JP6121644B2 - 受電機器及び無線給電システム - Google Patents

受電機器及び無線給電システム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6121644B2 JP6121644B2 JP2011192382A JP2011192382A JP6121644B2 JP 6121644 B2 JP6121644 B2 JP 6121644B2 JP 2011192382 A JP2011192382 A JP 2011192382A JP 2011192382 A JP2011192382 A JP 2011192382A JP 6121644 B2 JP6121644 B2 JP 6121644B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- electrode

- power

- battery

- power receiving

- oxide semiconductor

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 61

- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims description 58

- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims description 37

- 239000011734 sodium Substances 0.000 claims description 9

- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8

- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 claims description 8

- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 8

- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 8

- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims description 8

- 239000010408 film Substances 0.000 description 46

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 25

- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 25

- 230000006870 function Effects 0.000 description 22

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 17

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 17

- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 13

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 12

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 12

- 238000000034 method Methods 0.000 description 10

- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9

- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9

- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 9

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 7

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 7

- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 6

- 229910018137 Al-Zn Inorganic materials 0.000 description 5

- 229910018573 Al—Zn Inorganic materials 0.000 description 5

- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 5

- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 5

- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 5

- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 5

- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 4

- 239000000463 material Substances 0.000 description 4

- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 description 4

- 229910018120 Al-Ga-Zn Inorganic materials 0.000 description 3

- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910020868 Sn-Ga-Zn Inorganic materials 0.000 description 3

- 229910020994 Sn-Zn Inorganic materials 0.000 description 3

- 229910009069 Sn—Zn Inorganic materials 0.000 description 3

- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3

- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 3

- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 description 3

- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 3

- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 3

- AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N indium;oxotin Chemical compound [In].[Sn]=O AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3

- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 3

- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 description 3

- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 3

- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 3

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910020833 Sn-Al-Zn Inorganic materials 0.000 description 2

- OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N cadmium nickel Chemical compound [Ni].[Cd] OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 2

- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 2

- -1 for example Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910003437 indium oxide Inorganic materials 0.000 description 2

- PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N indium(iii) oxide Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[In+3].[In+3] PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2

- QELJHCBNGDEXLD-UHFFFAOYSA-N nickel zinc Chemical compound [Ni].[Zn] QELJHCBNGDEXLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000009774 resonance method Methods 0.000 description 2

- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 2

- BSWGGJHLVUUXTL-UHFFFAOYSA-N silver zinc Chemical compound [Zn].[Ag] BSWGGJHLVUUXTL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 2

- YVTHLONGBIQYBO-UHFFFAOYSA-N zinc indium(3+) oxygen(2-) Chemical compound [O--].[Zn++].[In+3] YVTHLONGBIQYBO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N Gallium Chemical compound [Ga] GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 description 1

- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1

- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910020944 Sn-Mg Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910009369 Zn Mg Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910007573 Zn-Mg Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1

- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1

- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 description 1

- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1

- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1

- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1

- 239000003985 ceramic capacitor Substances 0.000 description 1

- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1

- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1

- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1

- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1

- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1

- 239000011245 gel electrolyte Substances 0.000 description 1

- APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N indium atom Chemical compound [In] APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000003211 malignant effect Effects 0.000 description 1

- 229910052987 metal hydride Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1

- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910000652 nickel hydride Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1

- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1

- 238000001004 secondary ion mass spectrometry Methods 0.000 description 1

- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910001415 sodium ion Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1

- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1

- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1

- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries

- H02J7/0029—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits

- H02J7/00302—Overcharge protection

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/005—Mechanical details of housing or structure aiming to accommodate the power transfer means, e.g. mechanical integration of coils, antennas or transducers into emitting or receiving devices

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/05—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using capacitive coupling

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling

- H02J50/12—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/40—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04B—TRANSMISSION

- H04B5/00—Near-field transmission systems, e.g. inductive loop type

-

- H04B5/22—

Description

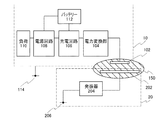

本実施の形態では、電界結合方式の無線給電システムについて、図1を参照して説明する。

本実施の形態では、電界結合方式の無線給電システムについて、図2を参照して説明する。

本実施の形態では、実施の形態1及び実施の形態2で説明した電界結合方式の無線給電システムに用いられる、受電機器を有する電子機器及び送電機器を有する電子機器について、図3(A)〜図3(F)、及び図4を参照して説明する。

容量値の周波数特性の評価方法として、TEG−1及びTEG2に印加する交流電圧の周波数f(単位はHz)を60Hz〜1MHzの間で変化させたときの、容量C(単位はpF)を測定した。ここで、測定条件として、TEG−1及びTEG−2の金属層に印加する直流電圧を−30V〜5Vの間で変化させた。

C−V特性の評価方法として、TEG−1及びTEG−2のゲート電極に印加する直流電圧V(単位はV)を−20V〜20Vの間で変化させたときの、容量C(単位はpF)を測定した。ここで、測定条件として、TEG−1及びTEG−2に印加する交流電圧の周波数を60Hz〜1MHの間で変化させた。

12 受電機器

20 送電機器

102 受電側電極

104 電力変換部

106 充電回路

108 電源回路

110 負荷

112 バッテリー

114 配線

120 充電制御回路

150 領域

202 送電側電極

204 発振器

206 配線

501 高圧高周波発生器

502 受動電極

503 能動電極

504 ゾーン

505 高圧高周波電荷

506 電極

507 電極

611 本体

612 音声出力部

613 音声入力部

614 表示部

615 操作キー

616 アンテナ

617 電極

621 本体

622 筐体

623 表示部

624 キーボード

625 外部接続ポート

626 ポインティングデバイス

627 電極

631 筐体

632 表示部

633 レンズ

634 操作キー

635 操作キー

636 電極

650 充電シート

652 携帯電話

654 携帯型コンピュータ

656 デジタルカメラ

Claims (6)

- 酸化物半導体膜を用いた第1の電極、バッテリー、及び充電制御回路を有する受電機器であって、

前記第1の電極と、送電機器が有する第2の電極との間に発生する電界に基づいて生成された電圧によって、前記バッテリーが充電され、

前記充電制御回路から前記第1の電極に正の直流電圧が印加されることによって、前記バッテリーの充電が停止されることを特徴とする受電機器。 - 請求項1において、

前記酸化物半導体膜のナトリウム濃度は、5×1016atoms/cm3以下であることを特徴とする受電機器。 - 請求項1または請求項2において、

前記酸化物半導体膜の水素濃度は、5×1019atoms/cm3以下であることを特徴とする受電機器。 - 容量結合方式の無線給電システムであって、

酸化物半導体膜を用いた第1の電極、バッテリー、及び充電制御回路を有する受電機器と、第2の電極を有する送電機器と、を有し、

前記第1の電極と前記第2の電極との間に発生する電界に基づいて生成された電圧によって、前記バッテリーが充電され、

前記充電制御回路から前記第1の電極に正の直流電圧が印加されることによって、前記バッテリーの充電が停止されることを特徴とする無線給電システム。 - 請求項4において、

前記酸化物半導体膜のナトリウム濃度は、5×1016atoms/cm3以下であることを特徴とする無線給電システム。 - 請求項4または請求項5において、

前記酸化物半導体膜の水素濃度は、5×1019atoms/cm3以下であることを特徴とする無線給電システム。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011192382A JP6121644B2 (ja) | 2010-09-13 | 2011-09-05 | 受電機器及び無線給電システム |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010203874 | 2010-09-13 | ||

| JP2010203874 | 2010-09-13 | ||

| JP2011192382A JP6121644B2 (ja) | 2010-09-13 | 2011-09-05 | 受電機器及び無線給電システム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012085514A JP2012085514A (ja) | 2012-04-26 |

| JP2012085514A5 JP2012085514A5 (ja) | 2014-10-23 |

| JP6121644B2 true JP6121644B2 (ja) | 2017-04-26 |

Family

ID=45806018

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2011192382A Active JP6121644B2 (ja) | 2010-09-13 | 2011-09-05 | 受電機器及び無線給電システム |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9496743B2 (ja) |

| JP (1) | JP6121644B2 (ja) |

| KR (1) | KR101822065B1 (ja) |

| CN (1) | CN102403761B (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| RU2815098C1 (ru) * | 2023-08-08 | 2024-03-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Смесь для производства мороженого |

Families Citing this family (30)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP2745379B1 (en) * | 2011-08-16 | 2019-10-16 | Signify Holding B.V. | A capacitive contactless powering system |

| CN103875161B (zh) * | 2011-08-16 | 2017-02-15 | 皇家飞利浦有限公司 | 被利用作为电容性电力输送系统的无线电力转换器 |

| CN103748798B (zh) * | 2011-08-16 | 2016-06-08 | 皇家飞利浦有限公司 | 透明电容无线供电系统 |

| US9502920B2 (en) | 2011-11-16 | 2016-11-22 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Power receiving device, power transmission device, and power feeding system |

| CN105720613B (zh) * | 2011-11-24 | 2018-07-27 | 株式会社村田制作所 | 供电装置以及供电控制方法 |

| US10033225B2 (en) | 2012-09-07 | 2018-07-24 | Solace Power Inc. | Wireless electric field power transmission system, transmitter and receiver therefor and method of wirelessly transferring power |

| JP6088833B2 (ja) * | 2013-01-31 | 2017-03-01 | 古河電気工業株式会社 | 車両用ワイヤレス給電装置 |

| KR102113258B1 (ko) * | 2013-02-15 | 2020-05-20 | 삼성전자주식회사 | 디스플레이 장치 및 이를 포함한 무선 충전 시스템 |

| JP2014204348A (ja) * | 2013-04-05 | 2014-10-27 | 帝人株式会社 | アンテナ装置 |

| JP6219647B2 (ja) * | 2013-09-18 | 2017-10-25 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 画像表示システム、シートディスプレイ端末、及び携帯端末 |

| DE102013226995A1 (de) * | 2013-12-20 | 2015-06-25 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum drahtlosen Laden eines batteriebetriebenen Geräts |

| CN103746467B (zh) * | 2014-01-28 | 2015-10-28 | 成都赛康信息技术有限责任公司 | 基于电场耦合的感应取能装置及其实现方法 |

| US9673658B2 (en) * | 2014-03-06 | 2017-06-06 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | Non-contact capacitive coupling type power charging apparatus and non-contact capacitive coupling type battery apparatus |

| KR101670127B1 (ko) * | 2014-03-06 | 2016-10-27 | 삼성전기주식회사 | 비접촉 방식 충전 장치 및 비접촉 방식 배터리 장치 |

| JP2015223798A (ja) * | 2014-05-29 | 2015-12-14 | セイコーエプソン株式会社 | 液体吐出装置、及び、液体吐出装置の駆動方法 |

| US10031582B2 (en) * | 2014-06-05 | 2018-07-24 | Immersion Corporation | Systems and methods for induced electrostatic haptic effects |

| US20160005871A1 (en) * | 2014-07-04 | 2016-01-07 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device |

| CN107005092B (zh) | 2014-09-05 | 2020-03-10 | 索雷斯能源公司 | 无线电场电力传递系统、方法及其发射器和接收器 |

| CN104283262B (zh) * | 2014-09-30 | 2016-08-17 | 西安交通大学 | 一种基于电场耦合的大功率无线充电方法与装置 |

| US9407333B2 (en) * | 2014-10-30 | 2016-08-02 | Mastercard International Incorporated | Inductive coupling for battery sharing and multi-function inductive antenna |

| CN107078242A (zh) * | 2014-11-14 | 2017-08-18 | 奥林巴斯株式会社 | 电池和电池系统 |

| KR102526654B1 (ko) | 2015-03-03 | 2023-04-26 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 산화물 반도체막, 상기 산화물 반도체막을 포함하는 반도체 장치, 및 상기 반도체 장치를 포함하는 표시 장치 |

| JP6117314B1 (ja) * | 2015-11-04 | 2017-04-19 | 本田技研工業株式会社 | 充電システム |

| US9866039B2 (en) * | 2015-11-13 | 2018-01-09 | X Development Llc | Wireless power delivery over medium range distances using magnetic, and common and differential mode-electric, near-field coupling |

| US10181729B1 (en) | 2015-11-13 | 2019-01-15 | X Development Llc | Mobile hybrid transmit/receive node for near-field wireless power delivery |

| US10389140B2 (en) | 2015-11-13 | 2019-08-20 | X Development Llc | Wireless power near-field repeater system that includes metamaterial arrays to suppress far-field radiation and power loss |

| TWI584553B (zh) * | 2015-12-31 | 2017-05-21 | 綠點高新科技股份有限公司 | 無線充電系統及其部件的製造方法 |

| US11522234B2 (en) | 2017-09-06 | 2022-12-06 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device, battery unit, and battery module |

| CN107623387A (zh) * | 2017-11-06 | 2018-01-23 | 王珏 | 一种无线供电系统 |

| WO2023197062A1 (en) * | 2022-04-14 | 2023-10-19 | Awl-Electricity Inc | Electrode assembly and system equipped therewith for performing wireless power transfer based on resonant capacitve coupling |

Family Cites Families (117)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5350935A (en) * | 1981-12-16 | 1994-09-27 | Harris Corporation | Semiconductor device with improved turn-off capability |

| JPS60198861A (ja) | 1984-03-23 | 1985-10-08 | Fujitsu Ltd | 薄膜トランジスタ |

| JPH0244256B2 (ja) | 1987-01-28 | 1990-10-03 | Kagaku Gijutsucho Mukizaishitsu Kenkyushocho | Ingazn2o5deshimesarerurotsuhoshokeinosojokozoojusurukagobutsuoyobisonoseizoho |

| JPS63210023A (ja) | 1987-02-24 | 1988-08-31 | Natl Inst For Res In Inorg Mater | InGaZn↓4O↓7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法 |

| JPH0244260B2 (ja) | 1987-02-24 | 1990-10-03 | Kagaku Gijutsucho Mukizaishitsu Kenkyushocho | Ingazn5o8deshimesarerurotsuhoshokeinosojokozoojusurukagobutsuoyobisonoseizoho |

| JPH0244258B2 (ja) | 1987-02-24 | 1990-10-03 | Kagaku Gijutsucho Mukizaishitsu Kenkyushocho | Ingazn3o6deshimesarerurotsuhoshokeinosojokozoojusurukagobutsuoyobisonoseizoho |

| JPH0244262B2 (ja) | 1987-02-27 | 1990-10-03 | Kagaku Gijutsucho Mukizaishitsu Kenkyushocho | Ingazn6o9deshimesarerurotsuhoshokeinosojokozoojusurukagobutsuoyobisonoseizoho |

| JPH0244263B2 (ja) | 1987-04-22 | 1990-10-03 | Kagaku Gijutsucho Mukizaishitsu Kenkyushocho | Ingazn7o10deshimesarerurotsuhoshokeinosojokozoojusurukagobutsuoyobisonoseizoho |

| JPH05251705A (ja) | 1992-03-04 | 1993-09-28 | Fuji Xerox Co Ltd | 薄膜トランジスタ |

| JPH08214405A (ja) | 1995-02-02 | 1996-08-20 | Technova:Kk | 非接触送電装置 |

| JP3479375B2 (ja) | 1995-03-27 | 2003-12-15 | 科学技術振興事業団 | 亜酸化銅等の金属酸化物半導体による薄膜トランジスタとpn接合を形成した金属酸化物半導体装置およびそれらの製造方法 |

| EP0820644B1 (en) | 1995-08-03 | 2005-08-24 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Semiconductor device provided with transparent switching element |

| JP3625598B2 (ja) | 1995-12-30 | 2005-03-02 | 三星電子株式会社 | 液晶表示装置の製造方法 |

| JP4170454B2 (ja) | 1998-07-24 | 2008-10-22 | Hoya株式会社 | 透明導電性酸化物薄膜を有する物品及びその製造方法 |

| JP2000150861A (ja) | 1998-11-16 | 2000-05-30 | Tdk Corp | 酸化物薄膜 |

| JP3276930B2 (ja) | 1998-11-17 | 2002-04-22 | 科学技術振興事業団 | トランジスタ及び半導体装置 |

| TW460731B (en) | 1999-09-03 | 2001-10-21 | Ind Tech Res Inst | Electrode structure and production method of wide viewing angle LCD |

| JP4089858B2 (ja) | 2000-09-01 | 2008-05-28 | 国立大学法人東北大学 | 半導体デバイス |

| KR20020038482A (ko) | 2000-11-15 | 2002-05-23 | 모리시타 요이찌 | 박막 트랜지스터 어레이, 그 제조방법 및 그것을 이용한표시패널 |

| JP3997731B2 (ja) | 2001-03-19 | 2007-10-24 | 富士ゼロックス株式会社 | 基材上に結晶性半導体薄膜を形成する方法 |

| JP2002289859A (ja) | 2001-03-23 | 2002-10-04 | Minolta Co Ltd | 薄膜トランジスタ |

| JP4090716B2 (ja) | 2001-09-10 | 2008-05-28 | 雅司 川崎 | 薄膜トランジスタおよびマトリクス表示装置 |

| JP3925839B2 (ja) | 2001-09-10 | 2007-06-06 | シャープ株式会社 | 半導体記憶装置およびその試験方法 |

| WO2003040441A1 (en) | 2001-11-05 | 2003-05-15 | Japan Science And Technology Agency | Natural superlattice homologous single crystal thin film, method for preparation thereof, and device using said single crystal thin film |

| JP4164562B2 (ja) | 2002-09-11 | 2008-10-15 | 独立行政法人科学技術振興機構 | ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ |

| JP4083486B2 (ja) | 2002-02-21 | 2008-04-30 | 独立行政法人科学技術振興機構 | LnCuO(S,Se,Te)単結晶薄膜の製造方法 |

| CN1445821A (zh) | 2002-03-15 | 2003-10-01 | 三洋电机株式会社 | ZnO膜和ZnO半导体层的形成方法、半导体元件及其制造方法 |

| JP3933591B2 (ja) | 2002-03-26 | 2007-06-20 | 淳二 城戸 | 有機エレクトロルミネッセント素子 |

| US7339187B2 (en) | 2002-05-21 | 2008-03-04 | State Of Oregon Acting By And Through The Oregon State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University | Transistor structures |

| JP2004022625A (ja) | 2002-06-13 | 2004-01-22 | Murata Mfg Co Ltd | 半導体デバイス及び該半導体デバイスの製造方法 |

| US7105868B2 (en) | 2002-06-24 | 2006-09-12 | Cermet, Inc. | High-electron mobility transistor with zinc oxide |

| US7067843B2 (en) | 2002-10-11 | 2006-06-27 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Transparent oxide semiconductor thin film transistors |

| JP4166105B2 (ja) | 2003-03-06 | 2008-10-15 | シャープ株式会社 | 半導体装置およびその製造方法 |

| JP2004273732A (ja) | 2003-03-07 | 2004-09-30 | Sharp Corp | アクティブマトリクス基板およびその製造方法 |

| JP4108633B2 (ja) | 2003-06-20 | 2008-06-25 | シャープ株式会社 | 薄膜トランジスタおよびその製造方法ならびに電子デバイス |

| US7262463B2 (en) | 2003-07-25 | 2007-08-28 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Transistor including a deposited channel region having a doped portion |

| JP2005079786A (ja) | 2003-08-29 | 2005-03-24 | Sony Corp | 電力伝送システム,電力供給装置,電力受電装置,信号伝送システム,信号送信装置,および,信号受信装置。 |

| US7282782B2 (en) | 2004-03-12 | 2007-10-16 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Combined binary oxide semiconductor device |

| US7297977B2 (en) | 2004-03-12 | 2007-11-20 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Semiconductor device |

| KR101078509B1 (ko) | 2004-03-12 | 2011-10-31 | 도꾸리쯔교세이호징 가가꾸 기쥬쯔 신꼬 기꼬 | 박막 트랜지스터의 제조 방법 |

| US7145174B2 (en) | 2004-03-12 | 2006-12-05 | Hewlett-Packard Development Company, Lp. | Semiconductor device |

| US7211825B2 (en) | 2004-06-14 | 2007-05-01 | Yi-Chi Shih | Indium oxide-based thin film transistors and circuits |

| JP2006100760A (ja) | 2004-09-02 | 2006-04-13 | Casio Comput Co Ltd | 薄膜トランジスタおよびその製造方法 |

| US7285501B2 (en) | 2004-09-17 | 2007-10-23 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Method of forming a solution processed device |

| US7298084B2 (en) | 2004-11-02 | 2007-11-20 | 3M Innovative Properties Company | Methods and displays utilizing integrated zinc oxide row and column drivers in conjunction with organic light emitting diodes |

| US7863611B2 (en) | 2004-11-10 | 2011-01-04 | Canon Kabushiki Kaisha | Integrated circuits utilizing amorphous oxides |

| US7453065B2 (en) | 2004-11-10 | 2008-11-18 | Canon Kabushiki Kaisha | Sensor and image pickup device |

| EP2453481B1 (en) | 2004-11-10 | 2017-01-11 | Canon Kabushiki Kaisha | Field effect transistor with amorphous oxide |

| WO2006051994A2 (en) | 2004-11-10 | 2006-05-18 | Canon Kabushiki Kaisha | Light-emitting device |

| KR100911698B1 (ko) | 2004-11-10 | 2009-08-10 | 캐논 가부시끼가이샤 | 비정질 산화물을 사용한 전계 효과 트랜지스터 |

| US7829444B2 (en) | 2004-11-10 | 2010-11-09 | Canon Kabushiki Kaisha | Field effect transistor manufacturing method |

| US7791072B2 (en) | 2004-11-10 | 2010-09-07 | Canon Kabushiki Kaisha | Display |

| US7579224B2 (en) | 2005-01-21 | 2009-08-25 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Method for manufacturing a thin film semiconductor device |

| TWI390735B (zh) | 2005-01-28 | 2013-03-21 | Semiconductor Energy Lab | 半導體裝置,電子裝置,和半導體裝置的製造方法 |

| TWI412138B (zh) | 2005-01-28 | 2013-10-11 | Semiconductor Energy Lab | 半導體裝置,電子裝置,和半導體裝置的製造方法 |

| US7858451B2 (en) | 2005-02-03 | 2010-12-28 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Electronic device, semiconductor device and manufacturing method thereof |

| US7948171B2 (en) | 2005-02-18 | 2011-05-24 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light emitting device |

| US20060197092A1 (en) | 2005-03-03 | 2006-09-07 | Randy Hoffman | System and method for forming conductive material on a substrate |

| US8681077B2 (en) | 2005-03-18 | 2014-03-25 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device, and display device, driving method and electronic apparatus thereof |

| US7544967B2 (en) | 2005-03-28 | 2009-06-09 | Massachusetts Institute Of Technology | Low voltage flexible organic/transparent transistor for selective gas sensing, photodetecting and CMOS device applications |

| US7645478B2 (en) | 2005-03-31 | 2010-01-12 | 3M Innovative Properties Company | Methods of making displays |

| US8300031B2 (en) | 2005-04-20 | 2012-10-30 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device comprising transistor having gate and drain connected through a current-voltage conversion element |

| JP2006344849A (ja) | 2005-06-10 | 2006-12-21 | Casio Comput Co Ltd | 薄膜トランジスタ |

| US7402506B2 (en) | 2005-06-16 | 2008-07-22 | Eastman Kodak Company | Methods of making thin film transistors comprising zinc-oxide-based semiconductor materials and transistors made thereby |

| US7691666B2 (en) | 2005-06-16 | 2010-04-06 | Eastman Kodak Company | Methods of making thin film transistors comprising zinc-oxide-based semiconductor materials and transistors made thereby |

| US7507618B2 (en) | 2005-06-27 | 2009-03-24 | 3M Innovative Properties Company | Method for making electronic devices using metal oxide nanoparticles |

| KR100711890B1 (ko) | 2005-07-28 | 2007-04-25 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유기 발광표시장치 및 그의 제조방법 |

| JP2007059128A (ja) | 2005-08-23 | 2007-03-08 | Canon Inc | 有機el表示装置およびその製造方法 |

| JP4850457B2 (ja) | 2005-09-06 | 2012-01-11 | キヤノン株式会社 | 薄膜トランジスタ及び薄膜ダイオード |

| JP2007073705A (ja) | 2005-09-06 | 2007-03-22 | Canon Inc | 酸化物半導体チャネル薄膜トランジスタおよびその製造方法 |

| JP5116225B2 (ja) | 2005-09-06 | 2013-01-09 | キヤノン株式会社 | 酸化物半導体デバイスの製造方法 |

| JP4280736B2 (ja) | 2005-09-06 | 2009-06-17 | キヤノン株式会社 | 半導体素子 |

| EP1770788A3 (en) | 2005-09-29 | 2011-09-21 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device having oxide semiconductor layer and manufacturing method thereof |

| JP5037808B2 (ja) | 2005-10-20 | 2012-10-03 | キヤノン株式会社 | アモルファス酸化物を用いた電界効果型トランジスタ、及び該トランジスタを用いた表示装置 |

| KR101397571B1 (ko) | 2005-11-15 | 2014-05-22 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 반도체장치 및 그의 제조방법 |

| TWI292281B (en) | 2005-12-29 | 2008-01-01 | Ind Tech Res Inst | Pixel structure of active organic light emitting diode and method of fabricating the same |

| US7867636B2 (en) | 2006-01-11 | 2011-01-11 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Transparent conductive film and method for manufacturing the same |

| JP4977478B2 (ja) | 2006-01-21 | 2012-07-18 | 三星電子株式会社 | ZnOフィルム及びこれを用いたTFTの製造方法 |

| US7952322B2 (en) * | 2006-01-31 | 2011-05-31 | Mojo Mobility, Inc. | Inductive power source and charging system |

| US7576394B2 (en) | 2006-02-02 | 2009-08-18 | Kochi Industrial Promotion Center | Thin film transistor including low resistance conductive thin films and manufacturing method thereof |

| US7977169B2 (en) | 2006-02-15 | 2011-07-12 | Kochi Industrial Promotion Center | Semiconductor device including active layer made of zinc oxide with controlled orientations and manufacturing method thereof |

| JP2007272203A (ja) | 2006-03-06 | 2007-10-18 | Nec Corp | 表示装置 |

| EP1997238B1 (fr) | 2006-03-21 | 2011-08-24 | TMMS Co., Ltd. | Dispositif de transport de l energie par influence partielle a travers un milieu dielectrique |

| JP2009530964A (ja) | 2006-03-22 | 2009-08-27 | パワーキャスト コーポレイション | 無線パワーサプライの実装のための方法および機器 |

| KR20070101595A (ko) | 2006-04-11 | 2007-10-17 | 삼성전자주식회사 | ZnO TFT |

| US20070252928A1 (en) | 2006-04-28 | 2007-11-01 | Toppan Printing Co., Ltd. | Structure, transmission type liquid crystal display, reflection type display and manufacturing method thereof |

| JP5028033B2 (ja) | 2006-06-13 | 2012-09-19 | キヤノン株式会社 | 酸化物半導体膜のドライエッチング方法 |

| JP4609797B2 (ja) | 2006-08-09 | 2011-01-12 | Nec液晶テクノロジー株式会社 | 薄膜デバイス及びその製造方法 |

| JP4999400B2 (ja) | 2006-08-09 | 2012-08-15 | キヤノン株式会社 | 酸化物半導体膜のドライエッチング方法 |

| CN101682215B (zh) | 2006-08-22 | 2013-02-20 | 新加坡科技研究局 | 电源设备和系统 |

| US7764046B2 (en) * | 2006-08-31 | 2010-07-27 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Power storage device and semiconductor device provided with the power storage device |

| JP4345851B2 (ja) * | 2006-09-11 | 2009-10-14 | ソニー株式会社 | 通信システム並びに通信装置 |

| JP4332545B2 (ja) | 2006-09-15 | 2009-09-16 | キヤノン株式会社 | 電界効果型トランジスタ及びその製造方法 |

| JP5164357B2 (ja) | 2006-09-27 | 2013-03-21 | キヤノン株式会社 | 半導体装置及び半導体装置の製造方法 |

| JP4274219B2 (ja) | 2006-09-27 | 2009-06-03 | セイコーエプソン株式会社 | 電子デバイス、有機エレクトロルミネッセンス装置、有機薄膜半導体装置 |

| US7622371B2 (en) | 2006-10-10 | 2009-11-24 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Fused nanocrystal thin film semiconductor and method |

| US7772021B2 (en) | 2006-11-29 | 2010-08-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Flat panel displays comprising a thin-film transistor having a semiconductive oxide in its channel and methods of fabricating the same for use in flat panel displays |

| JP2008140684A (ja) | 2006-12-04 | 2008-06-19 | Toppan Printing Co Ltd | カラーelディスプレイおよびその製造方法 |

| KR101303578B1 (ko) | 2007-01-05 | 2013-09-09 | 삼성전자주식회사 | 박막 식각 방법 |

| US8207063B2 (en) | 2007-01-26 | 2012-06-26 | Eastman Kodak Company | Process for atomic layer deposition |

| KR100851215B1 (ko) | 2007-03-14 | 2008-08-07 | 삼성에스디아이 주식회사 | 박막 트랜지스터 및 이를 이용한 유기 전계 발광표시장치 |

| US7795613B2 (en) | 2007-04-17 | 2010-09-14 | Toppan Printing Co., Ltd. | Structure with transistor |

| KR101325053B1 (ko) | 2007-04-18 | 2013-11-05 | 삼성디스플레이 주식회사 | 박막 트랜지스터 기판 및 이의 제조 방법 |

| KR20080094300A (ko) | 2007-04-19 | 2008-10-23 | 삼성전자주식회사 | 박막 트랜지스터 및 그 제조 방법과 박막 트랜지스터를포함하는 평판 디스플레이 |

| KR101334181B1 (ko) | 2007-04-20 | 2013-11-28 | 삼성전자주식회사 | 선택적으로 결정화된 채널층을 갖는 박막 트랜지스터 및 그제조 방법 |

| US8274078B2 (en) | 2007-04-25 | 2012-09-25 | Canon Kabushiki Kaisha | Metal oxynitride semiconductor containing zinc |

| JP2008278616A (ja) | 2007-04-27 | 2008-11-13 | Kaiser Technology:Kk | 電気機器及び給電システム |

| KR101345376B1 (ko) | 2007-05-29 | 2013-12-24 | 삼성전자주식회사 | ZnO 계 박막 트랜지스터 및 그 제조방법 |

| US8071872B2 (en) * | 2007-06-15 | 2011-12-06 | Translucent Inc. | Thin film semi-conductor-on-glass solar cell devices |

| FR2920061A1 (fr) | 2007-08-17 | 2009-02-20 | Patrick Camurati | Procede et dispositif de transport, distribution et gestion de l'energie electrique par couplage longitudinal a distance en champ proche entre dipoles electriques |

| US8202365B2 (en) | 2007-12-17 | 2012-06-19 | Fujifilm Corporation | Process for producing oriented inorganic crystalline film, and semiconductor device using the oriented inorganic crystalline film |

| JP4557049B2 (ja) | 2008-06-09 | 2010-10-06 | ソニー株式会社 | 伝送システム、給電装置、受電装置、及び伝送方法 |

| US8174047B2 (en) | 2008-07-10 | 2012-05-08 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device |

| JP4623179B2 (ja) | 2008-09-18 | 2011-02-02 | ソニー株式会社 | 薄膜トランジスタおよびその製造方法 |

| JP5451280B2 (ja) | 2008-10-09 | 2014-03-26 | キヤノン株式会社 | ウルツ鉱型結晶成長用基板およびその製造方法ならびに半導体装置 |

| JP5035477B1 (ja) * | 2009-06-25 | 2012-09-26 | 株式会社村田製作所 | 電力伝送システム及び非接触充電装置 |

| JP5152298B2 (ja) | 2010-06-24 | 2013-02-27 | 株式会社村田製作所 | 送電装置、受電装置及びワイヤレス電力伝送システム |

-

2011

- 2011-08-11 US US13/207,474 patent/US9496743B2/en active Active

- 2011-08-26 KR KR1020110085908A patent/KR101822065B1/ko active IP Right Grant

- 2011-09-05 JP JP2011192382A patent/JP6121644B2/ja active Active

- 2011-09-13 CN CN201110284294.1A patent/CN102403761B/zh not_active Expired - Fee Related

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| RU2815098C1 (ru) * | 2023-08-08 | 2024-03-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Смесь для производства мороженого |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN102403761A (zh) | 2012-04-04 |

| JP2012085514A (ja) | 2012-04-26 |

| CN102403761B (zh) | 2015-12-16 |

| KR20120028223A (ko) | 2012-03-22 |

| US9496743B2 (en) | 2016-11-15 |

| US20120062174A1 (en) | 2012-03-15 |

| KR101822065B1 (ko) | 2018-03-08 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6121644B2 (ja) | 受電機器及び無線給電システム | |

| US10476289B2 (en) | Method for charging lithium ion secondary battery and battery charger | |

| KR102579225B1 (ko) | 축전 장치의 제어 시스템, 축전 시스템, 및 전기 기기 | |

| JP6715989B2 (ja) | 受電装置 | |

| JP6882435B2 (ja) | 受電制御装置 | |

| US20150014581A1 (en) | Positive electrode active material and secondary battery | |

| JP2014194925A (ja) | 電気化学デバイス | |

| TW201810900A (zh) | 直流對直流轉換器、受電裝置及供電系統 | |

| US11217865B2 (en) | Electronic device including power storage device | |

| US20170162339A1 (en) | Ultra-capacitor structures and electronic systems with ultra-capacitor structures | |

| JP5942688B2 (ja) | 電子機器、充電制御方法、及び充電制御プログラム | |

| US9368987B2 (en) | Solar cell and portable electronic device | |

| KR100971717B1 (ko) | 휴대단말기용 무접점충전 및 데이터통신 제어모듈과 그 배치구조 | |

| EP2725624A1 (en) | Solar cell and portable electronic device | |

| CN112366836A (zh) | 无线充放电能量存储设备 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140903 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20140903 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20150514 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150609 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150630 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20151208 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160614 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160727 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20161206 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170203 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20170214 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170314 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170330 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6121644 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |