JP5569587B2 - 弾性波装置 - Google Patents

弾性波装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5569587B2 JP5569587B2 JP2012529029A JP2012529029A JP5569587B2 JP 5569587 B2 JP5569587 B2 JP 5569587B2 JP 2012529029 A JP2012529029 A JP 2012529029A JP 2012529029 A JP2012529029 A JP 2012529029A JP 5569587 B2 JP5569587 B2 JP 5569587B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- electrode

- insulator

- inductor

- wave device

- acoustic wave

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/70—Multiple-port networks for connecting several sources or loads, working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source

- H03H9/72—Networks using surface acoustic waves

- H03H9/725—Duplexers

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/0023—Balance-unbalance or balance-balance networks

- H03H9/0028—Balance-unbalance or balance-balance networks using surface acoustic wave devices

- H03H9/0047—Balance-unbalance or balance-balance networks using surface acoustic wave devices having two acoustic tracks

- H03H9/0052—Balance-unbalance or balance-balance networks using surface acoustic wave devices having two acoustic tracks being electrically cascaded

- H03H9/0057—Balance-unbalance or balance-balance networks using surface acoustic wave devices having two acoustic tracks being electrically cascaded the balanced terminals being on the same side of the tracks

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/02—Details

- H03H9/05—Holders; Supports

- H03H9/0538—Constructional combinations of supports or holders with electromechanical or other electronic elements

- H03H9/0547—Constructional combinations of supports or holders with electromechanical or other electronic elements consisting of a vertical arrangement

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/02—Details

- H03H9/05—Holders; Supports

- H03H9/0538—Constructional combinations of supports or holders with electromechanical or other electronic elements

- H03H9/0566—Constructional combinations of supports or holders with electromechanical or other electronic elements for duplexers

- H03H9/0576—Constructional combinations of supports or holders with electromechanical or other electronic elements for duplexers including surface acoustic wave [SAW] devices

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/02—Details

- H03H9/05—Holders; Supports

- H03H9/058—Holders; Supports for surface acoustic wave devices

- H03H9/059—Holders; Supports for surface acoustic wave devices consisting of mounting pads or bumps

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/02—Details

- H03H9/05—Holders; Supports

- H03H9/10—Mounting in enclosures

- H03H9/1064—Mounting in enclosures for surface acoustic wave [SAW] devices

- H03H9/1071—Mounting in enclosures for surface acoustic wave [SAW] devices the enclosure being defined by a frame built on a substrate and a cap, the frame having no mechanical contact with the SAW device

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/02—Details

- H03H9/05—Holders; Supports

- H03H9/10—Mounting in enclosures

- H03H9/12—Mounting in enclosures for networks with interaction of optical and acoustic waves

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/02—Details

- H03H9/125—Driving means, e.g. electrodes, coils

- H03H9/145—Driving means, e.g. electrodes, coils for networks using surface acoustic waves

- H03H9/14544—Transducers of particular shape or position

- H03H9/14588—Horizontally-split transducers

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES

- H01F38/00—Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions

- H01F38/14—Inductive couplings

-

- H—ELECTRICITY

- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY

- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS

- H03H9/00—Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators

- H03H9/46—Filters

- H03H9/64—Filters using surface acoustic waves

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- Acoustics & Sound (AREA)

- Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

Description

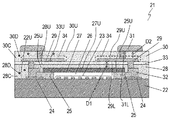

図1Aは本発明の実施の形態1における弾性波装置21の断面模式図である。弾性波装置21は、圧電基板22と、圧電基板22の上面22U上に配置されたインタデジタルトランスデューサ(IDT)電極23と、圧電基板22の上面22U上に配置された配線電極24と、圧電基板22の上面22U上に配置された側壁25と、側壁25の上面25U上に設けられた天板電極27と、側壁25と天板電極27とを覆う絶縁体28と、絶縁体28の上面28U上に配置された樹脂層33と、樹脂層33の上面33U上に設けられたインダクタ電極29と、樹脂層33の上面33Uとインダクタ電極29とを覆う絶縁体30と、絶縁体30の上面30U上に配置された端子電極31と、絶縁体28、30と樹脂層33を貫通する接続電極32とを備える。配線電極24はIDT電極23に接続されている。側壁25はIDT電極23の周囲を囲む。天板電極27はIDT電極23上の空間26を覆う。接続電極32は配線電極24とインダクタ電極29と端子電極31とを電気的に接続する。樹脂層33は絶縁体28とインダクタ電極29との間に設けられている。樹脂層33は絶縁体28よりもフィラーの密度が小さい。

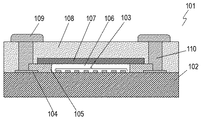

図3Aは本発明の実施の形態2における弾性波装置111の断面模式図である。弾性波装置111は、圧電基板112と、圧電基板112の上面112U上に配置された複数のインタデジタルトランスデューサ(IDT)電極113と、圧電基板112の上面112U上に配置された配線電極114と、圧電基板112の上面112U上に配置された側壁115と、側壁115の上面115U上に設けられた接着層117と、接着層117の上面117U上に設けられた天板電極118と、圧電基板112の上面112U上に設けられた絶縁体119と、絶縁体119の上面119U上に配置されたインダクタ電極120と、絶縁体119の上面119U上に設けられた絶縁体121と、絶縁体121の上面121U上に配置された端子電極122と、絶縁体119を貫通する接続電極123と、絶縁体121を貫通する接続電極124と、絶縁体119を貫通する接続電極125とを備える。配線電極114はIDT電極113に接続されている。側壁115はIDT電極113の周囲を囲む。接着層117はIDT電極113の上に形成された励振空間116を覆う。天板電極118は金属製である。絶縁体119は側壁115と接着層117と天板電極118とを覆う。絶縁体121は絶縁体119とインダクタ電極120とを覆う。接続電極123は配線電極114とインダクタ電極120とを電気的に接続する。接続電極124はインダクタ電極120と端子電極122とを電気的に接続する。接続電極125はインダクタ電極120と天板電極118とを電気的に接続する。側壁115と接着層117と絶縁体119、121とは、励振空間116を封止する絶縁体126を構成する。

図4は本発明の実施の形態3における弾性波装置191の回路図である。図5は弾性波装置191の断面模式図である。図4と図5等の実施の形態3における図面において、図3Aに示す実施の形態2における弾性波装置111と同じ構成部品は同じ参照番号を付す。

22 圧電基板

23 IDT電極

24 配線電極

25 側壁

26 空間

27 天板電極

28 絶縁体(第1の絶縁体)

28C 樹脂(第1の樹脂)

28D フィラー(第1のフィラー)

29 インダクタ電極

30 絶縁体(第2の絶縁体)

30C 樹脂(第2の樹脂)

30D フィラー(第2のフィラー)

31 端子電極

32 接続電極

33 樹脂層(第1の樹脂層)

34 樹脂層(第2の樹脂層)

111,191 弾性波装置

112 圧電基板

113 IDT電極(第1のIDT電極、第2のIDT電極)

114,114A,114B,114C,114D,114E 配線電極

116 励振空間

118 天板電極

119 絶縁体(第1の絶縁体)

120,120A,120B インダクタ電極

121 絶縁体(第2の絶縁体)

122,122A,122B,122C,122D,122E 端子電極(第1の端子電極、第2の端子電極)

123,123A,123B 接続電極(第1の接続電極)

124,124A,124B 接続電極(第2の接続電極)

125,125B 接続電極(第3の接続電極)

126 絶縁体

127,127A,127B 端部(第1の端部)

128,128A,128B 端部(第2の端部)

129 送信フィルタ

130 受信フィルタ

134 並列腕共振器

170 蓋体

171 封止体

Claims (6)

- 圧電基板と、

前記圧電基板の上面上に設けられたインタデジタルトランスデューサ(IDT)電極と、

前記圧電基板の前記上面上に設けられ、前記IDT電極に接続された配線電極と、

前記圧電基板の前記上面上に設けられて、前記IDT電極と前記配線電極を封止する第1の絶縁体と、

前記第1の絶縁体の上面上に設けられた第1の樹脂層と、

前記第1の樹脂層の上面上に設けられたインダクタ電極と、

前記インダクタ電極と電気的に接続された端子電極と、

前記配線電極と前記インダクタ電極とを電気的に接続する接続電極と、

を備え、

前記第1の絶縁体は、第1の樹脂と、前記第1の樹脂に分散する第1のフィラーとを有し、

前記第1の樹脂層でのフィラーの密度は、前記第1の絶縁体の前記第1のフィラーの平均密度より小さい、弾性波装置。 - 前記第1の樹脂層は実質的にフィラーを含有しない、請求項1に記載の弾性波装置。

- 前記第1の絶縁体の中に設けられて前記IDT電極の上方を覆う天板電極をさらに備え、

前記天板電極の上面から前記インダクタ電極の下面までの距離が15μm以上である、請求項1に記載の弾性波装置。 - 前記端子電極の下面から前記インダクタ電極の上面までの距離は10μm以上である、請求項1に記載の弾性波装置。

- 前記第1の樹脂層の厚みは前記第1の絶縁体の前記第1のフィラーの平均粒径より大きい、請求項1に記載の弾性波装置。

- 前記第1の樹脂層の前記上面上に設けられて、前記インダクタ電極を覆う第2の絶縁体を設けた、請求項1に記載の弾性波装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012529029A JP5569587B2 (ja) | 2010-12-16 | 2011-12-14 | 弾性波装置 |

Applications Claiming Priority (6)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010280146 | 2010-12-16 | ||

| JP2010280146 | 2010-12-16 | ||

| JP2011051194 | 2011-03-09 | ||

| JP2011051194 | 2011-03-09 | ||

| PCT/JP2011/006977 WO2012081240A1 (ja) | 2010-12-16 | 2011-12-14 | 弾性波装置 |

| JP2012529029A JP5569587B2 (ja) | 2010-12-16 | 2011-12-14 | 弾性波装置 |

Related Child Applications (2)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013160938A Division JP5785228B2 (ja) | 2010-12-16 | 2013-08-02 | 弾性波装置 |

| JP2014085155A Division JP5895016B2 (ja) | 2010-12-16 | 2014-04-17 | 弾性波装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPWO2012081240A1 JPWO2012081240A1 (ja) | 2014-05-22 |

| JP5569587B2 true JP5569587B2 (ja) | 2014-08-13 |

Family

ID=46244359

Family Applications (3)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012529029A Active JP5569587B2 (ja) | 2010-12-16 | 2011-12-14 | 弾性波装置 |

| JP2013160938A Active JP5785228B2 (ja) | 2010-12-16 | 2013-08-02 | 弾性波装置 |

| JP2014085155A Active JP5895016B2 (ja) | 2010-12-16 | 2014-04-17 | 弾性波装置 |

Family Applications After (2)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013160938A Active JP5785228B2 (ja) | 2010-12-16 | 2013-08-02 | 弾性波装置 |

| JP2014085155A Active JP5895016B2 (ja) | 2010-12-16 | 2014-04-17 | 弾性波装置 |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| US (2) | US9124239B2 (ja) |

| JP (3) | JP5569587B2 (ja) |

| CN (2) | CN104767499B (ja) |

| HK (1) | HK1210327A1 (ja) |

| WO (1) | WO2012081240A1 (ja) |

Families Citing this family (32)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011188255A (ja) * | 2010-03-09 | 2011-09-22 | Panasonic Corp | 弾性波素子 |

| JP5654303B2 (ja) * | 2010-09-21 | 2015-01-14 | 太陽誘電株式会社 | 電子部品およびその製造方法、並びに電子部品を備えた電子デバイス |

| CN104767499B (zh) * | 2010-12-16 | 2017-09-22 | 天工滤波方案日本有限公司 | 弹性波装置 |

| JP5823219B2 (ja) * | 2011-09-08 | 2015-11-25 | 太陽誘電株式会社 | 電子部品 |

| JPWO2013108608A1 (ja) * | 2012-01-20 | 2015-05-11 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 弾性波センサ |

| JP6006086B2 (ja) * | 2012-11-01 | 2016-10-12 | 太陽誘電株式会社 | 弾性波フィルタ及びモジュール |

| CN103824932A (zh) * | 2012-11-15 | 2014-05-28 | 日本电波工业株式会社 | 压电零件 |

| DE102013102210B4 (de) * | 2013-03-06 | 2016-04-07 | Epcos Ag | Zur Miniaturisierung geeignetes elektrisches Bauelement mit verringerter Verkopplung |

| US9209380B2 (en) * | 2013-03-08 | 2015-12-08 | Triquint Semiconductor, Inc. | Acoustic wave device |

| JP5907195B2 (ja) * | 2014-02-27 | 2016-04-26 | 株式会社村田製作所 | 電子部品及び電子部品の製造方法 |

| WO2015178227A1 (ja) * | 2014-05-20 | 2015-11-26 | 株式会社村田製作所 | 弾性波デバイス及びその製造方法 |

| WO2016042972A1 (ja) * | 2014-09-16 | 2016-03-24 | 株式会社村田製作所 | 電子部品及び樹脂モールド型電子部品装置 |

| KR101706257B1 (ko) * | 2015-01-13 | 2017-02-13 | (주)와이솔 | 압전소자 디바이스 |

| WO2016189952A1 (ja) * | 2015-05-22 | 2016-12-01 | 株式会社村田製作所 | 電子部品 |

| KR101867792B1 (ko) * | 2015-06-24 | 2018-06-15 | 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 | 멀티플렉서, 송신 장치, 수신 장치, 고주파 프론트엔드 회로, 통신 장치, 및 멀티플렉서의 임피던스 정합 방법 |

| US10069474B2 (en) * | 2015-11-17 | 2018-09-04 | Qualcomm Incorporated | Encapsulation of acoustic resonator devices |

| US10374574B2 (en) | 2015-12-08 | 2019-08-06 | Skyworks Solutions, Inc. | Method of providing protective cavity and integrated passive components in wafer level chip scale package using a carrier wafer |

| JP6547617B2 (ja) * | 2015-12-22 | 2019-07-24 | 株式会社村田製作所 | 電子部品 |

| WO2017221518A1 (ja) * | 2016-06-21 | 2017-12-28 | 株式会社村田製作所 | 弾性波装置及びその製造方法 |

| JP6298861B2 (ja) * | 2016-09-07 | 2018-03-20 | 太陽誘電株式会社 | 弾性波フィルタ及びモジュール |

| US11031919B2 (en) * | 2017-03-31 | 2021-06-08 | Kyocera Corporation | Elastic wave device, duplexer, and communication device |

| KR102414843B1 (ko) * | 2017-05-22 | 2022-06-30 | 삼성전기주식회사 | 음향파 디바이스 및 그 제조방법 |

| JP6669132B2 (ja) * | 2017-06-23 | 2020-03-18 | 株式会社村田製作所 | マルチプレクサ、送信装置および受信装置 |

| WO2019004205A1 (ja) * | 2017-06-30 | 2019-01-03 | 株式会社村田製作所 | 弾性波装置 |

| CN111052606B (zh) * | 2017-08-31 | 2023-04-14 | 株式会社村田制作所 | 弹性波装置以及具备该弹性波装置的弹性波模块 |

| FR3073354B1 (fr) * | 2017-11-06 | 2019-10-18 | Safran | Piece composite a circuit electronique d'instrumentation integre et son procede de fabrication |

| EP3511977B1 (en) | 2018-01-16 | 2021-11-03 | Infineon Technologies AG | Semiconductor module and method for producing the same |

| WO2020047315A1 (en) | 2018-08-30 | 2020-03-05 | Skyworks Solutions, Inc. | Packaged surface acoustic wave devices |

| JP6958525B2 (ja) * | 2018-09-25 | 2021-11-02 | 株式会社村田製作所 | インダクタ部品 |

| KR20210013955A (ko) | 2019-07-29 | 2021-02-08 | 삼성전기주식회사 | 반도체 패키지 |

| JP7461810B2 (ja) | 2020-06-29 | 2024-04-04 | NDK SAW devices株式会社 | 圧電デバイス |

| WO2023189835A1 (ja) * | 2022-03-29 | 2023-10-05 | 株式会社村田製作所 | 複合フィルタ装置 |

Citations (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH08330890A (ja) * | 1995-05-29 | 1996-12-13 | Kyocera Corp | 弾性表面波共振器 |

| JP2001217674A (ja) * | 2000-01-31 | 2001-08-10 | Kyocera Corp | 弾性表面波装置 |

| JP2002217673A (ja) * | 2001-01-15 | 2002-08-02 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Sawデバイスとその製造方法及びこのsawデバイスを用いた電子部品 |

| WO2005055423A1 (ja) * | 2003-12-01 | 2005-06-16 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | フィルタ装置 |

| WO2006134928A1 (ja) * | 2005-06-16 | 2006-12-21 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 圧電デバイス及びその製造方法 |

| JP2007214169A (ja) * | 2006-02-07 | 2007-08-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電子部品パッケージ |

| WO2008105199A1 (ja) * | 2007-02-28 | 2008-09-04 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 分波器及びその製造方法 |

| JP2010136143A (ja) * | 2008-12-05 | 2010-06-17 | Murata Mfg Co Ltd | 電子部品モジュール |

Family Cites Families (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2009010121A (ja) | 2007-06-27 | 2009-01-15 | Hitachi Media Electoronics Co Ltd | 中空封止素子、その製造方法ならびに中空封止素子を用いた移動通信機器 |

| CN101803189B (zh) | 2007-10-30 | 2014-01-08 | 京瓷株式会社 | 弹性波装置 |

| JP2009182188A (ja) * | 2008-01-31 | 2009-08-13 | Panasonic Corp | チップコイルおよびその製造方法 |

| JP2010062412A (ja) * | 2008-09-05 | 2010-03-18 | Panasonic Corp | 電子部品 |

| JP5453787B2 (ja) | 2008-12-03 | 2014-03-26 | パナソニック株式会社 | 弾性表面波デバイス |

| JP5277971B2 (ja) | 2009-01-05 | 2013-08-28 | パナソニック株式会社 | 弾性表面波デバイス |

| JP5434138B2 (ja) | 2009-02-27 | 2014-03-05 | パナソニック株式会社 | 弾性表面波部品およびその製造方法 |

| JP5056885B2 (ja) | 2010-03-29 | 2012-10-24 | パナソニック株式会社 | 集積回路装置 |

| CN104767499B (zh) * | 2010-12-16 | 2017-09-22 | 天工滤波方案日本有限公司 | 弹性波装置 |

-

2011

- 2011-12-14 CN CN201510172638.8A patent/CN104767499B/zh active Active

- 2011-12-14 WO PCT/JP2011/006977 patent/WO2012081240A1/ja active Application Filing

- 2011-12-14 CN CN201180009464.3A patent/CN102763328B/zh active Active

- 2011-12-14 JP JP2012529029A patent/JP5569587B2/ja active Active

- 2011-12-14 US US13/521,239 patent/US9124239B2/en active Active

-

2013

- 2013-08-02 JP JP2013160938A patent/JP5785228B2/ja active Active

-

2014

- 2014-04-17 JP JP2014085155A patent/JP5895016B2/ja active Active

-

2015

- 2015-07-27 US US14/809,957 patent/US9325295B2/en active Active

- 2015-10-29 HK HK15110718.3A patent/HK1210327A1/xx unknown

Patent Citations (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH08330890A (ja) * | 1995-05-29 | 1996-12-13 | Kyocera Corp | 弾性表面波共振器 |

| JP2001217674A (ja) * | 2000-01-31 | 2001-08-10 | Kyocera Corp | 弾性表面波装置 |

| JP2002217673A (ja) * | 2001-01-15 | 2002-08-02 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Sawデバイスとその製造方法及びこのsawデバイスを用いた電子部品 |

| WO2005055423A1 (ja) * | 2003-12-01 | 2005-06-16 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | フィルタ装置 |

| WO2006134928A1 (ja) * | 2005-06-16 | 2006-12-21 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 圧電デバイス及びその製造方法 |

| JP2007214169A (ja) * | 2006-02-07 | 2007-08-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電子部品パッケージ |

| WO2008105199A1 (ja) * | 2007-02-28 | 2008-09-04 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 分波器及びその製造方法 |

| JP2010136143A (ja) * | 2008-12-05 | 2010-06-17 | Murata Mfg Co Ltd | 電子部品モジュール |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN102763328A (zh) | 2012-10-31 |

| US20160036416A1 (en) | 2016-02-04 |

| CN104767499B (zh) | 2017-09-22 |

| CN104767499A (zh) | 2015-07-08 |

| JPWO2012081240A1 (ja) | 2014-05-22 |

| JP5895016B2 (ja) | 2016-03-30 |

| HK1210327A1 (en) | 2016-04-15 |

| CN102763328B (zh) | 2015-12-02 |

| US9124239B2 (en) | 2015-09-01 |

| US20120280768A1 (en) | 2012-11-08 |

| JP2014140249A (ja) | 2014-07-31 |

| WO2012081240A1 (ja) | 2012-06-21 |

| JP2013236401A (ja) | 2013-11-21 |

| US9325295B2 (en) | 2016-04-26 |

| JP5785228B2 (ja) | 2015-09-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5895016B2 (ja) | 弾性波装置 | |

| JP6290850B2 (ja) | 弾性波装置および弾性波モジュール | |

| US7378922B2 (en) | Piezoelectric filter | |

| JP2002261582A (ja) | 弾性表面波デバイスおよびその製造方法ならびにそれを用いた回路モジュール | |

| JP2012084954A (ja) | 弾性波素子とこれを用いた電子機器 | |

| JP2013251323A (ja) | 電子部品 | |

| KR100881912B1 (ko) | 압전 발진 소자 및 그것을 이용한 압전 발진 부품 | |

| KR20040077909A (ko) | 압전부품 및 그 제조방법 | |

| JP2018207045A (ja) | 電子部品 | |

| JP2000196400A (ja) | 弾性表面波装置の実装構造 | |

| WO2018225589A1 (ja) | 電子部品モジュール | |

| JP3814438B2 (ja) | 弾性表面波装置 | |

| JP3064679B2 (ja) | 表面弾性波素子とその製造方法 | |

| JP7001096B2 (ja) | 電子部品モジュール及び電子部品モジュールの製造方法 | |

| JP3652067B2 (ja) | 弾性表面波装置 | |

| CN114128144A (zh) | 弹性波装置以及弹性波装置的制造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140218 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140417 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20140418 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140527 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140609 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5569587 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R3D02 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |