JP4961069B2 - オーディオシステム及び電子機器 - Google Patents

オーディオシステム及び電子機器 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4961069B2 JP4961069B2 JP2000061224A JP2000061224A JP4961069B2 JP 4961069 B2 JP4961069 B2 JP 4961069B2 JP 2000061224 A JP2000061224 A JP 2000061224A JP 2000061224 A JP2000061224 A JP 2000061224A JP 4961069 B2 JP4961069 B2 JP 4961069B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- speaker

- output terminal

- channel

- center

- connecting wire

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R31/00—Coupling parts supported only by co-operation with counterpart

- H01R31/02—Intermediate parts for distributing energy to two or more circuits in parallel, e.g. splitter

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/64—Means for preventing incorrect coupling

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/64—Means for preventing incorrect coupling

- H01R13/645—Means for preventing incorrect coupling by exchangeable elements on case or base

- H01R13/6456—Means for preventing incorrect coupling by exchangeable elements on case or base comprising keying elements at different positions along the periphery of the connector

Landscapes

- Stereophonic System (AREA)

- Circuit For Audible Band Transducer (AREA)

- Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

- Communication Cables (AREA)

- Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えばホームシアターシステムなどの多数個のスピーカを使用するオーディオシステムに関し、特に、このシステムにおける出力機器とスピーカとの接続のための発明に関する。また、このシステムに使用して好適な出力端子を備える電子機器に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、家庭においても、映画の視聴時に、映画館での効果的な音響出力と同様の音響効果が得られるようにする多チャンネルスピーカシステムが出現してきている。例えば、いわゆるホームシアターシステムと呼ばれるシステムでは、低音出力専用のチャンネルやセンタチャンネルを含む6チャンネルのスピーカを駆動するようにする。

【0003】

図10は、このホームシアターシステムにおける電子機器およびスピーカの配置の例を示すものである。すなわち、この図10の例においては、視聴者4の正面には、モニター受像機1が設けられると共に、その近傍に、映画のコンテンツが記録されたDVD(Digital Video Disc)を再生するDVDプレーヤ2が設置され、DVDプレーヤ2の映像信号出力端子が、モニター受像機1の映像信号入力端子に接続され、映画の画像がモニター受像機1の画面に映出されるようにされている。

【0004】

そして、この例のDVDプレーヤ2は、フロント2チャンネル、リア2チャンネル、センターチャンネル、低音専用チャンネルからなる6チャンネルのオーディオ信号出力端子を備え、各チャンネルのオーディオ信号出力端子は、各チャンネル用のスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wと接続される。

各チャンネル用のスピーカは、例えば次のように配置される。

【0005】

視聴者4の前方において、モニター受像機1の左右両サイドの、モニター受像機1を中心とした等距離の位置には、フロント右チャンネル用スピーカ3FRと、フロント左チャンネル用スピーカ3FLが設置される。また、モニター受像機1の上(あるいは下でもよい)には、センタチャンネル用スピーカ3Cが設置される。また、視聴者4のやや後方の左右両サイドで、視聴者4の耳の位置よりも高い位置には、リア右チャンネル用スピーカ3RRと、リア左チャンネル用スピーカ3RLとが設置される。さらに、低音専用チャンネル用スピーカ3Wが、この例では、モニター受像機1の脇に設置されている。なお、この低音専用チャンネル用スピーカ3Wの設置位置は、任意の位置でよい。

【0006】

DVDプレーヤ2の各オーディオ信号出力端子と、各チャンネル用のスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wとの接続は、図10では図示を省略したがが、スピーカケーブルと呼ばれる接続用線材が用いられて行なわれる。ここで、オーディオ信号出力端子は、プラス側端子部とマイナス側端子部の2個の端子部からなり、また、同様に、スピーカ端子も、プラス側端子部とマイナス側端子部の2個の端子部からなる。

【0007】

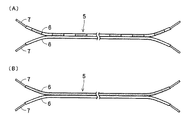

この接続用線材5は、前記プラス、マイナスの2個の端子部に対応して、図11(A)および図11(B)に示すように、複数本の細い銅線からなる銅線束がビニルなどからなる被覆部材6により被覆されたものが、2本、被覆の部分で一体化されて対とされて構成されている。

【0008】

この接続用線材5は、通常は、両端において、2本の被覆部分が図11(A)および図11(B)に示すように分離され、その分離された部分の先端部の被覆部材6が剥がされて、それぞれ銅線束が露呈され、その露呈された銅線束先端部7で、オーディオ信号出力端子またはスピーカの端子のそれぞれの2個の端子部と接続される。銅線束先端部分7は、予め半田により銅線束が一体化されている場合もある。

【0009】

接続用線材5は、電子機器のオーディオ信号出力端子とスピーカの2個の端子部のプラス、マイナスの極性を誤りなく接続することができるように、プラスとマイナスの極性に応じて、2本の銅線束のそれぞれの被覆部材6が、図11(A)のように、異なる模様とされたり、また、図11(B)に示すように、色分けされたりしている。

【0010】

この接続用線材5は、電子機器本体の複数個のオーディオ信号出力端子のそれぞれと、複数個のスピーカのそれぞれの端子との接続に全て同じものが用いられる。その接続方法としては、従来は、接続用線材の両端の、対の銅線束先端部7を、電子機器のオーディオ信号出力端子やスピーカの端子に巻き付ける方法と、端子に挟み込むようにする方法とが、従来一般に、用いられている。この場合、接続用線材5の被覆部材6の模様や、色分けにより、プラス側端子部とマイナス側端子部とに誤りなく、接続用線材が接続されるように接続者により注意が払われる。

【0011】

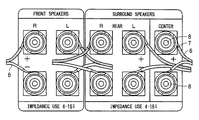

図12は、前者の方法により、電子機器のオーディオ出力端子に、接続用線材5の露呈した銅線束先端部7を巻き付けて接続した状態の例を示すものである。この方法の場合の電子機器のオーディオ出力端子やスピーカの端子は、接続用線材5の露呈した銅線束先端部7の部分を巻き付けることができるような形状を有し、巻き付け後の銅線束先端部7の部分を端子に固定することができるようにするためのねじ込み部8などが取り付けられている。

【0012】

また、図13は、後者の方法により、電子機器のオーディオ出力端子に、接続用線材5の露呈した銅線束先端部7を挟み込んで接続した状態の例を示すものである。この方法における電子機器のオーディオ出力端子やスピーカの端子は、孔9に挿入された接続用線材5の露呈した銅線束先端部7の部分を、例えばバネ部材による弾性変移する端子兼用の金属片により挟持させる構造を備える。

【0013】

なお、電子機器の多チャンネルのオーディオ信号出力端子は、その電子機器の筐体の後ろ側のバックパネル面において、従来は、図12あるいは図13のように、各オーディオ信号出力端子が接続されるスピーカの実際の配置位置に関係なく、フロント左右チャンネル用、リア左右チャンネル用などというように、それぞれまとめられ、さらに適宜の位置にセンタチャンネル用や低音専用チャンネル用などが配置されたものとなっている。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述したように、従来は、ホームシアターシステムのような多チャンネルオーディオの場合で、接続するスピーカ数が多い場合であっても、接続用線材としては、同じ線材が用いられている。このため、どの線材がどのチャンネル用であるかが、判別できない。

【0015】

また、従来は、ホームシアターシステム用スピーカであっても、どのスピーカがどのチャンネル用なのかが表示されていなかったり、表示されていても、それが判りにくかった。特に、複数チャンネル用として、同種のスピーカが用いられている場合には、表示がされていても判り難いことが多々あった。

【0016】

そこで、従来は、スピーカを設置する前に、スピーカと電子機器との両者を近くに置いて、互いのチャンネルを確認しながら、接続用線材によって接続を行い、その後、スピーカを所定の位置に設置する方法や、スピーカを所定の位置に設置した後に、スピーカまたは電子機器の一方と接続した接続用線材をたぐりながら、スピーカまたは電子機器の他方に導き、その端子に接続するなどの方法が用いられていた。

【0017】

しかし、いずれの方法の場合でも、どの線材がどのチャンネル用であるかを、接続用線材をたぐりながら確認する必要があり、非常に厄介である。このため、接続するチャンネルを間違えてしまうおそれがあった。

【0018】

また、接続用線材の対の銅線束の被覆部材6は、プラスとマイナスの2極性を区分けするために、色分けなどがなされているが、どちらの色の被覆部材6で被覆された銅線を、いずれの極性に接続するかは使用者の任意であるため、接続用線材5と電子機器のオーディオ出力端子との接続におけるプラス、マイナスの極性と、接続用線材5とスピーカの端子との接続とにおける、プラス、マイナスの極性とが逆になってしまうおそれもあった。

【0019】

また、従来の電子機器のオーディオ信号出力端子は、前述したように、各チャンネル用のスピーカの実際の配置位置に対応するように考慮されていなかったので、オーディオ信号出力端子から接続用線材5を、スピーカ配置位置に応じて導出すると、複数本の線材が交錯し、どの線材がどのチャンネルの出力端子に接続されているかの整理がしにくくなり、それぞれの線材と、各チャンネル用のスピーカの端子との実際の接続時に、接続者が混乱を生じるおそれがあった。

【0020】

例えば、図12、図13のように、フロント左右チャンネル用オーディオ信号出力端子が、電子機器のバックパネルの左側に設けられ、リア左右チャンネル用オーディオ信号出力端子が右側に設けられていた場合、各チャンネルのスピーカの配置位置に応じて、電子機器のオーディオ信号出力端子に接続された接続用線材が導出されると、図14に示すように、フロント左チャンネル用スピーカに接続される接続用線材5FLは、リア左右チャンネル用オーディオ信号出力端子を跨いで電子機器から誘導され、また、リア右チャンネル用スピーカに接続される接続用線材5RRは、フロント左右チャンネル用オーディオ信号出力端子を跨いで電子機器から誘導されるので、これら2本の接続用線材が互いに交差することになり、線材の整理がしにくくなる。

【0021】

しかも、図14の交差部分7cに示すように、それぞれの接続用線材5の銅線束先端部7が接触して短絡する状態になると、電子機器に故障を生じさせてしまうおそれもある。

【0022】

また、フロント右チャンネル用オーディオ信号出力端子に接続された接続用線材5FRと、リア右チャンネル用オーディオ信号出力端子に接続された接続用線材5RRとは、電子機器の正面側から見て、それぞれ電子機器の右側から誘導されるようになるが、接続用線材は、全く同じものであるので、それらのチャンネル用スピーカに導かれる途中で、交錯してしまい、どちらのスピーカに接続すれば良いか、接続者は、混乱を生じる。この混乱は、フロント左チャンネルと、リア左チャンネルと、センタチャンネルとの間においても同様に生じる。

【0023】

また、従来の電子機器のオーディオ信号出力端子は、前述したように、各チャンネル用のスピーカの実際の配置位置に対応するように考慮されていなかったので、オーディオ信号出力端子が設けられる電子機器のバックパネル面に、図12、図13、図14に示したように、それらのチャンネルの名前が表示されていたとしても、マルチチャンネルオーディオシステムに精通していない使用者の場合には、それぞれのチャンネルのオーディオ信号出力端子に接続されたスピーカを、どの位置に設置するかについて、混乱を生じるおそれもあった。

【0024】

また、例えば、ホームシアターシステム用などのように、特定の目的に使用される場合、製造者は、同種のスピーカを多チャンネルに使用する場合でも、最良の音場で音響再生が行われるように、フロント左右チャンネル用、リア左右チャンネル用、センタチャンネル用など、それぞれのチャンネル用に調整して出荷することがある。

【0025】

しかし、従来は、前述したように、どのスピーカがどのチャンネル用なのかが表示されていなかったり、表示されていても、それが判りにくかったので、接続者が、製造者が意図したチャンネル用とは異なるスピーカを接続してしまうことは多々ある。すると、それぞれの配置位置のスピーカから、所期の音声が出力されていない状態になり、これでは、本来のメディアソースを忠実に再現できないため、機器購入者に対して、生産者が意図した音場を十分に楽しんでもらうことができないおそれがある。

【0026】

確実に、そのような音場を再現するためには、各チャンネルごとに、電子機器のオーディオ出力端子と、対応するチャンネルのスピーカとを確認すると共に、プラス側端子部とマイナス側端子部を確認し、また、線材が隣の端子と短絡しないように注意し、さらに、各スピーカをどこに配置すれば良いのかを確認しながら、接続作業を行わなければならず、非常に煩わしく、非常に時間が掛かるという問題がある。

【0027】

この発明は、以上の問題点を一掃して、オーディオ出力チャンネル数に関係なく、簡単で、判りやすく、スピーカとオーディオ信号出力端子を有する電子機器とを接続することができるようにすることを目的とする。

【0028】

【課題を解決するための手段】

本発明においては、オーディオシステムであって、視聴位置の前方中央に配置されるセンタスピーカ、該視聴位置の前方のセンタスピーカより下方に配置される低音スピーカ、該視聴位置に対して右側に配置される右スピーカ、及び該視聴位置に対して左側に配置される左スピーカと、センタスピーカ、低音スピーカ、右スピーカ及び左スピーカに対してそれぞれに対応するチャンネルのオーディオ信号を出力するための出力端子を備える電子機器と、前記電子機器と、センタスピーカ、低音スピーカ、右スピーカ及び左スピーカとの間をそれぞれ接続するための導体部を備える接続用線材とを有し、電子機器は、センタスピーカに対応する出力端子が中央に配置され、低音スピーカに対応する出力端子がセンタスピーカに対応する出力端子の下方に配置され、右スピーカに対応する出力端子がセンタスピーカに対応する出力端子の右側に配置され、左スピーカに対応する出力端子がセンタスピーカに対応する出力端子の左側に配置され、接続用線材の少なくとも一端部は、対をなす極性の2本の導体部が接続される第1のコネクタ部の構造とされるとともに、電子機器の出力端子は、第1のコネクタ部が嵌合される第2のコネクタ部の構造とされ、第2のコネクタ部は、第1のコネクタが嵌合される凹部と、凹部内に底面から突設された対をなす極性の2本の接続用ピンと、凹部の側面の2本の接続用ピンから等距離の位置に凹部の内側方向に所定高さに突出した位置規制部材とを備え、第1のコネクタ部は、導体部に接続されて対をなす極性の2本の接続用ピンと嵌合する2個の嵌合孔と、2個の嵌合孔から等距離の位置で極性合わせ用の位置規制部材に対応する位置に該位置規制部材よりも深い第1の溝と、2個の嵌合孔から等距離の位置で該第1の溝とは反対側の位置に該位置規制部材よりも浅い第2の溝とを備える。

【0029】

これにより、センタスピーカとその下方に配置される低音スピーカに対応する電子機器の出力端子がそれぞれ上下に配置されており、左右のスピーカに対応する出力端子がそれぞれ左右に配置さているので、各チャンネルの接続用線材が出力端子部において、交差することが殆どなく、整理される状態になると共に、電子機器と各スピーカとの間を接続用線材によって接続する際に、コネクタの挿入方向を容易に把握させることができ、配置されたスピーカと出力端子との対応が容易に付くので、接続作業が容易になる。

【0030】

また、視聴位置の前方中央に配置されるセンタスピーカ、該視聴位置の前方のセンタスピーカより下方に配置される低音スピーカ、該視聴位置に対して右側に配置される右スピーカ、及び該視聴位置に対して左側に配置される左スピーカに対してそれぞれに対応するチャンネルのオーディオ信号を出力するための出力端子を備える電子機器であって、センタスピーカに対応する出力端子が中央に配置され、低音スピーカに対応する出力端子がセンタスピーカに対応する出力端子の下方に配置され、右スピーカに対応する出力端子がセンタスピーカに対応する出力端子の右側に配置され、左スピーカに対応する出力端子がセンタスピーカに対応する出力端子の左側に配置され、少なくとも一端が対をなす極性の2本の導体部が接続される第1のコネクタ部の構造とされる接続用線材を介して、出力端子と、センタスピーカ、低音スピーカ、右スピーカ及び左スピーカとの間をそれぞれ接続され、出力端子は、第1のコネクタ部が嵌合される第2のコネクタ部の構造とされ、第2のコネクタ部は、第1のコネクタが嵌合される凹部と、凹部内に底面から突設された対をなす極性の2本の接続用ピンと、凹部の側面の2本の接続用ピンから等距離の位置に凹部の内側方向に所定高さに突出した位置規制部材とを備え、第1のコネクタ部は、導体部に接続されて対をなす極性の2本の接続用ピンと嵌合する2個の嵌合孔と、2個の嵌合孔から等距離の位置で極性合わせ用の位置規制部材に対応する位置に該位置規制部材よりも深い第1の溝と、2個の嵌合孔から等距離の位置で該第1の溝とは反対側の位置に該位置規制部材よりも浅い第2の溝とを備える。

【0031】

これにより、センタスピーカとその下方に配置される低音スピーカに対応する電子機器の出力端子がそれぞれ上下に配置されており、左右のスピーカに対応する出力端子がそれぞれ左右に配置さているので、各チャンネルの接続用線材が出力端子部において、交差することが殆どなく、整理される状態になると共に、電子機器と各スピーカとの間を接続用線材によって接続する際に、コネクタの挿入方向を容易に把握させることができ、配置されたスピーカと出力端子との対応が容易に付くので、接続作業が容易になる。

【0043】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態を、図を参照しながら説明する。

【0044】

以下に説明する実施の形態は、図10に示したホームシアターシステムに、この発明を適用した場合のものであり、前述したように、フロント2チャンネル、リア2チャンネル、低音専用チャンネル、センターチャンネルからなる6チャンネルオーディオシステムの場合である。そして、オーディオ信号出力端子を備える電子機器は、前述と同様に、DVDプレーヤの場合である。

【0045】

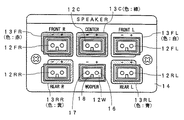

図1は、この実施の形態におけるオーディオ信号出力端子を備える電子機器としてのDVDプレーヤ10と、図Aに示したように配置される各チャンネルのスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wとの接続方法を説明するための図である。

【0046】

図1に示すように、DVDプレーヤ10には、そのバックパネルに、6チャンネル分のオーディオ信号出力端子形成部11が設けられる。このオーディオ信号出力端子形成部11には、この実施の形態では、その拡大図である図2にも示すように、各チャンネルのオーディオ信号出力端子は、プラグイン方式の6個(6チャンネル)のソケット12FR,12FL,12RR,12RL,12C,12Wとして形成されている。

【0047】

ソケット12FRはフロント右チャンネルオーディオ信号の出力端子、ソケット12FLはフロント左チャンネルオーディオ信号の出力端子、ソケット12RRはリア右チャンネルオーディオ信号の出力端子、ソケット12RLはリア左チャンネルオーディオ信号の出力端子、ソケット12Cはセンタチャンネルオーディオ信号の出力端子、ソケット12Wは低音専用チャンネルオーディオ信号の出力端子、をそれぞれ形成している。

【0048】

これらの6個のソケット12FR,12FL,12RR,12RL,12C,12Wは、3個ずつ、上下2列に形成されているが、この実施の形態では、図1および図2に示すように、各チャンネル用のスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wの配置位置に全く対応するように配置されている。なお、図1および図2は、バックパネル側からオーディオ信号出力端子形成部を見た図であるので、視聴者4側から見た場合に対して、左右が逆となっている。

【0049】

すなわち、図2に示すように、フロント右チャンネル用ソケット12FRおよびリア右チャンネル用ソケット12RRは、オーディオ信号出力端子形成部11の左側の上下の2個のソケットとして配置されている。また、フロント左チャンネル用ソケット12FRおよびリア左チャンネル用ソケット12RRは、オーディオ信号出力端子形成部11の右側の上下の2個のソケットとして配置されている。さらに、センタチャンネル用ソケット12Cは、中央上のソケットとして配置されている。また、低音専用チャンネル用ソケット12Wは、中央下のソケットとして配置されている。

【0050】

なお、フロントチャンネル用ソケットと、リアチャンネル用ソケットの上下関係は逆であってもよい。

【0051】

以上のように、各出力チャンネルのソケットが、各チャンネルのスピーカの実際の配置位置に対応して配置されているので、後述する各チャンネル用の接続用線材21FR,21FL,21RR,21RL,21C,21Wにより、各ソケット12FR,12FL,12RR,12RL,12C,12Wと、各出力チャンネル用のスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wとを接続した場合には、接続用線材同士が、上下左右に絡まないようになる。

【0052】

すなわち、例えばフロント右チャンネル用と、リア右チャンネル用の接続用線材21FRと21RRとは、それぞれ他のチャンネル用のオーディオ信号出力端子部分を跨ぐことなく、DVDプレーヤ10の正面からみて右側に導かれ、また、フロント左チャンネル用と、リア左チャンネル用の接続用線材21FLと21RLとは、それぞれ他のチャンネル用のオーディオ信号出力端子部分を跨ぐことなく、DVDプレーヤ10の正面からみて左側に導かれ、左、右チャンネル用の接続用線材が、互いに交錯することが防止される。

【0053】

また、センタチャンネル用の接続用線材21Cと、低音専用チャンネル用の接続用線材21Wとは、図10のスピーカ設置位置に応じて、DVDプレーヤ10からそれらのチャンネル用接続用線材を導く場合には、DVDプレーヤ10の上側と、下側に導かれることになり、これらの接続用線材も、他の接続用線材と交錯することが防止される。

【0054】

次に、この実施の形態では、6チャンネルの各オーディオ信号出力チャンネルを、色分けにより、DVDプレーヤと、スピーカと、接続用線材との間で、統一的に識別できるようにして、接続者による接続作業を、容易かつ誤りなく、行えるようにしている。

【0055】

この実施の形態では、例えば、

フロント右チャンネル:赤色

フロント左チャンネル:白色

リア右チャンネル :黄色

リア左チャンネル :青色

センタチャンネル :緑色

低音専用チャンネル :黒色

により、色分けするようにする。

【0056】

まず、DVDプレーヤの各出力チャンネルの出力端子は、この実施の形態では、次のようにして色分けにより互いに識別できるようにしている。すなわち、図2に示すように、DVDプレーヤのバックパネル14の、各チャンネルのソケット取り付け部の周辺部分には、それぞれ上記のような色に選定されたシート13FR,13FL,13RR,13RL,13Cが張り付けられている。この例では、各シート13FR,13FL,13RR,13RL,13Cのそれぞれには、各出力チャンネルの導体の極性が印刷表示されている。

【0057】

なお、図2の例では、低音専用チャンネル用ソケット12Wには色分け用のシートは貼り付けなかったが、これは、この例では、低音専用チャンネルは黒色として色分けすることとしており、この例のバックパネル14は黒色であるので、色分け用のシートの貼り付けを省略したものである。もしも、バックパネル14と低音専用チャンネルに割り当てる色とが異なる場合には、低音専用チャンネル用ソケット12Wの部分にも色分け用のシートを貼り付けるのは勿論である。

【0058】

また、各ソケット12FR,12FL,12RR,12RL,12C,12Wが、どの出力チャンネルであるかを、ユーザに知らしめるために、図2においては、バックパネル14の各チャンネルのソケットの近傍には、予め、各出力チャンネルの名称が印刷されている。しかし、この出力チャンネルの名称は、この例のようにバックパネル14に印刷するのではなく、各出力チャンネルの色分け表示用のシート13FR,13FL,13RR,13RL,13C,13W(13Wは低音専用チャンネル用シート)に、印刷するようにしても良い。

【0059】

なお、各ソケット12FR,12FL,12RR,12RL,12C,12Wの構成部品を、それぞれのチャンネル用の色を呈するものとするように構成することもできるが、その場合には、6色のソケットが必要となってコストアップとなってしまう。この点、この実施の形態のように、色の異なるシート13FR,13FL,13RR,13RL,13C,13Wを用いるようにすれば、コストアップを低く抑えることができるというメリットがある。

【0060】

なお、バックパネル14に、チャンネルの色分け表示用のシートを貼り付ける代わりに、バックパネル14のシートの貼り付け部分を、予め、6色の印刷により形成しておくようにしても良い。

【0061】

次に、オーディオ信号出力端子と、接続用線材との接続態様および接続用線材の色分けに付いて説明する。

【0062】

この実施の形態では、電子機器のオーディオ信号出力端子と、接続用線材との接続は、従来のような巻き付け方式や、挟み込み方式ではなく、プラグイン方式を採用する。すなわち、この例では、オーディオ信号出力端子側を、前述したようなソケットの構成とすると共に、接続用線材21FR,21FL,21RR,21RL,21C,21Wの一方の端部側は、前記ソケットに嵌合するプラグの構成とする。

【0063】

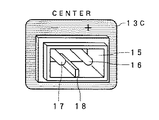

前述したDVDプレーヤ10の6チャンネルのオーディオ信号出力端子としてのソケット12FR,12FL,12RR,12RL,12C,12Wは、図3にも示すように、後述する接続用線材側のプラグが嵌合する凹部15を備える。そして、この凹部15には、各オーディオ信号出力端子のプラス側導体およびマイナス側導体が接続されている2本の導体ピン16、17が、水平に並んだ状態で、凹部15の底部から突き出すように設けられている。

【0064】

さらに、凹部15の下側の側面には、後述する接続用線材側のプラグが、プラス、マイナスの極性を誤って、ソケット内に挿入されないようにするための位置規制部材としてのリブ18が設けられている。このリブ18は、凹部15の下側の側面において、2本の導体ピン16、17の間の丁度中央部に相当する位置に設けられている。

【0065】

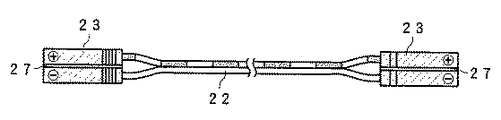

一方、接続用線材21FR,21FL,21RR,21RL,21C,21Wのそれぞれは、図4にも示すように、線材本体22としては、従来例と同様に、複数本の細い銅線からなる銅線束がビニルなどからなる被覆部材により被覆されたものが、2本、被覆の部分で一体化されて対とされて構成されている。図示のように、この例では、線材本体22の被覆部材の色は、プラス、マイナスの極性を識別するために、2本の銅線束のそれぞれで、従来と同様に異なるものとされている。しかし、この実施の形態では、接続用線材本体22の被覆部材の色分けは必須ではない。

【0066】

そして、線材本体22の両端は、2本の被覆部分が図11(A)および図11(B)に示すように分離され、その分離された部分の先端部の被覆部材が剥がされて、それぞれ銅線束が露呈されるようにされる。しかし、この実施の形態の接続用線材21FR,21FL,21RR,21RL,21C,21Wにおいては、一方の端部は、前記ソケットに嵌合するプラグ23の構成とされ、2個の銅線束が、その内部の2個の導体部と接続されている。そして、このプラグ23の色が、後述するように、各オーディオ信号出力チャンネルに応じた色とされる。

【0067】

プラグ23の部分の構成は、接続用線材21FR,21FL,21RR,21RL,21C,21Wにおいて、色の点を除けば全く同一である。

【0068】

この例では、このプラグ23は、プラグの先端側から見た図である図5にも示すように、前記ソケットの導体ピン16、17と嵌合するジャック孔部24、25を備える。このジャック孔部24、25には、導体ピン16、17と電気的に接続されるプラス、マイナスの2個の導体部が構成している。そして、このジャック孔部24、25の導体部に、接続用線材22のプラス、マイナスの銅線束先端部のそれぞれが半田付けなどにより接続されている。

【0069】

この例のプラグ23は、接続用線材22のプラス、マイナスの銅線束先端部のそれぞれと、前記導体部とを半田付けなどにより接続した後、プラスチックにより、モールドされて形成されたものである。図5から判るように、このプラグ23は、プラスとマイナスの導体部に分離されているのではなく、一体的なものとされている。

【0070】

そして、この実施の形態においては、このプラグ23のプラスチック部分の色が、前述した各出力チャンネル用に合わせて、色分けされて、オーディオ信号出力端子との接続に用いられる。すなわち、プラグ23は、

フロント右チャンネル用の接続用線材21FRでは、赤色とされ、

フロント左チャンネル用の接続用線材21FLでは、白色とされ、

リア右チャンネル用の接続用線材21RRでは、黄色とされ、

リア左チャンネル用の接続用線材21RLでは、青色とされ、

センタチャンネル用の接続用線材21Cでは、緑色とされ、

低音専用チャンネル用の接続用線材21Wでは、黒色とされている。

【0071】

また、図4および図5の例においては、接続用線材22の2本の銅線束について、予めプラスと、マイナスとが決定されている。このため、プラグ23の先端部には、図4に示すように、その定められたプラス、マイナスの極性が刻印などにより表示されている。そして、この実施の形態では、プラグ23のプラス、マイナスの極性と、ソケットのプラス、マイナスの極性とが、前記ソケットのリブ18により、誤りなく接続されるように、考慮されている。

【0072】

すなわち、この例では、プラグ23には、図5に示すように、プラグ23の厚さ方向に、接続用線材のプラス、マイナスの2本の銅線束を区分けする位置に、溝26、27が上下に設けられているが、両溝26、27の深さを異ならせることにより、プラグ23が、プラス、マイナスの極性を誤って、ソケット内に挿入されないようにされている。

【0073】

この実施の形態では、プラグ23の下側の溝26は、ソケットのリブ18が嵌挿可能となる深さとされ、一方、上側の溝27は、ソケットのリブ18が入らず、リブ18とプラグ23とが衝突する深さとされている。

【0074】

したがって、この例では、図5の例のプラグ23の上側には、プラス、マイナスの表示がされているので、接続者は、プラグ23の、このプラス、マイナスの表示がされている側を上側として、オーディオ信号出力端子であるソケットに挿入すれば、プラグ23がソケットに挿入され、その状態では、プラグ23に表示されたプラス、マイナスの極性と、ソケットのプラス、マイナスの極性が一致する。

【0075】

一方、プラグ23の上下が逆の場合には、リブ28のために、プラグ23は、ソケットに挿入できない。これにより、接続者が、接続用線材側のプラグ23のプラス、マイナスの極性を誤って、ソケット内に挿入することが防止される。

【0076】

次に、接続用線材21FR、21FL,21RR,21RL,21C,21Wと、それぞれの出力チャンネル用のスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wとの接続について説明する。

【0077】

この例では、接続用線材21FR、21FL,21RR,21RL,21C,21Wと、スピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wとのそれぞれは、従来例で説明した挟み込み法により行う。しかしながら、この実施の形態では、スピーカが予め各出力チャンネル用ごとに特定される点と、各出力チャンネルごとの色分けを用いることにより、接続の容易化を図っている。

【0078】

すなわち、図4に示すように、各接続用線材21FR、21FL,21RR,21RL,21C,21Wの、各スピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wとの接続側は、従来と同様に、2本の被覆部分が図示のように分離され、その分離された部分の先端部の被覆部材が剥がされて、それぞれ銅線束が露呈され、その露呈された銅線束先端部28で、スピーカの端子と接続される。

【0079】

この実施の形態では、前述したように、一方の端部はプラグ23の構成とされており、プラスとマイナスの極性が一義的に定められている。そこで、この接続用線材のスピーカ端子との接続側においては、分離された2本の被覆部分のプラス、マイナスの極性を明確にするために、例えばプラス側には白色の熱収縮チューブ31が装着され、マイナス側には黒色の熱収縮チューブ32が装着されている。

【0080】

さらに、それぞれの接続用線材が、いずれのオーディオ信号出力チャンネル用のものであるかを識別するために、接続用線材本体22の、2本の被覆部分が一体化されている部分には、その出力チャンネルの色の熱収縮チューブ33が装着されている。

【0081】

一方、各チャンネル用のスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wのそれぞれには、その出力チャンネルの名称と、極性とが印刷された、各出力チャンネルに対応して色分けされたラベルが、各スピーカの端子の近傍に貼り付けられている。

【0082】

図6は、フロント右チャンネル用のスピーカ3FRの裏面側を示す図であり、挟み込み方式のスピーカ端子41、42が設けられている。そして、これらスピーカ端子41、42の近傍に、フロント右チャンネルを示す「Front R」の文字と、プラス、マイナスの表示とが印刷された赤色のラベル43が、貼り付けられて設けられている。

【0083】

なお、各ラベルのプラスとマイナスの表示部分は、接続用線材の極性識別用チューブ31、32の色に対応して、白色、黒色で表示されている。

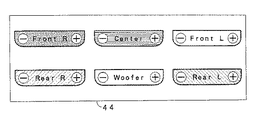

【0084】

このラベル43等は、各チャンネルのスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wのそれぞれに、予め貼り付けておくようにしても良いが、図7に示すように、6チャンネル分のラベルが印刷され、かつ、分離して剥がして、貼り付けることができるのりつけラベルシート44を接続者に提供し、それぞれのラベルを、接続者に、それぞれのチャンネル用のスピーカに貼り付けて使用するようにすることもできる。

【0085】

以上のように構成された、DVDプレーヤ10のオーディオ信号出力端子部11と、接続用線材21FR,21FL,21RR,21RL,21C,21Wのそれぞれと、各チャンネルのスピーカ3FR,3FL,3RR,3RL,3C,3Wとを用いた、各チャンネルのオーディオ信号出力端子とスピーカとの接続の手順の例を、次に説明する。

【0086】

▲1▼DVDプレーヤのオーディオ信号出力端子としてのソケット部分のシートの色と同色の、接続用線材のプラグ23を、ソケットに挿入する。挿入できたことにより、プラス、マイナスの極性は自動的に合致する。

【0087】

▲2▼スピーカのチャンネル名称表示ラベルの色と同じ色の熱収縮チューブ33が装着されている接続用線材の2個の先端部28を、それぞれの極性識別用熱収縮チューブ31、32により、極性を確かめ、かつ、ラベルのプラス、マイナスの表示色を確かめながら、そのスピーカのプラス側端子部、マイナス側端子部に差し込む。

【0088】

▲3▼スピーカのチャンネル名称表示ラベルに応じた位置に、そのスピーカを配置する。

【0089】

以上により、接続者は、オーディオ信号出力端子を備える電子機器と、複数個のスピーカとを、チャンネルを間違えることなく、かつ、極性を間違えることなく、接続することが容易にできると共に、各チャンネルのスピーカを正しい位置に設置することができる。

【0090】

[他の実施の形態]

以上の実施の形態では、接続用線材の一端側にのみ、プラグ23が設けられ、他端側は、従来と同様の挟み込み法により、スピーカと接続するようにしたが、図8に示すように、接続用線材の両端部を、プラグ23の構成とするようにすることもできる。

【0091】

この実施の形態の場合には、接続用線材の両端部の2個のプラグ23は、それが使用される出力チャンネル用の同一の色とされる。

【0092】

そして、スピーカの端子は、図9に示すように、図2および図3に示した、オーディオ信号出力端子のソケットと同様の構造のソケット45の構成とされる。そして、図9の例では、そのソケット45の近傍に、チャンネル名称および極性が印刷されたラベル43が貼り付けられる。このラベル43の代わりに、図2のシート13FR,13FL,13RR,13RL,13C,13Wと同様のシートを、スピーカのソケット45の周囲にも貼り付けるようにしても良い。その場合には、そのシートには、チャンネル名称および極性を示す印刷を施すようにするとよい。

【0093】

この実施の形態の場合には、オーディオ信号出力端子を備える電子機器とスピーカとの接続手順の前記▲2▼においては、スピーカのチャンネル名称表示ラベルと同じ色のプラグ23を有する接続用線材の当該プラグ23を、スピーカのソケット45に挿入するだけで良い。この場合には、極性は、プラグ23がソケット45に挿入された時に正しい状態になる。

【0094】

[その他の変形例]

以上の実施の形態では、接続用線材側にジャック孔部を備えるプラグを設け、オーディオ信号出力端子やスピーカ端子を、ソケットの構造としたが、接続用線材側にソケットと同様の機構を設け、オーディオ信号出力端子やスピーカ端子側にプラグと同様の機構を設けるようにしても良い。

【0095】

また、プラグ23の部分の構成と、ソケットの部分の構成は、上述の実施の形態の構成に限らないことはいうまでもない。

【0096】

なお、実施の形態の接続用線材は、スピーカケーブルだけでなく、対の極性を識別するためのものとしても適用可能である。

【0097】

【発明の効果】

以上説明したように、この発明によれば、センタスピーカとその下方に配置される低音スピーカに対応する電子機器の出力端子がそれぞれ上下に配置されており、左右のスピーカに対応する出力端子がそれぞれ左右に配置さているので、各チャンネルの接続用線材が出力端子部において、交差することが殆どなく、整理される状態になると共に、電子機器と各スピーカとの間を接続用線材によって接続する際に、コネクタの挿入方向を容易に把握させることができ、配置されたスピーカと出力端子との対応が容易に付くので、接続作業が容易になり、かくして簡単で判りやすく、スピーカと出力端子を有する電子機器とを接続させることができる。

【0098】

また、極性が問題となる出力端子と、接続用線材との接続において、極性を考慮せずに、接続を行うことができるようになる。

【0099】

また、マルチチャンネルオーディオシステムにおいて、オーディオ信号出力端子を備える電子機器と、複数個のスピーカとを、チャンネルを間違えることなく、かつ、極性を間違えることなく、接続することが容易にできると共に、各チャンネルのスピーカを正しい位置に設置することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明によるマルチチャンネルオーディオシステムの実施の形態の全体の構成を説明するための図である。

【図2】実施の形態の電子機器のオーディオ信号出力端子形成部の構成例を示す図である。

【図3】図2の要部の説明のための図である。

【図4】実施の形態の接続用線材の構成例を示す図である。

【図5】図4の要部を説明するための図である。

【図6】実施の形態のスピーカ端子近傍を示す図である。

【図7】この発明による実施の形態を説明するための図である。

【図8】他の実施の形態の接続用線材の構成例を示す図である。

【図9】他の実施の形態のスピーカ端子近傍を示す図である。

【図10】マルチチャンネルオーディオシステムの概要を説明するための図である。

【図11】従来の接続用線材を説明するための図である。

【図12】従来の接続用線材を用いたオーディオ信号出力端子との接続態様の一例を説明するための図である。

【図13】従来の接続用線材を用いたオーディオ信号出力端子との接続態様の他の例を説明するための図である。

【図14】従来の接続用線材を用いたオーディオ信号出力端子との接続態様の不具合を説明するための図である。

【符号の説明】

3FR…フロント右チャンネル用スピーカ、3FL…フロント左チャンネル用スピーカ、3RR…リア右チャンネル用スピーカ、3RL…リア左チャンネル用スピーカ、3C…センタチャンネル用スピーカ、3W…低音専用チャンネル用スピーカ、10…DVDプレーヤ、11…オーディオ信号出力端子部、12FR…フロント右チャンネルオーディオ信号出力端子、12FL…フロント左チャンネルオーディオ信号出力端子、12RR…リア右チャンネルオーディオ信号出力端子、12RL…リア左チャンネルオーディオ信号出力端子、12C…センタチャンネルオーディオ信号出力端子、12W…低音専用チャンネルオーディオ信号出力端子、21FR,21FL,21RR,21RL,21C,21W…接続用線材、23…プラグ

Claims (11)

- 視聴位置の前方中央に配置されるセンタスピーカ、該視聴位置の前方の上記センタスピーカより下方に配置される低音スピーカ、該視聴位置に対して右側に配置される右スピーカ、及び該視聴位置に対して左側に配置される左スピーカと、

上記センタスピーカ、上記低音スピーカ、上記右スピーカ及び上記左スピーカに対してそれぞれに対応するチャンネルのオーディオ信号を出力するための出力端子を備える電子機器と、

上記電子機器と、上記センタスピーカ、上記低音スピーカ、上記右スピーカ及び上記左スピーカとの間をそれぞれ接続するための導体部を備える接続用線材と

を有し、

上記電子機器は、

上記センタスピーカに対応する出力端子が中央に配置され、上記低音スピーカに対応する出力端子が上記センタスピーカに対応する出力端子の下方に配置され、上記右スピーカに対応する出力端子が上記センタスピーカに対応する出力端子の右側に配置され、上記左スピーカに対応する出力端子が上記センタスピーカに対応する出力端子の左側に配置され、

上記接続用線材の少なくとも一端部は、対をなす極性の2本の導体部が接続される第1のコネクタ部の構造とされるとともに、上記電子機器の上記出力端子は、上記第1のコネクタ部が嵌合される第2のコネクタ部の構造とされ、

上記第2のコネクタ部は、上記第1のコネクタが嵌合される凹部と、上記凹部内に底面から突設された対をなす極性の2本の接続用ピンと、上記凹部の側面の上記2本の接続用ピンから等距離の位置に上記凹部の内側方向に所定高さに突出した位置規制部材とを備え、

上記第1のコネクタ部は、上記導体部に接続されて上記対をなす極性の2本の接続用ピンと嵌合する2個の嵌合孔と、上記2個の嵌合孔から等距離の位置で上記極性合わせ用の位置規制部材に対応する位置に該位置規制部材よりも深い第1の溝と、上記2個の嵌合孔から等距離の位置で該第1の溝とは反対側の位置に該位置規制部材よりも浅い第2の溝とを備える

オーディオシステム。 - 上記出力端子は、それぞれ異なる色分けにより識別が可能に構成されていると共に、上記接続用線材にも、上記出力端子ごとに対応する色分けが施されている

請求項1に記載のオーディオシステム。 - 上記センタスピーカ、上記低音スピーカ、上記右スピーカ及び上記左スピーカのそれぞれの端子部には、上記出力端子と対応する色分けが施されている

請求項2に記載のオーディオシステム。 - 上記センタスピーカ、上記低音スピーカ、上記右スピーカ及び上記左スピーカの端子部は、チャンネル名称が表示された、チャンネルごとの色分けに対応して異なる色のラベルが上記端子部の近傍に貼着されることにより行なわれる

請求項3に記載のオーディオシステム。 - 上記出力端子の色分けは、各出力端子の近傍に貼着されたチャンネルごとに異なる色のシートにより行なわれる

請求項2に記載のオーディオシステム。 - 上記出力端子の色分けは、各出力端子が装着されるバックパネルの部分近傍に形成された、異なる色の領域により行なわれる

請求項2に記載のオーディオシステム。 - 上記接続用線材の色分けは、上記第1のコネクタ部の色分けである

請求項2に記載のオーディオシステム。 - 上記第1のコネクタ部が、上記接続用線材の両端に設けられると共に、上記第2のコネクタ部が、上記センタスピーカ、上記低音スピーカ、上記右スピーカ及び上記左スピーカのそれぞれに設けられる

請求項7に記載のオーディオシステム。 - 上記接続用線材の色分けは、上記接続用線材のそれぞれに装着された異なる色の熱収縮チューブによりなされる

請求項2に記載のオーディオシステム。 - 上記接続用線材の2本の導体部の極性を識別するために、それぞれの導体部を被覆する被覆部材に異なる色の熱収縮チューブが装着されている

請求項9に記載のオーディオシステム。 - 視聴位置の前方中央に配置されるセンタスピーカ、該視聴位置の前方の上記センタスピーカより下方に配置される低音スピーカ、該視聴位置に対して右側に配置される右スピーカ、及び該視聴位置に対して左側に配置される左スピーカに対してそれぞれに対応するチャンネルのオーディオ信号を出力するための出力端子を備える電子機器であって、

上記センタスピーカに対応する出力端子が中央に配置され、上記低音スピーカに対応する出力端子が上記センタスピーカに対応する出力端子の下方に配置され、上記右スピーカに対応する出力端子が上記センタスピーカに対応する出力端子の右側に配置され、上記左スピーカに対応する出力端子が上記センタスピーカに対応する出力端子の左側に配置され、

少なくとも一端が対をなす極性の2本の導体部が接続される第1のコネクタ部の構造とされる接続用線材を介して、上記出力端子と、上記センタスピーカ、上記低音スピーカ、上記右スピーカ及び上記左スピーカとの間をそれぞれ接続され、

上記出力端子は、上記第1のコネクタ部が嵌合される第2のコネクタ部の構造とされ、

上記第2のコネクタ部は、上記第1のコネクタが嵌合される凹部と、上記凹部内に底面から突設された対をなす極性の2本の接続用ピンと、上記凹部の側面の上記2本の接続用ピンから等距離の位置に上記凹部の内側方向に所定高さに突出した位置規制部材とを備え、

上記第1のコネクタ部は、上記導体部に接続されて上記対をなす極性の2本の接続用ピンと嵌合する2個の嵌合孔と、上記2個の嵌合孔から等距離の位置で上記極性合わせ用の位置規制部材に対応する位置に該位置規制部材よりも深い第1の溝と、上記2個の嵌合孔から等距離の位置で該第1の溝とは反対側の位置に該位置規制部材よりも浅い第2の溝とを備える

電子機器。

Priority Applications (7)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000061224A JP4961069B2 (ja) | 2000-03-06 | 2000-03-06 | オーディオシステム及び電子機器 |

| KR1020010010815A KR100730391B1 (ko) | 2000-03-06 | 2001-03-02 | 커넥터, 멀티채널오디오시스템, 전자기기, 및 접속용 케이블 |

| US09/800,056 US8333609B2 (en) | 2000-03-06 | 2001-03-05 | Connector, multi-channel audio system, electronic apparatus, and cable for connection |

| CNB031367380A CN1284416C (zh) | 2000-03-06 | 2001-03-06 | 多通道声频系统和电子设备 |

| CNA2007101028432A CN101123331A (zh) | 2000-03-06 | 2001-03-06 | 连接器、多通道声频系统、电子设备、和用于连接的电缆 |

| CN01110938A CN1312602A (zh) | 2000-03-06 | 2001-03-06 | 连接器,多通道声频系统,电子设备,和用于连接的电缆 |

| CNB031367399A CN100454665C (zh) | 2000-03-06 | 2001-03-06 | 连接电缆部件 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000061224A JP4961069B2 (ja) | 2000-03-06 | 2000-03-06 | オーディオシステム及び電子機器 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2001250637A JP2001250637A (ja) | 2001-09-14 |

| JP4961069B2 true JP4961069B2 (ja) | 2012-06-27 |

Family

ID=18581396

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000061224A Expired - Fee Related JP4961069B2 (ja) | 2000-03-06 | 2000-03-06 | オーディオシステム及び電子機器 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8333609B2 (ja) |

| JP (1) | JP4961069B2 (ja) |

| KR (1) | KR100730391B1 (ja) |

| CN (4) | CN1312602A (ja) |

Families Citing this family (16)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR20010083666A (ko) * | 2000-02-17 | 2001-09-01 | 이명섭 | 정보통신기기 접속부 및 연결케이블의 식별방법과식별되는 정보통신기기 접속부 및 연결케이블 |

| KR100514601B1 (ko) * | 2003-03-18 | 2005-09-13 | 한국스프라이트 주식회사 | 멀티채널스피커시스템의 결선방법과 장치 |

| JP5289067B2 (ja) * | 2009-01-06 | 2013-09-11 | 三菱電機株式会社 | 信号中継器 |

| TW201033787A (en) * | 2009-03-06 | 2010-09-16 | Asustek Comp Inc | Computer system characterized with integrated cable |

| TWI504087B (zh) * | 2012-12-27 | 2015-10-11 | Giga Byte Tech Co Ltd | 整線器 |

| CN104036817B (zh) * | 2013-03-05 | 2017-11-28 | 联想(北京)有限公司 | 音频播放方法、装置及电子设备 |

| US9225099B2 (en) * | 2014-05-30 | 2015-12-29 | Rockwell Automation Technologies, Inc. | System and method for identifying connections in an industrial enclosure |

| DE102014017157B3 (de) * | 2014-11-20 | 2016-01-28 | Caetec Gmbh | Thermoleitung und Modulblock zur Verbindung mit einem Thermomesssystem |

| CN105407432B (zh) * | 2015-10-30 | 2019-03-08 | 努比亚技术有限公司 | 一种实现音频播放的方法及系统 |

| CN109196728B (zh) * | 2016-05-24 | 2020-04-28 | 日本端子株式会社 | 插头侧连接器的组合体、设备侧连接器及连接器对 |

| US10084396B2 (en) | 2016-06-21 | 2018-09-25 | Rockwell Automation Technologies, Inc. | System and method for simplifying interconnection between panel controls and motor power units |

| DE102017106048A1 (de) * | 2017-03-21 | 2018-09-27 | Ask Industries Gmbh | Verfahren zur Erzeugung und Ausgabe eines akustischen Mehrkanalsignals |

| JP6844869B2 (ja) * | 2019-08-08 | 2021-03-17 | 株式会社日本ビデオシステム | 同軸コネクタ |

| USD922362S1 (en) * | 2019-09-03 | 2021-06-15 | Point Source Audio, Inc. | Wearable microphone |

| US20250252871A1 (en) * | 2023-09-15 | 2025-08-07 | Vaughn Lee Ennis | Color-coded cable and ethernet port identification labels |

| CN119921150A (zh) * | 2025-03-20 | 2025-05-02 | 广东宝昕无牙智能科技有限公司 | 一种防误触插座 |

Family Cites Families (35)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US3654586A (en) * | 1970-03-20 | 1972-04-04 | Anderson Power Products | Indexing means for electrical connectors |

| GB1362265A (en) * | 1971-03-12 | 1974-08-07 | Cannon Electric Great Britain | Electrical connectors |

| FR2373893A1 (fr) * | 1976-12-07 | 1978-07-07 | Alsthom Cgee | Bloc de jonction |

| GB1604717A (en) | 1977-09-15 | 1981-12-16 | Westinghouse Electric Corp | Mixed grease thermoparticulating composition |

| JPS55164781A (en) | 1979-05-21 | 1980-12-22 | Nobuo Ito | Water wheel consisting of plural runners connected in chain form |

| US4342949A (en) | 1979-11-09 | 1982-08-03 | Control Data Corporation | Charged particle beam structure having electrostatic coarse and fine double deflection system with dynamic focus and diverging beam |

| JPS60136478A (ja) * | 1983-12-26 | 1985-07-19 | Canon Inc | 画調識別方法 |

| DE3526971A1 (de) | 1985-07-27 | 1987-01-29 | Bosch Gmbh Robert | Schaltungsanordnung zur drehzahlerfassung von elektrischen generatoren |

| JPS6258085A (ja) | 1985-09-06 | 1987-03-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | スライデイングベ−ン式圧縮機のベ−ン背圧付与装置 |

| JPS62167379A (ja) | 1986-01-20 | 1987-07-23 | Nissan Motor Co Ltd | ホツトメルト型接着剤 |

| US4820193A (en) * | 1988-04-04 | 1989-04-11 | Thomas & Betts Corporation | Panel mounted electrical connector including means for providing an indication of correct conductor termination |

| CN2047438U (zh) * | 1988-12-30 | 1989-11-08 | 郑克平 | 粘合标识带作极性标志的多芯电缆 |

| JPH0453396A (ja) | 1990-06-21 | 1992-02-20 | Kiwa Ishiwatari | 同時送受話用イヤーマイクロホン |

| JPH04171685A (ja) | 1990-11-02 | 1992-06-18 | Nec Off Syst Ltd | コネクタ |

| GB2250643B (en) * | 1990-11-22 | 1995-01-18 | Mk Electric Ltd | An electrical plug |

| JPH0517966U (ja) * | 1991-03-12 | 1993-03-05 | エスエムケイ株式会社 | ジヤツク板 |

| JPH0725589A (ja) | 1993-07-08 | 1995-01-27 | Hitachi Constr Mach Co Ltd | クレーンの旋回用油圧駆動装置 |

| US5417585A (en) * | 1994-07-13 | 1995-05-23 | The Whitaker Corporation | Visually keyed connector and plug assemblies |

| JPH0828749A (ja) | 1994-07-22 | 1996-02-02 | Kubota Corp | 流体機器のライニング構造 |

| US5533129A (en) * | 1994-08-24 | 1996-07-02 | Gefvert; Herbert I. | Multi-dimensional sound reproduction system |

| US5470253A (en) * | 1994-10-03 | 1995-11-28 | Caterpillar Inc. | Engine wiring system |

| JPH08138787A (ja) * | 1994-11-08 | 1996-05-31 | Smk Corp | ジャック板 |

| US5589718A (en) * | 1995-04-14 | 1996-12-31 | Monster Cable International, Ltd. | Power line conditioner |

| US6118876A (en) * | 1995-09-07 | 2000-09-12 | Rep Investment Limited Liability Company | Surround sound speaker system for improved spatial effects |

| JPH09129311A (ja) | 1995-11-06 | 1997-05-16 | Nippon Tanshi Kk | コネクタの誤挿入防止構造 |

| JPH1094086A (ja) | 1996-09-12 | 1998-04-10 | Fujitsu Ltd | 音声再生装置及び音声再生方法 |

| US5775935A (en) * | 1996-12-18 | 1998-07-07 | Computer Data Exchange, Inc. | System and method for connecting color coded cables to a device |

| US5984717A (en) * | 1997-02-20 | 1999-11-16 | Monster Cable Products, Inc. | Electrical cable including stackable couplers |

| JPH10247534A (ja) * | 1997-03-04 | 1998-09-14 | Sony Corp | 装置の端子表示構造 |

| US5984716A (en) * | 1997-06-09 | 1999-11-16 | Progressive Components International Corporation | Electrical connection system for mold components and a plastic injection molding press |

| KR19990018908U (ko) * | 1997-11-14 | 1999-06-05 | 전주범 | 스피커 케이블의 접속구조 |

| CN2318693Y (zh) * | 1997-11-22 | 1999-05-12 | 伸金股份有限公司 | 多色导线 |

| JPH11242970A (ja) | 1998-02-25 | 1999-09-07 | Energy Support Corp | コネクタ及びコネクタの接続方法 |

| US5900684A (en) * | 1998-04-14 | 1999-05-04 | Am Group, Corporation | Power supply system for failsafe supply of different DC voltages |

| JP2000040556A (ja) | 1998-07-23 | 2000-02-08 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | 機器用コネクタ |

-

2000

- 2000-03-06 JP JP2000061224A patent/JP4961069B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

2001

- 2001-03-02 KR KR1020010010815A patent/KR100730391B1/ko not_active Expired - Fee Related

- 2001-03-05 US US09/800,056 patent/US8333609B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2001-03-06 CN CN01110938A patent/CN1312602A/zh active Pending

- 2001-03-06 CN CNB031367380A patent/CN1284416C/zh not_active Expired - Fee Related

- 2001-03-06 CN CNA2007101028432A patent/CN101123331A/zh active Pending

- 2001-03-06 CN CNB031367399A patent/CN100454665C/zh not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| KR20010087276A (ko) | 2001-09-15 |

| CN1477903A (zh) | 2004-02-25 |

| CN1477731A (zh) | 2004-02-25 |

| JP2001250637A (ja) | 2001-09-14 |

| US20010041476A1 (en) | 2001-11-15 |

| KR100730391B1 (ko) | 2007-06-19 |

| CN101123331A (zh) | 2008-02-13 |

| CN1284416C (zh) | 2006-11-08 |

| CN1312602A (zh) | 2001-09-12 |

| CN100454665C (zh) | 2009-01-21 |

| US8333609B2 (en) | 2012-12-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4961069B2 (ja) | オーディオシステム及び電子機器 | |

| US7306492B2 (en) | Telecommunications jack assembly | |

| US8221157B2 (en) | Connector assemblies with integrated wiring diagrams and methods of using the same | |

| JPH0580114B2 (ja) | ||

| JPWO2005011067A1 (ja) | スピーカケーブル用プラグと該プラグを受入れるスピーカ端子、並びに、前記プラグと端子によるスピーカターミナルシステム | |

| CA2217894C (en) | Electrical connector | |

| US7194104B2 (en) | Universal audio speaker connection block | |

| EP0587367A1 (en) | Adapter for video and audio transmission | |

| JPH04341776A (ja) | 配線接続器 | |

| JP2002117948A (ja) | 光プラグ | |

| CN207490224U (zh) | 高保真音频线 | |

| JPH01503823A (ja) | 大きさの異なる導線を用いて2つのオーディオコンポーネントを電気的に接続する装置 | |

| JP4425219B2 (ja) | 線対の識別を行う方法 | |

| JP2003109706A (ja) | 多チャンネルスピーカ用ターミナルとスピーカケーブル用プラグ | |

| CN219591677U (zh) | 密封音箱 | |

| CN207320425U (zh) | 改进的电连接器 | |

| JP3215685B2 (ja) | プラグ・ジャック式光電共用伝送装置及び光ファイバープラグ | |

| JP2004171976A (ja) | 多チャンネルスピーカ用のターミナルとプラグ | |

| KR0126613B1 (ko) | A/v일체형 잭과 플러그구조 | |

| JP3443412B2 (ja) | 光電共用伝送装置、保持体および機器 | |

| CN2572576Y (zh) | 电脑排线连接器 | |

| US20070105451A1 (en) | Home theatre connection system | |

| JPH08236217A (ja) | モジュラプラグ | |

| CN2082904U (zh) | 二用二芯插口 | |

| JPH0119820Y2 (ja) |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070221 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20090825 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20091001 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20091112 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100105 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20100729 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101027 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20101108 |

|

| A912 | Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912 Effective date: 20110401 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111024 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120326 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150330 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |