WO2014208412A1 - 光学部品 - Google Patents

光学部品 Download PDFInfo

- Publication number

- WO2014208412A1 WO2014208412A1 PCT/JP2014/066122 JP2014066122W WO2014208412A1 WO 2014208412 A1 WO2014208412 A1 WO 2014208412A1 JP 2014066122 W JP2014066122 W JP 2014066122W WO 2014208412 A1 WO2014208412 A1 WO 2014208412A1

- Authority

- WO

- WIPO (PCT)

- Prior art keywords

- refractive index

- layer

- multilayer film

- film

- back surface

- Prior art date

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B1/00—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements

- G02B1/10—Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements

- G02B1/11—Anti-reflection coatings

- G02B1/113—Anti-reflection coatings using inorganic layer materials only

- G02B1/115—Multilayers

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B5/00—Optical elements other than lenses

- G02B5/20—Filters

- G02B5/28—Interference filters

- G02B5/283—Interference filters designed for the ultraviolet

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES

- G02C7/00—Optical parts

- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES

- G02C2202/00—Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00

- G02C2202/16—Laminated or compound lenses

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Ophthalmology & Optometry (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Inorganic Chemistry (AREA)

- Surface Treatment Of Optical Elements (AREA)

- Eyeglasses (AREA)

- Laminated Bodies (AREA)

Abstract

本発明は、眼病予防にも効果的で、かつ、視認性が良好な光学部品を提供することを目的とし、プラスチックレンズの両面に多層膜を備えた光学部品であって、裏面に配設された多層膜は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域における平均反射率が15%以下であり、裏面に配設された多層膜は、高屈折率層と低屈折率層との3層以上の重ね合わせからなり、裏面に配設された多層膜中の少なくとも1つの高屈折率層は、その光学的膜厚が0.400~0.700λである厚膜であることにより、上記課題を解決する。

Description

本発明は、眼鏡レンズ等の光学部品に関する。

近年、眼鏡レンズでは、軽量で耐衝撃性に優れ、かつ染色しやすいとの利点からプラスチックレンズが多用されている。眼鏡レンズに使用されるプラスチックレンズには、表面反射を防止する目的で、通常、その両面に反射防止膜が施されている。通常用いられる眼鏡レンズ用反射防止膜は、一般的に380nm~780nmの可視領域全域にわたって、低い反射特性(広帯域低反射特性)を有する。

眼鏡レンズ等の光学部品においては、従来、プラスチックの基材と、その基材上に配置される反射防止膜とを備えた光学部品が知られている。

眼鏡レンズ等の光学部品においては、従来、プラスチックの基材と、その基材上に配置される反射防止膜とを備えた光学部品が知られている。

一方、280nm~380nmの紫外線も眼球に対する暴露が網膜などの損傷の原因になることが知られている。屋外での長時間の紫外線暴露が角膜炎や白内障等の原因となるので、紫外領域の光をカットすることが望ましいとされている。

紫外線をカットする手段としては、サングラスなどの染色レンズが知られているが、眼鏡レンズにおいては、レンズ本体に紫外線吸収剤を含有させているものや、紫外線カットコーティングが施されているものもある。

このようなサングラスや、従来の眼鏡レンズにおいては、眼鏡レンズの表面(前面;眼球と逆側の面)から入射してくる紫外線を低減若しくは遮蔽することはできる。しかし、これらの方法では、眼鏡レンズの裏面(後面;眼球側の面)で反射される紫外線への制御が考慮されておらず、眼鏡レンズ装用者の後方、斜め横から入射し、レンズの裏面で反射されて眼球に到達する紫外光がそのまま眼球に入射されてしまい、眼球を損傷してしまう可能性がある。

紫外線をカットする手段としては、サングラスなどの染色レンズが知られているが、眼鏡レンズにおいては、レンズ本体に紫外線吸収剤を含有させているものや、紫外線カットコーティングが施されているものもある。

このようなサングラスや、従来の眼鏡レンズにおいては、眼鏡レンズの表面(前面;眼球と逆側の面)から入射してくる紫外線を低減若しくは遮蔽することはできる。しかし、これらの方法では、眼鏡レンズの裏面(後面;眼球側の面)で反射される紫外線への制御が考慮されておらず、眼鏡レンズ装用者の後方、斜め横から入射し、レンズの裏面で反射されて眼球に到達する紫外光がそのまま眼球に入射されてしまい、眼球を損傷してしまう可能性がある。

このため、眼鏡レンズの裏面に、紫外線の反射を抑制する反射防止膜が形成された眼鏡用レンズが提案されている(特許文献1及び2参照)。

特許文献1には、眼鏡レンズの裏面に、280~315nm及び420~680nmの波長領域のすべての光線に対する表面反射率がレンズ基材自身の表面反射率より小さい無機膜を形成した眼鏡用レンズが開示されている。

特許文献1に開示の眼鏡用レンズは、視線方向後方よりの紫外線、特に遠紫外線がレンズの裏面で反射することが確実に防止され、これにより、眼内に侵入する紫外線の光量が低減されるとしている。

特許文献1には、眼鏡レンズの裏面に、280~315nm及び420~680nmの波長領域のすべての光線に対する表面反射率がレンズ基材自身の表面反射率より小さい無機膜を形成した眼鏡用レンズが開示されている。

特許文献1に開示の眼鏡用レンズは、視線方向後方よりの紫外線、特に遠紫外線がレンズの裏面で反射することが確実に防止され、これにより、眼内に侵入する紫外線の光量が低減されるとしている。

また、特許文献2には、眼鏡レンズの裏面に、屈折率1.6以上の少なくとも1つの高屈折率層と屈折率1.5以下の少なくとも1つの低屈折率層との積層体からなる多層反射防止膜が形成された眼鏡レンズであって、可視域の平均反射率Rmが1.15%以下、視感反射率Rvが1%以下、入射角30°及び45°である時の280nm~380nmの波長領域における重み付け平均反射率Ruv(ISO 13666:1998 Standard)が5%以下であり、多層膜は、3層以上7層以下であり、20nm以下のITOを含有し、多層膜の外層がシリカベース膜である眼鏡レンズを開示している。

特許文献2に開示の眼鏡用レンズでは、レンズの裏面に、可視域及び紫外域において良好な反射防止性能を持つ紫外線及び反射防止膜が形成されるとしている。

特許文献2に開示の眼鏡用レンズでは、レンズの裏面に、可視域及び紫外域において良好な反射防止性能を持つ紫外線及び反射防止膜が形成されるとしている。

ところで、特許文献1及び2に開示の眼鏡レンズでは、高屈折率層と低屈折率層との重ね合わせからなる多層膜によって一定程度の紫外線の反射防止性能を得ることはできるものの、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能の劣化を抑えて、可視域及び紫外域の両方において良好な反射防止性能を少ない層数で得ることが容易ではないという問題があった。

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、眼病予防にも効果的で、かつ、視認性が良好な光学部品を提供することを目的とする。

即ち、本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消し、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能を劣化を抑え、可視域において光学性能の低下のない、紫外域において反射防止性能に優れた光学部品を提供するにある。

即ち、本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消し、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能を劣化を抑え、可視域において光学性能の低下のない、紫外域において反射防止性能に優れた光学部品を提供するにある。

上記目的を達成するために、本発明の光学部品は、プラスチックレンズの少なくとも裏面に多層膜を備えた光学部品であって、前記プラスチックレンズの裏面に配設された前記多層膜は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域における平均反射率が15%以下であり、前記裏面に配設された前記多層膜は、高屈折率物質からなる高屈折率層と低屈折率物質からなる低屈折率層との3層以上の重ね合わせからなり、前記裏面に配設された前記多層膜中の少なくとも1つの高屈折率層は、その光学的膜厚が0.400~0.700λである厚膜であることを特徴とする。

ここで、前記裏面に配設された前記多層膜の全体の膜厚に対する前記高屈折率層が占める割合が45%より大きいことが好ましい。

また、前記裏面に配設された前記多層膜は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域における前記平均反射率が10%以下であることが好ましい。

また、前記裏面に配設された前記多層膜の反射光の視感反射率が1.5%以下、かつ、その色相角が120~220度であることが好ましい。

また、前記裏面に配設された前記多層膜は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域における前記平均反射率が10%以下であることが好ましい。

また、前記裏面に配設された前記多層膜の反射光の視感反射率が1.5%以下、かつ、その色相角が120~220度であることが好ましい。

また、前記厚膜である1つの高屈折率層は、前記裏面に配設された前記多層膜中の前記高屈折率層の中で、前記プラスチックレンズの基材から最も遠い層であることが好ましい。

また、前記裏面に配設された前記多層膜を構成する前記高屈折率層と低屈折率層との間に、導電体膜、金属膜又は可視光の吸収膜を備えたことが好ましい。

また、前記プラスチックレンズが、紫外線を吸収する機能を有することが好ましい。

また、前記裏面に配設された前記多層膜を構成する前記高屈折率層と低屈折率層との間に、導電体膜、金属膜又は可視光の吸収膜を備えたことが好ましい。

また、前記プラスチックレンズが、紫外線を吸収する機能を有することが好ましい。

また、前記プラスチックレンズの基材は、着色されていても良い。また、着色された前記プラスチックレンズの基材の透過率は、5~85%であることが好ましい。

また、前記280nm~380nmの前記波長領域において、波長に対する前記裏面に配設された前記多層膜の反射率を表す分光特性曲線は、1つの極値を持つ曲線、又は極値を持たない単調な曲線であり、前記分光特性曲線が前記1つの極値を持つ曲線である場合には、前記1つの極値は、20%以下の反射率であることが好ましい。

前記多層膜は、前記プラスチックレンズの裏面に加え、さらに、前記プラスチックレンズの表面に配設されても良い。

また、前記280nm~380nmの前記波長領域において、波長に対する前記裏面に配設された前記多層膜の反射率を表す分光特性曲線は、1つの極値を持つ曲線、又は極値を持たない単調な曲線であり、前記分光特性曲線が前記1つの極値を持つ曲線である場合には、前記1つの極値は、20%以下の反射率であることが好ましい。

前記多層膜は、前記プラスチックレンズの裏面に加え、さらに、前記プラスチックレンズの表面に配設されても良い。

本発明によれば、以上のように構成されている光学多層膜によって従来の眼鏡レンズと可視域の特性において変わらず良好な視認性を維持したまま充分な紫外線カット効果を得ることができる。

また、本発明によれば、以上のように構成されているので、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能の劣化を抑え、可視域において光学性能の低下のない、紫外域において反射防止性能に優れた光学部品を提供することができる。

さらに、本発明によれば、眼球内に入射される紫外線が低減され、眩しさを低減し、見え易く、疲労、眼病予防にも効果的な光学特性を有した光学部品を提供することが可能となる。

また、本発明によれば、以上のように構成されているので、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能の劣化を抑え、可視域において光学性能の低下のない、紫外域において反射防止性能に優れた光学部品を提供することができる。

さらに、本発明によれば、眼球内に入射される紫外線が低減され、眩しさを低減し、見え易く、疲労、眼病予防にも効果的な光学特性を有した光学部品を提供することが可能となる。

以下、本発明に係る光学部品を添付の図面に示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。

なお、以下に示す好適実施形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明するものであり、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。

なお、以下に示す好適実施形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明するものであり、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。

(1)第1実施形態

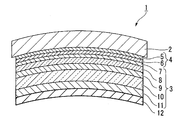

図1は、本発明の第1実施形態に係る光学部品の一例を模式的に示す側断面図である。

同図に示す光学部品1は、眼鏡レンズ用の光学部品であり、プラスチック基材2と、プラスチック基材2の裏面に配設された無機多層膜3とを備えて構成されている。

本実施形態の光学部品1では、プラスチック基材2の裏面と無機多層膜3との間には機能性薄膜4が配設されており、この機能性薄膜4は、プライマ層5とハードコート層6とからなっている。また、本実施形態では、さらに、無機多層膜3の上には撥水撥油膜12が設けられている。この撥水撥油膜12については後述する。

なお、本実施形態においては、プラスチック基材2の表面にも、無機多層膜3及び機能性薄膜4に相当する任意の膜が形成されているが、かかる膜の図示及び説明を省略する。

図1は、本発明の第1実施形態に係る光学部品の一例を模式的に示す側断面図である。

同図に示す光学部品1は、眼鏡レンズ用の光学部品であり、プラスチック基材2と、プラスチック基材2の裏面に配設された無機多層膜3とを備えて構成されている。

本実施形態の光学部品1では、プラスチック基材2の裏面と無機多層膜3との間には機能性薄膜4が配設されており、この機能性薄膜4は、プライマ層5とハードコート層6とからなっている。また、本実施形態では、さらに、無機多層膜3の上には撥水撥油膜12が設けられている。この撥水撥油膜12については後述する。

なお、本実施形態においては、プラスチック基材2の表面にも、無機多層膜3及び機能性薄膜4に相当する任意の膜が形成されているが、かかる膜の図示及び説明を省略する。

プラスチック基材2は、例えば透明なプラスチックであるアクリル系樹脂、チオウレタン系樹脂、メタクリル系樹脂、アリル系樹脂、エピスルフィド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、エピスルフィド樹脂、ポリエ-テルサルホン樹脂ポリ4-メチルペンテン-1樹脂、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート樹脂(CR-39)、ポリ塩化ビニル樹脂、ハロゲン含有共重合体、及びイオウ含有共重合体等によって形成されたものである。また、本実施形態では、プラスチック基材2の屈折率(nd)としては、例えば1.50、1.60、1.67、及び1.74のうちから選択されたものが用いられる。なお、プラスチック基材2の屈折率を1.6以上にする場合、プラスチック基材2としては、アリルカーボネート系樹脂、アクリレート系樹脂、メタクリレート系樹脂、及びチオウレタン系樹脂等を使用することが好ましい。

また、プラスチック基材2は、紫外線を吸収する機能を有することが好ましい。即ち、プラスチック基材2を構成する樹脂中に、紫外線吸収剤が含まれていることが好ましい。または、プラスチック基材2の面に配設される機能性薄膜4中に、紫外線吸収剤が含まれていてもよい。かかる場合には、機能性薄膜4中の紫外線吸収剤成分がプラスチック基材2に含浸する。

更に、プラスチック基材2は透光性を有していれば透明でなくてもよく、着色されていてもよい。着色されたプラスチック基材2の透過率は、5~85%であることが好ましい。

また、プラスチック基材2は、紫外線を吸収する機能を有することが好ましい。即ち、プラスチック基材2を構成する樹脂中に、紫外線吸収剤が含まれていることが好ましい。または、プラスチック基材2の面に配設される機能性薄膜4中に、紫外線吸収剤が含まれていてもよい。かかる場合には、機能性薄膜4中の紫外線吸収剤成分がプラスチック基材2に含浸する。

更に、プラスチック基材2は透光性を有していれば透明でなくてもよく、着色されていてもよい。着色されたプラスチック基材2の透過率は、5~85%であることが好ましい。

機能性薄膜4は、上述したようにプラスチック基材2と無機多層膜3との間に配置されたもので、プラスチック基材2に接して配設されたプライマ層5と、このプライマ層5に接し、かつ無機多層膜3に接して配設されたハードコート層6とからなっている。

プライマ層5は、プラスチック基材2とハードコート層6との密着性を良好にするためのもので、密着層として機能するようになっている。また、光学部品1に対する衝撃を吸収するためのものでもあり、衝撃吸収層としても機能するようになっている。

プライマ層5は、プラスチック基材2とハードコート層6との密着性を良好にするためのもので、密着層として機能するようになっている。また、光学部品1に対する衝撃を吸収するためのものでもあり、衝撃吸収層としても機能するようになっている。

このプライマ層5は、ポリウレタン系樹脂を主成分とするもので、本実施形態では、ポリウレタン系樹脂に、例えば無機材料の微粒子を含有させたものである。なお、プライマ層5は、アクリル系樹脂、メタクリル系樹脂、及び有機珪素系樹脂の少なくとも一種を含んでいてもよい。プライマ層5の厚み(実際の厚み)については、0.5μm以上1.0μm以下程度とするのが好ましい。

このようなプライマ層5は、プライマ層5の形成材料液にプラスチック基材2を浸漬し、その後引き上げて乾燥することにより、プラスチック基材2上に所定の厚さで形成することができる。プライマ層5の形成材料液としては、例えば水又はアルコール系の溶媒に、上述したプライマ層5となる樹脂と無機酸化物微粒子ゾルとを分散又は溶解し、混合した液を用いることができる。

このようなプライマ層5は、プライマ層5の形成材料液にプラスチック基材2を浸漬し、その後引き上げて乾燥することにより、プラスチック基材2上に所定の厚さで形成することができる。プライマ層5の形成材料液としては、例えば水又はアルコール系の溶媒に、上述したプライマ層5となる樹脂と無機酸化物微粒子ゾルとを分散又は溶解し、混合した液を用いることができる。

ハードコート層6は、プラスチック基材2を保護し、プラスチック基材2の損傷を抑制する機能を有するもので、耐擦傷性膜として機能するようになっている。

ハードコート層6は、例えばオルガノシロキサン系ハードコート層からなっている。オルガノシロキサン系ハードコート層は、オルガノシロキサン系樹脂に無機酸化物の微粒子を分散させたものである。無機酸化物としては、例えばルチル型の酸化チタンや、ケイ素、錫、ジルコニウム、及びアンチモンの酸化物が好適に用いられる。また、ハードコート層6として、例えば特公平4-55615号公報に開示されているような、コロイド状シリカ含有の有機ケイ素系樹脂であってもよい。ハードコート層6の厚み(実際の厚み)については、2μm以上4μm以下程度とするのが好ましい。

ハードコート層6は、例えばオルガノシロキサン系ハードコート層からなっている。オルガノシロキサン系ハードコート層は、オルガノシロキサン系樹脂に無機酸化物の微粒子を分散させたものである。無機酸化物としては、例えばルチル型の酸化チタンや、ケイ素、錫、ジルコニウム、及びアンチモンの酸化物が好適に用いられる。また、ハードコート層6として、例えば特公平4-55615号公報に開示されているような、コロイド状シリカ含有の有機ケイ素系樹脂であってもよい。ハードコート層6の厚み(実際の厚み)については、2μm以上4μm以下程度とするのが好ましい。

ハードコート層6は、ハードコート層6の形成材料液に、プライマ層5を形成したプラスチック基材2を浸漬し、その後引き上げて乾燥することにより、プラスチック基材2上のプライマ層5上に所定の厚さで形成することができる。ハードコート層6の形成材料液としては、例えば水又はアルコール系の溶媒に、上述したハードコート層6となる樹脂と無機酸化物微粒子ゾルとを分散又は溶解し、混合した液を用いることができる。

これらプライマ層5及びハードコート層6を含む機能性薄膜4については、その屈折率と、プラスチック基材2の屈折率とがほぼ同じであれば、機能性薄膜4とプラスチック基材2との界面での反射で生じる干渉縞の発生及び透過率の低下を抑制することができる。したがって、プラスチック基材2の屈折率に応じて、機能性薄膜4の屈折率を調整するのが望ましい。機能性薄膜4(プライマ層5、ハードコート層6)の屈折率の調整については、機能性薄膜4の主成分となる樹脂の種類(物性)を選択すること、あるいは、その主成分となる樹脂に添加する微粒子の種類(物性)を選択すること等によって行うことができる。

なお、本実施形態においては、機能性薄膜4がプライマ層5及びハードコート層6を含んで形成されているが、例えばプライマ層5とハードコート層6とのうち、いずれか一方、あるいは両方が省略されていてもよい。また、機能性薄膜4の構成膜として、例えばITO(Indium Tin Oxide)などからなる導電体膜やNi,Cr等の金属膜や可視光の吸収層を、上述のプライマ層5及びハードコート層6に加えて配設してもよい。

また、本実施形態においては、無機多層膜3を構成する高屈折率無機材料と低屈折率無機材料との間に、厚さ20nm以下のITO等の導電体膜、Ni,Cr等の金属膜又は可視光の吸収膜等を配設してもよい。導電体膜、金属膜又は可視光の厚さは、10nm以下であってもよい。

また、導電体膜、金属膜又は可視光の吸収膜は、本発明の多層膜に用いられる高屈折率無機材料である酸化物に比べて、電気伝導性があり、又、可視光の吸収が大きく着色が起こるので、本発明の多層膜に用いられる高屈折率無機材料に用いることができず、この高屈折率無機材料とは明確に区別され、本発明の多層膜に用いられる高屈折率無機材料には、含まれない。

また、本実施形態においては、無機多層膜3を構成する高屈折率無機材料と低屈折率無機材料との間に、厚さ20nm以下のITO等の導電体膜、Ni,Cr等の金属膜又は可視光の吸収膜等を配設してもよい。導電体膜、金属膜又は可視光の厚さは、10nm以下であってもよい。

また、導電体膜、金属膜又は可視光の吸収膜は、本発明の多層膜に用いられる高屈折率無機材料である酸化物に比べて、電気伝導性があり、又、可視光の吸収が大きく着色が起こるので、本発明の多層膜に用いられる高屈折率無機材料に用いることができず、この高屈折率無機材料とは明確に区別され、本発明の多層膜に用いられる高屈折率無機材料には、含まれない。

無機多層膜3は、上述のプラスチック基材2に、高屈折率無機材料(高屈折率物質)と低屈折率無機材料(低屈折率物質)とが交互に複数積層されてなる多層構造、具体的には、高屈折率物質からなる高屈折率層と低屈折率物質からなる低屈折率層とを3層以上の重ね合わせた多層構造であり、入射した光の反射を防止する反射防止膜としての機能を有するものである。

本発明においては、無機多層膜3は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域(紫外域)における平均反射率が15%以下であるように設計されている。

この紫外域における平均反射率は、例えば、10%以下であることが好ましく、入射角が0度の時の紫外域における平均反射率が4%以上、入射角が45度の時の紫外域における平均反射率が2.5%以上が特に好ましい。

本発明においては、無機多層膜3は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域(紫外域)における平均反射率が15%以下であるように設計されている。

この紫外域における平均反射率は、例えば、10%以下であることが好ましく、入射角が0度の時の紫外域における平均反射率が4%以上、入射角が45度の時の紫外域における平均反射率が2.5%以上が特に好ましい。

この紫外域における平均反射率を15%以下に限定する理由は、平均反射率を15%以下に設定した場合には、紫外域の光を充分カットすることができ、眼鏡レンズとして使用した場合、良好な視認性を維持したまま、充分な防眩効果等のフィルター機能が得られ、かつ眼球内に入射される紫外線を低減させることができる。

これに対し、紫外域における平均反射率を15%超に設定した場合には、かかる眼鏡レンズの装用者は、自身の後方や、斜め横から入射し、レンズの裏面で反射されて眼球に到達する紫外光がそのまま眼球に入射されて、眼球を損傷してしまい、無機多層膜3は、充分な防眩効果等のフィルター機能が得られず、疲労予防効果及び眼病予防効果が期待できないからである。

なお、この紫外域における平均反射率は、低いほどよいが、特制限的ではなく、380~780nmの波長領域(可視域)における反射率(可視域の光のカット能力)との兼ね合いから、即ち、透過光量の低下や、視認性の悪化を招くことが無いように、適宜設定すれば良い。例えば、入射角が0度の時の紫外域における平均反射率が4%以上、入射角が45度の時の紫外域における平均反射率が2.5%以上が特に好ましい。紫外域における平均反射率がかかる範囲にあれば、可視域における反射特性が一般的に用いられている眼鏡レンズの反射特性から逸脱することなく紫外線の反射を十分に低くすることが容易である。

また、本実施形態においては、多層膜として無機多層膜を用いているが、本発明の効果を損なわない限り、有機多層膜を用いてもよい。

これに対し、紫外域における平均反射率を15%超に設定した場合には、かかる眼鏡レンズの装用者は、自身の後方や、斜め横から入射し、レンズの裏面で反射されて眼球に到達する紫外光がそのまま眼球に入射されて、眼球を損傷してしまい、無機多層膜3は、充分な防眩効果等のフィルター機能が得られず、疲労予防効果及び眼病予防効果が期待できないからである。

なお、この紫外域における平均反射率は、低いほどよいが、特制限的ではなく、380~780nmの波長領域(可視域)における反射率(可視域の光のカット能力)との兼ね合いから、即ち、透過光量の低下や、視認性の悪化を招くことが無いように、適宜設定すれば良い。例えば、入射角が0度の時の紫外域における平均反射率が4%以上、入射角が45度の時の紫外域における平均反射率が2.5%以上が特に好ましい。紫外域における平均反射率がかかる範囲にあれば、可視域における反射特性が一般的に用いられている眼鏡レンズの反射特性から逸脱することなく紫外線の反射を十分に低くすることが容易である。

また、本実施形態においては、多層膜として無機多層膜を用いているが、本発明の効果を損なわない限り、有機多層膜を用いてもよい。

更に、本実施形態において、プラスチック基材2の裏面(後面)に加え、表面(前面)に図示略の無機多層膜が配設されていることが好ましい。

プラスチック基材2の表面に配設された無機多層膜の280~380nmの波長範囲における平均反射率は、プラスチック基材2の裏面に配設された無機多層膜3の280~380nmの波長範囲における平均反射率よりも大きくいことが好ましい。例えば、プラスチック基材2の裏面に配設された無機多層膜3は、280~380nmの波長範囲における平均反射率が15%以下であり、プラスチック基材2の表面に配設される無機多層膜は、280~380nmの波長範囲における平均反射率が15%超、より好ましくは20%以上となるように設計されることが好ましい。かかる反射率の条件を満たす無機多層膜が配設されることにより、紫外線の低減に一層の効果を有する眼鏡レンズを得ることができる。

プラスチック基材2の表面に配設された無機多層膜の280~380nmの波長範囲における平均反射率は、プラスチック基材2の裏面に配設された無機多層膜3の280~380nmの波長範囲における平均反射率よりも大きくいことが好ましい。例えば、プラスチック基材2の裏面に配設された無機多層膜3は、280~380nmの波長範囲における平均反射率が15%以下であり、プラスチック基材2の表面に配設される無機多層膜は、280~380nmの波長範囲における平均反射率が15%超、より好ましくは20%以上となるように設計されることが好ましい。かかる反射率の条件を満たす無機多層膜が配設されることにより、紫外線の低減に一層の効果を有する眼鏡レンズを得ることができる。

図示例の無機多層膜3は、上述のように、プラスチック基材2に高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に5層積層されてなる5層構造であり、プラスチック基材2側に設けられた低屈折率無機材料よりなる第1層(低屈折率層)7と、第1層7上に設けられた高屈折率無機材料よりなる第2層(高屈折率層)8と、第2層8上に設けられた低屈折率無機材料よりなる第3層(低屈折率層)9と、第3層9上に設けられた高屈折率無機材料よりなる第4層(高屈折率層)10と、第4層10上に設けられた低屈折率無機材料よりなる第5層(低屈折率層)11と、からなる。

なお、本発明においては、多層膜3は、プラスチック基材2に高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に3層以上積層されていれば、特制限的ではなく、何層積層したものであっても良いが、上記多層膜を眼鏡レンズに用いる場合、例えば、10層以下であるのが好ましく、5~8層であるのがより好ましい。

無機多層膜3において、3層以上積層するのは、3層以上でないと、高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とを交互に積層することができないからであり、10層以下であれば十分な生産性を維持しつつ目的の反射特性を得られるからである。

なお、本発明においては、多層膜3は、プラスチック基材2に高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に3層以上積層されていれば、特制限的ではなく、何層積層したものであっても良いが、上記多層膜を眼鏡レンズに用いる場合、例えば、10層以下であるのが好ましく、5~8層であるのがより好ましい。

無機多層膜3において、3層以上積層するのは、3層以上でないと、高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とを交互に積層することができないからであり、10層以下であれば十分な生産性を維持しつつ目的の反射特性を得られるからである。

第1層7は、ハードコート層6に接して設けられるもので、屈折率が1.47の二酸化珪素(SiO2)からなる低屈折率層である。なお、第1層7を構成する低屈折率無機材料としては、SiO2以外にも、例えば屈折率が1.36のMgF2を用いることができる。

本発明における低屈折率層は、例えば、屈折率が1.50以下の低屈折率無機材料からなる層であるということもできる。

本発明における低屈折率層は、例えば、屈折率が1.50以下の低屈折率無機材料からなる層であるということもできる。

第2層8は、第1層7に接して設けられるもので、屈折率が2.0の二酸化ジルコニウム(ZrO2)からなる高屈折率層である。なお、第2層8を構成する高屈折率無機材料としては、ZrO2以外にも、例えば二酸化チタン(TiO2)や二酸化タンタル(Ta2O5)を用いることもできる。さらには、ジルコニウム、チタン、タンタルの複数種からなる合金の酸化物によって形成することもできる。また、これら以外にも、例えば酸化アルミニウム(Al2O3)、二酸化イットリウム(Y2O3)、二酸化ハフニウム(HfO2)、Nb2O5(二酸化ニオブ)を用いることもできる。

本発明における高屈折率層は、例えば、屈折率が1.60以上の高屈折率無機材料からなる層であるということもできる。

本発明における高屈折率層は、例えば、屈折率が1.60以上の高屈折率無機材料からなる層であるということもできる。

第3層9は、第2層8に接して設けられたもので、第1層7と同様に、屈折率が1.47の二酸化珪素(SiO2)からなる低屈折率層である。なお、この第3層9についても、第1層7と同様に、SiO2以外の低屈折率無機材料によって形成することもできる。

第4層10は、第3層9に接して設けられたもので、第2層8と同様に、二酸化ジルコニウム(ZrO2)からなる高屈折率層である。なお、この第4層10についても、第2層8と同様に、ZrO2以外の高屈折率無機材料によって形成することもできる。

第5層11は、第4層10に接して設けられたもので、第2層8と同様に、屈折率が1.47の二酸化珪素(SiO2)からなる低屈折率層である。なお、この第5層11についても、第1層7と同様に、SiO2以外の低屈折率無機材料によって形成することもできる。

第4層10は、第3層9に接して設けられたもので、第2層8と同様に、二酸化ジルコニウム(ZrO2)からなる高屈折率層である。なお、この第4層10についても、第2層8と同様に、ZrO2以外の高屈折率無機材料によって形成することもできる。

第5層11は、第4層10に接して設けられたもので、第2層8と同様に、屈折率が1.47の二酸化珪素(SiO2)からなる低屈折率層である。なお、この第5層11についても、第1層7と同様に、SiO2以外の低屈折率無機材料によって形成することもできる。

本実施形態の無機多層膜3においては、第4層(高屈折率層)10は、その光学的膜厚が0.400λ~0.700λである厚膜である必要がある。即ち、図示例の無機多層膜3では、第1層7~第3層9及び第5層11は、第4層(高屈折率層)10より薄い膜である。

従来、高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に積層した多層膜を反射防止膜として用いる場合には、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能の問題から、高屈折率層の厚みを比較的薄く、例えば、0.25λ程度に抑える傾向にあったが、本発明者らは、高屈折率層の厚みを比較的厚くしても、所定の厚みとすることにより、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能を悪化させずに、可視域では、従来の反射防止膜と略等しい特性をそのまま維持し、紫外域の反射率だけを下げることができることを知見している。

従来、高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に積層した多層膜を反射防止膜として用いる場合には、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能の問題から、高屈折率層の厚みを比較的薄く、例えば、0.25λ程度に抑える傾向にあったが、本発明者らは、高屈折率層の厚みを比較的厚くしても、所定の厚みとすることにより、耐熱性、耐クラック性及び耐久性等の性能を悪化させずに、可視域では、従来の反射防止膜と略等しい特性をそのまま維持し、紫外域の反射率だけを下げることができることを知見している。

そこで、本発明では、多層膜中の少なくとも1層の高屈折率層の厚み(膜厚)、例えば、図示例の無機多層膜3では高屈折率層である第4層10の厚み(膜厚)を、光学的膜厚として、0.400λ~0.700λに限定している。

その理由は、多層膜中の全ての高屈折率層の厚みが0.400λ未満であると、可視域の特性を従来の反射防止膜そのままに維持し、紫外域の反射率だけを平均反射率として15%以下に下げるのが難しいからであり、多層膜中の1つの高屈折率層の厚みが0.700λ超であると、紫外域の反射率だけを平均反射率として15%以下に下げようとすると、可視域の特性を従来の反射防止膜そのままに維持するのが難しくなるからであり、かつ耐久性が低くなる可能性があるからである。

その理由は、多層膜中の全ての高屈折率層の厚みが0.400λ未満であると、可視域の特性を従来の反射防止膜そのままに維持し、紫外域の反射率だけを平均反射率として15%以下に下げるのが難しいからであり、多層膜中の1つの高屈折率層の厚みが0.700λ超であると、紫外域の反射率だけを平均反射率として15%以下に下げようとすると、可視域の特性を従来の反射防止膜そのままに維持するのが難しくなるからであり、かつ耐久性が低くなる可能性があるからである。

本発明においては、多層膜の全体の厚み(膜厚)に対して多層膜中の高屈折率層が占める割合、即ち、多層膜全体の厚みに対する多層膜中の全ての高屈折率層の厚み(膜厚)の合計の割合、図示例では、無機多層膜3全体の厚み(膜厚)に対する無機多層膜3中の高屈折率層(第2層8及び第4層10)が占める割合が、45%より大きいことが好ましい。多層膜中の無機多層膜の厚みが占める割合が45%以上であれば、可視域の反射特性を損なうことなく、紫外域の反射率を十分に低く抑えることが容易である。多層膜中の無機多層膜の厚みが占める割合が、かかる範囲にあれば、可視域の反射特性を損なうことなく紫外域の反射率を抑える設計が容易となる。

図示例の無機多層膜3においては、高屈折率層の厚膜である第4層10は、無機多層膜3中の高屈折率層である第2層8及び第4層10の中のプラスチック基材2から最も遠い側の層であるが、本発明はこれに限定されず、プラスチック基材2に近い側の第2層8を、上記膜厚限定(0.400λ~0.700λ)を満たす厚膜としても良い。即ち、本発明においては、多層膜中において、厚い高屈折率層(厚膜)の占める位置は、特に制限的ではなく、どの位置にあっても良いが、多層膜中の高屈折率層の中で、プラスチックレンズの基材から最も遠い層であるのが好ましい。

また、図示例の無機多層膜3においては、厚い高屈折率層は、第4層10の1層であるが、本発明は特に制限的ではなく、厚い高屈折率層は、2層以上あっても良い。

また、図示例の無機多層膜3においては、厚い高屈折率層は、第4層10の1層であるが、本発明は特に制限的ではなく、厚い高屈折率層は、2層以上あっても良い。

上記構成の無機多層膜3の反射光の視感反射率は、例えば、1.5%以下、かつ、その色相角は、例えば、120~220度であることが好ましく、さらに140~220度であることがより好ましい。

ここで、多層膜の反射光の視感反射率が1.5%以下であるのが好ましいのは、1.5%超では、該無機多層膜を眼鏡レンズに用いた場合、装用者が強い反射光を感じ、装用感が損なわれてしまうからである。

また、多層膜の反射光の色相角が140~220度であるのが好ましいのは、これまで一般的に用いられてきた眼鏡レンズにおける反射光の色相角の範囲であり、上記構成の無機多層膜による反射光が、かかる範囲の視感反射率と色相角であれば、装用感や外観を損なうことなく十分な紫外線カット効果を得られる。

ここで、多層膜の反射光の視感反射率が1.5%以下であるのが好ましいのは、1.5%超では、該無機多層膜を眼鏡レンズに用いた場合、装用者が強い反射光を感じ、装用感が損なわれてしまうからである。

また、多層膜の反射光の色相角が140~220度であるのが好ましいのは、これまで一般的に用いられてきた眼鏡レンズにおける反射光の色相角の範囲であり、上記構成の無機多層膜による反射光が、かかる範囲の視感反射率と色相角であれば、装用感や外観を損なうことなく十分な紫外線カット効果を得られる。

また、上記構成の無機多層膜3は、例えば、図10(後述する実施例6のレンズの裏面の無機多層膜)に示すように、光波長と無機多層膜3の反射率との関係を示す分光特性曲線が、280~380nmの波長領域において、極値を持たない単調な曲線であるか、又は1つの極大値を持つ曲線である特性を示すことが好ましい。この極値としては、極小値、極大値が挙げられるが、極大値が好ましい。

ここで、多層膜の分光特性曲線が1つの極大値を持つ曲線である場合には、1つの極大値は、20%以下の反射率であることが好ましい。その理由は、極大値が、20%以上であると、十分な紫外線カットの効果が期待できないからである。

但し、該波長領域における平均反射率が15%を超えない限り、その波長領域における最大値は限定されない。

ここで、多層膜の分光特性曲線が1つの極大値を持つ曲線である場合には、1つの極大値は、20%以下の反射率であることが好ましい。その理由は、極大値が、20%以上であると、十分な紫外線カットの効果が期待できないからである。

但し、該波長領域における平均反射率が15%を超えない限り、その波長領域における最大値は限定されない。

また、本実施形態では、上述のように、無機多層膜3の上、すなわちプラスチック基材2から最も遠い無機多層膜3の最外層(低屈折率層である第5層11)の上に、フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物を含む撥水撥油膜12が設けられている。

この撥水撥油膜12は、フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物を主成分とするもので、撥液性(撥水性、撥油性)を有するものである。すなわち、この撥水撥油膜12は、光学部品1の表面エネルギーを低下させ、水やけ防止、汚れ防止の機能を発揮するとともに、光学部品表面のすべり性能を向上させ、その結果として、耐擦傷性を向上させることができる。

フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物としては、下記一般式(1):

この撥水撥油膜12は、フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物を主成分とするもので、撥液性(撥水性、撥油性)を有するものである。すなわち、この撥水撥油膜12は、光学部品1の表面エネルギーを低下させ、水やけ防止、汚れ防止の機能を発揮するとともに、光学部品表面のすべり性能を向上させ、その結果として、耐擦傷性を向上させることができる。

フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物としては、下記一般式(1):

(式(1)中、Rfは炭素数1~16の直鎖状又は分岐状パーフルオロアルキル基を表し、Yはヨウ素又は水素を表し、Y’は水素または炭素数1~5の低級アルキル基を表し、Y”はフッ素又はトリフルオロメチル基を表し、R1は加水分解可能な基を表し、R2は水素又は不活性な一価の有機基を表し、a、b、c、dはそれぞれ0~200の整数を表し、eは0又は1を表し、sおよびtはそれぞれ0~2の整数を表し、wは1~10の整数を表す。)

及び下記一般式(2)~(5):

及び下記一般式(2)~(5):

(式(2)~(5)中、Xは酸素又は二価の有機基を表し、X’は加水分解可能な基を表し、X”は二価の有機シリコーン基を表し、R3は炭素数1~22の直鎖状又は分岐上アルキレン基を表し、qは1~3の整数を表し、m、n、oはそれぞれ0~200の整数を表し、pは1又は2を表し、rは2~20の整数を表し、kは0~2の整数を表し、zはkが0又は1である場合に0~10の整数を表す。)

及び下記一般式(6):

及び下記一般式(6):

(式(6)中、Rf2は2価の直鎖状のパーフルオロポリエーテル基を表し、R4は炭素数1~4のアルキル基又はフェニル基を表し、R5は加水分解可能な基を表し、iは0~2の整数を表し、jは1~5の整数を表し、uは2又は3を表す。)

の中から選択される。

ここで、撥水撥油膜12に優れた耐久性を付与するには、一般式(1)~(5)の中から選択されるフッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物と、一般式(6)から選択されるフッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物とを組み合わせて用いるのが好ましい。

一般式(1)~(5)で示されるフッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物としては、ダイキン工業株式会社製オプツール-DSX、オプツール-AES4などを用いることができる。また、一般式(6)示されるフッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物としては、信越化学工業株式会社製KY-130、KY-164などを用いることができる。

一般式(1)~(5)で示されるフッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物としては、ダイキン工業株式会社製オプツール-DSX、オプツール-AES4などを用いることができる。また、一般式(6)示されるフッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物としては、信越化学工業株式会社製KY-130、KY-164などを用いることができる。

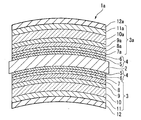

(2)第2実施形態

図2は、本発明の光学部品の第2実施形態を模式的に示す側断面図であり、図2において符号1aは、眼鏡レンズ用の光学部品である。図2において、図1に示した光学部品1と同じ構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。

この光学部品1aは、裏面に無機多層膜3を持つ第1実施形態の光学部品1の構造に加えて、プラスチック基材2の表面に配設された無機多層膜3aを備えて構成されている。即ち、本実施形態の光学部品1aでは、プラスチック基材2の裏面に無機多層膜3が、表面に無機多層膜3aが配設されている。

本実施形態では、プラスチック基材2の表面と無機多層膜3aとの間には、本実施形態の裏面構造の場合と同様に、機能性薄膜4が配設されている。本実施形態でも、機能性薄膜4は、プライマ層5とハードコート層6とからなる。また、本実施形態では、裏面構造の場合と同様に、さらに、無機多層膜3の上には撥水撥油膜12が設けられている。

図2は、本発明の光学部品の第2実施形態を模式的に示す側断面図であり、図2において符号1aは、眼鏡レンズ用の光学部品である。図2において、図1に示した光学部品1と同じ構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。

この光学部品1aは、裏面に無機多層膜3を持つ第1実施形態の光学部品1の構造に加えて、プラスチック基材2の表面に配設された無機多層膜3aを備えて構成されている。即ち、本実施形態の光学部品1aでは、プラスチック基材2の裏面に無機多層膜3が、表面に無機多層膜3aが配設されている。

本実施形態では、プラスチック基材2の表面と無機多層膜3aとの間には、本実施形態の裏面構造の場合と同様に、機能性薄膜4が配設されている。本実施形態でも、機能性薄膜4は、プライマ層5とハードコート層6とからなる。また、本実施形態では、裏面構造の場合と同様に、さらに、無機多層膜3の上には撥水撥油膜12が設けられている。

無機多層膜3aは、上述のプラスチック基材2に、高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に複数積層されてなる多層構造であり、基本的に、裏面の無機多層膜3と同様の構成を有する。

即ち、図示例の無機多層膜3aは、上述のように、プラスチック基材2に高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に5層積層されてなる5層構造であり、プラスチック基材2側に設けられた低屈折率無機材料よりなる第1層(低屈折率層)7aと、第1層7a上に設けられた高屈折率無機材料よりなる第2層(高屈折率層)8aと、第2層8a上に設けられた低屈折率無機材料よりなる第3層(低屈折率層)9aと、第3層9a上に設けられた高屈折率無機材料よりなる第4層(高屈折率層)10aと、第4層10a上に設けられた低屈折率無機材料よりなる第5層(低屈折率層)11aと、からなる。

無機多層膜3a、並びに無機多層膜3aを構成する第1層7a、第2層8a、第3層9a、第4層10a及び第5層11aは、それぞれ裏面の無機多層膜3、並びに無機多層膜3を構成する第1層7、第2層8、第3層9、第4層10及び第5層11と同様の構成を有するものであるので、その説明を省略するが、両者は、本発明の限定条件を満たせば、同一であっても、異なっていても良い。

即ち、図示例の無機多層膜3aは、上述のように、プラスチック基材2に高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とが交互に5層積層されてなる5層構造であり、プラスチック基材2側に設けられた低屈折率無機材料よりなる第1層(低屈折率層)7aと、第1層7a上に設けられた高屈折率無機材料よりなる第2層(高屈折率層)8aと、第2層8a上に設けられた低屈折率無機材料よりなる第3層(低屈折率層)9aと、第3層9a上に設けられた高屈折率無機材料よりなる第4層(高屈折率層)10aと、第4層10a上に設けられた低屈折率無機材料よりなる第5層(低屈折率層)11aと、からなる。

無機多層膜3a、並びに無機多層膜3aを構成する第1層7a、第2層8a、第3層9a、第4層10a及び第5層11aは、それぞれ裏面の無機多層膜3、並びに無機多層膜3を構成する第1層7、第2層8、第3層9、第4層10及び第5層11と同様の構成を有するものであるので、その説明を省略するが、両者は、本発明の限定条件を満たせば、同一であっても、異なっていても良い。

[光学部品の製造方法]

次に、上述の光学部品1の製造方法に基づき、本発明の光学部品の製造方法の一例について説明する。

本実施形態の製造方法は、プラスチック基材2に対して従来と同様の方法で機能性薄膜4(プライマ層5、ハードコート層6)を形成する工程と、プラスチック基材2を加熱する工程と、加熱によってプラスチック基材2を所定温度(例えば70℃)に調整した後、このプラスチック基材2上に無機多層膜3を形成する工程と、無機多層膜3上に撥水撥油膜12を形成する工程と、を備えてなる。

次に、上述の光学部品1の製造方法に基づき、本発明の光学部品の製造方法の一例について説明する。

本実施形態の製造方法は、プラスチック基材2に対して従来と同様の方法で機能性薄膜4(プライマ層5、ハードコート層6)を形成する工程と、プラスチック基材2を加熱する工程と、加熱によってプラスチック基材2を所定温度(例えば70℃)に調整した後、このプラスチック基材2上に無機多層膜3を形成する工程と、無機多層膜3上に撥水撥油膜12を形成する工程と、を備えてなる。

無機多層膜3を形成する工程は、高屈折率無機材料と低屈折率無機材料とを交互に複数積層して多層構造の膜を形成する処理であり、第1層7の低屈折率無機材料からなる低屈折率層、その上に、第2層8の高屈折率無機材料からなる高屈折率層、その上に、第3層9の低屈折率層、その上に、第4層10の高屈折率層の厚膜、その上に、第5層11の低屈折率層を順次形成する処理である。これらの第1層~第5層の各層の形成には、真空蒸着法が好適に用いられる。

図3は、無機多層膜3の各層7~11を形成するための蒸着装置30の一例を示す図である。図3に示すように蒸着装置30は、第1成膜室31と第2成膜室32と第3成膜室33とを備えて構成されている。これら第1成膜室31、第2成膜室32、第3成膜室33は、それぞれの内部がほぼ真空に減圧され、その状態に保持されるようになっている。また、蒸着装置30は、図示しない温調手段により、第1成膜室31、第2成膜室32、第3成膜室33のそれぞれの内部温度が調整可能になっている。

蒸着装置30は、第1成膜室31、第2成膜室32、第3成膜室33のそれぞれの内部空間に、保持部材34を備えている。保持部材34は、その上面(保持面)が曲面状になっており、かつ、回転可能に構成されており、この上面に複数のプラスチック基材2を保持するようになっている。 蒸着装置30の蒸着源35は、第2成膜室32の内側の空間に配置されている。蒸着源35は、第1蒸着源35A及び第2蒸着源35Bからなる。また、第2成膜室32には、蒸着源35にビームを照射可能な光源装置36が配置されている。光源装置36は、蒸着源35に対して電子を照射して蒸着源35の構成粒子を叩き出すことができるものである。

光源装置36から射出された電子が蒸着源35に照射されることによって、その蒸着源35から、無機多層膜3を形成するための材料(ガス)が放出される。

例えば、光源装置36が、第2蒸着源35Bにビームを照射することにより、SiO2の蒸気を第2蒸着源35Bから放出させ、保持部材34に保持されているプラスチック基材2上に供給し、蒸着させる。これにより、無機多層膜3の低屈折率層である第1層7、第3層9及び第5層11を形成することができる。同様に、光源装置36が、第1蒸着源35Aにビームを照射することにより、ZrO2の蒸気を第1蒸着源35Aから放出させ、保持部材34に保持されているプラスチック基材2上に供給し蒸着させる。これにより、無機多層膜3の高屈折率層である第2層8と第4層10とを形成することができる。

例えば、光源装置36が、第2蒸着源35Bにビームを照射することにより、SiO2の蒸気を第2蒸着源35Bから放出させ、保持部材34に保持されているプラスチック基材2上に供給し、蒸着させる。これにより、無機多層膜3の低屈折率層である第1層7、第3層9及び第5層11を形成することができる。同様に、光源装置36が、第1蒸着源35Aにビームを照射することにより、ZrO2の蒸気を第1蒸着源35Aから放出させ、保持部材34に保持されているプラスチック基材2上に供給し蒸着させる。これにより、無機多層膜3の高屈折率層である第2層8と第4層10とを形成することができる。

すなわち、第1蒸着源35Aに対するビームの照射と第2蒸着源35Bに対するビームの照射とを交互に行うことにより、保持部材34に保持されているプラスチック基材2上に、高屈折率無機材料からなる層と低屈折率無機材料からなる層とを交互に形成し積層することができる。ただし、本発明では、280~380nmの波長範囲における反射率の平均値が15%以下であり、高屈折率層である第4層10が光学的膜厚で0.400~0.700λである厚膜となるように形成する。

なお、第1蒸着源35Aとして酸化ジルコニウム(ZrO)からなる蒸着源を用い、第2成膜室32の内部空間に酸素を導入しながら第1蒸着源35Aにビームを照射し、二酸化ジルコニウム(ZrO2)からなる高屈折率無機材料層を形成するようにしてもよい。

また、本実施形態の光学部品の製造方法において、無機多層膜3を形成する工程は、無機多層膜3を構成する層のうちの少なくとも一層を、イオンビームアシストを施しながら成膜を行う工程を含んでいてもよい。本実施形態の光学部品の製造方法が、かかる工程を含むことにより、無機多層膜を構成する高屈折率無機材料と低屈折率無機材料との間に、ITOや金属等の導電体膜が配設される。

なお、第1蒸着源35Aとして酸化ジルコニウム(ZrO)からなる蒸着源を用い、第2成膜室32の内部空間に酸素を導入しながら第1蒸着源35Aにビームを照射し、二酸化ジルコニウム(ZrO2)からなる高屈折率無機材料層を形成するようにしてもよい。

また、本実施形態の光学部品の製造方法において、無機多層膜3を形成する工程は、無機多層膜3を構成する層のうちの少なくとも一層を、イオンビームアシストを施しながら成膜を行う工程を含んでいてもよい。本実施形態の光学部品の製造方法が、かかる工程を含むことにより、無機多層膜を構成する高屈折率無機材料と低屈折率無機材料との間に、ITOや金属等の導電体膜が配設される。

図4は、イオンビームアシストを施すための成膜装置30aの一例を示す図である。成膜装置30aは、図3で示された成膜装置30の第2成膜室にイオンガン37が備え付けられた構成となっている。図4において、図3に示した成膜装置30と同じ構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。

本実施形態においては、無機多層膜3を構成する高屈折率層である第4層10と低屈折率層である第5層11との間に、ITOや金属等の導電体膜を配設する際に、イオンビームアシストを施しながら成膜を行う。

なお、成膜室32内で無機多層膜3を構成する層のうち少なくとも一層を、イオンビームアシストを施しながら成膜を行えばよく、イオンビームアシストを施す対象は、導電体膜に限定されない。

本実施形態においては、無機多層膜3を構成する高屈折率層である第4層10と低屈折率層である第5層11との間に、ITOや金属等の導電体膜を配設する際に、イオンビームアシストを施しながら成膜を行う。

なお、成膜室32内で無機多層膜3を構成する層のうち少なくとも一層を、イオンビームアシストを施しながら成膜を行えばよく、イオンビームアシストを施す対象は、導電体膜に限定されない。

本実施形態において、この成膜装置30aの第2成膜室は、プラスチック基材2上に第4層10が成膜された基材を保持する保持部材34と、蒸着源35aと、蒸着源35aと離間して配置されたイオンガン37と、光源装置36を主体として構成されている。

また、成膜装置30aはその内部がほぼ真空に減圧され、プラスチック基材2の周囲を真空雰囲気に保持できるようになっている。更に成膜装置30aには、ガスボンベ等の雰囲気ガス供給源が接続されていて、真空容器の内部を真空等の低圧状態で、かつ、酸素ガス、アルゴンガス、またはその他の不活性ガス雰囲気、あるいは、酸素を含む不活性ガス雰囲気にすることができるようになっている。

また、成膜装置30aはその内部がほぼ真空に減圧され、プラスチック基材2の周囲を真空雰囲気に保持できるようになっている。更に成膜装置30aには、ガスボンベ等の雰囲気ガス供給源が接続されていて、真空容器の内部を真空等の低圧状態で、かつ、酸素ガス、アルゴンガス、またはその他の不活性ガス雰囲気、あるいは、酸素を含む不活性ガス雰囲気にすることができるようになっている。

蒸着源35aは、例えばITOを含むものである。光源装置36が蒸着源35aにビームを照射することによって、ガス化されたITOがその蒸着源35aから放出され、保持部材34に保持されているプラスチック基材2に供給される。これにより、第4層10の上にITOからなる導電体膜を形成することができる。

イオンガン37は、第2成膜室32の内部に、イオン化させるガスを導入し、正面に引き出し電極を備えて構成されている。そして、ガスの原子または分子の一部をイオン化し、そのイオン化した粒子を引き出し電極で発生させた電界で制御してイオンビームとして照射する装置である。

光源装置36は、イオンガン37と同等の構成をなし、蒸着源35aに対して電子を照射して蒸着源35aの構成粒子を叩き出すことができるものである。なお、成膜装置30aにおいては、蒸着源35aの構成粒子を叩き出すことができることが重要であるので、蒸着源35aに高周波コイル等で電圧を印加して蒸着源35aの構成粒子を叩き出し可能なように構成し、光源装置36を省略しても良い。

イオンガン37は、第2成膜室32の内部に、イオン化させるガスを導入し、正面に引き出し電極を備えて構成されている。そして、ガスの原子または分子の一部をイオン化し、そのイオン化した粒子を引き出し電極で発生させた電界で制御してイオンビームとして照射する装置である。

光源装置36は、イオンガン37と同等の構成をなし、蒸着源35aに対して電子を照射して蒸着源35aの構成粒子を叩き出すことができるものである。なお、成膜装置30aにおいては、蒸着源35aの構成粒子を叩き出すことができることが重要であるので、蒸着源35aに高周波コイル等で電圧を印加して蒸着源35aの構成粒子を叩き出し可能なように構成し、光源装置36を省略しても良い。

次に、上述の構成の成膜装置30aを用いてプラスチック基材2上の高屈折率層の第4層10の上にITOの導電体膜を形成する場合について説明する。ITOの導電体膜を形成するには、ITOの蒸着源35aを用いるとともに、イオンガン37から照射されるイオンを保持部材34の上面に照射できるようにする。次にプラスチック基材2を収納している成膜室32の内部を真空引きして減圧雰囲気とする。そして、イオンガン37と光源装置36を作動させる。

光源装置36から蒸着源35aに電子を照射すると、蒸着源35aの構成粒子が叩き出されて第4層10上に飛来する。そして、第4層10上に、蒸着源35aから叩き出した構成粒子を堆積させると同時に、イオンガン37からアルゴンイオンを照射する。

本実施形態において、イオンビームアシストは、不活性ガス、酸素ガス、及び不活性ガスと酸素ガスの混合ガスから選ばれる少なくとも一種のガスを用いて行われることが好ましい。該不活性ガスはアルゴンであることが好ましい。

光源装置36から蒸着源35aに電子を照射すると、蒸着源35aの構成粒子が叩き出されて第4層10上に飛来する。そして、第4層10上に、蒸着源35aから叩き出した構成粒子を堆積させると同時に、イオンガン37からアルゴンイオンを照射する。

本実施形態において、イオンビームアシストは、不活性ガス、酸素ガス、及び不活性ガスと酸素ガスの混合ガスから選ばれる少なくとも一種のガスを用いて行われることが好ましい。該不活性ガスはアルゴンであることが好ましい。

このようにして無機多層膜3を形成したら、これの上に撥水撥油膜12を形成して、光学部品1を形成する。

撥水撥油膜12の形成方法としては、ディッピング法、スピンコート法、スプレー法などの湿式法、あるいは真空蒸着法などの乾式法がある。

湿式法の中では、ディッピング法が一般的であり、よく用いられる。この方法は、フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物を有機溶剤に溶解した液中に、無機多層膜3まで形成し光学部品を浸漬し、一定条件で引き上げ、乾燥させて成膜する方法である。有機溶剤としては、パーフルオロヘキサン、パーフルオロ-4-メトキシブタン、パーフルオロ-4-エトキシブタン、メタキシレンヘキサフルオライドなどが使用される。

撥水撥油膜12の形成方法としては、ディッピング法、スピンコート法、スプレー法などの湿式法、あるいは真空蒸着法などの乾式法がある。

湿式法の中では、ディッピング法が一般的であり、よく用いられる。この方法は、フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物を有機溶剤に溶解した液中に、無機多層膜3まで形成し光学部品を浸漬し、一定条件で引き上げ、乾燥させて成膜する方法である。有機溶剤としては、パーフルオロヘキサン、パーフルオロ-4-メトキシブタン、パーフルオロ-4-エトキシブタン、メタキシレンヘキサフルオライドなどが使用される。

有機溶剤による希釈濃度は、0.01~0.5重量%が好ましく、0.03~0.1重量%がより好ましい。濃度が低すぎると十分な膜厚の撥水撥油層12が得られず、また、濃度が高すぎると塗布むらが発生しやすく、材料コストも高くなってしまう。

乾式法の中では、真空蒸着法がよく用いられる。この方法は、フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物を真空槽内で加熱して蒸発させ、撥水撥油膜12を形成する方法である。

乾式法の中では、真空蒸着法がよく用いられる。この方法は、フッ素置換アルキル基含有有機ケイ素化合物を真空槽内で加熱して蒸発させ、撥水撥油膜12を形成する方法である。

このようにして形成された光学部品1にあっては、無機多層膜3を280~380nmの波長範囲における反射率の平均値が20%以下であり、かつ、高屈折率層の第4層10の膜厚が光学的膜厚として0.400~0.700λであるように構成したので、上述したように、紫外域の反射特性及び可視域の視認性について、共に良好な性能を確保することができる。

また、光学部品の製造方法にあっては、このようなバランスのとれた優れた光学部品を確実に提供することができる。

また、光学部品の製造方法にあっては、このようなバランスのとれた優れた光学部品を確実に提供することができる。

以下に、本発明を実施例に基づいてより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

≪実験1≫

ウレタン系合成樹脂基板(レンズの裏面(顔側))上に、屈折率1.67のシリコン系ハードコート、及び屈折率1.67のプライマコートを加熱硬化にて施し、以下に示すように、真空蒸着法により無機多層膜を成膜した。

≪実験1≫

ウレタン系合成樹脂基板(レンズの裏面(顔側))上に、屈折率1.67のシリコン系ハードコート、及び屈折率1.67のプライマコートを加熱硬化にて施し、以下に示すように、真空蒸着法により無機多層膜を成膜した。

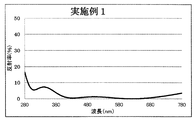

<実施例1>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.080λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.080λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.450λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.260λで積層して、多層膜を形成した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例1の多層膜の反射分光特性を図5に示し、実施例1の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図5から明らかなように、実施例1の多層膜は、可視域、紫外域共にバランスのとれた反射分光特性を示していることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.080λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.080λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.450λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.260λで積層して、多層膜を形成した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例1の多層膜の反射分光特性を図5に示し、実施例1の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図5から明らかなように、実施例1の多層膜は、可視域、紫外域共にバランスのとれた反射分光特性を示していることが分かる。

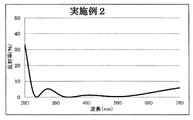

<実施例2>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.080λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.080λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.060λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.420λ、第5層のITO(屈折率2.13)を光学的膜厚0.030λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.250λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例2の多層膜の反射分光特性を図6に示し、実施例2の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図6から明らかなように、実施例2の多層膜は、第4層のZrO2と、第6層のSiO2との間にITO膜が設けられた結果、280nm近傍や780nm近傍で反射率が少し高くなっているが、実施例1の図5に示す反射分光特性と同様に、可視域、紫外域共にバランスのとれた反射分光特性を示していることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.080λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.080λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.060λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.420λ、第5層のITO(屈折率2.13)を光学的膜厚0.030λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.250λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例2の多層膜の反射分光特性を図6に示し、実施例2の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図6から明らかなように、実施例2の多層膜は、第4層のZrO2と、第6層のSiO2との間にITO膜が設けられた結果、280nm近傍や780nm近傍で反射率が少し高くなっているが、実施例1の図5に示す反射分光特性と同様に、可視域、紫外域共にバランスのとれた反射分光特性を示していることが分かる。

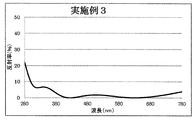

<実施例3>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.050λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.040λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.110λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.110λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.070λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.450λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.220λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例3の多層膜の反射分光特性を図7に示し、実施例3の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図7から明らかなように、実施例3の多層膜は、8層からなるが、実施例1の5層からなる多層膜の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.050λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.040λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.110λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.110λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.070λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.450λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.220λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例3の多層膜の反射分光特性を図7に示し、実施例3の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図7から明らかなように、実施例3の多層膜は、8層からなるが、実施例1の5層からなる多層膜の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

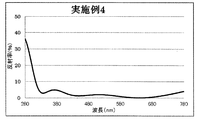

<実施例4>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.150λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.060λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.100λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.440λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.270λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例4の多層膜の反射分光特性を図8に示し、実施例4の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図8から明らかなように、実施例4の多層膜は、280nm近傍や780nm近傍で反射率が少し高くなっているが、実施例1の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.150λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.060λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.100λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.440λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.270λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例4の多層膜の反射分光特性を図8に示し、実施例4の多層膜の構成及び膜特性を表1に示す。

図8から明らかなように、実施例4の多層膜は、280nm近傍や780nm近傍で反射率が少し高くなっているが、実施例1の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

<実施例5>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.050λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.090λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.500λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.030λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.080λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.240λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例5の多層膜の反射分光特性を図9に示し、実施例5の多層膜の構成及び膜特性を表2に示す。

図9から明らかなように、実施例5の多層膜は、実施例1の図5に示す反射分光特性に比べ、紫外域での反射率は下がるものの、可視域の分光反射率が少し高くなり、可視域での視認性の低下がわずかに見られることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.050λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.090λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.050λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.500λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.030λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.080λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.240λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例5の多層膜の反射分光特性を図9に示し、実施例5の多層膜の構成及び膜特性を表2に示す。

図9から明らかなように、実施例5の多層膜は、実施例1の図5に示す反射分光特性に比べ、紫外域での反射率は下がるものの、可視域の分光反射率が少し高くなり、可視域での視認性の低下がわずかに見られることが分かる。

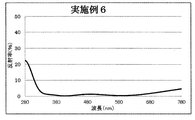

<実施例6>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.040λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.070λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.060λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.090λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.090λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.070λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.500λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.230λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例6の多層膜の反射分光特性を図10に示し、実施例6の多層膜の構成及び膜特性を表2に示す。

図10から明らかなように、実施例6の多層膜は、280nm近傍で反射率が少し高くなり、紫外域にピーク(極値)を持たないが、平均反射率は十分低くなり、可視域は、実施例1の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.040λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.070λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.060λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.090λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.090λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.070λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.500λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.230λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例6の多層膜の反射分光特性を図10に示し、実施例6の多層膜の構成及び膜特性を表2に示す。

図10から明らかなように、実施例6の多層膜は、280nm近傍で反射率が少し高くなり、紫外域にピーク(極値)を持たないが、平均反射率は十分低くなり、可視域は、実施例1の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

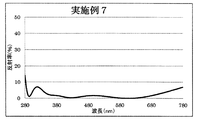

<実施例7>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のTiO2(屈折率2.49)を光学的膜厚0.050λ、第2層MgF2(屈折率1.38)を光学的膜厚0.050λ、第3層TiO2(屈折率2.49)を光学的膜厚0.410λ、第4層MgF2(屈折率1.38)を光学的膜厚0.020λ、第5層TiO2(屈折率2.49)を光学的膜厚0.080λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.220λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例7の多層膜の反射分光特性を図11に示し、実施例7の多層膜の構成及び膜特性を表2に示す。

図11から明らかなように、実施例7の多層膜は、高屈折率層にTiO2、低屈折率層にMgF2とSiO2とを用いているが、紫外域でも、可視域でも、実施例1の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のTiO2(屈折率2.49)を光学的膜厚0.050λ、第2層MgF2(屈折率1.38)を光学的膜厚0.050λ、第3層TiO2(屈折率2.49)を光学的膜厚0.410λ、第4層MgF2(屈折率1.38)を光学的膜厚0.020λ、第5層TiO2(屈折率2.49)を光学的膜厚0.080λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.220λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた実施例7の多層膜の反射分光特性を図11に示し、実施例7の多層膜の構成及び膜特性を表2に示す。

図11から明らかなように、実施例7の多層膜は、高屈折率層にTiO2、低屈折率層にMgF2とSiO2とを用いているが、紫外域でも、可視域でも、実施例1の図5に示す反射分光特性に類似の反射分光特性を示していることが分かる。

<比較例1>

実施例1と同様の装置を用いて、同様の加工雰囲気下で前処理後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.110λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.150λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.080λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.230λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.280λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた比較例1の多層膜の反射分光特性を図12に示し、比較例1の多層膜の構成及び膜特性を表3に示す。

図12から明らかなように、比較例1の多層膜は、眼鏡レンズに用いられる一般的な反射防止膜であり、紫外域において、大きな反射率のピークを持ち、実施例1の図5に示す反射分光特性とは全く異なる反射分光特性を示していることが分かる。

実施例1と同様の装置を用いて、同様の加工雰囲気下で前処理後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.110λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.150λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.080λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.230λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.280λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた比較例1の多層膜の反射分光特性を図12に示し、比較例1の多層膜の構成及び膜特性を表3に示す。

図12から明らかなように、比較例1の多層膜は、眼鏡レンズに用いられる一般的な反射防止膜であり、紫外域において、大きな反射率のピークを持ち、実施例1の図5に示す反射分光特性とは全く異なる反射分光特性を示していることが分かる。

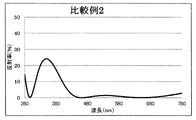

<比較例2>

実施例1と同様の装置を用いて、同様の加工雰囲気下で前処理後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.150λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.150λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.060λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.350λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.270λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた比較例2の多層膜の反射分光特性を図13に示し、比較例2の多層膜の構成及び膜特性を表3に示す。

図13から明らかなように、比較例2の多層膜は、高屈折率層の厚膜の膜厚が規定より少し薄いため、紫外域において、大きな反射率のピークを持ち、実施例1の図5に示す反射分光特性とは全く異なる反射分光特性を示していることが分かる。

実施例1と同様の装置を用いて、同様の加工雰囲気下で前処理後、プラスチック基材側から順次、第1層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.150λ、第2層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.150λ、第3層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.060λ、第4層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.350λ、第5層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.270λで積層した。なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた比較例2の多層膜の反射分光特性を図13に示し、比較例2の多層膜の構成及び膜特性を表3に示す。

図13から明らかなように、比較例2の多層膜は、高屈折率層の厚膜の膜厚が規定より少し薄いため、紫外域において、大きな反射率のピークを持ち、実施例1の図5に示す反射分光特性とは全く異なる反射分光特性を示していることが分かる。

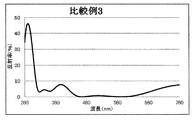

<比較例3>

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.040λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.140λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.050λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.500λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.110λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.060λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.800λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.260λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた比較例3の多層膜の反射分光特性を図14に示し、比較例3の多層膜の構成及び膜特性を表3に示す。

図14から明らかなように、比較例3の多層膜は、高屈折率層の厚膜の膜厚が規定より厚いため、紫外域において、大きな反射率のピークを持ち、実施例1の図5に示す反射分光特性とは全く異なる反射分光特性を示していることが分かる。

レンズを真空槽内に設けられた回転するドームにセットし、真空槽内の温度を70度に加熱し、圧力が1.0×10-3Paになるまで排気し、加速電圧500V、加速電流100mAの条件でArイオンビームクリーニングを60秒間施した後、プラスチック基材側から順次、第1層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.040λ、第2層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.140λ、第3層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.050λ、第4層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.500λ、第5層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.110λ、第6層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.060λ、第7層のZrO2(屈折率2.00)を光学的膜厚0.800λ、第8層のSiO2(屈折率1.47)を光学的膜厚0.260λで積層した。

なお、λは設計の中心波長で500nmとした。

こうして得られた比較例3の多層膜の反射分光特性を図14に示し、比較例3の多層膜の構成及び膜特性を表3に示す。

図14から明らかなように、比較例3の多層膜は、高屈折率層の厚膜の膜厚が規定より厚いため、紫外域において、大きな反射率のピークを持ち、実施例1の図5に示す反射分光特性とは全く異なる反射分光特性を示していることが分かる。

このようにして得られた実施例1~7と比較例1の280~380nmの波長領域の平均反射率を比較すると、以下の表のような結果が得られた。

眼鏡レンズとしてこれらのレンズを用いる場合、斜め後方からの紫外線量を比較することが合理的である。

入射角35度の場合、斜め後方から入射される紫外線の平均反射率が、比較例1に比べて実施例1は78%、実施例2は80%、実施例3は85%、実施例4は71%、実施例5は84%、実施例6は84%、実施例7は90%減少していることが確認される。

比較例2は、高屈折率層の膜厚が本発明の規定より小さい(薄い)設計、比較例3は、高屈折率層の膜厚が本発明の規定より大きい(厚い)設計である。比較例2は、入射角0度、35度の時の紫外線の平均反射率が15%以上であり、また、比較例3は、入射角0度における紫外線の平均反射率が15%以上で反射光の色相角が293度と、一般的な眼鏡レンズにおける反射光の色相角を大きく逸脱していることが分かる。

入射角35度の場合、斜め後方から入射される紫外線の平均反射率が、比較例1に比べて実施例1は78%、実施例2は80%、実施例3は85%、実施例4は71%、実施例5は84%、実施例6は84%、実施例7は90%減少していることが確認される。

比較例2は、高屈折率層の膜厚が本発明の規定より小さい(薄い)設計、比較例3は、高屈折率層の膜厚が本発明の規定より大きい(厚い)設計である。比較例2は、入射角0度、35度の時の紫外線の平均反射率が15%以上であり、また、比較例3は、入射角0度における紫外線の平均反射率が15%以上で反射光の色相角が293度と、一般的な眼鏡レンズにおける反射光の色相角を大きく逸脱していることが分かる。

なお、実施例4は、多層膜の全膜厚に対する高屈層が占める割合が小さい設計である。実施例4では、可視域の特性も紫外域の平均反射率も規定した範囲内であるが、実施例1~3と比べると視感反射率と紫外域の平均反射率が若干劣っていることが分かる。

さらに、実施例5は、多層膜の中間付近に高屈折率層の厚膜を設置した設計である。この場合も実施例1~3と比較して視感反射率が大きい。

以上の結果から、本発明の効果は明らかである。

具体的には、レンズの裏面に配設された多層膜が、本発明の規定範囲内にあれば、可視光領域において既存の反射防止膜の特性を損なうことなく、かつ紫外領域の低い表面反射特性によって、後方から入射される紫外光の反射による眼球への入射を抑えることができる光学部品及びその製造方法を提供できることが明らかである。

さらに、実施例5は、多層膜の中間付近に高屈折率層の厚膜を設置した設計である。この場合も実施例1~3と比較して視感反射率が大きい。

以上の結果から、本発明の効果は明らかである。

具体的には、レンズの裏面に配設された多層膜が、本発明の規定範囲内にあれば、可視光領域において既存の反射防止膜の特性を損なうことなく、かつ紫外領域の低い表面反射特性によって、後方から入射される紫外光の反射による眼球への入射を抑えることができる光学部品及びその製造方法を提供できることが明らかである。

以上から、本発明によれば防眩効果を有し、視認性が良好で、かつ紫外領域の低い表面反射特性によって、後方から入射される紫外光の反射による眼球への入射を抑えることができる光学部品及びその製造方法を提供できることが明らかである。

1,1a…光学部品、2…プラスチック基材、3,3a…無機多層膜、4…機能性薄膜、5…プライマ層(機能性薄膜)、6…ハードコート層(機能性薄膜)、7,7a…第1層(低屈折率層)、8,8a…第2層(高屈折率層)、9,9a…第3層(低屈折率層)、10,10a…第4層(高屈折率層)、11,11a…第5層(低屈折率層)、12…撥水撥油膜、30…蒸着装置、30a…成膜装置、31…第1成膜室、32…第2成膜室、33…第3成膜室、34…保持部材、35,35a…蒸着源、35A…第1蒸着源、35B…第2蒸着源、36…光源装置、37…イオンガン

Claims (10)

- プラスチックレンズの少なくとも裏面に多層膜を備えた光学部品であって、

前記プラスチックレンズの裏面に配設された前記多層膜は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域における平均反射率が15%以下であり、

前記裏面に配設された前記多層膜は、高屈折率物質からなる高屈折率層と低屈折率物質からなる低屈折率層との3層以上の重ね合わせからなり、

前記裏面に配設された前記多層膜中の少なくとも1つの高屈折率層は、その光学的膜厚が0.400~0.700λである厚膜であることを特徴とする光学部品。 - 前記裏面に配設された前記多層膜の全体の膜厚に対する前記高屈折率層が占める割合が45%より大きいことを特徴とする請求項1に記載の光学部品。

- 前記裏面に配設された前記多層膜は、入射角が0度~45度の時の280nm~380nmの波長領域における前記平均反射率が10%以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載の光学部品。

- 前記裏面に配設された前記多層膜の反射光の視感反射率が1.5%以下、かつ、その色相角が120~220度であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の光学部品。

- 前記厚膜である1つの高屈折率層は、前記裏面に配設された前記多層膜中の前記高屈折率層の中で、前記プラスチックレンズの基材から最も遠い層であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の光学部品。

- 前記裏面に配設された前記多層膜を構成する前記高屈折率層と低屈折率層との間に、導電体膜、金属膜又は可視光の吸収膜を備えたことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の光学部品。

- 前記プラスチックレンズが、紫外線を吸収する機能を有することを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の光学部品。

- 前記プラスチックレンズの基材は、着色され、その透過率が5~85%であることを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の光学部品。

- 前記280nm~380nmの前記波長領域において、波長に対する前記裏面に配設された前記多層膜の反射率を表す分光特性曲線は、1つの極大値を持つ曲線、又は極値を持たない単調な曲線であり、

前記分光特性曲線が前記1つの極大値を持つ曲線である場合には、前記1つの極大値は、20%以下の反射率であること、極小値を持つ曲線である場合は、その極小値は5%以下であることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の光学部品。 - 前記多層膜は、前記プラスチックレンズの裏面に加え、さらに、前記プラスチックレンズの表面に配設されることを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の光学部品。

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013132456A JP2015007695A (ja) | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 光学部品 |

| JP2013-132456 | 2013-06-25 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| WO2014208412A1 true WO2014208412A1 (ja) | 2014-12-31 |

Family

ID=52141752

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2014/066122 WO2014208412A1 (ja) | 2013-06-25 | 2014-06-18 | 光学部品 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2015007695A (ja) |

| WO (1) | WO2014208412A1 (ja) |

Cited By (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2016088763A1 (ja) * | 2014-12-01 | 2016-06-09 | ホヤ レンズ タイランド リミテッド | 眼鏡レンズおよび眼鏡 |

| WO2016181932A1 (ja) * | 2015-05-11 | 2016-11-17 | 株式会社ニコン・エシロール | 眼鏡レンズ |

| WO2020004414A1 (ja) * | 2018-06-29 | 2020-01-02 | ホヤ レンズ タイランド リミテッド | 眼鏡レンズおよび眼鏡 |

| CN113039461A (zh) * | 2018-11-19 | 2021-06-25 | 依视路国际公司 | 具有干涉涂层和用于改善耐磨性的多层系统的光学镜片 |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2017077357A1 (en) * | 2015-11-06 | 2017-05-11 | Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) | Optical article protecting from blue light |

| JP2018536894A (ja) * | 2015-11-06 | 2018-12-13 | エシロール アンテルナショナルEssilor International | 青色光及びuv光から保護する光学物品 |

| JP7129781B2 (ja) * | 2018-01-25 | 2022-09-02 | 株式会社乾レンズ | 眼鏡用レンズ及び眼鏡 |

| JP2023182010A (ja) * | 2019-09-30 | 2023-12-26 | ホヤ レンズ タイランド リミテッド | 眼鏡レンズ |

| JP2023182008A (ja) * | 2019-09-30 | 2023-12-26 | ホヤ レンズ タイランド リミテッド | 眼鏡レンズ |

| WO2021240805A1 (ja) * | 2020-05-29 | 2021-12-02 | 株式会社乾レンズ | 眼鏡レンズ及び眼鏡 |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001131420A (ja) * | 1999-11-05 | 2001-05-15 | Asahi Optical:Kk | プラスチック基材 |

| JP2006284778A (ja) * | 2005-03-31 | 2006-10-19 | Hoya Corp | スプラッシュ抑制方法およびプラスチックレンズの製造方法 |

| WO2010125667A1 (ja) * | 2009-04-30 | 2010-11-04 | 山本光学株式会社 | 眼鏡用レンズ |

| WO2012076714A1 (en) * | 2010-12-10 | 2012-06-14 | Essilor International (Compagnie Generale D'optique) | Optical article comprising an antireflective coating with a low reflection both in the ultraviolet region and in the visible region |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2005215038A (ja) * | 2004-01-27 | 2005-08-11 | Seiko Epson Corp | 眼鏡レンズ |

| JP5007843B2 (ja) * | 2009-09-24 | 2012-08-22 | 信越化学工業株式会社 | フォトマスクブランク及びフォトマスク |

-

2013

- 2013-06-25 JP JP2013132456A patent/JP2015007695A/ja active Pending

-

2014

- 2014-06-18 WO PCT/JP2014/066122 patent/WO2014208412A1/ja active Application Filing

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001131420A (ja) * | 1999-11-05 | 2001-05-15 | Asahi Optical:Kk | プラスチック基材 |

| JP2006284778A (ja) * | 2005-03-31 | 2006-10-19 | Hoya Corp | スプラッシュ抑制方法およびプラスチックレンズの製造方法 |

| WO2010125667A1 (ja) * | 2009-04-30 | 2010-11-04 | 山本光学株式会社 | 眼鏡用レンズ |

| WO2012076714A1 (en) * | 2010-12-10 | 2012-06-14 | Essilor International (Compagnie Generale D'optique) | Optical article comprising an antireflective coating with a low reflection both in the ultraviolet region and in the visible region |

Cited By (16)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10690944B2 (en) | 2014-12-01 | 2020-06-23 | Hoya Lens Thailand Ltd. | Spectacle lens that reflects blue light, and spectacles equipped with the spectacle lens |

| WO2016088763A1 (ja) * | 2014-12-01 | 2016-06-09 | ホヤ レンズ タイランド リミテッド | 眼鏡レンズおよび眼鏡 |

| WO2016181932A1 (ja) * | 2015-05-11 | 2016-11-17 | 株式会社ニコン・エシロール | 眼鏡レンズ |

| KR20170135930A (ko) * | 2015-05-11 | 2017-12-08 | 가부시키가이샤 니콘. 에시로루 | 안경 렌즈 |

| CN107533243A (zh) * | 2015-05-11 | 2018-01-02 | 株式会社尼康依视路 | 眼镜透镜 |

| JPWO2016181932A1 (ja) * | 2015-05-11 | 2018-02-22 | 株式会社ニコン・エシロール | 眼鏡レンズ |

| EP3296800A4 (en) * | 2015-05-11 | 2018-12-19 | Nikon-Essilor Co., Ltd. | Spectacle lens |

| KR101986931B1 (ko) * | 2015-05-11 | 2019-06-07 | 가부시키가이샤 니콘. 에시로루 | 안경 렌즈 |

| US10908436B2 (en) | 2015-05-11 | 2021-02-02 | Nikon-Essilor Co., Ltd. | Spectacle lens |

| CN107533243B (zh) * | 2015-05-11 | 2020-02-28 | 株式会社尼康依视路 | 眼镜透镜 |

| JP2020003706A (ja) * | 2018-06-29 | 2020-01-09 | ホヤ レンズ タイランド リミテッドHOYA Lens Thailand Ltd | 眼鏡レンズおよび眼鏡 |

| WO2020004414A1 (ja) * | 2018-06-29 | 2020-01-02 | ホヤ レンズ タイランド リミテッド | 眼鏡レンズおよび眼鏡 |

| JP7303613B2 (ja) | 2018-06-29 | 2023-07-05 | ホヤ レンズ タイランド リミテッド | 眼鏡レンズおよび眼鏡 |

| US11860452B2 (en) | 2018-06-29 | 2024-01-02 | Hoya Lens Thailand Ltd. | Spectacle lens and spectacles |

| CN113039461A (zh) * | 2018-11-19 | 2021-06-25 | 依视路国际公司 | 具有干涉涂层和用于改善耐磨性的多层系统的光学镜片 |

| CN113039461B (zh) * | 2018-11-19 | 2023-07-14 | 依视路国际公司 | 具有干涉涂层和用于改善耐磨性的多层系统的光学镜片 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2015007695A (ja) | 2015-01-15 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6073355B2 (ja) | 眼鏡レンズ、及び眼鏡レンズの製造方法 | |

| JP5966011B2 (ja) | 眼鏡レンズおよびその製造方法 | |

| JP5795675B2 (ja) | 眼鏡レンズ用光学部品、眼鏡レンズ用光学部品の製造方法 | |

| WO2014208412A1 (ja) | 光学部品 | |

| JP6581653B2 (ja) | 眼鏡レンズ | |

| KR101477940B1 (ko) | 광학 부품 및 그의 제조방법 | |

| JP5173076B2 (ja) | 光学部品およびその製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |

Ref document number: 14817873 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |

|

| NENP | Non-entry into the national phase |

Ref country code: DE |

|

| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |

Ref document number: 14817873 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |