JP6500399B2 - 硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材、レンズ及びカメラモジュール - Google Patents

硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材、レンズ及びカメラモジュール Download PDFInfo

- Publication number

- JP6500399B2 JP6500399B2 JP2014233507A JP2014233507A JP6500399B2 JP 6500399 B2 JP6500399 B2 JP 6500399B2 JP 2014233507 A JP2014233507 A JP 2014233507A JP 2014233507 A JP2014233507 A JP 2014233507A JP 6500399 B2 JP6500399 B2 JP 6500399B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- meth

- acrylate

- resin composition

- curable resin

- cured product

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 239000011342 resin composition Substances 0.000 title claims description 100

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims description 23

- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M Acrylate Chemical compound [O-]C(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 88

- 239000000178 monomer Substances 0.000 claims description 44

- -1 Phenylphenoxyethyl Chemical group 0.000 claims description 39

- 239000003505 polymerization initiator Substances 0.000 claims description 35

- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 25

- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 claims description 21

- 230000003078 antioxidant effect Effects 0.000 claims description 15

- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 8

- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims description 6

- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 claims description 5

- 125000003983 fluorenyl group Chemical group C1(=CC=CC=2C3=CC=CC=C3CC12)* 0.000 claims description 3

- CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N 2-phenoxyethyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCCOC1=CC=CC=C1 CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1

- ZRVAEPAGAVXGLC-UHFFFAOYSA-N benzyl 2-methylprop-2-enoate;prop-2-enoic acid Chemical compound OC(=O)C=C.CC(=C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1 ZRVAEPAGAVXGLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1

- 239000000047 product Substances 0.000 description 113

- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 35

- 238000001723 curing Methods 0.000 description 29

- 238000000034 method Methods 0.000 description 28

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 14

- NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N fluorene Chemical compound C1=CC=C2CC3=CC=CC=C3C2=C1 NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14

- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 12

- 238000012719 thermal polymerization Methods 0.000 description 12

- 238000004040 coloring Methods 0.000 description 10

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 10

- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 10

- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 9

- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 9

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 8

- 238000007717 redox polymerization reaction Methods 0.000 description 8

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 7

- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 7

- 150000001252 acrylic acid derivatives Chemical class 0.000 description 6

- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 6

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 6

- VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N diphenylphosphoryl-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C)=C1C(=O)P(=O)(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 6

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 6

- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 6

- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 6

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 6

- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- IAXXETNIOYFMLW-GYSYKLTISA-N [(1r,3r,4r)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] 2-methylprop-2-enoate Chemical compound C1C[C@@]2(C)[C@H](OC(=O)C(=C)C)C[C@@H]1C2(C)C IAXXETNIOYFMLW-GYSYKLTISA-N 0.000 description 5

- 125000003647 acryloyl group Chemical group O=C([*])C([H])=C([H])[H] 0.000 description 5

- AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N benzyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1 AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 5

- 150000001451 organic peroxides Chemical class 0.000 description 5

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 5

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 5

- 239000012956 1-hydroxycyclohexylphenyl-ketone Substances 0.000 description 4

- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- MQDJYUACMFCOFT-UHFFFAOYSA-N bis[2-(1-hydroxycyclohexyl)phenyl]methanone Chemical compound C=1C=CC=C(C(=O)C=2C(=CC=CC=2)C2(O)CCCCC2)C=1C1(O)CCCCC1 MQDJYUACMFCOFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 4

- 239000013065 commercial product Substances 0.000 description 4

- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4

- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 4

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4

- 150000003254 radicals Chemical class 0.000 description 4

- 125000000391 vinyl group Chemical group [H]C([*])=C([H])[H] 0.000 description 4

- DPGYCJUCJYUHTM-UHFFFAOYSA-N 2,4,4-trimethylpentan-2-yloxy 2-ethylhexaneperoxoate Chemical compound CCCCC(CC)C(=O)OOOC(C)(C)CC(C)(C)C DPGYCJUCJYUHTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N 2-phenoxyethyl prop-2-enoate Chemical compound C=CC(=O)OCCOC1=CC=CC=C1 RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- XDQWJFXZTAWJST-UHFFFAOYSA-N 3-triethoxysilylpropyl prop-2-enoate Chemical compound CCO[Si](OCC)(OCC)CCCOC(=O)C=C XDQWJFXZTAWJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Benzoylperoxide Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(=O)OOC(=O)C1=CC=CC=C1 OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 3

- XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M Propionate Chemical compound CCC([O-])=O XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3

- DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Propylene glycol Chemical compound CC(O)CO DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229920000297 Rayon Polymers 0.000 description 3

- 239000007983 Tris buffer Substances 0.000 description 3

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 3

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 3

- 235000019400 benzoyl peroxide Nutrition 0.000 description 3

- 125000001797 benzyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C([H])([H])* 0.000 description 3

- 238000005266 casting Methods 0.000 description 3

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3

- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 3

- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 3

- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3

- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3

- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3

- 229910001507 metal halide Inorganic materials 0.000 description 3

- 150000005309 metal halides Chemical class 0.000 description 3

- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 3

- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 3

- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 3

- 239000007870 radical polymerization initiator Substances 0.000 description 3

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 3

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 3

- QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N (1-hydroxycyclohexyl)-phenylmethanone Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(=O)C1(O)CCCCC1 QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- FVQMJJQUGGVLEP-UHFFFAOYSA-N (2-methylpropan-2-yl)oxy 2-ethylhexaneperoxoate Chemical compound CCCCC(CC)C(=O)OOOC(C)(C)C FVQMJJQUGGVLEP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- OZAIFHULBGXAKX-UHFFFAOYSA-N 2-(2-cyanopropan-2-yldiazenyl)-2-methylpropanenitrile Chemical compound N#CC(C)(C)N=NC(C)(C)C#N OZAIFHULBGXAKX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N 2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol Chemical compound OCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N 3-trimethoxysilylpropyl prop-2-enoate Chemical compound CO[Si](OC)(OC)CCCOC(=O)C=C KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile Chemical compound C=CC#N NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2

- JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N N,N-dimethylaniline Chemical compound CN(C)C1=CC=CC=C1 JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000002518 antifoaming agent Substances 0.000 description 2

- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2

- 150000002009 diols Chemical class 0.000 description 2

- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 2

- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2

- ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N isocyanuric acid Chemical class OC1=NC(O)=NC(O)=N1 ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 2

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2

- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 2

- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2

- 125000000864 peroxy group Chemical group O(O*)* 0.000 description 2

- 125000000951 phenoxy group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(O*)C([H])=C1[H] 0.000 description 2

- QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N phenyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OC1=CC=CC=C1 QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 2

- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 2

- 229920001451 polypropylene glycol Polymers 0.000 description 2

- 238000004382 potting Methods 0.000 description 2

- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2

- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2

- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2

- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2

- 238000001721 transfer moulding Methods 0.000 description 2

- HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N triphenyl phosphite Chemical compound C=1C=CC=CC=1OP(OC=1C=CC=CC=1)OC1=CC=CC=C1 HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N (+)-borneol Chemical group C1C[C@@]2(C)[C@@H](O)C[C@@H]1C2(C)C DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N 0.000 description 1

- PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N (+/-)-1,3-Butanediol Chemical compound CC(O)CCO PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QEQBMZQFDDDTPN-UHFFFAOYSA-N (2-methylpropan-2-yl)oxy benzenecarboperoxoate Chemical compound CC(C)(C)OOOC(=O)C1=CC=CC=C1 QEQBMZQFDDDTPN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N (4-methylphenyl)-phenylmethanone Chemical compound C1=CC(C)=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1 WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N (4-tert-butylcyclohexyl) (4-tert-butylcyclohexyl)oxycarbonyloxy carbonate Chemical compound C1CC(C(C)(C)C)CCC1OC(=O)OOC(=O)OC1CCC(C(C)(C)C)CC1 NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- STEKLRLQGZCGKC-UHFFFAOYSA-N (4-tert-butylcyclohexyl) (4-tert-butylcyclohexyl)oxycarbonyloxyperoxy carbonate Chemical compound C1CC(C(C)(C)C)CCC1OC(=O)OOOOC(=O)OC1CCC(C(C)(C)C)CC1 STEKLRLQGZCGKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ROZDMUUELHCVQC-ARJAWSKDSA-N (z)-4-oxo-4-(2-prop-2-enoyloxyethoxy)but-2-enoic acid Chemical compound OC(=O)\C=C/C(=O)OCCOC(=O)C=C ROZDMUUELHCVQC-ARJAWSKDSA-N 0.000 description 1

- MJYFYGVCLHNRKB-UHFFFAOYSA-N 1,1,2-trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate Chemical compound CC(=C)C(=O)OC(F)(F)CF MJYFYGVCLHNRKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- FYRCDEARNUVZRG-UHFFFAOYSA-N 1,1,5-trimethyl-3,3-bis(2-methylpentan-2-ylperoxy)cyclohexane Chemical compound CCCC(C)(C)OOC1(OOC(C)(C)CCC)CC(C)CC(C)(C)C1 FYRCDEARNUVZRG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N 1,1-bis(tert-butylperoxy)cyclohexane Chemical compound CC(C)(C)OOC1(OOC(C)(C)C)CCCCC1 HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BEQKKZICTDFVMG-UHFFFAOYSA-N 1,2,3,4,6-pentaoxepane-5,7-dione Chemical compound O=C1OOOOC(=O)O1 BEQKKZICTDFVMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- GJZFGDYLJLCGHT-UHFFFAOYSA-N 1,2-diethylthioxanthen-9-one Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C3=C(CC)C(CC)=CC=C3SC2=C1 GJZFGDYLJLCGHT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N 1,9-Nonanediol Chemical compound OCCCCCCCCCO ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NQUXRXBRYDZZDL-UHFFFAOYSA-N 1-(2-prop-2-enoyloxyethyl)cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid Chemical compound OC(=O)C1CCCCC1(CCOC(=O)C=C)C(O)=O NQUXRXBRYDZZDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HSYJXYXINLUQEO-UHFFFAOYSA-N 1-[(1-cyanocyclohexyl)diazenyl]cyclohexane-1-carbonitrile;2-[(2-cyano-4-methylpentan-2-yl)diazenyl]-2,4-dimethylpentanenitrile Chemical compound CC(C)CC(C)(C#N)N=NC(C)(C#N)CC(C)C.C1CCCCC1(C#N)N=NC1(C#N)CCCCC1 HSYJXYXINLUQEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- JFZVSHAMRZPOPA-UHFFFAOYSA-N 1-[n-(2-hydroxypropyl)-4-methylanilino]propan-2-ol Chemical compound CC(O)CN(CC(C)O)C1=CC=C(C)C=C1 JFZVSHAMRZPOPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N 1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one Chemical compound C=CC(=O)N1CCOCC1 XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- YIKSHDNOAYSSPX-UHFFFAOYSA-N 1-propan-2-ylthioxanthen-9-one Chemical compound S1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=C1C=CC=C2C(C)C YIKSHDNOAYSSPX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BGJQNPIOBWKQAW-UHFFFAOYSA-N 1-tert-butylanthracene-9,10-dione Chemical compound O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=C1C=CC=C2C(C)(C)C BGJQNPIOBWKQAW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N 2,6-di-tert-butylphenol Chemical compound CC(C)(C)C1=CC=CC(C(C)(C)C)=C1O DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- AVTLBBWTUPQRAY-UHFFFAOYSA-N 2-(2-cyanobutan-2-yldiazenyl)-2-methylbutanenitrile Chemical compound CCC(C)(C#N)N=NC(C)(CC)C#N AVTLBBWTUPQRAY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HLIQLHSBZXDKLV-UHFFFAOYSA-N 2-(2-hydroxyethoxy)-1-phenoxyethanol Chemical compound OCCOCC(O)OC1=CC=CC=C1 HLIQLHSBZXDKLV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- IEMBFTKNPXENSE-UHFFFAOYSA-N 2-(2-methylpentan-2-ylperoxy)propan-2-yl hydrogen carbonate Chemical compound CCCC(C)(C)OOC(C)(C)OC(O)=O IEMBFTKNPXENSE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzene Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(C)(C)OOC(C)(C)C1=CC=CC=C1 XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WMYINDVYGQKYMI-UHFFFAOYSA-N 2-[2,2-bis(hydroxymethyl)butoxymethyl]-2-ethylpropane-1,3-diol Chemical compound CCC(CO)(CO)COCC(CC)(CO)CO WMYINDVYGQKYMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N 2-benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)butan-1-one Chemical compound C=1C=C(N2CCOCC2)C=CC=1C(=O)C(CC)(N(C)C)CC1=CC=CC=C1 UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VKWMRAIEOZGMHG-UHFFFAOYSA-N 2-butylperoxy-2-ethyl-3,3,4,4-tetramethylhexanoic acid Chemical compound CCCCOOC(CC)(C(O)=O)C(C)(C)C(C)(C)CC VKWMRAIEOZGMHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N 2-ethylanthraquinone Chemical class C1=CC=C2C(=O)C3=CC(CC)=CC=C3C(=O)C2=C1 SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- MIRQGKQPLPBZQM-UHFFFAOYSA-N 2-hydroperoxy-2,4,4-trimethylpentane Chemical compound CC(C)(C)CC(C)(C)OO MIRQGKQPLPBZQM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N 2-hydroperoxy-2-(2-hydroperoxybutan-2-ylperoxy)butane Chemical compound CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XMLYCEVDHLAQEL-UHFFFAOYSA-N 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Chemical compound CC(C)(O)C(=O)C1=CC=CC=C1 XMLYCEVDHLAQEL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-1,2-diphenylethanone Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(OC)C(=O)C1=CC=CC=C1 BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N 2-methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)-2-morpholin-4-ylpropan-1-one Chemical compound C1=CC(SC)=CC=C1C(=O)C(C)(C)N1CCOCC1 LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- DQNQPXARYBTJFN-UHFFFAOYSA-N 2-prop-2-enoyloxycarbonylbenzoic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC(=O)C=C DQNQPXARYBTJFN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- FRIBMENBGGCKPD-UHFFFAOYSA-N 3-(2,3-dimethoxyphenyl)prop-2-enal Chemical compound COC1=CC=CC(C=CC=O)=C1OC FRIBMENBGGCKPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VFXXTYGQYWRHJP-UHFFFAOYSA-N 4,4'-azobis(4-cyanopentanoic acid) Chemical compound OC(=O)CCC(C)(C#N)N=NC(C)(CCC(O)=O)C#N VFXXTYGQYWRHJP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VNGLVZLEUDIDQH-UHFFFAOYSA-N 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol;2-methyloxirane Chemical compound CC1CO1.C=1C=C(O)C=CC=1C(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1 VNGLVZLEUDIDQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WPSWDCBWMRJJED-UHFFFAOYSA-N 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol;oxirane Chemical compound C1CO1.C=1C=C(O)C=CC=1C(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1 WPSWDCBWMRJJED-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UZDMJPAQQFSMMV-UHFFFAOYSA-N 4-oxo-4-(2-prop-2-enoyloxyethoxy)butanoic acid Chemical compound OC(=O)CCC(=O)OCCOC(=O)C=C UZDMJPAQQFSMMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZVVFVKJZNVSANF-UHFFFAOYSA-N 6-[3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyloxy]hexyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate Chemical compound CC(C)(C)C1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(CCC(=O)OCCCCCCOC(=O)CCC=2C=C(C(O)=C(C=2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1 ZVVFVKJZNVSANF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N Butylhydroxytoluene Chemical compound CC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1 NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- SREFFVHKIFTAKJ-UHFFFAOYSA-N CC(C)C1CCC(C)CC1.OO.OO Chemical class CC(C)C1CCC(C)CC1.OO.OO SREFFVHKIFTAKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N Cyclohexane Chemical compound C1CCCCC1 XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N Didodecyl thiobispropanoate Chemical compound CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N Lauroyl peroxide Chemical compound CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M Methacrylate Chemical compound CC(=C)C([O-])=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N Methacrylic acid Chemical compound CC(=C)C(O)=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 1

- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N Trimethylolpropane Chemical compound CCC(CO)(CO)CO ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N Vinyl acetate Chemical compound CC(=O)OC=C XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LFOXEOLGJPJZAA-UHFFFAOYSA-N [(2,6-dimethoxybenzoyl)-(2,4,4-trimethylpentyl)phosphoryl]-(2,6-dimethoxyphenyl)methanone Chemical compound COC1=CC=CC(OC)=C1C(=O)P(=O)(CC(C)CC(C)(C)C)C(=O)C1=C(OC)C=CC=C1OC LFOXEOLGJPJZAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N [2-[(1-azaniumyl-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidoyl]azanium;dichloride Chemical compound Cl.Cl.NC(=N)C(C)(C)N=NC(C)(C)C(N)=N LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PNEOMAJLPNDNPM-UHFFFAOYSA-N [P].P(OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C Chemical compound [P].P(OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C PNEOMAJLPNDNPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N [diacetyloxy(ethenyl)silyl] acetate Chemical compound CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RMKZLFMHXZAGTM-UHFFFAOYSA-N [dimethoxy(propyl)silyl]oxymethyl prop-2-enoate Chemical compound CCC[Si](OC)(OC)OCOC(=O)C=C RMKZLFMHXZAGTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1

- ATMLPEJAVWINOF-UHFFFAOYSA-N acrylic acid acrylic acid Chemical compound OC(=O)C=C.OC(=O)C=C ATMLPEJAVWINOF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000005073 adamantyl group Chemical group C12(CC3CC(CC(C1)C3)C2)* 0.000 description 1

- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1

- 125000002723 alicyclic group Chemical group 0.000 description 1

- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 1

- XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N alpha-Methylstyrene Chemical compound CC(=C)C1=CC=CC=C1 XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PYKYMHQGRFAEBM-UHFFFAOYSA-N anthraquinone Natural products CCC(=O)c1c(O)c2C(=O)C3C(C=CC=C3O)C(=O)c2cc1CC(=O)OC PYKYMHQGRFAEBM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 150000004056 anthraquinones Chemical class 0.000 description 1

- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 description 1

- CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N benzoic anhydride Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(=O)OC(=O)C1=CC=CC=C1 CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N benzophenone Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(=O)C1=CC=CC=C1 RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000012965 benzophenone Substances 0.000 description 1

- 150000008366 benzophenones Chemical class 0.000 description 1

- 230000001588 bifunctional effect Effects 0.000 description 1

- 125000006226 butoxyethyl group Chemical group 0.000 description 1

- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 1

- 238000006482 condensation reaction Methods 0.000 description 1

- 125000000113 cyclohexyl group Chemical group [H]C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])C1([H])[H] 0.000 description 1

- 125000002704 decyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N di-tert-butyl peroxide Chemical compound CC(C)(C)OOC(C)(C)C LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000012933 diacyl peroxide Substances 0.000 description 1

- XVKKIGYVKWTOKG-UHFFFAOYSA-N diphenylphosphoryl(phenyl)methanone Chemical compound C=1C=CC=CC=1P(=O)(C=1C=CC=CC=1)C(=O)C1=CC=CC=C1 XVKKIGYVKWTOKG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000003438 dodecyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 1

- 238000005401 electroluminescence Methods 0.000 description 1

- FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N ethenyl(triethoxy)silane Chemical compound CCO[Si](OCC)(OCC)C=C FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N ethenyl(trimethoxy)silane Chemical compound CO[Si](OC)(OC)C=C NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N ethenyl-tri(propan-2-yloxy)silane Chemical compound CC(C)O[Si](OC(C)C)(OC(C)C)C=C MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000005448 ethoxyethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])OC([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1

- 238000001879 gelation Methods 0.000 description 1

- 125000003055 glycidyl group Chemical group C(C1CO1)* 0.000 description 1

- 125000003187 heptyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- 125000000623 heterocyclic group Chemical group 0.000 description 1

- XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N hexane-1,6-diol Chemical compound OCCCCCCO XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N hydroxyacetaldehyde Natural products OCC=O WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1

- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1

- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1

- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1

- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1

- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1

- 125000000959 isobutyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1

- 125000005395 methacrylic acid group Chemical group 0.000 description 1

- ZQMHJBXHRFJKOT-UHFFFAOYSA-N methyl 2-[(1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanoate Chemical compound COC(=O)C(C)(C)N=NC(C)(C)C(=O)OC ZQMHJBXHRFJKOT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N methyl phenylglyoxalate Chemical compound COC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1 YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000006082 mold release agent Substances 0.000 description 1

- GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N n,n,4-trimethylaniline Chemical compound CN(C)C1=CC=C(C)C=C1 GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000004108 n-butyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N neopentyl glycol Chemical compound OCC(C)(C)CO SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N octadecyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1 SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- OTLDLKLSNZMTTA-UHFFFAOYSA-N octahydro-1h-4,7-methanoindene-1,5-diyldimethanol Chemical compound C1C2C3C(CO)CCC3C1C(CO)C2 OTLDLKLSNZMTTA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WKGDNXBDNLZSKC-UHFFFAOYSA-N oxido(phenyl)phosphanium Chemical compound O=[PH2]c1ccccc1 WKGDNXBDNLZSKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N palladium;triphenylphosphane Chemical compound [Pd].C1=CC=CC=C1P(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1P(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1P(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1P(C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1

- WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N pentaerythritol Chemical compound OCC(CO)(CO)CO WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000001147 pentyl group Chemical group C(CCCC)* 0.000 description 1

- 125000005634 peroxydicarbonate group Chemical group 0.000 description 1

- PZXHOJFANUNWGC-UHFFFAOYSA-N phenyl 2-oxoacetate Chemical class O=CC(=O)OC1=CC=CC=C1 PZXHOJFANUNWGC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HPAFOABSQZMTHE-UHFFFAOYSA-N phenyl-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C)=C1C(=O)C1=CC=CC=C1 HPAFOABSQZMTHE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N phenyl-(4-phenylphenyl)methanone Chemical compound C=1C=C(C=2C=CC=CC=2)C=CC=1C(=O)C1=CC=CC=C1 LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1

- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 1

- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1

- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 1

- 229920000058 polyacrylate Polymers 0.000 description 1

- 229920001748 polybutylene Polymers 0.000 description 1

- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1

- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1

- 230000000379 polymerizing effect Effects 0.000 description 1

- 125000001436 propyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 1

- 238000011160 research Methods 0.000 description 1

- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 1

- 239000003566 sealing material Substances 0.000 description 1

- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1

- 239000000344 soap Substances 0.000 description 1

- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1

- 125000004079 stearyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1

- 229940074412 sulfur iodide Drugs 0.000 description 1

- 125000000999 tert-butyl group Chemical group [H]C([H])([H])C(*)(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- 150000003512 tertiary amines Chemical class 0.000 description 1

- LVEOKSIILWWVEO-UHFFFAOYSA-N tetradecyl 3-(3-oxo-3-tetradecoxypropyl)sulfanylpropanoate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC LVEOKSIILWWVEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920005992 thermoplastic resin Polymers 0.000 description 1

- 150000003585 thioureas Chemical class 0.000 description 1

- YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N thioxanthen-9-one Chemical class C1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3SC2=C1 YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000013008 thixotropic agent Substances 0.000 description 1

- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1

- MZHULIWXRDLGRR-UHFFFAOYSA-N tridecyl 3-(3-oxo-3-tridecoxypropyl)sulfanylpropanoate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCC MZHULIWXRDLGRR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000002889 tridecyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N triethylene glycol Chemical compound OCCOCCOCCO ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QEDNBHNWMHJNAB-UHFFFAOYSA-N tris(8-methylnonyl) phosphite Chemical compound CC(C)CCCCCCCOP(OCCCCCCCC(C)C)OCCCCCCCC(C)C QEDNBHNWMHJNAB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QQBLOZGVRHAYGT-UHFFFAOYSA-N tris-decyl phosphite Chemical compound CCCCCCCCCCOP(OCCCCCCCCCC)OCCCCCCCCCC QQBLOZGVRHAYGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920001567 vinyl ester resin Polymers 0.000 description 1

- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 description 1

- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1

- PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N ε-Caprolactone Chemical compound O=C1CCCCCO1 PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)

Description

携帯電話用のカメラモジュールには、通常、屈折率の異なる複数枚のレンズが使用され、高屈折率のレンズの材料にはフルオレン系ポリエステル樹脂が主に用いられている。

しかし、フルオレン系ポリエステル樹脂は熱可塑性樹脂であるため、はんだリフロー時の熱によって溶融しやすかった。

例えば、特許文献1には、フルオレン系ジ(メタ)アクリレートと、該フルオレン系ジ(メタ)アクリレートを溶解するコモノマー(例えばスチレン、ベンジルメタクリレートなど)とを含有するプラスチックレンズ材料が開示されている。特許文献1によれば、該プラスチックレンズ材料をラジカル重合することで、耐熱性、表面硬度、耐薬品性及び透明性に優れ、1.60以上の屈折率を有するプラスチックレンズが得られるとしている。

また、特許文献2には、フルオレン系ジ(メタ)アクリレート及びフェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレートを含有する光学材料用樹脂組成物が開示されている。特許文献2によれば、該光学材料用樹脂組成物の硬化物は高屈折率であり、透明性にも優れるため、プラスチックレンズに使用できるとしている。

特許文献2に記載の光学材料用樹脂組成物の場合、得られるレンズ等の硬化物の屈折率は1.606以下と低く、該光学材料用樹脂組成物からは必ずしも高屈折率のレンズを得ることができなかった。また、硬化物のガラス転移点も低い。

[1] ラジカル重合性単量体成分(X)及び重合開始剤(E)を含有する硬化性樹脂組成物であって、

ラジカル重合性単量体成分(X)は、

下記一般式(1)で示されるフルオレン骨格を有する(メタ)アクリレート(A)、

フェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレート(B)、並びに、

ベンジル(メタ)アクリレート、フェニル(メタ)アクリレート及びフェノキシエチル(メタ)アクリレートからなる群より選ばれる少なくとも1種の(メタ)アクリレート(C)を含み、

ラジカル重合性単量体成分(X)の総量100質量%中、前記(メタ)アクリレート(A)の含有量が50〜90質量%であり、前記フェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレート(B)の含有量が5〜45質量%であり、前記(メタ)アクリレート(C)の含有量が5〜45質量%であり、

ラジカル重合性単量体成分(X)の総量100質量部に対して、前記重合開始剤(E)の含有量が0.05〜10質量部であり、

当該硬化性樹脂組成物の総量100質量%中、ラジカル重合性単量体成分(X)及び重合開始剤(E)の含有量の合計が95質量%以上である、硬化性樹脂組成物。

[3] [1]または[2]に記載の硬化性樹脂組成物が硬化した、硬化物。

[4] [3]に記載の硬化物からなる、光学部材。

[5] [3]に記載の硬化物からなる、レンズ。

[6] [5]に記載のレンズを備える、カメラモジュール。

なお、本発明において、「(メタ)アクリル」とは、アクリル及びメタクリルの総称である。「(メタ)アクリレート」とは、アクリレート及びメタクリレートの総称である。「(メタ)アクリロイル基」は、アクリロイル基及びメタクリロイル基の総称であり、一般式:CH2=C(R)−C(=O)−[Rは水素原子またはメチル基を示す。]で表される。

また、本発明において、「成形品」とは、本発明の硬化性樹脂組成物が硬化したものである。

本発明の硬化性樹脂組成物は、ラジカル重合性単量体成分(X)及び重合開始剤(E)を含有する。

硬化性樹脂組成物は、酸化防止剤(F)をさらに含有することが好ましい。

ラジカル重合性単量体成分(X)は、以下に示す(メタ)アクリレート(A)(以下、「(A)成分」という。)と、フェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレート(B)(以下、「(B)成分」という。)と、(メタ)アクリレート(C)(以下、「(C)成分」という。)とを含む。

ラジカル重合性単量体成分(X)は、以下に示すラジカル重合性単量体(D)(以下、「(D)成分」という。)を含んでいてもよい。

(A)成分は、下記一般式(1)で示されるフルオレン骨格を有する(メタ)アクリレートである。(A)成分は、硬化物の屈折率やガラス転移点を高めたり、硬化物の耐リフロー性を向上させたりする成分である。

式(1)中、mは0〜5の整数を示し、nは0〜5の整数を示す。m及びnがそれぞれ5以下の整数であれば、硬化物の屈折率やガラス転移点が高くなる。硬化性樹脂組成物の粘度が成形性に適した値となり、成形性が向上することから、m及びnはそれぞれ1〜2の整数が好ましい。

(B)成分は、フェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレートである。(A)成分と(B)成分とを併用することで(A)成分が溶解しやすくなり、硬化性樹脂組成物の粘度が成形性に適した値となる。加えて、硬化物の屈折率も向上する。

これらフェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレートは、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

(C)成分は、ベンジル(メタ)アクリレート、フェニル(メタ)アクリレート及びフェノキシエチル(メタ)アクリレートからなる群より選ばれる少なくとも1種の(メタ)アクリレートである。硬化性樹脂組成物が(C)成分を含有することで粘度が成形性に適した値となる。加えて、硬化物の屈折率も向上する。

(C)成分としては、硬化物のガラス転移点がより高まる観点から、ベンジルメタクリレート、フェニルメタクリレートが特に好ましい。

(D)成分は、上述した(A)成分、(B)成分及び(C)成分以外のラジカル重合性単量体である。硬化性樹脂組成物が(D)成分を含有することで粘度をより調整しやすくなる。加えて、硬化物のガラス転移点もより向上しやすくなる。

(D)成分としては、単官能の(メタ)アクリルモノマー、多官能の(メタ)アクリルモノマー、(メタ)アクリルモノマー以外のビニル基含有モノマー(その他のビニル基含有モノマー)、ラジカル重合性基を有するシルセスキオキサン化合物などが挙げられる。

これら単官能の(メタ)アクリルモノマーは、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

これら多官能の(メタ)アクリルモノマーは、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

これらその他のビニル基含有モノマーは、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

ラジカル重合性基を1つ有するトリアルコキシシラン化合物としては、例えば3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシランなどが挙げられる。(B)成分との相溶性や共重合性に優れる観点から、ラジカル重合性基としては(メタ)アクリロイル基が好ましく、このようなラジカル重合性基を分子内に1つ有するトリアルコキシシラン化合物としては、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピルトリエトキシシランが好ましい。

ラジカル重合性基を有するシルセスキオキサン化合物としては市販品を用いることができる。ラジカル重合性基を有するシルセスキオキサン化合物の市販品としては、例えば、東亞合成株式会社製の「商品名:AC−SQTA−100」、「商品名:AC−SQSI−20」、「商品名:MAC−SQTM−100」、「商品名:MAC−SQSI−20」などが挙げられる。

これらラジカル重合性基を有するシルセスキオキサン化合物は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

重合開始剤(E)としてはラジカル重合開始剤が挙げられ、例えば光重合開始剤、熱重合開始剤、レドックス重合に用いられる過酸化物などが挙げられる。重合開始剤(E)の種類は重合方法に応じて適宜選択することができる。

これら光重合開始剤は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

有機過酸化物の具体例としては、メチルエチルケトンパーオキサイド等のケトンパーオキサイド;1,1−ジ(t−ヘキシルパーオキシ)−3,3,5−トリメチルシクロヘキサン、1,1−ジ(t−ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1−ジ(t−ブチルパーオキシ)シクロヘキサン等のパーオキシケタール;1,1,3,3−テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、p−メンタンハイドロパーオキサイド等のハイドロパーオキサイド;ジクミルパーオキサイド、ジ−t−ブチルパーオキサイド等のジアルキルパーオキサイド;ジラウロイルパーオキサイド、ジベンゾイルパーオキサイド等のジアシルパーオキサイド;ジ(4−t−ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、ジ(2−エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート等のパーオキシジカーボネート;t−ブチルパーオキシ−2−エチルヘキサノエート、t−ヘキシルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t−ブチルパーオキシベンゾエート、1,1,3,3−テトラメチルブチルパーオキシ−2−エチルヘキサノエート等のパーオキシエステルなどが挙げられる。

アゾ化合物の具体例としては、2,2’−アゾビスイソブチロニトリル、2,2’−アゾビス(2−メチルブチロニトリル)、2,2’−アゾビス(2,4−ジメチルバレロニトリル)、1,1’−アゾビス−1−シクロヘキサンカルボニトリル、ジメチル−2,2’−アゾビスイソブチレート、4,4’−アゾビス−4−シアノバレリック酸、2,2’−アゾビス−(2−アミジノプロパン)ジハイドロクロライドなどが挙げられる。

これら熱重合開始剤は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

なお、レドックス重合には、通常、レドックス系重合開始剤が用いられる。レドックス系重合開始剤は、過酸化物と還元剤とを併用した重合開始剤である。上述した過酸化物をレドックス系重合開始剤として使用する場合、還元剤との組み合わせの一例は以下の通りである。

(1)ジベンゾイルパーオキサイド(過酸化物)と、N,N−ジメチルアニリン、N,N−ジメチル−p−トルイジン、N,N−ビス(2−ヒドロキシプロピル)−p−トルイジン等の芳香族3級アミン類(還元剤)との組み合わせ。

(2)ハイドロパーオキサイド(過酸化物)と金属石鹸類(還元剤)との組み合わせ。

(3)ハイドロパーオキサイド(過酸化物)とチオ尿素類(還元剤)との組み合わせ。

硬化性樹脂組成物は、酸化防止剤(F)をさらに含有することが好ましい。硬化性樹脂組成物が酸化防止剤(F)を含有することで、硬化物のリフロー時の着色をより抑制できる。

これら酸化防止剤(F)は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

硬化性樹脂組成物は、本発明の効果を損なわない範囲内であれば、上述したラジカル重合性単量体成分(X)、重合開始剤(E)及び酸化防止剤(F)以外の他の成分(以下、「その他成分」という。)を含有してもよい。

その他成分としては、例えばアクリル系重合体、ゴム、シリカ微粒子、可塑剤、紫外線吸収剤、消泡剤、揺変剤、重合禁止剤、離型剤、充填剤、蛍光体、顔料等の各種添加剤が挙げられる。

硬化性樹脂組成物を製造する方法としては、例えば(A)成分、(B)成分及び(C)成分と、重合開始剤(E)と、必要に応じて(D)成分、酸化防止剤(F)、その他成分とを常温で撹拌混合する方法や、これらを加熱混合する方法などが挙げられる。

重合開始剤(E)として熱重合開始剤を用いる場合は、硬化性樹脂組成物の安定性の点から、(A)成分、(B)成分及び(C)成分と、必要に応じて(D)成分、酸化防止剤(F)、その他成分とを加熱混合した後に冷却し、常温で重合開始剤(E)を加えて撹拌混合し、硬化性樹脂組成物を得る方法が好ましい。

加熱混合により硬化性樹脂組成物を製造する場合は、相溶性が良好となり、より均一に混合できる観点から、40〜100℃の加熱下で混合することが好ましく、混合の攪拌時間は0.1〜5時間の範囲にあることが好ましい。

硬化性樹脂組成物の粘度は、23℃においてB型粘度計を用いた測定値が100〜45,000mPa・sの範囲にあることが好ましく、より好ましくは200〜40,000mPa・sであり、さらに好ましくは500〜30,000mPa・sである。硬化性樹脂組成物の粘度が上記範囲内であれば、良好な成形性が得られる。特に、硬化性樹脂組成物の粘度が100mPa・s以上であればディスペンサや金型からの樹脂漏れを抑制でき、45,000mPa・s以下であれば金型への浸入性や移液時の作業性が良好なものとなる。

以上説明した本発明の硬化性樹脂組成物は、上述した(A)成分、(B)成分及び(C)成分を特定量含むラジカル重合性単量体成分(X)と、特定量の重合開始剤(E)とを95質量%以上含有する。よって、本発明の硬化性樹脂組成物は、成形性に適した粘度を有する。また、本発明の硬化性樹脂組成物からは、高い透明性、高い屈折率及び高いガラス転移点を有する硬化物が得られる。該硬化物は、耐リフロー性にも優れる。

本発明の硬化物は、上述した本発明の硬化性樹脂組成物が硬化したものである。

硬化物を得る方法としては、例えば、硬化性樹脂組成物を所定の形状としておき、これを硬化させて所定の形状を有する硬化物を得る方法が挙げられる。このようにして所定の形状を有する硬化物を得る方式としては、例えば、フィルム基材等に硬化性樹脂組成物を塗工するコーティング方式、ポッティング成形方式、キャスティング成形方式、プリンティング成形方式、液体樹脂射出成形方式(LIM方式)、トランスファー成形方式などが挙げられる。

また、硬化性樹脂組成物を硬化する方法としては、硬化性樹脂組成物に含まれる重合開始剤(E)の種類に応じて、光重合、熱重合及びレドックス重合のいずれかの方法を採用できる。

硬化性樹脂組成物を光重合した後には、アフターキュアーをさらに行うことが好ましい。これにより、硬化物中に残存する未反応の(メタ)アクリロイル基の量を減少させることができ、硬化物の強度をより高めることができる。アフターキュアーの条件としては70〜150℃で0.1〜24時間が好ましく、80〜130℃で0.2〜10時間がより好ましい。

LIM方式やトランスファー成形方式などのように、予め加熱された型に硬化性樹脂組成物を注入して成形する場合の硬化時間(加熱時間)は、硬化温度によって異なるが、例えば硬化温度が100℃の場合、1〜180秒が好ましく、1〜120秒がより好ましく、1〜60秒がさらに好ましい。一方、キャスティング成形方式のように常温の型に硬化性樹脂組成物を注入後、加熱する場合の硬化時間は、硬化温度によって異なるが、例えば硬化温度が70℃の場合、5分〜5時間が好ましく、10分〜3時間がより好ましい。

硬化性樹脂組成物を熱重合した後には、アフターキュアーをさらに行うことが好ましい。アフターキュアーの条件としては50〜150℃で0.1〜10時間が好ましく、70〜130℃で0.2〜5時間がより好ましい。

硬化性樹脂組成物がゲル化しにくく、安定的に取り扱える点から、予め還元剤を硬化性樹脂組成物に溶解させておき、これに過酸化物を追加する手順で硬化を実施する方法が好ましい。

硬化物の屈折率は、25℃におけるナトリウムD線(589nm)での測定値が、1.610以上であることが好ましく、1.613以上であることがより好ましく、1.615以上であることがさらに好ましい。硬化物の屈折率が1.610以上であれば、光学部材に適用した場合に多様な光学設計が可能となり、様々な用途へ適用できる。

硬化物のガラス転移点は、80℃以上であることが好ましく、90℃以上であることがより好ましく、100℃以上であることがさらに好ましい。硬化物のガラス転移点が80℃以上であれば、高温環境においても硬化物の形状が安定するため(すなわち、変形しにくいため)、光学部材に適用した場合に光学部材としての信頼性が向上する。

本発明において、「硬化物のガラス転移点」とは、動的粘弾性測定装置にて硬化物の動的粘弾性及び損失正接を測定し、損失正接(tanδ)が最大値を示す温度のことである。

以上説明した本発明の硬化物は、上述した本発明の硬化性樹脂組成物が硬化したものであるので、高い透明性、高い屈折率及び高いガラス転移点を有し、耐リフロー性にも優れる。

本発明の光学部材は、上述した本発明の硬化性樹脂組成物が硬化した硬化物からなり、該硬化物を成形して作製される。該成形は、硬化性樹脂組成物を硬化した後に行ってもよく、硬化と同時に行ってもよい。成形方法としては、コーティング方式、ポッティング成形方式、キャスティング成形方式、プリンティング成形方式、LIM方式、トランスファー成形方式などが挙げられる。成形時の硬化方法は、光学部材の透明性が良好となる点で、光重合、熱重合が好ましい。

以下、光学部材の一例であるレンズと、該レンズを備えたカメラモジュールの一実施形態例について、説明する。

本発明のレンズは、上述した本発明の硬化性樹脂組成物が硬化した硬化物からなる。このレンズは、例えば、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末、パソコン、デジタルカメラ等の電子機器や、自動車等に備え付けられる電子機器などのカメラレンズに用いられる。

レンズは、本発明の硬化物単独からなる成形品であってもよいが、平面ガラスあるいはガラスウエハー等の透明基材と、この透明基材上に成形された上述の硬化物からなるハイブリッドレンズであってもよい。

本発明のカメラモジュールは、上述した本発明の硬化性樹脂組成物が硬化した硬化物からなるレンズを備える。

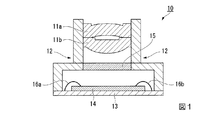

図1にカメラモジュールの一例を示す。

図1に示すカメラモジュール10は、カメラレンズ11a,11b及び赤外線カットフィルター15を備えたレンズホルダー12と、センサーチップ14及びボンディングワイヤ16a,16bを備えた基板13とを具備し、この基板13上にレンズホルダー12が積層されている。

この例のカメラモジュール10に備わるカメラレンズは2枚であるが、1枚であってもよいし、3枚以上であってもよい。

なお、各実施例及び比較例中「部」は「質量部」を意味する。

また、実施例及び比較例における粘度、屈折率、ガラス転移点は以下の方法で測定し、透明性、耐リフロー性、リフロー時着色については以下の方法で評価した。

なお、実施例5は参考例である。

<粘度の測定>

液温を23℃に調整した硬化性樹脂組成物の粘度をB型粘度計により測定した。

硬化性樹脂組成物を硬化して、約50mm×50mm×厚さ1mmの硬化物を作製した。該硬化物の全光線透過率(%)をJIS K 7105に準じて測定した。測定には、ヘーズメーター(株式会社村上色彩技術研究所製、「HM−150型」)を用いた。

硬化性樹脂組成物を硬化して、厚さ100μmの硬化物を作製した。該硬化物の屈折率(ナトリウムD線(589nm)、25℃)を多波長アッベ屈折計(株式会社アタゴ製、「DR−M2」)により測定した。なお、測定中間液として、イオウヨウ化メチレン(株式会社アタゴ製)を用いた。

硬化性樹脂組成物を硬化して、約4mm×35mm×厚さ1mmの硬化物を作製した。該硬化物の動的粘弾性及び損失正接を測定し、損失正接(tanδ)が最大値を示す温度を硬化物のガラス転移点とした。測定には、動的粘弾性測定装置(ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン株式会社製、「RSA−II」)を用い、測定条件は引っ張りモード、測定周波数10Hzとした。

硬化性樹脂組成物を硬化して、約50mm×50mm×厚さ1mmの硬化物を作製した。リフローシュミレーター(株式会社マルコム製、「SRS−1C」)を用い、硬化物に図2のグラフに示すように経時的(横軸)な温度(縦軸)負荷を与えるリフロー試験を3サイクル実施した。リフロー試験後の硬化物の外観を目視にて観察し、以下の評価基準にて耐リフロー性を評価した。

○:溶融が認められない。

×:溶融が認められる。

硬化性樹脂組成物を硬化して、約50mm×50mm×厚さ1mmの硬化物を作製した。該硬化物のYI値(初期YI値)をASTM D 1925に準じて測定した。測定には、分光測色計(コニカミノルタ株式会社製、「CM−5」)を用いた。

次いで、耐リフロー性の評価と同様にしてリフロー試験を実施した。リフロー試験後の硬化物のYI値(試験後YI値)を測定し、下記式(i)によりΔYIを算出した。ΔYIが小さいほど、リフロー時の着色が抑制されたことを意味する。

ΔYI=試験後YI値−初期YI値 ・・・(i)

<硬化性樹脂組成物の調製>

冷却器を備えた反応容器に、(A)成分として大阪ガスケミカル株式会社製の「商品名:オグソールEA−0200」(上記一般式(1)において、R1、R2、R3、R4の全てが水素原子であり、m及びmがいずれも1である化合物)70部と、(B)成分としてオルトフェニルフェノキシエチルアクリレート(MIWON社製の「商品名:MIRAMER M1142」)15部と、(C)成分としてベンジルメタクリレート(三菱レイヨン株式会社製の「商品名:アクリエステルBZ」)15部と、重合開始剤(E)として1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(BASF社製の「商品名:IRGACURE184」)0.5部、及び2,4,6−トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド(BASF社製の「商品名:LUCIRIN TPO」)0.1部とを加え、70℃で2時間撹拌することで、硬化性樹脂組成物を得た。

得られた硬化性樹脂組成物の粘度を測定した。結果を表1に示す。

得られた硬化性樹脂組成物を、約50mm×50mmの正方形状を切り抜いた1mm厚のシリコーンシートとガラス板から成る型に流し込み、さらに上部より板ガラスを積層することで密閉した。次いで、ガラス面にメタルハライドランプを用いて、積算光量1000mJ/cm2の紫外線を照射した後、100℃で30分間加熱した。冷却後、板ガラスを除去し、約50mm×50mm×厚さ1mmの硬化物を得た。

同様の手法において、約4mm×35mmの長方形状を切り抜いたシリコーンシートを用いることで約4mm×35mmの硬化物、厚さ約100μmのポリエステルテープを用いることで厚さ約100μmの硬化物をそれぞれ作製した。

得られた硬化物を用い、屈折率及びガラス転移点を測定し、透明性、耐リフロー性及びリフロー時着色を評価した。これらの結果を表1に示す。

表1に記載の配合組成に変更した以外は、実施例1と同様にして硬化性樹脂組成物を調製し、硬化物を作製し、各種測定及び評価を実施した。これらの結果を表1に示す。

<硬化性樹脂組成物の調製>

冷却器を備えた反応容器に、(A)成分としてオグソールEA−0200を70部と、(B)成分としてオルトフェニルフェノキシエチルアクリレートを15部と、(C)成分としてベンジルメタクリレートを15部加え、70℃で2時間撹拌した。室温に冷却した後、重合開始剤(E)として1,1,3,3−テトラメチルブチルパーオキシ−2−エチルヘキサノエート(日油株式会社製の「商品名:パーオクタO」)1部を加え、さらに10分間攪拌し、硬化性樹脂組成物を得た。

得られた硬化性樹脂組成物を用いた以外は、実施例1と同様にして硬化物を作製し、各種測定及び評価を実施した。これらの結果を表1に示す。

得られた硬化性樹脂組成物を、約50mm×50mmの正方形状を切り抜いた1mm厚のシリコーンシートとガラス板から成る型に流し込み、さらに上部より板ガラスを積層することで密閉した。次いで、90℃で1時間、100℃で30分間加熱した。冷却後、板ガラスを除去し、約50mm×50mm×厚さ1mmの硬化物を得た。

同様の手法において、約4mm×35mmの長方形状を切り抜いたシリコーンシートを用いることで約4mm×35mmの硬化物、厚さ約100μmのポリエステルテープを用いることで厚さ約100μmの硬化物をそれぞれ作製した。

得られた硬化物を用い、屈折率及びガラス転移点を測定し、透明性、耐リフロー性及びリフロー時着色を評価した。これらの結果を表1に示す。

表2に記載の配合組成に変更した以外は、実施例1と同様にして硬化性樹脂組成物を調製し、硬化物を作製し、各種測定及び評価を実施した。これらの結果を表2に示す。

・オグソールEA−0200:上記一般式(1)において、R1、R2、R3、R4の全てが水素原子であり、m及びmがいずれも1である化合物(大阪ガスケミカル株式会社製の「商品名:オグソールEA−0200」)。

・MIRAMER M1142:オルトフェニルフェノキシエチルアクリレート(MIWON社製の「商品名:MIRAMER M1142」)。

・アクリエステルBZ:ベンジルメタクリレート(三菱レイヨン株式会社製の「商品名:アクリエステルBZ」)。

・アクリエステルPH:フェニルメタクリレート(三菱レイヨン株式会社製の「商品名:アクリエステルPH」)。

・ニューフロンティアPHE:フェノキシエチルアクリレート(第一工業製薬株式会社製の「商品名:ニューフロンティアPHE」)。

・IRGACURE184:1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(BASF社製の「商品名:IRGACURE184」)、光重合開始剤。

・LUCIRIN TPO:2,4,6−トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド(BASF社製の「商品名:LUCIRIN TPO」)、光重合開始剤。

・パーオクタO:1,1,3,3−テトラメチルブチルパーオキシ−2−エチルヘキサノエート(日油株式会社製の「商品名:パーオクタO」、10時間半減期温度=65.3℃)、熱重合開始剤。

・IRGANOX1076:n−オクタデシル−3−(3’,5’−ジ−t−ブチル−4’−ヒドロキシフェニル)プロピオネート(BASF社製の「商品名:IRGANOX1076」)。

特に、ラジカル重合性単量体成分(X)中の(A)成分の含有量が60質量%超であり、(B)成分の含有量が30質量%未満である実施例1〜7で得られた硬化性樹脂組成物からは、ガラス転移点がより高い硬化物が得られた。

(C)成分を含有せず、かつ(A)成分の含有量が少ない比較例2の硬化性樹脂組成物が硬化した硬化物は、ガラス転移点が低かった。

(B)成分を含有しない比較例3の硬化性樹脂組成物が硬化した硬化物は、屈折率が低かった。

(A)成分の含有量が少ない比較例4の硬化性樹脂組成物が硬化した硬化物は、屈折率及びガラス転移点が低かった。

11a,11b カメラレンズ

12 レンズホルダー

13 基板

14 センサーチップ

15 赤外線カットフィルター

16a,16b ボンディングワイヤ

Claims (6)

- ラジカル重合性単量体成分(X)及び重合開始剤(E)を含有する硬化性樹脂組成物であって、

ラジカル重合性単量体成分(X)は、

下記一般式(1)で示されるフルオレン骨格を有する(メタ)アクリレート(A)、

フェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレート(B)、並びに、

ベンジルメタクリレート、フェニルメタクリレート及びフェノキシエチルメタクリレートからなる群より選ばれる少なくとも1種のメタクリレート(C)を含み、

ラジカル重合性単量体成分(X)の総量100質量%中、前記(メタ)アクリレート(A)の含有量が50〜90質量%であり、前記フェニルフェノキシエチル(メタ)アクリレート(B)の含有量が5〜45質量%であり、前記メタクリレート(C)の含有量が5〜45質量%であり、

ラジカル重合性単量体成分(X)の総量100質量部に対して、前記重合開始剤(E)の含有量が0.05〜10質量部であり、

当該硬化性樹脂組成物の総量100質量%中、ラジカル重合性単量体成分(X)及び重合開始剤(E)の含有量の合計が95質量%以上である、硬化性樹脂組成物。

- 酸化防止剤(F)をさらに含有する、請求項1に記載の硬化性樹脂組成物。

- 請求項1または2に記載の硬化性樹脂組成物が硬化した、硬化物。

- 請求項3に記載の硬化物からなる、光学部材。

- 請求項3に記載の硬化物からなる、レンズ。

- 請求項5に記載のレンズを備える、カメラモジュール。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014233507A JP6500399B2 (ja) | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材、レンズ及びカメラモジュール |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014233507A JP6500399B2 (ja) | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材、レンズ及びカメラモジュール |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016098248A JP2016098248A (ja) | 2016-05-30 |

| JP6500399B2 true JP6500399B2 (ja) | 2019-04-17 |

Family

ID=56075302

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014233507A Active JP6500399B2 (ja) | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材、レンズ及びカメラモジュール |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6500399B2 (ja) |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6848213B2 (ja) * | 2016-05-31 | 2021-03-24 | 三菱ケミカル株式会社 | 光学部材用硬化性樹脂組成物、光学部材用樹脂、光学部材、レンズ及びカメラモジュール |

| WO2018062196A1 (ja) | 2016-09-28 | 2018-04-05 | 旭硝子株式会社 | 硬化性組成物および硬化物 |

| WO2018066279A1 (ja) | 2016-10-03 | 2018-04-12 | 富士フイルム株式会社 | 硬化性組成物、硬化物、光学部材、レンズ及び硬化物の製造方法 |

| EP3572396A4 (en) * | 2017-01-17 | 2020-11-18 | Nikon Corporation | COMPOUND (METH) ACRYLATE, ADDITIVE FOR OPTICAL RESIN, OPTICAL ELEMENT AND OPTICAL DEVICE |

| JP2023131745A (ja) * | 2022-03-09 | 2023-09-22 | 三菱ケミカル株式会社 | 硬化物 |

| JP2023131743A (ja) * | 2022-03-09 | 2023-09-22 | 三菱ケミカル株式会社 | 硬化性組成物、硬化物 |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5827852B2 (ja) * | 2011-08-04 | 2015-12-02 | 株式会社ダイセル | ウェハレベルレンズの製造方法 |

| JP6619993B2 (ja) * | 2014-11-17 | 2019-12-11 | 三洋化成工業株式会社 | 活性エネルギー線硬化性組成物およびその硬化物 |

-

2014

- 2014-11-18 JP JP2014233507A patent/JP6500399B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2016098248A (ja) | 2016-05-30 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6500399B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材、レンズ及びカメラモジュール | |

| JP5879963B2 (ja) | 熱硬化性樹脂組成物、その硬化物からなる光学部材 | |

| JP2017122213A (ja) | 液体でありかつ光学的に透明な接着剤(loca)のための反応性オレフィン化合物およびジイソシアネートからの低モノマー1:1モノ付加物とヒドロキシ末端ポリブタジエンとからのアクリレート末端ウレタンポリブタジエン | |

| WO2012077808A1 (ja) | 画像表示装置用粘着シート、画像表示装置及び粘着性樹脂組成物 | |

| JP5793855B2 (ja) | 光硬化性接着剤及び表示素子 | |

| JP6439277B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、その硬化物、光学部材及びコーティング物 | |

| JP5600564B2 (ja) | 光学用紫外線硬化型樹脂組成物 | |

| JP5239169B2 (ja) | 光学部材 | |

| JP6848213B2 (ja) | 光学部材用硬化性樹脂組成物、光学部材用樹脂、光学部材、レンズ及びカメラモジュール | |

| JP2013076097A (ja) | 硬化性樹脂組成物及び光学部材 | |

| JP4457960B2 (ja) | 活性エネルギー線硬化型光学部材用組成物 | |

| WO2011087008A1 (ja) | 硬化性樹脂組成物、その硬化物からなる光学部材 | |

| JP6597060B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材、レンズ及びカメラモジュール | |

| JP6020895B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、硬化物及び光学部材 | |

| JP6631092B2 (ja) | 透明光学部材用硬化性樹脂組成物、硬化物、透明光学部材、レンズ及びカメラモジュール | |

| JP2014205785A (ja) | 硬化性樹脂組成物、硬化物及び光学部材 | |

| JP6915417B2 (ja) | 光学成型材用硬化性樹脂組成物、及びその硬化物、並びに光学成型材、レンズ、カメラモジュール | |

| JP5978500B2 (ja) | 活性エネルギー線硬化型空隙充填用樹脂組成物 | |

| JP6988884B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、ガラス部材、表示装置及び携帯端末 | |

| JP2008075081A (ja) | 樹脂組成物及びその硬化物を用いた光学部材 | |

| JP7115015B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、及びその硬化物、並びに光学成型材、レンズ、カメラモジュール | |

| JP7279454B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、硬化物および光学部材 | |

| JP6582413B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物、硬化物、光学部材及び光学デバイス | |

| WO2018038226A1 (ja) | 硬化性樹脂組成物、画像表示装置及び画像表示装置の製造方法 | |

| JP2017190326A (ja) | (メタ)アクリル酸エステル及びその製造方法、並びにその(共)重合体 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20171020 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20171020 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20171020 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20180606 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180710 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180906 |

|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20181102 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190219 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190304 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6500399 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |