JP6223107B2 - 画像処理装置及び画像処理方法ならびにプログラム - Google Patents

画像処理装置及び画像処理方法ならびにプログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6223107B2 JP6223107B2 JP2013210404A JP2013210404A JP6223107B2 JP 6223107 B2 JP6223107 B2 JP 6223107B2 JP 2013210404 A JP2013210404 A JP 2013210404A JP 2013210404 A JP2013210404 A JP 2013210404A JP 6223107 B2 JP6223107 B2 JP 6223107B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- density

- adjustment

- input

- point

- image processing

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000012545 processing Methods 0.000 title claims description 110

- 238000003672 processing method Methods 0.000 title claims description 5

- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 30

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 11

- 230000006870 function Effects 0.000 description 8

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4

- 238000003705 background correction Methods 0.000 description 3

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 3

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 3

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1

- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1

- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1

- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/46—Colour picture communication systems

- H04N1/56—Processing of colour picture signals

- H04N1/60—Colour correction or control

- H04N1/6027—Correction or control of colour gradation or colour contrast

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/40—Picture signal circuits

- H04N1/407—Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/46—Colour picture communication systems

- H04N1/56—Processing of colour picture signals

- H04N1/60—Colour correction or control

- H04N1/6058—Reduction of colour to a range of reproducible colours, e.g. to ink- reproducible colour gamut

- H04N1/6063—Reduction of colour to a range of reproducible colours, e.g. to ink- reproducible colour gamut dependent on the contents of the image to be reproduced

- H04N1/6066—Reduction of colour to a range of reproducible colours, e.g. to ink- reproducible colour gamut dependent on the contents of the image to be reproduced dependent on the gamut of the image to be reproduced

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N2201/00—Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof

- H04N2201/0077—Types of the still picture apparatus

- H04N2201/0082—Image hardcopy reproducer

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N2201/00—Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof

- H04N2201/0077—Types of the still picture apparatus

- H04N2201/0094—Multifunctional device, i.e. a device capable of all of reading, reproducing, copying, facsimile transception, file transception

Description

本実施形態では画像処理装置としてカラースキャナを有するMFPを対象として説明する。

実施形態1においては制御点として、各濃度域に対して始点・中間点・終点を設定し、濃度域調整の際には調整を行う濃度域の組み合わせにより制御点を選択的に使用する例を説明した。実施形態2では、更に制御点を追加することでハイライト部・シャドウ部といった、より階調再現性の求められる濃度域の濃度調整に関して容易に階調性の維持を可能とする画像処理装置を説明する。

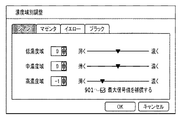

濃度調整機能には、入力された色信号別に濃度特性の傾きを変化させて実施する一律調整がある。これにより入力された画像データに対し、全ての濃度域について一律に濃度調整を行うことが可能である。実施形態3では、上記一律調整のように全ての濃度域について濃度調整を行う処理と同等の効果を、濃度域調整の組み合わせにより実現する画像処理装置を説明する。

また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。

Claims (12)

- 複数の濃度域に対して濃度調整が可能な画像処理装置であって、

ユーザの指示に基づき、複数の濃度域のそれぞれの濃度域に対して調整レベルを入力する入力手段と、

前記入力手段によって調整レベルが入力された複数の濃度域の組み合わせに応じて、濃度調整に使用する濃度特性における制御点を決定する決定手段と、

前記入力手段によって入力された調整レベルに基づき、前記濃度調整に使用する濃度特性の制御点の出力濃度レベルを調整する調整手段と、

前記調整手段によって出力濃度レベルが調整された制御点の間を補間することで濃度特性を生成する生成手段とを有し、

前記決定手段は、前記入力手段によって調整レベルが入力された複数の濃度域が互いに隣接する濃度域の場合、前記濃度域において隣接する側に位置する濃度域の端点以外の点から前記制御点を決定すること

を特徴とする画像処理装置。 - 前記調整手段は、前記入力手段によって調整レベルが入力された複数の濃度域が互いに隣接する場合、該隣接する濃度域のうち低い濃度域の中間点の最大出力濃度レベルが、該隣接する濃度域のうち高い濃度域の中間点の最小出力濃度レベルよりも小さい出力濃度レベルになるように調整することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

- 前記調整手段は、前記入力手段で調整レベルが入力された濃度域の中間点の最大出力濃度レベルが、該濃度域における終点の出力濃度レベルより小さい出力濃度レベルになるように調整することを特徴とする請求項1または2に記載の画像処理装置。

- 前記調整手段は、高濃度域の調整レベルが濃度を薄くすることを示す場合、高濃度域の終点の出力濃度レベルを薄く調整することを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の画像処理装置。

- 前記生成手段は、前記制御点間を線形補間することで前記濃度特性を生成することを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の画像処理装置。

- 前記生成手段は、前記制御点間のベジェ曲線を求めることで前記濃度特性を生成することを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の画像処理装置。

- 前記入力手段は、高濃度域における終点の前記出力濃度レベルを調整するか否かをさらに入力することを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の画像処理装置。

- 前記入力手段で調整レベルが入力された複数の濃度域の組み合わせに応じた前記補間に使用する制御点を規定する選択テーブルと、前記入力手段で入力された調整レベルに応じた各濃度域の制御点の出力濃度レベルを規定する制御点調整テーブルとを格納する格納手段をさらに有し、

前記決定手段は、前記選択テーブルを用いて前記制御点を決定し、

前記調整手段は、前記制御点調整テーブルを用いて前記制御点の出力濃度レベルを調整する

ことを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の画像処理装置。 - 前記複数の濃度域は、隣接濃度域がオーバーラップするように前記入力手段で調整レベルが入力された濃度域を分割する点が設定されていることを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載の画像処理装置。

- 前記生成手段によって生成された前記濃度特性に基づいて、画像データの濃度調整を行う制御手段をさらに有することを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の画像処理装置。

- 複数の濃度域に対して濃度調整が可能な画像処理方法であって、

ユーザの指示に基づき、複数の濃度域のそれぞれの濃度域に対して調整レベルを入力する入力工程と、

前記入力工程において調整レベルが入力された複数の濃度域の組み合わせに応じて、濃度調整に使用する濃度特性における制御点を決定する決定工程と、

前記入力工程において入力された調整レベルに基づき、前記濃度調整に使用する濃度特性の制御点の出力濃度レベルを調整する調整工程と、

前記調整工程において出力濃度レベルが調整された制御点の間を補間することで濃度特性を生成する生成工程とを有し、

前記決定工程において、前記入力工程において調整レベルが入力された複数の濃度域が互いに隣接する濃度域の場合、前記濃度域において隣接する側に位置する濃度域の端点以外の点から前記制御点が決定されること

を特徴とする画像処理方法。 - コンピュータを、請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の画像処理装置の各手段として機能させるためのプログラム。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013210404A JP6223107B2 (ja) | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 画像処理装置及び画像処理方法ならびにプログラム |

| US14/499,882 US9398194B2 (en) | 2013-10-07 | 2014-09-29 | Image processing apparatus and method performing density adjustment on image data based on generated density characteristics data |

| CN201410514400.4A CN104519237B (zh) | 2013-10-07 | 2014-09-29 | 图像处理装置及图像处理方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013210404A JP6223107B2 (ja) | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 画像処理装置及び画像処理方法ならびにプログラム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015075834A JP2015075834A (ja) | 2015-04-20 |

| JP2015075834A5 JP2015075834A5 (ja) | 2016-11-24 |

| JP6223107B2 true JP6223107B2 (ja) | 2017-11-01 |

Family

ID=52776722

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013210404A Active JP6223107B2 (ja) | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 画像処理装置及び画像処理方法ならびにプログラム |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9398194B2 (ja) |

| JP (1) | JP6223107B2 (ja) |

| CN (1) | CN104519237B (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5932068B1 (ja) * | 2015-01-06 | 2016-06-08 | オリンパス株式会社 | 画像処理装置、撮像装置、画像処理方法、画像処理プログラム |

| JP7183937B2 (ja) * | 2019-04-25 | 2022-12-06 | セイコーエプソン株式会社 | 色変換情報生成方法、色変換情報生成プログラム、および色変換情報生成装置 |

| CN113380386B (zh) * | 2021-06-17 | 2024-04-23 | 南阳柯丽尔科技有限公司 | 医用电子胶片图像的调节方法、装置、设备及存储介质 |

Family Cites Families (20)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5760913A (en) * | 1996-02-12 | 1998-06-02 | Splash Technology, Inc. | Color calibration method and system having independent color scanner profiles |

| US6804025B1 (en) * | 1999-03-24 | 2004-10-12 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Calibration data preparing system |

| KR100490405B1 (ko) * | 2002-07-02 | 2005-05-17 | 삼성전자주식회사 | 프린팅 시스템에 있어서 이미지의 색상 조정방법 및 이를위한 그래픽 사용자 인터페이스 |

| JP4453817B2 (ja) * | 2003-12-19 | 2010-04-21 | セイコーエプソン株式会社 | 色画像データ修正装置、色画像データ修正方法および色修正テーブル作成プログラム。 |

| JP4664809B2 (ja) * | 2005-03-01 | 2011-04-06 | 株式会社リコー | カラー画像処理装置及びカラープリンタシステム |

| JP2007166543A (ja) * | 2005-12-16 | 2007-06-28 | Canon Inc | 画像処理装置及びその方法 |

| JP2007183342A (ja) * | 2006-01-05 | 2007-07-19 | Nec Electronics Corp | データ変換回路とそれを用いた表示装置 |

| JP4956356B2 (ja) * | 2007-10-02 | 2012-06-20 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置及び画像処理方法 |

| JP4994203B2 (ja) * | 2007-11-29 | 2012-08-08 | 株式会社リコー | 画像処理装置 |

| JP2009285914A (ja) * | 2008-05-28 | 2009-12-10 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 画像形成装置及び濃度不均一補正画像生成方法 |

| JP5055315B2 (ja) | 2009-03-10 | 2012-10-24 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置及びその制御方法 |

| JP5517569B2 (ja) | 2009-11-13 | 2014-06-11 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置及び画像処理方法 |

| JP5247671B2 (ja) * | 2009-12-22 | 2013-07-24 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 表示データ補正装置、及び、それを使用する表示パネルドライバ、表示装置 |

| JP5484085B2 (ja) * | 2010-01-18 | 2014-05-07 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及びその画質補正方法 |

| JP5896610B2 (ja) * | 2011-03-14 | 2016-03-30 | キヤノン株式会社 | 装置、方法およびプログラム |

| JP5814612B2 (ja) * | 2011-05-11 | 2015-11-17 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置及び画像処理方法並びにプログラム |

| JP2012247924A (ja) * | 2011-05-26 | 2012-12-13 | Canon Inc | 画像処理装置及び画像処理方法並びにプログラム |

| JP5885422B2 (ja) | 2011-08-11 | 2016-03-15 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置および画像処理方法 |

| US20130201206A1 (en) * | 2012-02-06 | 2013-08-08 | Andrew Bryant | Editing media using graphical representation of media |

| JP2015011206A (ja) * | 2013-06-28 | 2015-01-19 | 株式会社沖データ | 画像形成装置及び制御プログラム |

-

2013

- 2013-10-07 JP JP2013210404A patent/JP6223107B2/ja active Active

-

2014

- 2014-09-29 US US14/499,882 patent/US9398194B2/en active Active

- 2014-09-29 CN CN201410514400.4A patent/CN104519237B/zh active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN104519237A (zh) | 2015-04-15 |

| US20150098098A1 (en) | 2015-04-09 |

| CN104519237B (zh) | 2018-08-10 |

| JP2015075834A (ja) | 2015-04-20 |

| US9398194B2 (en) | 2016-07-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US10706340B2 (en) | Image processing apparatus and method for controlling the same with character attribute indicating that pixel is pixel of a character | |

| JP5885422B2 (ja) | 画像処理装置および画像処理方法 | |

| KR20100105497A (ko) | 화상 처리 장치 및 화상 형성 장치의 제어 방법 | |

| KR101810285B1 (ko) | 화상 처리 장치, 화상 처리 방법 및 컴퓨터 프로그램 | |

| JP2016046606A (ja) | 画像処理装置、画像形成装置、画像処理方法及びプログラム。 | |

| JP6613115B2 (ja) | 画像処理装置及び画像処理方法とプログラム | |

| US20130021624A1 (en) | Image processing apparatus, image forming apparatus, image processing method, and computer-readable medium | |

| JP5863001B2 (ja) | 画像処理装置、画像形成装置およびプログラム | |

| JP6223107B2 (ja) | 画像処理装置及び画像処理方法ならびにプログラム | |

| US9218552B2 (en) | Image processing apparatus and image processing method | |

| JP6702685B2 (ja) | 画像形成装置、画像形成装置の制御方法、およびプログラム | |

| JP6452342B2 (ja) | 画像処理装置、画像形成装置、画像処理方法及びプログラム | |

| JP2011004277A (ja) | 画像形成装置 | |

| US10178278B2 (en) | Image forming apparatus that applies correction selectively to a subset of pixels | |

| JP2009253956A (ja) | 画像処理装置 | |

| US20170353627A1 (en) | Image processing apparatus, method, and storage medium using color-adjusted image data | |

| US10404892B2 (en) | Image forming apparatus for outputting a halftone image and image forming method | |

| JP5885489B2 (ja) | 画像処理装置、画像処理方法、コンピュータプログラム | |

| US10560603B2 (en) | Image processing apparatus and image processing method | |

| JP2018107649A (ja) | 画像処理装置、および、コンピュータプログラム | |

| JP6155646B2 (ja) | 画像形成装置及び画像処理方法 | |

| JP2015220742A (ja) | 画像処理装置、画像形成装置、およびそれらの制御方法 | |

| JP2012205220A (ja) | 階調変換制御装置、画像処理装置及びプログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161007 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20161007 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170829 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170905 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20171003 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6223107 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |