JP5678932B2 - 畝成形装置 - Google Patents

畝成形装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5678932B2 JP5678932B2 JP2012176119A JP2012176119A JP5678932B2 JP 5678932 B2 JP5678932 B2 JP 5678932B2 JP 2012176119 A JP2012176119 A JP 2012176119A JP 2012176119 A JP2012176119 A JP 2012176119A JP 5678932 B2 JP5678932 B2 JP 5678932B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- soil

- tail wheel

- groove

- rotor

- cultivated

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Soil Working Implements (AREA)

- Agricultural Machines (AREA)

Description

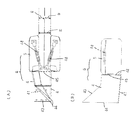

耕耘爪(1)を多数備えるロータ(2)のリヤカバー(3)の後部の左右一側に、ロータ(2)によって耕耘される耕耘土壌を培土する片培土器(4)と、この片培土器(4)の後側に取付けられて前記培土された土壌を押圧して畝側面を形成する左右一対の培土板(5)を備える畝立装置(6)を設け、

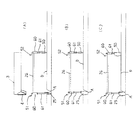

畝立装置(6)で形成される畝溝床面に接地支持する溝尾輪(25)を左右一対の培土板(5)の後部間に設け、耕耘ロータ(2)のリヤカバー(3)の後部の左右他側には、溝尾輪(25)より幅狭に形成し畝上面に接地する畝尾輪(50)を設け、

溝尾輪(25)と畝尾輪(50)は、リヤカバー(3)より後方にあって左右方向に延びる尾輪フレーム(26)の左右両端部に形成するソケット(60)に差し込むロッドによりそれぞれ昇降可能に支持される構成とし、

畝立装置(6)の往復作業走行によりロータ(2)幅よりも広幅域の畝を成形することを特徴とする畝成形装置、の構成とする。

また、畝成形装置の左右両端部に支持する溝尾輪25と、畝尾輪50とは、回転接地幅を大小異にして設定しており、溝尾輪25の接地幅を広くして、重くて作業抵抗力の大きい片培土器4設置側の重量を安定した状態に支持し、培土溝を仕上げると共に、この畝立土壌面の略中央部に位置して接地支持する畝尾輪50の接地幅を狭くして、必要以上に柔らかい耕耘畝上面を鎮圧したり、崩すことのないようにしたもので、きれいな畝成形仕上げを行うことができる。

ここにおいて、この広幅畝成形装置は、耕耘爪1を備えるロータ2の一側後部のリヤカバー3の下面に、この耕耘爪ロータ2によって耕耘される耕耘土壌の横端部を内側へ培土する片培土器4と、この片培土器4の後側に取付けられて培土溝部A,Bの土壌を左右両側へ培土案内する培土板5を設けて畝立装置6を構成し、この畝立装置6の後側部の左右培土板5後端部間の溝床面に接地支持する溝尾輪25を設けて、この畝立装置25の往復作業走行により耕耘爪ロータ2幅よりも広幅域の畝立成形を行う構成とする。

前記片培土器4、及びリヤカバー3等を装着する耕耘爪ロータ2は、この耕耘爪ロータ2の回転駆動によって耕耘される耕耘土壌面Dを鎮圧しながら均平に形成すると共に、この土壌を片培土器4によって培土する。従って、このリヤカバー3の下面に装着されて耕耘土壌面Dを片培土する土壌面をも、このリヤカバー3によって鎮圧しながら均平化して、前記片培土器4による培土跡の培土溝部の法面Gを培土板5の培土作用によって、崩れを少くするように形成し、更に、この片培土器4によって形成された培土溝部A,Bの土壌面を後側の培土板5によって左、右へ培土成形し、このような耕耘爪ロータ2や、リヤカバー3、片培土器4、及び培土板5等の重力や、作業押圧力等を広幅の溝尾輪25によって成形される培土溝幅E域一杯に亘って溝幅全面を広く押圧して締め固めて、これら溝尾輪25や、左右両側部の培土板5等によって、左右方向の蛇行を規制して、培土作用を円滑に行わせることができ、培土溝部A,Bの仕上げをきれいに、良好に行わせることができ、より安定した培土溝部A,Bを形成する。

前記片培土器4、及びリヤカバー3等を装着する耕耘爪ロータ2は、この耕耘爪ロータ2の回転駆動によって耕耘される耕耘土壌面Dを鎮圧しながら均平に形成すると共に、この土壌を片培土器4によって培土するが、これら耕耘爪ロータ2、及び片培土器4によって耕耘成形される広幅耕耘土壌面部Dには、左右一側端部の培土溝部A,Bの低位置Eに溝尾輪25で支持し、他側端部の培土畝上面であって、往復耕耘作業行程によって畝幅Cの略中央部に位置する高位置Dに、畝尾輪50で支持する。このように、耕耘ロータ2装置の後側部は、左右、及び高低位置の異なる溝尾輪25と、畝尾輪50とで支持するもので、培土作用抵抗の大きく働く溝尾輪25の接地支持位置を、低位置で硬い培土溝E床面に支持させると共に、畝尾輪50を柔らかい耕耘畝上面Dに軽く支持させて、耕耘爪ロータ2、及びリヤカバー3等による耕耘土畝面Dを左右水平状形態に形成する。

前記のように広幅畝成形装置の左右両端部を走行支持する溝尾輪25と、畝尾輪50とは、回転接地幅を大小異にして設定しており、溝尾輪25の接地幅を広くして、重くて作業抵抗力の大きい片培土器4設置側の重量を安定した状態に支持し、培土溝床幅E全面を滑面に仕上げると共に、この畝立土壌面の略中央部に位置して接地支持する畝尾輪50の接地幅を狭くして、必要以上に柔らかい耕耘畝上面を鎮圧したり、崩すことのないようにしたもので、きれいな畝成形仕上げを行うものである。

前記のように片培土器4は、リヤカバー3の一側端の下面側に設けられているため、この片培土器4によって培土形成される土壌面Dの上側面をリヤカバー3で鎮圧して安定した崩れ難い畝立面を形成する。このように片培土器4によって形成された跡の培土溝部A、Bは、片培土器4によって培土されない側の土壌や、崩れ落ちた土壌等の残留土壌が、前記リヤカバー3による鎮圧作用を受けない状態の土壌があるが、この培土板5による培土作用を行わせることができるため、培土作用を円滑に行わせることができ、培土溝部A、Bの仕上げをきれいに、良好に行わせることができる。

前記リヤカバー3の下側に位置する片培土器4によって形成される培土溝部A,Bにおいて、左右一対の培土器5による培土作用が行われ、安定したきれいな培土溝A,Bを成形する。この片培土器4の後側の培土板5はターンバックル48等によって左右外側へ適宜の開度θに拡縮調節されて、所定の溝幅形成に適合するようにして、培土溝幅E、乃至溝法面Gを圧接して、安定した培土溝部A,Bの左右両側法面Gを摺動押圧形成することができる。このような培土板5の開度調節においては、上側にリヤカバー3が無く、鎮圧作用が働かないため、培土板5の回動を容易化すると共に、前記法面Gに対する培土板5による仕上げ培土作用は、リヤカバー3による均平作用から遅れて行われるため、培土板5による法面Gに対する培土を正確に、円滑に行って、きれいに法面仕上げすることができる。

2 耕耘爪ロータ

3 リヤカバー

4 片培土器

5 培土板

6 畝立装置

7 耕耘軸

8 トラクタ

25 溝尾輪

50 畝尾輪

51 溝尾輪ハンドル

52 畝尾輪ハンドル

Claims (1)

- 耕耘爪(1)を多数備えるロータ(2)のリヤカバー(3)の後部の左右一側に、ロータ(2)によって耕耘される耕耘土壌を培土する片培土器(4)と、この片培土器(4)の後側に取付けられて前記培土された土壌を押圧して畝側面を形成する左右一対の培土板(5)を備える畝立装置(6)を設け、

畝立装置(6)で形成される畝溝床面に接地支持する溝尾輪(25)を左右一対の培土板(5)の後部間に設け、耕耘ロータ(2)のリヤカバー(3)の後部の左右他側には、溝尾輪(25)より幅狭に形成し畝上面に接地する畝尾輪(50)を設け、

溝尾輪(25)と畝尾輪(50)は、リヤカバー(3)より後方にあって左右方向に延びる尾輪フレーム(26)の左右両端部に形成するソケット(60)に差し込むロッドによりそれぞれ昇降可能に支持される構成とし、

畝立装置(6)の往復作業走行によりロータ(2)幅よりも広幅域の畝を成形することを特徴とする畝成形装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012176119A JP5678932B2 (ja) | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 畝成形装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012176119A JP5678932B2 (ja) | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 畝成形装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014033636A JP2014033636A (ja) | 2014-02-24 |

| JP2014033636A5 JP2014033636A5 (ja) | 2014-10-09 |

| JP5678932B2 true JP5678932B2 (ja) | 2015-03-04 |

Family

ID=50283037

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012176119A Active JP5678932B2 (ja) | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 畝成形装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5678932B2 (ja) |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR101688091B1 (ko) * | 2014-08-07 | 2016-12-20 | 정길동 | 로타리형 일괄 배토기 |

| KR101674054B1 (ko) * | 2014-08-28 | 2016-11-08 | 정길동 | 로타리 배토기 |

| CN104782245A (zh) * | 2015-04-29 | 2015-07-22 | 临沭县东泰机械有限公司 | 一种花生播种机用成型起垄装置 |

| KR102043298B1 (ko) * | 2017-07-03 | 2019-12-05 | 트랙터월드 주식회사 | 로타리 커버 일체형 배토기 |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6286811U (ja) * | 1985-11-18 | 1987-06-03 | ||

| JPS63133901A (ja) * | 1986-11-21 | 1988-06-06 | 井関農機株式会社 | ロ−タリ−耕耘具の畝立装置 |

| JPH051217Y2 (ja) * | 1987-08-07 | 1993-01-13 | ||

| JP3878759B2 (ja) * | 1998-12-16 | 2007-02-07 | ヤンマー農機株式会社 | 耕耘装置 |

| JP4736212B2 (ja) * | 2001-03-14 | 2011-07-27 | 井関農機株式会社 | 畝立成形装置 |

| JP2002272201A (ja) * | 2001-03-16 | 2002-09-24 | Iseki & Co Ltd | 培土装置 |

-

2012

- 2012-08-08 JP JP2012176119A patent/JP5678932B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014033636A (ja) | 2014-02-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5678932B2 (ja) | 畝成形装置 | |

| JP5879860B2 (ja) | 中耕除草培土機 | |

| KR101193401B1 (ko) | 로터리용 배토기 | |

| JP2014033636A5 (ja) | ||

| KR101804684B1 (ko) | 로터베이터용 복합 작업기 | |

| JP4851837B2 (ja) | 農作業機 | |

| JP6916324B2 (ja) | 畝立器 | |

| CN104303630A (zh) | 一种播前苗床联合深松机 | |

| KR101056401B1 (ko) | 트랙터용 쟁기장치 | |

| JP6149513B2 (ja) | 畝成形装置 | |

| JP5761261B2 (ja) | 耕耘機 | |

| JP5709297B2 (ja) | 農作業機 | |

| JP5845971B2 (ja) | 苗移植機 | |

| JP6135124B2 (ja) | 歩行型耕耘機 | |

| JP4961365B2 (ja) | 培土板 | |

| KR102205203B1 (ko) | 경반층을 없애주는 쟁기-로터리 장치 | |

| JP5821663B2 (ja) | 畝成形装置 | |

| JP4046220B2 (ja) | 農作業機 | |

| JP5988819B2 (ja) | 農作業機 | |

| KR101157165B1 (ko) | 농업용 두둑 성형 및 다짐장치 | |

| KR20110082739A (ko) | 승용농기계를 이용한 농경지 평탄화 장치 | |

| JP5682262B2 (ja) | 耕耘整地装置 | |

| JP2011067117A (ja) | ロータリ耕耘装置 | |

| CN204090450U (zh) | 播前苗床联合深松机 | |

| JP2013153724A (ja) | 作業装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140821 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20140821 |

|

| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20140821 |

|

| A975 | Report on accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20140905 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20141021 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20141107 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20141209 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20141222 |

|

| R150 | Certificate of patent (=grant) or registration of utility model |

Ref document number: 5678932 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |