JP4580452B1 - サスペンション装置及び荷重付与装置 - Google Patents

サスペンション装置及び荷重付与装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4580452B1 JP4580452B1 JP2009191179A JP2009191179A JP4580452B1 JP 4580452 B1 JP4580452 B1 JP 4580452B1 JP 2009191179 A JP2009191179 A JP 2009191179A JP 2009191179 A JP2009191179 A JP 2009191179A JP 4580452 B1 JP4580452 B1 JP 4580452B1

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- cross member

- suspension

- vehicle

- load

- members

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Vehicle Body Suspensions (AREA)

- Body Structure For Vehicles (AREA)

Abstract

【解決手段】左右の前輪をそれぞれ支持する前輪支持部材と、車両前後方向に略沿って延び車幅方向に離間して配置されたサイドメンバ10と、左右のサイドメンバにわたして設けられたクロスメンバ40と、左右の前輪支持部材とクロスメンバとを連結するサスペンションアーム70とを備えるサスペンション装置を、クロスメンバの中間部分に車両後方側への荷重を付与する荷重付与装置100を備える構成とする。

【選択図】図2

Description

従来、サスペンションアームの支点に設けられるゴムブッシュにすぐりを形成するとともに、内筒を外筒に対して偏芯させることによってサスペンションアームの圧縮時と引張時とでブッシュの剛性を変化させて、旋回時に所望のトー変化を発生させることが知られている(例えば、特許文献1を参照)。

また、アクチュエータを用いて車輪のトー角を変化させるトー角変更手段を設けて、車両の走行状態に応じてトー角を変更するサスペンション装置が知られている(例えば、特許文献2を参照)。

さらに、車両の操縦安定性及び乗り心地を損なうことなく、車両全体の剛性の向上を図る目的で、フロアトンネルを挟んだフロアパネル間にわたして減衰機構を有する補強連結部を配置し、補強連結部の端部に回動許容機構を設けることが知られている(例えば、特許文献4を参照)。

また、車体下部への飛び石等を防止し、重量増加、コスト増加も最低限に抑えつつ、衝突安全性と操縦安定性をより高い次元で両立させるため、左右のフロントサイドメンバの後端部とクロスメンバとの間に台形状の板部材で形成した補剛カバーを設けることが知られている(例えば、特許文献5を参照)。

また、前後に離間したサスペンションアームを有する後輪用サスペンションの前側サスペンションアームで上述した特性が現れると、旋回内輪のトーイン側へのトー変化が顕著となって内輪のコーナリングフォースが増加して旋回内輪への依存が強まり、内輪側サスペンションのジャッキダウン効果によって、車両が後下がりとなるピッチングを伴うロール挙動が発生する。一般に、車両は旋回時に前下がり(後上がり)のピッチングを伴うロール挙動のほうが運転者の得るフィーリングは良好となるので、上述した挙動の発生は好ましくない。

これに対し、クロスメンバにおける左右のサスペンションアーム支持部間の間隔を狭め、又は、広げる方向の荷重を作用させる連結部材を設けて、車体のヒステリシスの悪影響を低減し、ロール挙動の適切化を図ることが知られている(例えば、特許文献6を参照)。

本発明の課題は、操舵初期の車体ロールのフィーリングを改善したサスペンション装置及び荷重付与装置を提供することである。

請求項1の発明は、左右の前輪をそれぞれ支持する前輪支持部材と、車両前後方向に略沿って延び車幅方向に離間して配置されたサイドメンバと、左右の前記サイドメンバにわたして設けられたクロスメンバと、左右の前記前輪支持部材と前記クロスメンバとを連結するサスペンションアームとを備えるサスペンション装置であって、前記クロスメンバの中間部分に車両後方側への荷重を付与する荷重付与装置を備えることを特徴とするサスペンション装置である。

請求項2の発明は、前記荷重付与装置は前記クロスメンバの後方に左右一対設けられ、前端部が前記クロスメンバの中間部に連結されるとともに後端部が前端部よりも車幅方向外側において前記サイドメンバ又は前記サスペンションアームの取付部に連結されることを特徴とする請求項1に記載のサスペンション装置である。

請求項4の発明は、前記荷重付与装置は前記クロスメンバの前方に左右一対設けられ、後端部が前記クロスメンバの中間部に連結されるとともに前端部が後端部よりも車幅方向外側において前記サイドメンバに連結されることを特徴とする請求項3に記載のサスペンション装置である。

請求項6の発明は、前記荷重付与装置の両端部は、回動許容機構を介して車体に対してそれぞれ揺動可能に支持されることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載のサスペンション装置である。

請求項8の発明は、左右の後輪をそれぞれ支持する後輪支持部材と、車両前後方向に略沿って延び車幅方向に離間して配置されたサイドメンバと、左右の前記サイドメンバにわたして設けられたクロスメンバと、左右の前記後輪支持部材と前記クロスメンバとを連結する前後一対のサスペンションアームとを備えるサスペンション装置に設けられる荷重付与装置であって、一方の端部が前記クロスメンバの中間部分に連結され、他方の端部が前記サイドメンバ及び左右の前記サイドメンバを連結する連結部材の少なくとも一つに連結され、前記クロスメンバの前記中間部分に車両後方側への荷重を付与することを特徴とする荷重付与装置である。

このため、フロントサスペンションの旋回内輪側では、当初サイドメンバが車幅方向外側へ引っ張られた状態から、サスペンションアームからの横力でさらに引張荷重が増大するので、ヒステリシスの影響をほとんど受けず、タイヤ接地点の車幅方向外側への変位が大きくなる。

これに対し、旋回外輪側では、当初サイドメンバが外側へ引っ張られた状態から、サスペンションアームからの引張荷重が減少し、さらに圧縮荷重が作用する場合もあるため、サスペンションアームからの横力はまずヒステリシスロスとして車体に吸収され、この間は車体の変形は抑制されるため、タイヤ接地点の車幅方向内側への変位は小さくなる。

このため、旋回内輪のコーナリングフォースの立ち上がりが旋回外輪に対して遅れ、内輪側サスペンションのジャッキダウン効果が抑制される一方で外輪側サスペンションのジャッキアップ効果は促進され、車両は前部が持ち上がるピッチング挙動を伴ったロール挙動を示す。

通常、車両のロール挙動時においては、前下がり(後上がり)となるピッチング挙動を伴ったほうが、運転者の得るフィーリングが良好となることから、上述した各現象の発生は好ましくない。

この傾向は好ましいものではあるが、このようなピッチングをさらに促進することができれば、ロールのフィーリングをより向上することができる。

この状態から転舵を開始すると、サイドメンバとクロスメンバとの結合箇所の変位は、旋回内輪側に対してヒステリシスの影響を受けにくい旋回外輪側において多くなる。このため、外輪のタイヤ接地点横変位が内輪よりも大きくなり、外輪のコーナリングフォースの立ち上がりが内輪に対して遅れる。その結果、旋回内輪側サスペンションのジャッキダウン効果が促進されるとともに、旋回外輪側サスペンションのジャッキアップ効果が抑制され、車両は前下がりとなるピッチング挙動を伴うロール挙動を示すようになり、フィーリングが向上する。

この状態から転舵を開始すると、サイドメンバとクロスメンバとの結合箇所の変位は、旋回外輪側に対して旋回内輪側において多くなる。このため、内輪のタイヤ接地点横変位が外輪よりも大きくなり、内輪のコーナリングフォースの立ち上がりが外輪に対してさらに遅れる。その結果、旋回外輪側サスペンションのジャッキアップ効果が促進されるとともに、旋回内輪側サスペンションのジャッキダウン効果が抑制され、車両は後上がりとなるピッチング挙動を伴うロール挙動をより強く示すようになり、フィーリングが向上する。

このような回動許容機構として、典型的にはボールジョイント(ピローボールを有するスフェリカルベアリング)を用いることができる。

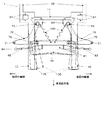

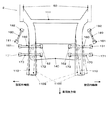

実施例1のサスペンション装置は、乗用車等の自動車の前輪用として適用されるマクファーソンストラット式のものである。

図1、図2に示すように、車両は、例えば鋼製のモノコックボディである車体1を有する。車体1は、サイドメンバ10、アッパメンバ20、ストラットタワー30、フロントクロスメンバ40、サイドシル50(図2参照)等を備えて構成されている。

ストラットタワー30は、サイドメンバ10の車幅方向外側の端部から、アッパメンバ20の車幅方向内側の端部にかけて設けられ、後述するストラット60の上部を収容するとともに、そのトップマウントが締結されるものである。

フロントクロスメンバ40は、左右のロワアーム70が接続されるブラケット41を備えている。ブラケット41は、フロントクロスメンバ40の両端部から下方へ突き出して形成されている。

ロワアーム70は、ハウジング側においては、ボールジョイント71を介してハウジングに連結されている。また、ロワアーム70の車体側端部には、前後方向に離間して配置されたフロントブッシュ72及びリアブッシュ73が設けられている。

フロントブッシュ72は、前後方向に略沿った中心軸方向を有する円筒ゴムブッシュである。フロントブッシュ72は、フロントクロスメンバ40のブラケット41に連結されている。

リアブッシュ73は、上下方向に略沿った中心軸方向を有する円筒ゴムブッシュである。リアブッシュ73は、サポートプレート90に連結されている。

ステアリングギアボックス81は、ステアリングホイールに接続された図示しないステアリングシャフトの回転運動を車幅方向の直進運動に変換するラックアンドピニオン機構を備えている。

タイロッド82は、ステアリングギアボックス81とハウジングの前端部に設けられたナックルアームとを接続し、図示しないステアリングラックの動きをハウジングに伝達し、ハウジングの操向を行うロッド状の部材である。タイロッド82は、前輪FWの車軸中心及びハウジングの操向軸線に対して前方に配置されている。タイロッド82は、その車幅方向外側の端部であるタイロッドエンドに設けられたボールジョイントを介して、ハウジングのナックルアームに接続されている。

ダイアゴナルバー100は、図2に示すように左右一対設けられ、フロントクロスメンバ40側の端部は、フロントクロスメンバ40の中間部における後部に連結されている。ダイアゴナルバー100の車体側の端部は、サポートプレート90に連結されている。ダイアゴナルバー100は、サポートプレート90側となる後端部がフロントクロスメンバ40側となる前端部に対して車幅方向外側となるように、車両前後方向に対して斜行して配置されている。

また、ダイアゴナルバー100の中間部には、例えばコイルスプリング等のバネ要素及びバネ要素にプリロードを付与するターンバックル機構が設けられている。

ダイアゴナルバー100は、フロントクロスメンバ40とサポートプレート90との間で引張力を発生する。

図3に示すように、比較例1のサスペンション装置は、ダイアゴナルバー100が設けられていない点を除いて、実質的に実施例1のサスペンション装置と同様の構成を備えている。

また、旋回時においては、外輪側のロワアーム70が前輪FWの横力で車幅方向内側へ押されることによって、外輪側のサイドメンバ10は、前端部が車幅方向内側に閉じる方向への曲げ変形に転じる。一方、内輪側のロワアーム70が前輪FWの横力で車幅方向外側へ引かれることによって、内輪側のサイドメンバ10は、前端部が車幅方向外側へ開く方向の曲げ変形がさらに大きくなる。

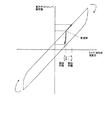

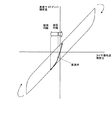

図4において、縦軸は荷重を示し、横軸は変位を示している。また、横軸において、右側は車幅方向内側への変位を示し、左側は車幅方向外側への変位を示している。(図5、10、11において同じ)

比較例1においては、直進状態から旋回内輪側、旋回外輪側でそれぞれ逆向きの荷重が作用した場合、旋回外輪側においては、初期の入力はヒステリシスロスとして車体1の内部で吸収される。そして、車体1のヒステリシス幅に相当する荷重が吸収されてから前輪FWは本格的に変位を開始するため、タイヤ接地点横変位は小さくなる。

これに対し、旋回内輪側においては、外輪側のようなヒステリシスの影響をほとんど受けず、初期の入力から直ちに前輪FWは変位を開始するため、タイヤ接地点横変位は大きくなる。

このため、内輪側サスペンションのジャッキダウン効果が抑制される一方で外輪側サスペンションのジャッキアップ効果は促進され、車両は前部が持ち上がるピッチング挙動を伴ったロール挙動を示す。

このため、実施例1の直進時には、比較例1とは異なり、サイドメンバ10は前端部が車幅方向内側へ閉じる方向の曲げ変形を示している。

また、旋回時においては、内輪側のロワアーム70が前輪FWの横力で車幅方向外側へ引かれることによって、内輪側のサイドメンバ10は、前端部が車幅方向外側に開く方向への曲げ変形に転じる。一方、外輪側のロワアーム70が前輪FWの横力で車幅方向内側へ押されることによって、外輪側のサイドメンバ10は前端部が車幅方向内側に閉じる方向の曲げ変形がさらに大きくなる。

実施例1においては、ダイアゴナルバー100がフロントクロスメンバ40に荷重を付与することによって、サイドメンバ10には直進時であっても前輪FWのタイヤ接地荷重に車体のヒステリシス幅を加えた値を超えるプリロードが付与されている。

このため、実施例1においては、直進状態から旋回内輪側、旋回外輪側でそれぞれ逆向きの荷重が作用した場合、旋回内輪側においては、初期の入力はヒステリシスロスとして車体1の内部で吸収される。そして、車体1のヒステリシス幅に相当する荷重が吸収されてから前輪FWは本格的に変位を開始するため、タイヤ接地点横変位は小さくなる。

これに対し、旋回外輪側においては、内輪側のようなヒステリシスの影響をほとんど受けず、初期の入力から直ちに前輪FWは変位を開始するため、タイヤ接地点横変位は大きくなる。

このため、内輪側サスペンションのジャッキダウン効果が促進されるとともに、外輪側サスペンションのジャッキアップ効果が抑制され、車両は前下がりとなるピッチング挙動を伴うロール挙動を示すようになり、フィーリングが向上する。

さらに、このようなダイアゴナルバー100は、既存の車体1に対しても簡単に後付けすることができる。

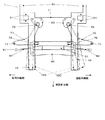

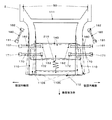

実施例2のサスペンション装置は、乗用車等の自動車の後輪用として適用されるパラレルリンク(デュアルリンク)ストラット式のものである。

図7、図8に示すように、車両は、例えば鋼製のモノコックボディである車体2を有する。車体2は、サイドメンバ110、アッパメンバ120、ストラットタワー130、リアクロスメンバ140、サイドシル50(図7参照)等を備えて構成されている。

サイドメンバ110は、車幅方向に離間して左右に一対設けられている。左右のサイドメンバ110の前端部は、湾曲しつつ車幅方向外側に広がり、サイドシル50の後端部における側部に接合されている。

また、左右のサイドメンバ110の前部は、車幅方向に延びかつフロアパネルに添わせて配置された連結部材111によって連結されている。

ストラットタワー130は、サイドメンバ110の車幅方向外側の端部から、アッパメンバ120の車幅方向内側の端部にかけて設けられ、後述するストラット150の上部を収容するとともに、そのトップマウントが締結されるものである。

リアクロスメンバ140は、左右のフロントラテラルリンク160及びリアラテラルリンク170が接続されるブラケット141を備えている。ブラケット141は、リアクロスメンバ140の両端部から下方へ突き出して形成されている。

ダイアゴナルバー190は、図8に示すように左右一対設けられ、リアクロスメンバ140側の端部は、リアクロスメンバ140の中間部における前部に連結されている。ダイアゴナルバー190の車体側の端部は、サイドメンバ110の前端部近傍に連結されている。ダイアゴナルバー190は、サイドメンバ110側となる前端部がリアクロスメンバ140側となる後端部に対して車幅方向外側となるように、車両前後方向に対して斜行して配置されている。

また、ダイアゴナルバー190の中間部には、例えばコイルスプリング等のバネ要素及びバネ要素にプリロードを付与するターンバックル機構が設けられている。

ダイアゴナルバー190は、リアクロスメンバ140とサイドメンバ110との間で突っ張り力を発生する。

図9に示すように、比較例2のサスペンション装置は、ダイアゴナルバー190が設けられていない点を除いて、実質的に実施例2のサスペンション装置と同様の構成を備えている。

また、旋回時においては、外輪側のフロントラテラルリンク160及びリアラテラルリンク170が後輪RWの横力で車幅方向内側へ押されることによって、外輪側のサイドメンバ110は、後端部が車幅方向内側に閉じる方向への曲げ変形に転じる。一方、内輪側のフロントラテラルリンク160及びリアラテラルリンク170が後輪RWの横力で車幅方向外側へ引かれることによって、内輪側のサイドメンバ110は、後端部が車幅方向外側へ開く方向の曲げ変形がさらに大きくなる。

比較例2においては、直進状態から旋回内輪側、旋回外輪側でそれぞれ逆向きの荷重が作用した場合、旋回外輪側、旋回内輪側ともに初期の入力はヒステリシスロスとして車体2の内部で吸収される。そして、車体2のヒステリシス幅に相当する荷重が吸収されてから後輪RWは本格的に変位を開始する。

比較例2においては、旋回内輪側のタイヤ接地点の横変位は旋回外輪側に対して大きくなるため、転舵初期における旋回内輪のコーナリングフォースの立ち上がりが旋回外輪に対して遅れる。このため、内輪側サスペンションのジャッキダウン効果が抑制される一方で外輪側サスペンションのジャッキアップ効果は促進され、車両は後部が持ち上がり前下がりとなるピッチングを伴ったロール挙動を示す。このような特性自体は好ましい傾向ではあるが、さらにピッチングを大きくしたほうがフィーリングが良好となる場合がある。

このため、実施例2の直進時には、リアクロスメンバ140の開きは比較例2に対して大きくなる。

また、旋回時においては、外輪側のフロントラテラルリンク160及びリアラテラルリンク170が後輪RWの横力で車幅方向内側へ押されることによって、外輪側のサイドメンバ10は前端部が車幅方向外側に開く方向への曲げ変形が小さくなる。一方、内輪側のフロントラテラルリンク160及びリアラテラルリンク170が後輪RWの横力で車幅方向外側へ引かれることによって、内輪側のサイドメンバ110は、後端部が車幅方向外側へ開く方向の曲げ変形がさらに大きくなる。

実施例2においては、ダイアゴナルバー190がリアクロスメンバ140に荷重を付与することによって、サイドメンバ110には直進時であっても後輪RWのタイヤ接地荷重に車体のヒステリシス幅を加えた値を超えるプリロードが付与されている。

このため、実施例2においては、旋回内輪側ではヒステリシスの影響をほとんど受けず、初期の入力から直ちに後輪RWは変位を開始するため、タイヤ接地点横変位は比較例2に対して大きくなる。

一方、旋回外輪側におけるヒステリシスの影響は比較例2に対して大きくなるため、車体2にヒステリシスロスとして吸収される荷重が多くなり、後輪RWのタイヤ接地点横変位は比較例2に対して小さくなる。

このため、内輪側サスペンションのジャッキダウン効果が抑制される一方で外輪側サスペンションのジャッキアップ効果は促進され、車両は後部が持ち上がり前下がりとなるピッチングを伴ったロール挙動を示す特性がさらに促進され、ロールのフィーリングがよりいっそう向上する。

さらに、ダイアゴナルバー190の車体2側の端部をサイドメンバ110に連結したことによって、車体2の強固な箇所を活用することで荷重ロスを低減し、ダイアゴナルバー190の効果を高めることができる。

さらに、このようなダイアゴナルバー190は、既存の車体2に対しても簡単に後付けすることができる。

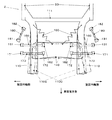

図12に示すように、実施例3のサスペンション装置は実施例1のサスペンション装置におけるダイアゴナルバー100に代えて、以下説明する荷重付与装置200を備えたものである。

荷重付与装置200は、フロントクロスメンバ40の中間部における後部と、連結部材11の中間部とを連結し、フロントクロスメンバ40の中間部を車両後方側へ牽引するものである。荷重付与装置200は、車幅方向における車両中心部に設けられ、車両前後方向に延びて配置されている。

荷重付与装置200は、実施例1のダイアゴナルバー100と同様に、両端部にボールジョイントを備え、中間部に引張バネ要素及びターンバックル機構等のプリロード付与装置を備えている。

以上説明した実施例3においても、上述した実施例1の効果と同様の効果を得ることができる。

図13に示すように、実施例4のサスペンション装置は、実施例2のサスペンション装置におけるダイアゴナルバー190に代えて、以下説明する荷重付与装置210を備えたものである。

荷重付与装置210は、リアクロスメンバ140の中間部における後部と、左右のサイドメンバ110の後端部間を連結する連結部材112の中間部とを連結し、リアクロスメンバ140の中間部を車両後方側に牽引するものである。荷重付与装置210は、車幅方向における車両中心部に設けられ、車両前後方向に延びて配置されている。

荷重付与装置210は、実施例1のダイアゴナルバー100と同様に、両端部にボールジョイントを備え、中間部に引張バネ要素及びターンバックル機構等のプリロード付与装置を備えている。

以上説明した実施例4においても、上述した実施例1の効果と同様の効果を得ることができる。

本発明は、以上説明した実施例に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の技術的範囲内である。

(1)サスペンション装置の形式は、各実施例のようなストラット式サスペンションに限らず、適宜変更することができる。例えば、ダブルウィッシュボーン式やマルチリンク式のサスペンションにおいても本発明を適用することができる。

(2)サスペンション装置を構成する各部品の構成も適宜変更することができる。例えば、荷重付与装置の車体側取付箇所は、適用対象となる車両のレイアウトに応じて変更可能である。また、荷重付与装置自体の構成も、実施例のようなバネ要素を有するものに限らず、ターンバックル機構を締め上げること等、他の手法により荷重を発生させる構成としてもよい。

10 サイドメンバ(無負荷時) 10S サイドメンバ(直進時)

10C サイドメンバ(旋回時) 11 連結部材

20 アッパメンバ 30 ストラットタワー

40 フロントクロスメンバ 41 ブラケット

50 サイドシル 60 ストラット

70 ロワアーム 71 ボールジョイント

72 フロントブッシュ 73 リアブッシュ

80 ステアリングシステム 81 ステアリングギアボックス

82 タイロッド 90 サポートプレート

100 ダイアゴナルバー FW 前輪

110 サイドメンバ(無負荷時) 110S サイドメンバ(直進時)

110C サイドメンバ(旋回時) 111 連結部材

112 連結部材 120 アッパメンバ

130 ストラットタワー 140 リアクロスメンバ

150 ストラット 160 フロントラテラルリンク

161 アウタブッシュ 162 インナブッシュ

170 リアラテラルリンク 171 アウタブッシュ

172 インナブッシュ 180 トレーリングリンク

181 リアブッシュ 182 フロントブッシュ

190 ダイアゴナルバー 200 荷重付与装置

210 荷重付与装置 RW 後輪

A サイドメンバとクロスメンバの結合部(旋回外輪側)

A’ サイドメンバとクロスメンバの結合部(旋回内輪側)

Claims (8)

- 左右の前輪をそれぞれ支持する前輪支持部材と、

車両前後方向に略沿って延び車幅方向に離間して配置されたサイドメンバと、

左右の前記サイドメンバにわたして設けられたクロスメンバと、

左右の前記前輪支持部材と前記クロスメンバとを連結するサスペンションアームと

を備えるサスペンション装置であって、

前記クロスメンバの中間部分に車両後方側への荷重を付与する荷重付与装置を備えること

を特徴とするサスペンション装置。 - 前記荷重付与装置は前記クロスメンバの後方に左右一対設けられ、前端部が前記クロスメンバの中間部に連結されるとともに後端部が前端部よりも車幅方向外側において前記サイドメンバ又は前記サスペンションアームの取付部に連結されること

を特徴とする請求項1に記載のサスペンション装置。 - 左右の後輪をそれぞれ支持する後輪支持部材と、

車両前後方向に略沿って延び車幅方向に離間して配置されたサイドメンバと、

左右の前記サイドメンバにわたして設けられたクロスメンバと、

左右の前記後輪支持部材と前記クロスメンバとを連結する前後一対のサスペンションアームと

を備えるサスペンション装置であって、

前記クロスメンバの中間部分に車両後方側への荷重を付与する荷重付与装置を備えること

を特徴とするサスペンション装置。 - 前記荷重付与装置は前記クロスメンバの前方に左右一対設けられ、後端部が前記クロスメンバの中間部に連結されるとともに前端部が後端部よりも車幅方向外側において前記サイドメンバに連結されること

を特徴とする請求項3に記載のサスペンション装置。 - 前記荷重付与装置は、前記クロスメンバ側の端部と前記クロスメンバ側の端部とは反対側の端部との間が伸縮可能とされるとともに、伸縮量に応じた付勢力を発生するバネ要素を有すること

を特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のサスペンション装置。 - 前記荷重付与装置の両端部は、回動許容機構を介して車体に対してそれぞれ揺動可能に支持されること

を特徴とする請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載のサスペンション装置。 - 左右の前輪をそれぞれ支持する前輪支持部材と、

車両前後方向に略沿って延び車幅方向に離間して配置されたサイドメンバと、

左右の前記サイドメンバにわたして設けられたクロスメンバと、

左右の前記前輪支持部材と前記クロスメンバとを連結するサスペンションアームと

を備えるサスペンション装置に設けられる荷重付与装置であって、

一方の端部が前記クロスメンバの中間部分に連結され、他方の端部が前記サイドメンバ、前記サスペンションアームの取付部、及び、左右の前記サイドメンバを連結する連結部材の少なくとも一つに連結され、前記クロスメンバの前記中間部分に車両後方側への荷重を付与すること

を特徴とする荷重付与装置。 - 左右の後輪をそれぞれ支持する後輪支持部材と、

車両前後方向に略沿って延び車幅方向に離間して配置されたサイドメンバと、

左右の前記サイドメンバにわたして設けられたクロスメンバと、

左右の前記後輪支持部材と前記クロスメンバとを連結する前後一対のサスペンションアームと

を備えるサスペンション装置に設けられる荷重付与装置であって、

一方の端部が前記クロスメンバの中間部分に連結され、他方の端部が前記サイドメンバ及び左右の前記サイドメンバを連結する連結部材の少なくとも一つに連結され、前記クロスメンバの前記中間部分に車両後方側への荷重を付与すること

を特徴とする荷重付与装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009191179A JP4580452B1 (ja) | 2009-08-20 | 2009-08-20 | サスペンション装置及び荷重付与装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009191179A JP4580452B1 (ja) | 2009-08-20 | 2009-08-20 | サスペンション装置及び荷重付与装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP4580452B1 true JP4580452B1 (ja) | 2010-11-10 |

| JP2011042228A JP2011042228A (ja) | 2011-03-03 |

Family

ID=43319643

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2009191179A Active JP4580452B1 (ja) | 2009-08-20 | 2009-08-20 | サスペンション装置及び荷重付与装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4580452B1 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP3409971A1 (en) | 2017-05-31 | 2018-12-05 | Honda Motor Co., Ltd. | Small-sized saddle riding vehicle, and rigidity adjustment device of body frame of vehicle |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE1153270B (de) * | 1957-01-10 | 1963-08-22 | Maurice Francois Alexandre Jul | Abfederungssystem fuer Kraftfahrzeuge |

| JPH1016527A (ja) * | 1996-07-05 | 1998-01-20 | Nissan Motor Co Ltd | 車両用サスペンション |

| DE19820617C2 (de) * | 1998-05-08 | 2002-11-07 | Karmann Gmbh W | Kraftfahrzeug mit Schwingungsdämpfungseinrichtung |

| JP3931962B2 (ja) * | 2001-12-25 | 2007-06-20 | いすゞ自動車株式会社 | サスペンション支持構造 |

| JP4665484B2 (ja) * | 2004-10-29 | 2011-04-06 | 日産自動車株式会社 | 支持台の取付け構造 |

| JP2006347337A (ja) * | 2005-06-15 | 2006-12-28 | Mazda Motor Corp | 自動車のリヤサスペンション装置 |

| JP4640847B2 (ja) * | 2007-05-24 | 2011-03-02 | 富士重工業株式会社 | サスペンション装置 |

| JP4440952B2 (ja) * | 2007-07-20 | 2010-03-24 | 富士重工業株式会社 | 補剛装置 |

-

2009

- 2009-08-20 JP JP2009191179A patent/JP4580452B1/ja active Active

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP3409971A1 (en) | 2017-05-31 | 2018-12-05 | Honda Motor Co., Ltd. | Small-sized saddle riding vehicle, and rigidity adjustment device of body frame of vehicle |

| US10981619B2 (en) | 2017-05-31 | 2021-04-20 | Honda Motor Co., Ltd. | Small-sized saddle riding vehicle, and rigidity adjustment device of body frame of vehicle |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2011042228A (ja) | 2011-03-03 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4440952B2 (ja) | 補剛装置 | |

| JP3132511B2 (ja) | 自動車のサスペンション支持構造 | |

| WO2014082465A1 (zh) | 一种多连杆悬架结构 | |

| CN105392637A (zh) | 提高车辆安全性的装置 | |

| JP4939310B2 (ja) | ストラット式サスペンション装置 | |

| WO2018092587A1 (ja) | 車両用懸架装置 | |

| EP1789268A1 (en) | Wheel suspension | |

| CN216507769U (zh) | 全地形车 | |

| JP5018406B2 (ja) | 車体構造 | |

| JP4580452B1 (ja) | サスペンション装置及び荷重付与装置 | |

| JP5057438B2 (ja) | サスペンション装置 | |

| JP5057436B2 (ja) | サスペンション装置 | |

| JP2020050266A (ja) | 車両用サスペンションアーム | |

| JP4640847B2 (ja) | サスペンション装置 | |

| JP2008201307A (ja) | スタビライザ装置 | |

| JP5057437B2 (ja) | サスペンション装置 | |

| KR20100001309A (ko) | 차량용 후륜현가장치의 어시스트 아암 및 그 제조방법 | |

| JP5237474B2 (ja) | ストラット式サスペンション装置 | |

| CN115923427B (zh) | 主动稳定杆总成和具有其的车辆 | |

| JP6204159B2 (ja) | 車体後部構造 | |

| JP6166085B2 (ja) | サスペンション装置 | |

| JP2008201306A (ja) | スタビライザ装置 | |

| JP5374282B2 (ja) | サスペンション装置 | |

| JP2014193636A (ja) | サスペンション装置 | |

| JP6148516B2 (ja) | サスペンション装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100817 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100827 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130903 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4580452 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |