実施の形態1.

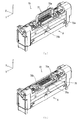

図1は、本発明に基づく実施の形態1の画像形成装置の要部構成を示す要部構成図である。

同図に示すように、画像形成装置100は、例えばタンデム型カラー電子写真式プリンタとしての構成を備え、給紙カセット10は、内部に記録媒体としての記録用紙が積層され、画像形成装置100に着脱自在に装着される。ピックアップローラ21は、接触した状態で対に配設された給紙ローラ22及び分離ローラ23と共に給紙部20を構成している。ピックアップローラ21及び給紙ローラ22は、図示しない回転駆動手段によって回転駆動され、分離ローラ23は、図示しないトルク発生手段によって、反回転方向にトルクを発生している。

従って、ピックアップローラ21は、給紙カセット10内から当接した最上部の記録用紙を引き出し、給紙ローラ22及び分離ローラ23は、例えば、記録用紙が複数同時に引き出されたような場合にも、一枚ずつこの記録用紙を順次搬送経路に繰出す。

記録用紙の搬送方向における、給紙部20の下流側の搬送路には、順に、レジストローラ31、搬送ローラ32が配置されている。レジストローラ31は、このレジストローラ31を加圧して搬送力を生み出す連れ回りのプレッシャローラ33と対をなし、搬送ローラ32は、この搬送ローラ32を加圧して搬送力を生み出す連れ回りのプレッシャローラ34と対をなしている。レジストローラ31のローラ対は記録用紙の斜行を強制し、搬送ローラ32のローラ対は画像形成部に記録用紙を送り込む。

画像形成部は、着脱自在に直列に並べられた4つの現像ユニット51K,51Y,51M,51C(特に区別する必要がない場合には51と付す)と、現像ユニット51により形成されたトナー現像を、記録用紙の上面にクーロン力により転写する転写部60からなる。直列に並べられた4つの現像ユニット51は、構成的には全て同じであり、使用されるトナーの色、即ちブラック(K)、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)と、その動作タイミングのみが異なる。ここでは用紙搬送方向の上流側から順に、ブラック(K)用の現像ユニット51K、イエロー(Y)用の現像ユニット51Y、マゼンタ(M)用の現像ユニット51M、及びシアン(C)用の現像ユニット51Cが配列されている。

従って、ここでは代表してブラック(K)の現像ユニット51Kの内部構成について以下に説明する。

現像ユニット51Kは、トナー現像を担持する感光体ドラム52K、感光体ドラム52Kの表面を帯電させる帯電ローラ53、LEDヘッド57Kによる露光によって感光体ドラム52Kの帯電した表面に形成された静電潜像に、摩擦帯電によりトナー現像を形成する現像ローラ54、現像ローラ54にトナーを供給するトナー供給ローラ55、転写後に感光体ドラム52の表面に残る残トナーを掻き落とすクリーニングブレード56などを備える。尚、各現像ユニット51に用いられているドラムやローラは、図示しない駆動モータからギアなどを経由して動力が伝達される。

転写部60は、記録用紙を静電吸着して搬送する転写ベルト61、転写ベルト61を駆動するドライブローラ62、ドライブローラ62と対を成して転写ベルト61を張架するテンションローラ63、現像ユニット51の各感光体ドラム52K,52Y,52M,52C(特に区別する必要がない場合には52と付す)にそれぞれが対向して圧接するよう配置され、トナー現像を記録用紙に転写するよう電圧を印加する転写ローラ67K,67Y,67M,67C(特に区別する必要がない場合には67と付す)等を備える。

現像ユニット51と転写ベルト61は同期して駆動され、転写ベルト61に静電吸着された記録用紙に各色のトナー現像を順次重ね合わせて転写する。このようにして画像形成部でトナー現像を転写された記録用紙は、トナー現像を熱と圧力で記録用紙に融着させる定着ユニット70へ送り出される。

着脱自在に配置された定着ユニット70は、ヒータ等の熱源71aを備えて記録用紙に上方から接する定着ベルト71bと、従動して回転するバックアップローラ72を備え、加熱した定着ベルト71bとバックアップローラ72の間を記録用紙が搬送されることで定着ベルト71bの熱で記録用紙に付着したトナーを融着し、記録用紙にトナー画像を定着させる。

記録用紙の搬送方向における、定着ユニット70の下流側の搬送路には、順に、排出ローラ対81,82が配置され、定着ユニット70から排出される定着済みの記録用紙を経路に沿って搬送し、排出トレイ90へと排出する。

4つの現像ユニット51の用紙搬送方向の最下流に配置されたシアン(C)用の現像ユニット51Cと定着ユニット70の間には断熱ダクト15が配置されている。断熱ダクト15は、後述するように、現像ユニット51Cと定着ユニット70の間にあって、現像ユニット51の感光体ドラム52の回転軸方向に延在し、その内部には、図示しない空冷ファンによって装置外部の外気が流れている。

これにより、定着ユニット70の熱が、断熱ダクト15の内部を流通する外気に伝わって順次外部に排出されて現像ユニット51まで伝わりにくくなり、熱によって現像ユニット51で発生するトナーの固着などの問題を抑制できる。

定着ユニット70は、後述するように、定着ユニット70を、着脱したり、搬送したりする際の持ち手となるハンドル75を備え、所定の回動範囲で回動自在に保持されたハンドル75は、図1に示すように、定着ユニット70が所定の位置に装着された状態で、その把持部75aが、断熱ダクト15の表面に当接した状態となるように構成されている。これらの構成については、後で詳細に説明する。

尚、図1中のX、Y、Zの各軸は、各感光体ドラム52の回転軸方向にY軸をとり、鉛直方向にZ軸をとり、これら両軸と直交する方向にX軸をとっている。また、後述する他の図においてX、Y、Zの各軸が示される場合、これらの軸方向は、共通する方向を示すものとする。即ち、各図のX、Y、Z軸は、各図の描写部分が、図1に示す画像形成装置100を構成する際の配置方向を示している。またここでは、画像形成装置100の底面に垂直に交わる方向が、略Z軸の方向となるように配置されるものとする。

図2は、画像形成装置100本体に対して、現像ユニット51や定着ユニット70を外した状態を示す外観斜視図であり、同図(a)は、現像ユニット51を外した状態を示し、同図(b)は、更に定着ユニット70を外した状態を示す。

同図(a)に示すように、アッパーカバー4は、画像形成装置100本体に対して、排出ローラ対82(図1)の近傍に設けられてY軸方向に延在する図示しない回動軸回りに回動可能とされ、同図に示す略垂直状態となる開位置まで回動し、この開位置に留まることができるように構成されている。尚、同図に示すように、各LEDヘッド57は、このアッパーカバー4に取り付けられ、アッパーカバー4の回動に応じて、図1に示す所定の動作位置と、図2に示す退避位置との間を変位するように構成されている。また、前記した排出トレイ90もアッパーカバー4の一部を構成するものである。

また、フロントカバー5は、画像形成装置100本体に対して、給紙部20(図1)の近傍に設けられてY軸方向に延在する図示しない回動軸回りに回動可能とされ、同図に示す傾斜した開位置まで回動し、この開位置に留まることができるように構成されている。尚、このフロントカバー5には、操作パネル5a等が配設されている。

アッパーカバー4及びフロントカバー5を共に開位置まで開いた状態で、操作者は、同図(a)に示すように各現像ユニット51を装着位置から外し、矢印方向に引き出すことができる。この時各現像ユニット51は、それぞれに対応して画像形成装置100本体に形成されたガイド溝6に沿って引き出される。逆の装着時にも、各現像ユニット51は、それぞれ対応するガイド溝6によって装着位置に導かれる。

図2(b)は、画像形成装置100本体から4つの現像ユニット51を取り出した後、更に定着ユニット70を装着位置から外し、矢印方向に引き出した状態を示す。この時操作者は、定着ユニット70のハンドル75の把持部75aに手をかけ、定着ユニット70を引き出すことになる。

尚、画像形成装置100の現像ユニット51のように、着脱可能な或いは可動な構成要素の個々に対して、その構成要素を除いた部分を画像形成装置100本体と称す場合がある。また、操作パネル5aの側(矢印A方向)からみて、画像形成装置100の左右、上下、前後を特定する場合がある。

断熱ダクト15は、図2に示すように、画像形成装置100の左側部100aと右側部100bとの間に延在し、左側部100aに接する左端部において、左側部100aに配設された図示しないファンによって装置外の空気が断熱ダクト15内に送り込まれ、送り込まれた外気はダクト内を通って右端部に至り、右端部に接して右側部100b及び画像形成装置100本体の外筐3に形成された通気孔7を介して装置外に排出されるように構成されている。

図3は、定着ユニット70の外観斜視図であり、同図(a)は、ハンドル75が、定着ユニット70の上部から上方に突き出た第1のポジションとしての操作位置にある状態を示し、同図(b)は、ハンドル75が、定着ユニット70の上部から手前に屈曲した第2のポジションとしての動作位置にある状態を示す。

同図に示すように、定着ユニット70は、操作者が、ハンドル75の把持部75aに手をかけて持ち運びできるように構成されている。ハンドル75は、把持部75aとその両端部から略直角に互いに対向するように連設された一対の取り付け部が略コ字状に形成されて、その両端部が、定着ユニット70の上部に配設された保持部70a,70bによって回動自在に保持され、同図(a)に示す操作位置から同図(b)に示す動作位置まで略90度にわたって回動自在に構成されている。

ハンドル75が、同図(a)に示す操作位置にあるとき、その把持部75aが定着ユニット70本体の上部から上方に突き出た位置となり、図2(b)で説明したように、操作者は、この把持部75aに手をかけて、画像形成装置100内から引き出したり、装置外から装置内の所定の位置に装着したりすることが可能となる。

一方、定着ユニット70が、図1に示す画像形成装置100内の所定の位置にあって、アッパーカバー4が閉じた閉位置にあるとき、定着ユニット70のハンドル75は、図3(b)に示す動作位置にあって、後述するように、少なくともその把持部75aが、断熱ダクト15の一部、例えばその上表面部に接するように構成されている。

図4は、画像形成装置100内の所定位置に装着された定着ユニット70及びその周辺を部分拡大した部分拡大図であり、同図(a)は、アッパーカバー4が開位置にあって、定着ユニット70のハンドル75が操作位置にある状態を示し、同図(b)は、定着ユニット70のハンドル75が動作位置にあって、アッパーカバー4が閉位置にある状態を示す。

同図(a)は、画像形成装置100のアッパーカバー4が開位置(図2参照)にあって、操作者が、画像形成装置100本体から定着ユニット70を装着位置から外して装置外に引き出す時、或は装置外から定着ユニット70を装着位置に装着した時、等に相当し、ハンドル75が操作位置にあって、その把持部75aが定着ユニット70の上部から上方に突き出た状態を示している。

同図(b)は、定着ユニット70が、画像形成装置100本体の装着位置に装着され、定着ユニット70のハンドル75が動作位置にあって、例えば画像形成装置100が印刷動作を実行している状態を示している。このとき、アッパーカバー4は閉位置にあり、ハンドル75の、少なくとも把持部75aを含む一部が、断熱ダクト15の上表面15aに当接し、ハンドル75の熱が、断熱ダクト15を介してダクト内を流通する外気に移ることができるように構成されている。

以上のように、本実施の形態の画像形成装置100によれば、少なくとも画像形成装置100の印刷動作中、定着ユニット70のハンドル75が断熱ダクト15の表面に接しているので、定着ユニット70の熱源71aからハンドル75に伝わる熱を、内部に冷却用の外気が流通する断熱ダクト15へと逃がすことができるため、ハンドル75の把持部75aの温度上昇を抑制することができる。

(変形例1)

図5は、実施の形態1の画像形成装置の変形例の要部構成を示す部分拡大図である。この変形例1の画像形成装置が前記した図1に示す画像形成装置100に対して異なる点は、断熱ダクト115(図1の画像形成装置100では断熱ダクト15)の構成である。

図5は、変形例1において、画像形成装置の所定位置に装着された定着ユニット70及びその周辺を部分拡大した部分拡大図であり、同図(a)は、アッパーカバー4が開位置にあって、定着ユニット70のハンドル75が操作位置にある状態を示し、同図(b)は、定着ユニット70のハンドル75が動作位置にあって、アッパーカバー4が閉位置にある状態を示す。

同図に示すように、ここでの断熱ダクト115は、その上面に開口115aが形成されている。この開口115aは、同図(b)に示すように、定着ユニット70のハンドル75が動作位置にあるとき、少なくともその把持部75aによって塞がれる形状を有するもので、このため、開口115aの周辺においても、ハンドル75が動作位置に収まるように形成されている。

以上の構成により、ハンドル75の把持部75aは、直接、断熱ダクト115内を流通する外気に触れることになる。

従って、変形例の画像形成装置によれば、少なくとも画像形成装置100の印刷動作中、定着ユニット70のハンドル75が断熱ダクト115の内部を流通する空気に直接触れて熱を逃がすことができるため、ハンドル75の把持部75aの温度上昇をより効率的に抑制することができる。

実施の形態2.

図6は、本発明に基づく実施の形態2の画像形成装置の定着ユニット170及びその周辺部の構成を示す部分拡大図である。

この画像形成装置の構成が、前記した図1に示す実施の形態1の画像形成装置100の構成と主に異なる点は、定着ユニット170(実施の形態1では定着ユニット70)のハンドル175(実施の形態1ではハンドル75)の構成と、排出トレイ190(実施の形態1では排出トレイ90)の一部形状である。

従って、この定着ユニット170を有する画像形成装置が、前記した実施の形態1の画像形成装置100と共通する部分には同符号を付して、或いは図面を省いて説明を省略し、異なる点を重点的に説明する。尚、本実施の形態の画像形成装置の構成は、定着ユニット170の構成、及び排出トレイ190の一部形状を除いて、図1に示す実施の形態1の画像形成装置100の要部構成と共通するため、必要に応じて図1を参照する。

図6は、本実施の形態における画像形成装置内の所定位置に装着された定着ユニット170及びその周辺を部分拡大した部分拡大図である。

同図に示すように、ここでの定着ユニット170は、その上部に、一体的に固定配置されたハンドル175を備える。このハンドル175は、図3に示す実施の形態1のハンドル75と同様に略コ字状に形成され、定着ユニット170の上部から植立するように固定配置され、その把持部175aの上表面が、植立方向に対して傾斜した傾斜面となっている。

一方、排出トレイ190には、図6に示すように開口部としての開口190aが形成され、アッパーカバー4が閉じた状態の閉位置にあるとき、その開口190aにハンドル175の把持部175aが嵌入し、且つ排出トレイ190の載置面と把持部175aの傾斜面とが面一となるように、開口190aの位置、形状、及び把持部175aの傾斜面が形成されている。

従って、定着ユニット170のハンドル175は、把持部175aの上表面が、画像形成装置の外部に直接晒されるため、ハンドル175の熱が、把持部175aの上表面を介して装置外に移ることができるように構成されている。

尚、本実施の形態では、排出トレイ190の載置面と把持部175aの傾斜面とが面一となるように形成したが、これに限定されるものではなく、例えば、把持部175aの上表面が、開口190aに嵌入するまでもなく、開口190aを介して外部に露出するように構成しても良いなど種々の態様を取り得るものである。

以上のように、本実施の形態の画像形成装置によれば、少なくとも画像形成装置100の印刷動作中、定着ユニット170のハンドル175の把持部175aの上表面が、装置外に晒されるため、定着ユニット170の熱源71aからハンドル175に伝わる熱を、装置外へと放出することができるため、ハンドル175の把持部175aの温度上昇を抑制することができる。

実施の形態3.

図7は、本発明に基づく実施の形態3の画像形成装置200の要部構成を示す要部構成図である。

この画像形成装置200の構成が、前記した図1に示す実施の形態1の画像形成装置100の構成と主に異なる点は、定着ユニット270(実施の形態1では定着ユニット70)のハンドル275(実施の形態1ではハンドル75)の構成と、冷却ユニット250が追加された点である。従って、この画像形成装置200が、前記した実施の形態1の画像形成装置100と共通する部分には同符号を付して、或いは図面を省いて説明を省略し、異なる点を重点的に説明する。

図7に示すように、本実施の形態の画像形成装置200においては、定着ユニット270のハンドル275が、定着ユニット本体に固定的に配設され、冷却ユニット250が、保持部材201によってアッパーカバー4に固定的に配設され、アッパーカバー4が閉じた閉位置にあるとき、後述するように、冷却ユニット250の通風カバー250b(図9参照)が定着ユニット270のハンドル275の所定部を覆うように構成されている。また、画像形成装置200は、装置全体を駆動制御する駆動制御部95を備え、定着ユニット270の所定部、ここでは定着ベルト71bの左右の非通紙部76,77(図13参照)の温度を検出し、温度情報を駆動制御部95に送信する温度検知部としての温度検知器271を備える。

図8は、実施の形態3の定着ユニット270の外観斜視図である。

同図に示すように、定着ユニット270は、操作者が、ハンドル275の把持部275aに手をかけて持ち運びできるように構成されている。ハンドル275は、略コ字状に形成されて、その両端部が、定着ユニット270本体の上部に固定され、定着ユニット270本体と一体的に形成されている。

固定されたハンドル275の両端部の左右近傍には、左右一対の通風孔210,211が形成されている。左通風孔210及び右通風孔211は、後で詳しく説明するが、それぞれが定着ユニット270内部の所定位置まで延在する冷却ダクトに繋がっている。

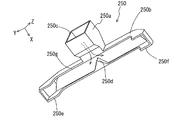

図9は、定着ユニット270と定着ユニット270に係合する冷却ユニット250とを示す外観斜視図である。この状態は、図7に示すように画像形成装置200のアッパーカバー4が閉じた閉位置にあるときの定着ユニット270と冷却ユニット250との位置関係に相当し、それぞれが単体で示されている。

同図に示すように、冷却ユニット250は、定着ユニット270の長手方向(Y軸方向)に延在するハンドル275の所定部を覆う通風カバー部としての通風カバー250bと、冷却ユニット250の中央部に位置し、開口部250cに、通風カバー250b内部に冷却風を送り込むファンモータ251が固定された送風カバー部250aを備えている。尚、送風カバー部250a、開口部250c、及びファンモータ251が送風部に相当する。

図10は、冷却ユニット250を斜め下方からみた外観斜視図である。但し、図10において、開口部250cに取り付けられるファンモータ251は省かれている。

同図に示すように、開口部250cは、通風カバー250bの内部に通じており、通風カバー250bの内部の、開口部250cに対向する内部壁には、楔状の分離突起250dが形成されている。通風カバー250bの底面は、略コ字状に形成されたハンドル275(図8参照)の外側表面275bの幅方向(略X軸方向)における両端部と当接するように形成されたハンドル当接部250gと、定着ユニット270の左通風孔210を覆うようにその周辺部と当接するように形成された左側当接部250eと、定着ユニット270の右通風孔211を覆うようにその周辺部と当接するように形成された右側当接部250fとからなり、これらが連続する曲面となっている。

従って、通風カバー250bは、画像形成装置200のアッパーカバー4が閉じた閉位置にあるとき、図9に示すように、ハンドル275の外側表面275b(図8参照)とによって、開口部250cが、定着ユニット270の左右の通風孔210,211に通じる通風ダクト230(図12参照)を形成する。

従って、ファンモータ251によって開口部250cから送り込まれる冷却風は、通風ダクト230内において、図10に示すように分離突起250dによって左右に振り分けられ、ハンドル275の外側表面275bに接しながら左右の通風孔210,211(図8参照)に流れ込む。

図11は、図9に示すように通風ダクト230(図12参照)を形成する定着ユニット270及び冷却ユニット250の右側面図であり、図12は、図11に示すA−A断面図である。但し、冷却ユニット250とハンドル275が存在する領域のみを示す。

図12に示すように、ハンドル275の外側表面275bと冷却ユニット250の通風カバー250bとによって通風ダクト230が形成され、この通風ダクト230が左右の通風孔210,211まで延在している。

図13は、通風カバー250bとハンドル275の外側表面275b(図8参照)とによって通風ダクト230が形成されている状態で、冷却ユニット250のファンモータ251によって通風ダクト230に送り込まれる冷却風の流路を概略的に示す概略説明図である。

同図に示すように、定着ユニット270内において、左通風孔210から、定着ベルト71bの左端部であって記録用紙の通過領域外に相当する左非通紙部76の近傍に位置する左排出部212まで、左ダクト220が形成され、同様に、右通風孔211から、定着ベルト71bの右端部であって記録用紙の通過領域外に相当する右非通紙部77の近傍に位置する右排出部213まで、右ダクト221が形成されている。

以上の構成において、ファンモータ251によって通風ダクト230内に送り込まれた冷却風は、分離突起250d(図12)によって左右に振り分けられハンドル275の外側表面275bに接しながら通風ダクト230内を進み、やがて左右の通風孔210,211を介して左右のダクト220,221に流入する。

左ダクト220に入った冷却風は、同ダクト内を進んで左排出部212に至り、左排出部212から定着ベルト71bの左非通紙部76に向けて排出される。同様に、右ダクト221に入った冷却風は、同ダクト内を進んで右排出部213に至り、右排出部213から定着ベルト71bの右非通紙部77に向けて排出される。

図14、図15は、画像形成装置200のアッパーカバー4に配設された冷却ユニット250と、図7に示すように画像形成装置200内に配置された定着ユニット270との係合関係を概略的に示す動作説明図であり、図14は、アッパーカバー4が閉じた閉位置にある状態に対応し、図15は、アッパーカバー4が、定着ユニット270と冷却ユニット250とが離間する位置まで、開位置(図2参照)に向かって開いた状態に対応している。尚、図14、図15は、図7とは反対側から見た図となっている。

図14に示すように、アッパーカバー4は、排出ローラ対82(図7)の近傍に設けられてY軸方向に延在する回動軸25回りに回動自在に保持されており、このアッパーカバー4には、冷却ユニット250が備えられている。アッパーカバー4が同図に示すように閉じた閉位置にあるとき、冷却ユニット250と定着ユニット270のハンドル275が係合関係となる。ここでの係合関係とは、前記した図9から図13で説明したように、冷却ユニット250の通風カバー250b(図9参照)とハンドル275の外側表面275b(図8参照)とによって通風ダクト230〈図12参照〉が形成されている状態をいう。

一方、アッパーカバー4が、図2に示す開位置まで開く間に、図15に示すように冷却ユニット250と定着ユニット270とが離間し、更に図2に示す開位置に至った段階で定着ユニット270のハンドル275が完全に露出し、冷却ユニット250が、定着ユニット270の着脱操作を妨げない位置まで退避するように構成されている。

以上の構成において、駆動制御部95(図7)は、印刷動作中に、温度検知器271が検出する定着ベルト71bの左右の非通紙部76,77の温度を監視し、所定値以上の温度になるとファンモータ251を作動させて冷却風を通風ダクト230内に送り込む。ファンモータ251によって通風ダクト230内に送り込まれた冷却風は、図13を参照して説明したように、ハンドル275の外側表面275bに接してこれを冷却しながら定着ユニット270内の左右のダクト220,221(図13)に流入し、左排出部212から定着ベルト71bの左非通紙部76に向け、また右排出部213から定着ベルト71bの右非通紙部77に向けて、それぞれ排出され、左右の非通紙部76,77を冷却する。

その後、駆動制御部95(図7)は、左右の非通紙部76,77(図13)の温度が所定値以下の温度まで低下したのを検知するとファンモータ251の作動を停止する。印刷中、以上の駆動制御が継続されることにより、ファンモータ251は、動作・停止を繰り返す。

尚、本実施の形態では、冷却ユニット250のハンドル当接部250g(図10)が、定着ユニット270のハンドル275〈図8〉の外側表面275bの両側端部と当接することで通風ダクト230(図12)を形成するように説明したが、これに限定されるものではなく、定着ユニット270の通風カバー250bがハンドル275を覆うように形成しても良いなど、種々の態様を取り得るものである。

以上のように、本実施の形態の画像形成装置200によれば、ファンモータ251が作動するたびに、通風ダクト230を流れる冷却風によって定着ユニット270のハンドル275が冷却されるため、ハンドル275の把持部275aの温度上昇を抑制することができる。

また、定着ユニット270本体に固定したハンドル275の外側表面275bを、通風ダクト230の一壁面として利用する構成のため、ハンドル形状が特定されることなく剛性の高い構造とすることができる。更に、冷却ユニット250がアッパーカバー4に取り付けられ、アッパーカバー4の回動に伴って一体的に変位するため、余計な操作をすることなく定着ユニット270の着脱作業を実行することが可能となる。

実施の形態4.

図16は、本発明に基づく実施の形態4の画像形成装置に採用される定着ユニット270と冷却ユニット350とを示す外観斜視図であり、図17は、定着ユニット270及び冷却ユニット350を、図16に対して異なる角度から見た外観斜視図である。

この冷却ユニット350を採用する画像形成装置の構成が、前記した図7に示す実施の形態3の画像形成装置200の構成と主に異なる点は、冷却ユニット350(実施の形態3では冷却ユニット250)の構成において、シャッター部材302とこれを駆動するソレノイド301が追加され、これに伴って、通風カバー350bの形状が、実施の形態3の通風カバー250bに対して一部変更された点である。従って、この画像形成装置が、前記した実施の形態3の画像形成装置200と共通する部分には同符号を付して、或いは図面を省いて説明を省略し、異なる点を重点的に説明する。

本実施の形態における冷却ユニット350は、その送風カバー部350aの下部に固定配備された動力部としてのソレノイド301と、ソレノイド301によってスライド駆動されるシャッター部材302とを備える。シャッター部材302は、左シャッター部302a、右シャッター部302b、及びこれらの間に介在してこれらと一体に形成された支持部とを有する。

シャッター部材302は、少なくとも、画像形成装置のアッパーカバー4が閉じて、図16に示すように、通風ダクト230(図12参照)を形成する段階で、左シャッター部302aが、定着ユニット270の左通風孔210(図8)と通風カバー350bの左側当接部(図10の250eに相当)との間に介在し、右シャッター部302bが、定着ユニット270の右通風孔211(図8)と通風カバー350bの右側当接部(図10の250fに相当)との間に介在し、更に図16に示す矢印C,D方向(略X軸方向)にスライド可能に保持されている。

ソレノイド301は、そのシャフト301aが、シャッター部材302の支持部の中央と連結し、駆動制御部95(図7)によってオン・オフ駆動制御される。シャッター部材302は、ソレノイド301のオン動作によって矢印D方向に引き寄せられ、ソレノイド301のオフ時には図示しない付勢部材によって矢印C方向に移動される。

図18、図19は、図16における一点鎖線400で囲まれた部分の部分拡大図であり、図18は、シャッター部材302が矢印C方向に移動したときの状態を示し、図19は、シャッター部材302が矢印D方向に移動したときの状態を示す。尚、図18、図19において通風カバー350bは、その内部を示すために手前側半部を除いた状態で描かれている。

図18に示すように、左シャッター部302aは、平板状に形成され、その一部には開口303が形成され、矢印C方向端部には壁面304が配設されている。一方、図19に示すように、通風カバー350bの、壁面304と対向する壁部には、排出口350hが形成されている。

図18に示すように、ソレノイド301がオフになってシャッター部材302が矢印C方向に移動するときには、その壁面304が、通風カバー350bの排出口350hが形成された壁面に圧接し、排出口350hを塞ぐと同時に同方向への移動が規制され、この段階で、開口303が定着ユニット270の左通風孔210(図8)と重なる位置となる。

従って、ファンモータ251によって通風ダクト230(図12参照)内に送り込まれた冷却風は、同図に矢印で示すように開口303及び左通風孔210(図8)を介して、定着ユニット270内の左ダクト220(図13)に送り込まれる。尚、左シャッター部302aと右シャッター部302bとは左右対称に構成されているため、右側においても、冷却風が同様にして定着ユニット270内の右ダクト221(図13)に送り込まれる。

一方、図19に示すように、ソレノイド301がオンになってシャッター部材302が矢印D方向に移動するときには、その壁面304が、通風カバー350bの排出口350hから離間し、開口303が定着ユニット270の左通風孔210(図8)とずれた位置に移動して停止する。

従って、ファンモータ251によって通風ダクト230(図12参照)内に送り込まれた冷却風は、定着ユニット270内には入り込まず、同図に矢印で示すように通風カバー350bの排出口350hから装置後方へ抜けていく。尚、通風カバー350bの、右側の右シャッター部302bの壁面(図示せず)に対向する位置にも排出口(図示せず)が形成されているため、右側においても、冷却風が同様にして通風カバー350bの排出口から装置後方へ抜けていく。

以上の構成において、駆動制御部95(図7)は、印刷開始と同時にファンモータ251を作動させ、温度検知部としての温度検知器271が検出する定着ベルト11の左右の非通紙部76,77(図13)の温度を監視し、所定値以上の温度になるとソレノイド301をオフにして冷却風を定着ユニット270内に送り込む。定着ユニット270内に送り込まれた冷却風は、図18に示すように、定着ユニット270内の左右のダクト220,221(図13)に流入し、左排出部212から定着ベルト71bの左非通紙部76に向け、また右排出部213から定着ベルト71bの右非通紙部77に向けて、それぞれ排出され、左右の非通紙部76,77を冷却する。

その後、駆動制御部95(図7)は、左右の非通紙部76,77(図13)の温度が所定値以下の温度まで低下したのを検知するとソレノイド301をオンにし、図19に示すように、冷却風を定着ユニット270内に送り込むことなく、通風カバー350bの排出口350hから外部に排出する。

印刷中、以上の駆動制御が継続されることにより、ファンモータ251は動作したまま、ソレノイド301が、オン・オフを繰り返して定着ユニット270内の温度を調節する。

以上のように、本実施の形態の画像形成装置によれば、定着ユニット270の温度にかかわらず、印刷動作中、常時通風ダクト230を流れる冷却風によって定着ユニット270のハンドル275が冷却されるため、安定してハンドル275の把持部275aの温度上昇を抑制することができる。

また、実施の形態の説明において、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」といった言葉を使用したが、これらは便宜上であって、画像形成装置を配置する状態における絶対的な位置関係を限定するものではない。