EP0064029B1 - Hilfsmittelgemisch und seine Verwendung als Faltenfreimittel beim Färben oder optischen Aufhellen von Polyesterfasern enthaltenden Textilmaterialien - Google Patents

Hilfsmittelgemisch und seine Verwendung als Faltenfreimittel beim Färben oder optischen Aufhellen von Polyesterfasern enthaltenden Textilmaterialien Download PDFInfo

- Publication number

- EP0064029B1 EP0064029B1 EP82810167A EP82810167A EP0064029B1 EP 0064029 B1 EP0064029 B1 EP 0064029B1 EP 82810167 A EP82810167 A EP 82810167A EP 82810167 A EP82810167 A EP 82810167A EP 0064029 B1 EP0064029 B1 EP 0064029B1

- Authority

- EP

- European Patent Office

- Prior art keywords

- mol

- component

- carbon atoms

- composition according

- dyeing

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired

Links

- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims description 63

- 238000004043 dyeing Methods 0.000 title claims description 43

- 229920000728 polyester Polymers 0.000 title claims description 31

- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 21

- 239000004753 textile Substances 0.000 title claims description 13

- 238000009994 optical bleaching Methods 0.000 title 1

- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 34

- GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N Propylene oxide Chemical compound CC1CO1 GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 24

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 18

- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 18

- 229920001451 polypropylene glycol Polymers 0.000 claims description 15

- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 claims description 12

- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 claims description 12

- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 claims description 11

- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 claims description 11

- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 claims description 11

- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 claims description 11

- WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N pentaerythritol Chemical compound OCC(CO)(CO)CO WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11

- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 11

- 125000001931 aliphatic group Chemical group 0.000 claims description 10

- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 claims description 10

- 239000000986 disperse dye Substances 0.000 claims description 10

- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 claims description 9

- 235000021355 Stearic acid Nutrition 0.000 claims description 9

- FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N maleic anhydride Chemical compound O=C1OC(=O)C=C1 FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9

- QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N octadecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9

- OQCDKBAXFALNLD-UHFFFAOYSA-N octadecanoic acid Natural products CCCCCCCC(C)CCCCCCCCC(O)=O OQCDKBAXFALNLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9

- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 9

- 239000008117 stearic acid Substances 0.000 claims description 9

- 150000008064 anhydrides Chemical class 0.000 claims description 8

- KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N disiloxane Chemical class [SiH3]O[SiH3] KPUWHANPEXNPJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8

- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims description 8

- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 claims description 7

- DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N (R)-(-)-Propylene glycol Chemical compound C[C@@H](O)CO DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N 0.000 claims description 6

- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Malonic acid Chemical compound OC(=O)CC(O)=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6

- PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N (+/-)-1,3-Butanediol Chemical compound CC(O)CCO PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4

- 125000003545 alkoxy group Chemical group 0.000 claims description 4

- 230000002087 whitening effect Effects 0.000 claims description 4

- 125000000956 methoxy group Chemical group [H]C([H])([H])O* 0.000 claims description 3

- 239000002798 polar solvent Substances 0.000 claims description 3

- 150000004671 saturated fatty acids Chemical class 0.000 claims description 2

- 235000021122 unsaturated fatty acids Nutrition 0.000 claims description 2

- 150000004670 unsaturated fatty acids Chemical class 0.000 claims description 2

- 239000006081 fluorescent whitening agent Substances 0.000 claims 3

- 125000005843 halogen group Chemical group 0.000 claims 2

- 125000006527 (C1-C5) alkyl group Chemical group 0.000 claims 1

- -1 nitrile compounds Chemical class 0.000 description 51

- 239000000975 dye Substances 0.000 description 40

- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 23

- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 19

- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 16

- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 14

- ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N isobutanol Chemical compound CC(C)CO ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 12

- 239000000047 product Substances 0.000 description 12

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 11

- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10

- MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N diethylene glycol Chemical compound OCCOCCO MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10

- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9

- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 9

- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 9

- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- 238000007792 addition Methods 0.000 description 8

- 239000007859 condensation product Substances 0.000 description 8

- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 8

- 239000000984 vat dye Substances 0.000 description 8

- DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Propylene glycol Chemical compound CC(O)CO DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7

- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7

- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 7

- 239000000654 additive Substances 0.000 description 7

- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 7

- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 7

- IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N palmitic acid group Chemical group C(CCCCCCCCCCCCCCC)(=O)O IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7

- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Natural products CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 235000013162 Cocos nucifera Nutrition 0.000 description 6

- 244000060011 Cocos nucifera Species 0.000 description 6

- IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N Ethylene oxide Chemical compound C1CO1 IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N Terephthalic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1 KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 6

- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 6

- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 6

- BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N methanoic acid Natural products OC=O BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N oleic acid group Chemical group C(CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(=O)O ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N 0.000 description 6

- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 6

- WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N (E)-8-Octadecenoic acid Natural products CCCCCCCCCC=CCCCCCCC(O)=O WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 20:1omega9c fatty acid Natural products CCCCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 9-Heptadecensaeure Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 239000005642 Oleic acid Substances 0.000 description 5

- ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N Oleic acid Natural products CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 239000004721 Polyphenylene oxide Substances 0.000 description 5

- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 5

- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 5

- 238000005282 brightening Methods 0.000 description 5

- 150000002009 diols Chemical class 0.000 description 5

- 150000002367 halogens Chemical group 0.000 description 5

- QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N isooleic acid Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCCC(O)=O QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 5

- 229920000570 polyether Polymers 0.000 description 5

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5

- YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N 2-ethylhexan-1-ol Chemical compound CCCCC(CC)CO YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N N-Pentanol Chemical compound CCCCCO AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 4

- BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N ammonium sulfate Chemical compound N.N.OS(O)(=O)=O BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 229910052921 ammonium sulfate Inorganic materials 0.000 description 4

- 235000011130 ammonium sulphate Nutrition 0.000 description 4

- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 4

- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4

- JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N cyclohexanone Chemical compound O=C1CCCCC1 JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N decan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCO MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 4

- 239000006260 foam Substances 0.000 description 4

- GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N heptadecan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCO GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N hexadecan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCO BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N hexan-1-ol Chemical compound CCCCCCO ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N isophthalic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=CC(C(O)=O)=C1 QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4

- 239000000434 metal complex dye Substances 0.000 description 4

- GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N octadecan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCO GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 4

- HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N tetradecan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCO HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N 1-Octanol Chemical compound CCCCCCCCO KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- FALRKNHUBBKYCC-UHFFFAOYSA-N 2-(chloromethyl)pyridine-3-carbonitrile Chemical compound ClCC1=NC=CC=C1C#N FALRKNHUBBKYCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N 2-Butanone Chemical compound CCC(C)=O ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N 2-methylbutan-2-ol Chemical compound CCC(C)(C)O MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 4-(3-methoxyphenyl)aniline Chemical compound COC1=CC=CC(C=2C=CC(N)=CC=2)=C1 OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 3

- FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N D-glucitol Chemical compound OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N 0.000 description 3

- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N Oxalic acid Chemical compound OC(=O)C(O)=O MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 235000021314 Palmitic acid Nutrition 0.000 description 3

- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 3

- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 3

- 125000005037 alkyl phenyl group Chemical group 0.000 description 3

- PYKYMHQGRFAEBM-UHFFFAOYSA-N anthraquinone Natural products CCC(=O)c1c(O)c2C(=O)C3C(C=CC=C3O)C(=O)c2cc1CC(=O)OC PYKYMHQGRFAEBM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 150000004056 anthraquinones Chemical class 0.000 description 3

- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 3

- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 3

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3

- 150000001991 dicarboxylic acids Chemical class 0.000 description 3

- 235000013870 dimethyl polysiloxane Nutrition 0.000 description 3

- USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N diphenyl ether Chemical compound C=1C=CC=CC=1OC1=CC=CC=C1 USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 239000000982 direct dye Substances 0.000 description 3

- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 3

- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 3

- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 3

- 238000009981 jet dyeing Methods 0.000 description 3

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3

- NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M metanil yellow Chemical group [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC(N=NC=2C=CC(NC=3C=CC=CC=3)=CC=2)=C1 NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3

- ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N n-Nonyl alcohol Natural products CCCCCCCCCO ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N n-Pentadecanoic acid Natural products CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N naphthalene-1-sulfonic acid Chemical compound C1=CC=C2C(S(=O)(=O)O)=CC=CC2=C1 PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229920000435 poly(dimethylsiloxane) Polymers 0.000 description 3

- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 3

- 150000003254 radicals Chemical class 0.000 description 3

- 239000000985 reactive dye Substances 0.000 description 3

- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 3

- 125000000542 sulfonic acid group Chemical group 0.000 description 3

- 239000000988 sulfur dye Substances 0.000 description 3

- ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N (9Z)-octadecen-1-ol Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N 0.000 description 2

- PQSMEVPHTJECDZ-UHFFFAOYSA-N 2,3-dimethylheptan-2-ol Chemical compound CCCCC(C)C(C)(C)O PQSMEVPHTJECDZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QWQNFXDYOCUEER-UHFFFAOYSA-N 2,3-ditert-butyl-4-methylphenol Chemical compound CC1=CC=C(O)C(C(C)(C)C)=C1C(C)(C)C QWQNFXDYOCUEER-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N 2-phenylethanol Chemical compound OCCC1=CC=CC=C1 WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- FBWSRAOCSJQZJA-UHFFFAOYSA-N 4-iminonaphthalen-1-one Chemical compound C1=CC=C2C(=N)C=CC(=O)C2=C1 FBWSRAOCSJQZJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N Acetophenone Chemical compound CC(=O)C1=CC=CC=C1 KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile Chemical compound C=CC#N NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 2

- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 2

- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N D-Glucitol Natural products OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N 0.000 description 2

- FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N D-Mannitol Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N 0.000 description 2

- 239000004386 Erythritol Substances 0.000 description 2

- UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYSA-N Erythritol Natural products OCC(O)C(O)CO UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N Ethylbenzene Chemical compound CCC1=CC=CC=C1 YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000005977 Ethylene Substances 0.000 description 2

- WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N Heptanedioic acid Natural products OC(=O)CCCCCC(O)=O WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2

- KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Isopropanol Chemical compound CC(C)O KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L Magnesium chloride Chemical compound [Mg+2].[Cl-].[Cl-] TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2

- 229930195725 Mannitol Natural products 0.000 description 2

- LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N N-Butanol Chemical compound CCCCO LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N Nonanedioid acid Natural products OC(=O)CCCCCCCC(O)=O BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N Pentane-1,5-diol Chemical compound OCCCCCO ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229920000388 Polyphosphate Polymers 0.000 description 2

- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2

- JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N Pyridine Chemical compound C1=CC=NC=C1 JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N Suberic acid Natural products OC(=O)CCCCCCC(O)=O TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N Tert-Butanol Chemical compound CC(C)(C)O DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N Tetrahydrofuran Chemical compound C1CCOC1 WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N Trimethylolpropane Chemical compound CCC(CO)(CO)CO ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229920006221 acetate fiber Polymers 0.000 description 2

- 239000003377 acid catalyst Substances 0.000 description 2

- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 2

- 125000003158 alcohol group Chemical group 0.000 description 2

- 150000008044 alkali metal hydroxides Chemical class 0.000 description 2

- 125000004390 alkyl sulfonyl group Chemical group 0.000 description 2

- XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N allyl alcohol Chemical compound OCC=C XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 150000001408 amides Chemical class 0.000 description 2

- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 2

- 125000003277 amino group Chemical group 0.000 description 2

- ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N benzo-alpha-pyrone Natural products C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1 ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N biphenyl-2-ol Chemical compound OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N butan-2-ol Chemical compound CCC(C)O BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N butyl benzoate Chemical compound CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1 XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229960000541 cetyl alcohol Drugs 0.000 description 2

- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical group [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 230000009918 complex formation Effects 0.000 description 2

- 235000001671 coumarin Nutrition 0.000 description 2

- SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N diacetone alcohol Chemical compound CC(=O)CC(C)(C)O SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N dibenzyl ether Chemical compound C=1C=CC=CC=1COCC1=CC=CC=C1 MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- GRWZHXKQBITJKP-UHFFFAOYSA-L dithionite(2-) Chemical compound [O-]S(=O)S([O-])=O GRWZHXKQBITJKP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2

- NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N docosan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N dodecan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCO LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N erythritol Chemical compound OC[C@H](O)[C@H](O)CO UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N 0.000 description 2

- 235000019414 erythritol Nutrition 0.000 description 2

- 229940009714 erythritol Drugs 0.000 description 2

- 230000032050 esterification Effects 0.000 description 2

- 238000005886 esterification reaction Methods 0.000 description 2

- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 2

- 235000019253 formic acid Nutrition 0.000 description 2

- VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N glutaric anhydride Chemical compound O=C1CCCC(=O)O1 VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N hexanedioic acid Natural products OC(=O)CCCCC(O)=O WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2

- BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N icosan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 2

- PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N isoamylol Chemical compound CC(C)CCO PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 125000003253 isopropoxy group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(O*)C([H])([H])[H] 0.000 description 2

- 125000001449 isopropyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])[H] 0.000 description 2

- 239000000594 mannitol Substances 0.000 description 2

- 235000010355 mannitol Nutrition 0.000 description 2

- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N methyl benzoate Chemical compound COC(=O)C1=CC=CC=C1 QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229940043348 myristyl alcohol Drugs 0.000 description 2

- KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N neopentyl alcohol Chemical compound CC(C)(C)CO KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N octan-2-ol Chemical compound CCCCCCC(C)O SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229940055577 oleyl alcohol Drugs 0.000 description 2

- XMLQWXUVTXCDDL-UHFFFAOYSA-N oleyl alcohol Natural products CCCCCCC=CCCCCCCCCCCO XMLQWXUVTXCDDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 2

- 125000006353 oxyethylene group Chemical group 0.000 description 2

- 229920002239 polyacrylonitrile Polymers 0.000 description 2

- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2

- 239000001205 polyphosphate Substances 0.000 description 2

- 235000011176 polyphosphates Nutrition 0.000 description 2

- BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N propan-1-ol Chemical compound CCCO BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N sebacic acid Chemical compound OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229920002545 silicone oil Polymers 0.000 description 2

- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2

- 235000015424 sodium Nutrition 0.000 description 2

- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2

- 239000000600 sorbitol Substances 0.000 description 2

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 2

- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 description 2

- 229940014800 succinic anhydride Drugs 0.000 description 2

- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 2

- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 2

- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 description 2

- JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N toluene-4-sulfonic acid Chemical compound CC1=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C1 JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N trans-butenedioic acid Natural products OC(=O)C=CC(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- HFVMEOPYDLEHBR-UHFFFAOYSA-N (2-fluorophenyl)-phenylmethanol Chemical compound C=1C=CC=C(F)C=1C(O)C1=CC=CC=C1 HFVMEOPYDLEHBR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ATNNLHXCRAAGJS-QZQOTICOSA-N (e)-docos-2-enoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)=O ATNNLHXCRAAGJS-QZQOTICOSA-N 0.000 description 1

- AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N 1,1,3,3-tetramethylurea Chemical compound CN(C)C(=O)N(C)C AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N 1,2,3-trichlorobenzene Chemical compound ClC1=CC=CC(Cl)=C1Cl RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XCMDVRAWAIYDEE-UHFFFAOYSA-N 1,2-diphenyl-3h-pyrazole Chemical class C1C=CN(C=2C=CC=CC=2)N1C1=CC=CC=C1 XCMDVRAWAIYDEE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ALNDHUXNYOMYIH-UHFFFAOYSA-N 1,3-benzoxazole;stilbene Chemical class C1=CC=C2OC=NC2=C1.C1=CC=C2OC=NC2=C1.C=1C=CC=CC=1C=CC1=CC=CC=C1 ALNDHUXNYOMYIH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N 1,3-dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione Chemical compound CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 1,4-Dioxane Chemical compound C1COCCO1 RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N 1-Tridecanol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCO XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N 1-butoxybutane Chemical compound CCCCOCCCC DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N 1-hexadecene Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCC=C GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NLWCWEGVNJVLAX-UHFFFAOYSA-N 1-methoxy-2-phenylbenzene Chemical compound COC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 NLWCWEGVNJVLAX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RTBFRGCFXZNCOE-UHFFFAOYSA-N 1-methylsulfonylpiperidin-4-one Chemical compound CS(=O)(=O)N1CCC(=O)CC1 RTBFRGCFXZNCOE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N 1-naphthoic acid Chemical compound C1=CC=C2C(C(=O)O)=CC=CC2=C1 LNETULKMXZVUST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XDGKEKZKZIAFNK-UHFFFAOYSA-N 2,2,2-trichloro-1-phenoxyethanol Chemical compound ClC(Cl)(Cl)C(O)OC1=CC=CC=C1 XDGKEKZKZIAFNK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N 2,3-bis[[(z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl (z)-12-hydroxyoctadec-9-enoate Chemical compound CCCCCCC(O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N 0.000 description 1

- SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N 2-(2-methoxyethoxy)ethanol Chemical group COCCOCCO SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- JAHNSTQSQJOJLO-UHFFFAOYSA-N 2-(3-fluorophenyl)-1h-imidazole Chemical compound FC1=CC=CC(C=2NC=CN=2)=C1 JAHNSTQSQJOJLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RGAKRGIRMXFGMG-UHFFFAOYSA-N 2-(4,6,8-trimethylnonan-2-yl)benzenesulfonic acid Chemical compound CC(C)CC(C)CC(C)CC(C)C1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O RGAKRGIRMXFGMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N 2-METHOXYETHANOL Chemical group COCCO XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N 2-benzylphenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1CC1=CC=CC=C1 CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LAXBNTIAOJWAOP-UHFFFAOYSA-N 2-chlorobiphenyl Chemical group ClC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 LAXBNTIAOJWAOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000001731 2-cyanoethyl group Chemical group [H]C([H])(*)C([H])([H])C#N 0.000 description 1

- SGBQUMZTGSQNAO-UHFFFAOYSA-N 2-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid Chemical compound C1=CC=CC2=C(S(O)(=O)=O)C(O)=CC=C21 SGBQUMZTGSQNAO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N 2-methyl-1-pentanol Chemical compound CCCC(C)CO PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PSZAEHPBBUYICS-UHFFFAOYSA-N 2-methylidenepropanedioic acid Chemical compound OC(=O)C(=C)C(O)=O PSZAEHPBBUYICS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N 2-methylphenol;3-methylphenol;4-methylphenol Chemical compound CC1=CC=C(O)C=C1.CC1=CC=CC(O)=C1.CC1=CC=CC=C1O QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N 2-phenoxyethanol Chemical compound OCCOC1=CC=CC=C1 QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol Chemical compound OCCC(C)CC(C)(C)C BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PIFPCDRPHCQLSJ-WYIJOVFWSA-N 4,8,12,15,19-Docosapentaenoic acid Chemical compound CC\C=C\CC\C=C\C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\CCC(O)=O PIFPCDRPHCQLSJ-WYIJOVFWSA-N 0.000 description 1

- QISOBCMNUJQOJU-UHFFFAOYSA-N 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxylic acid Chemical compound OC(=O)C=1NN=CC=1Br QISOBCMNUJQOJU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- YJIHHZAGMZFGKS-UHFFFAOYSA-N 4-nonylcyclohexan-1-ol Chemical compound CCCCCCCCCC1CCC(O)CC1 YJIHHZAGMZFGKS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N 4-tert-Octylphenol Chemical compound CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(O)C=C1 ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- SECKOSOTZOBWEI-UHFFFAOYSA-N 5-methylheptan-3-ol Chemical compound CCC(C)CC(O)CC SECKOSOTZOBWEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N 9H-xanthene Chemical compound C1=CC=C2CC3=CC=CC=C3OC2=C1 GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- GDALETGZDYOOGB-UHFFFAOYSA-N Acridone Natural products C1=C(O)C=C2N(C)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1O GDALETGZDYOOGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N Ammonium acetate Chemical compound N.CC(O)=O USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000005695 Ammonium acetate Substances 0.000 description 1

- 239000004254 Ammonium phosphate Substances 0.000 description 1

- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- AAYJSRORDWURIQ-UHFFFAOYSA-N C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OC2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl Chemical compound C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OC2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl AAYJSRORDWURIQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- 229920002284 Cellulose triacetate Polymers 0.000 description 1

- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PIFPCDRPHCQLSJ-UHFFFAOYSA-N Clupanodonic acid Natural products CCC=CCCC=CCC=CCCC=CCCC=CCCC(O)=O PIFPCDRPHCQLSJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N Diisopropyl ether Chemical compound CC(C)OC(C)C ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QXNVGIXVLWOKEQ-UHFFFAOYSA-N Disodium Chemical class [Na][Na] QXNVGIXVLWOKEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N Fumaric acid Natural products OC(=O)\C=C\C(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N 0.000 description 1

- YITMLDIGEJSENC-UHFFFAOYSA-N Hexadecen Natural products CCCCCCCCCCCCCC=CC YITMLDIGEJSENC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 235000000177 Indigofera tinctoria Nutrition 0.000 description 1

- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 102000011782 Keratins Human genes 0.000 description 1

- 108010076876 Keratins Proteins 0.000 description 1

- 229920001732 Lignosulfonate Polymers 0.000 description 1

- 229920002821 Modacrylic Polymers 0.000 description 1

- FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N N,N-Dimethylacetamide Chemical compound CN(C)C(C)=O FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229930192627 Naphthoquinone Natural products 0.000 description 1

- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1

- 229920000297 Rayon Polymers 0.000 description 1

- PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L Sodium Sulfate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M Sodium acetate Chemical compound [Na+].CC([O-])=O VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N Succinic acid Natural products OC(=O)CCC(O)=O KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- ULUAUXLGCMPNKK-UHFFFAOYSA-N Sulfobutanedioic acid Chemical class OC(=O)CC(C(O)=O)S(O)(=O)=O ULUAUXLGCMPNKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 241001584775 Tunga penetrans Species 0.000 description 1

- KBAYQFWFCOOCIC-GNVSMLMZSA-N [(1s,4ar,4bs,7s,8ar,10ar)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,7,8,8a,9,10,10a-dodecahydrophenanthren-1-yl]methanol Chemical compound OC[C@@]1(C)CCC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@H](C(C)C)C[C@H]3CC[C@H]21 KBAYQFWFCOOCIC-GNVSMLMZSA-N 0.000 description 1

- 239000001089 [(2R)-oxolan-2-yl]methanol Substances 0.000 description 1

- NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N [(2r,3r,4s,5r,6s)-4,5-diacetyloxy-3-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2r,3r,4s,5r,6s)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate Chemical compound O([C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@H]1[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O1)OC(C)=O)COC(=O)C)[C@@H]1[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N 0.000 description 1

- YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N [4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol Chemical compound OCC1CCC(CO)CC1 YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PDWCVHGVTVOSIE-UHFFFAOYSA-N [nitro(diphenyl)methyl]benzene Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(C=1C=CC=CC=1)([N+](=O)[O-])C1=CC=CC=C1 PDWCVHGVTVOSIE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 150000001241 acetals Chemical class 0.000 description 1

- FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N acridone Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3NC2=C1 FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 150000001260 acyclic compounds Chemical class 0.000 description 1

- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1

- 230000001476 alcoholic effect Effects 0.000 description 1

- 150000007933 aliphatic carboxylic acids Chemical class 0.000 description 1

- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1

- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1

- 125000003342 alkenyl group Chemical group 0.000 description 1

- 150000001346 alkyl aryl ethers Chemical class 0.000 description 1

- 229940045714 alkyl sulfonate alkylating agent Drugs 0.000 description 1

- 150000008052 alkyl sulfonates Chemical class 0.000 description 1

- 125000002947 alkylene group Chemical group 0.000 description 1

- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1

- 235000019257 ammonium acetate Nutrition 0.000 description 1

- 229940043376 ammonium acetate Drugs 0.000 description 1

- 239000000908 ammonium hydroxide Substances 0.000 description 1

- ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N ammonium phosphates Chemical class [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P([O-])([O-])=O ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 235000019289 ammonium phosphates Nutrition 0.000 description 1

- JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N anhydrous glutaric acid Natural products OC(=O)CCCC(O)=O JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000002518 antifoaming agent Substances 0.000 description 1

- 239000000987 azo dye Substances 0.000 description 1

- 125000000751 azo group Chemical group [*]N=N[*] 0.000 description 1

- 239000002585 base Substances 0.000 description 1

- 150000001555 benzenes Chemical class 0.000 description 1

- SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N benzenesulfonic acid Chemical compound OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940092714 benzenesulfonic acid Drugs 0.000 description 1

- NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M benzyltrimethylammonium hydroxide Chemical compound [OH-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1 NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 230000001588 bifunctional effect Effects 0.000 description 1

- 239000004305 biphenyl Substances 0.000 description 1

- 235000010290 biphenyl Nutrition 0.000 description 1

- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 1

- SIIVGPQREKVCOP-UHFFFAOYSA-N but-1-en-1-ol Chemical compound CCC=CO SIIVGPQREKVCOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 description 1

- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 description 1

- ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N calcium nitrate Chemical class [Ca+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000002843 carboxylic acid group Chemical group 0.000 description 1

- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 1

- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1

- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1

- XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N chlorosulfonic acid Substances OS(Cl)(=O)=O XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000001844 chromium Chemical class 0.000 description 1

- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1

- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1

- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1

- 235000019864 coconut oil Nutrition 0.000 description 1

- 239000003240 coconut oil Substances 0.000 description 1

- 239000008139 complexing agent Substances 0.000 description 1

- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1

- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1

- 150000004696 coordination complex Chemical class 0.000 description 1

- 239000007799 cork Substances 0.000 description 1

- 150000004775 coumarins Chemical class 0.000 description 1

- 229930003836 cresol Natural products 0.000 description 1

- SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N cyclododecanol Chemical compound OC1CCCCCCCCCCC1 SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N cyclohexanol Chemical compound OC1CCCCC1 HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N cyclopentanol Chemical compound OC1CCCC1 XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000000664 diazo group Chemical group [N-]=[N+]=[*] 0.000 description 1

- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1

- 239000004205 dimethyl polysiloxane Substances 0.000 description 1

- ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N dimethylformamide Substances CN(C)C=O ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 235000019329 dioctyl sodium sulphosuccinate Nutrition 0.000 description 1

- YHAIUSTWZPMYGG-UHFFFAOYSA-L disodium;2,2-dioctyl-3-sulfobutanedioate Chemical compound [Na+].[Na+].CCCCCCCCC(C([O-])=O)(C(C([O-])=O)S(O)(=O)=O)CCCCCCCC YHAIUSTWZPMYGG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1

- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1

- GRWZHXKQBITJKP-UHFFFAOYSA-N dithionous acid Chemical compound OS(=O)S(O)=O GRWZHXKQBITJKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N docosanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229960000735 docosanol Drugs 0.000 description 1

- YRIUSKIDOIARQF-UHFFFAOYSA-N dodecyl benzenesulfonate Chemical compound CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 YRIUSKIDOIARQF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940071161 dodecylbenzenesulfonate Drugs 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1

- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 description 1

- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1

- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1

- 150000002170 ethers Chemical class 0.000 description 1

- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1

- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 1

- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1

- 150000002334 glycols Chemical class 0.000 description 1

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1

- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1

- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 1

- WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N hydroxyacetaldehyde Natural products OCC=O WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UHOKSCJSTAHBSO-UHFFFAOYSA-N indanthrone blue Chemical class C1=CC=C2C(=O)C3=CC=C4NC5=C6C(=O)C7=CC=CC=C7C(=O)C6=CC=C5NC4=C3C(=O)C2=C1 UHOKSCJSTAHBSO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940097275 indigo Drugs 0.000 description 1

- COHYTHOBJLSHDF-UHFFFAOYSA-N indigo powder Natural products N1C2=CC=CC=C2C(=O)C1=C1C(=O)C2=CC=CC=C2N1 COHYTHOBJLSHDF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1

- 150000002576 ketones Chemical class 0.000 description 1

- QDLAGTHXVHQKRE-UHFFFAOYSA-N lichenxanthone Natural products COC1=CC(O)=C2C(=O)C3=C(C)C=C(OC)C=C3OC2=C1 QDLAGTHXVHQKRE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910001629 magnesium chloride Inorganic materials 0.000 description 1

- VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N maleic acid Chemical compound OC(=O)\C=C/C(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N 0.000 description 1

- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1

- 229910001510 metal chloride Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910001960 metal nitrate Inorganic materials 0.000 description 1

- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 1

- 229940095102 methyl benzoate Drugs 0.000 description 1

- LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N methylenebutanedioic acid Natural products OC(=O)CC(=C)C(O)=O LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1

- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1

- VMGAPWLDMVPYIA-HIDZBRGKSA-N n'-amino-n-iminomethanimidamide Chemical compound N\N=C\N=N VMGAPWLDMVPYIA-HIDZBRGKSA-N 0.000 description 1

- 235000021290 n-3 DPA Nutrition 0.000 description 1

- 125000004108 n-butyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- 125000000740 n-pentyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- 125000004123 n-propyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- 150000002791 naphthoquinones Chemical class 0.000 description 1

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1

- 239000001005 nitro dye Substances 0.000 description 1

- 125000001400 nonyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- FFQLQBKXOPDGSG-UHFFFAOYSA-N octadecyl benzenesulfonate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 FFQLQBKXOPDGSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N octanoic acid Chemical compound CCCCCCCC(O)=O WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1

- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 1

- 235000021313 oleic acid Nutrition 0.000 description 1

- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1

- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1

- 235000010292 orthophenyl phenol Nutrition 0.000 description 1

- 235000006408 oxalic acid Nutrition 0.000 description 1

- 150000004893 oxazines Chemical class 0.000 description 1

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1

- 239000006072 paste Substances 0.000 description 1

- DGBWPZSGHAXYGK-UHFFFAOYSA-N perinone Chemical compound C12=NC3=CC=CC=C3N2C(=O)C2=CC=C3C4=C2C1=CC=C4C(=O)N1C2=CC=CC=C2N=C13 DGBWPZSGHAXYGK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1

- 229960005323 phenoxyethanol Drugs 0.000 description 1

- FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N phenyl benzoate Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(=O)OC1=CC=CC=C1 FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 description 1

- WVDDGKGOMKODPV-ZQBYOMGUSA-N phenyl(114C)methanol Chemical compound O[14CH2]C1=CC=CC=C1 WVDDGKGOMKODPV-ZQBYOMGUSA-N 0.000 description 1

- ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N phenylbenzene Natural products C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940067107 phenylethyl alcohol Drugs 0.000 description 1

- 125000001918 phosphonic acid ester group Chemical group 0.000 description 1

- ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N phosphonic acid group Chemical group P(O)(O)=O ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000001007 phthalocyanine dye Substances 0.000 description 1

- 229920000058 polyacrylate Polymers 0.000 description 1

- 229940093430 polyethylene glycol 1500 Drugs 0.000 description 1

- 229920000151 polyglycol Polymers 0.000 description 1

- 239000010695 polyglycol Substances 0.000 description 1

- 229920001522 polyglycol ester Polymers 0.000 description 1

- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1

- 159000000001 potassium salts Chemical class 0.000 description 1

- 238000007639 printing Methods 0.000 description 1

- RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N propylene carbonate Chemical compound CC1COC(=O)O1 RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000011814 protection agent Substances 0.000 description 1

- 150000003216 pyrazines Chemical class 0.000 description 1

- 150000003219 pyrazolines Chemical class 0.000 description 1

- UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N pyridine Natural products COC1=CC=CN=C1 UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000001453 quaternary ammonium group Chemical group 0.000 description 1

- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 1

- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 1

- BOLDJAUMGUJJKM-LSDHHAIUSA-N renifolin D Natural products CC(=C)[C@@H]1Cc2c(O)c(O)ccc2[C@H]1CC(=O)c3ccc(O)cc3O BOLDJAUMGUJJKM-LSDHHAIUSA-N 0.000 description 1

- 125000002914 sec-butyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- 239000001632 sodium acetate Substances 0.000 description 1

- 235000017281 sodium acetate Nutrition 0.000 description 1

- 239000001488 sodium phosphate Substances 0.000 description 1

- 235000011008 sodium phosphates Nutrition 0.000 description 1

- 159000000000 sodium salts Chemical class 0.000 description 1

- 229910052938 sodium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1

- 235000011152 sodium sulphate Nutrition 0.000 description 1

- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1

- 230000003381 solubilizing effect Effects 0.000 description 1

- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1

- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1

- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1

- 229940012831 stearyl alcohol Drugs 0.000 description 1

- 150000001629 stilbenes Chemical class 0.000 description 1

- 235000021286 stilbenes Nutrition 0.000 description 1

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1

- 125000005504 styryl group Chemical group 0.000 description 1

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1

- 150000005846 sugar alcohols Polymers 0.000 description 1

- HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N sulfolane Chemical compound O=S1(=O)CCCC1 HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M sulfonate Chemical compound [O-]S(=O)=O BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 150000003457 sulfones Chemical class 0.000 description 1

- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1

- 125000004434 sulfur atom Chemical group 0.000 description 1

- 239000003760 tallow Substances 0.000 description 1

- KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-L terephthalate(2-) Chemical compound [O-]C(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C=C1 KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N tetrahydrofuran Natural products C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N tetrahydrofurfuryl alcohol Chemical compound OCC1CCCO1 BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J tetrasodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J 0.000 description 1

- 229920006304 triacetate fiber Polymers 0.000 description 1

- 229940087291 tridecyl alcohol Drugs 0.000 description 1

- GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-O triethanolammonium Chemical class OCC[NH+](CCO)CCO GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1

- GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N trimethylamine Chemical compound CN(C)C GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N trimethylolethane Chemical compound OCC(C)(CO)CO QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000001993 wax Substances 0.000 description 1

- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1

- 239000002759 woven fabric Substances 0.000 description 1

- 239000008096 xylene Substances 0.000 description 1

Classifications

-

- D—TEXTILES; PAPER

- D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- D06P—DYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM

- D06P1/00—General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed

- D06P1/44—General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders

- D06P1/64—General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed using insoluble pigments or auxiliary substances, e.g. binders using compositions containing low-molecular-weight organic compounds without sulfate or sulfonate groups

- D06P1/642—Compounds containing nitrogen

- D06P1/6421—Compounds containing nitrile groups

-

- D—TEXTILES; PAPER

- D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- D06L—DRY-CLEANING, WASHING OR BLEACHING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR MADE-UP FIBROUS GOODS; BLEACHING LEATHER OR FURS

- D06L4/00—Bleaching fibres, filaments, threads, yarns, fabrics, feathers or made-up fibrous goods; Bleaching leather or furs

- D06L4/60—Optical bleaching or brightening

- D06L4/664—Preparations of optical brighteners; Optical brighteners in aerosol form; Physical treatment of optical brighteners

Definitions

- the present invention relates to auxiliary mixtures and their use as wrinkle-free agents in the dyeing or optical brightening of textile materials containing polyester fibers.

- Wrinkle-free agents that are already practically on the market are hydrophobic, plasticizer-like substances. Due to their low HLB value, they have the property, if they are not already foaming, to stabilize at least foreign foam from residual surfactants or dye dispersants.

- the HLB value is a measure of the hydrophilic-lipophilic balance in a molecule.

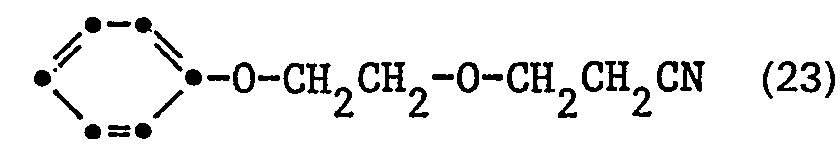

- DE-A No. 2409437 and 2410481 are nitrile compounds of the formula is known in which R 'represents a substituted or unsubstituted phenyl group or a substituted or unsubstituted alkyl group having 3 to 30 carbon atoms or a substituted or unsubstituted cycloaliphatic group and n' and m 'are the same or different and n' is 0 to 3 and m '1 to 3 mean.

- nitrile compounds are used on the one hand in the selective dyeing of fiber mixtures which consist of polyacrylate, basic-dyeable polyamide or polyester fibers with polyester, polyamide, keratin-containing or cellulose-containing fibers, and on the other hand in the dyeing of modacrylic fibers.

- DE-A No. 1619425 describes acyclic compounds which contain a cyanoethyl or cyanopropyl group and are used in the dyeing, printing, etching or optical brightening of materials based on acetate cellulose.

- DE-A No. 3000370 discloses carboxyl group-containing polypropylene oxide adducts which are used as wrinkle-free agents. Although these products do not foam themselves, they stabilize the foam of dispersants so strongly that their use in dyeing polyester fibers in certain jet dyeing machines, e.g. Short fleet jet, is hardly possible.

- Components A, B, C and D can be present as individual compounds or as mixtures with one another.

- Preferred auxiliary mixtures consist of all components A, B, C and D.

- R advantageously represents the hydrocarbon radical of an unsaturated or preferably saturated aliphatic monoalcohol with 3 to 24 carbon atoms. These hydrocarbon radicals can be straight-chain or branched.

- aliphatic saturated alcohols include propanol, isopropanol, n-butanol, isobutanol, sec-butanol, tert-butanol, n-amyl alcohol, isoamyl alcohol, tert-amyl alcohol, neopentyl alcohol, hexanol, 2-methylpentanol, 2-ethylhexanol, trimethylhexanol , 5-methylheptan-3-ol, octan-2-ol, trimethyl nonyl alcohol, decanol, lauryl alcohol, myristyl alcohol, cetyl alcohol, heptadecyl alcohol, stearyl alcohol, arachidyl alcohol, behen

- Alfole representatives are Alfol @ (8-10), (10-14) and (16-18).

- Unsaturated aliphatic alcohols are, for example, allyl alcohol, butenol, dodecenyl alcohol, hexadecenyl alcohol or oleyl alcohol.

- the alcohol residues can be present alone or as mixtures.

- the alcohol residues can optionally be mono-, di- or triethoxylated.

- R can also be derived from a polyhydric aliphatic alcohol which contains at least 2, advantageously 2 to 5 Hy droxyl groups and preferably has 2 to 9 carbon atoms, e.g. B. of alkylene diols with an alkylene radical of 2 to 6 carbon atoms, such as ethylene glycol, 1,3- or 1,2-propylene glycol or 1,5-pentanediol, and glycerol, trimethylolethane, trimethylolpropane, erythritol, pentaerythritol, mannitol or sorbitol.

- These polyhydric alcohols can also be etherified with 1 to 6 mol of ethylene oxide or propylene oxide or mixtures of these alkylene oxides.

- R is preferably alkenyl or preferably alkyl each having 3 to 22 carbon atoms.

- R is derived in particular from cyclopentanol, cyclohexanol, cyclododecanol, p-nonylcyclohexanol, hydroabietyl alcohol, or benzyl alcohol, phenylethyl alcohol or phenoxyethanol, the benzene nucleus also being derived from lower alkyl, e.g. Methyl, ethyl, isopropyl or lower alkoxy such as methoxy, ethoxy or isopropoxy or may be substituted by halogen.

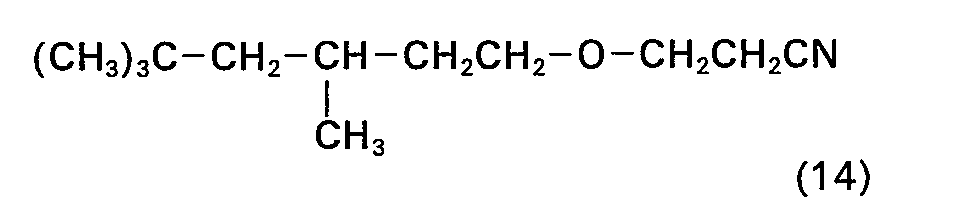

- cyanoethylated compounds correspond to the formula wherein R 1 is an aliphatic radical having 3 to 22 carbon atoms or a phenoxyethyl radical optionally substituted by halogen, lower alkyl or lower alkoxy.

- Lower alkyl and lower alkoxy sites in the definition of the radicals of the cyanoethylated compounds are groups or group components which have 1 to 5, in particular 1 to 3, carbon atoms, such as, for example, Methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, sec-butyl or amyl or methoxy, ethoxy or isopropoxy.

- Halogen in connection with all substituents means for example fluorine, bromine or preferably chlorine.

- R ' Alfolrest (8-10), (10-14), (12-14), (12-18) or (16-18), where Alfol is a registered trademark.

- the compounds of the formulas 1 to 25 are prepared in a manner known per se.

- the production can preferably take place by that an alcohol of the formula R-OH, in which R has the meaning given, is reacted with acrylonitrile.

- the reaction is preferably carried out in anhydrous media, for example in alcoholic media, in the presence of an alkali metal hydroxide or alcoholate or a quaternary ammonium hydroxide, such as, for example, benzyltrimethylammonium hydroxide, and at a temperature of 10 to 60 ° C.

- the polypropylene oxide adducts which can be used as component B can be present as free acids or as salts, for example alkali metal or ammonium salts.

- the alkali metal salts include, in particular, the sodium and potassium salts and the ammonium, trimethylammonium, monoethanolammonium, diethanolammonium and triethanolammonium salts as ammonium salts.

- the sodium or ammonium (NH 4 ) salts are preferred.

- the carboxyl group-containing polypropylene oxide adduct is preferably composed of 1 to 3 mol, preferably 1 mol of component a, 2 to 4 mol, preferably 2 mol of component b, 1 mol of component c, and 0.5 to 2 mol, preferably 0.7 to 1 mol of component d.

- Component a is preferably diols of the formula wherein m is 1 to 50, preferably 10 to 40.

- diols examples include ethylene glycol, diethylene glycol or polyethylene glycols with an average molecular weight of 450 to 2300, particularly 650 to 1800.

- Further aliphatic diols can also be 1,3- or 1,2-propylene glycol or 1,5-pentanediol.

- the aliphatic dicarboxylic acids of component b can be saturated or ethylenically unsaturated.

- Examples of aliphatic, saturated dicarboxylic acids are Succinic, glutaric, adipic, pimelic, cork, azelaic or sebacic acid or their anhydrides, in particular succinic or glutaric anhydride, can be considered.

- Ethylenically unsaturated dicarboxylic acids are preferably fumaric, maleic or itaconic acid, furthermore mesaconic, citraconic and methylene malonic acid.

- Anhydride of these acids is maleic anhydride, which is also preferred component b.

- Component c is primarily addition products of propylene oxide with trivalent to hexavalent alkanols having 3 to 6 carbon atoms. These alkanols can be straight-chain or branched. Examples include glycerol, trimethylolpropane, erythritol, pentaerythritol, mannitol or sorbitol.

- reaction products of component c can be prepared, for example, by adding about 2 to 20, preferably 4 to 12, mol of propylene oxide to 1 mol of the trihydric to hexahydric alcohol. Addition products of 4 to 8 mol of propylene oxide with 1 mol of pentaerythritol have proven to be particularly suitable.

- the fatty acids of component d is saturated or unsaturated acids such as caprylic, capric, lauric, myristic, palmitic, stearic, arachidic, coconut oil (C 1 0 -C 16), behenic , Decen, dodecen, tetradecen, hexadecen, oleic, linoleic, linolenic, linoleic, ricinol, eicosen, docosen or clupanodonic acid.

- unsaturated acids such as caprylic, capric, lauric, myristic, palmitic, stearic, arachidic, coconut oil (C 1 0 -C 16), behenic , Decen, dodecen, tetradecen, hexadecen, oleic, linoleic, linolenic, linoleic, ricinol, eicosen, docosen

- oleic acid coconut fatty acid

- tallow fatty acid palmitic acid or especially stearic acid.

- the adducts 1 to 5 can be present as free acids or as salts, especially as sodium salts or ammonium salts.

- the polypropyleneoxy adducts are prepared by known methods.

- One method for producing these products is to react component a with components b, c and d and, if appropriate, convert the product into a salt.

- the reaction of component a with components b, c and d is carried out, optionally in the presence of an acid catalyst and / or an organic solvent which is inert to the reaction components, at temperatures from 80 to 150, preferably 90 to 130 ° C.

- an acid catalyst and / or an organic solvent which is inert to the reaction components, at temperatures from 80 to 150, preferably 90 to 130 ° C.

- sulfuric acid or p-toluenesulfonic acid can be used.

- Suitable organic solvents are e.g. Benzene, toluene or xylene.

- the various components can be reacted simultaneously. If anhydrides of aliphatic dicarboxylic acids are used as component b, the esterification is advantageously carried out in stages.

- the diol (component a) is in the presence of a polymerization inhibitor, e.g. Di- (tert-butyl) -p-cresol is reacted with the anhydride by heating at 90 to 130 ° C to the bismonoester of dicarboxylic acid, which is then added in a second step with the addition of an acid catalyst and optionally in the presence of an inert organic solvent, e.g.

- a polymerization inhibitor e.g. Di- (tert-butyl) -p-cresol

- Benzene or toluene is further esterified with the adduct of component c and a fatty acid (component d) at 90 to 130 ° C, whereupon the ester product still containing carboxyl groups can be converted into a salt by adding bases such as ammonia or alkali metal hydroxides.

- the adducts obtained are solid to liquid, highly viscous products. They can therefore be in the form of waxes, pastes or oils and are usually colorless, slightly yellow or brown in color.

- the new dyeing aid can additionally contain, as component C, an aliphatic alcohol having 5 to 18 carbon atoms or a siloxane / oxyalkylene copolymer or a mixture of these substances.

- component C acts in particular as a foam suppressant.

- the alcohols can be used as individual compounds or as mixtures with one another. They can be straight-chain or branched, saturated or unsaturated and should generally be liquid at room temperature. Examples include n-amyl alcohol, n-hexanol, trimethylhexanol, 2-ethyl-n-hexanol, octyl alcohol (octanol / isomer mixture), nonyl alcohol, decyl alcohol, lauryl alcohol, tridecyl alcohol, myristyl alcohol, cetyl alcohol, stearyl alcohol or oleyl alcohol, and also the alfoles such as e.g. Alfol @ (6-10), (8-10), (10-14), (12), (16) and (18). Alcohols with 5 to 10 carbon atoms are preferred, with 2-ethyl-n-hexanol being particularly suitable.

- the organopolysiloxanes as the starting product for such adducts basically correspond to commercially available silicone oils, which are described in DE-A No. 2031827. Among these silicone oils, polydimethylsiloxanes are of prime interest.

- the siloxane / oxyalkylene copolymers in question as component C can be obtained, for example, from halogen-substituted organopolysiloxanes, in particular polydimethylsiloxanes and alkali metal salts of polyoxyalkylene, e.g. Polyethylene and / or polypropylene glycols are produced.

- siloxane / oxyalkylene copolymers are polyether siloxanes, which expediently have a cloud point at about 20 to 70, preferably 25 to 50 ° C.

- the glycol content, consisting of oxyethylene groups or oxyethylene and oxypropylene groups, is advantageously 35 to 85, preferably 40 to 75,% by weight, based on the total weight of the polyether siloxane.

- component C is accordingly a block polymer of a polydimethylsiloxane and ethylene oxide or a copolymer of ethylene and propylene oxide, which has a cloud point at 20 to 70, in particular 25 to 50 ° C.

- Such block polymers or polyether siloxanes can by the likely formula in which q is 3 to 50, suitably 3 to 25, r 2 or 3, s 0 to 15, t 1 to 25, x 1 3 to 10 and R 3 are alkyl having 1 to 4 carbon atoms, preferably methyl.

- Such polyether siloxanes are described, for example, in DE-A No. 1719238 and in US Pat. Nos. 2834748,3389160 and 3505377.

- R 4 and R s each alkyl having 1 to 4 carbon atoms, preferably methyl, a '1 to 20, b' 2 to 20, c '2 to 50, d' 1 or 2, preferably 1, and m '2 to 5 mean and where C m , H 2m , O d , preferably ethylene oxide groups or mixtures of ethylene oxide groups and propylene oxide groups.

- siloxane compounds are described in DE-A No. 1795557.

- silicone surfactant L 546 @ (trademark, Union Carbide).

- the auxiliaries according to the invention can contain water as a polar solvent D or a water-miscible organic solvent.

- water-miscible organic solvents are aliphatic C 1 -C 4 -alcohols such as methanol, ethanol; the propanols or isobutanol; Alkylene glycols such as ethylene glycol or propylene glycol; Monoalkyl ethers of glycols such as ethylene glycol monomethyl, ethyl or butyl ether and diethylene glycol monomethyl or ethyl ether; Ketones such as acetone, methyl ethyl ketone, cyclohexanone, diacetone alcohol; Ethers and acetals such as diisopropyl ether, diphenyl oxide, dioxane, tetrahydrofuran, furthermore tetrahydrofurfuryl alcohol, pyr

- the new dyeing agent mixtures can be prepared by simply stirring the components A, B and, if appropriate, C and / or D, giving homogeneous, clear mixtures which are stable in storage at room temperature.

- the new formulations are used in particular as wrinkle-free agents in the dyeing of linear polyester fibers or mixtures of polyester fibers and cotton or wool. They increase the rate of diffusion of the dyes in the fibers and thus increase the color yield. They also have an anti-foam effect.

- the present invention accordingly also relates to a process for dyeing textile material containing polyester fibers with disperse dyes or optical brighteners, which is characterized in that the textile material is colored or optically brightened in the presence of the auxiliary mixture according to the invention.

- the amounts used in which the auxiliary preparation according to the invention is added to the dyebaths or lightening liquors are between 0.5 and 10, preferably 2 and 8,% by weight, based on the weight of the textile material.

- polyester fiber material that can be dyed or optically brightened in the presence of the new auxiliary mixture

- Cellulose ester fibers such as cellulose 2% acetate fibers and triacetate fibers and particularly linear polyester fibers

- linear polyester fibers are to be understood as synthetic fibers which e.g. can be obtained by condensation of terephthalic acid with ethylene glycol or of isophthalic acid or terephthalic acid with 1,4-bis (hydroxymethyl) cyclohexane, and also copolymers of terephthalic and isophthalic acid and ethylene glycol.

- the linear polyester used almost exclusively in the textile industry so far consists of terophthalic acid and ethylene glycol.

- the fiber materials can also be used as a mixed fabric among themselves or with other fibers, e.g. Mixtures of polyacrylonitrile / polyester, polyamide / polyester, polyester / cotton, polyester / viscose and polyester / wool can be used.

- the textile material to be dyed can change in ver different forms of presentation.

- Piece goods such as knitted or woven fabrics, are preferred.

- the disperse dyes to be used which are only sparingly soluble in water and are largely present in the dye liquor in the form of a fine dispersion, can belong to a wide variety of dye classes, for example the acridone, azo, anthraquinone, coumarin, methine, Perinone, naphthoquinoneimine, quinophthaone, styryl or nitro dyes. Mixtures of disperse dyes can also be used according to the invention.

- polyester / wool mixed fiber materials are preferably dyed with commercially available mixtures of anionic dyes and disperse dyes.

- the anionic dyes are, for example, salts of heavy metal-containing or preferably metal-free mono-, dis- or polyazo dyes including the formazan dyes and the anthraquinone, xanthene, nitro, triphenylmethane, naphthoquinoneimine and phthalocyanine dyes.

- the anionic character of these dyes can be caused by metal complex formation alone and / or preferably by acidic, salt-forming substituents, such as carboxylic acid groups, sulfuric acid and phosphonic acid ester groups, phosphonic acid groups or sulfonic acid groups.

- These dyes can also have so-called reactive groups in the molecule, which form a covalent bond with the wool.

- the 1: 1 metal complex dyes preferably have one or two sulfonic acid groups. As metal they contain a heavy metal atom, e.g. Copper, nickel or especially chrome.

- the 1: 2 metal complex dyes contain a heavy metal atom such as e.g. a cobalt atom or in particular a chromium atom.

- Two complex-forming components are connected to the central atom, at least one of which is a dye molecule, but preferably both are dye molecules.

- the two dye molecules involved in the complex formation can be the same or different from one another.

- the 1: 2 metal complex dyes can e.g. contain two azomethine molecules, a disazo dye and a monoazo dye, or preferably two monoazo dye molecules.

- the azo dye molecules can have water solubilizing groups, e.g. Acid amide, alkylsulfonyl or the above acidic groups.

- Fiber mixtures of polyester and cotton are usually dyed with combinations of disperse dyes and vat dyes, sulfur dyes, leuco vat ester dyes, direct dyes or reactive dyes, the polyester content being pre-, simultaneously or post-dyed with disperse dyes.

- vat dyes are higher fused and heterocyclic benzoquinones or naphthoquinones, sulfur dyes and in particular antharchinoid or indigoid dyes.

- vat dyes which can be used according to the invention are in the Color Index, 3rd edition (1971), vol. 3, listed on pages 3649 to 3837 as Sulfur Dyes and Vat Dyes.

- Suitable as direct dyes are, for example. se those in Color Index, 3rd ed. (1971), vol. 2, Direct Dyes mentioned on pages 2005 to 2478.

- the leuco vat ester dyes are e.g. from vat dyes of the indigo, anthraquinone or indanthrene series by reduction e.g. with iron powder and subsequent esterification e.g. available with chlorosulfonic acid and are in the Color Index, 3rd edition (1971), vol. 3, referred to as Solubilised Vat Dyes.

- Reactive dyes are understood to be the usual dyes that form a chemical bond with the cellulose, e.g. those in the Color Index, 3rd ed. (1971), vol. 3, Reactive Dyes listed on pages 3391 to 3560,

- the new auxiliary mixtures can also be used for whitening undyed synthetic fiber materials with optical brighteners dispersed in water.

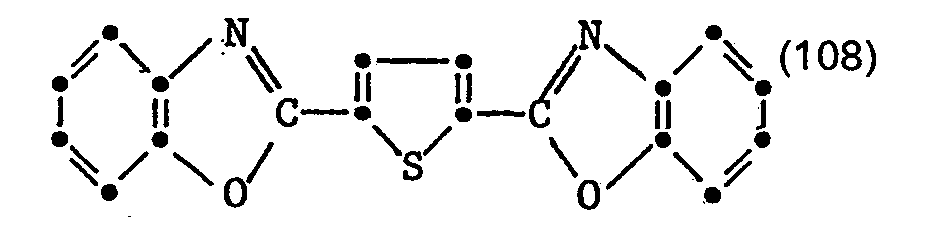

- the optical brighteners can belong to any brightener class. In particular, they are coumarins, triazole coumarins, benzocoumarins, oxazines, pyrazines, pyrazolines, diphenylpyrazolines, stilbenes, styrylstilbenes, triazolylstilbenes, bisbenzoxazolylethylenes, stilbene bisbenzoxazoles, phenylstilbenbenzoxazoles, thiophenbisbenzoxyzidezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezolezol

- Mixtures of optical brighteners can also be used according to the invention.

- the amount of dyes or optical brighteners to be added to the liquor depends on the desired color strength; In general, amounts of 0.01 to 10, preferably 0.02 to 5,% by weight, based on the textile material used, have proven successful.

- the auxiliaries to be used according to the invention can also be mixed with known carriers based on e.g. B. di- or trichlorobenzene, methyl or ethylbenzene, o-phenylphenol, benzylphenol, diphenyl ether, chlorodiphenyl, methyldiphenyl, cyclohexanone, acetophenone, alkylphenoxyethanol, mono-, di- or trichlorophenoxyethanol or -propanol, pentachlorophenoxybenzoate, alkylphenyl or alkylphenyl, alkylphenyl or alkylphenyl Diphenyl, methyl diphenyl ether, dibenzyl ether, methyl benzoate, butyl benzoate or phenyl benzoate can be used.

- the carriers are preferably used in an amount of 0.5 to 2 g / l of liquor or 5 to 10% by weight, based on the auxiliary preparation.

- the dye baths or lightening liquors can each according to the textile material to be treated, in addition to the dyes or optical brighteners and the auxiliaries according to the invention, wool protection agents, oligomer inhibitors, oxidizing agents, antifoams, emulsifiers, leveling agents, retarders and preferably dispersants.

- the dispersants are used primarily to achieve a good fine distribution of the disperse dyes.

- the dispersants which are generally used for dyeing with disperse dyes are suitable.

- the dispersants used are preferably sulfated or phosphated adducts of 15 to 100 mol of ethylene oxide or preferably propylene oxide with polyhydric aliphatic alcohols containing 2 to 6 carbon atoms, such as e.g. Ethylene glycol, glycerol or pentaerythritol or amines having 2 to 9 carbon atoms and having at least two amino groups or an amino group and a hydroxyl group and alkylsulfonates having 10 to 20 carbon atoms in the alkyl chain, alkylbenzenesulfonates having a straight-chain or branched alkyl chain having 8 to 20 carbon atoms in the alkyl chain, such as e.g.

- the disodium salt of di (6-sulfonaphthyl-2) methane is preferred.

- anionic dispersants can also be used.

- the anionic dispersants are normally in the form of their alkali metal salts, ammonium salts or amine salts. These dispersants are preferably used in an amount of 0.1 to 5 g / l of liquor.

- the dyebaths or lightening liquors can also contain customary additives, advantageously electrolytes such as salts, e.g. Sodium sulfate, ammonium sulfate, sodium or ammonium phosphates or polyphosphates, metal chlorides or nitrates such as sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride or calcium nitrates, ammonium acetate or sodium acetate and / or acids, e.g. Contain mineral acids such as sulfuric acid or phosphoric acid, or organic acids, suitably lower aliphatic carboxylic acids such as formic, acetic or oxalic acid, and also alkalis or alkali donors, complexing agents.

- the acids serve primarily to adjust the pH of the liquors used according to the invention, which is generally 4 to 6.5, preferably 4.5 to 6.

- the dyeing or lightening is advantageously carried out from an aqueous liquor using the exhaust process.

- the liquor ratio can accordingly be chosen within a wide range, e.g. 1: 4 to 1: 100, preferably 1: 6 to 1:50.

- the temperature at which dyeing or lightening is at least 70 ° C and is usually not higher than 140 ° C. It is preferably in the range from 80 to 135 ° C.

- Linear polyester fibers and cellulose triacetate fibers are preferably dyed by the so-called high temperature process in closed and expediently also pressure-resistant apparatus at temperatures of over 100, preferably between 110 and 135 ° C., and if appropriate under pressure.