KR20190036475A - 결정화 필름 - Google Patents

결정화 필름 Download PDFInfo

- Publication number

- KR20190036475A KR20190036475A KR1020180109321A KR20180109321A KR20190036475A KR 20190036475 A KR20190036475 A KR 20190036475A KR 1020180109321 A KR1020180109321 A KR 1020180109321A KR 20180109321 A KR20180109321 A KR 20180109321A KR 20190036475 A KR20190036475 A KR 20190036475A

- Authority

- KR

- South Korea

- Prior art keywords

- film

- crystallized

- indium tin

- oxide layer

- composite oxide

- Prior art date

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES

- H01B5/00—Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form

- H01B5/14—Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form comprising conductive layers or films on insulating-supports

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B9/00—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00

- B32B9/005—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00 comprising one layer of ceramic material, e.g. porcelain, ceramic tile

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin

- B32B27/06—Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material

- B32B27/08—Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin

- B32B27/18—Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin

- B32B27/30—Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising vinyl (co)polymers; comprising acrylic (co)polymers

- B32B27/308—Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising vinyl (co)polymers; comprising acrylic (co)polymers comprising acrylic (co)polymers

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin

- B32B27/32—Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyolefins

- B32B27/325—Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyolefins comprising polycycloolefins

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin

- B32B27/40—Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyurethanes

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B9/00—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00

- B32B9/04—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00 comprising such particular substance as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material

- B32B9/045—Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00 comprising such particular substance as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL

- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL

- C23C14/00—Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material

- C23C14/58—After-treatment

- C23C14/5806—Thermal treatment

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B2264/00—Composition or properties of particles which form a particulate layer or are present as additives

- B32B2264/02—Synthetic macromolecular particles

- B32B2264/0214—Particles made of materials belonging to B32B27/00

- B32B2264/0228—Vinyl resin particles, e.g. polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol polymers or ethylene-vinyl acetate copolymers

- B32B2264/0235—Aromatic vinyl resin, e.g. styrenic (co)polymers

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B2264/00—Composition or properties of particles which form a particulate layer or are present as additives

- B32B2264/10—Inorganic particles

- B32B2264/102—Oxide or hydroxide

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B2270/00—Resin or rubber layer containing a blend of at least two different polymers

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B32—LAYERED PRODUCTS

- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM

- B32B2307/00—Properties of the layers or laminate

- B32B2307/70—Other properties

- B32B2307/704—Crystalline

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Ceramic Engineering (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Thermal Sciences (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Materials Engineering (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Metallurgy (AREA)

- Organic Chemistry (AREA)

- Laminated Bodies (AREA)

- Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

결정화 필름은, 투명 필름 기재 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층을 구비한다. 결정화 필름은, 투명 필름 기재 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층을 구비하는 비정질 필름을 특정 온도에서 결정화시킴으로써 얻어지는 특정 온도 결정화 필름이다. 특정 온도 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ1 과, 비정질 필름을 110 ℃ 에서 결정화시킴으로써 얻어지는 110 ℃ 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ2 의 차이가, 150 MPa 이하이다.

Description

본 발명은 결정화 필름에 관한 것이다.

종래, 투명 도전성 필름은, 결정화에 의해 저항값이 저감된 투명 도전층을 구비하고 있어, 터치 패널에 구비되는 것으로 알려져 있다.

예를 들어, 종래, 가요성 투명 기재, 및 그 위에 형성되고 결정화된 인듐·주석 복합 산화물 (결정성 ITO 막) 로 이루어지는 투명 도전층을 구비하고, 투명 도전층의 압축 잔류 응력이 0.4 ∼ 2 GPa 인 투명 도전성 필름이 제안되어 있다 (예를 들어, 일본 공개특허공보 2016-179686호 참조.).

일본 공개특허공보 2016-179686호에 기재된 투명 도전성 필름에서는, 압축 잔류 응력을 상기한 하한 이상으로 함으로써, 투명 도전성 필름을 게임기의 터치 패널에 사용할 때 중하중에서의 타점 특성 및 내굴곡성을 향상시켰다.

그런데, 터치 패널이 예를 들어 차재되는 경우에는, 투명 도전성 필름은, 고온 고습 분위기에 노출된다. 그러나, 일본 공개특허공보 2016-179686호에 기재된 투명 도전성 필름은, 고온 고습 분위기에 노출되면, 투명 도전층에 크랙 (균열) 을 비교적 단시간에 발생시킨다는 문제가 있다.

본 발명은, 고온 고습 분위기에 노출되어도, 비교적 단시간에서는 손상을 발생시키는 것을 억제할 수 있는 결정화 필름을 제공하는 것에 있다.

본 발명 (1) 은, 투명 필름 기재 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층을 구비하는 결정화 필름으로서, 상기 결정화 필름은, 투명 필름 기재 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층을 구비하는 비정질 필름을 특정 온도에서 결정화시킴으로써 얻어지는 특정 온도 결정화 필름으로서, 상기 특정 온도 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ1 과, 상기 비정질 필름을 110 ℃ 에서 결정화시킴으로써 얻어지는 110 ℃ 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ2 의 차이가, 150 MPa 이하인, 결정화 필름을 포함한다.

본 발명 (2) 는, 상기 특정 온도 결정화 필름은, 상기 비정질 필름의 상기 특정 온도에서의 가열에 의해 상기 비정질 필름에 대하여 수축되어 있고, 상기 110 ℃ 결정화 필름은, 상기 비정질 필름의 110 ℃ 에서의 가열에 의해 상기 비정질 필름에 대하여 수축되어 있고, 상기 특정 온도 결정화 필름의 수축률 SR1 과 상기 110 ℃ 결정화 필름의 수축률 SR2 의 차이가, 0.05 % 이하인, (1) 에 기재된 결정화 필름을 포함한다.

본 발명 (3) 은, 상기 특정 온도 결정화 필름 및 상기 110 ℃ 결정화 필름은 모두 일정한 인장 하중하에서, 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃ 및 85 % RH 로 가열 및 가습될 때에 신장되고, 상기 특정 온도 결정화 필름의 신장률 EP1 과 상기 110 ℃ 결정화 필름의 신장률 EP2 의 차이가, 0.07 % 이하인, (1) 또는 (2) 에 기재된 결정화 필름을 포함한다.

본 발명의 특정 온도 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ1 과, 비정질 필름을 110 ℃ 에서 결정화시킴으로써 얻어지는 110 ℃ 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ2 의 차이는, 150 MPa 이하로 작다.

그래서, 본 발명의 특정 온도 결정화 필름을 고온 고습 분위기에 노출시켜도, 비교적 단시간에서는 손상을 발생시키는 것을 억제할 수 있다.

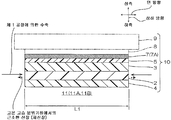

도 1A 및 도 1B 는, 본 발명의 결정화 필름의 일 실시형태의 제조 방법을 나타내는 공정 단면도로서, 도 1A 가 비정질 필름을 제조하는 제 1 공정, 도 1B 가 결정화 필름을 제조하는 제 2 공정을 나타낸다.

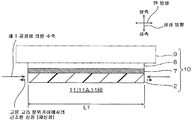

도 2A 및 도 2B 는, 도 1A 및 도 1B 에 나타내는 결정화 필름의 변형예 (비정질 인듐 주석 복합 산화물층 및 투명 필름 기재로만 이루어지는 결정화 필름) 의 제조 방법의 공정 단면도로서, 도 2A 가 비정질 필름을 제조하는 제 1 공정, 도 2B 가 결정화 필름을 제조하는 제 2 공정을 나타낸다.

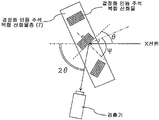

도 3 은, 실시예에 있어서, 잔류 응력의 산출에 사용되는 X 선 산란법에 있어서의 각도 θ 및 Ψ 를 설명하기 위한 개략도이다.

도 2A 및 도 2B 는, 도 1A 및 도 1B 에 나타내는 결정화 필름의 변형예 (비정질 인듐 주석 복합 산화물층 및 투명 필름 기재로만 이루어지는 결정화 필름) 의 제조 방법의 공정 단면도로서, 도 2A 가 비정질 필름을 제조하는 제 1 공정, 도 2B 가 결정화 필름을 제조하는 제 2 공정을 나타낸다.

도 3 은, 실시예에 있어서, 잔류 응력의 산출에 사용되는 X 선 산란법에 있어서의 각도 θ 및 Ψ 를 설명하기 위한 개략도이다.

<일 실시형태>

본 발명의 결정화 필름의 일 실시형태를, 도 1A 및 도 1B 를 참조하여 설명한다.

도 1A 및 도 1B 에 있어서, 지면 상하 방향은 상하 방향 (두께 방향, 제 1 방향) 으로, 지면 상측이 상측 (두께 방향 일방측, 제 1 방향 일방측), 지면 하측이 하측 (두께 방향 타방측, 제 1 방향 타방측) 이다. 또한, 지면 좌우 방향 및 안쪽 길이 방향은, 상하 방향과 직교하는 면 방향이다. 구체적으로는, 각 도면의 방향 화살표에 준거한다.

(결정화 필름)

도 1B 에 나타내는 바와 같이, 결정화 필름 (11) 은, 소정 두께를 갖는 필름 형상 (시트 형상을 포함한다) 을 이루며, 면 방향으로 신장되고, 평탄한 상면 및 평탄한 하면을 갖는다. 결정화 필름 (11) 은, 예를 들어 화상 표시 장치에 유리층 (9) 및 감압 접착제층 (8) (후술) 과 함께 구비되는 터치 패널용 기재 등을 제작하기 위한 한 부품으로, 요컨대 화상 표시 장치는 아니다. 즉, 결정화 필름 (11) 은, LCD 모듈 등의 화상 표시 소자, 유리층 (9), 감압 접착제층 (8) 등을 포함하지 않고, 부품 단독으로 유통되어 산업상 이용 가능한 디바이스이다.

결정화 필름 (11) 은, 예를 들어 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5) 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 상측을 향해 차례로 구비한다. 바람직하게는 결정화 필름 (11) 은, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5) 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 으로만 이루어진다. 이하, 각 층을 순서대로 설명한다.

(투명 필름 기재)

투명 필름 기재 (2) 는, 결정화 필름 (11) 의 기계 강도를 확보하기 위한 투명한 기재이다. 구체적으로는 투명 필름 기재 (2) 는, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을, 하드 코트층 (3) 및 광학 조정층 (5) 과 함께 지지하고 있다.

또, 투명 필름 기재 (2) 는, 이후에 상세히 서술하겠지만, 도 1B 의 화살표로 나타내는 바와 같은 면 방향 내측으로의 수축력을 갖고 있고, 이 수축력에 의해 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 잔류 응력 σ1 을 부여한다.

투명 필름 기재 (2) 는, 필름 형상을 갖고 있으며, 면 방향으로 신장되고, 평탄한 상면 및 평탄한 하면을 갖는다.

투명 필름 기재 (2) 는, 예를 들어 가요성을 갖는 투명 필름이다. 투명 필름 기재 (2) 의 재료로서는, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 시클로올레핀계 수지, 폴리에스테르계 수지 (폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 등), 아세테이트계 수지, 폴리에테르술폰계 수지, 폴리카보네이트계 수지, 폴리아미드계 수지, 폴리이미드계 수지, 올레핀계 수지, (메트)아크릴계 수지, 폴리염화비닐계 수지, 폴리염화비닐리덴계 수지, 폴리스티렌계 수지, 폴리비닐알코올계 수지, 폴리아릴레이트계 수지, 폴리페닐렌술파이드계 수지 등을 들 수 있다.

투명 필름 기재 (2) 의 재료로서, 바람직하게는 시클로올레핀계 수지를 들 수 있다. 투명 필름 기재 (2) 의 재료가 시클로올레핀계 수지이면, 투명 필름 기재 (2) 를 등방성 투명 필름으로 할 수 있고, 결정화 필름 (11) 에 등방성을 부여할 수 있다.

투명 필름 기재 (2) 는, 등방성 또는 복굴절성을 갖는다. 투명 필름 기재 (2) 는, 바람직하게는 등방성을 갖는다. 투명 필름 기재 (2) 의 면내 방향의 복굴절률은, 예를 들어 200 이하, 바람직하게는 150 이하이며, 또한, 예를 들어 0 이상이다.

투명 필름 기재 (2) 의 두께는, 예를 들어 100 ㎛ 이하, 바람직하게는 50 ㎛ 이하이며, 또한, 예를 들어 5 ㎛ 이상, 바람직하게는 15 ㎛ 이상이다.

(하드 코트층)

하드 코트층 (3) 은, 결정화 필름 (11) (또는 후술하는 제조 도중의 비정질 필름 (1)) 에 찰상을 잘 발생시키지 않게 하기 위한 찰상 보호층이다. 하드 코트층 (3) 은, 필름 형상을 갖고 있고, 예를 들어 투명 필름 기재 (2) 의 상면 전체면에, 투명 필름 기재 (2) 의 상면에 접촉하도록 배치되어 있다. 하드 코트층 (3) 의 재료는, 예를 들어 하드 코트 조성물이다. 하드 코트 조성물로는, 예를 들어 일본 공개특허공보 2016-179686호에 기재된 혼합물 등을 들 수 있다. 혼합물은, 예를 들어 아크릴계 수지, 우레탄계 수지 등의 수지 (바인더 수지) 를 함유한다. 하드 코트층 (3) 의 두께는, 예를 들어 0.1 ㎛ 이상, 바람직하게는 0.5 ㎛ 이상이며, 또한, 예를 들어 10 ㎛ 이하, 바람직하게는 5 ㎛ 이하이다.

(광학 조정층)

광학 조정층 (5) 은, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 있어서의 투명 전극 패턴의 시인 (視認) 을 억제하면서, 결정화 필름 (11) 에 우수한 투명성을 확보하기 위해서, 결정화 필름 (11) 의 광학 물성 (예를 들어, 굴절률) 을 조정하는 층이다.

광학 조정층 (5) 은, 필름 형상을 갖고 있고, 예를 들어 하드 코트층 (3) 의 상면 전체면에, 하드 코트층 (3) 의 상면에 접촉하도록 배치되어 있다. 보다 구체적으로는 광학 조정층 (5) 은, 하드 코트층 (3) 과 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 사이에, 하드 코트층 (3) 의 상면 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 하면에 접촉하도록 배치되어 있다. 광학 조정층 (5) 의 재료는, 예를 들어 광학 조정 조성물이다. 광학 조정 조성물로는, 예를 들어 일본 공개특허공보 2016-179686호에 기재된 혼합물 등을 들 수 있다. 혼합물은, 예를 들어 아크릴계 수지 등의 수지 (바인더 수지) 와, 무기계 또는 유기계 입자 (바람직하게는 지르코니아 등의 무기계 입자) 를 함유한다. 광학 조정층 (5) 의 두께는, 예를 들어 50 nm 이상, 바람직하게는 100 nm 이상이며, 또한, 예를 들어 800 nm 이하, 바람직하게는 300 nm 이하이다.

(안티 블로킹층)

안티 블로킹층 (4) 은, 복수의 결정화 필름 (11) (제조 도중의 비정질 필름 (1)) 을 두께 방향으로 적층한 경우 등에, 서로 접촉하는 복수의 결정화 필름 (11) 의 표면에 내블로킹성을 부여한다. 안티 블로킹층 (4) 은, 결정화 필름 (11) 에 있어서의 최하면을 이룬다. 구체적으로는 안티 블로킹층 (4) 은, 투명 필름 기재 (2) 의 하면 전체면에, 투명 필름 기재 (2) 의 하면에 접촉하도록 배치되어 있다.

안티 블로킹층 (4) 의 재료는, 예를 들어 안티 블로킹 조성물이다. 안티 블로킹 조성물로는, 예를 들어 일본 공개특허공보 2016-179686호에 기재된 혼합물 등을 들 수 있다. 혼합물은, 예를 들어 아크릴계 수지 등의 수지 (바인더 수지) 와, 무기계 또는 유기계 입자 (바람직하게는 스티렌계 등의 유기계 입자) 를 함유한다. 안티 블로킹층 (4) 의 두께는, 예를 들어 0.1 ㎛ 이상, 바람직하게는 0.5 ㎛ 이상이며, 또한, 예를 들어 10 ㎛ 이하, 바람직하게는 5 ㎛ 이하이다.

(결정화 인듐 주석 복합 산화물층)

결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 에칭 등의 후공정에서 투명 전극 패턴에 형성하기 위한 투명 도전층이다. 또, 후술하겠지만, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) (도 1A 참조) 을 특정 온도에서 결정화시킨 결정화층 (특정 온도 결정화층) 이다. 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 결정질이므로, 비교적 딱딱하다. 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 광학 조정층 (5) 및 하드 코트층 (3) 을 개재하여 투명 필름 기재 (2) 에 지지되고 있다.

결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 결정화 필름 (11) 의 최상층으로서, 필름 형상을 갖고 있으며, 광학 조정층 (5) 의 상면 전체면에, 광학 조정층 (5) 의 상면에 접촉하도록 배치되어 있다.

또, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 이후에 상세히 서술하겠지만, 도 1B 의 화살표로 나타내는 바와 같은 투명 필름 기재 (2) 의 수축력에 기초하여 잔류 응력 σ1 을 갖는다.

결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 재료는, 결정질 인듐 주석 복합 산화물 (ITO) 이다. ITO 는, 인듐 (In) 과 주석 (Sn) 을 필수 성분으로서 함유하는 복합 산화물이다. 구체적으로는 ITO 는, 산화주석 (SnO2) 및 산화인듐 (In2O3) 을 주성분으로서 함유한다. 산화주석의 함유 비율은, 산화주석 및 산화인듐의 합계량에 대하여 예를 들어 0.5 질량% 이상, 바람직하게는 3 질량% 이상이며, 또한, 예를 들어 15 질량% 이하, 바람직하게는 13 질량% 이하이다. 산화인듐의 함유 비율은, 상기한 합계량에 있어서의 산화주석의 함유 비율의 잔부이다. 또, ITO 는, 주성분 (필수 성분) 이외의 추가 성분, 구체적으로는 Zn, Ga, Sb, Ti, Si, Zr, Mg, Al, Au, Ag, Cu, Pd, W, Fe, Pb, Ni, Nb, Cr, Ga 등의 추가 성분을 함유할 수도 있다.

결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 두께는, 예를 들어 10 nm 이상, 바람직하게는 20 nm 이상이며, 또한, 예를 들어 100 nm 이하, 바람직하게는 35 nm 이하이다.

결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 표면 저항은, 예를 들어 200 Ω/□ 이하, 바람직하게는 150 Ω/□ 이하이며, 또한, 예를 들어 10 Ω/□ 이상이다. 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 표면 저항은, 사단자법에 의해 측정된다.

(결정화 투명 도전성 필름의 제조 방법)

다음으로, 결정화 필름 (11) 을 제조하는 방법을, 도 1A 및 도 1B 를 참조하여 설명한다.

이 방법에서는, 먼저, 도 1A 에 나타내는 바와 같이, 비정질 필름 (1) 을 제조하고 (제 1 공정), 그 후, 도 1B 에 나타내는 바와 같이, 비정질 필름 (1) 을 결정화시켜, 결정화 필름 (11) 을 제조한다 (제 2 공정).

(제 1 공정)

제 1 공정에서는, 비정질 필름 (1) 을 제조한다.

비정질 필름 (1) 은, 도 1A 에 나타내는 바와 같이, 비정질 필름 (1) 은, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5) 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 상측을 향해 차례로 구비한다. 바람직하게는 결정화 필름 (11) 은, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5) 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 으로만 이루어진다.

도 1A 에 나타내는 비정질 필름 (1) 에 있어서의 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3) 및 광학 조정층 (5) 은, 도 1B 에 나타내는 그것들과 동일하다.

비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 결정화 전의 비정질층이다. 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 비정질이므로, 비교적 부드럽다 (연하다). 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 의 재료 및 두께는, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에서 예시한 그것들과 동일하다. 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 의 표면 저항값은, 예를 들어 200 Ω/□ 초과, 나아가서는 250 Ω/□ 이상, 더 나아가서는 300 Ω/□ 이상이며, 또한, 예를 들어 500 Ω/□ 이하이다. 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 의 표면 저항은, 사단자법에 의해 측정된다.

비정질 필름 (1) 의 제조 방법은, 특별히 한정되지 않고, 예를 들어 먼저, 투명 필름 기재 (2) 를 준비하고, 이어서, 투명 필름 기재 (2) 에 대하여 하드 코트층 (3), 안티 블로킹층 (4), 광학 조정층 (5) 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 차례로 배치한다. 구체적으로는, 투명 필름 기재 (2) 의 상하 양면 각각에, 하드 코트 조성물의 희석액 및 안티 블로킹 조성물의 희석액을 도포하고, 건조 후, 자외선 조사에 의해 하드 코트 조성물 및 안티 블로킹 조성물의 각각을 경화시킨다. 이로써, 투명 필름 기재 (2) 의 상하 양면 각각에, 하드 코트층 (3) 및 안티 블로킹층 (4) 의 각각을 형성한다. 그 후, 광학 조정 조성물의 희석액을, 하드 코트층 (3) 의 상면에 도포하고, 건조 후, 자외선 조사에 의해 광학 조정 조성물을 경화시킨다. 이로써, 광학 조정층 (5) 을 형성한다.

그 후, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을, 예를 들어 스퍼터링법 등으로 광학 조정층 (5) 의 상면에 형성한다. 또, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 광학 조정층 (5) 및 하드 코트층 (3) 을 개재하여 투명 필름 기재 (2) 에 지지되고 있다. 또, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 무부하에서 (상세하게는 면 방향에 있어서의 응력을 갖지 않음) 투명 필름 기재 (2) 에 지지되고 있다.

또한, 각 층을, 예를 들어 롤 투 롤 방식으로 투명 필름 기재 (2) 에 대하여 형성할 수 있거나, 또는 이들 층의 일부 또는 전부를 배치 방식 (매엽 방식) 으로 형성할 수도 있다.

(제 2 공정)

제 2 공정에서는, 도 1B 에 나타내는 바와 같이, 비정질 필름 (1) 을 특정 온도에서 가열하여, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 결정화시킨다.

가열은, 예를 들어 적외선 히터, 오븐 등을 사용하여 실시할 수 있다.

특정 온도, 요컨대, 가열 온도는, 예를 들어 110 ℃ 이상, 바람직하게는 110 ℃ 초과, 보다 바람직하게는 115 ℃ 이상, 더욱 바람직하게는 120 ℃ 이상, 특히 바람직하게는 125 ℃ 이상이며, 또한, 예를 들어 150 ℃ 미만, 바람직하게는 145 ℃ 이하, 보다 바람직하게는 140 ℃ 이하, 더욱 바람직하게는 135 ℃ 이하, 특히 바람직하게는 130 ℃ 이하이다. 가열 시간은, 가열 온도에 따라 적절히 결정되지만, 예를 들어 5 분 이상, 바람직하게는 10 분 이상, 보다 바람직하게는 15 분 이상, 더욱 바람직하게는 20 분 이상, 특히 바람직하게는 25 분 이상이며, 또한, 예를 들어 5 시간 이하, 바람직하게는 1 시간 이하, 바람직하게는 50 분 이하, 보다 바람직하게는 45 분 이하, 더욱 바람직하게는 40 분 이하이다.

가열이 상기 조건보다 가혹하면 (구체적으로는, 가열 온도가 상기 상한 온도를 초과하면, 및/또는 가열 시간이 상기 상한을 초과하면), 결정화 필름 (11) 이 고온 고습 분위기하에 노출되면, 비교적 단시간에서도 크랙 등의 손상을 발생시키는 것을 억제할 수 없는 경우가 있다.

한편, 가열이 상기 조건보다 온화 (완만) 하면 (구체적으로는, 가열 온도가 상기 하한 온도에 미치지 못하면, 및/또는 가열 시간이 상기 하한 온도에 미치지 못하면), 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 확실히 결정화시켜, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 얻을 수 없는 경우가 있다. 특히, 가열 온도가 110 ℃ 에 미치지 못하면, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 확실히 결정화시켜, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 확실히 얻을 수 없는 경우가 있다. 바꿔 말하면, 제 2 공정에 있어서, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 결정화시켜 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 제조하기 위한 최저 가열 온도는, 예를 들어 110 ℃ 이다.

또한, 가열이 상기 조건의 범위 내이면, 이후에 상세히 서술하는 잔류 응력의 차이, 수축률의 차이, 신장률의 차이를 원하는 범위로 할 수 있다.

이로써, 도 1B 에 나타내는 바와 같이, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 이 결정화되어, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 이 된다. 그러면, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5) 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 상측을 향해 차례로 구비하는 결정화 필름 (11) 을 얻는다. 결정화 필름 (11) 은, 비정질 필름 (1) 을 특정 온도에서 가열한 특정 온도 결정화 필름 (11A) 이다. 특정 온도 결정화 필름 (11A) 에 있어서, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 특정 온도에서 결정화시킨 특정 온도 결정화층 (7A) 이다.

그 후, 예를 들어 방랭 등에 의해 결정화 필름 (11) 이 냉각된다. 냉각 온도는, 통상적으로 상온 (예를 들어, 20 ∼ 30 ℃, 구체적으로는 25 ℃ 정도 또는 실온) 이다.

이와 같이 하여 제조된 결정화 필름 (11) 은, 다음에 설명하는 용도에 사용된다.

(투명 도전성 필름의 용도)

결정화 필름 (11) 에 있어서, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 상면에, 도 1B 의 가상선으로 나타내는 유리층 (9) 을 감압 접착제층 (8) 을 통해서 접착시켜, 결정화 필름 (11) 의 상면을 보호할 수 있다. 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 결정화 필름 적층체 (10) 에 구비된다. 결정화 필름 적층체 (10) 는, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5), 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7), 감압 접착제층 (8) 및 유리층 (9) 을 상측을 향해 차례로 구비한다.

결정화 필름 적층체 (10) 는, 예를 들어 화상 표시 장치에 구비된다.

또한, 그러한 화상 표시 장치는, 예를 들어 차재 용도 등에 사용된다.

(비정질 필름의 가열, 결정화 필름의 냉각, 및 결정화 필름의 가열 가습)

다음으로, 비정질 필름 (1) 의 가열 및 결정화 필름 (11) 의 냉각에서 기인되는 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 잔류 응력 및 결정화 필름 (11) 의 수축과, 일정한 인장 하중하에 있어서 결정화 필름 (11) 이 가열 가습되었을 때의 신장에 대해서 상세히 설명한다.

[1] 제 1 공정 후, 제 2 공정 전의 비정질 필름

도 1A 에 나타내는 바와 같이, 제 1 공정에 의해 제조되는 비정질 필름 (1) 에 있어서, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 및 투명 필름 기재 (2) 는, 그것들이 노출되는 분위기가 통상적으로 상온이다. 그래서, 투명 필름 기재 (2) 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 서로 수축 및 신장 어느 것도 되지 않는다. 따라서, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 잔류 응력을 갖지 않는다.

또, 상온 분위기에 있어서의 수증기 농도는, 비교적 낮으며, 예를 들어 20 ℃ 에서 17 g/㎥, 25 ℃ 에서 23 g/㎥, 30 ℃ 에서 30 g/㎥ 이기 때문에, 수증기 농도의 범위는 17 g/㎥ ∼ 30 g/㎥ 정도이다. 그래서, 이와 같은 낮은 습도 (저습 또는 상습 (常濕)) 분위기에서는, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 및 투명 필름 기재 (2) 에 영향 (열화 등) 을 실질적으로 미치지 않는다.

[2] 제 2 공정에 있어서의 비정질 필름의 가열

이어서, 제 2 공정에서는, 가열에 의해 투명 필름 기재 (2) 는, 도 1A 의 화살표에 나타내는 바와 같이 면 방향 외측을 향해 신장 (팽창) 된다.

이와 동시에, 가열 도중에 있어서 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 비정질이므로, 비교적 부드럽기 (연하기) 때문에, 투명 필름 기재 (2) 의 신장에 수반되어, 도 1A 에 나타내는 바와 같이, 면 방향 외측을 향해 신장된다 (추종된다). 그래서, 제 2 공정의 가열에 의해, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 이 결정화된 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 잔류 응력을 갖지 않는다.

[3] 제 2 공정에 있어서의 결정화 필름의 냉각

그 후, 결정화 필름 (11) 은, 상온으로 냉각된다. 그러면, 도 1B 의 실선 화살표로 나타내는 바와 같이, 투명 필름 기재 (2) 는, 면 방향 내측을 향해 크게 수축된다. 한편, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 결정질이며, 비교적 (비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 에 비해서) 딱딱하기 때문에, 투명 필름 기재 (2) 에 완전하게는 추종되지 않는다. 구체적으로는 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 투명 필름 기재 (2) 의 수축에 비해서 작게 수축된다. 그래서, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에는, 면 방향 내측을 향하는 잔류 응력 σ1 이 발생한다.

냉각 후의 결정화 필름 (11) (투명 필름 기재 (2)) 의 치수 (구체적으로는, 도 1B 에 있어서의 길이 L1) 는, 가열 전의 비정질 필름 (1) (투명 필름 기재 (2)) 의 치수 (구체적으로는, 도 1A 에 있어서의 길이 L0) 에 비해서 작아진다. 요컨대, 비정질 필름 (1) 은, 비정질 필름 (1) 에 대하여 수축되어 있다. 결정화 필름 (11) 의 수축량 (L1-L0) 은, 비정질 필름 (1) 의 가열 온도 (특정 온도) 가 높아지면 증대되고, 비정질 필름 (1) 의 가열 온도 (특정 온도) 가 낮아지면 저감된다.

[4] 고온 고습 분위기하에 있어서의 결정화 필름

그 후, 제조된 결정화 필름 (11) 은, 상기한 차재 용도에 사용되는 경우에는, 고온 고습 분위기하에 노출된다. 온도 (고온) 는, 예를 들어 40 ℃ 이상, 나아가서는 50 ℃ 이상, 더 나아가서는 60 ℃ 이상, 특히 더 나아가서는 70 ℃ 이상인 한편, 또한, 예를 들어 110 ℃ (후술하는 최저 가열 온도) 미만, 나아가서는 105 ℃ 이하, 더 나아가서는 100 ℃ 이하이다. 또, 이 일 실시형태에서는, 상기한 온도 (고온) 의 상한을 초과하는 양태 (용도) 를 상정하지 않는다. 습도 (고습) 는, 예를 들어 60 % RH 이상, 바람직하게는 70 % RH 이상이며, 또한, 예를 들어 90 % RH 이하, 바람직하게는 95 % RH 이하이다.

도 1B 의 쇄선 화살표로 나타내는 바와 같이, 상기한 고온 고습 분위기하에 노출된 투명 필름 기재 (2) 는, 면 방향 외측으로 약간 신장된다 (재신장). 또, 고온 고습 분위기하에 노출된 결정화 필름 (11) 도, 투명 필름 기재 (2) 의 근소한 신장에 수반되어 약간 신장된다 (재신장).

구체적으로는, 도 1B 의 쇄선 화살표를 참조하는 바와 같이, 고온 고습 분위기하에 노출된 투명 필름 기재 (2) 는, 제 2 공정에 있어서의 가열에 기초하는 투명 필름 기재 (2) 의 신장 (도 1A 의 화살표 참조) 에 비해서 작게 신장된다 (재신장).

또, 고온 고습 분위기하에 있어서의 투명 필름 기재 (2) 의 재신장 정도 (도 1A 의 화살표 참조) 가, 제 2 공정에 있어서의 가열에 기초하는 투명 필름 기재 (2) 의 신장 정도 (도 1B 의 쇄선 화살표 참조) 에 비해서 작은 것은, 재신장에 있어서의 고온이 110 ℃ (제 2 공정의 최저 가열 온도) 미만인 것에서 기인된다.

한편, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 이, 결정질이며 또한 비교적 딱딱하여, 거의 신장되지 않기 때문에, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 이 갖는 잔류 응력 σ1 은, 약간 완화된다 (응력 완화된다). 단, 상기한 응력 완화 후에도, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 여전히 잔류 응력 σ1' 를 갖는다.

또한, 상기 용도에 사용되는 결정화 필름 (11) (특히, 투명 필름 기재 (2)) 은, 제 2 공정 직후이고, 상기 용도에 사용되기 전의 결정화 필름 (11) 이 노출되는 수증기 (상온에서 17 g/㎥ ∼ 30 g/㎥ 정도) 보다 현저하게 다량의 수증기 (85 ℃, 85 % RH 에서 약 300 g/㎥) 에 노출된다. 그렇게 하면, 결정화 필름 (11) 은, 장시간에서의 응력 완화 후의 잔류 응력 σ1' 와, 다량의 수증기에 의한 노출과, 나아가서는 그것들의 상호 작용에 의해 열화되기 쉽고, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 있어서 크랙 등의 손상을 발생시키기 쉬운 상태가 된다.

또, 수증기는, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 대해서는 직접 접촉하지만, 투명 필름 기재 (2) 에 대해서는, 예를 들어 안티 블로킹층 (4) 을 통과하여 투명 필름 기재 (2) 에 접촉한다.

또, 상기한 투명 필름 기재 (2) 의 신축에 수반되어, 하드 코트층 (3), 안티 블로킹층 (4) 및 광학 조정층 (5) 은 모두 신축 (추종) 된다. 그래서, 하드 코트층 (3), 안티 블로킹층 (4) 및 광학 조정층 (5) 은, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 작용 (과제 및 효과) 에 실질적인 영향을 미치지 않는다.

[5] 특정 온도 및 최저 가열 온도 (110 ℃) 에서의 결정화와 크랙의 관계

상기한 바와 같이, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 크랙은, 응력 완화 후의 잔류 응력 σ1' 와, 다량의 수증기에 의한 노출에 의거한다. 결정화 필름 (11) 의 용도 및 층 구성을 고려하면, 다량의 수증기에 의한 노출을 방지할 수 없다. 그래서, 응력 완화 후의 잔류 응력 σ1' 의 저감에 주목하여 이하의 각 물성을 검토한다.

(i) 잔류 응력

먼저, 응력 완화 후의 잔류 응력 (σ1') 를 저감시키기 위해서는, 제 2 공정 직후의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 잔류 응력 σ1 은 저감시키면 된다.

잔류 응력 σ1 을 발생시키는 제 2 공정은, 가열 공정을 필수 공정으로서 포함하지만, 가열 공정에 있어서의 가열 온도 (특정 온도) 를 과도하게 낮게 설정하면, 상기 「(제 2 공정)」에서 상세히 서술한 바와 같이, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 결정화시킬 수 없으므로, 가장 낮게 설정할 수 있는 가열 온도, 즉, 최저 가열 온도는 110 ℃ 이다. 그렇게 하면, 비정질 필름 (1) 을 110 ℃ 에서 결정화시킴으로써 얻어지는 결정화 필름 (11), 즉, 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 에 있어서의 잔류 응력 σ2 를 최소 잔류 응력으로서 설정하고, 잔류 응력 σ1 과 최소 잔류 응력 σ2 의 차이를, 저감시키면 된다.

구체적으로는, 결정화 필름 (11) 의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 잔류 응력 σ1 과, 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 최소 잔류 응력 σ2 의 차이는, 150 MPa 이하이고, 바람직하게는 150 MPa 미만, 보다 바람직하게는 145 MPa 이하이다. 또한, 잔류 응력 σ1 과 최소 잔류 응력 σ2 의 차이는, 예를 들어 0 MPa 이상, 바람직하게는 0 MPa 초과, 보다 바람직하게는 10 MPa 이상이다.

잔류 응력 σ1 과 최소 잔류 응력 σ2 의 차이가 상기한 상한을 상회하면, 고온 고습 분위기하에 있어서, 비교적 단시간에서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 있어서 크랙 등의 손상을 억제할 수 없다.

한편, 잔류 응력 σ1 과 최소 잔류 응력 σ2 의 차이가 상기한 하한을 상회하면, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 이 확실히 결정화된 결정질이 된다.

잔류 응력은, 예를 들어 일본 공개특허공보 2016-179686호의 실시예의 「평가 방법」란의 기재에 의거하여 산출되고, 보다 구체적인 측정 방법 및 측정 조건은, 이후의 실시예에서 기재한다.

(ii) 수축률

또한, 상기 [3] 에서 기재한 바와 같이, 냉각 후의 결정화 필름 (11) 은, 가열 전의 비정질 필름 (1) (투명 필름 기재 (2)) 에 대하여 수축되어 있고, 결정화 필름 (11) 은 수축률 SR1 을 갖는다. 이 수축률 SR1 을 저감시키면, 상기 (i) 에서 기재한 제 2 공정 직후의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 잔류 응력 σ1 을 저감시킬 수 있어, 응력 완화 후의 잔류 응력 σ1' 를 저감시킬 수 있다.

그러나, 상기 [3] 에서 기재한 바와 같이, 수축률 SR1 은, 가열 공정에 있어서의 가열 온도가 낮아지면 저감되지만, 가열 온도 (특정 온도) 를 과도하게 낮게 설정하면, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 결정화시킬 수 없다. 그래서, 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 에 있어서의 수축률 SR2 를 최소 수축률로서 설정하고, 수축률 SR1 과 최소 수축률 SR2 의 차이를, 저감시키면 된다.

구체적으로는, 결정화 필름 (11) 의 수축률 SR1 과 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 의 최소 수축률 SR2 의 차이는, 예를 들어 0.05 % 이하, 바람직하게는 0.05 % 미만, 보다 바람직하게는 0.04 % 이하, 더욱 바람직하게는 0.03 % 이하이다. 또한, 수축률 SR1 과 최소 수축률 SR2 의 차이는, 예를 들어 0 % 이상, 바람직하게는 0 % 초과, 보다 바람직하게는 0.001 % 이상, 보다 바람직하게는 0.01 % 이상, 더욱 바람직하게는 0.02 % 이상, 특히 바람직하게는 0.025 % 이상이다.

수축률 SR1 과 최소 수축률 SR2 의 차이가 상기한 상한을 하회하면, 고온 고습 분위기하에 있어서, 비교적 단시간에서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 있어서 크랙 등의 손상을 억제할 수 있다.

한편, 수축률 SR1 과 최소 수축률 SR2 의 차이가 상기한 하한을 상회하면, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 이 확실히 결정화된 결정질이 된다.

수축률의 상세한 측정 방법 및 측정 조건은, 이후의 실시예에서 기재한다.

(iii) 분위기를 상온 상습으로부터 고온 고습으로 변동시켰을 때 일정한 인장 하중하에 있어서의 결정화 필름의 신장률

별도로 일정한 인장 하중하 및 고온 분위기하에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 신장률과, [4] 에 기재된 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 응력 완화의 관계를 고려한다.

결정화 필름 (11) 은, 일정한 인장 하중하에 있어서, 분위기를 상온 상습으로부터 고온 고습으로 변동시켰을 때에도, 도 1B 의 쇄선 화살표에 나타내는 바와 같이 인장 방향으로 신장된다 (재신장). 그래서, 변동 후의 결정화 필름 (11) 은, 신장률 EP1 을 갖는다. 그리고, 결정화 필름 (11) 의 신장률 EP1 이 증대되면, [4] 의 기재를 감안하면, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 응력 완화가 증대된다. 응력 완화가 증대되면, 고온 고습에 있어서 비교적 단시간에서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 있어서 크랙 등의 손상을 억제할 수 있다. 그래서, 신장률 EP1 을 증대시키면 된다.

그리고, 분위기를 상온 상습으로부터 고온 고습으로 변동시켰을 때 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 의 신장률 EP2 를 최대 신장률로 설정하고, 신장률 EP1 과 최대 신장률 EP2 의 차이를, 저감시키면 된다.

여기서, 신장률 EP1 은, 길이 150 mm, 폭 10 mm 의 결정화 필름 (11) 에, 길이 방향으로 20 mN 의 일정한 인장 하중을 가하고, 이러한 결정화 필름 (11) 에 노출되는 분위기를, 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃ 및 85 % RH 로 가열 및 가습시켰을 때에, 결정화 필름 (11) 이 길이 방향 (인장 방향) 으로 신장될 (인장될) 때의 신장률이다. 또한, 최대 신장률 EP2 는, 길이 150 mm, 폭 10 mm 의 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 에, 길이 방향 (인장 방향) 으로 20 mN 의 일정한 인장 하중을 가하고, 이러한 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 에 노출되는 분위기를, 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃ 및 85 % RH 로 가열 및 가습시켰을 때에, 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 이 인장 방향으로 신장될 (인장될) 때의 신장률이다. 신장률 EP1 및 최대 신장률 EP2 의 상세한 측정 방법 및 측정 조건은 실시예에서 기재한다.

그리고, 결정화 필름 (11) 의 신장률 EP1 과 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 의 최대 신장률 EP2 의 차이는, 예를 들어 0.07 % 이하, 바람직하게는 0.04 % 이하, 보다 바람직하게는 0.03 % 이하이다.

신장률 EP1 과 최대 신장률 EP2 의 차이가 상기한 상한 이하이면, 고온 고습 분위기하에 있어서, 비교적 단시간에서는 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 에 있어서 크랙 등의 손상을 발생시키는 것을 억제할 수 있다.

(작용 효과)

그리고, 이 일 실시형태에서는, 도 1B 에 나타내는 결정화 필름 (11) (특정 온도 결정화 필름 (11A)) 에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 잔류 응력 σ1 과, 비정질 필름 (1) 을 110 ℃ 에서 결정화시킴으로써 얻어지는 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 최소 잔류 응력 σ2 의 차이는, 150 MPa 이하로 작다.

그래서, 결정화 필름 (11) 을 고온 고습 분위기에 노출시켜도, 비교적 단시간에서는 크랙 등의 손상을 발생시키는 것을 억제할 수 있다.

또한, 이 일 실시형태에서는, 결정화 필름 (11) (특정 온도 결정화 필름 (11A)) 의 수축률 SR1 과, 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 의 최소 수축률 SR2 의 차이가, 0.05 % 이하로 작으면, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 잔류 응력 σ1 을 작게 할 수 있다. 그래서, 결정화 필름 (11) 을 고온 고습 분위기에 노출시켜도, 비교적 단시간에서는 크랙 등의 손상을 발생시키는 것을 억제할 수 있다.

또한, 이 일 실시형태에서는, 일정한 인장 하중하에 있어서, 분위기를 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃ 및 85 % RH 로 가열 및 가습시켰을 때의 결정화 필름 (11) (특정 온도 결정화 필름 (11A)) 신장률 EP1 과, 일정한 인장 하중하에 있어서, 분위기를 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃ 및 85 % RH 로 가열 및 가습시켰을 때의 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 의 최대 신장률 EP2 의 차이가, 0.07 % 이하로 작으면, 분위기를 고온 고습으로 변동시켰을 때 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 크게 응력 완화시킬 수 있다. 그래서, 결정화 필름 (11) 을 고온 고습 분위기에 노출시켜도, 비교적 단시간에서는 크랙 등의 손상을 발생시키는 것을 억제할 수 있다.

<변형예>

변형예에 있어서, 상기한 일 실시형태와 동일한 부재 및 공정에 대해서는, 동일한 참조 부호를 붙여 그 상세한 설명을 생략한다.

도 2A 에 나타내는 바와 같이, 비정질 필름 (1) 은, 하드 코트층 (3) (도 1A 참조), 광학 조정층 (5) (도 1A 참조) 및 안티 블로킹층 (4) (도 1A 참조) 을 구비하지 않고, 투명 필름 기재 (2) 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 차례로 구비한다. 비정질 필름 (1) 은, 바람직하게는 투명 필름 기재 (2) 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 으로만 이루어진다.

도 2B 에 나타내는 바와 같이, 제 2 공정 후에는, 투명 필름 기재 (2) 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 차례로 구비하는 결정화 필름 (11) 이 제조된다. 결정화 필름 (11) 은, 바람직하게는 투명 필름 기재 (2) 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 으로만 이루어진다.

도시되어 있지 않지만, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 은, 비정질 필름 (1) 에 있어서, 투명 필름 기재 (2) 의 상하 양측에 형성되어 있어도 된다. 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 은, 결정화 필름 (11) 에 있어서, 투명 필름 기재 (2) 의 상하 양측에 형성되어 있어도 된다.

실시예

이하에 실시예 및 비교예를 나타내어, 본 발명을 더 구체적으로 설명한다. 또, 본 발명은, 실시예 및 비교예에 전혀 한정되지 않는다. 이하의 기재에서 사용되는 배합 비율 (함유 비율), 물성값, 파라미터 등의 구체적 수치는, 상기 「발명을 실시하기 위한 형태」에서 기재되어 있고, 그것들에 대응되는 배합 비율 (함유 비율), 물성값, 파라미터 등 해당 기재의 상한값 (「이하」, 「미만」으로 정의되어 있는 수치) 또는 하한값 (「이상」, 「초과」로 정의되어 있는 수치) 으로 대체할 수 있다. 또한, 각 예 중, 부, % 는 모두 질량 기준이다.

비교예 1

도 1A 를 참조하는 바와 같이, 먼저, 등방성을 갖는 (복굴절성을 갖지 않는) 투명 필름 기재 (2) 를 준비하였다. 구체적으로는, 시클로올레핀계 수지 기재 (COP 필름, 두께 40 ㎛, 닛폰 제온사 제조, 「ZEONOR」(등록상표), 면내의 복굴절률 0.0001) 를 투명 필름 기재 (2) 로서 그대로 준비하였다.

이어서, 투명 필름 기재 (2) 의 상면에, 바인더 수지 (우레탄계 다관능 폴리아크릴레이트, 상품명 「UNIDIC」, DIC 사 제조) 로 이루어지는 하드 코트 조성물의 희석액을 도포함과 함께, 투명 필름 기재 (2) 의 하면에, 바인더 수지 (우레탄계 다관능 폴리아크릴레이트, 상품명 「UNIDIC」, DIC 사 제조) 와 입자 (가교 아크릴·스티렌계 수지 입자, 상품명 「SSX105」, 직경 3 ㎛, 세키스이 수지사 제조) 를 함유하는 안티 블로킹 조성물의 희석액을 도포하고, 이어서, 이것들을 건조시킨 후, 투명 필름 기재 (2) 의 양면에 자외선을 조사하여, 하드 코트 조성물 및 안티 블로킹 조성물을 경화시켰다. 이로써, 투명 필름 기재 (2) 의 상면에, 두께 1 ㎛ 의 하드 코트층 (3) 을 형성하고, 투명 필름 기재 (2) 의 하면에 두께 1 ㎛ 의 안티 블로킹층 (4) 을 형성하였다.

이어서, 하드 코트층 (3) 의 상면에, 지르코니아 입자와 자외선 경화성 수지 (아크릴계 수지) 를 함유하는 광학 조정 조성물의 희석액 (「오프스타 Z7412」, JSR사 제조, 굴절률 1.62) 을 도포하고, 80 ℃ 에서 3 분간 건조시킨 후, 자외선을 조사하였다. 이로써, 하드 코트층 (3) 의 상면에, 두께 0.1 ㎛ 의 광학 조정층 (5) 을 형성하였다. 이로써, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3) 및 광학 조정층 (5) 으로 이루어지는 적층체를 얻었다.

그 후, 스퍼터링에서 광학 조정층 (5) 의 상면에, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 으로서 두께 25 nm 의 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 형성하였다. 상세하게는 먼저, 평행 평판형 권취식 마그네트론 스퍼터 장치에 산화인듐 (In2O3) 및 산화주석 (SnO2) 을 70 : 30 의 중량비로 함유하는 소결체 타깃을 장착하고, 적층체를 반송하면서 진공 배기에 의해 물의 분압이 5×10-4 Pa 가 될 때까지 진공 배기시켰다. 그 후, 아르곤 가스 및 산소 가스의 도입량을 조정하고, 광학 조정층 (5) 의 상면에 출력 12.5 kW 로 DC 스퍼터링에 의해 두께 25 nm 의 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 형성하였다. 또, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 의 표면 저항을 사단자법에 의해 측정한 바, 340 Ω/□ 였다.

이로써, 도 1A 에 나타내는 바와 같이, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5) 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 차례로 구비하는 비정질 필름 (1) 을 제조하였다.

그 후, 비정질 필름 (1) 을, 150 ℃, 30 분 가열하고, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 을 결정화시켜, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 조제하였다. 이로써, 도 1B 에 나타내는 바와 같이, 안티 블로킹층 (4), 투명 필름 기재 (2), 하드 코트층 (3), 광학 조정층 (5) 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 구비하는 결정화 필름 (11) 을 제조하였다. 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 표면 저항을 사단자법에 의해 측정한 바, 100 Ω/□ 였다.

실시예 1 및 실시예 2

표 1 의 기재에 따라, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 의 결정화 온도를, 특정 온도로 변경한 것 이외에는, 비교예 1 과 동일하게 처리하여 결정화 필름 (11) 을 제조하였다.

또, 실시예 2 및 실시예 4 의 결정화 필름 (11) 은, 결정화 온도가 110 ℃ 이므로, 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 이다.

비교예 2

등방성을 갖는 (복굴절성을 갖지 않는) 투명 필름 기재 (2) 대신에, 복굴절성을 갖는 (등방성을 갖지 않는) 투명 필름 기재 (2) 를 준비한 것 이외에는, 비교예 1 과 동일하게 처리하여 비정질 필름 (1) 을 제조하고, 계속해서 결정화 필름 (11) 을 제조하였다.

구체적으로는 시클로올레핀계 수지 기재 (COP 필름, 두께 40 ㎛, 닛폰 제온사 제조, 「ZEONOR」(등록상표)) 를 연신하고, 면내의 복굴절률 140 인 투명 필름 기재 (2) 를 준비하였다.

실시예 3 및 실시예 4

표 1 의 기재에 따라, 비정질 인듐 주석 복합 산화물층 (6) 의 결정화 온도 (비정질 필름 (1) 의 가열 온도) 를 변경한 것 이외에는, 비교예 2 와 동일하게 처리하여 결정화 필름 (11) 을 제조하였다.

또, 실시예 4 의 결정화 필름 (11) 은, 비정질 필름 (1) 을 110 ℃ 에서 결정화시켜 얻어지므로, 110 ℃ 결정화 필름 (11B) 에 상당한다.

평가

하기 각 항목을 평가하였다. 그 결과를 표 1 에 기재한다.

(잔류 응력 σ)

각 실시예 및 각 비교예의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 잔류 응력 σ1 을, X 선 산란법에 의해 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 결정 격자 변형으로부터 간접적으로 구하였다.

분말 X 선 회절 장치 (리가크 제조) 에 의해, 측정 산란각 2θ = 59 ∼ 62°의 범위에서 0.04°간격으로 회절 강도를 측정하였다. 각 측정 각도에 있어서의 적산 시간 (노광 시간) 은 100 초로 하였다.

그리고, 얻어진 회절 이미지의 피크 (인듐 주석 복합 산화물의 (622) 면의 피크) 각 2θ, 및 X 선원의 파장 λ 로부터 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 결정 격자 간격 d 를 산출하고, d 를 토대로 격자 변형 ε 를 산출하였다. 산출에 있어서는 하기 식 (1), (2) 를 사용하였다.

λ 는 X 선원 (Cu Kα선) 의 파장 (= 0.15418 nm) 이고, d0 는 무응력 상태의 인듐 주석 복합 산화물의 격자면 간격 (= 0.15241 nm) 이다. 또, d0 는 ICDD (The International Centre for Diffraction Data) 데이터 베이스로부터 취득한 값이다.

상기 X 선 회절 측정을, 도 3 에 나타내는 필름면 법선과 인듐 주석 복합 산화물의 결정면 법선이 이루는 각도 Ψ 가 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 77°, 90°인 각각에 대해서 실시하고, 각각의 각도 Ψ 에 있어서의 격자 변형 ε 를 산출하였다. 또, 필름면 법선과 인듐 주석 복합 산화물의 결정면 법선이 이루는 각도 Ψ 는, TD 방향 (MD 방향과 직교하는 방향) 을 회전축 중심으로 하여 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 회전시킴으로써, 조정하였다. 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 면내 방향의 잔류 응력 σ1 은, sin2Ψ 와 격자 변형 ε 의 관계를 플롯한 직선의 기울기로부터 하기 식 (3) 에 의해 구하였다.

상기 식에 있어서, E 는 인듐 주석 복합 산화물의 영률 (116GPa), ν 는 포와송 비 (0.35) 이다. 이들 값은, D. G. Neerinckand T. J. Vink, "Depthprofiling of thin ITO films by grazing incidence X-ray diffraction", Thin Solid Films, 278 (1996), PP 12-17. 에 기재되어 있는 이미 알려진 실측값이다.

실시예 2 및 4 에 대해서는, 잔류 응력을 최소 잔류 응력 σ2 로서 구하였다.

(수축률 SR)

각 실시예 및 각 비교예에 있어서의 제 2 공정 직후의 결정화 필름 (11) 의 MD 방향의 수축률 SR1 을 평가하였다.

구체적으로는 먼저, 도 1A 에 나타내는 제조 도중의 비정질 필름 (1) 을, 폭 100 mm, 길이 100 mm 로 절취하여 (시험편), MD 방향에 있어서 80 mm 마다 표시를 하고, MD 방향의 길이 (㎜) 를 올림푸스 디지털식 소형 측정 현미경 STM5 (올림푸스 광학 공업 (주) 제조) 에 의해 정밀하게 측정하였다. 그 후, 표 1 에 기재된 결정화 조건에서 가열하여, 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 을 구비하는 결정화 필름 (11) 을 제조하였다.

그 후, 결정화 필름 (11) 을 25 ℃ (상온) 에서 1 시간 방랭 후, 재차, 결정화 필름 (11) 의 MD 방향의 길이를 측정하였다.

그리고, 하기 식에 의거하여 수축률 SR1 을 산출하였다.

수축률 SR1 (%) = 〔[가열 전의 표시 간의 MD 방향 길이 (㎜)-가열 후의 표시 간의 MD 방향 (㎜)]/가열 전의 표시 간의 MD 방향 (㎜)〕× 100

또한, 실시예 2 및 실시예 4 에 대해서는, 수축률을 최소 수축률 SR2 로서 산출하였다.

(분위기를 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃, 85 % RH 로 변동시켰을 때 일정한 인장 하중하에 있어서의 결정화 필름의 신장률 EP)

각 실시예 및 각 비교예를 일정한 인장 하중하에 있어서의 결정화 필름 (11) 에 대해서 열분석 장치 (TMA, 주식회사 Seiko 사 제조) 를 사용하며, 25 ℃ 및 10 % RH 분위기하로부터 85 ℃ 및 85 % RH 분위기하로 변동시켰을 때 신장률 EP1 을 구하였다.

구체적으로는 비교예 1 및 실시예 1, 2 의 결정화 필름 (11) (등방성의 투명 필름 기재 (2) 를 구비하는 결정화 필름 (11)) 을, MD 방향이 길이 방향을 따르도록 150 mm × 10 mm 로 절취하여 시험편을 제작하였다. 또한, 비교예 2 및 실시예 3, 4 의 결정화 필름 (11) (복굴절성의 투명 필름 기재 (2) 를 구비하는 결정화 필름 (11)) 을, MD 방향 및 TD 방향에 대하여 45 도를 이루는 방향이 길이 방향을 따르도록 150 mm × 10 mm 로 절취하여 시험편을 제작하였다.

이어서, 시험편에, 길이 방향으로 20 mN 의 일정한 인장 하중을 가면서, 분위기를 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃ 및 85 % RH 로 가열 (가열 속도 : 1 ℃/분) 및 가습 (가습 속도 : 5 % RH/분) 시켰을 때 결정화 필름 (11) 의 신장률 EP1 을 이하의 식을 사용하여 구하였다.

신장률 (%) = 신장량 (㎜)/150 (㎜) × 100

신장량 = 가열 가습 전의 결정화 필름 (11) 의 인장 방향 길이 (㎜)-150 (㎜)

또, 실시예 2 및 4 에 대해서는, 신장률을 최대 신장률 EP2 로서 구하였다.

(크랙 억제 시험)

결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 상면에, 두께 1.3 mm 의 유리층 (9) (도 1B 가상선) 을, 두께 50 ㎛ 의 감압 접착제층 (8) (도 1B 가상선) 을 통해서 접착시켰다. 이로써, 결정화 필름 (11), 감압 접착제층 (8) 및 유리층 (9) 을 구비하는 결정화 필름 적층체 (10) 를 제조하였다.

그 후, 결정화 필름 적층체 (10) 를, 85 ℃, 85 % RH 의 환경하에 두고, 120 시간마다 취출하여, 현미경으로 결정화 인듐 주석 복합 산화물층 (7) 의 크랙 유무를 확인하였다.

그리고, 하기 기준에 따라 단시간 (240 시간) 에 있어서의 크랙 억제를 평가하였다.

○ : 크랙의 발생 시간이 240 시간 초과였다. 요컨대, 240 시간 이하에서는, 크랙을 억제할 수 있었다.

× : 크랙의 발생 시간이 240 시간 이하였다.

Claims (3)

- 투명 필름 기재 및 결정화 인듐 주석 복합 산화물층을 구비하는 결정화 필름으로서,

상기 결정화 필름은, 투명 필름 기재 및 비정질 인듐 주석 복합 산화물층을 구비하는 비정질 필름을 특정 온도에서 결정화시킴으로써 얻어지는 특정 온도 결정화 필름으로서,

상기 특정 온도 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ1 과, 상기 비정질 필름을 110 ℃ 에서 결정화시킴으로써 얻어지는 110 ℃ 결정화 필름에 있어서의 결정화 인듐 주석 복합 산화물층의 잔류 응력 σ2 의 차이가, 150 MPa 이하인 것을 특징으로 하는, 결정화 필름. - 제 1 항에 있어서,

상기 특정 온도 결정화 필름은, 상기 비정질 필름의 상기 특정 온도에서의 가열에 의해 상기 비정질 필름에 대하여 수축되어 있고,

상기 110 ℃ 결정화 필름은, 상기 비정질 필름의 110 ℃ 에서의 가열에 의해 상기 비정질 필름에 대하여 수축되어 있고,

상기 특정 온도 결정화 필름의 수축률 SR1 과 상기 110 ℃ 결정화 필름의 수축률 SR2 의 차이가, 0.05 % 이하인 것을 특징으로 하는, 결정화 필름. - 제 1 항에 있어서,

상기 특정 온도 결정화 필름 및 상기 110 ℃ 결정화 필름은 모두 일정한 인장 하중하에서, 25 ℃ 및 10 % RH 로부터 85 ℃ 및 85 % RH 로 가열 및 가습될 때에 신장되고,

상기 특정 온도 결정화 필름의 신장률 EP1 과 상기 110 ℃ 결정화 필름의 신장률 EP2 의 차이가, 0.07 % 이하인 것을 특징으로 하는, 결정화 필름.

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JPJP-P-2017-186764 | 2017-09-27 | ||

| JP2017186764A JP2019059170A (ja) | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 結晶化フィルム |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| KR20190036475A true KR20190036475A (ko) | 2019-04-04 |

Family

ID=65864699

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| KR1020180109321A KR20190036475A (ko) | 2017-09-27 | 2018-09-13 | 결정화 필름 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2019059170A (ko) |

| KR (1) | KR20190036475A (ko) |

| CN (1) | CN109559842A (ko) |

| TW (1) | TW201916064A (ko) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN115315758B (zh) * | 2020-03-19 | 2024-03-19 | 日东电工株式会社 | 透明导电性薄膜 |

| JP2022072607A (ja) * | 2020-10-30 | 2022-05-17 | 日東電工株式会社 | 積層フィルムおよび歪みセンサの製造方法 |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2002150842A (ja) * | 2000-11-15 | 2002-05-24 | Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd | 透明導電膜付き高分子フィルム |

| JP4882262B2 (ja) * | 2005-03-31 | 2012-02-22 | 凸版印刷株式会社 | 透明導電膜積層体の製造方法 |

| WO2012005300A1 (ja) * | 2010-07-06 | 2012-01-12 | 日東電工株式会社 | 透明導電性フィルムおよびその製造方法 |

| JP6031559B2 (ja) * | 2010-12-27 | 2016-11-24 | 日東電工株式会社 | 透明導電性フィルムおよびその製造方法 |

| JP5196001B2 (ja) * | 2011-09-29 | 2013-05-15 | 東洋紡株式会社 | 透明導電性フィルム及びその製造方法 |

| KR101768286B1 (ko) * | 2013-11-27 | 2017-08-16 | 주식회사 엘지화학 | 전도성 구조체 전구체, 전도성 구조체 및 이의 제조방법 |

| JP2015146244A (ja) * | 2014-02-03 | 2015-08-13 | 凸版印刷株式会社 | 透明導電性フィルムおよびこの製造方法 |

| US20160300632A1 (en) * | 2014-05-20 | 2016-10-13 | Nitto Denko Corporation | Transparent conductive film and manufacturing method thereof |

-

2017

- 2017-09-27 JP JP2017186764A patent/JP2019059170A/ja active Pending

-

2018

- 2018-09-13 KR KR1020180109321A patent/KR20190036475A/ko unknown

- 2018-09-25 TW TW107133583A patent/TW201916064A/zh unknown

- 2018-09-26 CN CN201811125171.1A patent/CN109559842A/zh active Pending

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN109559842A (zh) | 2019-04-02 |

| TW201916064A (zh) | 2019-04-16 |

| JP2019059170A (ja) | 2019-04-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR101991545B1 (ko) | 투명 도전성 필름 및 그 제조 방법 | |

| JP6523357B2 (ja) | 透明導電性フィルムおよびその製造方法 | |

| WO2012086484A1 (ja) | 透明導電性フィルムおよびその製造方法 | |

| US20090117405A1 (en) | Transparent crystalline electrically-conductive thin film, method of production thereof, transparent electrically-conductive film, and touch panel | |

| JP7278372B2 (ja) | 透明導電性フィルム | |

| JP6181806B2 (ja) | 透明導電性フィルムおよびその製造方法 | |

| US20130149555A1 (en) | Transparent conductive film and manufacturing method therefor | |

| JP6650770B2 (ja) | 導電性積層フィルム | |

| CN110197739B (zh) | 透明导电性薄膜层叠体及透明导电性薄膜的制造方法 | |

| JP2009073090A (ja) | 機能性フィルム、機能性フィルムの製造方法、積層体、電子デバイス | |

| KR20190036475A (ko) | 결정화 필름 | |

| JP2015191347A (ja) | 透明導電性フィルム積層体およびタッチパネルの製造方法 | |

| JP2020108941A (ja) | 透明導電性フィルム積層体 | |

| JP2005018551A (ja) | 電磁波シールド機能を有するタッチパネル、およびそれに用いる透明積層フィルム | |

| JP7270334B2 (ja) | 透明導電性フィルムおよびその製造方法 | |

| JP7492916B2 (ja) | 透明導電性フィルム | |

| CN111696702A (zh) | 薄膜层叠体、及图案化导电性薄膜的制造方法 | |

| KR20190042438A (ko) | 무기물층 적층체의 제조 방법 | |

| JP7509690B2 (ja) | 結晶化インジウムスズ複合酸化物膜、透明導電性フィルムおよびその製造方法 | |

| JP2014111843A (ja) | 透明導電性薄膜の製造方法 |