JP7154402B2 - サイドスタンド構造 - Google Patents

サイドスタンド構造 Download PDFInfo

- Publication number

- JP7154402B2 JP7154402B2 JP2021515881A JP2021515881A JP7154402B2 JP 7154402 B2 JP7154402 B2 JP 7154402B2 JP 2021515881 A JP2021515881 A JP 2021515881A JP 2021515881 A JP2021515881 A JP 2021515881A JP 7154402 B2 JP7154402 B2 JP 7154402B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- stand

- vehicle

- straight line

- rotation

- connector portion

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS

- B62H—CYCLE STANDS; SUPPORTS OR HOLDERS FOR PARKING OR STORING CYCLES; APPLIANCES PREVENTING OR INDICATING UNAUTHORIZED USE OR THEFT OF CYCLES; LOCKS INTEGRAL WITH CYCLES; DEVICES FOR LEARNING TO RIDE CYCLES

- B62H1/00—Supports or stands forming part of or attached to cycles

- B62H1/02—Articulated stands, e.g. in the shape of hinged arms

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS

- B62J—CYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS

- B62J45/00—Electrical equipment arrangements specially adapted for use as accessories on cycles, not otherwise provided for

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS

- B62J—CYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS

- B62J45/00—Electrical equipment arrangements specially adapted for use as accessories on cycles, not otherwise provided for

- B62J45/40—Sensor arrangements; Mounting thereof

- B62J45/41—Sensor arrangements; Mounting thereof characterised by the type of sensor

- B62J45/413—Rotation sensors

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS

- B62J—CYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS

- B62J45/00—Electrical equipment arrangements specially adapted for use as accessories on cycles, not otherwise provided for

- B62J45/40—Sensor arrangements; Mounting thereof

- B62J45/42—Sensor arrangements; Mounting thereof characterised by mounting

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B62—LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS

- B62K—CYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE

- B62K2202/00—Motorised scooters

Description

本願は、2019年4月26日に、日本に出願された特願2019-086704号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。

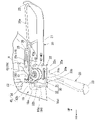

図1には、本実施形態の鞍乗り型車両の一例として、ユニットスイング式の自動二輪車(スクータ型車両)1が示されている。自動二輪車1は、操向輪である前輪3と、駆動輪である後輪4と、を備えている。前輪3は、左右一対のフロントフォーク6に支持され、バーハンドル2によって操向可能である。後輪4は、スイングユニット(パワーユニット)Uに支持され、エンジンEによって駆動可能である。

図1に示すように、車体フレーム11の左ロアフレーム(車体フレーム部材)14には、可倒式のサイドスタンド20が取り付けられている。サイドスタンド20は、自動二輪車1の車体を左側に傾けた起立状態で支持する。

図4に示すように、車体フレーム11の少なくとも左ロアフレーム14は、プレスフレームとされている。プレスフレームは、複数のプレスフレーム体を一体に組み合わせて形成される。左ロアフレーム14は、車幅方向外側のアウタフレーム体16aと、車幅方向内側のインナフレーム体16bと、を備えている。両フレーム体16a,16bは、それぞれ例えば鋼板にプレス加工を施して形成されている。両フレーム体16a,16bは、外周部等に設けられた接合フランジ16a1,16b1同士をスポット溶接等で接合する。これにより、両フレーム体16a,16bは、閉断面構造の左ロアフレーム14を形成している。

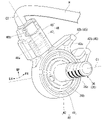

図2、図3を併せて参照し、左ロアフレーム14における補強ブラケット19を接合する部位は、アウタフレーム体16aにおける外板部19aを接合する部位である。この部位には、外側面を車幅方向内側に変化させるジョッグル(以下、凹部18aという。)が形成されている。凹部18aは、車両側面視で後述するコネクタ部46と重なる位置にある。凹部18aは、コネクタ部46の車幅方向内側を避ける避け部でもある。

図2~図5に示すように、ピボット部22の車幅方向外側には、サイドスタンド20の回動位置を検知するスタンドスイッチ40が設けられている。

スタンドスイッチ40は、回動軸35と同軸設けられたロータリースイッチである。スタンドスイッチ40は、サイドスタンド20が使用位置にあるか格納位置にあるかを検知して相応の電気信号を出力する。この電気信号は不図示のエンジンコントロールユニットに送られ、各種制御に供される。この制御は、例えば、エンジンEの停止中にサイドスタンド20が使用位置にあるときにはエンジンEの始動を不能とする制御である。また、例えば、エンジンEの運転中にサイドスタンド20が格納位置から使用位置に回動したときにはエンジンEを停止させる制御である。

図6を参照し、車両側面視で回動軸35の軸心p1と係止ピン34の軸心p2とを結ぶ直線を第一直線T1とする。軸心p2は回動位置決め部45の位置決め中心に相当する。

図6を参照し、車両側面視で中心軸線C3に沿う直線を第二直線T2とする。

本発明を適用する車両には、サイドスタンドを備える車両全般が含まれる。すなわち、自動二輪車(原動機付自転車及びスクータ型車両を含む)のみならず、三輪(前一輪かつ後二輪の他に、前二輪かつ後一輪の車両も含む)又は四輪の車両も含まれ、かつ原動機に電気モータを含む車両も含まれる。

そして、上記実施形態における構成は本発明の一例であり、実施形態の構成要素を周知の構成要素に置き換える等、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

11 車体フレーム(車体)

14 ロアフレーム(車体フレーム部材)

18 スタンド取り付け部

18a 凹部

20 サイドスタンド

22 ピボット部

22d 外側面

30 スタンドブラケット

34 係止ピン(位置決めピン)

p2 軸心、位置決め中心

35 回動軸

p1 軸心

40 スタンドスイッチ

45 回動位置決め部

46 コネクタ部

46a ロック部

46b ロック解除操作部

46d 内側面

H 配線

C3 軸線

T1 第一直線

θ1 傾き角度

T2 第二直線

θ2 傾き角度

T3 垂直線

Claims (10)

- 車体(11)に回動可能に支持されるサイドスタンド(20)と、

前記サイドスタンド(20)の回動位置を検出するスタンドスイッチ(40)と、を備えるサイドスタンド構造において、

前記サイドスタンド(20)の回動方向で前記スタンドスイッチ(40)を位置決めする回動位置決め部(45)と、

前記スタンドスイッチ(40)に配線(H)を接続するコネクタ部(46)と、を備え、

車両側面視において、前記サイドスタンド(20)の回動軸(35)の軸心(p1)と前記回動位置決め部(45)の位置決め中心(p2)とを結ぶ第一直線(T1)は、前記回動軸(35)側から前記回動位置決め部(45)側へ、車両前後方向の前後一方に向けて延び、

車両側面視において、前記コネクタ部(46)の配線着脱方向に沿う第二直線(T2)は、前記回動軸(35)側から前記コネクタ部(46)側へ、車両前後方向の前後他方に向けて延び、

前記車体(11)側には、前記サイドスタンド(20)を回動可能に支持するスタンドブラケット(30)と、前記スタンドブラケット(30)を固定する車体フレーム部材(14)と、を備え、

前記車体フレーム部材(14)は、車両側面視で前記コネクタ部(46)の少なくとも一部と重なる凹部(18a)を備えている、サイドスタンド構造。 - (削除)

- (削除)

- (削除)

- (削除)

- (削除)

- 車体(11)に回動可能に支持されるサイドスタンド(20)と、

前記サイドスタンド(20)の回動位置を検出するスタンドスイッチ(40)と、を備えるサイドスタンド構造において、

前記サイドスタンド(20)の回動方向で前記スタンドスイッチ(40)を位置決めする回動位置決め部(45)と、

前記スタンドスイッチ(40)に配線(H)を接続するコネクタ部(46)と、を備え、

車両側面視において、前記サイドスタンド(20)の回動軸(35)の軸心(p1)と前記回動位置決め部(45)の位置決め中心(p2)とを結ぶ第一直線(T1)は、前記回動軸(35)側から前記回動位置決め部(45)側へ、車両前後方向の前後一方に向けて延び、

車両側面視において、前記コネクタ部(46)の配線着脱方向に沿う第二直線(T2)は、前記回動軸(35)側から前記コネクタ部(46)側へ、車両前後方向の前後他方に向けて延び、

前記コネクタ部(46)は、前記コネクタ部(46)を結合状態でロックするロック部(46a)と、前記ロック部(46a)のロック解除操作を行うロック解除操作部(46b)と、を備え、

前記ロック解除操作部(46b)は、前記コネクタ部(46)の車幅方向内側に配置されている、サイドスタンド構造。 - 車両側面視において、前記第一直線(T1)は、前記回動軸(35)側から前記回動位置決め部(45)側へ、車両前後方向の前方に向けて延び、

車両側面視において、前記第二直線(T2)は、前記回動軸(35)側から前記コネクタ部(46)側へ、車両前後方向の後方に向けて延びている、請求項1又は7に記載のサイドスタンド構造。 - 前記サイドスタンド(20)は、前記車体(11)に回動可能に連結されるピボット部(22)を備え、

前記回動軸(35)の軸方向において、前記コネクタ部(46)の車幅方向内側の内側面(46d)は、前記ピボット部(22)の車幅方向外側の外側面(22d)よりも車幅方向外側に離間して配置されている、請求項8に記載のサイドスタンド構造。 - 車両側面視において、前記回動位置決め部(45)は、前記回動軸(35)の前上方に配置され、前記コネクタ部(46)は、前記回動軸(35)の後上方に配置され、

前記コネクタ部(46)は、後ろ上がりの軸線(C3)に沿って前記配線(H)を着脱可能であり、

車両側面視において、前記回動軸(35)の軸心(p1)と、前記回動位置決め部(45)が前記車体(11)側に有する位置決めピン(34)の軸心(p2)と、を結ぶ直線を前記第一直線(T1)とし、

車両側面視において、前記コネクタ部(46)の軸線(C3)に沿う直線を前記第二直線(T2)としたとき、

車両側面視において、前記回動軸(35)の軸心(p1)を通る垂直線(T3)に対する前記第二直線(T2)の後方への傾き角度(θ2)は、前記垂直線(T3)に対する前記第一直線(T1)の前方への傾き角度(θ1)よりも小さく設定されている、請求項1,7から9の何れか一項に記載のサイドスタンド構造。

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019086704 | 2019-04-26 | ||

| JP2019086704 | 2019-04-26 | ||

| PCT/JP2020/012448 WO2020217803A1 (ja) | 2019-04-26 | 2020-03-19 | サイドスタンド構造 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPWO2020217803A1 JPWO2020217803A1 (ja) | 2021-11-25 |

| JP7154402B2 true JP7154402B2 (ja) | 2022-10-17 |

Family

ID=72941995

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2021515881A Active JP7154402B2 (ja) | 2019-04-26 | 2020-03-19 | サイドスタンド構造 |

Country Status (6)

| Country | Link |

|---|---|

| EP (1) | EP3960596B1 (ja) |

| JP (1) | JP7154402B2 (ja) |

| CN (1) | CN113727908B (ja) |

| BR (1) | BR112021020152A2 (ja) |

| MY (1) | MY196787A (ja) |

| WO (1) | WO2020217803A1 (ja) |

Citations (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP0820919A1 (en) | 1996-07-24 | 1998-01-28 | Ducati Motor S.p.A. | Motorcycle start-enabling device |

| JP2007210596A (ja) | 2006-01-12 | 2007-08-23 | Honda Motor Co Ltd | サイドスタンドスイッチ |

| CN201856836U (zh) | 2010-08-31 | 2011-06-08 | 光阳工业股份有限公司 | 电动摩托车的侧支架模组 |

| JP2013246973A (ja) | 2012-05-25 | 2013-12-09 | Panasonic Corp | ロータリスイッチ |

| JP2014241223A (ja) | 2013-06-11 | 2014-12-25 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ロータリースイッチ装置 |

| US20170151992A1 (en) | 2014-07-02 | 2017-06-01 | Star Engineers (I) Pvt. Ltd. | Device for enhanced safety in using a side stand for parking of two wheeled vehicle |

| WO2018123404A1 (ja) | 2016-12-28 | 2018-07-05 | 本田技研工業株式会社 | スタンドスイッチ |

| WO2018123450A1 (ja) | 2016-12-28 | 2018-07-05 | アルプス電気株式会社 | スタンドの位置検出装置 |

Family Cites Families (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US4883284A (en) * | 1987-12-25 | 1989-11-28 | Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha | Position detecting device for a motorcycle side stand |

| JPH0631038B2 (ja) * | 1987-12-25 | 1994-04-27 | 本田技研工業株式会社 | 自動二輪車のサイドスタンド |

| JPH0754060Y2 (ja) * | 1988-08-12 | 1995-12-13 | 株式会社本田ロック | サイドスタンド回動位置検出スイッチ |

| JPH0233191U (ja) * | 1988-08-26 | 1990-03-01 | ||

| JP3884223B2 (ja) * | 2000-09-11 | 2007-02-21 | 本田技研工業株式会社 | 自動二輪車におけるサイドスタンド支持装置 |

| JP5314475B2 (ja) * | 2009-03-26 | 2013-10-16 | パナソニック株式会社 | ロータリセンサ |

| WO2014109332A1 (ja) * | 2013-01-10 | 2014-07-17 | アルプス電気株式会社 | サイドスタンドの位置検出装置 |

| JP6853151B2 (ja) * | 2017-09-26 | 2021-03-31 | アルプスアルパイン株式会社 | スタンドの位置検出装置 |

| JP2019086704A (ja) | 2017-11-09 | 2019-06-06 | コニカミノルタ株式会社 | 光書込装置及び画像形成装置 |

-

2020

- 2020-03-19 CN CN202080030722.5A patent/CN113727908B/zh active Active

- 2020-03-19 EP EP20794804.3A patent/EP3960596B1/en active Active

- 2020-03-19 MY MYPI2021006272A patent/MY196787A/en unknown

- 2020-03-19 WO PCT/JP2020/012448 patent/WO2020217803A1/ja unknown

- 2020-03-19 JP JP2021515881A patent/JP7154402B2/ja active Active

- 2020-03-19 BR BR112021020152A patent/BR112021020152A2/pt unknown

Patent Citations (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP0820919A1 (en) | 1996-07-24 | 1998-01-28 | Ducati Motor S.p.A. | Motorcycle start-enabling device |

| JP2007210596A (ja) | 2006-01-12 | 2007-08-23 | Honda Motor Co Ltd | サイドスタンドスイッチ |

| CN201856836U (zh) | 2010-08-31 | 2011-06-08 | 光阳工业股份有限公司 | 电动摩托车的侧支架模组 |

| JP2013246973A (ja) | 2012-05-25 | 2013-12-09 | Panasonic Corp | ロータリスイッチ |

| JP2014241223A (ja) | 2013-06-11 | 2014-12-25 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ロータリースイッチ装置 |

| US20170151992A1 (en) | 2014-07-02 | 2017-06-01 | Star Engineers (I) Pvt. Ltd. | Device for enhanced safety in using a side stand for parking of two wheeled vehicle |

| WO2018123404A1 (ja) | 2016-12-28 | 2018-07-05 | 本田技研工業株式会社 | スタンドスイッチ |

| WO2018123450A1 (ja) | 2016-12-28 | 2018-07-05 | アルプス電気株式会社 | スタンドの位置検出装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| EP3960596A1 (en) | 2022-03-02 |

| CN113727908B (zh) | 2023-07-25 |

| CN113727908A (zh) | 2021-11-30 |

| MY196787A (en) | 2023-05-03 |

| EP3960596B1 (en) | 2024-05-15 |

| EP3960596A4 (en) | 2022-06-22 |

| BR112021020152A2 (pt) | 2021-12-14 |

| JPWO2020217803A1 (ja) | 2021-11-25 |

| WO2020217803A1 (ja) | 2020-10-29 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5046994B2 (ja) | 自動二輪車のサイドスタンド取り付け構造 | |

| JP5178248B2 (ja) | 鞍乗り型車両の車体後部構造 | |

| JP6333873B2 (ja) | 鞍乗り型車両のエアクリーナ構造 | |

| US9745017B2 (en) | Handlebar fixing structure | |

| JP2015033900A (ja) | 鞍乗型車両におけるフロントカウルステーの取付構造 | |

| EP1772363B1 (en) | Scooter type motorcycle | |

| JP7154402B2 (ja) | サイドスタンド構造 | |

| JP6705049B2 (ja) | 鞍乗り型車両のメーター取付構造 | |

| US10723401B2 (en) | Vehicle body structure of saddle type vehicle | |

| JP2020032985A (ja) | 鞍乗り型車両およびサイドスタンドブラケット | |

| CN106741505B (zh) | 跨乘式交通工具 | |

| CN109311518B (zh) | 鞍乘型车辆的支架支承结构 | |

| JP7369749B2 (ja) | 鞍乗型車両 | |

| JP2007091156A (ja) | 車両の燃料タンク配置構造 | |

| JP7210624B2 (ja) | 鞍乗型車両 | |

| JP2016203921A (ja) | 鞍乗型車両 | |

| JP3900406B2 (ja) | 鞍乗型車両における車体前部構造 | |

| JP4156758B2 (ja) | 2輪車用補助スタンド | |

| JP7470874B2 (ja) | 鞍乗り型車両のスタンドストッパ構造 | |

| CN220948297U (en) | Protection structure of handle locking pin | |

| JP7293274B2 (ja) | 鞍乗型車両 | |

| JP7046892B2 (ja) | 鞍乗り型車両 | |

| JP6759268B2 (ja) | 鞍乗り型車両のメーター周辺構造 | |

| JP6290759B2 (ja) | 鞍乗型車両のセンタースタンド構造 | |

| JP2006205985A (ja) | 自動二輪車のフレーム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A524 | Written submission of copy of amendment under article 19 pct |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A527 Effective date: 20210628 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210628 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20220906 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20221004 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 7154402 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |