以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。

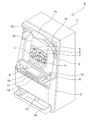

図1に示すように、本発明の実施の形態例に係るスロットマシンSは、筐体1と、筐体1の前面上部に開閉自在に取り付けられた上扉2と、筐体1の前面下部に開閉自在に取り付けられた下扉3と、上扉2の下部中央に形成された透明材料からなる表示窓4と、表示窓4に対応した筐体1の内部に配設されたリール5〜7と、下扉3の右上部に設けられたメダル投入口8と、各リール5〜7の回転を開始させると共に、役の当否を決定するためのスタートレバー9と、各リール5〜7の回転をそれぞれ停止させるためのストップボタン10〜12と、ストップボタン10〜12の操作順序に係る情報を表示するメインモニタ13と、遊技の進行に応じて演出を実行するランプ14、一対のスピーカ15およびサブモニタ16と、下扉3の下部中央に設けられたメダル払出口17と、メダル払出口17から払い出されたメダルを収容する受皿18と、を主に備えて構成されている。

リール5〜7は1つのリールユニットとして構成されており、各リール5〜7は対応するステッピングモータ(図示省略)の駆動によりそれぞれ回転する。また、リール5〜7は表示窓4を通して視認可能であり、リール5〜7が停止している状態では、各リール5〜7の外周面に配列されている連続する3つの図柄(以下、それぞれ上段図柄、中段図柄、下段図柄と言う。)が表示窓4にそれぞれ表示されて、遊技者は3行3列に配置された合計9個の図柄を目視することができる。

表示窓4には、各リール5〜7の上段図柄、中段図柄および下段図柄がそれぞれ停止する上段停止位置、中段停止位置および下段停止位置が設けられており、リール5〜7の停止位置をそれぞれ組み合わせた有効ラインが設定されている。本実施形態例では、有効ラインLは、左リール5の上段、中リール6の下段、右リール7の下段の各停止位置の組み合わせからなる。

図2に示すように、左リール5の外周面に左図柄列5a、中リール6の外周面に中図柄列6a、右リール7の外周面に右図柄列7aがそれぞれ付されており、これら図柄列5a〜7aは均等な20の領域(20コマ)にそれぞれ区画されている。図柄列の各領域に1個の図柄が配置され、各図柄に図柄番号0〜19がそれぞれ対応付けられている。

図柄列5a〜7aには、赤7、白BAR、黒BAR、リプレイ、ベル、スイカ、ダイヤ、ハート、スペードおよび盾の合計10種類の図柄がそれぞれ配置されており、これら図柄の組合せが予め対応付けられた役が設けられている。

役は、規定数のメダルの投入によらずに次回の遊技を可能とさせる再遊技役、所定枚数のメダルを遊技者に払い出し可能な小役、後述のCB作動への移行契機となるCB役に大別される(図6参照)。役については詳しく後述する。

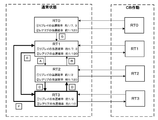

次に、図3を用いて、スロットマシンSを構成する各制御処理部について説明する。

主制御処理部100は、筐体1の内部に設けられており、メインCPU、メインROM、メインRAMを備えている。主制御処理部100には、メダル投入口8から投入されたメダルの通過を検知する投入メダルセンサ8a、スタートレバー9、各ストップボタン10〜12、その他の装置が接続されている。

メインCPUは、主制御処理部100に接続された各装置からの信号や図示せぬタイマカウンタからの信号が主制御処理部100に入力されたことに基づいて、メインROMに格納されたプログラムを読み出して様々な処理を実行したり、当該処理の結果に応じて副制御処理部200にコマンドを送信したりする。なお、メインRAMは、メインCPUの処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。

主制御処理部100のメインROMには、規定数のメダルの投入によりスタートレバー9の操作を有効化させるスタートレバー有効化手段101、有効化されたスタートレバー9の操作に基づいて役の当否を内部抽選で決定する内部抽選手段102、内部抽選で決定された役の当選フラグを成立させる当選フラグ制御手段103、各リール5〜7の回転および停止を制御するリール制御手段104、内部抽選の結果およびリールの停止態様に応じてメダルを払い出すメダル払出手段105、内部抽選の結果およびリールの停止態様に応じて規定数のメダルの投入によらずに次回の遊技を開始可能とさせる再遊技を設定する再遊技設定手段106、遊技状態を制御する遊技状態制御手段107、メインモニタ13の表示を制御するメインモニタ制御手段108、演出モードを制御する演出モード制御手段109が構築されている。

副制御処理部200は、サブCPU、サブROM、サブRAMを備えており、主に遊技中に行われる各演出の実行を制御する。副制御処理部200は、主制御処理部100に対して当該主制御処理部100から副制御処理部200への一方向に通信可能に接続されている。

サブCPUは、主制御処理部100から送信されたコマンド等に基づいて、サブROMに格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うと共に、当該処理に基づいて、ランプ14、一対のスピーカ15、サブモニタ16等の演出装置を制御する。なお、サブRAMは、サブCPUの演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。

副制御処理部200のサブROMには、主制御処理部100の指示に基づいて演出モードを移行させる演出モード移行手段201、演出を決定する演出決定手段202、決定した演出をサブモニタ16等の演出装置で実行する演出実行手段203が構築されている。

遊技状態は、図7に示すように、小役の当選確率が通常の確率に設定された通常状態と、内部抽選の結果に拘わらず小役の全てが当選している状態に設定されるCB作動とに大別される。

通常状態およびCB作動は、再遊技役の当選確率に応じてRT0、RT1、RT2およびRT3に分別される。再遊技役の当選確率は、RT0およびRT1で約1/7.3に設定され、RT2およびRT3で約1/2に設定されている。遊技状態の遷移については後述する。

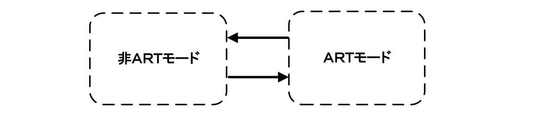

演出モードは、図8に示すように、通常の遊技が行われる非ARTモードと、通常の遊技よりも遊技者に有利なART遊技が行われるARTモードとに分別される。ART遊技とは、ストップボタンの操作順序をメインモニタ13およびサブモニタ16に表示してメダルの獲得を容易にさせるAT遊技と、内部抽選で再遊技役が高確率(約1/2)で当選するRT遊技とを兼ねた遊技のことをいう。

本実施形態例では、ARTモードで多くのメダルを獲得することを目的としている。演出モードをARTモードに移行させるためには、非ARTモードにおける内部抽選で後述するレアリプに当選し、この当選に基づいて行われるART抽選に当選する必要がある。

まず、主制御処理部100のメインROMに構築された各手段について説明する。

スタートレバー有効化手段101は、通常状態およびCB作動の双方において3枚(規定数)のメダルの投入によりスタートレバー9の操作を有効化させる。

内部抽選手段102は、スタートレバー9の遊技開始操作が行われたタイミングで内部抽選用の乱数を取得し、この取得された乱数と現在の遊技状態の種類とに基づいて、再遊技役の対応付けられた「リプレイ」、小役の対応付けられた「ベル」、CB役の対応付けられた「CB」を含む複数種類の当選エリアの中から1つの当選エリアを決定する。なお、当選エリアについては詳しく後述する。

当選フラグ制御手段103は、今回の遊技における内部抽選に基づいて成立させた(ONにセットした)当選フラグが小役または再遊技役の当選フラグである場合には、これらの当選フラグを次回の遊技に持ち越さないように、次回の遊技の開始前までにOFFにセットする。また、当選フラグ制御手段103は、遊技状態がCB作動に滞在している場合には、内部抽選の結果に拘わらず、遊技の開始時に小役の当選フラグを全てONにセットし、これらの当選フラグを次回の遊技に持ち越さないように次回の遊技の開始前までにOFFにセットする。

リール制御手段104は、遊技開始操作に基づいて各リール5〜7の回転を一斉に開始させ、各リール5〜7が定常回転(約80回転/分)となるまでリールの回転を加速させ、各リールが定常回転に到達すると回転速度を維持すると共に、全てのストップボタン10〜12の操作を有効化させる。

また、リール制御手段104は、遊技状態の種別に応じて、有効化されたストップボタン10〜12の操作態様に応じて対応するリールの回転を停止させる。具体的には、通常状態では、各ストップボタン10〜12の停止操作時から190ms以内に、押下操作されたストップボタンに対応するリールの回転を停止させる。一方、CB作動では、各リール5〜7のうち左リール5の回転を左ストップボタン10の停止操作時から75ms以内に、他のリールの回転を当該他のリールに対応するストップボタンの停止操作時から190ms以内に、それぞれ停止させる。

ここで、各リールの定速回転数は約80回/分である。このため、定速回転数の下で各リールが一回転に要する時間は60s/約80回≒約750msとなり、1つの図柄が1コマ(1領域)分だけ移動するのに必要な時間は750ms/20図柄=37.5msとなる。よって、通常状態において、各リール5〜7は、対応するストップボタンの停止操作タイミングから最大で4図柄(4コマ)分(ストップボタンの押下タイミングで有効ラインに表示されていた図柄を含めると5コマ分)だけ回転可能となる((190ms/37.5ms)−1図柄≒4図柄)。一方、CB作動において、左リール5は、対応するストップボタンの停止操作タイミングから最大で1図柄(1コマ)分(ストップボタンの押下タイミングで有効ラインに表示されていた図柄を含めると2コマ分)だけ回転可能となり、中リール6および右リール7は、対応するストップボタンの停止操作タイミングから最大で4図柄(4コマ)分だけ回転可能となる。つまり、通常状態では、各リール5〜7の最大滑りコマ数が4コマとなり、CB作動では、左リール5の最大滑りコマ数が1コマとなり、中リール6および右リール7の最大滑りコマ数が4コマとなる。

なお、本実施形態例では、CB作動において、左リール5を左ストップボタン10の停止操作時から75ms以内に停止する構成になっているが、この構成に限られず、左リール5の替わりに中リール6または右リール7を対応するストップボタンの停止操作時から75ms以内に停止する構成であっても良い。

リール制御手段104は、当選フラグの成立状態に応じて、メダル払出枚数の最も多い役に対応する図柄組合せを優先的に有効ラインLに表示するようにリールを停止する枚数優先制御、図柄組合せの個数が最も多くなる役に対応する図柄組合せを優先的に有効ラインLに表示するようリールを停止する個数優先制御、CB作動で再遊技役よりも小役に対応する図柄組合せを優先的に有効ラインLに表示するようにリールを停止する役付け優先制御の何れかの制御により、最も引き込み優先順位の高い図柄を検索するロジック演算、および/または、予めメインROMに記憶された停止制御テーブル(図示省略)の参照に基づいて、成立している当選フラグに対応する役に係る図柄組合せのうち優先順位の最も高い図柄を有効ラインLに表示するように引き込み、かつ、成立している当選フラグ以外の当選フラグに係る役に対応付けられた図柄組合せを有効ラインLに表示しないよう蹴飛ばし、各ストップボタンに対応するリールを停止させる。なお、CB作動では、ストップボタンの操作態様に拘わらず、13枚のメダルを払い出す小役に対応する図柄組合せを必ず有効ラインLに表示するよう制御する。

メダル払出手段105は、小役に対応する図柄組合せが有効ラインLに表示された(以下、「小役が入賞した」と言う。)場合に、小役に予め対応付けられた所定枚数のメダルを払い出す。

再遊技設定手段106は、再遊技役に対応する図柄組合せが有効ラインLに表示された(以下、適宜、「再遊技役が入賞した」と言う。)場合に、規定数のメダルの投入によらずに次回の遊技を可能とさせる再遊技を設定する。

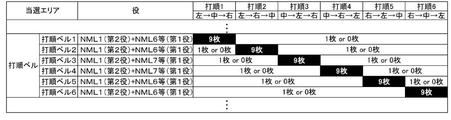

遊技状態制御手段107は、通常状態およびCB作動の間で遊技状態の移行を制御する。以下に、役、当選エリア、遊技状態の遷移について図4〜7を用いて説明する。なお、図6中に示す打順とは、各ストップボタン10〜12の操作順序のことであり、打順1は左ストップボタン10→中ストップボタン11→右ストップボタン12の順序、これと同様に、打順2は左→右→中の順序、打順3は中→左→右の順序、打順4は中→右→左の順序、打順5は右→左→中の順序、打順6は右→中→左の順序を意味する。

複数種類の当選エリアは、図6に示すように、何れの役も対応付けられていない「不当選」、再遊技役(REP1〜14)の対応付けられた「リプレイ」、小役(NML1〜16)の対応付けられた「ベル」、CB役の対応付けられた「CB」の4種類に大別される。

「CB」(44番)は、通常状態およびCB作動で内部抽選の対象となっている。図7に示すように、例えば、通常状態のRT3で「CB」に当選してCB役に対応付けられた図柄組合せ(図5)が有効ラインLに表示されると、遊技状態をCB作動のRT3に移行させる。CB作動では、内部抽選の結果に拘わらず小役の当選フラグを全て成立させると共に、再遊技役よりも小役を優先させる役付け優先制御により、13枚のメダルを払い出す小役を入賞させるようにリールを停止させる。また、CB作動では、左リール5を左ストップボタン10の停止操作タイミングから1図柄(1コマ)分だけ回転可能に停止させ、中リール6および右リール7を対応するストップボタンの停止操作タイミングから4図柄(4コマ)分だけ回転可能に停止させる。そして、CB作動で1回の遊技が行われると遊技状態を通常状態のRT3に移行させる。なお、通常状態のRT3以外の通常状態でCBに当選した場合も、通常状態のRT3でCBに当選した場合の遊技状態の遷移と同様であるため、その説明を省略する。

なお、本実施形態例において、CB作動に替えてCBB作動を設けると共に、CBに替えてCBB役の対応付けられたCBBを設け、遊技状態制御手段107は、通常状態でCBBに当選してCBB役に対応付けられた図柄組合せが有効ラインLに表示されると、遊技状態をCBB作動に移行させ、CBB作動におけるメダル払出枚数が所定枚数を超過すると元の通常状態に移行させる構成であっても良い。また、CB作動に替えてRBB作動を設けると共に、CBに替えてRBB役の対応付けられたRBBを設け、遊技状態制御手段107は、通常状態でRBBに当選してRBB役に対応付けられた図柄組合せが有効ラインLに表示されると、遊技状態をRBB作動に移行させ、RBB作動におけるメダル払出枚数が所定枚数を超過すると通常状態のRT0に移行させる構成であっても良い。

リプレイ(1番〜29番)は、図6に示すように、遊技状態の維持機能を有する「通常リプ」と、ART抽選の実行契機となる「レアリプ」と、遊技状態の移行契機となる「RT1リプ」、「RT2リプ」および「RT3リプ」に分別される。

レアリプ(2番〜11番)には、レアリプ1〜10が含まれており、これらレアリプ1〜10には、黒BAR図柄が右下がりに直線状に揃うREP8や、白BAR図柄が右下がりに直線状に揃うREP12、あるいは、白BAR図柄が横一直線状に揃うREP15等の再遊技役が対応付けられている。

レアリプは、レアリプ10を除いて、全ての遊技状態において内部抽選の対象となっており、その当選確率は、図7に示すように、RT0、RT1およびRT2で約1/120、RT3で約1/10にそれぞれ設定されている。

本実施形態例では、非ARTモードにおけるレアリプの当選に基づいてART抽選を実行し、ART抽選の当選に基づいて演出モードを非ARTモードからARTモードに移行させ、ARTモードにおけるレアリプの当選に基づいてART遊技の上乗せ抽選を実行し、上乗せ抽選の当選に基づいて、所定回数のART遊技を遊技者に付与(上乗せ)するように構成されている。

そして、本実施形態例では、ART抽選や上乗せ抽選の当選確率は「レアリプ」の種別に応じて異なるように構成されている。例えば、REP15の対応付けられているレアリプ1に当選した場合よりも、REP10の対応付けられているレアリプ4に当選した場合の方がART抽選に当選しやすいように、各レアリプのそれぞれにART抽選の当選確率(上乗せ抽選の当選確率)が予め対応付けられている。なお、後述するように、レアリプ10には、黒BAR図柄が右下がりに直線状に揃うREP8が単独で対応付けられており、このレアリプ10に当選した場合には、RT3への移行とART抽選の当選(上乗せ抽選の当選)とが同時に確定する。

RT1リプ(12番〜17番)は、RT2への移行機能を有しており、RT1で内部抽選の対象となっている。詳細な説明は省略するが、図6,7に示すように、例えば、通常状態のRT1で「RT1リプ1」(12番)に当選した場合、打順1の停止操作に基づいてREP7を入賞させて遊技状態を通常状態のRT2へ移行(昇格)させる(図7のA)。一方、打順2〜6の停止操作に基づいてREP7以外のREP1等を入賞させて遊技状態を通常状態のRT1で維持する。

RT2リプ(18番〜23番)は、RT1への移行機能を有しており、RT2で内部抽選の対象となっている。詳細な説明は省略するが、図6,7に示すように、例えば、通常状態のRT2で「RT2リプ1」(18番)に当選した場合、打順1の停止操作に基づいてREP1を入賞させて遊技状態を通常状態のRT2で維持し、打順2〜6の停止操作に基づいてREP6を入賞させて遊技状態を通常状態のRT1へ移行(降格)させる(図7のB)。

RT3リプ(24番〜29番)は、RT2への移行機能を有しており、RT3で内部抽選の対象となっている。詳細な説明は省略するが、図6,7に示すように、例えば、通常状態のRT3で「RT3リプ1」(24番)に当選した場合、打順1の停止操作に基づいてREP3を入賞させて遊技状態を通常状態のRT3で維持し、打順2〜6の停止操作に基づいてREP7を入賞させて遊技状態を通常状態のRT2へ移行(降格)させる(図7のD)。

レアリプ10(10番)は、RT3への移行機能およびARTの付与機能の双方を有しており、RT1、RT2およびRT3で内部抽選の対象となっている。例えば、通常状態のRT1やRT2における非ARTモードにおいて、レアリプ10に当選した場合には、ART抽選に当選してARTモードへの移行を確定させると共に、ストップボタンの操作態様に拘わらず、REP8を入賞させて遊技状態を通常状態のRT3へ移行(昇格)させる(図7のE,C)。また、例えば、通常状態のRT3におけるARTモードにおいて、レアリプ10に当選した場合には、上乗せ抽選に当選してART遊技の上乗せを確定させると共に、ストップボタンの操作態様に拘わらず、REP8を入賞させて遊技状態を通常状態のRT3で維持する。

ここで、図4に示すように、REP8には「白BAR図柄、黒BAR図柄、赤7図柄、盾図柄」−「ベル図柄」−「黒BAR図柄、赤7図柄、スペード図柄、盾図柄」の複数の図柄組合せが対応付けられており、これら複数の図柄組合せには、黒BAR図柄が右下がりに直線状に揃う態様でリールが停止する図柄組合せが含まれている。このため、黒BAR図柄が右下がりに直線状に揃う態様でリールが停止した場合には、レアリプの当選確率が最も高い(約1/10)RT3への移行と、ARTモードへの移行(ART遊技の上乗せ)とが同時に確定することになり、遊技者を高揚させることができる。

本実施形態例では、演出モードがARTモードに滞在している場合には、再遊技役の当選確率が約1/7.3に設定されているRT1に遊技状態を移行させないようなストップボタンの操作に係る打順演出をサブモニタ16等で実行する。例えば、ARTモードでRT1に滞在している場合において、RT1リプに当選すると、遊技状態をRT2に移行させるための打順演出をサブモニタ16等で実行し、この打順演出に従ってストップボタンを操作することにより、遊技状態をRT2に移行させる。また、例えば、ARTモードでRT2に滞在している場合において、RT2リプに当選すると、遊技状態をRT2で維持するための打順演出をサブモニタ16等で実行し、この打順演出に従ってストップボタンを操作することにより、遊技状態をRT2で維持する。このため、一般的に、ARTモードでは遊技状態がRT2に滞在する。一方、演出モードが非ARTモードに滞在している場合には、遊技状態の移行に係る打順演出をサブモニタ16等で実行しないように制御するため、一般的に、非ARTモードでは遊技状態がRT1に滞在しやすくなっている。

さらに、本実施形態例では、RT3への移行機能およびARTの付与機能の双方を有しているレアリプ10は、RT1、RT2およびRT3の全てにおいて内部抽選の対象となっている。このため、非ARTモードの滞在中にレアリプ10に当選した場合には、遊技状態がRT3へ移行すると共に、演出モードがARTモードへ移行する。そして、このRT3のARTモードでは、レアリプの当選確率が高確率(約1/10)に変動し、レアリプの当選により多くのART遊技を上乗せすることが可能になる。ただし、RT3ではRT2への移行機能を有するRT3リプに当選する可能性があり、RT3リプの当選時にRT2への移行契機となる再遊技役が入賞する打順でストップボタンが操作された場合には、遊技状態をRT2へ移行させて、レアリプの当選確率が低確率(約1/120)に変動することになる。もっとも、ARTモードでRT3リプに当選した場合には、遊技状態をRT3で維持する打順演出を実行するため、この打順演出に従う限り遊技状態がRT2へ移行することはないが、この場合、ARTモードが終了するまでRT3に滞在することになり、RT3の滞在期間が長期化してART遊技の上乗せが多量に行われてしまう虞がある。そこで、ARTモードでRT3に滞在した場合には、遊技状態をRT3で維持する打順演出の実行回数を例えば5回等の回数に予め定めるようにすると好適である。なお、当該構成において、RT3のARTモードで特定の当選エリア(例えばレアリプ7等)に当選したことや、CBに当選したこと等の特定条件が成立したことに基づいて、遊技状態をRT3で維持する打順演出の実行回数を加算するように構成しても良い。

図6に説明を戻し、以下に、当選エリア「ベル」について説明する。

ベル(30番〜43番)は、ストップボタンの操作態様に応じてメダルを払い出し可能な「打順ベル」、CB作動におけるレアリプの当選時にストップボタンの操作態様に拘わらず13枚のメダルを払い出すと共に、ART抽選の実行契機となる「チャンスベル1」、CB作動におけるレアリプの当選時にストップボタンの操作態様に拘わらず13枚のメダルを払い出すと共に、ART抽選の実行契機となる「チャンスベル2」、ストップボタンの操作態様に応じてメダルを払い出し可能な「目押しベル」、CB作動における打順ベルの当選時にストップボタンの操作態様に拘わらず9枚のメダルを払い出す「ハズレベル」に分別される。

ベルは、通常状態の全てにおいて内部抽選の対象となっており、通常状態における打順ベルの当選確率は約1/7、チャンスベル1、チャンスベル2、目押しベルおよびハズレベルの当選確率は約1/250にそれぞれ設定されている。

打順ベル(特殊エリア)には、打順ベル1(30番,31番)、打順ベル2(32番,33番)、打順ベル3(34番,35番)、打順ベル4(36番,37番)、打順ベル5(38番,39番)の合計5種類の当選エリアが含まれている。

複数種類の打順ベルには、規定数が3枚の通常状態において、メダル払出枚数が9枚の小役(以下、9枚役と言う。)および1枚の小役(以下、1枚役と言う。)が重複するようにそれぞれ対応付けられている。これら複数種類の打順ベルには、9枚役が必ず入賞する打順と、1枚役が必ず入賞する打順と、が互いに異なるように対応付けられている。

打順ベル1(第1エリア)には、打順ベル1A(30番)および打順ベル1B(31番)が属している。打順ベル1Aには、9枚役のNML1と、1枚役のNML3,4,12とが重複して対応付けられており、打順ベル1Bには、9枚役のNML1と、1枚役のNML5,13とが重複して対応付けられている。

打順ベル1(打順ベル1A,1B)では、ストップボタン10〜12のうち左ストップボタン10を最初に操作する打順1および打順2の何れかの打順(第1操作態様)により9枚役が入賞となり、その他の打順3〜6により1枚役が入賞可能となる。

打順ベル2(第2エリア)には、打順ベル2A(32番)および打順ベル2B(33番)が属している。打順ベル2Aには、9枚役のNML2と、1枚役のNML6,7,8とが重複して対応付けられており、打順ベル2Bには、9枚役のNML2と、1枚役のNML6,7,9が重複して対応付けられている。

打順ベル2(打順ベル2A,2B)では、ストップボタン10〜12のうち中ストップボタン11を最初に操作し、次に左ストップボタン10、最後に右ストップボタン12を操作する打順3(第2操作態様)により9枚役が入賞となり、中ストップボタン11を最初に操作し、次に右ストップボタン12、最後に左ストップボタン10を操作する打順4(第3操作態様)により1枚役が入賞となり、その他の打順により1枚役が入賞可能となる。

打順ベル3(第3エリア)には、打順ベル3A(34番)および打順ベル3B(35番)が属している。打順ベル3Aには、9枚役のNML2と、1枚役のNML3,6,8とが重複して対応付けられており、打順ベル3Bには、9枚役のNML2と、1枚役のNML2,3,6,9とが重複して対応付けられている。

打順ベル3(打順ベル3A,3B)では、打順4により9枚役が入賞となり、打順3により1枚役が入賞となり、その他の打順により1枚役が入賞可能となる。

打順ベル4(第4エリア)には、打順ベル4A(36番)および打順ベル4B(37番)が属している。打順ベル4Aには、9枚役のNML2と、1枚役のNML8,10,14,16とが重複して対応付けられており、打順ベル4Bには、9枚役のNML2と、1枚役のNML9,11,15,16とが重複して対応付けられている。

打順ベル4(打順ベル4A,4B)では、右ストップボタン12を最初に操作し、次に左ストップボタン10、最後に中ストップボタン11を操作する打順5(第4操作態様)により9枚役が入賞となり、右ストップボタン12を最初に操作し、次に中ストップボタン11、最後に左ストップボタン10を操作する打順6(第5操作態様)により1枚役が入賞となり、その他の打順により1枚役が入賞可能となる。

打順ベル5(第5エリア)には、打順ベル5A(38番)および打順ベル5B(39番)が属している。打順ベル5Aには、9枚役のNML2と、1枚役のNML8〜11,14,16とが重複して対応付けられており、打順ベル5Bには、9枚役のNML2と、1枚役のNML8〜11,15,16とが重複して対応付けられている。

打順ベル5(打順ベル5A,5B)では、打順6により9枚役が入賞となり、打順1、打順2および打順5の何れかにより1枚役が入賞となり、その他の打順により1枚役が入賞可能となる。

本実施形態例では、通常状態でARTモードに滞在している場合には、打順ベルの当選時に9枚役が入賞となる打順(以下、9枚入賞打順と言う。)に係る打順演出をサブモニタ16等で実行し、非ARTモードに滞在している場合には、打順ベルの当選時に9枚役や1枚役が入賞となる打順に係る打順演出をサブモニタ16等で実行しないように制御している。これにより、ARTモードではメダルの獲得を容易にさせ、非ARTモードではメダルの獲得を困難にさせている。

例えば、通常状態のRT2でARTモードに滞在している場合において、打順ベル1Aに当選した場合には9枚入賞打順である打順1,2に係る打順演出を実行する。この打順演出に従ってストップボタンが操作されると、NML1を入賞させて9枚のメダルを払い出す。一方、通常状態のRT2またはRT3で非ARTモードに滞在している場合において、打順ベル1Aに当選した場合に1枚役の入賞可能な打順3〜6でストップボタンが操作された場合には、ストップボタンの操作タイミングに応じて、1/2の確率で1枚役であるNML3等を入賞させて1枚のメダルを払い出し、残り1/2の確率でNML1,3,4,12の何れの小役も非入賞とさせる。このとき、何れの小役も非入賞となった場合には、図5に示すSPF1〜3に対応付けられた図柄組合せ(以下、ブランク図柄組合せと言う。)の何れかを有効ラインLに表示するよう各リールを停止させ、これに基づいて、遊技状態をRT2またはRT3からRT1へ移行(転落)させる構成になっている(図7のB,F)。なお、打順ベルに当選した場合におけるリールの停止態様については詳しく後述する。

このように、本実施形態例では、RT2およびRT3の何れかの遊技状態で打順ベルに当選して小役が非入賞となったことに基づいて遊技状態をRT2またはRT3からRT1へ移行させるが、先述のように、RT1でレアリプ10に当選したことに基づいて遊技状態をRT1からRT3へ移行させ(図7のE)、RT2でレアリプ10に当選したことに基づいて遊技状態をRT2からRT3へ移行させる(図7のC)。つまり、レアリプの当選確率が低確率のRT1およびRT2の何れかと、レアリプの当選確率が高確率のRT3とは、相互に移行可能に構成されているのである。

なお、本実施形態例では、左リール5の最大滑りコマ数が1コマとなるCB作動において、NML1〜20の全ての小役に係る当選フラグが成立し、ストップボタンの操作態様に拘わらず、チャンスベル1(40番)およびチャンスベル2(40番)の何れかに対応付けられたメダルの払出枚数が13枚のNML17〜19の何れかを入賞させる。具体的には、図示を省略するが(図2,5参照)、CB作動で左ストップボタン10が操作された場合には、例えば、左図柄列5aに2コマ間隔で均等に配置されたベル図柄およびリプレイ図柄の何れか一方を左リール5に対応する有効ラインLに表示させ、中ストップボタン11が操作された場合には、中図柄列6aに4コマの範囲内に配置された白BAR図柄、赤7図柄および盾図柄のうち何れか一の図柄を中リール6に対応する有効ラインLに表示させ、右ストップボタン12が操作された場合には、右図柄列7aに4コマの範囲内に配置されたベル図柄やリプレイ図柄等を右リール7に対応する有効ラインLに表示させる。

図3に説明を戻し、メインモニタ制御手段108は、サブモニタ16等で打順演出が実行される場合に、打順演出に対応するストップボタンの打順に係る情報をメインモニタ13に表示するよう制御する。

演出モード制御手段109は、非ARTモードでは、レアリプおよびチャンスベルの当選に基づいてART抽選を実行し、この抽選に当選した場合にARTモードへの移行を決定し、ARTモードでは、レアリプおよびチャンスベルの当選に基づいて上乗せ抽選を実行し、この抽選に当選した場合に、ART遊技の実行可能回数に特定回数を上乗せ(加算)する。また、演出モード制御手段109は、ARTモードでART遊技の実行可能回数が「0」となったことに基づいて非ARTモードへの移行を決定する。

また、演出モード制御手段109は、ARTモードへの移行を決定した場合には、移行先であるARTモードの情報を含む演出コマンドを副制御処理部200に送信し、非ARTモードへの移行を決定した場合には、移行先である非ARTモードの情報を含む演出コマンドを副制御処理部200に送信する。なお、副制御処理部200が演出コマンドを受信した場合には、演出モード移行手段201は、当該コマンドに含まれている演出モードの情報に基づいて演出モードを移行させる。

さらに、演出モード制御手段109は、ARTモードにおいて、役の入賞を許容するストップボタンの打順が予め対応付けられた当選エリア(例えば打順ベル)に当選した場合には、ストップボタンの打順に関する情報を含む打順コマンドを副制御処理部200に送信する。なお、副制御処理部200が演出コマンドを受信した場合には、演出実行手段203は、当該打順コマンドに含まれているストップボタンの操作順序の情報に基づいてサブモニタ16等で打順演出を実行する。

このように、本実施形態例では、規定数のメダルの投入下におけるスタートレバー9の遊技開始操作に基づいて、打順ベルを含む複数種類の当選エリアの当否を決定する内部抽選を行うと共に、各リール5〜7の回転を開始させ、有効化されたストップボタン10〜12の停止操作および内部抽選の結果に基づいて各リール5〜7の回転を停止させることにより1回の遊技(ゲーム)を実行する。そして、1回の遊技が行われる間に複数種類のコマンドが所定のタイミングで副制御処理部200に送信され、これら複数種類のコマンドを副制御処理部200が受信したことに基づいて、演出モードの移行や打順演出を実行する構成になっている。

そして、本実施形態例では、小役の対応付けられた当選エリア「ベル」には、ストップボタンの操作態様に応じてメダルを払い出し可能な「打順ベル」(特殊エリア)が複数種類含まれている。これら複数種類の打順ベルには、打順1および打順2の何れかで9枚役が入賞する打順ベル1(30番,31番)、打順3で9枚役が入賞する打順ベル2(32番,33番)、打順4で9枚役が入賞する打順ベル3(34番,35番)、打順5で9枚役が入賞する打順ベル4(36番,37番)、打順6で9枚役が入賞する打順ベル5(38番,39番)の5種類の当選エリアが含まれている。このため、打順演出の実行が制限される非ARTモードで「打順ベル」に当選した場合において、9枚役の入賞は、打順1および打順2(第1操作態様)、打順3(第2操作態様)、打順4(第3操作態様)、打順5(第4操作態様)、打順6(第5操作態様)の5択となり、その入賞確率は1/5となる。

以下に、打順ベルに当選した場合におけるリールの停止態様について図9〜29を用いて説明する。

本実施形態例では、先述のように、ART抽選の実行契機やARTモードへの移行契機の機能を有する「レアリプ」には、白BAR図柄が右下がりに直線状に揃うREP12や、白BAR図柄が横一直線状に揃うREP15等の再遊技役が対応付けられている。このため、一般的に、遊技者は、ART抽選の実行の有無等を判別するために、各図柄列5a〜7aのそれぞれに配置された特徴的で強い印象を与える「白BAR図柄」を表示窓4に表示させるように各ストップボタン10〜12を操作して遊技を進行させる。このため、図9〜29に示す具体例において、原則、左リール5の停止操作では、左図柄列5aの15番に配置された「白BAR図柄」が有効ラインLの位置にきたタイミング(以下、第1タイミングと言う。)で左ストップボタン10が操作され、中リール6の停止操作では、中図柄列6aの15番に配置された「白BAR図柄」が有効ラインLの位置にきたタイミング(以下、第2タイミングと言う。)で中ストップボタン11が操作され、右リール7の停止操作では、右図柄列7aの15番に配置された「白BAR図柄」が有効ラインLの位置にきたタイミング(以下、第3タイミングと言う。)で右ストップボタン12が操作されるものとする。

なお、図9〜29を説明するにあたり、説明の便宜上、通常状態における各リール5〜7の最大滑りコマ数である4コマの範囲のことを「引込範囲」と言うことにする。また、役に対応付けられた図柄組合せのうち、左図柄列5aに配置された図柄のことを「左図柄」、中図柄列6aに配置された図柄のことを「中図柄」、右図柄列7aに配置された図柄のことを「右図柄」と言うことにする。また、有効化されたストップボタンを操作することを「停止操作」と言うことにし、各リール5〜7が全て回転している状態で、最初の停止操作を「第1停止操作」、2番目の停止操作を「第2停止操作」、最後の停止操作を「第3停止操作」とそれぞれ言うことにする。

まず、通常状態で打順ベル1A(30番)に当選したとき、9枚役の入賞を許容する打順1でストップボタンが操作された場合について図9,10を用いて説明する。

打順ベル1Aの当選に基づいて、NML1,3,4,12の当選フラグが成立する。このため、打順ベル1Aの当選時に入賞可能な役の候補、すなわち、有効ラインLに表示可能な図柄組合せの候補は、図9に示すとおりとなる。

最初に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図10(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML1の左図柄(ベル図柄)、NML12の左図柄(ベル図柄×2)、NML3の左図柄(スイカ図柄)、NML4の左図柄(スイカ図柄)となる(図10(2))。

ここで、図柄組合せの個数は、スイカ図柄(2個)よりもベル図柄(3個)の方が多く、メダルの払い出し枚数は、スイカ図柄(1枚)よりもベル図柄(9枚)の方が多い。このため、個数優先制御および枚数優先制御の何れかの制御に基づいて、スイカ図柄よりもベル図柄を優先させて、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図10(3))。これにより、図示を省略するが、入賞可能な役の候補はNML1,12となる。

2番目に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図10(4))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML1の中図柄(スイカ図柄)、NML12の中図柄(ハート図柄)となる(図10(5))。ここで、メダルの払い出し枚数は、ハート図柄(1枚)よりもスイカ図柄(9枚)の方が多いため、枚数優先制御に基づいて、ハート図柄よりもスイカ図柄を優先させて、中リール6に対応する有効ラインLに「スイカ図柄」を表示させる(図10(6))。これにより、入賞可能な役の候補はNML1のみとなる。

最後に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図10(7))。ここで、NML1の右図柄(リプレイ図柄)は、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。よって、右ストップボタン12が第3タイミングで操作されたか否かに拘わらず、図10(8)に示すように、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる。これにより、NML1が入賞となり9枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル1A」に当選したとき、打順1でストップボタンが操作された場合には、NML1を必ず入賞させて9枚のメダルを払い出す。

次に、通常状態で打順ベル1Aに当選したとき、9枚役の入賞を許容する打順2でストップボタンが操作された場合について図11を用いて説明する。

最初に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図11(1))。そうすると、打順1と同様に、左リール5の上段位置に「ベル図柄」を表示させて(図11(2),(3))、入賞可能な役の候補がNML1,12となる(図示省略)。

2番目に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図11(4))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄組合せの候補は、NML1の右図柄(リプレイ図柄)、NML12の右図柄(ベル図柄×2)となる(図11(5))。ここで、メダル払出枚数は、ベル図柄(1枚)よりもリプレイ図柄(9枚)の方が多いため、枚数優先制御に基づいて、ベル図柄よりもリプレイ図柄を優先させて、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる(図11(6))。これにより、入賞可能な役の候補はNML1のみとなる(図示省略)。

最後に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図11(7))。ここで、NML1の中図柄(スイカ図柄)は、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。よって、中ストップボタン11が第2タイミングで操作されたか否かに拘わらず、中リール6に対応する有効ラインLに「スイカ図柄」を表示する(図11(8))。これにより、NML1が入賞となり9枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル1A」に当選したとき、打順2でストップボタンが操作された場合には、打順1の場合と同様に、NML1を必ず入賞させて9枚のメダルを払い出す。

続いて、通常状態で打順ベル1Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順3(中→左→右)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図12を用いて説明する。

最初に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図12(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML1の中図柄(スイカ図柄)、NML12の中図柄(ハート図柄,ベル図柄)、NML4の中図柄(ベル図柄)となる(図12(2))。ここで、図柄組合せの個数は、スイカ図柄(1個)およびハート図柄(1個)よりもベル図柄(2個)の方が多いため、枚数優先制御に基づいて、スイカ図柄およびハート図柄よりもベル図柄を優先させて、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図12(3))。このため、図12(4)に示すように、入賞可能な役の候補はNML3,4となる。

2番目に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図12(5))。ここで、NML3,4の左図柄(スイカ図柄)は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。よって、左ストップボタン10が第1タイミングで操作されたか否かに拘わらず、左リール5に対応する有効ラインLに「スイカ図柄」を表示させる(図12(6))。これにより、入賞可能な役の候補はNML3,4のままで維持される。

最後に、右ストップボタン12が操作された(図12(7))。図2に示すように、NML3の右図柄(黒BAR図柄)は、右図柄列7aの7番〜3番までの範囲内で右ストップボタン12が操作された場合に有効ラインLに表示される図柄であり、NML4の右図柄(赤7図柄)は、右図柄列7aの12番〜8番までの範囲内で右ストップボタン12が操作された場合に有効ラインLに表示される図柄である。このため、右図柄列7aの12番〜3番までの範囲(以下、範囲Aと言う。)に配置されている図柄が有効ラインLの位置にきたタイミング(以下、タイミングAと言う。)で右ストップボタン12が操作された場合には、図12(8)に示すように、右リール7に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「赤7図柄」を表示させて、NML3またはNML4が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、最後に、右図柄列7aにおける範囲A以外の範囲、すなわち、右図柄列7aの2番〜0番、19番〜13番までの範囲(以下、範囲Bと言う。)に配置されている図柄が有効ラインLの位置にきたタイミング(以下、タイミングBと言う。)で右ストップボタン12が操作されたとする。この場合には、図12(9)に示すように、右図柄列7aに配置されている図柄のうち4コマの範囲内に均等に配置されているリプレイ図柄を他の図柄よりも優先して、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる。これにより、RT1への移行機能を有するSPF1に対応するブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されて、遊技状態がRT1へ移行し、または、遊技状態がRT1で維持されることになる。

このように、通常状態で「打順ベル1A」に当選したとき打順3でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作の個数優先制御によりNML3,4(1枚役)の入賞の可能性を残し、第3停止操作である右ストップボタン12の操作タイミングに応じて、NML3およびNML4の何れか一方の1枚役を入賞可能とする。この1枚役は、右図柄列7aの範囲A内で右ストップボタン12が操作された場合に入賞し、右図柄列7aの範囲B内で右ストップボタン12が操作された場合に非入賞となるが、範囲A内に配置されている図柄の個数と範囲B内に配置されている図柄の個数とは同数の10個である。このため、通常状態における「打順ベル1A」の当選時に打順3でストップボタンが操作された場合には、右ストップボタン12の操作タイミング(タイミングA,B)に応じて、1枚役(NML3,NML4)を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF1に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

続いて、通常状態で打順ベル1Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順4(中→右→左)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図13を用いて説明する。

最初に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図13(1))。このとき、打順3と同様に、中リール6の下段位置に「ベル図柄」を表示させて(図13(2),(3))、入賞可能な役の候補がNML3,4となる(図13(4))。

2番目に、右ストップボタン12が操作された(図13(5))。このとき、右図柄列7aの範囲A内で右ストップボタン12が操作された場合には、図13(6)に示すように、右リール7に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「赤7図柄」を表示させる。最後に、左ストップボタン10が操作された(図13(7))。NML3,4の左図柄(スイカ図柄)は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄であるため、図13(8)に示すように、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、左リール5に対応する有効ラインLに「スイカ図柄」を表示させる。これにより、NML3またはNML4が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、2番目に、右ストップボタン12が右図柄列7aの範囲B内で操作されたとする(図13(9))。そうすると、右ストップボタン12の操作タイミングに拘わらず、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているリプレイ図柄を他の図柄よりも優先して、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる(図13(10))。そして、最後に左ストップボタン10が操作されると(図13(11))、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に配置されている「スイカ図柄」を有効ラインLに表示するように左リール5を停止させる(図13(12))。これにより、SPF1に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させて、遊技状態がRT1に移行、または、遊技状態がRT1で維持されることになる。

このように、通常状態で「打順ベル1A」に当選したとき打順4でストップボタンが操作された場合には、打順3の場合と同様に、第2停止操作である右ストップボタン12の操作タイミング(タイミングA,B)に応じて、1枚役(NML3,NML4)を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF1に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

なお、通常状態で打順ベル1A(30番)に当選したとき、打順4(中→右→左)でストップボタンが操作された場合において、図示は省略するが、右図柄列7aの範囲B内で2番目に右ストップボタン12が操作された場合に、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている「リプレイ図柄」および「ベル図柄」の何れか一方を他の図柄よりも優先して有効ラインLに表示し、最後に、左ストップボタン10が操作されると、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に配置されている「ベル図柄」を有効ラインLに表示するように左リール5を停止させることにより、SPF2に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させて、遊技状態をRT1に移行、または、遊技状態をRT1で維持するように構成されていても良い。

次に、通常状態で打順ベル1Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順5(右→左→中)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図14を用いて説明する。

最初に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図14(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML1の右図柄(リプレイ図柄)、NML12の右図柄(ベル図柄×2)となる(図14(2))。ここで、図柄組合せの個数は、リプレイ図柄(1個)よりもベル図柄(2個)の方が多いため、個数優先制御に基づいて、リプレイ図柄よりもベル図柄を優先させて、右リール7に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図14(3))。このため、図14(4)に示すように、入賞可能な役の候補はNML12のみとなる。

2番目に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図14(5))。ここで、NML12の左図柄(ベル図柄)は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。よって、左ストップボタン10が第1タイミングで操作されたか否かに拘わらず、図14(6)に示すように、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる。これにより、入賞可能な役の候補はNML12のままで維持される。

最後に、中ストップボタン11が操作された(図14(7))。図2に示すように、NML12の中図柄(黒BAR図柄)は、中図柄列6aの7番〜3番までの範囲内で中ストップボタン11が操作された場合に有効ラインLに表示される図柄であり、NML12の中図柄(ハート図柄)は、中図柄列6aの17番〜13番までの範囲内で中ストップボタン11が操作された場合に有効ラインLに表示される図柄である。このため、中図柄列6aの7番〜3番、17番〜13番までの範囲(以下、範囲Cと言う。)に配置されている図柄が有効ラインLの位置にきたタイミング(以下、タイミングCと言う。)で中ストップボタン11が操作された場合には、図14(8)に示すように、中リール6に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「ハート図柄」を表示させて、NML12が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、最後に、中ストップボタン11が中図柄列6aの範囲C以外の範囲、すなわち、中図柄列6aの2番〜0番、19番〜18番、12番〜8番(以下、範囲Dと言う。)に配置された図柄が有効ラインLの位置にきたタイミング(以下、タイミングDと言う。)で操作されたとする(図14(9))。そうすると、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているベル図柄を他の図柄よりも優先して、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図14(10))。これにより、RT1への移行機能を有するSPF2に対応するブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されて、遊技状態がRT1へ移行、または、遊技状態がRT1で維持されることになる。

このように、通常状態で「打順ベル1A」に当選したとき打順5でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作の個数優先制御によりNML12(1枚役)の入賞の可能性を残し、第3停止操作である中ストップボタン11の操作タイミングに応じて、NML12を入賞可能とする。このNML12は、中図柄列6aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合に入賞し、中図柄列6aの範囲D内で中ストップボタン11が操作された場合に非入賞となる。ここで、範囲C内に配置されている図柄の個数と範囲D内に配置されている図柄の個数とは同数の10個である。このため、通常状態における「打順ベル1A」の当選時に打順5でストップボタンが操作された場合には、中ストップボタン11の操作タイミング(タイミングC,D)に応じて、1枚役を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF2に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

続いて、通常状態で打順ベル1Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順6(右→中→左)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図15を用いて説明する。

最初に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図15(1))。このとき、打順5と同様に、右リール7の下段位置に「ベル図柄」を表示させて(図15(2),(3))、入賞可能な役の候補がNML12のみとなる(図15(4))。

2番目に、中ストップボタン11が操作された(図15(5))。このとき、中図柄列7aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合には、図15(6)に示すように、中リール6に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「ハート図柄」を表示させる。最後に、左ストップボタン10が操作された(図15(7))。NML12の左図柄(ベル図柄)は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているため、図15(8)に示すように、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示する。これにより、NML12が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、2番目に、中ストップボタン11が中図柄列6aの範囲D内で操作されたとする(図15(9))。そうすると、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているベル図柄を他の図柄よりも優先して、図15(10)に示すように、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる。そして、最後に左ストップボタン10が操作されると(図15(11))、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に配置されている「ベル図柄」を有効ラインLに表示するように左リール5を停止させる(図15(12))。これにより、SPF2に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させて、遊技状態がRT1に移行、または、遊技状態がRT1で維持されることになる。

このように、通常状態で「打順ベル1A」に当選したとき打順6でストップボタンが操作された場合には、打順5と同様に、第2停止操作である中ストップボタン11の操作タイミングに応じて、1枚役を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF2に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

なお、通常状態で「打順ベル1B」(31番)に当選した場合におけるリールの停止態様については図示および詳細な説明を省略するが、打順ベル1Aに当選した場合と同様に、打順1および打順2の何れかの打順で9枚役を入賞させ、打順3〜4の何れかで1枚役の入賞を1/2の確率で可能とし、残り1/2の確率でブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

次に、通常状態で打順ベル2A(32番)に当選したとき、9枚役の入賞を許容する打順3(中→左→右)でストップボタンが操作された場合について図16,17を用いて説明する。

打順ベル2Aの当選に基づいて、NML2,6,7,8の当選フラグが成立する。このため、入賞可能な役の候補、すなわち、有効ラインLに表示可能な図柄組合せの候補は、図16に示すとおりとなる。

最初に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図17(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の中図柄(ベル図柄)、NML6の中図柄(ベル図柄)、NML7の中図柄(ベル図柄)、NML8の中図柄(ハート図柄)となる(図17(2))。ここで、図柄組合せの個数は、ハート図柄(1個)よりもベル図柄(3個)の方が多く、また、メダルの払い出し枚数は、ハート図柄(1枚)よりもベル図柄(9枚)の方が多い。このため、図17(3)に示すように、個数優先制御および枚数優先制御の何れかの制御に基づいて、ハート図柄よりもベル図柄を優先させて、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる。このため、図17(4)に示すように、入賞可能な役の候補は、NML2,6,7となる。

2番目に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図17(5))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の左図柄(リプレイ図柄)、NML6の左図柄(スイカ図柄)、NML7の左図柄(盾図柄)となる(図17(6))。ここで、メダルの払い出し枚数は、スイカ図柄(1枚)および盾図柄(1枚)よりもリプレイ図柄(9枚)の方が多いため、図17(7)に示すように、枚数優先制御に基づいて、スイカ図柄および盾図柄よりもリプレイ図柄を優先して、左リール5に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる。これにより、図示を省略するが、入賞可能な役の候補はNML2のみとなる。

最後に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図17(8))。NML2の右図柄(ベル図柄)は、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている。このため、図17(9)に示すように、右ストップボタン12が第3タイミングで操作されたか否かに拘わらず、右リール7に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示する。これにより、NML2が入賞となり、9枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル2A」に当選したとき、打順3でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作の個数優先制御および枚数優先制御の何れかによりNML2(9枚役)およびNML6,7(1枚役)の入賞の可能性を残し、第2停止操作でNML6,7の入賞を個数優先制御により確定し、第3停止操作でNML2を必ず入賞させて9枚のメダルを払い出す。

続いて、通常状態で打順ベル2Aに当選したとき、1枚役の入賞を許容する打順4でストップボタンが操作された場合について図18を用いて説明する。

最初に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図18(1))。このとき、打順3と同様に、中リール6の下段位置に「ベル図柄」を表示させて(図18(2),(3))、入賞可能な役の候補がNML2,6,7,8となる(図18(4))。

2番目に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図18(5))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の右図柄(ベル図柄)と、NML6の右図柄(スイカ図柄)と、NML7の右図柄(スイカ図柄)となるが(図18(6))、個数優先制御に基づいて、ベル図柄(1個)よりもスイカ図柄(2個)を優先させて、右リール7に対応する有効ラインLに「スイカ図柄」を表示させる(図18(7))。これにより、図18(8)に示すように、入賞可能な役の候補はNML6,7となる。

最後に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作されると(図18(9))、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に配置されている「スイカ図柄」および「盾図柄」の何れかを有効ラインLに表示するように左リール5を停止させる。これにより、NML6またはNML7が必ず入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル2A」に当選したとき、打順4でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作の個数優先制御によりNML2(9枚役)およびNML6,7(1枚役)の入賞の可能性を残し、第2停止操作でNML6,7の入賞を個数優先制御により確定し、第3停止操作でNML6またはNML7を必ず入賞させて1枚のメダルを払い出す。

続いて、通常状態で打順ベル2Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順1(左→中→右)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図19を用いて説明する。

最初に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図19(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の左図柄(リプレイ図柄)、NML6の左図柄(スイカ図柄)、NML7の左図柄(盾図柄)、NML8の左図柄(ベル図柄×2)となるが(図19(2))、個数優先制御に基づいて、ベル図柄を他の図柄よりも優先させて、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図19(3))。これにより、図19(4)に示すように、入賞可能な役の候補はNML8のみとなる。

次に、中ストップボタン11が操作された(図19(5))。このとき、中図柄列6aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合には、図19(6)に示すように、中リール6に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「ハート図柄」を表示させる。そして、最後に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図19(7))。NML8の右図柄(リプレイ図柄)は、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄であるため、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示する(図19(8))。これにより、NML8が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、2番目に、中ストップボタン11が中図柄列6aの範囲D内で操作された(図19(9))。そうすると、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているベル図柄を他の図柄よりも優先して、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図19(10))。そして、最後に、右ストップボタン12が操作されると(図19(11))、この操作タイミングに拘わらず、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に配置されている「ベル図柄」または「リプレイ図柄」を有効ラインLに表示するように右リール7を停止させる(図19(12))。これにより、SPF2に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させて、遊技状態がRT1に移行、または、遊技状態がRT1で維持されることになる。

このように、通常状態で「打順ベル2A」に当選したとき打順1でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作の個数優先制御によりNML8(1枚役)の入賞の可能性を残し、第2停止操作である中ストップボタン11の操作タイミングに応じて、NML8を入賞の可能性を残し、第2停止操作でNML8の入賞の可能性が残った場合には、第3停止操作でNML8を必ず入賞させる。このNML8は、中図柄列6aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合に入賞し、中図柄列6aの範囲D内で中ストップボタン11が操作された場合に非入賞となる。このため、通常状態における「打順ベル2A」の当選時に打順1でストップボタンが操作された場合には、中ストップボタン11の操作タイミング(タイミングC,D)に応じて、1枚役を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF2に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

続いて、通常状態で打順ベル2Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順2(左→右→中)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図20を用いて説明する。

最初に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図20(1))。そうすると、打順1と同様に、左リール5の上段位置に「ベル図柄」を表示させて(図20(2),(3))、入賞可能な役の候補がNML8のみとなる(図20(4))。

2番目に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図20(5))。NML8の右図柄(リプレイ図柄)は、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内で均等に配置されている図柄であるため、右ストップボタン12の操作タイミングに拘わらず、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる(図20(6))。

最後に、中ストップボタン11が操作された(図20(7))。このとき、中図柄列7aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合には、図20(8)に示すように、中リール6に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「ハート図柄」を表示させる。これにより、NML8が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、最後に、中図柄列6aの範囲D内で中ストップボタン11が操作された場合には、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているベル図柄を他の図柄よりも優先して、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図20(9))。これにより、SPF2に対応するブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されて、遊技状態がRT1に移行、または、遊技状態がRT1で維持されることになる。

このように、通常状態で「打順ベル2A」に当選したとき打順2でストップボタンが操作された場合には、打順1と同様に、第3停止操作である中ストップボタン11の操作タイミング(タイミングC,D)に応じて、NML8(1枚役)が1/2の確率で入賞し、残り1/2の確率でSPF2に対応するブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されてRT1への移行契機となる。

続いて、通常状態で打順ベル2Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順5(右→左→中)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図21を用いて説明する。

最初に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図21(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の右図柄(ベル図柄)、NML6の右図柄(スイカ図柄)、NML7の右図柄(スイカ図柄)、NML8の右図柄(リプレイ図柄×2)となる(図21(2))。

ここで、図柄組合せの個数は、ベル図柄(1個)よりもスイカ図柄(2個)およびリプレイ図柄(2個)の方が多い。このように、スイカ図柄とリプレイ図柄は図柄組合せの個数が2個で同数であるが、本実施形態例では、リプレイ図柄をスイカ図柄よりも優先させて、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる(図21(3))。このため、図21(4)に示すように、入賞可能な役の候補はNML8のみとなる。

2番目に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図21(5))。このとき、NML8の左図柄(ベル図柄)は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内で均等に配置されている図柄である。このため、左ストップボタン10が第1タイミングで操作されたか否かに拘わらず、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図21(6))。

最後に、中ストップボタン11が操作された(図21(7))。このとき、中図柄列6aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合には、中リール6に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「ハート図柄」を表示させる(図17(8))。これにより、NML8が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、最後に、中図柄列6aの範囲D内で中ストップボタン11が操作された場合には(図21(9))、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているベル図柄を他の図柄よりも優先して、図21(10)に示すように、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる。これにより、SPF2に対応するブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されて、遊技状態がRT1に移行、または、遊技状態がRT1で維持されることになる。

このように、通常状態で「打順ベル2A」に当選したとき打順5でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作でNML8(1枚役)の入賞の可能性を個数優先制御により残し、第3停止操作のタイミングに応じて、NML8を入賞可能とする。このNML8は、中図柄列6aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合に入賞し、中図柄列6aの範囲D内で中ストップボタン11が操作された場合に非入賞となる。このため、通常状態における「打順ベル2A」の当選時に打順1でストップボタンが操作された場合には、中ストップボタン11の操作タイミング(タイミングC,D)に応じて、1枚役を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF2に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

続いて、通常状態で打順ベル2Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順6(右→中→左)でストップボタンが操作された場合におけるリールの停止態様について図22を用いて説明する。

最初に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図22(1))。そうすると、打順5と同様に、右リール7の下段位置に「リプレイ図柄」を表示させて(図22(2),(3))、入賞可能な役の候補がNML8のみとなる(図22(4))。

2番目に、中ストップボタン11が操作された(図22(5))。このとき、中図柄列6aの範囲C内で中ストップボタン11が操作された場合には、図22(6)に示すように、中リール6に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「ハート図柄」を表示させる。そして、最後に、左ストップボタン10が操作された(図22(7))。NML8の左図柄(ベル図柄)は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内で均等に配置されている図柄であるため、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図22(8))。これにより、NML8が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、2番目に、中図柄列6aの範囲D内で中ストップボタン11が操作された場合(図22(9))には、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているベル図柄を他の図柄よりも優先して、中リール6に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図22(10))。最後に、左ストップボタン10が操作された場合(図22(11))、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている「ベル図柄」および「スイカ図柄」の何れか一方を左リール5に対応する有効ラインLに表示させる。これにより、SPF1やSPF2のブランク図柄組合せが有効ラインLに表示される(図22(12))。

このように、通常状態で「打順ベル2A」に当選したとき打順6でストップボタンが操作された場合には、打順5と同様に、第2停止操作である中ストップボタン11の操作タイミングに応じて、NML8を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF2等のブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

なお、通常状態で打順ベル2Aに当選したとき、打順6でストップボタンが操作された場合において、図示は省略するが、中ストップボタン11が操作された場合に、中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているリプレイ図柄を他の図柄よりも優先して、中リール6に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示し、最後に左ストップボタン10が操作されると、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に配置されている「スイカ図柄」および「ベル図柄」の何れか一方を有効ラインLに表示するように左リール5を停止させて、SPF3に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させて、遊技状態をRT1に移行、または、遊技状態をRT1で維持するように構成されていても良い。

また、通常状態で「打順ベル2B」(33番)に当選した場合のリールの停止態様について図示および詳細な説明を省略するが、「打順ベル2B」に当選した場合には、「打順ベル2A」に当選した場合と同様に、打順3で9枚役を入賞させ、打順4で1枚役を入賞させ、他の打順で1枚役の入賞を1/2の確率で可能とし、残り1/2の確率でブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

また、通常状態で「打順ベル3」(34番,35番)、「打順ベル4」(36番,37番)に当選した場合のリールの停止態様について図示および詳細な説明を省略するが、「打順ベル3」に当選した場合には、打順4で9枚役を入賞させ、打順3で1枚役を入賞させ、他の打順で1枚役の入賞を1/2の確率で可能とし、残り1/2の確率でブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。同様に、「打順ベル4」に当選した場合には、打順5で9枚役を入賞させ、打順6で1枚役を入賞させ、他の打順で1枚役の入賞を1/2の確率で可能とし、残り1/2の確率でブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

次に、通常状態で打順ベル5A(38番)に当選したとき、9枚役の入賞を許容する打順6でストップボタンが操作された場合について図23,24を用いて説明する。

打順ベル5Aの当選に基づいて、NML2,8〜11,14,16の当選フラグが成立する。このため、有効ラインLに表示可能な図柄組合せの候補は、図23に示すとおりとなる。

最初に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図24(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の右図柄(ベル図柄)、NML16の右図柄(ベル図柄×6)、NML8の右図柄(リプレイ図柄×2)、NML9の右図柄(リプレイ図柄×2)、NML10の右図柄(スペード図柄×2)、NML11の右図柄(スペード図柄×2)となる(図24(2))。ここで、図柄組合せの個数は、リプレイ図柄(4個)およびスペード図柄(4個)よりもベル図柄(7個)の方が多く、また、メダルの払い出し枚数は、リプレイ図柄(1枚)およびスペード図柄(1枚)よりもベル図柄(9枚)の方が多い。このため、図24(3)に示すように、個数優先制御および枚数優先制御の何れかの制御に基づいて、リプレイ図柄およびスペード図柄よりベル図柄を優先させて、右リール7に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる。これにより、図示を省略するが、入賞可能な役の候補はNML2,16となる。

次に、中ストップボタン11が操作された(図24(4))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の中図柄(ベル図柄)、NML16の中図柄(白BAR図柄)となる(図24(5))。ここで、メダルの払い出し枚数は、白BAR図柄(1枚)よりもベル図柄(9枚)の方が多いため、枚数優先制御に基づいて、白BAR図柄よりもベル図柄を優先させて、有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図24(6))。これにより、図示を省略するが、入賞可能な役の候補はNML2のみとなる。

最後に、左ストップボタン10が操作された(図24(7))。NML2の左図柄(リプレイ図柄)は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。このため、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、左リール5に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる(図24(8))。これにより、NML2が入賞となり9枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル5A」に当選したとき、打順6でストップボタンが操作された場合には、NML2を必ず入賞させて9枚のメダルを払い出す。

続いて、通常状態で打順ベル5Aに当選したとき、1枚役の入賞を許容する打順5でストップボタンが操作された場合について図25を用いて説明する。

最初に、第3タイミングで右ストップボタン12が操作された(図25(1))。そうすると、打順6と同様に、右リール7の下段位置に「ベル図柄」を表示する(図25(2),(3))。これにより、図示を省略するが、入賞可能な役の候補はNML2,16となる。

2番目に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図25(4))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の左図柄(リプレイ図柄)、NML16の左図柄(スイカ図柄、盾図柄)となる(図25(5))。ここで、図柄組合せの個数は、リプレイ図柄(1個)よりもスイカ図柄(3個)および盾図柄(3個)の方が多い。このため、図25(6)に示すように、個数優先制御に基づいて、リプレイ図柄よりもスイカ図柄および盾図柄を優先させて、左リール5に対応する有効ラインLに「スイカ図柄」および「盾図柄」の何れか一方を表示させる。これにより、図示を省略するが、入賞可能な役の候補はNML16のみとなる。

最後に、中ストップボタン11が操作された(図25(7))。NML16の中図柄は、赤7図柄、白BAR図柄および盾図柄であるが、これら3種類の図柄は中図柄列6aにおいて4コマの範囲内に配置されている図柄である。このため、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、中リール6に対応する有効ラインLに「赤7図柄」、「白BAR図柄」および「盾図柄」の何れかを表示する。これにより、NML16が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル5A」に当選したとき、打順5でストップボタンが操作された場合には、NML16を必ず入賞させて1枚のメダルを払い出す。

続いて、通常状態で打順ベル5Aに当選したとき、1枚役の入賞を許容する打順1でストップボタンが操作された場合について図26を用いて説明する。

最初に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図26(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の左図柄(リプレイ図柄)、NML8の左図柄(ベル図柄×2)、NML9の左図柄(ベル図柄×2)、NML10の左図柄(ベル図柄×4)、NML11の左図柄(ベル図柄×4)、NML14の左図柄(スイカ図柄×2)、NML16の左図柄(スイカ図柄×3)、NML14の左図柄(リプレイ図柄×2)、NML16の左図柄(盾図柄×3)となる(図26(2))。ここで、図柄組合せの個数は、ベル図柄(12個)が最も多いため、個数優先制御に基づいて、ベル図柄を他の図柄より優先させて、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図26(3))。これにより、入賞可能な役の候補はNML8〜11となる(図26(4))。

2番目に、中ストップボタン11が操作された(図26(5))。ここで、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML8〜11の中図柄である黒BAR図柄、ハート図柄、スペード図柄、ダイヤ図柄であるが、これら4種類の図柄は、図2に示すように、中図柄列6aにおいて互いに4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。このため、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、NML8〜11の中図柄である黒BAR図柄、ハート図柄、スペード図柄、ダイヤ図柄のうち何れか一の図柄を中リール6に対応する有効ラインLに表示させる。なお、図26(6)に示す例は、中ストップボタン11が第2タイミングで操作された場合の例であり、この場合、NML8,10の中図柄である「ハート図柄」を中リール6に対応する有効ラインLに表示させる。これにより、図26(7)に示すように、入賞可能な役の候補はNML8,10となる。

最後に、第1タイミングで右ストップボタン12が操作された(図26(8))。NML8の右図柄(リプレイ図柄)は、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている図柄であり、NML10の右図柄(ハート図柄,スペード図柄)は、引込範囲内に含まれている図柄である。このため、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」、「ハート図柄」および「スペード図柄」の何れかを表示する(図26(9),(10))。これにより、NML8またはNML10が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル5A」に当選したとき、打順1でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作で1枚役の入賞を個数優先制御により確定させると共に、第2,第3停止操作の操作タイミングに拘わらず、NML8およびNML10の何れか一方を必ず入賞させて、1枚のメダルを払い出す。

続いて、通常状態で打順ベル5Aに当選したとき、1枚役の入賞を許容する打順2でストップボタンが操作された場合について図27を用いて説明する。

最初に、第1タイミングで左ストップボタン10が操作された(図27(1))。そうすると、打順1と同様に、個数優先制御に基づいて、ベル図柄を他の図柄より優先させて、左リール5に対応する有効ラインLに「ベル図柄」を表示させる(図27(2),(3))。これにより、入賞可能な役の候補はNML8〜11となる(図27(4))。

2番目に、右ストップボタン12が操作された(図27(5))。ここで、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML8〜11の右図柄であるリプレイ図柄、ハート図柄、スペード図柄であるが、これら3種類の図柄は、図2に示すように、右図柄列7aにおいて互いに4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。このため、右ストップボタン12の操作タイミングに拘わらず、NML8〜11の右図柄であるリプレイ図柄、ハート図柄、スペード図柄のうち何れか一の図柄を右リール7に対応する有効ラインLに表示させる。なお、図27(6)に示す例は、NML8,9の右図柄である「リプレイ図柄」を右リール7に対応する有効ラインLに表示させた例であり、図27(10)に示す例は、NML10,11の右図柄である「ハート図柄」および「スペード図柄」の何れかを右リール7に対応する有効ラインLに表示させた例である。

図27(6)に示す例において、最後に、中ストップボタン11が操作された(図27(7))。そうすると、入賞の可能性があるNML8,9の中図柄は、黒BAR図柄、ハート図柄、スペード図柄、ダイヤ図柄であり、これら4種類の図柄は、先述のように、中図柄列6aにおいて互いに4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。このため、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、中リール6に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」、「ハート図柄」、「スペード図柄」および「ダイヤ図柄」の何れかを表示する(図27(8))。これにより、NML8またはNML9が入賞となり1枚のメダルが払い出される。

図27(10)に示す例において、最後に、中ストップボタン11が操作された(図27(11))。そうすると、入賞の可能性があるNML10,11の中図柄は、黒BAR図柄、ハート図柄、スペード図柄、ダイヤ図柄であり、これら4種類の図柄は、先述のように、中図柄列6aにおいて互いに4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。このため、中ストップボタン11の操作タイミングに拘わらず、中リール6に対応する有効ラインLに黒BAR図柄、ハート図柄、スペード図柄およびダイヤ図柄の何れかを表示する(図27(12))。これにより、NML8またはNML9が入賞となり1枚のメダルが払い出される。

このように、通常状態で「打順ベル5A」に当選したとき、打順2でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作で1枚役の入賞を個数優先制御により確定させると共に、第2,第3停止操作の操作タイミングに拘わらず、NML8およびNML9の何れか一方を必ず入賞させて、1枚のメダルを払い出す。

続いて、通常状態で打順ベル5Aに当選したとき、9枚役の入賞を否定する打順3でストップボタンが操作された場合について図28を用いて説明する。

最初に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図28(1))。このとき、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML2の中図柄(ベル図柄)、NML8の中図柄(ハート図柄)、NML10の中図柄(ハート図柄×2)、NML14の中図柄(リプレイ図柄×4)、NML16の中図柄(白BAR図柄×2)となる(図28(2))。ここで、図柄組合せの個数は、リプレイ図柄(4個)が最も多いため、図28(3)に示すように、個数優先制御に基づいて、リプレイ図柄を他の図柄より優先させて、中リール6に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる。これにより、図28(4)に示すように、入賞可能な役の候補はNML14のみとなる。

2番目に、左ストップボタン10が操作された(図28(5))。ここで、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML14の左図柄(スイカ図柄、リプレイ図柄)であるが、これら2種類の図柄は、図2に示すように、左図柄列5aにおいて互いに4コマの範囲内に均等に配置されている図柄である。このため、左ストップボタン10が何れのタイミングで操作されたとしても、NML14の左図柄である「スイカ図柄」および「リプレイ図柄」のうち何れか一方を左リール5に対応する有効ラインLに表示させる(図28(6))。

最後に、右ストップボタン12が操作された(図28(7))。ここで、有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML14の右図柄(黒BAR図柄、赤7図柄)であるが、これら2種類の図柄は、右図柄列7aの範囲A内で右ストップボタン12が操作された場合に有効ラインLに表示可能な図柄である。このため、右ストップボタン12が範囲A内の図柄が有効ラインLに表示されるタイミングAで操作された場合に、図28(8)に示すように、右リール7に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「赤7図柄」を表示させる。これにより、NML14が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、最後に、右ストップボタン12が範囲B内の図柄が有効ラインLに表示されるタイミングBで操作された場合には(図28(9))、右ストップボタン12の操作タイミングに拘わらず、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている「リプレイ図柄」を他の図柄よりも優先して右リール7に対応する有効ラインLに表示させる(図28(10))。これにより、RT1への移行契機となるSPF3に対応するブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されて、遊技状態がRT1へ移行、または、遊技状態がRT1で維持される。

このように、通常状態で「打順ベル5A」に当選したとき打順3でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作の個数優先制御により1枚役の入賞の可能性を残し、第3停止操作である右ストップボタン12の操作タイミングに応じて、NML14を入賞可能とする。このNML14は、右図柄列7aの範囲A内で右ストップボタン12が操作された場合に入賞し、右図柄列7aの範囲B内で右ストップボタン12が操作された場合に非入賞となる。このため、右ストップボタン12の操作タイミングに応じて、NML14を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF3に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

続いて、通常状態で打順ベル5Aに当選したとき、1枚役の入賞を可能とする打順4でストップボタンが操作された場合について図29を用いて説明する。

最初に、第2タイミングで中ストップボタン11が操作された(図29(1))。このとき、打順3と同様に、個数優先制御に基づいて、リプレイ図柄を他の図柄より優先させて、中リール6に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる(図29(2),(3))。これにより、入賞可能な役の候補はNML14のみとなる(図29(4))。

2番目に、右ストップボタン12が操作された(図29(5))。このとき、右図柄列7aの範囲A内にある図柄が有効ラインLに表示されるタイミングAで右ストップボタン12が操作された場合に、右リール7に対応する有効ラインLに「黒BAR図柄」または「赤7図柄」を表示させる(図29(6))。そして、最後に、左ストップボタン10が操作された場合には(図29(7))、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている「スイカ図柄」および「リプレイ図柄」の何れかを左リール5に対応する有効ラインLに表示させる。これにより、NML14が入賞となり、1枚のメダルが払い出される。

一方、2番目に、右図柄列7aの範囲B内にある図柄が有効ラインLに表示されるタイミングBで右ストップボタン12が操作された場合には(図29(9))、右ストップボタン12の操作タイミングに拘わらず、右図柄列7aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されているリプレイ図柄を他の図柄よりも優先して、右リール7に対応する有効ラインLに「リプレイ図柄」を表示させる(図29(10))。そして、最後に、左ストップボタン10が操作された場合には(図29(11))、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に均等に配置されている「スイカ図柄」および「リプレイ図柄」の何れかを左リール5に対応する有効ラインLに表示させる。これにより、SPF3に対応するブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されて、遊技状態がRT1へ移行、または、遊技状態がRT1で維持される。

このように、通常状態で「打順ベル5A」に当選したとき打順4でストップボタンが操作された場合には、第1停止操作の個数優先制御により1枚役の入賞の可能性を残し、第2停止操作である右ストップボタン12の操作タイミングに応じて、NML14の入賞の可能性を残し、第2停止操作でNML14の入賞の可能性が残った場合には第3停止操作でNML14を必ず入賞させる。このNML14は、右図柄列7aの範囲A内で右ストップボタン12が操作された場合に入賞し、右図柄列7aの範囲B内で右ストップボタン12が操作された場合に非入賞となる。このため、第2停止操作である右ストップボタン12の操作タイミングに応じて、NML14(1枚役)を1/2の確率で入賞させ、残り1/2の確率でSPF3に対応するブランク図柄組合せを有効ラインLに表示させる。

以上のように、本実施形態例のスロットマシンSによると、図30に示すように、複数種類の打順ベルには、第1停止操作で9枚役の入賞の可否が確定する打順ベル1(打順ベル1A,1B)と、第2停止操作で9枚役の入賞を確定させる打順ベル2〜5(打順ベル3,4については図示を省略)とが含まれている。打順ベル2〜5では、第1停止操作で9枚役および1枚役の入賞の可能性を残し、第2停止操作で9枚役の入賞を確定させるための複雑な役の構成(図柄組合せ)を構築する必要があり、また、このような図柄組合せを小役に対応付けて、当該小役の入賞・非入賞をストップボタンの操作態様に応じて切り替えるような複雑なリール制御を行う必要があるが、打順ベル1では、第1停止操作で9枚役の入賞の可否が確定するため、打順ベル2〜5のような複雑な図柄組合せを構築する必要が無く、また、複雑なリール制御を行う必要も無い。よって、複数種類の打順ベルに第1停止操作で9枚役の入賞の可否が確定する打順ベル1を含めることになり、図柄組み合わせに対する開発者の労力を軽減することができると共に、リール制御を簡素化して主制御処理部100に対する負荷を軽減することができる。

本実施形態例では、図31(1)に示すように、9枚役の入賞確率は、打順ベル1(打順ベル1A,B)当選時の打順1,2(第1操作態様)で1/1(同図に示す「1」)となり、打順ベル2(打順ベル2A,B)当選時の打順3(第2操作態様)で1/1となり、打順ベル3(打順ベル3A,B)当選時の打順4(第3操作態様)で1/1となり、打順ベル4(打順ベル4A,B)当選時の打順5(第4操作態様)で1/1となり、打順ベル5(打順ベル5A,B)当選時の打順6(第5操作態様)で1/1となる。このように、本実施形態例では、打順ベルに当選したとき、何れの打順でストップボタンが操作された場合であっても、9枚役(第2役)の入賞確率を同一にすることができる。

また、図31(2)に示すように、1枚役の入賞確率は、打順ベル1当選時の打順3〜6のそれぞれで1/2(同図に示す「0.5」)となり、打順ベル2当選時の打順4で1/1(0.5)、打順1,2,5,6で1/2(0.5)となり、打順ベル3当選時の打順3で1/1、打順1,2,5,6で1/2(0.5)となり、打順ベル4当選時の打順6で1/1、打順1〜4で1/2(0.5)となり、打順ベル5当選時の打順1,2,5で1/1、打順3,4で1/2(0.5)となる。このように、本実施形態例では、打順ベルに当選したとき、何れの打順でストップスイッチが操作された場合であっても、1枚役(第1役)の入賞確率を同一にすることができる。

さらに、図31(3)に示すように、SPF1〜3に対応付けられたブランク図柄組合せの表示確率は、打順ベル1当選時の打順3〜6のそれぞれで1/2(同図に示す「0.5」)となり、打順ベル2および打順ベル3の何れかの当選時の打順1,2,5,6で1/2(0.5)となり、打順ベル4当選時の打順1〜4で1/2(0.5)となり、打順ベル5当選時の打順3,4で1/2(0.5)となる。このように、本実施形態例では、打順ベルに当選したとき、何れの打順でストップスイッチが操作された場合であっても、ブランク図柄組合せの表示確率を同一にすることができる。

このように、本実施形態例では、打順ベルの当選時に何れの順序でストップボタンが操作された場合であっても、9枚役の入賞確率、1枚役の入賞確率、ブランク図柄組合せの表示確率、すなわち、9枚のメダルを払い出す確率、1枚のメダルを払い出す確率、RT1への移行確率の全てを同一にすることができる。

本実施形態例では、内部抽選で打順ベル(打順ベル1〜5)に当選した場合において、打順1,2でストップボタンが操作されると、打順ベル1の当選で9枚役が入賞し、打順ベル2〜4の何れかの当選で1枚役の入賞の可能性があり、打順ベル5の当選で1枚役が入賞する。つまり、打順ベルの当選時に打順1,2でストップボタンが操作されたことにより、1/5の確率で9枚役が入賞し、1/5の確率で1枚役が入賞し、残り3/5の確率で1枚役が入賞する可能性があることになる。同様に、打順ベルの当選時に、打順3〜打順6の何れかの打順でストップボタンが操作された場合であっても、打順1,2と同様に、1/5の確率で9枚役が入賞し、1/5の確率で1枚役が入賞し、残り3/5の確率で1枚役の入賞する可能性があることになる。このように、本実施形態例では、9枚役の入賞を5択とし、1枚役の非入賞でブランク図柄組合せを表示することにより、非ARTモードにおけるメダルの獲得期待度と遊技状態のRT1への移行確率とを規定している。

仮に、図32(1)に示すように、打順ベル5の打順1,2を1枚役の入賞確率を1/2、ブランク図柄組合せの表示確率を1/2にしたとする。そうすると、図32(2)に示すように、打順1,2でストップボタンが操作された場合における1枚役の入賞確率が低下し、この低下に伴ってブランク図柄組合せの表示確率が上昇してしまう。これにより、打順1,2に係る1枚役の入賞確率と他の打順に係る1枚役の入賞確率とが異なる確率となり、第1停止操作を左ストップボタン10とするよりも、第1停止操作を中ストップボタン11や右ストップボタン12とする方が遊技を有利に進めることが可能となり、遊技の攻略に繋がり妥当ではない。本実施形態例に係るスロットマシンSでは、打順ベル当選時における9枚役の入賞確率、1枚役の入賞確率、ブランク図柄組合せの表示確率の全てが同一となるように、打順ベル1〜5のそれぞれに、9枚役の入賞する打順と、1枚役の入賞する打順と、1枚役の入賞可能な打順とを対応付けて、遊技の攻略を未然に防止している。

また、本実施形態例では、複数種類の打順ベルに、第1停止操作で9枚役の入賞の可否が確定しない打順ベル2〜5に、第1停止操作で9枚役の入賞の可否が確定する打順ベル1を加えることによって、9枚役の入賞を5択とする(以下、5択制御と言う。)と共に、小役の構成およびリール制御の簡素化を実現しているが、更に、小役の構成およびリール制御を簡素化することを目的として、9枚役の入賞を3択とする方法も考えられる。具体的には、打順ベル1に係る打順1,2で9枚役の入賞を確定させ、打順ベル2に係る打順3,4で9枚役の入賞を確定させ、打順ベル3に係る打順4,5で9枚役の入賞を確定させるように、打順ベルの全てを第1停止操作で9枚役の入賞の可否を確定させるもののみとする。しかし、このように9枚役の入賞を3択にすると、9枚役の入賞を5択とした場合よりも、9枚役の入賞確率が高くなってしまい、メダル投入枚数に対するメダル払い出し枚数の出玉率が上昇する。その結果、射幸心をそそるおそれのある不適合な遊技機を提供してしまうという別の課題が生じてしまう。本実施形態例では、5種類の打順ベル1〜5のうち打順ベル1のみを第1停止操作で9枚役の入賞の可否を確定させ、他の打順ベル2〜5を第2停止操作以降の停止操作で9枚役の入賞を確定させる5択制御を採用することにより、開発者の労力を軽減させると共に、出玉率の上昇を抑えることができる遊技機を提供することができる。

なお、本実施形態例では、第1停止操作で9枚役の入賞の可否が確定する打順ベルの種別を打順ベル1としているが、この構成に限られず、打順ベル2や打順ベル3等、打順ベル1以外の打順ベルを第1停止操作で9枚役の入賞の可否が確定するものとしても良い。

また、本実施形態例では、打順ベル1の打順1,2を9枚役の入賞確率が1/1、打順3〜6を1枚役の入賞する確率が1/2としているが、この構成に限られず、打順ベルの当選時に何れの順序でストップボタンが操作された場合であっても、9枚役の入賞確率、1枚役の入賞確率、ブランク図柄組合せの表示確率の全てを同一にすることを前提に、例えば、打順ベル1の打順3,4を9枚役の入賞確率が1/1、その他の打順を1枚役の入賞する確率が1/2とする構成であっても良い。

また、本実施形態例では、打順ベルの当選時に1枚役が非入賞となる態様でストップボタンが操作された場合には、メダルの払い出し枚数が0枚となるのみならず、ブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されて遊技状態がRT1に移行、または、遊技状態がRT1で維持されるように構成されている。このため、遊技状態の移行パターンを豊富なものにすることができる。

なお、本実施形態例において、打順ベルの当選時に1枚役が非入賞となる態様でストップボタンが操作された場合には、メダルの払い出し枚数が0枚となるのみで、ブランク図柄組合せが有効ラインLに表示されない構成であっても良い。

本実施形態例では、上述のように、打順ベル2に係る打順4は、最初に、中ストップボタン11を操作することにより、9枚役および1枚役の何れかの入賞を可能とし、2番目に、右ストップボタン12を操作することにより9枚役の入賞を否定して1枚役の入賞を確定させ、最後に、左ストップボタン10を操作することにより1枚役を必ず入賞させるストップボタンの操作態様である。また、詳細な説明は省略するが、打順ベル4に係る打順6は、最初に、右ストップボタン12を操作することにより、9枚役および1枚役の何れかの入賞を可能とし、2番目に、中ストップボタン11を操作することにより9枚役の入賞を否定して1枚役の入賞を確定させ、最後に、左ストップボタン10を操作することにより1枚役を必ず入賞させるストップボタンの操作態様である。このように、本実施形態例では、最初に、中ストップボタン11および右ストップボタン12の何れか一方を操作することにより、9枚役および1枚役の何れかの入賞を可能とし、2番目に、他方を操作することにより9枚役および1枚役の何れか一方の入賞を確定させ、最後に、左ストップボタン10を操作することにより9枚役および1枚役の何れか一方を必ず入賞させるストップボタンの操作態様(以下、特殊操作態様と言う。)が打順ベル2と打順ベル4に対応付けられている。

このように、特殊操作態様は、9枚役および1枚役の何れか一方を必ず入賞させて、メダルを払い出すと共に、RT1への移行を阻止することのできるストップボタンの操作態様であるが、この特殊操作態様において、最後に操作される左ストップボタン10の操作タイミングにより1枚役を入賞させないような構成としても良い。このように構成した場合には、図33(1)に示すように、打順ベル2における打順4で1枚役の入賞確率が1/2となり、同様に、打順ベル4における打順6で1枚役の入賞確率が1/2となるため、打順ベル当選時における1枚役の入賞確率が異なる確率になってしまう。そこで、図33(2)に示すように、1枚役が必ず入賞する打順を全て排除することにより、打順ベル当選時における1枚役の入賞確率を同一にすることができる。そこで、打順ベル2Aに当選した場合を例に挙げて、最後に操作される左ストップボタン10の操作タイミングにより1枚役を入賞させないような構成が可能であるか否かを以下に検討する。

打順ベル2Aには、NML2(9枚役)、NML6〜8(1枚役)が対応付けられており、打順ベル2Aの当選時に打順4でストップボタンが操作されたとする(図18)。このとき、第1停止操作で9枚役および1枚役の入賞の可能性を残すために、個数優先制御および枚数優先制御の何れかに基づいて、NML2,6,7の中図柄である共通の「ベル図柄」を中リール6に対応する有効ラインLに表示し(図18(3))、第2停止操作で9枚役の入賞を否定するために、個数優先制御に基づいて、NML2の中図柄(ベル図柄)を蹴飛ばして、NML6,7の右図柄(スイカ図柄)を優先的に引き込み、右リール7に対応する有効ラインLに「スイカ図柄」を表示している(図18(7))。このとき、左リール5に対応する有効ラインLに表示可能な図柄の候補は、NML6,7の左図柄である「スイカ図柄」および「盾図柄」となるが、図2に示すように、スイカ図柄は、左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に配置されている図柄である。このため、左ストップボタン10の操作タイミングにより、NML6,7の左図柄(スイカ図柄)を蹴飛ばして、1枚役の入賞を回避することは不可能である。したがって、打順ベル2Aの当選時に、第3停止操作である左ストップボタン10の操作タイミングにより1枚役を入賞させないような構成とするためには、左図柄列5aにおけるスイカ図柄を5コマ以上の間隔で配置するか、あるいは、1枚役の左図柄を別の図柄に変更する必要がある。

まず、左図柄列5aにおけるスイカ図柄を5コマ以上の間隔で配置することが可能であるかを検討する。本実施形態例では、遊技状態として、左リール5の最大滑りコマ数が1コマとなるCB作動が設けられており、先述のように、CB作動ではストップボタンの操作態様に拘わらず、13枚のメダルを払い出し可能なNML17〜19を入賞させるように各リールを停止させる。これらNML17〜19の左図柄には、リプレイ図柄およびベル図柄のうち少なくとも一方が対応付けられており(図5)、最大滑りコマ数が1コマである左リール5を停止させたとき、リプレイ図柄およびベル図柄の何れかを有効ラインLに表示させるためには、図2に示すように、左図柄列5aにおいて、リプレイ図柄とベル図柄とが1コマ間隔で交互に配置されている必要がある。このような条件下で、左図柄列5aにおけるスイカ図柄を5コマ以上の間隔で配置しなければならないが、図4に示すように、REP2、REP9、REP13の左図柄はスイカ図柄であり、これら再遊技役の図柄組合せは、ストップボタンの操作態様に拘わらず、必ず有効ラインLに表示する必要がある。このため、左図柄列5aにおけるスイカ図柄を5コマ以上の間隔で配置した場合には、REP2、REP9、REP13の左図柄であるスイカ図柄を左図柄列5aにおいて4コマの範囲内に配置されているリプレイ図柄やベル図柄に変更しなければならないが、この変更に伴い、さらに、他の役の図柄組合せに影響が及ぶ結果となり、役の図柄組合せ(役構成)に対する開発者の負担が著しく増大してしまう。よって、左リール5の最大滑りコマ数が1コマとなるCB作動が設けられている本実施形態例のスロットマシンSにおいて、左図柄列5aにおけるスイカ図柄を5コマ以上の間隔で配置することにより、打順ベル2Aの当選時に、第3停止操作である左ストップボタン10の操作タイミングにより1枚役を入賞させないような構成とすることは困難を極める。

次に、左図柄列5aにおける図柄の配列を変更することなく、特定操作態様において入賞する1枚役の左図柄を別の図柄に変更することにより、打順ベル2Aの当選時に、第3停止操作である左ストップボタン10の操作タイミングにより1枚役を入賞させないような構成とすることが可能であるかについて検討する。

左図柄列5aでは、ベル図柄(0番、4番、8番、12番、16番)、スイカ図柄(1番、5番、9番、13番、17番)、リプレイ図柄(2番、6番、10番、14番、18番)は何れも最大滑りコマ数である4コマの範囲内に配置されている図柄である。このため、ベル図柄、スイカ図柄、リプレイ図柄のうち何れか一の図柄を1枚役の左図柄として採用した場合には、左ストップボタン10の操作タイミングに拘わらず、1枚役が必ず入賞となる。したがって、1枚役が非入賞となる図柄組合せとして、左図柄列5aに配置されたベル図柄、スイカ図柄およびリプレイ図柄を採用することはできない。

また、左図柄列5aには、ベル図柄、スイカ図柄およびリプレイ図柄の他にも、赤7図柄、黒BAR図柄、盾図柄、白BAR図柄が配置されている。これら赤7図柄(3番)、黒BAR図柄(7番)、盾図柄(11番,19番)、白BAR図柄(19番)は4コマの範囲に1つのみ配置されている図柄である。そこで、赤7図柄、黒BAR図柄、盾図柄、白BAR図柄を1枚役の左図柄として採用する方法が考えられる。

例えば、1枚役の左図柄として黒BAR図柄(7番)および赤7図柄(3番)の組み合わせを採用した役Eと、1枚役の左図柄として盾図柄(11番,19番)および白BAR図柄(15番)の組み合わせを採用した役Fと、を用意し、左ストップボタン10の操作タイミングに応じて、役Eの入賞かつ役Fの非入賞、役Fの入賞かつ役Eの非入賞を実現することにより、打順ベル当選時における1枚役の入賞確率を保持しつつ、左ストップボタン10の操作タイミングにより1枚役を入賞させないような構成とすることが可能であるかについて検討する。

上記のように構成した場合、図2に示すように、左図柄列5aの11番〜3番までの範囲Eに配置されている図柄が有効ラインLの位置にきたタイミングで左ストップボタン10が操作された場合に役Eは入賞となり、左図柄列5aの3番〜0番、19番〜11番の範囲Fに配置されている図柄が有効ラインLの位置にきたタイミングで左ストップボタン10が操作された場合に、役Fは入賞となる。そうすると、左図柄列5aにおいて、範囲Eと範囲Fとが赤7図柄の配置された「3番」と盾図柄の配置された「11番」とで重複してしまうことになり、この重複部分(3番,11番)に配置された図柄が有効ラインLに表示されたタイミングで左ストップボタン10が操作されると、役Eおよび役Fの双方が入賞可能となる。そうすると、打順ベル当選時における1枚役の入賞確率(ブランク図柄組合せの表示確率)を同一にすることができない。したがって、1枚役の左図柄を別の図柄に変更することにより、打順ベル2Aの当選時に、第3停止操作の操作タイミングで1枚役を非入賞とすることは不可能である。なお、図示を省略するが、役Eおよび役Fの双方が入賞可能となる上記重複部分(3番,11番)に配置されている図柄のみを別の図柄に変更して、重複部分が生じないように左図柄列5aの配列を変更したとすると、1枚役である役Eおよび役Fの双方が入賞するという事態を回避することは可能であるが、役Eおよび役Fの何れも入賞不可能となる入賞不可能領域が左図柄列5aに形成されてしまい、左ストップボタン10が入賞不可能領域で操作された場合には役Eおよび役Fの何れも入賞不可能となり、この場合も、打順ベル当選時における1枚役の入賞確率を同一にすることができない。

このように、左リール5の最大滑りコマ数が1コマとなるCB作動が設けられている遊技機において、打順ベル当選時における1枚役の入賞確率を同一にすることを前提として、打順ベル当選時に、中ストップボタン11および右ストップボタン12の何れか一方の第1停止操作で9枚役および1枚役の双方を入賞可能とすると共に、他方の第2停止操作で1枚役の入賞を可能とした後に、左ストップボタン10の第3停止操作で1枚役の入賞を否定するような1枚役を設けることは極めて困難である。そこで、本実施形態例では、打順ベル2Aの当選時に、打順4でストップボタンが操作されると、最後の左ストップボタン10の第3停止操作で必ず1枚役を入賞させ、打順ベル4Aの当選時に、打順6でストップボタンが操作されると、最後の左ストップボタン10の第3停止操作で必ず1枚役を入賞させる構成にしているのである。これにより、役構成に対する開発者の負担や労力を軽減し、かつ、開発時間の削減をも実現することが可能である。そして、打順ベル2に係る打順4や打順ベル4に係る打順6を必ず1枚役の入賞する打順として設定したことに伴い、打順ベル2および打順ベル4以外の他の打順ベルにおいても、図31(2)に示すように、打順ベル3の打順3、打順ベル5の打順1,2,5のそれぞれを1枚役が必ず入賞する打順として設定することにより、1枚役の入賞確率およびブランク図柄組合せの表示確率を同一にすることができる。