JP6724552B2 - バッテリ - Google Patents

バッテリ Download PDFInfo

- Publication number

- JP6724552B2 JP6724552B2 JP2016104972A JP2016104972A JP6724552B2 JP 6724552 B2 JP6724552 B2 JP 6724552B2 JP 2016104972 A JP2016104972 A JP 2016104972A JP 2016104972 A JP2016104972 A JP 2016104972A JP 6724552 B2 JP6724552 B2 JP 6724552B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- battery

- spring constant

- spacer

- convex portion

- side wall

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02E60/10—Energy storage using batteries

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS

- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products

- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect

- Y02T10/62—Hybrid vehicles

Landscapes

- Secondary Cells (AREA)

- Battery Mounting, Suspending (AREA)

Description

Claims (1)

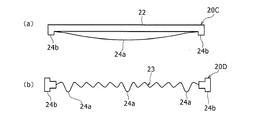

- セパレータを挟んで正極電極および負極電極が扁平状に巻回されている電極捲回体を扁平箱形の電池ケースに収容してそれぞれ構成される複数の電池セルと、

一方向に沿って配列された前記各電池セル間に介在されているスペーサと、

前記複数の電池セルおよび前記スペーサに対して前記一方向に沿って拘束荷重を付与する拘束手段と、を備えるバッテリであって、

前記電池ケースは可撓性の側壁を有し、前記スペーサは前記側壁に当接する低ばね定数凸部および高ばね定数凸部を含んでおり、前記スペーサの低ばね定数凸部は前記電池ケース内の前記電極捲回体に対向する位置で前記側壁に当接し、前記スペーサの高ばね定数凸部は前記電池ケース内の前記電極捲回体に対向しない位置で前記側壁に当接し、

前記低ばね定数凸部と前記高ばね定数凸部の夫々は、前記電池セルの高さ方向に沿って延伸する細長い直方体状をなしていて、前記電池ケースの側壁に当接する先端面が細長い長方形状をなしており、

前記スペーサが自然状態にあって押圧力が作用していないとき、前記低ばね定数凸部の突出長さが前記高ばね定数凸部の突出長さよりも長くなっている、バッテリ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016104972A JP6724552B2 (ja) | 2016-05-26 | 2016-05-26 | バッテリ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016104972A JP6724552B2 (ja) | 2016-05-26 | 2016-05-26 | バッテリ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2017212120A JP2017212120A (ja) | 2017-11-30 |

| JP6724552B2 true JP6724552B2 (ja) | 2020-07-15 |

Family

ID=60476881

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2016104972A Active JP6724552B2 (ja) | 2016-05-26 | 2016-05-26 | バッテリ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6724552B2 (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR20240130369A (ko) | 2023-02-22 | 2024-08-29 | 평화오일씰공업주식회사 | 배터리 셀 간 격벽 시트 및 그 제조방법 |

| FR3160272A1 (fr) | 2024-03-14 | 2025-09-19 | Stellantis Auto Sas | Structure d’assemblage d’une pluralite de cellules de batterie en un module de batterie |

Families Citing this family (20)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7004206B2 (ja) * | 2017-12-22 | 2022-01-21 | トヨタ自動車株式会社 | 組電池 |

| JP7011776B2 (ja) * | 2018-01-19 | 2022-01-27 | トヨタ自動車株式会社 | 組電池 |

| JP2019128979A (ja) * | 2018-01-19 | 2019-08-01 | トヨタ自動車株式会社 | 電池モジュール |

| CN111902964A (zh) * | 2018-03-23 | 2020-11-06 | 株式会社杰士汤浅国际 | 蓄电装置 |

| WO2020017458A1 (ja) * | 2018-07-18 | 2020-01-23 | 日立化成株式会社 | バッテリモジュール、バッテリモジュールの製造方法及び弾性体 |

| JP7059882B2 (ja) * | 2018-10-05 | 2022-04-26 | トヨタ自動車株式会社 | 電池モジュール |

| DE102018221477A1 (de) * | 2018-12-12 | 2020-06-18 | Robert Bosch Gmbh | Batteriemodul aufweisend eine Mehrzahl an Batteriezellen |

| DE102018221472A1 (de) * | 2018-12-12 | 2020-06-18 | Robert Bosch Gmbh | Batteriemoduleinheit aufweisend eine Batteriezelle |

| JP7215270B2 (ja) * | 2019-03-22 | 2023-01-31 | トヨタ自動車株式会社 | ケースの製造方法 |

| JP7169523B2 (ja) * | 2019-04-02 | 2022-11-11 | トヨタ自動車株式会社 | 組電池 |

| JP7192665B2 (ja) * | 2019-06-03 | 2022-12-20 | トヨタ自動車株式会社 | スペーサ材 |

| US20220247040A1 (en) * | 2019-06-28 | 2022-08-04 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Power supply device, and electric vehicle and power storage device comprising power supply device |

| WO2020262081A1 (ja) * | 2019-06-28 | 2020-12-30 | 三洋電機株式会社 | 電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置 |

| JP7429706B2 (ja) * | 2019-09-30 | 2024-02-08 | 三洋電機株式会社 | 組電池 |

| CN111106378A (zh) * | 2020-01-15 | 2020-05-05 | 东莞市好开心智能科技有限公司 | 一种高温压力化成柜 |

| US12424698B2 (en) * | 2020-03-31 | 2025-09-23 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Power supply device, electric vehicle comprising power supply device, and power storage device |

| WO2021199546A1 (ja) * | 2020-03-31 | 2021-10-07 | 三洋電機株式会社 | 電源装置とこの電源装置を備える電動車両及び蓄電装置 |

| CN115004467A (zh) * | 2020-03-31 | 2022-09-02 | 三洋电机株式会社 | 电源装置和具有该电源装置的电动车辆以及蓄电装置 |

| JP7700770B2 (ja) * | 2022-10-19 | 2025-07-01 | トヨタ自動車株式会社 | 電池モジュール |

| CN118983537B (zh) * | 2024-08-03 | 2025-05-16 | 深圳市坤泰精密机械有限公司 | 一种电芯卷绕机构和电芯卷绕方法 |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000048867A (ja) * | 1998-07-31 | 2000-02-18 | Toyota Motor Corp | 組電池 |

| JP2013200940A (ja) * | 2010-06-14 | 2013-10-03 | Toyota Motor Corp | 蓄電装置 |

| WO2011158341A1 (ja) * | 2010-06-16 | 2011-12-22 | トヨタ自動車株式会社 | 二次電池アセンブリ |

| JP5585524B2 (ja) * | 2011-04-27 | 2014-09-10 | トヨタ自動車株式会社 | 組電池および組電池の製造方法 |

| JP5915403B2 (ja) * | 2012-06-18 | 2016-05-11 | 株式会社Gsユアサ | 組電池 |

| JP6352640B2 (ja) * | 2014-01-24 | 2018-07-04 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 電池モジュール |

| JP6219775B2 (ja) * | 2014-04-23 | 2017-10-25 | トヨタ自動車株式会社 | 蓄電装置 |

| JP2017098107A (ja) * | 2015-11-25 | 2017-06-01 | トヨタ自動車株式会社 | 蓄電装置 |

-

2016

- 2016-05-26 JP JP2016104972A patent/JP6724552B2/ja active Active

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR20240130369A (ko) | 2023-02-22 | 2024-08-29 | 평화오일씰공업주식회사 | 배터리 셀 간 격벽 시트 및 그 제조방법 |

| FR3160272A1 (fr) | 2024-03-14 | 2025-09-19 | Stellantis Auto Sas | Structure d’assemblage d’une pluralite de cellules de batterie en un module de batterie |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2017212120A (ja) | 2017-11-30 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6724552B2 (ja) | バッテリ | |

| KR102094445B1 (ko) | 배터리 모듈, 배터리 모듈을 포함하는 배터리 팩 및 배터리 팩을 포함하는 자동차 | |

| CN110024211B (zh) | 用于电池单体的套盒和包括所述套盒的电池模块 | |

| JP4547886B2 (ja) | 組電池 | |

| KR101894652B1 (ko) | 조전지 | |

| KR101392799B1 (ko) | 안정성이 향상된 구조 및 높은 냉각 효율성을 갖는 전지모듈 | |

| JP2017098107A (ja) | 蓄電装置 | |

| KR101150247B1 (ko) | 모듈의 구조 설계에 유연성을 가진 전지모듈 및 이를 포함하는 중대형 전지팩 | |

| KR101547814B1 (ko) | 간접 공냉 구조를 포함하는 전지모듈 | |

| JP7037720B2 (ja) | 組電池と、組電池に用いられる単電池の製造方法 | |

| CN108140769B (zh) | 弹性板及包括弹性板的电池单元组件 | |

| KR102102101B1 (ko) | 조전지 | |

| JP5510044B2 (ja) | 電池パック | |

| JP5472059B2 (ja) | 蓄電装置 | |

| CN113994534B (zh) | 蓄电模块及蓄电模块的制造方法 | |

| JP6852308B2 (ja) | 組電池 | |

| JP6157813B2 (ja) | 組電池 | |

| KR20120053589A (ko) | 안전성이 향상된 전지모듈 | |

| JP4980673B2 (ja) | 蓄電モジュール | |

| CN104137295B (zh) | 蓄电装置 | |

| CN112864525B (zh) | 非水电解质二次电池 | |

| CN108292720A (zh) | 弹性波纹管及包括弹性波纹管的电池单元组件 | |

| KR20190012979A (ko) | 배터리 모듈, 이를 포함하는 배터리 팩 및 전력 저장 장치 | |

| WO2018155506A1 (ja) | 電池モジュール | |

| WO2019021778A1 (ja) | 電池モジュール及びこれを装備する車両 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190315 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20191216 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200107 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200219 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20200526 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20200608 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6724552 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |