JP4352829B2 - V型内燃機関の吸気装置 - Google Patents

V型内燃機関の吸気装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4352829B2 JP4352829B2 JP2003327059A JP2003327059A JP4352829B2 JP 4352829 B2 JP4352829 B2 JP 4352829B2 JP 2003327059 A JP2003327059 A JP 2003327059A JP 2003327059 A JP2003327059 A JP 2003327059A JP 4352829 B2 JP4352829 B2 JP 4352829B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- intake

- collector

- internal combustion

- combustion engine

- volume chamber

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles

- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies

Landscapes

- Characterised By The Charging Evacuation (AREA)

Description

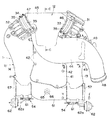

2…下部マニホルド

3,4…シリンダヘッド

11…コレクタボディ

12…コレクタカバー

15…ブランチ部

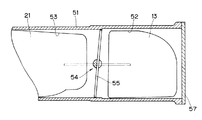

21…容積室

27,28…吸気入口

31,32…スロットルチャンバ

41…カバー部

44…吸気入口管

54…開閉弁

Claims (3)

- V型内燃機関のバンク間の上方に吸気コレクタが配置されるとともに、この吸気コレクタ内部で吸気系の切換が行われるV型内燃機関の吸気装置において、

上記吸気コレクタは、左右両側にそれぞれ第1,第2コレクタ部を備えるとともに、これらの第1,第2コレクタ部の間に、開閉弁を介して各コレクタ部と連通可能な容積室を備えており、

各コレクタ部の後端部にそれぞれ吸気入口が設けられており、

上記容積室の上面開口を覆って該容積室を構成するカバー部の一部を二重構造とし、この二重構造の部分を吸気入口管の一部とし、

この吸気入口管は、上記二重構造部分では上下方向の寸法が小さい偏平な通路断面形状を有するとともに、上流端となる吸気取入口が一方のコレクタ部の側方に位置し、上流側部分が上記コレクタ部を横切るように、上記カバー部から側方へ突出しつつ上記吸気取入口へと延び、上記容積室の後方に達した下流端部には下方へ拡大した拡張部が設けられ、この拡張部の両側面に吸気出口部が開口しており、

各バンク毎にスロットルチャンバを備え、この一対のスロットルチャンバが、各コレクタ部の吸気入口と上記拡張部の上記吸気出口部との間に各々介装されていることを特徴とするV型内燃機関の吸気装置。 - 上記吸気入口管の通路断面積が、下流へ向かうに従って徐々に拡大していることを特徴とする請求項1に記載のV型内燃機関の吸気装置。

- 上記カバー部から側方へ突出した吸気入口管の上流側部分が、上記コレクタ部の上面に固定支持されていることを特徴とする請求項1または2に記載のV型内燃機関の吸気装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003327059A JP4352829B2 (ja) | 2003-09-19 | 2003-09-19 | V型内燃機関の吸気装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003327059A JP4352829B2 (ja) | 2003-09-19 | 2003-09-19 | V型内燃機関の吸気装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005090416A JP2005090416A (ja) | 2005-04-07 |

| JP4352829B2 true JP4352829B2 (ja) | 2009-10-28 |

Family

ID=34457030

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2003327059A Expired - Fee Related JP4352829B2 (ja) | 2003-09-19 | 2003-09-19 | V型内燃機関の吸気装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4352829B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN113294273B (zh) * | 2021-04-23 | 2024-07-30 | 江门市大长江集团有限公司 | 摩托车、空滤器总成及进气接头 |

-

2003

- 2003-09-19 JP JP2003327059A patent/JP4352829B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2005090416A (ja) | 2005-04-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4896822B2 (ja) | 内燃機関の吸気マニホルド | |

| KR101129975B1 (ko) | 다기통 내연기관의 흡기 매니폴드 | |

| JP4352829B2 (ja) | V型内燃機関の吸気装置 | |

| JPH03281927A (ja) | エンジンの吸気装置 | |

| JP4450403B2 (ja) | 吸気消音装置及びこれを備えた船外機 | |

| JP4305107B2 (ja) | V型内燃機関の吸気装置 | |

| JP4103749B2 (ja) | V型内燃機関の吸気装置 | |

| JP3617679B2 (ja) | V型多気筒エンジンの吸気装置 | |

| JP3610772B2 (ja) | V型内燃機関の可変吸気装置 | |

| JPH0565857A (ja) | インテークマニホールドの支持構造 | |

| JP4103750B2 (ja) | V型内燃機関の吸気装置 | |

| JP3601640B2 (ja) | 多気筒内燃機関の吸気装置 | |

| JP2019065750A (ja) | 車両用内燃機関の吸気装置 | |

| JP4573714B2 (ja) | 合成樹脂製の吸気マニフォルド | |

| JP2007009883A (ja) | エンジン用吸気制御装置 | |

| JP3675226B2 (ja) | 内燃機関の吸気装置 | |

| JP3997598B2 (ja) | V型内燃機関の可変吸気装置 | |

| JPS62159725A (ja) | V型エンジンの吸気装置 | |

| JP4026572B2 (ja) | 内燃機関の吸気コレクタの製造方法およびこれに用いる中子 | |

| JPS63215822A (ja) | V型エンジンの吸気装置 | |

| JPH0541827B2 (ja) | ||

| JP4671952B2 (ja) | 多気筒内燃機関の吸気マニホルド | |

| JPH09250350A (ja) | 内燃機関における吸気装置 | |

| JP3608666B2 (ja) | 内燃機関の給気冷却器 | |

| JP2842060B2 (ja) | 自動車用エンジンの可変吸気装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20060727 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20081117 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20081125 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090109 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090414 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090610 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20090707 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20090720 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120807 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120807 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130807 Year of fee payment: 4 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |