JP2005293948A - 発光体薄膜及び発光素子 - Google Patents

発光体薄膜及び発光素子 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005293948A JP2005293948A JP2004105153A JP2004105153A JP2005293948A JP 2005293948 A JP2005293948 A JP 2005293948A JP 2004105153 A JP2004105153 A JP 2004105153A JP 2004105153 A JP2004105153 A JP 2004105153A JP 2005293948 A JP2005293948 A JP 2005293948A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- layer

- rare earth

- light

- insulator layer

- inorganic

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

- 239000010409 thin film Substances 0.000 title claims description 42

- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 34

- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19

- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14

- 229910021482 group 13 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12

- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10

- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims abstract description 9

- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 227

- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 39

- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 claims description 16

- 239000002346 layers by function Substances 0.000 claims description 6

- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 7

- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 87

- 238000005401 electroluminescence Methods 0.000 description 58

- 239000000463 material Substances 0.000 description 54

- 238000000034 method Methods 0.000 description 43

- 239000010408 film Substances 0.000 description 41

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 24

- 239000000243 solution Substances 0.000 description 22

- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 16

- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 16

- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 16

- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 15

- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 11

- 238000010304 firing Methods 0.000 description 11

- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 10

- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 10

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 10

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 10

- 239000012071 phase Substances 0.000 description 10

- 238000003980 solgel method Methods 0.000 description 10

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 9

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9

- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 9

- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 9

- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 9

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 8

- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 8

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 8

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 8

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7

- 229910015999 BaAl Inorganic materials 0.000 description 6

- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 6

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 6

- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 6

- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 6

- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 description 6

- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 5

- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 4

- LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N Beryllium oxide Chemical compound O=[Be] LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 4

- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 4

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 4

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4

- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 4

- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 4

- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 4

- 229910052693 Europium Inorganic materials 0.000 description 3

- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3

- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 3

- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 3

- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3

- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 3

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 3

- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 3

- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 3

- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 3

- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052689 Holmium Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052581 Si3N4 Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052771 Terbium Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052775 Thulium Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052769 Ytterbium Inorganic materials 0.000 description 2

- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 150000004703 alkoxides Chemical class 0.000 description 2

- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2

- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 2

- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 2

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 2

- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 2

- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 2

- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2

- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 2

- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2

- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 2

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 2

- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2

- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 2

- 230000006870 function Effects 0.000 description 2

- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2

- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 2

- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2

- 229910000464 lead oxide Inorganic materials 0.000 description 2

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2

- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2

- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2

- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 2

- YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N oxolead Chemical compound [Pb]=O YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 2

- 238000005240 physical vapour deposition Methods 0.000 description 2

- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 2

- -1 polyvinylacetamide Polymers 0.000 description 2

- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2

- 238000011160 research Methods 0.000 description 2

- HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N silicon nitride Chemical compound N12[Si]34N5[Si]62N3[Si]51N64 HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- FZBINJZWWDBGGB-UHFFFAOYSA-L strontium 3,4,5-trihydroxythiobenzate Chemical compound [Sr++].Oc1cc(cc(O)c1O)C([O-])=S.Oc1cc(cc(O)c1O)C([O-])=S FZBINJZWWDBGGB-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2

- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium atom Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 2

- DNIAPMSPPWPWGF-VKHMYHEASA-N (+)-propylene glycol Chemical compound C[C@H](O)CO DNIAPMSPPWPWGF-VKHMYHEASA-N 0.000 description 1

- WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N (S)-(-)-alpha-terpineol Chemical compound CC1=CC[C@@H](C(C)(C)O)CC1 WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N 0.000 description 1

- YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N 1,3-propanediol Substances OCCCO YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N Aluminum nitride Chemical compound [Al]#N PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910002710 Au-Pd Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910015902 Bi 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 description 1

- QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N CuO Inorganic materials [Cu]=O QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052692 Dysprosium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052691 Erbium Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000001856 Ethyl cellulose Substances 0.000 description 1

- ZZSNKZQZMQGXPY-UHFFFAOYSA-N Ethyl cellulose Chemical compound CCOCC1OC(OC)C(OCC)C(OCC)C1OC1C(O)C(O)C(OC)C(CO)O1 ZZSNKZQZMQGXPY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M Fluoride anion Chemical compound [F-] KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 229910052688 Gadolinium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229920002153 Hydroxypropyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- 229910002668 Pd-Cu Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 1

- 229910052777 Praseodymium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052772 Samarium Inorganic materials 0.000 description 1

- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1

- 239000005083 Zinc sulfide Substances 0.000 description 1

- OVKDFILSBMEKLT-UHFFFAOYSA-N alpha-Terpineol Natural products CC(=C)C1(O)CCC(C)=CC1 OVKDFILSBMEKLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940088601 alpha-terpineol Drugs 0.000 description 1

- 150000004645 aluminates Chemical class 0.000 description 1

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1

- 239000012300 argon atmosphere Substances 0.000 description 1

- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 1

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1

- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 1

- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010974 bronze Substances 0.000 description 1

- BPFCQBZVRDAGJZ-UHFFFAOYSA-L calcium 3,4,5-trihydroxythiobenzate Chemical compound [Ca++].Oc1cc(cc(O)c1O)C([O-])=S.Oc1cc(cc(O)c1O)C([O-])=S BPFCQBZVRDAGJZ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- 150000001732 carboxylic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1

- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1

- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M copper(1+);methylsulfanylmethane;bromide Chemical compound Br[Cu].CSC PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1

- 238000011161 development Methods 0.000 description 1

- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 1

- KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002019 doping agent Substances 0.000 description 1

- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1

- 238000002149 energy-dispersive X-ray emission spectroscopy Methods 0.000 description 1

- 229920001249 ethyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- 235000019325 ethyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1

- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 1

- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 1

- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 1

- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1

- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 1

- 229910052839 forsterite Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002241 glass-ceramic Substances 0.000 description 1

- 150000002334 glycols Chemical class 0.000 description 1

- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000005283 ground state Effects 0.000 description 1

- 229910000037 hydrogen sulfide Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1

- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1

- 239000001863 hydroxypropyl cellulose Substances 0.000 description 1

- 235000010977 hydroxypropyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 229910052741 iridium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 description 1

- 229940046892 lead acetate Drugs 0.000 description 1

- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1

- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1

- HCWCAKKEBCNQJP-UHFFFAOYSA-N magnesium orthosilicate Chemical compound [Mg+2].[Mg+2].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] HCWCAKKEBCNQJP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000001755 magnetron sputter deposition Methods 0.000 description 1

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1

- 230000003446 memory effect Effects 0.000 description 1

- 229910052863 mullite Inorganic materials 0.000 description 1

- SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N neopentyl glycol Chemical compound OCC(C)(C)CO SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 1

- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1

- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1

- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1

- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1

- SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoyttriooxy)yttrium Chemical compound O=[Y]O[Y]=O SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);tantalum(5+) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ta+5].[Ta+5] BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1

- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 1

- 229920006112 polar polymer Polymers 0.000 description 1

- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1

- 238000006068 polycondensation reaction Methods 0.000 description 1

- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 1

- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1

- 229920001451 polypropylene glycol Polymers 0.000 description 1

- 229920000166 polytrimethylene carbonate Polymers 0.000 description 1

- 229920000036 polyvinylpyrrolidone Polymers 0.000 description 1

- 239000001267 polyvinylpyrrolidone Substances 0.000 description 1

- 235000013855 polyvinylpyrrolidone Nutrition 0.000 description 1

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1

- 239000012495 reaction gas Substances 0.000 description 1

- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1

- 229910052706 scandium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1

- HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N silicon carbide Chemical compound [Si+]#[C-] HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1

- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 1

- 150000005846 sugar alcohols Polymers 0.000 description 1

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000004846 x-ray emission Methods 0.000 description 1

- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 1

- DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N zinc;sulfide Chemical compound [S-2].[Zn+2] DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Electroluminescent Light Sources (AREA)

- Luminescent Compositions (AREA)

Abstract

【解決手段】 上記課題を解決する発光体薄膜は、アルカリ土類金属元素、13族金属元素、希土類元素及び硫黄を含有し、上記アルカリ土類金属元素と上記希土類元素との総量に対する上記希土類元素の含有割合が、10原子%以上である。希土類元素を従来では考え難かったレベルまで添加することにより、従来ではなし得なかったレベルの発光輝度を得ることができるようになった。

【選択図】 なし

Description

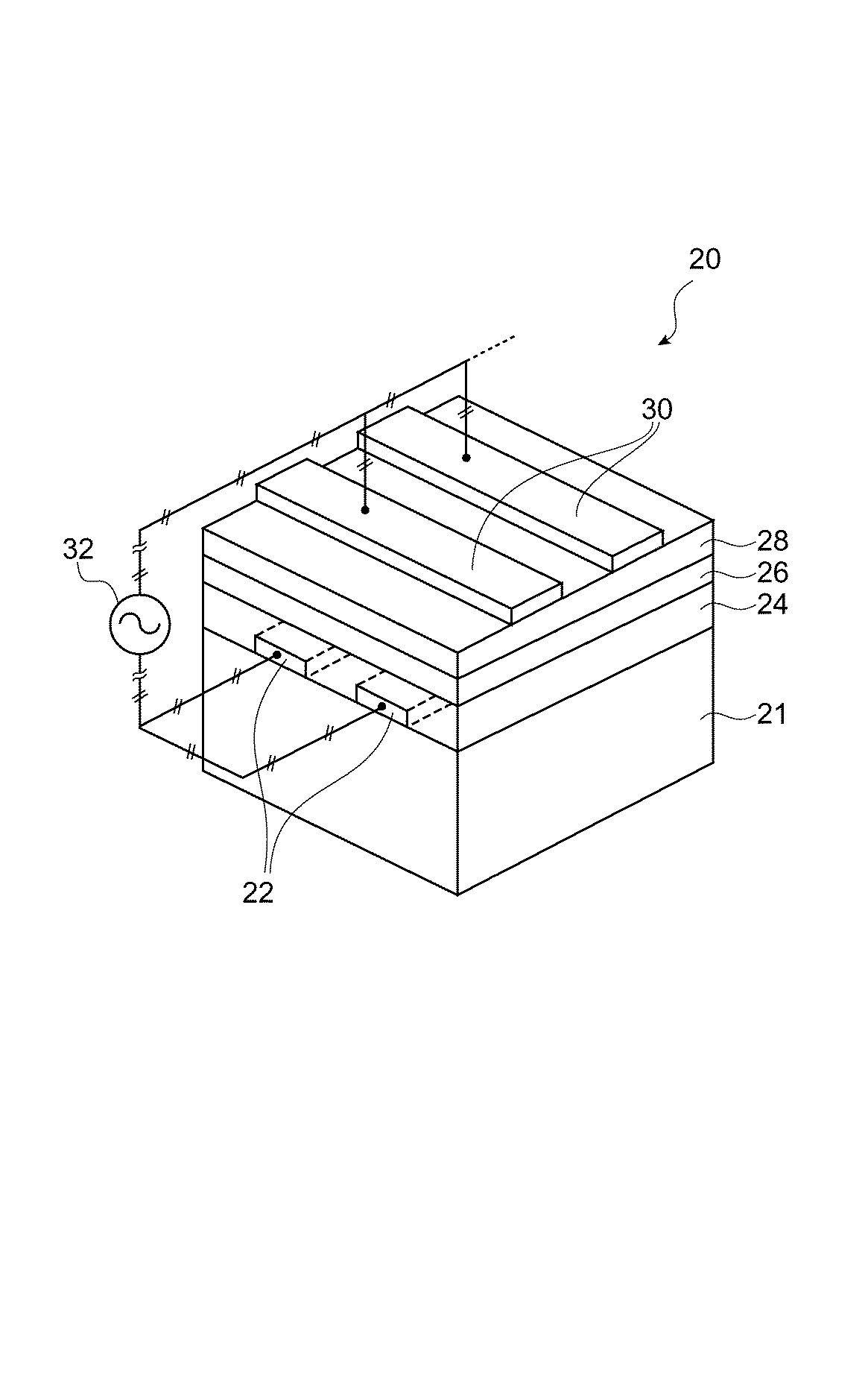

基板2は、上部に無機EL素子100における各層を形成可能であり、また上方に形成された各層を汚染するおそれがないものであれば特に限定されず、無機EL素子100の形成の際に行われるアニール処理におけるアニール温度に耐え得る耐熱性を有していることが好ましい。

下部電極層3は、複数の帯状電極が一定間隔でストライプ状に一定方向に延在するように、基板2上に配設されてなっている。この下部電極層3は、所定の高導電性を発現するものであり、アニール処理の際の高温や酸化性雰囲気によって損傷を受け難いものであると好ましく、更に上方に形成される各層との反応性が極力低いものであるとより好ましい。

下部絶縁体層4は、高輝度かつ低電圧駆動が可能な無機EL素子を実現するため、高誘電率でしかも高耐圧であると好ましい。本実施形態における下部絶縁体層4は、上述したように、下部電極層3上に形成された厚膜絶縁体層42、第2絶縁体層44、及び薄膜絶縁体層46が順に積層されてなる積層体である。この下部絶縁体層4の大部分を、厚膜絶縁体層42で形成することにより、下部絶縁体層として薄膜絶縁体層のみを用いた場合に比して100倍以上の高誘電率が達成される。

発光体層5は、本発明の発光体薄膜の一例であり、アルカリ土類金属元素、13族金属元素、希土類元素及び硫黄を含有するものである。

上部電極層7は、複数の帯状電極が一定間隔でストライプ状に下部電極層3の延在方向と直交する平面方向に延在するように、上部絶縁体層6上に配設されてなっている。この上部電極層7は、無機EL素子100がトップ・エミッションタイプであるため、透明導電性材料から構成される。かかる透明導電性材料としては、In2O3、SnO2、ITO、又はZnO−Alといった酸化物導電性材料等を用いることができる。上部電極層7の膜厚は、比抵抗を十分に低減する観点より、0.2〜1μmとすると好ましい。

図2の概略斜視図に示すような構造を有する発光素子である無機EL素子50を、以下の手順により作製した。まず、99.6%純度のアルミナ基板52上に、粉末金属ペースト状にしたAuをスクリーン印刷し、大気雰囲気、850℃で20分間焼成して、膜厚1μmの下部電極層53を形成した。

BaSペレット中のEu濃度を変化させた以外は実施例1と同様にして、実施例2の無機EL素子を得た。得られた素子の発光体層における各元素の組成及びEu/(Ba+Eu)は、原子比でBa:Al:S:O:Eu=10.6:30.6:51.4:5.0:2.4、Eu/(Ba+Eu)=19原子%であった。

BaSペレット中のEu濃度を変化させた以外は実施例1と同様にして、比較例1の無機EL素子を得た。得られた素子の発光体層における各元素の組成及びEu/(Ba+Eu)は、原子比でBa:Al:S:O:Eu=12.5:29.5:52.5:4.3:1.3、Eu/(Ba+Eu)=9.4原子%であった。

BaSペレット中のEu濃度を変化させた以外は実施例1と同様にして、比較例2〜5の無機EL素子を得た。得られた素子の発光体層における各元素の組成及びEu/(Ba+Eu)は、表1に示すとおりであった。

実施例1、2及び比較例1〜5の無機EL素子の両電極間に、変調電圧:100−250Vp、駆動周波数:120Hz、印加電圧波形:パルス(パルス幅:50μsec)、測定環境温度:23℃の条件で交流電圧を印加し、各電圧における発光輝度を測定した。比較する発光輝度は、各EL素子において1cd/m2の発光が得られる電圧を発光しきい電圧として、その発光しきい電圧から更に60V印加した電圧(かかる場合の電圧を以下、「L60」と表記する。)における発光輝度を採用した。また輝度の数値は、比較例2のEL素子についてL60の輝度を1として、相対強度として表した。結果を表1に示し、Eu/(Ba+Eu)に対する輝度の相関性を図3に示す。図3において、菱形プロット201、202、203、204、205、206、207は、それぞれ、実施例1、2、比較例1、2、3、4、5の結果を示すものである。

実施例1及び比較例1、2の無機EL素子について、駆動電圧:180Vp、駆動周波数:1kHz、印加電圧波形:パルス(パルス幅:50μsec)、測定環境温度:23℃の条件で交流電圧を印可し、発光輝度の経時変化を測定した。輝度の数値は、電圧印加当初(0時間)の輝度を1として相対的に表した。結果を図4に示す。図4において、実線301、二点鎖線302、点線303は、それぞれ実施例、比較例1、2の結果を示すものである。

Claims (4)

- アルカリ土類金属元素、13族金属元素、希土類元素及び硫黄を含有し、前記アルカリ土類金属元素と前記希土類元素との総量に対する前記希土類元素の含有割合が、10原子%以上であることを特徴とする発光体薄膜。

- 前記アルカリ土類金属元素がBaであり、前記13族金属元素がAlであり、前記希土類元素がEuであることを特徴とする請求項1記載の発光体薄膜。

- 互いに対向する電極間に1層以上の無機機能層を備えており、

前記無機機能層のうち1層以上が、アルカリ土類金属元素、13族金属元素、希土類元素及び硫黄を含有する発光体層であり、

前記アルカリ土類金属元素及び前記希土類元素の総量に対する前記希土類元素の含有割合が、10原子%以上であることを特徴とする発光素子。 - 前記アルカリ土類金属元素がBaであり、前記13族金属元素がAlであり、前記希土類元素がEuであることを特徴とする請求項3記載の発光素子。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004105153A JP4831939B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 発光体薄膜及び発光素子 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004105153A JP4831939B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 発光体薄膜及び発光素子 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005293948A true JP2005293948A (ja) | 2005-10-20 |

| JP4831939B2 JP4831939B2 (ja) | 2011-12-07 |

Family

ID=35326668

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004105153A Expired - Fee Related JP4831939B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 発光体薄膜及び発光素子 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4831939B2 (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007123176A (ja) * | 2005-10-31 | 2007-05-17 | Hamamatsu Photonics Kk | 光電陰極 |

| WO2007142354A1 (ja) * | 2006-06-09 | 2007-12-13 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ファスナ |

Citations (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH07122364A (ja) * | 1993-10-21 | 1995-05-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 蛍光体薄膜とその製造方法および薄膜elパネル |

| WO2002023957A1 (en) * | 2000-09-14 | 2002-03-21 | Ifire Technology Inc. | Magnesium barium thioaluminate and related phosphor materials |

| WO2002098180A1 (en) * | 2001-05-30 | 2002-12-05 | Ifire Technology Inc. | Thioaluminate phosphor material with a gadolinium co-activator |

-

2004

- 2004-03-31 JP JP2004105153A patent/JP4831939B2/ja not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH07122364A (ja) * | 1993-10-21 | 1995-05-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 蛍光体薄膜とその製造方法および薄膜elパネル |

| WO2002023957A1 (en) * | 2000-09-14 | 2002-03-21 | Ifire Technology Inc. | Magnesium barium thioaluminate and related phosphor materials |

| JP2004524378A (ja) * | 2000-09-14 | 2004-08-12 | アイファイアー テクノロジー インコーポレーテッド | マグネシウムバリウムチオアルミネート及び同類の発光体物質 |

| WO2002098180A1 (en) * | 2001-05-30 | 2002-12-05 | Ifire Technology Inc. | Thioaluminate phosphor material with a gadolinium co-activator |

| JP2004528465A (ja) * | 2001-05-30 | 2004-09-16 | アイファイア テクノロジー インコーポレーティッド | ガドリニウム活性化共役因子を含むチオアルミネート蛍光体材料 |

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007123176A (ja) * | 2005-10-31 | 2007-05-17 | Hamamatsu Photonics Kk | 光電陰極 |

| WO2007142354A1 (ja) * | 2006-06-09 | 2007-12-13 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ファスナ |

| US8092134B2 (en) | 2006-06-09 | 2012-01-10 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Fastener |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP4831939B2 (ja) | 2011-12-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN100344209C (zh) | 电致发光器件 | |

| US6939482B2 (en) | Phosphor thin film, manufacturing method of the same, and electroluminescent panel | |

| CN100456903C (zh) | 电致发光功能膜和电致发光元件 | |

| JP4230363B2 (ja) | 蛍光体薄膜およびその製造方法ならびにelパネル | |

| JP2003301171A (ja) | 蛍光体薄膜、その製造方法およびelパネル | |

| JP2002110344A (ja) | 薄膜el素子及びその製造方法 | |

| KR20020046137A (ko) | 전계발광소자 및 그 제조방법 | |

| JP2004031101A (ja) | 発光素子及び発光パネル | |

| JP4831939B2 (ja) | 発光体薄膜及び発光素子 | |

| US6803122B2 (en) | EL device | |

| JP4199673B2 (ja) | El蛍光体積層薄膜およびel素子 | |

| JP3574829B2 (ja) | 無機エレクトロルミネッセンス材料およびそれを用いた無機エレクトロルミネッセンス素子ならびに画像表示装置 | |

| JP2001250691A (ja) | 無機el素子 | |

| JPH0883686A (ja) | 薄膜発光素子 | |

| JP3822815B2 (ja) | El蛍光体積層薄膜およびel素子 | |

| JP3958960B2 (ja) | El素子 | |

| JP2003303690A (ja) | El蛍光体積層薄膜およびel素子 | |

| JP2005290196A (ja) | 蛍光体材料、蛍光体薄膜及びその製造方法、発光素子、並びに、el素子 | |

| JP2005216758A (ja) | 電界発光素子 | |

| JP2002158094A (ja) | 薄膜el素子及びその製造方法 | |

| JP2004296136A (ja) | 積層薄膜el素子およびその製造方法並びにelパネル | |

| JP2005216757A (ja) | 電界発光素子及びその製造方法 | |

| JP2003249374A (ja) | 薄膜el素子 | |

| JP2002216954A (ja) | 薄膜el素子及びその製造方法 | |

| JP2003255860A (ja) | Elディスプレイ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070222 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20080417 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20091023 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20091027 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100127 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20101012 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110214 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20110407 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110524 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110824 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110913 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110920 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140930 Year of fee payment: 3 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |