CN1316642C - 发光器件 - Google Patents

发光器件 Download PDFInfo

- Publication number

- CN1316642C CN1316642C CNB021045658A CN02104565A CN1316642C CN 1316642 C CN1316642 C CN 1316642C CN B021045658 A CNB021045658 A CN B021045658A CN 02104565 A CN02104565 A CN 02104565A CN 1316642 C CN1316642 C CN 1316642C

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- electron transport

- district

- hole

- luminescent device

- mixed zone

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 265

- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 claims abstract description 72

- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 7

- 230000032258 transport Effects 0.000 claims description 133

- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 43

- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 34

- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 34

- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 32

- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 11

- 230000005281 excited state Effects 0.000 claims description 7

- 230000006870 function Effects 0.000 abstract description 26

- 238000003475 lamination Methods 0.000 abstract description 6

- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 84

- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 76

- 239000010410 layer Substances 0.000 description 72

- 239000010408 film Substances 0.000 description 68

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 43

- 239000002800 charge carrier Substances 0.000 description 30

- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 28

- 238000000034 method Methods 0.000 description 24

- 238000010276 construction Methods 0.000 description 21

- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 18

- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 14

- IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N n-[4-[4-(n-naphthalen-1-ylanilino)phenyl]phenyl]-n-phenylnaphthalen-1-amine Chemical compound C1=CC=CC=C1N(C=1C2=CC=CC=C2C=CC=1)C1=CC=C(C=2C=CC(=CC=2)N(C=2C=CC=CC=2)C=2C3=CC=CC=C3C=CC=2)C=C1 IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13

- 230000005525 hole transport Effects 0.000 description 12

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 12

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 12

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 10

- UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K bis[(2-methylquinolin-8-yl)oxy]-(4-phenylphenoxy)alumane Chemical compound [Al+3].C1=CC=C([O-])C2=NC(C)=CC=C21.C1=CC=C([O-])C2=NC(C)=CC=C21.C1=CC([O-])=CC=C1C1=CC=CC=C1 UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 10

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 10

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 10

- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N Alumina Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 9

- 230000008569 process Effects 0.000 description 9

- -1 aromatic amines compound Chemical class 0.000 description 8

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 8

- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 8

- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 8

- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 8

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 7

- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 7

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 7

- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 7

- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 6

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 6

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N copper(II) phthalocyanine Chemical compound [Cu+2].C12=CC=CC=C2C(N=C2[N-]C(C3=CC=CC=C32)=N2)=NC1=NC([C]1C=CC=CC1=1)=NC=1N=C1[C]3C=CC=CC3=C2[N-]1 XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 6

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 6

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 6

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 6

- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 6

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 5

- 150000004696 coordination complex Chemical class 0.000 description 5

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5

- 239000007789 gas Substances 0.000 description 5

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5

- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 4

- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 4

- 238000010549 co-Evaporation Methods 0.000 description 4

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4

- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 4

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4

- PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M lithium fluoride Chemical compound [Li+].[F-] PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4

- 125000002080 perylenyl group Chemical group C1(=CC=C2C=CC=C3C4=CC=CC5=CC=CC(C1=C23)=C45)* 0.000 description 4

- CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N peryrene Natural products C1=CC(C2=CC=CC=3C2=C2C=CC=3)=C3C2=CC=CC3=C1 CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 4

- 238000007639 printing Methods 0.000 description 4

- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 4

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 4

- 239000006200 vaporizer Substances 0.000 description 4

- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 4

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 3

- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 3

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3

- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3

- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 3

- 230000007850 degeneration Effects 0.000 description 3

- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 3

- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 3

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3

- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 3

- 230000004044 response Effects 0.000 description 3

- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 3

- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 3

- UOCMXZLNHQBBOS-UHFFFAOYSA-N 2-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenol zinc Chemical compound [Zn].Oc1ccccc1-c1nc2ccccc2o1.Oc1ccccc1-c1nc2ccccc2o1 UOCMXZLNHQBBOS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- FQJQNLKWTRGIEB-UHFFFAOYSA-N 2-(4-tert-butylphenyl)-5-[3-[5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]phenyl]-1,3,4-oxadiazole Chemical compound C1=CC(C(C)(C)C)=CC=C1C1=NN=C(C=2C=C(C=CC=2)C=2OC(=NN=2)C=2C=CC(=CC=2)C(C)(C)C)O1 FQJQNLKWTRGIEB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline Chemical compound C1=CC=CC=C1C1=CC=NC2=C1C=CC1=C(C=3C=CC=CC=3)C=CN=C21 DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 description 2

- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 2

- 229910000733 Li alloy Inorganic materials 0.000 description 2

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000004642 Polyimide Substances 0.000 description 2

- SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N Quinoline Chemical compound N1=CC=CC2=CC=CC=C21 SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N Thiophene Chemical compound C=1C=CSC=1 YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 150000001335 aliphatic alkanes Chemical class 0.000 description 2

- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 2

- 150000001398 aluminium Chemical class 0.000 description 2

- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 2

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2

- 229920000547 conjugated polymer Polymers 0.000 description 2

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2

- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 2

- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2

- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2

- NBVXSUQYWXRMNV-UHFFFAOYSA-N fluoromethane Chemical compound FC NBVXSUQYWXRMNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010931 gold Substances 0.000 description 2

- 230000005283 ground state Effects 0.000 description 2

- 238000004770 highest occupied molecular orbital Methods 0.000 description 2

- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 2

- 150000002484 inorganic compounds Chemical class 0.000 description 2

- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910052741 iridium Inorganic materials 0.000 description 2

- GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N iridium atom Chemical compound [Ir] GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2

- 239000001989 lithium alloy Substances 0.000 description 2

- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2

- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2

- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2

- YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N phenanthrene Chemical compound C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C=CC2=C1 YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 2

- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 2

- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 2

- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2

- 238000005036 potential barrier Methods 0.000 description 2

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2

- MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N quinolin-8-ol Chemical compound C1=CN=C2C(O)=CC=CC2=C1 MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000007788 roughening Methods 0.000 description 2

- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2

- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2

- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 2

- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 description 2

- IJVBYWCDGKXHKK-UHFFFAOYSA-N 1-n,1-n,2-n,2-n-tetraphenylbenzene-1,2-diamine Chemical class C1=CC=CC=C1N(C=1C(=CC=CC=1)N(C=1C=CC=CC=1)C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 IJVBYWCDGKXHKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- IYZMXHQDXZKNCY-UHFFFAOYSA-N 1-n,1-n-diphenyl-4-n,4-n-bis[4-(n-phenylanilino)phenyl]benzene-1,4-diamine Chemical compound C1=CC=CC=C1N(C=1C=CC(=CC=1)N(C=1C=CC(=CC=1)N(C=1C=CC=CC=1)C=1C=CC=CC=1)C=1C=CC(=CC=1)N(C=1C=CC=CC=1)C=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 IYZMXHQDXZKNCY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZVFJWYZMQAEBMO-UHFFFAOYSA-N 1h-benzo[h]quinolin-10-one Chemical compound C1=CNC2=C3C(=O)C=CC=C3C=CC2=C1 ZVFJWYZMQAEBMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- SNTWKPAKVQFCCF-UHFFFAOYSA-N 2,3-dihydro-1h-triazole Chemical compound N1NC=CN1 SNTWKPAKVQFCCF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UJPHWVYNGODIMX-UHFFFAOYSA-N 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol zinc Chemical compound [Zn].Oc1ccccc1-c1nc2ccccc2s1 UJPHWVYNGODIMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- KZMAWJRXKGLWGS-UHFFFAOYSA-N 2-chloro-n-[4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-n-(3-methoxypropyl)acetamide Chemical compound S1C(N(C(=O)CCl)CCCOC)=NC(C=2C=CC(OC)=CC=2)=C1 KZMAWJRXKGLWGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NSMJMUQZRGZMQC-UHFFFAOYSA-N 2-naphthalen-1-yl-1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthroline Chemical compound C12=CC=CN=C2C2=NC=CC=C2C2=C1NC(C=1C3=CC=CC=C3C=CC=1)=N2 NSMJMUQZRGZMQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N 2-phenylpyridine Chemical compound C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=N1 VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N 2-quinolin-2-ylquinoline Chemical compound C1=CC=CC2=NC(C3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=CC=C21 WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZVFQEOPUXVPSLB-UHFFFAOYSA-N 3-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-5-(4-phenylphenyl)-1,2,4-triazole Chemical compound C1=CC(C(C)(C)C)=CC=C1C(N1C=2C=CC=CC=2)=NN=C1C1=CC=C(C=2C=CC=CC=2)C=C1 ZVFQEOPUXVPSLB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- SCZWJXTUYYSKGF-UHFFFAOYSA-N 5,12-dimethylquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione Chemical compound CN1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=C1C=C1C(=O)C3=CC=CC=C3N(C)C1=C2 SCZWJXTUYYSKGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910001316 Ag alloy Inorganic materials 0.000 description 1

- 241001270131 Agaricus moelleri Species 0.000 description 1

- UAWSFVGZNFBYOC-UHFFFAOYSA-N C1(=CC=CC=C1)N(C1=CC(=CC=C1)CN)C1=C(C=CC=C1)C1=CC=CC=C1 Chemical group C1(=CC=CC=C1)N(C1=CC(=CC=C1)CN)C1=C(C=CC=C1)C1=CC=CC=C1 UAWSFVGZNFBYOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000005977 Ethylene Substances 0.000 description 1

- 206010021033 Hypomenorrhoea Diseases 0.000 description 1

- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HDDYZBALTSRZPD-UHFFFAOYSA-N NCC=1C=C(C=CC1)N(C1=CC=CC=C1)C1=C(C=CC=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 Chemical class NCC=1C=C(C=CC1)N(C1=CC=CC=C1)C1=C(C=CC=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 HDDYZBALTSRZPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N Oxazole Chemical compound C1=COC=N1 ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920001609 Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Polymers 0.000 description 1

- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 1

- 239000004695 Polyether sulfone Substances 0.000 description 1

- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1

- 229910052581 Si3N4 Inorganic materials 0.000 description 1

- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N Thiazole Chemical group C1=CSC=N1 FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- CUJRVFIICFDLGR-UHFFFAOYSA-N acetylacetonate Chemical compound CC(=O)[CH-]C(C)=O CUJRVFIICFDLGR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1

- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1

- 229910000272 alkali metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010405 anode material Substances 0.000 description 1

- 239000002585 base Substances 0.000 description 1

- 125000005605 benzo group Chemical group 0.000 description 1

- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 1

- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004305 biphenyl Substances 0.000 description 1

- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 1

- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1

- 239000010406 cathode material Substances 0.000 description 1

- 229910052798 chalcogen Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000001787 chalcogens Chemical class 0.000 description 1

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1

- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1

- 239000002322 conducting polymer Substances 0.000 description 1

- 229920001940 conductive polymer Polymers 0.000 description 1

- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1

- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1

- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1

- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1

- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1

- 238000013461 design Methods 0.000 description 1

- AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N digallium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Ga+3].[Ga+3] AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000007772 electrode material Substances 0.000 description 1

- 238000005401 electroluminescence Methods 0.000 description 1

- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1

- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1

- 229910001195 gallium oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000004820 halides Chemical class 0.000 description 1

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1

- 229910003437 indium oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N indium(iii) oxide Chemical group [O-2].[O-2].[O-2].[In+3].[In+3] PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- MRNHPUHPBOKKQT-UHFFFAOYSA-N indium;tin;hydrate Chemical compound O.[In].[Sn] MRNHPUHPBOKKQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1

- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1

- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1

- RTRAMYYYHJZWQK-UHFFFAOYSA-N iridium;2-phenylpyridine Chemical compound [Ir].C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=N1 RTRAMYYYHJZWQK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000005355 lead glass Substances 0.000 description 1

- 239000003446 ligand Substances 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910001947 lithium oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M lithium;3-oxobutanoate Chemical compound [Li+].CC(=O)CC([O-])=O UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1

- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 1

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1

- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1

- 150000004866 oxadiazoles Chemical class 0.000 description 1

- BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);tantalum(5+) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ta+5].[Ta+5] BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1

- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 description 1

- IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N phthalocyanine Chemical compound N1C(N=C2C3=CC=CC=C3C(N=C3C4=CC=CC=C4C(=N4)N3)=N2)=C(C=CC=C2)C2=C1N=C1C2=CC=CC=C2C4=N1 IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 1

- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 description 1

- 229920003208 poly(ethylene sulfide) Polymers 0.000 description 1

- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 1

- 229920000767 polyaniline Polymers 0.000 description 1

- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1

- 229920006393 polyether sulfone Polymers 0.000 description 1

- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1

- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1

- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1

- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1

- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1

- HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N silicon nitride Chemical compound N12[Si]34N5[Si]62N3[Si]51N64 HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1

- 229910001936 tantalum oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 125000000999 tert-butyl group Chemical group [H]C([H])([H])C(*)(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1

- 150000003852 triazoles Chemical class 0.000 description 1

- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1

- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K30/00—Organic devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation

- H10K30/80—Constructional details

- H10K30/865—Intermediate layers comprising a mixture of materials of the adjoining active layers

-

- H—ELECTRICITY

- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL

- H05B33/00—Electroluminescent light sources

- H05B33/12—Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces

- H05B33/14—Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of the electroluminescent material, or by the simultaneous addition of the electroluminescent material in or onto the light source

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K50/00—Organic light-emitting devices

- H10K50/10—OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED]

- H10K50/11—OLEDs or polymer light-emitting diodes [PLED] characterised by the electroluminescent [EL] layers

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K59/00—Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K59/00—Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00

- H10K59/80—Constructional details

- H10K59/87—Passivation; Containers; Encapsulations

- H10K59/871—Self-supporting sealing arrangements

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K59/00—Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00

- H10K59/80—Constructional details

- H10K59/87—Passivation; Containers; Encapsulations

- H10K59/871—Self-supporting sealing arrangements

- H10K59/8723—Vertical spacers, e.g. arranged between the sealing arrangement and the OLED

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K85/00—Organic materials used in the body or electrodes of devices covered by this subclass

- H10K85/30—Coordination compounds

- H10K85/321—Metal complexes comprising a group IIIA element, e.g. Tris (8-hydroxyquinoline) gallium [Gaq3]

- H10K85/324—Metal complexes comprising a group IIIA element, e.g. Tris (8-hydroxyquinoline) gallium [Gaq3] comprising aluminium, e.g. Alq3

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K85/00—Organic materials used in the body or electrodes of devices covered by this subclass

- H10K85/60—Organic compounds having low molecular weight

-

- H—ELECTRICITY

- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H10K—ORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES

- H10K85/00—Organic materials used in the body or electrodes of devices covered by this subclass

- H10K85/60—Organic compounds having low molecular weight

- H10K85/631—Amine compounds having at least two aryl rest on at least one amine-nitrogen atom, e.g. triphenylamine

Abstract

提供了一种寿命长功耗小的发光器件和电子设备。由空穴输运材料组成的空穴输运区、由电子输运材料组成的电子输运区、以及空穴输运材料和电子输运材料二者以固定比率在其中混合的混合区,被形成在有机化合物膜中。具有浓度梯度的区域被形成在混合区与载流子输运区之间,直至达到固定的比率。此外,借助于将发光材料掺杂到混合区中,在存在于常规叠层结构的各个层之间的所有界面被清除的情况下,能够分别表明空穴输运功能、电子输运功能、以及发光功能。从而能够提供功耗小而寿命长的有机发光元件。并能够用此有机发光元件制造发光器件和电子设备。

Description

技术领域

本发明涉及到采用有机发光元件的发光器件,此有机发光元件具有阳极、阴极、以及含有有机化合物的薄膜(以下称为“有机化合物膜”),借助于施加电场,能够在此薄膜中获得发光。确切地说,本发明涉及到使用驱动电压比常规驱动电压低且寿命长的有机发光元件的发光器件。注意,在本说明书中,术语发光器件指的是采用有机发光元件作为发光元件的图象显示器或发光器件。而且,其中连接器例如各向异性导电膜(柔性印刷电路FPC)、TAB(带自动键合)带、或TCP(带载体封装件)被固定到有机发光元件的模块、其中印刷电路板被提供在TAB带或TCP的触点(tip)上的模块、以及其中用COG(玻璃上芯片)方法将IC(集成电路)直接安装到有机发光元件的模块,都包括在发光器件的范畴中。

背景技术

有机发光元件是借助于施加电场而发光的元件。发光的机制是,借助于将电压施加到把有机化合物膜夹在其中的二个电极之间,从阴极注入的电子在有机化合物膜中与阳极注入的空穴复合,形成激发态分子(以下称为“分子激子”)。当分子激子返回到基态时,能量被释放,从而发光。

注意,分子激子有可能由有机化合物形成为处于单重激发态或处于三重激发态,且其中某种激发态可以对发光有贡献的二种情况都被包括在本说明书中。

对于这些类型的有机发光元件,有机化合物膜通常由厚度小于1μm的薄膜形成。而且,有机发光元件是自发光元件,其中由有机化合物膜本身发光,因而不需要常规液晶显示器中所用那样的后照光。因此,能够制造极端薄而轻的有机发光元件,是一个很大的优点。

而且,当考虑有机化合物膜的载流子迁移率时,从载流子注入直至在厚度约为100-200nm的有机化合物膜中复合所用的时间,约为几十毫微秒。且即使在包括从载流子复合直至发光的过程,也能够在1微秒内达到发光。因此,发光元件具有极快的响应速度是其一个特性。

此外,由于有机发光元件是载流子注入型的发光元件,故可以用直流电流驱动,因而不容易产生噪声。关于驱动电压,已经报道(参考文献1:Tang,C.W.and VanSlyke,S.A.,“Organic Electro-luminescentDiodes”,Applied Physics Letters,Vol.51,No.12,PP.913-915(1987)),借助于首先采用均匀厚度约为100nm的极薄的有机化合物膜,选择使有机化合物膜的载流子注入势垒小的电极材料,此外引入异质结构(二层结构),在5.5V下获得了100cd/m2的足够亮度。

由于其尺寸薄、重量轻、响应速度高、以及直流低电压驱动,故有机发光元件作为下一代平板显示元件的显示元件,已经成为大家注意的中心。而且,有机发光元件是自发光类型的,并具有宽广的视场,因而其清晰度比较好,被认为能够作为便携式装置显示屏所用的元件。

在参考文献1所示的有机发光元件中,功函数低且比较稳定的Mg:Ag合金被用于阴极,作为使相对于有机化合物膜的载流子注入势垒更小,从而提高电子注入性能的一种方法。于是有可能将大量的载流子注入到有机化合物膜中。

此外,采用其中由芳香族胺化合物组成的空穴输运层和三(8-羟基喹啉)铝(以下称为“Alq3”)组成的电子输运层被层叠成有机化合物膜的单异质结,明显地提高了载流子复合效率。其解释如下。

例如,若有机发光元件仅仅有一个单层Alq3,则由于Alq3具有电子输运性质,从阴极注入的几乎所有电子将到达阳极而不与空穴复合,发光效率从而极差。亦即,为了使单层有机发光元件的效率更好(即为了在低电压下执行驱动),必须采用能够平衡输运电子和空穴二者的材料(以下称为“双极材料”)。Alq3不满足此条件。

然而,倘若使用像参考文献1那样的单异质结,则从阴极注入的电子被空穴输运层和电子输运层之间的界面与发光层阻挡,并被限止在电子输运层和发光层中。载流子因而在电子输运层和发光层中发生高效率复合,从而达到效率良好的发光。

将这种类型的阻挡功能概念加以扩展,就容易控制载流子复合区域。例如,已经报道,借助于通过将能够阻挡空穴的层(空穴阻挡层)插入在空穴输运层与电子输运层之间,把空穴限制在空穴输运层中,已经成功地使空穴输运层发光。(参考文献2:Kijima,Y.,Asai,N.,andTamura,S.,“A Blue Organic Light Emitting Diode”,Japanese Journalof Applied Physics,Vol.38,pp.5274-5277(1999))。

而且,参考文献1的有机发光元件执行功能分离,其中由空穴输运层执行空穴输运,而由电子输运层和发光层执行电子输运和发光。功能分离的概念被进一步扩展到双异质结(三层结构)概念,其中发光层被空穴输运层和电子输运层夹在中间(参考文献3:Adachi,C.,Tokoto,S.,Tsutsui,T.,and Saito,S.,“Electroluminescence in Organic Films witha Three-layered Structure”,Japanese Journal of Applied Physics,Vol.27,No.2,pp.L269-L271(1988))。

所谓的功能分离的一个优点是需要制作一种具有几种功能(诸如发光能力、载流子输运性质、从电极注入载流子的能力)的有机材料,因而功能分离在分子设计等方面提供了很大的自由度(例如不再需要不合理地寻找双极材料)。换言之,借助于组合诸如分别具有好的发光性能与好的载流子输运性能的材料,能够容易地获得高效率发光。

参考文献1所讨论的叠层结构由于这些优点(载流子阻挡功能和功能分离)而在目前得到了广泛的应用。

然而,由于此结构由不同类型物质的结形成,故在如上所述的叠层结构的各个层之间产生界面边界(以下称为“有机界面”)。下面提出源于形成有机界面的二个问题。

首先一个问题是阻碍了驱动电压的进一步降低。对于有机发光元件已经报道,实际上,使用共轭聚合物的单层结构对于驱动电压来说是优异的,并保持了目前最高的功率效率(单位为1m/W)(与单重激发态的发光相比)(参考文献4:Tsutsui,T.,J.Applied Physics Society OrganicMolecules-Bio-electronics Section,Vol.11,No.1,p.8(2000))。(然而,这是与单重激发态发光的比较,不包括三重激发态发光)。

注意,参考文献4所讨论的共轭聚合物是双极材料,且能够获得与叠层结构相当的载流子复合效率水平。实际上,倘若能够使载流子复合效率相当,无须使用叠层结构,借助于例如使用双极聚合物,具有几个有机界面的单层结构因而也显现出比较低的驱动电压。这最终暗示着载流子在有机界面中的迁移受到了阻碍。

此外,另一个起源于有机界面的问题是对有机发光元件的元件寿命(元件损坏)的影响。亦即,亮度由于载流子迁移率下降和电荷积累而下降。

关于这一退化的机制,还没有建立明确的理论,但已经报道,借助于将空穴注入层插入在阳极与空穴输运层之间,以及借助于以短波长执行交流驱动代替直流驱动,能够抑制亮度的下降(参考文献5:VanSlyke,S.A.,Chen,C.H.,and Tang,C.W.,“Organic Electro-luminescnentDevices with Improved Stability”,Applied Physics Letters,Vol.69,No.15,PP.2160-2162(1966))。可以说这是借助于插入空穴注入层和借助于采用交流驱动消除电荷积累而能够抑制亮度下降的实验证明。

从上面的讨论可见,叠层结构具有能够容易地提高载流子复合效率(载流子阻挡功能)以及能够提高材料选择自由度(功能分离)的优点。但由于形成有机界面,特别是阻挡载流子的界面而抑制了载流子迁移率,这又影响了驱动电压和亮度的下降。

发明内容

本发明的目的是,借助于制造不同于常规使用的叠层概念的元件来消除存在于有机化合物膜中的有机界面,从而提高载流子迁移率,且同时表达相似于叠层结构的功能分离的多个材料的功能(以下称为“功能表示”)。此外,本发明的目的是采用功能表示提供驱动电压比常规元件更低而元件寿命更长的有机发光元件。

而且本发明的目的是提供一种发光器件,借助于采用此有机发光元件,此发光器件的驱动电压比常规器件更低而寿命更长。此外,本发明的目的是提供电子装置,借助于用上述的发光器件来制造此电子装置,此电子装置的电功耗比常规电子设备更低而寿命更长。

本发明人认为下面将要讨论的二种机制是有机界面的形成阻碍载流子迁移的模型。

首先考虑从有机界面形貌产生的一种机制。有机发光元件中的有机化合物膜通常是一种非晶态膜,并由有机化合物分子根据分子之间的力,主要是偶极子相互作用发生聚集而形成。但若用这种分子聚集形成异质结构,则异质结构界面(亦即有机界面)中,分子尺寸和形状的差别有可能具有很大的影响。

特别是在用分子尺寸差别大的材料形成异质结构的情况下,有机界面中的结的共形性被认为变得更差。其概念图示于图1。在图1中,由小分子101形成的第一层111和由大分子102形成的第二层112被叠层。在此情况下,在有机界面113中产生共形性很差的区域114。

存在着这样的可能性,即图1所示的共形性很差的区域114会变成阻碍载流子迁移的势垒(即能量势垒),而这意味着阻碍驱动电压被进一步降低。而且,不能克服此能量势垒的载流子积累成为电荷,从而如上所述有可能会引起亮度下降。

由形成叠层结构(亦即形成有机界面)的过程引起的另一种机制也被考虑过。如图2所示,为了在制作叠层结构的各个层时避免沾污,通常用多工作室方法(在线方法)蒸发设备来制造有机发光元件。

在图2的例子中,示出了用来制作由空穴输运层、发光层、和电子输运层组成的三层结构(双异质结构)的蒸发设备。首先,具有阳极(例如氧化铟锡(以下称为“ITO”))的衬底被送入到入口工作室中,并借助于在紫外辐照工作室中的真空气氛中用紫外光辐照来执行阳极表面清洗。特别是对于阳极是诸如ITO的氧化物的情况,在此加工工作室中执行氧化加工。此外,在蒸发工作室201中制作空穴输运层,在蒸发工作室202-204中制作各个发光层(三种颜色:图2中的红、绿、蓝),在蒸发工作室205中制作电子输运层,并在蒸发工作室206中制作阴极,以便形成叠层结构的各个层。最后在密封工作室中进行密封,并从出口工作室取出有机发光元件。

这种在线方法蒸发设备的特点是,各个层的蒸发分别在不同的蒸发工作室,亦即蒸发工作室201-205中进行。换言之,这是一种各个层的材料不相互混合的设备结构。

顺便说一下,虽然蒸发设备内部的压力通常被降低到约为10-4-10-5Pa的量级,但仍然有非常少量的气体成分(例如氧和水)。即使是这种非常少量的气体成分,在这种真空水平下也容易在几秒钟内形成约为单分子层量级的吸附层。

因此,当用图2这样的设备制造叠层结构的有机发光元件时,在各个层的制作之间产生大的间隔。换言之,在制作各个层的间隔中,恐怕会由于非常少量的气体成分而形成吸附层(以下称为“杂质层”),特别是通过第二传送工作室进行传送时。

图3示出了这种情况的概念图。图3示出了在二个层叠层的过程中,由非常少量的杂质303(例如水或氧)组成的杂质层313被形成在由第一有机化合物301组成的第一层311与由第二有机化合物302组成的第二层312之间。

这样形成在各个层之间(亦即有机界面)的杂质层,成为捕获载流子的杂质区,从而在完成有机发光元件之后阻碍载流子迁移,因而提高驱动电压。此外,电荷会积累在捕获载流子的杂质区(如果存在的话)中,因而有可能如上所述导致亮度降低。

考虑到这种机制,为了克服上述的有机界面中产生的问题(有机界面的形貌变坏和杂质层的形成),元件结构和制造工艺二者都必须超越常规的叠层结构元件。例如,制作在二个电极之间的具有其中空穴输运材料与电子输运材料被混合的单层(以下称为“被混合的单层”)的有机发光元件,已经被报道作为完全消除有机界面的有机发光元件的例子(参考文献6:Naka,S.,Shinno,K.I,Okada,H.,Onnagawa,H.,and Miyashita,K.,“Organic Electroluminescent Devices Using a MixedSingle Layer”,Japanese Journal of Applied Physics,Vol.33,No.12B,pp.L1772-L1774(1994))。

在参考文献6中,借助于按1∶4的比率将分别具有空穴输运性质和电子输运性质的4,4’-双[N-(3-甲基苯基)-N-苯氨基]-联苯(以下称为“TPD”)与Alq3混合,来制作单层结构。但表明,从发光效率的观点看,单层结构劣于叠层结构(亦即由TPD与Alq3组成的其中形成有机界面的异质结构)。虽然借助于对发光材料进行掺杂能够大幅度改善发光效率,但比之以发光材料掺杂的叠层结构仍然有一定的不足。

其原因被认为是,在被混合的单层的情况下,从阳极注入的空穴与从阴极注入的电子倾向于通过反电极而不复合。叠层结构具有载流子阻挡功能,因而不产生这种问题。

换言之,这是因为在参考文献6的混合单层中不执行功能表示。亦即,若不形成能够表示各个功能的各个区域,例如有机化合物膜中靠近阳极的区域表现空穴输运功能,靠近阴极的区域表现电子输运功能,且发光区(载流子复合区域)被形成在与二个电极分隔开的部分,则即使消除了有机界面,也无法得到效率良好的发光。

考虑到这些情况,本发明人提出了一种用来得到不同于参考文献6而能够表示功能并消除有机界面的有机发光元件的方法。图4示出了其概念图。注意,虽然此处阳极402被制作在衬底401上,但也可以采用阴极404被制作在衬底401上的反结构。

由空穴输运材料430组成的空穴输运区405、电子输运材料431组成的电子输运区409、以及空穴输运材料和电子输运材料以固定比率(以下称为x∶y)被混合的混合区407,被制作在图4所示元件的含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜403中。利用加入发光的发光材料410,在混合区407中形成发光区432。

此外,分别在混合区407与空穴输运区405之间以及混合区407与电子输运区409之间制作第一浓度变化区406和第二浓度变化区408。在各个浓度变化区中形成浓度梯度,使浓度比率逐渐变得更靠近混合区的比率x∶y。图5示出了浓度分布的示意图。

当形成这种元件时,空穴输运材料能够在阳极侧接收并输运空穴,而另一方面,电子输运材料能够在阴极侧接收并输运电子。而且,在浓度变化区406和408中形成缓慢的浓度梯度,以便避免突然的浓度变化(突然变化的最极端的例子是常规的异质结构,其中的浓度变化为0%到100%或100%到0%),从而能够基本上消除对载流子的能量势垒。

输入到有机化合物膜403的载流子从而被平滑地输运到混合区407而不受大的能量势垒的阻碍。这是浓度变化区406和408所起的一个非常重要的作用。此外,混合区407具有双极性,空穴和电子二者从而有可能在混合区407中运动。

此处重要的是含有发光材料的发光区被制作在混合区407中。换言之,借助于将发光材料410加入到混合区407中,能够防止载流子不复合就通过混合区,且同时保持发光区分隔于电极,并能够防止电极造成光的断裂(以下称为“猝灭”)。于是,与参考文献6的混合单层不同,能够表达各个功能(载流子输运和发光)的区域存在于有机化合物膜403中。

此外常规叠层结构那样的有机界面不存在于这种元件中。产生上述有机界面的前述问题(有机界面的形貌退化和杂质层的形成)因而能够被解决。

首先,用图6来解释如何解决有机界面的形貌退化。图6是由小分子601组成的区域611、大分子602组成的区域612、以及含有小分子601和大分子602二者的混合区域613构成的有机化合物膜的剖面图。注意,此处为了方便而在图中略去了浓度变化区。图6使此处不存在图1有机界面113那样的有机界面以及也不存在共形性很差的区域114的情况显而易见。

而且,解决了杂质层的形成。当制造图4那样的有机发光元件时,一开始用蒸发方法在阳极上制作空穴输运材料,然后,在蒸发空穴输运材料的过程中,除了空穴输运材料外,电子输运材料也被指定协同蒸发,从而形成混合区,然后,停止蒸发空穴输运材料而继续蒸发电子输运材料。因而不存在用图2那样的蒸发设备制造有机发光元件过程中出现的间断。亦即不提供形成杂质层的机会。

于是在本发明的有机发光元件中不形成有机界面,载流子迁移因而平滑,且对驱动电压或元件寿命没有不利的影响。此外,存在着相似于叠层结构那样的功能分离,因而不存在发光效率问题。

而且,本发明的结构具有混合结而不是具有常规叠层结构的不同物质之间的异质结,本发明的发光元件从而基于一种新颖的概念。

因此,利用本发明,发光器件被制作成具有有机发光元件,此有机发光元件具有:

阳极;

阴极;以及

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜;

其中:

有机化合物膜的结构中沿阳极到阴极的方向依次存在着:

由空穴输运材料构成的空穴输运区;

第一浓度变化区,其中电子输运材料的比例逐渐增加,直至空穴输运材料与电子输运材料之间的比率成为x∶y(其中x和y是正的常数);

混合区,它包含恒定比率为x∶y的空穴输运材料和电子输运材料;

第二浓度变化区,其中电子输运材料的比例从x∶y逐渐进一步增加;以及

由电子输运材料构成的电子输运区;以及

其中加入了用来发光的发光材料的发光区,被制作在混合区中。

注意,发光材料的最高被占据的分子轨道(HOMO)与最低未被占据的分子轨道(LUMO)(以下称为“激发能级”)之间的能量差最好比空穴输运材料与电子输运材料的更低。这是为了防止发光材料的分子激子的能量迁移。

而且,由用来增强空穴注入性能的材料(以下称为“空穴注入材料”)组成的空穴注入区,也可以被插入在图4中的阳极和有机化合物膜之间。而且,由用来增强电子注入性能的材料(以下称为“电子注入材料”)组成的电子注入区,也可以被插入在阴极和有机化合物膜之间。空穴注入区和电子注入区二者都可以被包括。

此情况下的空穴注入材料和电子注入材料是用来降低从电极到有机化合物膜的载流子注入势垒的材料,因而从电极到有机化合物膜的载流子迁移是平滑的。这些材料具有能够消除电荷积累的作用。但从避免形成如上所述那样的杂质层的观点看,在制作各个注入材料和有机化合物膜之间的各个膜的过程中,最好不出现间断。

而且,载流子复合部分几乎取决于混合区中的混合比率(越靠近中心,比率就变得越双极)。发光材料因而可以被加入到混合区内的整个区域(见图7A),并可以被仅仅加入到部分混合区(见图7B)。

此外,阻挡材料411可以被加入到混合区407的结构如图8A所示。注意,虽然此处阳极402被制作在衬底401上,但也可以使用阴极404制作在衬底上的反结构。而且,空穴注入区和电子注入区也可以制作在电极和有机化合物膜之间。

注意,术语阻挡材料表示包含在混合区407中的各个材料中激发能量最高的材料,起阻挡载流子的作用。此外,它还起防止分子激子扩散的作用。若阻挡材料411被加入到混合区407中,则混合区407中的载流子复合速率提高,而分子激子的扩散被防止,从而可望得到高的发光效率。然而,阻挡材料常常仅仅对空穴或电子具有阻挡功能,因此,若阻挡材料被加入到整个混合区,则可能破坏混合区中的载流子平衡。因此,仅仅将阻挡材料加入到部分混合区更好。

而且,HOMO能级低的材料,亦即能够阻挡空穴的那些材料,通常可以用作阻挡材料。如图8B所示,将阻挡材料411加入到比其中加入发光材料410的区域更靠近阴极侧的地方的技术因而是有效的。

近年来,从发光效率的观点看,在从三重激发态返回基态时能够转换发射能量(以下称为“三重激发能量”)的有机发光元件,由于其高的发光效率,已经成为大家关注的中心(参考文献7:O’Brien,D.F.,Baldo,M.A.,Thompson,M.E.,and Forrest,S.R.,“Improved EnergyTransfer in Electrophosphorescent Devices”,Applied Physics Letters,Vol.74,No.3,pp.442-444(1999);以及参考文献8:Tsutsui,T.,Yang,M.J.,Yahiro,M.,Nakamura,K.,Watanabe,T.,Tsuiji,T.,Fukuda,Y.,Wakimoto,T.,and Miyaguchi,S.,“High Quantum Efficiency inOrganic Light-Emitting Devices with Iridium-Complex as a TripletEmissive Center”,Japanese Journal of Applied Physics,Vol.38,pp.L1502-L1504(1999))。

铂作为中心金属的金属络合物以及铱作为中心金属的金属络合物,分别被用于参考文献7和参考文献8中。能够将这些三重激发能量转换成光发射的有机发光元件(以下称为“三重态发光元件”),能够达到比常规发光元件更高的发光亮度和高的发光效率。

然而,根据参考文献8报道的例子,对于初始亮度被设定为500cd/m2的情况,亮度的半衰期约为170小时,这是一个元件寿命的问题。采用发光材料的适当母体材料的发光层以及采用防止分子激子扩散的单一阻挡材料的阻挡层,对于三重态发光元件是必须的,因而成为叠层结构,而产生大量有机界面被认为是元件寿命短的原因。

将本发明应用于三重态发光元件,有可能得到具有极高功能,即根据来自三重激发态的高亮度发光和高的发光效率和长元件寿命的发光元件。注意,三重态分子激子的弥散距离大于单重态分子激子的,因而最好在混合区中含有阻挡材料。

顺便说一下,双极性对混合区是必须的,因此,最好将空穴输运材料相对于空穴输运材料和电子输运材料总质量的质量百分比设定为大于或等于10%并小于或等于90%。注意,这一比率被认为根据材料的组合而明显地变化。

而且,在本发明中,混合区包含发光区,亦即载流子在其中复合的区域,厚度因而必须使载流子不至于通过。因此,混合区的厚度最好等于或大于10nm。

附图说明

图1用来表示有机界面状态;

图2示出了蒸发设备;

图3示出了杂质层的形成;

图4示出了有机发光元件的结构;

图5示出了浓度分布;

图6用来表示混合区状态;

图7A和7B示出了有机发光元件的结构;

图8A和8B示出了有机发光元件的结构;

图9A和9B示出了蒸发设备;

图10示出了有机发光元件的结构;

图11A和11B示出了发光器件结构的剖面图;

图12示出了发光器件结构的剖面图;

图13A和13B分别示出了发光器件的上表面结构和剖面结构;

图14示出了发光器件结构的剖面图;

图15A-15C分别示出了发光器件的上表面结构和剖面结构;

图16A和16B示出了发光器件的结构;

图17A和17B示出了发光器件的结构;

图18A-18C示出了发光器件的结构;

图19A-19F示出了电子设备的特例;

图20A和20B示出了电子设备的特例;而

图21示出了发光器件的结构。

具体实施方式

下面讨论实现本发明的实施方案。注意,为了从有机发光元件取出光,阳极和阴极中的至少一个必须是透明的。此处讨论透明阳极被制作在衬底上且光从阳极取出的元件结构。实际上,也可以将本发明应用于光从阴极取出的结构以及光从衬底反面取出的结构。

在实现本发明时,为了防止形成杂质层,制造有机发光元件的生产过程变得非常重要。首先讨论本发明公开的制造有机发光元件的方法。

图9A是蒸发设备的上表面图,一个真空工作室910被用作蒸发工作室943,并在真空工作室内构成多个蒸发源944,得到一种单工作室方法。功函数不同的各个材料,例如空穴注入材料、空穴输运材料、电子输运材料、电子注入材料、阻挡材料、发光材料、以及构成阴极的材料,被分别存储在各个蒸发源中。

具有阳极(例如ITO)的衬底首先进入这种具有蒸发工作室的蒸发设备的入口工作室940中,若阳极是诸如ITO的氧化物,则在预处理工作室941中进行氧化处理(注意,虽然图9A中未示出,但也有可能建立紫外辐照工作室来清洗阳极表面)。此外,所有用来形成有机发光元件的材料都在真空工作室910中被蒸发。但阴极可以在真空工作室910中制作,阴极也可以在分离的蒸发工作室中制作。重要的是,直到形成阴极的周期,都可以在一个真空工作室910中用蒸发方法进行。最后在密封工作室942中进行密封,从出口工作室取出衬底,从而得到有机发光元件。注意,945表示传送工作室。

利用图9B(真空工作室910的剖面图)来解释用这种单工作室方法来制造本发明的有机发光元件的工艺。作为最简单的例子,图9B示出了用具有3个蒸发源(一个有机化合物蒸发源a916、一个有机化合物蒸发源b917、以及一个有机化合物蒸发源c918)的真空工作室910来制作含有空穴输运材料921、电子输运材料922、和发光材料923的有机化合物膜的工艺。

首先,具有阳极902的衬底901进入到真空工作室910内部,并被固定到安装板911(在蒸发过程中,衬底通常被旋转)。接着,降低真空工作室910内部的压力(最好降低到10-4pa或更低),然后对容器912进行加热,使空穴输运材料921蒸发,当达到预定蒸发速率(单位为/s)时,打开快门a914。于是开始蒸发。此时仍然关闭快门b915,容器b913也被加热。

当达到空穴输运区903的预定厚度时,逐渐打开快门b915,电子输运材料922的蒸发速率被提高。快门a914可以保持原样打开,也可以逐渐关闭,使空穴输运材料的蒸发速率降低。根据此时各个快门的打开和关闭的速度,在第一浓度变化区904中就形成浓度梯度。

接着,当空穴输运材料921对电子输运材料922的比例达到预定比率x∶y时,停止打开和关闭快门的操作,从而以恒定的蒸发速率形成混合区905。当形成混合区905时,也可以加入非常少量的发光材料923(图9B所示的状态)。

当混合区905达到预定厚度时,逐渐关闭快门a914,空穴输运材料921的蒸发速率从而降低。可以保持快门b915原样不变,也可以逐渐打开它,从而提高电子输运材料922的蒸发速率。根据打开和关闭快门的速度,在第二浓度变化区中就形成浓度梯度。此外,为了形成电子输运区,快门a914被完全关闭,并停止加热容器a912。

所有上述操作执行时不要出现任何间断,杂质层因而不会混入到任何区域中。

利用此方法,可以制造所述的所有有机发光元件,作为解决本发明的目的的方法。例如,对于阻挡材料被加入到化合物905中,且阻挡材料可以在形成混合区过程中被蒸发的情况,可以在图9B中建立用来蒸发阻挡材料的蒸发源。

而且,对于制作空穴注入区和电子注入区的情况,可以在同一个真空工作室即真空工作室910内建立各个注入材料的蒸发源。例如,若用蒸发方法在图9B中的阳极902与空穴输运区903之间形成空穴注入区,则借助于在阳极902上蒸发空穴注入材料之后不间断地立即蒸发空穴输运材料921,能够防止形成杂质层。

接着,下面给出诸如空穴注入材料、空穴输运材料、电子输运材料、电子注入材料、阻挡材料、以及发光材料之类的材料的优选材料的例子。注意,能够用于本发明的有机发光元件的材料不局限于下述的材料。

若采用有机化合物,则卟啉化合物可用作空穴注入材料,例如酞花菁(以下称为“H2Pc”)和酞菁铜(以下称为“CuPc”)。还有对导电聚合物进行化学掺杂的材料,以及诸如用聚苯乙烯磺酸(以下称为“PSS”)掺杂的聚二羟基噻吩乙烯(以下称为“PEDOT”)和聚苯胺之类的材料。而且,聚合物绝缘体也可以用于匀平,并常常使用聚酰亚胺(以下称为“PI”)。此外,诸如金或铂的金属薄膜以及氧化铝的超薄膜(以下称为“氧化铝”)之类的无机化合物也被采用。

芳香胺化合物(亦即在苯环与氮之间具有键的化合物)被最广泛地用作空穴输运材料。除了上述的TPD之外,诸如星芒芳香胺化合物4,4’-双[N-(1-萘酰)-N-苯-氨基]-联苯(以下称为“α-NPD”)、4,4’,4”-三(N,N-二苯氨基)-三苯胺(以下称为“TDATA”)、以及4,4’,4”-三[N-(3-甲基苯基)-N-苯氨基]-三苯胺(以下称为“MTDATA”)之类的TPD的衍生物,可以作为广泛使用的材料。

金属络合物常常被用作电子输运材料,存在着诸如上面讨论的Alq3的具有喹啉分子构架或苯并分子构架的金属络合物、三(4-甲基-8-羟基喹啉)铝(以下称为“Almq3”)、以及双(10-羟基苯并[h]-喹啉)铍(以下称为“BeBq2”),还有例如混合配体络合物双(2-甲基-8-羟基喹啉)-(4-羟-联苯基)-铝(以下称为“BAlq”)之类的材料。而且,还有具有恶唑或噻唑配体的金属络合物,例如双[2-(2-羟苯基)-苯并恶唑]锌(以下称为“Zn(BOX)2”)、双[2-(2-羟苯基)-苯并噻唑]锌(以下称为“Zn(BTZ)2”)。除了金属络合物之外,恶二唑衍生物例如2-(4-联苯基)-5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4-恶二唑(以下称为“PBD”)和1,3-双[5-(对叔丁基苯基)-1,3,4-恶二唑-2-类]苯(以下称为“OXD-7”),也具有电子输运性质。三唑衍生物例如3-(4-叔丁基苯基)-4-苯基-5-(4-联苯基)-1,2,4-三唑(以下称为“TAZ”)和3-(4-叔丁基)-4-(4-乙基苯基)-5-(4-联苯类基)-1,2,4-三唑(以下称为“p-EtTAZ”),以及菲咯啉衍生物例如血管菲(以下称为“BPhen”)和血管亚铜试剂(以下称为“BCP”),也具有电子输运性质。

上述电子输运材料可以被用作电子注入材料。此外,也常常使用诸如氟化锂的碱金属卤化物和诸如氧化锂的碱金属氧化物组成的绝缘超薄膜。而且,也可以使用诸如乙酰乙酸锂(以下称为“Li(acac)”)和8-羟基喹啉锂(以下称为“Liq”)的碱金属络合物。

上述材料BAlq、OXD-7、TAZ、p-EtTAZ、BPhen、BCP等,由于其高的激发能级而可以用作阻挡材料。

除了诸如上述Alq3、Almq3、BeBq2、BAlq、Zn(BOX)2、和Zn(BTZ)2的金属络合物之外,各种荧光颜料也可以用作发光材料。而且,还可以使用三重态发光材料作为发光材料,且主要使用具有铂或铱作为中心金属的络合物。已知诸如三(2-苯基吡啶)铱(以下称为“Ir(ppy)3”)以及2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-卟啉-铂(以下称为“PtOEP”)的材料是三重态发光材料。

借助于组合上述具有不同功能的材料并将其应用于本发明的有机发光元件,能够制造具有比常规发光元件驱动电压更低且寿命更长的有机发光元件。

实施方案

实施方案1

在图7A的有机发光元件的这一实施方案中,示出了一种有机发光元件,其中由空穴注入材料组成的空穴注入区被插入在阳极402与有机化合物膜403之间。

首先,制备玻璃衬底401,其上用溅射方法制作厚度约为100nm的ITO薄膜和阳极402。然后,将具有阳极402的玻璃衬底401传送到图9A和9B所示那样的真空工作室内部。在此实施方案中,为了蒸发5种材料(4种材料是有机化合物,1种是成为阴极的金属),需要5个蒸发源。

首先蒸发20nm的空穴注入材料CuPc,当完成20nm的CuPc蒸发时,在不出现间断的情况下,以3/s的蒸发速率开始蒸发空穴输运材料α-NPD。不形成间断的理由是如上所述为了防止形成杂质层。

在制作厚度为20nm的仅仅由α-NPD组成的空穴输运区405之后,电子输运材料Alq3蒸发源的快门被逐渐打开,而α-NPD的蒸发速率保持固定在3/s。于是形成厚度约为10nm的具有浓度梯度的第一浓度变化区406。当第一浓度变化区406的厚度达到10nm时,将Alq3的蒸发速率调节到3/s。

接着,将Alq3的蒸发速率固定在3/s,使α-NPD与Alq3之间的蒸发速率比率成为1∶1,并利用协同蒸发形成混合区407。同时将荧光颜料N,N’-二甲基二氢喹吖啶二酮(以下称为“MQd”)加入作为发光材料410。MQd的蒸发速率被控制成使MQd的比例约为总重量的1%重量比。

在混合区407的厚度达到30nm之后,停止蒸发MQd,并逐渐关闭α-NPD蒸发源的快门,而Alq3的蒸发速率固定在3/s。于是形成厚度约为10nm的具有浓度梯度的第二浓度变化区408。当第二浓度变化区408的厚度达到10nm时,停止蒸发α-NPD。

此外,借助于仅仅继续蒸发Alq3,能够形成电子输运区409。其厚度设定为40nm。最后,借助于蒸发厚度约为150nm的Al:Li合金作为阴极,就得到发射来自MQd的绿色光的有机发光元件。

实施方案2

在此实施方案中,示出了图8B所示有机发光元件的特定例子。

首先,制备玻璃衬底401,其上用溅射方法制作厚度约为100nm的ITO薄膜并形成阳极402。然后,将具有阳极402的玻璃衬底401传送到图9A和9B所示那样的真空工作室内部。在此实施方案中,为了蒸发5种材料(4种材料是有机化合物,1种是成为阴极的金属),需要5个蒸发源。

在制作厚度为30nm的仅仅由空穴输运材料MTDATA组成的空穴输运区405(蒸发速率为3/s)之后,MTDATA蒸发源的快门被逐渐关闭,而电子输运材料PBD的蒸发源的快门逐渐打开。于是形成厚度约为10nm的具有浓度梯度的第一浓度变化区406。一旦第一浓度变化区406的厚度达到10nm,就将MTDATA的蒸发速率调节到1/s,并将PBD的蒸发速率调节到4/s。

接着,将MTDATA和PBD的蒸发速率分别固定在1/s和4/s,使MTDATA和PBD的蒸发速率比率为1∶4,利用协同蒸发形成厚度为30nm的混合区407。将作为发光材料410的荧光颜料二萘嵌苯加入到混合区407的中部10nm(亦即30nm厚的混合区的10-20nm之间)。加入二萘嵌苯使二萘嵌苯对总重量的比率约为5%重量比。而且,将作为阻挡材料411的BCP加入到混合区407的最后10nm(亦即30nm厚的混合区的20-30nm之间)。加入BCP使蒸发速率比率成为MTDATA∶PBD∶BCP=1∶4∶5(换言之,以5/s的速率蒸发BCP)。

在混合区407的厚度达到30nm之后,停止蒸发BCP,并逐渐关闭MTDATA蒸发源的快门,而PBD的蒸发速率固定在4/s。于是形成厚度约为10nm的具有浓度梯度的第二浓度变化区408。当第二浓度变化区408的厚度达到10nm时,调节MTDATA的蒸发以便结束。

此外,借助于仅仅继续蒸发PBD而形成电子输运区409。其厚度为30nm。最后,借助于蒸发厚度约为150nm的Al:Li合金作为阴极,就得到发射来自二萘嵌苯的蓝色光的有机发光元件。

实施方案3

在此实施方案中,讨论了一个特例,其中,由空穴注入材料组成的空穴注入区被插入在阳极402与有机化合物膜403之间,而由电子注入材料组成的电子注入区被插入在阴极404与有机化合物膜403之间,且三重态发光材料被应用于有机发光元件中。图10示出了元件结构。

首先,制备玻璃衬底1000,其上用溅射方法制作厚度约为100nm的ITO薄膜并形成ITO。然后,将具有ITO的玻璃衬底传送到图9A和9B所示那样的真空工作室内部。在此实施方案中,为了蒸发7种材料(5种材料是有机化合物,2种是成为阴极的无机化合物),需要7个蒸发源。

首先蒸发20nm的空穴注入材料CuPc,当完成20nm厚度的CuPc时,在不产生间断的情况下,以3/s的蒸发速率开始蒸发空穴输运材料α-NPD。如上所述,不形成间断的理由是为了防止形成杂质层。

在制作厚度为20nm的仅仅由α-NPD组成的空穴输运区之后,电子输运材料BAlq蒸发源的快门被逐渐打开,而α-NPD的蒸发速率保持固定在3/s。于是形成厚度约为10nm的具有浓度梯度的第一浓度变化区1001。当第一浓度变化区的厚度达到10nm时,将BAlq的蒸发速率调节到3/s。

接着,将BAlq的蒸发速率固定在3/s,借助于协同蒸发α-NPD和BAlq,使其蒸发速率比率为1∶1,形成厚度为20nm的混合区1002。将作为发光材料的三重态发光材料PtOEP加入到混合区的中部10nm(亦即20nm厚的混合区的5-15nm之间)。使PtOEP的比例约为总重量的6%重量比。

在混合区的厚度达到20nm之后,逐渐关闭α-NPD蒸发源的快门,而BAlq的蒸发速率保持固定在3/s。于是形成厚度约为10nm的具有浓度梯度的第二浓度变化区1003。当第二浓度变化区的厚度达到10nm时,调节α-NPD的蒸发以便停止。

此外,借助于仅仅继续蒸发BAlq而形成电子输运区。其厚度被设定为10nm。与完成BAlq蒸发的同时,在不产生间断的情况下,开始蒸发电子注入材料Alq3,蒸发的厚度约为30nm。如上所述,不形成间断的理由是为了防止形成杂质层。

最后,借助于蒸发厚度约为1nm的LiF和厚度约为150nm的铝而形成阴极,从而得到发射来自PtOEP的红色光的有机发光元件。

实施方案4

此实施方案描述一种发光器件,它包括根据本发明的有机发光元件。图11是采用本发明的有机发光元件的有源矩阵发光器件的剖面图。

此处采用薄膜晶体管(以下称为TFT)作为有源元件,但有源元件也可以是MOS晶体管。示为例子的TFT是一种顶部栅极TFT(具体地说是平面TFT),但也可以使用底部栅极TFT(典型是倒置TFT)。

在图11A中,1101表示衬底。此处使用的衬底能够透过可见光。具体地说,能够使用玻璃衬底、石英衬底、晶体玻璃衬底、或塑料衬底(包括塑料膜)。衬底1101指的是衬底加上制作在衬底表面上的绝缘膜。

象素部分1111和驱动电路1112被提供在衬底1101上。首先描述象素部分1111。

象素部分1111是用来显示图象的区域。多个象素被置于衬底上,且每个象素配备有用来控制有机发光元件中流动的电流的TFT 1102(以下称为电流控制TFT)、象素电极(阳极)1103、有机化合物层1104、以及阴极1105。虽然图11A中仅仅示出了电流控制TFT,但每个象素还具有用来控制施加到电流控制TFT的栅的电压的TFT(以下称为开关TFT)。

此处的电流控制TFT 1102最好是p沟道TFT。虽然也可以采用n沟道TFT,但若如图11所示,电流控制TFT被连接到有机发光元件的阳极,则p沟道TFT作为电流控制TFT在降低电流消耗方面更为有利。注意,开关TFT可以由n沟道TFT或p沟道TFT中的任何一种来形成。

电流控制TFT 1102的漏极被电连接到象素电极1103。在此实施方案中,功函数为4.5-5.5eV的导电材料被用作象素电极1103的材料,象素电极1103因而起有机发光元件阳极的作用。透光的材料,典型是氧化铟、氧化锡、氧化锌、或它们的化合物(例如ITO),被用于象素电极1103。在象素电极1103上制作有机化合物层1104。

阴极1105被提供在有机化合物膜1104上。阴极1105的材料最好是功函数为2.5-3.5eV的导电材料。典型地说,阴极1105由含有碱金属元素或碱土金属元素的导电膜,或含铝的导电膜,或借助于在上述一种导电膜上层叠铝膜或银膜而得到的叠层而组成。

用保护膜1106覆盖由象素电极1103、有机化合物膜1104和阴极1105组成的层。保护膜1106被提供来保护有机发光元件免受氧和潮气的影响。可用于保护膜1106的材料包括氮化硅、氮氧化硅、氧化铝、氧化钽、和碳(具体地说是类金刚石碳)。

接着描述驱动电路1112。驱动电路1112包括用来控制待要送到象素部分1111的信号(栅信号和数据信号)的时刻的区域,并可以包括移位寄存器、缓冲器、锁存器、以及模拟开关(传送门)或电平移位器。在图11A中,这些电路的基本单元是由n沟道TFT 1107和p沟道TFT1108组成的CMOS电路。

已知的电路结构能够被用于移位寄存器、缓冲器、锁存器、和模拟开关(传送门)或电平移位器。虽然象素部分1111和驱动电路1112被提供在图11A中的同一个衬底上,但IC或LSI可以被电连接到衬底而不是被置于衬底上的驱动电路1112中。

在图11A中,象素电极(阳极)1103被电连接到电流控制TFT 1102,但也可以将阴极连接到电流控制TFT。在这种情况下,象素电极由阴极1105的材料制作,而阴极由象素电极(阳极)1103的材料制作。此时的电流控制TFT最好是n沟道TFT。

图11A所示的发光器件用这样一种工艺来制造,其中象素电极1103的制作先于布线1109的制作。然而,这一工艺会使象素电极1103的表面变粗糙。由于有机发光元件是电流驱动型元件,故象素电极1103的变粗糙了的表面可能使其特性退化。

作为图11A的一种修正,在制作布线1109之后,制作象素电极1103,以便获得图11B所示的发光器件。在这种情况下,比之图11A的结构,能够改善从象素电极1103的电流注入。

在图11A和11B中,正锥形堤坝结构1110将位于象素部分1111中的各个象素彼此分隔开。若这一堤坝结构是反锥形的,则能够避免堤坝结构与象素电极之间发生接触。图12示出了其例子。

在图12中,布线还用作分隔部分,形成布线和分隔部分1210。借助于层叠构成布线的金属和腐蚀速率低于此金属的材料(例如金属氮化物),然后腐蚀此叠层,得到了图12所示的布线与分隔部分1210的形状(亦即一种具有屋檐的结构)。这一形状能够防止阴极1205与象素电极1203即布线之间的短路。与通常的有源矩阵发光器件不同,象素上的阴极1205在图12的器件中成条形(相似于无源矩阵器件中的阴极)。

图13A和13B示出了图11B所示有源矩阵发光器件的外部。图13A是其俯视图,而图13B是沿图13A的p-p’线的剖面图。图11中的符号被用于图13中。

在图13A中,1301表示象素部分,1302表示栅信号侧驱动电路,而1303表示数据信号侧驱动电路。待要送到栅信号侧驱动电路1302和数据信号侧驱动电路1303的信号,通过输入布线1304,从TAB(带自动键合)带1305被输入。虽然图中未示出,但可以用借助于提供具有IC(集成电路)的TAB带而得到的TCP(带载体封装件)来取代TAB带1305。

1306所示的是提供在图11B所示有机发光器件上部并与树脂构成的密封元件1307键合的覆盖元件。此覆盖元件1306可以是任何材料,只要不透氧和水即可。在此实施方案中,如图13B所示,覆盖元件1306由塑料元件1306a以及分别制作在塑料元件1306a的正面和反面上的碳膜(具体地说是类金刚石碳膜)1306b和1306c组成。

如图13B所示,密封元件1307被树脂制成的密封元件1308覆盖,致使有机发光元件被完全密封在气密性空间1309中。此气密性空间1309被惰性气体(典型的是氮气或稀有气体)、树脂、或惰性液体(例如液态碳氟化合物,其典型例子是全氟烷)填充。也可以将吸气剂或去氧剂放置到此空间中。

可以在此实施方案所示的发光器件的显示面(其上显示观看者待要观察的图象的面)上提供偏振片。此偏振片具有降低来自外部的入射光的反射的作用,从而防止显示面显示出观察者的反射影象。通常使用圆形偏振片。但偏振片最好借助于调整折射率而具有内反射较小的结构,以便防止有机化合物膜发射的光在偏振片处被反射并反向行进。

根据本发明的任何一种有机发光元件,都能够被用作包括在此实施方案的发光器件中的有机发光元件。

实施方案5

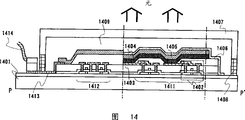

此实施方案示出了一种有源矩阵发光器件作为包括根据本发明的有机发光元件的发光器件的例子。与实施方案4不同,在此实施方案的发光器件中,光从其上制作有源元件的衬底的反侧取出(以下称为向上发射)。图14是其剖面图。

此处用薄膜晶体管(以下称为TFT)作为有源元件,但有源元件也可以是MOS晶体管。示作例子的TFT是顶部栅极TFT(具体地说是平面TFT),但也可以采用底部栅极TFT(典型地说是倒置TFT)。

此实施方案的衬底1401、制作在象素部分中的电流控制TFT 1402、以及驱动电路1412,具有与实施方案4相同的结构。

连接到电流控制TFT 1402的漏极的第一电极1403,被用作此实施方案中的阳极,因而最好由功函数大的导电材料制作。此导电材料的典型例子包括诸如镍、钯、钨、金、和银之类的金属。在此实施方案中,第一电极1403最好不透光。用反光强的材料来制作此电极更好。

在第一电极1403上制作有机化合物膜1404。提供在有机化合物膜1404上的是作为此实施方案中的阴极的第二电极1405。因此,第二电极1405的材料最好是功函数为2.5-3.5eV的导电材料。典型地说是使用含有碱金属元素或碱土金属元素的导电膜,或含有铝的导电膜,或借助于在上述一种导电膜上层叠铝膜或银膜而得到的叠层。但第二电极1405的材料要透光是必不可少的。因此,当用于第二电极时,最好将金属制作成厚度约为20nm的非常薄的膜。

用保护膜1406覆盖由第一电极1403、有机化合物膜1404和第二电极1405组成的层。保护膜1406被提供来保护有机发光元件免受氧和潮气的影响。在此实施方案中,任何材料都可用于保护膜,只要透光即可。

第一电极(阳极)1403被电连接到图14中的电流控制TFT 1402,但也可以将阴极连接到电流控制TFT。此时,第一电极由阴极材料制作,而第二电极由阳极材料制作。此时,电流控制TFT最好是n沟道TFT。

1407所示的是与树脂构成的密封元件1408键合的覆盖元件。此覆盖元件1407可以是任何材料,只要透光但不透氧和水即可。在此实施方案中采用了玻璃。气密性空间1409被惰性气体(典型的是氮气或稀有气体)、树脂、或惰性液体(例如液态碳氟化合物,其典型例子是全氟烷)填充。也可以将吸气剂或去氧剂放置到此空间中。

待要送到栅信号侧驱动电路和数据信号侧驱动电路的信号,通过输入布线1413,从TAB(带自动键合)带1414被输入。虽然图中未示出,但可以用借助于提供具有IC(集成电路)的TAB带而得到的TCP(带载体封装件)来取代TAB带1414。

可以在此实施方案所示的发光器件的显示面(其上显示观看者待要观察的图象的面)上提供偏振片。此偏振片具有降低来自外部的入射光的反射的作用,从而防止显示面显示出观察者的反射影象。通常使用圆形偏振片。但偏振片最好借助于调整折射率而具有内反射较小的结构,以便防止有机化合物膜发射的光在偏振片处被反射并反向行进。

根据本发明的任何一种有机发光元件,都能够被用作包括在此实施方案的发光器件中的有机发光元件。

实施方案6

此实施方案示出了一种无源矩阵发光器件,作为包括本发明公开的有机发光元件的发光器件的例子。图15A是其俯视图,而图15B是沿图15A中的p-p’线的剖面图。

在图15A中,1501表示的是衬底,此处由塑料材料组成。能够使用的塑料材料是聚酰亚胺、聚酰胺、丙烯酸树脂、环氧树脂、PES(聚乙烯硫属)、PC(聚碳酸酯)、PET(聚乙烯对苯二酸盐)、或PEN(聚乙烯苯二甲酸盐)组成的片或膜。

1502表示由导电氧化物膜组成的扫描线(阳极)。在此实施方案中,此导电氧化物膜是借助于用氧化镓对氧化锌进行掺杂而获得的。1503表示数据线(阴极),在此实施方案中由金属膜、铋膜组成。1504表示由丙烯酸树脂组成的堤坝。这些堤坝起分隔壁的作用,使各个数据线1503彼此分隔开。扫描线1502和数据线1503分别形成条形图形,且这些图形以直角彼此交叉。虽然图15A中未示出,但有机化合物膜被夹在扫描线1502与数据线1503之间,交叉的部分1505用作象素。

扫描线1502与数据线1503通过TAB带1507被连接到外部驱动电路。1508表示由大量扫描线1502组成的一组布线。1509表示由大量连接到数据线1503的连接布线组成的一组布线。虽然未示出,但可以用借助于提供具有IC的TAP带而得到的TCP来代替TAB带1507。

在图15B中,1510表示密封元件,而1511表示用密封元件1510键合到塑料元件1501的覆盖元件。可光固化的树脂能够被用于密封元件1510。密封元件的优选材料是能够少量漏气和吸收少量潮气的材料。覆盖元件最好由与衬底1501相同的材料制成,可以使用玻璃(包括石英玻璃)或塑料。此处用塑料材料作覆盖元件。

图15C是象素区结构的放大图。1513表示有机化合物膜。堤坝1504的下层比上层更窄,因此,堤坝能够将各个数据线1503物理上彼此分隔开。密封元件1510环绕的象素部分1514,被树脂制成的密封元件1515隔绝于外界空气。于是防止了有机化合物膜的退化。

在根据本发明如上构成的发光器件中,象素部分1514由扫描线1502、数据线1503、堤坝1504、以及有机化合物膜1513组成。因此,能够用非常简单的工艺来制造发光器件。

可以在此实施方案所示的发光器件的显示面(其上显示观看者待要观察的图象的面)上提供偏振片。此偏振片具有降低来自外部的入射光的反射的作用,从而防止显示面显示出观察者的反射影象。通常使用圆形偏振片。但偏振片最好借助于调整折射率而具有内反射较小的结构,以便防止有机化合物膜发射的光在偏振片处被反射并反向行进。

根据本发明的任何一种有机发光元件,都能够被用作包括在此实施方案的发光器件中的有机发光元件。

实施方案7

此实施方案示出了将印刷布线板固定到实施方案6所示发光器件,以便将器件做成模块的例子。

在图16A所示的模块中,TAB带1604被固定到衬底1601(此处包括象素部分1602以及布线1603a和1603b),而印刷布线板1605通过TAB带1604被固定到衬底。

图16B示出了印刷布线板1605的功能方框图。用作至少I/O端口(输入或输出部分)1606和1609、数据信号侧驱动电路1607、以及栅信号侧驱动电路1608的IC,被提供在印刷布线板1605中。

在本说明书中,借助于如上所述将TAB带固定到其表面上制作有象素部分的衬底以及借助于将用作驱动电路的印刷布线板通过TAB带固定到衬底而构成的模块,被特别称为具有外部驱动电路的模块。

本发明公开的任何一种有机发光元件,都能够被用作包括在此实施方案的发光器件中的有机发光元件。

实施方案8

此实施方案示出了将印刷布线板固定到实施方案4、5、或6所示发光器件以便将器件做成模块的例子。

在图17A所示的模块中,TAB带1705被固定到衬底1702(此处包括象素部分1702、数据信号侧驱动电路1703、栅信号侧驱动电路1704、以及布线1703a和1704a),而印刷布线板1706通过TAB带1705被固定到衬底。图17B示出了印刷布线板1706的功能方框图。

如图17B所示,用作至少I/O端口1707和1710以及控制单元1708的IC,被提供在印刷布线板1706中。此处提供了存储器单元1709,但它不总是必须的。控制单元1708是具有控制驱动电路和图象数据修正功能的部分。

在本说明书中,借助于如上所述将用作控制器的印刷布线板固定到其上制作有机发光元件的衬底而构成的模块,被特别称为具有外部控制器的模块。

本发明公开的任何一种有机发光元件,都能够被用作包括在此实施方案的发光器件中的有机发光元件。

实施方案9

此实施方案示出了发光器件的例子,其中的实施方案3所示的三重态有机发光元件根据数字时间灰度显示而被驱动。此实施方案的发光器件能够利用三重激发态的发光,以数字时间灰度显示方式提供均匀的图象,因而非常有用。应该指出的是,本发明的驱动方法不局限于此实施方案,也可以采用其它已知的方法。

图18A示出了采用有机发光元件的象素的电路结构。Tr表示晶体管,而Cs表示存储电容器。在图18C的电路结构中,源线被连接到晶体管Tr1的源,而栅线被连接到晶体管Tr1的栅。同时,电源线被连接到存储电容器Cs和晶体管Tr2的源。由于本发明的有机发光元件的阳极被连接到晶体管Tr2的漏极,故阴极位于晶体管Tr2的反面,以有机发光元件夹在其间。在此电路中,当栅线被选择时,电流从源线流入到Tr1中,而对应于信号的电压积累在Cs中。然后,被Tr2的栅-源电压(Vgs)控制的电流流入到Tr2和有机发光元件中。

在Tr1被选择之后,Tr1被关闭以保持Cs的电压(Vgs)。因此,电流继续流动,其电流量取决于Vgs。

图18B示出了根据数字时间灰度显示来驱动此电路的示意图。在数据时间灰度显示中,一帧被分成多个子帧。图18B示出了6位灰度,其中一帧被分成6个子帧。(SF1-SF6)TA是写入时间。在此情况下,如图所示,各个子帧的发光周期的比率为32∶16∶8∶4∶2∶1。

图18C示意地示出了此实施方案中TFT衬底的驱动电路。在图18C的衬底结构中,图18A所示的电源线和阴极被连接到发光元件的象素。移位寄存器也被连接到象素部分,其次序为移位寄存器、锁存器1、锁存器2、以及象素部分。锁存器1被输入数字信号,且借助于输入到锁存器2的锁存脉冲,能够将图象信号传送到象素部分。栅驱动器和源驱动器被提供在同一个衬底上,且象素电路和驱动器被设计成数字驱动。因此,TFT特性的起伏不影响器件,器件从而能够显示均匀的图象。

实施方案10

在此实施方案中,描述了有源矩阵恒流驱动电路的例子,借助于在本发明的有机发光元件中流过恒定的电流而驱动此电路。图21示出了其电路结构。

图21所示的象素2110具有信号线Si、第一扫描线Gj、第二扫描线Pj、以及电源线Vi。此外,象素2110具有Tr1、Tr2、Tr3、Tr4、混合结型的有机发光元件2111、以及保持电容器2112。

Tr3和Tr4的栅都被连接到第一扫描线Gj。至于Tr3的源和漏极,一个被连接到信号线Si,另一个被连接到Tr2的源。而且,Tr4的源和漏极,一个被连接到Tr2的源,另一个被连接到Tr1的栅。于是,Tr3的源和漏极中的任何一个以及Tr4的源和漏极中的任何一个被彼此连接。

Tr1的源被连接到电源线Vi,漏极被连接到Tr2的源。Tr2的栅被连接到第二扫描线Pj。而且,Tr2的漏极被连接到有机发光元件2111中的象素电极。有机发光元件2111具有象素电极、计数器电极、以及提供在象素电极与计数器电极之间的有机发光层。有机发光元件2111的计数器电极被提供在发光平板外部的电源施加恒定的电压。

Tr3和Tr4可以采用n沟道TFT和p沟道TFT二者。但Tr3和Tr4的极性是相同的。而且Tr1可以采用n沟道TFT和p沟道TFT二者。Tr2可以采用n沟道TFT和p沟道TFT二者。关于极性,在发光电极的象素电极和计数器电极的情况下,一个是阳极,另一个是阴极。在Tr2是p沟道TFT的情况下,最好用阳极作为象素电极,而阴极作为计数器电极。另一方面,在Tr2是n沟道TFT的情况下,最好用阴极作为象素电极,而阳极作为计数器电极。

保持电容器2112被制作在Tr1的栅与源之间。保持电容器2112被用来更确定地保持Tr1的栅与源之间的电压(VGS)。但这不总是必须提供的。

在图21所示的象素中,馈送到信号线Si的电流在信号线驱动电路的电流源处被控制。

利用上述电路结构,能够实现恒流驱动,藉此,借助于使恒定的电流在有机发光元件中流动,能够保持亮度。具有本发明的混合区的有机发光元件,具有比现有技术有机发光元件更长的寿命。由于借助于实现上述恒流驱动能够实现更长的寿命,故这种有机发光元件是有效的。

实施方案11

上述各个实施方案中已经描述过的本发明的发光器件具有功耗低和寿命长的优点。因此,包含这些发光器件作为其显示部分的电器能够以低于常规电器的功耗而工作,且更耐用。特别是对于诸如便携式设备的采用电池作为电源的电器,由于低功耗直接导致便利(电池的寿命更长),这些优点是非常有用的。

此发光器件是自发光的,故无需液晶显示器中那样的后照光,并具有厚度小于1微米的有机化合物膜。因此,发光器件能够做得薄而轻。包括此发光器件作为其显示部分的电器因而比常规电器更加薄而轻。这也直接导致便利(在随处携带它们时轻而紧凑),特别对于便携式设备等其它电器,是非常有用的。而且,对于所有的电器,就运输(能够大批量运输大量电器)和安装(节省空间)而言,薄(不占体积)无疑是有用的。

由于发光器件是自发光的,故发光器件的特征是具有比液晶显示器更好的清晰度和宽广的视角。因此,包括发光器件作为其显示部分的电器就观看显示容易而言也是有利的。

总之,采用本发明的发光器件的电器除了具有常规有机发光元件的优点亦即薄而轻以及高的清晰度之外,还具有功耗低和寿命长的新特点,因而非常有用。

此实施方案示出了包括本发明的发光器件作为显示部分的电器的例子。图19A-20B示出了其具体例子。本发明公开的任何元件能够被用于包括在此实施方案的电器中的有机发光元件。包括在此实施方案的电器中的发光器件可以具有图11-18所述的任何结构。

图19A示出了一种采用有机发光元件的显示设备,此显示器包含机壳1901a、支座1902a、和显示部分1903a。采用本发明的发光器件作为显示部分1903a,此显示器可以薄而轻,而且耐用。因此,简化了运输,节省了安装空间,而且寿命长。

图19B示出了一种摄象机,它包含主体1901b、显示部分1902b、声音输入部分1903b、操作开关1904b、电池1905b、以及图象接收部分1906b。利用本发明的发光器件作为显示部分1902b,此摄象机能够薄而轻,且消耗较少的功率。因此,降低了电池消耗且携带摄象机更方便。

图19C示出了一种数码相机,它包含主体1901c、显示部分1902c、目镜部分1903c、以及操作开关1904c。利用本发明的发光器件作为显示部分1902c,此数码相机能够薄而轻,且消耗较少的功率。因此,降低了电池消耗且携带数码相机更方便。

图19D示出了一种配备有记录媒质的放象机。此装置包含主体1901d、记录媒质(诸如CD、LD、或DVD)1902d、操作开关1903d、显示部分(A)1904d、显示部分(B)1905d。显示部分(A)1904d主要显示图象信息,而显示部分(B)1905d主要显示文本信息。利用本发明的发光器件作为显示部分(A)1904d和显示部分(B)1905d,此放象机消耗较少的功率,并能够薄而轻,且耐用。配备有记录媒质的放象机还包括CD机和游戏机。

图19E示出了一种(便携式)移动计算机,它包含主体1901e、显示部分1902e、图象接收部分1903e、开关1904e、以及存储器插口1905e。利用本发明的发光器件作为显示部分1902e,此便携式计算机能够薄而轻,且消耗较少的功率。因此,降低了电池消耗且携带此计算机更方便。此便携式计算机能够将信息存储在快速存储器中或借助于集成非易失存储器而得到的记录媒质中,并能够重现存储的信息。

图19F是一种个人计算机,它包含主体1901f、机壳1902f、显示部分1903f、以及键盘1904f。利用本发明的发光器件作为显示部分1903f,此个人计算机能够薄而轻,且消耗较少的功率。就电池消耗以及重量轻而言,此发光器件是一个很大的优点,特别对于随处携带的笔记本个人计算机或其它个人计算机更是如此。

这些电器目前显示着通过诸如互连网的电子通信和诸如无线电波的无线电通信传送的频率越来越高的信息,特别是动画信息。由于有机发光元件具有非常快的响应速度,故此发光器件适合于动画显示。

图20A示出了一种蜂窝电话,它包含主体2001a、声音输出部分2002a、声音输入部分2003a、显示部分2004a、操作开关2005a、以及天线2006a。利用本发明的发光器件作为显示部分2004a,此蜂窝电话能够薄而轻,且消耗较少的功率。因此,降低了电池消耗,携带此蜂窝电话方便,且主体紧凑。

图20B示出了音响(具体地说是汽车音响),它包含主体2001b、显示部分2002b、操作开关2003b和2004b。利用本发明的发光器件作为显示部分2002b,此音响能够薄而轻,且消耗较少的功率。虽然在此实施方案中以汽车音响作为例子,但此音响也可以是家用音响。

借助于提供具有光传感器作为探测周围亮度的手段的电器,赋予图19A-20B所示的电器根据该电器被使用场所周围的亮度而调制发射光的亮度的功能,是有效的。若发射光的亮度对周围亮度的反差比为100-150,则用户能够识别图象或文本信息而不遇到困难。利用这一功能,当周围明亮时,为了更好观看,可以提高图象的亮度,而当周围黑暗时,可以降低图象的亮度以减少功耗。

采用本发明的发光器件作为光源的各种各样的电器也是薄而轻的,并能够在消耗较少功率的情况下工作,使之成为非常有用的电器。诸如后照光或前照光的液晶显示器件的光源,或照明装置的光源,是本发明的发光器件作为光源的典型应用。

当液晶显示器被用作根据此实施方案的图19A-20B的电器的显示部分时,若这些液晶显示器采用本发明的发光器件作为后照光或前照光,则此电器能够薄而轻,且消耗较少的功率。

借助于实施本发明,能够得到功耗低而寿命长的发光器件。此外,利用这种发光器件作为光源或作为显示部分,能够得到功耗低而寿命长的明亮的电子设备。

在本发明的优选实施方案中,浓度变化区被分别置于空穴输运区与混合区之间以及电子输运区与混合区之间。但本发明可以包括其中仅仅一个浓度变化区被置于混合区与空穴输运区和电子输运区中所希望的一个之间。

Claims (25)

1.一种包含有机发光元件的发光器件,此有机发光元件具有:

阳极;

阴极;

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜;

其中的有机化合物膜的结构沿阳极到阴极的方向包含:

由空穴输运材料构成的空穴输运区;

第一浓度变化区,其中电子输运材料的比例逐渐提高,直至空穴输运材料与电子输运材料之间的比率变成x∶y,其中x和y是正的常数;

含有在整个混合区中恒定比率为x∶y的空穴输运材料和电子输运材料的混合区;

第二浓度变化区,其中电子输运材料的比例从比率x∶y进一步逐渐提高;以及

由电子输运材料构成的电子输运区;以及

其中,用来发光的发光材料被加入其中的发光区,被制作在混合区中。

2.一种包含有机发光元件的发光器件,此有机发光元件具有:

阳极;

阴极;

接触阳极制作的空穴注入区;

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜;

其中的有机化合物膜的结构沿阳极到阴极方向包含:

由空穴输运材料构成的空穴输运区;

第一浓度变化区,其中电子输运材料的比例逐渐提高,直至空穴输运材料与电子输运材料之间的比率变成x∶y,其中x和y是正的常数;

含有在整个混合区中恒定比率为x∶y的空穴输运材料和电子输运材料的混合区;

第二浓度变化区,其中电子输运材料的比例从比率x∶y进一步逐渐提高;以及

由电子输运材料构成的电子输运区;

其中,用来发光的发光材料被加入其中的发光区,被制作在混合区中。

3.一种包含有机发光元件的发光器件,此有机发光元件具有:

阳极;

阴极;

接触阴极制作的电子注入区;以及

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜;

其中的有机化合物膜的结构沿阳极到阴极方向包含:

由空穴输运材料构成的空穴输运区;

第一浓度变化区,其中电子输运材料的比例逐渐提高,直至空穴输运材料与电子输运材料之间的比率变成x∶y,其中x和y是正的常数;

含有在整个混合区中恒定比率为x∶y的空穴输运材料和电子输运材料的混合区;

第二浓度变化区,其中电子输运材料的比例从比率x∶y进一步逐渐提高;以及

由电子输运材料构成的电子输运区;以及

其中,用来发光的发光材料被加入其中的发光区,被制作在混合区中。

4.一种包含有机发光元件的发光器件,此有机发光元件具有:

阳极;

阴极;

接触阳极制作的空穴注入区;

接触阴极制作的电子注入区;以及

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜;

其中的有机化合物膜的结构沿阳极到阴极方向包含:

由空穴输运材料构成的空穴输运区;

第一浓度变化区,其中电子输运材料的比例逐渐提高,直至空穴输运材料与电子输运材料之间的比率变成x∶y,其中x和y是正的常数;

含有在整个混合区中恒定比率为x∶y的空穴输运材料和电子输运材料的混合区;

第二浓度变化区,其中电子输运材料的比例从比率x∶y进一步逐渐提高;以及

由电子输运材料构成的电子输运区;以及

其中,用来发光的发光材料被加入其中的发光区,被制作在混合区中。

5.根据权利要求1-4中任何一个的发光器件,其中发光材料被加入其中的发光区,是混合区中的一部分。

6.根据权利要求1-4中任何一个的发光器件,其中,其最高被占据的分子轨道与其最低未被占据的分子轨道之间的能量差大于空穴输运材料与电子输运材料的上述能量差的阻挡材料,被加入混合区中的一部分。

7.根据权利要求5的发光器件,其中:

其最高被占据的分子轨道与其最低未被占据的分子轨道之间的能量差大于空穴输运材料与电子输运材料的上述能量差的阻挡材料,被加入混合区中的一部分;且

发光材料加入其中的发光区,被置于比之其中加入了阻挡材料的区域更靠近阳极。

8.根据权利要求1-4中任何一个的发光器件,其中的发光材料执行从三重激发态的发光。

9.根据权利要求1-4中任何一个的发光器件,其中相对于空穴输运材料和电子输运材料的总质量,混合区内的空穴输运材料的质量百分比大于或等于10%,而小于或等于90%。

10.根据权利要求1-4中任何一个的发光器件,其中混合区的厚度大于或等于10nm,而小于或等于100nm。

11.一种采用根据权利要求1-4中任何一个的发光器件的电子器件。

12.根据权利要求1-4中任何一个的发光器件,其中的发光器件是无源矩阵型。

13.根据权利要求1-4中任何一个的发光器件,其中的发光器件是有源矩阵型。

14.一种发光器件,它包含:

阳极;

阴极;以及

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜,此有机化合物膜包含:

邻近阳极的由空穴输运材料形成的空穴输运区;

邻近阴极的由电子输运材料形成的电子输运区;

排列在空穴输运区与电子输运区之间,且沿从阳极到阴极的方向包含恒定比例的空穴输运材料和电子输运材料的混合区,其中的混合区至少部分地用发光材料掺杂;

排列在空穴输运区和混合区之间的第一浓度变化区,其中电子输运材料相对于空穴输运材料的比例,在第一浓度变化区中沿空穴输运区到混合区方向单调增加;以及

排列在混合区与电子输运区之间的第二浓度变化区,其中电子输运材料相对于空穴输运材料的比例,在第二浓度变化区中沿混合区到电子输运区方向单调增加。

15.根据权利要求14的发光器件,其中所述发光器件是无源矩阵型。

16.根据权利要求14的发光器件,其中所述发光器件是有源矩阵型。

17.一种电子设备,它包含根据权利要求14的发光器件,其中所述电子设备选自摄象机、数码相机、放像机、移动计算机、个人计算机、蜂窝电话、以及音响中的一种。

18.一种发光器件,它包含:

阳极;

阴极;以及

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜,此有机化合物膜包含:

邻近阳极的由空穴输运材料形成的空穴输运区;

邻近阴极的由电子输运材料形成的电子输运区;

排列在空穴输运区与电子输运区之间,且沿从阳极到阴极方向包含恒定比例的空穴输运材料和电子输运材料的混合区,其中的混合区至少部分地用发光材料掺杂;

排列在空穴输运区和混合区之间的第一浓度变化区,其中电子输运材料相对于空穴输运材料的比例,在第一浓度变化区中沿空穴输运区到混合区方向单调增加。

19.根据权利要求18的发光器件,其中所述发光器件是无源矩阵型。

20.根据权利要求18的发光器件,其中所述发光器件是有源矩阵型。

21.一种电子设备,它包含根据权利要求18的发光器件,其中所述电子设备选自摄象机、数码相机、放像机、移动计算机、个人计算机、蜂窝电话、以及音响中的一种设备。

22.一种发光器件,它包含:

阳极;

阴极;以及

含有空穴输运材料和电子输运材料的有机化合物膜,此有机化合物膜包含:

邻近阳极的由空穴输运材料形成的空穴输运区;

邻近阴极的由电子输运材料形成的电子输运区;

排列在空穴输运区与电子输运区之间,且沿从阳极到阴极方向包含恒定比例的空穴输运材料和电子输运材料的混合区,其中的混合区至少部分地用发光材料掺杂;以及

排列在混合区与电子输运区之间的浓度变化区,其中电子输运材料相对于空穴输运材料的比例,在浓度变化区中沿混合区到电子输运区方向单调增加。

23.根据权利要求22的发光器件,其中所述发光器件是无源矩阵型。

24.根据权利要求22的发光器件,其中所述发光器件是有源矩阵型。

25.一种电子设备,它包含根据权利要求22的发光器件,其中所述电子设备选自摄象机、数码相机、放像机、移动计算机、个人计算机、蜂窝电话、以及音响中的一种的设备。

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP32995/01 | 2001-02-08 | ||

| JP2001032995 | 2001-02-08 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN1370034A CN1370034A (zh) | 2002-09-18 |

| CN1316642C true CN1316642C (zh) | 2007-05-16 |

Family

ID=18896825

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CNB021045658A Expired - Fee Related CN1316642C (zh) | 2001-02-08 | 2002-02-08 | 发光器件 |

Country Status (7)

| Country | Link |

|---|---|

| US (3) | US7196360B2 (zh) |

| JP (2) | JP3977095B2 (zh) |

| KR (1) | KR100813817B1 (zh) |

| CN (1) | CN1316642C (zh) |

| MY (1) | MY134082A (zh) |

| SG (1) | SG114527A1 (zh) |

| TW (2) | TWI225312B (zh) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN101692482B (zh) * | 2007-12-28 | 2012-06-27 | 株式会社半导体能源研究所 | 发光元件、发光装置及电子设备 |

Families Citing this family (88)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR20010104215A (ko) * | 2000-05-12 | 2001-11-24 | 야마자끼 순페이 | 발광장치 제작방법 |

| TW545080B (en) | 2000-12-28 | 2003-08-01 | Semiconductor Energy Lab | Light emitting device and method of manufacturing the same |

| SG138466A1 (en) * | 2000-12-28 | 2008-01-28 | Semiconductor Energy Lab | Luminescent device |

| TW518909B (en) * | 2001-01-17 | 2003-01-21 | Semiconductor Energy Lab | Luminescent device and method of manufacturing same |

| SG118110A1 (en) * | 2001-02-01 | 2006-01-27 | Semiconductor Energy Lab | Organic light emitting element and display device using the element |

| US20020139303A1 (en) * | 2001-02-01 | 2002-10-03 | Shunpei Yamazaki | Deposition apparatus and deposition method |

| JP2004529911A (ja) * | 2001-02-02 | 2004-09-30 | シェーリング コーポレイション | Cxcケモカインレセプターアンタゴニストとしての3,4−二置換シクロブテン−1,2−ジオン |

| US20030010288A1 (en) * | 2001-02-08 | 2003-01-16 | Shunpei Yamazaki | Film formation apparatus and film formation method |

| TWI225312B (en) * | 2001-02-08 | 2004-12-11 | Semiconductor Energy Lab | Light emitting device |

| TW550672B (en) | 2001-02-21 | 2003-09-01 | Semiconductor Energy Lab | Method and apparatus for film deposition |

| SG118118A1 (en) * | 2001-02-22 | 2006-01-27 | Semiconductor Energy Lab | Organic light emitting device and display using the same |

| US7488986B2 (en) * | 2001-10-26 | 2009-02-10 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light emitting device |

| KR20020025918A (ko) * | 2002-02-15 | 2002-04-04 | 박병주 | 습식 공정으로 제작된 유기 반도체 디바이스 및 유기전계발광 소자 |

| JP4027691B2 (ja) * | 2002-03-18 | 2007-12-26 | 株式会社日立製作所 | 液晶表示装置 |

| US6931132B2 (en) * | 2002-05-10 | 2005-08-16 | Harris Corporation | Secure wireless local or metropolitan area network and related methods |

| TWI316827B (en) * | 2003-02-27 | 2009-11-01 | Toyota Jidoshokki Kk | Organic electroluminescent device |

| DE10338406A1 (de) * | 2003-08-18 | 2005-03-24 | Novaled Gmbh | Dotierte organische Halbleitermaterialien sowie Verfahren zu deren Herstellung |

| EP2398049A3 (en) * | 2003-08-22 | 2012-12-19 | The Kansai Electric Power Co., Inc. | Semiconductor device and method of producing the same, and power conversion apparatus incorporating this semiconductor device |

| KR101246247B1 (ko) * | 2003-08-29 | 2013-03-21 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 전계발광소자 및 그것을 구비한 발광장치 |

| ATE535132T1 (de) | 2003-09-24 | 2011-12-15 | Fujifilm Corp | Elektrolumineszenzbauelement |

| US7179543B2 (en) * | 2003-10-06 | 2007-02-20 | The Trustees Of Princeton University | Doping of organic opto-electronic devices to extend reliability |

| US7898168B2 (en) * | 2003-10-27 | 2011-03-01 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Organic electroluminescent device having light-emitting layer with guest dopant |

| JP4631386B2 (ja) * | 2004-02-25 | 2011-02-16 | 株式会社デンソー | 有機el素子 |

| KR100981015B1 (ko) * | 2004-03-25 | 2010-09-07 | 사천홍시현시기건유한공사 | 유기 전계 발광 소자의 제조 방법 |

| JP4823566B2 (ja) * | 2004-05-21 | 2011-11-24 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 発光素子、表示装置及びテレビ受像器 |

| WO2006025274A1 (ja) * | 2004-08-30 | 2006-03-09 | Kyoto University | 有機半導体発光装置およびそれを用いた表示装置 |

| TWI467531B (zh) * | 2004-09-16 | 2015-01-01 | Semiconductor Energy Lab | 顯示裝置和其驅動方法 |

| US7767316B2 (en) * | 2004-09-20 | 2010-08-03 | Global Oled Technology Llc | Organic electroluminescent devices and composition |

| US7579090B2 (en) * | 2004-09-20 | 2009-08-25 | Eastman Kodak Company | Organic element for electroluminescent devices |

| US20070262693A1 (en) * | 2004-10-29 | 2007-11-15 | Satoshi Seo | Composite Material, Light-Emitting Element, Light-Emitting Device and Manufacturing Method Thereof |

| WO2006062177A1 (en) * | 2004-12-06 | 2006-06-15 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Composite material including organic compound and inorganic compound, light-emitting element and light-emitting device using the composite compound, and manufacturing method of the light-emitting element |

| US8741442B2 (en) * | 2005-04-15 | 2014-06-03 | General Electric Company | Modified electrodes using functional organic materials and electronic devices therefrom |

| US20080006324A1 (en) * | 2005-07-14 | 2008-01-10 | Konarka Technologies, Inc. | Tandem Photovoltaic Cells |

| US7781673B2 (en) * | 2005-07-14 | 2010-08-24 | Konarka Technologies, Inc. | Polymers with low band gaps and high charge mobility |

| US8158881B2 (en) * | 2005-07-14 | 2012-04-17 | Konarka Technologies, Inc. | Tandem photovoltaic cells |

| US20070181179A1 (en) | 2005-12-21 | 2007-08-09 | Konarka Technologies, Inc. | Tandem photovoltaic cells |

| KR100695307B1 (ko) * | 2005-07-29 | 2007-03-14 | 한양대학교 산학협력단 | 유기발광소자 및 그 제조방법 |

| KR100646795B1 (ko) | 2005-09-08 | 2006-11-23 | 한양대학교 산학협력단 | 불순물이 계단형 농도로 첨가되는 정공수송층을 포함하는유기발광소자 및 그 제조방법 |

| US7839078B2 (en) * | 2005-09-15 | 2010-11-23 | Fujifilm Corporation | Organic electroluminescent element having a luminescent layer and a buffer layer adjacent thereto |

| US20070128465A1 (en) * | 2005-12-05 | 2007-06-07 | General Electric Company | Transparent electrode for organic electronic devices |

| WO2007074893A1 (en) | 2005-12-28 | 2007-07-05 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Oxadiazole derivative, and light emitting element, light emitting device, and electronic device using the oxadiazole derivative |

| JP2007200938A (ja) * | 2006-01-23 | 2007-08-09 | Fujifilm Corp | 有機電界発光素子 |

| JP2007258237A (ja) * | 2006-03-20 | 2007-10-04 | Univ Nagoya | 有機積層構造材料の構造安定化方法とその利用 |

| US9112170B2 (en) * | 2006-03-21 | 2015-08-18 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element, light-emitting device, and electronic device |

| CN101461073B (zh) | 2006-06-01 | 2013-01-02 | 株式会社半导体能源研究所 | 发光元件、发光器件和电子器件 |

| EP1876658A3 (en) * | 2006-07-04 | 2014-06-25 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element, light-emitting device, and electronic device |

| US7902742B2 (en) * | 2006-07-04 | 2011-03-08 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element, light-emitting device, and electronic device |

| US8008421B2 (en) * | 2006-10-11 | 2011-08-30 | Konarka Technologies, Inc. | Photovoltaic cell with silole-containing polymer |

| US8008424B2 (en) * | 2006-10-11 | 2011-08-30 | Konarka Technologies, Inc. | Photovoltaic cell with thiazole-containing polymer |

| KR101426717B1 (ko) * | 2006-12-04 | 2014-08-06 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 발광 소자, 발광 장치 및 전자 기기 |

| US9397308B2 (en) * | 2006-12-04 | 2016-07-19 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light emitting element, light emitting device, and electronic device |

| US7923800B2 (en) * | 2006-12-27 | 2011-04-12 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Semiconductor device and electronic device |

| KR101374891B1 (ko) * | 2007-02-09 | 2014-03-25 | 삼성디스플레이 주식회사 | 표시장치 |

| EP1973386B8 (en) * | 2007-03-23 | 2016-01-13 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting device and electronic device |

| US20080238300A1 (en) * | 2007-04-02 | 2008-10-02 | Sang Tae Park | Organic electroluminescence device and method for fabricating the same |

| JP5530608B2 (ja) | 2007-09-13 | 2014-06-25 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 発光素子および発光装置 |

| US8384283B2 (en) * | 2007-09-20 | 2013-02-26 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element, light-emitting device, and electronic device |

| CN101803058B (zh) * | 2007-10-19 | 2012-07-11 | 株式会社半导体能源研究所 | 发光元件、发光设备和电子设备 |

| US8040047B2 (en) * | 2007-10-19 | 2011-10-18 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting device |

| JP5008584B2 (ja) * | 2008-02-15 | 2012-08-22 | 富士フイルム株式会社 | 有機電界発光素子及び表示装置 |

| US20090211633A1 (en) * | 2008-02-21 | 2009-08-27 | Konarka Technologies Inc. | Tandem Photovoltaic Cells |

| US20090218933A1 (en) * | 2008-03-03 | 2009-09-03 | Idemitsu Kosan Co., Ltd | Organic electroluminescent device |

| KR101587867B1 (ko) * | 2008-03-18 | 2016-01-22 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 발광소자, 발광장치 및 전자기기 |

| WO2009116547A1 (en) | 2008-03-18 | 2009-09-24 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element, light-emitting device and electronic device |

| JP2009238910A (ja) * | 2008-03-26 | 2009-10-15 | Canon Inc | 有機発光素子 |

| KR20120081231A (ko) | 2008-05-16 | 2012-07-18 | 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 | 발광소자, 및 조명장치 |

| US8455606B2 (en) | 2008-08-07 | 2013-06-04 | Merck Patent Gmbh | Photoactive polymers |

| WO2010026859A1 (en) * | 2008-09-05 | 2010-03-11 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element, light-emitting device, and electronic device |

| KR101069520B1 (ko) * | 2008-10-01 | 2011-09-30 | 주식회사 엘지화학 | 유기발광소자 및 이의 제조방법 |

| US8581237B2 (en) * | 2008-12-17 | 2013-11-12 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-emitting element |

| EP2200407B1 (en) * | 2008-12-17 | 2017-11-22 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light-Emitting element, light emitting device, and electronic device |

| TWI528862B (zh) * | 2009-01-21 | 2016-04-01 | 半導體能源研究所股份有限公司 | 發光元件,發光裝置以及電子裝置 |

| WO2010102116A2 (en) * | 2009-03-05 | 2010-09-10 | Konarka Technologies, Inc. | Photovoltaic cell having multiple electron donors |

| JP5229026B2 (ja) * | 2009-03-16 | 2013-07-03 | セイコーエプソン株式会社 | 発光素子、発光装置、表示装置および電子機器 |

| US8729596B2 (en) * | 2009-08-24 | 2014-05-20 | Sharp Kabushiki Kaisha | Organic electroluminescent element, organic electroluminescent display device, organic electroluminescent illuminating device, and method for manufacturing organic electroluminescent element |

| JP5670223B2 (ja) * | 2010-03-17 | 2015-02-18 | ユー・ディー・シー アイルランド リミテッド | 有機電界発光素子 |

| KR20120010438A (ko) | 2010-07-26 | 2012-02-03 | 삼성모바일디스플레이주식회사 | 유기 발광 소자 |

| DE112012001504B4 (de) * | 2011-03-30 | 2017-09-21 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Lichtemittierendes Element |

| TWI440240B (zh) * | 2011-04-08 | 2014-06-01 | Chunghwa Picture Tubes Ltd | 有機發光二極體裝置 |

| EP2736089B1 (en) * | 2011-07-19 | 2018-09-12 | Hitachi, Ltd. | Organic light-emitting element, light source device and organic light-emitting element manufacturing method |

| JP2013054863A (ja) * | 2011-09-01 | 2013-03-21 | Sony Corp | 有機el表示装置、有機el表示装置の製造方法および電子機器 |

| JP5779804B2 (ja) * | 2011-10-12 | 2015-09-16 | 日東電工株式会社 | 有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法 |

| JP6134786B2 (ja) | 2012-05-31 | 2017-05-24 | エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド | 有機電界発光素子 |

| WO2014089066A1 (en) * | 2012-12-03 | 2014-06-12 | The University Of Akron | An organic polymer photo device with broadband response and increased photo-responsitivity |

| US9478763B2 (en) * | 2014-04-04 | 2016-10-25 | Seiko Epson Corporation | Light emitting element, light emitting device, display apparatus, and electronic equipment having a light emitting layer with host and assist dopant materials with different electron and hole transportation properties |

| CN105304828B (zh) * | 2015-11-02 | 2018-05-01 | 固安翌光科技有限公司 | 一种串联白色有机发光器件 |

| US10720633B2 (en) * | 2017-09-15 | 2020-07-21 | Dyson Technology Limited | Multilayer electrochemical device |

| CN113604925B (zh) * | 2021-07-09 | 2022-11-04 | 东华大学 | 一种自驱动交互式光电传感纱线及其制备和应用 |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5635308A (en) * | 1994-04-26 | 1997-06-03 | Tdk Corporation | Phenylanthracene derivative and organic EL element |

| US5925980A (en) * | 1997-05-01 | 1999-07-20 | Motorola, Inc. | Organic electroluminescent device with graded region |

Family Cites Families (76)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CH366598A (de) | 1957-06-01 | 1963-01-15 | Egyesuelt Izzolampa | Verfahren zum Zünden von gleichstromgespeisten Leuchtröhren und Zündschalter zur Durchführung des Verfahrens |

| US3654525A (en) * | 1965-10-23 | 1972-04-04 | Donald Leonard Maricle | Electrochemiluminescent device including one of naphthacene, perylene and 5, 6, 11, 12-tetraphenyl-naphthacene in aprotic solvent |

| US4839555A (en) * | 1986-05-13 | 1989-06-13 | Mahoney Patrick J O | Laminated lighting device |

| JPH04500198A (ja) * | 1988-08-19 | 1992-01-16 | リージェンツ・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・ミネソタ | オゾンを用いた超電導セラミック酸化物の調製 |

| JP2773297B2 (ja) | 1989-09-28 | 1998-07-09 | 日本電気株式会社 | 有機薄膜el素子 |

| US5017863A (en) * | 1989-10-20 | 1991-05-21 | Digital Equipment Corporation | Electro-emissive laser stimulated test |

| US5170990A (en) * | 1989-12-01 | 1992-12-15 | Canon Kabushiki Kaisha | Vacuum valve and a vacuum treating apparatus in which said vacuum valve is used |

| JP3069139B2 (ja) * | 1990-03-16 | 2000-07-24 | 旭化成工業株式会社 | 分散型電界発光素子 |

| US5271089A (en) * | 1990-11-02 | 1993-12-14 | Nec Corporation | Speech parameter encoding method capable of transmitting a spectrum parameter at a reduced number of bits |

| JP3016896B2 (ja) * | 1991-04-08 | 2000-03-06 | パイオニア株式会社 | 有機エレクトロルミネッセンス素子 |

| JPH04357694A (ja) * | 1991-06-03 | 1992-12-10 | Denki Kagaku Kogyo Kk | 有機薄膜el素子 |

| JPH07278800A (ja) | 1994-04-06 | 1995-10-24 | Vacuum Metallurgical Co Ltd | 被膜形成装置及びその被膜形成方法 |

| US5513499A (en) * | 1994-04-08 | 1996-05-07 | Ebara Technologies Incorporated | Method and apparatus for cryopump regeneration using turbomolecular pump |

| US5486406A (en) * | 1994-11-07 | 1996-01-23 | Motorola | Green-emitting organometallic complexes for use in light emitting devices |

| JP3505257B2 (ja) * | 1995-02-24 | 2004-03-08 | 三洋電機株式会社 | 有機エレクトロルミネッセンス素子 |

| JPH08330073A (ja) * | 1995-03-27 | 1996-12-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 有機発光素子及びその製造方法 |

| US5719467A (en) * | 1995-07-27 | 1998-02-17 | Hewlett-Packard Company | Organic electroluminescent device |

| WO1997040648A1 (en) * | 1996-04-25 | 1997-10-30 | Philips Electronics N.V. | Organic electroluminescent device |

| EP1342769B1 (en) | 1996-08-19 | 2010-01-27 | TDK Corporation | Organic EL Device |

| DE19638770A1 (de) * | 1996-09-21 | 1998-03-26 | Philips Patentverwaltung | Organisches elektrolumineszentes Bauelement mit Exciplex |

| JPH10145476A (ja) * | 1996-11-08 | 1998-05-29 | Casio Comput Co Ltd | 表示部及び操作部付き電子機器 |

| JPH10162955A (ja) * | 1996-11-28 | 1998-06-19 | Seiko Precision Kk | 有機el素子の製造方法 |

| JPH10233288A (ja) | 1996-12-20 | 1998-09-02 | Tdk Corp | 有機el素子 |

| US5817431A (en) * | 1996-12-23 | 1998-10-06 | Motorola, Inc. | Electron injecting materials for organic electroluminescent devices and devices using same |

| US5895932A (en) | 1997-01-24 | 1999-04-20 | International Business Machines Corporation | Hybrid organic-inorganic semiconductor light emitting diodes |

| US5989737A (en) * | 1997-02-27 | 1999-11-23 | Xerox Corporation | Organic electroluminescent devices |

| US5925472A (en) * | 1997-03-31 | 1999-07-20 | Xerox Corporation | Electroluminescent devices |

| US6121727A (en) * | 1997-04-04 | 2000-09-19 | Mitsubishi Chemical Corporation | Organic electroluminescent device |

| JPH10319910A (ja) | 1997-05-15 | 1998-12-04 | Tdk Corp | 有機elディスプレイの駆動装置 |

| US6130001A (en) * | 1997-07-15 | 2000-10-10 | Motorola, Inc. | Organic electroluminescent device with continuous organic medium |

| JPH1185059A (ja) * | 1997-09-05 | 1999-03-30 | Casio Comput Co Ltd | 表示素子、表示素子の製造方法及び表示素子の駆動方法 |

| US5853905A (en) * | 1997-09-08 | 1998-12-29 | Motorola, Inc. | Efficient single layer electroluminescent device |

| US6413656B1 (en) * | 1998-09-14 | 2002-07-02 | The University Of Southern California | Reduced symmetry porphyrin molecules for producing enhanced luminosity from phosphorescent organic light emitting devices |

| US6030715A (en) * | 1997-10-09 | 2000-02-29 | The University Of Southern California | Azlactone-related dopants in the emissive layer of an OLED |

| US6368730B1 (en) * | 1997-10-13 | 2002-04-09 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Electroluminescent device |

| US6284050B1 (en) * | 1998-05-18 | 2001-09-04 | Novellus Systems, Inc. | UV exposure for improving properties and adhesion of dielectric polymer films formed by chemical vapor deposition |

| US6275649B1 (en) * | 1998-06-01 | 2001-08-14 | Nihon Shinku Gijutsu Kabushiki Kaisha | Evaporation apparatus |

| US6558817B1 (en) * | 1998-09-09 | 2003-05-06 | Minolta Co., Ltd. | Organic electroluminescent element |

| US6097147A (en) * | 1998-09-14 | 2000-08-01 | The Trustees Of Princeton University | Structure for high efficiency electroluminescent device |

| JP3782245B2 (ja) * | 1998-10-28 | 2006-06-07 | Tdk株式会社 | 有機el表示装置の製造装置及び製造方法 |

| US6759144B2 (en) * | 1998-12-16 | 2004-07-06 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Organic electroluminescence device |

| JP4505067B2 (ja) | 1998-12-16 | 2010-07-14 | 淳二 城戸 | 有機エレクトロルミネッセント素子 |

| JP3159259B2 (ja) | 1999-01-13 | 2001-04-23 | 日本電気株式会社 | 有機エレクトロルミネッセンス素子 |

| JP2000243571A (ja) | 1998-12-22 | 2000-09-08 | Mitsubishi Chemicals Corp | 有機電界発光素子 |

| JP2000196140A (ja) * | 1998-12-28 | 2000-07-14 | Sharp Corp | 有機エレクトロルミネッセンス素子とその製造法 |

| US6468676B1 (en) * | 1999-01-02 | 2002-10-22 | Minolta Co., Ltd. | Organic electroluminescent display element, finder screen display device, finder and optical device |

| US6228228B1 (en) * | 1999-02-23 | 2001-05-08 | Sarnoff Corporation | Method of making a light-emitting fiber |

| US6541909B1 (en) * | 1999-03-02 | 2003-04-01 | Nec Corporation | Organic electroluminescent device with doped transport layer(s) and production method |

| JP3885412B2 (ja) * | 1999-05-25 | 2007-02-21 | 松下電器産業株式会社 | 有機電界発光素子 |

| JP2001052870A (ja) | 1999-06-03 | 2001-02-23 | Tdk Corp | 有機el素子 |

| KR100683050B1 (ko) | 1999-06-28 | 2007-02-15 | 모토로라 인코포레이티드 | 유기 전계발광 장치 |

| US6392339B1 (en) * | 1999-07-20 | 2002-05-21 | Xerox Corporation | Organic light emitting devices including mixed region |

| US6310360B1 (en) * | 1999-07-21 | 2001-10-30 | The Trustees Of Princeton University | Intersystem crossing agents for efficient utilization of excitons in organic light emitting devices |

| US6458475B1 (en) * | 1999-11-24 | 2002-10-01 | The Trustee Of Princeton University | Organic light emitting diode having a blue phosphorescent molecule as an emitter |

| US6372154B1 (en) * | 1999-12-30 | 2002-04-16 | Canon Kabushiki Kaisha | Luminescent ink for printing of organic luminescent devices |

| US6432255B1 (en) * | 2000-01-31 | 2002-08-13 | Applied Materials, Inc. | Method and apparatus for enhancing chamber cleaning |

| US6237529B1 (en) * | 2000-03-03 | 2001-05-29 | Eastman Kodak Company | Source for thermal physical vapor deposition of organic electroluminescent layers |

| KR20010104215A (ko) * | 2000-05-12 | 2001-11-24 | 야마자끼 순페이 | 발광장치 제작방법 |

| US6528824B2 (en) * | 2000-06-29 | 2003-03-04 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Light emitting device |

| US6392250B1 (en) * | 2000-06-30 | 2002-05-21 | Xerox Corporation | Organic light emitting devices having improved performance |

| KR100360308B1 (ko) * | 2000-07-03 | 2002-11-18 | 한국화학연구원 | 아세틸렌기를 포함하는 유기화합물, 그 화합물을 이용한증착중합법, 그 방법에 의하여 제조된 증착중합 박막 및그 박막을 사용한 전기 발광소자 |

| TW451601B (en) | 2000-08-07 | 2001-08-21 | Ind Tech Res Inst | The fabrication method of full color organic electroluminescent device |

| JP2002146516A (ja) * | 2000-11-07 | 2002-05-22 | Sony Corp | 有機薄膜の蒸着方法 |

| TW463522B (en) * | 2000-11-07 | 2001-11-11 | Helix Technology Inc | Manufacturing method for organic light emitting diode |

| US6803720B2 (en) * | 2000-12-15 | 2004-10-12 | Universal Display Corporation | Highly stable and efficient OLEDs with a phosphorescent-doped mixed layer architecture |

| SG138466A1 (en) * | 2000-12-28 | 2008-01-28 | Semiconductor Energy Lab | Luminescent device |