JP6338997B2 - 打ち込み工具 - Google Patents

打ち込み工具 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6338997B2 JP6338997B2 JP2014214475A JP2014214475A JP6338997B2 JP 6338997 B2 JP6338997 B2 JP 6338997B2 JP 2014214475 A JP2014214475 A JP 2014214475A JP 2014214475 A JP2014214475 A JP 2014214475A JP 6338997 B2 JP6338997 B2 JP 6338997B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- driving

- driving tool

- nose

- inner peripheral

- nose adapter

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 51

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 48

- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 24

- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 24

- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 22

- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 6

- 230000006835 compression Effects 0.000 description 5

- 238000007906 compression Methods 0.000 description 5

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 4

- 229920006311 Urethane elastomer Polymers 0.000 description 3

- 210000000078 claw Anatomy 0.000 description 2

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2

- 125000002066 L-histidyl group Chemical group [H]N1C([H])=NC(C([H])([H])[C@](C(=O)[*])([H])N([H])[H])=C1[H] 0.000 description 1

- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 230000003116 impacting effect Effects 0.000 description 1

- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1

- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1

- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)

Description

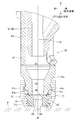

W…打ち込み材

J0…打ち込み軸線

10…本体部

11…打撃ピストン

12…本体ハウジング

13…シリンダ

14…トップキャップ

15…ドライバ

16…ヘッドバルブ

17…シール部

18…圧縮ばね

19…大気開放通路

20…リターンエア室

30…ハンドル部

31…トリガバルブ

32…トリガ

33…蓄圧室

34…接続口

40…マガジン

41…送り機構

50…打ち込みノーズ部

51…打ち込み通路

60…コンタクトアーム

61…円筒部

D0…材当接部の外径、D1…円筒部の外径

61a…円錐形状部、61b…材当接部、61c…係合部

62…射出口、d0…射出口の内径

70…ノーズアダプタ(第1実施形態)

71…本体部、71a…係合凹部

72…規制部材、72a…内周孔

73…ノーズアダプタ(第2実施形態)

74…規制部材、74a…内周孔、74b…案内部

75…ノーズアダプタ(第3実施形態)

76…規制部材、76a…内周孔

Claims (7)

- ドライバガイドの打ち込み通路内に供給された打ち込み具をドライバで打撃して射出口から打ち出す打ち込み工具であって、

前記ドライバガイドに、上下動可能にコンタクトアームを備えており、該コンタクトアームは、前記ドライバガイドを内周側に位置させる円筒形状の円筒部を有し、該円筒部の打ち込み方向先端側に当該円筒部よりも小径となる材当接部を有し、該材当接部の内周孔が前記打ち込み通路と同径に設定されて前記射出口とされ、

該材当接部の外周側にノーズアダプタを装着可能であり、該ノーズアダプタの内周側に円環形状を有する金属製の規制部材を備え、該規制部材の内周孔を前記射出口と同径に設定し、又は前記射出口よりも小径に設定して、

前記コンタクトアームを上動させた状態では、前記材当接部の内周孔と前記規制部材の内周孔により前記打ち込み通路に連続した案内通路が形成される構成とした打ち込み工具。 - 請求項1記載の打ち込み工具であって、前記ノーズアダプタの外径が前記円筒部の外径に一致している打ち込み工具。

- 請求項1又は2記載の打ち込み工具であって、前記ノーズアダプタは打ち込み方向先端側が小径となる形状を有する打ち込み工具。

- 請求項3記載の打ち込み工具であって、前記ノーズアダプタは打ち込み方向先端側が小径となる円錐形状を有する打ち込み工具。

- 請求項1〜4の何れか1項に記載した打ち込み工具であって、前記コンタクトアームの材当接部に前記ノーズアダプタの装着状態を保持する係合部を備えた打ち込み工具。

- 請求項1〜5のいずれか1項に記載した打ち込み工具であって、前記ノーズアダプタとして、前記規制部材の内径について異なる複数種類のノーズアダプタを選択して装着可能な打ち込み工具。

- 請求項1〜6の何れか1項に記載した打ち込み工具であって、前記ノーズアダプタとして、前記規制部材の長さについて異なる複数種類のノーズアダプタを選択して装着可能な打ち込み工具。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014214475A JP6338997B2 (ja) | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 打ち込み工具 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014214475A JP6338997B2 (ja) | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 打ち込み工具 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016078200A JP2016078200A (ja) | 2016-05-16 |

| JP2016078200A5 JP2016078200A5 (ja) | 2017-06-29 |

| JP6338997B2 true JP6338997B2 (ja) | 2018-06-06 |

Family

ID=55957209

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014214475A Active JP6338997B2 (ja) | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 打ち込み工具 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6338997B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7487569B2 (ja) | 2019-06-25 | 2024-05-21 | マックス株式会社 | 打込み工具 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3655173B2 (ja) * | 2000-06-29 | 2005-06-02 | 株式会社マキタ | 釘打機 |

| JP4577495B2 (ja) * | 2004-11-26 | 2010-11-10 | マックス株式会社 | ネジ、釘等の打込機における打込ガイド機構 |

| JP2011206856A (ja) * | 2010-03-29 | 2011-10-20 | Makita Corp | 打ち込み工具 |

-

2014

- 2014-10-21 JP JP2014214475A patent/JP6338997B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2016078200A (ja) | 2016-05-16 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6819045B2 (ja) | 打込機 | |

| JP5849920B2 (ja) | 打込機 | |

| JP5055775B2 (ja) | 釘打機 | |

| JP6338997B2 (ja) | 打ち込み工具 | |

| JP2016047594A (ja) | 打込機 | |

| US10639776B2 (en) | Driving tool | |

| JP6102524B2 (ja) | 打込み工具 | |

| JP6604936B2 (ja) | 打ち込み工具 | |

| JP2017119330A (ja) | 打込機 | |

| JP7073197B2 (ja) | 打ち込み工具 | |

| JP6369231B2 (ja) | 打込機 | |

| JP5538747B2 (ja) | エア工具 | |

| US20150041517A1 (en) | Fastener feeding device for a driving tool | |

| JP6776894B2 (ja) | 開閉弁構造 | |

| JP6301217B2 (ja) | 打ち込み工具 | |

| JP6217068B2 (ja) | 工具のバネ構造及び工具 | |

| JP6604068B2 (ja) | 打込み工具 | |

| TW202120271A (zh) | 釘打機 | |

| JP6380740B2 (ja) | ファスナー打ち込み工具 | |

| JP2016120573A (ja) | 打ち込み工具 | |

| JP2014226734A (ja) | 打ち込み工具 | |

| JP2018118322A (ja) | エアダスタ付き空気圧工具 | |

| JP2017217747A (ja) | 衝撃工具 | |

| JP2011194543A (ja) | 打込機 | |

| JP2005059209A (ja) | 釘打機 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170517 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170517 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180227 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180411 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20180501 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20180509 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6338997 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |