JP5592071B2 - ヘッドレスト支持構造 - Google Patents

ヘッドレスト支持構造 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5592071B2 JP5592071B2 JP2009003565A JP2009003565A JP5592071B2 JP 5592071 B2 JP5592071 B2 JP 5592071B2 JP 2009003565 A JP2009003565 A JP 2009003565A JP 2009003565 A JP2009003565 A JP 2009003565A JP 5592071 B2 JP5592071 B2 JP 5592071B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- stay

- bracket

- headrest

- cylindrical

- protruding

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/80—Head-rests

- B60N2/806—Head-rests movable or adjustable

- B60N2/809—Head-rests movable or adjustable vertically slidable

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/80—Head-rests

- B60N2/897—Head-rests with sleeves located in the back-rest for guiding the rods of the head-rest

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)

- Transportation (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Chair Legs, Seat Parts, And Backrests (AREA)

- Seats For Vehicles (AREA)

Description

そこで、本発明の課題は、筒状のサポートの変形を抑えるようにすることである。

変形を抑えることができる。

また、請求項1に係る発明によれば、孔又は凹部が連結部と筒状部の外周面との間に形成されていることによって、筒状部等の成型原料の増量を抑えて軽量化を図りつつ、筒状部の剛性を確保することができる。

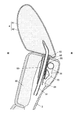

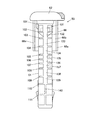

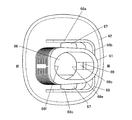

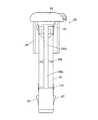

図1は、車両用シート1を示した斜視図である。図2は、この車両用シート1におけるヘッドレスト支持構造を分解して示した分解斜視図である。図3は、車両用シート1の背もたれ3の上部、ヘッドレスト4及びその支持構造を示した縦断面図である。

これらの図に示すように、車両用シート1は、座部2と、座部2の後端部に連結された背もたれ3と、背もたれ3の上部に設けられたヘッドレスト4と、を備える。

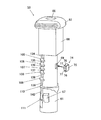

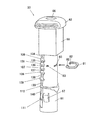

ヘッドレスト4の支持構造は、ヘッドレスト4から下方に延出したステー51と、ステー51を受け入れてステー51を保持するステーサポート53と、ステーサポート53を保持するブラケット55と、を備える。ステー51、ステーサポート53及びブラケット55が一組となり、これらの組み合わせが左右に一対ある。

なお、金属板の両端部57,58が前後に重なっていてもよいが、その場合、両端部57,58が固着されておらず、両端部57,58の僅かな隙間がスリットとなる。また、金属板の両端部57,58が突き合わせられて当接してもよいが、この場合、両端部57,58が固着されていない。

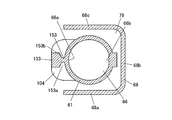

連結部131の左右方向の幅が突出部101,102の左右方向の幅よりも小さい。連結部131は、突出部101の左右方向の中間部において突出部101に連繋するとともに、突出部102の左右方向の中央部において突出部102に連繋している。

連結部131の前端面、突出部101の前端面及び突出部102の前端面が揃っており、これらの面が面一となっている。

なお、連結部131と筒状部61の前面との間に隔壁が形成され、孔151が閉塞されていてもよい。

図15に示すように、連結部131に加えて連結部131a,131bが突出部101と突出部102との間に介在している。

図16に示すように、筒状部61の上下方向の中間部に配置された突出部105〜108の左右方向の幅は、筒状部61の上部に配置された突出部101〜104の左右方向の幅よりも大きい。筒状部61の上下方向の中間部に配置された突出部105〜108の左右方向の幅は、筒状部61の下部に配置された突出部109〜111の左右方向の幅よりも大きい。

図17に示すように、筒状部61の上下方向の中間部に配置された突出部105〜108の上下方向の厚みは、筒状部61の上部に配置された突出部101〜104の上下方向の厚みよりも大きい。筒状部61の上下方向の中間部に配置された突出部105〜108の上下方向の厚みは、筒状部61の下部に配置された突出部109〜111の上下方向の厚みよりも大きい。

図18に示すように、連結部135〜137の左右方向の幅は、連結部131〜134,138〜140の左右方向の幅よりも大きい。このようにすることによって、筒状部61の変形を効率よく抑えることができる。

図19に示すように、突出部101が筒状部61の上部に形成され、突出部106が筒状部61の上下方向の中間部に形成され、突出部110が筒状部61の下部に形成され、突出部102〜105,107〜109,111が形成されていない。突出部101と突出部106との間に連結部131cが介在し、突出部106と突出部110との間に連結部136cが介在している。これら連結部131c,136cが上下方向に連なって、帯状になっている。連結部131c,136cが筒状部61の前面に凸設されていてもよいし、連結部131c,136cが筒状部61の前面から離れていてもよい。連結部131c,136cが筒状部61の前面から離れている場合、連結部131c,136cと筒状部61の前面との間に孔が形成されていてもよいし、その間に隔壁が設けられて、隔壁の左右両側に凹部が形成されていてもよい。また、連結部131cの前端面、連結部136cの前端面、突出部101の前端面、突出部106の前端面及び突出部110の前端面が揃っており、これらの面が面一となっていてもよい。

図20に示すように、筒状部61の上下方向の中間部に配置された突出部105〜108は、筒状部61の前面から左右両側面を経て筒状部61の後面にかけて形成されている。特に、突出部106,107が開口69の縁まで形成されている。筒状部61に開口69が形成されている場合でも、突出部106,107によって筒状部61を補強することができる。これにより、筒状部61の変形を抑えることができる。

また、凸部が筒状部61の内面又は背面に凸設されるとともに、開口69を囲うようにして開口69の縁に沿って形成されていれば、筒状部61の剛性が向上し、更にその凸部に突出部106,107が連結すれば、筒状部61の剛性が一層向上する。

図21に示すように、突出部101及び突出部102が筒状部61の上部に形成され、突出部106及び突出部107が筒状部61の上下方向の中間部に形成され、突出部110及び突出部111が筒状部61の下部に形成され、突出部103〜105,108〜109が形成されていない。突出部101と突出部106との間に連結部131が介在し、突出部106と突出部107との間に連結部136が介在し、突出部110と突出部111との間に連結部140が介在する。一方、突出部102と突出部106の間にも、突出部106と突出部110との間にも、連結部が介在しない。

図22に示すように、把持部68が角筒状であってもよい。つまり、把持部68は、壁部68a,68b,68cに加えて、側壁部68a,68cの前端に連なった前壁部68dを有する。この場合、把持部68の前後幅はブラケット55の前後幅よりも大きく、把持部68の左右幅はブラケット55の左右幅よりも大きく、ブラケット55が把持部68に挿入されている。この場合でも、スリット56が開くようにブラケット55が変形しにくいうえ、頭部62の前側で背もたれ3の上端面を下に押しても、ブラケット55の前面が露出しない。

把持部68は後ろ壁部68a、前壁部68dを有さず、側壁部68a,68cだけを有してもいてもよい。つまり、ブラケット55は、把持部68によって、スリット56の幅方向に挟持されていればよい。

ステーサポート53(特に、頭部62)には、ステー51をロックしたり、そのロックを解除したりするロック機構が設けられていてもよい。

図23に示すように、開口69に差し込まれる押付ピース74が図23に示すような形状であってもよい。この押付ピース74は、板状部75と、板状部75の一方の面に立設された一対の弾性脚76と、弾性脚76の先端部に設けられた爪77とを有するものである。この押付ピース74は弾性脚76の先端部を先にしてステーサポート53の後ろから開口69へ嵌め込まれている。そして、押付ピース74の爪77がステーサポート53の内面に引っ掛かり、板状部75がステーサポート53の背面に引っ掛かり、これにより押付ピース74がステーサポート53の筒状部61に固定されている。押付ピース74の先端部、つまり弾性脚76の先端部は開口69の内側へ突出している。ステー51がステーサポート53の挿入孔66に挿入されると、ステー51が押付ピース74によって前方に押し付けられる。ここで、押付ピース74がステーサポート53に固定されているから、そこで反力をとって押付ピース74がステー51に圧接している。そのため、ステー51ががたつかない。

図24に示すように、筒状部61の背面には、開口69の代わりに、左右方向に長尺なスリット80が形成されている。このスリット80は、ステーサポート53の内面まで貫通している。また、スリット80と同じ高さの位置において、筒状部61には係止穴83が形成されている。一方、C字状の押付ピース81が筒状部61の後ろから筒状部61を抱持し、押付ピース81の両先端部82が係止穴83に引っ掛かっている。押付ピース81の一部がスリット80に嵌め込まれて挿入孔66内に突出している。これにより、押付ピース81が筒状部61に固定されている。ステー51がステーサポート53の挿入孔66に挿入されると、ステー51が押付ピース81によって前方に押し付けられる。ここで、押付ピース81がステーサポート53に固定されているから、そこで反力をとって押付ピース81の後部がステー51に圧接している。そのため、ステー51ががたつかない。

図25に示すように、筒状部61の背面に、インサート材としての突起84が凸設されている。突起84が形成される位置は、ステーサポート53の背面のうちその下端とその上端の間であり、具体的には上下方向におけるステーサポート53の中間部である。特に、上記実施形態のように開口69が筒状部61の背面に形成されておらず、開口69が形成されていた位置に突起84が形成されている。この突起84は、筒状部61の背面に対して垂直に設けられたリブである。この突起84及び筒状部61は合成樹脂により一体成型されたものである。なお、突起84は、筒状部61とは別体成型されたものであって、成型後に筒状部61に取り付けられたものでもよい。

例えば、上記各実施形態では本発明に係るシートを自動車の車両用シートに適用した場合について説明したが、他の乗物(例えば、航空機、船舶等)のシートに適用してもよい。また、本発明に係るシートを乗物以外に用いてもよい。また、上述の何れの実施形態においても、把持部68が設けられていてなくてもよい。

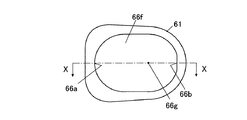

従って、ヘッドレストの位置調整を簡単に行えるようにするとともに、ヘッドレストの位置もしっかり固定できるようにすべく、ヘッドレスト支持構造が、ヘッドレスト(4)から延出されたステー(51)と、前記ステーが挿入される挿入孔(66)を有するとともに、前記背もたれ(3)に設けられたステーサポート(53)と、を備え、縦断面における前記挿入孔の前側壁面(66a)の線(66c)が前記挿入孔よりも前側を中心にして湾曲し、縦断面における前記挿入孔の後ろ側壁面の線の曲率半径が前記挿入孔の前側壁面(66b)の線(66d)の曲率半径よりも大きいこととした。これにより、ヘッドレストから延出されたステーが挿入孔の前側壁面と後ろ側壁面に圧接され、これによりステーを固定することができるという作用効果を奏する。一方、ヘッドレストを掴んでステーの形状又は挿入孔の前側壁面の形状にあわせてステーやヘッドレストを移動させれば、大きな力をかけずとも、ヘッドレストの位置調整を簡単に行うことができる。

3 背もたれ

4 ヘッドレスト

51 ステー

53 ステーサポート

55 ブラケット

61 筒状部

62 頭部

66 挿入孔

68 把持部

69 開口

70、73、74、81 押付ピース

80 スリット

101〜111 突出部

131〜140、131a〜140a、131b〜140b 連結部

131c、136c 連結部

151 孔部

153a,153b 凹部

Claims (7)

- ヘッドレストから下方に延出されたステーと、

背もたれに設けられ、筒状に設けられ、上下に延在したブラケットと、

前記ステーが挿入される挿入孔を有するとともに、前記ブラケットに嵌挿され、上下に延在した筒状部と、

前記筒状部の外周面に凸設され、前記ブラケットの内面に対向する第1の突出部と、

前記第1の突出部の下方において前記筒状部の外周面に凸設され、前記ブラケットの内面に対向する第2の突出部と、

前記第1の突出部と前記第2の突出部との間に介在し、なおかつ前記筒状部の前方に設けられた連結部と、を備え、

前記連結部は、前記ブラケットに当接し、

前記連結部と前記筒状部の外周面との間に孔又は凹部が形成されていることを特徴とするヘッドレスト支持構造。 - 前記連結部は、前記筒状部の最前端部に設けられ、

前記ヘッドレストの上下位置を調整可能なことを特徴とする請求項1に記載のヘッドレスト支持構造。 - 前記筒状部の外周面に凸設されて上下方向に配列され、前記ブラケットの内面に対向した複数の突出部を備え、

前記複数の突出部のうち前記筒状部の上下方向の中間部に配置された突出部の隣同士の間隔は、他の突出部の隣同士の間隔よりも小さいことを特徴とする請求項1又は2記載のヘッドレスト支持構造。 - 前記複数の突出部のうち前記筒状部の上下方向の中間部に配置された突出部の上下方向の長さは、他の突出部の上下方向の長さよりも大きいことを特徴とする請求項3に記載のヘッドレスト支持構造。

- 前記複数の突出部のうち前記筒状部の上下方向の中間部に配置された突出部の左右方向

の長さは、他の突出部の左右方向の長さよりも大きいことを特徴とする請求項3又は4記載のヘッドレスト支持構造。 - 前記複数の突出部間に介在した複数の連結部を更に備えることを特徴とする請求項3から5の何れか一項に記載のヘッドレスト支持構造。

- 前記複数の連結部のうち前記筒状部の上下方向の中間部に配置された連結部の左右方向の幅が、他の連結部の左右方向の幅よりも大きいことを特徴とする請求項6に記載のヘッドレスト支持構造。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009003565A JP5592071B2 (ja) | 2008-01-11 | 2009-01-09 | ヘッドレスト支持構造 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008004554 | 2008-01-11 | ||

| JP2008004554 | 2008-01-11 | ||

| JP2009003565A JP5592071B2 (ja) | 2008-01-11 | 2009-01-09 | ヘッドレスト支持構造 |

Related Child Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014156234A Division JP5863903B2 (ja) | 2008-01-11 | 2014-07-31 | ヘッドレスト支持構造 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009183695A JP2009183695A (ja) | 2009-08-20 |

| JP5592071B2 true JP5592071B2 (ja) | 2014-09-17 |

Family

ID=40853182

Family Applications (6)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2009003565A Active JP5592071B2 (ja) | 2008-01-11 | 2009-01-09 | ヘッドレスト支持構造 |

| JP2014156234A Active JP5863903B2 (ja) | 2008-01-11 | 2014-07-31 | ヘッドレスト支持構造 |

| JP2015249254A Active JP6178396B2 (ja) | 2008-01-11 | 2015-12-22 | ヘッドレスト支持構造 |

| JP2017136685A Active JP6371449B2 (ja) | 2008-01-11 | 2017-07-13 | ヘッドレスト支持構造 |

| JP2018132064A Active JP6597847B2 (ja) | 2008-01-11 | 2018-07-12 | ヘッドレスト支持構造及び車両用シート |

| JP2019182578A Active JP6853491B2 (ja) | 2008-01-11 | 2019-10-03 | ヘッドレスト支持構造 |

Family Applications After (5)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014156234A Active JP5863903B2 (ja) | 2008-01-11 | 2014-07-31 | ヘッドレスト支持構造 |

| JP2015249254A Active JP6178396B2 (ja) | 2008-01-11 | 2015-12-22 | ヘッドレスト支持構造 |

| JP2017136685A Active JP6371449B2 (ja) | 2008-01-11 | 2017-07-13 | ヘッドレスト支持構造 |

| JP2018132064A Active JP6597847B2 (ja) | 2008-01-11 | 2018-07-12 | ヘッドレスト支持構造及び車両用シート |

| JP2019182578A Active JP6853491B2 (ja) | 2008-01-11 | 2019-10-03 | ヘッドレスト支持構造 |

Country Status (6)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8783777B2 (ja) |

| EP (1) | EP2233045B1 (ja) |

| JP (6) | JP5592071B2 (ja) |

| CN (2) | CN103818284B (ja) |

| AT (1) | ATE554678T1 (ja) |

| WO (1) | WO2009088073A1 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10940783B2 (en) | 2017-03-13 | 2021-03-09 | Ts Tech Co., Ltd. | Headrest guide and vehicle seat |

Families Citing this family (48)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE102011112418B4 (de) * | 2011-05-09 | 2013-07-18 | Johnson Controls Gmbh | Vorrichtung zur Befestigung einer Kopfstütze an einem Fahrzeugsitz und Fahrzeugsitz mit Kopfstütze |

| JP5720510B2 (ja) | 2011-09-20 | 2015-05-20 | トヨタ自動車株式会社 | 車両用シート |

| JP5925575B2 (ja) * | 2012-04-23 | 2016-05-25 | 日本発條株式会社 | ヘッドレスト装置 |

| EP2862479B1 (en) * | 2012-07-02 | 2019-04-24 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Headrest support structure |

| JP2014008335A (ja) * | 2012-07-02 | 2014-01-20 | Toyota Motor Corp | ヘッドレスト支持構造 |

| JP5803854B2 (ja) * | 2012-09-04 | 2015-11-04 | トヨタ自動車株式会社 | ヘッドレスト支持構造 |

| KR101598163B1 (ko) | 2012-07-02 | 2016-02-26 | 도요타 지도샤(주) | 헤드레스트 지지 구조 |

| WO2014033965A1 (ja) * | 2012-09-03 | 2014-03-06 | テイ・エス テック株式会社 | 車両用シート及び車両用シートのシートフレーム |

| USD698165S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-28 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD694539S1 (en) | 2012-09-20 | 2013-12-03 | Steelcase Inc. | Chair |

| US11229294B2 (en) | 2012-09-20 | 2022-01-25 | Steelcase Inc. | Chair assembly with upholstery covering |

| USD694540S1 (en) | 2012-09-20 | 2013-12-03 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD694537S1 (en) | 2012-09-20 | 2013-12-03 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD697729S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-21 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD697728S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-21 | Steelcase Inc. | Chair |

| US8998339B2 (en) | 2012-09-20 | 2015-04-07 | Steelcase Inc. | Chair assembly with upholstery covering |

| USD697730S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-21 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD694538S1 (en) | 2012-09-20 | 2013-12-03 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD683150S1 (en) | 2012-09-20 | 2013-05-28 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD683151S1 (en) | 2012-09-20 | 2013-05-28 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD697726S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-21 | Steelcase Inc. | Chair |

| US11304528B2 (en) | 2012-09-20 | 2022-04-19 | Steelcase Inc. | Chair assembly with upholstery covering |

| USD781605S1 (en) | 2015-04-24 | 2017-03-21 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD697727S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-21 | Steeelcase Inc. | Chair |

| USD698164S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-28 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD701053S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-03-18 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD698166S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-01-28 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD694536S1 (en) | 2012-09-20 | 2013-12-03 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD942767S1 (en) | 2012-09-20 | 2022-02-08 | Steelcase Inc. | Chair assembly |

| USD702981S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-04-22 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD699958S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-02-25 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD699959S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-02-25 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD699957S1 (en) | 2012-09-20 | 2014-02-25 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD695034S1 (en) | 2012-11-13 | 2013-12-10 | Steelcase Inc. | Chair |

| US8991927B2 (en) * | 2012-11-26 | 2015-03-31 | World Class Plastics, Inc. | Holder for headrest |

| KR101407254B1 (ko) | 2012-11-28 | 2014-06-13 | 현대다이모스(주) | 헤드레스트 스테이로드 가이드장치 |

| JP6189269B2 (ja) * | 2013-09-30 | 2017-08-30 | トヨタ紡織株式会社 | 乗物用シートのヘッドレスト支持構造 |

| JP6418917B2 (ja) * | 2014-11-27 | 2018-11-07 | 株式会社パイオラックス | ヘッドレストの支持装置 |

| USD760526S1 (en) | 2015-04-24 | 2016-07-05 | Steelcase Inc. | Headrest assembly |

| USD759415S1 (en) | 2015-04-24 | 2016-06-21 | Steelcase Inc. | Headrest |

| USD781604S1 (en) | 2015-04-24 | 2017-03-21 | Steelcase Inc. | Chair |

| USD758774S1 (en) | 2015-04-24 | 2016-06-14 | Steelcase Inc. | Headrest assembly |

| JP6582646B2 (ja) * | 2015-07-08 | 2019-10-02 | トヨタ紡織株式会社 | 乗物用シート |

| JP6651981B2 (ja) * | 2016-05-19 | 2020-02-19 | トヨタ紡織株式会社 | シートバックフレーム |

| WO2018139496A1 (ja) * | 2017-01-25 | 2018-08-02 | テイ・エス テック株式会社 | 車両用シート及びカバー部材 |

| US10668844B2 (en) * | 2018-09-12 | 2020-06-02 | Rockwell Collins, Inc. | Extension assist for headrest |

| KR102015794B1 (ko) * | 2018-09-14 | 2019-08-29 | 현대트랜시스 주식회사 | 자동차의 헤드레스트 가이드 |

| JP2022109152A (ja) * | 2021-01-14 | 2022-07-27 | トヨタ自動車株式会社 | ヘッドレストの高さ調整機構 |

Family Cites Families (24)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6095047U (ja) * | 1983-06-10 | 1985-06-28 | 株式会社タチエス | 車両用シートにおけるヘツドレストステーの支持具 |

| JPS6060954U (ja) * | 1983-10-04 | 1985-04-27 | 株式会社タチエス | 車両用シ−トにおけるヘツドレストステ−の支持具 |

| JPS6325043A (ja) | 1986-07-17 | 1988-02-02 | Canon Inc | 印字装置に於ける活字ホイ−ルの上下体 |

| JPS6421650A (en) | 1987-07-17 | 1989-01-25 | Mitsubishi Electric Corp | File transfer equipment |

| JPH068752Y2 (ja) * | 1987-07-31 | 1994-03-09 | 三菱自動車工業株式会社 | ヘッドレスト係止装置 |

| US4854642A (en) * | 1988-01-15 | 1989-08-08 | Hoover Universal, Inc. | Head restraint guide assembly |

| JPH0612704Y2 (ja) | 1989-04-28 | 1994-04-06 | 株式会社タチエス | ヘッドレストのホルダー構造 |

| JPH0576350U (ja) | 1992-03-31 | 1993-10-19 | 高島屋日発工業株式会社 | ヘッドレストスティの支持機構 |

| JP2518860Y2 (ja) * | 1992-12-04 | 1996-11-27 | 宝和工業株式会社 | ヘッドレストサポート |

| US5667276A (en) * | 1995-12-29 | 1997-09-16 | Illinois Tool Works Inc. | Locking headrest support assembly |

| US5788250A (en) * | 1996-03-25 | 1998-08-04 | Lear Corporation | Headrest guide sleeve |

| US5816658A (en) * | 1997-05-23 | 1998-10-06 | Flexsteel Industries, Inc. | Head rest lock |

| JP3475320B2 (ja) | 1997-09-24 | 2003-12-08 | 日本テクニカ株式会社 | ヘッドレストサポート |

| JP4219560B2 (ja) * | 1998-08-25 | 2009-02-04 | 日本テクニカ株式会社 | ヘッドレストサポート |

| JP3513646B2 (ja) * | 1998-09-29 | 2004-03-31 | 株式会社パイオラックス | ヘッドレストの支持構造 |

| GB0020257D0 (en) * | 2000-08-18 | 2000-10-04 | Lander Automotive Ltd | Friction headrest |

| CA2455232A1 (en) * | 2001-08-01 | 2003-02-20 | Intier Automotive Inc. | Structrural head restraint guide |

| US6761409B2 (en) * | 2002-05-03 | 2004-07-13 | John R. Ford | Head restraint guide sleeve |

| JP2004057462A (ja) | 2002-07-29 | 2004-02-26 | Nichiryo Sangyo Kk | ヘッドレストサポート |

| US6832816B2 (en) * | 2002-11-08 | 2004-12-21 | Nihon Technica Co., Ltd. | Metallic cylindrical member and metallic bracket |

| JP4815111B2 (ja) * | 2004-08-19 | 2011-11-16 | 日本発條株式会社 | 車両用シート |

| JP4854200B2 (ja) * | 2005-01-21 | 2012-01-18 | 日本テクニカ株式会社 | ヘッドレストサポート |

| JP2008074265A (ja) * | 2006-09-21 | 2008-04-03 | Aisin Seiki Co Ltd | 車両用シート |

| US20080164730A1 (en) * | 2007-01-05 | 2008-07-10 | Ford Global Technologies, Llc | Insert for vehicle seat head restraint |

-

2009

- 2009-01-09 CN CN201410011465.7A patent/CN103818284B/zh active Active

- 2009-01-09 JP JP2009003565A patent/JP5592071B2/ja active Active

- 2009-01-09 CN CN200980101949.8A patent/CN101917886B/zh active Active

- 2009-01-09 WO PCT/JP2009/050214 patent/WO2009088073A1/ja active Application Filing

- 2009-01-09 AT AT09700215T patent/ATE554678T1/de active

- 2009-01-09 EP EP09700215A patent/EP2233045B1/en not_active Not-in-force

- 2009-01-09 US US12/811,759 patent/US8783777B2/en active Active

-

2014

- 2014-07-31 JP JP2014156234A patent/JP5863903B2/ja active Active

-

2015

- 2015-12-22 JP JP2015249254A patent/JP6178396B2/ja active Active

-

2017

- 2017-07-13 JP JP2017136685A patent/JP6371449B2/ja active Active

-

2018

- 2018-07-12 JP JP2018132064A patent/JP6597847B2/ja active Active

-

2019

- 2019-10-03 JP JP2019182578A patent/JP6853491B2/ja active Active

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10940783B2 (en) | 2017-03-13 | 2021-03-09 | Ts Tech Co., Ltd. | Headrest guide and vehicle seat |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2018158727A (ja) | 2018-10-11 |

| JP2016040170A (ja) | 2016-03-24 |

| JP2009183695A (ja) | 2009-08-20 |

| CN103818284B (zh) | 2016-03-23 |

| JP5863903B2 (ja) | 2016-02-17 |

| JP2014198566A (ja) | 2014-10-23 |

| EP2233045B1 (en) | 2012-04-25 |

| ATE554678T1 (de) | 2012-05-15 |

| JP6853491B2 (ja) | 2021-03-31 |

| JP2019218060A (ja) | 2019-12-26 |

| US20100276978A1 (en) | 2010-11-04 |

| CN103818284A (zh) | 2014-05-28 |

| WO2009088073A1 (ja) | 2009-07-16 |

| EP2233045A1 (en) | 2010-09-29 |

| JP6371449B2 (ja) | 2018-08-08 |

| JP6178396B2 (ja) | 2017-08-09 |

| CN101917886A (zh) | 2010-12-15 |

| US8783777B2 (en) | 2014-07-22 |

| EP2233045A4 (en) | 2011-03-30 |

| JP6597847B2 (ja) | 2019-10-30 |

| CN101917886B (zh) | 2014-02-19 |

| JP2017186013A (ja) | 2017-10-12 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6597847B2 (ja) | ヘッドレスト支持構造及び車両用シート | |

| JP5472474B2 (ja) | シートバックボード及び車両用シート | |

| JP6684657B2 (ja) | 車両用シート | |

| JP5669567B2 (ja) | 乗物用シート | |

| JP5708302B2 (ja) | 樹脂製シートバックバネ及び車両用シート | |

| JP2019123498A (ja) | 乗物用シート | |

| JP2008230391A (ja) | 車両用シート | |

| JP6219683B2 (ja) | 乗物用シートのフレーム構造 | |

| JP5143500B2 (ja) | 乗物用シート並びにウェビングの保護構造及び保護カバー | |

| JP6575408B2 (ja) | 乗物用シートのヘッドレスト支持構造 | |

| JP5410668B2 (ja) | ヘッドレスト支持構造及びシート | |

| JP5410667B2 (ja) | ヘッドレスト支持構造及びシート | |

| JP5082490B2 (ja) | 車両用シート | |

| JP5398969B2 (ja) | ステーサポート、ヘッドレスト支持構造及びシート | |

| CN110271467B (zh) | 车辆用座椅装置 | |

| JP6378411B2 (ja) | 乗物用シートのフレーム構造 | |

| JP5724815B2 (ja) | 樹脂製シートバックボード及び車両用シート | |

| JP2018162065A (ja) | 乗物用シートのフレーム構造 | |

| JP5227861B2 (ja) | ヘッドレスト支持構造及びシート | |

| JP2020006882A (ja) | 乗物用シート | |

| JP5572461B2 (ja) | 車両用シート | |

| JP2012056482A (ja) | 車両用シート | |

| JP2012075613A (ja) | ヘッドレストの保持構造 | |

| JP2013203172A (ja) | 車両用シート |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20111128 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20130729 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130806 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131001 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140304 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140423 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140701 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140731 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5592071 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |