JP4852779B2 - 円筒型蓄電池 - Google Patents

円筒型蓄電池 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4852779B2 JP4852779B2 JP34536099A JP34536099A JP4852779B2 JP 4852779 B2 JP4852779 B2 JP 4852779B2 JP 34536099 A JP34536099 A JP 34536099A JP 34536099 A JP34536099 A JP 34536099A JP 4852779 B2 JP4852779 B2 JP 4852779B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- electrode plate

- battery

- storage battery

- winding

- separator

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02E60/10—Energy storage using batteries

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS

- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products

- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

- Secondary Cells (AREA)

- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)

- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、円筒型蓄電池に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来から蓄電池は、エレメントの形状から大きく二つに区分できる。一つは、UPS用や電気自動車用等として普及している角型のものであり、もう一つは、円筒型のものである。前者は、平板状の集電体に活物質を充填した正極板と負極板とを極板間にセパレータを介在させて交互に所定枚数を積層したものであり、後者は、帯状の集電体に活物質を充填した正極板と負極板とを極板間に帯状のセパレータを介在させて螺旋状に巻回したものである。円筒型蓄電池は、エレメントを渦巻き状に巻回して形成するため、角型蓄電池に比べて薄い極板を強く圧迫して極板群を形成することが可能となり、大電流放電特性や大電流での充放電サイクル寿命性能に優れた蓄電池を製造することができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

従来の円筒型蓄電池は、電池の軽量化や小型化の目的で集電体部品の重量をできる限り小さく抑えるために、一般的には、メーカ固有の耳幅の集電耳を帯状の集電体に形成し(図1)、巻き取り後に溶接等により一体化している。

【0004】

ところが、この集電耳の一体化を行うためには、集電耳部分を、極板群を渦巻き状に巻き取る際に、極板から突出させておく必要がある。しかし、集電耳部分を極板から突出させることにより、渦巻き状に巻き取る際に、集電耳部分に圧迫を加わえることができなくなるため、集電耳部分に極板と同じ曲率をつけることが困難となる。

【0005】

従って、巻き取り前の極板の平板形状が集電耳部分と極板との付け根部分に残り、極板とセパレータとの間に隙間を生じさせており、その結果、その隙間による抵抗が大電流放電性能や大電流での充放電サイクル寿命性能に悪影響を及ぼすため、期待していた円筒型蓄電池の性能を十分に発揮できないといった問題があった。

【0006】

本発明が解決しようとする課題は、上述のように、極板とセパレータとの間に隙間を生じさせることなく、大電流放電性能や大電流での充放電サイクル寿命性能の優れた円筒型蓄電池を提供することである。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、請求項1記載の発明の円筒型蓄電池では、帯状の正・負極両極板間にセパレータを介在させ、渦巻き状に巻回して形成したエレメントを電槽に収容した円筒型密閉鉛蓄電池において、極板は本体部分と集電耳部分とからなる帯状の集電体を有し、該集電耳部分に、巻回の中心軸にほぼ平行なスリットまたは溝を少なくとも1箇所以上設けたことを特徴する。

【0008】

また、請求項2に記載の発明では、請求項1に記載の発明において、前記集電耳部分に設ける溝を、渦巻き状に巻回した時の巻回の中心軸に対向する面に設けたことを特徴とする。

【0009】

【発明の実施の形態】

本発明による円筒型蓄電池は、帯状の極板の集電耳部分に、少なくとも1箇所以上の、望ましくは耳幅の1/10〜1/3倍の間隔に、巻きの中心軸にほぼ平行なスリットまたは溝を設けることにより、集電耳部分に集電体本体とほぼ同じ曲率をつけることが可能となり、巻き取り時に発生していた極板とセパレータとの間の隙間の生成を解消することが可能となるため、大電流放電性能や大電流での充放電サイクル寿命性能を向上させることが可能となる。

【0010】

【実施例】

以下に本発明の一実施例を鉛蓄電池について説明する。

円筒型密閉鉛蓄電池は、二酸化鉛を主材とする帯状の正極板、金属鉛を主材とする帯状の負極板および帯状の保液性ガラスセパレータからなる発電要素を、電槽内に装填したものである。正・負極板には巻回しやすくするためエキスパンド格子に活物質ペーストを充填したものを使用し、セパレータには角型密閉鉛蓄電池で一般的に用いられているガラスセパレータを使用し、極板間にガラスセパレータを介在させた状態にて、通常の方法で螺旋状に全体を巻回し、直径45mmのエレメントを作製し、電槽に収容後ふたを封止した。

【0011】

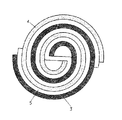

図2は、従来の円筒型密閉鉛蓄電池の一例を示す断面図であり、これを電池Aとする。集電耳を形成している箇所の極板とセパレータとの境界には、巻き取り前の極板の平板形状が集電耳部分と極板との付け根部分に残っており、隙間が生じていることがわかる。

【0012】

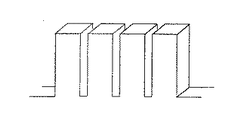

図4および図5は、本発明の円筒型密閉鉛蓄電池で用いた集電体の耳部分を拡大したものである。

図4は、集電体の耳部分に巻きの中心軸にほぼ平行となる、耳幅の1/4倍の間隔にスリットを設けたものであり、図5は、同様の間隔で、スリットのかわりに溝を巻きの中心側の面に設けたものである。図3は、図4で示した集電体を用いて作製した本発明による円筒型密閉鉛蓄電池の断面図であり、断面の様子は、図5で示した集電体を用いた場合においても同様であった。

【0013】

図4の集電体を用いて作製したものを電池B、図5の集電体を用いて作製したものを電池Cとする。集電耳部分にスリットや溝を設けることにより集電耳を形成している部分の極板とセパレータとの境界にはほとんど隙間が生じていないことがわかる。図中の1は帯状の集電体の本体部分、2は集電耳部分、3および4は帯状の集電体の本体部分に活物質を充填して作製した正負極板、5は帯状のガラスセパレータである。

【0014】

上記3種の電池(A、B、C)を通常の製法に従って電解液の注液および化成を行い、3hR容量が約10Ahの円筒型密閉鉛蓄電池を製作した。

これらの電池を3時間率容量値の6倍の大きさの電流で充放電を5秒間ずつ繰り返す寿命試験に供した。なお、寿命試験は周囲温度を25℃に制御して行った。寿命試験中5000サイクル毎に電池容量を測定し、初期のそれの80%以下となった時点を寿命と判定した。寿命試験中の電池容量の推移を図6に、寿命試験中の内部抵抗の推移を図7に示す。

【0015】

本発明により製作した電池Bおよび電池Cは、従来電池Aの約1.5倍である9〜10万サイクルの寿命性能を示した。また、電池BおよびCの内部抵抗はサイクルが進むにつれて、緩やかに増加しているのに比べ、電池Aのそれは比較的サイクル初期から急速に増大していた。

【0016】

一般に、ガラスセパレータに電解液を保持させる方式(いわゆるリテーナ式)の密閉鉛蓄電池では、電池使用による電解液量の減少によりガラスセパレータの収縮が起こり、極板への圧迫力が徐々に低下し、内部抵抗増大の一因となることが知られている。これは電池内の全電解液の内、ガラスセパレータが保持している電解液が優先的に枯れやすいために起こると考えられ、その中でも圧迫力が小さい部分(電解液とガラス繊維との表面張力が小さい部分)が特に減液しやすいと考えられる。

【0017】

電池Aは、集電耳を形成している部分の極板とセパレータとの境界に元々隙間が生成されており、その箇所の圧迫力は事実上無いに等しいため、結果的に電解液が減少しやすい構造となっており、サイクルが進むにつれて内部抵抗がの増大を助長していたが、本発明による電池Bおよび電池Cは、上述したような極板とセパレータとの界面における隙間の生成を上手く解消できたため、性能を向上させることが可能となったと考えられる。

【0018】

本実施例では、巻きの中心軸にほぼ平行となるスリットまたは溝を耳幅の1/4倍の間隔に設けた。さらに細かな間隔のスリットまたは溝を設けることも考えられるが、スリットまたは溝を設けることによる性能低下を考慮すれば、集電耳幅の1/10〜1/3倍の間隔が望ましいと考えられる。

【0019】

以上、鉛蓄電池での実施例を述べたが、本発明は鉛蓄電池だけでなく、他の円筒型蓄電池においても適用できるものである。

【0020】

【発明の効果】

以上述べてきたように、本発明による円筒型蓄電池は、帯状の極板の集電耳部分に、少なくとも1箇所以上の、望ましくは耳幅の1/10〜1/3倍の間隔に、巻きの中心軸にほぼ平行となるスリットまたは溝を設けることにより、集電耳部分に集電体本体とほぼ同じ曲率をつけることが可能となり、巻き取り時に発生していた極板とセパレータとの間の隙間の生成を解消することが可能となり、大電流放電性能や大電流での充放電サイクル寿命性能を向上させることが可能となるものであり、その工業的価値は大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の円筒型蓄電池の集電体の一例を示す外観図

【図2】従来の円筒型密閉鉛蓄電池の断面図

【図3】本発明による円筒型密閉鉛蓄電池の一例を示す断面図

【図4】本発明による円筒型密閉鉛蓄電池の集電体の一例を示す外観図

【図5】本発明による円筒型密閉鉛蓄電池の集電体の一例を示す外観図

【図6】充放電サイクル特性の比較を示す特性図

【図7】電池の内部抵抗の比較を示す特性図

【符号の説明】

1 帯状の集電体の本体部分

2 集電耳部分

3 帯状の正極板

4 帯状の負極板

5 帯状のガラスセパレータ

6 隙間

Claims (2)

- 帯状の正・負極両極板間にセパレータを介在させ、渦巻き状に巻回して形成したエレメントを電槽に収容した円筒型蓄電池において、極板は本体部分と集電耳部分とからなる帯状の集電体を有し、該集電耳部分に、巻回の中心軸にほぼ平行なスリットまたは溝を少なくとも1箇所以上設けたことを特徴する円筒型蓄電池。

- 前記集電耳部分に設ける溝を、渦巻き状に巻回した時の巻回の中心軸に対向する面に設けたことを特徴とする請求項1記載の円筒型蓄電池。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP34536099A JP4852779B2 (ja) | 1999-12-03 | 1999-12-03 | 円筒型蓄電池 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP34536099A JP4852779B2 (ja) | 1999-12-03 | 1999-12-03 | 円筒型蓄電池 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2001160386A JP2001160386A (ja) | 2001-06-12 |

| JP2001160386A5 JP2001160386A5 (ja) | 2006-12-14 |

| JP4852779B2 true JP4852779B2 (ja) | 2012-01-11 |

Family

ID=18376082

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP34536099A Expired - Fee Related JP4852779B2 (ja) | 1999-12-03 | 1999-12-03 | 円筒型蓄電池 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4852779B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4797236B2 (ja) | 2000-11-17 | 2011-10-19 | 株式会社Gsユアサ | 電池 |

| JP5168770B2 (ja) * | 2005-10-06 | 2013-03-27 | 株式会社Gsユアサ | 電池 |

| JP5041460B2 (ja) * | 2006-03-23 | 2012-10-03 | 本田技研工業株式会社 | 鉛蓄電池 |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5770666A (en) * | 1980-10-21 | 1982-05-01 | Akiyama Insatsuki Seizo Kk | Mechanism for regulating ink amount fed to printing device |

| JPS60133655A (ja) * | 1983-12-21 | 1985-07-16 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 円筒密閉型ニツケル−カドミウム蓄電池用正極板 |

| JP2762782B2 (ja) * | 1991-08-02 | 1998-06-04 | 松下電器産業株式会社 | 密閉電池 |

| JPH08153515A (ja) * | 1994-11-28 | 1996-06-11 | Toyota Autom Loom Works Ltd | 渦巻き型電池の電極 |

| JPH0992274A (ja) * | 1995-09-27 | 1997-04-04 | Shin Kobe Electric Mach Co Ltd | 捲回式電池用極板 |

| JPH09129223A (ja) * | 1995-10-30 | 1997-05-16 | Shin Kobe Electric Mach Co Ltd | 捲回形電池用電極 |

| JPH11176447A (ja) * | 1997-12-10 | 1999-07-02 | Denso Corp | 電池およびその製造方法 |

| JPH11185727A (ja) * | 1997-12-19 | 1999-07-09 | Toyota Autom Loom Works Ltd | 円筒型電池 |

-

1999

- 1999-12-03 JP JP34536099A patent/JP4852779B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2001160386A (ja) | 2001-06-12 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4580620B2 (ja) | 電池に用いる渦巻状電極群の製造方法 | |

| WO2007097172A1 (ja) | 角形扁平二次電池の製造方法 | |

| JP3972804B2 (ja) | アルカリ蓄電池とその製造方法 | |

| JP3283805B2 (ja) | リチウム二次電池 | |

| JP4603108B2 (ja) | 二次電池の電極ロール | |

| JP2002164023A (ja) | 角形電池 | |

| JP4852779B2 (ja) | 円筒型蓄電池 | |

| KR101010368B1 (ko) | 젤리-롤형 전극조립체의 제조방법 | |

| JP7125235B2 (ja) | 電池 | |

| JP2002289168A (ja) | 制御弁式鉛蓄電池 | |

| JP4747391B2 (ja) | 円筒形二次電池 | |

| JP2000106171A (ja) | 電 池 | |

| JP2001160384A (ja) | 円筒形二次電池 | |

| JPH10144340A (ja) | 円筒型密閉式鉛蓄電池 | |

| CN220456617U (zh) | 一种电池 | |

| JP3826607B2 (ja) | 円筒型蓄電池 | |

| JP5880876B2 (ja) | 非水電解質二次電池の製造方法 | |

| JPH01187778A (ja) | 二次電池の製造方法 | |

| JP3572831B2 (ja) | 組電池 | |

| JP2001155722A (ja) | 密閉形鉛蓄電池およびその製造方法 | |

| JP4783980B2 (ja) | 円筒形二次電池 | |

| JP4940491B2 (ja) | 二次電池 | |

| JP2002203592A (ja) | 円筒形二次電池 | |

| JP2002110171A (ja) | 電池極板用の導電性芯体とこれを用いた電池 | |

| JPH06349461A (ja) | アルカリ蓄電池 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20051213 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061030 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20061030 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100219 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20100507 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100622 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100823 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110510 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110526 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110927 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20111010 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20141104 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |