JP4819720B2 - 光学機器、撮像装置およびレンズ装置 - Google Patents

光学機器、撮像装置およびレンズ装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4819720B2 JP4819720B2 JP2007056512A JP2007056512A JP4819720B2 JP 4819720 B2 JP4819720 B2 JP 4819720B2 JP 2007056512 A JP2007056512 A JP 2007056512A JP 2007056512 A JP2007056512 A JP 2007056512A JP 4819720 B2 JP4819720 B2 JP 4819720B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lens

- ring

- zoom

- angle

- operating member

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Description

本発明の目的は、レンズの絶対位置と操作部材の操作量との対応関係がずれることによる誤動作を防止し、直感的かつ自然な操作性を実現することのできる光学機器、撮像装置およびレンズ装置を提供しようとするものである。

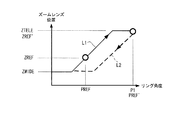

G=LZ/θWT

なる式により決定できる。すなわち、リング117をθWTだけ回転させると、ズームレンズ102はワイド端からテレ端まで移動することになる。

105 フォーカスレンズ

106 撮像素子

108 カメラ信号処理回路

109 記録装置

110 ズーム駆動部

111 フォーカス駆動部

112 ズーム角度検出部

113 フォーカス位置検出部

114 カメラマイコン

115 モニター装置

116 ズームキー

117 リング部材

118 リング角度検出部

501 撮像レンズ

502 カメラ本体

503 レンズマイコン

Claims (7)

- レンズを移動させるための第1の操作部材と、

前記レンズを移動させるための、前記第1の操作部材と異なる第2の操作部材と、

前記第1の操作部材または前記第2の操作部材の操作に基づいて、前記レンズの位置を制御する制御手段とを有し、

前記制御手段は、前記第1の操作部材の第1の位置からの操作量に応じて前記レンズの位置を制御するとともに、前記第2の操作部材の操作が為された後に再び前記第1の操作部材の操作が為された場合、前記第1の位置の情報から更新された第2の位置からの操作量に応じて前記レンズの位置を制御することを特徴とする光学機器。 - 前記第1の操作部材は、無限に回転可能であることを特徴とする請求項1に記載の光学機器。

- 前記制御手段は、前記第1の操作部材の操作が停止されても、前記第2の位置からの前記第1の操作部材の操作量に対応する前記レンズの目標位置に前記レンズが到達するまでは、前記レンズを移動させることを特徴とする請求項1または2に記載の光学機器。

- 前記レンズは、ズームレンズもしくはフォーカスレンズ、または、両方のレンズであることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の光学機器。

- 撮像レンズもしくは撮像装置であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の光学機器。

- レンズを駆動する駆動手段、前記レンズを移動させるための第1の操作部材、および、前記第1の操作部材の操作量を検出する検出手段を備えた撮影レンズが装着可能な撮像装置であって、

前記検出手段からの操作量信号を受信する受信手段と、

前記レンズを移動させるための第2の操作部材と、

前記第1の操作部材または前記第2の操作部材の操作に基づいて、前記レンズの位置を制御する制御手段とを有し、

前記制御手段は、前記第1の操作部材の第1の位置からの操作量に応じて前記レンズの位置を制御するとともに、前記第2の操作部材の操作が為された後に再び前記第1の操作部材の操作が為された場合、前記第1の位置の情報から更新された第2の位置からの操作量に応じて前記レンズの位置を制御することを特徴とする撮像装置。 - レンズを移動させるための第2の操作部材、および、前記第2の操作部材の操作に基づいて前記レンズの位置を制御する制御手段を備えた撮像装置と装着可能なレンズ装置であって、

レンズと、

前記レンズを駆動する駆動手段と、

前記レンズを移動させるための第1の操作部材とを有し、

前記レンズは、前記第1の操作部材の第1の位置からの操作量に応じて位置を制御されるとともに、前記第2の操作部材の操作が為された後に再び前記第1の操作部材の操作が為された場合、前記第1の位置の情報から更新された第2の位置からの操作量に応じて位置を制御されることを特徴とするレンズ装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007056512A JP4819720B2 (ja) | 2006-03-10 | 2007-03-07 | 光学機器、撮像装置およびレンズ装置 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2006065407 | 2006-03-10 | ||

| JP2006065407 | 2006-03-10 | ||

| JP2007056512A JP4819720B2 (ja) | 2006-03-10 | 2007-03-07 | 光学機器、撮像装置およびレンズ装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2007272219A JP2007272219A (ja) | 2007-10-18 |

| JP2007272219A5 JP2007272219A5 (ja) | 2010-04-22 |

| JP4819720B2 true JP4819720B2 (ja) | 2011-11-24 |

Family

ID=38675017

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007056512A Expired - Fee Related JP4819720B2 (ja) | 2006-03-10 | 2007-03-07 | 光学機器、撮像装置およびレンズ装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4819720B2 (ja) |

Families Citing this family (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5558788B2 (ja) * | 2009-11-16 | 2014-07-23 | キヤノン株式会社 | 光学機器 |

| JP5506489B2 (ja) | 2010-03-26 | 2014-05-28 | キヤノン株式会社 | 撮像レンズ、撮像装置、及びレンズ制御方法 |

| JP7023699B2 (ja) * | 2017-12-14 | 2022-02-22 | キヤノン株式会社 | 光学機器 |

| JP7130412B2 (ja) * | 2018-04-04 | 2022-09-05 | キヤノン株式会社 | 制御装置、光学機器、撮像装置および制御方法 |

| WO2023228609A1 (ja) * | 2022-05-27 | 2023-11-30 | ソニーグループ株式会社 | レンズ装置、撮像装置、レンズ駆動方法 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0730804A (ja) * | 1993-07-14 | 1995-01-31 | Canon Inc | 信号処理装置 |

| JP2004069783A (ja) * | 2002-08-01 | 2004-03-04 | Fuji Photo Film Co Ltd | 電子カメラ |

| JP4590153B2 (ja) * | 2002-10-22 | 2010-12-01 | キヤノン株式会社 | 光学機器 |

| JP4329649B2 (ja) * | 2004-08-30 | 2009-09-09 | ソニー株式会社 | 撮像装置及び光学系の駆動方法 |

-

2007

- 2007-03-07 JP JP2007056512A patent/JP4819720B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2007272219A (ja) | 2007-10-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US7693409B2 (en) | Optical apparatus and image pickup apparatus | |

| JP5558788B2 (ja) | 光学機器 | |

| US8807847B2 (en) | Lens barrel and imaging device | |

| US7265914B2 (en) | Lens device and photographing apparatus including the same | |

| US9294658B2 (en) | Lens barrel, imaging device and camera | |

| US8861104B2 (en) | Lens barrel and imaging device | |

| JP4819720B2 (ja) | 光学機器、撮像装置およびレンズ装置 | |

| US8755128B2 (en) | Image pickup lens, image pickup apparatus, and lens controlling method | |

| JP2012027156A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2006259520A (ja) | 光学機器 | |

| US9152018B2 (en) | Image pickup lens, image pickup apparatus, and control method of the image pickup apparatus | |

| JP4208589B2 (ja) | 光学機器 | |

| US7444076B2 (en) | Image device and method for driving optical system | |

| JP2005092072A (ja) | ズームレンズ鏡筒及びデジタルカメラ | |

| JP2008026432A (ja) | 像ブレ補正装置、それを備えた交換レンズおよびカメラシステムならびに像ブレ補正装置の制御方法 | |

| JP2002006194A (ja) | レンズ装置、撮像装置および撮像システム | |

| KR101442613B1 (ko) | 디지털 영상 처리장치 및 그 제어방법 | |

| JP2002131804A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2022022575A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2020034760A (ja) | 交換レンズ装置および撮像装置 | |

| JP2011017830A (ja) | 撮像装置 | |

| JPH0720529A (ja) | ビデオカメラ | |

| JP2005084452A (ja) | 撮像装置 | |

| JPH1172692A (ja) | レンズ鏡筒およびカメラ | |

| JP2008058847A (ja) | レンズ駆動装置及びその製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100304 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100304 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20100520 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20100630 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110526 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110614 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110810 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110830 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110901 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140909 Year of fee payment: 3 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 4819720 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140909 Year of fee payment: 3 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |