JP4457760B2 - 圧電発振器および電子機器 - Google Patents

圧電発振器および電子機器 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4457760B2 JP4457760B2 JP2004165783A JP2004165783A JP4457760B2 JP 4457760 B2 JP4457760 B2 JP 4457760B2 JP 2004165783 A JP2004165783 A JP 2004165783A JP 2004165783 A JP2004165783 A JP 2004165783A JP 4457760 B2 JP4457760 B2 JP 4457760B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- piezoelectric oscillator

- terminal

- piezoelectric

- mounting

- electronic component

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Description

また、仮に書き込み端子の機能を持ったフレームを折り曲げるなどして側面に残した場合は、実装基板と圧電発振器の実装端子との間の半田が側面端子と接触してしまい、圧電発振器が正常に動作しない虞がある。また、高密度実装基板に実装した後に書き込みを行いたい場合は、圧電発振器と他の電子部品とが隣接して実装されているため、書き込み端子に情報の書き込み用プローブを接触させることが不可能であるという問題点がある。

モールドパッケージの上面に外部からの信号入出力端子があるので、実装面または側面の端子数を削減でき、実装面積を小さくすることができる。またモールドパッケージの上面から外部からの入出力用プローブを接触させることができるため、端子とプローブとの接触ミスによる書き込み不良を有効に防止することができる。また不要なリードフレームを切断した後も、圧電発振器外部に対して外部から信号の入出力を行うことができる。

このようにすれば、圧電発振器を基本モードで動作させた状態で、導電性キャップ78のみに1つのプローブを接触させて信号を入力するだけで、圧電発振器10の電子部品18に情報を書き込むことができ、圧電発振器10の実装端子20にクロック信号やDATA信号、PE信号等を入力するために、図7のように実装基板側に複数のプローブを接触させる必要がなくなり、基板実装後のデータ書き込みを容易に行うことができる。

Claims (5)

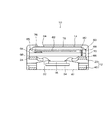

- パッケージベースと導電性キャップとを有するパッケージ内に圧電振動片を収容した構成の圧電振動子と、

この圧電振動子に電気的に接続され、外部からの信号を入力および/または外部へ信号を出力する端子を備えた電子部品と、を備えた圧電発振器であって、

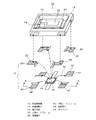

前記導電性キャップの外表面側の主面の一部が露出した部分になるように前記電子部品と前記導電性キャップの前記主面とを樹脂にて覆った構成のモールドパッケージと、

このモールドパッケージの下面に露出して設けられ、前記電子部品に電気的に接続された複数の実装端子と、を備え、

前記導電性キャップを介して前記電子部品の外部から信号を入力および/または外部へ信号を出力できるように前記導電性キャップが前記端子に電気的に接続されており、

前記露出した部分の位置に基づき前記圧電発振器の搭載方向を検出することができるようにモールドパッケージの主面内であって且つ前記主面の中央部以外の所に前記露出した部分を形成した構成であることを特徴とする圧電発振器。 - 前記電子部品は情報の記憶が可能であり、

前記露出した部分は、前記電子部品に前記情報を書き込むための制御端子であることを特徴とする請求項1に記載の圧電発振器。 - 前記複数の実装端子の一部は、前記電子部品に前記情報を書き込むための第2制御端子であることを特徴とする請求項2に記載の圧電発振器。

- 前記実装端子がリードフレームにて形成されたリードであり、前記第2制御端子は、前記電子部品と前記リードと電気的に接続されたものであることを特徴とする請求項3に記載の圧電発振器。

- 請求項1ないし4のいずれかに記載の圧電発振器を搭載したことを特徴とする電子機器。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004165783A JP4457760B2 (ja) | 2004-06-03 | 2004-06-03 | 圧電発振器および電子機器 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004165783A JP4457760B2 (ja) | 2004-06-03 | 2004-06-03 | 圧電発振器および電子機器 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005348121A JP2005348121A (ja) | 2005-12-15 |

| JP2005348121A5 JP2005348121A5 (ja) | 2007-06-21 |

| JP4457760B2 true JP4457760B2 (ja) | 2010-04-28 |

Family

ID=35500077

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004165783A Expired - Fee Related JP4457760B2 (ja) | 2004-06-03 | 2004-06-03 | 圧電発振器および電子機器 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4457760B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2008035383A (ja) * | 2006-07-31 | 2008-02-14 | Epson Toyocom Corp | 圧電デバイスおよび圧電デバイスの製造方法 |

| JP5747574B2 (ja) | 2011-03-11 | 2015-07-15 | セイコーエプソン株式会社 | 圧電デバイス及び電子機器 |

-

2004

- 2004-06-03 JP JP2004165783A patent/JP4457760B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2005348121A (ja) | 2005-12-15 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2004166230A (ja) | 圧電発振器及び圧電発振器を利用した携帯電話装置および圧電発振器を利用した電子機器 | |

| KR20040054521A (ko) | 압전 발진기 및 압전 발진기를 이용한 휴대 전화 장치 및압전 발진기를 이용한 전자 기기 | |

| US20050264140A1 (en) | Piezoelectric oscillator and electronic device | |

| JP2009213061A (ja) | 発振器および電子機器 | |

| JP2005244639A (ja) | 温度補償型水晶発振器 | |

| JP4692715B2 (ja) | 圧電発振器、電子機器および圧電発振器の製造方法 | |

| JP4457760B2 (ja) | 圧電発振器および電子機器 | |

| JP2005223640A (ja) | パッケージ、これを用いた表面実装型圧電発振器、及びその周波数調整方法 | |

| JP2007043462A (ja) | 圧電発振器および電子機器 | |

| JP4167557B2 (ja) | 圧電発振器の製造方法 | |

| JP4585908B2 (ja) | 圧電デバイスの製造方法 | |

| JP2013143607A (ja) | 表面実装用水晶発振器 | |

| JP4587726B2 (ja) | 圧電振動子収納用パッケージおよび圧電装置 | |

| JP4472445B2 (ja) | 圧電発振器の製造方法 | |

| JP4437694B2 (ja) | 圧電発振器の製造方法、圧電発振器および電子機器 | |

| JP2010124494A (ja) | 圧電発振器、電子機器および圧電発振器の製造方法 | |

| JP4472479B2 (ja) | 圧電発振器、及びその製造方法 | |

| JP4376148B2 (ja) | 圧電発振器 | |

| JP2007189285A (ja) | 表面実装型圧電発振器用パッケージ、周波数調整方法、及び表面実装型圧電発振器 | |

| JP2003179432A (ja) | 圧電発振器の製造方法、圧電発振器および集積回路素子パッケージ | |

| JP2006101181A (ja) | 圧電発振器および電子機器 | |

| WO2004054089A1 (ja) | 圧電発振器およびその製造方法並びに携帯電話装置および電子機器 | |

| JP2005244641A (ja) | 温度補償型水晶発振器 | |

| JP2006101241A (ja) | 圧電発振器、及びその製造方法 | |

| JP2006270758A (ja) | 圧電発振器及びその製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20070403 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070509 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070509 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20090729 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090804 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20091002 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100119 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100201 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4457760 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130219 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130219 Year of fee payment: 3 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |