JP3933069B2 - 電話端末および記録再生プログラム - Google Patents

電話端末および記録再生プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP3933069B2 JP3933069B2 JP2003074223A JP2003074223A JP3933069B2 JP 3933069 B2 JP3933069 B2 JP 3933069B2 JP 2003074223 A JP2003074223 A JP 2003074223A JP 2003074223 A JP2003074223 A JP 2003074223A JP 3933069 B2 JP3933069 B2 JP 3933069B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- recording

- call

- voice

- interruption

- data

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION

- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers

- H04M1/64—Automatic arrangements for answering calls; Automatic arrangements for recording messages for absent subscribers; Arrangements for recording conversations

- H04M1/65—Recording arrangements for recording a message from the calling party

- H04M1/656—Recording arrangements for recording a message from the calling party for recording conversations

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION

- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers

- H04M1/72—Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection

- H04M1/725—Cordless telephones

- H04M1/72502—Cordless telephones with one base station connected to a single line

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION

- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers

- H04M1/72—Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection

- H04M1/724—User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Telephone Function (AREA)

- Telephonic Communication Services (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、音声通話中の音声を記録可能な電話端末、および、この電話端末において利用可能な記録再生プログラムに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来から、固定電話端末や携帯電話端末などの電話端末として、音声通話中の利用者が所定の操作を行うことにより、音声通話における音声の記録を開始および終了する機能を有するものが利用されている。

【0003】

このような機能を有する電話端末の中には、音声通話を保留する操作および保留を解除する操作が行われた際に、音声の記録(録音装置による通話内容の録音)を中断(一時停止)および再開するように構成されたものがある(特許文献1参照)。これにより、保留中に音声通話における音声の記録されていない無用な領域が音声を記録するための記録領域を占有してしまうことがなくなるため、記録領域を有効利用することができる。

【0004】

【特許文献1】

実開昭60−088658号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述の電話端末では、記録された音声を再生する際、記録が中断された時点までの音声が出力された後、続けて、記録が再開された以降の音声が出力されることになる。このような音声は、音声の記録が中断されていた期間が詰められただけであるため、例えば、利用者が会話の途中で音声通話を保留した場合や、保留を解除する前に話し始めた場合などには、音声の記録が中断された時点および再開された時点それぞれの音声が不自然につながれた状態で再生されることになる。このように、不自然につながれた音声は、利用者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しにくいばかりか、単に聴き取りにくい不自然な音声(会話)として不快感を覚えるものとなってしまう。

【0006】

本発明は、音声通話を記録可能な電話端末において、記録した音声を再生する際、利用者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しやすく、不快感を与えないようにするための技術を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段および発明の効果】

上記課題を解決するため請求項1に記載の電話端末は、各種データを記録する記録手段と、各種音声を出力する音声出力手段と、第1の通話相手との音声通話中における音声を、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまでの間、第1通話データとして記録手段に記録させる記録指令手段と、利用者の操作を受けて、記録手段により記録された第1通話データを音声として音声出力手段に出力させる再生指令手段と、を備えた電話端末である。また、この電話端末は、利用者の操作を受けて、第1の通話相手との音声通話を中断または開始させる通話中断手段を備えている。

【0008】

これらのうち、記録指令手段は、記録指令手段の指令を受けた記録手段により第1通話データの記録が開始された以降、通話中断手段により第1の通話相手との音声通話が中断されている期間中につき、記録手段による第1通話データの記録を中断させる。さらに、この電話端末は、前記再生指令手段が、前記記録手段に記録された通話データのうち、前記記録中断手段の指令により記録が中断された以前のデータ領域を前記音声出力手段に音声として出力させた後に、通話相手との音声通話が中断されていた旨を利用者が判別できるようにするための通知音を前記音声出力手段に出力させる通知指令手段を備えている。

そして、再生指令手段は、記録手段に記録された通話データのうち、記録中断手段の指令により記録が中断された以前のデータ領域を音声として出力させてから、前記音声出力手段により通知音が出力された後で、記録が再開された以降のデータ領域を音声として出力させる。

【0009】

このように構成された電話端末によれば、通話データを音声として出力させる際、記録が中断された以前のデータ領域を出力させた後、通知音を出力させてから、記録が再開された以降のデータ領域を出力させることができる。この通知音は、音声通話が中断されていた旨を通知するためのものであるため、通話データに基づいて再生される音声は、利用者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しやすく、聴き取りにくい不自然な音声として認識されることに起因する不快感を与えてしまうことを防止できる。

【0010】

なお、上述した記録指令手段は、記録手段による通話データの記録を指令する手段であって、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまで通話データの記録を指令すると共に、通話中断手段により第1の通話相手との音声通話が中断されている期間中につき、記録手段による通話データ(第1通話データ)の記録を中断させる。ここで、「利用者の操作」とは、例えば、通話データの記録を開始するための操作手順として設定された操作が行われることなどである。また、「所定の終了条件」とは、例えば、利用者により通話データの記録を終了するための操作手順が行われること、音声通話を終了するための操作が行われることなどである。

【0011】

また、通話中断手段は、利用者の操作を受けて、第1の通話相手との音声通話を中断または開始させる手段であって、例えば、請求項2に記載のように、利用者の操作を受けて、音声通話の保留または保留の解除を行うことにより、第1の通話相手との音声通話を中断または再開させる、ように構成すればよい。

【0012】

このように構成された電話端末によれば、第1の通話相手との音声通話を、保留または保留を解除する操作によって、中断または再開させることができる。

また、通話中断手段は、別の構成として、請求項3に記載のように、利用者の操作を受けて、第1の通話相手および第2の通話相手のうちいずれか一方との音声通話の保留を行うと共に他方との音声通話を実現することにより、第1,第2の通話相手との音声通話を選択的に中断または再開させる、ように構成してもよい。

【0013】

このように構成された電話端末によれば、第1(第2)の通話相手との音声通話を保留して第2(第1)の通話相手との音声通話を実現すること(いわゆるコールウェイティング機能の利用)により、第1(第2)の通話相手との音声通話を中断させることができる。

【0014】

特に、この構成においては、請求項4に記載のように、記録指令手段が、通話中断手段により第2の通話相手との音声通話が実現されている状態において、第2の通話相手との音声通話中における音声を、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまでの間、第2通話データとして記録手段に記録させると共に、この記録が開始された以降、通話中断手段により第2の通話相手との音声通話が中断されている期間中につき、記録手段による第2通話データの記録を中断させるようにして、再生指令手段が、記録手段により記録された第1,第2通話データそれぞれを音声として音声出力手段に出力させる、ように構成するとよい。

【0015】

このように構成された電話端末によれば、第1の通話相手との音声通話中に第2の通話相手との音声通話が実現されるような場合であっても、第1および第2の通話相手との音声通話それぞれを別々の通話データとして記録することができる。そのため、これら第1,第2通話データそれぞれを別々の音声通話における音声として出力させることができる。

【0016】

また、上述の再生指令手段は、利用者の操作を受けて、記録手段により記録された第1通話データを音声として音声出力手段に出力させる手段である。このとき、通話データのうち、記録が中断された以前のデータ領域を音声として出力させた後、通知音が出力させられてから、記録が再開された以降のデータ領域を音声として出力させる。この再生指令手段が、通知音を音声として出力させるための構成としては、次のような構成を考えることができる。

【0017】

例えば、記録手段に通知音を示す通知音データが直接記録されるように構成されている場合であれば、再生指令手段が、通話データを、この通話データに付加された音データと共に連続する音声として出力させるだけで、通知音を出力させることができる。

【0018】

また、記録手段によって、通話データの記録が中断された領域に、その記録を中断した旨を示す中断フラグが付加されるように構成されている場合であれば、再生指令手段が、通話データを、中断フラグが付加されている領域まで音声として出力させた後、記録手段に記録されている中断フラグに代えて予め定められた通知用の音データが音声として出力させられてから、中断フラグが付加されている領域以降の領域を音声として出力させる、ことにより通知音を音声として出力させるように構成してもよい。この構成において、中断フラグは記録を中断した旨を示すだけのデータであり、音データのように音声を示すデータよりもデータサイズ(データ量)が小さくてもよいため、通話データそのもののデータサイズ(データ量)を小さくすることができる。

【0019】

また、上述の通知音としては、音声通話が中断されていた旨を通知するための音声であればよく、あらかじめ定められた音声を採用すればよい。このための構成としては、例えば、請求項5に記載のように、通知指令手段が、特定周波数の音声信号を通知音として所定期間だけ音声出力手段に出力させる、ように構成すればよい。

【0020】

このように構成された電話端末によれば、特定周波数の音声信号を通知音として所定期間だけ出力させることができる。

なお、この構成における「特定周波数の音声信号」とは、音声通話が中断されていた旨を通知するための周波数としてあらかじめ定められた周波数からなる音声信号である。

【0021】

また、上述の通知音としては、通話データを記録した状態に応じた異なる内容の音声を採用することもできる。このための構成としては、例えば、請求項6に記載のように、記録中断手段により通話データの記録が中断されてから再開されるまでの中断時間をカウントする第1中断カウント手段を備え、記録指令手段が、通話データを記録手段に記録させる際、第1中断カウント手段によりカウントされた中断時間を示す中断データを対応づけて記録させて、通知指令手段が、通話データに対応する中断データに基づいて、この中断データで示される中断時間だけ第1の通話相手との音声通話が保留されていた旨のメッセージを生成し、このメッセージを通知音として音声出力手段に出力させる、ように構成すればよい。

【0022】

このように構成された電話端末によれば、通知音によって、通話データの記録が中断されてから再開されるまでの時間、つまり、第1の通話相手との音声通話が保留されていた時間を、実際に記録が中断されたタイミングで利用者に通知することができる。

【0023】

また、請求項7に記載の電話端末は、記録中断手段により通話データの記録が中断されてから再開されるまでの中断時間をカウントする第2中断カウント手段を備えており、記録指令手段は、通話データを記録手段に記録させる際、第2中断カウント手段によりカウントされた中断時間を示す中断データを対応づけて記録させて、通知指令手段は、通話データに対応する中断データで示される中断時間が所定時間以上である場合のみ通知音を出力させる、ように構成されている。

このように構成された電話端末によれば、通話データを音声として出力させる際、音声の記録が中断されていた中断時間が所定時間未満である場合には通知音を出力しないようにすることができる。

【0024】

従来技術における課題として示したとおり、通話データを音声として出力させる際、通知音が出力されないと、利用者にとっては、音声の記録が中断されていたことを認識しにくく、聴き取りにくい不自然な音声として不快感を覚えるものとなってしまう恐れがある。しかし、音声の記録が中断されていた時間がある程度の短さであれば、単に音声の記録が中断されていた期間を詰めただけでも、利用者にとっては自然な音声として認識できるようになる。そのため、上述の「所定時間」として、利用者にとって自然な音声として認識可能な「ある程度の短さ」の時間を設定しておけば、利用者にとって自然な音声として認識できる中断時間である場合には、通知音を出力させないようにすることができる。

【0025】

また、請求項8に記載の電話端末は、記録手段に記録される通話データを、記録中断手段の指令により記録が中断された時点の所定時間前から、中断された時点に至るまでの間で、通話データにおける音声の音量が溶暗するように修正する溶暗修正手段を備えている。

【0026】

このように構成された電話端末によれば、記録手段に記録された通話データを音声として出力させる際、記録が中断された時点の所定時間前から中断された時点に至るまでに音量を溶暗(フェードアウト)させることができる。そのため、音声の記録が中断された時点に向けて音量が小さくなり、利用者にとって記録が中断されていたことをより認識しやすい音声とすることができる。

【0027】

また、請求項9に記載の電話端末は、記録手段に記録される通話データを、記録中断手段の指令により記録が中断された後に記録が再開された時点から、所定時間経過した時点に至るまでの間で、通話データにおける音声の音量が溶明するように修正する溶明修正手段を備えている。

【0028】

このように構成された電話端末によれば、記録手段に記録された通話データを音声として出力させる際、記録が再開された時点から、この時点よりも所定時間経過した時点に至るまでに音量を溶明(フェードイン)させることができる。そのため、音声の記録が再開された時点から音量が徐々に大きくなり、利用者にとって記録が再開されたことをより認識しやすい音声とすることができる。

【0029】

また、請求項10に記載の記録再生プログラムは、請求項1から9のいずれかに記載の記録指令手段、再生指令手段、通話中断手段および通知指令手段として機能させるための各種処理手順を、コンピュータシステムに実行させるための記録再生プログラムである。

【0030】

このようなプログラムにより制御されるコンピュータシステムは、請求項1から9のいずれかに記載の電話端末の一部を構成することができる。

また、この記録再生プログラムを、請求項6に記載の第1中断カウント手段として機能させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コンピュータシステムが請求項6に記載の電話端末の一部を構成できる。

【0031】

また、請求項10に記載の記録再生プログラムを、請求項7に記載の第2中断カウント手段として機能させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コンピュータシステムが請求項7に記載の電話端末の一部を構成できる。

【0032】

また、請求項10に記載の記録再生プログラムを、請求項8に記載の溶暗修正手段として機能させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コンピュータシステムが請求項8に記載の電話端末の一部を構成できる。

また、請求項10に記載の記録再生プログラムを、請求項9に記載の溶明修正手段として機能させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コンピュータシステムが請求項9に記載の電話端末の一部を構成できる。

【0033】

なお、上述した記録再生プログラムは、それぞれコンピュータシステムによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるものであって、例えば、FD,CD−ROM,メモリーカードなどの記録媒体,インターネットなどの通信回線網を介して、電話端末,コンピュータシステム,または、これらを利用する利用者に提供されるものである。また、このプログラムを実行するコンピュータシステムとしては、例えば、電話端末の備えるコンピュータシステム、電話端末に無線または有線の通信路を介してデータ通信可能に接続されたコンピュータシステムなどを利用することができる。

【0034】

【発明の実施の形態】

次に本発明の実施の形態について例を挙げて説明する。

[第1実施形態]

複合機1は、電話端末,ファクシミリ,コピー機およびスキャナとして機能する装置であって、図1に示すように、本体側部に配設されたハンドセット10、本体上面に配設された操作パネル20および表示パネル30、無線通話用の子機端末40などを備えている。

【0035】

また、この複合機1には、図2に示すように、制御部52、記録再生部54、スキャナ部62、モデム64、プリンタ部66、符号器67、復号器68、音声入出力部70、無線通信部82、NCU(network control unit)84、経路設定部86などが内蔵されている。

【0036】

ハンドセット10は、複合機1本体から取り外して使用する送受話器である。

操作パネル20は、文字,数字および記号を入力可能な複数の入力キー22、音声入出力部70によりハンズフリー通話を行うためのスピーカーホンボタン23の他、後述する音声通話処理(図3)において利用される再生録音ボタン24、保留子機ボタン25、消去キャッチボタン26などからなる。

【0037】

子機端末40は、制御部41、送受話部42、表示パネル43、操作パネル44、無線通信部45などを備えている。これらのうち、制御部41は、制御部41自身の備えるメモリに記録されたプログラムで示される処理手順に従い子機端末40の各構成要素に指令を送ることによって、子機端末40全体の動作を制御する。また、送受話部42は、スピーカ42a,マイク42bおよびこれらを駆動する駆動回路42cなどからなる。また、操作パネル44は、文字,数字および記号を入力可能な複数の入力キー44a、無線通話を開始するための外線ボタン44b、無線通話を終了するための切ボタン44cの他、後述する音声通話処理(図3)において利用されるキャッチボタン44d、記録ボタン44eおよび保留ボタン44fなどからなる。また、無線通信部45は、複合機1本体の無線通信部82との間で音声信号を含む各種信号を無線通信で送受信することにより無線通話を実現する。なお、この子機端末40においては、操作パネル44が操作された際、その操作内容を示す制御信号が複合機1本体(の無線通信部82)に送信されるように構成されており、複合機1本体(の制御部52)は、この制御信号に基づいて子機端末40の操作パネル44で行われた操作内容を識別することができる。

【0038】

制御部52は、制御部52自身の備えるメモリに記録されたプログラムで示される処理手順に従い複合機1の各構成要素に指令を送ることによって、複合機1全体の動作を制御する。

記録再生部54は、制御部52からの指令を受けて、経路設定部86を介して入力した音声信号の記録、および、記録済みの音声信号の経路設定部86を介しての出力(記録済み音声信号の再生)を行う。

【0039】

スキャナ部62は、制御部52からの指令を受けて、読取位置92(図1参照)にセットされた用紙から画像の読み取り行うと共に、この画像のイメージデータを生成する。このイメージデータは、符号器67で符号化されてからモデム64で変調されることにより電話回線網(PSTN:Public Switched Telephone Networks)100に伝送可能な画像信号とされた後、経路設定部86へ出力される。

【0040】

プリンタ部66は、制御部52からの指令を受けて、給紙位置94(図1参照)にセットされた用紙へのイメージデータに基づく画像の印刷を行う。このように画像の印刷を行う対象となるイメージデータには、例えば、電話回線網100から経路設定部86およびNCU84を介して入力された画像信号がモデム64で復調されてから復号器68で復号されることにより生成されるイメージデータなどがある。

【0041】

音声入出力部70は、スピーカ72、マイク74、および、これらを駆動する駆動回路76で構成され、スピーカ72から各種音声信号に基づく音声を出力する以外に、スピーカ72およびマイク74を送受話器として機能させることにより、ハンズフリー通話を行うために使用することもできる。なお、この音声入出力部70のマイク74は、操作パネル20のうち穴27が形成されている位置の裏面に配設され(図1参照)、この穴27を介して音声が入力される。

【0042】

無線通信部82は、子機端末40(の無線通信部45)との間で音声信号を含めた各種信号を無線通信で送受信することにより無線通話を実現する。

NCU84は、公衆交換電話網100からの各種信号の入力および公衆交換電話網100への各種信号の出力を行う。

【0043】

経路設定部86は、送受話器として機能する各構成(ハンドセット10、音声入出力部70、子機端末40のいずれか;以降、送受話器類とする)により通話を開始するための操作(以降、オフフック操作とする)が行われた場合に、制御部52の指令を受けて、オフフック操作に対応する送受話器類を、NCU84から入力される音声信号の伝送先(出力先)およびNCU84へ出力する音声信号の伝送元(入力元)に設定する。具体的には、ハンドセット10が複合機1本体から取り外された場合はハンドセット10に設定され、操作パネル20のスピーカーホンボタン23が押下された場合は音声入出力部70に設定され、子機端末40の操作パネル44を構成する外線ボタン44bが押下されたことが識別された場合には子機端末40(つまり、無線通信部82)に設定される。こうして、NCU84と送受話器類とを結ぶ経路を音声信号が伝送可能な状態となる。

【0044】

また、この経路設定部86は、送受話器類を音声信号の伝送先および伝送元に設定した以降、送受話器類により通話を終了するための操作(以降、オンフック操作とする)が行われた場合に、制御部52の指令を受けて、上述の伝送先および伝送元の設定を解除する。ここでいうオフセット操作とは、ハンドセット10を複合機1本体に戻す操作、操作パネル20のスピーカーホンボタン23を再度押下する操作、子機端末40の操作パネル44を構成する切ボタン44cを再度押下する操作である。こうして、NCU84と送受話器類とを結ぶ経路に音声信号が伝送されない状態となる。

○複合機1による音声通話処理

以下に、複合機1の備える制御部52により実行される音声通話処理の処理手順を図3,図4に基づいて説明する。この音声通話処理は、いずれかの送受話器類によりオフフック操作が行われた際に開始される。なお、このオフフック操作が、公衆交換電話網100を介して着信を受けた際に行われた際には、この着信元との間における音声通話が開始される。また、オフフック操作の後、所定の発呼先を発呼する操作が行われ、この発呼先が応答した際には、この発呼先との間における音声通話が開始される。

【0045】

まず、変数Nに「1」をセットする(s110)。なお、以降に記載の「n」は変数Nにセットされた値を示すものとする。

次に、オンフック操作が行われたかどうかをチェックする(s120)。

このs120の処理でオンフック操作が行われていなければ(s120:NO)、会話内容の記録を開始するための操作が行われたかどうかをチェックする(s130)。この「会話内容の記録を開始するための操作」とは、本音声通話処理がハンドセット10または音声入出力部70に対するオフフック操作で開始された場合であれば、操作パネル20の再生録音ボタン24を押下する操作である。また、本音声通話処理が子機端末40に対するオフフック操作で開始された場合であれば、子機端末40における操作パネル44の記録ボタン44eを押下する操作である。

【0046】

このs130の処理で、会話内容の記録を開始するための操作が行われていれば(s130:YES)、会話内容の第n通話データとしての記録を開始する(s140)。この処理では、まず、経路設定部86によって、NCU84と送受話器類とを結ぶ経路に音声信号が伝送可能な状態を維持させたまま、NCU84から入力される音声信号の伝送先として記録再生部54を設定させると共に、送受話器類から入力される音声信号の伝送先として記録再生部54を設定させる。これにより、利用者および通話相手(着信元または発呼先)それぞれの音声に基づく音声信号が、記録再生部54に入力されるようになる。そして、記録再生部54によって、NCU84および送受話器類それぞれから入力される音声信号、つまり、会話内容を示す音声信号の第n通話データとしての記録を開始させる(図5,図6における「記録開始」参照)。この通話データは、以降の処理(s170,s330,s490の処理)で会話内容の記録が終了されるまでの記録時間(図5における横軸方向)に応じて順次データサイズ(データ量)が大きくなる。

【0047】

このs140の処理を終えた後、s120の処理へ戻る。

また、s130の処理で、会話内容の記録を開始するための操作が行われていなければ(s130:NO)、会話内容の記録を終了するための操作が行われたかどうかをチェックする(s150)。この「会話内容の記録を終了するための操作」とは、s140の処理による会話内容の記録が操作パネル20の再生録音ボタン24を押下することにより開始された場合には、再度、再生録音ボタン24を押下する操作である。また、s140の処理による会話内容の記録が子機端末40における操作パネル44の記録ボタン44eを押下することにより開始された場合には、再度、記録ボタン44eを押下する操作である。

【0048】

このs150の処理で、会話内容の記録を終了するための操作が行われていれば(s150:YES)、第n通話データの記録が行われているかどうかをチェックする(s160)。この処理では、s140の処理で開始された第n通話データの記録が継続または中断(s370の処理参照)されている場合に、第n通話データの記録が行われていると判定する。

【0049】

このs160の処理で、第n通話データの記録が行われている場合(s160:YES)、会話内容の第n通話データとしての記録を終了する(s170)。この処理では、まず、記録再生部54によって、NCU84および送受話器類それぞれから入力される音声信号の記録を終了させる。続いて、このs170の処理までに生成された通話データに、過去に行われた本音声通話処理において記録再生部54に記憶された通話データの連番を示す連番データを対応づける。そして、NCU84と記録再生部54とを結ぶ経路、および、送受話器類と記録再生部54とを結ぶ経路の設定をそれぞれ解除させる。これにより、利用者と通話相手との音声通話が継続したまま、利用者および通話相手それぞれの音声に基づく音声信号が記録再生部54に入力および記録されないようになる。

【0050】

こうして、s170の処理を終えた後、または、s160の処理で第n通話データの記録が行われていない場合(s160:NO)、s120の処理へ戻る。

また、s150の処理で、会話内容の記録を終了するための操作が行われていなければ(s150:NO)、保留操作が行われているかどうかをチェックする(s180)。この「保留操作」とは、通話相手との音声通話を保留するための操作であって、本音声通話処理がハンドセット10または音声入出力部70に対するオフフック操作で開始された場合であれば、操作パネル20の保留子機ボタン25を押下する操作である。また、本音声通話処理が子機端末40に対するオフフック操作で開始された場合であれば、子機端末40における操作パネル44の保留ボタン44fを押下する操作である。

【0051】

このs180の処理で、保留操作が行われている場合(s180:YES)、第n通話データの記録が行われているかどうかをチェックする(s190)。この処理は、s160の処理と同様の処理である。

このs190の処理で、第n通話データの記録が行われていれば(s190:YES)、会話内容の第n通話データとしての記録を中断する(s200)。この処理では、記録再生部54によって、NCU84および送受話器類から入力される音声信号の記録を中断させる(図5における「保留操作」参照)。

【0052】

次に、保留時間をカウントするための保留タイマーによるカウント(カウントアップ)をスタートさせる(s210)。

次に、保留操作により会話内容の記録を中断した旨を示す中断データdsを第n通話データに付加する(s220)。この中断データdsは、保留操作により会話内容の記録が中断された旨、および、記録が中断された領域を特定するためだけに付加されるデータであり、音声信号をデータとして記録した場合のデータサイズよりも充分にデータサイズの小さいデータである(図5における「ds」参照)。

次に、保留音の出力を開始させる(s230)。この処理では、まず、経路設定部86によって、NCU84と送受話器類とを結ぶ経路の設定を解除させる。そして、記録再生部54によって、あらかじめ記録再生部54により記録されている保留音の音声信号の出力(保留音の再生)を開始させる。これにより、記録再生部54から出力される保留音が通話相手側に出力されるようになる。

【0053】

こうして、s230の処理を終えた後、または、s190の処理で第n通話データの記録が行われていない場合(s190:NO)、オンフック操作が行われたかどうかをチェックする(s240)。

このs240の処理で、オンフック操作が行われていなければ(s240:NO)、保留を解除する操作が行われたかどうかをチェックする(s250)。この「保留を解除する操作」は、s180の処理における保留が、操作パネル20の保留子機ボタン25を押下することにより行われた場合であれば、再度、保留子機ボタン25を押下する操作である。また、s180の処理における保留が、子機端末40における操作パネル44の保留ボタン44fを押下することにより行われた場合であれば、再度、保留ボタン44fを押下する操作である。

【0054】

このs250の処理で、保留を解除する操作が行われていなければ(s250:NO)、s240の処理へ戻る一方、保留を解除する操作が行われていれば(s250:YES)、s230の処理で開始された保留音の出力を終了させる(s260)。この処理では、まず、記録再生部54によって、保留音の音声信号の出力を終了させる。そして、経路設定部86によって、NCU84と送受話器類とを結ぶ経路を音声信号の伝送経路として設定させる。これにより、利用者と通話相手との音声通話が再開される。

【0055】

次に、第n通話データの記録が行われているかどうかをチェックする(s270)。この処理は、s160,s190の処理と同様の処理である。

このs270の処理で、第n通話データの記録が行われている場合(s270:YES)、s200の処理で中断された会話内容の第n通話データとしての記録を再開する(s280)。この処理では、記録再生部54によって、NCU84および送受話器類から入力される音声信号の記録を再開させる(図5における「保留解除」参照)。

【0056】

次に、s220の処理で第n通話データに付加された中断データdsに保留タイマのカウント値を付加する(s290)。この処理では、保留タイマーのカウント値、つまり、記録を中断していた中断時間を付加した中断データdsとして記録させる(中断データdsを中断時間を特定可能な状態に修正する)。

【0057】

次に、s210の処理でカウントを開始した保留タイマーをストップおよびリセットする(s300)。

こうして、s300の処理を終えた後、または、s270の処理で第n通話データの記録が行われていない場合(s270:NO)、s120の処理へ戻る。

【0058】

また、上述したs240の処理で、オンフック操作が行われていれば(s240:YES)、s230の処理で開始された保留音の出力を終了させる(s310)。この処理は、s260の処理と同様の処理である。

次に、第n通話データの記録が行われているかどうかをチェックする(s320)。この処理は、s160,s190,s270の処理と同様の処理である。

【0059】

このs320の処理で、第n通話データの記録が行われている場合(s320:YES)、会話内容の第n通話データとしての記録を終了する(s330)。この処理では、s170の処理と同様に、まず、記録再生部54によって、音声信号の記録を終了させる(図5における「記録終了」参照)。続いて、このs330の処理までに生成された通話データに、上述した連番データを対応づける。そして、NCU84と記録再生部54とを結ぶ経路、送受話器類と記録再生部54とを結ぶ経路の設定をそれぞれ解除させる。

【0060】

次に、s210の処理でカウントを開始した保留タイマーをストップおよびリセットする(s340)。この処理は、s300の処理と同様の処理である。

そして、s340の処理を終えた後、または、s320の処理で第n通話データの記録が行われていない場合(s320:NO)、本音声通話処理を終了する。

【0061】

また、上述したs180の処理で、保留操作が行われていない場合(s180:NO)、通話相手を切り替えるための操作が行われているかどうかをチェックする(s350)。この「通話相手を切り替えるための操作(以降、切替操作とする)」とは、通話相手(第1通話相手)との音声通話中、他の通話相手(第2通話相手)側からの着信を受けた場合に、第1通話相手との音声通話を保留して、第2通話相手との音声通話を実現するコールウェイティング機能を利用するための操作である。具体的には、本音声通話処理がハンドセット10または音声入出力部70に対するオフフック操作で開始された場合であれば、操作パネル20の消去キャッチボタン26を押下する操作である。また、本音声通話処理が子機端末40に対するオフフック操作で開始された場合であれば、子機端末40における操作パネル44のキャッチボタン44dを押下する操作である。

【0062】

なお、上述のコールウェイティング機能は、公衆交換電話網100の管理者(電話局)側から提供される機能であり、第1通話相手との音声通話中を行っている端末装置への第2通話相手からの着信が発生した際に、この端末装置側からの指令信号を受けた管理者側が、端末装置の通話相手を第2通話相手に切り替える、といった機能である。

【0063】

このs350の処理で、切替操作が行われていなければ(s350:NO)、s120の処理へ戻る。

一方、s350の処理で、切替操作が行われていれば(s350:YES)、第n通話データの記録が行われているかどうかをチェックする(s360)。この処理は、s160,s190,s270,s320の処理と同様の処理である。

【0064】

このs360の処理で、第n通話データの記録が行われている場合(s360:YES)、会話内容の第n通話データとしての記録を中断する(s370)。この処理では、s200の処理と同様に、音声信号の記録を中断させる(図6における「切替操作(1)」参照)。

【0065】

次に、通話相手が切り替えられている切替時間をカウントするための第n切替タイマーによるカウント(カウントアップ)をスタートさせる(s380)。

次に、切替操作により会話内容の記録を中断した旨を示す中断データdsを第n通話データに付加する(s390)。この中断データdsは、切替操作により会話内容の記録が中断された旨、および、記録が中断された領域を特定するためだけに付加されるデータであり、s220の処理と同様、充分にデータサイズの小さいデータである(図6における「ds」参照)。

【0066】

こうして、s390の処理を終えた後、または、s360の処理で第n通話データの記録が行われていない場合(s360:NO)、通話相手を切り替える旨の指令信号をNCU84を介して公衆交換電話網100へ出力する(s400)。

【0067】

次に、変数Nの値「n」をチェックする(s410)。

このs410の処理で、変数Nの値「n」が「1」であれば(s410:YES)、変数Nに「2」をセット(2→N)し直す(s420)。

また、s410の処理で、変数Nの値「n」が「2」であれば(s410:NO)、変数Nに「1」をセット(1→N)し直す(s430)。

【0068】

こうして、s420またはs430の処理を終えた後、第n通話データの記録が行われているかどうかをチェックする(s440)。この処理は、s160,s190,s270,s320,s360の処理と同様の処理であり、切り替えた側の通話相手との間における会話内容が記録中であるかどうかをチェックする。なお、図6における「記録開始(2)」以降、他の通話相手との間における会話内容の記録が開始されている場合を例示する。

【0069】

このs440の処理で、第n通話データの記録が行われている場合(s440:YES)、s370の処理で中断された会話内容の第n通話データとしての記録を再開する(s450)。この処理は、s280の処理と同様の処理である(図5における「切替操作(2)」参照)。

【0070】

次に、s390の処理で第n通話データに付加された中断データdsに保留タイマのカウント値を付加する(s460)。この処理では、s290の処理と同様に、第n切替タイマーのカウント値、つまり、記録を中断していた中断時間を付加した中断データdsとして記録させる(中断データdsを中断時間を特定可能な状態に修正する)。

【0071】

次に、s380の処理でカウントを開始した第n切替タイマーをストップおよびリセットする(s470)。

こうして、s470の処理を終えた後、または、s440の処理で第n通話データの記録が行われていない場合(s440:NO)、s120の処理へ戻る。

【0072】

その後、s120からs470の処理を繰り返し、s150の処理で会話内容の記録を終了するための操作が行われた際には、s170の処理で会話内容の第n通話データとしての記録が終了される(図6における「記録終了(1)」参照)。

【0073】

また、s120の処理でオンフック操作が行われたら(s120:YES)、通話データ(第1,第2通話データ)の記録が行われている(中断されている)かどうかをチェックする(s480)。この処理は、s160,s190,s270,s320,s360の処理と同様に、s140の処理で開始された第1,第2通話データいずれかの記録が継続または中断(s370の処理)されている場合のみ、通話データの記録が行われていると判定する。なお、図6において、s350以降の処理で「切替操作(2)」により通話相手が切り替え直された後で、s120の処理が行われた場合を例示する。

【0074】

次に、会話内容の通話データとしての記録を終了する(s490)。この処理は、s330の処理と同様に、まず、記録再生部54によって、第1,第2通話データそれぞれについて音声信号の記録を終了させる(図6における「オンフック」参照)。続いて、このs490の処理までに生成された通話データそれぞれに、上述した連番データを対応づける。そして、NCU84と記録再生部54とを結ぶ経路、送受話器類と記録再生部54とを結ぶ経路の設定をそれぞれ解除させる。

【0075】

そして、s380の処理でカウントを開始した第1,第2切替タイマーをストップおよびリセットした後(s500)、本音声通話処理を終了する。

○複合機1による会話再生処理

以下に、複合機1の備える制御部52により実行される会話再生処理の処理手順を図7に基づいて説明する。この会話再生処理は、複合機1による音声通話が実現されていない状態において、操作パネル20の再生録音ボタン24が押下された際に開始される。

【0076】

まず、変数Nを初期化する(s610)。この処理では、変数Nに「1」をセット(1→N)する。なお、以降に記載の「n」は、変数Nにセットされた値を示すものとする。

次に、経路設定部86に、記録再生部54から出力される音声信号の伝送先(伝送経路)として音声入出力部70を設定させる(s620)。

【0077】

次に、記録再生部54に第n番目の通話データが記録されているかどうかをチェックする(s630)。この処理においては、記録再生部54により記録されている通話データのうち、通話データに対応する連番データで示される連番が第n番となっている通話データが検出された場合に、第n番目の通話データが記録されていると判定する。

【0078】

このs630の処理で、記録再生部54により第n番目の通話データが記録されている場合(s630:YES)、この通話データが、記録の中断されていた期間が存在するデータであるかどうかをチェックする(s640)。この処理では、第n番目の通話データが中断データの付加されたデータであり、かつ、この中断データで特定される領域以降のデータ領域が存在しているデータである場合に(図6における「第1通話データ」参照)、記録の中断された期間が存在するデータであると判定する。

【0079】

このs640の処理で、記録の中断されていた期間が存在しないデータである場合(s640:NO)、第n番目の通話データで示される会話内容を再生させる(s650)。この処理では、記録再生部54に第n番目の通話データを全てのデータ領域にわたって再生(出力)させる。これにより、記録再生部54により再生された第n番目の通話データで示される会話内容が、音声入出力部70により音声として出力される。

【0080】

一方、s640の処理で、記録の中断されていた期間が存在するデータである場合(s640:YES)、変数Mを初期化する(s660)。この処理では、変数Mに「1」をセット(1→M)する。なお、以降に記載の「m」は変数Mにセットされた値を示すものとする。

【0081】

次に、第n番目の通話データのうち、第m番目の中断地点までのデータ領域を再生させる(s670)。この処理では、通話データを中断データ(で特定される領域)dsで区切られた複数のデータ領域で構成されるデータとみなし(図5,6参照)、通話データの先頭から第m番目の中断データdsに対し、この中断データdsの直前に位置するデータ領域(図5,図6における「データ領域1」参照)のみを、記録再生部54に再生(出力)させる。これにより、記録再生部54により再生された第n番目の通話データのうち、第m番目のデータ領域で示される会話内容が音声入出力部70により音声として出力される。

【0082】

このs670の処理による会話内容の出力が終了した後、会話内容の記録が中断されていた旨を報知する(s680)。この処理では、第m番目の中断データで「保留操作により記録が中断された旨」が特定される場合、記録再生部54にあらかじめ記録されているメッセージのうち、「保留操作により記録が中断されていた旨」を報知するためのメッセージ中に、第m番目の中断データで特定される中断時間を示す音声を挿入した音声信号を、記録再生部54に再生させて音声入出力部により音声として出力させることにより報知を行う。一方、第m番目の中断データで「切替操作により記録が中断された旨」が特定される場合、「切替操作により記録が中断された旨」を報知するためのメッセージ中に、第m番目の中断データで特定される中断時間を示す音声を挿入した音声信号を、記録再生部54に再生させて音声入出力部により音声として出力させることにより報知を行う。ここで、記録再生部54には、時間を示す数字および単位(時,分,秒)それぞれの音声を示す音声信号が記録されており、これらの組合せで中断時間を示す音声信号を生成して、上述のメッセージに挿入する。

【0083】

次に、変数Mに「1」を加算(m+1→M)する(s690)。

次に、第n番目の通話データに、第m番目の中断地点が存在しているかどうかをチェックする(s700)。この処理では、通話データの先頭から第m番目の中断データdsが存在し、かつ、この中断データで特定される領域以降のデータ領域が存在している場合に、第m番目の中断地点が存在していると判定する。

【0084】

このs700の処理で、第m番目の中断地点が存在している場合(s700:YES)、s680の処理による報知(メッセージの再生)が終了するのを待って、s670の処理へ戻る。

一方、s700の処理で、第m番目の中断地点が存在してない場合(s700:NO)、第n番目の通話データのうち残りのデータ領域で示される会話内容を再生させる(s710)。この処理では、通話データの先頭から第m−1番目の中断データds(中断地点)に対し、この中断データds以降のデータ領域(図6における第2通話データの「データ領域2」参照)を、記録再生部54に再生(出力)させる。これにより、記録再生部54により再生された第n番目の通話データにおける残りのデータ領域で示される会話内容が、音声入出力部70により音声として出力される。

【0085】

こうして、s710の処理による会話内容の再生が終了、または、s650の処理による会話内容の再生が終了したら、変数Nに「1」を加算(n+1→N)した後(s720)、s630の処理へ戻る。

こうして、s630からs720の処理を繰り返すことにより、記録再生部54により記録されている通話データで示される会話内容を順次再生した後、s630の処理で記録再生部54に第n番目の通話データが記録されていない場合(s630:NO)、経路設定部86に、記録再生部54と音声入出力部70とを結ぶ伝送経路の設定を解除させた後(s730)、本会話再生処理を終了する。

【0086】

[第1実施形態の効果]

このように構成された複合機1によれば、図7の会話再生処理で通話データを音声として出力させる際、記録が中断された以前のデータ領域を出力させた後、記録が中断されていた旨の報知を行ってから、記録が再開された以降のデータ領域を出力させることができる。このように報知を行うことによって、通話データに基づいて再生される音声は、利用者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しやすくなり、聴き取りにくい不自然な音声として認識されることに起因する不快感を与えてしまうことを防止することができる。

【0087】

また、図4におけるs180,s250の処理で、音声通話を保留または保留を解除するための操作を行うことによって、通話相手との音声通話を中断または再開させることができる。

また、図4におけるs350以降の処理で、第1(第2)の通話相手との音声通話を保留して第2(第1)の通話相手との音声通話を実現することにより、第1(第2)の通話相手との音声通話を中断させることができる。

【0088】

また、第1の通話相手との音声通話中に、第1の通話相手との音声通話を保留し、第2の通話相手との音声通話を実現する、つまり、通話相手を切り替える場合、第1の通話相手との会話内容が記録中となっていれば、利用者が意図的に操作しなくても、この記録中の通話データの記録を図4におけるs370の処理で中断することができる。さらに、この状態から第2の通話相手との会話内容を記録する場合、この会話内容を、第1の通話相手との会話内容が記録されている通話データ(第1通話データ)とは、別の通話データ(第2通話データ)として記録することができる。そのため、図7の会話再生処理では、第1,第2通話データそれぞれを別々の音声通話における音声として出力させることができる。

【0089】

また、図7におけるs680の処理では、中断データで特定される中断時間を音声により報知することができるため、この報知によって、通話データの記録が中断されてから再開されるまでの時間、つまり、通話相手との音声通話が保留、または、別の通話相手に切り替えられていた時間を、実際に記録が中断されたタイミングで利用者に通知することができる。

【0090】

[第2実施形態]

複合機2は、第1実施形態における複合機1と同様の構成であり、一部処理内容が異なるだけであるため、この相違点についてのみ詳述する。

○複合機2による音声通話処理

以下に、複合機2の備える制御部52により実行される音声通話処理の処理手順を図8に基づいて説明する。この音声通話処理は、図4における音声通話処理と同様の処理であって、一部処理内容が異なっているだけであるため、この相違点についてのみ詳述する。

【0091】

まず、s200の処理で会話内容の記録を中断させた後、第n通話データにおいて会話内容の記録を中断させた領域に溶暗処理を施して(s202)、s210の処理へ移行する。このs202の処理では、溶暗処理として、図9に示すように、通話データを記録が中断された時点po1の所定時間to(本実施形態においては、1秒)前の時点po2から中断された時点po1に至るまでの間で、通話データにおける音声信号の信号レベル(つまり、音声の音量)が溶暗(フェードアウト)するように修正する処理を行う。

【0092】

同様に、s370の処理で会話内容の記録を中断させた後、第n通話データにおいて会話内容の記録を中断させた領域に溶暗処理を施して(s372)、s380の処理へ移行する。

また、s280の処理で会話内容の記録を再開した後、以降に記録される通話データの領域に溶明処理を施して(s282)、s290の処理へ移行する。このs282の処理では、溶明処理として、図9に示すように、記録再生部54に対し、このs282の処理以降に記録される通話データの領域を、記録が再開された時点pi1から所定時間ti(本実施形態においては、1秒)が経過した時点pi2に至るまでの間で、音声信号の信号レベルが溶明(フェードイン)するように随時修正させながら記録させるように指令する処理を行う。

【0093】

同様に、s450の処理で会話内容の記録を再開させた後、以降に記録される通話データの領域に溶明処理を施して(s452)、s460の処理へ移行する。

[第2実施形態の効果]

このように構成された複合機2によれば、第1実施形態と異なる構成から得られる効果として、以下に示すような効果を得ることができる。

【0094】

この複合機2によれば、記録再生部54により記録された通話データを、図7の会話再生処理で音声として出力させる際、記録が中断された時点po1の所定時間to前の時点po2から中断された時点po1に至るまでに音量を溶暗させることができる。そのため、会話内容の記録が中断された時点に向けて音量が小さくなり、利用者にとって会話内容の記録が中断されていたことを認識しやすい音声とすることができる。

【0095】

また、記録が再開された時点pi1から、この時点pi1よりも所定時間ti経過した時点pi2に至るまでに音量を溶明させることができる。そのため、会話内容の記録が再開された時点pi1から音量が徐々に大きくなり、利用者にとって会話内容の記録が中断されていたことを認識しやすい音声とすることができる。

【0096】

[変形例]

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な実施形態に限定されず、このほかにも様々な形態で実施することができる。

例えば、上記実施形態においては、本発明における電話端末として、複合機1,2が適用されているものを例示した。しかし、本発明における電話端末としては、会話内容を記録・再生する機能を有していれば、複合機1,2以外の装置に適用してもよい。

【0097】

また、上記実施形態においては、各フローチャートで示される処理が、制御部52からなるコンピュータシステムにより実行されるように構成されたものを例示した。しかし、これらの処理の一部または全部が、複合機1,2に有線・無線の信号伝送路で接続された別のコンピュータシステムにより実行されるように構成してもよい。

【0098】

また、上記実施形態においては、各フローチャートで示される処理が、制御部52の備えるメモリに記憶されている処理手順に従って実行されるように構成されたものを例示した。しかし、複合機1,2が、FDやメモリーカードなどの記録媒体との間でデータを入出力可能に構成されている場合には、上述の処理手順が記録されている記録媒体に基づいて、上記各処理が実行されるように構成してもよい。

【0099】

また、上記実施形態においては、図3におけるs130の処理で、「会話内容の記録を開始するための操作」が行われたことを開始条件として、会話内容の記録を開始するように構成されたものを例示した。しかし、このs130の処理における開始条件として他の条件を採用してもよい。例えば、あらかじめ操作パネル20(または、子機端末40の操作パネル44)の操作により、特定の操作内容(例えば、いずれかの送受話器類によるオフフック操作など)が行われたことを上記開始条件として設定できるように構成しておき、s130の処理で開始条件として設定された操作内容の操作が行われた場合に、会話内容の記録を開始するように構成してもよい。

【0100】

また、上記実施形態においては、図3におけるs130の処理で、「会話内容の記録を開始するための操作」が、ハンドセット10による音声通話処理中の場合には再生録音ボタン24を押下すること、子機端末40による音声通話処理中の場合には記録ボタン44eを押下することであるものを例示した。しかし、例えば、子機端末40による音声通話処理中の場合に再生録音ボタン24を押下することによって「会話内容の記録」を開始させるように構成してもよい。

【0101】

また、上記実施形態においては、図3におけるs170の処理で「会話内容の記録を終了するための操作」が行われたこと、および、図4におけるs240の処理でオンフック操作が行われたことを終了条件として、会話内容の記録を終了するように構成されたものを例示した。しかし、これら各処理における終了条件としては、他の条件を採用してもよい。例えば、あらかじめ操作パネル20(または、子機端末40の操作パネル44)の操作により、特定の操作内容が行われたことを上記終了条件として設定できるように構成しておき、s120の処理で開始条件として設定された操作内容の操作が行われた場合に、会話内容の記録を終了するように構成してもよい。

【0102】

また、上記実施形態においては、図7におけるs680の処理で、記録再生部54にあらかじめ記録されている音声信号(音データ)のうち、通話データに付加された中断データ(中断フラグ)に対応する音声信号によって報知を行うように構成されたものを例示した。しかし、s680の処理で音声による報知を行うための構成としては、次のような構成を考えることもできる。例えば、図4,図8におけるs220,s390の処理で、図7におけるs680の処理で生成および出力されるべきメッセージを示すデータ(音データ)を生成し、このデータを中断データとして通話データに付加する。そして、図7の会話再生処理では、s630の処理で第n通話データが記録されていれば、s640からs710の処理を行うことなく、s650の処理を行うように構成すればよい。この構成であれば、図7の会話再生処理において、通話データを音声として出力させるだけで、特別な処理を行うことなく、記録が中断されていた旨の報知を行うことができる。

【0103】

また、上記実施形態においては、図7におけるs680の処理で、メッセージにより報知を行うように構成されたものを例示した。しかし、報知を行うために、例えば、会話内容の記録が中断されていた旨を報知するための報知音(通知音)としてあらかじめ定められた特定周波数の音声や、音声通話を保留する際に利用される保留音などを一定期間だけ再生することにより報知を行うように構成してもよい。このように構成すれば、特定周波数の音声信号や保留音によって、会話内容の記録が中断されていた旨を利用者に通知できる。なお、この場合における「一定期間」としては、例えば、あらかじめ定められた時間が経過するまでの間や、保留音の繰り返し回数が所定の回数に到達するまでの間などである。

【0104】

また、上記実施形態においては、図7におけるs680の処理でメッセージにより報知を行うように構成されたものを例示した。しかし、このs680の処理において、いずれの音声を出力させることもなく、中断データdsで特定される中断時間だけ待機するように構成してもよい。このように構成すれば、会話内容の記録が中断された以前のデータ領域を音声として出力させた後で待機することによって、会話内容の記録が中断されていた旨を利用者に通知することができる。また、この場合には、実際に会話内容の記録が中断されていた期間だけ待機してから、記録が再開された以降のデータ領域を音声として出力することができる。そのため、会話内容の記録を中断しない従来の構成と同じ再生時間の音声を、従来よりも少ないデータサイズの通話データにより再現することができる。

【0105】

また、上記実施形態においては、図7におけるs700の処理で第m番目の中断地点が存在する場合、s670,s680の処理で中断地点までのデータ領域の再生および中断されていた旨の報知を行うように構成されたものを例示した。しかし、s660の処理を終えた後、図10に示すように、中断地点po1から再開地点pi1に至る中断時間tsが所定のしきい値tp以上(tp<ts)である場合には(s662:YES)、s670の処理へ移行する一方、中断時間tsがしきい値tp以下(ts≦tp)である場合には(s662:NO)、s670の処理と同様の第m番目の中断地点までのデータ領域を再生した後(s672)、s690の処理へ移行するように構成してもよい。このように構成すれば、図10における会話再生処理で通話データを音声として出力させる際、会話内容の記録が中断されていた中断時間tsが所定のしきい値tp以下である場合には、s680の処理による報知を行わないようにすることができる。この場合、音声入出力部70からは、記録が中断された時点までの音声が出力された後、続けて、記録が再開された以降の音声が出力されることになる。このようにして出力される音声は、会話内容の記録が中断されていた期間が詰められただけであるため、利用者にとっては、会話内容の記録が中断されていたことを認識しにくく、聴き取りにくい不自然な音声として不快感を覚えるものとなってしまう恐れがある。しかし、音声の記録が中断されていた時間がある程度の短さであれば、単に音声の記録が中断されていた期間を詰めただけでも、利用者にとっては自然な音声として認識できるようになる。そのため、上述の「所定時間」として、利用者にとって自然な音声として認識可能な「ある程度の短さ」の時間を設定しておけば、利用者にとって自然な音声として認識できる中断時間である場合には、通知音を出力させないようにすることができる。

【0106】

また、上記実施形態においては、複合機1,2が公衆交換電話網100を介して音声通話を実現するように構成されたものを例示した。しかし、複合機1,2を公衆交換電話網100以外の通信回線網、例えば、インターネット網(または、IP網)を介して音声通話を実現するように構成することも当然可能である。

【0107】

また、上記実施形態においては、図8の音声通話処理中に溶暗・溶明処理を施すように構成されたものを例示した。しかし、図8の音声通話処理では溶暗・溶明処理を施さず、図7におけるs670の処理で、中断地点までのデータ領域を再生する際、このデータ領域を再生し終わる所定時間前から溶暗させると共に、s710の処理で残りのデータ領域を再生する際、このデータ領域を溶明させながら再生させるように構成してもよい。

【0108】

[本発明との対応関係]

以上説明した実施形態において、複合機1,2は本発明における電話端末、記録再生部54は本発明における記録手段、音声入出力部70は本発明における音声出力手段である。

【0109】

また、図3,図4,図8におけるs140の処理で記録を開始して、s170,s330,s490の処理で記録を終了する制御部52は、本発明における記録指令手段である。

また、図4,図8におけるs180,s250,s350の処理は本発明における通話中断処理であり、s210からs300またはs340の処理、s380からs470またはs500の処理は本発明における第1,第2中断カウント手段である。

【0110】

また、図7,図10におけるs650,s670,s710の処理は本発明における再生指令手段であって、s680の処理で出力されるメッセージは本発明における通知音である。

また、図8におけるs202,s372の処理は本発明における溶暗修正手段であり、s282,s452の処理は本発明における溶明修正手段である。

また、図7,図10におけるs680は本発明における通知指令手段である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施形態における複合機の外観を示す図

【図2】複合機の制御系統を示すブロック図

【図3】第1実施形態における音声通話処理の処理手順を示すフローチャート(前半部分)

【図4】第1実施形態における音声通話処理の処理手順を示すフローチャート(後半部分)

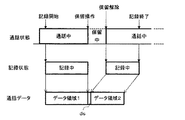

【図5】記録再生部により記録される通話データを示す図

【図6】記録再生部により記録される通話データを示す図

【図7】第1実施形態における会話再生処理の処理手順を示すフローチャート

【図8】第2実施形態における音声通話処理の処理手順を示すフローチャート(後半部分)

【図9】溶暗処理および溶明処理を施された通話データを示す図

【図10】他の実施形態における会話再生処理の処理手順を示すフローチャート

【符号の説明】

1,2・・・複合機、10・・・ハンドセット、20・・・操作パネル、22・・・入力キー、23・・・スピーカーホンボタン、24・・・再生録音ボタン、25・・・保留子機ボタン、26・・・消去キャッチボタン、30・・・表示パネル、40・・・子機端末、41・・・制御部、42・・・送受話部、42a・・・スピーカ、42b・・・マイク、42c・・・駆動回路、43・・・表示パネル、44・・・操作パネル、44a・・・入力キー、44b・・・外線ボタン、44c・・・切ボタン、44d・・・キャッチボタン、44e・・・記録ボタン、44f・・・保留ボタン、45・・・無線通信部、52・・・制御部、54・・・記録再生部、62・・・スキャナ部、64・・・モデム、66・・・プリンタ部、67・・・符号器、68・・・復号器、70・・・音声入出力部、72・・・スピーカ、74・・・マイク、76・・・駆動回路、82・・・無線通信部、84・・・NCU、86・・・経路設定部、92・・・読取位置、94・・・給紙位置。

Claims (10)

- 各種データを記録する記録手段と、

各種音声を出力する音声出力手段と、

第1の通話相手との音声通話中における音声を、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまでの間、第1通話データとして前記記録手段に記録させる記録指令手段と、

利用者の操作を受けて、前記記録手段により記録された第1通話データを音声として前記音声出力手段に出力させる再生指令手段と、を備えた電話端末であって、

利用者の操作を受けて、前記第1の通話相手との音声通話を中断または開始させる通話中断手段を備え、

前記記録指令手段は、該記録指令手段の指令を受けた前記記録手段により前記第1通話データの記録が開始された以降、前記通話中断手段により前記第1の通話相手との音声通話が中断されている期間中につき、前記記録手段による前記第1通話データの記録を中断させるように構成されており、

さらに、前記再生指令手段が、前記記録手段に記録された通話データのうち、前記記録中断手段の指令により記録が中断された以前のデータ領域を前記音声出力手段に音声として出力させた後に、通話相手との音声通話が中断されていた旨を利用者が判別できるようにするための通知音を前記音声出力手段に出力させる通知指令手段を備え、

前記再生指令手段は、前記記録手段に記録された通話データのうち、前記記録中断手段の指令により記録が中断された以前のデータ領域を前記音声出力手段に音声として出力させてから、前記音声出力手段により通知音が出力された後で、記録が再開された以降のデータ領域を音声として出力させる、ように構成されている

ことを特徴とする電話端末。 - 前記通話中断手段は、利用者の操作を受けて、音声通話の保留または保留解除を行うことにより、前記第1の通話相手との音声通話を中断または再開させる

ことを特徴とする請求項1に記載の電話端末。 - 前記通話中断手段は、利用者の操作を受けて、前記第1の通話相手および第2の通話相手のうちいずれか一方との音声通話の保留を行うと共に他方との音声通話を実現することにより、前記第1,第2の通話相手との音声通話を選択的に中断または再開させる

ことを特徴とする請求項1に記載の電話端末。 - 前記記録指令手段は、前記通話中断手段により前記第2の通話相手との音声通話が実現されている状態において、該第2の通話相手との音声通話中における音声を、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまでの間、第2通話データとして前記記録手段に記録させると共に、該記録が開始された以降、前記通話中断手段により前記第2の通話相手との音声通話が中断されている期間中につき、前記記録手段による前記第2通話データの記録を中断させて、

前記再生指令手段は、前記記録手段により記録された前記第1,第2通話データそれぞれを音声として前記音声出力手段に出力させる

ことを特徴とする請求項3に記載の電話端末。 - 前記通知指令手段は、特定周波数の音声信号を前記通知音として所定期間だけ前記音声出力手段に出力させる

ことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の電話端末。 - 前記記録中断手段により通話データの記録が中断されてから再開されるまでの中断時間をカウントする第1中断カウント手段を備えており、

前記記録指令手段は、前記通話データを前記記録手段に記録させる際、前記第1中断カウント手段によりカウントされた中断時間を示す中断データを対応づけて記録させて、

前記通知指令手段は、前記通話データに対応する前記中断データに基づいて、該中断データで示される中断時間だけ前記第1の通話相手との音声通話が保留されていた旨のメッセージを生成し、該メッセージを前記通知音として前記音声出力手段に出力させる

ことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の電話端末。 - 前記記録中断手段により通話データの記録が中断されてから再開されるまでの中断時間をカウントする第2中断カウント手段を備えており、

前記記録指令手段は、前記通話データを前記記録手段に記録させる際、前記第2中断カウント手段によりカウントされた中断時間を示す中断データを対応づけて記録させて、

前記通知指令手段は、前記通話データに対応する前記中断データで示される中断時間が所定時間以上である場合のみ前記通知音を出力させる

ことを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の電話端末。 - 前記記録手段に記録される通話データを、前記記録中断手段の指令により記録が中断された時点の所定時間前から、該中断された時点に至るまでの間で、前記通話データにおける音声の音量が溶暗するように修正する溶暗修正手段を備えている

ことを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の電話端末。 - 前記記録手段に記録される通話データを、前記記録中断手段の指令により記録が中断された後に記録が再開された時点から、所定時間経過した時点に至るまでの間で、前記通話データにおける音声の音量が溶明するように修正する溶明修正手段を備えている

ことを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の電話端末。 - 請求項1から9のいずれかに記載の記録指令手段、再生指令手段、通話中断手段および

通知指令手段として機能させるための各種処理手順を、コンピュータシステムに実行させるための記録再生プログラム。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003074223A JP3933069B2 (ja) | 2003-03-18 | 2003-03-18 | 電話端末および記録再生プログラム |

| US10/800,753 US7471773B2 (en) | 2003-03-18 | 2004-03-16 | Telephone terminal |

| CNB2004100304501A CN100477708C (zh) | 2003-03-18 | 2004-03-18 | 电话终端 |

| CNU2004200060589U CN2694658Y (zh) | 2003-03-18 | 2004-03-18 | 电话终端 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003074223A JP3933069B2 (ja) | 2003-03-18 | 2003-03-18 | 電話端末および記録再生プログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004282615A JP2004282615A (ja) | 2004-10-07 |

| JP3933069B2 true JP3933069B2 (ja) | 2007-06-20 |

Family

ID=32984742

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2003074223A Expired - Lifetime JP3933069B2 (ja) | 2003-03-18 | 2003-03-18 | 電話端末および記録再生プログラム |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US7471773B2 (ja) |

| JP (1) | JP3933069B2 (ja) |

| CN (2) | CN2694658Y (ja) |

Families Citing this family (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3933066B2 (ja) * | 2003-03-11 | 2007-06-20 | ブラザー工業株式会社 | 電話端末および記録再生プログラム |

| US20100048235A1 (en) * | 2006-12-22 | 2010-02-25 | Motorola, Inc. | Method and Device for Data Capture for Push Over Cellular |

| US8189745B2 (en) * | 2009-07-17 | 2012-05-29 | Research In Motion Limited | Method and system for recording telephone conversations placed on hold |

| US8838179B2 (en) * | 2009-09-25 | 2014-09-16 | Blackberry Limited | Method and apparatus for managing multimedia communication recordings |

| EP2302867B1 (en) * | 2009-09-25 | 2019-06-05 | BlackBerry Limited | Method and apparatus for managing multimedia communication recordings |

| US8406390B1 (en) * | 2010-08-23 | 2013-03-26 | Sprint Communications Company L.P. | Pausing a live teleconference call |

| JP7075797B2 (ja) * | 2018-03-27 | 2022-05-26 | 株式会社日立情報通信エンジニアリング | 通話録音システム、録音通話再生方法 |

Family Cites Families (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6088658A (ja) | 1983-10-19 | 1985-05-18 | Nissan Motor Co Ltd | バツクドアのシ−ル構造 |

| JPS60189359A (ja) | 1984-03-08 | 1985-09-26 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 留守番電話装置 |

| US5442685A (en) * | 1990-06-13 | 1995-08-15 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Automatic telephone answering apparatus including conversion recording mode |

| US5533103A (en) * | 1994-04-28 | 1996-07-02 | Electronic Information Systems, Inc. | Calling system and method |

| JP3293457B2 (ja) | 1996-04-11 | 2002-06-17 | 三菱電機株式会社 | 移動無線電話機 |

| JPH10326100A (ja) | 1997-05-26 | 1998-12-08 | Kokusai Electric Co Ltd | 音声録音方法及び音声再生方法及び音声録音再生装置 |

| JPH11252282A (ja) | 1998-02-27 | 1999-09-17 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 録音機能を有する電話装置 |

| JP2000106593A (ja) | 1998-09-29 | 2000-04-11 | Kyocera Corp | ステレオ兼用携帯電話装置 |

| US6654447B1 (en) * | 2000-10-13 | 2003-11-25 | Cisco Technology, Inc. | Method and system for pausing a session with an interactive voice response unit |

-

2003

- 2003-03-18 JP JP2003074223A patent/JP3933069B2/ja not_active Expired - Lifetime

-

2004

- 2004-03-16 US US10/800,753 patent/US7471773B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2004-03-18 CN CNU2004200060589U patent/CN2694658Y/zh not_active Expired - Lifetime

- 2004-03-18 CN CNB2004100304501A patent/CN100477708C/zh not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2004282615A (ja) | 2004-10-07 |

| US20040184585A1 (en) | 2004-09-23 |

| CN2694658Y (zh) | 2005-04-20 |

| CN100477708C (zh) | 2009-04-08 |

| US7471773B2 (en) | 2008-12-30 |

| CN1531315A (zh) | 2004-09-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3933069B2 (ja) | 電話端末および記録再生プログラム | |

| JP3933066B2 (ja) | 電話端末および記録再生プログラム | |

| JP4207642B2 (ja) | Ip電話装置およびip電話システム | |

| US6314173B1 (en) | Telephone apparatus having a multifunction call-waiting operating portion | |

| JP3870886B2 (ja) | 電話端末 | |

| JP3815409B2 (ja) | 電話端末、通話システムおよび端末制御プログラム | |

| JP3736510B2 (ja) | 電話端末、通話システム、インターネット端末および端末制御プログラム | |

| JP4448545B2 (ja) | ファクシミリ装置 | |

| JP4184940B2 (ja) | ファクシミリ装置 | |

| JPH09284423A (ja) | 電話機付きファクシミリ装置 | |

| JP4348911B2 (ja) | 通話システム | |

| JP3731449B2 (ja) | 通信端末装置 | |

| JP3855878B2 (ja) | 電話端末、通話システムおよび端末制御プログラム | |

| JP3299292B2 (ja) | ファクシミリ装置 | |

| JP3690264B2 (ja) | 通信装置 | |

| JPH06237310A (ja) | 留守番電話機能付ファクシミリ装置 | |

| JPH08186658A (ja) | 情報ターミナル | |

| JP2009232403A (ja) | 通信装置 | |

| JPS63149958A (ja) | 回線端末装置 | |

| JPH10200628A (ja) | 留守番電話機及びファクシミリ装置 | |

| JP2004242108A (ja) | 通信装置 | |

| JP2001177664A (ja) | ファクシミリ装置,ファクシミリ手動受信時の電話機オンフック通知方法および電話機オンフック通知プログラムを記録した記録媒体 | |

| JP2002290620A (ja) | 通信装置 | |

| JPH02288656A (ja) | ファクシミリ装置 | |

| JP2006311613A (ja) | 電話端末 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040921 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20060728 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060808 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061006 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070227 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070312 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100330 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110330 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120330 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120330 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130330 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130330 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140330 Year of fee payment: 7 |