CN110492287B - 连接器 - Google Patents

连接器 Download PDFInfo

- Publication number

- CN110492287B CN110492287B CN201910899488.9A CN201910899488A CN110492287B CN 110492287 B CN110492287 B CN 110492287B CN 201910899488 A CN201910899488 A CN 201910899488A CN 110492287 B CN110492287 B CN 110492287B

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- contact

- orientation

- edge

- width direction

- support portion

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R24/00—Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure

- H01R24/60—Contacts spaced along planar side wall transverse to longitudinal axis of engagement

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

- H01R13/22—Contacts for co-operating by abutting

- H01R13/24—Contacts for co-operating by abutting resilient; resiliently-mounted

- H01R13/2464—Contacts for co-operating by abutting resilient; resiliently-mounted characterized by the contact point

- H01R13/2492—Contacts for co-operating by abutting resilient; resiliently-mounted characterized by the contact point multiple contact points

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/40—Securing contact members in or to a base or case; Insulating of contact members

- H01R13/405—Securing in non-demountable manner, e.g. moulding, riveting

- H01R13/415—Securing in non-demountable manner, e.g. moulding, riveting by permanent deformation of contact member

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R2107/00—Four or more poles

Landscapes

- Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Abstract

一种连接器,能够沿前后方向与配接连接器配接。连接器包括至少一个接触件和保持构件。至少一个接触件具有第一支承部、第二支承部、第一接触部、第二接触部和联结部。第一支承部在宽度方向具有第一边缘。联结部具有上侧主体部和上侧弯曲部。上侧主体部具有上侧前方宽部、上侧前方窄部和上侧基部。上侧前方窄部具有面向第一方位的边缘。至少一个接触件具有在前后方向位于第一支承部的第一边缘与上侧前方宽部之间的第一边界部。上侧前方窄部的边缘在第二方位超过第一边界部定位。

Description

本申请是申请日为2017年8月23日、申请号为201710728964.1、名称为“连接器”的发明专利申请的分案申请。

技术领域

本发明涉及一种连接器,其包括能够使连接器具有减小的宽度方向尺寸的接触件。

背景技术

如图27中所示,日本特开2016-110966号公报(专利文献1)公开了一种连接器900,其能够沿配接方向或沿X方向与配接连接器(未示出)配接。连接器900包括多个接触件910,和保持构件950。各接触件910由保持构件950保持。如图28和图29中所示,各接触件910包括第一接触片920、第二接触片930、第一接触部922、第二接触部932和联结部940。第一接触片920和第二接触片930在上下方向或在Z方向布置。第一接触部922设置在第一接触片920的自由端附近。第二接触部932设置在第二接触片930的自由端附近。联结部940具有两个侧壁942、944,两个弯曲部943、945,和壁部946。弯曲部943从侧壁942的宽度方向或Y方向的一端延伸,并在Z方向弯曲。弯曲部945从侧壁944的宽度方向的一端延伸,并在Z方向弯曲。弯曲部943、945由壁部946相互联结。第一接触片920在配接方向或在X方向从侧壁942延伸。第二接触片930在配接方向或在X方向从侧壁944延伸。

专利文献1的接触件910在宽度方向的尺寸取决于联结部940在宽度方向的尺寸。另外,第一接触片920和第二接触片930中的每一者在宽度方向的尺寸取决于联结部940在宽度方向的尺寸。因此,在第一接触片920和第二接触片930中的每一者具有增大的宽度方向尺寸的同时,包括接触件910的连接器900不能具有减小的宽度方向尺寸。

发明内容

因此,本发明的目的在于提供一种连接器,其包括能够使连接器具有在宽度方向减小的尺寸的接触件。

本发明的一个方面提供一种连接器,其能够沿前后方向与配接连接器配接。连接器包括至少一个接触件和保持构件。保持构件保持该至少一个接触件。该至少一个接触件具有第一支承部、第二支承部、第一接触部、第二接触部和联结部。第一支承部和第二支承部中的每一者能够弹性变形。第一接触部由第一支承部支承。第二接触部由第二支承部支承。第一接触部和第二接触部中的每一者能够在与前后方向垂直的上下方向移动。第一支承部在与前后方向和上下方向两者垂直的宽度方向具有第一边缘和第二边缘。第一边缘面向宽度方向中的第一方位。第二边缘面向宽度方向中的第二方位。第一方位和第二方位在宽度方向彼此相反。联结部将第一支承部与第二支承部彼此联结。联结部具有上侧主体部和上侧弯曲部。上侧主体部具有上侧前方宽部、上侧前方窄部和上侧基部。上侧前方宽部在宽度方向不可移动地固定至保持构件。第一支承部在前后方向从上侧前方宽部向前延伸。上侧前方窄部在前后方向定位于上侧前方宽部与上侧基部之间。上侧前方窄部具有面向第一方位的边缘。该至少一个接触件具有在前后方向位于第一支承部的第一边缘与上侧前方宽部之间的第一边界部。上侧前方窄部的边缘在第二方位超过第一边界部定位。上侧基部具有面向第一方位的边缘。上侧弯曲部从上侧基部的边缘延伸并向下弯曲。

在本发明的连接器的接触件中,上侧前方窄部的面向第一方位的边缘在第二方位超过位于第一支承部的第一边缘与上侧前方宽部之间的第一边界部定位。另外,上侧弯曲部从上侧基部的面向第一方位的边缘延伸并向下弯曲。因此,与专利文献1的接触件相比,在第一支承部的基部具有增大的宽度方向尺寸的同时,接触件整体可具有减小的宽度方向尺寸。因此,连接器可具有减小的宽度方向尺寸。

附图说明

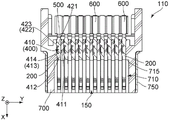

图1是示出根据本发明的第一实施例的连接器的上侧透视图。

图2是示出图1的连接器中包括的连接器本体的上侧透视图。

图3是示出图2的连接器本体的正视图。

图4是示出图3的连接器本体沿A-A线截取的截面图。

图5是示出图3的连接器本体沿B-B线截取的截面图。

图6是示出图3的连接器本体中包括的接触件的上侧透视图,其中放大示出接触件的一部分。

图7是示出图6的接触件的侧视图。

图8是示出图6的接触件的俯视图。

图9是示出图6的接触件的另一侧视图。

图10是示出图6的接触件的后视图。

图11是示出图6的接触件的变形例的上侧透视图。

图12是示出图11的接触件的另一上侧透视图。

图13是示出图6的接触件的另一变形例的俯视图。

图14是示出图13的接触件的上侧透视图。

图15是示出根据本发明的第二实施例的连接器中包括的连接器本体的上测透视图。

图16是示出图15的连接器本体的正视图。

图17是示出图16的连接器本体沿C-C线截取的截面图。

图18是示出图16的连接器本体沿D-D线截取的截面图。

图19是示出图16的连接器本体中包括的接触件的上侧透视图。

图20是示出图19的接触件的侧视图。

图21是示出图19的接触件的俯视图。

图22是示出图19的接触件的另一侧视图。

图23是示出图19的接触件的正视图。

图24是示出图19的接触件的变形例的俯视图。

图25是示出图19的接触件的另一变形例的俯视图。

图26是示出根据本发明的实施例的配接连接器的截面图。

图27是示出专利文献1的连接器的截面图。

图28是示出图27的连接器中包括的接触件的上侧透视图。

图29是示出图28的接触件的另一上侧透视图。

虽然本发明容许各种变型和替代形式,但是在附图中以示例的方式示出并将在本文中详细说明本发明的具体实施例。然而,应当理解的是,附图和详细说明并非旨在将本发明限制于所公开的特定形式,而是相反,本发明旨在涵盖落入如所附权利要求所限定的本发明的思想和范围内的所有变型、等同形式和替代方案。

具体实施方式

(第一实施例)

如图1、图5和图26中所示,根据本发明的第一实施例的连接器100可沿前后方向与配接连接器800配接。在本实施例中,前后方向是X方向。具体地,假设前方是+X方向,而后方是-X方向。

如从图26中所理解的,本发明的实施例的配接连接器800具有多个配接上侧接触件810、多个配接下侧接触件820、配接保持构件830和配接壳体840。配接保持构件830具有板部805。配接保持构件830保持配接上侧接触件810和配接下侧接触件820。配接上侧接触件810中的每一者设置在板部805的上表面上。配接上侧接触件810中的每一者具有从配接保持构件830的前端向上延伸的上侧被固定部815。配接下侧接触件820中的每一者设置在板部805的下表面上。配接下侧接触件820中的每一者具有从配接保持构件830的前端向下延伸的下侧被固定部825。上侧被固定部815和下侧被固定部825中的每一者被固定至电路板(未图示)。在本实施例中,上下方向是Z方向。具体地,上方是+Z方向,下方是-Z方向。配接壳体840部分地覆盖配接保持构件830并形成配接装配部842。

如图1和图2中所示,根据本实施例的连接器100包括在前后方向定位于连接器100的前方的连接器本体110。

如图2至图5中所示,连接器本体110包括开口150、保持构件700、多个接触件200和壳体750。保持构件700由绝缘体制成。各接触件200由导体制成。壳体750由金属制成。壳体750部分地覆盖保持构件700。壳体750的前端形成装配部752。

如图2至图5中所示,本实施例的开口150在连接器本体110的前后方向上的前方开口。

如图4和图5中所示,本实施例的保持构件700具有接收部710和多个接触件保持部720。当连接器100与配接连接器800彼此配接时,接收部710接收配接连接器800的板部805。接收部710具有在前后方向向后远离开口150定位的后壁715。详细地,如从图2、图5和图26中所理解的,当连接器100与配接连接器800配接时,装配部752被接收在配接装配部842中,同时板部805通过开口150被接收在接收部710中。再次参照图4和图5,接触件保持部720分别保持接触件200。各接触件保持部720是在前后方向贯穿保持构件700的孔。各接触件保持部720具有在与前后方向和上下方向两者垂直的宽度方向彼此面对的两个内壁。在本实施例中,宽度方向是Y方向。

如图6至图9中所示,各接触件200具有第一支承部300、第一接触部302、第二支承部320、第二接触部322、联结部400、上侧后方窄部419、上侧后方宽部421、下侧后方窄部479、下侧后方宽部481、连接部500和被固定部600。

如图6至图9中所示,第一支承部300具有倾斜部305、第一板部307和凸起部308。倾斜部305定位于第一支承部300的前后方向的后端。倾斜部305向前并向下倾斜。第一板部307具有与上下方向交叉的板状形状。第一板部307从倾斜部305的前端向前延伸。凸起部308从第一板部307的前端向前并向上延伸,然后向前并向下延伸。具体地,凸起部308的前端是自由端。更具体地,凸起部308在与宽度方向垂直的平面内具有基本上半圆形的形状。第一接触部302定位于凸起部308的上端。

如图6至图9中所示,第一支承部300在宽度方向具有第一边缘303和第二边缘304。第一边缘303和第二边缘304中的每一者是与宽度方向垂直的表面。第一边缘303面向宽度方向中的第一方位。第二边缘304面向宽度方向中的第二方位。在本实施例中,第一方位是+Y方向,第二方位是-Y方向。换言之,第一方位和第二方位彼此相反。

如从图2、图3、图5和图6中所理解的,第一支承部300可弹性变形。第一接触部302定位于第一支承部300的凸起部308的自由端附近。第一接触部302由第一支承部300支承。因此,第一接触部302可在上下方向移动。更具体地,图6至图10中的每一附图中所示的接触件200的第一支承部300的第一接触部302在上下方向面向上方并可向下移动。

如图6至图9中所示,第一支承部300在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第一支承部300的宽度方向尺寸大于第一支承部300的上下方向尺寸。更具体地,第一支承部300的第一板部307在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第一板部307的宽度方向尺寸大于第一板部307的上下方向尺寸。

如图6至图9中所示,第二支承部320具有第二板部327和折回部328。第二板部327具有与上下方向交叉的板状形状。折回部328从第二板部327的前端向前并向上延伸,然后被折回成具有弯曲形状。折回部328的端部是自由端。具体地,折回部328在与宽度方向垂直的平面内具有基本上U形的形状。第二接触部322定位于折回部328的上端。

如图6至图9中所示,第二支承部320在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第二支承部320的宽度方向尺寸大于第二支承部320的上下方向尺寸。更具体地,第二支承部320的第二板部327在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第二板部327的宽度方向尺寸大于第二板部327的上下方向尺寸。第二支承部320的第二板部327在上下方向定位于第一支承部300的下方。

如从图2、图3、图5和图6中所理解的,第二支承部320可弹性变形。第二接触部322定位于第二支承部320的折回部328的自由端附近。第二接触部322由第二支承部320支承。因此,第二接触部322可在上下方向移动。更具体地,图6至图10中的每一附图中所示的接触件200的第二支承部320的第二接触部322在上下方向面向上方并可向下移动。

如图6至图9中所示,第二支承部320的折回部328的自由端在上下方向定位于第一支承部300的凸起部308的自由端的上方。第一支承部300的凸起部308的自由端定位于第二支承部320的折回部328的后方,使得第一支承部300的凸起部308的自由端被折回部328保护。因此,防止第一支承部300由于从前侧施加于第一支承部300的凸起部308的自由端的无意图的力而弯曲。

如图6至图9中所示,联结部400在上下方向将第一支承部300与第二支承部320彼此联结。联结部400具有上侧主体部410、上侧弯曲部440、下侧主体部470、下侧弯曲部460和壁部450。

如图6至图9中所示,上侧主体部410具有与上下方向垂直的板状形状。上侧主体部410具有面向第二方位的边缘411,并且边缘411具有直线形状。上侧主体部410具有上侧前方宽部412、上侧前方窄部415和上侧基部417。

如图6至图9中所示,上侧前方宽部412的前端形成上侧主体部410的前端。上侧前方宽部412具有在宽度方向中的第一方位突出的压配突起413。如从图4和图6中所理解的,上侧前方宽部412在宽度方向不可移动地固定至保持构件700。稍后将说明将上侧前方宽部412固定至保持构件700的具体方法。在上侧前方宽部412中,压配突起413的宽度方向的末端是面向第一方位的端部414。

如图6至图9中所示,第一支承部300在前后方向从上侧前方宽部412向前延伸。更具体地,第一支承部300的倾斜部305从上侧前方宽部412的前端向前并向下延伸。

如图6至图9中所示,上侧前方窄部415在前后方向定位于上侧前方宽部412与上侧基部417之间。更具体地,在前后方向,上侧前方窄部415定位于上侧前方宽部412的后方并且定位于上侧基部417的前方。在宽度方向,上侧前方窄部415的尺寸小于上侧前方宽部412的尺寸。由于如上所述,上侧前方宽部412固定至保持构件700,所以当第一支承部300在上下方向弹性变形时产生的应力,集中于在前后方向位于第一支承部300的第一边缘303与上侧前方宽部412之间的第一边界部306上。因此,可防止应力集中于具有减小的宽度方向尺寸的上侧前方窄部415上。

如图6和图8中所示,上侧前方窄部415具有面向第一方位的边缘416,并且边缘416在第二方位超过第一边界部306定位。因此,在第一支承部300的基部具有增大的宽度方向尺寸的同时,接触件200整体可具有减小的宽度方向尺寸。

如图6至图9中所示,上侧基部417在前后方向定位于上侧前方窄部415的后方。上侧基部417具有与上下方向垂直的板状形状。上侧基部417具有面向第一方位的边缘418。

如图6和图8中所示,上侧弯曲部440从上侧主体部410的上侧基部417的面向第一方位的边缘418延伸并向下弯曲。具体地,上侧弯曲部440在第一方位从上侧基部417的面向第一方位的边缘418延伸,同时向下弯曲。上侧前方宽部412的面向第一方位的端部414,即压配突起413的宽度方向的末端,在第一方位超过上侧弯曲部440定位。更具体地,上侧前方宽部412的压配突起413的端部414在第一方位超过上侧弯曲部440的面向第一方位的边缘442定位。

如图6、图7和图9中所示,下侧主体部470具有下侧前方宽部472、下侧前方窄部475和下侧基部477。

如图6、图7和图9中所示,下侧主体部470具有与上下方向垂直的板状形状。下侧主体部470具有面向第二方位的边缘471,并且边缘471具有直线形状。

如图6、图8和图9中所示,下侧前方宽部472具有在宽度方向中的第一方位突出的压配突起473。如从图5中所理解的,下侧前方宽部472在宽度方向不可移动地固定至保持构件700。稍后将说明将下侧前方宽部472固定至保持构件700的具体方法。在下侧前方宽部472中,压配突起473的宽度方向的末端是面向第一方位的端部474。

如图7中所示,第二支承部320在前后方向从下侧前方宽部472向前延伸。更具体地,第二支承部320的第二板部327从下侧前方宽部472的前端向前延伸。

如图7中所示,下侧前方窄部475在前后方向定位于下侧前方宽部472与下侧基部477之间。更具体地,在前后方向,下侧前方窄部475定位于下侧前方宽部472的后方并且定位于下侧基部477的前方。在宽度方向,下侧前方窄部475的尺寸小于下侧前方宽部472的尺寸。如从图6、图7和图9中所理解的,下侧前方窄部475具有面向第一方位的边缘476,并且边缘476在第二方位超过在前后方向位于第二支承部320的面向第一方位的边缘324与下侧前方宽部472之间的第二边界部325定位。因此,在第二支承部320的基部具有增大的宽度方向尺寸的同时,接触件200整体可具有减小的宽度方向尺寸。

如图7中所示,下侧基部477在前后方向定位于下侧前方窄部475的后方。下侧基部477具有与上下方向垂直的板状形状。如图6中所示,下侧基部477具有面向第一方位的边缘478。

如从图6和图9中所理解的,下侧弯曲部460从下侧主体部470的下侧基部477的面向第一方位的边缘478延伸并向上弯曲。具体地,下侧弯曲部460在第一方位从下侧基部477的面向第一方位的边缘478延伸,同时向上弯曲。下侧前方宽部472的面向第一方位的端部474,即压配突起473的宽度方向的末端,在第一方位超过下侧弯曲部460定位。更具体地,下侧前方宽部472的压配突起473的端部474在第一方位超过下侧弯曲部460的面向第一方位的边缘462定位。

如图6、图7、图9和图10中所示,壁部450具有与宽度方向垂直的板状形状,并将上侧弯曲部440与下侧弯曲部460彼此联结。更具体地,壁部450在上下方向将上侧弯曲部440的下端与下侧弯曲部460的上端彼此联结。尽管本实施例的壁部450与宽度方向垂直,但是本发明不限于此。只要壁部450与宽度方向相交,壁部450可与宽度方向形成直角以外的角度。

如图6至图9中所示,上侧后方窄部419在前后方向定位于联结部400的上侧主体部410的上侧基部417与上侧后方宽部421之间。更具体地,在前后方向,上侧后方窄部419定位于上侧基部417的后方并且定位于上侧后方宽部421的前方。在宽度方向,上侧后方窄部419的尺寸小于上侧后方宽部421的尺寸。

如图6至图9中所示,上侧后方窄部419具有面向第一方位的边缘420,并且边缘420在第二方位超过位于第一支承部300的第一边缘303与上侧前方宽部412之间的第一边界部306定位。

如图6和图9中所示,上侧后方宽部421在前后方向定位于上侧后方窄部419的后方。上侧后方宽部421具有在宽度方向中的第一方位突出的压配突起422。如从图4和图6中所理解的,上侧后方宽部421在宽度方向不可移动地固定至保持构件700。稍后将说明将上侧后方宽部421固定至保持构件700的具体方法。在上侧后方宽部421中,压配突起422的宽度方向的末端是面向第一方位的端部423。上侧后方宽部421的面向第一方位的端部423在第一方位超过上侧弯曲部440定位。更具体地,上侧后方宽部421的压配突起422的端部423在第一方位超过上侧弯曲部440的面向第一方位的边缘442定位。

如图6至图9中所示,在本实施例的接触件200中,联结部400的上侧主体部410、上侧后方窄部419和上侧后方宽部421定位在与上下方向垂直的同一平面内。

如图7中所示,下侧后方窄部479在前后方向定位于联结部400的下侧主体部470的下侧基部477与下侧后方宽部481之间。更具体地,在前后方向,下侧后方窄部479定位于下侧基部477的后方并且定位于下侧后方宽部481的前方。在宽度方向,下侧后方窄部479的尺寸小于下侧后方宽部481的尺寸。下侧后方窄部479具有面向第一方位的边缘480,并且边缘480在第二方位超过位于第二支承部320的面向第一方位的边缘324与下侧前方宽部472之间的第二边界部325定位。

如图7中所示,下侧后方宽部481在前后方向定位于下侧后方窄部479的后方。如图6和图9中所示,下侧后方宽部481具有在宽度方向中的第一方位突出的压配突起482。如从图5中所理解的,下侧后方宽部481在宽度方向不可移动地固定至保持构件700。稍后将说明将下侧后方宽部481固定至保持构件700的具体方法。在下侧后方宽部481中,压配突起482的宽度方向的末端是面向第一方位的端部483。下侧后方宽部481的面向第一方位的端部483在第一方位超过下侧弯曲部460定位。更具体地,如图6中所示,下侧后方宽部481的压配突起482的端部483在第一方位超过下侧弯曲部460的面向第一方位的边缘462定位。

如图7中所示,在本实施例的接触件200中,联结部400的下侧主体部470、下侧后方窄部479和下侧后方宽部481定位在与上下方向垂直的同一平面内。

如图6至图10中所示,连接部500从下侧后方宽部481的后端向后并向下延伸。连接部500的后端与被固定部600的前端连接。被固定部600在使用时与电缆(未示出)连接。

如图2至图5中所示,多个接触件200由保持构件700保持,以便布置成两排。每排的接触件200布置在宽度方向。这两排布置在上下方向,并且包括上排和位于上排下方的下排。上排的接触件200分别对应于配接上侧接触件810。下排的接触件200分别对应于配接下侧接触件820。更具体地,本实施例的接触件200中的每一者从保持构件700的后端向前插入,以压配至对应的接触件保持部720中。如从图5中所理解的,上排的接触件200中的每一者上下倒转,并压配至对应的接触件保持部720中。同时,接触件200的压配突起413、422、473、482中的每一者咬入对应的接触件保持部720的在宽度方向彼此面对的内壁中的一者中。而且同时,接触件200的上侧主体部410的边缘411与对应的接触件保持部720的在宽度方向彼此面对的内壁中的剩余一者接触。由于如上所述,上侧主体部410的边缘411具有直线形状,所以接触件200中的每一者可在对应的接触件保持部720中适当地对准。此外,同时,接触件200的第二支承部320的底面不与保持构件700接触。

如从图2至图5和图26中所理解的,当本实施例的连接器100的连接器本体110与配接连接器800配接时,连接器本体110的上排的每一接触件200的第一支承部300的第一接触部302和第二支承部320的第二接触部322与配接连接器800的对应的配接上侧接触件810接触,同时连接器本体110的下排的每一接触件200的第一支承部300的第一接触部302和第二支承部320的第二接触部322与配接连接器800的对应的配接下侧接触件820接触。同时,第一支承部300的凸起部308的自由端和第二支承部320的折回部328的自由端彼此不接触。具体地,当连接器100与配接连接器800彼此配接时,上排的每一接触件200的第一接触部302和第二接触部322两者同时与对应的配接上侧接触件810接触,同时下排的每一接触件200的第一接触部302和第二接触部322两者同时与对应的配接下侧接触件820接触。因此,当连接器100与配接连接器800彼此配接时,上排的每一接触件200牢固且稳定地与对应的配接上侧接触件810接触,同时下排的每一接触件200牢固且稳定地与对应的配接下侧接触件820接触。

接触件200的结构不限于此。例如,接触件200可如下所述变形。

参照图11至图14,根据第一实施例的变形例的接触件200A和200B中的每一者具有与根据上述第一实施例的接触件200(参见图8)基本相同的结构。因此,使用与第一实施例的接触件200相同的附图标记表示图11至图14中所示的接触件200A、200B中与第一实施例的接触件200相同的部件。

如图11和图12中所示,与第一实施例的接触件200不同,根据变形例的接触件200A具有压配突起413、430、422、435、473、484、482和485。压配突起413和430分别从上侧前方宽部412的宽度方向的两端向外突出。压配突起422和435分别从上侧后方宽部421的宽度方向的两端向外突出。压配突起473和484分别从下侧前方宽部472的宽度方向的两端向外突出。压配突起482和485分别从下侧后方宽部481的宽度方向的两端向外突出。因此,接触件200A被保持构件700牢固地保持。

如图13和图14中所示,与第一实施例的接触件200不同,另一变形例的接触件200B具有压配突起430、435、484和485。压配突起430在第二方位从上侧前方宽部412突出。压配突起435在第二方位从上侧后方宽部421突出。压配突起484在第二方位从下侧前方宽部472突出。压配突起485在第二方位从下侧后方宽部481突出。由于在本变形例中,上侧前方宽部412也被牢固地固定至保持构件700,所以当第一支承部300在上下方向弹性变形时产生的应力集中于位于第一支承部300的第二边缘304与上侧前方宽部412之间的边界部上。因此,可防止应力集中于具有减小的宽度方向尺寸的上侧前方窄部415上。在本变形例中,上侧前方宽部412的面向第一方位的端部414B在第一方位超过上侧弯曲部440定位,并且上侧后方宽部421的面向第一方位的端部423B在第一方位超过上侧弯曲部440定位。类似地,下侧前方宽部472的面向第一方位的端部(未示出)和下侧后方宽部481的面向第一方位的端部(未示出)中的每一者在第一方位超过下侧弯曲部460定位。

(第二实施例)

参照图1、图2和图15,根据本发明的第二实施例的连接器(未示出)包括连接器本体110C以代替第一实施例的连接器100(参见图1)中的连接器本体110(参见图2)。根据本实施例的连接器本体110C具有与根据上述第一实施例的连接器本体110(参见图2)基本相同的结构。因此,使用与第一实施例的连接器本体110相同的附图标记表示图15至图18中所示的连接器本体110C中与第一实施例的连接器本体110相同的部件。对于本实施例中的方向,下面将使用与第一实施例相同的表述。

如图15至图18中所示,连接器本体110C具有开口150、保持构件700C、多个接触件200C和壳体750。

如图15至图18中所示,本实施例的保持构件700C具有接收部710和多个接触件保持部720C。当本实施例的连接器(未示出)与配接连接器800彼此配接时,接收部710接收配接连接器800的板部805。接收部710具有在前后方向向后远离开口150定位的后壁715C。接触件保持部720C分别保持接触件200C。各接触件保持部720C是在前后方向贯穿保持构件700C的孔。各接触件保持部720C具有在宽度方向彼此面对的两个内壁。

如图19至图23中所示,各接触件200C具有第一支承部300C、第二支承部320C、第一接触部302C、第二接触部322C、联结部400C、上侧后方宽部421C、上侧后方窄部419C、连接部500C和被固定部600C。

如图19至图23中所示,第一支承部300C具有倾斜部305C、第一板部307C和凸起部308C。倾斜部305C定位于第一支承部300C的前后方向的后端。倾斜部305C向前并向下倾斜。第一板部307C具有与上下方向交叉的板状形状。第一板部307C从倾斜部305C的前端向前并向上延伸。凸起部308C从第一板部307C的前端向前并向上延伸,然后向前并向下延伸。具体地,凸起部308C的前端是自由端。更具体地,凸起部308C在与宽度方向垂直的平面内具有基本上半圆形的形状。第一接触部302C定位于凸起部308C的上端。

如图19至图22中所示,第一支承部300C在宽度方向具有第一边缘303C和第二边缘304C。第一边缘303C面向宽度方向中的第一方位,第二边缘304C面向宽度方向中的第二方位。在本实施例中,第一方位是-Y方向,第二方位是+Y方向。换言之,第一方位和第二方位彼此相反。

如从图16、图18和图19中所理解的,第一支承部300C可弹性变形。第一接触部302C定位于第一支承部300C的凸起部308C的自由端附近。第一接触部302C由第一支承部300C支承。因此,第一接触部302C可在与前后方向垂直的上下方向移动。更具体地,图19至图23中的每一附图中所示的接触件200C的第一支承部300C的第一接触部302C在上下方向面向上方并可向下移动。

如图19至图23中所示,第一支承部300C在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第一支承部300C的宽度方向尺寸大于第一支承部300C的上下方向尺寸。更具体地,第一支承部300C的第一板部307C在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第一板部307C的宽度方向尺寸大于第一板部307C的上下方向尺寸。

如图19、图20和图22中所示,第二支承部320C具有第二板部327C和折回部328C。第二板部327C具有与宽度方向垂直的板状形状。折回部328C从第二板部327C的前端向后并向上延伸。折回部328C具有与前后方向和上下方向两者相交的后缘329C。具体地,当在宽度方向观察时,第二支承部320C具有半箭头形状。第二接触部322C定位于折回部328C的上端。

如图19至图23中所示,第二支承部320C在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第二支承部320C的宽度方向尺寸小于第二支承部320C的上下方向尺寸。更具体地,第二支承部320C的第二板部327C在宽度方向具有一尺寸并在上下方向具有另一尺寸,并且第二板部327C的宽度方向尺寸小于第二板部327C的上下方向尺寸。第二支承部320C的第二板部327C在上下方向定位于第一支承部300C的下方。

如从图16、图18和图19中所理解的,第二支承部320C可弹性变形。另外,第二接触部322C由第二支承部320C支承。因此,第二接触部322C可在上下方向移动。更具体地,图19至图23中所示的接触件200C的第二支承部320C的第二接触部322C在上下方向面向上方并可向下移动。

如图19至图22中所示,第二支承部320C的折回部328C的后缘329C的上端在上下方向定位于第一支承部300C的凸起部308C的自由端的上方。第一支承部300C的凸起部308C的自由端定位于第二支承部320C的折回部328C的后缘329C的后方,使得第一支承部300C的凸起部308C的自由端被后缘329C保护。因此,防止第一支承部300C由于从前侧施加于第一支承部300C的凸起部308C的自由端的无意图的力而弯曲。

如图19、图20和图22中所示,联结部400C在上下方向将第一支承部300C与第二支承部320C彼此联结。联结部400C具有上侧主体部410C、上侧弯曲部440C、壁部450C和弯曲部465。

如图19至图22中所示,上侧主体部410C具有上侧前方宽部412C、上侧前方窄部415C和上侧基部417C。

如图19至图22中所示,上侧主体部410C具有板状形状。上侧主体部410C具有面向第二方位的边缘411C,并且边缘411C具有直线形状。

如图19至图21中所示,上侧前方宽部412C具有在宽度方向中的第一方位突出的压配突起413C。如图17中所示,上侧前方宽部412C在宽度方向不可移动地固定至保持构件700C。稍后将说明将上侧前方宽部412C固定至保持构件700C的具体方法。在上侧前方宽部412C中,压配突起413C的宽度方向的末端是面向第一方位的端部414C。

如图19至图22中所示,第一支承部300C在前后方向从上侧前方宽部412C向前延伸。更具体地,第一支承部300C的倾斜部305C从上侧前方宽部412C的前端向前并向下延伸。

如图19至图22中所示,上侧前方窄部415C在前后方向定位于上侧前方宽部412C与上侧基部417C之间。更具体地,在前后方向,上侧前方窄部415C定位于上侧前方宽部412C的后方,并且定位于上侧基部417C的前方。在宽度方向,上侧前方窄部415C的尺寸小于上侧前方宽部412C的尺寸。由于如上所述,上侧前方宽部412C固定至保持构件700C,所以当第一支承部300C在上下方向弹性变形时产生的应力,集中于在前后方向位于第一支承部300C的第一边缘303C与上侧前方宽部412C之间的第一边界部306C上。因此,可防止应力集中于具有减小的宽度方向尺寸的上侧前方窄部415C上。

如图21中所示,上侧前方窄部415C具有面向第一方位的边缘416C,并且边缘416C在第二方位超过第一边界部306C定位。因此,在第一支承部300C的基部具有增大的宽度方向尺寸的同时,接触件200C整体可具有减小的宽度方向尺寸。

如图19至图22中所示,上侧基部417C在前后方向定位于上侧前方窄部415C的后方。上侧基部417C具有与上下方向垂直的板状形状。上侧基部417C具有面向第一方位的边缘418C。本实施例的边缘418C与前后方向和宽度方向两者交叉。

如图19至图21中所示,上侧弯曲部440C从上侧基部417C的面向第一方位的边缘418C延伸并向下弯曲。具体地,上侧弯曲部440C从上侧基部417C的面向第一方位的边缘418C在第一方位并向后延伸,同时向下弯曲。上侧前方宽部412C的面向第一方位的端部414C,即压配突起413C的宽度方向的末端,在第一方位超过上侧弯曲部440C定位。更具体地,上侧前方宽部412C的压配突起413C的端部414C在第一方位超过上侧弯曲部440C的面向第一方位的边缘442C定位。

如图19和图20中所示,壁部450C具有与前后方向和宽度方向两者交叉的板状形状,并且从上侧弯曲部440C的下端向下延伸。

如图19至图22中所示,弯曲部465从壁部450C的前端的下部向前并在第二方位延伸。第二支承部320C从弯曲部465的前端向前延伸。

如图19至图22中所示,上侧后方窄部419C在前后方向定位于联结部400C的上侧主体部410C的上侧基部417C与上侧后方宽部421C之间。更具体地,在前后方向,上侧后方窄部419C定位于上侧基部417C的后方,并且定位于上侧后方宽部421C的前方。在宽度方向,上侧后方窄部419C的尺寸小于上侧后方宽部421C的尺寸。

如图21中所示,上侧后方窄部419C具有面向第一方位的边缘420C,并且边缘420C在第二方位超过位于第一支承部300C的第一边缘303C与上侧前方宽部412C之间的第一边界部306C定位。

如图19至图22中所示,上侧后方宽部421C在前后方向定位于上侧后方窄部419C的后方。上侧后方宽部421C具有在宽度方向中的第一方位突出的压配突起422C。如图17中所示,上侧后方宽部421C在宽度方向不可移动地固定至保持构件700C。稍后将说明将上侧后方宽部421C固定至保持构件700C的具体方法。在上侧后方宽部421C中,压配突起422C的宽度方向的末端是面向第一方位的端部423C。上侧后方宽部421C的面向第一方位的端部423C在第一方位超过上侧弯曲部440C定位。更具体地,上侧后方宽部421C的压配突起422C的端部423C在第一方位超过上侧弯曲部440C的面向第一方位的边缘442C定位。

如图19至图22中所示,在本实施例的接触件200C中,联结部400C的上侧主体部410C、上侧后方窄部419C和上侧后方宽部421C定位于与上下方向垂直的同一平面内。

如图19至图22中所示,连接部500C从上侧后方宽部421C的后端向后并向下延伸。连接部500C的后端与被固定部600C的前端连接。被固定部600C在使用时与电缆(未示出)连接。

如图16至图18中所示,多个接触件200C由保持构件700C保持,以便布置成两排。每排的接触件200C布置在宽度方向。这两排布置在上下方向,并且包括上排和位于上排下方的下排。上排的接触件200C分别对应于配接上侧接触件810。下排的接触件200C分别对应于配接下侧接触件820。更具体地,本实施例的接触件200C中的每一者从保持构件700C的后端向前插入,以压配至对应的接触件保持部720C中。如从图18中所理解的,上排的接触件200C中的每一者上下倒转,并压配至对应的接触件保持部720C中。同时,接触件200C的压配突起413C和422C中的每一者咬入对应的接触件保持部720C的在宽度方向彼此面对的内壁中的一者中。而且同时,接触件200C的上侧主体部410C的边缘411C与对应的接触件保持部720C的在宽度方向彼此面对的内壁中的剩余一者接触。由于如上所述,上侧主体部410C的边缘411C具有直线形状,所以接触件200C中的每一者可在对应的接触件保持部720C中适当地对准。

如图15至图18和图26中所示,当本实施例的连接器100C的连接器本体110C与配接连接器800配接时,连接器本体110C的上排的每一接触件200C的第一支承部300C的第一接触部302C和第二支承部320C的第二接触部322C与配接连接器800的对应的配接上侧接触件810接触,同时连接器本体110C的下排的每一接触件200C的第一支承部300C的第一接触部302C和第二支承部320C的第二接触部322C与配接连接器800的对应的配接下侧接触件820接触。同时,第一支承部300C的凸起部308C的自由端和第二支承部320C的折回部328C的后缘329C彼此不接触。具体地,当连接器100C与配接连接器800彼此配接时,上排的每一接触件200C的第一接触部302C和第二接触部322C两者同时与对应的配接上侧接触件810接触,同时下排的每一接触件200C的第一接触部302C和第二接触部322C两者同时与对应的配接下侧接触件820接触。因此,当连接器100C与配接连接器800彼此配接时,上排的每一接触件200C牢固且稳定地与对应的配接上侧接触件810接触,同时下排的每一接触件200C牢固且稳定地与对应的配接下侧接触件820接触。

接触件200C的结构不限于此。例如,接触件200C可如下所述变形。

参照图24和图25,根据本发明的第二实施例的变形例的接触件200D和200E中的每一者具有与根据上述第二实施例的接触件200C(参见图21)基本相同的结构。因此,使用与第二实施例的接触件200C相同的附图标记表示图24和图25中所示的接触件200D、200E中与第二实施例的接触件200C相同的部件。

如图24中所示,与第二实施例的接触件200C不同,根据变形例的接触件200D具有压配突起413C、430D、422C和435D。压配突起413C和430D分别从上侧前方宽部412C的宽度方向的两端向外突出。压配突起422C和435D分别从上侧后方宽部421C的宽度方向的两端向外突出。因此,接触件200D被保持构件700C牢固地保持。

如图25中所示,与第二实施例的接触件200C不同,另一变形例的接触件200E具有压配突起430E和435E。压配突起430E在第二方位从上侧前方宽部412C突出。压配突起435E在第二方位从上侧后方宽部421C突出。由于在本变形例中,上侧前方宽部412C也被牢固地固定至保持构件700C,所以当第一支承部300C在上下方向弹性变形时产生的应力集中于位于第一支承部300C的第二边缘304C与上侧前方宽部412C之间的边界部上。因此,可防止应力集中于具有减小的宽度方向尺寸的上侧前方窄部415C上。在本变形例中,上侧前方宽部412C的面向第一方位的端部414E在第一方位超过上侧弯曲部440C定位,并且上侧后方宽部421C的面向第一方位的端部423E在第一方位超过上侧弯曲部440C定位。

尽管以上参照多个实施例对本发明进行了具体说明,但是本发明不限于此,而是允许各种变型和替代形式。

尽管上述实施例的连接器本体110、110C包括多个接触件200、200C,但是本发明不限于此。连接器本体110、110C的接触件200、200C的数量可以是一个。换言之,连接器本体110、110C可包括至少一个接触件200、200C。

在上述实施例的接触件200、200A、200B、200C、200D、200E中,尽管压配突起也设置在上侧前方宽部412、412C以外的部分上,但本发明不限于此。压配突起可仅设置在上侧前方宽部412、412C上。

特别地,在本实施例的接触件200、200A、200B中,下侧前方宽部472固定至保持构件700,并且第二支承部320的底面不与保持构件700接触。然而,只要第二支承部320的底面与保持构件700接触并被保持构件700接收,下侧前方宽部472可不固定至保持构件700。

尽管本实施例的接触件200、200A、200B、200C、200D、200E的上侧前方宽部412、412C通过压配固定至保持构件700、700C,但是本发明不限于此。上侧前方宽部412、412C在宽度方向不可移动地固定至保持构件700、700C即可。例如,上侧前方宽部412、412C可通过嵌入成型而被固定。

在本实施例的接触件200、200A、200B、200C、200D、200E中,上侧主体部410、410C、上侧后方窄部419、419C和上侧后方宽部421、421C定位于与上下方向垂直的同一平面内。然而,上侧主体部410、410C、上侧后方窄部419、419C和上侧后方宽部421、421C可不定位于与上下方向垂直的同一平面内。具体地,上侧主体部410、410C与上侧后方窄部419、419C之间可以有台阶,并且上侧后方窄部419、419C与上侧后方宽部421、421C之间可以有台阶。

在本实施例的接触件200、200A、200B中,下侧主体部470、下侧后方窄部479和下侧后方宽部481定位于与上下方向垂直的同一平面内。然而,下侧主体部470、下侧后方窄部479和下侧后方宽部481可不定位于与上下方向垂直的同一平面内。具体地,下侧主体部470与下侧后方窄部479之间可以有台阶,并且下侧后方窄部479与下侧后方宽部481之间可以有台阶。

虽然已经说明了被认为是本发明的优选实施例,但是本领域技术人员将认识到,在不脱离本发明的思想的情况下,可对其进行其它和进一步的修改,并且旨在要求保护落入本发明的实质范围内的所有这样的实施例。

Claims (5)

1.一种连接器,能够沿前后方向与配接连接器配接,其中:

所述连接器包括至少一个接触件和保持构件;

所述保持构件保持所述至少一个接触件;

所述至少一个接触件具有第一支承部、第二支承部、第一接触部、第二接触部和联结部;

所述第一支承部和所述第二支承部中的每一者能够弹性变形;

所述第一接触部由所述第一支承部支承;

所述第二接触部由所述第二支承部支承;

所述第一接触部和所述第二接触部中的每一者能够在与所述前后方向垂直的上下方向移动并且面向上方;

所述第一支承部在与所述前后方向和所述上下方向两者垂直的宽度方向具有第一边缘和第二边缘;

所述第一边缘面向所述宽度方向中的第一方位;

所述第二边缘面向所述宽度方向中的第二方位;

所述第一方位和所述第二方位在所述宽度方向彼此相反;

所述联结部将所述第一支承部与所述第二支承部彼此联结;

所述联结部具有上侧主体部和上侧弯曲部;

所述上侧主体部具有上侧前方宽部、上侧前方窄部和上侧基部;

所述上侧前方宽部在所述宽度方向不可移动地固定至所述保持构件;

所述第一支承部在所述前后方向从所述上侧前方宽部向前延伸;

所述上侧前方窄部在所述前后方向定位于所述上侧前方宽部与所述上侧基部之间;

所述上侧前方窄部具有面向所述第一方位的边缘;

所述至少一个接触件具有在所述前后方向位于所述第一支承部的第一边缘与所述上侧前方宽部之间的第一边界部;

所述上侧前方窄部的边缘在所述第二方位超过所述第一边界部定位;

所述上侧基部具有面向所述第一方位的边缘;

所述上侧弯曲部从所述上侧基部的边缘延伸并向下弯曲;

所述第二支承部在所述上下方向位于所述第一支承部的下方;

所述第二支承部在所述宽度方向具有一尺寸,并且在所述上下方向具有另一尺寸;并且

所述第二支承部的所述宽度方向的尺寸小于所述第二支承部的所述上下方向的尺寸。

2.根据权利要求1所述的连接器,其中:

所述第一支承部在所述宽度方向具有一尺寸,并且在所述上下方向具有另一尺寸;

所述第一支承部的所述宽度方向的尺寸大于所述第一支承部的所述上下方向的尺寸;

所述上侧主体部具有平板形状;

所述上侧主体部的上侧前方宽部具有在所述宽度方向突出的压配突起;

所述上侧前方宽部具有面向所述第一方位的端部;并且

所述上侧前方宽部的端部在所述第一方位超过所述上侧弯曲部定位。

3.根据权利要求1所述的连接器,其中:

所述至少一个接触件还具有上侧后方宽部和上侧后方窄部;

所述上侧后方宽部在所述前后方向定位于所述上侧后方窄部的后方;

所述上侧后方宽部在所述宽度方向不可移动地固定至所述保持构件;

所述上侧后方窄部在所述前后方向定位于所述上侧基部与所述上侧后方宽部之间;并且

在所述宽度方向,所述上侧后方窄部的尺寸小于所述上侧后方宽部的尺寸。

4.根据权利要求3所述的连接器,其中:

所述上侧后方宽部具有面向所述第一方位的端部;并且

所述上侧后方宽部的端部在所述第一方位超过所述上侧弯曲部定位。

5.根据权利要求1所述的连接器,其中:

所述上侧主体部具有面向所述第二方位的边缘;并且

所述上侧主体部的边缘具有直线形状。

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016197129A JP6776085B2 (ja) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | コネクタ |

| JP2016-197129 | 2016-10-05 | ||

| CN201710728964.1A CN107919562B (zh) | 2016-10-05 | 2017-08-23 | 连接器 |

Related Parent Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201710728964.1A Division CN107919562B (zh) | 2016-10-05 | 2017-08-23 | 连接器 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN110492287A CN110492287A (zh) | 2019-11-22 |

| CN110492287B true CN110492287B (zh) | 2021-08-24 |

Family

ID=61758509

Family Applications (2)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201910899488.9A Active CN110492287B (zh) | 2016-10-05 | 2017-08-23 | 连接器 |

| CN201710728964.1A Active CN107919562B (zh) | 2016-10-05 | 2017-08-23 | 连接器 |

Family Applications After (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201710728964.1A Active CN107919562B (zh) | 2016-10-05 | 2017-08-23 | 连接器 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (2) | US10553997B2 (zh) |

| JP (1) | JP6776085B2 (zh) |

| CN (2) | CN110492287B (zh) |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US11050179B2 (en) * | 2018-05-11 | 2021-06-29 | Foxconn (Kunshan) Computer Connector Co., Ltd. | Electrical connector having a contact formed of first and second contact parts coupled together |

| JP6605660B1 (ja) * | 2018-06-19 | 2019-11-13 | 日本航空電子工業株式会社 | コネクタ装置、コネクタ及び相手側コネクタ |

| CN109326909A (zh) * | 2018-11-20 | 2019-02-12 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 | 一种高密度大功率卡类连接端子以及连接器 |

| US11196198B2 (en) * | 2019-05-03 | 2021-12-07 | Foxconn (Kunshan) Computer Connector Co., Ltd. | Card edge connector with improved contacts |

| CN114243391B (zh) * | 2020-09-08 | 2024-04-02 | 台达电子工业股份有限公司 | 电源供应装置及其导电弹片 |

| US11367979B1 (en) * | 2020-12-28 | 2022-06-21 | Industrial Technology Research Institute | Terminal components of connector and connector structure |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN1048124A (zh) * | 1989-06-09 | 1990-12-26 | 纳幕尔杜邦公司 | 绝缘移置接触元件 |

| JPH07106012A (ja) * | 1993-10-07 | 1995-04-21 | Nec Corp | コネクタ |

| CN104425936A (zh) * | 2013-09-05 | 2015-03-18 | 意力速电子工业株式会社 | 连接器 |

| CN104769783A (zh) * | 2012-10-29 | 2015-07-08 | 罗森伯格高频技术有限及两合公司 | 用于在两个电路板之间传输高频信号的接触元件 |

| CN105375145A (zh) * | 2014-08-06 | 2016-03-02 | 第一电子工业株式会社 | 接触器及使用该接触器的连接器 |

Family Cites Families (21)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0313984Y2 (zh) * | 1986-10-14 | 1991-03-28 | ||

| JPH0334852Y2 (zh) * | 1986-12-26 | 1991-07-24 | ||

| US5286215A (en) * | 1992-10-15 | 1994-02-15 | Adc Telecommunications, Inc. | Make-before-break PC board edge connector |

| US5605464A (en) * | 1994-03-22 | 1997-02-25 | Molex Incorporated | IC package connector |

| US5551897A (en) * | 1995-02-08 | 1996-09-03 | Osram Sylvania Inc. | Electrical contact |

| US5634819A (en) * | 1996-01-16 | 1997-06-03 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Electrical connector |

| JP3117439B1 (ja) * | 1999-07-06 | 2000-12-11 | 山一電機株式会社 | 挟接形ソケット |

| JP4181307B2 (ja) * | 2001-01-19 | 2008-11-12 | 山一電機株式会社 | カードコネクタ |

| US6634911B1 (en) * | 2002-06-07 | 2003-10-21 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Contact for electrical connector |

| US6821163B2 (en) * | 2003-02-25 | 2004-11-23 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Electrical connector having terminals with reliable retention protrusions |

| JP5001193B2 (ja) * | 2008-02-19 | 2012-08-15 | 富士通コンポーネント株式会社 | コネクタ装置 |

| JP5288851B2 (ja) | 2008-03-21 | 2013-09-11 | 第一電子工業株式会社 | コネクタ |

| CN201478526U (zh) * | 2009-06-30 | 2010-05-19 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 电连接器 |

| US7988500B2 (en) * | 2009-12-16 | 2011-08-02 | Sensata Technologies Massachusetts, Inc. | Socket and contact having anchors |

| JP2012221592A (ja) * | 2011-04-04 | 2012-11-12 | Fujitsu Component Ltd | コネクタ |

| US9065225B2 (en) * | 2012-04-26 | 2015-06-23 | Apple Inc. | Edge connector having a high-density of contacts |

| US9281594B2 (en) * | 2012-09-05 | 2016-03-08 | Iriso Electronics Co., Ltd. | Connector |

| JP6388472B2 (ja) * | 2013-12-09 | 2018-09-12 | 富士通コンポーネント株式会社 | コンタクト及びコネクタ |

| CN203707414U (zh) * | 2013-12-18 | 2014-07-09 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 电连接器及其导电端子 |

| JP6006356B2 (ja) * | 2014-08-06 | 2016-10-12 | 第一電子工業株式会社 | コンタクト及び該コンタクトを使用するコネクタ |

| CN106785543B (zh) * | 2016-08-19 | 2019-07-26 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 卡缘连接器 |

-

2016

- 2016-10-05 JP JP2016197129A patent/JP6776085B2/ja active Active

-

2017

- 2017-08-23 CN CN201910899488.9A patent/CN110492287B/zh active Active

- 2017-08-23 CN CN201710728964.1A patent/CN107919562B/zh active Active

- 2017-09-05 US US15/696,029 patent/US10553997B2/en active Active

-

2019

- 2019-09-06 US US16/563,393 patent/US10714882B2/en active Active

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN1048124A (zh) * | 1989-06-09 | 1990-12-26 | 纳幕尔杜邦公司 | 绝缘移置接触元件 |

| JPH07106012A (ja) * | 1993-10-07 | 1995-04-21 | Nec Corp | コネクタ |

| CN104769783A (zh) * | 2012-10-29 | 2015-07-08 | 罗森伯格高频技术有限及两合公司 | 用于在两个电路板之间传输高频信号的接触元件 |

| CN104425936A (zh) * | 2013-09-05 | 2015-03-18 | 意力速电子工业株式会社 | 连接器 |

| CN105375145A (zh) * | 2014-08-06 | 2016-03-02 | 第一电子工业株式会社 | 接触器及使用该接触器的连接器 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US20190393657A1 (en) | 2019-12-26 |

| JP2018060668A (ja) | 2018-04-12 |

| US10714882B2 (en) | 2020-07-14 |

| CN110492287A (zh) | 2019-11-22 |

| US20180097320A1 (en) | 2018-04-05 |

| US10553997B2 (en) | 2020-02-04 |

| CN107919562A (zh) | 2018-04-17 |

| JP6776085B2 (ja) | 2020-10-28 |

| CN107919562B (zh) | 2020-06-09 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN110492287B (zh) | 连接器 | |

| JP4374074B1 (ja) | 電気接続用端子及びこれを用いたコネクタ | |

| US4685886A (en) | Electrical plug header | |

| US10566735B2 (en) | Connector | |

| US6520811B2 (en) | Terminal fitting | |

| US4415221A (en) | Female type electrical connector | |

| US8371883B2 (en) | Connector assembly | |

| CN112290254B (zh) | 连接器组件 | |

| KR20150009993A (ko) | 전선 대 기판 커넥터 | |

| JPH07335300A (ja) | リセプタクル端子 | |

| EP0902504A2 (en) | Front holder-incorporating connector | |

| CN108574164B (zh) | 电连接器及电连接器组装体 | |

| US6196884B1 (en) | Female metal terminal that stably connects with male metal terminal | |

| US20190296467A1 (en) | Board connector | |

| US20180076576A1 (en) | Connector | |

| US20230130951A1 (en) | Terminal fitting and connector | |

| EP4068523B1 (en) | Connector | |

| CN111355096B (zh) | 分割连接器 | |

| US10403998B2 (en) | Female terminal and connector | |

| US20230069874A1 (en) | Male terminal fitting and terminal structure | |

| US11646521B2 (en) | Connector with terminal fitting | |

| US20230352869A1 (en) | Connector | |

| JP4425965B2 (ja) | コネクタ | |

| CN116780232A (zh) | 连接器 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| PB01 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| GR01 | Patent grant | ||

| GR01 | Patent grant |