CN110462947B - 内燃机用的火花塞 - Google Patents

内燃机用的火花塞 Download PDFInfo

- Publication number

- CN110462947B CN110462947B CN201880021380.3A CN201880021380A CN110462947B CN 110462947 B CN110462947 B CN 110462947B CN 201880021380 A CN201880021380 A CN 201880021380A CN 110462947 B CN110462947 B CN 110462947B

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- insulator

- plug

- spark plug

- axial direction

- end side

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES

- H01T13/00—Sparking plugs

- H01T13/20—Sparking plugs characterised by features of the electrodes or insulation

- H01T13/32—Sparking plugs characterised by features of the electrodes or insulation characterised by features of the earthed electrode

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES

- H01T13/00—Sparking plugs

- H01T13/20—Sparking plugs characterised by features of the electrodes or insulation

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES

- H01T13/00—Sparking plugs

- H01T13/52—Sparking plugs characterised by a discharge along a surface

Landscapes

- Spark Plugs (AREA)

- Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

本发明提供一种内燃机用的火花塞。火花塞(1)具有筒状的接地电极(2)、绝缘体(3)以及中心电极(4)。绝缘体(3)具有比接地电极(2)朝火花塞轴向Z的前端侧突出的绝缘体突出部(31)。中心电极(4)具有从绝缘体突出部(31)的前端露出的露出部(41)。中心电极(4)的露出部(41)具有:第一部位(411),从火花塞轴向Z的前端侧覆盖绝缘体突出部(31);以及第二部位(412),从第一部位(411)朝火花塞轴向Z的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖绝缘体突出部(31)的外周面(31b)的整周。

Description

技术领域

本发明涉及一种内燃机用的火花塞。

背景技术

例如,如专利文献1所公开的那样,作为内燃机用的火花塞,具有通过对中心电极施加高频电压,由此在接地电极与中心电极之间产生放电的火花塞。所述火花塞在中心电极与接地电极之间产生沿着绝缘体的表面那样的沿面火花放电。

此处,专利文献1所公开的火花塞为,在筒状的接地电极的内侧配置绝缘体,在绝缘体的更内侧配置中心电极。绝缘体被配置为,其前端朝接地电极的前端侧突出。并且,中心电极被配置为,其前端朝绝缘体的前端侧突出。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开昭61-292875号公报

发明内容

发明要解决的课题

但是,在专利文献1所记载的火花塞中,绝缘体的前端部的角部(即绝缘体的前端面与外周面之间的角)露出。因此,在中心电极与接地电极之间,形成沿着绝缘体的上述角部的表面那样的沿面火花放电。由此,在中心电极与接地电极之间产生的放电难以从绝缘体的表面、尤其是上述角部的表面剥离。因此,上述火花塞为,在中心电极与接地电极之间产生的放电难以通过燃烧室内的气流而较大地拉伸,难以确保对混合气的点火性。

本发明是鉴于所述课题而完成的,其目的在于提供一种内燃机用的火花塞,能够实现对混合气的点火性的提高。

用于解决课题的手段

本发明的第一方式为一种内燃机用的火花塞,具备:筒状的接地电极;筒状的绝缘体,配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向的前端侧突出的绝缘体突出部;以及中心电极,保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部,上述中心电极的上述露出部具有:第一部位,从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位,从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面的整周,在火花塞轴向上的上述第一部位与上述绝缘体突出部之间形成有轴向空隙。

本发明的第二方式为一种内燃机用的火花塞,具备:筒状的接地电极;筒状的绝缘体,配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向的前端侧突出的绝缘体突出部;以及中心电极,保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部,上述中心电极的上述露出部具有:第一部位,从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位,从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面的整周,在火花塞径向上的上述绝缘体突出部的上述外周面与上述中心电极的上述第二部位的内周面之间形成有径向空隙,在上述露出部形成有通气孔,该通气孔贯通上述露出部的内外,并且一端朝向上述径向空隙开口。

本发明的第三方式为一种内燃机用的火花塞,具备:筒状的接地电极;筒状的绝缘体,配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向的前端侧突出的绝缘体突出部;以及中心电极,保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部,上述中心电极的上述露出部具有:第一部位,从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位,从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面的整周,上述绝缘体突出部作为整体具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状,上述中心电极中的配置于上述绝缘体突出部的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部。

本发明的第四方式为一种内燃机用的火花塞,具备:筒状的接地电极;筒状的绝缘体,配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向的前端侧突出的绝缘体突出部;以及中心电极,保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部,上述中心电极的上述露出部具有:第一部位,从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位,从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面的整周,在从火花塞轴向观察时,上述中心电极的上述露出部形成为收敛在上述接地电极的内侧。

本发明的第五方式为一种内燃机用的火花塞,具备:筒状的接地电极;筒状的绝缘体,配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向的前端侧突出的绝缘体突出部;以及中心电极,保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部,上述中心电极的上述露出部具有:第一部位,从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位,从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面的火花塞周向的一部分,上述绝缘体突出部的至少火花塞周向的形成有上述第二部位的区域,在火花塞轴向的整体中具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状,在从火花塞轴向观察时,上述中心电极的上述露出部形成为收敛在上述接地电极的内侧。

本发明的第六方式为一种内燃机用的火花塞,具备:筒状的接地电极;筒状的绝缘体,配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向的前端侧突出的绝缘体突出部;以及中心电极,保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部,上述中心电极的上述露出部具有:第一部位,从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位,从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面的火花塞周向的一部分,上述绝缘体突出部的至少火花塞周向的形成有上述第二部位的区域,在火花塞轴向的整体中具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状,上述中心电极中的配置在上述绝缘体突出部的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部。

发明的效果

在上述第一至第四方式的内燃机用的火花塞中,中心电极的露出部具有上述第一部位与上述第二部位。即,绝缘体突出部的前端部的角部由中心电极的第一部位以及第二部位覆盖。因此,在绝缘体突出部的前端部的角部上不会产生放电,而在中心电极的第二部位与接地电极之间形成放电。由此,通过燃烧室内的混合气的气流或者电推斥作用,容易将放电从绝缘体突出部的表面剥离,并朝下游侧拉伸。由此,能够实现对混合气的点火性的提高。此外,覆盖绝缘体突出部的前端部整周的中心电极的露出部与覆盖绝缘体突出部的整周的接地电极之间的整体,成为能够形成放电的区域。因此,能够防止由于在绝缘体突出部的表面的特定路径上反复形成沿面放电,因此绝缘体表面被切削成槽状的所谓的沟槽在特定的路径上集中地形成。

在上述第五、第六方式的内燃机用的火花塞中,绝缘体突出部的前端部的角部的一部分由中心电极的第一部位以及第二部位覆盖。因此,在本方式中,在绝缘体突出部的前端部的角部上也不会产生放电,而在中心电极的第二部位与接地电极之间形成放电。由此,通过燃烧室内的混合气的气流或者电推斥作用,容易将放电从绝缘体突出部的表面剥离,并朝下游侧拉伸。由此,能够实现对混合气的点火性的提高。

进而,在第五、第六方式的内燃机用的火花塞中,绝缘体突出部的至少火花塞周向的形成有第二部位的区域,在火花塞轴向的整体上具有随着趋向火花塞轴向的前端侧而外径阶段性地变小的台阶形状。因此,能够增长从第二部位到接地电极为止的沿着绝缘体突出部的表面的路径。由此,无需在火花塞轴向上延长绝缘体突出部就能够确保沿面放电的距离,能够提高点火性。进而,绝缘体突出部的前端部的与火花塞轴向正交的截面的面积变小,因此能够降低由于由火花塞的放电而产生的火焰的热被绝缘体突出部夺取而引起的冷却损失。由此,也能够实现对混合气的点火性的提高。

如上所述,根据上述各方式,能够提供能够实现对混合气的点火性的提高的内燃机用的火花塞。

另外,权利要求所记载的括弧内的符号,表示与后述的实施方式所记载的具体手段之间的对应关系,并不限定本发明的技术范围。

附图说明

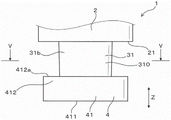

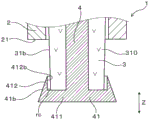

图1是通过主视图表示实施方式1的内燃机用的火花塞的一部分、通过截面图表示其他部位的图。

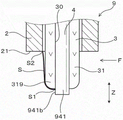

图2是实施方式1的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图3是实施方式1的火花塞的前端部周边的放大侧视图。

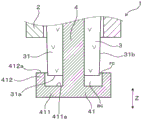

图4是从火花塞轴向的前端侧观察实施方式1的中心电极以及接地电极的图。

图5是在图3的V-V线向视截面图中仅表示中心电极的图。

图6是在实施方式1的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示初始的放电火花的说明图。

图7是在实施方式1的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示放电火花被气流推压而从绝缘体露出部的表面离开的情况的说明图。

图8是在实施方式1的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示放电火花被气流推压而被较大地拉伸的情况的说明图。

图9是在比较方式的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示初始的放电火花的说明图。

图10是在比较方式的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示放电火花被气流推压的状态的说明图。

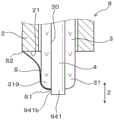

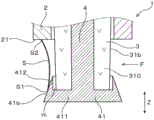

图11是实施方式2的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图12是实施方式3的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图13是实施方式4的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图14是实施方式4的火花塞的前端部周边的放大侧视图。

图15是在实施方式4的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示初始的放电火花的说明图。

图16是在实施方式4的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示放电火花被气流推压而从绝缘体露出部的表面离开的情况的说明图。

图17是在实施方式4的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示放电火花被气流推压而被较大地拉伸的情况的说明图。

图18是实施方式5的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图19是实施方式5的火花塞的前端部周边的放大侧视图。

图20是在实施方式5的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示初始的放电火花的说明图。

图21是在实施方式5的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示放电火花被气流推压而从绝缘体露出部的表面离开的情况的说明图。

图22是在实施方式5的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示放电火花被气流推压而被较大地拉伸的情况的说明图。

图23是实施方式6的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图24是实施方式6的火花塞的前端部周边的放大侧视图。

图25是从火花塞轴向的前端侧观察实施方式6的中心电极以及接地电极的图。

图26是实施方式7的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图27是从火花塞轴向的前端侧观察实施方式7的中心电极以及接地电极的图。

图28是实施方式8的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图29是实施方式8的火花塞的前端部周边的放大侧视图。

图30是从火花塞轴向的前端侧观察实施方式8的中心电极、绝缘体、以及接地电极的图。

图31是在实施方式8的火花塞的前端部周边的放大截面图中表示初始的放电火花的说明图。

图32是实施方式9的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图33是实施方式10的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图34是实施方式11的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图35是实施方式12的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图36是实施方式13的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图37是实施方式13的火花塞的前端部周边的放大侧视图。

图38是实施方式13的火花塞的前端部周边的放大主视图。

图39是从火花塞轴向的前端侧观察实施方式13的中心电极、绝缘体以及接地电极的图。

图40是实施方式14的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图41是表示实施方式14的变形方式的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图42是实施方式15的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图43是实施方式16的火花塞的前端部周边的放大截面图。

图44是实施方式16的火花塞的前端部周边的放大主视图。

图45是从火花塞轴向的前端侧观察实施方式16的中心电极、绝缘体以及接地电极的图。

图46是实施方式17的火花塞的前端部周边的放大截面图。

具体实施方式

(实施方式1)

使用图1~图8对内燃机用的火花塞的实施方式进行说明。

如图1所示,本实施方式的内燃机用的火花塞1具有筒状的接地电极2、配置于接地电极2的内侧的筒状的绝缘体3、以及保持于绝缘体3的内侧的中心电极4。绝缘体3具有比接地电极2朝火花塞轴向Z的前端侧突出的绝缘体突出部31。中心电极4具有从绝缘体突出部31的前端露出的露出部41。另外,火花塞轴向Z是指火花塞1的中心轴所延伸的方向。此外,在图1中,中心电极4的一部分用截面图表示,另外一部分用主视图表示。

如图1、图2所示,中心电极4的露出部41具有第一部位411与第二部位412。第一部位411从火花塞轴向Z的前端侧覆盖绝缘体突出部31。第二部位412从第一部位411朝火花塞轴向Z的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖绝缘体突出部31的外周面31b的整周。另外,火花塞径向是指火花塞1的径向。此外,在称为火花塞周向时,是指火花塞1的周向,在称为火花塞中心轴时,是指火花塞1的中心轴。

本实施方式的火花塞1例如能够用作为汽车等车辆用的内燃机中的点火单元。内燃机用的火花塞1构成为,通过对中心电极4施加高电压,由此在接地电极2与中心电极4之间产生放电。火花塞1在火花塞轴向Z的一端侧与未图示的高电压电源部连接,在另一端侧配置在内燃机的燃烧室内。例如,高电压电源部能够设为一般的点火线圈、能够持续控制放电的点火装置的电源、或者能够对中心电极4施加200kHz~5MHz的高频电压的高频电源等。

在本说明书中,在火花塞轴向Z上,将火花塞1朝燃烧室插入的一侧称作前端侧,将其相反侧称作基端侧。

接地电极2呈筒状。接地电极2形成为从整周包围绝缘体3。如图4所示,接地电极2的前端面21呈圆环状。前端面21与火花塞轴向Z正交。接地电极2的前端面21为,其整体在与火花塞轴向Z正交的面上形成为齐平面。如图2所示,接地电极2的前端面21与内周面之间的角度为直角。

如图1、图2所示,绝缘体3具有沿着火花塞轴向Z贯通的贯通孔30。绝缘体3的与火花塞轴向Z正交的截面形状呈圆环状。绝缘体3将其一部分配置在接地电极2的内侧,并且使绝缘体突出部31比接地电极2的前端面21朝前端侧突出。绝缘体3的外周面隔开微小间隙而在火花塞径向上与接地电极2的内周面对置。另外,也可以不形成该微小间隙。即,绝缘体3的外周面与接地电极2的内周面也可以接触。

如图2、图3所示,绝缘体突出部31的外周面31b以越朝向火花塞轴向Z的前端侧则越朝向火花塞径向的内周侧的方式倾斜。如图2所示,绝缘体突出部31的外周面31b的与火花塞轴向Z平行的截面形状,具有以越朝向前端侧则越朝向火花塞径向的内周侧的方式倾斜的直线形状。与此相伴,绝缘体突出部31中的从中心电极4以及接地电极2的双方露出的绝缘体露出部310的外周面,也以越朝向火花塞轴向Z的前端侧则越朝向火花塞径向的内周侧的方式倾斜。并且,绝缘体露出部310的外周面的与火花塞轴向Z平行的截面形状,也具有以越朝向前端侧则越朝向火花塞径向的内周侧的方式倾斜的直线形状。在本实施方式中,绝缘体露出部310是绝缘体突出部31中的火花塞轴向Z的、接地电极2的前端面21与中心电极4的第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a之间的部位。

如图2所示,绝缘体突出部31的前端面31a形成为与火花塞轴向Z正交。绝缘体突出部31的前端面31a与外周面31b之间的角部的角度形成为钝角。绝缘体突出部31的前端面31a与外周面31b之间的角部位于比第二部位412的端面412a更靠火花塞轴向Z的前端侧的位置。绝缘体突出部31的前端面31a与外周面31b之间的角部不是绝缘体露出部310的一部分。即,绝缘体突出部31的前端面31a与外周面31b之间的角部由中心电极4的第一部位411以及第二部位412覆盖,不从中心电极4露出。

在绝缘体3的贯通孔30的前端部插通保持有中心电极4。中心电极4作为整体呈大致圆柱形状。

中心电极4的露出部41作为整体呈朝向火花塞轴向Z的基端侧开口的杯形状。露出部41具有如图4所示形成为圆盘状的第一部位411、以及如图2所示从第一部位411的外缘部朝向基端侧延伸设置,作为整体形成为圆筒状的第二部位412。如图2所示,第一部位411在火花塞轴向Z上与绝缘体突出部31的前端面31a的整体对置。第二部位412从绝缘体突出部31的外周侧覆盖绝缘体突出部31的外周面31b的整周。由此,露出部41覆盖绝缘体突出部31的前端部的角部整体。另外,在火花塞径向上,在绝缘体突出部31的外周面31b与第二部位412的内周面412b之间形成有径向空隙rc。即,第二部位412的内周面412b形成于从绝缘体突出部31的外周面31b朝火花塞径向的外周侧离开的位置。径向空隙rc朝向火花塞轴向Z的基端侧开口。另外,也可以不形成径向空隙rc。即,第二部位412的内周面412b也可以与绝缘体突出部31的外周面31b接触。

如图5所示,第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a呈圆环状。此外,第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a与火花塞轴向Z正交。如图2所示,中心电极4的第二部位412与接地电极2之间的空间距离在整周上为一定。即,在通过中心电极4以及接地电极2的双方的截面、且是与火花塞轴向Z平行的所有截面中,中心电极4与接地电极2之间的空间距离大致一定。此外,第二部位412的端面412a与接地电极2的前端面21直接对置,在它们之间未夹设绝缘体3。

如图2所示,将绝缘体突出部31的前端面31a的直径定义为直径A[mm],第二部位412的基端侧的端面412a的内径定义为内径B[mm],端面412a的外径定义为外径C[mm],接地电极2与中心电极4之间的最短的空间距离定义为空间距离D[mm]。此时,直径A、内径B以及外径C满足A<B<C的关系。此外,直径A以及内径B优选满足A+0.25mm≤B。此外,内径B以及外径C优选满足B+1.0mm≤C。此外,空间距离D优选满足3.0mm≤D≤5.0mm。在本实施方式中,直径A为4.55mm,内径B为5.55mm,外径C为6.5mm,空间距离D为5.0mm。此外,在本实施方式中,第二部位412的火花塞轴向Z的长度为1.0mm。

露出部41与中心电极4中的绝缘体突出部31内侧的部位,可以分体地形成,也可以一体形成。

如图1所示,接地电极2从壳体11的前端朝向前端侧延伸设置。壳体11呈筒状,在内侧保持绝缘体3。在壳体11的外周面上形成有用于与内燃机螺合的安装螺纹部111。在壳体11中的设置有安装螺纹部111的部位的前端部接合有接地电极2。

在绝缘体3的贯通孔30的中心电极4的基端侧,经由具有导电性的玻璃密封12而配置有电阻器13。电阻器13能够通过将含有碳或陶瓷粉末等电阻材料以及玻璃粉末的电阻组成物进行加热密封来形成、或者通过插入盒式电阻器来构成。玻璃密封12由在玻璃中混入铜粉而成的铜玻璃形成。此外,在电阻器13的基端侧经由由铜玻璃形成的玻璃密封14配置有芯柱15。芯柱15例如由铁合金形成。芯柱15的基端部从绝缘体3突出。而且,火花塞1在芯柱15的突出部与高电压电源部连接。

其次,对本实施方式的作用效果进行说明。

在本实施方式的内燃机用的火花塞1中,中心电极4的露出部41具有第一部位411与第二部位412。即,绝缘体突出部31的前端部的角部被中心电极4的第一部位411以及第二部位412覆盖。因此,能够防止在绝缘体突出部31的前端部的角部上产生放电、且放电被维持、固定。由此,通过燃烧室内的混合气的气流或者电推斥作用,容易从绝缘体突出部的表面剥离放电,而向下游侧拉伸。由此,能够实现对混合气的点火性的提高。进而,能够防止在绝缘体突出部31的前端部的角部产生沟槽。此外,覆盖绝缘体突出部的前端部整周的中心电极的露出部与覆盖绝缘体突出部的整周的接地电极之间的整体成为能够形成放电的区域。因此,能够防止由于在绝缘体突出部的表面的特定的路径上反复形成沿面放电,因此绝缘体表面被切削成槽状的所谓的沟槽在特定的路径上集中地形成。

此外,第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a与火花塞轴向Z正交。进而,接地电极2的前端面21也与火花塞轴向Z正交。因此,通过安装有火花塞1的内燃机的燃烧室内的气流,容易将在中心电极4与接地电极2之间产生的放电从绝缘体露出部310的表面拉开,且朝气流的下游侧较大地拉伸。关于该情况,将在之后进行说明。

如图6所示,在本实施方式中,以第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a的内周端以及接地电极2的前端面21的内周端为起点产生放电。并且,通过该放电而产生的放电火花S的两个起点之间的部位,以沿着绝缘体突出部31的绝缘体露出部310的外周面的方式产生。

并且,如图6~图8所示,放电火花S的两个起点为,在安装有火花塞1的内燃机的燃烧室内,被在与火花塞轴向Z正交的方向上流动的气流F推压,在第二部位412的端面412a上以及接地电极2的前端面21上朝向火花塞径向的外周侧移动。即,放电火花S的中心电极4侧的起点S1从第二部位412的端面412a的内周端部朝向外周端部移动,放电火花S的接地电极2侧的起点S2从接地电极2的前端面21的内周端部朝向外周端部移动。由此,放电火花S的两个起点在火花塞径向上朝远离绝缘体露出部310的方向移动。

随着放电火花S的两个起点在火花塞径向上朝远离绝缘体露出部310的方向移动,如图6~图8所示,放电火花S的两个起点之间的部位也从绝缘体露出部310的外周面朝外周侧离开。然后,如图8所示,从绝缘体露出部310的外周面朝外周侧离开了的放电火花S的两个起点之间的部位,通过燃烧室内的气流F而被朝向该气流F的下游侧较大地拉伸。由此,在本实施方式中,容易增大放电火花S与混合气的接触面积,确保对混合气的点火性。此外,由于混合气的点火点远离火花塞1,所以能够抑制由于在初始形成的火焰、所谓的初始火焰的热被火花塞1夺取而产生的冷却损失。

其次,如图9、图10所示,关于中心电极4不具有第一部位以及第二部位的双方的火花塞9,首先说明其构造,其次说明放电的情况。

火花塞9具有朝绝缘体突出部31的前端侧突出的圆柱状的中心电极突出部941。中心电极突出部941呈圆柱状。在从火花塞轴向Z观察时,中心电极突出部941收敛在绝缘体3的贯通孔30的内侧。中心电极突出部941的外周面941b形成在火花塞轴向Z上。此外,绝缘体3的绝缘体突出部31的前端的角部319形成为平缓的曲面状。

如图9所示,在火花塞9中,以接地电极2的前端面21的内周端以及中心电极4的中心电极突出部941的外周面941b为起点产生放电。并且,通过该放电而产生的放电火花S的两个起点之间的部位,以沿着绝缘体突出部31的表面的方式产生。此时,放电火花S的两个起点之间的部位以至少沿着绝缘体突出部31的前端的角部319上的方式产生。

并且,如图9、图10所示,放电火花S的接地电极2侧的起点S2为,在安装有火花塞9的内燃机的燃烧室内,被在与火花塞轴向Z正交的方向上流动的气流F推压,在接地电极2的前端面21上朝向火花塞径向的外周侧移动。

另一方面,如图9、图10所示,在放电火花S的接地电极2侧的起点S2移动的期间,放电火花S的中心电极4侧的起点S1几乎不从初始的位置移动。即,放电火花S的中心电极4侧的起点S1不会朝远离绝缘体突出部31的表面的方向移动。其起因在于,由于中心电极突出部941的外周面941b形成在火花塞轴向Z上,因此放电火花S的中心电极4侧的起点S1无法在中心电极突出部941的外周面941b上朝火花塞径向的外周侧移动。

因此,放电火花S的两个起点之间的部位难以从绝缘体突出部31的前端的角部319上离开。与此相伴,放电火花S即便被气流F推压,两个起点之间的部位也难以被朝下游侧较大地拉伸。因此,火花塞9与本实施方式的火花塞1相比,对燃烧室内的混合气的点火性变差。

此外,火花塞1的中心电极4的第二部位412与接地电极2之间的空间距离在整周上为一定。因此,能够防止在中心电极4的第二部位412与接地电极2之间产生的放电,在火花塞周向上偏移的位置集中产生。因此,在绝缘体3中,能够防止由于在火花塞周向上偏移的位置集中产生沟槽而绝缘体3的消耗被促进的情况。

此外,在火花塞径向上的绝缘体突出部31的外周面31b与中心电极4的第二部位412的内周面412b之间,形成有径向空隙rc。因此,燃烧室内的气流也流入到径向空隙rc内。然后,流入到径向空隙rc的气流,在中心电极4与接地电极2之间,以朝向火花塞径向的外侧的方式、即以朝向远离绝缘体露出部310的一侧的方式流出。因此,容易以远离绝缘体露出部310的方式拉伸放电火花。

如上所述,根据本实施方式,能够提供能够实现对混合气的点火性的提高的内燃机用的火花塞。

(实施方式2)

如图11所示,本实施方式是在火花塞轴向Z上的第一部位411与绝缘体突出部31之间形成有轴向空隙ac的实施方式。即,绝缘体突出部31的前端面31a形成于从第一部位411中的火花塞轴向Z的基端侧的端面411a向基端侧离开的位置。另一方面,绝缘体突出部31的前端面31a位于比第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a靠火花塞轴向Z的前端侧的位置。由此,绝缘体突出部31的角部由中心电极4的第一部位411以及第二部位412覆盖。轴向空隙ac与径向空隙rc连通。

另外,在本实施方式中,直径A为4.55mm,内径B为4.85mm,外径C为5.85mm,空间距离D为5.0mm。

其他与实施方式1相同。

另外,在实施方式2以后使用的符号中、与在已经说明了的实施方式中使用过的符号相同的符号,只要没有特别表示,则表示与已经说明了的实施方式中的符号相同的构成要素等。

在本实施方式中,燃烧室内的气流也流入到轴向空隙ac内以及径向空隙rc内。然后,流入到轴向空隙ac以及径向空隙rc中的气流,在中心电极4与接地电极2之间,以朝向火花塞径向的外侧的方式、即以朝向远离绝缘体露出部310的一侧的方式流出。因此,容易以远离绝缘体露出部310的方式拉伸放电火花。

此外,能够降低由于绝缘体3的线膨胀系数与中心电极4的线膨胀系数之差而在绝缘体3以及中心电极4中产生的热应力。

此外,具有与实施方式1相同的作用效果。

(实施方式3)

如图12所示,本实施方式是相对于实施方式2变更了第一部位411中的火花塞轴向Z的基端侧的端面411a以及第二部位412的内周面412b的形状的实施方式。即,在本实施方式中,第一部位411的端面411a与第二部位412的内周面412b以曲面状平滑地相连。在本实施方式中,第一部位411的端面411a与第二部位412的内周面412b之间的曲面的曲率半径为0.5mm。

其他与实施方式2相同。

在本实施方式中,能够将流入到轴向空隙ac以及径向空隙rc中的气流,朝向中心电极4与接地电极2之间顺畅地送出。因此,从轴向空隙ac以及径向空隙rc流出的气流难以产生紊乱,更容易拉伸放电火花。

此外,具有与实施方式2相同的作用效果。

(实施方式4)

如图13、图14所示,本实施方式是相对于实施方式1变更了露出部41的形状的实施方式。露出部41的外周面41b具有以越朝向火花塞轴向Z的前端侧则越朝向火花塞径向的外周侧的方式倾斜了的部位。在本实施方式中,露出部41的外周面41b的整体,以越朝向火花塞轴向Z的前端侧则越朝向火花塞径向的外周侧的方式倾斜。即,露出部41的外形为,越朝向火花塞轴向Z的基端侧则越缩径。并且,露出部41的外周面41b与第二部位412的内周面412b之间的角部的角度,如图13所示。另外,在本实施方式中,火花塞轴向Z上的露出部41的外周面41b的长度为2.0mm。此外,直径A、内径B、外径C、空间距离D各自的长度与实施方式2相同。

其他与实施方式1相同。

在本实施方式中,通过安装有火花塞1的内燃机的燃烧室内的气流,容易将在中心电极4与接地电极2之间产生的放电从绝缘体露出部310的表面拉开,且朝气流的下游侧较大地拉伸。关于该情况,将在之后使用图15~16进行说明。

如图15所示,在本实施方式中,放电火花S的中心电极4侧的起点S1,在第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端部的角产生。并且,如图16、图17所示,放电火花S的中心电极4侧的起点S1,被在燃烧室内在与火花塞轴向Z正交的方向上流动的气流F推压,在露出部41的外周面41b上朝向火花塞轴向Z的前端侧以及火花塞径向的外周侧移动。另外,此时,与实施方式1相同,放电火花S的接地电极2侧的起点S2,在接地电极2的前端面21上朝向火花塞径向的外周侧移动。由此,放电火花S的两个起点在火花塞径向上朝远离绝缘体露出部310的方向移动,并且以使放电火花S的两个起点之间的距离在火花塞轴向Z上扩大的方式移动。

随着放电火花S的两个起点在火花塞径向上朝远离绝缘体露出部310的方向移动,放电火花S的两个起点之间的部位也从绝缘体露出部310的外周面朝外周侧离开。然后,从绝缘体露出部310的外周面朝外周侧离开了的放电火花S的两个起点之间的部位,被燃烧室内的气流F朝向该气流F的下游侧较大地拉伸。尤其是,在本实施方式中,放电火花S的两个起点以使放电火花S的两个起点之间的火花塞轴向Z的距离扩大的方式移动,因此放电火花S的两个起点之间的部位更容易被较大地拉伸。由此,更容易增大放电火花S与混合气的接触面积,更容易确保对混合气的点火性。

此外,具有与实施方式1相同的作用效果。

(实施方式5)

如图18、图19所示,本实施方式是相对于实施方式1变更了接地电极2的形状的实施方式。接地电极2的前端面21具有以越朝向火花塞径向的外周侧则越朝向火花塞轴向Z的基端侧的方式倾斜了的部位。在本实施方式中,接地电极2的前端面21的整体以越朝向火花塞径向的外周侧则越朝向火花塞轴向Z的基端侧的方式倾斜。接地电极2的前端面21与内周面之间的角部的角度为锐角。另外,直径A、内径B、外径C、空间距离D各自的长度与实施方式2相同。

其他与实施方式1相同。

在本实施方式中,通过安装有火花塞1的内燃机的燃烧室内的气流,容易将在中心电极4与接地电极2之间产生的放电从绝缘体露出部310的表面拉开,且朝气流的下游侧较大地拉伸。关于该情况,将在之后使用图20~图22进行说明。

如图20所示,在本实施方式中,放电火花S的接地电极2侧的起点S2,以接地电极2的前端面21的内周端的角为起点产生。并且,如图21、图22所示,放电火花S的接地电极2侧的起点S2,被在燃烧室内在与火花塞轴向Z正交的方向上流动的气流F推压,在接地电极2的前端面21上朝向火花塞轴向Z的基端侧以及火花塞径向的外周侧移动。另外,此时,与实施方式1相同,放电火花S的中心电极4侧的起点S1,在第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a上朝向火花塞径向的外周侧移动。由此,放电火花S的两个起点在火花塞径向上朝远离绝缘体露出部310的方向移动,并且以使放电火花S的两个起点之间的距离在火花塞轴向Z上扩大的方式移动。

随着放电火花S的两个起点在火花塞径向上朝远离绝缘体露出部310的方向移动,放电火花S的两个起点之间的部位也从绝缘体露出部的外周面朝外周侧离开。然后,从绝缘体露出部310的外周面朝外周侧离开了的放电火花S的两个起点之间的部位,被燃烧室内的气流朝向该气流的下游侧较大地拉伸。尤其是,在本实施方式中,放电火花S的两个起点以使放电火花S的两个起点之间的火花塞轴向Z的距离扩大的方式移动,因此,放电火花S的两个起点之间的部位更容易被较大地拉伸。由此,更容易增大放电火花S与混合气的接触面积,更容易确保对混合气的点火性。

此外,具有与实施方式1相同的作用效果。

(实施方式6)

如图23~图25所示,本实施方式是在露出部41形成了将露出部41的内外贯通的通气孔40的实施方式。通气孔40的一端朝向径向空隙rc开口。在本实施方式中,通气孔40形成于中心电极4的第二部位412。如图23所示,通气孔40形成为,沿着火花塞径向贯通第二部位412。通气孔40的另一端朝向露出部41的外周面41b的外周侧开口。

如图25所示,在本实施方式中,形成有多个、具体而言为四个的通气孔40。四个通气孔40在火花塞周向上等间隔地配置。即,四个通气孔40以90°的间隔形成在火花塞周向的四个部位。另外,在图25中,用虚线表示从火花塞轴向Z观察时的通气孔40的外形位置。

如图23、图24所示,露出部41的外周面41b具有朝向内周侧凹陷的形状。具体而言,露出部41的外周面41b以在火花塞轴向Z上越远离通气孔40则越朝向火花塞径向的外周侧的方式凹陷。即,露出部41的外周面41b为,形成有通气孔40的部位具有最小的直径。另外,直径A、内径B、外径C、空间距离D各自的长度与实施方式2相同。

其他与实施方式1相同。

在本实施方式中,在中心电极4与接地电极2之间,容易朝向火花塞径向的外侧、即从绝缘体露出部310的表面离开的一侧产生气流。即,在本实施方式中,燃烧室内的气流的一部分为,首先经由通气孔40从火花塞1的外侧朝径向空隙rc流入。然后,流入到径向空隙rc中的气流,在中心电极4与接地电极2之间,以朝向火花塞径向的外周侧的方式、即以朝向远离绝缘体露出部310的一侧的方式流出。因此,更容易拉伸放电火花。

此外,具有与实施方式1相同的作用效果。

(实施方式7)

如图26、图27所示,本实施方式是在中心电极4的第一部位411形成了通气孔40的实施方式。如图26所示,通气孔40形成为,沿着火花塞轴向Z贯通第一部位411。通气孔40的一端朝向绝缘体突出部31的外周面31b与中心电极4的露出部41的第二部位412的内周面412b之间的空间开口。通气孔40的另一端朝向第一部位411中的火花塞轴向Z的前端侧开口。

如图27所示,在本实施方式中,也形成有多个、具体而言为四个的通气孔40。四个通气孔40在火花塞周向上等间隔地配置。即,四个通气孔40以90°的间隔形成于火花塞周向的四个部位。

如图26所示,露出部41中的火花塞轴向Z的前端侧的端面41a形成为凹凸状。露出部41的端面41a形成为如下的凹凸状:在火花塞径向上,越远离通气孔40则越朝火花塞轴向Z的前端侧突出。即,露出部41的端面41a以形成有通气孔40的部位位于最靠火花塞轴向Z的基端侧的方式凹陷。

其他与实施方式6相同。

在本实施方式中,也具有与实施方式6相同的作用效果。

(实施方式8)

如图28~图30所示,本实施方式是相对于实施方式1变更了绝缘体突出部31的形状的实施方式。

如图28、图29所示,绝缘体突出部31具有火花塞轴向Z的前端侧比基端侧变得小径的绝缘体台阶部312。此外,绝缘体突出部31作为整体具有越朝向火花塞轴向Z的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。与此相伴,绝缘体露出部310作为整体也具有越朝向火花塞轴向Z的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。

绝缘体突出部31具有形成于火花塞轴向Z的基端侧的绝缘体大径部311、形成于其前端侧的绝缘体小径部313、以及连结它们的绝缘体台阶部312。绝缘体小径部313的外径小于绝缘体大径部311的外径。绝缘体台阶部312形成于火花塞轴向Z上的绝缘体突出部31中的绝缘体露出部310的中央。绝缘体露出部310的外周面上的绝缘体小径部313、绝缘体台阶部312以及绝缘体大径部311以平滑的曲线状相连。即,绝缘体露出部310的外周面上的绝缘体小径部313与绝缘体台阶部312的边界、绝缘体台阶部312与绝缘体大径部311的边界,不成为锐利的角部。在绝缘体突出部31中,绝缘体台阶部312形成于火花塞轴向Z的一处。即,本实施方式中的绝缘体突出部31为一级的台阶形状。绝缘体台阶部312处于比中心电极4的第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a向基端侧远离的位置。

如图28所示,第二部位412形成为沿着绝缘体小径部313的外周面。此外,如图30所示,在从火花塞轴向Z观察时,中心电极4的露出部41形成为收敛在接地电极2的内侧。即,中心电极4的露出部41的最大外径小于接地电极2的最小内径。另外,用单点划线表示从火花塞轴向Z观察了图28的截面图时的露出部41的外形位置。在图28中也可知,露出部41的外形位置收敛在接地电极2的内侧。

如图30所示,在本实施方式中,在从火花塞轴向Z观察时,中心电极4的露出部41形成为,除了收敛在接地电极2的内侧以外,还收敛在壳体(参照图1的符号11)的内侧。进而,在从火花塞轴向Z观察时,中心电极4的露出部41形成为,收敛在比绝缘体台阶部312的外形靠内侧。另外,在图30中,为了方便,对绝缘体台阶部312施加了阴影线。

其他与实施方式1相同。

在本实施方式中,绝缘体突出部31作为整体具有越朝向火花塞轴向Z的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。因此,能够增长从第二部位412到接地电极2为止的沿着绝缘体露出部310的表面的路径。由此,无需使绝缘体露出部310在火花塞轴向Z上延伸,就能够确保沿面放电的距离,能够提高点火性。即,如图31所示,以第二部位412中的火花塞轴向Z的基端侧的端面412a的内周端以及接地电极2的前端面21的内周端为起点产生放电,通过该放电而产生的放电火花S的两个起点之间的部位,以沿着绝缘体突出部31的绝缘体露出部310的外周面的方式以台阶状产生。如此,由于放电以台阶状产生,因此与放电以直线状产生的情况相比,能够确保沿面距离。

进而,绝缘体突出部31的前端部的与火花塞轴向Z正交的截面的面积变小,因此能够降低由于通过火花塞1的放电而产生的火焰的热被绝缘体突出部31夺取而产生的冷却损失。由此,也能够实现对混合气的点火性的提高。

此外,在从火花塞轴向Z观察时,中心电极4的露出部41形成为收敛在接地电极2的内侧。因此,容易提高火花塞1的生产率。即,通过形成预先将除了壳体11以及接地电极2以外的构成零件组装于绝缘体3的构造体,并使该构造体从壳体11以及接地电极2的基端侧相对于壳体11以及接地电极2插通,由此能够容易地制造火花塞1。反之,在中心电极4的露出部41形成得比接地电极2大径的情况下,无法使中心电极4的露出部41插通到接地电极2的内侧,因此,需要首先将未组装中心电极4的露出部41的绝缘体3插通于接地电极2,之后将中心电极4的露出部41相对于绝缘体3从前端侧进行组装等,导致制造工序增加。

此外,具有与实施方式1相同的作用效果。

(实施方式9)

如图32所示,本实施方式是基本构造与实施方式8相同,并且在火花塞径向的绝缘体突出部31的外周面31b与第二部位412的内周面412b之间形成了在实施方式1中说明过的径向空隙rc的实施方式。即,第二部位412的内周面412b形成在从绝缘体突出部31的外周面31b朝火花塞径向的外周侧离开的位置。径向空隙rc在火花塞周向的整周上形成为环状。径向空隙rc朝向火花塞轴向Z的基端侧开口。

另外,在本实施方式中,火花塞径向上的中心电极4的露出部41的外周面41b的位置形成为与接地电极2的内周面的位置相同。

其他与实施方式8相同。

在本实施方式中,燃烧室内的气流也流入到径向空隙rc内。然后,流入到径向空隙rc中的气流,在中心电极4与接地电极2之间,以朝向火花塞径向的外侧的方式、即以朝向远离绝缘体露出部310的一侧的方式流出。因此,容易以远离绝缘体露出部310的方式拉伸放电火花。

此外,具有与实施方式8相同的作用效果。

(实施方式10)

如图33所示,本实施方式是基本构造与实施方式9相同,并且在中心电极4的第二部位412形成了贯通孔20的实施方式。贯通孔20的构成、形成位置等与在实施方式6中所示的贯通孔20相同。

其他与实施方式9相同。

在本实施方式中,具有与实施方式6以及实施方式9相同的作用效果。

(实施方式11)

如图34所示,本实施方式是基本构造与实施方式9相同,并且在中心电极4的第一部位411形成了贯通孔20的实施方式。贯通孔20的构成、形成位置等与实施方式7相同。

在本实施方式中,具有与实施方式7以及实施方式9相同的作用效果。

(实施方式12)

如图35所示,本实施方式是相对于实施方式8变更了中心电极4的形状的实施方式。

在本实施方式中,中心电极4中的配置在绝缘体突出部31的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部42。即,电极大径部42形成在中心电极4中的绝缘体突出部31的内侧的部位的前端部。在火花塞轴向Z上,电极大径部42位于比绝缘体台阶部312靠前端侧的位置。即,电极大径部42形成在绝缘体突出部31的绝缘体小径部313的内侧。电极大径部42的前端侧与露出部41连接。

电极大径部42具有以火花塞中心轴为中心而旋转对称的形状。在电极大径部42中,从火花塞轴向Z的基端侧朝向前端侧形成有电极扩径部421、电极同径部422以及电极缩径部423。电极扩径部421为,越朝向火花塞轴向Z的前端侧越扩径。电极同径部422呈圆柱状,以从电极扩径部421朝火花塞轴向Z的前端侧延伸设置的方式在火花塞轴向Z上笔直地形成。电极缩径部423为,从电极同径部422起越朝向火花塞轴向Z的前端侧则越缩径。关于直径的变化相对于火花塞轴向Z的变化,电极缩径部423大于电极扩径部421。

其他与实施方式8相同。

在本实施方式中,由于在配置于绝缘体突出部31的内侧的部位形成有电极大径部42,因此容易防止提前点火的发生。关于该情况,将在之后进行说明。

首先,在本实施方式中,绝缘体突出部31作为整体具有越朝向火花塞轴向Z的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状,因此,绝缘体突出部31的前端部的热容量变小而容易升温。与此相伴,位于绝缘体突出部31的前端部周边的中心电极4的前端部也容易升温。因此,通过如本实施方式那样,在配置于绝缘体突出部31的内侧的部位形成电极大径部42,而确保中心电极4前端部的热容量,由此能够防止中心电极4的前端部急剧地升温。

此外,具有与实施方式8相同的作用效果。

(实施方式13)

如图36~图39所示,本实施方式是相对于实施方式8变更了中心电极4的露出部41的形状的实施方式。

如图36、图39所示,露出部41具有从中心电极4中的绝缘体3内侧的部位朝前端侧延伸设置的延伸设置露出部413、以及安装于延伸设置露出部413的安装露出部414。延伸设置露出部413与安装露出部414分体。延伸设置露出部413呈圆柱状。在安装露出部414形成有沿着火花塞轴向Z贯通并且与延伸设置露出部413大致同径的安装孔410。并且,在安装孔410中插入延伸设置露出部413,而安装露出部414与延伸设置露出部413接合。

如图36所示,安装露出部414具有第一部位411与第二部位412。第一部位411从火花塞轴向Z的前端侧覆盖绝缘体突出部31。第二部位412从第一部位411朝火花塞轴向Z的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖绝缘体突出部31的外周面31b的火花塞周向的一部分。

如图39所示,第一部位411为在与火花塞轴向Z正交的横向X上较长的圆角长方形状,且形成为在火花塞轴向Z上具有厚度的板状。在第一部位411上形成有上述安装孔410。如图36、图37所示,第一部位411中的横向X的一方的部分形成为,比绝缘体突出部31的前端面31a的外周端朝外周侧伸出。

并且,第二部位412从第一部位411中的横向X的一方的端部朝基端侧延伸设置。第二部位412形成为在横向X上具有厚度的板状。此外,如图38所示,第二部位412呈在火花塞轴向Z上较短的圆角正方形状。

第一部位411以及第二部位412覆盖绝缘体突出部31的前端部的角部的火花塞周向的一部分。第二部位412形成为沿着绝缘体小径部313的外周面。此外,在本实施方式中,第二部位412的基端侧的端面412a也形成于从绝缘体台阶部312朝前端侧离开的位置。

如图39所示,在从火花塞轴向Z观察时构成为,在火花塞1的前端部通过的混合气的气流,在与第二部位412和火花塞中心轴的排列方向(即横向X)正交的方向上流动。此处所说的气流是在发动机点火时期在火花塞1的前端部通过的混合气的气流。对燃烧室内的火花塞1的前端部周边的气流流动进行考虑而调整壳体(参照图1的符号11)的安装螺纹部(参照图1的符号111)的螺纹的切削方法等,由此能够调整内燃机中的火花塞1的安装姿势。

其他与实施方式8相同。

在本实施方式中,绝缘体突出部31的前端部的角部的一部分由中心电极4的第一部位411以及第二部位412覆盖。因此,在绝缘体突出部31的前端部的角部上不会产生放电,而在中心电极4的第二部位412与接地电极2之间形成放电。由此,通过燃烧室内的混合气的气流或者电推斥作用,容易将放电从绝缘体突出部31的表面剥离,并朝下游侧拉伸。由此,能够实现对混合气的点火性的提高。

进而,绝缘体突出部31的至少火花塞周向的形成有第二部位412的区域,在火花塞轴向Z的整体上,具有越朝向火花塞轴向Z的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。因此,能够增长从第二部位412到接地电极2为止的沿着绝缘体露出部310的表面的路径。由此,无需使绝缘体露出部310在火花塞轴向Z上延伸,就能够确保沿面放电的距离,能够提高点火性。进而,由于绝缘体突出部31的前端部的与火花塞轴向Z正交的截面的面积变小,所以能够降低由于通过火花塞1的放电而产生的火焰的热被绝缘体突出部31夺取而产生的冷却损失。由此,也能够实现对混合气的点火性的提高。

此外,在从火花塞轴向Z观察时构成为,在火花塞1的前端部通过的混合气的气流,在与第二部位412和火花塞中心轴的排列方向(即横向X)正交的方向上流动。因此,燃烧室内的气流直接在第二部位412与接地电极2之间通过。由此,能够防止在第二部位412与接地电极2之间通过的气流紊乱,更容易拉伸在第二部位412与接地电极2之间产生的放电火花。

此外,具有与实施方式8相同的作用效果。

(实施方式14)

如图40所示,本实施方式是相对于实施方式13变更了绝缘体突出部31的形状的实施方式。

在本实施方式中,绝缘体突出部31具有多个绝缘体台阶部312。具体而言,绝缘体突出部31具有两个绝缘体台阶部312。两个绝缘体台阶部312在火花塞轴向Z上配置在将绝缘体露出部310三等分那样的位置上。即,第二部位412的基端侧的端面412a、两个绝缘体台阶部312以及接地电极2的前端面21,在火花塞轴向Z上等间隔地配置。

其他与实施方式13相同。

在本实施方式中,由于绝缘体突出部31具有多个绝缘体台阶部312,因此,即便缩短绝缘体露出部310的火花塞轴向Z的长度,也能够确保沿着绝缘体露出部310的表面的从第二部位412到接地电极2为止的沿面距离。因此,能够不对点火性造成影响地实现火花塞1的小型化。

此外,具有与实施方式13相同的作用效果。

另外,在本实施方式中,示出了绝缘体突出部31具有两个绝缘体台阶部312的例子,但并不限定于此,例如,如图41所示,也能够形成三个绝缘体台阶部312、或者形成三个以上的绝缘体台阶部。

(实施方式15)

如图42所示,本实施方式是相对于实施方式13变更了绝缘体突出部31的形状的实施方式。

在本实施方式中,绝缘体小径部313的外周面为,与火花塞轴向Z平行的截面呈波形状(凹凸形状)。本实施方式的绝缘体小径部313为,微观地看,外径在火花塞轴向Z上变动,但宏观地看,在火花塞轴向Z上具有一定的外径。并且,绝缘体突出部31为,在宏观地看的情况下,火花塞轴向Z的整体具有越朝向火花塞轴向Z的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。

其他与实施方式13相同。

在本实施方式中,绝缘体小径部313的外周面为波形状,因此,即便缩短绝缘体露出部310的火花塞轴向Z的长度,也能够确保沿着绝缘体露出部310的表面的从第二部位412到接地电极2为止的沿面距离。因此,能够不对点火性造成影响地实现火花塞1的小型化。

此外,具有与实施方式13相同的作用效果。

另外,在本实施方式中,仅使绝缘体小径部313的外周面为波形状,但并不限定于此,也可以仅使绝缘体大径部311的外周面为波形状,或者使绝缘体小径部313的外周面与绝缘体大径部311的外周面的双方为波形状。

(实施方式16)

如图43~图45所示,本实施方式是相对于实施方式13变更了绝缘体突出部31的形状的实施方式。

如图43、图44所示,在本实施方式中,绝缘体突出部31的外周面的大部分具有越朝向前端侧则越稍微缩径的形状。并且,如图43~图45所示,绝缘体突出部31的台阶形状仅形成于火花塞周向上的配置有第二部位412的区域。该台阶形状由后述的台阶形成凹部314形成。台阶形成凹部314形成为,绝缘体突出部31的外周面31b中的火花塞周向的配置有第二部位412的区域,朝内周侧凹陷。台阶形成凹部314形成为,从绝缘体突出部31中的火花塞轴向Z的中央与绝缘体突出部31的前端面31a相连。台阶形成凹部314的火花塞轴向Z的基端侧端面成为朝向火花塞轴向Z的前端侧的绝缘体台阶部312。

此外,如图45所示,台阶形成凹部314的火花塞周向的两个端壁315,以越朝向火花塞径向的外周侧则相互在火花塞周向上越远离的方式形成为锥形。并且,如图43、图44所示,第二部位412形成为,在火花塞周向、火花塞径向的任意方向上都收敛在台阶形成凹部314内。

其他与实施方式13相同。

在本实施方式中,在火花塞周向上,绝缘体突出部31的台阶形状仅形成于配置有第二部位412的区域。如此,通过仅在为了确保沿面距离而需要的部位形成台阶形状,由此能够防止绝缘体3的体积过度变小、热容量过度变小。因此,容易防止提前点火的发生。

此外,具有与实施方式13相同的作用效果。

(实施方式17)

本实施方式是相对于实施方式13变更了中心电极4的形状的实施方式。

如图46所示,在本实施方式中,中心电极4中的配置于绝缘体突出部31内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部42。即,电极大径部42形成于中心电极4中的绝缘体突出部31内侧的部位的前端部。在火花塞轴向Z上,电极大径部42位于比绝缘体台阶部312靠前端侧的位置。即,电极大径部42形成于绝缘体突出部31的绝缘体小径部313的内侧。电极大径部42的前端侧与露出部41连接。电极大径部42的形状与实施方式12的电极大径部42相同。

其他与实施方式13相同。

在本实施方式中,由于在配置于绝缘体突出部31内侧的部位形成有电极大径部42,所以与实施方式12相同,容易防止提前点火的发生。

此外,具有与实施方式13相同的作用效果。

本发明并不限定于上述各实施方式,能够在不脱离其主旨的范围内应用于各种实施方式。

例如,也能够将实施方式4与实施方式5组合,使中心电极的形状为在实施方式4中示出的形状,使接地电极的形状为在实施方式5中示出的形状。

此外,将露出部与中心电极中的绝缘体突出部内侧的部位一体地形成,但并不限定于此,也能够使露出部与中心电极中的绝缘体突出部内侧的部位分体。

此外,示出了将接地电极与壳体的前端部接合的方式,但也可以将壳体与接地电极一体地形成。即,也能够将壳体的一部分作为接地电极。

此外,在实施方式6、实施方式7中,示出了在中心电极的露出部形成了四个通气孔的方式,但露出部中的通气孔的数量可以为一个、也可以为两个以上。

符号的说明

1:内燃机用的火花塞;2:接地电极;3:绝缘体;31:绝缘体突出部;31b:绝缘体突出部的外周面;4:中心电极;41:露出部;411:第一部位;412:第二部位;Z:火花塞轴向。

Claims (26)

1.一种内燃机用的火花塞(1),具备:

筒状的接地电极(2);

筒状的绝缘体(3),配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向(Z)的前端侧突出的绝缘体突出部(31);以及

中心电极(4),保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部(41),

上述中心电极的上述露出部具有:第一部位(411),从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位(412),从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面(31b)的整周,

在火花塞轴向上的上述第一部位与上述绝缘体突出部之间形成有轴向空隙(ac)。

2.如权利要求1所述的内燃机用的火花塞,其中,

在火花塞径向上的上述绝缘体突出部的上述外周面与上述中心电极的上述第二部位的内周面(412b)之间形成有径向空隙(rc)。

3.如权利要求2所述的内燃机用的火花塞,其中,

在上述露出部形成有通气孔(40),该通气孔(40)贯通上述露出部的内外,并且一端朝向上述径向空隙开口。

4.如权利要求1至3中任一项所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述绝缘体突出部作为整体具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。

5.如权利要求4所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述中心电极中的配置于上述绝缘体突出部的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部(42)。

6.如权利要求1所述的内燃机用的火花塞,其中,

在从火花塞轴向观察时,上述中心电极的上述露出部形成为收敛在上述接地电极的内侧。

7.如权利要求1所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述第二部位中的火花塞轴向的基端侧的端面(412a)与火花塞轴向正交。

8.如权利要求1所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述露出部的外周面(41b)具有以越朝向火花塞轴向的前端侧则越朝向火花塞径向的外周侧的方式倾斜的部位。

9.如权利要求1所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述接地电极的前端面(21)具有以越朝向火花塞径向的外周侧则越朝向火花塞轴向的基端侧的方式倾斜的部位。

10.如权利要求1所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述中心电极的上述第二部位与上述接地电极之间的空间距离在整周上为一定。

11.一种内燃机用的火花塞(1),具备:

筒状的接地电极(2);

筒状的绝缘体(3),配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向(Z)的前端侧突出的绝缘体突出部(31);以及

中心电极(4),保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部(41),

上述中心电极的上述露出部具有:第一部位(411),从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位(412),从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面(31b)的整周,

在火花塞径向上的上述绝缘体突出部的上述外周面与上述中心电极的上述第二部位的内周面(412b)之间形成有径向空隙(rc),

在上述露出部形成有通气孔(40),该通气孔(40)贯通上述露出部的内外,并且一端朝向上述径向空隙开口。

12.如权利要求11所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述绝缘体突出部作为整体具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。

13.如权利要求12所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述中心电极中的配置于上述绝缘体突出部的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部(42)。

14.如权利要求11至13中任一项所述的内燃机用的火花塞,其中,

在从火花塞轴向观察时,上述中心电极的上述露出部形成为收敛在上述接地电极的内侧。

15.一种内燃机用的火花塞(1),具备:

筒状的接地电极(2);

筒状的绝缘体(3),配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向(Z)的前端侧突出的绝缘体突出部(31);以及

中心电极(4),保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部(41),

上述中心电极的上述露出部具有:第一部位(411),从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位(412),从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面(31b)的整周,

上述绝缘体突出部作为整体具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状,

上述中心电极中的配置于上述绝缘体突出部的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部(42)。

16.如权利要求15所述的内燃机用的火花塞,其中,

在火花塞径向上的上述绝缘体突出部的上述外周面与上述中心电极的上述第二部位的内周面(412b)之间形成有径向空隙(rc)。

17.如权利要求15或16所述的内燃机用的火花塞,其中,

在从火花塞轴向观察时,上述中心电极的上述露出部形成为收敛在上述接地电极的内侧。

18.一种内燃机用的火花塞(1),具备:

筒状的接地电极(2);

筒状的绝缘体(3),配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向(Z)的前端侧突出的绝缘体突出部(31);以及

中心电极(4),保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部(41),

上述中心电极的上述露出部具有:第一部位(411),从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位(412),从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面(31b)的整周,

在从火花塞轴向观察时,上述中心电极的上述露出部形成为收敛在上述接地电极的内侧。

19.如权利要求18所述的内燃机用的火花塞,其中,

在火花塞径向上的上述绝缘体突出部的上述外周面与上述中心电极的上述第二部位的内周面(412b)之间形成有径向空隙(rc)。

20.如权利要求18或19所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述绝缘体突出部作为整体具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状。

21.一种内燃机用的火花塞(1),具备:

筒状的接地电极(2);

筒状的绝缘体(3),配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向(Z)的前端侧突出的绝缘体突出部(31);以及

中心电极(4),保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部(41),

上述中心电极的上述露出部具有:第一部位(411),从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位(412),从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面(31b)的火花塞周向的一部分,

上述绝缘体突出部的至少火花塞周向的形成有上述第二部位的区域,在火花塞轴向的整体中具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状,

在从火花塞轴向观察时,上述中心电极的上述露出部形成为收敛在上述接地电极的内侧。

22.如权利要求21所述的内燃机用的火花塞,其中,

上述中心电极中的配置在上述绝缘体突出部的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部(42)。

23.如权利要求21或22所述的内燃机用的火花塞,其中,

在火花塞周向上,上述绝缘体突出部的上述台阶形状仅形成于配置有上述第二部位的区域。

24.如权利要求21所述的内燃机用的火花塞,其中,

在从火花塞轴向观察时,在上述火花塞的前端部通过的混合气的气流,在与上述第二部位和火花塞中心轴的排列方向正交的方向上流动。

25.一种内燃机用的火花塞(1),具备:

筒状的接地电极(2);

筒状的绝缘体(3),配置在上述接地电极的内侧,并且具有比上述接地电极的前端朝火花塞轴向(Z)的前端侧突出的绝缘体突出部(31);以及

中心电极(4),保持在上述绝缘体的内侧,并且具有从上述绝缘体突出部的前端露出的露出部(41),

上述中心电极的上述露出部具有:第一部位(411),从火花塞轴向的前端侧覆盖上述绝缘体突出部;以及第二部位(412),从上述第一部位朝火花塞轴向的基端侧延伸设置,并且从火花塞径向的外周侧覆盖上述绝缘体突出部的外周面(31b)的火花塞周向的一部分,

上述绝缘体突出部的至少火花塞周向的形成有上述第二部位的区域,在火花塞轴向的整体中具有越朝向火花塞轴向的前端侧则外径越阶段性地变小的台阶形状,

上述中心电极中的配置在上述绝缘体突出部的内侧的部位,具有朝火花塞径向的外周侧突出的电极大径部(42)。

26.如权利要求25所述的内燃机用的火花塞,其中,

在火花塞周向上,上述绝缘体突出部的上述台阶形状仅形成于配置有上述第二部位的区域。

Applications Claiming Priority (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017069872 | 2017-03-31 | ||

| JP2017-069872 | 2017-03-31 | ||

| JP2018052539A JP7022628B2 (ja) | 2017-03-31 | 2018-03-20 | 内燃機関用のスパークプラグ |

| JP2018-052539 | 2018-03-20 | ||

| PCT/JP2018/013102 WO2018181654A1 (ja) | 2017-03-31 | 2018-03-29 | 内燃機関用のスパークプラグ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN110462947A CN110462947A (zh) | 2019-11-15 |

| CN110462947B true CN110462947B (zh) | 2021-02-26 |

Family

ID=64108807

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201880021380.3A Active CN110462947B (zh) | 2017-03-31 | 2018-03-29 | 内燃机用的火花塞 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US10886708B2 (zh) |

| JP (1) | JP7022628B2 (zh) |

| CN (1) | CN110462947B (zh) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN114704416B (zh) * | 2022-04-12 | 2023-04-28 | 山东大学 | 一种多通道放电大面积分布式点火系统及方法 |

| DE102022117210A1 (de) | 2022-07-11 | 2024-01-11 | Dürr Systems Ag | Vorrichtung zur Bereitstellung einer elektrischen Gas- oder Funkenentladung und Verfahren zur Zündung eines Brenners |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6132978A (ja) * | 1984-07-25 | 1986-02-15 | 株式会社デンソー | 小型点火プラグ |

| CN101076929A (zh) * | 2004-10-14 | 2007-11-21 | 费德罗-莫格尔公司 | 具有贵金属细丝电极的点火装置 |

| JP2014501432A (ja) * | 2010-12-14 | 2014-01-20 | フェデラル−モーグル・イグニション・カンパニー | 形状化された絶縁体を有するコロナ点火器 |

| JP2015129628A (ja) * | 2013-12-26 | 2015-07-16 | ジョン ジンク カンパニー,エルエルシー | 改良された高エネルギー点火火花点火器 |

| JP2016058196A (ja) * | 2014-09-08 | 2016-04-21 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 内燃機関用の点火プラグ |

Family Cites Families (15)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| BR8405685A (pt) | 1983-11-18 | 1985-09-10 | Ford Motor Co | Vela de ignicao com uma folga anular e um trajeto de faisca superficial |

| JPS6122589A (ja) | 1984-05-02 | 1986-01-31 | 日本特殊陶業株式会社 | 点火プラグ |

| JPS6132979A (ja) | 1984-07-25 | 1986-02-15 | 株式会社デンソー | 小型点火プラグ |

| US4695758A (en) | 1984-07-25 | 1987-09-22 | Nippondenso Co., Ltd. | Small-sized spark plug having a spark gap parallel to an axis running through the center electrode |

| JPH0775192B2 (ja) | 1985-06-19 | 1995-08-09 | 日本特殊陶業株式会社 | 小型点火プラグ |

| DE3533124A1 (de) | 1985-09-17 | 1987-03-26 | Bosch Gmbh Robert | Zuendkerze mit gleitfunkenstrecke |

| DE3619854A1 (de) | 1986-06-12 | 1987-12-17 | Bosch Gmbh Robert | Zuendkerze mit gleitfunkenstrecke |

| JPH0774631B2 (ja) | 1986-12-26 | 1995-08-09 | 日本特殊陶業株式会社 | 点火装置 |

| JPH01265476A (ja) | 1988-04-15 | 1989-10-23 | Ngk Spark Plug Co Ltd | 点火栓 |

| JP3424961B2 (ja) | 1993-09-06 | 2003-07-07 | 日本特殊陶業株式会社 | 沿面放電・セミ沿面放電型スパークプラグ |

| JP2012256489A (ja) | 2011-06-08 | 2012-12-27 | Ngk Insulators Ltd | 点火部品 |

| JPWO2013099672A1 (ja) | 2011-12-28 | 2015-05-07 | 日本碍子株式会社 | 点火装置、点火方法及びエンジン |

| US9261592B2 (en) | 2014-01-13 | 2016-02-16 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Method and system for through-the-wall imaging using compressive sensing and MIMO antenna arrays |

| JP6366346B2 (ja) | 2014-03-04 | 2018-08-01 | 株式会社Soken | 点火装置 |

| JP6382043B2 (ja) | 2014-09-18 | 2018-08-29 | 株式会社Soken | 内燃機関用の点火プラグ |

-

2018

- 2018-03-20 JP JP2018052539A patent/JP7022628B2/ja active Active

- 2018-03-29 CN CN201880021380.3A patent/CN110462947B/zh active Active

-

2019

- 2019-09-27 US US16/584,998 patent/US10886708B2/en active Active

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6132978A (ja) * | 1984-07-25 | 1986-02-15 | 株式会社デンソー | 小型点火プラグ |

| CN101076929A (zh) * | 2004-10-14 | 2007-11-21 | 费德罗-莫格尔公司 | 具有贵金属细丝电极的点火装置 |

| JP2014501432A (ja) * | 2010-12-14 | 2014-01-20 | フェデラル−モーグル・イグニション・カンパニー | 形状化された絶縁体を有するコロナ点火器 |

| JP2015129628A (ja) * | 2013-12-26 | 2015-07-16 | ジョン ジンク カンパニー,エルエルシー | 改良された高エネルギー点火火花点火器 |

| JP2016058196A (ja) * | 2014-09-08 | 2016-04-21 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 内燃機関用の点火プラグ |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US10886708B2 (en) | 2021-01-05 |

| CN110462947A (zh) | 2019-11-15 |

| JP2018174132A (ja) | 2018-11-08 |

| US20200028333A1 (en) | 2020-01-23 |

| JP7022628B2 (ja) | 2022-02-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5963775B2 (ja) | コロナ形成の位置が制御されたコロナ点火器 | |

| JP6425949B2 (ja) | 内燃機関用の点火プラグ | |

| EP2171813B1 (en) | Ignition device for internal combustion engine | |

| CN110462947B (zh) | 内燃机用的火花塞 | |

| US20050284454A1 (en) | Ignition device for internal combustion engine | |

| US8058786B2 (en) | Dielectric enhanced partial thread spark plug | |

| US20210399532A1 (en) | Spark plug | |

| JP2012230767A (ja) | スパークプラグ及びその製造方法 | |

| US11973323B2 (en) | Spark plug for internal combustion engine | |

| WO2018181654A1 (ja) | 内燃機関用のスパークプラグ | |

| JP7093223B2 (ja) | 点火プラグの製造方法および点火プラグ | |

| JP2018174132A5 (zh) | ||

| JP7113714B2 (ja) | 内燃機関用のスパークプラグ | |

| JP6442932B2 (ja) | 内燃機関用のスパークプラグ | |

| WO2019138854A1 (ja) | 内燃機関用の点火プラグ及び内燃機関 | |

| EP3382829B1 (en) | Spark plug | |

| US10014666B1 (en) | Spark plug with air recirculation cavity | |

| JP6781141B2 (ja) | スパークプラグ | |

| US20200112145A1 (en) | Spark plug | |

| JP7194550B2 (ja) | 内燃機関用のスパークプラグ | |

| JP6925301B2 (ja) | スパークプラグ | |

| JP7330002B2 (ja) | スパークプラグ | |

| JP7228502B2 (ja) | スパークプラグ | |

| CN113273044B (zh) | 火花塞 | |

| JP7118640B2 (ja) | 内燃機関用のスパークプラグ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| PB01 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| GR01 | Patent grant | ||

| GR01 | Patent grant |