WO2021059758A1 - ガスセンサ - Google Patents

ガスセンサ Download PDFInfo

- Publication number

- WO2021059758A1 WO2021059758A1 PCT/JP2020/029933 JP2020029933W WO2021059758A1 WO 2021059758 A1 WO2021059758 A1 WO 2021059758A1 JP 2020029933 W JP2020029933 W JP 2020029933W WO 2021059758 A1 WO2021059758 A1 WO 2021059758A1

- Authority

- WO

- WIPO (PCT)

- Prior art keywords

- detection

- detection electrodes

- solid electrolyte

- gas

- electrolyte body

- Prior art date

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means

- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis

- G01N27/403—Cells and electrode assemblies

- G01N27/406—Cells and probes with solid electrolytes

- G01N27/407—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases

- G01N27/409—Oxygen concentration cells

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Electrochemistry (AREA)

- Molecular Biology (AREA)

- Analytical Chemistry (AREA)

- Biochemistry (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Immunology (AREA)

- Pathology (AREA)

- Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

Abstract

ガスセンサ(1)は、センサ素子部(2)と検出部(51)とを備える。センサ素子部(2)は、イオン伝導性を有する固体電解質体(21)と、固体電解質体(21)の第1表面(201)に設けられて検出対象ガス(G)に晒される複数の検出電極(22)と、固体電解質体(21)の第2表面(202)における、複数の検出電極(22)に対向する位置に設けられた基準電極(23)とを有する。検出部(51)は、複数の検出電極(22)と基準電極(23)との間に生じる、特定ガス成分濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出する。複数の検出電極(22)は、温度変化に対する感度特性が互いに異なるとともに、互いに電気接続されている。

Description

本出願は、2019年9月23日に出願された日本の特許出願番号2019-172393号に基づくものであり、その記載内容を援用する。

本開示は、混成電位を利用するガスセンサに関する。

ガスセンサは、車両の内燃機関の排気管等に配置され、排気管を流れる排ガスを検出対象ガスとして、検出対象ガスにおける特定ガス成分濃度、酸素濃度等を検出するために用いられる。ガスセンサにおいては、空燃比センサ、NOxセンサ等の他に、アンモニアガス、炭化水素ガス等の特定ガス成分及び酸素ガスに触媒活性を有する検出電極を用いて、特定ガス成分及び酸素ガスによる混成電位を検出するものがある。

混成電位を利用するガスセンサとしては、例えば、特許文献1に示されるものがある。特許文献1のガスセンサにおいては、センサ素子を構成する固体電解質体の表面に、複数の検知電極と基準電極とが設けられており、複数の検知電極におけるPtとAuの含有比率が異なっている。この構成により、低濃度から高濃度に至るワイドな濃度範囲において、特定ガス成分としての未燃炭化水素ガスの濃度の測定を可能にしている。

混成電位を利用するガスセンサにおいて、検出対象ガスの温度、流速等が変化する検出の過渡期には、検出対象ガスに晒される検出電極(検知電極)が、検出対象ガス又は検出電極の温度変化による影響を受ける。換言すれば、検出電極の、入力に対する出力の変化度合を示す感度は、検出対象ガス又は検出電極の温度によって異なる。そのため、ガスセンサの検出の過渡期においては、検出電極の感度が変化することにより、ガスセンサによる混成電位の検出精度を高めることが困難である。

一方、特許文献1のガスセンサにおいては、未燃炭化水素ガス等の特定ガス成分の濃度が変化するときには、この濃度の変化があっても、濃度の広い範囲において特定ガス成分の検出精度を確保することができる。しかし、特許文献1のガスセンサにおいても、温度の変化がある場合には、この温度の変化の影響を受けて検出電極の感度が変化し、ガスセンサの検出精度に誤差が生じやすくなる。

本開示は、混成電位の検出精度を高めることができるガスセンサを提供しようとして得られたものである。

本開示の一態様は、

イオン伝導性を有する固体電解質体、前記固体電解質体の第1表面に設けられて検出対象ガスに晒される複数の検出電極、及び前記固体電解質体の第2表面における、複数の前記検出電極に対向する位置に設けられた基準電極を有するセンサ素子部と、

複数の前記検出電極と前記基準電極との間に生じる、特定ガス成分濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出する検出部と、を備え、

複数の前記検出電極は、温度変化に対する感度特性が互いに異なるとともに、互いに電気接続されている、ガスセンサにある。

イオン伝導性を有する固体電解質体、前記固体電解質体の第1表面に設けられて検出対象ガスに晒される複数の検出電極、及び前記固体電解質体の第2表面における、複数の前記検出電極に対向する位置に設けられた基準電極を有するセンサ素子部と、

複数の前記検出電極と前記基準電極との間に生じる、特定ガス成分濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出する検出部と、を備え、

複数の前記検出電極は、温度変化に対する感度特性が互いに異なるとともに、互いに電気接続されている、ガスセンサにある。

前記一態様のガスセンサは、特定ガス成分濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出するものであり、混成電位を検出するための検出電極を複数有するものである。そして、複数の検出電極は、温度変化に対する感度特性が異なるとともに、互いに電気接続されている。

複数の検出電極の温度変化に対する感度特性が互いに異なる構成は、例えば、各検出電極に、低温時の感度特性が良いものと、高温時の感度特性が良いものとを形成することによって実現される。そして、検出対象ガスの温度、流速等が変化する検出の過渡期において、検出対象ガスの温度が低くなるときには低温時の感度特性が良い検出電極によって検出精度が確保され、検出対象ガスの温度が高くなるときには高温時の感度特性が良い検出電極によって検出精度が確保される。

また、複数の検出電極が互いに電気接続されていることにより、検出部によって混成電位を検出するときには、複数の検出電極の全体で一つの混成電位を検出することになる。そのため、検出部においては、複数の検出電極による感度特性が平均化された状態の混成電位が検出される。

それ故、前記一態様のガスセンサによれば、混成電位の検出精度を高めることができる。

なお、本開示のガスセンサにおいて示す各構成要素のカッコ書きの符号は、実施形態における図中の符号との対応関係を示すが、各構成要素を実施形態の内容のみに限定するものではない。

本開示についての目的、特徴、利点等は、添付の図面を参照する後記の詳細な記述によって、より明確になる。本開示の図面を以下に示す。

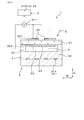

図1は、実施形態1にかかる、ガスセンサを示す説明図である。

図2は、実施形態1にかかる、センサ素子部を示す、図1のII矢視図である。

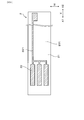

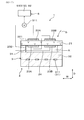

図3は、実施形態1にかかる、ガスセンサ及びセンサ素子部を示す、図1のIII-III断面図である。

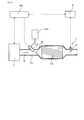

図4は、実施形態1にかかる、ガスセンサが配置された内燃機関を示す説明図である。

図5は、実施形態1にかかる、他のセンサ素子部を示す、図1のII矢視相当図である。

図6は、実施形態1にかかる、他のセンサ素子部を示す、図1のII矢視相当図である。

図7は、実施形態1にかかる、他のセンサ素子部を示す、図1のII矢視相当図である。

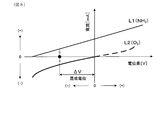

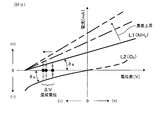

図8は、実施形態1にかかる、検出電極において生じる混成電位を示す説明図である。

図9は、実施形態1にかかる、アンモニア濃度が変化したときに検出電極において生じる混成電位を示す説明図である。

図10は、実施形態1にかかる、酸素濃度が変化したときに検出電極において生じる混成電位を示す説明図である。

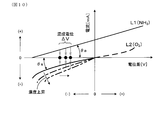

図11は、実施形態1にかかる、作動温度とガス感度との関係を示すグラフである。

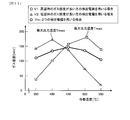

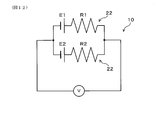

図12は、実施形態1にかかる、複数の検出電極を用いて混成電位を検出するときの等価回路を示す説明図である。

図13は、実施形態2にかかる、ガスセンサを示す説明図である。

図14は、実施形態2にかかる、センサ素子部を示す、図13のXIV矢視図である。

図15は、実施形態2にかかる、他のセンサ素子部を示す、図13のXIV矢視相当図である。

図16は、実施形態3にかかる、センサ素子部を示す、図1のII矢視相当図である。

図17は、実施形態3にかかる、ガスセンサ及びセンサ素子部を示す、図1のIII-III断面相当図である。

前述したガスセンサにかかる好ましい実施形態について、図面を参照して説明する。

<実施形態1>

本形態のガスセンサ1は、図1~図3に示すように、センサ素子部2及び検出部51を備える。センサ素子部2は、イオン伝導性を有する固体電解質体21と、固体電解質体21の第1表面201に設けられて検出対象ガスGに晒される複数の検出電極22と、固体電解質体21の第2表面202における、複数の検出電極22に対向する位置に設けられた基準電極23とを有する。

<実施形態1>

本形態のガスセンサ1は、図1~図3に示すように、センサ素子部2及び検出部51を備える。センサ素子部2は、イオン伝導性を有する固体電解質体21と、固体電解質体21の第1表面201に設けられて検出対象ガスGに晒される複数の検出電極22と、固体電解質体21の第2表面202における、複数の検出電極22に対向する位置に設けられた基準電極23とを有する。

検出部51は、複数の検出電極22と基準電極23との間に生じる、特定ガス成分濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出する。複数の検出電極22は、温度変化に対する感度特性が互いに異なるとともに、互いに電気接続されている。「温度変化に対する感度特性」は、混成電位の温度特性ということもできる。

以下に、本形態のガスセンサ1について詳説する。

(内燃機関7)

図4に示すように、ガスセンサ1は、車両の内燃機関(エンジン)7の排気管71に配置されて使用される。ガスセンサ1による検出対象ガスGは、内燃機関7から排気管71へ排気された排ガスである。そして、ガスセンサ1は、排気管71内に配置された、NOxを還元する触媒72の排ガスの流れの下流側の位置に配置されており、触媒72から流出するアンモニアガスの濃度を検出する。

(内燃機関7)

図4に示すように、ガスセンサ1は、車両の内燃機関(エンジン)7の排気管71に配置されて使用される。ガスセンサ1による検出対象ガスGは、内燃機関7から排気管71へ排気された排ガスである。そして、ガスセンサ1は、排気管71内に配置された、NOxを還元する触媒72の排ガスの流れの下流側の位置に配置されており、触媒72から流出するアンモニアガスの濃度を検出する。

(ガスセンサ1)

図1に示すように、本形態のガスセンサ1は、混成電位式のものである。そして、ガスセンサ1は、特定ガス成分濃度としてのアンモニアガス濃度、及び酸素ガス濃度に基づく混成電位を検出し、この混成電位を酸素ガス濃度によって補正して、アンモニアガス濃度を検出するものである。検出部51においては、酸素の電気化学的還元反応(以下、単に還元反応という。)による還元電流と、アンモニアの電気化学的酸化反応(以下、単に酸化反応という。)による酸化電流とが等しくなるときに生じる、複数の検出電極22と基準電極23との間の電位差ΔVを混成電位として検出するよう構成されている。

図1に示すように、本形態のガスセンサ1は、混成電位式のものである。そして、ガスセンサ1は、特定ガス成分濃度としてのアンモニアガス濃度、及び酸素ガス濃度に基づく混成電位を検出し、この混成電位を酸素ガス濃度によって補正して、アンモニアガス濃度を検出するものである。検出部51においては、酸素の電気化学的還元反応(以下、単に還元反応という。)による還元電流と、アンモニアの電気化学的酸化反応(以下、単に酸化反応という。)による酸化電流とが等しくなるときに生じる、複数の検出電極22と基準電極23との間の電位差ΔVを混成電位として検出するよう構成されている。

図示は省略するが、酸素ガス濃度は、ガスセンサ1とは別の酸素センサによって検出される。酸素センサは、排気管71における、触媒72の下流側の位置に配置されている。そして、検出部51においては、酸素センサによる酸素ガス濃度を利用して、混成電位を補正し、アンモニアガス濃度を求める。

(触媒72)

図4に示すように、排気管71には、NOxを還元するための触媒72と、触媒72へアンモニアを含む還元剤Kを供給する還元剤供給装置73とが配置されている。触媒72は、触媒担体に、NOxの還元剤Kとしてのアンモニアが付着されるものである。触媒72の触媒担体におけるアンモニアの付着量は、NOxの還元反応に伴って減少する。そして、触媒担体におけるアンモニアの付着量が少なくなったときには、還元剤供給装置73から触媒担体へ新たにアンモニアが補充される。還元剤供給装置73は、排気管71における、触媒72よりも排ガスの流れの上流側位置に配置されており、尿素水を噴射して発生するアンモニアガスを排気管71へ供給するものである。アンモニアガスは、尿素水が加水分解されて生成される。還元剤供給装置73には、尿素水のタンク731が接続されている。

図4に示すように、排気管71には、NOxを還元するための触媒72と、触媒72へアンモニアを含む還元剤Kを供給する還元剤供給装置73とが配置されている。触媒72は、触媒担体に、NOxの還元剤Kとしてのアンモニアが付着されるものである。触媒72の触媒担体におけるアンモニアの付着量は、NOxの還元反応に伴って減少する。そして、触媒担体におけるアンモニアの付着量が少なくなったときには、還元剤供給装置73から触媒担体へ新たにアンモニアが補充される。還元剤供給装置73は、排気管71における、触媒72よりも排ガスの流れの上流側位置に配置されており、尿素水を噴射して発生するアンモニアガスを排気管71へ供給するものである。アンモニアガスは、尿素水が加水分解されて生成される。還元剤供給装置73には、尿素水のタンク731が接続されている。

本形態の内燃機関7は、軽油の自己着火を利用して燃焼運転を行うディーゼルエンジンである。また、触媒72は、NOx(窒素酸化物)をアンモニア(NH3)と化学反応させて窒素(N2)及び水(H2O)に還元する選択式還元触媒(SCR)である。

なお、図示は省略するが、排気管71における、触媒72の上流側位置には、NOのNO2への変換(酸化)及びCO、HC(炭化水素)等の低減を行う酸化触媒(DOC)、微粒子を捕集するフィルタ(DPF)などが配置されていてもよい。

(センサ素子部2)

図1~図3に示すように、センサ素子部2は、複数の検出電極22及び基準電極23が設けられた固体電解質体21と、発熱体41が埋設された絶縁体3とが積層されて形成されている。センサ素子部2は、長尺形状に形成されている。センサ素子部2の長手方向Xの先端側X1の部位は、ガスセンサ1を構成するカバー内に収容された状態で、排気管71内に配置される。センサ素子部2においては、長手方向Xに直交して固体電解質体21と絶縁体3とが積層された方向を積層方向Dといい、長手方向X及び積層方向Dの両方に直交する方向を幅方向Wという。

図1~図3に示すように、センサ素子部2は、複数の検出電極22及び基準電極23が設けられた固体電解質体21と、発熱体41が埋設された絶縁体3とが積層されて形成されている。センサ素子部2は、長尺形状に形成されている。センサ素子部2の長手方向Xの先端側X1の部位は、ガスセンサ1を構成するカバー内に収容された状態で、排気管71内に配置される。センサ素子部2においては、長手方向Xに直交して固体電解質体21と絶縁体3とが積層された方向を積層方向Dといい、長手方向X及び積層方向Dの両方に直交する方向を幅方向Wという。

(固体電解質体21)

図1~図3に示すように、固体電解質体21は、板状に形成されており、所定の温度において酸素イオンを伝導させる性質を有するジルコニア材料を用いて構成されている。ジルコニア材料は、ジルコニアを主成分とする種々の材料によって構成することができる。ジルコニア材料には、イットリア(酸化イットリウム)等の希土類金属元素もしくはアルカリ土類金属元素によってジルコニアの一部を置換させた安定化ジルコニア又は部分安定化ジルコニアを用いることができる。

図1~図3に示すように、固体電解質体21は、板状に形成されており、所定の温度において酸素イオンを伝導させる性質を有するジルコニア材料を用いて構成されている。ジルコニア材料は、ジルコニアを主成分とする種々の材料によって構成することができる。ジルコニア材料には、イットリア(酸化イットリウム)等の希土類金属元素もしくはアルカリ土類金属元素によってジルコニアの一部を置換させた安定化ジルコニア又は部分安定化ジルコニアを用いることができる。

固体電解質体21の、検出対象ガスGに晒される第1表面201は、センサ素子部2における最も外側の表面を形成する。そして、第1表面201に設けられた検出電極22には、検出対象ガスGが接触しやすい状態が形成されている。本形態の検出電極22の表面には、セラミックスの多孔質体等による保護層が設けられていない。そして、検出電極22には、検出対象ガスGが拡散律速されずに接触する。なお、検出電極22の表面には、検出対象ガスGの流速を極力低下させない保護層を設けることも可能である。

固体電解質体21の第2表面202及び第2表面202に設けられた基準電極23は、基準ガスAとしての大気に晒されている。固体電解質体21の第2表面202には、大気が導入される基準ガスダクト(大気ダクト)24が隣接して形成されている。

(検出電極22)

図1~図3に示すように、検出電極22は、固体電解質体21における、酸素及びアンモニアが含まれる検出対象ガスGに晒される第1表面201に設けられている。検出電極22は、アンモニア及び酸素に対する触媒活性を有する貴金属、及び固体電解質体21と焼結する際の共材となるジルコニア材料を含有している。検出電極22を構成する貴金属には、金(Au)、白金(Pt)-金合金、白金-パラジウム合金、パラジウム-金合金等を用いることができる。また、検出電極22は、貴金属及びジルコニア材料の他に、あるいは貴金属に代えて、金属酸化物、ペロブスカイト構造を有する酸化物(ペロブスカイト型酸化物)を含有していてもよい。複数の検出電極22における、貴金属、金属酸化物又はペロブスカイト型酸化物の含有量が互いに異なることにより、複数の検出電極22の温度変化に対する感度特性を異ならせることができる。

図1~図3に示すように、検出電極22は、固体電解質体21における、酸素及びアンモニアが含まれる検出対象ガスGに晒される第1表面201に設けられている。検出電極22は、アンモニア及び酸素に対する触媒活性を有する貴金属、及び固体電解質体21と焼結する際の共材となるジルコニア材料を含有している。検出電極22を構成する貴金属には、金(Au)、白金(Pt)-金合金、白金-パラジウム合金、パラジウム-金合金等を用いることができる。また、検出電極22は、貴金属及びジルコニア材料の他に、あるいは貴金属に代えて、金属酸化物、ペロブスカイト構造を有する酸化物(ペロブスカイト型酸化物)を含有していてもよい。複数の検出電極22における、貴金属、金属酸化物又はペロブスカイト型酸化物の含有量が互いに異なることにより、複数の検出電極22の温度変化に対する感度特性を異ならせることができる。

図2及び図3に示すように、本形態の検出電極22は、センサ素子部2の幅方向Wに2つ並んで配置されている。2つの検出電極22は、同じ大きさ(表面積)に形成されている。2つの検出電極22は、所定の隙間Sを空けて固体電解質体21の第1表面201に設けられている。固体電解質体21の第1表面201には、検出電極22に繋がるリード部221が設けられている。2つの検出電極22は、リード部221によって並列接続されている。リード部221は、2つの検出電極22を並列接続するとともに、2つの検出電極22をガスセンサ1の外部と電気接続するために用いられる。

リード部221において、2つの検出電極22が並列接続されることにより、センサ素子部2の構成を簡単にして、混成電位の出力が温度変化によって変動しにくくすることができる。検出電極22のリード部221は、センサ素子部2の長手方向Xの基端側X2の位置から1本で形成され、長手方向Xの途中の位置において2つに分岐して形成されている。換言すれば、2つの検出電極22は、リード部221の途中まで2つの別々の信号線として扱われ、リード部221の途中から1つの信号線として扱われる。2つの検出電極22は、検出部51においては1つの信号線として電気接続されている。

本形態のセンサ素子部2においては、一方の検出電極22のリード部221と、他方の検出電極22のリード部221とが、固体電解質体21の第1表面201の、各検出電極22の近傍において、互いに接続されている。一方の検出電極22のリード部221と、他方の検出電極22のリード部221とは、固体電解質体21の第1表面201の、長手方向Xの基端側X2の部位において互いに接続されていてもよい。

また、一方の検出電極22のリード部221と、他方の検出電極22のリード部221とは、センサ素子部2の外部において互いに接続されていてもよい。この場合には、各検出電極22のリード部221が、センサ素子部2からは別々の端子で並列に取り出され、検出部51においては同じ端子として接続される。

また、図5に示すように、2つの検出電極22は、固体電解質体21の第1表面201において、隙間を空けずに互いに隣接して設けられていてもよい。この場合には、温度変化に対する感度特性が異なる2つの検出電極22同士が連結され、リード部221は、いずれかの検出電極22に繋がる状態で形成される。

図6に示すように、検出電極22は、3つ以上に形成することもできる。この場合には、リード部221によって3つ以上の検出電極22が互いに電気接続される。この場合には、複数の検出電極22による混成電位の出力が、温度変化による影響をより受けにくくすることができる。また、この場合には、3つ以上の検出電極22は、リード部221において互いに電気接続することができる。

また、図7に示すように、検出電極22の大きさ(表面積)は、互いに異なっていてもよい。

(基準電極23)

図1~図3に示すように、基準電極23は、固体電解質体21における、第1表面201とは反対側の第2表面202に設けられている。第2表面202及び第2表面202に設けられた基準電極23は、基準ガスAとしての大気に晒されている。基準電極23は、酸素に対する触媒活性を有する貴金属、及び固体電解質体21と焼結する際の共材となるジルコニア材料を含有している。基準電極23を構成する貴金属には、白金(Pt)等を用いることができる。

図1~図3に示すように、基準電極23は、固体電解質体21における、第1表面201とは反対側の第2表面202に設けられている。第2表面202及び第2表面202に設けられた基準電極23は、基準ガスAとしての大気に晒されている。基準電極23は、酸素に対する触媒活性を有する貴金属、及び固体電解質体21と焼結する際の共材となるジルコニア材料を含有している。基準電極23を構成する貴金属には、白金(Pt)等を用いることができる。

本形態の基準電極23は、複数の検出電極22の全体に対して固体電解質体21を介して対向する位置に、共通して1つ形成されている。また、基準電極23は、各検出電極22に対して固体電解質体21を介して対向する位置に、個別に形成することもできる。固体電解質体21の第2表面202には、基準電極23に繋がるリード部231が設けられている。

センサ素子部2においては、検出電極22、基準電極23、及び検出電極22と基準電極23との間に挟まれた固体電解質体21の部分とによって、酸素イオンが伝導する検出セルが形成されている。発熱体41の発熱部411の発熱によるセンサ素子部2の温度は、検出セルの温度が所定の作動温度になるように制御される。

(絶縁体3)

図1~図3に示すように、絶縁体3は、基準ガスダクト24を形成する切欠き部が設けられたスペーサ絶縁体部31と、発熱体41が埋設されたヒータ絶縁体部32とによって形成されている。絶縁体3は、アルミナ等の絶縁性のセラミックス材料によって構成されている。基準ガスダクト24は、基準電極23が配置された位置から長手方向Xの基端側X2の位置まで形成されている。基準ガスダクト24内には、長手方向Xの基端側X2の位置に形成された開口部241から基準ガスAとしての大気が導入される。

図1~図3に示すように、絶縁体3は、基準ガスダクト24を形成する切欠き部が設けられたスペーサ絶縁体部31と、発熱体41が埋設されたヒータ絶縁体部32とによって形成されている。絶縁体3は、アルミナ等の絶縁性のセラミックス材料によって構成されている。基準ガスダクト24は、基準電極23が配置された位置から長手方向Xの基端側X2の位置まで形成されている。基準ガスダクト24内には、長手方向Xの基端側X2の位置に形成された開口部241から基準ガスAとしての大気が導入される。

(発熱体41)

図1~図3に示すように、絶縁体3のヒータ絶縁体部32には、通電によって発熱する発熱体41が埋設されている。発熱体41は、発熱部411と、発熱部411に繋がる発熱体リード部412とによって形成されている。発熱部411は、検出電極22及び基準電極23に積層方向Dにおいて対向する位置に配置されている。発熱体41には、発熱体41に通電を行うための通電制御部52が接続されている。通電制御部52は、発熱体41に、PWM(パルス幅変調)制御等を行った電圧を印加するドライブ回路等を用いて形成されている。通電制御部52は、センサ制御ユニット5内に形成されている。

図1~図3に示すように、絶縁体3のヒータ絶縁体部32には、通電によって発熱する発熱体41が埋設されている。発熱体41は、発熱部411と、発熱部411に繋がる発熱体リード部412とによって形成されている。発熱部411は、検出電極22及び基準電極23に積層方向Dにおいて対向する位置に配置されている。発熱体41には、発熱体41に通電を行うための通電制御部52が接続されている。通電制御部52は、発熱体41に、PWM(パルス幅変調)制御等を行った電圧を印加するドライブ回路等を用いて形成されている。通電制御部52は、センサ制御ユニット5内に形成されている。

発熱部411は、直線部分及び曲線部分によって蛇行する線状の導体部によって形成されている。本形態の発熱部411の直線部分は、長手方向Xに平行に形成されている。発熱体リード部412は、直線状の導体部によって形成されている。発熱部411の単位長さ当たりの抵抗値は、発熱体リード部412の単位長さ当たりの抵抗値よりも大きい。発熱体リード部412は、長手方向Xの基端側X2の部位まで引き出されている。発熱体41は、導電性を有する金属材料を含有している。

発熱部411の断面積は、発熱体リード部412の断面積よりも小さく、発熱部411の単位長さ当たりの抵抗値は、発熱体リード部412の単位長さ当たりの抵抗値よりも高い。この断面積とは、発熱部411及び発熱体リード部412が延びる方向に直交する面内の断面積のことをいう。そして、一対の発熱体リード部412に電圧が印加されると、発熱部411がジュール熱によって発熱し、この発熱によって、検出電極22及び基準電極23の周辺が加熱される。

(検出部51)

図1及び図3に示すように、ガスセンサ1の検出部51は、検出電極22と基準電極23との間に生じる混成電位としての電位差(電圧)ΔVに基づいて、検出対象ガスGにおけるアンモニア濃度を検出する。図8に示すように、検出部51は、検出電極22における、酸素の還元反応による還元電流とアンモニアの酸化反応による酸化電流とが等しくなるときに生じる、検出電極22と基準電極23との間の電位差ΔVを検出する。検出電極22と基準電極23との間に生じる電位差ΔVは、アンモニア及び酸素が含まれる検出対象ガスGによって検出電極22に生じる混成電位を示す。

図1及び図3に示すように、ガスセンサ1の検出部51は、検出電極22と基準電極23との間に生じる混成電位としての電位差(電圧)ΔVに基づいて、検出対象ガスGにおけるアンモニア濃度を検出する。図8に示すように、検出部51は、検出電極22における、酸素の還元反応による還元電流とアンモニアの酸化反応による酸化電流とが等しくなるときに生じる、検出電極22と基準電極23との間の電位差ΔVを検出する。検出電極22と基準電極23との間に生じる電位差ΔVは、アンモニア及び酸素が含まれる検出対象ガスGによって検出電極22に生じる混成電位を示す。

図1、図3及び図4に示すように、検出部51は、車両のエンジン制御ユニット50に接続されるセンサ制御ユニット5内に形成されている。検出部51は、検出電極22と基準電極23との間に生じる電位差ΔVを検出する電位差検出回路511、電位差検出回路511による電位差ΔVを酸素濃度によって補正してアンモニア濃度を求める演算処理部512等を有する。演算処理部512は、酸素濃度をパラメータとして電位差ΔVとアンモニア濃度との関係が求められた関係マップを用い、関係マップに電位差ΔVと酸素濃度とを照合してアンモニア濃度を求めることができる。

検出電極22においては、検出電極22に接触する検出対象ガスGにアンモニアと酸素とが存在する場合に、アンモニアの酸化反応と、酸素の還元反応とが同時に進行する。アンモニアの酸化反応は、代表的には、2NH3+3O2-→N2+3H2O+6e-によって表される。酸素の還元反応は、代表的には、O2+4e-→2O2-によって表される。そして、検出電極22における、アンモニアと酸素とによる混成電位は、検出電極22における、アンモニアの酸化反応(速度)と酸素の還元反応(速度)とが等しくなるときの電位として生じる。

図8は、検出電極22において生じる混成電位を説明するための図である。図8においては、横軸に、基準電極23に対する検出電極22の電位(電位差ΔV)をとり、縦軸に、検出電極22と基準電極23との間に流れる電流をとって、混成電位の変化の仕方を示す。また、図8においては、検出電極22においてアンモニアの酸化反応が行われる際の電位と電流の関係を示す第1ラインL1と、検出電極22において酸素の還元反応が行われる際の電位と電流の関係を示す第2ラインL2とを示す。第1ラインL1及び第2ラインL2は、いずれも右肩上がりのラインによって示す。

電位(電位差ΔV)が0(ゼロ)の場合は、検出電極22の電位が基準電極23の電位と同じであることを示す。混成電位は、アンモニアの酸化反応を示す第1ラインL1上のプラス側の電流と、酸素の還元反応を示す第2ラインL2上のマイナス側の電流とが釣り合ったときの電位となる。そして、検出電極22における混成電位は、基準電極23に対してマイナス側の電位として検出される。

また、図9に示すように、検出対象ガスGにおけるアンモニア濃度が高くなるときには、アンモニアの酸化反応を示す第1ラインL1の傾きθaが急になる。このとき、第1ラインL1上のプラス側の電流と、第2ラインL2上のマイナス側の電流とが釣り合う電位が、よりマイナス側へシフトする。これにより、アンモニア濃度が高くなるほど、基準電極23に対する検出電極22の電位がマイナス側に大きくなる。言い換えれば、アンモニア濃度が高くなるほど、検出電極22と基準電極23との電位差(混成電位)ΔVが大きくなる。そのため、アンモニア濃度が高くなるほど電位差ΔVが大きくなり、電位差ΔVを検出することにより、検出対象ガスGにおけるアンモニア濃度を検出することが可能になる。

また、図10に示すように、検出対象ガスGにおける酸素濃度が高くなるときには、酸素の還元反応を示す第2ラインL2の傾きθsが急になる。このとき、第1ラインL1上のプラス側の電流と、第2ラインL2上のマイナス側の電流とが釣り合う電位が、よりマイナス側におけるゼロに近い位置へシフトする。これにより、酸素濃度が高くなるほど、基準電極23に対する検出電極22のマイナス側の電位が小さくなる。言い換えれば、酸素濃度が高くなるほど、検出電極22と基準電極23との電位差(混成電位)ΔVが小さくなる。そのため、酸素濃度が高くなるほど、電位差ΔV又はアンモニア濃度を高くする補正を行うことにより、アンモニア濃度の検出精度を高めることができる。

(検出電極22のガス感度)

図11に示すように、温度変化に対する検出電極22における感度特性は、検出電極22のガス感度として、検出部51によって検出される混成電位の出力が最大になる最大出力温度Tmaxによって示される。混成電位に対する検出電極22のガス感度は、センサ素子部2の温度、換言すれば、検出電極22の温度の変化を受けて変化する。検出電極22のガス感度は、最大出力温度Tmaxにおいて最大になるとともに、最大出力温度Tmaxから離れるほど小さくなる。そして、検出電極22のガス感度は、山形状のグラフによって表される。

図11に示すように、温度変化に対する検出電極22における感度特性は、検出電極22のガス感度として、検出部51によって検出される混成電位の出力が最大になる最大出力温度Tmaxによって示される。混成電位に対する検出電極22のガス感度は、センサ素子部2の温度、換言すれば、検出電極22の温度の変化を受けて変化する。検出電極22のガス感度は、最大出力温度Tmaxにおいて最大になるとともに、最大出力温度Tmaxから離れるほど小さくなる。そして、検出電極22のガス感度は、山形状のグラフによって表される。

本形態のセンサ素子部2においては、2つの検出電極22が含有する貴金属、金属酸化物又はペロブスカイト型酸化物の組成が互いに異なっていることにより、温度変化に対するガス感度、換言すれば最大出力温度Tmaxが互いに異なっている。各検出電極22における組成の違いは、合金を構成するいずれかの貴金属成分の含有比率、又は検出電極22における、金属酸化物もしくはペロブスカイト型酸化物の含有比率が異なることによって実現される。そして、2つの検出電極22における最大出力温度Tmaxは互いに異なっている。

発熱体41への通電によって制御される、センサ素子部2の検出セルの目標作動温度は、350℃~550℃の温度範囲内の特定の温度として設定される。検出電極22(検出セル)の温度は、通電制御部52による発熱体41への通電量によって、目標作動温度になるように制御される。ただし、検出の過渡期等においては、検出対象ガスGの温度、流速等の変化の影響を受けて、検出電極22(検出セル)の温度は作動温度内において変化する。

図11には、検出電極22(検出セル)の作動温度[℃]と検出電極22のガス感度(混成電位)[mV]との関係をグラフによって示す。図11においては、最大出力温度Tmaxが高い方(高温時のガス感度が良い方)の検出電極22を用いる場合のガス感度V1と、最大出力温度Tmaxが低い方(低温時のガス感度がよい方)の検出電極22を用いる場合のガス感度V2とが示される。各検出電極22のガス感度は、最大出力温度Tmaxにおいて最大になる一方、最大出力温度Tmaxから離れるほど低下する。

図11においては、高温時のガス感度が良い方と低温時のガス感度が良い方との2つの検出電極22を用いる場合のガス感度Vmも示される。本形態のガスセンサ1においては、2つの検出電極22が電気接続されて、検出部51によってまとまった1つの混成電位(電位差)ΔVが検出される。そのため、検出部51においては、2つの検出電極22による混成電位が平均化された混成電位として検出される。換言すれば、検出部51によって検出される混成電位は、作動温度の変化に対するガス感度(混成電位)の変化が緩やかになった山形状のグラフとして示される。

この温度変化に対するガス感度(混成電位)の変化が緩やかになるといった特性は、温度変化に対する感度特性が異なる複数の検出電極22が用いられるとともに、複数の検出電極22が互いに電気接続された構成によって得られるものである。仮に、1つの検出電極22のみを用いて混成電位を検出する場合に、貴金属の組成をいかに調整したとしても、温度変化に対するガス感度の変化を緩やかにすることはできない。

図12には、複数の検出電極22を用いて混成電位を検出するときの等価回路10を示す。この等価回路10においては、2つの検出電極22のそれぞれは、起電力及び内部抵抗を有する電気的構成によって示される。そして、等価回路10においては、起電力及び内部抵抗によって示される2つの検出電極22が並列に接続され、この並列に接続された2つの検出電極22と基準電極23との間に生じる混成電位が、検出部51の電位差検出回路511によって検出される。

第1の検出電極22に生じる起電力をE1[mV]、内部抵抗をR1[Ω]とし、第2の検出電極22に生じる起電力をE2[mV]、内部抵抗をR2[Ω]とし、電位差検出回路511の混成電位の出力をVとしたとき、混成電位の出力V[mV]は、V=E1-R1・(E1-E2)/(R1+R2)として表される。

(作用効果)

本形態のガスセンサ1は、アンモニア濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出するものであり、混成電位を検出するための検出電極22を2つ有するものである。そして、2つの検出電極22は、温度変化に対する感度特性としての最大出力温度Tmaxが異なるとともに、検出部51においては1つの信号線として互いに電気接続されている。

本形態のガスセンサ1は、アンモニア濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出するものであり、混成電位を検出するための検出電極22を2つ有するものである。そして、2つの検出電極22は、温度変化に対する感度特性としての最大出力温度Tmaxが異なるとともに、検出部51においては1つの信号線として互いに電気接続されている。

本形態においては、2つの検出電極22の温度変化に対する感度特性が互いに異なる構成は、最大出力温度Tmaxが低く、低温時の感度特性が良い第1の検出電極22と、第1の検出電極22よりも最大出力温度Tmaxが高く、高温時の感度特性が良い第2の検出電極22との組み合わせによって実現される。そして、検出対象ガスGの温度、流速等が変化する検出の過渡期において、センサ素子部2の温度が低くなるときには低温時の感度特性が良い第1の検出電極22によって検出精度が確保され、センサ素子部2の温度が高くなるときには高温時の感度特性が良い第2の検出電極22によって検出精度が確保される。検出部51においては、2つの検出電極22による感度特性が平均化された感度特性が得られるため、センサ素子部2の温度が変化する場合のガスセンサ1の感度特性が変化しにくくなる。これによって、ガスセンサ1による混成電位の検出精度が高く維持される。

また、2つの検出電極22が検出部51において互いに電気接続されていることにより、検出部51によって混成電位を検出するときには、2つの検出電極22を合わせた一つの混成電位を検出することになる。そのため、検出部51においては、2つの検出電極22による感度特性が平均化された状態の混成電位が検出される。特に、2つの検出電極22が並列接続されていることにより、感度特性を平均化して、温度変化に対する混成電位の変動を小さく抑えることができる。この結果、検出部51においては、2つの検出電極22による混成電位を別々に検出する必要性がなく、検出部51の構成を簡単な構成に維持することができる。

それ故、本形態のガスセンサ1によれば、検出部51の構成を複雑にすることなく、混成電位の検出精度を高めることができる。

<実施形態2>

本形態は、図13及び図14に示すように、複数の検出電極22A,22Bが、固体電解質体21における長手方向Xに並ぶ状態で配置された場合について示す。センサ素子部2においては、発熱体41の発熱部411の発熱中心Oが長手方向Xのいずれかの位置に存在し、センサ素子部2における長手方向Xにおいては、発熱中心Oから離れるほど温度が低くなるといった山形状の温度勾配が存在する。

本形態は、図13及び図14に示すように、複数の検出電極22A,22Bが、固体電解質体21における長手方向Xに並ぶ状態で配置された場合について示す。センサ素子部2においては、発熱体41の発熱部411の発熱中心Oが長手方向Xのいずれかの位置に存在し、センサ素子部2における長手方向Xにおいては、発熱中心Oから離れるほど温度が低くなるといった山形状の温度勾配が存在する。

本形態においては、複数の検出電極22A,22Bのうちの最大出力温度Tmaxが最も高い第1検出電極22Aの中心が、発熱体41の発熱部411の発熱中心Oの最も近くに位置するよう、複数の検出電極22A,22Bを固体電解質体21の第1表面201に配置している。換言すれば、発熱中心Oから、最大出力温度Tmaxが高い方の第1検出電極22Aの中心Oaまでの距離は、発熱中心Oから、最大出力温度Tmaxが低い方の第2検出電極22Bの中心Obまでの距離よりも短い。リード部221は、固体電解質体21の第1表面201において2つに分岐して、2つの検出電極22A,22Bの幅方向Wの端部に並列に繋がっている。

また、センサ素子部2における長手方向Xの先端側X1は検出対象ガスGによって温度が高くなりやすい一方、センサ素子部2における長手方向Xの基端側X2は、センサ素子部2を保持するハウジング等への熱引けによって温度が低くなりやすい。このことを受けて、最大出力温度Tmaxが高い方の第1検出電極22Aは、最大出力温度Tmaxが低い方の第2検出電極22Bよりも長手方向Xの先端側X1に配置されている。これにより、2つの検出電極22A,22Bによる混成電位の感度が良くなる。

図15に示すように、固体電解質体21の第1表面201においては、3つ以上の検出電極22が長手方向Xに並ぶ状態で配置されていてもよい。この場合には、最大出力温度Tmaxが最も高い検出電極22の中心Oaが、発熱体41の発熱部411の発熱中心Oの最も近くに位置するようにする。

本形態においては、2つの検出電極22A,22Bが、固体電解質体21の第1表面201における長手方向Xに並んで配置されていることにより、センサ素子部2に生じる温度分布に応じて、温度変化に対する感度特性が異なる2つの検出電極22A,22Bを配置することができる。特に、最大出力温度Tmaxが高い方の第1検出電極22Aが発熱部411の発熱中心Oの近い位置に配置され、最大出力温度Tmaxが低い方の第2検出電極22Bが発熱部411の発熱中心Oから遠い位置に配置されることにより、2つの検出電極22A,22Bにおける混成電位の感度(出力)を大きくすることができる。これにより、ガスセンサ1による混成電位の検出精度を効果的に高めることができる。

本形態のガスセンサ1における、その他の構成、作用効果等については、実施形態1の場合と同様である。また、本形態においても、実施形態1に示した符号と同一の符号が示す構成要素は、実施形態1の場合と同様である。

<実施形態3>

本形態は、図16及び図17に示すように、複数の検出電極22A,22Bが直列接続された場合について示す。この場合には、いずれかの検出電極22Bといずれかの基準電極23Aとが、固体電解質体21を貫通するスルーホール211を介して電気接続される。本形態においては、固体電解質体21の第1表面201には2つの検出電極22A,22Bが設けられており、固体電解質体21の第2表面202には2つの基準電極23A,23Bが設けられている。

本形態は、図16及び図17に示すように、複数の検出電極22A,22Bが直列接続された場合について示す。この場合には、いずれかの検出電極22Bといずれかの基準電極23Aとが、固体電解質体21を貫通するスルーホール211を介して電気接続される。本形態においては、固体電解質体21の第1表面201には2つの検出電極22A,22Bが設けられており、固体電解質体21の第2表面202には2つの基準電極23A,23Bが設けられている。

2つの検出電極22A,22B及び2つの基準電極23A,23Bは、固体電解質体21の幅方向Wに並ぶ状態で配置されている。幅方向Wの一方側に位置する第1検出電極22Aには、固体電解質体21の第1表面201に設けられたリード部221が繋がっている。また、幅方向Wの一方側に位置する第1基準電極23Aと幅方向Wの他方側に位置する第2検出電極22Bとには、固体電解質体21の第2表面202、スルーホール211及び固体電解質体21の第1表面201に連続して設けられた直列用リード部222が繋がっている。また、幅方向Wの他方側に位置する第2基準電極23Bには、固体電解質体21の第2表面202に設けられたリード部231が繋がっている。

そして、ガスセンサ1の使用時に、検出部51に対して、第1表面201のリード部221から、第1検出電極22A、固体電解質体21の部分、第1基準電極23A、直列用リード部222、第2検出電極22B、固体電解質体21の部分、第2基準電極23B、及び第2表面202のリード部231まで直列に電気接続される。

本形態のガスセンサ1における、その他の構成、作用効果等については、実施形態1の場合と同様である。また、本形態においても、実施形態1に示した符号と同一の符号が示す構成要素は、実施形態1の場合と同様である。

本開示は、各実施形態のみに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲においてさらに異なる実施形態を構成することが可能である。また、本開示は、様々な変形例、均等範囲内の変形例等を含む。さらに、本開示から想定される様々な構成要素の組み合わせ、形態等も本開示の技術思想に含まれる。

Claims (5)

- イオン伝導性を有する固体電解質体(21)、前記固体電解質体の第1表面(201)に設けられて検出対象ガス(G)に晒される複数の検出電極(22,22A,22B)、及び前記固体電解質体の第2表面(202)における、複数の前記検出電極に対向する位置に設けられた基準電極(23,23A,23B)を有するセンサ素子部(2)と、

複数の前記検出電極と前記基準電極との間に生じる、特定ガス成分濃度及び酸素濃度に基づく混成電位を検出する検出部(51)と、を備え、

複数の前記検出電極は、温度変化に対する感度特性が互いに異なるとともに、互いに電気接続されている、ガスセンサ(1)。 - 複数の前記検出電極における感度特性は、前記検出部によって検出される混成電位の出力が最大になる最大出力温度(Tmax)によって示され、

複数の前記検出電極における前記最大出力温度は互いに異なっている、請求項1に記載のガスセンサ。 - 複数の前記検出電極は、所定の隙間(S)を空けて設けられており、

前記固体電解質体の第1表面には、複数の前記検出電極を電気接続するリード部(221)が設けられている、請求項1又は2に記載のガスセンサ。 - 複数の前記検出電極は、前記固体電解質体の長手方向(X)に並ぶ状態で配置されている、請求項1~3のいずれか1項に記載のガスセンサ。

- 前記センサ素子部は、前記固体電解質体に積層されて、前記固体電解質体、複数の前記検出電極及び前記基準電極を加熱する発熱体(41)をさらに有し、

複数の前記検出電極は、前記固体電解質体の長手方向(X)に並ぶ状態で配置されており、

複数の前記検出電極のうちの前記最大出力温度が最も高い検出電極の中心(Oa)が、前記発熱体の発熱部(411)の発熱中心(O)の最も近くに位置する、請求項2に記載のガスセンサ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| DE112020004482.3T DE112020004482T5 (de) | 2019-09-23 | 2020-08-05 | Gassensor |

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019-172393 | 2019-09-23 | ||

| JP2019172393A JP7071951B2 (ja) | 2019-09-23 | 2019-09-23 | ガスセンサ |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| WO2021059758A1 true WO2021059758A1 (ja) | 2021-04-01 |

Family

ID=75157577

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2020/029933 WO2021059758A1 (ja) | 2019-09-23 | 2020-08-05 | ガスセンサ |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP7071951B2 (ja) |

| DE (1) | DE112020004482T5 (ja) |

| WO (1) | WO2021059758A1 (ja) |

Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001041927A (ja) * | 1999-07-30 | 2001-02-16 | Riken Corp | 窒素酸化物ガスセンサ |

| JP2001221772A (ja) * | 2000-02-08 | 2001-08-17 | Riken Corp | 電気化学センサ |

| JP2009500594A (ja) * | 2005-06-15 | 2009-01-08 | ファーバー・ボリス | 混合ガス測定用に信号出力安定度を改良するためのセンサ条件の方法 |

| JP2017090404A (ja) * | 2015-11-17 | 2017-05-25 | 日本碍子株式会社 | ガスセンサ |

| JP2018173397A (ja) * | 2016-10-24 | 2018-11-08 | 日本碍子株式会社 | アンモニア濃度測定装置,アンモニア濃度測定システム,排ガス処理システム,及びアンモニア濃度測定方法 |

| JP2019158495A (ja) * | 2018-03-12 | 2019-09-19 | 日本碍子株式会社 | ガスセンサ |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6998801B2 (ja) | 2018-03-12 | 2022-02-04 | 日本碍子株式会社 | ガスセンサ |

| JP7065555B2 (ja) | 2018-03-27 | 2022-05-12 | 日東電工株式会社 | 粘着テープ接合装置 |

-

2019

- 2019-09-23 JP JP2019172393A patent/JP7071951B2/ja active Active

-

2020

- 2020-08-05 WO PCT/JP2020/029933 patent/WO2021059758A1/ja active Application Filing

- 2020-08-05 DE DE112020004482.3T patent/DE112020004482T5/de active Pending

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001041927A (ja) * | 1999-07-30 | 2001-02-16 | Riken Corp | 窒素酸化物ガスセンサ |

| JP2001221772A (ja) * | 2000-02-08 | 2001-08-17 | Riken Corp | 電気化学センサ |

| JP2009500594A (ja) * | 2005-06-15 | 2009-01-08 | ファーバー・ボリス | 混合ガス測定用に信号出力安定度を改良するためのセンサ条件の方法 |

| JP2017090404A (ja) * | 2015-11-17 | 2017-05-25 | 日本碍子株式会社 | ガスセンサ |

| JP2018173397A (ja) * | 2016-10-24 | 2018-11-08 | 日本碍子株式会社 | アンモニア濃度測定装置,アンモニア濃度測定システム,排ガス処理システム,及びアンモニア濃度測定方法 |

| JP2019158495A (ja) * | 2018-03-12 | 2019-09-19 | 日本碍子株式会社 | ガスセンサ |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP7071951B2 (ja) | 2022-05-19 |

| DE112020004482T5 (de) | 2022-06-15 |

| JP2021050944A (ja) | 2021-04-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR101851281B1 (ko) | 암모니아 센서 | |

| JP5268068B2 (ja) | センサ制御装置及びセンサ制御システム | |

| US20210095611A1 (en) | Deterioration determination apparatus for ammonia sensor | |

| JP5058224B2 (ja) | NOxセンサ | |

| WO2020145042A1 (ja) | ガス濃度検出装置 | |

| JP4874282B2 (ja) | ガスセンサ制御装置 | |

| WO2021059758A1 (ja) | ガスセンサ | |

| JP7075818B2 (ja) | マルチガスセンサ | |

| JP7071873B2 (ja) | マルチガスセンサ | |

| US20210262974A1 (en) | Gas sensor | |

| JP2001133429A (ja) | 車載用noxセンサのオフセット再校正方法 | |

| JP7402786B2 (ja) | ガス濃度検出装置 | |

| JP2004151017A (ja) | 積層型ガスセンサ素子 | |

| JP2023116060A (ja) | ガスセンサ素子及びガスセンサ | |

| JPH11352096A (ja) | ガスセンサ素子 | |

| US20190391109A1 (en) | Gas sensor | |

| JP7146619B2 (ja) | アンモニアセンサ | |

| WO2021251036A1 (ja) | アンモニア濃度検出装置 | |

| JP7158232B2 (ja) | ガスセンサ | |

| JP7089942B2 (ja) | アンモニア濃度検出装置 | |

| JP7071874B2 (ja) | アンモニア濃度検出装置 | |

| WO2022024948A1 (ja) | センサ制御装置 | |

| WO2022196345A1 (ja) | ガス濃度検出装置 | |

| JPH08201340A (ja) | ガスセンサ素子 | |

| JP2023003623A (ja) | ガス検出装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |

Ref document number: 20867362 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |

|

| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |

Ref document number: 20867362 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |