JP7440900B2 - 電磁ノイズ対策部材 - Google Patents

電磁ノイズ対策部材 Download PDFInfo

- Publication number

- JP7440900B2 JP7440900B2 JP2020061774A JP2020061774A JP7440900B2 JP 7440900 B2 JP7440900 B2 JP 7440900B2 JP 2020061774 A JP2020061774 A JP 2020061774A JP 2020061774 A JP2020061774 A JP 2020061774A JP 7440900 B2 JP7440900 B2 JP 7440900B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- locking

- locking member

- wall

- electromagnetic noise

- noise countermeasure

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims description 62

- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims description 62

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 7

- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 7

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 18

- 239000008358 core component Substances 0.000 description 11

- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 3

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3

- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 2

- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 2

- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 2

- 238000010998 test method Methods 0.000 description 2

- 208000031872 Body Remains Diseases 0.000 description 1

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1

- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 1

- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1

- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1

- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1

- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES

- H01F17/00—Fixed inductances of the signal type

- H01F17/04—Fixed inductances of the signal type with magnetic core

- H01F17/06—Fixed inductances of the signal type with magnetic core with core substantially closed in itself, e.g. toroid

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES

- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general

- H01F27/06—Mounting, supporting or suspending transformers, reactors or choke coils not being of the signal type

-

- H—ELECTRICITY

- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS

- H05K9/00—Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60R—VEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60R16/00—Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for

- B60R16/02—Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL

- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL

- F16L3/00—Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets

- F16L3/08—Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02G—INSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES

- H02G3/00—Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles

- H02G3/30—Installations of cables or lines on walls, floors or ceilings

- H02G3/32—Installations of cables or lines on walls, floors or ceilings using mounting clamps

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)

- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

- Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Description

ところで、自動車などの車両では、エンジンやモータの振動、路面から伝わる振動など、様々な振動が発生する。このため、振動が電磁ノイズ対策部材に伝導すると、電磁ノイズ対策部材の振動の振幅が大きくなり、電磁ノイズ対策部材に何らかの影響を与え得ると推測するに至った。

そこで、本願発明者は、磁性体コアを保持した保持部材(ケース)を取付部材によって車体に固定することにより、電磁ノイズ対策部材の振動の振幅を小さくする技術を開発した(特許文献1)。

また、弾性部材の固有振動数は、金属製の係止部材よりも小さいため、係止部材の振動エネルギーを弾性部材によって吸収することができるので、保持部材の共振を減少させることができる。

また、取付部材の係止部材を保持部材の挿入口に挿入すると、係止部材の係止孔に弾性部材の係止体が係止されるため、係止部材が挿入口から抜けないようにすることができる。

従って、係止部材の振動による振幅が大きくなるため、その分、弾性部材に伝わる振動エネルギーが小さくなるので、保持部材の共振をより一層減少させることができる。

また、係止部材を第1の突出部または第2の突出部に当接させた状態で挿入口に挿入させることができるため、突出部が突出形成されていない構造よりも、係止部材の接触抵抗を小さくすることができるので、挿入に必要な力を小さくすることができる。

[主な構造]

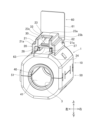

図1に示すように、本実施形態に係る電磁ノイズ対策部材1は、第1の磁性体コア部品40と、第2の磁性体コア部品41と、第1の磁性体コア部品40を内面に保持するための第1の保持部材10と、第2の磁性体コア部品41を内面に保持するための第2の保持部材50とを備えている。第1の磁性体コア部品40および第2の磁性体コア部品41は、相互に当接あるいは近接させることにより、電線(図示省略)の周囲を囲む磁性体コアを形成する。第1の磁性体コア部品40および第2の磁性体コア部品41は、それぞれ円筒を中心軸に沿って2つに切断した半円筒形状に形成されており、両者を相互に当接あるいは近接させることにより、環状の磁性体コアが形成される。本実施形態では、電線の縦断面形状は円形である。

図2(B)に示すように、電磁ノイズ対策部材1を所定箇所に取付けるための取付部材60は、取付部材60を所定箇所に固定するための固定部材61と、取付部材60を電磁ノイズ対策部材1に係止するための係止部材63とを備えている。固定部材61および係止部材63は、それぞれ板状に形成されている。固定部材61および係止部材63は、板面同士が直交する姿勢に配置されている。係止部材63には、係止孔65が上下方向に貫通形成されている。本実施形態では、係止孔65は平面視矩形に形成されている。固定部材61と係止部材63との間には屈曲部62が形成されている。係止部材63のうち、屈曲部62の近傍の左右には、段部64がそれぞれ形成されている。係止部材63は、左右に段部64がそれぞれ形成されている分、左右の幅が固定部材61よりも小さくなっている。固定部材61は、所定箇所、例えば、車体に溶着または接着などにより固定される。また、固定部材61にボルト挿通孔が貫通形成されている場合は、ボルトにより所定箇所に固定される。本実施形態では、取付部材60は、鉄、ステンレス、アルミニウムなどの金属により形成されている。

次に、取付部材60の係止部材63を電磁ノイズ対策部材1に係止するための係止構造について説明する。

図1に示すように、電磁ノイズ対策部材1は、取付部材60の係止部材63を係止するための係止構造部20を備えている。係止構造部20は、電磁ノイズ対策部材1の上部に形成されたハウジング21を備えている。ハウジング21は、上下方向で相対向する上壁23および下壁24を備えている。上壁23は、背面から見て平面視凹形状に形成されており、左右方向に延びた後壁23aと、後壁23aの右端から前方に延びた右壁23bと、後壁23aの左端から前方に延びた左壁23cとを備えている。右壁23bおよび左壁23cは、それぞれ後壁23aから下方にも延びており、相対向している。後壁23aは、相対向する右壁23bおよび左壁23cの各上端後部間を接合している。上壁23は、本発明の第1の壁の一例であり、下壁24は、本発明の第2の壁の一例である。

第1下ガイド突起部27aおよび第2下ガイド突起部28aは、挿入口22に挿入された係止部材63の下面にそれぞれ当接可能に配置されている。以下、第1下ガイド27および第2下ガイド28に共通の内容を説明する場合は、単に下ガイドという場合がある。また、第1下ガイド突起部27aおよび第2下ガイド突起部28aに共通の内容を説明する場合は、単に下ガイド突起部という場合がある。第1下ガイド突起部27aを有する第1下ガイド27および第2下ガイド突起部28aを有する第2下ガイド28は、本発明の第2の突出部の一例である。

付勢部33の下面であって、第1付勢部33aと第2付勢部33bとの間からは係止体34が下方に突出形成されている。係止体34は、傾斜面34aおよび係止面34bを有する。傾斜面34aは、付勢部33の下面から斜め前方に傾斜しており、係止面34bは、付勢部33の下面から垂下している。本実施形態では、係止体34は、付勢部33の下面のうち、前後方向の略中央に形成されている。また、弾性部材30は合成樹脂により形成されている。

また、取付部材60の各段部64(図2(B))は、ハウジング21のうち、挿入口22の左右に位置する各側壁21a,21aの各後端にそれぞれ係止される(図2(A))。これにより、係止部材63の挿入方向に作用する応力の総てが係止体34に及ばないようにすることができる。

また、図1に示すように、弾性部材30の付勢部33は、後壁23a、右壁23bおよび左壁23cにより囲まれた空間から露出しているため、工具を使って付勢部33の前端を上方に引き上げることにより、付勢部33と係止部材63との係止状態が解除され、係止部材63を挿入口22(図2(A))から後方へ抜き出すことができる。

第2上ガイド26の先端および第2下ガイド突起部28aの先端間の距離H、ならびに、第1上ガイド25の先端および第1下ガイド突起部27aの先端間の距離H(図7(A))は、それぞれ係止部材63の板厚D(図2(B))よりも長い。以下、距離Hをガイド間距離という。このため、挿入口22に挿入された係止部材63は、上ガイドおよび下ガイドとの間で隙間を形成可能になる。換言すると、挿入口22に挿入された係止部材63は、上ガイドおよび下ガイド間で上下に変位可能になる。挿入口22に挿入された係止部材63が上下に変位すると、係止部材63を付勢している弾性部材30の付勢部33が上下に弾性変形する。

従って、取付部材60の固定部材61が固定されている箇所が振動すると、その振動が係止部材63に伝導し、係止部材63が上下に振動するが、係止部材63を付勢している弾性部材30の付勢部33が振動を受けて上下に弾性変形するため、係止部材63の振動エネルギーが弾性部材30によって吸収されるので、弾性部材30が固定されている電磁ノイズ対策部材1の共振を小さくすることができる。

本願発明者は、本願発明の効果を実証するための振動試験を行った。以下、その振動試験の内容および試験結果について説明する。

1.試験条件

規格:JIS D1601-1995

規格名:自動車部品振動試験方法

振動条件の分類:1種(主として自動車)A種(車体又は懸架装置のばね上に取り付けられ、比較的振動の小さい場合)

2.試験内容

(1)共振点検出試験方法

周波数(振動数):5~400Hz、周期(5~400Hz):10min/往復、加速度:30m/s2、加振方向:X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向。

(2)振動試験機に取付けた電磁ノイズ対策部材の取付姿勢と、振動方向(XYZ)との関係は、図9(B)に示す。

、(H/D)%が負の値になっているものは、係止部材63の板厚Dの方がガイド間距離Hよりも長いため、係止部材63を挿入口22に挿入する際に、係止部材の前端63a(図2(B))が、上ガイドおよび下ガイド突起部(図7(A))の両方または一方を削りながら挿入されたものを示す。つまり、-11.2%のものは、-1.9%のものよりも、上ガイドおよび下ガイドの両方または一方を削った高さが高いことを示す。

図8は、各電磁ノイズ対策部材をX,Y,Z軸方向に加振した場合の試験結果を示すグラフであり、同図(A)はX軸方向に加振した場合の試験結果を示し、同図(B)はY軸方向に加振した場合の試験結果を示し、同図(C)はZ軸方向に加振した場合の試験結果を示す。同図(A)~(C)に示すように、振動周波数が20~400Hzに変化する期間において、各電磁ノイズ対策部材には、いくつかの共振点が現れた。その中で、共振が最大になったときの最大加速度をまとめた図表を図9(A)に示す。

図8に示すグラフおよび図9(A)に示す図表から、共振が最大になったときの電磁ノイズ対策部材の最大加速度は、(H/D)%が+2.8%のものは、他のもの(-11.2%、-1.9%)よりも小さかった。

つまり、電磁ノイズ対策部材を取付けた取付部材60が振動した場合に、(H/D)%が+2.8%の電磁ノイズ対策部材は、他の電磁ノイズ対策部材(-11.2%、-1.9%)よりも、共振を小さくすることができることが明らかになった。

(H/D)%が+2.8%の電磁ノイズ対策部材は、挿入口22に挿入された係止部材63が弾性部材30の係止体34に係止されたとき、係止部材63は、振動によって上下に変位可能になるため、係止部材63に伝導した振動の振幅が大きくなる。このため、係止部材63を付勢している弾性部材30の付勢部33は、振動を受けて上下に弾性変形するため、係止部材63の振動エネルギーが弾性部材30によって吸収されるので、電磁ノイズ対策部材の共振が小さくなると推測した。

また、弾性部材30の固有振動数は、金属製の係止部材63よりも小さいため、係止部材63の振動エネルギーを弾性部材30によって吸収することができるので、電磁ノイズ対策部材の共振を減少させることができると推測した。

一方、(H/D)%が負の値の電磁ノイズ対策部材は、挿入口22に挿入された係止部材63が弾性部材30の係止体34に係止されたとき、係止部材63が上ガイドおよび下ガイドに密着した状態になる。このため、係止部材63が上下に変位できなくなるため、弾性部材30の付勢部33も弾性変形することができず、弾性部材30が係止部材63の振動エネルギーを吸収することができないので、電磁ノイズ対策部材の共振が大きくなると推測した。

(1)上述した実施形態に係る電磁ノイズ対策部材1によれば、取付部材60の係止部材63は、弾性部材30によって係止されており、弾性部材30は係止部材63の振動を受けて弾性変形するため、係止部材63の振動エネルギーが弾性部材30によって吸収されるので、電磁ノイズ対策部材1の共振を減少させることができる。

また、弾性部材30の固有振動数は、金属製の係止部材63よりも小さいため、係止部材63の振動エネルギーを弾性部材30によって吸収することができるので、電磁ノイズ対策部材1の共振を減少させることができる。

また、取付部材60の係止部材63を挿入口22に挿入すると、係止部材63の係止孔65に弾性部材30の係止体34が係止されるため、係止部材63が挿入口22から抜けないようにすることができる。

従って、係止部材63の振動による振幅が大きくなるため、その分、弾性部材30の弾性変形量が大きくなり、吸収する振動エネルギーが大きくなるので、電磁ノイズ対策部材1の共振をより一層減少させることができる。

また、係止部材63を上ガイドおよび下ガイドに当接させた状態で挿入口22に挿入させることができるため、上ガイドおよび下ガイドが突出形成されていない構造よりも、係止部材63の接触抵抗を小さくすることができるので、挿入に必要な力を小さくすることができる。

(1)(H/D)%が+2.8%は一例であり、係止部材63が振動しても弾性部材30に係止された状態が維持されるならば、さらに、プラスの値を大きくすることができる。

(2)係止部材63が振動しても弾性部材30に係止された状態が維持され、かつ、係止部材63が上下に変位可能であり、さらに、弾性部材30が係止部材63を付勢した状態が維持されるならば、上ガイドおよび下ガイドの一方または両方を設けない構造でも良い。

(4)弾性部材30は金属により形成することもできる。また、付勢部33のうち、係止部材63に当接する部分をゴムにより形成することもできる。また、係止体34をゴムにより形成することもできる。

(6)固定部31と付勢部33との間にバネやゴムなどの弾性体を介在させることもできる。後壁23aが付勢部33の前端付近まで延びた構造の場合は、後壁23aと付勢部33との間にバネやゴムなどの弾性体を介在させることもできる。

10 第1の保持部材

20 係止構造部

21 ハウジング

22 挿入口

23 上壁

24 下壁

25 第1上ガイド

26 第2上ガイド

27 第1下ガイド

27a 第1下ガイド突起部

28 第2下ガイド

28a 第2下ガイド突起部

30 弾性部材

33 付勢部

34 係止体

40 第1の磁性体コア部品

41 第2の磁性体コア部品

50 第2の保持部材

60 取付部材

61 固定部材

63 係止部材

65 係止孔

Claims (3)

- 取付部材によって所定箇所に取付けられ、前記取付部材を構成する係止部材によって係止される電磁ノイズ対策部材であって、

電線の周囲を囲むための磁性体コアと、

前記磁性体コアを自身の内面に保持するための保持部材と、を備えており、

前記係止部材は、金属製の板状に形成されており、その両端部には段部が形成されており、

前記保持部材には、前記係止部材を挿入するための挿入口が形成されており、

前記保持部材は、弾性部材を備え、

前記挿入口は、相対向する第1の壁および第2の壁間と、前記第1の壁および前記第2の壁に交差し、相対向する第3の壁及び第4の壁間とによって形成されており、

前記第1の壁からは、前記挿入口に挿入された前記係止部材の第1面に当接可能な第1の突出部が前記挿入口に突出形成されており、

前記第2の壁からは、前記挿入口に挿入された前記係止部材の前記第1面と反対側の第2面に当接可能な第2の突出部が前記挿入口に突出形成されており、

前記第1の突出部および前記第2の突出部の各先端間の距離は、前記係止部材の板厚よりも長く構成され、

前記弾性部材は、前記挿入口に挿入された前記係止部材を係止し、

第3の壁及び第4の壁はそれぞれ、前記挿入口に挿入された前記係止部材の前記段部を係止し、

前記弾性部材は、前記係止部材が前記保持部材に対して振動する場合に、弾性変形することで前記係止部材から伝達される振動を吸収し、共振を小さくするように構成される電磁ノイズ対策部材。 - 前記係止部材には、係止孔が形成されており、

前記弾性部材には、前記挿入口に挿入された前記係止部材の前記係止孔に係止する係止体が設けられており、

前記挿入口に挿入され、前記係止体が前記係止孔に係止された前記係止部材は、前記弾性部材によって付勢された状態になることを特徴とする請求項1に記載の電磁ノイズ対策部材。 - 前記挿入口に挿入された前記係止部材は、前記係止体が前記係止孔に係止された状態を維持しつつ振動可能であることを特徴とする請求項2に記載の電磁ノイズ対策部材。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2020061774A JP7440900B2 (ja) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 電磁ノイズ対策部材 |

| PCT/JP2021/011539 WO2021200297A1 (ja) | 2020-03-31 | 2021-03-19 | 電磁ノイズ対策部材 |

| CN202180014998.9A CN115104163A (zh) | 2020-03-31 | 2021-03-19 | 电磁噪声对策构件 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2020061774A JP7440900B2 (ja) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 電磁ノイズ対策部材 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2021163798A JP2021163798A (ja) | 2021-10-11 |

| JP2021163798A5 JP2021163798A5 (ja) | 2023-02-27 |

| JP7440900B2 true JP7440900B2 (ja) | 2024-02-29 |

Family

ID=77927143

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2020061774A Active JP7440900B2 (ja) | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 電磁ノイズ対策部材 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP7440900B2 (ja) |

| CN (1) | CN115104163A (ja) |

| WO (1) | WO2021200297A1 (ja) |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2017103307A (ja) | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 北川工業株式会社 | ノイズ対策部材 |

| JP2018044621A (ja) | 2016-09-15 | 2018-03-22 | 大和化成工業株式会社 | ブラケット組付け構造 |

-

2020

- 2020-03-31 JP JP2020061774A patent/JP7440900B2/ja active Active

-

2021

- 2021-03-19 CN CN202180014998.9A patent/CN115104163A/zh active Pending

- 2021-03-19 WO PCT/JP2021/011539 patent/WO2021200297A1/ja active Application Filing

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2017103307A (ja) | 2015-11-30 | 2017-06-08 | 北川工業株式会社 | ノイズ対策部材 |

| JP2018044621A (ja) | 2016-09-15 | 2018-03-22 | 大和化成工業株式会社 | ブラケット組付け構造 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2021200297A1 (ja) | 2021-10-07 |

| JP2021163798A (ja) | 2021-10-11 |

| CN115104163A (zh) | 2022-09-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP1868861B1 (en) | Supporting device for supporting an in-vehicle mounted object | |

| EP2749778A1 (en) | Clip | |

| CN109421507B (zh) | 具有支架联接钩部的发动机悬置 | |

| JP7440900B2 (ja) | 電磁ノイズ対策部材 | |

| CN113439034B (zh) | 稳定器夹具、稳定器/稳定器夹具组件和用于生产稳定器夹具的方法 | |

| JP5194576B2 (ja) | ブラケット及びブラケットが取り付けられる車載用電子機器 | |

| JP7205243B2 (ja) | ブラケット付き導電路 | |

| CN112406649B (zh) | 座套紧固夹子 | |

| JP6354726B2 (ja) | 動力線を基盤部材に固定する固定アセンブリ、および、固定方法 | |

| JP7218712B2 (ja) | 産業車両用ホーンブラケットおよび産業車両用ホーン取付構造 | |

| KR100767824B1 (ko) | 차량용 ffc 하네스 고정클립 | |

| JP6376172B2 (ja) | 自動車の配索体ホルダ構造 | |

| JP5574278B2 (ja) | 車載部品 | |

| US7351001B1 (en) | Pillar shield for securing a wire harness | |

| JP7449632B2 (ja) | ワイヤーハーネスユニット | |

| JP6933784B1 (ja) | ロープフック | |

| JP7003857B2 (ja) | 車両の前部構造 | |

| CN108463393A (zh) | 机架的下横梁的加强部件 | |

| CN220227602U (zh) | 制动卡簧、制动钳总成及车辆 | |

| JP2011247394A (ja) | 樹脂部品の取付固定構造 | |

| CN209666830U (zh) | 燃油管安装组件及具有其的汽车 | |

| JP6464429B2 (ja) | ホルダ及びホルダの取付構造 | |

| JP2012095437A (ja) | ワイヤーハーネス取付構造 | |

| JP4246586B2 (ja) | 取付構造体 | |

| JP2021163878A (ja) | 車載用電子機器モジュール用の筐体、ブラケット付車載用電子機器モジュール用の筐体及び車両 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20230216 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20230220 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20231121 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20240116 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20240130 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20240208 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 7440900 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |