JP7257140B2 - ブレーキシリンダ及びユニットブレーキ - Google Patents

ブレーキシリンダ及びユニットブレーキ Download PDFInfo

- Publication number

- JP7257140B2 JP7257140B2 JP2018234822A JP2018234822A JP7257140B2 JP 7257140 B2 JP7257140 B2 JP 7257140B2 JP 2018234822 A JP2018234822 A JP 2018234822A JP 2018234822 A JP2018234822 A JP 2018234822A JP 7257140 B2 JP7257140 B2 JP 7257140B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- latch

- braking force

- brake

- spring

- spring brake

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60T—VEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES

- B60T13/00—Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems

- B60T13/10—Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release

- B60T13/24—Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release the fluid being gaseous

- B60T13/26—Compressed-air systems

- B60T13/38—Brakes applied by springs or weights and released by compressed air

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60T—VEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES

- B60T13/00—Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems

- B60T13/10—Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release

- B60T13/24—Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with fluid assistance, drive, or release the fluid being gaseous

- B60T13/26—Compressed-air systems

- B60T13/38—Brakes applied by springs or weights and released by compressed air

- B60T13/385—Control arrangements therefor

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Transportation (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Braking Arrangements (AREA)

- Braking Systems And Boosters (AREA)

Description

上記構成によれば、ねじの回転量で位置規制部とラッチとの距離を容易に変更することができる。

上記構成によれば、位置規制部によってラッチの傾きを抑制しつつ、操作部の操作量を所定量に規制することができるため、部品点数を低減することができる。

上記構成によれば、ラッチとケースとの間に軸受が設けられるため、ラッチの回転性能を向上させることができ、ラッチが傾いて止まることを抑制することができる。

上記構成によれば、位置規制部とラッチとの間に隙間があるので、位置規制部がラッチの復帰可能な変位を許容しつつ、位置規制部がラッチの過度な変位を規制することでリセット不良を抑制することができる。

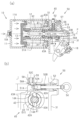

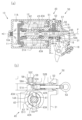

図1~図3に示すように、ユニットブレーキ1は、ブレーキばね12によるブレーキ力を出力するばねブレーキシリンダ10と、空気によるブレーキ力を出力する空気ブレーキシリンダ20とを備えている。ユニットブレーキ1は、ばねブレーキシリンダ10及び空気ブレーキシリンダ20から出力されたブレーキ力を制輪子頭37に伝達する伝達駆動部30を備えている。伝達駆動部30は、中空状の本体31を備えている。

ばねブレーキシリンダ10は、有底筒状の第1シリンダ11を備えている。第1シリンダ11は、本体31の上部の図中左側に接続されている。このため、本体31の一部が第1シリンダ11のケースの一部を兼ねている。ばねブレーキシリンダ10は、ブレーキばね12と、ブレーキばね12によって付勢される第1ピストン13と、ブレーキ力を伝達駆動部30に伝達するブレーキ力伝達部としての第1押棒14とを備えている。第1押棒14は、本体31内に突出している。

空気ブレーキシリンダ20は、有底筒状の第2シリンダ21を備えている。第2シリンダ21は、本体31のばねブレーキシリンダ10の下方の図中左側に接続されている。空気ブレーキシリンダ20は、ばね22と、ばね22によって付勢される第2ピストン23とを備えている。第2ピストン23の先端は、本体31内に突出して、連結ピン23Aを介してブレーキ梃子32に回動可能に連結されている。ブレーキ梃子32は、本体31に固定される第2支軸33を回転中心として回転する。ブレーキ梃子32の一端(図中上側)は、第2ピストン23に連結されている。

伝達駆動部30は、上記ブレーキ梃子32と、ブレーキ梃子32の他端に設けられる球面貫通孔32Aに嵌合する球面軸受34と、球面軸受34が外周面に固定される円筒状のさや棒35とを備えている。伝達駆動部30は、さや棒35の内面に螺合して設けられる第2押棒36と、さや棒35の外周面に設けられる隙間調整部39とを備えている。第2押棒36の基端側は、さや棒35の内部に挿入されている。第2押棒36の先端側には、制輪子頭37が連結ピン36Aを介して回動可能に取り付けられている。制輪子頭37は、本体31に連結ピン31Bを介して回転可能に設けられるハンガー38に回動可能に取り付けられている。制輪子頭37には、車輪3の踏面3Aに押し当てられる制輪子2が取り付けられる。

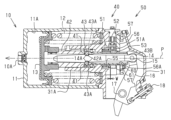

図4及び図5に示すように、クラッチ機構40は、第1押棒14と第1ピストン13とを連結する一対のボール41を備えている。ボール41は、第1ピストン13に連結される円筒状のボール受42の貫通孔42Aに保持されている。ボール受42の中心軸は、第1シリンダ11の中心軸Pと同一となるように連結されている。本体31は、ばねブレーキシリンダ10の内部に突出する円筒状の保持部31Aを備えている。第1押棒14及びボール受42は、保持部31A内に挿入されている。

図4及び図5に示すように、手動開放機構50は、第1ピストン13の中心軸P上に位置しつつ、本体31内に設けられている。手動開放機構50は、クラッチ機構40のクラッチ43の外周に固定される円筒状のラッチ51と、ラッチ51に取り付けられて本体31の外部に突出する引棒52とを備えている。なお、引棒52が操作部に相当する。

図6では、ばねブレーキシリンダ10によるブレーキ力を解放した「緩め状態」を示している。ばねブレーキシリンダ10の供給口10Aから圧縮空気を第1シリンダ11の第1作動室11Aに供給することで、ブレーキばね12の付勢力に抗して第1ピストン13が第1シリンダ11の底部から離間する側、図6(a)中右側へ移動する。そして、第1ピストン13に連結されたボール受42とボール41と第1押棒14とが図6(a)中右側へ移動すると、第1支軸17を回転中心としてばねブレーキレバー16が図中時計回りに回転する。

(1)引棒52(引輪54)が操作されたときにラッチ押えねじ60によってラッチ51が傾くことが抑制されるため、ばねブレーキシリンダ10のブレーキ力が解放された後にばねブレーキシリンダ10のブレーキ力が復帰しない、リセット不良を抑制することができる。

(4)ラッチ押えねじ60によってラッチ51の傾きを抑制しつつ、引棒52(引輪54)の操作量を所定量に規制することができるため、部品点数を低減することができる。

上記実施形態は、以下のように変更して実施することができる。上記実施形態及び以下の変更例は、技術的に矛盾しない範囲で互いに組み合わせて実施することができる。

・上記実施形態において、ラッチ押えねじ60の設置位置は、ラッチ51の傾きを抑制することができれば、任意に設定してもよい。

Claims (8)

- ばねブレーキのブレーキ力を解放する操作が行われる操作部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を駆動部に伝達するブレーキ力伝達部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を前記ブレーキ力伝達部に伝達及び遮断するクラッチ機構と、

前記操作部と前記クラッチ機構とを接続し、前記操作部の操作によって回転するラッチと、

前記ラッチの回転軸の軸方向に前記ラッチが傾くことを抑制する位置規制部と、

前記ラッチの回転軸に直交する方向に延出する板部材とを備え、

前記位置規制部は、前記板部材に取り付けられ前記ラッチとの距離を変更する変更部を有する

ブレーキシリンダ。 - 前記変更部は、回転量で距離が変更されるねじを有する

請求項1に記載のブレーキシリンダ。 - 前記位置規制部は、前記操作部が操作されるときの前記ラッチの回転量を所定量に規制する回転規制部を兼ねる

請求項1又は2に記載のブレーキシリンダ。 - ばねブレーキのブレーキ力を解放する操作が行われる操作部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を駆動部に伝達するブレーキ力伝達部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を前記ブレーキ力伝達部に伝達及び遮断するクラッチ機構と、

前記操作部と前記クラッチ機構とを接続し、前記操作部の操作によって回転するラッチと、

前記ラッチの回転軸の軸方向に前記ラッチが傾くことを抑制する位置規制部とを備え、

前記位置規制部は、前記操作部が操作されるときの前記ラッチの回転量を所定量に規制する回転規制部を兼ねる

ブレーキシリンダ。 - 前記ラッチと、前記ラッチが取り付けられる前記ブレーキシリンダのケースとの間に設けられる軸受を備える

請求項1~4のいずれか一項に記載のブレーキシリンダ。 - 前記位置規制部と前記ラッチとの間に前記ラッチが復帰可能な変位を許容する隙間を有する

請求項1~5のいずれか一項に記載のブレーキシリンダ。 - ばねブレーキのブレーキ力を解放する操作が行われる操作部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を駆動部に伝達するブレーキ力伝達部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を前記ブレーキ力伝達部に伝達又は遮断するクラッチ機構と、

前記操作部と前記クラッチ機構とを接続し、前記操作部の操作によって回転するラッチと、

前記ラッチの回転軸の軸方向に前記ラッチが傾くことを規制する位置規制部と、

前記ブレーキ力伝達部を介して前記ブレーキ力が伝達される前記駆動部としての制輪子頭と、

前記ラッチの回転軸に直交する方向に延出する板部材とを備え、

前記位置規制部は、前記板部材に取り付けられ前記ラッチとの距離を変更する変更部を有する

ユニットブレーキ。 - ばねブレーキのブレーキ力を解放する操作が行われる操作部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を駆動部に伝達するブレーキ力伝達部と、

前記ばねブレーキのブレーキ力を前記ブレーキ力伝達部に伝達又は遮断するクラッチ機構と、

前記操作部と前記クラッチ機構とを接続し、前記操作部の操作によって回転するラッチと、

前記ラッチの回転軸の軸方向に前記ラッチが傾くことを規制する位置規制部と、

前記ブレーキ力伝達部を介して前記ブレーキ力が伝達される前記駆動部としての制輪子頭とを備え、

前記位置規制部は、前記操作部が操作されるときの前記ラッチの回転量を所定量に規制する回転規制部を兼ねる

ユニットブレーキ。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018234822A JP7257140B2 (ja) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | ブレーキシリンダ及びユニットブレーキ |

| CN201911111072.2A CN111319593B (zh) | 2018-12-14 | 2019-11-14 | 制动缸和单元制动器 |

| TW108141340A TWI779249B (zh) | 2018-12-14 | 2019-11-14 | 煞車缸及煞車單元 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018234822A JP7257140B2 (ja) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | ブレーキシリンダ及びユニットブレーキ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2020094674A JP2020094674A (ja) | 2020-06-18 |

| JP2020094674A5 JP2020094674A5 (ja) | 2022-01-06 |

| JP7257140B2 true JP7257140B2 (ja) | 2023-04-13 |

Family

ID=71085562

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018234822A Active JP7257140B2 (ja) | 2018-12-14 | 2018-12-14 | ブレーキシリンダ及びユニットブレーキ |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP7257140B2 (ja) |

| CN (1) | CN111319593B (ja) |

| TW (1) | TWI779249B (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2022117697A (ja) * | 2021-02-01 | 2022-08-12 | ナブテスコ株式会社 | ブレーキシステム、ブレーキ装置の制御方法、ブレーキ装置の制御プログラムおよびブレーキ装置の制御装置 |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2010164193A (ja) | 2008-12-17 | 2010-07-29 | Nabtesco Corp | ユニットブレーキ |

| WO2014162960A1 (ja) | 2013-04-03 | 2014-10-09 | ナブテスコ株式会社 | ブレーキシリンダ装置、及びブレーキ装置 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS62227847A (ja) * | 1986-03-28 | 1987-10-06 | Nippon Air Brake Co Ltd | ばねブレ−キシリンダ |

| JPS62227848A (ja) * | 1986-03-28 | 1987-10-06 | Nippon Air Brake Co Ltd | ばねブレ−キシリンダ |

| DE19744141C1 (de) * | 1997-10-07 | 1999-03-04 | Roto Frank Ag | Beschlag für Fenster, Türen oder dergleichen |

| CN201895670U (zh) * | 2010-12-08 | 2011-07-13 | 青岛四方车辆研究所有限公司 | 轨道车辆单元制动器弹簧停车装置 |

| WO2015020063A1 (ja) * | 2013-08-06 | 2015-02-12 | ナブテスコ株式会社 | ブレーキシリンダ装置及びディスクブレーキ装置 |

-

2018

- 2018-12-14 JP JP2018234822A patent/JP7257140B2/ja active Active

-

2019

- 2019-11-14 CN CN201911111072.2A patent/CN111319593B/zh active Active

- 2019-11-14 TW TW108141340A patent/TWI779249B/zh active

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2010164193A (ja) | 2008-12-17 | 2010-07-29 | Nabtesco Corp | ユニットブレーキ |

| WO2014162960A1 (ja) | 2013-04-03 | 2014-10-09 | ナブテスコ株式会社 | ブレーキシリンダ装置、及びブレーキ装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN111319593A (zh) | 2020-06-23 |

| CN111319593B (zh) | 2022-07-01 |

| TW202028033A (zh) | 2020-08-01 |

| JP2020094674A (ja) | 2020-06-18 |

| TWI779249B (zh) | 2022-10-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| RU2681110C1 (ru) | Тормоз транспортного средства, в частности дисковый тормоз транспортного средства | |

| US7703582B2 (en) | Device for adjusting a dual-servo drum brake with internal shoes | |

| KR930000191B1 (ko) | 디스크 브레이크식 캘리퍼 조립장치 | |

| JP5587880B2 (ja) | ディスクブレーキ用の調整装置 | |

| JP5628801B2 (ja) | ディスクブレーキ用の調整装置 | |

| JP6649699B2 (ja) | 両軸受リール | |

| CN105494278B (zh) | 双轴承绕线轮 | |

| JP6486490B2 (ja) | 商用車用ディスクブレーキ | |

| US8573370B2 (en) | Disk brake device | |

| CN108026994B (zh) | 制动装置 | |

| JP4355311B2 (ja) | ディスクブレーキ装置 | |

| CN111201386B (zh) | 用于鼓式制动器的带磨损行程调节的张开单元和鼓式制动器 | |

| JP7257140B2 (ja) | ブレーキシリンダ及びユニットブレーキ | |

| JP2013087838A (ja) | 静止用機械式ディスクブレーキ | |

| JP6382340B2 (ja) | ドラムブレーキ装置 | |

| US9566956B2 (en) | Electric parking brake device | |

| JP5064781B2 (ja) | ディスクブレーキ装置 | |

| JP4469801B2 (ja) | ディスクブレーキ装置 | |

| JP7079724B2 (ja) | 魚釣用リール | |

| JP7223519B2 (ja) | ブレーキシリンダ装置及びブレーキ装置 | |

| JP4357385B2 (ja) | 電動式ブレーキ装置 | |

| JPH07229527A (ja) | ディスクブレーキ装置 | |

| JP2008068840A (ja) | 電動パーキングブレーキシステム | |

| KR101808141B1 (ko) | 드럼 브레이크 | |

| JP2002335835A (ja) | 両軸受リールのドラグ調整機構 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20211122 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20211122 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220927 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20221004 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20221205 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20230314 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20230403 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 7257140 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |