JP6832640B2 - 可撓性取手付袋 - Google Patents

可撓性取手付袋 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6832640B2 JP6832640B2 JP2016114901A JP2016114901A JP6832640B2 JP 6832640 B2 JP6832640 B2 JP 6832640B2 JP 2016114901 A JP2016114901 A JP 2016114901A JP 2016114901 A JP2016114901 A JP 2016114901A JP 6832640 B2 JP6832640 B2 JP 6832640B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- handle

- bag

- columnar

- suspension

- handle portion

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 242

- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 39

- 229920000092 linear low density polyethylene Polymers 0.000 claims description 7

- 239000004707 linear low-density polyethylene Substances 0.000 claims description 7

- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 4

- 229920005992 thermoplastic resin Polymers 0.000 claims description 3

- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 5

- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 5

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4

- 238000000034 method Methods 0.000 description 4

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 4

- 239000005038 ethylene vinyl acetate Substances 0.000 description 3

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3

- 229920001684 low density polyethylene Polymers 0.000 description 3

- 239000004702 low-density polyethylene Substances 0.000 description 3

- 229920001200 poly(ethylene-vinyl acetate) Polymers 0.000 description 3

- 229920000219 Ethylene vinyl alcohol Polymers 0.000 description 2

- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 2

- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2

- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 2

- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 description 2

- 229920001328 Polyvinylidene chloride Polymers 0.000 description 2

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2

- 229920005648 ethylene methacrylic acid copolymer Polymers 0.000 description 2

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2

- 239000000463 material Substances 0.000 description 2

- 229920002239 polyacrylonitrile Polymers 0.000 description 2

- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 2

- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 2

- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 description 2

- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 2

- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 2

- 239000005033 polyvinylidene chloride Substances 0.000 description 2

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2

- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920010126 Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Polymers 0.000 description 1

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1

- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N ethene;ethenol Chemical compound C=C.OC=C UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004715 ethylene vinyl alcohol Substances 0.000 description 1

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1

- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1

- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1

- 239000012770 industrial material Substances 0.000 description 1

- 229920000554 ionomer Polymers 0.000 description 1

- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1

- 229920006284 nylon film Polymers 0.000 description 1

- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1

- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1

- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1

- 229920006289 polycarbonate film Polymers 0.000 description 1

- 229920006267 polyester film Polymers 0.000 description 1

- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1

- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1

- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Bag Frames (AREA)

Description

上記第一の取手部が、第一の柄部、並びに上記第一の柄部及び上記袋部を連結している第一の懸垂部を有し、

上記第一の懸垂部が、2以上の第一の柱状懸垂部、又は2以上の第一の柱状懸垂部及び2以上の上記第一の柱状懸垂部に接続されている第一の面状懸垂部を含み、

上記第一の柄部が、上記第一の柄部から上記袋部に向かって伸び、かつ上記第一の柄部を把持した際に上記第一の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第一の折込部を有し、

上記第一の柄部及び2以上の上記第一の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状であり、

下記の(a)〜(e)の少なくとも1つを示す、可撓性取手付袋:

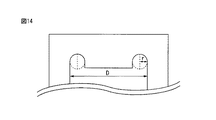

(a)1つの上記第一の柱状懸垂部及び他の1つの上記第一の柱状懸垂部の間の長さDが85mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが13.0mm以上であること、

(b)1つの上記第一の柱状懸垂部及び他の1つの上記第一の柱状懸垂部の間の長さDが90mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが10.0mm以上であること、

(c)1つの上記第一の柱状懸垂部及び他の1つの上記第一の柱状懸垂部の間の長さDが110mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが5.0mm以上であること、

(d)1つの上記第一の柱状懸垂部及び他の1つの上記第一の柱状懸垂部の間の長さDが130mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが2.0mm以上であること、

(e)1つの上記第一の柱状懸垂部及び他の1つの上記第一の柱状懸垂部の間の長さD(mm)と、上記曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。

〈2〉上記袋部に、第二の取手部が取り付けられている、上記〈1〉項に記載の可撓性取手付袋。

〈3〉上記第二の取手部が、第二の柄部、並びに上記第二の柄部及び上記袋部を連結している第二の懸垂部を有し、

上記第二の懸垂部が、2以上の第二の柱状懸垂部、又は2以上の第二の柱状懸垂部及び2以上の上記第二の柱状懸垂部に接続されている第二の面状懸垂部を含み、

上記第二の柄部が、上記第二の柄部から上記袋部に向かって伸び、かつ上記第二の柄部を把持した際に上記第二の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第二の折込部を有し、

上記第二の柄部及び2以上の上記第二の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状である、

上記〈2〉項に記載の可撓性取手付袋。

〈4〉下記の(a)〜(e)の少なくとも1つを示す、上記〈2〉又は〈3〉項に記載の可撓性取手付袋:

(a)1つの上記第二の柱状懸垂部及び他の1つの上記第二の柱状懸垂部の間の長さDが85mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが13.0mm以上であること、

(b)1つの上記第二の柱状懸垂部及び他の1つの上記第二の柱状懸垂部の間の長さDが90mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが10.0mm以上であること、

(c)1つの上記第二の柱状懸垂部及び他の1つの上記第二の柱状懸垂部の間の長さDが110mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが5.0mm以上であること、

(d)1つの上記第二の柱状懸垂部及び他の1つの上記第二の柱状懸垂部の間の長さDが130mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが2.0mm以上であること、

(e)1つの上記第二の柱状懸垂部及び他の1つの上記第二の柱状懸垂部の間の長さD(mm)と、上記曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。

〈5〉上記第一の取手部が、上記袋部、上記第一の柄部、及び2以上の上記第一の柱状懸垂部で四方を囲まれた把持開口部を更に有し、

上記注出口部が、上記把持開口部に形成されている、

上記〈2〉〜〈4〉項のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。

〈6〉上記袋部に対して上記第一の取手部の反対側に、上記第二の取手部が形成されている、上記〈2〉〜〈5〉項のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。

〈7〉上記第一の折込部と上記第一の柄部の間の第一の折り曲げ予定線の少なくとも一部がシールされておらず、

上記第一の折り曲げ予定線の両側が少なくとも部分的にシールされており、かつ、

上記第一の折り曲げ予定線が、上記第一の柄部を把持する際に折り曲げられる、上記第一の柄部と上記第一の折込部の間の便宜的な線でもある、

上記〈1〉〜〈6〉項のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。

〈8〉上記第一の折り曲げ予定線のシールされている長さの割合が、50%以下である、上記〈7〉項に記載の可撓性取手付袋。

〈9〉上記第二の折込部と上記第二の柄部の間の第二の折り曲げ予定線の少なくとも一部がシールされておらず、

上記第二の折り曲げ予定線の両側が少なくとも部分的にシールされており、かつ、

上記第二の折り曲げ予定線が、上記第二の柄部を把持する際に折り曲げられる、上記第二の柄部と上記第二の折込部の間の便宜的な線でもある、

上記〈2〉〜〈8〉項のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。

〈10〉袋部、並びに上記袋部に取り付けられた第一の取手部、及び注出口部を含む可撓性取手付袋であって、

上記第一の取手部が、第一の柄部、並びに上記第一の柄部及び上記袋部を連結している第一の懸垂部を有し、

上記第一の懸垂部が、2以上の第一の柱状懸垂部、又は2以上の第一の柱状懸垂部及び2以上の上記第一の柱状懸垂部に接続されている第一の面状懸垂部を含み、

上記第一の柄部が、上記第一の柄部から上記袋部に向かって伸び、かつ上記第一の柄部を把持した際に上記第一の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第一の折込部を有し、

上記第一の柄部及び2以上の上記第一の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状であり、

上記第一の折込部と上記第一の柄部の間の第一の折り曲げ予定線の少なくとも一部がシールされておらず、

上記第一の折り曲げ予定線の両側が少なくとも部分的にシールされており、かつ、

上記第一の折り曲げ予定線が、上記第一の柄部を把持する際に折り曲げられる、上記第一の柄部と上記第一の折込部の間の便宜的な線でもある、

可撓性取手付袋。

従来の可撓性取手付袋の一形態を、図16に示している。図16では、可撓性取手付袋1が、袋部2、並びに袋部2に取り付けられた第一の取手部3及び注出口部4(図16はキャップが装着された状態を示している)を有し、第一の取手部3が、第一の柄部5、並びに第一の柄部5及び袋部2を連結している第一の懸垂部6を有する。また、第一の懸垂部6が、2以上の第一の柱状懸垂部6aを含み;第一の柄部5が、第一の柄部5から袋部2に向かって伸び、かつ第一の柄部5を把持した際に第一の柄部5と重なるようにして折り込まれるように形成されている第一の折込部7を有し;第一の取手部3が、袋部2、第一の柄部5、及び2以上の第一の柱状懸垂部6aで四方を囲まれた把持開口部8を有し;注出口部4が、把持開口部8に形成されている。また、この図16では、第一の折込部7は、第一の折込部7と第一の柱状懸垂部6aの間にある切り込み9によって、第一の柱状懸垂部6aから隔てられている。

本発明の可撓性取手付袋は、袋部、並びに袋部に取り付けられた第一の取手部、及び注出口部を含み;第一の取手部が、第一の柄部、並びに第一の柄部及び袋部を連結している第一の懸垂部を有し;第一の懸垂部が、2以上の第一の柱状懸垂部、又は2以上の第一の柱状懸垂部及び2以上の第一の柱状懸垂部に接続されている第一の面状懸垂部を含み;第一の柄部が、第一の柄部から袋部に向かって伸び、かつ第一の柄部を把持した際に第一の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第一の折込部を有し;第一の柄部及び2以上の第一の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状であり;当該袋は、下記の(a)〜(e)の少なくとも1つを示す:

(a)1つの第一の柱状懸垂部及び他の1つの第一の柱状懸垂部の間の長さDが85mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが13.0mm以上であること、

(b)1つの第一の柱状懸垂部及び他の1つの第一の柱状懸垂部の間の長さDが90mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが10.0mm以上であること、

(c)1つの第一の柱状懸垂部及び他の1つの第一の柱状懸垂部の間の長さDが110mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが5.0mm以上であること、

(d)1つの第一の柱状懸垂部及び他の1つの第一の柱状懸垂部の間の長さDが130mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが2.0mm以上であること、

(e)1つの第一の柱状懸垂部及び他の1つの第一の柱状懸垂部の間の長さD(mm)と、曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。

(a)長さDは85mm以上であり、かつ曲線加工rは13.0mm以上であること、

(b)長さDは90mm以上であり、かつ曲線加工rは10.0mm以上であること、

(c)長さDは110mm以上であり、かつ曲線加工rは5.0mm以上であること、

(d)長さDは130mm以上であり、かつ曲線加工rは2.0mm以上であること、

(e)長さD(mm)と、曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。

(a)1つの第二の柱状懸垂部及び他の1つの第二の柱状懸垂部の間の長さDが85mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが13.0mm以上であること、

(b)1つの第二の柱状懸垂部及び他の1つの第二の柱状懸垂部の間の長さDが90mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが10.0mm以上であること、

(c)1つの第二の柱状懸垂部及び他の1つの第二の柱状懸垂部の間の長さDが110mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが5.0mm以上であること、

(d)1つの第二の柱状懸垂部及び他の1つの第二の柱状懸垂部の間の長さDが130mm以上であり、かつ上記曲線状の曲線加工rが2.0mm以上であること、

(e)1つの第二の柱状懸垂部及び他の1つの第二の柱状懸垂部の間の長さD(mm)と、曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。

袋部は、特に限定されないが、収納物、例えば液体及び/又は粉体等を収納する部分である。袋部の形成は、特に限定されないが、例えば、複数のフィルムを重ね合わせ、注出口部を除き、袋部を形成する部分の周囲をシールすること、又は複数のフィルムを重ね合わせ、袋部を形成する部分の周囲をシールすること等によって行うことができる。

取手部は、これを把持することによって、袋部を持ち上げる部分、又は袋部を運ぶ部分である。取手部の形状は、取手部が、柄部、並びに柄部及び袋部を連結している懸垂部を有している場合には、特に限定されない。取手部の寸法は、本発明の可撓性取手付袋を実施可能な範囲において、特に限定されない。

柄部は、把持する部分でよく、かつ柄部から袋部に向かって伸び、柄部を把持した際に柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている折込部を有している。また、柄部及び折込部には、これらの部分を形成するフィルム同士を接合するシールが施されていてよい。

懸垂部は、柄部と袋部とを連結する部分であり、折込部の両側に存在している2以上の柱状懸垂部、及びこの柱状懸垂部に接続されている、任意選択的な面状懸垂部を有している。柱状懸垂部の幅は、袋部を持ち運び可能な耐久性及び取扱性を有していれば、特に限定されない。柱状懸垂部の幅は、例えばこの可撓性取手付袋を扱う対象や、当該袋に入れる内容物並びにその体積及び質量を考慮することによって、決めてもよい。

注出口部は、袋部から物体、例えば液体や粉体などを出し、かつ/又は入れるのに用いられる部分である。本発明の可撓性取手付袋を実施可能な範囲において、注出口部と袋部の間には、これらを連結する流路、例えば管等が形成されていてもよい。注出口部の形態の例としては、スパウトの形態、及び袋部の一部に注出口専用のシールを施した形態を挙げることができる。このうち、袋部の一部に注出口専用のシールを施した形態では、そのシールの横に、開封用の切れ込みを入れてもよい。

袋部には、上記の注出口部に加えて、別の注出口部が取り付けられていてもよい。この場合には、一方の注出口部を物体、例えば液体や粉体などを入れるのに用い、かつ他方の注出口部を当該物体を取り出すのに用いてよい。例えば、上記の袋部の一部に注出口専用のシールを施した形態の注出口部に関しては、これを、上記物体を取り出すのに用いてよい。

袋部、並びに袋部に取り付けられた取手部を含む、600mm×250mmの可撓性取手付袋を用意した。当該袋の作成は、NY(15μ)/LLDPE(20μ)/LLDPE(130μ)の積層構造の有しているフィルムを4枚用意し、これらのフィルムをLLDPE層を最内面、すなわち内側に向け、かつヒートシールを施すことによって行った。作成された可撓性取手付袋の取手部は、柄部、並びに柄部及び袋部を連結している懸垂部を有し、当該懸垂部が4つの柱状懸垂部を含んでいる。また、柄部は、当該柄部から袋部に向かって伸び、かつこの柄部を把持した際に柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている折込部を有している。さらに、当該柄部及び4つの柱状懸垂部の間の角部の形状は、曲線状であり、当該角部には、具体的には、曲線加工(r)が施されている。なお、柱状懸垂部の本数は、袋部の正面の2つの柱状懸垂部と、袋部の裏面の2つの柱状懸垂部を合計した本数である。

例1〜21の可撓性取手付袋に関して、柄部及びこれに連結されている柱状懸垂部にかかる荷重に対する耐久性の評価を行った。具体的には、可撓性取手付袋の袋部に水10Lを充填し、当該袋の取手部を把持し、かつ当該袋を上下に振動させた。上下移動を1回分の振動とし、当該袋を10回分で振動させた。角部の曲線加工rと、折込部の両側の2つの柱状懸垂部において1つの柱状懸垂部及び他の1つの柱状懸垂部の間の長さDと、柄部及び/又は柱状懸垂部の破損の有無とを、下記の表1〜4に示している。

r=−0.2375D+33.958 (II)

r≧−0.2375D+33.000 (I)

2,102,402,502 袋部

2a,102a,402a,502a 袋部の折込線

3,103,403,503,803,903,1103,1203 第一の取手部

4,104,404,504 注出口部

5,105,405,505,805,905,1105,1205 第一の柄部

6,106,406,506,806,906,1106,1206 第一の懸垂部

6a,106a,506a,1106a,1206a 第一の柱状懸垂部

6b,106b 第一の面状懸垂部

7,107,507,807,907,1107,1207 第一の折込部

8,508 把持開口部

9, 切り込み

101,201,301,501,801,901,1101,1201 角部

13,413,513,713 第二の取手部

415,515,715 第二の柄部

416,516,716 第二の懸垂部

416a,516a 第二の柱状懸垂部

416b,516b 第二の面状懸垂部

417,517 第二の折込部

411,511,711 角部

1110,1210,1310 シール

1110a,1210a 直線状シール

1110b,1210b 直線状シール

1110c,1210c 直線状シール

1111,1211 第一の折り曲げ予定線

Claims (10)

- 袋部、並びに前記袋部に取り付けられた第一の取手部、及び注出口部を含む可撓性取手付袋であって、

前記第一の取手部が、第一の柄部、並びに前記第一の柄部及び前記袋部を連結している第一の懸垂部を有し、

前記第一の懸垂部が、2以上の第一の柱状懸垂部、又は2以上の第一の柱状懸垂部及び2以上の前記第一の柱状懸垂部に接続されている第一の面状懸垂部を含み、

前記第一の柄部が、前記第一の柄部から前記袋部に向かって伸び、かつ前記第一の柄部を把持した際に前記第一の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第一の折込部を有し、

前記第一の柄部及び2以上の前記第一の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状であり、

前記袋部に、第二の取手部が取り付けられており、

前記第二の取手部が、第二の柄部、並びに前記第二の柄部及び前記袋部を連結している第二の懸垂部を有し、

前記第二の懸垂部が、2以上の第二の柱状懸垂部、又は2以上の第二の柱状懸垂部及び2以上の前記第二の柱状懸垂部に接続されている第二の面状懸垂部を含み、

前記第二の柄部が、前記第二の柄部から前記袋部に向かって伸び、かつ前記第二の柄部を把持した際に前記第二の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第二の折込部を有し、

前記第二の柄部及び2以上の前記第二の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状であり、

前記第二の折込部と前記第二の柄部の間に第二の折り曲げ予定線を有し、

前記第二の折り曲げ予定線の少なくとも一部がシールされておらず、

前記第二の折り曲げ予定線の両側が少なくとも部分的にシールされており、

前記第二の折り曲げ予定線が、前記第二の柄部を把持する際に折り曲げられる、前記第二の柄部と前記第二の折込部の間の便宜的な線でもあり、

前記可撓性取手付袋は、厚さ10μm以上500μm以下の熱可塑性樹脂フィルムで形成されており、かつ、

下記の(a)〜(e)の少なくとも1つを示す、可撓性取手付袋:

(a)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが85mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが13.0mm以上であること、

(b)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが90mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが10.0mm以上であること、

(c)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが110mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが5.0mm以上であること、

(d)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが130mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが2.0mm以上であること、

(e)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さD(mm)と、前記曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。 - 袋部、並びに前記袋部に取り付けられた第一の取手部、及び注出口部を含む可撓性取手付袋であって、

前記第一の取手部が、第一の柄部、並びに前記第一の柄部及び前記袋部を連結している第一の懸垂部を有し、

前記第一の懸垂部が、2以上の第一の柱状懸垂部、又は2以上の第一の柱状懸垂部及び2以上の前記第一の柱状懸垂部に接続されている第一の面状懸垂部を含み、

前記第一の柄部が、前記第一の柄部から前記袋部に向かって伸び、かつ前記第一の柄部を把持した際に前記第一の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第一の折込部を有し、

前記第一の柄部及び2以上の前記第一の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状であり、

前記第一の折込部と前記第一の柄部の間に第一の折り曲げ予定線を有し、

前記第一の折り曲げ予定線の少なくとも一部がシールされておらず、

前記第一の折り曲げ予定線の両側が少なくとも部分的にシールされており、かつ、

前記第一の折り曲げ予定線が、前記第一の柄部を把持する際に折り曲げられる、前記第一の柄部と前記第一の折込部の間の便宜的な線でもあり、

前記可撓性取手付袋は、厚さ10μm以上500μm以下の熱可塑性樹脂フィルムで形成されており、かつ、

下記の(a)〜(e)の少なくとも1つを示す、可撓性取手付袋:

(a)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが85mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが13.0mm以上であること、

(b)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが90mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが10.0mm以上であること、

(c)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが110mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが5.0mm以上であること、

(d)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さDが130mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが2.0mm以上であること、

(e)1つの前記第一の柱状懸垂部及び他の1つの前記第一の柱状懸垂部の間の長さD(mm)と、前記曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。 - 前記袋部に、第二の取手部が取り付けられている、請求項2に記載の可撓性取手付袋。

- 前記第二の取手部が、第二の柄部、並びに前記第二の柄部及び前記袋部を連結している第二の懸垂部を有し、

前記第二の懸垂部が、2以上の第二の柱状懸垂部、又は2以上の第二の柱状懸垂部及び2以上の前記第二の柱状懸垂部に接続されている第二の面状懸垂部を含み、

前記第二の柄部が、前記第二の柄部から前記袋部に向かって伸び、かつ前記第二の柄部を把持した際に前記第二の柄部と重なるようにして折り込まれるように形成されている第二の折込部を有し、

前記第二の柄部及び2以上の前記第二の柱状懸垂部の間の角部の形状が、曲線状である、

請求項1又は3に記載の可撓性取手付袋。 - 下記の(a)〜(e)の少なくとも1つを示す、請求項4に記載の可撓性取手付袋:

(a)1つの前記第二の柱状懸垂部及び他の1つの前記第二の柱状懸垂部の間の長さDが85mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが13.0mm以上であること、

(b)1つの前記第二の柱状懸垂部及び他の1つの前記第二の柱状懸垂部の間の長さDが90mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが10.0mm以上であること、

(c)1つの前記第二の柱状懸垂部及び他の1つの前記第二の柱状懸垂部の間の長さDが110mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが5.0mm以上であること、

(d)1つの前記第二の柱状懸垂部及び他の1つの前記第二の柱状懸垂部の間の長さDが130mm以上であり、かつ前記曲線状の曲線加工rが2.0mm以上であること、

(e)1つの前記第二の柱状懸垂部及び他の1つの前記第二の柱状懸垂部の間の長さD(mm)と、前記曲線状の曲線加工r(mm)との間の関係が、下記の式(I)で表されること:

r≧−0.2375D+33.000 (I)

[式中、D≧85mm]。 - 前記第一の取手部が、前記袋部、前記第一の柄部、及び2以上の前記第一の柱状懸垂部で四方を囲まれた把持開口部を更に有し、

前記注出口部が、前記把持開口部に形成されている、

請求項1及び3〜5のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。 - 前記袋部に対して前記第一の取手部の反対側に、前記第二の取手部が形成されている、請求項1、3、4、及び5のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。

- 前記第一の折り曲げ予定線のシールされている長さの割合が、50%以下である、請求項2又は3に記載の可撓性取手付袋。

- 前記第一の折込部上、及び前記第一の柄部上に、それぞれ、直線状シールを有し、かつ、

前記直線状シールの長手方向は、前記第一の柱状懸垂部のうちの1つから前記第一の柱状懸垂部のうちの他の1つへの方向と同じである、

請求項1〜8のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。 - 前記可撓性取手付袋は、PET/AL/PET/LLDPE、OPP/PE、OPP/EVA、NY/LLDPE、又はOPP/LLDPEで形成されている、請求項1〜9のいずれか一項に記載の可撓性取手付袋。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016114901A JP6832640B2 (ja) | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 可撓性取手付袋 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016114901A JP6832640B2 (ja) | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 可撓性取手付袋 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2017218209A JP2017218209A (ja) | 2017-12-14 |

| JP2017218209A5 JP2017218209A5 (ja) | 2019-03-28 |

| JP6832640B2 true JP6832640B2 (ja) | 2021-02-24 |

Family

ID=60657490

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2016114901A Active JP6832640B2 (ja) | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 可撓性取手付袋 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6832640B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7170465B2 (ja) * | 2018-08-30 | 2022-11-14 | 株式会社細川洋行 | ガゼット袋およびバッグインボックス |

| US11939137B2 (en) | 2018-11-30 | 2024-03-26 | Dow Global Technologies Llc | Flexible container with dispensing pump |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US4846587A (en) * | 1988-09-30 | 1989-07-11 | The Proctor & Gamble Company | Flaccid bag having improved integrally formed carrying handle |

| JP2005212884A (ja) * | 2004-02-02 | 2005-08-11 | Kau Pack Kk | 切り込み穴を備えたガゼットパウチ |

| WO2011031343A1 (en) * | 2009-09-10 | 2011-03-17 | Smart Bottle Inc. | Flexible container having flexible handles |

| JP2011189965A (ja) * | 2010-03-15 | 2011-09-29 | Nippon Paper Crecia Co Ltd | 包装袋及びロール製品パッケージ。 |

| JP6473906B2 (ja) * | 2014-10-06 | 2019-02-27 | Next Innovation合同会社 | 製袋容器及び製袋容器の製造方法 |

-

2016

- 2016-06-08 JP JP2016114901A patent/JP6832640B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2017218209A (ja) | 2017-12-14 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8007174B2 (en) | Bag-like container with spout | |

| WO2014002730A1 (ja) | パウチ容器 | |

| US20090238502A1 (en) | Perforated easy opening pouch | |

| JP6832640B2 (ja) | 可撓性取手付袋 | |

| JP6291893B2 (ja) | 詰替え容器 | |

| US20180346218A1 (en) | Bags with tear lines | |

| US11358772B2 (en) | Spouted pouch | |

| JP5573245B2 (ja) | 詰替え容器 | |

| JP4935096B2 (ja) | 注出口部付き袋 | |

| JP2016188093A (ja) | パウチ容器 | |

| JP4074001B2 (ja) | 自立性パウチ | |

| JP6287239B2 (ja) | フレキシブル包装体 | |

| JP4876561B2 (ja) | 注出口部付き袋 | |

| JP5663877B2 (ja) | 詰替え容器 | |

| JP5323045B2 (ja) | 複合容器 | |

| JP6082208B2 (ja) | ドラム缶用内袋、内袋ユニット及び充填方法 | |

| JP6659999B2 (ja) | 注出口付きパウチ | |

| WO2018083980A1 (ja) | スパウト付きパウチ | |

| US20120195534A1 (en) | Flat film bag for use in automated filling systems | |

| JP2006273338A (ja) | 詰め替え用パウチ | |

| JP6942967B2 (ja) | 包装袋 | |

| JP6772705B2 (ja) | 包装袋 | |

| JP6769197B2 (ja) | 包装袋 | |

| JP7076774B2 (ja) | 液状物充填用複合バック | |

| JP2003040281A (ja) | 角底包装袋 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190214 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190214 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20191120 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20191126 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200526 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200716 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210105 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210202 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6832640 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |