JP5938328B2 - カード発券装置 - Google Patents

カード発券装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5938328B2 JP5938328B2 JP2012235528A JP2012235528A JP5938328B2 JP 5938328 B2 JP5938328 B2 JP 5938328B2 JP 2012235528 A JP2012235528 A JP 2012235528A JP 2012235528 A JP2012235528 A JP 2012235528A JP 5938328 B2 JP5938328 B2 JP 5938328B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- card

- roller

- settling

- cards

- pad

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Devices For Checking Fares Or Tickets At Control Points (AREA)

- Conveying Record Carriers (AREA)

- Ticket-Dispensing Machines (AREA)

- Control Of Vending Devices And Auxiliary Devices For Vending Devices (AREA)

Description

乗務員が発売するカードを所持して車内発売する場合は、車内で発売した分のカード補充は、バスの運行業務終了後に人手で行う必要がある。

(1)カードを水平な姿勢で積載する貯留方式のため、カード面積以上の貯留サイズが必要である。

(2)カードを貯留するケースと同じユニット内に、カードを発券するためのローラと、そのローラを駆動するモータ等を設けているため、機構が複雑になり質量も増加する。

(3)1台のカード発券機では1種類のカードしか発券できない。

上記瀬切りローラは、カードを引き出す方向の正回転とカードを引き戻す方向の逆回転とが可能であり、上記瀬切りパッドは、上記瀬切りローラとの間に上記カードの上端部付近を挟む位置と挟まない位置とに開閉可能であるのが望ましい。

また、上記搬送ローラによるカードの搬送方向下流側に、カードの有無を検知するセンサを設けるとよい。

また、1台のカード発券装置で複数種類のカードを発券できる。しかも、機構がシンプルであり、丈夫で軽量にすることができる。

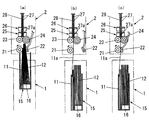

図1は、この発明によるカード発券装置の一実施形態における金庫側と運賃箱側の構成を示す図である。図2はそのカード発券装置により発券するカードの種類による、カード貯留部の上昇位置の違いを説明するための図、図3はカードbの発券動作を説明するための図、図4はカードaの発券動作を説明するための図である。これらの図は、いずれも運賃箱に金庫が挿着されている状態におけるものである。

運賃箱は、一般にワンマンバスの車内における乗車口又は降車口の近傍で乗務員が確認し易い位置に設置され、乗客が運賃あるいはそれと共に乗車区間を印字した整理券を投入し、乗務員がそれを確認する運賃徴収用装置である。プリペイドカードの投入やICカードのタッチによる精算器や、両替器などを備えたものも多い。

このように「金庫」は、毎日バス車両と事務所とを行き来しており、且つ「金庫」の中身を回収するための定型業務がある。

そして、その金庫を精算する際に、精算機を経由して発売の履歴データを回収し、カードの補充も精算機によって自動補充する。したがって、人手を介することなく、カードの発売管理とカード補充を行うことができ、カード発売に対する省力化を図ることができる。

図1において、運賃箱に挿着される金庫側(金庫内の一部)1にカード貯留部15を設けている。このカード貯留部15内には、複数種類のカードをそれぞれ垂直状態に支持して水平方向に所要数枚ずつ、カードの種類ごとに上端部の高さを異ならせて貯留できる。

この例では、第1の種類のカード11(カードa)と第2の種類のカード12(カードb)を、それぞれ所要枚数ずつ貯留している。

そして、後述するカード貯留部昇降用モータ5(図5参照)と簡単なカムあるいはラック・ピニオン機構等によって、このカード貯留部15を任意の高さに上昇及び下降させることができる構造にしている。

その搬送ローラ23とアイドルローラ24によって搬送されるカードを案内するために、僅かな間隔で対向する一対の平行なガイド板27によって、カード搬送路28を形成している。

瀬切りパッド22は、瀬切りローラ21との間にカード11又は12の上端部付近を挟む閉位置と、挟まない開位置とに開閉可能であり、後述する瀬切りパッド開閉用モータ6(図5参照)によって駆動される。

また、この実施形態では、搬送ローラ23と瀬切りローラ21は、後述するローラ回転用モータ7(図5参照)によって常に一緒に正逆転するように構成している。それによって、搬送ローラ23と瀬切りローラ21の回転機構が共通になる。

カードbである第2の種類のカード12を発券するときは、瀬切りパッド22を開位置にした状態で、カード貯留部15を図2の(a)に示すように、カード12の上端が高さhになるように上昇させる。それによって、瀬切りローラ21がカード12の上端部付近の表面に接触する。

この状態で再び瀬切りローラ21と搬送ローラ23を正転させれば、カード12aが上方へ搬送されてカードbとして発券される。

そして、図4の(a)に示すように瀬切りパッド22を閉位置に移動させると、瀬切りパッド22が全てのカード11とカード12を瀬切りローラ21との間に挟んで、図4で一番左側のカード11の上端部を瀬切りローラ21に押し付ける。

この状態で再び瀬切りローラ21と搬送ローラ23を正転させれば、カード11aが上方へ搬送されてカードaとして発券される。

なお、この制御部は、運賃箱全体の制御を行うマイクロコンピュータを備えた制御部(制御ユニット)を兼用することができる。

制御部3にカードbの発券指示信号が入力すると、制御部3はこの図6に示す処理を開始する。まずステップS1で、前述したように、カード貯留部15を図2の(a)に示すように、カード12の上端が高さhになるように上昇させる。

その後、ステップS8で瀬切りパッド22を閉じて、図3の(c)に示すように引き出されたカード12aを瀬切りローラ21と瀬切りパッド22で挟み込み、ステップS9で再び瀬切りローラ21と搬送ローラ23を正転させる。これは、引き出されたカード12aの重送をチェックするためである。

ここで、第2センサ26が「明」状態(YES)であれば、カード12aが殆ど搬送されておらず、1枚だけであると判断する。

その後、ステップS20で瀬切りローラ21と搬送ローラ23を逆転させ、引き出されたカード12aを引き戻し、ステップS21で第2センサ26が、ステップS22で第1センサ25が順次「明」になったら、ステップS23で瀬切りローラ21と搬送ローラ23を停止させる。

その後、ステップS10へ戻って再び上記の重送の判別を行って、その判別結果に応じた上述の処理を実行する。

このようにして、カードの発券が必ず1枚ずつ行われ、一度に2枚以上のカードが発券されてしまうことがないようにしている。

まず、制御部3内のタイマに所定の時間t秒をセットしてスタートさせる。タイマはCPUの動作クロックをカウントし、t秒後にタイムアップする。そのタイマのタイムアップを判断し、YESになると第2センサ26が「明」状態か否かを判断し、YESであればステップS11へ進み、NOであればステップS18へ進む。t秒は短い時間で、例えば0.1秒程度である。

すなわち、制御部3にカードaの発券指示信号が入力すると、制御部3はこの図8に示す処理を開始する。まずステップS31で、カード貯留部15を図2の(b)に示したように、カード12の上端が高さh+αになるまで上昇させる。それによって、瀬切りローラ21がカード11の上端部付近の表面に接触する。

ステップS2で瀬切りパッド22を閉じると、図4の(a)に示すように、瀬切りパッド22が全てのカード11とカード12を瀬切りローラ21との間に挟んで、図4で一番左側のカード11の上端部を瀬切りローラ21に押し付ける。

その後、ステップS3で瀬切りローラ21と搬送ローラ23を正転させると、瀬切りローラ21と接触しているカード11aが上方へ搬送され、ステップS4でその上端部が第1センサ25によって検知される(第1センサが「暗」になる)と、ステップS5で瀬切りローラ21と搬送ローラ23を停止させる。

しかし、ここで引き出されたカード11aの重送をチェックするため、ステップS8で瀬切りパッド22を閉じて、図4の(c)に示すように引き出されたカード11aを摩擦力が大きい瀬切りパッド22で搬送ローラに押し付けながら、ステップS9で再び瀬切りローラ21と搬送ローラ23を正転させる。

上述した実施形態では、2種類のカードを発券できるようにしたが、カード貯留部15の底面の高さを3段以上に異ならせれば、3種類以上のカードを貯留して、カード貯留部15の上昇位置によってそのいずれかを選択して発券できるようにすることも可能である。

その場合は、可搬の機器側にカード貯留部15を昇降可能に設け、固定の装置側に、瀬切りローラ21と瀬切りパッド22及び搬送ローラ23とアイドルローラ24等を設ければよい。

6:瀬切りパッド開閉用モータ 7:ローラ回転用モータ

11:第1の種類のカード(カードa) 12:第2の種類のカード(カードb)

11a:引き出されたカード11 12a:引き出されたカード12

15:カード貯留部 16:高段部

21:瀬切りローラ 22:瀬切りパッド 23:搬送ローラ

24:アイドルローラ 25:第1センサ 26:第2センサ

27:ガイド板 27a:透孔 28:カード搬送路

30:タイマ 31:カード貯留部昇降用モータ駆動回路

32:瀬切りパッド開閉用モータ駆動回路 33:ローラ回転用モータ駆動回路

Claims (4)

- 固定の装置に着脱可能な可搬の機器側に、複数種類のカードをそれぞれ垂直状態に支持して水平方向に所要数枚ずつ、カードの種類ごとに上端部の高さを異ならせて貯留するカード貯留部を昇降可能に設け、

前記固定の装置側に、前記カード貯留部の昇降位置に応じて、該カード貯留部に貯留された複数種類のカードのうちのいずれかの種類のカードの上端部付近の表面に接触して、該種類のカードを引き出す瀬切りローラ、及び該カードを前記瀬切りローラに押し付ける瀬切りパッドと、前記瀬切りローラによって引き出されたカードを発券方向へ搬送する搬送ローラとを設けた

ことを特徴とするカード発券装置。 - 前記固定の装置が運賃箱であり、前記可搬の機器が前記運賃箱に挿着される金庫であることを特徴とする請求項1に記載のカード発券装置。

- 前記瀬切りローラは、前記カードを引き出す方向の正回転と該カードを引き戻す方向の逆回転とが可能であり、

前記瀬切りパッドは、前記瀬切りローラとの間に前記カードの上端部付近を挟む位置と挟まない位置とに開閉可能である

ことを特徴とする請求項1又は2に記載のカード発券装置。 - 前記搬送ローラによる前記カードの搬送方向下流側に、前記カードの有無を検知するセンサを設けたことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のカード発券装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012235528A JP5938328B2 (ja) | 2012-07-26 | 2012-10-25 | カード発券装置 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012165664 | 2012-07-26 | ||

| JP2012165664 | 2012-07-26 | ||

| JP2012235528A JP5938328B2 (ja) | 2012-07-26 | 2012-10-25 | カード発券装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014041585A JP2014041585A (ja) | 2014-03-06 |

| JP2014041585A5 JP2014041585A5 (ja) | 2015-09-24 |

| JP5938328B2 true JP5938328B2 (ja) | 2016-06-22 |

Family

ID=50393765

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012235528A Active JP5938328B2 (ja) | 2012-07-26 | 2012-10-25 | カード発券装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5938328B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6064658B2 (ja) * | 2013-02-18 | 2017-01-25 | レシップホールディングス株式会社 | 精算機 |

| CN107423777B (zh) * | 2017-05-26 | 2023-06-02 | 浙江维融电子科技股份有限公司 | 一种发卡箱 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US3126008A (en) * | 1959-02-09 | 1964-03-24 | Data storage access mechanism | |

| JPH02181892A (ja) * | 1989-01-09 | 1990-07-16 | Nippon Signal Co Ltd:The | カード発行機 |

| DE3943136A1 (de) * | 1989-12-28 | 1991-07-04 | Helmut Steinhilber | Vorrichtung zur automatischen zufuhr von einzelblaettern und dergleichen zu einer bueromaschine |

-

2012

- 2012-10-25 JP JP2012235528A patent/JP5938328B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014041585A (ja) | 2014-03-06 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2015092326A (ja) | 貨幣処理装置、貨幣処理方法および貨幣処理システム | |

| JPH0223912B2 (ja) | ||

| JP5938328B2 (ja) | カード発券装置 | |

| JP6490338B2 (ja) | 有価媒体処理装置、有価媒体処理システム及び有価媒体処理方法 | |

| JP4107510B2 (ja) | 硬貨入出金装置 | |

| JP2009271803A (ja) | 紙葉類取扱装置 | |

| JP3971101B2 (ja) | 貨幣処理機 | |

| JP3568748B2 (ja) | 循環式紙幣入出金機 | |

| JP3568747B2 (ja) | 循環式紙幣入出金機 | |

| JP3658530B2 (ja) | カード繰出装置 | |

| EP2320391A1 (en) | Valuable media handling apparatus and valuable media handling method | |

| KR101788680B1 (ko) | 공병회수장치 | |

| JP4172909B2 (ja) | 貨幣入金機 | |

| JP3889539B2 (ja) | カード発行装置 | |

| JP4992002B2 (ja) | 還流式紙幣収納装置、及び還流式紙幣処理装置 | |

| JP4198482B2 (ja) | 紙幣出金機 | |

| JP2501687B2 (ja) | 紙幣入出金装置 | |

| JP2019066976A (ja) | 自動取引装置及び自動取引装置におけるジャム回避方法 | |

| JP3568746B2 (ja) | 循環式紙幣入出金機 | |

| KR101900768B1 (ko) | 통장처리장치와 금융기기 및 통장처리방법 | |

| JPH0424895A (ja) | 媒体処理装置 | |

| JPH11259694A (ja) | 券発行装置 | |

| JP5778984B2 (ja) | 紙葉類処理装置の紙葉類収納庫及び紙葉類処理装置 | |

| JP2019053642A (ja) | 貨幣処理装置、貨幣処理システムおよび貨幣処理方法 | |

| JP2577783B2 (ja) | 自動取引装置における証書発行方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150806 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150806 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160428 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160510 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160516 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5938328 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |