JP5164605B2 - ゲーム装置 - Google Patents

ゲーム装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5164605B2 JP5164605B2 JP2008045709A JP2008045709A JP5164605B2 JP 5164605 B2 JP5164605 B2 JP 5164605B2 JP 2008045709 A JP2008045709 A JP 2008045709A JP 2008045709 A JP2008045709 A JP 2008045709A JP 5164605 B2 JP5164605 B2 JP 5164605B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- medal

- game

- space

- unit

- medals

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Slot Machines And Peripheral Devices (AREA)

Description

プレーヤの操作に基づいてフィールド面上に積み上げられたゲーム媒体を媒体獲得領域に移動させ獲得するゲーム装置において、

開口部を有し、前記開口部から進入した前記ゲーム媒体を前記フィールド面上に積み上げる積上部材と、

前記積上部材により積み上げられたゲーム媒体を前記媒体獲得領域側に移動させる移動部材と、

を備えることを特徴とするゲーム装置に関係する。

請求項1において、

前記フィールド面の上方において前記開口部に向けて前記ゲーム媒体を誘導する積上誘導部材を更に備えるようにしてもよい。

前記積上誘導部材は、

前記フィールド面の上方に設けられたゲーム盤面であって、

前記ゲーム盤面は、

所定の間隔をあけて相対して設けられた2つの盤面で形成され、前記2つの盤面に挟まれた空間を通過することで、前記ゲーム媒体が前記開口部に向けて誘導されるようにしてもよい。

前記2つの盤面に挟まれた空間において前記ゲーム媒体の移動方向を誘導する移動誘導部と、

前記ゲーム媒体を前記開口部へ高い確率で誘導する積上誘導状態と、前記ゲーム媒体を前記開口部へ低い確率で誘導する積上非誘導状態との間で前記移動誘導部を移動させる誘導動力部とを更に備えるようにしてもよい。

前記移動部材は、

前記積上部材の一部を形成し、前記積み上げられたゲーム媒体を前記フィールド面に沿って前記媒体獲得領域側にスライドさせるスライド部であるとともに、

前記スライド部をスライドさせるスライド動力部を更に備えるようにしてもよい。

前記積上部材は、

前記スライド部と、前記媒体獲得領域側に配置され、前記開口部から進入したゲーム媒体のスライドを禁止するためのスライド禁止部とを有し、

前記スライド禁止部は、

前記ゲーム媒体のスライドの禁止を解除することで前記スライド部が前記ゲーム媒体を前記媒体獲得空間側にスライドさせるようにしてもよい。

1−1.メダルの移動と積上げ

図1は、本発明の実施の形態に係るゲーム装置10の外観構成を示す斜視図である。本実施形態のゲーム装置10は、互いに平行な2つの円形面を有するメダル(ゲーム媒体の一例)を用いたメダルゲームを行うものである。図1に示すように、本実施形態のゲーム装置10は、筐体12の前面の上部に透明のアクリル板により構成された窓14が設けられており、プレーヤが筐体12の内部を視認可能になっているとともに、プレーヤが筐体12の内部を触れることができないようになっている。そして本実施形態では、筐体12の内部をゲーム空間として機能させている。

そして本実施形態では、図3(A)に示すように円筒形状部材34が、その前方の半分に対応する前半部分40(スライド禁止部の一例)と、その後方の半分に対応する後半部分42とに分割されている。そして前半部分40は、前半部分40の上方であって誘導面38の前方に水平に設けられた回動軸44に取り付けられており、回動軸44が図示しないモータ(回動動力部116の一例)によって回動されることにより、前半部分40は回動軸44を中心として図中矢印Aの方向に回動するようになっている。すなわち円筒形状部材34は、図3(B)に示すように、前半部分40が図中矢印Aの方向に回動することによって開いた状態となり、前半部分40が開いた状態から逆方向に回動することによって、図3(A)に示すように閉じた状態となる。

ここで水平面31の左右側に設けられたメダル倒壊空間62は、図1に示すように、いわゆるメダルプッシャーゲームが行われる空間となっている。すなわちメダル倒壊空間62には、水平面31から落下したメダルが雑然と配置されるプッシャーフィールド64と、プッシャーフィールド64の上を前後にスライドすることにより、プッシャーフィールド64の上に配置されたメダルをスライドさせる押し板66(ゲーム媒体移動部の一例)とが設けられている。

また図1に示すように、左側のメダル回収空間68の更に左方には、人間の手および腕の形状を模したオブジェクト72(外力付与部、通過部の一例)が設けられている。このオブジェクト72は、オブジェクト72の奥側端74を固定端として、図示しないモータ(通過動力部の一例)によって動作し、図6に示すように水平面31の上方の空間を通過するようになっている。すなわちオブジェクト72は、水平面31の上方の空間に対して外力を与えることができ、水平面31の上にメダルタワーが存在する場合には、メダルタワーに対して外力を与えることができる。具体的にはオブジェクト72は、水平面31から少なくとも1枚のメダルの厚さよりも高い位置を通過することにより、水平面31およびスライド誘導部56と衝突しないようになっている。

図8は、本実施形態のゲーム装置10の機能ブロック図である。

図9は、本実施形態のゲーム装置10の奥側面24に形成されたメダル移動空間26の正面図である。図9に示すように、メダル移動空間26の上部の左右には、それぞれメダル送出口28が設けられているが、各メダル送出口28の両側には、メダル送出口28から送出されたメダルの落下方向(移動方向の一例)を誘導(規制)する一対の第1のワイパー300(移動誘導部の一例)が設けられている。そして各一対の第1のワイパー300は、その上端を回動軸として一定の速さでメダル移動空間26の中で、図中矢印Bで示すように左右に回動するように動作する。

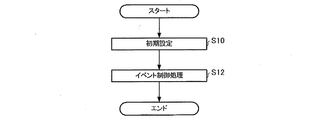

図12は、本実施形態のゲーム装置10で行われる処理の流れの概略を示すフローチャートである。図12に示すように本実施形態では、まず、初期設定処理として、メダルの投入枚数や、イベントの発生回数などを初期値に設定する処理を行う(ステップS10)。そして、イベント制御処理として、各種のイベントのイベント発生条件が満たされたか否かを判定し、イベント発生条件が満たされたイベントを実行する処理を行う(ステップS12)。

上記実施形態で説明した手法は、一例を示したに過ぎず、上記実施形態の手法と同様の効果を奏する均等な手法を採用した場合においても本発明の範囲に含めることができる。また本発明は、上記実施形態で説明したものに限らず、種々の変形実施が可能である。そして上記実施形態の手法や、変形例として後述する各種の手法は、本発明を実現する手法として適宜組み合わせて採用することができる。

20 メダル貯留皿、22 メダル通路、24 奥側面、26 メダル移動空間、

28 メダル送出口、30 釘、31 水平面、32 メダル積上空間、

34 円筒形状部材、36 スライド部材、38 誘導面、40 前半部分、

42 後半部分、44 回動軸、46 切欠き、48 先端部分、50 所定位置、

51 前端、52 メダル獲得空間、54 メダル払出口、56 スライド誘導部、

58 メダルタワー誘導路、60 側端通路、62 メダル倒壊空間、

64 プッシャーフィールド、66 押し板、68 メダル回収空間、

70 メダル落下空間、72 オブジェクト、74 奥側端、76 穴、78 樋部材、

80 メダル供給部、

100 検出部、102 投入検出部、104 積上検出部、106 獲得検出部、

110 記憶部、112 情報記憶媒体、114 メダル送出部、116 回動動力部、

118 スライド動力部、120 誘導動力部、122 外力付与部、

124 通過動力部、126 供給動力部、128 表示部、130 音出力部、

200 処理部、202 ゲーム処理部、204 条件設定部、206 判定部、

208 動作制御部、212 表示制御部、214 音処理部、

300 第1のワイパー、302 ディスプレイ、304 分母部分、

306 分子部分、308 第2のワイパー、310、規制部材

Claims (13)

- ゲームフィールド上のゲーム媒体を媒体獲得領域に移動させ獲得するゲーム装置であって、

前記ゲームフィールドは、第1のゲームフィールドと第2のゲームフィールドとを有し、

前記ゲームフィールドに向けて移動するゲーム媒体のうち、開口部に進入した前記ゲーム媒体を前記第1のゲームフィールド面上に積み上げる積上部材と、

前記積上部材により積み上げられたゲーム媒体を前記媒体獲得領域側に移動させる移動部材と、

前記ゲームフィールドに向けて移動するゲーム媒体のうち、前記積上部材の開口部に進入せずに、前記第2のゲームフィールドに移動したゲーム媒体を、前記媒体獲得領域側に移動させるゲーム媒体移動部と、

を備えることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項1において、

前記ゲーム装置内に投入された前記ゲーム媒体の移動方向を誘導または規制する移動誘導部と、

前記ゲーム媒体を前記開口部へ高い確率で誘導する積上誘導状態と、前記ゲーム媒体を前記開口部へ低い確率で誘導する積上非誘導状態との間で前記移動誘導部を移動させる誘導動力部と、

を更に備えることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項1または2において、

前記移動部材によって、積み上げられたゲーム媒体が移動させられる際に、新たなゲーム媒体が前記開口部に進入することを防ぐために動作する積上規制部を更に有することを特徴とするゲーム装置。 - 請求項1〜3のいずれかにおいて、

前記ゲームフィールドが、前記積上部材により積み上げられた前記第1ゲームフィールド面上のゲーム媒体が倒壊された場合に、当該倒壊されたゲーム媒体が前記第2ゲームフィールドに移動可能な構造を有していることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項1〜4のいずれかにおいて、

前記移動部材は、

前記積上部材の一部を形成し、前記積み上げられたゲーム媒体を前記第1のフィールド面に沿って前記媒体獲得領域側にスライドさせるスライド部であるとともに、

前記スライド部をスライドさせるスライド動力部を更に備えることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項5において、

前記積上部材は、

前記スライド部と、前記開口部から進入したゲーム媒体の前記媒体獲得領域へのスライドを禁止するためのスライド禁止部とを有し、

前記スライド禁止部は、

前記ゲーム媒体のスライドの禁止を解除することで前記スライド部が前記ゲーム媒体を前記媒体獲得領域側にスライドさせることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項6において、

前記スライド禁止部は、

積み上げられたゲーム媒体を視認可能な部材で構成されたことを特徴とするゲーム装置。 - 請求項1において、

前記積み上げられたゲーム媒体の移動領域外から移動領域上に移動可能に設けられた外力付与部と、

前記外力付与部の移動を制御する移動制御部と、

を備え、

前記移動制御部が、所定の条件を満たした場合に、前記外力付与部を前記移動領域上に積み上げられているゲーム媒体に当接するよう移動させることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項8において、

前記外力付与部は、

前記移動領域の上方の空間に対して外力を付与することを特徴とするゲーム装置。 - 請求項8、9のいずれかにおいて、

前記外力付与部として、

前記移動領域上方の空間を移動する移動外力付与部と、

前記移動外力付与部を動作させる動力部と、

を更に備えることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項8において、

前記外力付与部として、

前記移動領域および前記積上げられたゲーム媒体の少なくとも一方に対して、前記ゲーム媒体を供給するゲーム媒体供給部を備えることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項8、11のいずれかにおいて、

前記移動領域は、

前記移動領域に対して外力が付与されると振動する構造を有していることを特徴とするゲーム装置。 - 請求項8〜12のいずれかにおいて、

所与のイベントを発生させるイベント発生条件が満たされたことを判定する処理を行う判定部を更に備え、

前記外力付与部が、

前記イベント発生条件が満たされた場合に、前記移動領域および前記積み上げられたゲーム媒体の少なくとも一方に対して外力を付与することを特徴とするゲーム装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008045709A JP5164605B2 (ja) | 2008-02-27 | 2008-02-27 | ゲーム装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008045709A JP5164605B2 (ja) | 2008-02-27 | 2008-02-27 | ゲーム装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009201640A JP2009201640A (ja) | 2009-09-10 |

| JP2009201640A5 JP2009201640A5 (ja) | 2011-03-31 |

| JP5164605B2 true JP5164605B2 (ja) | 2013-03-21 |

Family

ID=41144499

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008045709A Expired - Fee Related JP5164605B2 (ja) | 2008-02-27 | 2008-02-27 | ゲーム装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5164605B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6082948B2 (ja) * | 2014-09-04 | 2017-02-22 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | ゲーム機 |

| JP6447864B2 (ja) * | 2014-10-22 | 2019-01-09 | 株式会社セガゲームス | ゲーム装置 |

| JP6638893B2 (ja) * | 2018-06-15 | 2020-01-29 | 株式会社セガゲームス | メダル積上げ装置 |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4423706B2 (ja) * | 1999-07-16 | 2010-03-03 | 株式会社セガ | メダルプッシャゲーム装置 |

| JP3315401B2 (ja) * | 2000-02-17 | 2002-08-19 | コナミ株式会社 | メダルゲーム機 |

| JP3824062B2 (ja) * | 2001-11-05 | 2006-09-20 | 株式会社タイトー | プッシャーゲーム機 |

| JP3676297B2 (ja) * | 2001-12-21 | 2005-07-27 | コナミ株式会社 | メダルゲーム機 |

| JP2005124624A (ja) * | 2003-10-21 | 2005-05-19 | Taito Corp | 傾斜ピンパネルを有するメダルゲーム機 |

| JP4525199B2 (ja) * | 2004-05-20 | 2010-08-18 | 株式会社セガ | 物品取得ゲーム装置 |

| JP2007061365A (ja) * | 2005-08-31 | 2007-03-15 | Copcom Co Ltd | ゲーム装置 |

-

2008

- 2008-02-27 JP JP2008045709A patent/JP5164605B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2009201640A (ja) | 2009-09-10 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| AU2009200779B2 (en) | Gaming Machine Having Multiplying Symbol Ability | |

| JP2014000320A (ja) | 抽選ゲーム装置 | |

| US10614675B2 (en) | Gaming machine, control method for machine, and program for gaming machine utilizing virtual three-dimensional space | |

| JP5164605B2 (ja) | ゲーム装置 | |

| JP5763972B2 (ja) | 遊技機 | |

| JP5004827B2 (ja) | ゲーム装置 | |

| JP5155062B2 (ja) | メダルゲーム機 | |

| JP2009201641A (ja) | ゲーム装置 | |

| JP5520549B2 (ja) | ゲーム機 | |

| JP2021045411A (ja) | 抽選装置 | |

| JP2018082725A (ja) | ゲーミングマシン、ゲーミング方法及び記録媒体 | |

| JP4185504B2 (ja) | プッシャー型ゲーム機 | |

| JP6599600B2 (ja) | ゲーミングマシン、ゲーミング方法及び記録媒体 | |

| JP5815991B2 (ja) | 遊技機 | |

| EP2119480A1 (en) | Game machine | |

| JP5097645B2 (ja) | メダル投出装置およびそれを用いたメダルゲーム機 | |

| RU2654166C2 (ru) | Интерфейс для ставок | |

| US20100317422A1 (en) | Gaming machine | |

| JP3984803B2 (ja) | プッシャーゲーム機 | |

| JP5478868B2 (ja) | 遊技機用の貯留皿とこの貯留皿を備える遊技機 | |

| JP4919989B2 (ja) | ゲームの移動体移動装置及びゲーム機 | |

| JP5002051B2 (ja) | 遊技機 | |

| JP5122421B2 (ja) | メダル投入装置及びゲーム機 | |

| JP5978359B2 (ja) | 遊技機 | |

| JP3662537B2 (ja) | メダルゲーム機 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110210 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110210 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20111212 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20111214 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120213 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20121205 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20121218 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151228 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5164605 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151228 Year of fee payment: 3 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |