JP4935490B2 - 圧電デバイス - Google Patents

圧電デバイス Download PDFInfo

- Publication number

- JP4935490B2 JP4935490B2 JP2007120553A JP2007120553A JP4935490B2 JP 4935490 B2 JP4935490 B2 JP 4935490B2 JP 2007120553 A JP2007120553 A JP 2007120553A JP 2007120553 A JP2007120553 A JP 2007120553A JP 4935490 B2 JP4935490 B2 JP 4935490B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- electrode

- electrode pad

- vibrating piece

- package

- piezoelectric vibrating

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Description

従来の圧電デバイスは、パッケージ内に、例えば、圧電材料で形成した圧電振動片を収容している。

圧電振動片は、例えば水晶ウエハを矩形にエッチングして駆動用の電極を設けることにより形成されている。

また、パッケージ側に形成され、圧電振動片と接続されて、駆動電圧を印加するための一対の電極パッドを電気的に確実に分離するために、電極パッドどうしの間に、切欠き部を形成する手法も知られている(特許文献2参照)。

さらに、圧電振動片を収容するパッケージを蓋体により気密に封止する際に、シール用の導体膜を形成する水晶発振器が知られている(特許文献3参照)。

この水晶発振器では、容器体(パッケージ)の表面(内側表面)に形成した一対の電極パッドの外側に溝を形成して、導電性接着剤が該溝に流れ込むことで、上記シール用導体膜に触れて、短絡することを防止している。

図9は、圧電振動片のうち、例えば、ATカット振動片と呼ばれる矩形もしくは短冊状の圧電振動片1であり、その主面には、励振電極2が形成されている。励振電極2には、これと接続された一方の引出し電極3を介して駆動電圧が印加される。また、他方の引出し電極4は、裏面に形成された図示しない励振電極と接続されている。

この場合、電極パッド5に図示しない導電性接着剤を塗布して、圧電振動片1の引出し電極3を載置し、電極パッド6にも同様に導電性接着剤を塗布して、圧電振動片1の電極パッド4を載置し、加熱硬化させることにより接合される。

特に、最近は、圧電振動片1が、図示の寸法で、例えば、Xの寸法が1.5mm、Zの寸法が1.0mm、Yの寸法(厚さt)が60μm程度ときわめて小さいものが製造されるようになると、導電性接着剤が僅かに流れただけで、短絡を生じる可能性がある。

一方、導電性接着剤は、その塗布量により、要求される圧電振動片1の接合強度を得ているから、短絡の可能性をおそれて極端に塗布量を減らすことは難しい。

かくして、短絡を生じることなく、圧電振動片の十分な接合強度を得ることができる圧電デバイスを得ることができる。

上記構成によれば、圧電振動片のパッケージの内側底面と対向する面において、当該対向面に形成された励振電極と接続されていない方の引出し電極が接合される電極パッド(一方の電極パッド)は、その外縁の少なくとも、前記パッケージの内側に臨んだ領域に溝が形成されている。このため、接合の際に励振電極に向かって導電性接着剤が流れても、溝に入り込むので、導電性接着剤と励振電極が接することが防止され、短絡が有効に回避される。

上記構成によれば、圧電振動片のパッケージの内側底面と対向する面において、当該対向面に形成された励振電極と接続されていない方の引出し電極が接合される電極パッド(一方の電極パッド)は、他方の電極パッドの上面よりも低くされているから、圧電振動片の対応する引出し電極との間の間隔が大きくなる。このため、一方の電極パッド側では、他方の電極パッド側と比べて、当該間隔に導電性接着剤が留まる量が大きく、接合の際に励振電極に向かって導電性接着剤が流れることが有効に防止される。これとは逆に他方の電極パッド側では、圧電振動片の対応する引出し電極との間の間隔は狭くなるから、導電性接着剤は広く拡がり、接合面積が大きくなる。

上記構成によれば、圧電振動片のパッケージの内側底面と対向する面において、当該対向面に形成された励振電極と接続されていない方の引出し電極が接合される電極パッド(一方の電極パッド)は、パッケージの内側底面に設けた凹部もしくは孔内に形成されている。このため、接合の際には、当該凹部や孔に導電性接着剤が入り込み、励振電極側に流れることが有効に防止される。

上記構成によれば、他方の電極パッドが前記パッケージの内側底面の表面から隆起した形態とされているので、この場合にも、圧電振動片のパッケージの内側底面と対向する面において、当該対向面に形成された励振電極と接続されていない方の引出し電極が接合される電極パッド(一方の電極パッド)は、他方の電極パッドの上面よりも低くされているから、圧電振動片の対応する引出し電極との間の間隔が大きくなる。このため、一方の電極パッド側では、他方の電極パッド側と比べて、当該間隔に導電性接着剤が留まる量が大きく、接合の際に励振電極に向かって導電性接着剤が流れることが有効に防止される。これとは逆に他方の電極パッドは隆起しているから、圧電振動片の対応する引出し電極との間の間隔は狭くなり、導電性接着剤は広く拡がるので、接合面積が大きくなる。

しかも他方の電極パッドは、面取り部がないので、導電性接着剤は広く拡がり、十分な接合強度を得ることができるし、もし、その導電性接着剤が励振電極側に流れて、励振電極と触れても、もともと、引出し電極が励振電極と接続されている箇所であるから、短絡の心配もない。

かくして、短絡を生じることなく、圧電振動片の十分な接合強度を得ることができる圧電デバイスを得ることができる。

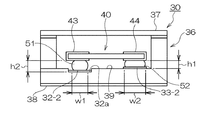

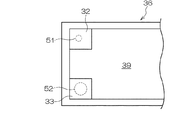

これらの図において、圧電デバイス30は、圧電振動子を構成した例を示しており、圧電デバイス30は、パッケージ36内に圧電振動片40を収容している。

具体的には、圧電デバイス30は、図2示すように、第1の基板34と、この第1の基板34に積層された第2の基板35を含むパッケージ36内に圧電振動片40を収容している。第2の基板35はその内側の材料を除いて第1の基板34に重ねることで、内部空間Sを形成しており、全体として圧電振動片40を収容するためのキャビティを構成している。

一対の電極パッドは、パッケージ36の底面に露出した実装端子38,38と図示しない導電パターンにより接続されている。

パッケージ36には、セラミックやガラスあるいはコバールなどの金属で形成された蓋体37が所定の封止材を介して接合されている。これにより、パッケージ36は気密に封止されている。

圧電振動片40は、上記水晶基板を矩形もしくは正方形の外形を備える板状体となるように形成されており、主面である表裏両面にそれぞれ励振電極41,42が成膜されている。この圧電振動片40は、きわめて小型(例えば、横×縦×厚みが、1.5mm×1.0mm×60μm程度)である。

また、励振電極41,42は、圧電振動片40の長さ方向の端部において、その幅方向の両端にそれぞれ形成された接続電極である引出し電極43,44に対して、各別に接続されている。各引出し電極43,44は圧電振動片40の側面を回り込んで、裏面にも形成されている。

すなわち、図1の圧電振動片40は表裏で同じ形態である。

図において、一方の電極パッド32は、他方の電極パッド33よりも小さく形成されている。つまり、図示のように、一方の電極パッド32の面積は、他方の電極パッド33の面積よりも小さい。

このため、一方の電極パッド32に対する導電性接着剤51の塗布量は、他方の電極パッド33に対する導電性接着剤52の塗布量よりも少ない。

このため、塗布された導電性接着剤51は、図2の圧電振動片40の裏面に形成されている励振電極42側に流れにくく、当該励振電極42と接するおそれがない。このため、引出し電極43と励振電極42の短絡の心配がない。

また、もし、その導電性接着剤52が励振電極42側に流れて、該励振電極42と触れても、もともと、引出し電極44が励振電極42と接続されている箇所であるから、短絡の心配もない。

かくして、短絡を生じることなく、圧電振動片40の十分な接合強度を得ることができる圧電デバイス30を得ることができる。

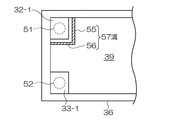

図において、一方の電極パッド32−1と他方の電極パッド33−1は、同じ大きさである。

この場合、一方の電極パッド32−1の外縁の少なくとも、パッケージ36の内側(内方)に臨んだ領域には、導電性接着剤の流れ込み防止用の溝が形成されている。

この場合、溝57はパッケージ36の内側底面に、一方の電極パッド32−1を囲むように溝57を形成したものである。溝57は、パッケージ36の内側(内方)に臨んだ領域の溝部55と、他方の電極パッド33−1に臨んだ領域の溝部56とを有している。

また、好ましくは、図示のように溝57が、溝部56を有していることにより、一対の電極パッド32−1,33−1どうしの短絡も防止できる。

なお、図示の場合、一方の電極パッド32−1と他方の電極パッド33−1は、同じ大きさである。しかし、一方の電極パッド32−1が、他方の電極パッド33−1よりも小さくても、大きくてもよい。溝57により導電性接着剤51の流れ出しが防止されれば、短絡は回避できるからである。

この変形例1で特徴的なのは、溝57を一方の電極パッド32−1の外縁だけに設けた点である。

すなわち、他方の電極パッド33−1は、その導電性接着剤52が励振電極42側に流れて、該励振電極42と触れても、もともと、引出し電極44が励振電極42と接続されている箇所であるから、短絡の心配はない。したがって、他方の電極パッド33−1の外縁には、溝形成は不要である。

したがって、この変形例1の利点は、例えば、一方の電極パッド32−1と他方の電極パッド33−1をともに十分な面積として、導電性接着剤51,52を十分な量塗布し、接合強度を高くするとともに、一方の電極パッド32−1の少なくとも外縁にだけ溝部55もしくは溝57を形成することによって、引出し電極と励振電極との短絡を有効に防止できるものである。

図示されているように、一方の電極パッド32−2は、パッケージの内側底面39に形成した凹部もしくは孔部32aに形成されており、他方の電極パッド33−2は、当該内側底面39の上に形成されている。このため、一方の電極パッド32−2の上面は、他方の電極パッド33−2の上面よりも低くなるようにされている。

これとは逆に、他方の電極パッド33−2側では、圧電振動片40との間隔は狭くなるから、導電性接着剤52は横方向の寸法W2で示すように、一方の電極パッド32−2側の導電性接着剤51の横方向の寸法W1よりも広く拡がり、接合面積が大きくなる。

このような構成によれば、上記変形例2の説明からも理解されるように、一方の電極パッド32側では、他方の電極パッド側と比べて、圧電振動片40までの間隔が大きくなるから、当該間隔に導電性接着剤51が留まる量が大きく、接合の際に図2の励振電極42に向かって該導電性接着剤51が流れることが有効に防止される。

これとは逆に他方の電極パッド33は隆起しているから、圧電振動片40との間の間隔は狭くなり、導電性接着剤52は広く拡がるので、接合面積が大きくなる。

第2の実施形態においては、パッケージ36や蓋体37の構成は第1の実施形態と同一であり、圧電振動片の構成だけが異なるので、重複する説明は省略し、以下、相違点を中心に説明する。

この実施形態では、圧電振動片40−1の表面または裏面の各励振電極と、これら表面または裏面の同じ面で接続されていない引出し電極と近接した角隅部が、面取りされることにより、面取り部を備えている点が第1の実施形態と異なっている。

同様に、裏面側の励振電極42(図2参照)と接続されていない引出し電極44−1の裏面側の角隅部が斜めに切除されて面取り部46が形成されている。

本実施形態は以上のように構成されており、図1と合わせて接合する場合、つまり、圧電振動片40−1の表面側を、パッケージ36の内側底面39と対向させて接合する場合には、一方の電極パッド32側では、圧電振動片40−1の面取り部45との間にできる空間に、導電性接着剤51が回りこんで、留まるので、励振電極42(図2参照)側に流れにくく、当該励振電極42と接するおそれがないから、短絡の心配がない。

なお、この実施形態では、面取り部46を形成しているので、圧電振動片40−1を上記と表裏を逆にして接合しても同様の作用効果を発揮できる。

なお、この実施形態では、一方の電極パッド32と他方の電極パッド33は、同じ大きさにしてもよいし、図1の構成と同じとしてもよいことは勿論である。

(前工程)

前工程は、収容容器であるパッケージ36と、圧電振動片40とをそれぞれ別個に形成する工程である。

(パッケージ)

パッケージ36の第1の基板34と第2の基板35は、図1、図2に示す形状に成形したグリーンシートを積層し、焼結して形成することができる。この場合、第1の基板34は、パッケージ36の底部を構成する基板で、これに重ねられる第2の基板35は、上述したグリーンシートを板状として、内部の材料を除去して、枠状として、図2の内部空間Sを形成したものである。

第1の基板34上には、例えば、銀・パラジウムなどの導電ペーストもしくはタングステンメタライズなどの導電ペーストなどを用いて、必要とされる導電パターンを形成後に、第1及び第2の基板の焼結をした後で、ニッケルおよび金もしくは銀などを順次メッキして、上述した電極パッド等が形成される。なお、電極パッドと実装端子38とを接続するための導電パターンは、パッケージ36の形成時に利用されるキャスタレーション(図示せず)の表面に形成して、パッケージ36の外面を引き回してもよいし、あるいは第1の基板34を貫通する図示しない導電スルーホールなどにより接続してもよい。

圧電振動片40を形成するための圧電材料である水晶ウエハは水晶の結晶軸に関して、X軸が電気軸、Y軸が機械軸及びZ軸が光軸となるように、水晶の単結晶から切り出されることになる。また、水晶の単結晶から切り出す際、上述のX軸、Y軸及びZ軸からなる直交座標系において、Z軸から所定角度、例えば、35.15度傾けた面で切り出したATカット水晶板を得るようにしたもので、それに励振電極41,42や、引出し電極43,44などの駆動電極を形成している。

圧電振動片40の大きさはたとえば、上述した通りきわめて小型のものである。

なお、これ以外の圧電材料として、例えば、水晶以外にもタンタル酸リチウム,ニオブ酸リチウム等の圧電材料を利用することができる。また、圧電チップの形状もフラットタイプに限らず、コンベックスタイプや、逆メサ型の振動片を用いることができる。

駆動電極は、例えば、水晶表面にニッケルやクロムの下地を形成後、金や銀などの導体金属をメッキして成膜し、フォトリソグラフィの手法で、図1や図6に示す電極形状を得るものである。

(接着剤塗布工程)

上述したパッケージ36の一方の電極パッド32と、他方の電極パッド33に、導電性接着剤を塗布する。

すなわち、一方の電極パッド32に導電性接着剤51を、他方の電極パッド33に導電性接着剤52を塗布する。

この場合、一方の電極パッド32と他方の電極パッド33は、図1と異なり同じ大きさでよいが、一方の電極パッド32には、導電性接着剤51を少量塗布し、他方の電極パッド33には、導電性接着剤52をより多い塗布量となるようにする。

ここで、各電極パッドへの導電性接着剤の塗布量の調整は、圧電振動片の大きさや厚みにより、若干の変更を要するが、例えば、一方の電極パッド32への導電性接着剤51の塗布量は、他方の電極パッド33への導電性接着剤51の塗布量の50%ないし80%とするのが好ましい。

ニードル治具60は、小さなノズル径D1を有する小径ノズル61と、これより大きなノズル径D2を有する大径ノズル62を備えており、小径ノズル61と大径ノズル62から同時に導電性接着剤を塗布することができるようになっている。しかも小径ノズル61と大径ノズル62の間隔は、一方の電極パッド32と他方の電極パッド33の間隔と一致するようにされた専用治具である。

したがって、小径ノズル61を一方の電極パッド32上に、大径ノズル62を他方の電極パッド33上に位置合わせすれば、ニードル60から導電性接着剤を一度吐出させるだけで、一方の電極パッド32と他方の電極パッド33に対して、同時に適切な量の導電性接着剤51と導電性接着剤52を塗布することができる。

しかも他方の電極パッド33は、導電性接着剤52の塗布量は、一方の電極パッド32より多いから、導電性接着剤52は広く拡がり、十分な接合強度を得ることができるし、もし、その導電性接着剤52が励振電極42側に流れて、該励振電極42と触れても、短絡の心配はない。

次に、一方の電極パッド32と、他方の電極パッド33に導電性接着剤を符号51,52のように塗布した後で、その上に圧電振動片40を片持ち式に載置し、加熱することで、導電性接着剤51,52が硬化する。これにより、圧電振動片40がパッケージ36に対して接合される。

(封止工程)

次いで、例えば、パッケージ36を所定の治具などに収容して、真空チャンバー内に移載し、真空下で、蓋体37をシーム溶接などによりパッケージ36に対して接合する。

これにより、パッケージ36は気密に封止される。

以後、必要な検査などを経て、圧電デバイス30が完成する。

パッケージ36は、圧電振動片の収容容器であるから、種々の構成が考えられる。

例えば、平板な絶縁基板上に、電極パッドを形成し、圧電振動片を接合した後で、内側に空間を有する箱状のキャップを気密に接合するようにしてもよい。

本発明は、ATカット圧電振動片だけでなく、所謂コンベックスタイプの圧電振動片や、逆メサ形状の圧電振動片などにも利用することができる。

また、この発明は、箱状の収容容器としてのパッケージを利用し、内部に圧電振動片を収容するものであれば、圧電振動子、圧電発振器等の名称にかかわらず、全ての圧電デバイスに適用することができる。

Claims (5)

- パッケージの内側底面に少なくとも一対の電極パッドが形成されており、該一対の電極

パッドに対して、圧電振動片の対応する引出し電極が導電性接着剤により接合されている

圧電デバイスにおいて、

前記圧電振動片が、

圧電材料により矩形もしくは正方形の外形を備える板状体となるように形成されており

、表裏両面にそれぞれ形成された励振電極と、前記板状体の一端部において、互いに離間

して形成され、各一方が前記表裏の励振電極の各一方と接続されている一対の引出し電極

とを備えており、

前記一対の引出し電極のうち、前記圧電振動片の前記内側底面と対向する面において、

当該対向面に形成された励振電極と接続されていない方の引出し電極が、前記パッケージ

の内側底面に形成された前記一対の電極パッドのうちの一方の電極パッドと、当該対向面

に形成された励振電極と接続されている方の引出し電極が、前記一対の電極パッドのうち

の他方の電極パッドと、それぞれ接続されていて、

前記一方の電極パッドが、前記他方の電極パッドよりも小さく形成されていることを特

徴とする圧電デバイス。 - 前記一方の電極パッドの外縁の少なくとも、前記パッケージの内側に臨んだ領域には、

前記導電性接着剤の流れ込み防止用の溝が形成されていることを特徴とする請求項1に記

載の圧電デバイス。 - 前記一方の電極パッドの上面は、前記他方の電極パッドの上面よりも低くなるようにさ

れていることを特徴とする請求項1に記載の圧電デバイス。 - 前記一方の電極パッドが、前記パッケージの内側底面に設けた凹部もしくは孔内に形成

されていることを特徴とする請求項3に記載の圧電デバイス。 - 前記他方の電極パッドが前記パッケージの内側底面の表面から隆起した形態とされてい

ることを特徴とする請求項3に記載の圧電デバイス。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007120553A JP4935490B2 (ja) | 2007-05-01 | 2007-05-01 | 圧電デバイス |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007120553A JP4935490B2 (ja) | 2007-05-01 | 2007-05-01 | 圧電デバイス |

Related Child Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2009224161A Division JP5018852B2 (ja) | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 圧電デバイスの製造方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2008278286A JP2008278286A (ja) | 2008-11-13 |

| JP2008278286A5 JP2008278286A5 (ja) | 2009-11-12 |

| JP4935490B2 true JP4935490B2 (ja) | 2012-05-23 |

Family

ID=40055690

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007120553A Expired - Fee Related JP4935490B2 (ja) | 2007-05-01 | 2007-05-01 | 圧電デバイス |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4935490B2 (ja) |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2013070313A (ja) * | 2011-09-26 | 2013-04-18 | Seiko Epson Corp | 振動デバイス及び電子機器 |

| JP5907741B2 (ja) * | 2012-01-31 | 2016-04-26 | 京セラクリスタルデバイス株式会社 | 水晶デバイス及びその製造方法 |

| JP2014179770A (ja) * | 2013-03-14 | 2014-09-25 | Sii Crystal Technology Inc | 水晶振動子、発振器、電子機器及び電波時計 |

| JP2018121185A (ja) * | 2017-01-25 | 2018-08-02 | 京セラ株式会社 | 水晶デバイスの製造方法及びこれに用いるディスペンサ用ノズル |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000013169A (ja) * | 1998-06-18 | 2000-01-14 | Toyo Commun Equip Co Ltd | 圧電振動子 |

| JP2001332951A (ja) * | 2000-05-22 | 2001-11-30 | Toyo Commun Equip Co Ltd | 圧電振動素子の支持構造 |

| JP2003017976A (ja) * | 2001-06-29 | 2003-01-17 | Toyo Commun Equip Co Ltd | 圧電基板、圧電振動素子、圧電デバイス及び圧電基板母材 |

| JP2003174353A (ja) * | 2001-12-07 | 2003-06-20 | Tokyo Denpa Co Ltd | 水晶振動子 |

| JP2003318697A (ja) * | 2002-04-25 | 2003-11-07 | Seiko Instruments Inc | Atカット水晶振動子 |

| US7427822B2 (en) * | 2004-05-12 | 2008-09-23 | Daishinku Corporation | Piezoelectric resonator element package, and piezoelectric resonator |

-

2007

- 2007-05-01 JP JP2007120553A patent/JP4935490B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2008278286A (ja) | 2008-11-13 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5034947B2 (ja) | 圧電振動デバイス | |

| JP5146222B2 (ja) | 圧電振動デバイス | |

| JP4935490B2 (ja) | 圧電デバイス | |

| JP4569830B2 (ja) | 圧電振動片の接合構造、及び圧電デバイス | |

| JPWO2019065519A1 (ja) | 圧電振動子及び圧電振動子の製造方法 | |

| JP5049479B2 (ja) | 水晶デバイスおよびその製造方法 | |

| JP2007158566A (ja) | 圧電振動片および圧電デバイス | |

| CN107104652B (zh) | 压电振动片及压电振动器 | |

| JP5018852B2 (ja) | 圧電デバイスの製造方法 | |

| JP2005086783A (ja) | 表面実装型圧電デバイスとその容器ならびに表面実装型圧電デバイスを利用した携帯電話装置および表面実装型圧電デバイスを利用した電子機器 | |

| JP2006295700A (ja) | 圧電デバイス | |

| JPH11266135A (ja) | 圧電振動子および圧電振動子の製造方法 | |

| JP2008259004A (ja) | 圧電デバイスおよびその製造方法 | |

| JP2014086842A (ja) | 圧電振動デバイス | |

| JP5554473B2 (ja) | 電子部品用パッケージおよび圧電振動デバイス | |

| JP5369889B2 (ja) | 振動デバイス | |

| JP2009111124A (ja) | 電子デバイス及び電子デバイス用パッケージ | |

| JP2004289478A (ja) | 圧電振動片の接合構造および圧電デバイスとその製造方法ならびに圧電デバイスを利用した携帯電話装置および圧電デバイスを利用した電子機器 | |

| JP2007174532A (ja) | 圧電デバイス用パッケージ、圧電デバイス | |

| JP6476752B2 (ja) | 圧電デバイスの製造方法 | |

| JP5071164B2 (ja) | 電子デバイス及び電子デバイスの製造方法 | |

| JP4373309B2 (ja) | 電子部品用パッケージ | |

| JP6555500B2 (ja) | 圧電振動素子及び圧電振動子 | |

| JP2017200065A (ja) | 圧電振動子 | |

| JP2015186237A (ja) | 圧電振動片および圧電振動子 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090929 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20090929 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20110729 |

|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20110729 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110819 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20111017 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20111025 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111221 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120124 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120206 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150302 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |