JP4297589B2 - 乗用型田植機 - Google Patents

乗用型田植機 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4297589B2 JP4297589B2 JP2000091469A JP2000091469A JP4297589B2 JP 4297589 B2 JP4297589 B2 JP 4297589B2 JP 2000091469 A JP2000091469 A JP 2000091469A JP 2000091469 A JP2000091469 A JP 2000091469A JP 4297589 B2 JP4297589 B2 JP 4297589B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- transmission

- clutch

- brake

- side clutch

- pedal

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Mechanical Control Devices (AREA)

- Guiding Agricultural Machines (AREA)

- Transplanting Machines (AREA)

- Arrangement Of Transmissions (AREA)

- Non-Deflectable Wheels, Steering Of Trailers, Or Other Steering (AREA)

- Power Steering Mechanism (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、乗用型田植機に係り、特には、走行用動力を、操向可能な左右の前輪と操向不能な左右の後輪に伝達するよう構成して、左右の後輪にそれぞれサイドクラッチを装備し、前輪が設定角度以上に操向されると、旋回内側のサイドクラッチが切り操作されるよう構成した乗用型田植機に関する。

【0002】

【従来の技術】

上記乗用型田植機としては、例えば、特開平9−220946号公報に開示されているように、左右の後輪にそれぞれサイドクラッチとサイドブレーキを装備し、前輪が設定角度以上に操向されると、旋回内側のサイドクラッチのみを切り操作したり、旋回内側のサイドクラッチを切った後に旋回内側のサイドブレーキを作動させたりする操向用の自動操作手段を備えた乗用型田植機が提案されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

上記構成によると、畦際などでの機体の旋回操作をハンドル操作だけで軽快に行うことができるものであるが、機体の停止操作については未だ十分な研究がなされておらず、改良の余地があった。つまり、上記提案構造においては、左右の後輪のそれぞれに作用するサイドブレーキを備えて、左右のサイドブレーキペダルによって独立に操作するよう旧来から多用されている構造が採用されていたために、走行中に機体を停止するには、左右のサイドブレーキペダルを同時に操作する必要があり、誤って片ブレーキをかけてしまわないためには、両サイドブレーキペダルを慎重に同時に踏み込み操作するか、あるいは、両サイドブレーキペダルを連結金具で連結しておく必要があり、いずれにせよ煩わしいものとなっていた。

【0004】

本発明は、このような点に着目してなされたものであって、機体の旋回操作を円滑容易に行うことができるとともに、機体の停止操作も確実かつ容易に行えるようにすることを主たる目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

[請求項1に係る発明の構成、作用および効果]

【0006】

(構成) 請求項1に係る発明は、エンジンの動力を油圧式無段変速装置に伝達して、油圧式無段変速装置の動力を、操向可能な左右の前輪と操向不能な左右の後輪に伝達するよう構成した乗用型田植機であって、

右の後輪への伝動を入り切りする摩擦式の右のサイドクラッチを備え、左の後輪への伝動を入り切りする摩擦式の左のサイドクラッチを備えて、右の後輪のみを制動するブレーキを備えず、左の後輪のみを制動するブレーキを備えない。

前輪が設定角度以上に操向されることのみに連動して、旋回内側のサイドクラッチを切り操作するサイドクラッチ自動操作機構を備える。

前輪および後輪への伝動を入り切りする主クラッチと、前輪および後輪に制動作用を与えるブレーキとを、前輪および後輪に動力を伝達する機体前部のミッションケースに装備して、搭乗運転部に備えられた単一のペダルによってのみ主クラッチおよびブレーキを操作可能に構成して、主クラッチのみを操作するペダルを備えない。サイドクラッチ自動操作機構と、ペダルによってのみ主クラッチおよびブレーキが操作されることとが、互いに独立に作動するように構成してあることを特徴とする。

【0007】

(作用) 上記構成によると、圃場内での作業走行において畦際で機体を大きく方向転換する場合、前輪を大きく操向するだけで、旋回内側のサイドクラッチが自動的に切られ、旋回内側の後輪の引きずり回転を許容する状態で機体は左右の前輪と旋回外側の後輪とによる3輪駆動で大きく旋回する。

【0008】

圃場内での作業走行中あるいは路上走行中にかかわらず、単一のペダルを踏み込み操作するだけで前輪および後輪に制動をかけて、機体を停止させることができる。

ミッションケース内の伝動部には高速低トルクで回転する部位が多く存在しており、これらの部位の適当な箇所に制動をかけるようにすれば、容量の比較的小さいブレーキでも十分な制動をかけることができる。搭乗運転部に備えられたペダルとミッションケースに装備したブレーキは、共に機体の前部において比較的近くに位置することになり、両者の連係距離は短いものとなる。

【0009】

(効果) 従って、請求項1に係る発明によると、サイドクラッチ自動操作機構を利用して軽快かつ容易に機体の小回り旋回を行うことができるとともに、煩わしいペダル操作やペダル連結操作をまったく必要とすることなく、確実容易に機体の停止操作を行うことができ、取り扱い操作性を大きく向上させることができた。ブレーキ自体の小型化や、ペダルとブレーキとの連係構造の小型軽量化を図ることができる。

【0010】

【0011】

【0012】

【0013】

【0014】

[請求項2に係る発明の構成、作用および効果]

【0015】

(構成) 請求項2に係る発明は、請求項1の発明の構成において、前輪操向用のステアリングリンク機構における縦軸心周りに回動する回動部材と、サイドクラッチの操作アームとを、機体前後方向に作動する連係部材で連動連結して、サイドクラッチ自動操作機構を構成してある。

【0016】

(作用) 上記構成によると、ステアリングリンク機構において縦軸心周りに回動する回動部材を横方向に延出することで、回動部材の延出端側の回動を前後方向への変位に変換できて、回動部材の前後方向の変位を機体後部のサイドクラッチにロッドやワイヤなどの連係部材を介して機械的に伝達することで、前輪の操向に連動して旋回内側のサイドクラッチを自動的に切り操作するサイドクラッチ自動操作機構を構成できる。

【0017】

(効果) 従って、請求項2に係る発明によると、請求項1の発明の上記効果をもたらすとともに、サイドクラッチ自動操作機構を構造簡単なものに構成できて、実用上有功となる。

【0018】

[請求項3に係る発明の構成、作用および効果]

【0019】

(構成) 請求項3に係る発明は、請求項2の発明の構成において、サイドクラッチの操作アームを縦軸心周りに回動可能に構成してある。

【0020】

(作用) 上記構成によると、機体前部のステアリングリンク機構において回動する回動部材と、機体後部に位置するサイドクラッチの操作アームとが共に縦軸心周りに回動するので、両者の連動系で変位伝達方向を転換することなく、ステアリングリンク機構の回動部材からサイドクラッチの操作アームに操作力を無理なく確実に伝達することができる。また、連係部材は平面的に変位するだけで上下にはほとんど変位しないので、上下方向でのスペースを大きく必要としない。

【0021】

(効果) 従って、請求項3に係る発明によると、前輪の操向に連動して旋回内側のサイドクラッチを円滑かつ適確に切り操作することのできるサイドクラッチ自動操作機構を上下コンパクトなものに構成でき、機体の下腹部にでも容易に配備することができる。

【0022】

【発明の実施の形態】

図1、図2に5条植え仕様の乗用型田植機が示されている。この乗用型田植機は、操向自在な左右一対の前輪1と操向不能な左右一対の後輪2とを備えた乗用型の自走機体3の後部に、5条植え仕様の苗植付装置4が昇降シリンダ6によって駆動される四連リンク機構5を介して昇降自在に連結されるとともに、自走機体3の後部に5条仕様の施肥装置7が装備された構造となっている。

【0023】

前記自走機体3の機体フレーム8の前部には、前輪1を軸支する前車軸ケース9aが備えられたミッションケース9が連結固定されるとともに、機体フレーム8の後部には、後輪2を軸支する後部伝動ケース10がローリング自在に支持されている。また、ミッションケース9の前方近傍位置に、横向きの出力軸11aを備えたエンジン11が防振ゴム12を介して搭載されるとともに、エンジン11の後方に位置する状態で搭乗運転部13が配備されている。前記搭乗運転部13には、前輪1を操向操作するためのステアリングハンドル14、運転座席15、運転ステップ24などが備えられている。

【0024】

前記苗植付装置4は、5条分の苗を載置して左右方向に設定ストロークで往復移動される苗のせ台16、苗のせ台16の下端から1株分づつ苗を切り出して圃場に植付けてゆく5組の回転式の植付機構17、植付け箇所を整地する3個の整地フロート18、等を備えて構成されており、苗のせ台16に補給するための予備苗を複数段に載置収容する予備苗のせ台49が、自走機体3の前部の左右に配備されている。

【0025】

前記施肥装置7は、運転座席15と苗植付装置4との間において自走機体3上に搭載されており、粉粒状の肥料を貯留する肥料ホッパー19、この肥料ホッパー19内の肥料を設定量づつ繰り出す繰出し機構20、繰り出された肥料を供給ホース22を介して苗植付装置4の整地フロート18に備えた作溝器21に空気搬送する電動ファン23、などを備えている。

【0026】

図3、図4に示すように、前記ミッションケース9の左側面には、前記エンジン11の出力軸11aにベルト伝動装置40を介して連動された横向きの入力軸41aを備えた静油圧式無段変速装置(HST)からなる主変速装置41が、その出力をミッションケース9内に横向き軸で伝達する状態に、かつ、その入力軸41aと出力軸41bとを前後に配設した状態に連結されている。

【0027】

前記ベルト伝動装置40は、エンジン11の出力軸11aに装着した出力プーリ40aと主変速装置41の入力軸41aに装着した入力プーリ40bとにわたって伝動ベルト40cを巻回し、この伝動ベルト40cにテンションを付与するテンションプーリ40dを設けて構成されている。

【0028】

前記主変速装置41の入力軸41aは、ミッションケース9の前部を通して右側に延出されている。この主変速装置41を操作するための主変速レバー46は、前記ステアリングハンドル14の左横脇に配置されており、この主変速レバー46の中立から前方への揺動操作によって前進速度の変更が、また、中立から後方への揺動操作によって後進速度の変更が可能となっている。

【0029】

また、前記ミッションケース9の右側面には、図4に示すように、前記主変速装置41の入力軸41aの延出端部で駆動される油圧ポンプ42が連結されるとともに、ミッションケース9の上面には、図3、図4に示すように、前記ステアリングハンドル14のハンドル軸14aに連動する油圧式のパワーステアリング装置を構成するトルクジェネレータ43と、前記昇降シリンダ6を制御する作業装置昇降操作用の制御バルブ44とが取り付けられている。

【0030】

ミッションケース9は作動油タンクに兼用されるものであって、ミッションケース9の右側面に取り付けたオイルフィルター45を通してミッションケース9内の潤滑油を作動油として取り出して主変速装置41及び油圧ポンプ42に供給し、油圧ポンプ42からの圧油は、トルクジェネレータ43に供給され、その後、制御バルブ44を通して昇降シリンダ6に供給されるようになっている。そして、主変速装置41のドレン油は、ミッションケース9に連通する前車軸ケース9aに戻され、制御バルブ44からのドレン油は直接にミッションケース9に戻されるようになっている。

【0031】

図5、図6に示すように、前記ミッションケース9内には、前記主変速装置41からの出力の伝達を断続する主クラッチ50と、この主クラッチ50からの出力を高低二段に変速する副変速装置51と、この副変速装置51からの出力を左右の前輪1に伝達するデフ機構52とが設置されているとともに、走行伝動系から分岐させた動力の正転動力のみを苗植付装置4へ伝達する一方向クラッチ53と、これからの動力を変速する株間変更用の植付変速機構54と、苗植付装置4への動力伝達を断続する植付クラッチ55、等が装備されている。

【0032】

主クラッチ50は多板式のものが採用されており、主変速装置41の出力軸41bにカップリング56を介して連結した入力軸57に、駆動側ボス部材58が一体回転可能に連結されるとともに、この駆動側ボス部材58に被さる従動側ドラム60が、前記入力軸57にシフト可能に遊嵌装着されたクラッチ出力軸59に一体回転可能に連結支持され、クラッチ出力軸59および従動側ドラム60を駆動側ボス部材58に対してシフトさせて、駆動側ボス部材58と従動側ドラム60との間に介在した摩擦板61同志を押圧あるいは押圧解除することで、駆動側ボス部材58から従動側ドラム60への動力の摩擦伝達を断続するよう構成されており、かつ、クラッチ出力軸59および従動側ドラム60は常に摩擦板押圧方向(クラッチ入り方向)にスプリング62によって付勢されている。

【0033】

この主クラッチ50はペダル操作によってのみ入り切り可能に構成されている。つまり前記搭乗運転部13におけるステップ24の右側足元箇所に設けた機体停止用のペダル25と、ミッションケース9の上面に入力軸57に対して直交する縦軸芯P周りで回動可能に貫通装着したクラッチ操作軸63とが連動連結されるとともに、前記ペダル25と一体回動するペダル軸26に回動アーム27が取り付けられ、この回動アーム27と前記クラッチ操作軸63のケース外突出部に設けた受動アーム63aとがロッド28によって連動連結された構造となっており、ペダル25の踏み込み操作および踏み込み解除操作に伴ってクラッチ操作軸63が正逆に回動されるようになっている。

【0034】

クラッチ操作軸63におけるケース内先端部には、その周面の一部を切除してなる断面半円形の偏心カム63bが形成されており、この偏心カム63bが前記クラッチ出力軸59の端面に対向されている。そして、ペダル25を踏み込まない通常の状態では、図5に示すように、偏心カム63bはクラッチ出力軸59に対する押圧を解除した姿勢にあり、これによって主クラッチ50の「入り」状態がもたらされる。また、ペダル25を踏み込み操作すると、偏心カム63bのエッジ部が変位してクラッチ出力軸59の端面に押圧され、スプリング62による付勢に抗してクラッチ出力軸59が移動され、従動側ドラム60が図中右方向に変位されることで主クラッチ50が「切り」状態に切り換えられる。なお、このクラッチ切り状態では、偏心カム63bのエッジ部とクラッチ出力軸59の端面との摩擦により、クラッチ出力軸59の回転に抵抗が与えられ、クラッチ出力軸59が入力軸57とともに連れ回る現象が防止されるようになっている。

【0035】

前記副変速装置51はギヤシフト式のものであって、変速入力軸64には、高速用の大径変速ギヤ65と低速用の小径変速ギヤ66とが共に一体回転する状態でかつ軸芯方向位置決め状態に装着され、変速出力軸67には、大径変速ギヤ65に小径ギヤ部68を噛み合い連動させる高速位置と、小径変速ギヤ66に大径ギヤ部69を噛み合い連動させる低速位置と、噛み合い連動させない中立位置とにシフト自在なシフトギヤ70が一体回転する状態に装着されている。そして、前記クラッチ出力軸59に、大径変速ギヤ65に噛み合い連動して動力を減速伝達する小径出力ギヤ71が一体回転する状態に装着され、クラッチ出力軸59に変速入力軸64が減速連動されている。この副変速装置51を操作するための副変速レバー47は運転座席15の左横脇に配置されている。

【0036】

前記デフ機構52はデフロック可能に構成されている。つまり、左右に延出された差動軸72の一方に、この差動軸72と一体回転可能かつシフト可能にシフト部材74が装着されており、図5中に示すようにシフト部材74がデフケース73から離反している状態が通常のデフロック解除状態となり、シフト部材74が図中右方にシフトされてデフケース73の端面に噛み合わされることでデフロック状態がもたらされるようになっている。このデフ機構52をデフロック状態とデフロック解除状態とに切り換え操作するデフロック操作手段は、前記シフト部材74がデフロック解除位置に図示しないバネによって付勢されるとともに、搭乗運転部13における足元の左寄り後方箇所に設けたデフロックペダル48と前記シフト部材74とが連動連結されており、通常の走行時にはデフロックペダル48から足を離しておくことでデフロック解除状態が維持され、圃場への機体の出し入れや運搬車両の荷台への機体の積み降ろし、等の場合にデフロックペダル48を左足の踵で踏み込み操作することでデフロック状態をもたらして、左右の前輪1を等速で駆動することができる。

【0037】

また、前記デフ機構52のデフケース73には、前記変速出力軸67にスプライン連結した変速出力ギヤ75に噛み合う入力ギヤ76と、前記後輪2への伝動用の主伝動軸77に一体形成したギヤ78に出力ギヤ79が装着されている。

【0038】

前記一方向クラッチ53は、前記変速入力軸64を走行伝動系から植付伝動系への分岐点として、変速入力軸64の回転のうち前進回転のみを植付伝動系に伝達するように設けられている。

【0039】

前記植付変速機構54は、前記変速出力軸67に相対回転のみ自在に装着されるとともに前記一方向クラッチ53の出力ギヤ80にギヤ81を介して連動する筒軸82に、互いに径が異なる複数の駆動ギヤ83が一体回転する状態に装着され、植付クラッチ55にベベルギヤ84,85を介して連動する植付変速出力軸86に、前記駆動ギヤ83のそれぞれに常時噛み合い連動する従動ギヤ87群が相対回転自在に装着され、各従動ギヤ87の中心孔に形成した係合凹部88に係入することにより従動ギヤ87を植付変速出力軸86に連動連結させる伝動ボール89が植付変速出力軸86に一体回転する状態に装備され、伝動ボール89を択一的に係合凹部88に係入させる操作軸90が設けられた構造となっている。つまり、従動ギヤ87を択一的に植付変速出力軸86に連動連結させることにより、伝動に使用する従動ギヤ87を変更して、複数段(例では6段)の変速を行うように構成されている。

【0040】

後輪駆動用の後部伝動ケース10は、図7〜図9に示すように、機体フレーム8に前後軸芯X周りに一定範囲内でローリング自在に支持された横向き伝動ケース部10Aと、その左右両端それぞれに連結された減速ケース部10Bとから構成されている。横向き伝動ケース部10A内には、ミッションケース9から後ろ向きに延出された前記主伝動軸77からの動力を左右に振り分ける横向き伝動軸93が内装され、この横向き伝動軸93と主伝動軸77とはベベルギヤ91,92を介して連動連結されている。また、各減速ケース部10Bには後輪2を軸支する車軸2Aと、前記横向き伝動軸93と車軸2Aとを減速連動する減速ギヤ機構94が装備されている。

【0041】

前記後輪2への伝動系、具体的には、横向き伝動軸93の両端と各減速ギヤ機構94との間それぞれには、後輪2それぞれへの伝動を各別に入り切りする摩擦式のサイドクラッチ96が介装されている。これらサイドクラッチ96は、横向き伝動軸93にスプライン嵌合されて一体回転するとともに軸芯方向に移動自在なボス部材96Aと、減速ギヤ機構94に連動する従動側ドラム96Bとを備え、ボス部材96Aの機体横外方への移動により互いに圧接されて摩擦連動(クラッチ入り)するとともに、ボス部材96Aの機体横内方への移動により摩擦連動を解除(クラッチ切り)する複数の摩擦板96Cがボス部材96Aと従動側ドラム96Bとに振り分け装着され、ボス部材96Aをクラッチ入り側に移動付勢するクラッチバネ96Dが横向き伝動軸93に外嵌装着されて構成されている。

【0042】

前記減速ギヤ機構94は、サイドクラッチ96の従動側ドラム96Bの横外側に配備されて該従動側ドラム96Bと一体回転する小径の第1ギヤG1と、これに咬合する大径の第2ギヤG2と、第2ギヤG2と同軸でこれと一体回転する小径幅広の第3ギヤG3と、車軸2Aに連結された大径幅広の第4ギヤG4とで2段の減速を行うよう構成したものであり、第3ギヤG3と第4ギヤG4とのギヤ対を機体内側に配備してサイドクラッチ96の下側にもぐり込ませることで、減速ケース95が横外方に幅広くなることが抑制されている。

【0043】

また、図9に示すように、右側の減速ケース部10Bとボス部材96Aとの間には、機体停止用のブレーキ30が設けられている。このブレーキ30は、前記ボス部材96Aの外周にスプライン外嵌装着された摩擦板31と減速ケース部10Bの内周に係合して回り止めした摩擦板32とを圧接することで、ボス部材96Aとこれと一体回転する横向き伝動軸93を制動するよう構成されたものであり、ボス部材96Aに遊嵌したカップ状の操作部材33が機体横外方(図9では右方向)へ移動されることで摩擦板31,32同士が圧接されるようになっている。

【0044】

機体停止用の前記ブレーキ30は、減速ケース部10Bの上面に縦軸心P1周りに回転自在に貫通装着したブレーキ操作軸34によって操作されるようになっている。つまり、ブレーキ操作軸34のケース内突入部分にはシフトフォーク35が装着されるとともに、このシフトフォーク35が前記操作部材33の端面に対向配備されており、ブレーキ操作軸34を回動することでシフトフォーク35を介して操作部材33をシフトさせて、ボス部材96Aを制動することができるようになっている。

【0045】

図7に示すように、前記ブレーキ操作軸34のケース外突出部に備えた操作アーム34aが機体停止用の前記ペダル25に連係ロッド36を介して連動連結されており、ペダル25の踏み込み操作に伴って連係ロッド36が前方に引張り変位されてブレーキ30が制動操作され、ペダル25の踏み込みを解除して元の姿勢まで復帰させると、ブレーキ30の制動が解除されるようになっている。ここで、ブレーキ30は、先に説明したように、主クラッチ50にも連係されているので、ペダル25は主クラッチ・ブレーキペダルとして機能するものである。また、前記ペダル25の近傍には、制動作動位置にまで踏み込まれたペダル25をその位置に係止ロックするロック金具130が揺動可能、かつ、係止解除方向に揺動付勢されて配備されており、このロック金具130を用いたペダルロックによって、ブレーキ30を駐車ブレーキとして利用するようになっている。

【0046】

なお、前記連係ロッド36にはターンバックル36aが備えられており、このターンバックル36aに伸縮調節することで、主クラッチ50に対するブレーキ30の操作タイミングを調節することが可能となっている。

【0047】

前記サイドクラッチ96の操作構造は以下のように構成されている。つまり、横向き伝動軸93に前記ボス部材96Aの端面にスラストカラー103を介して突き合わせ配置されたクラッチ操作スリーブ102がスライド可能に遊嵌されるとともに、減速ケース部10Bの上面に縦軸芯P2周りに回動自在にクラッチ操作軸104が貫通装着され、このクラッチ操作軸104のケース内突入端部に偏心形成したカム体105が前記クラッチ操作スリーブ102の端面に対向配置され、クラッチ操作軸104の回動操作によってサイドクラッチ96が入り切り操作されるようになっている。

【0048】

そして、左右の前記サイドクラッチ96は、機体操向作動に基づいて旋回内側のものだけが自動的に切り操作されて、機体操向機能がもたらされるようになっており、このサイドクラッチ自動操作機構106が以下のように構成されている。つまり、図7,8に示すように、前記パワーステアリング装置を構成するトルクジェネレータ43で縦軸心Z周りに揺動駆動されるピットマンアーム111と、前輪1それぞれのナックルアーム118とがタイロッド119を介して連動連結されてステアリングリンク機構110が構成されるとともに、このピットマンアーム111に連設した操作金具111aと機体の前後中間付近の下部に縦軸芯Y周りに揺動可能に配備した中継アーム113とが押し引きロッド112で連動連結され、中継アーム113の支点軸114の上端の連結した天秤アーム115の左右両端と左右の前記クラッチ操作軸104のケース外突出部に連設した操作アーム104aとがそれぞれロッド116を介して連動連結されている。

【0049】

また、前記ピットマンアーム111に連設した操作金具111aに形成した押し引きロッド112との連係孔117は操作金具111aの揺動方向に沿った長孔に構成されており、ピットマンアーム111が直進姿勢から所定の設定角度(例えば30°)以上に揺動したときのみにピットマンアーム111の揺動を押し引きロッド112に伝達するが設定角度未満の揺動は伝達しないように連係孔117の長さが設定されている。

【0050】

従って、自走機体3を大きく旋回させるために左右の前輪1を設定角度以上に大きく操向すると、ピットマンアーム111の揺動が中継アーム113を介して天秤アーム115に伝達され、前方に引き操作されるロッド116に連係された一方のサイドクラッチ96のみが切り操作される。つまり、旋回内側のサイドクラッチ96のみが切られて、左右の前輪1と旋回外側の後輪2との3輪駆動によって自走機体3が旋回し、遊転状態にある旋回内側の後輪2は自走機体3の旋回移動に伴って接地追従して回転し、旋回内側の後輪2で不当に圃場を荒らすことなく機体旋回が行われる。

【0051】

また、主変速レバー46が前進高速域に操作されている状態で前記ペダル25を踏み込み操作すると、主変速レバー46が強制的に減速操作されるようになっており、その詳細な構造が図11に示されている。すなわち、主変速レバー46は、横向き支点a周りに回動可能に支持されたデテント板121に前後向き支点b周りに横揺動可能に取り付けられており、横向き支点a周りの前後揺動によって、中立Nをはさんで前進域Fから後進域Rまで操作可能に支持されている。そして、デテント板121から下方に延出した操作ロッド122の下端が、支点c周りに回動可能なリンク123、および、押し引きロッド124を介して、前記主変速装置41の変速操作軸125に連動連結されることで、主変速レバー46によって主変速装置41を無段に変速操作するよう構成されている。なお、デテント板121の外周波形部にデテントローラ126を弾性係入させることで、小さいピッチで変速位置を保持することができるようになっている。

【0052】

また、上記主変速装置操作部の後方には、支点d周りに前後揺動可能、かつ、時計方向に揺動付勢された牽制リンク127が配備されており、この牽制リンク127の一部が前記リンク123に備えた接当ピン128に対向されている。さらに、牽制リンク127の下端部には、接当ボルト129が後ろ向きに装備されるとともに、前記主クラッチ50の操作アーム63aに連動連結されたロッド28の前端部28aが前記接当ボルト129に後方から対向配備されており、前記ペダル25を踏み込み操作して主クラッチ50を切り操作すると、ロッド28が前方に移動する。この時、主変速レバー46が前進高速位置に操作されていると、ロッド28が接当ボルト129を前方に押圧することで牽制リンク127が図11中で時計方向に回動され、接当ピン128を介してリンク123が反時計方向に回動され、操作ロッド122が引き降ろされることで、主変速レバー46が後方、つまり、低速側に強制操作されるのである。この場合、ペダル25を最大に踏み込み操作した時、強制減速操作された主変速レバー46は、中立Nに近い前進低速位置に戻されるように設定されている。

【0053】

[別実施形態]

図12に示すように、前記副変速機構より伝動下手側の走行系に作用する単一のブレーキ30をミッションケース9の伝動部に装備して、前記ペダル25によって操作可能に構成することもでき、これによると、高速低トルクの伝動部位に制動をかけることになるので、ブレーキ30を小型化できるとともに、ペダル25との連係距離が短くなるので、連係構造の小型軽量化にも有効となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 乗用型田植機の全体側面図

【図2】 乗用型田植機の全体平面図

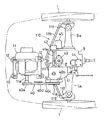

【図3】 自走機体の前部の側面図

【図4】 自走機体の前部の平面図

【図5】 ミッションケースの伝動機構の一部を示す断面図

【図6】 ミッションケースの伝動機構の一部を示す断面図

【図7】 自走機体の操向構造を示す平面図

【図8】 サイドクラッチ自動操作機構を示す側面図

【図9】 後部伝動ケースの右側部分を示す縦断背面図

【図10】 後部伝動ケースの左側部分を示す縦断背面図

【図11】 主変速レバー周りの側面図

【図12】 別の実施形態における走行系の伝動構造を示す概略図

【符号の説明】

1 前輪

2 後輪

9 ミッションケース

11 エンジン

13 搭乗運転部

25 ペダル

30 ブレーキ

41 油圧式無段変速装置

50 主クラッチ

96 サイドクラッチ

104a 操作アーム

106 サイドクラッチ自動操作機構

110 ステアリング機構

111 回動部材(ピットマンアームーム)

P2,Z 縦軸芯

Claims (3)

- エンジンの動力を油圧式無段変速装置に伝達して、前記油圧式無段変速装置の動力を、操向可能な左右の前輪と操向不能な左右の後輪に伝達するよう構成した乗用型田植機であって、

右の後輪への伝動を入り切りする摩擦式の右のサイドクラッチを備え、左の後輪への伝動を入り切りする摩擦式の左のサイドクラッチを備えて、

右の後輪のみを制動するブレーキを備えず、左の後輪のみを制動するブレーキを備えずに、

前輪が設定角度以上に操向されることのみに連動して、旋回内側のサイドクラッチを切り操作するサイドクラッチ自動操作機構を備えるとともに、

前輪および後輪への伝動を入り切りする主クラッチと、前輪および後輪に制動作用を与えるブレーキとを、前輪および後輪に動力を伝達する機体前部のミッションケースに装備して、搭乗運転部に備えられた単一のペダルによってのみ前記主クラッチおよびブレーキを操作可能に構成して、前記主クラッチのみを操作するペダルを備えず、

前記サイドクラッチ自動操作機構と、前記ペダルによってのみ主クラッチおよびブレーキが操作されることとが、互いに独立に作動するように構成してある乗用型田植機。 - 前輪操向用のステアリングリンク機構における縦軸心周りに回動する回動部材と、前記サイドクラッチの操作アームとを、機体前後方向に作動する連係部材で連動連結して、前記サイドクラッチ自動操作機構を構成してある請求項1に記載の乗用型田植機。

- 前記サイドクラッチの操作アームを縦軸心周りに回動可能に構成してある請求項2に記載の乗用型田植機。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000091469A JP4297589B2 (ja) | 2000-03-29 | 2000-03-29 | 乗用型田植機 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000091469A JP4297589B2 (ja) | 2000-03-29 | 2000-03-29 | 乗用型田植機 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2001278094A JP2001278094A (ja) | 2001-10-10 |

| JP2001278094A5 JP2001278094A5 (ja) | 2008-02-28 |

| JP4297589B2 true JP4297589B2 (ja) | 2009-07-15 |

Family

ID=18606927

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000091469A Expired - Fee Related JP4297589B2 (ja) | 2000-03-29 | 2000-03-29 | 乗用型田植機 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4297589B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4563014B2 (ja) * | 2003-09-30 | 2010-10-13 | 三菱農機株式会社 | 農作業機 |

| CN102826118A (zh) * | 2012-08-21 | 2012-12-19 | 厦工(三明)重型机器有限公司 | 复合操作的平地机前轮转向液压系统及平地机 |

-

2000

- 2000-03-29 JP JP2000091469A patent/JP4297589B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2001278094A (ja) | 2001-10-10 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4629881B2 (ja) | 乗用型水田作業機 | |

| KR100349259B1 (ko) | 승용형 수전 작업기 | |

| JP4083001B2 (ja) | 水田作業機 | |

| JP4086416B2 (ja) | 水田作業機 | |

| JP4297589B2 (ja) | 乗用型田植機 | |

| JP4106217B2 (ja) | ブレーキ及びクラッチ操作機構 | |

| JP4297572B2 (ja) | 乗用型田植機 | |

| JP3960879B2 (ja) | 水田作業機 | |

| JP4107536B2 (ja) | 水田作業機の操作装置 | |

| JP4107537B2 (ja) | 水田作業機の操作装置 | |

| JP4115072B2 (ja) | 乗用型水田作業機 | |

| JP4434463B2 (ja) | 乗用型水田作業機 | |

| JP3577825B2 (ja) | 農作業機 | |

| JP4297571B2 (ja) | 乗用型田植機 | |

| JP2000351386A5 (ja) | ||

| JP4454141B2 (ja) | 作業車 | |

| JP2001278101A (ja) | 乗用型水田作業機 | |

| JP4315630B2 (ja) | 乗用田植機の走行速度保持機構 | |

| JP2001088731A (ja) | 乗用型水田作業機 | |

| JP2000350506A5 (ja) | ||

| JP2001088732A5 (ja) | ||

| JP2001278096A (ja) | 乗用型水田作業機 | |

| JP2003102215A (ja) | 乗用型水田作業機 | |

| JP2001095332A (ja) | 乗用型田植機 | |

| JP2004189184A (ja) | 田植機 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070326 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080115 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20080528 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080605 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080801 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20081016 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081209 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20081209 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20090402 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20090414 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120424 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120424 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130424 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130424 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140424 Year of fee payment: 5 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |