JP3922366B2 - 田植機 - Google Patents

田植機 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3922366B2 JP3922366B2 JP2002367936A JP2002367936A JP3922366B2 JP 3922366 B2 JP3922366 B2 JP 3922366B2 JP 2002367936 A JP2002367936 A JP 2002367936A JP 2002367936 A JP2002367936 A JP 2002367936A JP 3922366 B2 JP3922366 B2 JP 3922366B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- arm

- marker

- planting

- shaft

- interlocking member

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Guiding Agricultural Machines (AREA)

- Transplanting Machines (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は例えば苗載台及び苗植付爪を植付部に備えて連続的に苗植作業を行う田植機に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、田植機に用いる左右筋引マーカは基部から先端部まで一体的に形成されたもので、マーカの水平使用状態(線引姿勢)から略直立収納位置まで上昇させた場合には、後輪上端より上方にマーカ先端部が位置する構造となっている(例えば、特許文献1参照)。

【0003】

【特許文献1】

特開2001−78514号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

上記の如き従来構造の場合、マーカ先端部に付着した泥土が、マーカ収納時にはオペレータ側に飛んでくる泥はね現象が生じることがある。またこの泥はね現象を回避させるため運転席位置を変更させるなどした場合機体前後長が長くなるという不都合がある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

請求項1に係る発明は、左右1対の前後輪を装備した走行車と、前記走行車に昇降リンク機構を介して連結する植付部と、前記左右後輪よりも機体左右方向の外側に配置する筋引マーカとを備えてなる田植機において、前記植付部に設けたケースの前端側に組付けるマーカ台を備え、前記後輪における機体の左右方向の外側面と、前記植付部に設けた苗載台の左右方向の端部との間に、前記マーカ台を配置し、前記ケースの前端側に、前記苗載台を支持するためのサイドフレームを配置し、前記筋引マーカを収納位置に支持するためのフックを、前記サイドフレームに配置し、前記筋引マーカは、前記マーカ台に第1揺動軸を介して回動可能に連結する基端揺動板と、前記基端揺動板に基端側を固着する第1アームと、前記第1アームに第2揺動軸を介して回動可能に連結するアーム揺動板と、前記アーム揺動板に基端側を固着する第2アームと、前記マーカ台に前記アーム揺動板を連結する連動部材と、回転マーカ体を有する第3アームと、前記昇降リンク機構に前記基端揺動板を連結するマーカワイヤとを備え、前記マーカ台に軸を介して前記連動部材の一端側を連結し、前記アーム揺動板に軸及び長孔を介して前記連動部材の他端側を連結し、前記第1アームより高位置でそれと略平行に延長されたロッド形状の前記連動部材の引張り作用によって、前記第1アームの先端側に前記第2アームが略一直線状に伸長するように構成し、前記第2アームに、この軸線回りに回動可能に、前記第3アームが連結され、前記第1アームを起立させることにより、前記第1揺動軸を支点として前記第1アームを上方向に揺動させるとき、前記連動部材によって前記第2揺動軸を中心として、前記第1アームの揺動方向と反対の方向に、前記アーム揺動板が揺動し、前記連動部材の押し作用によって前記第2アームが下向きに折畳まれて、前記苗載台の左右方向の最大寸法より内側で、前記苗載台の下面側に前記回転マーカ体が収納されるように構成し、前記回転マーカ体の外周側には、圃場から取出した泥土を圃場の表面に一定間隔毎に落下させる爪を、放射状に配置し、前記爪によって圃場の表面に次回工程の走行基準線を形成するように構成し、下降状態にある前記植付部を上昇させ、その植付部の上昇に連動して、前記マーカワイヤの引張り操作によって横水平姿勢の前記第1アームが前記サイドフレームに接近する方向に起立され、前記第1アーム及び前記サイドフレームに沿うように前記連動部材によって前記第2アームが折畳まれ、前記第3アームが下向きに折畳まれるとき、その第3アームの先端の前記回転マーカ体が、前記後輪の上端よりも低い位置で、その回転マーカ体に近い位置の前記後輪における機体の左右方向の外側面に向かって接近して収納されるように構成したものであるから、筋引マーカを収納するとき、運転席の作業者等に泥が飛ぶのを低減できるものである。

【0006】

【0007】

【0008】

【0009】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳述する。図1は全体の側面図、図2は同平面図、図3は同正面図、図4は車体の側面図、図5は同平面図を示し、図中1は作業者が搭乗する走行車であり、空冷式エンジン2を車体フレーム3に搭載させ、ミッションケース4側方にフロントアクスルケース5を介して水田走行用前輪6を支持させると共に、前記ミッションケース4後方のリヤアクスルケース7に水田走行用後輪8を支持させる。そして前記エンジン2等を覆うボンネット9両側に予備苗載台10を取付けると共に、作業者が搭乗する車体カバー11によって前記ミッションケース4等を覆い、前記車体カバー11後側上方にシートフレーム12を介して運転席13を取付け、その運転席13の前方で前記ボンネット9後部に操向ハンドル14を設ける。

【0010】

また、図中15は8条植え用の苗載台16並びに複数の苗植付爪17などを具備する植付部であり、前高後低の合成樹脂製の前傾式苗載台16を下部レール18及び上部レール19を介して植付ケース20に左右往復摺動自在に支持させると共に、一方向に等速回転させるロータリケース21を前記植付ケース20に支持させ、該ケース21の回転軸芯を中心に対称位置に一対の爪ケース22・22を配設し、その爪ケース22・22先端に苗植付爪17・17を取付ける。

【0011】

また、前記植付ケース20前側のヒッチブラケット23をトップリンク24及びロワーリンク25を含む昇降リンク機構26を介し走行車1後側に連結させ、前記リンク機構26を介して植付部15を昇降させる油圧昇降シリンダ27をロワーリンク25に連結させ、前記前後輪6・8を走行駆動して移動すると同時に、左右に往復摺動させる苗載台16から一株分の苗を植付爪17によって取出し、連続的に苗を植える田植作業を行うように構成する。

【0012】

また、図中28は主変速レバー、29は植付部15の昇降・植付クラッチの入切・マーカ操作を行う植付操作レバー、30は変速ペダル、31はアクセルレバー、32はユニットクラッチレバーである。

【0013】

さらに、図中33は中央2条均平用センタフロート、34は左右2条均平用サイドフロート、35は左右最外側1条均平用補助フロート、36は肥料ホッパ37内の肥料を送風機38の送風力で各フロート33・34・35の側条作溝器(図示せず)に排出させる8条用側条施肥機である。

【0014】

図4乃至図5に示す如く、前記車体フレーム3は前部フレーム39と中間フレーム40と後部フレーム41とに3分割させ、左右一対の前部フレーム39にエンジン2を、左右一対の中間フレーム40にフロントアクスルケース5を、左右一対の後部フレーム41にリヤアクスルケース7及びエンジン2に燃料を供給する燃料タンク42などを設けるもので、前部フレーム39の前側と中間に前フレーム43とベースフレーム44を連結させて平面視4角枠状に形成し、前部フレーム39の固定ブラケット45とベースフレーム44に防振ゴム46を介しエンジン2を上載させる。

【0015】

また、前記ミッションケース4の前面左側にパワーステアリングケース47を設け、かつケース4の右側に無段油圧変速機(HST)48を設け、油圧変速機48の変速入力用ポンプ軸49を車体前方向に突出させ、エンジン2の右下側で前後方向の伝達軸50にポンプ軸49を連結させると共に、エンジン2の出力軸51に伝達ベルト52を介して前記伝達軸50を連結させ、エンジン2出力を油圧変速機48に伝達する。

【0016】

さらに、前記ミッションケース4とリヤアクスルケース7を車体の前後方向の中心ライン上でパイプ状の連結フレーム53によって一体連結させ、ミッションケース4後方に走行出力軸54及びPTO出力軸55を突出させ、リヤアクスルケース7前方に突出させるリヤ入力軸56にリヤ伝達軸57を介し前記走行出力軸54を連結させ、走行出力軸54から左右の後輪8に動力を伝える。またリヤアクスルケース7上部の軸受58に設ける仲介軸59に自在継手軸60を介して前記PTO出力軸55を連結させ、前記植付ケース20の入力軸に自在継手軸を介して仲介軸59を連結させ、PTO出力軸55から植付部15に動力を伝える。

【0017】

図6乃至図13に示す如く、前記植付ケース20は中央の植付駆動ケース61と、各2条分用のロータリケース21を後端部の左右両側に取付ける縦ケース62と、駆動ケース61と左右の縦ケース62前端間及び隣接の各縦ケース62前端間を連結する横パイプケース63とを備え、横パイプケース63の左右最外側端に略U形状の左右サイドバンパ64を折畳み自在に備えると共に、サイドバンパ64より内側の横パイプケース63に左右サイドフレーム65を立設させ、左右サイドフレーム65の上端側間をローリングフレーム66によって連結させ、左右サイドフレーム65及びローリングフレーム66に取付ける4つの上部苗受板シュー67を上部レール19に嵌合させて苗載台16上部を左右摺動自在に支持するように構成している。

【0018】

また、前記ヒッチブラケット23にローリング支点軸68を介して植付ケース20中央の支点部材69を回動自在に連結させ、支点部材69とローリングフレーム66中央の左右固定ブラケット70間を左右アーム71によって連結させ、左右固定ブラケット70と左右サイドフレーム65基端間を斜め補強部材72で連結させ、ヒッチブラケット23と左固定ブラケット70間に油圧或いは電動ローリングシリンダ73を介設させて、該シリンダ73の進退制御で支点軸68回りに植付部15を左右に揺動させて植付部15の水平保持を図るように構成している。

【0019】

図12、図14乃至図20に示す如く、前記植付ケース20左右最外側の縦ケース62の前側上部にブラケット74を介しマーカ台75を固設させ、該マーカ台75に起伏自在に左右筋引マーカ76を取付けるもので、マーカ台75に第1揺動軸77を介し基端揺動板78を揺動自在に連結する第1アーム79と、第1アーム79先端に第2揺動軸80を介し基端側を揺動自在に連結する第2アーム81と、第2アーム81先端の軸回り回動自在に連結して先端側に風車形回転マーカ体82を有する第3アーム84とを左右筋引マーカ76とを備え、図15の左側マーカ76に示す如く、植付部15の下降状態で第1及び第2アーム79・81を機体外側の右方向に一直線に伸ばし第3アーム84を略90度下方向に折曲げるとき、マーカ体82を圃場面に接地させ、マーカ体82の外周縁に放射状に突出形成する爪部材85によって圃場からの泥土を取出し圃場表面上に一定間隔毎に落下堆積させる状態とさせて次回工程の走行基準線を形成させ、次回工程作業中に機体前側のセンタマーカ91をこの基準線に合わせた走行を行うように構成している。

【0020】

一方、図15の左側のマーカ76と、図16、図20に示す如く、下降状態にある植付部15を上昇させ、その植付部15の上昇に連動して、前記揺動板78に連結するマーカワイヤ86を引張操作し、第1アーム79を横水平姿勢より略直立姿勢に起立させるとき、ロッドなどの連動部材87によって第2アーム81を第1アーム79に沿う状態に折畳んで近接させ、前記マーカ体82を後輪8の左或いは左外側で後輪8上端より低位置の近接位置に収納状態とさせるもので、図24、図25にも示す如く、前記連動部材87はマーカ台75第2アーム81基端のアーム揺動板81aとの間に軸81b・81cを介して連結させ、第1揺動軸77を支点として第1アーム79を上方向に揺動させるとき、連動部材87によって第2揺動軸80を中心として揺動板81aを第1アーム79の揺動方向とは反対方向に揺動させて、第1アーム79の起立動作に連動して第2アーム81を下方向に折畳み状態とさせるものである。

【0021】

また、図14に示す如く、植付部15の上昇状態で、前記マーカ76の収納時には、後輪8後側上方と苗載台16間の余剰空間部88に、大きなスペースを必要とするマーカ体82を、コンパクトに収納するもので、図16、図19に示す如く、この場合マーカ76を苗載台16の最大幅寸法Wより寸法L内側で苗載台16の最上端より下側に収納状態とさせて、マーカ76を破損などから保護するように構成している。

【0022】

なお、第2アーム81は調節ボルト89を介し第1アーム79に取付長さ調節自在に取付けたものである。また前記左右サイドフレーム65には筋引マーカ76の収納フック102を取付けて、該フック102にマーカ76を係合時には機体内側に最大収納させるように設けている。

【0023】

上記からも明らかなように、第1アーム79・第2アーム81・第3アーム84で形成するマーカアーム90先端に起伏自在なマーカ部であるマーカ体82を有する左右筋引マーカ76を備え、マーカアーム90の基端及び先端及び中間の3箇所の枢支点である軸77・80及びアーム81回りで回動可能に構成したことによって、マーカ76先端部の上昇量を従来に比べて小さくして、マーカ76収納時に運転席の作業者や機体内側に泥が飛ぶなどの泥はね現象を低減させ、マーカ76収納作業を良好とさせると共に、マーカ76の収納操作力を軽減させてマーカ76収納作業の容易化を図ることができる。

【0024】

また、左右筋引マーカ76の上昇収納時マーカ体82を後輪8上端より低位置に配置させたことによって、マーカ76収納時にマーカ先端部によって泥はね現象が発生しても、運転席13から離れた後輪8内側方向に泥はねさせる状態とさせて、作業者に泥がかかったり機体に泥が堆積するのを低減させることができる。

【0025】

さらに、下降状態にある植付部15を上昇させ、その植付部15の上昇に連動して、筋引マーカ76を上昇収納させたとき、後輪8後方と苗載台15前方に形成される空間部88にマーカ体82を配置させたことによって、機体前後長を伸ばすことなく既存構造の機体内側にコンパクトにマーカ76を収納可能とさせると共に、植付作業の第1工程で行う所謂空植え時にあって畦際に障害物がある場合でもマーカ76を障害物に接触などさせることのない良好な作業を可能とさせることができる。

【0026】

また、植付部15の上昇時、苗載台16上面より下方で本機最大幅寸法よりも内側に左右筋引マーカ76を収納させたことによって、植付部15を上昇させての機体旋回時に畦・大・家屋などの障害物にマーカ76を接触させ破損させる不都合を低減させて旋回性を良好とさせ作業の信頼性を向上させることができる。

【0027】

図21、図22に示す如く、左右のリヤアクスルケース7上部間を左右方向の補強パイプ92で連結させ、前記連結フレーム53の後端上面と補強パイプ92中間とを補強板93で連結させると共に、ロワーリンク25のリンク軸94を支持するリンク受け部材95に補強パイプ92に固設するブラケット96をボルト97止め固定させて、植付部15の荷重をロワーリンク25を介しリヤアクスルケース7・連結フレーム53に支持強度良好に支持させるように構成している。

【0028】

図21、図23に示す如く、前記筋引マーカ76のマーカワイヤ86をロワーリンク25に連結させるもので、マーカワイヤ86を構成するインナワイヤ86aの一端側をロワーリンク25のワイヤ受け98に止着させ、インナワイヤ86aのアウタチューブ86bをヒッチブラケット23のワイヤ受け99に止着させ、植付部15の上昇時にはインナワイヤ86aを引張ってマーカ76を収納するように構成している。

【0029】

そして前記ワイヤ受け98・99にはインナワイヤ86aとアウタチューブ86b両方の止着を可能とさせる止着部100・101をそれぞれ形成させ、図23実線状態の如くマーカ76を植付ケース20に装備させるリヤ仕様ではロワーリンク25のワイヤ受け98にインナワイヤ86aを、またヒッチブラケット23のワイヤ受け99にはアウタチューブ86bを連結させる一方、同図仮想線に示す如く、マーカ76を機体前側に装備させるフロント仕様ではヒッチブラケット23のワイヤ受け99にインナワイヤ86aを、またロワーリンク25のワイヤ受け98にアウタチューブ86bを連結させて、従来の如くマーカ76のリヤ或いはフロント仕様でワイヤ86をとり回すなどの効率の悪さを解消させるように構成している。

【0030】

【発明の効果】

以上実施例から明らかなように、請求項1に係る発明は、左右1対の前後輪6,8を装備した走行車1と、前記走行車1に昇降リンク機構26を介して連結する植付部15と、前記左右後輪8よりも機体左右方向の外側に配置する筋引マーカ76とを備えてなる田植機において、前記植付部15に設けたケース62の前端側に組付けるマーカ台75を備え、前記後輪8における機体の左右方向の外側面と、前記植付部15に設けた苗載台16の左右方向の端部との間に、前記マーカ台75を配置し、前記ケース62の前端側に、前記苗載台16を支持するためのサイドフレーム65を配置し、前記筋引マーカ76を収納位置に支持するためのフック102を、前記サイドフレーム65に配置し、前記筋引マーカ76は、前記マーカ台75に第1揺動軸77を介して回動可能に連結する基端揺動板78と、前記基端揺動板78に基端側を固着する第1アーム79と、前記第1アーム79に第2揺動軸80を介して回動可能に連結するアーム揺動板81aと、前記アーム揺動板81aに基端側を固着する第2アーム81と、前記マーカ台75に前記アーム揺動板81aを連結する連動部材87と、回転マーカ体82を有する第3アーム84と、前記昇降リンク機構26に前記基端揺動板78を連結するマーカワイヤ86とを備え、マーカ台75に軸81bを介して連動部材87の一端側を連結し、アーム揺動板81aに軸81c及び長孔を介して連動部材87の他端側を連結し、第1アーム79より高位置でそれと略平行に延長されたロッド状の連動部材87の引張リ作用によって、第1アーム79の先端側に第2アーム81が略一直線状に伸長するように構成し、前記第2アーム81に、この軸線回りに回動可能に、前記第3アーム84が連結され、前記第1アーム79を起立させることにより、第1揺動軸77を支点として第1アーム79を上方向に揺動させるとき、連動部材87によって第2揺動軸80を中心として、第1アーム79の揺動方向と反対の方向に、アーム揺動板81aが揺動し、連動部材87の押し作用によって第2アーム81が下向きに折畳まれて、苗載台16の左右方向の最大寸法Wより内側で、苗載台16の下面側に回転マーカ体82が収納されるように構成し、前記回転マーカ体82の外周側には、圃場から取出した泥土を圃場の表面に一定間隔毎に落下させる爪としての爪部材85を、放射状に配置し、前記爪部材85によって圃場の表面に次回工程の走行基準線を形成するように構成し、下降状態にある植付部15を上昇させ、その植付部15の上昇に連動して、マーカワイヤ86の引張り操作によって横水平姿勢の第1アーム79がサイドフレーム65に接近する方向に起立され、前記第1アーム79及び前記サイドフレーム65に沿うように前記連動部材87によって前記第2アーム81が折畳まれ、前記第3アーム84が下向きに折畳まれるとき、その第3アーム84の先端の前記回転マーカ体82が、前記後輪8の上端よりも低い位置で、その回転マーカ体82に近い位置の前記後輪8における機体の左右方向の外側面に向かって接近して収納されるように構成したものであるから、筋引マーカ76を収納するとき、運転席の作業者等に泥が飛ぶのを低減できるものである。

【0031】

【0032】

【0033】

【図面の簡単な説明】

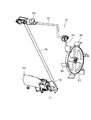

【図1】田植機の全体側面図である。

【図2】田植機の全体平面図である。

【図3】田植機の全体正面図である。

【図4】車体の側面図である。

【図5】車体の平面図である。

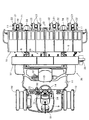

【図6】植付部の側面説明図である。

【図7】植付部の斜視説明図である。

【図8】植付部の正面説明図である。

【図9】ヒッチブラケット部の側面説明図である。

【図10】フロート部の平面説明図である。

【図11】フロート部の正面説明図である。

【図12】苗載台支持部の説明図である。

【図13】植付ケース部の側面説明図である。

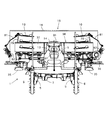

【図14】植付部上昇時の側面説明図である。

【図15】植付部の正面説明図である。

【図16】マーカの収納説明図である。

【図17】マーカの斜視説明図である。

【図18】マーカの側面説明図である。

【図19】マーカの正面説明図である。

【図20】植付部下降時の側面説明図である。

【図21】リヤアクスル部の斜視説明図である。

【図22】補強パイプ部の説明図である。

【図23】マーカワイヤ取付部の説明図である。

【図24】マーカの折畳み説明図である。

【図25】マーカの折畳み動作を示す説明図である。

【符号の説明】

1走行車

6前輪

8後輪

15植付部

16苗載台

26昇降リンク機構

62縦ケース

65サイドフレーム

75マーカ台

76筋引マーカ

77第1揺動軸

78基端揺動板

79第1アーム

80第2揺動軸

81第2アーム

81aアーム揺動板

81b軸

81c軸

82回転マーカ体

84第3アーム

85爪部材

86マーカワイヤ

87連動部材

102収納フック

Claims (1)

- 左右1対の前後輪を装備した走行車と、前記走行車に昇降リンク機構を介して連結する植付部と、前記左右後輪よりも機体左右方向の外側に配置する筋引マーカとを備えてなる田植機において、

前記植付部に設けたケースの前端側に組付けるマーカ台を備え、前記後輪における機体の左右方向の外側面と、前記植付部に設けた苗載台の左右方向の端部との間に、前記マーカ台を配置し、

前記ケースの前端側に、前記苗載台を支持するためのサイドフレームを配置し、前記筋引マーカを収納位置に支持するためのフックを、前記サイドフレームに配置し、

前記筋引マーカは、前記マーカ台に第1揺動軸を介して回動可能に連結する基端揺動板と、前記基端揺動板に基端側を固着する第1アームと、前記第1アームに第2揺動軸を介して回動可能に連結するアーム揺動板と、前記アーム揺動板に基端側を固着する第2アームと、前記マーカ台に前記アーム揺動板を連結する連動部材と、回転マーカ体を有する第3アームと、前記昇降リンク機構に前記基端揺動板を連結するマーカワイヤとを備え、

前記マーカ台に軸を介して前記連動部材の一端側を連結し、前記アーム揺動板に軸及び長孔を介して前記連動部材の他端側を連結し、前記第1アームより高位置でそれと略平行に延長されたロッド形状の前記連動部材の引張り作用によって、前記第1アームの先端側に前記第2アームが略一直線状に伸長するように構成し、

前記第2アームに、この軸線回りに回動可能に、前記第3アームが連結され、前記第1アームを起立させることにより、前記第1揺動軸を支点として前記第1アームを上方向に揺動させるとき、前記連動部材によって前記第2揺動軸を中心として、前記第1アームの揺動方向と反対の方向に、前記アーム揺動板が揺動し、前記連動部材の押し作用によって前記第2アームが下向きに折畳まれて、前記苗載台の左右方向の最大寸法より内側で、前記苗載台の下面側に前記回転マーカ体が収納されるように構成し、

前記回転マーカ体の外周側には、圃場から取出した泥土を圃場の表面に一定間隔毎に落下させる爪を、放射状に配置し、前記爪によって圃場の表面に次回工程の走行基準線を形成するように構成し、

下降状態にある前記植付部を上昇させ、その植付部の上昇に連動して、前記マーカワイヤの引張り操作によって横水平姿勢の前記第1アームが前記サイドフレームに接近する方向に起立され、前記第1アーム及び前記サイドフレームに沿うように前記連動部材によって前記第2アームが折畳まれ、前記第3アームが下向きに折畳まれるとき、その第3アームの先端の前記回転マーカ体が、前記後輪の上端よりも低い位置で、その回転マーカ体に近い位置の前記後輪における機体の左右方向の外側面に向かって接近して収納されるように構成したことを特徴とする田植機。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002367936A JP3922366B2 (ja) | 2002-12-19 | 2002-12-19 | 田植機 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002367936A JP3922366B2 (ja) | 2002-12-19 | 2002-12-19 | 田植機 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004194579A JP2004194579A (ja) | 2004-07-15 |

| JP3922366B2 true JP3922366B2 (ja) | 2007-05-30 |

Family

ID=32764665

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2002367936A Expired - Fee Related JP3922366B2 (ja) | 2002-12-19 | 2002-12-19 | 田植機 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3922366B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5034243B2 (ja) * | 2006-01-30 | 2012-09-26 | 井関農機株式会社 | 乗用型苗植機 |

| JP5293763B2 (ja) * | 2011-03-19 | 2013-09-18 | 井関農機株式会社 | 乗用型苗植機 |

-

2002

- 2002-12-19 JP JP2002367936A patent/JP3922366B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2004194579A (ja) | 2004-07-15 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3922366B2 (ja) | 田植機 | |

| JP5018897B2 (ja) | 苗移植機 | |

| JP3620300B2 (ja) | 苗移植機 | |

| JP4594876B2 (ja) | 乗用型田植機 | |

| JP3682948B2 (ja) | 草刈機 | |

| JP5678811B2 (ja) | 苗移植機 | |

| JP4766580B2 (ja) | 田植機 | |

| JP3657394B2 (ja) | 田植機 | |

| JP4168657B2 (ja) | 苗移植機 | |

| JP4458507B2 (ja) | 田植機 | |

| JP4192345B2 (ja) | 苗植機 | |

| JP3964561B2 (ja) | 乗用田植機 | |

| JP2005143430A (ja) | 水田作業機のマーカ装置 | |

| JP4031164B2 (ja) | 田植機の植付部 | |

| JP3742192B2 (ja) | 田植機 | |

| JP3640047B2 (ja) | 田植機 | |

| JP3894347B2 (ja) | 田植機の施肥装置 | |

| JP3751875B2 (ja) | 田植機 | |

| JPS6124019Y2 (ja) | ||

| JP3568013B2 (ja) | 乗用田植機のリンク機構 | |

| JP2001211705A (ja) | 農作業機 | |

| JP3782339B2 (ja) | 田植機 | |

| JP5105388B2 (ja) | 苗植機 | |

| JP4678745B2 (ja) | 田植機 | |

| JP3803891B2 (ja) | 小型乗用田植機の植付部 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20040610 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20041209 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20050209 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20050209 |

|

| A072 | Dismissal of procedure |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A073 Effective date: 20050301 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060221 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060410 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060725 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060919 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070117 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070213 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100302 Year of fee payment: 3 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100302 Year of fee payment: 3 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110302 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110302 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120302 Year of fee payment: 5 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |