JP3917811B2 - 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 - Google Patents

回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3917811B2 JP3917811B2 JP2000347848A JP2000347848A JP3917811B2 JP 3917811 B2 JP3917811 B2 JP 3917811B2 JP 2000347848 A JP2000347848 A JP 2000347848A JP 2000347848 A JP2000347848 A JP 2000347848A JP 3917811 B2 JP3917811 B2 JP 3917811B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- terephthalic acid

- terephthalate

- tank

- polyethylene terephthalate

- aqueous solution

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT

- Y02W30/00—Technologies for solid waste management

- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies

- Y02W30/62—Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

- Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)

- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

- Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、清涼飲料水の容器等に利用されているポリエチレンテレフタレート(以下、PETと略す)の廃棄物から、その原料としてのテレフタル酸を工業的に回収する方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

PETを分解し、原料となるモノマーを回収する方法としては、従来から、さまざまな方法が提案されている。その代表的なものとしては、▲1▼気相もしくは液相下メタノールによりPETを解重合し、テレフタル酸ジメチルを生成させるメタノリシス法、▲2▼エチレングリコール(以下、EGと略す)によりPETを解重合し、反応中間体であるテレフタル酸ビスヒドロキシエチルを生成させてポリマー原料として使用するグリコリシス法、あるいは▲3▼生成したテレフタル酸ビスヒドロキシエチルをメタノールによりテレフタル酸ジメチルに変換するエステル交換法がある。

【0003】

しかしながら、▲1▼のメタノリシス法では、反応温度が177℃前後と低いため、反応を長時間行う必要がある。▲2▼のグリコリシス法では、▲1▼同様、反応を長時間行う必要があるという点に加え、完全なモノマーまで分解するのは困難である。また、生成したテレフタル酸ビスヒドロキシエチルの一部は、EGに溶解するので、その分離は煩瑣となり、収率がよくない。▲3▼のエステル交換法では、生成したEGとメタノールの分離、及びメタノールに溶解するテレフタル酸ジメチルとメタノールとの分離がともに困難である。

【0004】

そこで、この種の問題を解決すべく、水やEG等の溶媒とアルカリとの存在下でPETを熱分解し、生成するテレフタル酸塩の水溶液にpH2程度になるまで酸を添加し、テレフタル酸を析出させる方法が提案されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、この方法においては、析出するテレフタル酸の粒径が非常に小さいという問題を抱えている。そこで、テレフタル酸塩水溶液に対する酸の添加を、加圧下、100〜200℃の温度で行うことにより大きな粒径のテレフタル酸を得る方法も提案されているが、この方法によっては、設備が複雑になり経済的でないばかりでなく、析出するテレフタル酸が針状結晶となるため折れやすく、最終的に大きな粒径のテレフタル酸を得ることができないという問題がある。また、従来の方法は、実験室段階のものに過ぎないため、実用的かつ工業的なプロセスの確立が要請されている。

【0006】

そこで、本発明の課題は、経済的な方法で大きな粒径のテレフタル酸を得ることができ、しかも、実用的かつ工業的なプロセスとなる回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。

<請求項1記載の発明>

アルカリの存在下で、回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品をテレフタル酸塩とエチレングリコールとに反応分解し、反応分解スラリーからエチレングリコールを除去して、固形テレフタル酸塩を得、この固形テレフタル酸塩を水で溶解して、テレフタル酸塩水溶液とし、このテレフタル酸塩水溶液に酸を添加して中和しテレフタル酸を析出させ、回収する方法であって、

前記反応分解に際し、本体部とこの本体部の先端に位置する先細部とを有する筒体内に、先細部に対応した部分が先細のスクリュウコンベアを備えた横型反応分解装置を使用し、

前記横型反応分解装置内に、前記回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品と、ポリエチレンテレフタレート等モル相当または過剰のアルカリと、エチレングリコールとを投入し、主に前記本体部内で、反応分解温度が120〜190℃の条件下で、常圧で回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品をテレフタル酸塩とエチレングリコールとに反応分解し、反応分解スラリーを前記先細部から絞り出す

ことを特徴とする回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。

【0008】

<請求項2記載の発明>

前記アルカリを、炭酸ナトリウムを主体とし、20%以下の範囲で水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムを含有させたものを使用し、することができる。水酸化ナトリウムを含有させる、請求項1記載の回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。

【0009】

<請求項3記載の発明>

前記酸添加を複数段で行い、かつ、最終段における水溶液のpHが2〜4となるように行うとともに、前記最終段からのテレフタル酸結晶を、前方段に返送し溶解する請求項1記載の回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。

【0010】

<請求項4記載の発明>

前方段における酸添加を、テレフタル酸が析出しないように行う、請求項1記載の回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、図面を使って、本発明の実施の形態を説明する。

本発明は、アルカリの存在下で、回収PET粉砕品をテレフタル酸塩とEGとに反応分解し、反応分解スラリーからEGを除去して、固形テレフタル酸塩を得、この固形テレフタル酸塩を水で溶解して、テレフタル酸塩水溶液とし、このテレフタル酸塩水溶液に酸を添加して中和しテレフタル酸を析出させ、回収する方法である。

特に、前記酸添加を複数段で行い、かつ、最終段における水溶液のpHが2〜4となるように行うとともに、最終段からのテレフタル酸結晶を、前方段に返送し溶解することが好ましい。

本実施の形態の説明においては、まず、酸の添加を中和槽において1段で行い、次いで、析出槽によりテレフタル酸の粒径を大きくする場合(基本形態)を説明し、その後に、酸の添加を複数段で行うことにより析出槽を用いることなくテレフタル酸の粒径を大きくする場合(本発明に係る実施の形態)を説明する。また、本発明においては、溶媒として、水、EG、プロピレングリコール(PG)、シリコンオイル等を使用することができるが、基本形態および本発明に係る実施の形態においては、EGを使用する場合について説明する。

【0012】

『基本形態』

図1〜図4及び図6は基本形態を示したものである。本形態においては、回収PET粉砕品を原料とする。この粉砕品とは、PETボトルなどのPET廃棄物を切断、破断、あるいは粉砕したもの等を含む意義である。好適には2〜8mm角程度の粉砕品である。

【0013】

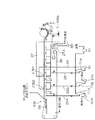

(反応分解工程)

まず、本形態においては、回収PET粉砕品の反応分解を行うが、この反応分解は、図2に詳細例を示すスクリュウプレス型横型反応分解装置を使用して行うことができる。この横型反応分解装置は、本体部1Aとこの本体部1Aの先端に位置する先細部1Bとを有する筒体1内に、先細部1Bに対応した部分が先細のスクリュウコンベア2を備えたもので、この横型反応分解装置内に、回収PET粉砕品と、PET等モル相当または過剰のアルカリと、EGとを投入し、主に本体部1A内で、常圧で回収PET粉砕品をテレフタル酸塩とEGとに反応分解し、反応分解スラリーを先細部1Bから絞り出すものである。

【0014】

本体部1Aの基部には、回収PET粉砕品及びアルカリを投入するための投入口3を有し、スクリュウコンベア2の回転軸には、EGを投入するための投入口4を有する。筒体1は、周囲にジャケットが備わっており、このジャケットには熱媒体の入口5及び出口6が備わっている。

【0015】

回収PET粉砕品およびアルカリを投入口3から、EGを投入口4から投入すると、スクリュウコンベア2が、主に本体部1A内において、回収PET粉砕品とアルカリとEGとを攪拌しつつ先端側に送り、回収PET粉砕品をテレフタル酸塩とEGとに連続的に反応分解する。

【0016】

また、生成した反応分解スラリーは先細部1Bから絞り出す。したがって、バックミキシングせず均一に前方に送るのみの処理となる。

【0017】

さらに、先細部1B及びスクリュウコンベア2の先端部を先細にして絞り手段としたことにより、EGの添加量を少なくすることができ、しかも、次のろ過工程(固液分離工程)における時間当たりのろ過効率が高くなる。ちなみに、生成した反応分解スラリー中のEGの量は、絞り手段を設けない場合、約70質量%になるのに対し、絞り手段を設けた場合は約30質量%になる。

【0018】

添加するアルカリとしては、炭酸ナトリウムを主体とし、20%以下の範囲で水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物を含有させたものを使用することができる。水酸化ナトリウムを含有させると、より効率的に反応分解する。炭酸ナトリウム等の炭酸塩を使用すると、反応分解開始と同時に炭酸ガスが発生するため、不活性ガス(たとえば窒素ガス)の供給が不要になる。炭酸ナトリウムは、そのコストが水酸化ナトリウムの約1/2なので、経済的である。

【0019】

発生する炭酸ガスは、ガス通路7より系外へ排出する。ガス通路7には切替バルブを設置してあり、炭酸ガスの排出と不活性ガス(たとえば窒素ガス)の供給との切替ができるようになっている。

【0020】

反応分解開始前に、予め、回収PET粉砕品に直接噴霧などの手法によりアルカリを接触させると、EGを並存させる場合と比較して、反応開始時間を1/5〜1/8に短縮できる。反応分解温度としては、例えば120〜190℃とすることができる。

【0021】

(固液分離・溶解・不純物除去工程)

反応分解工程で生成したテレフタル酸塩とEGとを含有する反応分解スラリーは、ポンプや輸送管などにより、固液分離・溶解・不純物除去機、例えば、図3に詳細を示す水平ベルト型真空ろ過溶解機102に送る(図1の水平ベルト型真空ろ過溶解機102は模式的に示してある)。この水平ベルト型真空ろ過溶解機102は、そのろ過セクションで、前記反応分解スラリーからEGを分離する。分離の詳細な方法は、次述するが、これによらず、遠心分離機などの分離機により行うこともできる。

【0022】

反応分解スラリー中のEGは、真空ポンプ61により、ろ液槽71に吸引し、このろ液槽71に集めたEGは、ポンプ42により、輸送管12を通して、ろ液槽81に集める。このろ液槽81に集めた粗EGは、適宜の時点で、ポンプ43により、輸送管13を通して精製塔110に通液し、不純物を除去する。この不純物の除去は、蒸留操作、または膜分離により行うこともできる。

【0023】

不純物を除去した前記EGは、輸送管14を通して、ろ液槽82に集める。このろ液槽82に集めたEGは、適宜の時点で、ポンプ52により輸送管30を通してスクリュウプレス型横型反応分解装置に送り、反応分解の溶媒原料として再利用する。

【0024】

不純物を除去していない粗EGもテレフタル酸の純度に影響しない限り、反応分解の溶媒原料として再利用することができる。また、精製したEGの一部は、系より抜き出して、PETの合成原料などに利用することができる。

【0025】

EGを分離して回収したテレフタル酸塩は、水平ベルト型真空ろ過溶解機102の溶解セクションに連続的に移動し、上部から散布する温水によって溶解する。温水としては、例えば、テレフタル酸塩の3〜5倍量、約80℃のものを使用することができ、テレフタル酸塩の水溶液を生成する。この温水に代えて、後述の吸着塔における洗浄水、固液分離・洗浄工程における排水、及び濃縮・晶析・芒硝分離工程における蒸発水分を冷却して得た凝縮水等を用いることもできる。

【0026】

テレフタル酸塩の水溶液は、真空ポンプ61により、水溶液分離槽72に吸引する。吸引した水溶液はポンプ51により、輸送管18を通して、次の溶解性不純物除去器に送る。

【0027】

水平ベルト型真空ろ過溶解機102に備わるろ布96の下流端には、スクレーパ98を対向して配置してあり、不溶解性不純物を除去するようになっている。

【0028】

(不純物除去工程)

テレフタル酸塩の水溶液は、ポンプ51により、輸送管18を通して、不純物除去器、例えば、堅型円筒吸着用活性炭充填カラム104に、好適には5〜10mm/m2・minで通液する。これにより、テレフタル酸塩水溶液に混入する溶解性の不純物を除去することができる。通液後、活性炭は、温水で洗浄する。洗浄排水は、輸送管16を通して、水平ベルト型真空ろ過溶解機102へ再生洗浄水として戻し、再利用することができる。また、微粉炭除去のため、粒状炭または造粒炭を純水で逆洗いしておくとよい。この工程における不純物の除去は、イオン交換樹脂の併用、イオン交換樹脂による吸着、あるいは、膜分離などによって行うこともできる。

【0029】

(中和・析出工程)

不純物を除去したテレフタル酸塩水溶液は、中和槽114で、酸によりpH2〜4程度に中和する。添加する酸としては、硫酸、塩酸、リン酸、硝酸等の鉱酸を使用することができるが、硫酸を使用するのが好ましい。

【0030】

中和槽114では、酸を均一に撹拌及び混合させて中和反応を確実に行う必要がある。中和反応により生成したテレフタル酸のスラリーは、堅型円筒撹拌槽からなる析出槽105に集める。この析出槽105は、熱媒体92が通るジャケット91を備えている。

【0031】

中和槽114においては、酸を添加すると、瞬時に中和反応が起こり、テレフタル酸の微少な結晶が生成するが、この微小な結晶の集合体は、未反応の酸を内部に包合してしまう。そして、この内部に包合した酸は、析出槽105において内部より浸出し、時間が遅れ再度中和反応を起こすことになる。このことは、pH調整、テレフタル酸の生成にとって障害となる。

【0032】

そこで、かかる事態を防止するため、図4に示すように、中和槽114において、撹拌機114Aによる撹拌と同時に、付設した超音波発生装置114Bによって、超音波による微振動をテレフタル酸のスラリーに起こさせるとよい。これにより、テレフタル酸微小結晶による酸の包合を防止することができ、pH調整がよくなるので、テレフタル酸の生成がよくなる。

【0033】

中和槽114は析出槽105と比べて容量が小さくてよく、1/50〜1/500程度とすることができる。

【0034】

中和槽114においては、撹拌機114Aにより撹拌している状態で、酸(硫酸)を撹拌軸内に供給し、この撹拌軸内と連通する撹拌羽根114Cの軸114D内を通してテレフタル酸塩水溶液(テレフタル酸のスラリー)中に噴出させる。これにより、撹拌及び混合効果が高いものとなる。結果、単に酸(硫酸)を中和槽114の上部より供給する場合より、テレフタル酸微小結晶による酸の包合防止効果が大きくなり、テレフタル酸の結晶粒径が均一化する。

【0035】

析出槽105に集めたテレフタル酸スラリーは析出槽で撹拌する。これにより、テレフタル酸の結晶粒径が均一化するとともに、結晶サイズも成長する。

【0036】

この析出槽105では、50〜95℃、例えば約85℃の加熱状態を維持したまま撹拌を行い、均一に成長した結晶を底部よりポンプ45により抜き出す。これにより、テレフタル酸とアルカリ塩とを含有するスラリー中の、テレフタル酸の結晶粒子の粒度分布が均一化し(図5参照。(A)は常温、(B)は加熱の場合をそれぞれ示す)、固液分離工程でのろ過速度が表1のように高まる。

【0037】

【表1】

【0038】

(固液分離・洗浄工程)

中和・析出工程で生成したテレフタル酸の析出スラリーは、ポンプ45により、輸送管17を通して、固液分離機、例えば水平ベルト型真空ろ過機106に送る。

【0039】

この水平ベルト型真空ろ過機106の詳細を、図6をもとに説明する。まず、析出スラリーは、ろ布96上に送り、水平方向(本図面では、左から右方向)に移動する。この移動の際、スラリーが含有する酸、アルカリ塩は、真空ポンプ61により、ろ布96と同様に移動する真空箱97に吸引し、輸送管26Aを通して、ろ液槽71Aに集める。

【0040】

ろ布96は、温水で洗浄するが、この洗浄水は、いったんろ布洗浄装置27Aに集め、その後、ポンプ50により、輸送管27を通して、洗浄装置27B1に集める。この洗浄装置27B1に集めた洗浄水は、スラリーから酸、アルカリ塩を吸引除去して得たテレフタル酸の洗浄に使用する。さらに、このテレフタル酸を洗浄した洗浄水は、真空ポンプ61により、真空箱97に吸引し、輸送管28を通して、ろ液槽72Aに集める。このろ液槽72Aに集めた洗浄水は、ポンプ51により、輸送管29を通して、洗浄装置27B2に集め、再び、テレフタル酸の洗浄水として使用する。

【0041】

再度、テレフタル酸を洗浄した洗浄水は真空ポンプ61により真空箱97に吸引し、輸送管26Bを通して、ろ液槽71Bに集める。ろ液槽71Bに集めた洗浄水は、上流のテレフタル酸塩の溶解に利用することもできる。

【0042】

このような向流洗浄により、表2に示すようにテレフタル酸の純度が高まる。

【0043】

【表2】

【0044】

(濃縮・晶析・芒硝分離(アルカリ塩回収)工程)

ろ液槽71A,71Bに集めたアルカリ塩は、ポンプ42A,42Bにより、輸送管20を通して、いったんろ液槽83に集める。その後、ポンプ48により、輸送管21および水分蒸発のための加熱器32を通して、結晶缶33に供給する。

【0045】

結晶缶33は真空ポンプ62により減圧状態にしてあるので、アルカリ塩スラリー中の水分は蒸発し、蒸発した水分は減圧管31中に設けた冷却器34により冷却凝縮し、固液分離・溶解・不純物除去工程で使用する水として、あるいは固液分離・洗浄工程で使用するろ布及びケーキ洗浄水として再利用する。

【0046】

結晶缶33での結晶スラリーは、ポンプ46により、輸送管19を通して、遠心分離機108に送る。この遠心分離機108は、アルカリ塩と、EG及びアルカリに固液分離する。分離したアルカリ塩は、ベルトコンベア113により、間接加熱乾燥機、たとえばジャケット94、シャフト95に熱媒体を循環することができる構造を有したパドル式回転真空乾燥機109に送る。この乾燥機109において、真空下で乾燥することにより、純度の高いアルカリ塩を回収する。

【0047】

中和工程で硫酸を使用すると、ここでは、アルカリ塩として、芒硝を回収することができ、各種用途の製品とすることができる。

【0048】

また、この際、分離するEG及びアルカリは、輸送管23を通して、いったんろ液槽84に集め、さらに、ポンプ49により輸送管24を通して、前述のろ液槽81に混入する。その後の処理は、前述同様である。

【0049】

(乾燥・粉砕工程)

他方、水平ベルト型真空ろ過機106で洗浄したテレフタル酸は、ベルトコンベア112により、間接加熱乾燥機、例えばジャケット94、シャフト95に熱媒体を循環することができる構造を有したパドル式回転真空乾燥機107に送る。この乾燥機107は、真空ポンプ63により真空としてあるため、テレフタル酸の乾燥を短時間で、しかも変質させることなく行うことができる。これにより、純度の高いテレフタル酸を回収することができる。乾燥の際に蒸発する水分は、輸送管25を通して冷却した後、輸送管22を通して、ろ液槽83に集める。

【0050】

続く回収テレフタル酸の粉砕は公知の手段により行うことができる。

【0051】

『第1の参考形態』

図7は第1の参考形態を示したものである。この形態は、竪型円筒撹拌槽101を用いて反応分解を行うものである。竪型円筒撹拌槽101は、熱媒体92が流通する加熱ジャケット91を外壁に有し、温度調節用の冷却水コイル93を内部に有し、例えば160℃〜180℃の温度条件及び常圧で、30〜90分程度撹拌して反応分解を図る。

【0052】

テレフタル酸塩とEGとに分解した反応分解スラリーは、ポンプ41により輸送管11を通して直接、図3に示す水平ベルト型真空ろ過溶解機102に送ることができる他、絞り装置100で絞り操作を行った後、水平ベルト型真空ろ過溶解機102に送ることができる。

【0053】

絞り装置100は、スクリュウプレス型構造を有するもので、本体部内に先細のスクリュウコンベア100Aを配置したものである。絞り装置100本体部の適宜の位置から、ポンプ47により、EGを竪型円筒撹拌槽101に返送することができる。絞り装置100を設けることで、EGの補給量を少なくすることができるとともに、次のろ過工程(固液分離工程)における時間当たりのろ過効率を高いものとすることができる。

【0054】

『第2の参考形態』

図8及び図9は第2の参考形態を示したものである。この形態は、第1の参考形態と同様に、竪型円筒撹拌槽101を用いて反応分解を行うものである。

【0055】

また、竪型円筒撹拌槽101にて反応分解を行った反応分解スラリーは、ポンプ41により、輸送管11を通して、図9に示す、水平ベルト型真空ろ過機106A(第1の基本形態における後段の水平ベルト型真空ろ過機106と同様の構造を有する)に送る。この水平ベルト型真空ろ過機106においては、EGを除去するとともに、洗浄水によって洗浄を行う。

【0056】

EGを除去して回収したテレフタル酸塩は、ケーキ輸送ベルトコンベア111により、水平ベルト型真空ろ過機106Aとは別に設置した竪型円筒撹拌槽103に投入する。この竪型円筒撹拌槽103では、例えばテレフタル酸塩の3倍量、約80℃の温水を投入してテレフタル酸塩を溶解する。この温水としては、前述の系内での再生水、ならびに堅型円筒吸着用活性炭充填カラム104における洗浄排水を輸送管16により戻した再生洗浄水を利用することができる。

【0057】

テレフタル酸塩の水溶液は、ポンプ44により、輸送管15を通して、溶解性不純物除去器、例えば堅型円筒吸着用活性炭充填カラム104に供給する。この際、テレフタル酸塩の水溶液は、竪型円筒撹拌槽103に付設したチェックフィルター99などにより、不溶解性不純物を除去しておくことが好ましい。

【0058】

なお、この第2の参考形態においても、第1の参考形態と同様に、テレフタル酸塩とEGとに分解した反応分解スラリーは、予め絞り装置100で絞り操作を行った後、水平ベルト型真空ろ過機106Aに供給することができる。

【0059】

『その他の基本形態』

テレフタル酸塩とEGとの反応分解スラリーからEGを分離するのに際して、水平ベルト型真空ろ過溶解機102によることなく、遠心分離機などの分離機を用いることができることについては、先に述べたとおりである。また、上記各実施の形態の要素を適宜組み合わせてシステムを構築することが可能である。

【0060】

『第1の実施の形態』

次に、本発明に係る第1の実施の形態について説明する。本発明は、以上で説明した基本形態における中和・析出工程に替えて、酸の添加を複数段で行うものであるが、本実施の形態では2段で行い、第二次中和段における水溶液のpHが2〜4となるように行うとともに、第二次中和段における水溶液を、テレフタル酸を分級する機能を有する分級槽に送り、この分級槽において、粒径が所定値以下のテレフタル酸結晶を選別し、選別したテレフタル酸結晶を、第一次中和段における水溶液に戻し溶解させる。以下、図10を参照しながら説明する。

図10におけるポット142及び中和槽143は、第1段目の中和反応を行うためのものであり(第一次中和段)、ポット144及び中和槽145は、第2段目の中和反応を行うためのものであり(第二次中和段)、分級槽146は、粒径が所定値以下のテレフタル酸結晶を選別するためのものである。

【0061】

まず、固液分離・溶解・不純物除去工程からのテレフタル酸塩水溶液は、不純物除去器、本実施の形態においては、堅型円筒吸着用活性炭充填カラム104を経た後(ここまでの処理は、基本形態において説明したの同様である)、いったんテレフタル酸塩水溶液貯留槽140に集める。そして、この貯留槽140に集めたテレフタル酸塩水溶液は、ポンプ150により、輸送管155を通し、輸送管155に付設してある熱交換器141により95℃に加熱して、ポット142に送る。このポット142は、中和槽143の上段に付設したものであり、槽内には、攪拌機142Aを設置してある。ポット142としては、基本形態においては中和槽として説明した、図4に示す構成のものを使用することもできる。ポット142においては、貯留槽140からのテレフタル酸塩水溶液に硫酸等の酸を添加し、さらに、後述する分級槽146からのテレフタル酸微細結晶水溶液を混入し、攪拌機142Aによって攪拌する。酸を添加して攪拌したテレフタル酸塩水溶液は、さらに中和槽143に送り、攪拌機143Aによって攪拌を続ける(以上、第一次中和段)。

【0062】

この第一次中和段における酸の添加は、中和槽143における水溶液がテレフタル酸を析出しないように行う必要があり、例えば、中和槽143における水溶液がpH6となるように行う。この段において酸は、熱分解工程において添加したアルカリを中和しアルカリ塩とする。

【0063】

中和槽143における中和が終了したテレフタル酸塩水溶液は、中和槽143の上側側部143Bから、輸送管156を通して、ポット142と同様の構成を有するポット144に送る。

【0064】

ポット144においては、中和槽143からのテレフタル酸塩水溶液に硫酸等の酸を添加し、攪拌機144Aによって攪拌する。酸を添加して攪拌したテレフタル酸塩水溶液は、さらに中和槽143と同様の構成を有する中和槽145に送り、攪拌機145Aによって攪拌を続ける(以上、第二次中和段)。

【0065】

この第二次中和段における酸の添加は、中和槽145における水溶液がテレフタル酸結晶を析出するように行う必要があり、例えば、中和槽145における水溶液がpH2〜4となるように行う。

【0066】

中和槽145における中和によりテレフタル酸結晶を含有するに至った水溶液は、中和槽145の上側側部145Bから、輸送管157を通して、分級槽146に送る。

【0067】

この分級槽146においては、水面から一定の範囲にある上澄み液を、すなわち、粒径が所定値以下のテレフタル酸結晶(テレフタル酸微細結晶)を含有する水溶液を、分級槽146の上側側部146Bから、ポンプ151により、輸送管159を通して、ポット142に戻す。これにより、分級槽146内のテレフタル酸の粒径は平均化し、その値(平均粒径)も大きくなる。

【0068】

上澄み液の返送が終了したら、分級槽146内のテレフタル酸水溶液は、槽底部から、ポンプ152により、輸送管158を通して、固液分離・洗浄工程に送る。以後の処理は、基本形態におけると同様である。

【0069】

『第2の実施の形態』

次に、図11を参照しながら、本発明に係る第2の実施の形態を説明する。第2の実施の形態も、基本的な構成は第1の実施の形態と同様であるが、中和槽145による中和後の処理が異なる。中和槽145における中和によりテレフタル酸結晶を含有するに至った水溶液中、上層部分の水溶液(テレフタル酸微細結晶を含有する水溶液)は、中和槽145の上側側部145Bから、輸送管160を通して、ポット142に戻す。他方、水溶液中、下層部分の水溶液(粒径の比較的大きなテレフタル酸結晶を含有する水溶液)は、中和槽145の底部から抜き取り、その一部は、輸送管158を通して、ポンプ152により、固液分離・洗浄工程に送り、残りの部分は、必要によってはテレフタル酸結晶と水等とに固液分離し、テレフタル酸結晶は輸送管161を通して、ポット142に戻し、再溶解する。これにより、テレフタル酸結晶の純度が上がるとともに、テレフタル酸結晶の粒径が一段と大きくなる。

【0070】

【実施例】

回収PET粉砕品を熱分解して得たテレフタル酸塩を、水で溶解してテレフタル酸水溶液とし、次いで、フィルターにより不溶解性不純物を、活性炭により溶解性不純物を除去した。

【0071】

この不純物を除去した水溶液は、10質量%のテレフタル酸塩、10質量%のEG、及び20質量%のアルカリを含有していた。この水溶液は、95℃まで加熱し、60kg/Hrで200mmφ×300mmHの一次反応槽(ガラス製ビーカ、攪拌機付)に連続供給した。この一次反応槽には、後述する分級槽からのテレフタル酸水溶液をも60kg/Hrで連続的に供給した。また、この一次反応槽には、4N−硫酸を水溶液のpHが6となるように添加した。一次反応槽においては、テレフタル酸が析出しなかった(一次中和段)。

【0072】

以上の一次反応槽から、テレフタル酸塩水溶液を連続的に抜き出し、200mmφ×300mmHの二次反応槽(ガラス製ビーカ、攪拌機付)に連続供給した。この二次反応槽においては、4N−硫酸を水溶液のpHが3となるように添加し、テレフタル酸を析出させた(二次中和段)。

【0073】

二次反応槽におけるテレフタル酸水溶液は、次いで、分級槽に送り分級し、この分級槽における上澄み液を、一次中和槽における水溶液に戻した。

【0074】

分級槽に残ったテレフタル酸水溶液は、ろ過・洗浄・乾燥の各工程を経て、乾燥テレフタル酸とした。このテレフタル酸の平均粒径は、30μm、純度99.9%であった。

【0075】

【発明の効果】

以上で説明したとおり、本発明に係る回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法によれば、経済的な方法で大きな粒径のテレフタル酸を得ることができ、しかも、実用的かつ工業的なプロセスとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 基本形態全体のフローシートである。

【図2】 横型反応分解装置の概念図である。

【図3】水平ベルト型真空ろ過溶解機の概念図である。

【図4】中和槽の構成例の概要図である。

【図5】中和工程での加熱の有無による、テレフタル酸の粒度分布グラフである。

【図6】水平ベルト型真空ろ過機の概要図である。

【図7】 第1の参考形態全体のフローシートである。

【図8】 第2の参考形態全体のフローシートである。

【図9】 第2の参考形態における前段の固液分離工程に用いる水平ベルト型真空ろ過機の概要図である。

【図10】第1の実施の形態における中和処理のフローシートである。

【図11】第2の実施の形態における中和処理のフローシートである。

【符号の説明】

1…筒体、1A…本体部、1B…先細部、2,100A…スクリュウコンベア、3,4…投入口、5…熱媒体の入口、6…熱媒体の出口、7…ガス通路、11〜25,26A,26B,27〜30…輸送管、27A…ろ布洗浄装置、27B1,27B2…洗浄装置、31…減圧管、32…加熱器、33…結晶缶、34…冷却器、41,42,42A,42B,43〜52…ポンプ、61〜63…真空ポンプ、71,71A,71B,72A,81〜84…ろ液槽、72…水溶液分離槽、91,94…ジャケット、92…熱媒体、93…冷却水コイル、95…シャフト、96…ろ布、97…真空箱、98…スクレーパ、99…チェックフィルター、100…絞り装置、101,103…竪型円筒撹拌槽、102…水平ベルト型真空ろ過溶解機、104…堅型円筒吸着用活性炭充填カラム、105…析出槽、106,106A…水平ベルト型真空ろ過機、107,109…パドル式回転真空乾燥機、108…遠心分離機、110…精製塔、111〜113…ベルトコンベア、114…中和槽、114A…撹拌機、114B…超音波発生装置、114C…撹拌羽根、114D…撹拌羽根の軸、140…テレフタル酸塩水溶液貯留槽、141…熱交換器、142,144…ポット、142A,143A,144A,145A…攪拌機、143,145…中和槽、146…分級槽、150〜152…ポンプ、155〜161…輸送管。

Claims (4)

- アルカリの存在下で、回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品をテレフタル酸塩とエチレングリコールとに反応分解し、反応分解スラリーからエチレングリコールを除去して、固形テレフタル酸塩を得、この固形テレフタル酸塩を水で溶解して、テレフタル酸塩水溶液とし、このテレフタル酸塩水溶液に酸を添加して中和しテレフタル酸を析出させ、回収する方法であって、

前記反応分解に際し、本体部とこの本体部の先端に位置する先細部とを有する筒体内に、先細部に対応した部分が先細のスクリュウコンベアを備えた横型反応分解装置を使用し、

前記横型反応分解装置内に、前記回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品と、ポリエチレンテレフタレート等モル相当または過剰のアルカリと、エチレングリコールとを投入し、主に前記本体部内で、反応分解温度が120〜190℃の条件下で、常圧で回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品をテレフタル酸塩とエチレングリコールとに反応分解し、反応分解スラリーを前記先細部から絞り出す

ことを特徴とする回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。 - 前記アルカリを、炭酸ナトリウムを主体とし、20%以下の範囲で水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムを含有させたものを使用し、することができる。水酸化ナトリウムを含有させる、請求項1記載の回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。

- 前記酸添加を複数段で行い、かつ、最終段における水溶液のpHが2〜4となるように行うとともに、前記最終段からのテレフタル酸結晶を、前方段に返送し溶解する請求項1記載の回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。

- 前方段における酸添加を、テレフタル酸が析出しないように行う、請求項1記載の回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000347848A JP3917811B2 (ja) | 2000-11-15 | 2000-11-15 | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000347848A JP3917811B2 (ja) | 2000-11-15 | 2000-11-15 | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2002155020A JP2002155020A (ja) | 2002-05-28 |

| JP2002155020A5 JP2002155020A5 (ja) | 2005-04-07 |

| JP3917811B2 true JP3917811B2 (ja) | 2007-05-23 |

Family

ID=18821520

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000347848A Expired - Lifetime JP3917811B2 (ja) | 2000-11-15 | 2000-11-15 | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3917811B2 (ja) |

Families Citing this family (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4338119B2 (ja) * | 2002-11-01 | 2009-10-07 | 月島機械株式会社 | 被処理液循環型掻取式晶析装置 |

| EP1710226B1 (en) * | 2004-01-27 | 2009-07-22 | Universidad Iberoamericana, A.C. | Chemical method for recycling polyethylene terephtalate (pet) wastes |

| JP2006036688A (ja) * | 2004-07-27 | 2006-02-09 | Mitsui Chemicals Inc | ポリエチレンテレフタレートから回収された高純度の原料モノマー及びその製造方法 |

| JP4637551B2 (ja) * | 2004-10-13 | 2011-02-23 | アースリサイクル株式会社 | Pvc(塩化ビニリデンも),petを含む混合プラスチックやアルミ複合フイルム等から有用物質の分離法 |

| JP4754237B2 (ja) * | 2005-02-23 | 2011-08-24 | パナソニック電工株式会社 | プラスチックの分解方法 |

| JP2006241380A (ja) * | 2005-03-04 | 2006-09-14 | Matsushita Electric Works Ltd | プラスチックの分解方法 |

| JP2008133398A (ja) * | 2006-11-29 | 2008-06-12 | Toshiba Corp | Petを含む樹脂の熱分解油化処理装置 |

| CN108276274B (zh) * | 2018-03-07 | 2020-10-23 | 太原理工大学 | 一种利用有色涤纶织物制备对苯二甲酸的方法 |

| TWI708761B (zh) * | 2019-09-26 | 2020-11-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 製造對苯二甲酸的方法 |

-

2000

- 2000-11-15 JP JP2000347848A patent/JP3917811B2/ja not_active Expired - Lifetime

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2002155020A (ja) | 2002-05-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3808672B2 (ja) | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 | |

| JP2001151709A5 (ja) | ||

| JP3069917B2 (ja) | テレフタル酸の製造方法 | |

| JP4647625B2 (ja) | 廃棄ポリエチレンテレフタレート(pet)の化学的リサイクル手法 | |

| JP3140469B2 (ja) | テレフタル酸の製造方法 | |

| KR100693707B1 (ko) | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 폐기물의 화학적 재이용 방법 | |

| JP3917811B2 (ja) | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 | |

| KR100278525B1 (ko) | 폴리알킬렌 테레프탈레이트로부터 알칼리 금속 또는 알칼리토류 금속의 테레프탈레이트 및 알킬렌 글리콜을 회수하는 방법 | |

| JP2005255963A (ja) | 繊維状ポリエステルからエステルモノマーを回収する方法 | |

| CN103787894B (zh) | 从甲苯二异氰酸酯制备过程中形成的残渣废料中回收甲苯二胺的方法 | |

| JP3889219B2 (ja) | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法及び装置 | |

| JP3850149B2 (ja) | 芳香族ジカルボン酸の回収方法 | |

| JP3942818B2 (ja) | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の工業的回収方法 | |

| JP3942817B2 (ja) | 回収ポリエチレンテレフタレート粉砕品からのテレフタル酸の回収方法 | |

| KR100224466B1 (ko) | 테레프탈산의 제조방법 (1) | |

| JP2005330444A (ja) | 繊維状ポリエステルからエステルモノマーを回収する方法 | |

| JPH11502869A (ja) | テレフタル酸の製造方法 | |

| CN1067049C (zh) | 生产对苯二甲酸的方法 | |

| PL211594B1 (pl) | Sposób i układ instalacji do odzyskiwania kwasu tereftalowego oraz glikolu etylenowego z odpadów polietylenotereftalanu | |

| CN108569961A (zh) | 一种生产精对苯二甲酸的装置 | |

| JP2001018224A (ja) | 廃棄されたポリエチレンテレフタレート製ボトルの粉砕方法 | |

| JP2012116912A (ja) | ポリエステルからポリエステルモノマーを製造する方法 | |

| CN103755555A (zh) | 一种用碱减量废水残渣生产精对苯二甲酸的装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20040528 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040528 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20061101 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20061113 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061225 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070202 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070209 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Ref document number: 3917811 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110216 Year of fee payment: 4 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120216 Year of fee payment: 5 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130216 Year of fee payment: 6 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130216 Year of fee payment: 6 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130216 Year of fee payment: 6 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130216 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140216 Year of fee payment: 7 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140216 Year of fee payment: 7 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313115 |

|

| R360 | Written notification for declining of transfer of rights |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360 |

|

| R360 | Written notification for declining of transfer of rights |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360 |

|

| R371 | Transfer withdrawn |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313115 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| EXPY | Cancellation because of completion of term |