JP3773785B2 - 半導体装置の製造方法 - Google Patents

半導体装置の製造方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3773785B2 JP3773785B2 JP2000357156A JP2000357156A JP3773785B2 JP 3773785 B2 JP3773785 B2 JP 3773785B2 JP 2000357156 A JP2000357156 A JP 2000357156A JP 2000357156 A JP2000357156 A JP 2000357156A JP 3773785 B2 JP3773785 B2 JP 3773785B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- deposit

- etching

- oxide film

- trench

- film

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Drying Of Semiconductors (AREA)

- Element Separation (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体装置の製造方法に関し、特に、トレンチによる素子分離領域の形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、半導体装置の微細化が益々進み、例えば、1GBitDRAMでは、デザインルールが0.18μm以下となり、サブクォーターミクロンの加工を高精度に再現性良く行う技術が必要になってきている。半導体装置には素子を電気的に分離する素子分離領域が存在し、このようなサブクォーターミクロン領域の素子分離方としては、これまでの選択酸化法(LOCal Oxidation of Silicon:以下LOCOS法と称する)による素子分離領域の形成では困難である。

【0003】

そこで、LOCOS法に代わり、酸化物などの絶縁物質で埋め込まれたトレンチにより素子間を絶縁するトレンチ素子分離法(Shallow Trench Isolation:以下、STI法と称する)が盛んに研究されている。

【0004】

図11及び図12は、この種の従来のSTI法による素子分離領域の形成方法の一例を示す工程図である。

【0005】

まず、図11(a)に示すように、半導体基板、例えばシリコン基板101上

に第1のシリコン酸化膜(SiO2膜)102、シリコン窒化膜(Si3N4膜)103、第2のシリコン酸化膜(SiO2膜)104を順次積層形成する。その後、フォトリソグラフィー工程、ドライエッチング工程、レジスト剥離工程を用いて前記積層膜をパターニングして素子分離形成領域に開口部105aを有する積層膜パターン105を形成する。

【0006】

次に、図11(b)に示すように、前記積層膜パターン105をエッチングマスクとして、SiO2系の堆積付着物を生成しうるエッチングガスを使用した反応性イオンエッチング(RIE)法により、エッチング領域にSiO2系の堆積付着物106を付着させながら前記シリコン基板101をドライエッチングし、前記シリコン基板101上に素子分離のためのトレンチ107を形成する。このイオンエッチングは、一般に、HBrとCl2とO2のガス流量を約150、150、20 ml/min 、圧力を約2.7Pa、基板温度を60℃、RIE装置のRF出力を約500Wにより行われる。

【0007】

続いて、図11(c)に示すように、前記積層膜パターン105の第2のシリコン酸化膜104と前記SiO2系の堆積付着物106をHFを含んだ薬液を用いたウエットエチングにより除去した後、図11(d)に示すように、更に、前記シリコン窒化膜103をウェットエッチングにより横方向に後退させる。

【0008】

更に、図12(e)に示すように、前記トレンチ107側壁を熱酸化法により薄く酸化して酸化膜108を形成した後、図12(f)に示すように、前記トレンチ107内にシリコン酸化膜等の絶縁性物質109を埋め込む。この後、前記シリコン窒化膜103をストッパーとし、化学的・機械的研磨(CMP)を用いて前記絶縁性物質109を平坦化する。

【0009】

続いて、図12(g)に示すように、ウェットエッチングにより、前記絶縁性物質109を前記シリコン基板101の表面付近までエッチングした後、前記シリコン窒化103と前記第1のシリコン酸化膜102をウェットエッチングにより順次除去する。このようにして、シリコン基板101にSTI法による素子分離領域が形成される。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述したような従来の方法によれば、前記第2のシリコン酸化膜104と前記トレンチ107の側壁に付着された前記SiO2系の堆積付着物106との除去時に、HFを含んだ薬液を用いるため、図13(図11(c)のA部の拡大)に示すように、前記シリコン基板101を保護している前記第1のシリコン酸化膜102が横方向にエッチングされ、前記シリコン基板101表面が、直接、晒されるため、図14(図11(d)のB部の拡大)に示すように、前記シリコン窒化膜103を後退させた後、トレンチ107側壁を熱酸化法により薄く酸化する際に、半導体素子が形成される素子形成領域まで異常に酸化されてしまう問題がある。

【0011】

本発明は、トレンチ側壁を酸化する際に、素子形成領域を異常酸化することがない半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の半導体装置の製造方法では、シリコン基板上に、シリコン酸化膜およびシリコン窒化膜を順次積層形成する第1の工程と、前記積層膜をパターニングして開口内に前記シリコン基板表面を露出させる第2の工程と、前記積層膜をマスクとして、前記シリコン基板表面を、エッチングガスとして該エッチング過程で前記マスク側壁を含む凹陥部にフロロカーボン系の堆積付着物を生成し得る第1のエッチングガ スを用いドライエッチングすることにより、当該シリコン基板表面に所定の深さを有する前記凹陥部を形成すると共に、前記マスクの前記シリコン酸化膜側壁に第1の堆積付着物を付着させる第3の工程と、前記積層膜をマスクとして、前記第1の堆積付着物表面に当該第1の堆積付着物と異質の第2の堆積付着物を付着させながら前記シリコン基板表面を、エッチングガスとして該エッチング過程でトレンチ側壁にSiO 2 系の堆積付着物を生成し得る第2のエッチングガスを用いドライエッチングすることにより、前記凹陥部の底部に、前記凹陥部に連なるトレンチを形成する第4の工程と、前記第2の堆積付着物を、ウエットエッチングにより除去する第5の工程と、前記第1の堆積付着物を、アッシングにより除去する第6の工程と、前記積層膜における前記シリコン窒化膜を横方向に後退させる第7の工程と、前記凹陥部および前記トレンチ内表面に、熱酸化により酸化膜を形成する第8の工程と、前記凹陥部および前記トレンチ内に絶縁性物質を埋め込み、素子分離領域を形成する第9の工程とを具備することを特徴とする。

【0013】

上記本発明によれば、SiO 2 系の第2の堆積付着物を除去する時にHFを含んだ薬液を用いても、シリコン基板を保護しているシリコン酸化膜は、フロロカーボン系の第1の堆積付着物により保護されているために、シリコン酸化膜が横方向にエッチングされることを防ぐことができる。

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の半導体装置の製造方法に係る実施の形態について図面を参照して説明する。なお、説明の便宜のため、図面中の各膜厚やトレンチ深さは必ずしも実際のサイズに比例していない。

【0015】

(第1の実施形態)

まず、図1乃至図5を用いて、本発明の第1の実施形態に係わる半導体装置の製造方法を説明する。

【0016】

まず、図1(a)に示すように、半導体基板、例えばシリコン基板1上に熱酸化法により厚さ6nm程度の第 1 のシリコン酸化膜 ( SiO 2 膜 ) 2を形成し、更に、前記第 1 のシリコン酸化膜2上に、CVD法により厚さ100nm程度のシリコン窒化膜 ( Si 3 N 4 膜 ) 3と、厚さ100nm程度の第2のシリコン酸化膜(SiO 2 膜)4を順次積層形成する。

【0017】

次に、前記シリコン基板1上にレジスト膜(図示せず)をコーティングし、露光・現像工程を用いて開口部を有するレジストパターンを形成する。その後、前記レジストパターンをエッチングマスクとし、RIE法により、前記第2のシリコン酸化膜4、前記シリコン窒化膜3、前記第 1 のシリコン酸化膜2を順次エッチングすることにより、前記シリコン基板1の素子分離形成領域を露出させるための開口部5aを有する、前記第 1 のシリコン酸化膜2、前記シリコン窒化膜3及び前記第2のシリコン酸化膜4の積層膜パターン5を形成した後、前記レジストパターンを剥離する。

【0018】

次に、前記積層膜パターン5をエッチングマスクとして、反応性イオンエッチング(RIE)法により、前記開口部5a内の前記シリコン基板1表面を所定深さまでドライエッチングすることにより、トレンチ6を形成する。

【0019】

ここでは、前記シリコン基板 1 上の前記第1のシリコン酸化膜2を保護するために、トレンチ6の側壁にフロロカーボン系の堆積付着物7を付着させる必要があるため、2段階に分けてドライエッチングを行う。

【0020】

まず、図1(b)に示すように、第1段階において、前記第1のシリコン酸化膜2の側壁を含むエッチング領域にフロロカーボン系の堆積付着物7が付着する条件にて前記シリ コン基板 1 をドライエッチングして所定の深さを有する凹陥部(第1のトレンチ)6aを形成する。この第1段階において、エッチングガスとしては、例えばCH 2 F 2 、C 4 F 8 を含んだガスを用いる。このガス系では、蒸気圧の低い堆積物7であるCHxFyを生成し、前記第1のシリコン酸化膜2を含む前記トレンチ6a側壁および底部に付着する。

【0021】

なお、この第 1 段階のエッチング条件は、例えばCH 2 F 2 、C 4 F 8 のガス流量を約50、10 ml/min 、圧力を約5.3 Pa 、基板温度を約20℃、RIE装置のRF出力を約1000 W とする。

【0022】

次に、図1(c)に示すように、エッチング条件を変えて、引き続き、第2段階の前記シリコン基板1のドライエッチングを行う。即ち、前記第1の堆積付着物7及び前記積層膜パターン5をマスクとし、前記第1のトレンチ6aの底部に、この第1のトレンチ6aと連なる所定の深さの第2のトレンチ6bを形成する。

【0023】

ここでは、エッチングガスとして、例えばHBrとCl 2 とO 2 の混合ガスを用いる。このガス系では一部のガスが被エッチング材であるシリコンと反応し、蒸気圧の低い第2の堆積付着物8であるSiBrxClyOzを生成する。このSiO 2 系の第2の堆積付着物8は、前記第1の堆積付着物7表面を含む第2のトレンチ 6 bの側壁に付着し、前記第1のシリコン酸化膜2の側壁部分においては、フロロカーボン系の前記第1の堆積付着物7とSiO 2 系の第2の堆積付着物8との積層構造になる。

なお、この第2段階のエッチング条件は、例えばHBrとCl 2 とO 2 のガス流量を約150、150、20 ml/min 、圧力を約2.7 Pa 、基板温度を約60℃、RIE装置のRF出力を約500 W とする。

【0024】

なお、第 1 段階のドライエッチングにおいて、エッチングガスとしてC 5 F 8 、CHF 3 などのCFを含有するガスを使用しても、フロロカーボン系の堆積物が堆積することで同様の効果が得られる。また、第2のエッチングでは、フッ素を含有するガスを用いてもよい。

【0025】

次いで、図1(d)に示すように、ウェットエッチングにより積層膜パターン5の前記第2のシリコン酸化膜 4 とSiO 2 系の前記第2の堆積付着物 7 を除去する。

【0026】

続いて、図2(e)に示すように、アッシング工程により、フロロカーボン系の前記第1の堆積付着物7を除去した後、ウェットエッチングにより前記シリコン窒化膜3を横方向に後退させる。

【0027】

次いで、図2(f)に示すように、熱酸化法により、前記トレンチ 6 の側壁を薄く酸化して酸化膜9を形成した後、図2(g)に示すように、前記トレンチ6内にシリコン酸化膜等の絶縁性物質10を埋め込み、前記シリコン窒化膜3をストッパーとし、科学・機械的研磨(CMP)法を用いて前記絶縁性物質10を平坦化する。

【0028】

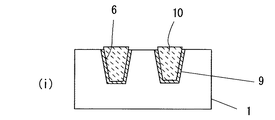

続いて、図2(h)に示すように、ウェットエッチングにより、前記絶縁性物質10を前記シリコン基板1の表面付近までエッチングした後、図3(i)に示すように、前記シリコン窒化膜3及び前記第1のシリコン酸化膜2をウエットエッチングにより、順次、除去する。このようにして、シリコン基板1にSTI法による素子分離領域を形成する。

【0029】

上記第1の実施形態によれば、前記第1のシリコン酸化膜2の側壁を保護するためのフロロカーボン系の第1の堆積付着物7上に、更にSiO 2 系の第2の堆積付着物8を積層付着させて、前記第1の堆積付着物7を前記第2の堆積付着物8で完全に被覆している。このため、図1(d)に示すように、前記積層膜パターン5の前記第2のシリコン酸化膜 4 とSiO 2 系の第2の堆積付着物8を除去する際に、前記第1のシリコン酸化膜2の側壁は、図4(図1(d)のc部の拡大)に示すように、フロロカーボン系の第1の堆積付着物7で保護されており、前記第1のシリコン酸化膜2は、横方向にエッチングされることがない。

【0030】

したがって、図5(図2(e)のd部分の拡大)に示すように、前記シリコン窒化膜3を横方向に後退させても、素子形成領域表面は前記第1のシリコン酸化膜2で保護されており、前記トレンチ側壁を熱酸化法により薄く酸化する際に、半導体素子が形成される素子形成領域まで食込んで酸化されることがなく、素子形成領域を精度良く画定することができる。

【0031】

(第2の実施形態)

次に、図6乃至図10を用いて本発明の第2の実施形態に係わる半導体装置の製造方法について説明する。

【0032】

まず、図6(a)に示すように、シリコン基板21に熱酸化法により厚さ6nm程度の第 1 のシリコン酸化膜 ( SiO 2 膜 ) 22を形成し、更に、前記第1のシリコン酸化膜22上に、CVD法により厚さ100nm程度のシリコン酸化膜 ( Si 3 N 4 膜 ) 23と、厚さ100nm程度の第2のシリコン酸化膜 ( SiO 2 膜 ) 24を順次積層形成する。

【0033】

次に、前記シリコン基板21上にレジスト膜(図示せず)をコーティングし、露光・現像工程を用いて開口部を有するレジストパターンを形成する。その後、前記レジストパターンをエッチングマスクとし、RIE法により、前記第2のシリコン酸化膜24、前記シリコン窒化膜23、前記シリコン酸化膜22を順次エッチングすることにより、前記シリコン基板21の素子分離形成領域を露出するための開口部25aを有する、前記第1のシリコン酸化膜22、前記シリコン窒化膜23及び第2のシリコン酸化膜24の積層膜パターン25を形成した後、前記レジストパターンを剥離する。

【0034】

次に、前記積層膜パターン25をエッチングマスクとして、RIE法により所定の深さまでドライエッチングしていく。従来は連続する一条件でトレンチ26を所定の深さまでエッチングしていたが、本発明では、前記シリコン基板21上に形成した前記第1のシリコン酸化膜22を保護するために、トレンチ26の側壁に、フロロカーボン系の堆積付着物27を付着させる必要があるため、3段階に分けてドライエッチングを行う。

【0035】

まず、図6(b)に示すように、第1段階において、前記第1のシリコン酸化膜22を含むエッチング領域にフロロカーボン系の第1の堆積付着物27を付着する条件にて前記シリコン基板21をドライエッチングして所定の深さを有する凹陥部(第1のトレンチ)26aを形成する。この第1段階において、エッチングガスとしては、例えばCH 2 F 2 、C 4 F 8 を含んだガスを用いる。このガス系では、蒸気圧の低い第1の堆積物27であるCHxFyを生成し、前記第1のシリコン酸化膜22を含む前記第1のトレンチ26aの側壁および低部に付着する。

【0036】

なお、この第 1 段階のエッチング条件は、例えばCH 2 F 2 、C 4 F 8 のガス流量を約50、10 ml/min 、圧力を約5.3 Pa 、基板温度を約20℃、RIE装置のRF出力を約1000 W とする。

【0037】

次に第2段階として、図6(c)に示すように、エッチング条件を変えて、前記第1のトレンチ26a底部に付着したフロロカーボン系の前記第1の堆積付着物27のエッチングを行う。ここでは、エッチングガスとして、例えばO 2 を含有したガスを用いる。

【0038】

なお、この第2段階のエッチング条件は、例えばO 2 のガス流量を約100 ml/min 、圧力を約10.1 Pa 、基板温度を60℃、RIE装置のRF出力を約100 W とする。

【0039】

次に図6(d)に示すように、エッチング条件を変えて、引き続き、第3段階の前記シリコン基板21のドライエッチングを行う。即ち、前記第1のトレンチ26aの底部に、この第1のトレンチ26aと連なる所定の深さの第2のトレンチ26bを形成する。

【0040】

ここでは、エッチングガスとして、例えばHBrとCl 2 とO 2 の混合ガスを用いる。このガス系では一部のガスが被エッチング材であるシリコンと反応し、蒸気圧の低い第2の堆積物28であるSiBrxClyOzを生成する。このSiO 2 系の第2の堆積付着物28は、前記第 1 のシリコン酸化膜22を含む第2のトレンチ26bの側壁に付着し、前記第1のシリコン酸化膜22の側壁部分においては、フロロカーボン系の前記第1の堆積付着物27とSiO 2 系の第2の堆積付着物28との積層構造になる。

【0041】

なお、この第3段階のエッチング条件は、例えばHBrとCl 2 とO 2 のガス流量を約150、20、5 ml/min 、圧力を約2.7 Pa 、基板温度を約60℃、RIE装置のRF出力を約500 W とする。

【0042】

なお、第 1 段階のエッチングにおいて、エッチングガスとしてC 5 F 8 、CHF 3 などのCFを含有するガスを使用しても、フロロカーボン系の堆積物が堆積することで同様の効果が得られる。また、第3のエッチングでは、フッ素を含有するガスを用いてもよい。

【0043】

次いで、図7(e)に示すように、ウェットエッチングにより積層膜パターン25の前記第2のシリコン酸化膜24とSiO 2 系の前記第2の堆積付着物28を除去する。

【0044】

続いて、図7(f)に示すように、アッシング工程により、フロロカーボン系の前記第1の堆積付着物27を除去した後、ウェットエッチングにより前記シリコン窒化膜23を横方向に後退させる。

【0045】

次いで、図7(g)に示すように、熱酸化法により、前記トレンチ2 6 の側壁

を薄く酸化して酸化膜29を形成した後、図7(h)に示すように、前記トレンチ26内にシリコン酸化膜等の絶縁性物質30を埋め込み、前記シリコン窒化膜23をストッパーとし、化学・機械的研磨(CMP)法を用いて前記絶縁性物質30を平坦化する。

【0046】

続いて、図8(i)に示すように、ウェットエッチングにより、前記絶縁性物質30を前記シリコン基板21の表面付近までエッチングした後、図8(j)に示すように、前記シリコン窒化膜23及び前記第1のシリコン酸化膜22をウエットエッチングにより、順次、除去する。このようにして、シリコン基板21にSTI法による素子分離領域を形成する。

【0047】

上記第2の実施形態によれば、前記第1のシリコン酸化膜22の側壁を保護するためのフロロカーボン系の第1の堆積付着物27上に、更にSiO 2 系の第2の堆積付着物28を積層付着させて、前記第1の堆積付着物27を前記第2の堆積付着物28で完全に被覆している。このため、図7(e)に示すように、前記積層膜パターン25の前記第2のシリコン酸化膜2 4 とSiO 2 系の第2の堆積付着物28を除去する際に、前記第1のシリコン酸化膜22の側壁は、図9(図7(e)のe部の拡大)に示すように、フロロカーボン系の第1の堆積付着物27で保護されており、前記第1のシリコン酸化膜22は、横方向にエッチングされることがない。

【0048】

したがって、図10(図7(f)のf部分の拡大)に示すように、前記シリコン窒化膜 23を横方向に後退させても、素子形成領域表面は前記第1のシリコン酸化膜22で保護されており、前記トレンチ側壁を熱酸化法により薄く酸化する際に、半導体素子が形成される素子形成領域まで食込んで酸化されることがなく、素子形成領域を精度良く画定することができる。

【0049】

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施できることは明らかである。

【0050】

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明の半導体装置の製造方法によれば、シリコン基板表面に形成されたシリコン酸化膜の側壁を保護するためのフロロカーボン系の第1の堆積付着物上に、更にSiO 2 系の第2の堆積付着物を積層付着させて、前記第1の堆積付着物を第2の堆積付着物で完全に被覆している。このため、エッチングマスクとなるシリコン酸化膜とトレンチ側壁のSiO 2 系の第2の堆積付着物を除去する際にHFを含んだ薬液を用いても、シリコン基板を保護しているシリコン酸化膜の側壁は、フロロカーボン系の第1の堆積付着物により保護されており、該シリコン酸化膜は、横方向にエッチングされることがなく、トレンチ側壁を酸化する際に、素子形成領域まで食込んで酸化されることがなく、素子形成領域を精度良く確定できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図2】 本発明の第1の実施の形態に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図3】 本発明の第1の実施の形態に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図4】 図1(d)におけるc部分を拡大して示す拡大断面図。

【図5】 図2(e)におけるd部分を拡大して示す拡大断面図。

【図6】 本発明の第2の実施の形態に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図7】 本発明の第2の実施の形態に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図8】 本発明の第2の実施の形態に係わる半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図9】 図7(e)におけるe部分を拡大して示す拡大断面図。

【図10】 図7(f)におけるf部分を拡大して示す拡大断面図。

【図11】 従来の半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図12】 従来の半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図。

【図13】 図11(a)におけるe部分を拡大して示す拡大断面図。

【図14】 図11(b)におけるf部分を拡大して示す拡大断面図。

【符号の説明】

1、21、101…シリコン基板( 半導体基板)

2、22、102…第1のシリコン酸化膜

3、23、103…シリコン窒化膜

4、24、104…第2のシリコン酸化膜

5、25、105…積層膜パターン

5a、25a、105a…開口部

6、26、107…トレンチ

6a、26a…凹陥部(第1のトレンチ)

6b、26b…第2のトレンチ

7、27…第1の堆積付着物(フロロカーボン系の堆積付着物)

8、28…第2の堆積付着物(SiO 2 系の堆積付着物)

9、29、108…酸化膜

10、30、109…絶縁性物質

106…SiO 2 系の堆積付着物

Claims (3)

- シリコン基板上に、シリコン酸化膜およびシリコン窒化膜を順次積層形成する第1の工程と、

前記積層膜をパターニングして開口内に前記シリコン基板表面を露出させる第2の工程と、

前記積層膜をマスクとして、前記シリコン基板表面を、エッチングガスとして該エッチング過程で前記マスク側壁を含む凹陥部にフロロカーボン系の堆積付着物を生成し得る第1のエッチングガスを用いドライエッチングすることにより、当該シリコン基板表面に所定の深さを有する前記凹陥部を形成すると共に、前記マスクの前記シリコン酸化膜側壁に第1の堆積付着物を付着させる第3の工程と、

前記積層膜をマスクとして、前記第1の堆積付着物表面に当該第1の堆積付着物と異質の第2の堆積付着物を付着させながら前記シリコン基板表面を、エッチングガスとして該エッチング過程でトレンチ側壁にSiO 2 系の堆積付着物を生成し得る第2のエッチングガスを用いドライエッチングすることにより、前記凹陥部の底部に、前記凹陥部に連なるトレンチを形成する第4の工程と、

前記第2の堆積付着物を、ウエットエッチングにより除去する第5の工程と、

前記第1の堆積付着物を、アッシングにより除去する第6の工程と、

前記積層膜における前記シリコン窒化膜を横方向に後退させる第7の工程と、

前記凹陥部および前記トレンチ内表面に、熱酸化により酸化膜を形成する第8の工程と、

前記凹陥部および前記トレンチ内に絶縁性物質を埋め込み、素子分離領域を形成する第9の工程とを具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。 - 前記第1のエッチングガスは、C 4 F 8 またはCH 2 F 2 を含有するガスであることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

- 前記第2のエッチングガスは、HBr/Cl 2 /O 2 またはCl 2 /O 2 を含有するガスであることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000357156A JP3773785B2 (ja) | 2000-11-24 | 2000-11-24 | 半導体装置の製造方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000357156A JP3773785B2 (ja) | 2000-11-24 | 2000-11-24 | 半導体装置の製造方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2002164426A JP2002164426A (ja) | 2002-06-07 |

| JP2002164426A5 JP2002164426A5 (ja) | 2005-02-17 |

| JP3773785B2 true JP3773785B2 (ja) | 2006-05-10 |

Family

ID=18829266

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000357156A Expired - Fee Related JP3773785B2 (ja) | 2000-11-24 | 2000-11-24 | 半導体装置の製造方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3773785B2 (ja) |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5319868B2 (ja) * | 2005-10-17 | 2013-10-16 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 半導体装置の製造方法 |

| JP2007142258A (ja) * | 2005-11-21 | 2007-06-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 半導体装置の製造方法 |

| JP5091452B2 (ja) * | 2006-10-06 | 2012-12-05 | 株式会社東芝 | 半導体装置の製造方法 |

| JP2008108923A (ja) * | 2006-10-26 | 2008-05-08 | Elpida Memory Inc | 半導体装置及びその製造方法 |

| JP2008227360A (ja) * | 2007-03-15 | 2008-09-25 | Elpida Memory Inc | 半導体装置の製造方法 |

| CN105719965A (zh) * | 2014-12-04 | 2016-06-29 | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 二氧化硅基片的刻蚀方法和刻蚀设备 |

-

2000

- 2000-11-24 JP JP2000357156A patent/JP3773785B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2002164426A (ja) | 2002-06-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6784077B1 (en) | Shallow trench isolation process | |

| US6159822A (en) | Self-planarized shallow trench isolation | |

| JPH01290236A (ja) | 幅の広いトレンチを平坦化する方法 | |

| US6475875B1 (en) | Shallow trench isolation elevation uniformity via insertion of a polysilicon etch layer | |

| US6171929B1 (en) | Shallow trench isolator via non-critical chemical mechanical polishing | |

| JP4139380B2 (ja) | 半導体デバイスにおいてアイソレーション膜を形成する方法 | |

| US20100129983A1 (en) | Method of Fabricating Semiconductor Device | |

| US20040018695A1 (en) | Methods of forming trench isolation within a semiconductor substrate | |

| JP3773785B2 (ja) | 半導体装置の製造方法 | |

| US6617223B2 (en) | Semiconductor-on-insulator structure fabrication having a temporary plug | |

| KR100677998B1 (ko) | 반도체 소자의 셸로우 트렌치 소자분리막 제조 방법 | |

| US6022789A (en) | Method of selective oxidation | |

| KR100442852B1 (ko) | 트렌치 소자분리 영역 형성방법 | |

| US7045434B2 (en) | Semiconductor device and method for manufacturing the same | |

| US5880005A (en) | Method for forming a tapered profile insulator shape | |

| GB2333644A (en) | A method of forming void free trench isolation | |

| US7214595B2 (en) | Method of producing semiconductor devices | |

| US6281063B1 (en) | Method for manufacturing trench isolation | |

| KR100237749B1 (ko) | 반도체 장치의 소자 분리막 형성방법 | |

| KR100559553B1 (ko) | 반도체 소자의 셸로우 트렌치 소자분리막 제조 방법 | |

| KR100325626B1 (ko) | 반도체 소자 분리 방법 | |

| KR100935251B1 (ko) | 반도체 소자의 나노 스페이스 제조 방법 | |

| US7067390B2 (en) | Method for forming isolation layer of semiconductor device | |

| KR100312983B1 (ko) | 반도체장치의소자분리막형성방법 | |

| JP2000133711A (ja) | 半導体装置およびその製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20040310 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040310 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20041020 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20041029 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20041224 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20050414 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20050606 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20060214 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20060215 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100224 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100224 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110224 Year of fee payment: 5 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |