JP2006154662A - 画像形成装置 - Google Patents

画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2006154662A JP2006154662A JP2004348869A JP2004348869A JP2006154662A JP 2006154662 A JP2006154662 A JP 2006154662A JP 2004348869 A JP2004348869 A JP 2004348869A JP 2004348869 A JP2004348869 A JP 2004348869A JP 2006154662 A JP2006154662 A JP 2006154662A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- image forming

- corner

- connecting member

- reading unit

- unit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Electrophotography Configuration And Component (AREA)

Abstract

【解決手段】原稿読取ユニットが画像形成ユニットの上方に支持され、原稿読取ユニットと画像形成ユニットの間にシート排出用空間が形成されている画像形成装置において、前記原稿読取ユニットの複数の角部のうち少なくとも1つの角部は、前記画像形成ユニットから離間した離間角部であり、前記離間角部を挟む2つの装置側面では、前記シート排出用空間が装置外部に開放されており、前記離間角部の隣の角部であって前記画像形成ユニットに支持される支持角部では、前記原稿読取ユニットが前記画像形成ユニットに連結部材を介して間接的に連結されている。

【選択図】図1

Description

につながる上、より弱い部位に応力が集中する結果に陥り易い。また、補強の弊害として、過大な負荷が印加された際、連結支持部以外の個所、例えばイメージスキャナやプリンタ本体の構造体自身が塑性変形し、修復不能となる恐れもある。

図5及び図6を用いて、本発明の一実施形態に係る画像形成装置について説明する。図5は、胴内排紙部を有する画像形成装置の外観図であり、図6は同画像形成装置の概略断面である。

る現像器14、及び、クリーニング手段であるクリーナ(図示せず)を備えている。

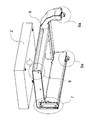

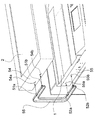

次に、原稿読取ユニットとプリンタ本体1の連結支持構造について詳しく説明する。本実施形態の画像形成装置では、図2に示すように、イメージスキャナ2とマウントフレーム5とから原稿読取ユニットが構成されている。マウントフレーム5は、イメージスキャナ2を載置するための支持体であり、プリンタ本体1の上部に固定されるものである。

てもよいし、他の連結方法を採用してもよい。本実施形態では、プリンタ本体1に設けられた凹部にマウントフレーム5の脚を差し込み、凹部と脚のそれぞれに設けられた孔の位置を合わせ、その孔に水平方向からピンを差し込んで固定している。つまり、右前及び右奥の角部6a、6bでは、マウントフレーム5の脚がプリンタ本体1の構造体に直接連結された構成である。

数を増やすことで応力分散効果を高めてもよい。

上記実施形態は本発明の一具体例を例示したものにすぎない。本発明の範囲は上記実施形態に限られるものではなく、その技術思想の範囲内で種々の変形が可能である。

2 イメージスキャナ(原稿読取ユニット)

3 コントローラ

5 マウントフレーム(原稿読取ユニット)

6a 右前の角部

6b 右奥の角部

7 左奥の角部(支持角部)

8 左前の角部(離間角部)

10 レーザースキャナ

11 プロセスカートリッジ

12 感光ドラム

13 帯電器

14 現像器

15 トナーカートリッジ

16 中間転写ベルト

17 2次転写ローラ

18 クリーナ

19 一次転写ローラ

20 定着器

22 排出ローラ

23 胴内排紙トレイ

30 給紙部

36 縦搬送パス

40 レジストローラ対

50 連結部材

51a、51b 位置決めピン(第1係合部)

52a、52b 位置決めピン(第2係合部)

53 応力集中が起こる領域

54a、54b、55a、55b 凹部

54 マウントフレームの左側面

55 プリンタ本体の左側面

56 連結部材

Claims (7)

- 原稿読取ユニットが画像形成ユニットの上方に支持され、原稿読取ユニットと画像形成ユニットの間にシート排出用空間が形成されている画像形成装置において、

前記原稿読取ユニットの複数の角部のうち少なくとも1つの角部は、前記画像形成ユニットから離間した離間角部であり、

前記離間角部を挟む2つの装置側面では、前記シート排出用空間が装置外部に開放されており、

前記離間角部の隣の角部であって前記画像形成ユニットに支持される支持角部では、前記原稿読取ユニットが前記画像形成ユニットに連結部材を介して間接的に連結されていることを特徴とする画像形成装置。 - 前記連結部材は、

前記原稿読取ユニットの側面に係合する第1係合部と、

前記画像形成ユニットの側面に係合する第2係合部と、を有する

ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記第1係合部及び第2係合部は、それぞれ複数の係合部から構成されている

ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。 - 前記連結部材は、

前記第1係合部により、前記離間角部と前記支持角部を含む装置側面に平行な面内における前記原稿読取ユニットと前記連結部材の相対移動を規制し、

前記第2係合部により、前記離間角部と前記支持角部を含む装置側面に平行な面内における前記画像形成ユニットと前記連結部材の相対移動を規制する

ことを特徴とする請求項2または3に記載の画像形成装置。 - 前記連結部材は、前記離間角部と前記支持角部を含む装置側面に垂直な方向に着脱可能である

ことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記連結部材は、前記離間角部と前記支持角部を含む装置側面における前記シート排出用空間の開放部分から退避した形状を有する

ことを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記連結部材の限界耐力が、前記原稿読取ユニット及び前記画像形成ユニットの限界耐力よりも小さい

ことを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の画像形成装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004348869A JP2006154662A (ja) | 2004-12-01 | 2004-12-01 | 画像形成装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004348869A JP2006154662A (ja) | 2004-12-01 | 2004-12-01 | 画像形成装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006154662A true JP2006154662A (ja) | 2006-06-15 |

| JP2006154662A5 JP2006154662A5 (ja) | 2009-10-15 |

Family

ID=36633017

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004348869A Pending JP2006154662A (ja) | 2004-12-01 | 2004-12-01 | 画像形成装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2006154662A (ja) |

Cited By (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2013003359A (ja) * | 2011-06-16 | 2013-01-07 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 画像形成装置 |

| JP2013109204A (ja) * | 2011-11-22 | 2013-06-06 | Brother Ind Ltd | 画像形成装置 |

| JP2014235267A (ja) * | 2013-05-31 | 2014-12-15 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |

| JP2017198830A (ja) * | 2016-04-27 | 2017-11-02 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2020170032A (ja) * | 2019-04-01 | 2020-10-15 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH10280527A (ja) * | 1997-03-31 | 1998-10-20 | Natl House Ind Co Ltd | 耐力壁の構造 |

| JP2002202644A (ja) * | 2000-12-28 | 2002-07-19 | Ricoh Co Ltd | 画像形成装置 |

| JP2002249078A (ja) * | 2001-02-26 | 2002-09-03 | Aisin Seiki Co Ltd | 車両の衝撃吸収構造体 |

| JP2003209647A (ja) * | 2002-01-15 | 2003-07-25 | Canon Inc | 画像形成装置 |

-

2004

- 2004-12-01 JP JP2004348869A patent/JP2006154662A/ja active Pending

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH10280527A (ja) * | 1997-03-31 | 1998-10-20 | Natl House Ind Co Ltd | 耐力壁の構造 |

| JP2002202644A (ja) * | 2000-12-28 | 2002-07-19 | Ricoh Co Ltd | 画像形成装置 |

| JP2002249078A (ja) * | 2001-02-26 | 2002-09-03 | Aisin Seiki Co Ltd | 車両の衝撃吸収構造体 |

| JP2003209647A (ja) * | 2002-01-15 | 2003-07-25 | Canon Inc | 画像形成装置 |

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2013003359A (ja) * | 2011-06-16 | 2013-01-07 | Konica Minolta Business Technologies Inc | 画像形成装置 |

| JP2013109204A (ja) * | 2011-11-22 | 2013-06-06 | Brother Ind Ltd | 画像形成装置 |

| JP2014235267A (ja) * | 2013-05-31 | 2014-12-15 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |

| JP2017198830A (ja) * | 2016-04-27 | 2017-11-02 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2020170032A (ja) * | 2019-04-01 | 2020-10-15 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |

| JP7338207B2 (ja) | 2019-04-01 | 2023-09-05 | ブラザー工業株式会社 | 画像形成装置 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8472836B2 (en) | Cover opening/closing unit and image forming apparatus | |

| KR100828761B1 (ko) | 화상 형성 장치 | |

| US8971756B2 (en) | Image forming apparatus and connecting method | |

| US8588645B2 (en) | Multi-function printer | |

| JP6007158B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006154662A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4298363B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| US20160231695A1 (en) | Image Forming Apparatus Provided with Process Cartridge | |

| JP4077335B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| US9785107B2 (en) | Frame including a post and a stay and image forming apparatus including said frame | |

| JP5316109B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| US20120237257A1 (en) | Color image forming apparatus | |

| JP2014235267A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4298669B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2011237670A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006171534A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2008058342A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006349850A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2007155880A (ja) | 画像形成装置 | |

| US7139508B2 (en) | Image forming cartridge and image forming apparatus | |

| JP2004325904A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5032078B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2023080719A (ja) | 画像形成装置 | |

| US20140169841A1 (en) | Image forming apparatus | |

| JP2023064206A (ja) | 画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20071129 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20071129 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090901 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100806 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100810 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101012 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20101214 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20110405 |