JP2005283966A - 投写用レンズシステムおよびプロジェクタ装置 - Google Patents

投写用レンズシステムおよびプロジェクタ装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005283966A JP2005283966A JP2004097850A JP2004097850A JP2005283966A JP 2005283966 A JP2005283966 A JP 2005283966A JP 2004097850 A JP2004097850 A JP 2004097850A JP 2004097850 A JP2004097850 A JP 2004097850A JP 2005283966 A JP2005283966 A JP 2005283966A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lens

- lens system

- projection

- negative

- screen

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below

- G02B13/18—Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below

- G02B13/16—Optical objectives specially designed for the purposes specified below for use in conjunction with image converters or intensifiers, or for use with projectors, e.g. objectives for projection TV

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Lenses (AREA)

- Projection Apparatus (AREA)

Abstract

【解決手段】 最もスクリーン側に配置されたスクリーン側に凸の第1のメニスカスレンズL11がプラスチック製で、その両面S1およびS2が非球面であり、さらに、それら両曲面S1およびS2の近軸曲率半径は、第2のメニスカスレンズL12のスクリーン側の面S3の曲率半径よりも大きい投写用レンズシステム5を提供する。非球面レンズL11の両面の曲率半径を大きくして屈折力を低く抑えることにより、レンズ中心付近の厚みと、周辺の厚みとの差をなくし、熱変形の影響を抑制できるようにしている。

【選択図】 図2

Description

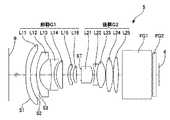

図2に本発明の投写用レンズシステム5のレンズ配置を示してある。本例の投写用レンズシステム5は、スクリーン9の側(出力側)からライトバルブ4(入力側)に向って11枚のレンズL11〜L25により構成されている。これらのレンズL11〜L25は、絞りSTを中心に、全体として負の屈折力の前群G1と、全体として正の屈折力の後群G2とに分けることができる。レンズシステム5とライトバルブ4との間に配置された平行ガラスFG1およびFG2は、光学的ローパスフィルタである。

No R D nd vd

1 176.210 4.00 1.49180 57.2 レンズL11

2 49.914 5.39

3 42.878 2.80 1.58913 61.3 レンズL12

4 15.318 10.42

5 -70.231 2.40 1.48749 70.4 レンズL13

6 18.492 2.06

7 20.437 5.45 1.74950 35.0 レンズL14

8 -4480.022 4.84

9 22.762 1.80 1.58913 61.3 レンズL15

10 11.259 2.84

11 16.790 2.74 1.78472 25.7 レンズL16

12 41.647 4.06

13 inf 0.44 絞りST

14 -108.605 10.00 1.48749 70.4 レンズL21

15 -15.904 1.72

16 -18.371 1.90 1.84666 23.8 レンズL22

17 24.354 7.77 1.49700 81.6 レンズL23

18 -20.843 0.25

19 53.385 6.46 1.49700 81.6 レンズL24

20 -36.713 0.20

21 64.207 4.38 1.84666 23.8 レンズL25

22 -103.247 3.50

23 inf 26.00 1.51680 64.2 フィルタFG1

24 inf 1.00

25 inf 3.00 1.48749 70.4 フィルタFG2

26 inf 2.67

R=176.210、 K=0.0000

A=2.35775×10-5、 B=−3.85714×10-8

C=5.14722×10-11、 D=−2.14256×10-14

ただし、非球面は、Xを光軸方向の座標、Yを光軸と垂直方向の座標、光の進行方向を正とし、Rを近軸曲率半径とし、上記の係数K、A、B、C、Dを用いて次式(1)で表される。以下においても同様である。

X=(1/R)2Y/[1+{1−(1+K)(1/R)2Y2}1/2]

+AY4+BY6+CY8+DY10 ・・・(1)

第2面(S2)

R=49.914、 K=0.0000

A=1.87132×10-5 、 B=−6.03735×10-8

C=1.18156×10-10、 D=−9.00210×10-14

この投写用レンズシステム5の諸パラメータは次の通りである。

全体の合成焦点f(mm): 11.61

全長(mm): 81.92

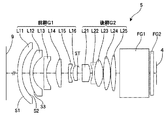

図4に、本発明の異なる投写用レンズシステム5のレンズ配置を示してある。本例の投写用レンズシステム5も、絞りSTの前後で2群に分けることが可能な11枚のレンズを備えており、スクリーン9の側から前群G1はレンズL11〜L16の6枚で構成され、後群G2はレンズL21〜L25の5枚により構成されている。これらのレンズL11〜L16およびL21〜L25の基本的な形状は第1の実施例と同様であり、本例の投写用レンズシステム5も、スクリーン側より、負−負−負−正−負−正−正―負−正−正−正の11枚構成のレンズシステムである。それらのレンズの詳細なデータを以下に示してある。

No R D nd vd

1 81.466 4.00 1.49180 57.2 レンズL11

2 37.008 6.82

3 35.560 2.80 1.58913 61.3 レンズL12

4 16.235 9.53

5 456.823 2.40 1.58913 61.3 レンズL13

6 20.240 8.35

7 26.554 4.92 1.80610 33.3 レンズL14

8 -180.497 6.11

9 60.757 1.80 1.58913 61.3 レンズL15

10 12.249 2.37

11 16.128 3.65 1.69895 30.1 レンズL16

12 48.223 1.72

13 inf 2.78 絞りST

14 -341.014 7.07 1.49700 81.6 レンズL21

15 -18.761 1.89

16 -19.520 1.90 1.84666 23.8 レンズL22

17 25.684 7.67 1.49700 81.6 レンズL23

18 -21.689 0.25

19 60.515 6.22 1.49700 81.6 レンズL24

20 -35.791 0.20

21 59.234 4.48 1.80518 25.5 レンズL25

22 -101.758 3.50

23 inf 26.00 1.51680 64.2 フィルタFG1

24 inf 1.00

25 inf 3.00 1.48749 70.4 フィルタFG2

26 inf 2.65

R=81.466、 K=0.0000

A=2.35775×10-5 、 B=−3.85714×10-8

C=5.14722×10-11、 D=−2.14256×10-14

第2面(S2)

R=37.008、 K=0.0000

A=1.87132×10-5 、 B=−6.03735×10-8

C=1.18156×10-10、 D=−9.00210×10-14

本例のレンズシステム5の各パラメータは次の通りである。

全体の合成焦点f(mm): 11.65

全長(mm): 86.92

2 ハウジング

3 光源

4 ライトバルブ(光変調器)

5 投写用レンズシステム

9 スクリーン

Claims (4)

- 光変調器からの投影光をスクリーンに投写する投写用レンズシステムであって、入射側がテレセントリックであり、最もスクリーン側に配置されたスクリーン側に凸で負の屈折力の第1のメニスカスレンズと、次に配置されたスクリーン側に凸で負の屈折力の第2のメニスカスレンズとを有し、前記第1のメニスカスレンズはプラスチック製で、その両曲面の少なくとも一方の面は非球面であり、さらに、前記第1のメニスカスレンズの屈折力が前記第2のメニスカスレンズの屈折力よりも小さい投写用レンズシステム。

- 請求項1において、前記第1のメニスカスレンズの両曲面の近軸曲率半径は、前記第2のメニスカスレンズのスクリーン側の面の曲率半径よりも大きい、投写用レンズシステム。

- 請求項1または2において、前記第1のメニスカスレンズおよび前記第2のメニスカスレンズも含めて、スクリーン側より、負−負−負−正−負−正−正―負−正−正−正の11枚構成であり、前記第1のメニスカスレンズのみが非球面レンズである、投写用レンズシステム。

- 請求項1ないし3のいずれかに記載の投写用レンズシステムと、前記光変調器とを有するプロジェクタ装置。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004097850A JP2005283966A (ja) | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 投写用レンズシステムおよびプロジェクタ装置 |

| US11/087,477 US7119966B2 (en) | 2004-03-30 | 2005-03-23 | Projection lens system and projector |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004097850A JP2005283966A (ja) | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 投写用レンズシステムおよびプロジェクタ装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005283966A true JP2005283966A (ja) | 2005-10-13 |

| JP2005283966A5 JP2005283966A5 (ja) | 2007-03-29 |

Family

ID=35053986

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004097850A Pending JP2005283966A (ja) | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 投写用レンズシステムおよびプロジェクタ装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US7119966B2 (ja) |

| JP (1) | JP2005283966A (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| TWI233983B (en) * | 2004-01-20 | 2005-06-11 | Asia Optical Co Inc | Level device |

| CN100390597C (zh) * | 2004-05-17 | 2008-05-28 | 松下电器产业株式会社 | 投射透镜及背面投射型投影装置 |

| TW201037352A (en) * | 2009-04-10 | 2010-10-16 | Young Optics Inc | Fixed-focus lens |

Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0469611A (ja) * | 1990-07-10 | 1992-03-04 | Minolta Camera Co Ltd | 魚眼レンズ系 |

| JPH0996759A (ja) * | 1995-09-28 | 1997-04-08 | Fuji Photo Optical Co Ltd | レトロフォーカス型レンズ |

| JPH1172700A (ja) * | 1997-08-29 | 1999-03-16 | Canon Inc | 投影光学系及びそれを用いた投影装置 |

| JPH11305116A (ja) * | 1998-04-24 | 1999-11-05 | Sony Corp | 投射レンズ |

| JP2002031754A (ja) * | 2000-07-14 | 2002-01-31 | Hitachi Ltd | 投射用レンズ装置および投射型画像表示装置 |

| WO2002071124A1 (en) * | 2001-01-17 | 2002-09-12 | 3M Innovative Properties Company | Compact, telecentric projection lenses for use with pixelized panels |

| JP2003233000A (ja) * | 2002-02-07 | 2003-08-22 | Sharp Corp | 投影光学系 |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2548359B2 (ja) | 1989-03-01 | 1996-10-30 | 松下電器産業株式会社 | 投影レンズとそれを用いたプロジェクションテレビ |

| US6084719A (en) * | 1997-08-29 | 2000-07-04 | Canon Kabushiki Kaisha | Projection lens |

| JPH11194266A (ja) * | 1997-10-29 | 1999-07-21 | Fuji Photo Optical Co Ltd | 広角レンズ |

| JP2002357769A (ja) | 2001-05-31 | 2002-12-13 | Chinontec Kk | 投写レンズ装置及びプロジェクタ装置 |

| JP2002365537A (ja) | 2001-06-05 | 2002-12-18 | Chinontec Kk | 投写レンズ装置およびプロジェクタ装置 |

| JP2002365534A (ja) | 2001-06-05 | 2002-12-18 | Chinontec Kk | 投写レンズ装置およびプロジェクタ装置 |

-

2004

- 2004-03-30 JP JP2004097850A patent/JP2005283966A/ja active Pending

-

2005

- 2005-03-23 US US11/087,477 patent/US7119966B2/en not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0469611A (ja) * | 1990-07-10 | 1992-03-04 | Minolta Camera Co Ltd | 魚眼レンズ系 |

| JPH0996759A (ja) * | 1995-09-28 | 1997-04-08 | Fuji Photo Optical Co Ltd | レトロフォーカス型レンズ |

| JPH1172700A (ja) * | 1997-08-29 | 1999-03-16 | Canon Inc | 投影光学系及びそれを用いた投影装置 |

| JPH11305116A (ja) * | 1998-04-24 | 1999-11-05 | Sony Corp | 投射レンズ |

| JP2002031754A (ja) * | 2000-07-14 | 2002-01-31 | Hitachi Ltd | 投射用レンズ装置および投射型画像表示装置 |

| WO2002071124A1 (en) * | 2001-01-17 | 2002-09-12 | 3M Innovative Properties Company | Compact, telecentric projection lenses for use with pixelized panels |

| JP2003233000A (ja) * | 2002-02-07 | 2003-08-22 | Sharp Corp | 投影光学系 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US7119966B2 (en) | 2006-10-10 |

| US20050219706A1 (en) | 2005-10-06 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8345357B2 (en) | Optical system, image projection apparatus including the same and an image pickup device | |

| JP4864600B2 (ja) | 投写型ズームレンズおよび投写型表示装置 | |

| JP4349550B2 (ja) | 反射型投映用光学系 | |

| US7715111B2 (en) | Projection zoom lens system and projection type display apparatus | |

| JP4855024B2 (ja) | 2群ズーム投影レンズおよび投写型表示装置 | |

| US8116010B2 (en) | Projection variable focus lens and projection display device | |

| US8223435B2 (en) | Zoom lens for projection and projection-type display device | |

| JP7135298B2 (ja) | 投射光学系、画像投射装置 | |

| US7489449B2 (en) | Zoom lens for projection and projection display device | |

| KR20050052397A (ko) | 투영렌즈 | |

| JP5560636B2 (ja) | ズームレンズ及びそれを用いた投射型表示装置 | |

| JP2008176261A (ja) | 投影用ズームレンズおよび投写型表示装置 | |

| CN100376914C (zh) | 变焦投影镜头 | |

| JP2005300619A (ja) | ズームレンズとそれを有する画像投射装置 | |

| JP2012088518A (ja) | 光学補正型ズームレンズ及びそれを用いた投射型表示装置 | |

| JP2006145671A (ja) | 投写用ズームレンズおよびプロジェクタ装置 | |

| JP4851146B2 (ja) | 2群ズーム投影レンズおよび投写型表示装置 | |

| US7119966B2 (en) | Projection lens system and projector | |

| JP2007219361A (ja) | ズームレンズ及びプロジェクタ装置 | |

| JP4177633B2 (ja) | 広角レンズとそれを用いた映像拡大投写システム、ビデオプロジェクター、リアプロジェクター、及びマルチビジョンシステム | |

| JP4340432B2 (ja) | 投射用ズームレンズ | |

| JP6167652B2 (ja) | 投射用ズームレンズおよび画像表示装置 | |

| JPH1172700A (ja) | 投影光学系及びそれを用いた投影装置 | |

| JP2008186026A (ja) | ズームレンズおよびこれを用いた投写型表示装置 | |

| JP2000206409A (ja) | ズ―ムレンズ及びそれを有するプロジェクション装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070207 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070207 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100223 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100226 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20100629 |