CN103676116A - 成像透镜与图像拾取装置 - Google Patents

成像透镜与图像拾取装置 Download PDFInfo

- Publication number

- CN103676116A CN103676116A CN201310398077.4A CN201310398077A CN103676116A CN 103676116 A CN103676116 A CN 103676116A CN 201310398077 A CN201310398077 A CN 201310398077A CN 103676116 A CN103676116 A CN 103676116A

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- focusing

- lens

- imaging len

- under

- lens group

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below

- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras

- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below

- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras

- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design

- G02B13/002—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below

- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras

- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design

- G02B13/002—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface

- G02B13/0045—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below

- G02B13/18—Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B9/00—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -

- G02B9/34—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/69—Control of means for changing angle of the field of view, e.g. optical zoom objectives or electronic zooming

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Lenses (AREA)

- Studio Devices (AREA)

Abstract

本发明涉及一种成像透镜,包含:具有总正折射率的可移动透镜组,该可移动透镜组包括第一子透镜组和第二子透镜组;以及始终固定的始终固定的透镜组。所述成像透镜分别具有针对第一和第二聚焦范围内聚焦操作的第一和第二聚焦模式。第一聚焦范围覆盖从无限远物体到第一有限距离物体的范围,第二聚焦范围覆盖从短于无限远的第二有限距离物体到短于第一有限距离的第三有限距离物体的范围。把第一子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式每一聚焦模式期间为固定的。把第二子透镜组配置为能够在第一和第二聚焦模式每一聚焦模式期间移动。可移动透镜组朝物体平面的移动允许从第一聚焦模式向第二聚焦模式的交换。

Description

技术领域

本发明涉及一种具有聚焦功能,并且适合于在诸如数字视频摄像放像机和数字静态照相机的电子照相机中使用的成像透镜。本发明还涉及使用这样的成像透镜的图像拾取装置。

背景技术

最近,使用诸如CCD(电荷耦合器件)和COMS(互补金属氧化物半导体)的固态图像拾取器件的数字视频摄像放像机、数字静态照相机等已迅速地广泛得以使用。这样的数字照相机等的普及,增加了对具有较好便携性,并且适用于高像素密度的高性能成像透镜的需求。而且,最近的需求是多样性的,从某些不仅要求变焦透镜,并且还要求具有固定焦距的单聚焦透镜的用户那里可以看出这一点。

就对单聚焦透镜的需求而言,人们期望单聚焦透镜具有一个具有约为F2的开放光圈数的大孔径比、紧凑的尺寸、以及良好的性能。另外,人们还期望单聚焦透镜能够把无限远物体拍摄为近距物体。作为这样的成像透镜,例如,申请号为2011-64919(JP2011-64919A)和2012-123340(JP2012-123340A)的日本未经审查的专利申请发表物所公开的透镜已为人们所熟悉。

JP2011-64919A中所公开的成像透镜具有允许两个透镜在聚焦操作期间移动的浮动机制、并且具有大约25度的半视角、大约2.8的开放光圈数、以及大约1/2的最大放大倍数。JP2012-123340A中所公开的成像透镜具有两种拍摄模式,在这两种拍摄模式之间,允许被拍摄的物体的距离不同,而且所述成像透镜具有大约25度的半视角、大约2.8的开放光圈数、以及大约1/4的最大放大倍数。

发明内容

JP2011-64919A和JP2012-123340A中所公开的成像透镜能够以从大约1/2到大约1/4的放大倍数对近距物体进行拍摄,但就孔径比的大小的减小和增加而言,这样的指标是不够的。例如,JP2011-64919A和JP2012-123340A中所公开的成像透镜不足以成为可实现大小的减小、具有一个具有约为2.0的开放光圈数的大孔径比、并且能够对量值可达大约1/4的近距物体进行拍摄的透镜。

人们希望提供一种可实现大小的减小、允许以简单的配置对近距物体进行拍摄、同时具有大孔径比和良好光性能的成像透镜与图像拾取装置。

根据本发明的一个实施例,提供了一种成像透镜,包括:具有总正折射率的可移动透镜组,包括第一子透镜组和第二子透镜组;以及被始终固定的始终固定的透镜组。所述成像透镜具有用于在第一聚焦范围内进行聚焦操作的第一聚焦模式以及用于在第二聚焦范围内进行聚焦操作的第二聚焦模式。第一聚焦范围覆盖从处于无限远的物体到处于第一有限距离的物体的范围,第二聚焦范围覆盖从处于短于无限远的第二有限距离的物体到处于短于第一有限距离的第三有限距离的物体的范围。第一子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间为固定的。第二子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间可移动。所述可移动透镜组整体朝物体平面的移动使得从第一聚焦模式向第二聚焦模式的切换。

根据本发明的实施例,提供了一种具有成像透镜以及根据成像透镜所形成的光图像输出图像拾取信号的图像拾取器件的图像拾取装置。所述成像透镜包括:具有总正折射率的可移动透镜组,包括第一子透镜组和第二子透镜组;以及被始终固定的始终固定的透镜组。所述成像透镜具有用于在第一聚焦范围内进行聚焦操作的第一聚焦模式以及用于在第二聚焦范围内进行聚焦操作的第二聚焦模式。第一聚焦范围覆盖从处于无限远的物体到处于第一有限距离的物体的范围,第二聚焦范围覆盖从处于短于无限远的第二有限距离的物体到处于短于第一有限距离的第三有限距离的物体的范围。第一子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间为固定的。第二子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间可移动。所述可移动透镜组整体朝物体平面的移动使得从第一聚焦模式向第二聚焦模式的切换。

在根据本发明上述实施例的成像透镜和图像拾取装置中,通过可移动透镜组整体朝物体平面的移动,执行从针对第一聚焦范围中的聚焦操作的第一聚焦模式向针对第二聚焦范围中的聚焦操作的第二聚焦模式聚焦状态的交换。可移动透镜组包括第一子透镜组和第二子透镜组,并且在第一和第二聚焦范围每一聚焦范围内的聚焦操作期间使用第二子透镜组执行聚焦操作。

根据本发明上述实施例的成像透镜和图像拾取装置,依据至物体的距离,提供了两种聚焦模式,并且通过可移动透镜组整体的移动,执行两种聚焦模式之间的交换。另外,还优化可移动透镜组和始终固定的透镜组每一透镜组的配置。因此,可实现大小的减小,并且允许以简单的配置对近距物体进行拍摄,同时实现了大孔径比和良好光性能。

应该意识到,上述一般描述以及以下的详细描述均为示范性的,因此将会提供对本技术的进一步的解释,如权利要求中所要求的。

附图说明

附图的包括旨在提供对本发明的进一步的了解,并且将它们并入本说明书,从而构成本说明书的一部分。附图说明了实施例,与本说明书一起,用于解释本技术的原理。

图1为说明了根据本发明一个实施例的成像透镜的第一配置实例的截面图,以及聚焦操作期间各透镜组的移动状态。

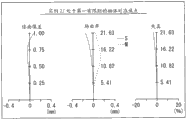

图2为说明了相应于无限远物体处于焦点的状态下第一聚焦模式下数值实例1的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图3为说明了相应于第一有限距离物体处于焦点的状态下第一聚焦模式下数值实例1的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图4为说明了相应于第二有限距离物体处于焦点的状态下第二聚焦模式下数值实例1的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图5为说明了相应于第三有限距离物体处于焦点的状态下第二聚焦模式下数值实例1的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图6为说明了成像透镜的第二配置实例的截面图,以及聚焦操作期间各透镜组的移动状态。

图7为说明了相应于无限远物体处于焦点的状态下第一聚焦模式下数值实例2的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图8为说明了相应于第一有限距离物体处于焦点的状态下第一聚焦模式下数值实例2的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图9为说明了相应于第二有限距离物体处于焦点的状态下第二聚焦模式下数值实例2的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图10为说明了相应于第三有限距离物体处于焦点的状态下第二聚焦模式下数值实例2的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图11为说明了成像透镜的第三配置实例的截面图,以及聚焦操作期间各透镜组的移动状态。

图12为说明了相应于无限远物体处于焦点的状态下第一聚焦模式下数值实例3的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图13为说明了相应于第一有限距离物体处于焦点的状态下第一聚焦模式下数值实例3的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图14为说明了相应于第二有限距离物体处于焦点的状态下第二聚焦模式下数值实例3的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图15为说明了相应于第三有限距离物体处于焦点的状态下第二聚焦模式下数值实例3的成像透镜的球面像差、场曲率、以及失真的像差图。

图16为说明了图像拾取装置的一个配置实例的结构图。

具体实施方式

以下,将参照附图详细描述本发明的实施例。将按下列次序进行描述。

1.透镜的基本配置

2.功能与效果

3.图像拾取装置的应用实例

4.透镜的数值实例

5.其它实施例

[1.透镜的基本配置]

图1说明了根据本发明一个实施例的成像透镜的第一配置实例。所述配置实例相应于以下将加以描述的数值实例1中的一个透镜配置。相类似,第二和第三配置实例分别相应于图6和11中所示的、以下将加以描述的数值实例2和3中的透镜配置。在图1等中,符合“IMG”表示图像平面,“Z1”表示光轴。以下将针对图1等中所示的配置实例描述根据本实施例的成像透镜的配置。然而,本发明所述实施例的技术并不局限于附图中所示的配置实例。

根据本实施例的成像透镜具有取决于至物体的距离的两种聚焦模式。第一聚焦模式M1允许执行第一聚焦范围内的聚焦操作。第二聚焦模式M2允许执行第二聚焦范围内的聚焦操作。第一聚焦范围覆盖从无限远物体到第一有限距离物体的范围。第二聚焦范围覆盖从短于无限远的第二有限距离物体到短于第一有限距离的第三有限距离物体的范围。

图1等从其上方描述了无限远物体处于焦点的状态下的透镜位置M1-1和第一有限距离物体处于焦点的状态下的透镜位置M1-2,以及第二有限距离物体处于焦点的状态下的透镜位置M2-1和第三有限距离物体处于焦点的状态下的透镜位置M2-2,以及聚焦操作期间移动的透镜组的移动路径。实线箭头表示每一聚焦模式下聚焦操作期间以及在两种聚焦模式之间进行交换期间透镜组的移动。移动的透镜组随拍摄距离的变化出现在箭头所指示的位置。

根据本实施例的成像透镜包括具有总正折射率的可移动透镜组GR0以及始终固定的透镜组(第四透镜组GR4)。可移动透镜组GR0包括第一子透镜组(第一透镜组GR1),将其配置为在第一和第二聚焦范围每一范围内的聚焦操作期间为固定的;以及第二子透镜组(第二透镜组GR2和第三透镜组GR3),用于执行第一和第二聚焦范围每一范围内的聚焦操作。

通过把可移动透镜组GR0整体朝物体平面移动,执行从第一聚焦模式M1向第二聚焦模式M2的聚焦状态的交换。

而且,还可期望根据本实施例的成像透镜满足以下将加以描述的预先确定的条件表达式等。

[2.功能与效果]

以下,将描述根据本实施例的成像透镜的功能与效果。以下,还将一并描述令人满意的配置。

通常,人们所熟悉的是,通过允许具有正(负)折射率的透镜组朝物体(图像平面)移动,执行从无限远物体到近距物体的聚焦操作。为了允许较短距物体处于焦点,需要增加透镜组的移动量。因此,难以实现光系统的大小的减小,并且难以确保独立于拍摄距离的良好的光性能。另外,为了实现近距物体的拍摄,可以附接一个近摄透镜,然而,这样做具有诸如近摄透镜的麻烦的附接与拆卸以及外部性能劣化的缺点。

另一方面,在本实施例中,如以上所描述的,仅允许光系统的一部分(可移动透镜组GR0)向前移动,就可以实现近距物体的拍摄,并且在允许频繁执行的无限远物体的拍摄的第一聚焦模式M1下缩短总光程。在允许近距物体的拍摄的第二聚焦模式M2下,适当地设置透镜整体移动量和可移动透镜组GR0中第二子透镜组(第二透镜组GR2和第三透镜组GR3)的位置,从而可以获得良好的光性能。因此,按以上所描述的方式配置成像透镜,可实现大小的减小、允许以简单的配置对近距物体进行拍摄、同时实现了大孔径比和良好光性能。

在根据本实施例的成像透镜中,最好把始终固定的透镜组设置在最靠近图像侧位置。为了允许足够量的光到达图像拾取器件,设置在最靠近图像侧位置的透镜组很可能偏大。为了允许大的透镜组移动,需要在大透镜组周围设置一个允许大透镜组移动的机制。因此,透镜镜筒结构的大小的增加不可避免。相比之下,在本实施例中,可以永久地固定设置在最靠近图像侧位置的透镜组。于是,实现了透镜镜筒配置的简单化以及大小的减小。应该注意的是,第四透镜组GR4为图1等中所示配置实例中的始终固定的透镜组。

设置在最靠近图像侧位置的透镜组理想地具有负折射率。允许最后透镜组具有负折射率,可实现远距照相型配置。因此,减小了实现大孔径比时倾向于变大的透镜系统的大小。

最好通过令所述透镜组沿光轴移动,执行第一聚焦模式M1下的聚焦操作和第二聚焦模式M2下的聚焦操作。采用这样的配置,允许在第一聚焦模式M1和第二聚焦模式M2下共享用于驱动聚焦透镜的传动装置。因此,实现了透镜镜筒配置的简化和大小的减小。应该注意的是,在图1等中所示的配置实例中,把第二透镜组GR2和第三透镜组GR3配置为能够作为第一聚焦模式M1和第二聚焦模式M2两者下的第二子透镜组沿光轴移动。然而,配置为作为第一聚焦模式M1下第二子透镜组移动的透镜组可以不同于配置为作为第二聚焦模式M2下第二子透镜组移动的透镜组。

优选的是在聚焦操作期间可移动的透镜组具有非球面表面。可以根据非球面表面校正聚焦时透镜的移动所导致的像差,从而能够独立于拍摄距离很好地校正像差。

优选的是通过两个透镜组互相独立地朝物体平面的移动,执行第一聚焦模式M1和第二聚焦模式M2下的聚焦操作。特别是,在具有大孔径比的透镜中,聚焦时像差的变化大。因此,通过调整两个透镜组之间的位置关系,校正像差,从而可以获得较高的性能。

在第一聚焦模式M1下和第二聚焦模式M2下之间,优选是第二子透镜组在聚焦操作期间的移动路径不同。具体地,当把第二子透镜组配置为两个透镜组时,优选的是第一聚焦模式M1下的聚焦操作期间和第二聚焦模式M2下的聚焦操作期间之间两个透镜组之一和其中另一个透镜组之间的移动差别不同。特别是,在具有大孔径比的透镜中,聚焦时像差的变化大。因此,通过针对每一种聚焦模式优化两个透镜组的位置关系,校正像差,从而不仅能够在第一聚焦模式M1下,也能够在第二聚焦模式M2下很好地校正像差。

[条件表达式的描述]

在根据本实施例的成像透镜中,可以通过对每一个透镜的配置进行如此的优化,以满足下列条件表达式至少之一,最好满足下列条件表达式两或两个以上的组合,获得更好的性能。

根据本实施例的成像透镜最好能够满足下列条件表达式(1)。

0.6<T1/T2<1.5……(1)

在上述条件表达式(1)中,T1为在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下可移动透镜组GR0沿光轴的长度,T2为在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下可移动透镜组GR0沿光轴的长度。

令成像透镜满足条件表达式(1),可以减小透镜系统的大小。条件表达式(1)定义了在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下可移动透镜组GR0沿光轴的长度和在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下可移动透镜组GR0沿光轴的长度之间的比率。令成像透镜满足条件表达式(1),在可移动透镜组GR0中的聚焦操作期间可移动的透镜组的移动量在第一聚焦模式M1下和第二聚焦模式M2下之间变得基本相等。因此,有效利用了聚焦操作所需的空间。其优点在于,减小了光系统的大小,从而既允许在第一聚焦模式M1下,也允许在第二聚焦模式M2下对像差进行很好的校正。应该注意的是,就条件表达式(1)而言,最好把下极限设置为0.9,把上极限设置为1.1,如下列条件表达式(1)′中所示。

0.9<T1/T2<1.1……(1)′

根据本实施例的成像透镜最好能够满足下列条件表达式(2)。

2.0<T1/Y<3.5……(2)

在上述条件表达式(2)中,TL为无限远物体处于焦点的状态下成像透镜的总长度,Y为沿图像平面的最大图像高度。

令成像透镜满足条件表达式(2),可以在无限远物体处于焦点的状态下频繁执行聚焦操作期间实现透镜镜筒大小的减小。条件表达式(2)定义了在无限远物体处于焦点的状态下成像透镜的总长度。如果TL/Y的值小于条件表达式(2)中的下极限,则增加每一透镜的折射率的需要大于减小透镜系统的总长度的需要。因此,增大了因制造误差所导致的光性能的劣化。相反,如果TL/Y的值大于条件表达式(2)中的上极限,则总光长度偏长。于是,阻止了聚焦操作期间大小的减小。因此,令成像透镜满足条件表达式(2),可以实现聚焦操作期间大小的减小。应该注意的是,就条件表达式(2)而言,较佳的做法是把下极限设置为2.3,较佳的做法是把上极限设置为3.2,如下列条件表达式(2)′中所示。

2.3<T1/Y<3.2……(2)′

如以上所描述的,根据本实施例,提供了两种依赖于至物体的距离的聚焦模式,通过可移动透镜组GR0整体的移动,执行两种聚焦模式之间的交换,从而优化了可移动透镜组GR0和始终固定的透镜组的透镜配置。因此,实现了大小的减少,并且允许按简单的配置对近距物体进行拍摄,同时实现了高孔径比和良好的光性能。

[3.图像拾取装置的应用实例]

图16说明了把本实施例应用于其的图像拾取装置100的一个配置实例。例如,图像拾取装置100可以为数字静态照相机,并且可以包括照相机单元10、照相机信号处理部件20、图像处理部件30、LCD(液晶显示器)40、R-W(读出器-写入器)50、CPU(中央处理器)60、以及透镜驱动控制部件80。

照相机单元10具有图像拾取功能,并且包括一个用作图像拾取透镜的成像透镜11(成像透镜1~3任何之一)、以及一个诸如CCD(电荷耦合器件)和COMS(互补金属氧化物半导体)的图像拾取器件12。图像拾取器件12把成像透镜11所形成的光图像转换为电信号,于是,可以输出基于光图像的图像拾取信号(图像信号)。

照相机信号处理部件20针对从图像拾取器件12所提交的图像信号执行诸如模拟至数字的转换、消除噪声、图像质量校正、以及向亮度颜色差信号的转换等各种类型的信号处理。

图像处理部件30执行对图像信号的记录和再现处理。具体地讲,例如,图像处理部件30可以根据一种预先确定的图像数据格式执行对图像信号的压缩编码和扩展译码处理、对诸如分辨率等的数据说明的转换处理。

LCD 40具有显示诸如用户针对输入部件70和所拍摄图像的操作状态的各种数据的功能。R-W 50把图像处理部件30所编码的图像数据写入存储卡1000,并且读出记录在存储卡1000中的图像数据。例如,存储卡1000可以为能够附接于一个连接于R-W 50的插槽,并且能够该插槽加以拆除的半导体存储器。

CPU 60用作控制提供在图像拾取装置100中的每一电路块的控制处理部件。例如,CPU 60根据来自输入部件70等的指令输入信号控制每一电路块。例如,可以把输入部件70配置为用户等使用其执行所需操作的各种交换器。例如,可以把输入部件70配置为一个用于执行快门操作的快门释放按钮、一个用于选择操作模式的选择交换器等,并且根据用户的操作向CPU 60输出指令输入信号。透镜驱动控制部件80根据来自CPU 60的控制信号控制设置在照相机单元10中的透镜的驱动,并且控制诸如未示出的、驱动成像透镜11中每一透镜的马达的部件。

以下,将描述图像拾取装置100中的操作。在拍摄的待命状态下,在CPU60的控制下,通过照相机信号处理部件20把照相机单元10中所发射的图像信号输出于LCD 40,并且将其作为通过照相机的图像加以显示。另外,例如,当从输入部件70向CPU 60输入用于聚焦的指令输入信号时,CPU 60向透镜驱动控制部件80输出控制信号,成像透镜11中的一个预先确定的透镜根据透镜驱动控制部件80的控制移动。

当照相机单元10中的未示出的快门根据来自输入部件70的指令输入信号操作时,把所发射的图像信号从照相机信号处理部件20输出于图像处理部件30,对所输出的信号进行压缩编码,把所编码的信号转换为具有一种预先确定的数据格式的数字数据。把所转换的数据输出于R-W 50,然后把所输出的数据写入存储卡1000。

应该注意的是,例如,当中途按下输入部件70中的快门释放按钮时,当自始至终按下快门释放按钮以进行记录(拍摄)时,透镜驱动控制部件80允许成像透镜11中的预先确定的透镜根据来自CPU 60的控制信号移动,从而可执行聚焦操作。

当再现记录在存储卡1000中的图像数据时,R-W 50根据针对输入部件70的操作,从存储卡1000读出预先确定的图像数据,图像处理部件30执行对预先确定的图像数据的扩展译码处理。然后,把一个再现图像信号输出于LCD 40,并且在LCD 40上显示所再现的图像。

应该注意的是,在以上所描述的实施例中,描述了一个其中把图像拾取装置应用于数字静态照相机的实例。然而,图像拾取装置的应用范围并不局限于数字静态照相机,图像拾取装置100的具体应用可以包括各种其它电子装置。例如,诸如透镜可互换照相机、数字摄像机、其中装配了数字摄像机等的移动电话、以及PDA(个人数字助手)的各种其它电子装置均可以无限制地成为图像拾取装置100的具体实例。

[实例]

[4.透镜的数值实例]

以下,将描述根据本实施例的成像透镜的具体数值实例。表以及以下描述中的符号等表示如下。“表面编号”代表第i个表面的编号,其中,把最靠近物体侧部件的一个表面视为第一个表面,并且把数值顺序地附加于部件的表面,以致部件的表面越接近图像平面,数值越大。“ri”代表第i个表面的近轴曲率半径的值(mm)。“Di”代表第i-1个表面和第i+1个表面之间的光轴上的间隔的值(mm)。“Ni”代表具有第i个表面的光部件的材料的d线(具有587.6nm的波长)的折射率的值。“vi”代表具有第i个表面的光部件的材料的d线的Abbe数。“曲率半径”中的值“0”表示平表面或者孔径光阑表面。

在各数值实例中所使用的某些透镜具有为非球面的透镜表面。下列非球面表面表达式定义了非球面表面的形状,其中,“x”为沿光轴到透镜表面顶点的距离(凹陷量),“y”为垂直于光轴方向的高度(图像高度),“c”为透镜顶点处的近轴曲率(曲率半径的倒数),“K”为二次曲线常数,“A”、“B”、“C”、以及“D”为分别为第四阶、第六阶、第八阶、以及第十阶非球面表面系数。在以下将加以描述的描述非球面表面系数的各表中,“E-i”为底为10的指数表示。换句话说,“E-i”表示“10-i”。例如,“0.12345E-05”代表“0.12345E×10-5”。

(非球面表面的表达式)

x=cy2/(1+(1-(1+K)c2y2)1/2+Ay4+By6+…

[公共于各数值实例的配置]

以下相应于各数值实例的成像透镜1~3任何之一均具有满足以上[1.透镜的基本配置]中所描述的配置的配置。另外,相应于各数值实例的成像透镜1~3任何之一均包括从物体平面朝图像平面依次设置的一个具有正或者负折射率的第一透镜组GR1、一个具有正折射率的第二透镜组GR2、一个具有正折射率的第三透镜组GR3、以及一个具有负折射率的第四透镜组GR4。

[数值实例1]

表1~4分别描述了相应于根据图1中所示第一配置实例的成像透镜1的具体的数值实例。具体地讲,表1描述了其基本透镜数据,表2描述了有关非球面表面的数据。表3和4描述了其它数据。

在成像透镜1中,第一透镜组GR1包括一个由具有面向物体平面的凸表面的半月形正透镜配置的第一透镜G1。第二透镜组GR2包括一个从物体平面朝图像平面依次设置的第二透镜G2和第三透镜G3。第二透镜G2由具有双凹形的负透镜加以配置。第三透镜G3为一个具有面向物体平面的凸表面的半月形正透镜。第三透镜组GR3包括一个其中把第四透镜G4和第五透镜G5互相粘合的粘合透镜以及第六透镜G6,从物体平面朝图像平面依次设置它们。第四透镜G4由具有双凹形的负透镜加以配置。第五透镜G5由具有双凹形的正透镜加以配置。G6由具有双凹形的正透镜加以配置。第四透镜组GR4包括从物体平面朝图像平面依次设置的第七透镜G7和第八透镜G8。第七透镜G7由具有双凹形的负透镜加以配置。第八透镜G8由具有一个其凸表面面向物体平面的平凸形的正透镜加以配置。把一个滤光器FL设置在第四透镜组GR4和图像平面IMG之间。把一个孔径光阑S设置在其图像平面侧的第二透镜组GR2附近,并且在聚焦操作期间随第二透镜组GR2一起移动。在聚焦操作期间,可移动透镜组GR0中的第二透镜组GR2和第三透镜组GR3用作第二子透镜组。

在数值实例1中,第二透镜组GR2中的正透镜(G3)的两个表面(第五表面和第六表面)、第三透镜组GR3中的正透镜(G5)的图像侧表面(第十表面)、以及第四透镜组GR4中的负透镜(G7)的两个表面(第十三表面和第十四表面)为非球面表面。表2中,与二次曲线常数K的值一起,描述了数值实例1中非球面表面的第四阶、第六阶、第八阶、以及第十阶非球面表面系数A、B、C、以及D。

表3描述了第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下、第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下、第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下、以及第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的焦距f、光圈数Fno、以及半视角ω的值。

在数值实例1中,在聚焦操作期间,第一透镜组GR1和第二透镜组GR2之间的表面间隔D2、第二透镜组GR2和第三透镜组GR3之间的表面间隔D7、以及第三透镜组GR3和第四透镜组GR4之间的表面间隔D12是变化的。

表4描述了分别在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下、在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下、在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下、以及在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的放大倍数和可变间隔的值。

[表1]

[表2]

[表3]

[表4]

图2~5中描述了相应于以上所描述的数值实例1的成像透镜1的像差特性。图2描述了在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下的像差。图3描述了在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下的像差。图4描述了在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下的像差。图5描述了在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的像差。

作为像差图,图2~5分别描述了球面像差、像散(场曲率)、以及失真。在每一像差图中,使用作为参照波长的d线(587.6nm)描述像差。在描述场曲率的像差图中,实线(S)描述了弧矢图像平面中的像差,虚线(M)描述了经向图像平面中的像差。

从以上所描述的各像差图可以清楚地看出,很好地校正了各种像差,并且实现了良好的成像性能。

[数值实例2]

表5~8分别描述了相应于根据图6中所示的第二配置实例的成像透镜2的具体的数值实例。具体地讲,表5描述了其基本透镜数据,表6描述了有关非球面表面的数据。表7和表8描述了其它数据。

在成像透镜2中,第一透镜组GR1包括一个由具有面向物体平面的凸表面的半月形负透镜配置的第一透镜G1。第二透镜组GR2包括一个从物体平面朝图像平面依次设置的第二透镜G2和第三透镜G3。第二透镜G2由具有双凹形的负透镜加以配置。第三透镜G3由一个具有面朝物体平面的凸表面的半月形正透镜加以配置。第三透镜组GR3包括一个其中把第四透镜G4和第五透镜G5互相粘合的粘合透镜以及第六透镜G6,从物体平面朝图像平面依次设置它们。第四透镜G4由具有双凹形的负透镜加以配置。第五透镜G5由具有双凹形的正透镜加以配置。G6由具有双凹形的正透镜加以配置。第四透镜组GR4包括从物体平面朝图像平面依次设置的第七透镜G7和第八透镜G8。第七透镜G7由具面向物体平面的凹表面的半月形负透镜加以配置。第八透镜G8由具有其凸表面面向物体平面的平凸形的正透镜加以配置。把一个滤光器FL设置在第四透镜组GR4和图像平面IMG之间。把一个孔径光阑S设置在其图像平面侧的第二透镜组GR2附近,在聚焦操作期间随第二透镜组GR2一起移动。在聚焦操作期间,可移动透镜组GR0中的第二透镜组GR2和第三透镜组GR3用作第二子透镜组。

在数值实例2中,第二透镜组GR2中的正透镜(G3)的两个表面(第五表面和第六表面)、第三透镜组GR3中的正透镜(G5)的图像侧表面(第十表面)、以及第四透镜组GR4中的负透镜(G7)的两个表面(第十三表面和第十四表面)为非球面表面。表6中,与二次曲线常数K的值一起,描述了数值实例2中非球面表面的第四阶、第六阶、第八阶、以及第十阶非球面表面系数A、B、C、以及D。

表7描述了在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下、在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下、在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下、以及在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的焦距f、光圈数Fno、以及半视角ω的值。

在数值实例2中,在聚焦操作期间,第一透镜组GR1和第二透镜组GR2之间的表面间隔D2、第二透镜组GR2和第三透镜组GR3之间的表面间隔D7、以及第三透镜组GR3和第四透镜组GR4之间的表面间隔D12是变化的。表8描述了分别在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下、在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下、在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下、以及在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的放大倍数和可变间隔的值。

[表5]

[表6]

[表7]

[表8]

图7~10描述了相应于以上所描述的数值实例2的成像透镜2的像差特性。图7描述了在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下的像差。图8描述了在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下的像差。图9描述了在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下的像差。图10描述了在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的像差。

作为像差图,图7~10分别描述了球面像差、像散(场曲率)、以及失真。在每一像差图中,使用作为参照波长的d线(587.6nm)描述像差。在描述场曲率的像差图中,实线(S)描述了弧矢图像平面中的像差,虚线(M)描述了经向图像平面中的像差。

从以上所描述的各像差图可以清楚地看出,很好地校正了各种像差,并且实现了良好的成像性能。

[数值实例3]

表9~12分别描述了相应于根据图11中所示的第三配置实例的成像透镜3的具体的数值实例。具体地讲,表9描述了其基本透镜数据,表10描述了有关非球面表面的数据。表11和表12描述了其它数据。

在成像透镜3中,第一透镜组GR1包括一个由具有面向物体平面的凸表面的半月形负透镜配置的第一透镜G1。第二透镜组GR2包括一个从物体平面朝图像平面依次设置的第二透镜G2和第三透镜G3。第二透镜G2由具有双凹形的负透镜加以配置。第三透镜G3由一个具有面向物体平面的凸表面的半月形正透镜加以配置。第三透镜组GR3包括一个其中把第四透镜G4和第五透镜G5互相粘合的粘合透镜以及第六透镜G6,从物体平面朝图像平面依次设置它们。第四透镜G4由具有双凹形的负透镜加以配置。第五透镜G5由具有双凹形的正透镜加以配置。G6由具有双凹形的正透镜加以配置。第四透镜组GR4包括从物体平面朝图像平面依次设置的第七透镜G7和第八透镜G8。第七透镜G7由具有双凹形的负透镜加以配置。第八透镜G8由具有其凸表面面向物体平面的平凸形的正透镜加以配置。把一个滤光器FL设置在第四透镜组GR4和图像平面IMG之间。把一个孔径光阑S设置在其图像平面侧的第二透镜组GR2附近,在聚焦操作期间随第二透镜组GR2一起移动。在聚焦操作期间,可移动透镜组GR0中的第二透镜组GR2和第三透镜组GR3用作第二子透镜组。

在数值实例3中,第二透镜组GR2中的正透镜(G3)的两个表面(第五表面和第六表面)、第三透镜组GR3中的正透镜(G5)的图像侧表面(第十表面)、以及第四透镜组GR4中的负透镜(G7)的两个表面(第十三表面和第十四表面)为非球面表面。表10中,与二次曲线常数K的值一起,描述了数值实例3中非球面表面的第四阶、第六阶、第八阶、以及第十阶非球面表面系数A、B、C、以及D。

表11描述了在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下、在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下、在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下、以及在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的焦距f、光圈数Fno、以及半视角ω的值。

在数值实例3中,在聚焦操作期间,第一透镜组GR1和第二透镜组GR2之间的表面间隔D2、第二透镜组GR2和第三透镜组GR3之间的表面间隔D7、以及第三透镜组GR3和第四透镜组GR4之间的表面间隔D12是变化的。表12描述了分别在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下、在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下、在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下、以及在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的放大倍数和可变间隔的值。

[表9]

[表10]

[表11]

[表12]

图12~15描述了相应于以上所描述的数值实例3的成像透镜3的像差特性。图12描述了在第一聚焦模式M1下无限远物体处于焦点的状态下的像差。图13描述了在第一聚焦模式M1下第一有限距离物体处于焦点的状态下的像差。图14描述了在第二聚焦模式M2下第二有限距离物体处于焦点的状态下的像差。图15描述了在第二聚焦模式M2下第三有限距离物体处于焦点的状态下的像差。

作为像差图,图12~15分别描述了球面像差、像散(场曲率)、以及失真。在每一像差图中,使用作为参照波长的d线(587.6nm)描述像差。在描述场曲率的像差图中,实线(S)描述了弧矢图像平面中的像差,虚线(M)描述了经向图像平面中的像差。

从以上所描述的各像差图可以清楚地看出,很好地校正了各种像差,并且实现了良好的成像性能。

[各实例的其它数值值数据]

表13描述了针对每一数值实例所总结的与以上所描述的各条件表达式相关的值。从表13中可以看出,每一数值实例的值均处于每一条件表达式的数值值的范围内。

[表13]

| 条件表达式 | 实例1 | 实例2 | 实例3 |

| T1 | 35.21 | 34.39 | 35.06 |

| T2 | 34.68 | 34.42 | 34.22 |

| (1)T1/T2 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |

| TL | 59.01 | 59.00 | 60.00 |

| Y | 21.63 | 21.63 | 21.63 |

| (2)TL/Y | 2.73 | 2.73 | 2.77 |

[5.其它实施例]

根据本发明的技术并不局限于以上所描述的实施例中的上述描述以及实例,并且可以对它们进行多方面的修改。例如,每一个以上所描述的数值实例中所示的每一部件的形状和数值值仅为实现本技术的具体实施例的例子,不应该把本技术的技术范围视为限制于此。

而且,在以上所描述的实施例和实例中,描述了主要由包括第一透镜组GR1~第四透镜组GR4的4个透镜组配置的配置。然而,也可以采用还包括基本不具有折射率的透镜的配置。

根据本发明的所述实例实施例,至少能够实现下列配置。

[1]一种成像透镜,包括:

具有总正折射率的可移动透镜组,该可移动透镜组包括第一子透镜组和第二子透镜组;以及

始终固定的始终固定的透镜组,

所述成像透镜具有一种针对第一聚焦范围内聚焦操作的第一聚焦模式以及一种针对第二聚焦范围内聚焦操作的第二聚焦模式,第一聚焦范围覆盖从无限远物体到第一有限距离物体的范围,第二聚焦范围覆盖从短于无限远的第二有限距离物体到短于第一有限距离的第三有限距离物体的范围,

其中,把第一子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式每一聚焦模式期间为固定的,

把第二子透镜组配置为能够在第一和第二聚焦模式每一聚焦模式期间移动,以及

可移动透镜组整体朝物体平面的移动允许从第一聚焦模式向第二聚焦模式的交换。

[2]根据[1]所述的成像透镜,其中,在最靠近图像侧位置设置始终固定的透镜组。

[3]根据[1]或者[2]所述的成像透镜,其中,始终固定的透镜组具有负折射率。

[4]根据[1]~[3]任何之一所述的成像透镜,其中,

第二子透镜组包括多个透镜组,以及

多个透镜组中的所述一或多个透镜组沿光轴的移动允许第一聚焦模式下的聚焦操作和第二聚焦模式下的聚焦操作。

[5]根据[1]~[4]任何之一所述的成像透镜,其中,第二子透镜组包括一个非球面表面。

[6]根据[1]~[5]任何之一所述的成像透镜,其中,

第二子透镜组包括两个透镜组,以及

令相应的两个透镜组独立地朝物体平面移动,分别执行第一和第二聚焦模式下的聚焦操作。

[7]根据[1]~[6]任何之一所述的成像透镜,其中,第一聚焦模式下聚焦操作期间第二子透镜组的移动路径不同于第二聚焦模式下聚焦操作期间第二子透镜组的移动路径。

[8]根据[7]所述的成像透镜,其中,

第二子透镜组包括两个透镜组,以及

第一聚焦模式下聚焦操作期间两个透镜组之一和其中另一个透镜组之间的移动差别不同于第二聚焦模式下聚焦操作期间所述两个透镜组之一和所述其中另一个透镜组之间的移动差别。

[9]根据[1]~[8]任何之一所述的成像透镜,其中,满足下列条件表达式,

0.6<T1/T2<1.5……(1)

其中,T1为在第一聚焦模式下无限远物体处于焦点的情况下可移动透镜组沿光轴的长度,以及

T2为在第二聚焦模式下第二有限距离物体处于焦点的情况下可移动透镜组沿光轴的长度。

[10]根据[1]~[9]任何之一所述的成像透镜,其中,满足下列条件表达式,

2.0<T1/Y<3.5……(2)

其中,TL为无限远物体处于焦点的情况下成像透镜沿光轴的总长度,以及

Y为沿图像平面的最大图像高度。

[11]根据[1]~[10]任何之一所述的成像透镜,还包括基本不具有折射率的透镜。

[12]一种具有成像透镜以及根据成像透镜所形成的光图像输出图像拾取信号的图像拾取器件的图像拾取装置,所述成像透镜包括:

具有总正折射率的可移动透镜组,该可移动透镜组包括第一子透镜组和第二子透镜组;以及

始终固定的始终固定的透镜组,

所述成像透镜具有一种针对第一聚焦范围内聚焦操作的第一聚焦模式以及一种针对第二聚焦范围内聚焦操作的第二聚焦模式,第一聚焦范围覆盖从无限远物体到第一有限距离物体的范围,第二聚焦范围覆盖从短于无限远的第二有限距离物体到短于第一有限距离的第三有限距离物体的范围,

其中,把第一子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式每一聚焦模式期间为固定的,

把第二子透镜组配置为能够在第一和第二聚焦模式每一聚焦模式期间移动,以及

可移动透镜组整体朝物体平面的移动允许从第一聚焦模式向第二聚焦模式的交换。

[13]根据[12]所述的成像透镜,还包括基本不具有折射率的透镜。

本发明包含与2012年9月11日向日本专利局提出的日本优先专利申请JP 2012-199074中所公开的主题相关的主题,特将其全部内容并入此处,以作参考。

本领域技术人员将会意识到:可以依据设计要求和其它因素,对本发明进行多方面的修改、组合、子组合、以及变动,只要这些修改、组合、子组合、以及变动处于所附权利要求或者其等效要求的范围内即可。

Claims (11)

1.一种成像透镜,包含:

具有总正折射率的可移动透镜组,包括第一子透镜组和第二子透镜组;以及

被始终固定的始终固定的透镜组,

所述成像透镜具有用于在第一聚焦范围内进行聚焦操作的第一聚焦模式以及用于在第二聚焦范围内进行聚焦操作的第二聚焦模式,第一聚焦范围覆盖从处于无限远的物体到处于第一有限距离的物体的范围,第二聚焦范围覆盖从处于短于无限远的第二有限距离的物体到处于短于第一有限距离的第三有限距离的物体的范围,

其中,第一子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间为固定的,

第二子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间可移动,以及

所述可移动透镜组整体朝物体平面的移动使得从第一聚焦模式向第二聚焦模式的切换。

2.根据权利要求1所述的成像透镜,其中,所述始终固定的透镜组布置在最靠近图像侧位置。

3.根据权利要求2所述的成像透镜,其中,所述始终固定的透镜组具有负折射率。

4.根据权利要求1所述的成像透镜,其中,

第二子透镜组包括多个透镜组,以及

所述多个透镜组中的相同的一个或多个透镜组沿光轴的移动实现了在第一聚焦模式下的聚焦操作和在第二聚焦模式下的聚焦操作。

5.根据权利要求1所述的成像透镜,其中,第二子透镜组包括非球面表面。

6.根据权利要求1所述的成像透镜,其中,

第二子透镜组包括两个透镜组,以及

第一和第二聚焦模式下的聚焦操作每个够通过使得相应的两个透镜组独立地朝物体平面移动而被执行。

7.根据权利要求1所述的成像透镜,其中,在第一聚焦模式下的聚焦操作期间第二子透镜组的移动路径不同于在第二聚焦模式下的聚焦操作期间第二子透镜组的移动路径。

8.根据权利要求7所述的成像透镜,其中,

第二子透镜组包括两个透镜组,以及

在第一聚焦模式下的聚焦操作期间两个透镜组之一和其中另一个透镜组之间的移动差别不同于在第二聚焦模式下的聚焦操作期间所述两个透镜组之一和所述其中另一个透镜组之间的移动差别。

9.根据权利要求1所述的成像透镜,其中,满足下列条件表达式,

0.6<T1/T2<1.5……(1)

其中,T1为在成像透镜在第一聚焦模式下对处于无限远的物体进行对焦的条件下可移动透镜组沿光轴的长度,以及

T2为在成像透镜在第二聚焦模式下对处于第二有限距离的物体进行对焦的条件下可移动透镜组沿光轴的长度。

10.根据权利要求1所述的成像透镜,其中,满足下列条件表达式,

2.0<T1/Y<3.5……(2)

其中,TL为在成像透镜在对处于无限远的物体进行对焦的条件下成像透镜沿光轴的总长度,以及

Y为沿图像平面的最大图像高度。

11.一种图像拾取装置,具有成像透镜以及根据成像透镜所形成的光图像输出图像拾取信号的图像拾取器件,所述成像透镜包含:

具有总正折射率的可移动透镜组,包括第一子透镜组和第二子透镜组;以及

被始终固定的始终固定的透镜组,

所述成像透镜具有用于在第一聚焦范围内进行聚焦操作的第一聚焦模式以及用于在第二聚焦范围内进行聚焦操作的第二聚焦模式,第一聚焦范围覆盖从处于无限远的物体到处于第一有限距离的物体的范围,第二聚焦范围覆盖从处于短于无限远的第二有限距离的物体到处于短于第一有限距离的第三有限距离的物体的范围,

其中,第一子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间为固定的,

第二子透镜组配置为在第一和第二聚焦模式的每一聚焦模式期间可移动,以及

所述可移动透镜组整体朝物体平面的移动使得从第一聚焦模式向第二聚焦模式的切换。

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012199074A JP5884688B2 (ja) | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 結像レンズおよび撮像装置 |

| JP2012-199074 | 2012-09-11 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN103676116A true CN103676116A (zh) | 2014-03-26 |

Family

ID=50232932

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201310398077.4A Pending CN103676116A (zh) | 2012-09-11 | 2013-09-04 | 成像透镜与图像拾取装置 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9250419B2 (zh) |

| JP (1) | JP5884688B2 (zh) |

| CN (1) | CN103676116A (zh) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN112198642A (zh) * | 2019-11-01 | 2021-01-08 | 株式会社目白67 | 成像透镜 |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7074985B2 (ja) * | 2018-05-09 | 2022-05-25 | 株式会社シグマ | 結像光学系 |

| JP7195955B2 (ja) * | 2018-12-27 | 2022-12-26 | キヤノン株式会社 | 光学系及び撮像装置 |

| CN109814240A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-05-28 | 玉晶光电股份有限公司 | 光学成像镜头 |

| CN110398827A (zh) * | 2019-09-06 | 2019-11-01 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4234957B2 (ja) * | 2001-10-30 | 2009-03-04 | 株式会社リコー | ズームレンズ、撮像装置および携帯情報端末システム |

| JP2006301474A (ja) * | 2005-04-25 | 2006-11-02 | Sony Corp | ズームレンズ及び撮像装置 |

| JP5565656B2 (ja) | 2009-09-16 | 2014-08-06 | 株式会社リコー | 撮像レンズ系および撮像装置 |

| JP2011164194A (ja) * | 2010-02-05 | 2011-08-25 | Sony Corp | ズームレンズ及び撮像装置 |

| JP5462081B2 (ja) * | 2010-06-15 | 2014-04-02 | 富士フイルム株式会社 | ズームレンズおよび撮像装置 |

| JP2012123340A (ja) | 2010-12-10 | 2012-06-28 | Olympus Imaging Corp | 撮影レンズ及びそれを備えた撮像装置 |

| US8711489B2 (en) * | 2011-02-18 | 2014-04-29 | Olympus Imaging Corp. | Zoom lens |

-

2012

- 2012-09-11 JP JP2012199074A patent/JP5884688B2/ja active Active

-

2013

- 2013-08-08 US US13/962,089 patent/US9250419B2/en active Active

- 2013-09-04 CN CN201310398077.4A patent/CN103676116A/zh active Pending

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN112198642A (zh) * | 2019-11-01 | 2021-01-08 | 株式会社目白67 | 成像透镜 |

| CN112198642B (zh) * | 2019-11-01 | 2021-06-08 | 株式会社目白67 | 成像透镜 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014055994A (ja) | 2014-03-27 |

| US20140071332A1 (en) | 2014-03-13 |

| US9250419B2 (en) | 2016-02-02 |

| JP5884688B2 (ja) | 2016-03-15 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5007646B2 (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| KR100682387B1 (ko) | 접합렌즈를 갖는 줌렌즈 | |

| JP4771182B2 (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| CN101666906B (zh) | 变焦镜头和图像拾取装置 | |

| JP6548590B2 (ja) | 撮像レンズおよび撮像装置 | |

| JP5915437B2 (ja) | 可変焦点距離レンズ系および撮像装置 | |

| JP5870786B2 (ja) | ズームレンズおよび撮像装置 | |

| WO2016056310A1 (ja) | 広角レンズおよび撮像装置 | |

| CN101738711B (zh) | 变焦透镜以及摄像装置 | |

| JP2008304777A (ja) | 変倍光学系、撮像装置及びデジタル機器 | |

| JP6220601B2 (ja) | インナーフォーカス式レンズおよび撮像装置 | |

| JP2008164725A (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| JP4697556B2 (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| JP2014066946A (ja) | ズームレンズおよび撮像装置 | |

| JP2011090265A (ja) | 可変焦点距離レンズ系及び撮像装置 | |

| JP2006078581A (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| CN103713378A (zh) | 折反射透镜系统以及图像拾取单元 | |

| CN103676116A (zh) | 成像透镜与图像拾取装置 | |

| JP4863046B2 (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| US8693107B2 (en) | Zoom lens and imaging apparatus | |

| CN103676115A (zh) | 成像透镜和图像拾取装置 | |

| CN103163633A (zh) | 变焦镜头和图像拾取设备 | |

| JP2015090424A (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| JP5003174B2 (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| US8730588B2 (en) | Zoom lens and image pickup unit |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| PB01 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||

| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |

Application publication date: 20140326 |