CN101944780B - 非接触电力接收设备及其接收方法和非接触电力供给系统 - Google Patents

非接触电力接收设备及其接收方法和非接触电力供给系统 Download PDFInfo

- Publication number

- CN101944780B CN101944780B CN2010102221689A CN201010222168A CN101944780B CN 101944780 B CN101944780 B CN 101944780B CN 2010102221689 A CN2010102221689 A CN 2010102221689A CN 201010222168 A CN201010222168 A CN 201010222168A CN 101944780 B CN101944780 B CN 101944780B

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- electric power

- destination

- noncontact

- receiving apparatus

- power supply

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries

- H02J7/00032—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange

- H02J7/00034—Charger exchanging data with an electronic device, i.e. telephone, whose internal battery is under charge

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/10—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling

- H02J50/12—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/40—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J50/00—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power

- H02J50/80—Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J1/00—Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks

- H02J1/14—Balancing the load in a network

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J2310/00—The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load

- H02J2310/50—The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads

- H02J2310/56—The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads characterised by the condition upon which the selective controlling is based

- H02J2310/58—The condition being electrical

- H02J2310/60—Limiting power consumption in the network or in one section of the network, e.g. load shedding or peak shaving

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

- Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)

Abstract

在此公开了非接触电力接收设备、用于非接触电力接收设备的电力接收方法和非接触电力供给系统。所述非接触电力接收设备包括谐振元件,其适配为通过谐振而以非接触形式从电力供给源的谐振元件接收AC电力的供给;激励元件,其适配为通过电磁感应而从所述谐振元件接收AC电力的供给;整流电路,其适配为根据来自所述激励元件的AC电力而生成DC电力,并且输出该DC电力;以及切换电路,其适配为将提供状态和非提供状态之间的交流电切换至所述整流电路。

Description

技术领域

本发明涉及用于使用磁场谐振接收电力的供给的非接触电力接收设备、用于该非接触电力接收设备的电力接收方法、以及并入了所述非接触电力接收设备和所述电力接收方法的非接触电力供给系统。

背景技术

作为用于允许以非接触形式发送电能的技术,电磁感应方法和磁场谐振方法是可用的。电磁感应方法和磁场谐振方法具有如下面所述这样的各种差异,而近年来,关注于使用磁场谐振方法的能量发送。

图9图示磁场谐振类型的非接触电力供给系统的配置的示例,其中,电力供给源和电力供给对象或目的地以一对一的对应关系而彼此对应。参照图9,所示的磁场谐振类型的非接触电力供给设备包括电力供给源100和电力供给目的地200。

如图9所示,电力供给源100例如可以是充电支架(cradle),并包括AC(交流)电源101、激励元件102和谐振元件103。同时,电力供给目的地200可以是便携式电话终端,并包括谐振元件201、激励元件202和整流电路203。

电力供给源的激励元件102和谐振元件103以及电力供给目的地的谐振元件201和激励元件202中的每一个均由空心线圈(air-core coil)形成。在电力供给源100的内部,激励元件102和谐振元件103通过电磁感应而彼此强耦合。类似地,在电力供给目的地200的内部,谐振元件201和激励元件202通过电磁感应而彼此强耦合。

当电力供给源100的空心线圈形式的谐振元件103和电力供给目的地200的空心线圈形式的谐振元件201的自谐振频率彼此一致时,谐振元件103和谐振元件201被置入耦合量最大而损耗最小的磁场谐振关系。

具体而言,图9所示的非接触电力供给系统以下列方式工作。具体而言,首先在电力供给源中,将作为来自AC电源101的AC电流的、预定频率的AC电力提供给激励元件102,在激励元件102中,通过AC电力的电磁感应而感应出对于谐振元件103的AC电力。这里,AC电源101中生成的AC电力的频率等于电力供给源的谐振元件103和电力供给目的地的谐振元件201的自谐振频率。

如上所述,电力供给源的谐振元件103和电力供给目的地的谐振元件201以磁场谐振关系而布置。因此,利用谐振频率,以非接触形式将AC电力从谐振元件103提供至谐振元件201。

在电力供给目的地200中,由谐振元件201接受来自电力供给源的谐振元件103的AC电力。通过电磁感应,来自谐振元件201的AC电力经由激励元件202而被提供至整流电路203,并且经整流电路203而转换并输出为DC(直流)电力。

这样,以非接触形式将AC电力从电力供给源提供至电力目的地。注意,将从整流电路203输出的DC电力例如提供至电池连接到的充电电路,以便将其用于对电池进行充电。

以上面结合图9所述的这种方式配置的电力供给源和电力供给目的地以逐一对应的关系而彼此对应的非接触电力供给系统具有下列特性。

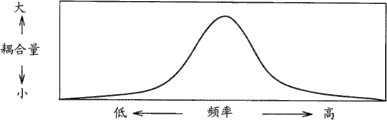

非接触电力供给系统在AC电力的频率和耦合量之间具有如图10A所示那样的关系。如从图10A中可以看到的那样,即使AC电力的频率很低或者相反地很高,耦合量也不高,而是仅在出现磁场谐振现象的预定频率上呈现其最大量。换言之,耦合量依据磁场谐振而呈现频率选择性。

进一步,非接触电力供给系统在谐振元件103和201间的距离与耦合量之间具有如图10B中所示那样的关系。如从图10B中可以看到的那样,耦合量随着谐振元件之间距离的增大而减小。

然而,即使谐振元件之间的距离很小,耦合量也不一定很大,而是在特定谐振频率上,耦合量在特定距离呈现最大值。进一步,从图10B中可以看到,如果谐振元件之间的距离保持在某一范围内,则可以确保高于固定级别(level)的耦合量。

进一步,非接触电力供给系统在谐振频率与获得了最大耦合量的谐振元件间的距离之间具有如图10C所示那样的关系。从图10C中可以看到,在谐振频率很低的情况下,谐振元件之间的距离很大。此外可以看到,在谐振频率很高的情况下,通过减小谐振元件之间的距离而获得了最大耦合量。

在当前广泛使用的电磁感应类型的非接触电力供给系统中,电力供给源和电力提供目的地需要共享磁通量,并且为了有效地发送电力,电力供给源和电力提供目的地需要彼此靠近地布置。此外,要彼此耦合的电力供给源和电力提供目的地的轴向配准(axial registration)是重要的。

同时,使用磁场谐振现象的非接触电力供给系统的优点在于:在非接触电力供给系统中,相比于通过电磁感应方法,可以在更大的距离上发送电力,此外,即使轴向配准不是非常好,发送效率也不会下降很多。

根据上述,磁场谐振类型的非接触电力供给系统与电磁感应类型的非接触电力供给系统具有如图11所列出的这些差别。具体而言,如图11中所看到的那样,磁场谐振类型的非接触电力供给系统相对于发送和接收线圈之间(即,谐振元件之间)的位移而言是难以影响的,并且允许更长的发送距离。

因此,磁场谐振类型的非接触电力供给系统可以以图12所看到的方式来进行电力供给。具体而言,参照图12,可以将作为图12中的便携式终端的多个电力供给目的地放置在作为图12中的电力供给支架的单个电力供给源上,从而由后者对它们进行充电。

然而,电力供给源或电力供给支架上所放置的多个电力供给目的地或便携式终端可能包括如下这样的电力供给目的地:其应当优先于其它电力供给目的地而被迅速充电;或者可能包括如下这样的电力供给目的地:其例如可以在随后一天开始使用其之前而被充电。

作为可以以这种方式的优先顺序对多个电力供给目的地进行充电的现有系统,日本专利特开No.2004-207137(下文将其称为专利文献1)中公开了接触型的电池组充电适配器。

专利文献1中公开的电池组充电适配器可以同时对多个电池组进行充电,并且包括配置未在专利文献1中具体公开的优先切换部件,以使得其具有将充电的优先顺序应用于与其连接的电池组的功能。

进一步,作为非接触电力供给系统,日本专利特开No.Hei 11-168837(下文将其称为专利文献2)中公开了用于电磁感应类型的非接触便携式通信设备的充电设备(尽管未将优先顺序应用于电力供给目的地)。

在专利文献2中公开的用于非接触便携式通信设备的充电设备中,为了防止在充电期间对于便携式通信设备的通信操作的不良干扰,基于指示要执行来自便携式通信设备的通信的时刻的信息而接通/断开来自充电设备的电力供给。

利用专利文献2中公开的用于非接触便携式通信设备的充电设备,尽管如上所述那样未将优先顺序应用于电力供给目的地,但是充电设备实际上可以控制便携式通信设备的充电状态。

发明内容

顺便提及,在专利文献1中公开的接触型的电池组充电适配器中,在予以使用时通过连接端子而在物理上与多个电池组连接的充电适配器一侧控制用于对与其连接的电池组进行充电的优先顺序。

在具有上文参考图9所述的配置的电力供给一侧(即,在电源支架一侧),未针对其上放置的每个便携式电子设备提供谐振元件。因此,在以上面参考图9所述的这种方式配置的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中,可控制每个电力供给目的地的电力供给的配置不能被提供在电力供给源100一侧。从而,专利文献1中公开的接触型的电池组充电适配器不能应用于磁场谐振类型的非接触电力供给系统。

此外,在专利文献2中公开的用于非接触便携式通信设备的充电设备中,充电设备一侧基于来自便携式通信终端一侧的信息而在接通和断开状态之间控制电力供给。换言之,与专利文献1中公开的接触型的电池组充电适配器类似地,由于充电设备一侧在接通/断开状态之间控制电力供给,因此专利文献2中公开的用于非接触便携式通信设备的充电设备也不能应用于磁场谐振类型的非接触电力供给系统。

以此方式,如图9中看到的那样,在电力供给源仅包括一个谐振元件的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中,电力供给源不能使用专利文献1或专利文献2中公开的技术来控制电力供给目的地的电力提供状态。因此,磁场谐振类型的非接触电力供给系统具有的问题在于:充电的优先顺序不能应用于各个电力供给目的地。

因此,期望提供如下这样的谐振类型的非接触电力供给系统:在该系统中,可以将优先度单独地应用于每一个均为被提供有来自单个电力供给源的电力的非接触电力接收设备形式的多个电力供给目的地,以使得电力供给目的地可以根据优先度而从电力供给源接收电力的供给。

根据本发明的实施方式,提供了如下的非接触电力接收设备,包括:谐振元件,其适配为通过谐振而以非接触形式从电力供给源的谐振元件接收交流电的供给;激励元件,其适配为通过电磁感应而从所述谐振元件接收交流电的供给;整流电路,其适配为根据来自所述激励元件的交流电而生成直流电,并且输出该直流电;以及切换电路,其适配为将提供状态和非提供状态之间的交流电切换至所述整流电路。

在所述非接触电力接收设备中,利用了谐振现象,以使得通过电力供给源的谐振元件所提供的AC电力通过电力接收设备的谐振元件而被接收到,并且通过与谐振元件电磁耦合的激励元件而被提供至整流电路。

然后,切换电路将提供状态和非提供状态之间的AC电力切换至所述整流电路。从而,可以针对每个非接触电力接收设备来控制电力的接收时刻,并且电力的接收模式可以针对每个非接触电力接收设备而改变。

从而,每个非接触电力接收设备可以根据期望的优先度而接收并利用从电力供给源所提供的电力。

总之,成为谐振类型的非接触电力供给系统的电力供给目的地的每个电力接收设备可以根据其期望的优先度而从电力供给源接收电力的供给。

附图说明

图1是示出并入了根据本发明第一实施方式的非接触电力供给设备的非接触电力供给系统的配置的示例的图解视图;

图2A、2B、2C是图示图1中所示的两个不同的电力供给目的地接收电力的供给的模式的特定示例的时序图;

图3是示出用于控制图1中所示的电力供给目的地中的一个的开关电路的控制部分以及用于控制电力供给目的地中的另一个的开关电路的控制部分的配置的的框图;

图4和5是图示图1所示的电力供给目的地在充电时所执行的处理的细节的流程图;

图6是示出根据本发明第三实施方式的非接触电力供给系统的图解视图;

图7是示出用于提供接收到来自电力供给源的电力供给的时段以及未接收到电力供给的另一时段的电力供给目的地的电力接收设备的另一配置的示例的框图;

图8是图示用于确定谐振元件的谐振频率的的表达式的视图;

图9是示出磁场谐振类型的现有非接触电力供给系统的图解视图;

图10A、10B和10C是图示磁场谐振类型的非接触电力供给系统的特性的曲线图;

图11是图示磁场谐振类型的非接触电力供给系统与电磁感应类型的非接触电力供给系统之间的比较结果的表格;以及

图12是示出磁场谐振类型的非接触电力供给系统的特定示例的示意视图。

具体实施方式

下面,参考附图描述本发明实施方式的设备和方法。尽管可以将本发明应用于各种谐振类型(如,磁场谐振类型、电场谐振类型以及电磁感应类型)的设备和方法,但是以磁场谐振类型的设备和方法作为示例而给出下列描述。

第一实施方式

磁场谐振类型的非接触电力供给系统

图1示出根据本发明第一实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统的配置的示例。参照图1,非接触电力供给系统包括电力供给源1以及多个电力供给目的地2和3。

电力供给源1是配置为充电支架的非接触电力供给设备。电力供给源1具有足以允许在其上放置多个非接触电力接收设备(其成为如上文参考图12所述的电力供给目的地(如,便携式电话终端))的尺寸的安装台(mountingtable)。

电力供给目的地2和3中的每一个均是成为如上文所述的电力供给目的地(如,便携式电话终端)的非接触电力供给设备。

电力供给源1包括AC电源11、激励元件12和谐振元件13。同时,电力供给目的地2包括谐振元件21、激励元件22、开关电路23、整流电路24和控制电路25。类似地,电力供给目的地3包括谐振元件31、激励元件32、开关电路33、整流电路34和控制电路35。

电力供给源1的激励元件12和谐振元件13中的每一个均由空心线圈形成。此外,电力供给目的地2的谐振元件21和激励元件22以及电力供给目的地3的谐振元件31和激励元件32中的每一个都由空心线圈形式。

电力供给源1的AC电源11生成与电力供给源1的谐振元件13、电力供给目的地2的谐振元件21以及电力供给目的地3的谐振元件31的自谐振频率相等或基本上相等的频率的AC电力,并且将生成的AC电力(AC电流)提供给激励元件12。

具体而言,在图1所示的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中,电力供给源1的谐振元件13、电力供给目的地2的谐振元件21和电力供给目的地3的谐振元件31具有相等或者基本上相等的谐振频率。

进一步,电力供给源1的AC电源11包括Kollwitz型振荡电路或者Hartley型振荡电路,以便生成想要频率的AC电力。

激励元件12受到来自AC电源11的AC电力的激励,并且将AC电力提供至谐振元件13。接收来自AC电源11的AC电力的供给的激励元件12与谐振元件13通过电磁感应而强耦合。

因此,通过激励元件12将来自AC电源11的AC电力提供至谐振元件13。注意,通过建立与AC电源11和谐振元件13匹配的阻抗,激励元件12还起着防止电信号反射的作用。

谐振元件13利用从激励元件12提供至其的AC电力而产生磁场。谐振元件13具有电感和电容。谐振元件13在其谐振频率上呈现最高的磁场强度。

图8示出用于确定谐振元件13的谐振频率fr的表达式。在图8所示的表达式(1)中,字符L表示谐振元件13所具有的电感,而字符C表示谐振元件13所具有的电容。

于是,谐振元件13的谐振频率依赖于谐振元件13所具有的电感L和电容C。由于谐振元件13如上文所述那样由空心线圈形成,因此谐振元件13的线间(line-to-line)电容起着作为电容的作用。谐振元件13在线圈的轴向方向上产生磁场。

电力供给目的地2的谐振元件21与电力供给目的地3的谐振元件31通过磁场谐振的磁场耦合而从电力供给源1接收AC电力的供给。与上文结合图8的表达式(1)所述的电力供给源的谐振元件13类似,电力供给目的地2的谐振元件21和电力供给目的地3的谐振元件31具有电感L和电容C,并且具有与电力供给源的谐振元件13的谐振频率相等或基本上相等的谐振频率。

由于电力供给目的地2的谐振元件21和电力供给目的地3的谐振元件31具有如上所述那样的空心线圈的配置,因此,线间电容起着作为电容的作用。电力供给目的地2的谐振元件21和电力供给目的地3的谐振元件31如图1所示那样通过磁场谐振而连接至电力供给源1的谐振元件13。

从而,在谐振频率上,通过磁场谐振将AC电力从电力供给源1的谐振元件13提供至电力供给目的地2的谐振元件21以及电力供给目的地3的谐振元件31。

进一步,如上文所述,在电力供给目的地2中,谐振元件21和激励元件22通过电磁感应彼此耦合,并且AC电力通过激励元件22而从谐振元件21提供至整流电路24。类似地,在电力供给目的地3中,谐振元件31和激励元件32通过电磁感应彼此耦合,并且AC电力通过激励元件32而从谐振元件31提供至整流电路34。

注意,通过建立与谐振元件21和整流电路23匹配的阻抗,激励元件22还起着防止电信号反射的作用。类似地,通过建立与谐振元件31和整流电路34匹配的阻抗,激励元件32还起着防止电信号反射的作用。

尽管未示出,但是将来自整流电路24和整流电路34中每一个的DC电力提供至电池连接到的充电电路,以使得将其用于对电池进行充电。

这样,在本实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中,电力供给目的地2和电力供给目的地3以非接触形式从电力供给源1接收电力的供给,并且使用该电力对电池进行充电或者用于某些其它应用。

本实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中的电力供给目的地2进一步包括:开关电路23,其插入在激励元件22和整流电路24之间;以及控制电路25,其具有控制开关电路23的通/断工作的功能。

类似地,本实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中的电力供给目的地3进一步包括:开关电路33,其插入在激励元件32和整流电路34之间;以及控制电路35,其具有控制开关电路33的通/断工作的功能。

电力供给目的地2和3中的每一个均具有关于充电过程的优先模式和非优先模式。在优先模式中,开关电路23和开关电路33通常保持为接通,以使得可以始终从电力供给源1接收到电力的供给。

另一方面,在非优先模式中,例如仅在预先在预定单位时间段内确定的固定时间段(其短于所述单位时间段)内接收来自电力供给源1的电力的供给,以使得一个时段内,开关电路22和33仅在300毫秒内具有接通状态。

在对电力供给目的地2和3充电之前,电力供给目的地2和3的用户将通过操作部分(未示出)执行输入,以便关于应当建立优先模式还是应当建立非优先模式而向电力供给目的地2和3进行设置。

控制部分25和35接受设置输入。控制部分25和35由此根据单独设置的模式而在通/断状态之间控制开关电路23和33。

例如,假定将电力供给目的地2设置为优先模式并且将电力供给目的地3设置为非优先模式。在这种情形下,电力供给目的地2的控制电路25控制开关电路23以便通常保持为接通。另一方面,电力供给目的地3的控制电路35控制开关电路33以便对于每一秒在300毫秒的时段内具有接通状态,而除了所述时段之外具有断开状态。

从而,当电力供给目的地2的开关电路23接通并且电力供给目的地3的开关电路33断开时,仅电力供给目的地2从电力供给源1接收电力的供给,以使得优先地对其进行充电。

进一步,同样在电力供给目的地2的开关电路23处于接通以及同样在电力供给目的地3的开关电路33处于接通时,电力供给目的地2从电力供给源1接收电力的供给。在这种情形下,电力供给目的地3以及电力供给目的地2从电力供给源1接收电力的供给。因此,来自电力供给源1的、电力供给目的地2的电力接收量减小。然而,电力供给目的地2可以持续地从电力供给源1接收电力的供给。

另一方面,当电力供给目的地3的开关电路33断开时,电力供给目的地3不从电力供给源1接收电力的供给。然而,在电力供给目的地3的开关电路33接通时,电力供给目的地3可以从电力供给源1接收电力的供给。

注意,电力供给目的地2的开关电路23如上文所述那样通常保持为接通。因此,当电力供给目的地3的开关电路33接通时,电力供给目的地2的开关电路23也接通,并且电力供给目的地2和电力供给目的地3两者均接收电力的供给。因此,电力供给目的地2和3中每一个的电力接收量均减小。然而,电力供给目的地2和3中的每一个均如上所述那样持续地接收电力的供给。

以此方式,在充电过程中,被设置为优先模式的电力供给目的地2中的开关电路23通常保持为接通。因此,在仅电力供给目的地2的开关电路23接通的时段内,电力供给目的地2优先地从电力供给源1接收电力的供给,因此可以快速地进行充电。

另一方面,在充电过程中,由于被设置为非优先模式的电力供给目的地3的开关电路33在单位时间段内仅在预定时间段里保持为接通,因此,电力供给目的地3从电力供给源1接收电力的供给的时间段比电力供给目的地2接收电力的供给的时间段更短。

然而,由于电力供给目的地3可以在开关电路33接通的时段内从电力供给源1接收电力的供给,因此其可以从电力供给源1接收电力的供给并可以被充电,尽管相比于对优选权模式下的电力供给目的地2进行充电所要求的时间段,对其进行充电所需要的时间段更长。

注意,虽然在所述示例中将电力供给目的地2设置为优先模式且将电力供给目的地3设置为非优先模式,但是模式设置不限于此,可以将电力供给目的地3设置为优先模式,而将电力供给目的地2设置为非优先模式。

此外,可以将电力供给目的地2和3两者均设置为优先模式。在这种情形下,由于电力供给目的地2的开关电路23与电力供给目的地3的开关电路33均被控制为接通状态,因此将电力提供给电力供给目的地2和3两者。

然而,在电力供给目的地的数目增大的情况下,每个电力供给目的地从电力供给源1接收到的电力量如上文所述那样减小,并且充电效率下降。然而,电力供给目的地2和电力供给目的地3两者均从电力供给源1接收电力的供给,并且可以正常地执行充电。

进一步,可以将电力供给目的地2和电力供给目的地3两者均置于非优先模式。在这种情形下,当仅电力供给目的地2的开关电路23接通时,电力供给目的地2可以接收电力的供给,而当仅电力供给目的地3的开关电路33接通时,电力供给目的地3可以从电力供给源1接收电力的供给。于是,相比于将电力供给目的地2和电力供给目的地3置于优先模式时,要求更长的时间段来对其两者进行充电。

以此方式,可以在无需在电力供给源1中提供特殊电路的情况下,依据建立了优先模式还是建立了非优先模式而在接通和断开状态之间控制电力供给目的地2的开关电路23与电力供给目的地3的开关电路33。从而,每个电力供给目的地可以为充电过程建立优先模式或者非优先模式以执行充电。

注意,尽管上述的当前第一实施方式中的电力供给目的地的数目是包括电力供给目的地2和电力供给目的地3在内的两个,但是电力供给目的地的数目不限于两个。换言之,电力供给目的地的数目可以是等于或大于2的复数。

此外,与充电过程有关的模式的数目不限于包括优先模式和非优先模式在内的两个,而可以是大于2的复数。例如,可以使用诸如最高优先模式、优先模式和非优先模式这样的多个模式。

在这种情形下,在接通和断开状态之间将AC电力的供给切换至整流电路的开关电路呈现接通状态的时间段以最大优先模式、优先模式和非优先模式的顺序而减小。反而言之,将AC电力的供给切换至整流电路的开关电路保持为接通的时间段在最高优先模式下最长,在优先模式下第二长,而在非优先模式下最短。

从而,可以向以及由每个电力供给目的地应用充电过程的优先度。

第二实施方式

顺便提及,在上文所述的第一实施方式中,如果多个电力供给目的地中的、用于关于是否应当将AC电力提供给整流电路进行切换的开关电路都被置入接通状态,则每个电力供给目的地的电力接收量减小。因此,可能发生实际充电时间变得比根据优先度估计的充电时间更长的这种状况。

因此,在当前第二实施方式中,每个电力供给目的地在其正从电力供给源接收电力的供给时,抑制任何其它电力供给目的地接收电力,以使得电力供给目的地从电力供给源接收到的电力量不会减小。换言之,每个电力供给目的地可以排它地接收电力。

注意,当前第二实施方式的设备和方法也适用于具有与上文结合图1所述的磁场谐振类型的非接触电力供给系统的配置类似的配置的非接触电力供给系统的电力供给目的地。因此,第二实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统具有与上文参考图1所述的磁场谐振类型的非接触电力供给系统的配置类似的配置,下面同样参考图1给出其描述。

同样在当前第二实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中,电力供给目的地2和电力供给目的地3从电力供给源1接收电力的供给。然而,可以排它地控制电力供给时间,以使得在电力供给目的地2和3中的一个正接收电力的供给时,另一个不接收电力的供给。

图2A到图2C示出了当前第二实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统的特定模式的示例,其中,电力供给目的地2和电力供给目的地3从电力供给源1接收电力的供给。

假定在当前第二实施方式的磁场谐振类型的非接触电力供给系统中,每个电力供给目的地可以例如通过百分比或比率来设置充电的优先度。

此外,假定电力供给目的地2和3的充电优先度二者(例如)均为50%。在这种情形下,电力供给目的地2和电力供给目的地3中用于在接通和断开状态之间控制开关电路23和开关电路33以使得占空比为50%的脉冲信号与开关电路23和开关电路33呈现接通状态的时段彼此不重叠。

同时,假定电力供给目的地2的充电优先度是60%,而电力供给目的地3的充电优先度是40%。在这种情形下,生成了用于开关电路23的具有60%占空比的脉冲信号与用于开关电路33的具有40%占空比的脉冲信号,以使得开关电路23和开关电路33交替呈现接通状态的时段如图2B中所看到的那样彼此不重叠。

进一步,假定电力供给目的地2的充电优先度是90%,而电力供给目的地3的充电优先度是10%。在这种情形下,生成了用于开关电路23的具有90%占空比的脉冲信号与用于开关电路33的具有10%占空比的脉冲信号,以使得开关电路23和开关电路33交替呈现接通状态的时段如图2C中所看到的那样彼此不重叠。

以此方式,在当前第二实施方式的非接触电力供给系统中,防止了开关电路23和33呈现接通状态的时段彼此重叠。从而,当每个电力供给目的地接收电力的供给时,可以防止电力接收量减小,以使得电力供给目的地可以按照期望的那样有效地从电力供给源1接收电力以执行充电。

然后,为了如图2A到图2C中看到的那样防止电力供给目的地的电力提供时段或电力接收时段彼此重叠,在第二实施方式的非接触电力供给系统中,每个电力供给目的地可以与任何其它的电力供给目的地通信,以使得可以排它地设置电力提供时段。

图3示出用于对图1中所示的电力供给目的地2的开关电路23进行控制的控制电路25和用于对电力供给目的地3的开关电路33进行控制的控制电路35的配置的示例。

参照图3,电力供给目的地2的控制电路25包括通过CPU总线258而彼此连接的CPU 251、ROM 252、RAM 253、操作部分254、短距离通信部分255和脉冲发生器257。进一步,用于发送和接收的天线256连接至短距离通信部分255。

CPU 251读出并执行ROM 252中存储和保留的程序以处理来自操作部分254和短距离通信部分255的信息,并且控制短距离通信部分255和脉冲发生器257。

ROM 252在其之中存储要由CPU 251执行的程序、处理所需要的数据等。RAM 253主要用作对CPU 251所执行的处理的临时结果进行临时存储的工作区域。

进一步,当前第二实施方式中的操作部分254具有主要与充电过程有关的功能,其中所述充电过程用于从用户接受指示充电优先度的信息的输入,并向CPU 251通知所输入的信息。

短距离通信部分255可以在大约几十厘米上执行短距离通信,并且可以通过天线256与位于附近的电力供给目的地进行通信。于是,短距离通信部分255从相邻的电力供给目的地接收信息,并且将该信息通知给CPU 251,或者在CPU 251的控制下将该信息发送至相邻的电力供给目的地。

注意,例如将短距离通信部分255配置为符合诸如IEEE802.15、蓝牙或ISO/IEC18092这样的标准。当然,短距离通信部分255不限于符合所述标准的短距离通信部分,而是可以配置为符合任何标准。

脉冲发生器257生成用于在CPU 251的控制下、在接通和断开状态之间控制图1所示的开关电路23的脉冲信号。具体而言,脉冲发生器257生成用于在CPU 251的控制下控制诸如上文参考图2A到图2C所述这样的开关电路23的脉冲信号。

如图3所示,电力供给目的地3的控制电路35同样具有与电力供给目的地2的控制电路25的配置类似的配置。具体而言,电力供给目的地3的控制电路35包括CPU 351、ROM 352和RAM 353,它们分别与上文所述的电力供给目的地2的控制电路25的CPU 251、ROM 252和RAM 253类似。

进一步,分别与操作部分254、短距离通信部分255、天线256和脉冲发生器257类似地配置电力供给目的地3的控制电路35的操作部分354、短距离通信部分355、发送和接收天线356和脉冲发生器357。进一步,与电力供给目的地2的控制电路25的CPU总线258类似地,电力供给目的地3的控制电路35的CPU总线358将各组件彼此连接。

在例如以百分比的方式经由操作部分254而输入关于充电处理的优先度以建立充电模式之后,将电力供给目的地2置于电力供给源1上。类似地,在例如以百分比的方式经由操作部分354而输入关于充电处理的优先度以建立充电模式之后,将电力供给目的地3被置于电力供给源1上。

从而,电力供给目的地2的CPU 251和电力供给目的地3的CPU 351中的每一个均执行下文所述的充电处理程序。然后,尽管在下文描述细节,但是CPU 251和CPU 351均用作主设备(host apparatus),并且采集另一个或者不同电力供给目的地的优先度。

此后,用作主设备的电力供给目的地响应于电力供给目的地自身和不同的电力供给目的地的优先度,来确定电力供给目的地自身和不同的电力供给目的地应当生成什么样的脉冲信号,并且将确定出的脉冲信号通知给电力供给目的地自身以及不同的电力供给目的地。进一步,电力供给目的地将脉冲生成时刻通知给电力供给目的地自身以及不同的电力供给目的地。

以此方式,电力供给目的地2和3均可以提供这样的时段:在该时段内,仅电力供给目的地自身可接收电力的供给,以使得其可以适当地执行充电。

现在,参考图4和图5的流程图,描述当前第二实施方式中的电力供给目的地2和3在充电时执行的处理的细节。图4和图5图示了电力供给目的地2和3中的每一个在充电时所执行的处理或充电处理程序的细节。

注意,由于通过电力供给目的地2和3共同地执行图4和图5中所示的处理,因此为了简化描述,以在由电力供给目的地2执行处理的情况下的该处理作为示例而给出下列描述。

如果电力供给目的地2在接受通过操作部分254输入的代表充电处理优先度的信息之后而接受用于建立充电模式的操作,则CPU 251读出图4和图5中所示的充电处理程序,并且执行该充电处理程序。

首先参考图4,在步骤S1,CPU 251控制短距离通信部分255执行如下处理:接收从任何其它电力供给目的地发送的优先度信息发送请求。

然后在步骤S2,CPU 251参照来自短距离通信部分255的信息,以判定是否接收到优先度信息发送请求。在步骤S2的判定处理判定是否存在早于电力供给目的地2自身而成为主设备的不同电力供给目的地。

如果在步骤S2的判定处理判定尚未接收到优先度信息发送请求,那么由于尚不存在已成为主设备的电力供给目的地,因此CPU 251在步骤S3将电力供给目的地2自身指定为主设备。

然后在步骤S4,CPU 251形成例如包括电力供给目的地2自身的标识信息的优先度信息发送请求,并且通过短距离通信部分255和天线256而将形成的优先度信息发送请求发送至可能存在于电力供给目的地2自身附近的任何其它电力供给目的地。

然后在步骤S5,CPU 251响应于在步骤S4发送的优先度信息发送请求,控制短距离通信部分255以执行向不同的电力供给目的地所发送的优先度信息的接收处理。

此后,CPU 251在步骤S6判定是否已接收到来自任何其它电力供给目的地的优先度信息。注意,来自任何其它电力供给目的地的优先度信息包括发送源的电力供给目的地的标识信息等。

如果在步骤S6判定已经接收到来自某个其它电力供给目的地的优先度信息,则CPU 251在步骤S7生成电力供给目的地2自身和不同电力供给目的地的脉冲信息,并且将该脉冲信息设置给电力供给目的地2自身,此外通过短距离通信部分255将该脉冲信息发送到不同的电力供给目的地。

具体而言,在步骤S7,每当接收到来自新的电力供给目的地的优先度信息,CPU 251基于电力供给目的地2自身的优先度信息、已经接收到的来自不同电力供给目的地的优先度信息、以及最新接收到的新电力供给目的地的优先度信息,生成用于电力供给目的地2自身和所述新的电力供给目的地的脉冲信息。

进一步,在步骤S7,将用于电力供给目的地2自身的脉冲信息设置给电力供给目的地2自身,并且通过短距离通信部分255和天线256而将用于不同电力供给目的地的脉冲信息发送至对应的电力供给目的地。

换言之,CPU 251生成电力供给目的地2自身和每一个不同的电力供给目的地的脉冲信息,并且将用于电力供给目的地2自身的脉冲信息设置给电力供给目的地2自身并将任何其它的电力供给目的地的脉冲信息发送到对应的电力供给目的地。

注意,脉冲信息表示应当生成什么脉冲信号,尤其表示如上所述那样应当生成50%占空比的脉冲信号(其中,将前五个时钟设置为接通时段,而将接下来五个时钟设置为断开时段)。

此后,CPU 251在步骤S8控制短距离通信部分255以发送代表脉冲信号的生成时刻的信息。然后,同样在电力供给目的地2自身上,CPU 251以所述时刻控制脉冲发生器257以便响应于用于电力供给目的地2自身的脉冲信号而生成脉冲信号,并且将该脉冲信号提供给开关电路23。

从而,CPU 251在步骤S9响应于电力供给目的地2自身的脉冲信息而生成适当的脉冲信号,并且控制开关电路23的通/断切换以排它地从电力供给源1接收电力的供给而开始充电。

另一方面,如果判定处理在步骤S6判定未接收到来自任何其它电力供给目的地的优先度信息,那么CPU 251在步骤S10判定不存在电力供给目的地2自身以外的其它电力供给目的地,并且判定电力供给目的地2自身是否已经开始充电。

如果判定处理在步骤S10判定尚未开始充电,则CPU 251在步骤S11控制脉冲发生器257生成呈现常通状态的信号,并且将该信号提供给开关电路23,以使得电力供给目的地2自身正常地从电力供给源1接收电力的供给以执行充电。

然后,如果判定处理在步骤S10判定在步骤S9或S11的处理后已经开始充电,则CPU 251重复开始于步骤S4的各步骤的处理。从而,电力供给目的地2可以应付将新的电力供给目的地放置在电力供给源1上的情况。

具体而言,在重复地执行开始于步骤S4的各步骤的处理的情况下,即使将新的电力供给目的地放置在电力供给源1上,也可以同样加以考虑新的电力供给目的地的优先度信息,以便重新生成和传递用于电力供给目的地2自身和新的电力供给目的地的脉冲信息。

从而,即使电力供给目的地的数目增加,也可以响应于电力供给目的地的优先度而适当地控制电力供给目的地的开关电路,以使得每一个电力供给目的地均可以提供其从电力供给源1排它地接收电力的供给的时段。

另一方面,如果判定处理在步骤S2判定已经接收到优先度信息发送请求,则由于变为主设备且发送优先度信息发送请求的电力供给目的地已经存在,因此处理前进到图5的处理。

现在参照图5,CPU 251在步骤S12判定电力供给目的地2自身是否已经将电力供给目的地2自身的优先度信息发送至已作为主设备的请求源。可以通过保留优先度信息(如,从电力供给目的地2自身发送优先度信息的发送目的地、发送时间等)的发送目的地历史来执行步骤S12的处理。

如果判定处理在步骤S12判定尚未将电力供给目的地2自身的优先度信息发送到请求源,则CPU 251在步骤S13控制短距离通信部分255以便(例如)将设置给RAM 253的电力供给目的地2自身的优先度信息发送到请求源。注意,在步骤S13发送的优先度信息包括向其添加的、诸如发送源的标识信息之类的必要信息等。

此后,CPU 251在步骤S14接收从主设备发送的、要去往电力供给目的地2自身的脉冲信息(如上文关于图4的步骤S7所述的那样),并且将接收到的脉冲信息设置到电力供给目的地2自身的RAM 253。然后在步骤S15,CPU251进入并保持等待状态,直到如上文结合图4的步骤S8所述那样接收到从主设备发送的脉冲生成时刻为止。

如果判定步骤在步骤S15判定接收到脉冲生成时刻,则CPU 251在步骤S16控制脉冲发生器257以响应于在步骤S14设置的脉冲信息而生成用于开始充电的脉冲。

具体而言,在步骤S16,脉冲发生器257响应于要去往电力供给目的地2自身的脉冲信息而生成脉冲信号,并且将该脉冲信号提供至开关电路23,从而控制开关电路23的通/断操作以使得在开关电路23接通时,电力供给目的地2可接收电力的供给以执行充电。

在步骤S16的处理之后,CPU 251重复开始于图4的步骤S1的各步骤中的处理,以使得通过还考虑主设备完成了其充电并从电力供给源1移除的情况,适当地正常执行根据各个电力供给目的地的优先度的充电。

如果判定处理在步骤S12判定已经将电力供给目的地2的优先度信息发送到请求源,则CPU 251在步骤S17判定是否通过短距离通信部分255接收到要去往电力供给目的地2的新的脉冲信息。

如果判定处理在步骤S17判定接收到要去往电力供给目的地2的新的脉冲信息,则CPU 251在步骤S18将新的脉冲信息重新设置到RAM 253。此后,CPU 251重复开始于步骤S15的各步骤的处理。

另一方面,如果判定处理在步骤S17判定未接收到要去往电力供给目的地2自身的新的脉冲信息,则由于不需要改变主设备,因此重复开始于图4的步骤S1的各步骤的处理。

在各个电力供给目的地的控制部分执行上文参考图4和图5所述的各处理的情况下,主设备可以响应于关于电力供给目的地的充电处理的优先度而生成脉冲信息,并且将该脉冲信息分配给各电力供给目的地。

进一步,由于主设备还提供脉冲生成时刻,因此在各电力供给目的地中可以统一脉冲信号的生成时刻。从而,每个电力供给目的地可以提供仅电力供给目的地自身可以排它地接收电力的供给的时段,并且接收电力的供给以执行充电。

注意,由于要在电力供给源1上放置的各个电力供给目的地的用户在大多情况下通常是单个用户,因此,认为各个设备的优先度的设置不太可能出错。然而,例如,如果多个电力供给目的地具有100%的优先度或者不同电力供给目的地的优先度的总值超过100%,则用作主设备的电力供给目的地可输出警告声音和警告消息以催促用户校正优先度设置。

或者,用作主设备的电力供给目的地可基于电力供给目的地的优先度而自动地校正电力供给目的地的优先度,而不发出警告。例如,如果多个电力供给目的地中每一个均具有100%的优先度,则可以使得所有设备的通/断时段的生成时刻彼此不同(尽管它们相同地具有通/断时段)。

进一步,在电力供给目的地的优先度的总值超过100%的情况下,可以响应于电力供给目的地的优先度而自动地调节电力供给目的地的优先度,以便总值可不超过100%。

进一步,在图4和图5所示的处理中,考虑可能从电力供给源1移除主设备且某个其它电力供给目的地可能成为新的主设备,并且考虑新的电力供给目的地可被放置在电力供给源1上。然而,可能例如在充电期间从电力供给源1移除主设备以外的电力供给目的地。

因此,主设备以外的任何其它电力供给目的地可响应于来自主设备的请求而定期地发送电力供给目的地的优先度信息,以使得在主设备接收到优先度信息并且检测到在放置于电力供给源1上的电力供给目的地方面已经出现变化时,主设备可以重新产生脉冲信息。

以此方式,在第二实施方式的非接触电力供给系统中,不同的电力供给目的地彼此进行通信,以使得电力供给目的地接收电力的供给的时段彼此不重叠。从而,每个电力供给目的地可以响应于电力供给目的地的优先度而从电力供给源1接收电力的供给以便执行充电。

注意,上文参考图4和5所述的处理是每个电力供给目的地排它地提供电力供给时段的处理的示例,自然,可以使用各种其它的方法。重要之处在于:在某一时间将多个电力供给目的地放置在电力供给源1上时,使得每个电力供给目的地可以根据优先度在适当时段内接收电力的供给以适当地执行充电而不会引起充电量的减少的各种方法都是可能的。

第三实施方式

在上述第一和第二实施方式的非接触电力供给系统中,作为(例如)便携式电话终端的电力供给目的地自身包括谐振元件、激励元件、开关电路、整流电路和控制电路。

然而,不具有上文所述的用于以非接触形式接收电力供给的配置的各种现有便携式设备是可用的。因此,当前第三实施方式的非接触电力供给系统被配置为使得其包括具有适配器的配置的电力供给源1和电力供给目的地4,并且可以将电力从电力供给目的地4提供至各种便携式设备。

如上文所述,可以通过具有适配器的配置的电力供给目的地4而将电力提供给多个便携式设备。进一步,当前第三实施方式中的电力供给目的地4可以与第二实施方式的情况下类似地设置关于每一便携式设备的充电过程的优先度,并且可以响应于优先度而将电力提供给与其连接的便携式设备等。

图6示出当前第三实施方式的非接触电力供给系统。参照图6,与图1中所示的第一和第二实施方式中的电力供给源1类似地配置电力供给源1。

因此,省略了与图1的非接触电力供给系统中共同的电力供给源1的各组件的描述以避免冗余。

同时,当前第三实施方式中的电力供给目的地4包括三个电力供给系统。具体而言,第一电力供给系统包括谐振元件41(a)、激励元件42(a)、开关电路43(a)和整流电路44(a)。

第二电力供给系统包括谐振元件41(b)、激励元件42(b)、开关电路43(b)和整流电路44(b),而第三电力供给系统包括谐振元件41(c)、激励元件42(c)、开关电路43(c)和整流电路44(c)。

开关电路43(a)插入在激励元件42(a)和整流电路44(a)之间。类似地,开关电路43(b)插入在激励元件42(b)和整流电路44(b)之间,而开关电路43(c)插入在激励元件42(c)和整流电路44(c)之间。

开关电路43(a)、43(b)、43(c)可以由控制部分45单独地控制。尽管未示出,但是与图3中所示的控制电路25和控制电路35类似地,控制部分45包括CPU、ROM、RAM、操作部分、脉冲信号发生器等。

进一步,电力供给目的地4的谐振元件41(a)、41(b)、41(c)中的每一个均实施与图1所示的电力供给目的地2的谐振元件21以及电力供给目的地3的谐振元件31的功能类似的功能。

进一步,电力供给目的地4的激励元件42(a)、42(b)、42(c)中的每一个均实施与图1所示的电力供给目的地2的激励元件22以及电力供给目的地3的激励元件32的功能类似的功能。

此外,电力供给目的地4的开关电路43(a)、43(b)、43(c)中的每一个均实施与图1所示的电力供给目的地2的开关电路23以及电力供给目的地3的开关电路33的功能类似的功能。

进一步,电力供给目的地4的整流电路44(a)、44(b)、44(c)中的每一个均实施与图1所示的电力供给目的地2的整流电路24以及电力供给目的地3的整流电路34的功能类似的功能。

对于电力供给目的地4的整流电路44(a)、44(b)、44(c)中的每一个,连接了期望对电池充电的各种电子设备(如,便携式电话终端、便携式音乐再现机或便携式游戏机)中的任何一个。

对于控制部分45,可以针对通过操作部分(未示出)与整流电路连接的每一电子设备来设置关于充电过程的优先度。例如,可以设置优先度,以使得(例如)连接至整流电路44(a)的电子设备具有60%的优先度,而连接至整流电路44(b)的另一电子电路具有30%的优先度,同时连接至整流电路44(c)的又一电子电路具有进一步10%的优先度。

在这种情形下,控制部分45响应于针对开关电路设置的优先度,生成要从脉冲发生器(未示出)提供至开关电路43(a)、43(b)、43(c)中的每一个的脉冲信号。将生成的脉冲信号在控制部分45的CPU的控制下的时刻提供至开关电路43(a)、43(b)、43(c)中的相应一个。

从而,通过与用户设置的优先度对应的脉冲信号,在接通和断开状态之间控制开关电路43(a)、43(b)、43(c)中的每一个。从而,可以将来自电力供给源1的电力提供给整流电路44(a)、44(b)、44(c),以使得在彼此不重叠的、对应于各个优先级的时段内提供电力。

于是,可以与第二实施方式中类似地为连接至整流电路44(a)、44(b)、44(c)中的每一个的电子设备排它地提供电力供给时段,以使得在适于假定的优先度的模式下施加电力以执行充电。

此外,由于电力供给目的地4具有适配器的配置,因此在充电模式下的不同电子设备之间执行通信以根据优先度执行电力供给时段的调节是不需要的。进一步,统一用于通过通信来控制电力提供时刻的脉冲信号的生成时刻是不需要的。

进一步,由于使用了具有适配器的配置的电力供给目的地4,因此也可以将电力提供至不具有用于实施磁场谐振类型的非接触电源的配置的电子设备。另一方面,在图1所示的第一或第二实施方式的模式下,具有用于实施磁场谐振类型的非接触电力供给系统的配置的电子设备可以直接从电力供给源1接收电力的供给。

注意,尽管上文描述了图6所示的电力供给目的地4具有三个电力供给系统,但是,电力供给目的地4具有的电力供给系统的数目不限于三个。当然,可以响应于电力供给源1的安装台的形状或尺寸而提供更多数目的电力供给系统。

变型

注意,在上文所述的第一至第三实施方式中,每个电力供给目的地均包括插入在激励元件和整流电路之间的开关电路(如在图1和图6中看到的那样),并且开关电路受控以便提供接收来自电力供给源1的电力的供给的时段以及不接收这种电力供给的另一时段。然而,用于提供这种时段的配置不限于此。

图7图示用于提供接收来自电力供给源的电力的供给的时段以及不接收这种电力供给的另一时段的配置的另一示例(即,变型配置)。参照图7,例如,将电容器26和开关电路27提供在电力供给目的地2的谐振元件21中,并且在接通和断开状态之间控制开关电路27。

在这种情形下,如果开关电路27接通,则谐振频率变化以使得电力供给目的地2不能接收到来自电力供给源1的电力供给。另一方面,如果开关电路27断开,则建立与电力供给源1的谐振关系以使得电力供给目的地2可以接收来自电力供给源1的电力的供给。

以此方式,作为用于提供接收来自电力供给源1的电力的供给的时段以及不接收该电力供给的另一时段的技术,利用谐振元件的谐振频率的变化的方法是可用的(如图7所看到的那样)。

本发明的方法以及对于程序的应用

根据本发明实施方式的电力接收方法适用于上文参考图1到图8所述的、控制电力从电力供给源至电力供给目的地的供给的方法,即,电力接收方法。

具体而言,根据本发明实施方式的用于非接触电力接收设备的电力接收方法是包含以下步骤的方法:与电力供给源的谐振元件具有谐振关系的谐振元件执行的步骤,其通过谐振而以非接触形式从电力供给源的谐振元件接收AC电力;激励元件执行的步骤,其通过电磁感应而从非接触电力接收设备的谐振元件接收AC电力;切换电路执行的步骤,其选择性地允许激励元件接收到的AC电力的供给;以及整流电路执行的步骤,其在切换电路允许AC电力的供给时接收AC电力,并且根据接收到的AC电力而生成DC电力。

此外,上文参考图4和图5所述的方法是根据本发明各实施方式的各方法之一。

进一步,控制部分25和35具有微型计算机的配置,并且,用于执行上文参考图4和图5所述的并由控制部分25和35执行的处理的程序是根据本发明各实施方式的各程序之一。

其它

注意,在上文所述的实施方式中,已经将便携式电话机、便携式音乐播放器、便携式游戏机等当作处理的供给目的地而进行了描述。然而,本发明的实施方式不限于此。例如,可以将期望充电的各种电子设备(如,数码相机、数码摄像机和笔记本)作为电力供给目的地。

进一步,尽然在上文所述的各实施方式中,通过磁场谐振方法而以非接触形式提供电力。然而,本发明的实施方式可应用于通过不但使用磁场谐振方法而且使用电场谐振方法和电磁感应方法来以非接触形式提供电力的情况。

本申请包含与2009年7月7日向日本专利局提交的日本优先专利申请JP 2009-160360中公开的主题有关的主题,将其全部内容通过引用的方式合并在此。

本领域技术人员应当理解,依据设计要求和其它因素,可出现各种修改、组合、部分组合和变更,只要其在所附权利要求书及其等效物的范围内即可。

Claims (8)

1.一种非接触电力接收设备,包括:

第一谐振元件,其适配为通过谐振而以非接触形式从电力供给源的第二谐振元件接收交流电的供给;

激励元件,其适配为通过电磁感应而从所述第一谐振元件接收交流电的供给;

整流电路,其适配为根据来自所述激励元件的交流电而生成直流电,并且输出该直流电;

切换电路,其适配为将提供状态和非提供状态之间的交流电切换至所述整流电路;

接受部件,其用于从用户接受关于电力接收的优先度的设置输入;

短距离无线电通信部件;以及

控制部件,其用于通过所述短距离无线电通信部件而与不同的非接触电力接收设备进行通信,并且通过考虑关于所述非接触电力接收设备与不同的非接触电力接收设备的电力接收的优先度,来控制所述切换电路以使得所述非接触电力接收设备和所述不同的非接触电力接收设备可不同时接收电力的供给。

2.如权利要求1所述的非接触电力接收设备,其中,所述切换电路插入在所述激励元件和所述整流电路之间。

3.如权利要求1所述的非接触电力接收设备,其中,所述切换电路包括与接收交流电的供给的所述第一谐振元件相连接的电容器和开关电路。

4.如权利要求1所述的非接触电力接收设备,其中,电力供给源的第二谐振元件与从电力供给源的所述第二谐振元件接收交流电的供给的所述第一谐振元件通过磁场谐振彼此连接。

5.一种非接触电力接收设备,包含:

多个非接触电力接收设备部分,其每一个均包括:

第一谐振元件,其适配为通过谐振而以非接触形式从电力供给源的第二谐振元件接收交流电的供给,

激励元件,其适配为通过电磁感应而从所述第一谐振元件接收交流电的供给,

整流电路,其适配为根据来自所述激励元件的交流电而生成直流电,并且输出该直流电,以及

切换电路,其适配为将提供状态和非提供状态之间的交流电切换至所述整流电路;

接受部件,其用于接受每一个所述非接触电力接收设备部分的电力接收的优先度;以及

控制部件,其用于响应于通过所述接受部件所接受的非接触电力接收设备部分的电力接收的优先度,来控制每一个所述非接触电力接收设备部分的所述切换电路的切换时刻。

6.如权利要求5所述的非接触电力接收设备,其中,电力供给源的第二谐振元件与从电力供给源的所述第二谐振元件接收交流电的供给的所述第一谐振元件通过磁场谐振彼此连接。

7.一种用于非接触电力接收设备的电力接收方法,包含:

与电力供给源的第二谐振元件具有谐振关系的第一谐振元件执行的步骤:通过谐振而以非接触形式从电力供给源的第二谐振元件接收交流电;

激励元件执行的步骤:通过电磁感应而从非接触电力接收设备的第一谐振元件接收交流电;

切换电路执行的步骤:选择性地允许激励元件所接收到的交流电的供给;以及

整流电路执行的步骤:在切换电路允许交流电的供给时接收交流电,并且根据接收到的交流电而生成直流电;

接受部件执行的步骤:从用户接受关于电力接收的优先度的设置输入;

控制部件执行的步骤:通过短距离无线电通信部件而与不同的非接触电力接收设备进行通信,并且通过考虑关于所述非接触电力接收设备与不同的非接触电力接收设备的电力接收的优先度,来控制所述切换电路以使得所述非接触电力接收设备和所述不同的非接触电力接收设备可不同时接收电力的供给。

8.一种非接触电力供给系统,包含:

非接触电力供给设备,包括:第二谐振元件,其适配为通过谐振而以非接触形式提供交流电;第二激励元件,其适配为通过电磁感应而将交流电提供至所述第二谐振元件;以及交流电供给部分,其适配为生成与所述第二谐振元件的谐振频率对应的频率的交流电,并且将生成的交流电提供给所述第二激励元件;以及

非接触电力接收设备,其包括:第一谐振元件,其适配为通过谐振而以非接触形式从所述非接触电力供给设备的所述第二谐振元件接收交流电的供给;第一激励元件,其适配为通过电磁感应而从所述第一谐振元件接收交流电的供给;整流电路,其适配为根据来自所述第一激励元件的交流电而生成直流电,并且输出该直流电;以及切换电路,其适配为将提供状态和非提供状态之间的交流电切换至所述整流电路;接受部件,其用于从用户接受关于电力接收的优先度的设置输入;短距离无线电通信部件;以及控制部件,其用于通过所述短距离无线电通信部件而与不同的非接触电力接收设备进行通信,并且通过考虑关于所述非接触电力接收设备与不同的非接触电力接收设备的电力接收的优先度,来控制所述切换电路以使得所述非接触电力接收设备和所述不同的非接触电力接收设备可不同时接收电力的供给。

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP160360/09 | 2009-07-07 | ||

| JP2009160360A JP5499534B2 (ja) | 2009-07-07 | 2009-07-07 | 非接触受電装置、非接触受電装置における受電方法および非接触給電システム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN101944780A CN101944780A (zh) | 2011-01-12 |

| CN101944780B true CN101944780B (zh) | 2013-12-18 |

Family

ID=43006247

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN2010102221689A Active CN101944780B (zh) | 2009-07-07 | 2010-06-30 | 非接触电力接收设备及其接收方法和非接触电力供给系统 |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8872383B2 (zh) |

| EP (2) | EP3537569B1 (zh) |

| JP (1) | JP5499534B2 (zh) |

| CN (1) | CN101944780B (zh) |

| TW (1) | TWI400851B (zh) |

Families Citing this family (52)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9473209B2 (en) * | 2008-08-20 | 2016-10-18 | Intel Corporation | Wireless power transfer apparatus and method thereof |

| JP5434330B2 (ja) * | 2009-07-22 | 2014-03-05 | ソニー株式会社 | 電力受信装置、電力伝送システム、充電装置および電力伝送方法 |

| US9899882B2 (en) * | 2010-12-20 | 2018-02-20 | Qualcomm Incorporated | Wireless power peer to peer communication |

| US20120193994A1 (en) * | 2011-01-28 | 2012-08-02 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Power receiving device, power supply system, and method for supplying power |

| KR101779344B1 (ko) * | 2011-02-07 | 2017-09-19 | 삼성전자주식회사 | 무선 전력 전송 시스템, 무선 전력 전송 및 수신 제어 방법 |

| US8922064B2 (en) | 2011-03-01 | 2014-12-30 | Tdk Corporation | Wireless power feeder, wireless power receiver, and wireless power transmission system, and coil |

| US9035500B2 (en) | 2011-03-01 | 2015-05-19 | Tdk Corporation | Wireless power feeder, wireless power receiver, and wireless power transmission system, and coil |

| JP5058350B1 (ja) * | 2011-03-30 | 2012-10-24 | 株式会社東芝 | 送電装置及び電力伝送システム |

| US9006935B2 (en) | 2011-03-30 | 2015-04-14 | Tdk Corporation | Wireless power feeder/receiver and wireless power transmission system |

| US9000620B2 (en) | 2011-05-31 | 2015-04-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method of dividing wireless power in wireless resonant power transmission system |

| JP5768878B2 (ja) * | 2011-06-03 | 2015-08-26 | トヨタ自動車株式会社 | 車両 |

| US10523276B2 (en) * | 2011-08-16 | 2019-12-31 | Qualcomm Incorporated | Wireless power receiver with multiple receiver coils |

| JP5681594B2 (ja) * | 2011-09-01 | 2015-03-11 | アズビル株式会社 | 無線電力動作型機器 |

| JP2013062903A (ja) * | 2011-09-12 | 2013-04-04 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 車両用電力伝送装置及び車両用電源システム |

| EP2757658B1 (en) * | 2011-09-14 | 2016-11-02 | Panasonic Corporation | Non-contact power feed device and non-contact power transmission device |

| KR101317360B1 (ko) * | 2011-10-04 | 2013-10-11 | 주식회사 한림포스텍 | 무선 전력전송장치 및 방법 |

| JP6088234B2 (ja) * | 2011-12-23 | 2017-03-01 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 受電装置、無線給電システム |

| US9018898B2 (en) * | 2012-02-10 | 2015-04-28 | Sandisk Technologies Inc. | Regulation of wirelessly charging multiple devices from the same source |

| KR101902795B1 (ko) * | 2012-02-21 | 2018-11-14 | 삼성전자주식회사 | 무선 충전 장치 및 방법 |

| KR101988009B1 (ko) | 2012-03-23 | 2019-06-11 | 삼성전자주식회사 | 공진 주파수를 조정해서 커플링 효율을 높이는 무전전력 전송 시스템 및 방법 |

| JP5362073B2 (ja) * | 2012-05-28 | 2013-12-11 | 株式会社東芝 | 充電装置 |

| US20130328407A1 (en) * | 2012-06-08 | 2013-12-12 | Canon Kabushiki Kaisha | Wireless power transmission apparatus, wireless power transmission system, and wireless communication apparatus |

| US9444270B2 (en) | 2012-08-02 | 2016-09-13 | Sandisk Technologies Llc | Wireless power transfer |

| CN104322117A (zh) * | 2012-09-11 | 2015-01-28 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 无线充电器和多终端无线充电方法 |

| US10404075B2 (en) * | 2012-09-28 | 2019-09-03 | Avago Technologies International Sales Pte. Limited | Power receiving device having device discovery and power transfer capabilities |

| JP6207152B2 (ja) * | 2012-12-27 | 2017-10-04 | キヤノン株式会社 | 給電装置、制御方法及びコンピュータプログラム |

| JP2014222963A (ja) * | 2013-05-13 | 2014-11-27 | キヤノン株式会社 | 無線給電装置、給電方法、プログラム及び記録媒体 |

| KR101766566B1 (ko) | 2013-05-13 | 2017-08-08 | 도요타지도샤가부시키가이샤 | 무단부 금속 링의 제조 방법 및 무단부 금속 링 수지 제거 장치 |

| JP6195351B2 (ja) * | 2013-05-14 | 2017-09-13 | キヤノン株式会社 | 送電装置、送電方法及びプログラム |

| JP2014241668A (ja) * | 2013-06-11 | 2014-12-25 | 日東電工株式会社 | 無線電力伝送装置及び無線電力伝送装置の電力供給方法 |

| CN104348220A (zh) * | 2013-07-23 | 2015-02-11 | 日立-Lg数据存储韩国公司 | 充电设备 |

| JP6491433B2 (ja) | 2013-10-09 | 2019-03-27 | キヤノン株式会社 | 送電装置並びにその制御方法、及びプログラム |

| EP3072211A4 (en) | 2013-11-11 | 2017-07-05 | Thoratec Corporation | Resonant power transfer systems with communications |

| WO2015115334A1 (ja) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | アルプス電気株式会社 | 無線電力伝送システム |

| JP6302300B2 (ja) | 2014-03-13 | 2018-03-28 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置及び方法 |

| CN106716762B (zh) | 2014-09-25 | 2019-06-11 | 富士通株式会社 | 受电器以及电力传输系统 |

| EP3214727B1 (en) | 2014-10-31 | 2018-10-31 | Fujitsu Limited | Power receiver and power transmission system |

| JP6327358B2 (ja) | 2014-11-06 | 2018-05-23 | 富士通株式会社 | 受電器、及び、電力伝送システム |

| US20170373517A1 (en) * | 2014-12-29 | 2017-12-28 | Koninklijke Philips N.V. | Airfloss docking station charge detection |

| JP6402819B2 (ja) | 2015-02-20 | 2018-10-10 | 富士通株式会社 | 受電器、及び、電力伝送システム |

| WO2016132559A1 (ja) | 2015-02-20 | 2016-08-25 | 富士通株式会社 | 受電器、及び、電力伝送システム |

| JP6436233B2 (ja) | 2015-06-04 | 2018-12-12 | 富士通株式会社 | 受電器、及び、電力伝送システム |

| CN107836069A (zh) * | 2015-07-09 | 2018-03-23 | 富士通株式会社 | 磁场谐振式馈电装置 |

| US10749383B2 (en) * | 2016-02-15 | 2020-08-18 | Sharp Kabushiki Kaisha | Power transmission device, power supply system, and power reception device |

| WO2017154107A1 (ja) * | 2016-03-08 | 2017-09-14 | 富士通株式会社 | 受電器、及び、電力伝送システム |

| CN107276238B (zh) * | 2016-04-08 | 2020-12-22 | 泰科电子(上海)有限公司 | 无线供电装置和电气设备 |

| JP6855878B2 (ja) | 2017-03-29 | 2021-04-07 | 富士通株式会社 | 受電器、電力伝送システム、及び、受電器の制御方法 |

| JP6939301B2 (ja) * | 2017-09-14 | 2021-09-22 | オムロン株式会社 | Rfタグ回路 |

| CN109104000B (zh) * | 2018-10-10 | 2021-07-30 | 上海交通大学 | 基于磁耦合共振的单输入多输出控制系统和方法 |

| JP2020065389A (ja) * | 2018-10-18 | 2020-04-23 | セイコーエプソン株式会社 | 制御装置、送電装置、無接点電力伝送システム及び電子機器 |

| JP7399673B2 (ja) * | 2019-10-18 | 2023-12-18 | 京セラ株式会社 | 光ファイバー給電システム |

| FR3105888B1 (fr) * | 2019-12-31 | 2023-07-14 | Smart Packaging Solutions | Système de gestion multifonction de bandes électriques et d’appareils électriques |

Family Cites Families (29)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5293308A (en) * | 1991-03-26 | 1994-03-08 | Auckland Uniservices Limited | Inductive power distribution system |

| JP3174213B2 (ja) * | 1994-03-11 | 2001-06-11 | 株式会社カージオペーシングリサーチ・ラボラトリー | 生体植え込み機器用経皮充電装置 |

| JPH10257681A (ja) * | 1997-03-13 | 1998-09-25 | Sony Corp | 充電装置及び充電方法、並びに2次電池装置 |

| JPH11168837A (ja) | 1997-10-01 | 1999-06-22 | Casio Comput Co Ltd | 携帯通信機器用充電装置 |

| JP3279262B2 (ja) * | 1998-09-01 | 2002-04-30 | 株式会社豊田自動織機 | 非接触給電装置 |

| JP2000184606A (ja) * | 1998-12-11 | 2000-06-30 | Sanyo Electric Co Ltd | 非接触充電器の充電電流制御方法および装置 |

| EP1061630B1 (fr) * | 1999-06-11 | 2009-10-21 | Asulab S.A. | Procédé de contrôle de la charge d'un accumulateur et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé |

| US7522878B2 (en) * | 1999-06-21 | 2009-04-21 | Access Business Group International Llc | Adaptive inductive power supply with communication |

| NZ337716A (en) * | 1999-09-09 | 2002-10-25 | Auckland Uniservices Ltd | Series resonant inductive pickup where power can be regulated by time-regulated opening and closing a switch |

| JP3900822B2 (ja) * | 2000-11-16 | 2007-04-04 | 株式会社豊田自動織機 | 非接触で給電される移動体の電源回路 |

| JP2004207137A (ja) | 2002-12-26 | 2004-07-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 携帯電子機器及びこれに装着する電池パック充電アダプタ |

| JP4036813B2 (ja) * | 2003-09-30 | 2008-01-23 | シャープ株式会社 | 非接触電力供給システム |

| US7408270B2 (en) * | 2003-11-04 | 2008-08-05 | Nxp B.V. | Forward converter |

| CN1950914A (zh) * | 2004-05-04 | 2007-04-18 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 无线供电设备,可激励负载,无线系统以及用于无线能量传递的方法 |

| KR20080041858A (ko) * | 2006-11-08 | 2008-05-14 | 주식회사 아이디콤 | 데이터 송수신이 가능한 무선 전원공급장치 |

| US8805530B2 (en) * | 2007-06-01 | 2014-08-12 | Witricity Corporation | Power generation for implantable devices |

| CN101842962B (zh) * | 2007-08-09 | 2014-10-08 | 高通股份有限公司 | 增加谐振器的q因数 |

| GB0716679D0 (en) * | 2007-08-28 | 2007-10-03 | Fells J | Inductive power supply |

| US7960944B2 (en) * | 2007-09-05 | 2011-06-14 | Eveready Battery Company, Inc. | Power supply that supplies power to and communicates with an electrical appliance |

| JP4453741B2 (ja) * | 2007-10-25 | 2010-04-21 | トヨタ自動車株式会社 | 電動車両および車両用給電装置 |

| NZ563188A (en) * | 2007-11-05 | 2010-03-26 | Auckland Uniservices Ltd | Power control |

| JP2009160360A (ja) | 2008-01-09 | 2009-07-23 | F & F:Kk | 粘着式テープパット |

| US8629650B2 (en) * | 2008-05-13 | 2014-01-14 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transfer using multiple transmit antennas |

| US7893564B2 (en) * | 2008-08-05 | 2011-02-22 | Broadcom Corporation | Phased array wireless resonant power delivery system |

| JP4911148B2 (ja) * | 2008-09-02 | 2012-04-04 | ソニー株式会社 | 非接触給電装置 |

| US8264101B2 (en) * | 2008-09-30 | 2012-09-11 | The Invention Science Fund I, Llc | Beam power with multiple power zones |

| JP5390827B2 (ja) * | 2008-10-17 | 2014-01-15 | 旭光電機株式会社 | 電力供給システム |

| EP2416470B1 (en) * | 2009-03-30 | 2019-11-13 | Fujitsu Limited | Wireless power supply system, wireless power transmission device, and wireless power receiving device |

| US8970180B2 (en) * | 2009-04-07 | 2015-03-03 | Qualcomm Incorporated | Wireless power transmission scheduling |

-

2009

- 2009-07-07 JP JP2009160360A patent/JP5499534B2/ja active Active

-

2010

- 2010-05-27 US US12/788,868 patent/US8872383B2/en active Active

- 2010-06-03 TW TW099117992A patent/TWI400851B/zh not_active IP Right Cessation

- 2010-06-21 EP EP19171011.0A patent/EP3537569B1/en active Active

- 2010-06-21 EP EP10006433.6A patent/EP2273650B1/en active Active

- 2010-06-30 CN CN2010102221689A patent/CN101944780B/zh active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| EP2273650A2 (en) | 2011-01-12 |

| EP2273650B1 (en) | 2019-05-29 |

| US20110006612A1 (en) | 2011-01-13 |

| TW201108552A (en) | 2011-03-01 |

| US8872383B2 (en) | 2014-10-28 |

| JP2011019291A (ja) | 2011-01-27 |

| EP3537569B1 (en) | 2024-02-14 |

| TWI400851B (zh) | 2013-07-01 |

| JP5499534B2 (ja) | 2014-05-21 |

| EP3537569A1 (en) | 2019-09-11 |

| CN101944780A (zh) | 2011-01-12 |

| EP2273650A3 (en) | 2016-10-26 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN101944780B (zh) | 非接触电力接收设备及其接收方法和非接触电力供给系统 | |

| JP4725664B2 (ja) | 送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置、電子機器、送電制御方法、及び受電制御方法 | |

| US11356145B2 (en) | Wireless charging apparatus and method | |

| JP4872973B2 (ja) | 送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置及び電子機器 | |

| JP4725604B2 (ja) | 送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置及び電子機器 | |

| CN102792555B (zh) | 无线功率充电方法和装置 | |

| JP4725611B2 (ja) | 送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置及び電子機器 | |

| CN101232189B (zh) | 具有通信能力的自适应感应电源及其操作方法 | |

| CN101821919B (zh) | 控制功率传送系统的方法及功率传送系统 | |

| JP3843998B2 (ja) | 給電装置及び通信システム | |

| CN104937811A (zh) | 共振型无线电力传送系统的无线电力传送控制方法,及利用此方法的无线电力传送装置及无线电力接收装置 | |

| CN105191063A (zh) | 用于检测无线电力网络中的无线电力接收器的差分负载检测方法和无线电力发送器 | |

| JP2011045190A (ja) | 送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置及び電子機器 | |

| JP2010028937A (ja) | 送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置及び電子機器 | |

| CN101964551A (zh) | 电力接收设备、电力传输系统、充电设备和电力传输方法 | |

| JP5426149B2 (ja) | 非接触電力伝送装置 | |

| JP2010011650A (ja) | 送電制御装置、送電装置、電子機器、及び送電制御方法 | |

| JP2019083647A (ja) | 充電通信制御装置及び充電通信制御方法 | |

| KR101460996B1 (ko) | 비접촉 급전 장치에서의 1차 코일의 여자 방법 및 비접촉 급전 장치 | |

| JP2014236536A (ja) | 無線電力伝送システム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| C06 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| C10 | Entry into substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| C14 | Grant of patent or utility model | ||

| GR01 | Patent grant |