JP6366299B2 - 光走査装置及び画像形成装置 - Google Patents

光走査装置及び画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6366299B2 JP6366299B2 JP2014039127A JP2014039127A JP6366299B2 JP 6366299 B2 JP6366299 B2 JP 6366299B2 JP 2014039127 A JP2014039127 A JP 2014039127A JP 2014039127 A JP2014039127 A JP 2014039127A JP 6366299 B2 JP6366299 B2 JP 6366299B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- protrusion

- reflection mirror

- mirror

- longitudinal direction

- end side

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)

- Facsimile Scanning Arrangements (AREA)

- Laser Beam Printer (AREA)

Description

a>b×d/c

ここで、aは、前記反射ミラーの面方向において、前記反射ミラーの前記交差する方向の面と前記第5突出部とが接する面から、前記第3突出部の支持面において前記交差する方向の面から遠い稜線までの距離であり、

bは、前記反射ミラーの面方向において、前記第6突出部における前記反射ミラーの前記交差する方向の面と対向する面から、前記反射ミラーの前記交差する方向の面までの距離であり、

cは、前記第4突出部の支持面における前記反射ミラーの長手方向の前記一端側の端部から、前記第6突出部の前記反射ミラーの長手方向の前記一端側の端部までの距離であり、

dは、前記第4突出部の支持面における前記反射ミラーの長手方向の前記一端側の端部から、前記第3突出部の支持面において前記反射ミラーの長手方向における中央部側の端部までの距離であることを特徴とする光走査装置。

(2)感光体と、前記感光体に光ビームを照射し静電潜像を形成する前記(1)に記載の光走査装置と、前記光走査装置により形成された静電潜像を、トナーを用いて現像する現像手段と、前記現像手段により形成されたトナー像を記録媒体に転写する転写手段と、を備えることを特徴とする画像形成装置。

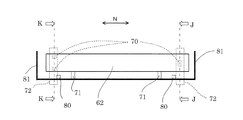

実施例を説明するにあたり、図7、図8を用いて従来の反射ミラーの支持座面の構成と課題を説明する。図7(a)、図7(b)は従来の反射ミラーの支持座面を説明する概略図であり、図7(a)は反射ミラー62の斜視図と断面図、図7(b)は反射ミラー62と支持座面70、71の正面図である。図7(a)、図7(b)に示すような構成では、背景技術で説明した反射ミラー62の振動の課題に対応することができる。

実施例の画像形成装置の構成を説明する。図1は本実施例のタンデム型のカラーレーザービームプリンタの全体構成を示す概略構成図である。このレーザービームプリンタ(以下、単にプリンタという)はイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)及びブラック(Bk)の色毎にトナー像を形成する4基の作像エンジン10Y、10M、10C、10Bk(一点鎖線で図示)を備える。また、プリンタは、各作像エンジン10Y、10M、10C、10Bkからトナー像が転写される中間転写ベルト20を備えている。本実施例のプリンタは、中間転写ベルト20に多重転写されたトナー像を記録媒体である記録シートPに転写してフルカラー画像を形成するように構成されている。以降、各色を表す符号Y、M、C、Bkは、必要な場合を除き省略する。

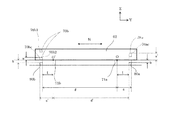

図2は本実施例の反射ミラー62の取り付け部位の概略構成図である。光走査装置40は、筐体105(図1参照)と、筐体105の内外周部に保持された光源(不図示)、回転多面鏡42(図1参照)を有する偏向器、光学レンズ60(図1参照)、反射ミラー62等を備えている。光源から射出された光ビームは、回転多面鏡42により走査され、感光ドラム50上で所望のスポット径を再現するための光学レンズ60、及び感光ドラム50へと光ビームを案内する反射ミラー62を通過するよう構成される。反射ミラー62は、反射面が汚れて反射率が低下することがないように筐体105内部に設置されている。

筐体105と反射ミラー62はそれぞれの線膨張係数が異なることが多く、温度変化時の影響を最小限にするため、弾性部材72(図4(b)等参照)による加圧力によって筐体105の一部である反射ミラー62の支持座面70、71に当接、支持固定される。反射ミラー62の断面長手側面62aを保持する両端の第一座面である支持座面70は、反射ミラー62を保持する際に弾性部材72の加圧力で捩じれてしまうことがないような構成となっている。具体的には、支持座面70は、長手方向Nの一方の端部が1点(支持座面70a)、他方の端部が2点(支持座面70b)となっている。例えば、片側1点ずつの合計2点の支持座面で反射ミラー62の1つの面を支える構成の場合、反射ミラー62は、長手方向Nを回転軸として、例えば右側端部が向こう側に回転し左側端部が手前に回転してしまうことによって、捩じれてしまうおそれがある。この捩じれの現象は、反射ミラー62を2点のリブ状の支持座面で支持する場合や、4点の支持座面で支持する場合でも発生するおそれがある。本実施例では、このような捩じれを防止するため、反射ミラー62の支持座面70は、反射ミラー62の1つの面を合計3か所の支持座面(70a、70b)で支える構成となっている。尚、本実施例では、図2の正面に向かって右側端部を片側1点の支持座面70a、向かって左側端部を片側2点の支持座面70bとしているが、左右が逆であってもよい。

第三座面である回転防止座面80は、反射ミラー62の断面短手側面62bに対向した筐体105側の面上の位置に設けられ、且つ、反射ミラー62の長手方向Nにおいて断面短手側面62bの支持座面71よりも外側に位置するよう構成される。そのため、弾性部材72を設置する際に反射ミラー62が加圧力Fを受け回転モーメントMが発生したことにより、反射ミラー62が回転しようとした場合でも、回転防止座面80が反射ミラー62の回転動作を抑制する。このように、本実施例では、回転防止座面80が、反射ミラー62の回転動作を抑制するためのバックアップ座面としての機能を有している。

(支持座面70a側に加圧力が働く場合)

反射ミラー62に対して、支持座面70aが配置された側に弾性部材72の加圧力Fが加えられた場合、反射ミラー62は、支持座面70a側がZ軸マイナス方向へ移動し、支持座面70b側がZ軸プラス方向へ移動する。このように、反射ミラー62は、図2中のO点を中心として回転する。ここで、反射ミラー62の回転動作の中心となるO点は、2つの支持座面71のうち、反射ミラー62における弾性部材72の加圧力Fが加わる端部側に位置する支持座面71aにある。この場合、反射ミラー62の回転動作によって、反射ミラー62の断面長手側面62aが、2つの支持座面70b(70b1、70b2)のうち下側に位置する支持座面70b(70b2)と接触しなくなってしまう。そして、支持座面70aと支持座面70b1による、従来のような2点支持となってしまい、上述した捩じれが発生してしまう。このため、回転防止座面80を配置する際には、弾性部材72の加圧力Fが働いたとしても、反射ミラー62の断面長手側面62aが3点の支持座面70a、70b1、70b2と接触している状態が維持されるようにしなければならない。

a>b×d/c

ここで、距離aは、断面短手側面62bに垂直な方向(Z軸方向)の距離である。距離aは、断面短手側面62bを支持する支持座面71bから、下側の支持座面70b2の稜線70bcまでの距離である。即ち、距離aは、支持座面71bから、断面長手側面62aを支持する2つの支持座面70bのうち支持座面71bに最も近い支持座面70b2の稜線で、且つ、支持座面70b2の2つの稜線のうち支持座面71bから遠い側の稜線70bcまでの距離である。また、距離bは、断面短手側面62bに垂直な方向(Z軸方向)の距離である。距離bは、支持座面71aと接する側の断面短手側面62bと、弾性部材72の加圧力Fが加わる側の回転防止座面80aとの距離である。

尚、弾性部材72の加圧力Fが支持座面70b側に働く場合にも、同じような条件を満たすように、各所の寸法を決定すればよい。具体的には、図2に示すように、弾性部材72の加圧力Fが支持座面70b側に働く場合、O’点を中心として反射ミラー62が回転する。この回転を防止するために、図2に破線で示すa’、b’、c’、d’がa’>b’×d’/c’を満たすように回転防止座面80bを配置すればよい。ここで、距離a’は、断面短手側面62bに垂直な方向(Z軸方向)の距離である。距離a’は、断面短手側面62bを支持する支持座面71aから、支持座面70aの稜線70acまでの距離である。また、距離b’は、断面短手側面62bに垂直な方向(Z軸方向)の距離である。距離b’は、支持座面71bと接する側の断面短手側面62bと、弾性部材72の加圧力Fが加わる側の回転防止座面80bとの距離である。また、距離c’は、反射ミラー62の長手方向N(Y軸方向)の距離である。距離c’は、回転防止座面80bの長手方向Nにおける外側の面から支持座面71bの長手方向Nにおける外側の面までの距離である。距離d’は、反射ミラー62の長手方向N(Y軸方向)の距離である。距離d’は、断面短手側面62bを支持する支持座面71bの回転中心O’点を有する側の面から、断面長手側面62aを支持する支持座面70aの長手方向Nにおける内側の面までの距離である。

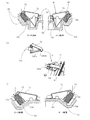

図3、図4は反射ミラー62を設置する支持座面の近傍及び弾性部材72の固定方法を説明する概略図である。具体的には、図3(a)は、反射ミラー62の反射面側から見た正面図であり、破線は弾性部材72が設置される位置を示している。また、図3(b)は、反射ミラー62が設置される箇所の筐体105内部を斜め上方から見た斜視図であり、図3(c)は、図3(b)に示す筐体105に反射ミラー62を設置し、弾性部材72により固定した様子を示す斜視図である。また、図4(a)は、支持座面70の位置における断面図であり、具体的には、図4(a)の左図が図3(a)のK−K断面図、右図が図3(a)のJ−J断面図である。また、図4(b)は、弾性部材72が筐体105に設置され、反射ミラー62を固定している様子を示す斜め上方からの斜視図である。更に、図4(c)は、反射ミラー62の断面短手側面62bを保持する支持座面71の位置における断面図であり、具体的には、図4(c)の左図が図3(a)のS−S断面図、右図が図3(a)のR−R断面図である。

42 回転多面鏡

50 感光ドラム

62 反射ミラー

70、71 支持座面

80 回転防止座面

105 筐体

Claims (9)

- 光ビームを射出する光源と、

前記光源から射出された前記光ビームが感光体上を走査するように前記光ビームを偏向する回転多面鏡と、

前記回転多面鏡によって偏向された前記光ビームを前記感光体に導く反射ミラーと、

前記反射ミラーを内部に収容する筐体と、

前記反射ミラーの長手方向において中央部よりも一端側において、前記反射ミラーを支持する第1突出部と、

前記反射ミラーの長手方向において前記中央部よりも他端側において、前記反射ミラーを支持する第2突出部と、

前記反射ミラーの長手方向における前記他端側において前記反射ミラーを支持する第3突出部であって、前記第2突出部と異なる前記第3突出部と、

前記筐体に設けられ、前記第1突出部によって支持される面に対して交差する方向の面を支持する第4突出部であって、前記反射ミラーの長手方向において前記中央部よりも前記一端側であって、前記第1突出部よりも前記中央部側に設けられる前記第4突出部と、

前記筐体に設けられ、前記反射ミラーの前記交差する方向の面を支持する第5突出部であって、前記反射ミラーの長手方向において前記中央部よりも前記他端側であって、前記第2突出部及び前記第3突出部よりも前記中央部側に設けられる前記第5突出部と、

前記反射ミラーの長手方向の前記一端側において、前記第1突出部が位置する方向へ前記反射ミラーを押圧する第1押圧部と、前記第4突出部が位置する方向へ前記反射ミラーを押圧する第2押圧部と、を有し、前記反射ミラーの前記一端側を前記筐体に対して押圧して固定する第1押圧部材と、

前記反射ミラーの長手方向の前記他端側において、前記第2突出部及び前記第3突出部が位置する方向へ前記反射ミラーを押圧する第3押圧部と、前記第5突出部が位置する方向へ反射ミラーを押圧する第4押圧部と、を有し、前記反射ミラーの前記他端側を前記筐体に対して押圧して固定する第2押圧部材と、

前記反射ミラーの長手方向において前記中央部よりも前記一端側であって、前記第4突出部よりも前記一端側において、前記筐体に設けられる第6突出部であって、前記反射ミラーの前記交差する方向の面と所定距離の間隔をあけて設けられる前記第6突出部と、

前記反射ミラーの長手方向において前記中央部よりも前記他端側であって、前記第5突出部よりも前記他端側において、前記筐体に設けられる第7突出部であって、前記反射ミラーの前記交差する方向の面と所定距離の間隔をあけて設けられる前記第7突出部と、

を備え、

前記第3突出部は、前記第2突出部よりも前記反射ミラーの前記交差する方向の面に近い位置に設けられ、

前記第6突出部は、次の関係式を満たすように設けられる

a>b×d/c

ここで、aは、前記反射ミラーの面方向において、前記反射ミラーの前記交差する方向の面と前記第5突出部とが接する面から、前記第3突出部の支持面において前記交差する方向の面から遠い稜線までの距離であり、

bは、前記反射ミラーの面方向において、前記第6突出部における前記反射ミラーの前記交差する方向の面と対向する面から、前記反射ミラーの前記交差する方向の面までの距離であり、

cは、前記第4突出部の支持面における前記反射ミラーの長手方向の前記一端側の端部から、前記第6突出部の前記反射ミラーの長手方向の前記一端側の端部までの距離であり、

dは、前記第4突出部の支持面における前記反射ミラーの長手方向の前記一端側の端部から、前記第3突出部の支持面において前記反射ミラーの長手方向における中央部側の端部までの距離であることを特徴とする光走査装置。 - 前記第4突出部及び前記第5突出部は、前記反射ミラーの長手方向において前記光ビームが走査される領域内に設けられることを特徴とする請求項1に記載の光走査装置。

- 前記第6突出部は、前記反射ミラーの長手方向において、前記第1突出部と同じ位置に設けられることを特徴とする請求項1または2に記載の光走査装置。

- 前記第6突出部は、前記反射ミラーの長手方向において、前記第1突出部と前記第4突出部との間に設けられることを特徴とする請求項1または2に記載の光走査装置。

- 前記第7突出部は、前記反射ミラーの長手方向において、前記第2突出部または前記第3突出部と同じ位置に設けられることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の光走査装置。

- 前記第7突出部は、前記反射ミラーの長手方向において、前記第2突出部または前記第3突出部と、前記第5突出部との間に設けられることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の光走査装置。

- 前記第7突出部は、次の関係式を満たすように設けられる

a’>b’×d’/c’

ここで、a’は、前記反射ミラーの面方向において、前記反射ミラーの前記交差する方向の面と前記第5突出部とが接する面から、前記第1突出部の支持面のうち前記交差する方向の面から遠い稜線までの距離であり、

b’は、前記ミラーの面方向において、前記第7突出部における前記反射ミラーの前記交差する方向の面と対向する面から、前記反射ミラーの前記交差する方向の面までの距離であり、

c’は、前記第5突出部の支持面における前記反射ミラーの長手方向の前記他端側の端部から、前記第7突出部の前記反射ミラーの長手方向の前記他端側の端部までの距離であり、

d’は、前記第5突出部の支持面における前記反射ミラーの長手方向の前記他端側の端部から、前記第1突出部の支持面において前記反射ミラーの長手方向における中央部側の端部までの距離であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の光走査装置。 - 前記第1押圧部材及び前記第2押圧部材は、前記反射ミラーの長手方向において前記光ビームが走査する領域よりも端部側の領域に位置するように設けられることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の光走査装置。

- 感光体と、

前記感光体に光ビームを照射し静電潜像を形成する請求項1乃至8のいずれか1項に記載の光走査装置と、

前記光走査装置により形成された静電潜像を、トナーを用いて現像する現像手段と、

前記現像手段により形成されたトナー像を記録媒体に転写する転写手段と、

を備えることを特徴とする画像形成装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014039127A JP6366299B2 (ja) | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 光走査装置及び画像形成装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014039127A JP6366299B2 (ja) | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 光走査装置及び画像形成装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015161936A JP2015161936A (ja) | 2015-09-07 |

| JP6366299B2 true JP6366299B2 (ja) | 2018-08-01 |

Family

ID=54185026

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014039127A Active JP6366299B2 (ja) | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 光走査装置及び画像形成装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6366299B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2018055030A (ja) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | キヤノン株式会社 | 光走査装置及び画像形成装置 |

| JP7676222B2 (ja) * | 2021-05-24 | 2025-05-14 | キヤノン株式会社 | 走査光学装置及び画像形成装置 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2885288B2 (ja) * | 1989-03-28 | 1999-04-19 | 株式会社リコー | 光走査装置 |

| JP3899768B2 (ja) * | 2000-02-01 | 2007-03-28 | 富士ゼロックス株式会社 | 光学走査装置 |

| JP2002006250A (ja) * | 2000-06-23 | 2002-01-09 | Canon Inc | 光走査装置 |

| JP3789770B2 (ja) * | 2001-05-07 | 2006-06-28 | シャープ株式会社 | 光走査装置及び画像形成装置 |

| KR100644668B1 (ko) * | 2004-12-18 | 2006-11-10 | 삼성전자주식회사 | 미러 지지 장치 및 이를 구비하는 광주사장치 |

-

2014

- 2014-02-28 JP JP2014039127A patent/JP6366299B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2015161936A (ja) | 2015-09-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6444182B2 (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |

| JP5121388B2 (ja) | 光走査装置 | |

| US9493014B2 (en) | Image forming apparatus having three-position support | |

| JP6128988B2 (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |

| US10274860B2 (en) | Method for manufacturing light scanning apparatus, and image forming apparatus | |

| JP5899964B2 (ja) | 光書込装置及び画像形成装置 | |

| US7697182B2 (en) | Scanning optical apparatus and image forming apparatus wherein a route of the second laser beam reflected by the first rotating polygon mirror and a route of the third laser beam reflected by the second rotating polygon mirror cross each other in the optical box | |

| US8823764B2 (en) | Optical writer and image forming apparatus including same | |

| US11852988B2 (en) | Image forming apparatus with improved vibration rigidity | |

| JP2018055030A (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |

| JP2018132646A (ja) | 光走査装置の筐体及び光走査装置 | |

| JP6366299B2 (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |

| US7123396B2 (en) | Optical scanning apparatus and image forming apparatus | |

| JP2006301252A (ja) | レーザ光学ユニット、レーザ光学装置及び画像形成装置 | |

| US7116457B2 (en) | Optical scanning apparatus and image forming apparatus | |

| JP6682201B2 (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |

| JP2018017905A (ja) | 光学走査装置及び画像形成装置 | |

| JP6062896B2 (ja) | 光走査装置 | |

| JP2012159529A (ja) | 光走査装置及びこれを備えた画像形成装置 | |

| JP2008191227A (ja) | 光走査装置 | |

| JP4765493B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP7114410B2 (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |

| JP7183031B2 (ja) | 光走査装置および光走査装置を備える画像形成装置 | |

| JP2016126268A (ja) | 光走査装置及び画像形成装置 | |

| JP6241567B2 (ja) | 光走査装置、画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20160215 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20160215 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170223 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20171201 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20171211 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180109 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180312 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20180605 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20180703 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6366299 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |