JP5593150B2 - レンズ鏡筒およびそれを用いた撮像装置 - Google Patents

レンズ鏡筒およびそれを用いた撮像装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5593150B2 JP5593150B2 JP2010160389A JP2010160389A JP5593150B2 JP 5593150 B2 JP5593150 B2 JP 5593150B2 JP 2010160389 A JP2010160389 A JP 2010160389A JP 2010160389 A JP2010160389 A JP 2010160389A JP 5593150 B2 JP5593150 B2 JP 5593150B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lens barrel

- pedestal portion

- pedestal

- dimension

- guide shaft

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B17/00—Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements

- G02B7/02—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses

- G02B7/04—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification

- G02B7/10—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens

- G02B7/102—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens controlled by a microcomputer

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC

- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION

- Y10T403/00—Joints and connections

- Y10T403/33—Transverse rod to spaced plate surfaces

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Lens Barrels (AREA)

Description

しかし、固定部の寸法を大きく設定すると、レンズ枠の可動範囲を狭くするか、あるいは、レンズ鏡筒を大きくする必要がある。したがって、レンズ枠の可動範囲を広く確保しつつ、レンズ鏡筒の小型化を実現するのは困難となっている。

ガイド軸は、第1軸受部に挿入された軸本体を、有している。第1台座部は、第1方向から見た場合に、軸本体の外形の範囲内に配置される。第1支持枠は、少なくとも第1台座部に形成された第1支持孔を、有している。ガイド軸は、軸本体の第1端部から突出し第1支持孔に挿入される第1固定部を、有している。

図1に示すように、デジタルカメラ1(撮像装置の一例)にはレンズ鏡筒100(レンズ鏡筒の一例)が搭載されている。ここで、撮像装置としては、例えば撮像素子を用いたデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラが挙げられる。また、撮像素子としては、例えばCCDイメージセンサやCMOSイメージセンサが挙げられる。

<レンズ鏡筒の全体構成>

レンズ鏡筒100の全体構成について説明する。図2〜図4に示すように、レンズ鏡筒100は、光学系Oと、固定鏡筒110(第1支持枠の一例)と、固定鏡筒110の内側に配置された移動鏡筒120と、CCDユニット260と、を備えている。

光学系Oは、第1レンズ群140a、第2レンズ群140bおよび第3レンズ群140cを有している。光学系Oは各レンズ群により定義される光軸Lを有している。以下、光軸Lに平行な方向を光軸方向とも言う。なお、光軸方向は、第1方向の一例である。

移動鏡筒120は、固定鏡筒110に対して前方(被写体側)に繰り出されたり、固定鏡筒110の内部に収納されたりする。具体的には、移動鏡筒120は、第1移動鏡筒120aと、第2移動鏡筒120bと、第3移動鏡筒120cと、第2レンズ枠130b(第2移動枠の一例)と、を有している。

<レンズ鏡筒の詳細構成>

次に、レンズ鏡筒100について詳細に説明する。

図2〜図4に示すように、第1移動鏡筒120aは、第1レンズ枠130aと、第1レンズ群140aを保護するためのバリアユニット150と、を有している。第1レンズ枠130aには第1レンズ群140aが固定されている。バリアユニット150は第1レンズ枠130aの前側(被写体側)に配置されている。このバリアユニット150は複数のバリア羽根150aを有している。撮影時には、バリア羽根150aが開き、第1レンズ群140aに光が入射する(例えば、図2および図3参照)。非撮影時(つまり、沈胴時)には、バリア羽根150aが閉じて、バリア羽根150aにより第1レンズ群140aが保護される(例えば、図4参照)。

図2〜図4に示すように、第2レンズ枠130bには、例えばシャッターユニット180、手ブレ補正機構185および絞り機構(図示せず)が取り付けられている。シャッターユニット180は第2レンズ群140bの後側に配置されたシャッター180aを有している。手ブレ補正機構185は第2レンズ群140bを光軸Lに垂直な面内で移動可能に支持している。第2レンズ枠130bにより第2レンズ群140bが保持されている、ということもできる。絞り機構は光学系Oの絞り調整を行う。シャッターユニット180、手ブレ補正機構185および絞り機構にはフレキシブル配線190を介してコントローラ(図示せず)から制御信号が伝達される。

ここで、図4〜図6を用いて第3レンズ群ユニット500の詳細構成について説明する。

第3レンズ群ユニット500は第3レンズ群140c(光学素子の一例)および第3レンズ枠130cを有している。第3レンズ群140cは、フォーカス調整用のレンズであり、第3レンズ枠130cに固定されている。第3レンズ群ユニット500は固定鏡筒110により光軸方向に移動可能に支持されている。具体的には、固定鏡筒110は、マスターフランジ240、固定枠230およびガイド軸186を有している。マスターフランジ240には、第3レンズ群140cを光軸方向に駆動するためのステッピングモータ502が固定されている。

本体部131は第3レンズ群140cを支持している。本体部131には第3レンズ群140cが固定されている。

ガイド部501は、後述するガイド軸186(ガイド軸の一例)と摺動可能に配置されており、本体部131に固定されている。本実施形態では、ガイド部501および本体部131は樹脂等により一体成形されている。

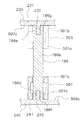

図7に示すように、ガイド部501は概ね筒状の部材であり、ガイド部501にはガイド軸186が挿入されている。ガイド部501は第1軸受部501a(第1軸受部の一例)、第2軸受部501b(第2軸受部の一例)および中間部501eを有している。

第2軸受部501bは、概ね筒状の部分であり、本体部131および第1軸受部501aと光軸方向に一体で移動可能に配置されている。第2軸受部501bはガイド軸186と摺動可能に配置された第2摺動孔501d(第2摺動孔の一例)を有している。第2摺動孔501dにはガイド軸186が挿入されている。第2軸受部501bの光軸方向の寸法H3(第2摺動孔501dの光軸方向の寸法)は、第2台座部507bの光軸方向の寸法H4よりも長く設定されている。

マスターフランジ240はプレート部241(第1ベース部の一例)および第1台座部506b(第1台座部の一例)を有している。プレート部241および第1台座部506bは、例えば樹脂等により一体成形されている。第1台座部506bはプレート部241から光軸方向に突出している。より詳細には、第1台座部506bはプレート部241の第1規制面506cから第2台座部507bの方に突出している。第1台座部506bおよびプレート部241には第1支持孔506a(第1支持孔の一例)が形成されている。本実施形態では、第1支持孔506aは第1台座部506bおよびプレート部241を光軸方向に貫通している。第1台座部506bに第1支持孔506aが形成されているので、第1台座部506bは円筒形状を有している。

一方、図7に示すように、固定枠230は環状部231(第2ベース部の一例)および第2台座部507b(第2台座部の一例)を有している。環状部231および第2台座部507bは、例えば樹脂等により一体成形されている。環状部231はマスターフランジ240と光軸方向に間隔を空けて配置されている。環状部231およびプレート部241の間には、第3レンズ枠130cが移動する空間が形成されている。

図7に示すように、ガイド軸186は、第3レンズ枠130cを光軸方向に案内するための部材であり、両端が固定枠230およびマスターフランジ240に固定されている。ガイド軸186はガイド部501(第1軸受部501aおよび第2軸受部501b)に挿入されている。ガイド軸186は例えば金属製である。

軸本体186aは、光軸方向に細長く延びる円柱状の部分であり、第1台座部506bおよび第2台座部507bの間に配置されている。軸本体186aは第1端部186dおよび第2端部186eを有している。第1端部186dは第1台座部506bと光軸方向に当接している。第2端部186eは第2台座部507bと光軸方向に当接している。軸本体186aは、第1軸受部501aおよび第2軸受部501bに挿入されており、第1軸受部501aおよび第2軸受部501bと摺動可能に配置されている。

第1固定部186bは、第1端部186dから光軸方向に突出しており、軸本体186aよりも細い円柱状の部分である。第1固定部186bは、第1支持孔506aに挿入されており、第1台座部506bに圧入固定されている。第1固定部186bの光軸方向の寸法J1は第1支持孔506aの光軸方向の寸法J2と概ね同じである。

図7〜図9に示すように、第1台座部506bの外径D1(第1台座部の最大外形寸法の一例)は軸本体186aの外径D2(軸本体の最大外形寸法の一例)よりも小さい。軸本体186aの中心線C1および第1台座部506bの中心線C2は概ね一致しているので、図8に示すように、第1台座部506bは光軸方向から見た場合に軸本体186aの外形の範囲内に配置されている。言い換えると、光軸方向から見た場合に、第1台座部506bは軸本体186aの外形の範囲外にはみ出していない。したがって、第1軸受部501aがマスターフランジ240に近づいても第1台座部506bが第1軸受部501aと干渉することがなく、第1軸受部501aが軸本体186aの外周側の領域だけでなく第1台座部506bの外周側の領域も移動可能となっている。

このように、第3レンズ枠130cのガイド部501は、マスターフランジ240の第1規制面506cから固定枠230の第2規制面507cまでの領域を光軸方向に移動可能となっている。

(1)以上に説明したように、レンズ鏡筒100では、光軸方向から見た場合に第1台座部506bが軸本体186aの外形の範囲内に配置されているので、第1軸受部501aが第1台座部506bの外周側の領域まで移動可能となる。したがって、第3レンズ枠130cの可動範囲を広く確保しつつ、レンズ鏡筒100の小型化が可能となる。

同様に、光軸方向から見た場合に第2台座部507bが軸本体186aの外形の範囲内に配置されているので、第2軸受部501bが第2台座部507bの外周側の領域まで移動可能となる。したがって、第3レンズ枠130cの可動範囲を広く確保しつつ、レンズ鏡筒100の小型化が可能となる。

(2)第1台座部506bの外径D1が軸本体186aの外径D2よりも小さいので、軸本体186aおよび第1台座部506bに寸法誤差が生じても、第1台座部506bを軸本体186aの外形の範囲内に確実に配置することができる。また、第2台座部507bの外径D3が軸本体186aの外径D2よりも小さいので、軸本体186aおよび第2台座部507bに寸法誤差が生じても、第2台座部507bを軸本体186aの外形の範囲内に確実に配置することができる。

同様に、ガイド軸186の第2固定部186cが第2支持孔507aに挿入されているので、ガイド軸186を第2台座部507bに固定しやすくなり、ガイド軸186の固定強度を高めることができる。また、第2支持孔507aが第2台座部507bおよび環状部231を光軸方向に貫通しているので、第2固定部186cの長さを長く設定することができ、ガイド軸186の固定強度をさらに高めることができる。

同様に、第2軸受部501bの光軸方向の寸法H3(第2摺動孔501dの光軸方向の寸法)が第2台座部507bの光軸方向の寸法H4よりも長いので、第2軸受部501bが光軸方向に移動して第2台座部507bの外周側に到達しても、第2軸受部501bの一部が軸本体186aと摺動可能な状態を維持できる。したがって、第2軸受部501bが第2台座部507bに嵌り込んで軸本体186aに引っかかるのを防止できる。

<他の実施形態>

本発明の実施形態は、前述の実施形態に限られず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の修正および変更が可能である。また、前述の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。

なお、前述の実施形態と実質的に同じ機能を有する構成については、同じ符号を使用し、その詳細な説明は省略する。

同様に、光軸方向から見た場合に第2台座部507bが軸本体186aの外形の範囲内に配置されていれば、第2台座部507bの形状は前述の形状に限定されない。例えば、第2台座部507bの外径D3が軸本体186aの外径D2と同等であってもよい。また、第2台座部507bの形状は、円筒状でなくてもよく、概ね筒状であればよい。したがって、例えば、第2台座部507bの外周の一部が平面状にカットされていてもよいし、第2台座部507bの外形が多角形であってもよい。ここで、「光軸方向から見た場合に第2台座部が軸本体の外形の範囲内に配置されている」状態には、第2台座部の外形が軸本体の外形と一致している状態も含まれる。

(3)前述の実施形態では、ガイド軸186の両端が第1台座部506bおよび第2台座部507bにそれぞれ固定されているが、第1台座部506bおよび第2台座部507bのうちいずれか一方のみでガイド軸186を支持してもよい。

(4)第1支持孔506aは第1台座部506bおよびプレート部241を貫通しているが、第1支持孔506aが貫通孔でなくてもよい。例えば、第1支持孔506aが第1台座部506bにのみ形成されていてもよい。

(5)前述の実施形態では、光学素子としてフォーカスレンズを例にレンズ鏡筒について説明しているが、前述の技術は、ズームレンズ枠など、特定の方向に移動可能に配置されたレンズ枠に対しても適用することができる。

(6)前述の実施形態では、第1台座部506bおよび第2台座部507bの外径を小さくすることで、第3レンズ枠130cの可動範囲を拡大しているが、図10に示すように、ガイド部501が入り込める凹部をマスターフランジ240や固定枠230に設けた場合でも、前述の実施形態と同様の効果を得ることができる。

また、固定枠230は第2凹部232を有している。第2凹部232内に第2支持孔233が形成されている。第2支持孔233にはガイド軸186の第2固定部186cが圧入されている。第2凹部232は、第2支持孔233の周辺に形成されており、光軸方向に窪んでいる。第2凹部232内には第2底面232aが形成されており、第2凹部232よりも外側には第2基準面232bが形成されている。第2底面232aは第1基準面232bよりも光軸方向において第2軸受部501bから離れた位置に配置されている。ガイド部501の第2軸受部501bは第2凹部232内に入り込むことができる。より詳細には、第2軸受部501bの第2端面501nは第2基準面232bよりも第2底面232aの近くまで移動することができる。

(7)また、ガイド軸186に支持孔が形成されていてもよい。具体的には図11に示すように、ガイド軸186は、軸本体186aのみを有しており、第1固定部186bおよび第2固定部186cを有していない。軸本体186aの第1端部186dには第1固定孔186fが形成されている。軸本体186aの第2端部186eには第2固定孔186gが形成されている。

一方、マスターフランジ240は、プレート部241から光軸方向に突出した第1突起245を有している。第1突起245は第1固定孔186fに圧入されている。マスターフランジ240は第1台座部506bを有しておらず、プレート部241の第1規制面506cが第1端部186dと光軸方向に当接している。

このような構成であっても、前述の実施形態と同様の効果を得ることができる。

(8)固定鏡筒110を例に第1支持枠を説明しているが、第1支持枠は固定鏡筒110に限定されない。例えば、第1支持枠は、固定鏡筒110のように複数の部材から構成されていてもよいし、一体形成されていてもよい。また、第1支持枠が固定鏡筒110だけでなく固定鏡筒110に固定された他の部材も含んでいてもよい。例えば、固定鏡筒110が第1ベース部および第1台座部を有しており、固定鏡筒110に固定された他の部材が第2ベース部および第2台座部を有していてもよい。

100 レンズ鏡筒(レンズ鏡筒の一例)

110 固定鏡筒(第1支持枠の一例)

120 移動鏡筒

120a 第1移動鏡筒

120b 第2移動鏡筒

120c 第3移動鏡筒

130a 第1レンズ枠

140a 第1レンズ群

130b 第2レンズ枠

140b 第2レンズ群

130c 第3レンズ枠(第2支持枠の一例)

140c 第3レンズ群(光学素子の一例)

186 ガイド軸(ガイド軸の一例)

186a 軸本体(軸本体の一例)

186b 第1固定部(第1固定部の一例)

186c 第2固定部(第2固定部の一例)

230 固定枠

231 環状部(第2プレート部の一例)

240 マスターフランジ

241 プレート部(第1プレート部の一例)

500 第3レンズ群ユニット

501 ガイド部

501a 第1軸受部(第1軸受部の一例)

501b 第2軸受部(第2軸受部の一例)

502 ステッピングモータ

504 バネガイド

505 バネ

506a 第1支持孔(第1支持孔の一例)

506b 第1台座部(第1台座部の一例)

507a 第2支持孔(第2支持孔の一例)

507b 第2台座部(第2台座部の一例)

Claims (16)

- 第1ベース部と、前記第1ベース部から第1方向に突出する第1台座部と、を有する第1支持枠と、

光学素子と、

前記光学素子を支持する部材であって、概ね筒状の第1軸受部を有する第2支持枠と、

前記第1軸受部に挿入され前記第1台座部に固定されたガイド軸と、

を備え、

前記第1台座部は、前記第1方向から見た場合に前記ガイド軸の外形の範囲内に配置され、

前記ガイド軸は、前記第1軸受部に挿入された軸本体を有しており、

前記第1台座部は、前記第1方向から見た場合に前記軸本体の外形の範囲内に配置され、

前記第1支持枠は、少なくとも前記第1台座部に形成された第1支持孔を有しており、

前記ガイド軸は、前記軸本体の第1端部から突出し前記第1支持孔に挿入される第1固定部を有している、

レンズ鏡筒。 - 前記第1台座部の最大外形寸法は、前記軸本体の最大外形寸法と同等または前記軸本体の最大外形寸法よりも小さい、

請求項1に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1支持孔は、前記第1台座部および前記第1ベース部を前記第1方向に貫通している、

請求項1又は2に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1固定部の前記第1方向の寸法は、前記第1支持孔の前記第1方向の寸法と概ね同じである、

請求項1から3のいずれかに記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1支持枠は、前記第1ベース部に固定され前記第1ベース部と前記第1方向に間隔を空けて配置された第2ベース部と、前記第1方向において前記第1台座部の方に前記第2ベース部から突出し前記第1台座部と前記第1方向に間隔を空けて配置された第2台座部と、を有しており、

前記ガイド軸は、前記第1台座部および前記第2台座部に固定されている、

請求項1から4のいずれかに記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2台座部は、前記第1方向から見た場合に前記ガイド軸の外形の範囲内に配置されている、

請求項5に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2台座部の最大外形寸法は、前記軸本体の最大外形寸法と同等または前記軸本体の最大外形寸法よりも小さい、

請求項5又は6に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1支持枠は、少なくとも前記第2台座部に形成された第2支持孔を有しており、

前記ガイド軸は、前記軸本体の第2端部から突出し前記第2支持孔に挿入される第2固定部を有している、

請求項5から7のいずれかに記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2支持孔は、前記第2台座部および前記第2ベース部を前記第1方向に貫通している、

請求項8に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2固定部の前記第1方向の寸法は、前記第2支持孔の前記第1方向の寸法と概ね同じである、

請求項8又は9に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2支持枠は、前記第1軸受部よりも前記第2台座部に近い位置に配置された概ね筒状の第2軸受部を有しており、

前記ガイド軸は、前記第1軸受部および前記第2軸受部に挿入されている、

請求項5から10のいずれかに記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2軸受部の前記第1方向の寸法は、前記第2台座部の前記第1方向の寸法よりも長い、

請求項11に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2軸受部は、前記ガイド軸が挿入された第2摺動孔を有しており、

前記第2摺動孔の前記第1方向の寸法は、前記第2台座部の前記第1方向の寸法よりも長い、

請求項12に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1軸受部の前記第1方向の寸法は、前記第1台座部の前記第1方向の寸法よりも長い、

請求項1から13のいずれかに記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1軸受部は、前記ガイド軸が挿入された第1摺動孔を有しており、

前記第1摺動孔の前記第1方向の寸法は、前記第1台座部の前記第1方向の寸法よりも長い、

請求項14に記載のレンズ鏡筒。 - 請求項1から15のいずれかに記載のレンズ鏡筒を備えた撮像装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010160389A JP5593150B2 (ja) | 2009-07-24 | 2010-07-15 | レンズ鏡筒およびそれを用いた撮像装置 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009172702 | 2009-07-24 | ||

| JP2009172702 | 2009-07-24 | ||

| JP2010160389A JP5593150B2 (ja) | 2009-07-24 | 2010-07-15 | レンズ鏡筒およびそれを用いた撮像装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2011043802A JP2011043802A (ja) | 2011-03-03 |

| JP2011043802A5 JP2011043802A5 (ja) | 2013-08-22 |

| JP5593150B2 true JP5593150B2 (ja) | 2014-09-17 |

Family

ID=43497401

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010160389A Active JP5593150B2 (ja) | 2009-07-24 | 2010-07-15 | レンズ鏡筒およびそれを用いた撮像装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (2) | US8265471B2 (ja) |

| JP (1) | JP5593150B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DK2680372T3 (en) | 2012-06-29 | 2017-09-11 | Corning Optical Comm Rf Llc | Multiple section insulator for coaxial connector |

| US9490052B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-11-08 | Corning Gilbert, Inc. | Tubular insulator for coaxial connector |

Family Cites Families (21)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| NL162180C (nl) * | 1969-07-07 | 1980-04-15 | Oce Van Der Grinten Nv | Op een basiselement bevestigde ronde buis. |

| US4118134A (en) * | 1974-04-08 | 1978-10-03 | Lescoa, Inc. | Fastener joint and method thereof |

| EP0046030B1 (en) * | 1980-08-07 | 1984-06-13 | Colin John Stewart Stephenson | A framework structure |

| JPS6013511U (ja) * | 1983-07-06 | 1985-01-29 | 日本電産コパル株式会社 | レンズ鏡胴におけるガイドポ−ルの支持構造 |

| US5579568A (en) * | 1995-02-08 | 1996-12-03 | Johnson Service Company | Method for mounting mechanical elements to a plate |

| JPH10136607A (ja) | 1996-10-30 | 1998-05-22 | Tokyo Parts Ind Co Ltd | 軸固定型扁平ギヤードモータ |

| JPH1172683A (ja) | 1997-08-29 | 1999-03-16 | Canon Inc | 光学素子駆動装置および光学機器 |

| JP2000194025A (ja) * | 1998-12-28 | 2000-07-14 | Canon Inc | ピント調整機構およびそれを用いた撮像装置 |

| US7088916B2 (en) * | 2002-08-27 | 2006-08-08 | Pentax Corporation | Retractable lens barrel |

| JP2005148439A (ja) * | 2003-11-17 | 2005-06-09 | Fujinon Corp | レンズの偏心調整方法及びレンズ装置 |

| JP2005234075A (ja) * | 2004-02-18 | 2005-09-02 | Sony Corp | レンズ鏡筒および撮像装置 |

| JP4645105B2 (ja) * | 2004-09-02 | 2011-03-09 | 株式会社ニコン | 沈胴式カメラ |

| JP4724479B2 (ja) | 2005-06-27 | 2011-07-13 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒及び撮像装置 |

| JP2007115378A (ja) * | 2005-10-24 | 2007-05-10 | Teac Corp | ディスク装置 |

| JP4461116B2 (ja) * | 2006-04-12 | 2010-05-12 | セイコープレシジョン株式会社 | レンズ駆動装置 |

| JP4886464B2 (ja) * | 2006-10-25 | 2012-02-29 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒の調整方法 |

| JP4996269B2 (ja) * | 2007-01-30 | 2012-08-08 | パナソニック株式会社 | レンズ鏡筒用支持枠、レンズ保持構造、レンズ鏡筒およびカメラ |

| JP2008209647A (ja) | 2007-02-26 | 2008-09-11 | Sony Corp | レンズ調芯機構、鏡筒及び撮像装置 |

| JP2008281795A (ja) * | 2007-05-11 | 2008-11-20 | Nidec Copal Corp | レンズ駆動装置 |

| JP4424424B2 (ja) * | 2008-01-31 | 2010-03-03 | ソニー株式会社 | レンズ鏡筒および撮像装置 |

| JP5064271B2 (ja) * | 2008-03-14 | 2012-10-31 | Hoya株式会社 | レンズ鏡筒 |

-

2010

- 2010-07-14 US US12/835,748 patent/US8265471B2/en active Active

- 2010-07-15 JP JP2010160389A patent/JP5593150B2/ja active Active

-

2012

- 2012-08-13 US US13/572,715 patent/US20120307383A1/en not_active Abandoned

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US20110019987A1 (en) | 2011-01-27 |

| JP2011043802A (ja) | 2011-03-03 |

| US20120307383A1 (en) | 2012-12-06 |

| US8265471B2 (en) | 2012-09-11 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5832264B2 (ja) | 交換レンズ | |

| US20170184810A1 (en) | Lens barrel and camera provided with same | |

| US11520117B2 (en) | Lens barrel and imaging device | |

| US20230069519A1 (en) | Lens barrel and imaging device | |

| JP4594867B2 (ja) | ダウンサイジングズームレンズ | |

| JP2009048118A (ja) | カムフォロアおよびレンズ鏡枠 | |

| US7373082B2 (en) | Light shielding structure of a zoom lens barrel | |

| US8385733B2 (en) | Image pickup apparatus | |

| JP5593150B2 (ja) | レンズ鏡筒およびそれを用いた撮像装置 | |

| US7876508B2 (en) | Lens drive unit, lens barrel, and image forming device | |

| US8964306B2 (en) | Lens barrel | |

| JP2009265517A (ja) | レンズ装置および撮像装置 | |

| JP4906284B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| US8854742B2 (en) | Lens barrel | |

| US8275255B2 (en) | Lens barrel and imaging device | |

| US8471957B2 (en) | Lens barrel with supporting flames and imaging device | |

| US9829674B2 (en) | Lens barrel and image pickup apparatus | |

| EP1903366A2 (en) | Collapsible Lens Barrel | |

| JP2013125231A (ja) | レンズ鏡筒およびそれを備える撮像装置 | |

| JP5834197B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP6827170B2 (ja) | レンズ鏡筒およびこれを備えたカメラ | |

| JP5941346B2 (ja) | レンズ鏡筒およびそれを用いた光学撮像装置 | |

| JP2013145272A (ja) | レンズ鏡筒 | |

| US20140375873A1 (en) | Optical device | |

| JP2011138076A (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130709 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20130709 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20140409 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140415 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140606 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140729 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140804 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5593150 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |