以下、本発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施例に記載される構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対位置等は、本発明が適用される機構の構成や各種条件により適宜変更されるから、特に特定的な記載が無い限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。

図1は、本発明の実施例1に係る現像ユニット4が適用された画像形成装置100の構成を示す断面図である。図1に示されるように、画像形成装置100は、インライン方式、中間転写方式を採用したフルカラーレーザビームプリンタである。画像形成装置100は、画像情報に基づいてシート(例えば、記録用紙、プラスチックシート、布等)にフルカラー画像を形成することができる。画像情報は、画像形成装置本体(以下、単に「装置本体100A」という)に接続された画像読取装置、または、画像形成装置に通信可能に接続されたパーソナルコンピュータ等のホスト機器から、装置本体100Aに入力される。

画像形成装置100は、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各色の画像を形成するための第1画像形成部SY、第2画像形成部SM、第3画像形成部SC、第4画像形成部SKを有する。実施例1では、第1〜第4の画像形成部SY〜SKは、鉛直方向に対して所定角度で傾斜して一列に配置され、中間転写ベルト5に対して画像を形成する。なお、第1〜第4画像形成部SY〜SKの構成及び動作は、形成する画像の色が異なることを除いて実質的に同じである。従って、以下、特に区別を要しない場合は、添え字Y、M、C、Kは省略して、総括的に画像形成部Sと総称して説明する。この添え字Y、M、C、Kの省略に関しては、後述する感光体ドラム1Y〜1K、帯電ローラ2Y〜2K、現像ユニット4Y〜4K、クリーニング部材6Y〜6K、プロセスカートリッジ7Y〜7Kについても、同様とする。なお、中間転写ベルト5による中間転写方式が採られない場合には、第1〜第4画像形成部SY〜SKは、搬送されるシートに対して直接に画像を形成する。

個々の画像形成部Sは、『像担持体』である感光体ドラム1を有する。感光体ドラム1は、矢印Aの方向に回転駆動するようになっており、ドラム型の電子写真感光体で構成される。感光体ドラム1の周囲には、『帯電装置』である帯電ローラ2、『露光装置』であるスキャナユニット3、『現像装置』である現像ユニット4、『清掃装置』であるクリーニング部材6が配置されている。帯電ローラ2は、感光体ドラム1の表面を均一に帯電するローラである。スキャナユニット3は、画像情報に基づきレーザを照射して感光体ドラム1上に静電像を形成するユニットである。現像ユニット4は、静電像をトナー像として現像するユニットである。クリーニング部材6は、転写後の感光体ドラム1の表面に残ったトナー(転写残トナー)を除去する部材である。

また、4個の感光体ドラム1に対向する位置には、感光体ドラム1上のトナー像をシート12に転写するための『中間転写体』である無端状の中間転写ベルト5が配置されている。感光体ドラム1の回転方向において、帯電ローラ2による帯電位置、スキャナユニット3による露光位置、現像ユニット4による現像位置、中間転写ベルト5へのトナー像の転写位置、クリーニング部材6によるクリーニング位置は、この順番で設けられている。

現像ユニット4の内部には、『現像剤』である『非磁性1成分現像剤』としての非磁性1成分トナーが入っている。現像ユニット4として、『現像剤担持体』である現像ローラ(後述)を感光体ドラム1に接触させて反転現像を行うものを想定する。現像ユニット4は、感光体ドラム1の帯電極性と同極性(本実施例では負極性)に帯電したトナーを、感光体ドラム1の表面上で露光されて電荷が減衰した部分(画像部、露光部)に付着させる。これにより、感光体ドラム1の表面上の静電像が現像される。

感光体ドラム1、感光体ドラム1に作用するプロセス手段としての帯電ローラ2、現像ユニット4及びクリーニング部材6は、一体的にカートリッジ化され、プロセスカートリッジ7を形成している。プロセスカートリッジ7は、装置本体100Aに設けられた装着ガイド、位置決め部材などの装着手段を介して、画像形成装置100に着脱可能となっている。各色用のプロセスカートリッジ7は全て同一形状を有しており、各色用のプロセスカートリッジ7の内部には、それぞれイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各色のトナーが収容されている。プロセスカートリッジについて説明するが、現像ユニット4が単独で装置本体に着脱可能な構成としても良い。

中間転写ベルト5は、全ての感光体ドラム1に当接し、矢印B方向(反時計方向)に循環移動(回転)する。中間転写ベルト5は、複数の支持部材(駆動ローラ51、二次転写対向ローラ52、従動ローラ53)に掛け渡されている。中間転写ベルト5の内周面側には、各感光体ドラム1に対向するように、4個の『一次転写手段』である一次転写ローラ8が並設されている。一次転写ローラ8は、中間転写ベルト5を感光体ドラム1に向けて押圧し、中間転写ベルト5と感光体ドラム1とが接触する一次転写部N1にニップ(一次転写ニップ)を形成する。そして、一次転写ローラ8に、図示しない『一次転写バイアス印加手段』である一次転写バイアス電源(高圧電源)から、トナーの正規の帯電極性とは逆極性のバイアスが印加される。これによって、感光体ドラム1上のトナー像が中間転写ベルト5上に転写(一次転写)される。

中間転写ベルト5の外周面側において二次転写対向ローラ52に対向する位置には、『二次転写手段』である二次転写ローラ9が配置されている。二次転写ローラ9は中間転写ベルト5を介して二次転写対向ローラ52に圧接し、中間転写ベルト5と二次転写ローラ9とが接触する二次転写部N2にニップ(二次転写ニップ)を形成する。そして、二次転写ローラ9に、図示しない二次転写バイアス印加手段としての二次転写バイアス電源(高圧電源)から、トナーの正規の帯電極性とは逆極性のバイアスが印加される。これによって、中間転写ベルト5上のトナー像がシート12に転写(二次転写)される。一次転写ローラ8と二次転写ローラ9とは同様の構成を有する。

画像形成時には、先ず、感光体ドラム1の表面が帯電ローラ2によって一様に帯電される。次いで、スキャナユニット3から発された画像情報に応じたレーザ光によって、帯電した感光体ドラム1の表面が走査露光され、感光体ドラム1上に画像情報に従った静電像が形成される。次いで、感光体ドラム1上に形成された静電像は、現像ユニット4によってトナー像として現像される。感光体ドラム1上に形成されたトナー像は、一次転写ローラ8の作用によって中間転写ベルト5上に転写(一次転写)される。

例えば、フルカラー画像の形成時には、上述のプロセスが、第1〜第4の画像形成部SY〜SKにおいて順次に行われ、中間転写ベルト5上に各色のトナー像が順次に重ね合わせて一次転写される。その後、中間転写ベルト5の移動と同期が取られてシート12が二次転写部N2へと搬送される。そして、シート12を介して中間転写ベルト5に当接している二次転写ローラ9の作用によって、中間転写ベルト5上の4色トナー像は、一括してシート12上に二次転写される。トナー像が転写されたシート12は、定着手段としての定着装置10に搬送される。定着装置10においてシート12に熱及び圧力を加えられることで、シート12にトナー像が定着される。一次転写工程後に感光体ドラム1上に残留した一次転写残トナーは、クリーニング部材6によって除去され、除去トナー室(後述)に回収される。また、二次転写工程後に中間転写ベルト5上に残留した二次転写残トナーは、中間転写ベルトクリーニング装置11によって清掃される。なお、画像形成装置100は、所望の単独又はいくつか(全てではない)の画像形成部のみを用いて、単色又はマルチカラーの画像を形成することもできるようになっている。

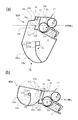

図2(a)は、感光体ドラム1の長手方向(回転軸線方向)に沿って見たプロセスカートリッジ7の断面図である。各色用のプロセスカートリッジ7の構成及び動作は、現像剤の種類(色)を除いては、実質的に同一である。前述したように、プロセスカートリッジ7は、感光体ドラム1を含む感光体ユニット13、及び、現像ローラ17を含む現像ユニット4を備える。

感光体ユニット13は、感光体ドラム1、帯電ローラ2、クリーニング枠体14を備える。『枠体』であるクリーニング枠体14は、内部の各種の構成要素を支持する。クリーニング枠体14には、図示しない感光体ドラム軸受を介して感光体ドラム1が回転可能に取り付けられ、また、図示しない帯電ローラ軸受を介して帯電ローラ2が回転可能に取り付けられている。また、クリーニング枠体14の内部には除去トナー室14aが形成され、また、クリーニング枠体14にはクリーニング部材6が取り付けられている。感光体ドラム1は、図示しない『駆動手段』である駆動モータの駆動力を受けて、画像形成動作に応じて矢印A方向(図2(a)中の時計回り方向)に回転可能になっている。この感光体ドラム1の周面に対向する位置には、感光体ドラム1と接触するように、帯電ローラ2及びクリーニング部材6が配置されている。

前述の除去トナー室14aは、クリーニング部材6が感光体ドラム1の表面から除去した転写残トナーが落下してくると、この転写残トナーを収容する部屋である。また、前述の帯電ローラ軸受は、クリーニング枠体14に取り付けられており、帯電ローラ2の回転中心と感光体ドラム1の回転中心とを通る線に沿って移動可能となっている。また、帯電ローラ2は、帯電ローラ軸受に回転可能に取り付けられている。帯電ローラ軸受は、図示しない『付勢手段』である帯電ローラ加圧バネにより感光体ドラム1に向かって付勢するようになっている。

現像ユニット4は、現像枠体18、供給ローラ20、現像ローラ17、現像ブレード21を備える。『枠体』である現像枠体18は、内部の各種の構成要素を支持する。現像枠体18には、感光体ドラム1と接触して矢印Dの方向(反時計方向)に回転する『現像剤担持体』である現像ローラ17が取り付けられている。すなわち、現像枠体18の両側部の各々には、不図示の現像側板が取り付けられている。そして、この現像側板を介して、現像ローラ17は、その長手方向(回転軸線方向)の両端部において、回転可能に現像枠体18に支持されている。また、現像ローラ17と感光体ドラム1とは、対向部(接触部)において互いの表面が同方向(本実施例では下から上に向かう方向)に移動するようにそれぞれ回転する。なお、現像ローラ17は感光体ドラム1に接触して配置されているが、現像ローラ17は、感光体ドラム1に対して所定間隔を開けて近接配置される構成であってもよい。

現像ユニット4には、『現像剤供給体』である供給ローラ20(回転部材)が配置されており、この供給ローラ20は矢印E方向(反時計方向)に回転する。供給ローラ20は現像ローラ17の周面上に接触するように配置されている。供給ローラ20及び現像ローラ17は、対向部(接触部)で互いの表面が逆方向に移動するようにそれぞれ回転する。供給ローラ20は、現像ローラ17の表面にトナーを供給し、現像されずに現像ローラ17の表面に残留したトナーを現像ローラ17の表面から剥ぎ取る機能を有する。また、現像ユニット4には、供給ローラ20によって現像ローラ17の表面に供給されたトナーの層厚を規制する『現像剤規制部材』である現像ブレード21が配置されている。現像ブレード21は現像ローラ17の周面の表面に接触するように配置されている。

『現像装置本体』である現像枠体18には、1成分現像剤を収納する『第1室』であるトナー収納室18a、『第2室』であるバッファ室18c、『第3室』である現像室18bが形成されている。トナー収納室18aには、『現像剤』である『非磁性1成分現像剤』としての非磁性1成分トナーが収納されている。また、トナー収納室18aの内部には、現像枠体18に対して回転自在に『第1室搬送部材』であるトナー収納室搬送部材22が支持されている。トナー収納室搬送部材22は、トナー収納室18aの内部に収納されたトナーを撹拌し、バッファ室18cへとトナーを搬送する機能を有する。ここで、トナー収納室搬送部材22はバッファ室18cの外部を回転領域とする。なお、トナー収納室18a及びトナー収納室搬送部材22だけを有し、装置本体100Aに着脱可能な現像剤容器(トナーカートリッジ)として構成したものにも適用できる。現像ユニット4は、現像側板(不図示)に設けられた穴部(不図示)に嵌合する結合軸(不図示)を中心にして、感光体ユニット13に揺動可能に結合されている。画像形成時には、現像ユニット4は、『付勢手段』である現像ユニット加圧バネ24により付勢されて、結合軸(不図示)を中心に時計方向に回動する。これによって、現像ローラ17が感光体ドラム1に当接する。

[トナー収納室18aからバッファ室18cへのトナー搬送構成]

実施例1のプロセスカートリッジ7の現像ユニット4の内部でトナー収納室18aからバッファ室18cへと1成分トナーを搬送する構成に関して説明する。なお、現像ユニット4又はプロセスカートリッジ7の構成及び動作に関して、上、下、垂直、水平といった方向を表す用語は、特に断りのない場合は、それらの通常の使用状態において見た時の方向を表す。つまり、現像ユニット4又はプロセスカートリッジ7の通常の使用状態は、適正に配置された装置本体100Aに対して適正に装着され、画像形成動作に供し得る状態である。

現像室18bには、現像ローラ17、供給ローラ20及び現像ブレード21等が収容されている。トナー収納室18aの内部には、バッファ室18cに供給される1成分トナーが収納される。トナー収納室18aの内部には、バッファ室18cの内部にトナーを供給する『第1室搬送部材』であるトナー収納室搬送部材22が設けられている。トナー収納室18aは、バッファ室18cよりも鉛直方向で下方に配置されている。バッファ室18c及びトナー収納室18aの間には、トナーが通過するための『第1開口部』である第1開口44を有する隔壁26が配置されている。そして、第1開口44はトナー収納室18aの上部に形成されている。従って、トナー収納室18aからバッファ室18cへと重力に反して、トナーは搬送される必要がある。

トナー収納室18aの内部には、トナー収納室18aの内部から第1開口44を介してバッファ室18cに1成分トナーを供給するために、弾性を有するトナー収納室搬送部材22が回転可能に設けられている。トナー収納室搬送部材22は、基端が『回転中心』である搬送支持軸22bによって支持されると共に、基端から先端にかけてシート部22aが延びている。そして、トナー収納室搬送部材22は、基端が固定端となっており、先端が自由端となっている。第1開口44の下端44aは、トナー収納室搬送部材22の搬送支持軸22b、及び、第2開口45の上端45aよりも高く設定されている。なお、バッファ室18cから現像室18bへのトナーの供給については後述する。

トナー収納室18aには、ガイド部18a2及び復元部18a4が形成されている。ガイド部18a2及び復元部18a4の間の境界が境界線部18a3である。まず、ガイド部18a2は、トナー収納室18aの内壁の直線部分であって、下側角部Jからトナー収納室搬送部材22が離れる境界線部18a3までの箇所を指す。ガイド部18a2は、トナー収納室18a及びバッファ室18cの間の第1開口44の下方に配置されており、トナー収納室搬送部材22と当接して変形する『変形部』として機能する。トナー収納室搬送部材22は、回転に伴ってガイド部18a2に当接し、ガイド部18a2から力を受ける。その結果、トナー収納室搬送部材22が有する弾性力に抗して、トナー収納室搬送部材22は変形する。また、トナー収納室搬送部材22は、ガイド部18a2に接触した状態で回転することから、回転方向の下流側へとトナーを搬送する。

次に、復元部18a4は、トナー収納室18aの内壁の直線部分であって、トナー収納室搬送部材22が離れる境界線部18a3から斜め上方の上側角部Kまでの箇所を指す。すなわち、復元部18a4は、トナー収納室18aの内部で、トナー収納室搬送部材22の回転方向で、ガイド部18a2よりも下流側、かつ、第1開口44よりも上流側に設けられている。復元部18a4は、トナー収納室搬送部材22とトナー収納室18aの内壁との接触を開放する『開放部』として機能する。更に詳しく言うと、復元部18a4は、トナー収納室搬送部材22の回転軸を含む水平面よりも上方に配置されている。そして、境界線部18a3が、トナー収納室搬送部材22の回転中心を通る水平面と同じ高さか、その水平面よりも上方に設けられている。

このような復元部18a4が存在することにより、トナー収納室搬送部材22は以下のように作用する。トナー収納室搬送部材22が回転すると、トナー収納室搬送部材22の先端22cは、ガイド部18a2に接触して屈曲しながら移動し、境界線部18a3を通過したところでトナー収納室搬送部材22によるトナー収納室18aの内壁への当接は開放されていく。すなわち、トナー収納室搬送部材22は、ガイド部18a2によって変形状態から開放されて、シート部22aの弾性復元力によって元の形状へと復元していくのである。また、このようなトナー収納室搬送部材22の形状が復元しようとする復元力によって、トナー収納室搬送部材22の表面に担持されて搬送されていたトナーは、重力に反するようにして、トナー収納室18a及びバッファ室18cの間の第1開口44に飛翔する。トナー収納室18a及びバッファ室18cの間の第1開口44は、復元部18a4よりもトナーの搬送方向で下流側に位置する。

境界線部18a3は、ガイド部18a2及び復元部18a4の間の境界に相当する。境界線部18a3は、トナー収納室18aとバッファ室18cの間の第1開口44の下端44aよりも下方に設けられている。そして、トナー収納室搬送部材22は、境界線部18a3から離れる際には、その弾性による復元によって、トナー収納室18aとバッファ室18cの間の第1開口44の周辺と接触可能な位置まで回転している。従って、トナー収納室搬送部材22が境界線部18a3から離れた瞬間に、トナー収納室搬送部材22はその弾性力でもって、トナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44の周辺に突き当たる。これにより、トナーを確実に第1開口44へ飛翔させることができる。

なお、トナー収納室搬送部材22は、その長手方向(回転軸線方向)の両端部において、トナー収納室18aを形成する現像枠体18に回転可能に支持されている。そして、トナー収納室搬送部材22は、図示しない駆動手段(駆動源)により矢印Gの方向(時計方向)に回転駆動される。

また、トナー収納室搬送部材22は、トナーを搬送するための搬送部としての可撓性を有するシート部22aと、シート部22aが取り付けられると共に回転駆動力を受けるための搬送支持軸(回転軸)22bとを有している。搬送支持軸22bは、感光体ドラム1、現像ローラ17及び供給ローラ20の長手方向(回転軸線方向)と略平行に、トナー収納室18aの長手方向の全域にわたって配置されている。シート部22aは、搬送支持軸22bの長手方向(回転軸線方向)の略全域にわたって延在する連続したシート(板状部材)である。そして、シート部22aは、搬送支持軸22bの長手方向と略直交する方向(回転半径方向)の一端部において搬送支持軸22bに取り付けられている。

シート部22aは、例えば、ポリエステルフィルム、ポリフェニレンスルフィドフィルム、ポリカーボネートフィルムなどの可撓性の樹脂製シートを用いて好適に作製することができる。シート部22aの厚みは、50μm〜250μmが好適である。

トナー収納室搬送部材22の『回転中心』である搬送支持軸22bの中心からシート部22aの自由端までの長さL1は、搬送支持軸22bの中心から第1開口44の下端44aまでの直線距離L2よりも大きく設定されている。下端44aはトナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44の最下点に相当する。ここで、前述の長さL1は、シート部22aが変形されていない自然状態におけるトナー収納室搬送部材22の回転半径の最大値に相当する。これにより、トナーをより確実に、トナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44へ送ることができる。

トナー収納室18a及びバッファ室18cは、『第1開口部』である第1開口44を介して繋がっており、バッファ室18c及び現像室18bは、『第2開口部』である第2開口45を介して繋がっている。バッファ室18cの周囲で、第2開口45は第1開口44とは別の位置に形成されている。第2開口45の下端45bは、現像室18bの現像室底面26cと連続して形成される。また、第2開口45の下端45b及び現像室18bの現像室底面26cが水平線aと形成する角度は、1成分現像剤の安息角よりも大きく設定されている。また、現像枠体18には前述の現像室底面26cを含む隔壁26が形成され、この隔壁26によって、現像室18b及びトナー収納室18aの間が区画されると共に、バッファ室18c及びトナー収納室18aの間が区画されている。隔壁26は、供給ローラ20の下方で凹状に形成される。隔壁26は、供給ローラ20の下方の現像室底面26cと、現像ブレード21の下方の現像室底面26fと、バッファ室18cの下方に位置するバッファ室底面26dと、トナー収納室18a及びバッファ室18cを仕切る仕切り壁26eと、を備える。

[一成分現像剤]

次に、実施例1で用いたトナーについて説明する。実施例1のトナーは、体積平均粒径が4.0μm以上で10.0μm以下であり、平均円形度が0.950以上である。本実施例のトナーの体積平均粒径が4μm未満である場合にはトナー粒子の流動性が悪化することによる帯電性が不均一になり易く、例えば、高湿環境下において画像かぶりが発生し易くなるためことが懸念される。また、トナーの体積平均粒径が10μmを超える場合には高精細な出力が困難となり、要求される画質を満足できなくなることが懸念される。

トナーの体積平均粒径の測定には、例えばコールターカウンターTA−II型、又はコールターマルチサイザーII(ベックマン・コールター株式会社製)等を用いている。これらに個数分布、体積分布を出力するインターフェース(日科機バイオス株式会社製)及びパーソナルコンピュータを接続した測定装置でトナーTの体積平均粒径を測定することができる。この測定では電解液が用いられるが、この電解液には、例えば1級塩化ナトリウムを用いて調製された1%NaCl水溶液や、ISOTON R−II(コールターサイエンティフィックジャパン株式会社製)が使用できる。

測定法としては、電解水溶液が100〜150mlある中に分散剤として界面活性剤(好ましくはアルキルベンゼンスルホン酸塩)を0.1〜5ml加え、更に測定試料を2〜20mg加える。試料を懸濁した電解液は超音波分散器で約1分間分散処理を行い、アパーチャーとして100μmアパーチャーを用いて、前記コールターカウンターTA−II型により2μm以上のトナーの体積を測定して体積分布を算出する。それから、本実施例の体積分布から求めた体積平均粒径を求める。

本実施例のトナーにおける形状制御は、フロー式粒子像測定装置で計測されるトナーの個数基準の相当径−円形度スキャッタグラムにおける該トナーの平均円形度が0.950以上の範囲が好ましい。トナーの平均円形度が0.950未満のトナーとは、形状が球形から離れて不定形に近づいたトナーを意味する。このような不定形トナーは、現像中に現像器内でトナーが破砕され易いために、粒度分布が変動したり、帯電量分布がブロードになったりするため、その結果、画像濃度低下やかぶりの増加といった現像上不都合な現象を生じ易くなるため好ましくない。

本実施例におけるトナーの円形度とは、トナー粒子の形状を定量的に表現する簡便な方法として用いたものである。本実施例では、フロー式粒子像測定装置FPIA−1000型(東亜医用電子(現シスメックス)株式会社製)を用いて測定を行い、下式を用いて算出した。尚、測定条件としては、測定時のトナー粒子濃度が5000〜15000個/μlとなるように調整し、トナー粒子を1000個以上計測することで行った。円形度=(粒子投影面積と同じ面積の円の周囲長)/(粒子投影像の周囲長)で導出される。ここで、「粒子投影面積」とは二値化されたトナー粒子像の面積であり、「粒子投影像の周囲長」とは該トナー粒子像のエッジ点を結んで得られる輪郭線の長さと定義する。

具体的な測定方法としては、容器中に予め不純固形物等を除去したイオン交換水10mlを用意し、その中に分散剤として界面活性剤、好ましくはアルキルベンゼンスルホン酸塩を加えた後、更に測定試料約0.02gを加え、均一に分散させる。分散させる手段としては、超音波分散機UH−50型(株式会社エスエムテー製)に振動子としてφ5mmのチタン合金チップを装着したものを用い、分散の条件としては5分間処理で行い、測定用の分散液とする。

本実施例の体積平均粒径、平均円形度を本発明の好ましい範囲にするための達成手段としては、いわゆる粉砕方法による製造方法の他に、次のような方法等を用いてトナーを製造することも可能である。それは、特開昭36−10231号公報、特開昭59−53856号公報に開示されている懸濁重合方法を用いて直接トナーを生成する方法や、単量体には可溶で得られる重合体が不溶な水系有機溶剤を用い直接トナーを生成する分散重合方法である。又、水溶性極性重合開始剤存在下で直接重合しトナーを生成するソープフリー重合方法に代表される乳化重合方法である。

本実施例では、トナーの形状を容易にコントロールでき、比較的容易に粒度分布がシャープで体積平均粒径が4〜10μmの微粒子トナーが得られる常圧下での、又は加圧下での懸濁重合方法を用いた。そして、モノマーとしてスチレンとn−ブチルアクリレート、荷電制御剤としてサリチル酸金属化合物、極性レジンとして飽和ポリエステル、更にワックスと着色剤を加え、着色懸濁粒子を製造した。このトナー粒子の体積平均粒径は、6.5μmであり、平均円形度は0.980である。

続いて、本実施例の特徴である現像剤母体粒子(以下、トナー母体粒子)に付着させる外添剤について以下に説明する。平均一次粒径が5nm以上で100nm未満であるシリカ微粒子が、トナー母体粒子の100質量部(現像剤母体粒子の100質量部)に対し、1.0質量部以上で3.0質量部未満外添されている。かつ、平均一次粒径が5nm以上500nm未満であるシリカ以外の微粒子が、トナー母体粒子の100質量部に対し、0.5質量部未満外添されている。

平均一次粒径が5nm以上で100nm未満であるシリカ微粒子が外添されていない場合には、良好なトナーの流動性が得られず、トナー粒子への帯電付与が十分に行われにくくなることが懸念される。良好なトナーの流動性が得られず、トナー粒子への帯電付与が十分に行われない場合には、かぶりの増大、画像濃度の低下、トナー飛散等の問題が発生しやすいことが懸念される。

平均一次粒径が5nm以上で100nm未満であるシリカ微粒子をトナー母体粒子の100質量部に対し、1.0質量部未満外添させる場合、現像器を長期間に渡って使用する場合には、現像器の使用後半時に、良好なトナーの流動性が得られないことが懸念される。このような場合、トナー粒子への帯電付与が十分に行われにくくなることが懸念される。トナー粒子への帯電付与が十分に行われない場合には、かぶりの増大、画像濃度の低下、トナー飛散等の問題が発生しやすい。

また、平均一次粒径が5nm以上で100nm未満であるシリカ微粒子をトナー母体粒子の100質量部に対し、3.0質量部以上外添させる場合、感光体表面や現像剤担持体表面へのシリカ汚染が生じやすくなることが懸念される。感光体表面や現像剤担持体表面へのシリカ汚染が生じた場合には、画像の連続印字において、感光体表面への融着や現像剤担持体の下層汚染が生じることにより、現像弊害を生じることが懸念される。

このように、平均一次粒径が5nm以上で100nm未満であるシリカ微粒子が、トナー母体粒子の100質量部に対し、1.0質量部以上で3.0質量部未満外添されていることで、良好なトナーの流動性を得ることができる。したがって、トナー粒子への帯電付与を十分に行うことができる。

ここで、現像、転写、定着、クリーニングの各プロセスの性能を維持するために、他の微粒子を少量外添して、トナーの流動性及び帯電性を微調整しても良い。ただし、微粒子の平均一次粒径が500nm以上であるとトナー表面から脱離し易いため、トナーの流動性及び帯電性を長期間維持することが困難となるので、平均一次粒径が5nm以上500nm未満である微粒子を外添することが好ましい。

また、平均一次粒径が5nm未満である微粒子が外添されている場合には、微粒子の凝集性が強まり、一次粒子ではなく解砕処理によっても解れ難い強固な凝集性を持つ粒度分布の広い凝集体として挙動し易い。このため、凝集体の現像や、定着部材あるいは像担持体或いは現像剤担持体等を傷つけるなどによって画像が不良となる虞が懸念される。

通常、平均一次粒径が5nm以上500nm未満である微粒子を、トナー母体粒子の100質量部に対し、0.5質量部未満外添される程度ならば、平均一次粒径が5nm以上で100nm未満であるシリカ微粒子の効果が大きい。このため、良好なトナーの流動性及び帯電性を得ることができる。これにより、十分に良好な画像を出力することができる。

平均一次粒径が5nm以上500nm未満である微粒子としては、次のようなものを例示することができる。それは、テフロン(登録商標)粉末、ステアリン酸亜鉛粉末、ポリフッ化ビニリデン粉末の如き滑剤粉末である。また、それは、酸化セリウム粉末、炭化硅素粉末、チタン酸ストロンチウム粉末などの研磨剤である。また、それは、例えば酸化チタン粉末、酸化アルミニウム粉末などの流動性付与剤である。また、それは、ケーキング防止剤である。また、それは、球状シリカ粒子、球状ポリメチルシルセスキオキサン粒子、球状樹脂粒子等の無機又は有機の球状に近い微粒子などのクリーニング助剤である。また、逆極性の有機微粒子、及び無機微粒子を現像性向上剤として少量用いることもできる。これらの添加剤も表面を疎水化処理して用いることが可能である。

本実施例における外添剤微粒子の平均一次粒径の測定法を次に示す。それは、走査型電子顕微鏡により拡大撮影したトナーの写真で、更に走査型電子顕微鏡に付属させたXMA等の元素分析手段によって外添剤微粒子の含有する元素でマッピングされたトナーの写真を対照して行われる。そして、これらの写真を対照しつつ、トナー表面に付着或いは遊離して存在している外添剤微粒子の一次粒子を100個以上測定し、個数平均粒径を求めることによる。

シリカ微粒子は、疎水化処理されていることが好ましい。例えば、シリカ微粒子の表面をシリコーンオイル処理することで、疎水化処理できる。シリカ微粒子は、一般にトナーの流動性改良及びトナー母体粒子の帯電均一化のために添加されるが、無機微粒子を本実施例のようにシリコーンオイルによって疎水化処理することにより、次のような機能を付与することができる。それは、トナーの帯電量の調整、環境安定性だけでなく、本実施例の定着ベルトに対する離型性の向上等の機能である。なお、シリカ微粒子を疎水化処理したものが高湿環境下でもトナー粒子の帯電量を高く維持し、トナー飛散を防止する上でより好ましい。

ここでは、トナー母体粒子の100質量部に対して、平均一次粒径10nmのシリカAを1.5質量部、平均一次粒径50nmのシリカBを0.4質量部計量し、ヘンシェルミキサーで乾式混合して、実施例及び比較例のトナーとした。

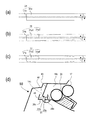

図2(b)は、トナーの安息角の測定方法の一例を説明する説明図である。実施例1では、安息角が30°の1成分トナーが用いられる。1成分トナーの安息角θは、例えば、以下の方法で導出される。測定装置として、例えばパウダーテスターPT−N型(ホソカワミクロン株式会社)が用いられた。測定方法は、パウダーテスターPT−N型に付属する取り扱い説明書における安息角の測定に準拠する(ふるい61の目開き710μm、振動時間180s、振幅2mm以下)。トナーをロート62から円盤63上に落下させ、この円盤63上に円錐状に堆積したトナー64の母線と円盤63表面とのなす角を安息角として求める。但し、試料を温度が23℃、相対湿度が50%(以下、これを50%RHと表記する)で一晩放置した後、温度が23℃、相対湿度が50%RH環境下にある測定装置で安息角を測定し、5回測定を繰り返して算術平均をとった値をθとする。このトナーのトナー体積抵抗値としては1014Ω・cm以上である。トナーの体積抵抗値の測定条件は、直径φ=6mm、測定電極板面積=0.283cm2、圧力=1500gの錘を用い、圧力=96.1kPa、測定時の粉体層厚=0.5〜1.0mmとした。そして、400Vの直流電圧を微小電流計(YHP(横河ヒューレットパッカード株式会社製)4140pA・METER/DC・VOLTAGE・SOUCE)で電流値を測定し、測定した電流値より体積抵抗値(比抵抗)を算出する。

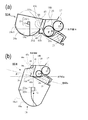

図3(a)は、図3(b)に示す矢印Vの方向から見て、現像枠体18を外した状態のトナー収納室搬送部材22の構成を示す側面図である。シート部22aの長手方向の長さMは、トナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44の長手方向の長さNよりも長い方が良い。図3(a)に示されるように、バッファ室18cから現像室18bへと続くトナーの供給経路は、第1開口44を介して繋がっている。トナー収納室18aの内部でトナー収納室搬送部材22の回転すると、シート部22aによってトナーは第1開口44へと飛翔していく。

図3(b)は、バッファ室18c及び現像室18bの配置関係を示す断面図である。バッファ室18c及び現像室18bの間には、仕切り壁43及び第2開口45が形成されている。仕切り壁43の下端は、第2開口45の上端45aに相当する。ここで、第2開口45の上端45aを通る鉛直線が現像室18bの現像室底面26cに交わる交点を、バッファ室18c及び現像室18bの第2開口45の下端45bとする。したがって、バッファ室18c及び現像室18bの間の第2開口45の下端45bは、供給ローラ20の下方で現像室底面26c及びバッファ室底面26dの境界となる。

供給ローラ20を挟んで、供給ローラ20と現像ローラ17との当接部の反対側に第2開口45が設けられている。この第2開口45を介して、バッファ室18cの内部のトナーが現像室18bに供給される。

供給ローラ20は、第2開口45との対向部において、表面が上方から下方へ移動する方向に回転する。即ち、供給ローラ20は、第2開口45から現像室18bに供給されたトナーを、供給ローラ20の下方の現像室底面26cに沿って下方に向けて取り込むように回転する。第2開口45の下端45bは、供給ローラ20の下端よりも上方に配置される。

第2開口45の下端45bにおける現像室底面26cの接線bが水平線aと交わる角度βは55°に設定される。なお、前述したように、実施例1で用いられた非磁性1成分トナーの安息角は30°である。したがって、第2開口45の付近で現像室18bの内部に十分にトナーが有る場合には、バッファ室18cから現像室18bへとトナーは移動しない。しかし、第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合には、第2開口45の下端45bの付近でバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへと崩落するので、バッファ室18cから現像室18bへとトナーは移動する。従って、現像室18bの内部のトナーの表面の高さは、常に、第2開口45の下端45b以上に保たれる。また、トナーの表面が供給ローラ20の下端よりも上方に配置される。そのため、供給ローラ20の表面とトナーとの接触面積が増加し、供給ローラ20へのトナーの供給効率は向上する。

トナーが現像室18bからトナー収納室18aに戻らないように抑制する原理に関して以下に説明する。現像ユニット4の使用初期時には、トナー収納室18aには所定量のトナーが充填され、バッファ室18c及び現像室18bにはトナーが無い。その状態から、現像ユニット4の使用が開始されると、トナーは、トナー収納室18a、バッファ室18c、現像室18bに順次送られていく。そして、現像室18b及びバッファ室18cのトナー剤面高さは、第1開口44の下端44aの高さと同程度になるまで溜められる。

バッファ室18cに溜まるトナーの剤面は、第1開口44の下端44aの高さと同程度までしか溜まらない。そのために、バッファ室18cの溜め切れないトナーは、トナー収納室18aの下部に落下する。第1開口44の下端44aは、トナー収納室搬送部材22の『回転中心』である搬送支持軸22bよりも高く設定され、トナー収納室18aからのトナーの搬送は、トナーの飛翔による搬送であるために、バッファ室18cの内部のトナーに大きな粉圧はかからない。このために、トナー収納室18a及びバッファ室18cのトナーは、バッファ室18cのトナー剤面付近でのみ混じる。また、トナー収納室18aからのトナー搬送によって、バッファ室18cの内部のトナーがトナー収納室18aに戻ることは抑制される。更に、バッファ室18cの内部のトナーは自重のために下方へしか移動できない。このように、バッファ室18cの内部では上下にトナー循環しないことから、バッファ室18cの内部では上下にトナーが混じらない。

第1開口44の下端44aは第2開口45の上端45aより高い。このために、供給ローラ20付近から、第1開口44の下端44aまででトナー剤面がつながらない。すなわち、現像室18bの内部のトナーは、トナー剤面下のバッファ室18cと現像室18bの間の第2開口45を通らなければ、トナー収納室18aに戻らない。しかし、上述の通り、バッファ室18cの内部では上下にトナーが混じらない。従って、現像室18bの内部のトナーは、トナー収納室18aに戻らない。

なお、バッファ室18cの内部のトナーは、供給ローラ20の回転による影響を受けて、微小振動しており、不動層を形成していない。従って、第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合は、第2開口45の下端45bの付近でバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへと容易に崩落するので、バッファ室18cから現像室18bへトナーが移動する。また、バッファ室18cの内部のトナーは、供給ローラ20の回転によって微小振動しているので、バッファ室18cの内部のトナーが詰まることが無く、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給を阻害することは無い。

(第1比較例)

図4(a)は、第1比較例の現像ユニット104の構成を示す断面図である。第1比較例の現像ユニット104には、バッファ室18cが無く、トナー収納室18a及び現像室18bの間に開口弁42を備える点で、実施例1の現像ユニット4と異なっている。トナー収納室18aと現像室18bの間の開口50の下端50aにおける供給ローラ20の下方の現像室底面26cの接線bが水平線aと形成する角度β’は60°である。トナー収納室18aと現像室18bの間の開口弁42は、供給ローラ20の下方の現像室底面26cと接触しており、通常の状態では、開口50は閉じている。開口弁42は弾性を有する。開口弁42はトナー収納室搬送部材22と接触しないように配置される。トナー収納室搬送部材22によって開口弁42の付近にトナーが搬送された時のみ、開口弁42が弾性変形して開口50が開く。

(第2比較例)

図4(b)は、第2比較例の現像ユニット204の構成を示す断面図である。第2比較例の現像ユニット204には、バッファ室18cが無く、トナー収納室18a及び現像室18bの間に開口弁42を備える点で、実施例1の現像ユニット4と異なっている。トナー収納室18a及び現像室18bの間の開口50の下端50aにおける現像室底面26cの接線bが水平線aと形成する角度β’は60°である。開口弁42は、供給ローラ20の下方の現像室底面26cと接触しており、通常の状態では、開口50は閉じている。開口弁42は弾性を有する。開口弁42はトナー収納室18aの側の面に開口弁突起部42aを備えており、トナー収納室搬送部材22は開口弁突起部42aに接触可能な寸法に構成される。トナー収納室搬送部材22の先端が開口弁突起部42aに接触すると、開口弁42が弾性変形し、開口50が開くようになっている。

(第3比較例)

図5(a)は、第3比較例の現像ユニット304の構成を示す断面図である。第3比較例の現像ユニット304では、第1開口44の下端44aが第2開口45の上端45aよりも低い点で、実施例1の現像ユニット4と異なっている。

(第4比較例)

図5(b)は、第4比較例の現像ユニット404の構成を示す断面図である。第4比較例の現像ユニット404では、第1開口44の下端44aがトナー収納室搬送部材22の搬送支持軸22bよりも低く、トナー収納室搬送部材22のシート部22aの先端がバッファ室18cの内部に侵入する点で、実施例1の現像ユニット4と異なる。

(第5比較例)

図6(a)は、第5比較例の現像ユニット504の構成を示す断面図である。第5比較例の現像ユニット504には、トナー収納室18aとバッファ室18cの間の第1開口44の下端44aが、トナー収納室搬送部材22の『回転中心』である搬送支持軸22bよりも低い点で、実施例1の現像ユニット4と異なっている。

(第6比較例)

図6(b)は、第6比較例の現像ユニット604の構成を示す断面図である。第6比較例の現像ユニット604には、以下の点で実施例1の現像ユニット4と異なっている。現像ユニット604は、バッファ室18cと現像室18bの間の第2開口45の下端45bにおける供給ローラ20の下方の現像室底面26cの接線bが水平線aと形成する角度β’が、トナーの安息角より小さい点で、実施例1の現像ユニット4と異なっている。第2開口45の下端45bにおける供給ローラ20の下方の現像室底面26cの水平面となす角β’は15°であり、トナーの安息角は30°である。

現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りは以下の方法で評価した。現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りが無い場合、トナー収納室18aの内部のトナーは新しい状態を維持できる。反対に、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りがある場合、現像室18bで劣化したトナーがトナー収納室18aに混入するために、トナー収納室18aの内部のトナーは新しい状態を維持できない。そこで、実使用条件に近い耐久試験を行い、トナー収納室18aの内部のトナーのトナー劣化を評価することで、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを評価する。

以下で、詳細に説明する。トナー収納室18aに、画像印字比率が5%のA4サイズの画像8000枚相当である200gのトナーを充填して、耐久試験を行った。評価用の画像は、画像印字比率が1%のA4サイズの文字パターンとした。2枚の画像出力する毎に1回、5秒停止する間欠モードとした。試験環境は、温度が23℃、湿度が50%RHの環境で行った。

画像24000枚まで文字パターンを印字した後、現像ユニットの内部のトナーは80gであった。現像ユニットの内部のトナーが80gであれば、実施例1及び第1比較例〜第6比較例のいずれにおいても、トナー収納室18aの内部からトナーを採取可能である。この時の条件下で、トナー収納室18aの内部のトナーのトナー劣化を評価した。トナー母体粒子表面から外添剤が遊離したり、トナー母体粒子の中に外添剤が埋め込まれたりすることを、トナー劣化と呼ぶ。トナー劣化が発生すると、トナー表面の比表面積が減少し、未外添トナー(トナー母体粒子)に近づく。そこで、トナー劣化度合いを評価するために、トナーのBET比表面積を測定した。

本発明におけるトナーのBET比表面積の測定は、脱ガス装置バキュプレップ061(マイクロメリティック社製)およびBET測定装置のジェミニ2375(マイクロメリティック社製)を用いて測定を行う。具体的な測定手順は、取扱説明書のジェミニ2375(V5.0)等、該測定装置の操作マニュアルに記載されているが、以下の通りである。

サンプル調製手順であるが、まず、空のサンプルセルの重量を測定した後、測定試料(トナーの場合は1.00〜1.01gの間に入るように)を充填し、脱ガス装置に、試料が充填されたサンプルセルをセットし、室温で3時間脱ガスを行う。脱ガス終了後、サンプルセル全体の質量を測定し、空サンプルセルとの差から試料の正確な質量を算出する。

BET比表面積の測定手順を説明する。まず、BET測定装置のバランスポートおよび分析ポートに空のサンプルセルをセットする。次に、所定の位置に液体窒素の入ったデュワー瓶をセットし、飽和蒸気圧(P0)測定コマンドにより、P0を測定する。P0測定終了後、分析ポートに調製されたサンプルセルをセットし、サンプル質量およびP0を入力後、BET測定コマンドにより測定を開始する。後は自動でBET比表面積が算出される。なお、本BET比表面積の測定方法は、ISO 9277(1995)規格に基づく動的定圧法である。

トナー劣化の評価は、以下に示す基準で行った。S1=未外添トナー(トナー母体粒子)のBET比表面積[m2/g]、S2=外添済みの新しいトナーのBET比表面積[m2/g]と定義する。S3=耐久試験後にトナー収納室18aから採取したトナーのBET比表面積[m2/g]とし、(S3−S1)/(S2−S1)をトナー劣化指数と定義する。

○は、良好で、トナー劣化指数が0.8以上、×は、問題ありで、トナー劣化指数が0.8未満とする。トナー劣化が発生すると、トナー表面の比表面積が減少し、未外添トナー(トナー母体粒子)に近づく。従って、耐久試験後のトナー収納室18aの内部のトナーが劣化していなければ、トナー劣化指数は1である。逆に、耐久試験後のトナー収納室18aの内部のトナーが劣化するほど、トナー劣化指数は0に近づく。ここで、トナー劣化指数を0.8以上に保つことができれば、現像室18bにトナー収納室18aから新しいトナーを補給することができ、長期間に渡って安定して使用可能な現像装置を提供することができる。

[トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給を評価する方法]

次に、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給は以下の方法で評価した。現像室18bからのトナー消費速度が最も速いのは、ベタ画像を連続して出力する場合である。トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給速度が不足していると、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給速度よりも、現像室18bの内部のトナーの消費速度が上回り、現像室18bの内部のトナー不足が発生する。現像室18bの内部のトナー量が減り過ぎるとベタ画像を出力した時に、ベタ画像がトナー不足で白く抜ける。本発明では、ベタ画像を連続して出力しても、ベタ画像がトナー不足で白く抜けないことを実現する。

そこで、ベタ画像を連続して出力し、ベタ画像の画像不良の有無を確認することで、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給を評価する。評価に関して以下に詳述する。トナー収納室18aに、画像印字比率が5%のA4サイズの画像8000枚相当である200gのトナーを充填して、ベタ画像連続出力試験を行った。評価用の画像は、画像印字比率が100%のA4サイズのベタ画像とした。試験環境は、温度が23℃、湿度が50%RHの環境で行った。

ベタ画像400枚を印字した後、ベタ画像連続出力を停止したが、現像ユニット4の内部のトナー量は80gであった。次に、印字した400枚のベタ画像の画像評価を行った。ベタ画像の全体もしくは一部が白く抜ける画像不良の有無を確認した。現像ユニット4の内部のトナー量が、使用初期の200gから使用後半の80gまでベタ画像を印字可能であれば、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給が充分であると評価した。

トナー供給の評価は、以下に示す基準で行った。○は、良好で、ベタ画像が白く抜ける画像不良の発生無し、△は、ほぼ良好で、ベタ画像の一部が、軽微に白く抜ける画像不良が発生、×は、問題ありで、ベタ画像の全体もしくは一部が、著しく白く抜ける画像不良が発生とした。

[実施例1及び第1比較例〜第6比較例の評価結果]

表1は、実施例1及び第1比較例〜第6比較例の評価結果を示す表である。

表1に示されるように、実施例1の現像ユニット4では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止に関しては良好(○)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関してはほぼ良好(△)である。実施例1では、供給ローラ20は、バッファ室18c及び現像室18bの間の第2開口45に対向する対向部分の表面が、上から下へと回転する。また、第2開口45の下端45bは、供給ローラ20の下端よりも上方に配置される。これにより、供給ローラ20は、第2開口45から現像室18bに供給されたトナーを、現像室底面26cに沿って供給ローラ20の下方に取り込みながら回転する。

実施例1の評価結果を導出するにあたっては、第2開口45の下端45bにおける現像室底面26cの接線bが水平線aと形成する角度βは、55°である。また、前述したように、非磁性1成分トナーの安息角は30°である。したがって、第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合には、第2開口45の下端45bの付近でバッファ室18cの内部のトナーは現像室18bへと崩落することから、トナーはバッファ室18cから現像室18bへと移動する。このために、現像室18bの内部のトナー剤面の高さは、常に、第2開口45の下端45b以上に保たれる。また、トナー剤面の高さは、供給ローラ20の下端よりも上方に保たれる。その結果、供給ローラ20の表面がトナーと接触する接触面積が増加し、供給ローラ20に対するトナーの供給効率は向上する。

第1比較例の現像ユニット104の評価結果に関して以下に説明する。表1に示されるように、第1比較例の現像ユニット104では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止に関しては良好(○)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関しては不良(×)である。第1比較例の現像ユニット104では、図4(a)に示されるように、開口弁42は現像室底面26cと接触しており、通常状態では、開口50は閉じている。開口弁42は弾性を有している。また、開口弁42は、トナー収納室搬送部材22と接触していない。トナー収納室搬送部材22によってトナーが開口弁42の付近に搬送されたときにのみ、開口弁42が弾性変形して開口50が開かれる。トナー収納室18aから現像室18bへとトナーは飛翔によって搬送される。そのために、トナー収納室18a及び現像室18bの間では、開口弁42に大きな粉圧がかからず、開口弁42はわずかにしか弾性変形しない。この結果、開口50がわずかにしか開かず、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りは抑制される。ただし、開口50がわずかにしか開かないことから、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給速度が不十分となる。

第2比較例の現像ユニット204の評価結果に関して以下に説明する。表1に示されるように、第2比較例の現像ユニット204では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止は不可能(×)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関しては不良(×)である。第2比較例の現像ユニット204では、図4(b)に示されるように、開口弁42は現像室底面26cと接触しており、通常状態では、開口50は閉じている。開口弁42は弾性を有している。また、開口弁42は、トナー収納室18aの側の面に開口弁突起部42aを備えている。トナー収納室搬送部材22が回転すると、シート部22aが開口弁突起部42aに接触可能となっており、接触時には、トナー収納室18a及び現像室18bの間の開口弁42が弾性変形し、開口50が大きく開く。このときに、多くのトナーが現像室18bからトナー収納室18aへと戻る。ただし、開口50が大きく開くことから、現像室18bの内部にトナーが無い場合には、トナーはトナー収納室18aから現像室18bへと十分な速度で供給される。

第3比較例の現像ユニット304の評価結果に関して以下に説明する。表1に示されるように、第3比較例の現像ユニット304では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止は不可能(×)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関してほぼ良好(△)である。第3比較例の現像ユニット304では、図5(a)に示されるように、トナー収納室18a及びバッファ室18cの間には第1開口44が形成され、バッファ室18c及び現像室18bの間には第2開口45が形成されている。第1開口44の下端44aは第2開口45の上端45aよりも低く設定されている。このように構成されると、供給ローラ20の付近から第1開口44の下端44aまででは、トナー剤面が繋がってしまう。この場合には、トナー剤面付近のトナーは、供給ローラ20の付近から第1開口44の下端44aまで容易に移動可能である。また、バッファ室18cの内部に存在するトナーのトナー剤面の上にはトナー収納室18aからトナーが搬送されて来るが、バッファ室18cのトナー剤面の高さは、第1開口44の下端44aの高さと同程度までしか溜められない。そのために、バッファ室18cに溜めきれないトナーはトナー収納室18aの下部へと落下する。その結果、現像室18bの内部のトナーは、トナー収納室18aへと容易に戻る。ただし、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給は、ほぼ良好である。その他の原理は実施例1と同様である。

第4比較例の現像ユニット404の評価結果に関して以下に説明する。表1に示されるように、第4比較例の現像ユニット404では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止は不可能(×)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関しては良好(○)である。第4比較例の現像ユニット404では、図5(b)に示されるように、トナー収納室18a及びバッファ室18cの間には第1開口44が形成され、第1開口44の下端44aはトナー収納室搬送部材22の『回転中心』である搬送支持軸22bよりも低い。この場合に、トナー収納室搬送部材22によってバッファ室18cに大きな粉圧がかかるように、トナーがトナー収納室18aからバッファ室18cへと搬送される。更に、トナー収納室搬送部材22のシート部22aの先端がバッファ室18cの内部に侵入する。従って、バッファ室18cの内部では上下にトナーが循環されて混じり、更に、バッファ室18cの内部及び現像室18bの内部でトナーが循環する。また、第4比較例の現像ユニット404では、図5(b)に示されるように、第1開口44の下端44aは第2開口45の上端45aよりも高い。このように設定すると、供給ローラ20の付近から第1開口44の下端44aまででは、トナー剤面は繋がらない。すなわち、現像室18bの内部のトナーは、トナー剤面下の第2開口45を通らなければ、トナー収納室18aに戻らない。しかし、前述の通り、バッファ室18cの内部では上下にトナーが混じり、更に、バッファ室18cの内部のトナー及び現像室18bの内部のトナーが循環する。従って、現像室18bの内部のトナーは、トナー収納室18aに戻る。ただし、トナー収納室搬送部材22により、バッファ室18cに大きな粉圧がかかるように、トナー収納室18aからバッファ室18cへとトナーが搬送される。そのために、現像室18bにも充分な速度でトナーの供給が可能となり、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給は、良好である。

第5比較例の現像ユニット504の評価結果に関して以下に説明する。表1に示されるように、第5比較例の現像ユニット504では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止は不可能(×)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関してはほぼ良好(△)である。第5比較例の現像ユニット504では、図6(a)に示されるように、トナー収納室18a及びバッファ室18cの間には第1開口44が形成され、第1開口44の下端44aはトナー収納室搬送部材22の『回転中心』である搬送支持軸22bよりも低い。この場合に、トナー収納室搬送部材22によってバッファ室18cに大きな粉圧がかかるように、トナーがトナー収納室18aからバッファ室18cへと搬送される。従って、バッファ室18cの内部では上下にトナー循環され、上下にトナーが混じり、更に、バッファ室18cの内部のトナー及び現像室18bの内部のトナーは循環する。また、第5比較例の現像ユニット504では、図6(a)に示されるように、第1開口44の下端44aは第2開口45の上端45aよりも高い。このように設定すると、供給ローラ20の付近から第1開口44の下端44aまででは、トナー剤面は繋がらない。すなわち、現像室18bの内部のトナーは、トナー剤面下の第2開口45を通らなければ、トナー収納室18aに戻らない。しかし、前述の通り、バッファ室18cの内部では上下にトナーが混じり、更に、バッファ室18cの内部のトナー及び現像室18bの内部のトナーが循環する。従って、現像室18bの内部のトナーは、トナー収納室18aに戻る。ただし、トナー収納室搬送部材22により、バッファ室18cに大きな粉圧がかかるように、トナー収納室18aからバッファ室18cへとトナーが搬送される。そのために、現像室18bにも充分な速度でトナーの供給が可能となり、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給は、ほぼ良好である。

第6比較例の現像ユニット604の評価結果に関して以下に説明する。表1に示されるように、第6比較例の現像ユニット604では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナー戻り防止は良好(○)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関しては不良(×)である。第6比較例の現像ユニット604では、図6(b)に示されるように、実施例1と原理上類似する点もある。しかしながら、図6(b)に示されるように、バッファ室18c及び現像室18bの間の第2開口45の下端45bでは現像室底面26cが水平線aと形成する角度β’は15°、トナーの安息角は30°であり、β’はトナーの安息角30°よりも小さい。したがって、第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合には、第2開口45の下端45bの付近のバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへ崩落できず、バッファ室18cから現像室18bへとトナーが移動しない。この結果、トナー収納室18aから現像室18bへ充分な速度でトナーが供給されない。

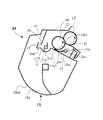

図7(a)は、実施例2に係る現像ユニット74を備えるプロセスカートリッジ7の構成を示す断面図である。実施例2の現像ユニット74の構成のうち実施例1の現像ユニット4と同一の構成及び効果に関しては、同一の符号を用いて説明を適宜省略する。実施例2においても、実施例1と同様の画像形成装置に適用することができるため、画像形成装置の説明は省略する。実施例2の現像ユニット74が実施例1の現像ユニット4と異なる点は、現像ユニット4では現像室18bに撹拌部材が設けられてなかったが、現像ユニット74では現像室18bに『第3撹拌部材』である撹拌部材31が設けられる点である。

図7(a)に示されるように、現像ユニット74は、現像室18bの内部に撹拌部材31(回転部材)を備える。すなわち、撹拌部材31は、長手方向(回転軸線方向)の両端部で、現像室18bを有する現像枠体18に回転可能に支持されている。そして、撹拌部材31は、図示しない駆動手段(駆動源)により矢印方向(時計方向)に回転駆動する。撹拌部材31は、回転可能な回転軸31bと、回転軸31bに取り付けられて可撓性を有してトナーを撹拌するシート部31aと、を備える。また、撹拌部材31は、長手方向の形状が異なる『複数』すなわち2つのシート部31aからなる。すなわち、シート部31aは、図7(a)に示されるように、回転軸31bから上方へと一枚、回転軸31bの下方へと一枚設けられている。撹拌部材31は、第2開口45の手前の位置で、第2開口45の下から上へと向かう方向に回転する。

回転軸31bは、感光体ドラム1、現像ローラ17及び供給ローラ20の長手方向(回転軸線方向)と略平行に、かつ、現像室18bの長手方向の全域にわたって配置されている。シート部31aは、回転軸31bの長手方向(回転軸線方向)の略全域にわたって延在する連続したシート(板状部材)である。そして、シート部31aは、回転軸31bの長手方向と略直交する方向(回転半径方向、短手方向)の一端部において回転軸31bに取り付けられている。

回転軸31bにおける180°位相の異なる2面にシート部31aが各1枚すなわち全部で2枚取り付けられている。また、回転軸31bの形状は、断面四角形に限定されず、例えば、断面円筒形又は断面多角形であっても良い。また、シート部31aの枚数は、2枚に限定されず、1枚以上であれば何枚でもよい。撹拌部材31は、シート部31aが現像室底面26bと接触するが、大きく弾性変形しないように設計されている。ただし、これに限定されず、シート部31aは現像室底面26bと非接触であっても良い。また、撹拌部材31は、現像室18bの内部のみを撹拌領域として、同時に、バッファ室18cの外部を回転領域とする。

シート部31aは、例えば、ポリエステルフィルム、ポリフェニレンスルフィドフィルム、ポリカーボネートフィルムなどの可撓性の樹脂製シートを用いて好適に作製することができる。シート部31aの厚みは、50μm〜250μmが好適である。実施例2で用いた1成分現像剤は、実施例1で用いた1成分現像剤と同様である。また、トナー収納室18aからバッファ室18cへのトナー搬送構成も、実施例1と同様である。

[バッファ室18cから現像室18bへのトナー供給構成]

次に、実施例2の現像ユニット204におけるバッファ室18cから現像室18bへのトナー供給構成について詳しく説明する。実施例2では、隔壁26は、撹拌部材31の下方で凹状に形成される現像室底面26bと、供給ローラ20の下方で凹状に形成される現像室底面26aと、を備える。また、隔壁26は、バッファ室18cの下方に位置するバッファ室底面26dと、トナー収納室18a及びバッファ室18cを仕切る仕切り壁26eと、を備える。

図7(b)は、現像ユニット74の構成を示す拡大断面図である。図7(b)に示されるように、バッファ室18c及び現像室18bの間には、仕切り壁43が形成されると共に、第2開口45が形成されている。仕切り壁43の最下部は、第2開口45の上端45aに相当する。ここで、バッファ室底面26d及び現像室底面26bの境界点、及び、仕切り壁43の下端部を通る鉛直線を想定する。そして、仕切り壁43の下端部を第2開口45の上端45a、バッファ室底面26d及び現像室底面26bの境界点を第2開口45の下端45bとする。撹拌部材31は、第2開口45に対向する位置では表面が下から上へと移動するように回転する。また、第2開口45の下端45bは、現像室底面26bの最も低い最低位置よりも上方に配置されている。さらに、第2開口45の下端45bにおける現像室底面26bの接線bが水平線aと形成する角度δは、60°である。実施例2で用いた非磁性1成分トナーの安息角は30°である。

第2開口45の付近で現像室18bの内部に充分にトナーがある場合には、バッファ室18cから現像室18bへとトナーが移動しない。しかし、第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合には、第2開口45の下端45bの付近のバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへと崩落するので、バッファ室18cから現像室18bへトナーが移動する。特に、撹拌部材31が回転することで、バッファ室18cから現像室18bへと崩落する。第2開口45の付近のトナーを、素早く供給ローラ20に供給することができる。また、現像室18bの内部のトナー剤面の高さは、常に、第2開口45の下端45b以上に保つことができる。したがって、撹拌部材31によって、撹拌部材31の下方の現像室底面26bの付近に溜まったトナーを供給ローラ20に常に供給することができる。

[現像室18bからトナー収納室18aへのトナー戻り防止方法]

撹拌部材31のシート部31aは、現像室底面26bと接触するが、大きく弾性変形しないように設定されている。撹拌部材31が回転しても、撹拌部材31の回転半径の外にトナーを押し出す力は弱い。すなわち、現像室18bからバッファ室18cにトナーを押し出す力が弱く、現像室18bからバッファ室18cに大きな粉圧がかかることはない。また、図7(b)に示す通り、撹拌部材31の回転半径は、供給ローラ20の半径と同程度である。撹拌部材31が撹拌できるトナー量は、撹拌部材31の回転領域内のトナー量と同程度である。従って、現像室18bからバッファ室18cに押し出せるトナー量は少なく、現像室18bからバッファ室18cに大きな粉圧がかかることはない。

また、撹拌部材31の撹拌領域は、現像室18bの内部のみであり、バッファ室18cの外部である。したがって、撹拌部材31によってバッファ室18cの内部のトナーが上下に循環されない。

なお、バッファ室18cの内部のトナーは、撹拌部材31の回転による影響を受けて、微小振動しており、不動層を形成していない。従って、第2開口45の付近の現像室18bの内部にトナーが無い場合は、第2開口45の下端45bの付近でバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへと容易に崩落するので、バッファ室18cから現像室18bへトナーが移動する。

また、バッファ室18cの内部のトナーは、撹拌部材31の回転で微小振動しているので、詰まることが無く、トナー収納室18aから現像室18bへのトナー供給を阻害することは無い。

(第7比較例)

図8は、第7比較例の現像ユニット704の構成を示す拡大断面図である。実施例2の現像ユニット704では、バッファ室18c及び現像室18bの間の仕切り壁43は不動であったが、第7比較例では可動である。すなわち、バッファ室18cと現像室18bの間の仕切り壁43は弾性を有する。また、実施例2では、撹拌部材31の撹拌領域は、現像室18bの内部のみであり、バッファ室18cの外部であった。それに対して、第7比較例では、実施例2よりも撹拌部材31のシート部31aを長くして、撹拌部材31の撹拌領域が、バッファ室18cに侵入するように設定した。更に、バッファ室18cと現像室18b間の仕切り壁43は、撹拌部材31と接触し、接触時に弾性変形する。

(第8比較例)

第8比較例の現像ユニットの構成は、第7比較例の現像ユニット704とほぼ同様である。ただし、第8比較例の現像ユニットでは、実施例2の現像ユニット74と同様に仕切り壁43が不動であり、第7比較例の現像ユニット704が可動であるのとは異なる。実施例2では、撹拌部材31の撹拌領域は、現像室18bの内部のみであり、バッファ室18cの外部であった。それに対して、第8比較例では、実施例2よりも撹拌部材31のシート部31aを長くして、撹拌部材31の撹拌領域が、バッファ室18cに侵入するように設定した。なお、実施例2、第7比較例及び第8比較例において、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを評価する方法、及び、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給を評価する方法は、実施例1と同様の方法を用いた。

[実施例2及び第7比較例〜8の評価結果]

表2は、実施例2、第7比較例及び8に適用した評価結果を示す表である。

表2に示されるように、実施例2の現像ユニット74では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止に関しては良好(○)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関しては良好(○)である。

特に、実施例2の撹拌部材31があることにより、トナー収納室18aから現像室18bへのトナー供給は、以下の作用で良好となる。図7(b)を用いて原理を説明する。第2開口45の下端45bは、現像室底面26bの最も低い最低位置よりも上方に配置される。また、第2開口45の下端45bにおける現像室底面26bの接線bが水平線aと形成する角度δは、60°である。実施例2で用いた非磁性1成分トナーの安息角は30°である。

したがって、第2開口45の付近で現像室18bの内部に充分にトナーがある場合は、バッファ室18cから現像室18bへとトナーが移動しない。しかし、第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合は、第2開口45の下端45bの付近でバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへと崩落するので、バッファ室18cから現像室18bへトナーが移動する。特に、撹拌部材31が回転することで、バッファ室18cから現像室18bへと崩落した、第2開口45の付近のトナーを、素早く供給ローラ20に供給することができる。実施例2の現像ユニット74が用いられると、充分な速度でトナー収納室18aから現像室18bへトナーが供給される。また、現像室18bの内部のトナー剤面の高さは、常に、バッファ室18cと現像室18bの間の第2開口45の下端45b以上に保つことができる。したがって、撹拌部材31によって、現像室底面26bの付近に溜まったトナーは供給ローラ20に常に供給される。

第7比較例の現像ユニット704の評価結果に関して以下に説明する。表2に示されるように、第7比較例の現像ユニット704では、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止は不可能(×)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関しては良好(○)である。

実施例2では、バッファ室18cと現像室18bの間の仕切り壁43は不動であったが、第7比較例では可動である。すなわち、バッファ室18cと現像室18bの間の仕切り壁43は弾性を備えている。実施例2では、撹拌部材31の撹拌領域は現像室18bの内部のみであり、バッファ室18cの外部であった。それに対して、第7比較例では、実施例2よりも撹拌部材31のシート部31aを長くして、撹拌部材31の撹拌領域がバッファ室18cに侵入するように設定されている。更に、バッファ室18cと現像室18bの間の仕切り壁43は、撹拌部材31と接触し、接触時に弾性変形する。

バッファ室18c及び現像室18bの間の仕切り壁43が弾性変形すると、バッファ室18cの内部のトナーが撹拌され、バッファ室18cの内部では上下にトナーが混じる。同時に、バッファ室18cの内部のトナーの動きが激しくなり、現像室18bの内部のトナーとも混じる。特に、撹拌部材31の撹拌領域がバッファ室18cに侵入するように設定されると、バッファ室18cの内部のトナーの動きが激しくなり、バッファ室18cの内部で上下に混じる。また、バッファ室18cの内部トナーと現像室18bの内部トナーが混じりやすくなる。従って、現像室18bの内部のトナーは、トナー収納室18aに戻る。

ただし、第7比較例は、トナー収納室18aから現像室18bへのトナー供給は、良好である。原理は実施例2と同様である。

第8比較例の現像ユニットの評価結果に関して以下に説明する。表2に示されるように、第8比較例の現像ユニットでは、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止は不可能(×)である。また、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの供給に関しては良好(○)である。

第7比較例では、バッファ室18cと現像室18bの間の仕切り壁43は可動であったが、第8比較例では不動である。実施例2では、撹拌部材31の撹拌領域は、現像室18bの内部のみであり、バッファ室18cの外部であった。それに対して、第8比較例では、実施例2よりも撹拌部材31のシート部31aを長くして、撹拌部材31の撹拌領域が、バッファ室18cに侵入するように設定した。

撹拌部材31の撹拌領域が、バッファ室18cに侵入するように設定すると、バッファ室18cの内部のトナーの動きが激しくなり、バッファ室18cの内部で上下に、またバッファ室18cの内部のトナーと現像室18bの内部のトナーが混じりやすくなる。従って、現像室18bの内部のトナーは、トナー収納室18aに戻る。ただし、第8比較例は、トナー収納室18aから現像室18bへのトナー供給は、良好である。原理は実施例2と同様である。

図9(a)は、実施例3に係る現像ユニット84の構成を示す断面図である。実施例3の現像ユニット84の構成のうち実施例1の現像ユニット4及び実施例2の現像ユニット74と同一の構成及び効果に関しては、同一の符号を用いて説明を適宜省略する。実施例3においても、実施例1と同様のプロセスカートリッジや画像形成装置に適用することができるため、プロセスカートリッジや画像形成装置の説明は省略する。実施例3の現像ユニット84が実施例1の現像ユニット4と異なる点は、以下の点である。実施例2でいう現像室18b(第3室)の内部は、『第3開口部』である第3開口46を有する『区画壁』である仕切り壁48で区画される。これにより『第3室の第1区画』である撹拌室18dが形成される。このために、現像枠体18は、『第1室』であるトナー収納室18a、『第2室』であるバッファ室18c、『第3室の第1区画』である撹拌室18d、『第3室の第2区画』である現像室18b、を有する。トナー収納室18aとバッファ室18cは第1開口44を介して繋がっている。また、バッファ室18cと撹拌室18dは『第2開口部』である開口49を介して繋がっている。さらに、撹拌室18d(第1区画)と現像室18b(第2区画)は第3開口46を介して繋がっている。

現像枠体18は、現像室底面26a、撹拌室底面26g、バッファ室底面26d、仕切り壁26eを備える。現像室底面26aは、現像室18b及びトナー収納室18aの間を隔てる壁面であり、供給ローラ20の下方に位置する。撹拌室底面26gは、撹拌室18d及びトナー収納室18aの間を隔てる壁面であり、撹拌部材31の下方に位置する。バッファ室底面26dは、バッファ室18c及びトナー収納室18aの間を隔てる壁面であり、バッファ室18cの床面に相当する。仕切り壁26eは、トナー収納室18aの内部を隔てる壁である。

図9(a)に示される実施例3の撹拌部材31は、実施例2の撹拌部材と構成及び動作の点で同様である。実施例3で用いられる1成分現像剤は実施例1で用いられる1成分現像剤と同様である。実施例3のトナー収納室18aからバッファ室18cへのトナーの搬送構成は実施例1のトナーの搬送構成と同様である。実施例3のバッファ室18cから撹拌室18dへのトナーの供給構成は実施例2のバッファ室18cから現像室18bへのトナーの供給構成と同様である。実施例3の撹拌室18dからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止方法は実施例2の現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り防止方法と同様である。

撹拌室18dから現像室18bへのトナー供給構成を、以下で説明する。撹拌室18d及び現像室18bの間には、仕切り壁48が形成されると共に、第3開口46が形成されている。仕切り壁48の最下部は、第3開口46の上端46aに相当する。第3開口46の上端46aを通る鉛直線が現像室底面26aと交差する交点は、第3開口46の下端46bに相当する。従って、第3開口46の下端46bは、現像室底面26a及び撹拌室底面26gの境界となる。

供給ローラ20は、第3開口46との対向する表面が上から下へと移動する方向に回転する。すなわち、供給ローラ20は、第3開口46から現像室18bに供給されたトナーを、現像室底面26aに沿って下方に向けて取り込むように回転する。また、第3開口46の下端46bは、撹拌室底面26gの最も低い位置よりも上方に配置される。

第3開口46の付近で現像室18bの内部に十分にトナーが有る場合には、トナーは撹拌室18dから現像室18bへは移動しない。ただし、第3開口46の付近で現像室18bの内部に十分にトナーが無い場合には、第3開口46の下端46bの付近で撹拌室18dの内部のトナーは、撹拌部材31によって撹拌室18dから現像室18bへと押し出されて移動する。第3開口46の付近のトナーは、撹拌部材31及び撹拌部材25(後述)により撹拌されており、撹拌室18dの内部のトナーと現像室18bの内部のトナーは、容易に混合する。実施例2の場合と同様に、撹拌室18dの内部のトナーが減少した時のみ、トナー収納室18aから新しいトナーが補給される。撹拌室18dの内部には、現像室18bに長時間滞留した劣化トナーが多く存在しているが、撹拌部材31により、撹拌室18dの内部トナーと、トナー収納室18aから補給された新しいトナーとが均一に混じるように撹拌混合される。

一般的に、新しいトナーと劣化トナーでは、帯電性や流動性が異なる。新しいトナーと劣化トナーを充分に混合しない場合、新しいトナーを補給した直後に、問題が生じる場合がある。すなわち、新しいトナーと劣化トナーが静電凝集することによって発生する画像白地部への“かぶり”や、一枚の画像の中で新しいトナーが多い部分と少ない部分で画像濃度に差が出る“濃度ムラ”等の画像不良が発生することがある。従って、撹拌室18dにおいて、撹拌部材31を用いて新しいトナーと劣化トナーを充分に混合した後で、現像室18bにトナーを供給することで、上記の画像不良を防止することができる。

[現像室18b撹拌構成]

次に、図9(a)〜図10(b)を参照し、現像ユニット84の内部のトナーの撹拌に関して説明する。図9(a)〜図10(b)は、実施例3に係る現像ユニット84の構成を示す断面図である。撹拌室18dの内部には、『第3室(第1)撹拌部材』である撹拌部材31が配置されている。撹拌室18dと隣接する領域で現像室18bの内部には、現像室18bの内部でトナーを流動及び循環させるために、『第3室(第2)撹拌部材』である撹拌部材25が配置されている。また、現像室18bは、1成分現像剤を担持しながら回転可能な現像ローラ17、及び、現像ローラ17に1成分現像剤を供給可能な供給ローラ20の近傍に配置されている。

これにより、トナーのパッキング、即ち、必要以上に密にトナーが詰まることを抑制し、現像ローラ17へのトナー供給、現像ローラ17上のトナー規制の安定化を図ることができる。現像ローラ17及び供給ローラ20の周囲において、トナーの循環を促進して、トナーのパッキングを抑制し、現像ローラ17へのトナー供給を安定して行うことにより、画像を向上させることができる。これに反して、現像ローラ17へのトナー供給が不安定化すると、画像ムラ等の画像不具合が発生することがある。従って、実施例3の目的の1つは、現像ローラ17等の周囲のトナーを良好に循環させて、トナー供給不良による画像ムラ等の画像不具合を抑制することである。

実施例3では、現像ユニット84は以下のように構成されている。実施例3の現像ユニット84では、現像室18bの内部に撹拌部材25が配置されている。図9(a)のように、撹拌部材25は、現像室18bに回転可能に支持された『回転中心』である撹拌支持軸25bと、撹拌支持軸25bに固定されて撹拌支持軸25bの回転に連動して揺動して現像室18bの内部のトナーを撹拌する撹拌部25aと、を備える。撹拌支持軸25bは、供給ローラ20の回転方向で撹拌部25aよりも下流側に位置する。これによって、供給ローラ20の回転方向の上流側よりも下流側において、撹拌部25aの動きを大きくすることができる。撹拌部25aは、供給ローラ20と隔壁26との間に位置している。

図11は、撹拌部材25の構成を示す正面図である。図11に示されるように、撹拌部25aには、トナーを通過させるための撹拌開口部25cが設けられている。前述のように撹拌部25aが揺動すると、撹拌開口部25cが供給ローラ20へと近づく動作と、撹拌開口部25cが供給ローラ20から遠ざかる動作と、が繰り返される。撹拌開口部25cが供給ローラ20へと近づく動作では、撹拌開口部25cの周縁部がトナーを供給ローラ20の方へと移動させる。撹拌開口部25cが供給ローラ20から遠ざかる動作では、撹拌開口部25cの下方に存在するトナーが撹拌開口部25cを通じて供給ローラ20へ向けて移動する。このように、撹拌部25aが揺動して撹拌開口部25cが移動することにより、トナーは、十分に撹拌されつつ供給ローラ20に良好に供給される。撹拌部25aは、供給ローラ20の接線方向にも沿って進退する。即ち、撹拌部25aは、供給ローラ20の回転半径の円(回転軌跡)の接線方向にも沿って揺動する。更に言い換えれば、供給ローラ20の回転方向(回転軸線と交差する方向)に沿っても撹拌部25aが揺動する。撹拌部25aのこの動きによって、更にトナーを良好に撹拌することができる。トナーが消費されると、次に現像室18bに搬送されたトナーが、供給ローラ20及び現像室底面26aの間の領域に収納される。供給ローラ20は、供給ローラ下方の領域に収納されたトナーを現像ローラ17へと供給する。

また、図9(a)に示されるように、前述の撹拌部25aは供給ローラ20の下方の領域に配置されている。撹拌部25aは、現像ローラ17及び供給ローラ20を断面視した場合に略「く(L)」の字状に形成されている。また、図11に示されるように、撹拌部25aは、撹拌支持軸25bの側から順に、第1面25g、第2面25hを有する。第1面25g及び第2面25hの間は、繋がれれており、屈曲された屈曲部25fが形成される。第1面25gは、撹拌支持軸25bの方向に沿って広がる面である。また、第2面25hは、第1面25gに対して所定の角度で配置されており、同様に撹拌支持軸25bの方向に沿って広がる面である。第1面25g及び第2面25hは互いに交差している。図9(a)に示されるように、撹拌部25aは、供給ローラ20の法線方向に向かって突状に屈曲している。すなわち、第1面25g及び第2面25hで形成される凹部は、供給ローラ20と対向している。なお、この撹拌部25aは樹脂で成形されている。ただし、撹拌部25aは例えば金属で成形されていても良い。

前述の撹拌支持軸25bは供給ローラ20の下方の領域に回転可能に配置されている。そして、撹拌部25aは撹拌支持軸25bに回動可能に支持されている。撹拌支持軸25bは、現像ローラ17及び供給ローラ20の長手方向と略平行に、現像室18bの長手方向の全域にわたって配置されている。撹拌支持軸25bは、その長手方向(回転軸線方向)の両端部において、現像室18bを形成する現像枠体18に回転可能に支持されている。

図11に示されるように、撹拌部25aの一方の縁部には、撹拌支持軸25bに係合する係合端25a1が形成されている。撹拌部25aは撹拌支持軸25bに回転(回動)可能に係合(結合)されている。撹拌部材25の撹拌支持軸25bは、その回転中心に対する偏心位置において『撹拌部材』である撹拌部25aが結合された軸である。そして、図9(a)〜図10(b)に示すように、撹拌支持軸25bが図示しない駆動手段(駆動源)によって回転駆動されることで、撹拌部25aの撹拌支持軸25bと係合していない方の一方の端部である自由端25a2が往復運動する。即ち、撹拌部25aは、供給ローラ20の接線方向に沿って往復運動する。撹拌部25aの自由端25a2は、往復運動の軌跡によって、現像室底面26a及び供給ローラ20の間の位置で、第3開口46に近づく方向に移動したり、第3開口46から遠ざかる方向に移動する。そして、撹拌部25aは、そこに貯留しているトナーに接触する。このように、撹拌部25aは、供給ローラ20及び現像室底面26aの間で往復運動を行う。これにより、現像室18bに供給されたトナーが、供給ローラ20及び現像室底面26aの狭い領域において、パッキングして流動性が低下することを抑制することが可能となり、供給ローラ20へのトナーの供給を促進することができる。

なお、実施例3では、供給ローラ20及び現像室底面26aの間の狭い領域に撹拌部25aが侵入する構成としたが、この構成に限定されなくても良い。すなわち、撹拌部25aの自由端25a2の往復運動によって、現像室18bのトナーの循環を促進して、トナーのパッキング等を抑制できるなら、撹拌部25aの自由端25a2は必ずしも供給ローラ20及び現像室底面26aの間の狭い領域に侵入しなくても良い。

前述の往復運動と同時に、撹拌部25aは、供給ローラ20の半径方向に沿って、供給ローラ20に対して接離する方向にも揺動する。これにより、撹拌部25aは、供給ローラ20の下方の領域に貯留するトナーを撹拌してパッキング等を抑制すると共に、供給ローラ20に押し当てる作用をなす。ここで、図9(a)〜図10(b)を用いて撹拌部25aの動きを説明する。

図9(a)に示されるように、撹拌部25aの自由端25a2の側の部位に相当する『自由端側部』である第2面25h(図11参照)は、トナーの底に入り込むことで、トナーを供給ローラ20へと押圧する。次に、図9(b)に示されるように、撹拌部25aの係合端25a1の側の部位に相当する『係合端側部』である第1面25g(図11参照)が、トナーを供給ローラ20へと押圧する。次に、図10(a)に示されるように、第1面25g及び第2面25hが退避する。このときに、撹拌部25aの下のトナーが、撹拌開口部25cを通って撹拌部25aの表面に移動して供給ローラ20へと移動する。次に、図10(b)に示されるように、再び第2面25hが、トナーを供給ローラ20へと押圧する。すなわち、撹拌部25aでは供給ローラ20の回転方向で異なる箇所で、トナーが供給ローラ20に押し付けられている。このように、撹拌部25aが揺動すると、供給ローラ20によるトナーの供給は促進される。

撹拌支持軸25bの回転方向がどちらの方向であっても、前述の供給ローラ20及び現像室底面26aの間の狭い領域におけるトナーのパッキングを抑制する効果、供給ローラ20へのトナー供給を促進する効果が得られる。撹拌支持軸25bは、図示しない駆動手段(駆動源)によって時計方向に回転駆動され、撹拌部25aを揺動(往復運動)させる。

図11に示されるように、撹拌部25aは板状の形状を有し、撹拌部25aには、供給ローラ20に対向する面に撹拌開口部25cが形成されている。撹拌部25aには撹拌開口部25cが設けられる。撹拌開口部25cは複数の開口(貫通穴)25c1、25c2、25c3からなる。従って、撹拌部25aは、撹拌開口部25cが供給ローラ20へ近づく工程と、撹拌開口部25cが供給ローラ20から遠ざかる工程と、を有するように揺動する。即ち、撹拌開口部25cを設けることにより、撹拌部25aの往復運動によって撹拌部25aの下方へトナーを押し込めることなく、撹拌開口部25cからトナーを逃がすことができる。これにより、トナーの流動性を確保し、供給ローラ20へのトナー供給を促進することができる。

ここで、供給ローラ20の回転方向において、下流側の列に位置する開口を第1撹拌開口25c1として、第1撹拌開口25c1よりも上流側に配置された開口を第2撹拌開口25c2とする。そして、第1撹拌開口25c1及び第2撹拌開口25c2を供給ローラ20の回転軸に投影させた場合に、第1撹拌開口25c1の一部が第2撹拌開口25c2の一部と重なっている。これにより、供給ローラ20の長手方向におけるトナーの撹拌ムラを減少させることができる。更に、撹拌支持軸25bの回転軸と平行な方向において第1撹拌開口25c1と並んだ開口を第3撹拌開口25c3とする。そして、第1撹拌開口25c1と第3撹拌開口25c3との間の領域Rと第2撹拌開口25c2を供給ローラ20の回転軸に投影させた場合に、領域Rは、第2撹拌開口25c2の一部と重なっている。これによって、領域Rで画像ムラが発生するのを防止することができる。

ここで、第2撹拌開口25c2は、第2面25hに設けられており、第1撹拌開口25c1及び第3撹拌開口25c3は、第1面25gに設けられているとしたが、各開口が異なる平面に設けられていても良い。即ち、第2撹拌開口25c2が、第1面25gに設けられており、第1撹拌開口25c1及び第3撹拌開口25c3が、第2面25hに設けられていても良い。

本実施例によれば、撹拌部25aの自由端側が、供給ローラ20及び現像室底面26aの距離が狭い領域に侵入して往復運動をすることにより、供給ローラ20及び現像室底面26aの間が狭い領域のトナーが撹拌される。これにより、供給ローラ20及び現像室底面26aの間の狭い領域においてトナーがパッキングして流動性が低下することを抑制することが可能となる。

本実施例によれば、供給ローラ20の下方の領域及び供給ローラ20へのトナー供給を促進することができる。従って、供給ローラ20から現像ローラ17へのトナー供給が安定し、トナー供給不良による画像ムラ等の画像不具合の発生を抑制することが可能となる。

図12は、実施例4に係る現像ユニット94の構成を示す断面図である。実施例4の現像ユニット94の構成のうち、実施例1の現像ユニット4、実施例2の現像ユニット74、実施例3の現像ユニット94と同一の構成及び効果に関しては、同一の符号を用いて説明を適宜省略する。実施例4においても、実施例1〜3と同様のプロセスカートリッジや画像形成装置に適用することができるため、プロセスカートリッジや画像形成装置の説明は省略する。実施例4の現像ユニット94が実施例1〜3の現像ユニット4、74、84と異なる点は、以下の点である。すなわち、実施例2及び3では、現像室18bの内部に撹拌部材が1つ設けられるが、実施例4では、現像室18bの内部に撹拌部材が2つ設けられる。なお、画像形成装置の動作は実施例1〜3と同様である。また、ここでは、撹拌部材が2つ設けられるが、2つ以上設けられても良い。

実施例4の撹拌部材31は実施例2の撹拌部材31と、同様の構成及び作用を示す。実施例4で用いられる1成分現像剤は、実施例1で用いられる1成分現像剤と同様である。実施例4のトナー収納室18aからバッファ室18cへのトナーの搬送構成は、実施例1と同様である。実施例4のバッファ室18cから現像室18bへのトナーの供給構成は、実施例2と同様である。実施例4の現像室18bからトナー収納室18aへのトナー戻り防止方法は、実施例2と同様である。実施例4の撹拌部材25は、実施例3の撹拌部材25と、同様の構成及び効果を示す。

[その他の実施例]

以上、本発明の具体的な実施例を説明したが、本発明は前述の実施例に限定されず、以下の実施例であっても良い。

[現像室底面とバッファ室底面の傾斜角の連続性]

図13は、現像ユニットの変形例の構成を示す断面図である。図13に示されるように、バッファ室18cと現像室18bの間の第2開口45の下端45bが、現像室底面26c及びバッファ室底面26dの境界となる。バッファ室18c及び現像室18bの間の第2開口45の下端45bの付近において、実施例1〜4では、現像室底面26cの傾斜角及びバッファ室底面26dの傾斜角は異なるように設定されていたが、この構成に限定されない。例えば、図13に示されるように、第2開口45の下端45bの付近において、現像室底面26cの傾斜角及びバッファ室底面26dの傾斜角が一致する構成であっても良い。図13の現像ユニット95では、第2開口45の下端45bにおいて、現像室底面26cの接線bが水平線aと形成する角度βは40°である。このような場合でも、実施例1と同様に、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを低減すること、及び、トナー収納室18aから現像室18bに充分な速度でトナー補給が可能であることを同時に実現することができる。

[バッファ室18cと現像室18b間の開口の下端と、現像室底面の最下部との関係]

図14(a)は、現像ユニットの変形例の構成を示す一部拡大断面図である。図14(a)には、第2開口45の下端45b、及び、現像室底面26aの最も低い最低位置26b1の配置関係が示されている。第2開口45の下端45b、及び、現像室18bの現像室底面26aの最も低い最低位置26b1を結ぶ線を仮想直線cとする。仮想直線cが水平線aと形成する角度ξは40°である。第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合は、第2開口45の下端45b付近のバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへと崩落するので、バッファ室18cから現像室18bへトナーが移動する。このように、第2開口45の下端45b及び現像室底面26aの最低位置26b1を結ぶ仮想直線cが水平線aと形成する角度ξが、トナー安息角以上ならば、トナー収納室18aから現像室18bに充分な速度でトナー補給が可能であることを実現できる。

[現像室底面形状]

実施例2では、図7(c)に示されるように、第2開口45の下端45bから現像室18bの現像室底面26cの最も低い最低位置26b1まで連続する底面は、第1領域R1及び第2領域R2に区分けできる。ここで、第1領域R1は、第2開口45の下端45bに近い側に配置されて傾斜角が1成分現像剤の安息角よりも大きく形成される。また、第2領域R2は、第2開口45の下端45bに遠い側に配置されて傾斜角が1成分現像剤の安息角よりも小さく形成される。この図7(c)のように、第2開口45の下端45bから現像室底面26bの最低位置26b1までの間では、現像室底面26bの傾斜角がトナーの安息角より大きい領域から小さい領域へと変化している。現像室底面26bの傾斜角がトナーの安息角より大きい領域では、現像室底面の最低位置26b1に向かってトナーを移動させることができる。また、現像室底面の最低位置26b1の付近で現像室底面26bの傾斜角がトナーの安息角より小さい領域ではトナーを溜めることができる。このように、第2開口45の下端45bから現像室底面の最低位置26b1までの間では、現像室底面26bの傾斜角がトナーの安息角より大きい領域から小さい領域に変化する場合、トナー収納室18aから現像室18bに充分な速度でトナーの補給が実現される。

[開口44の下端44aと、開口45の上端45aとの関係]

実施例1〜4の現像ユニットでは、第1開口44の下端44aは第2開口45の上端45aより高く設定される。このように設定すると、供給ローラ20の付近から第1開口44の下端44aまでトナー剤面が繋がらない。すなわち、現像室18bの内部のトナーは、トナー剤面下の第2開口45を通らなければ、トナー収納室18aに戻らない。したがって、現像室18bの内部のトナーは、トナー収納室18aに戻りにくくなる。上記の条件に加えて、更に下記の条件を満たすと、より確実に供給ローラ20の付近から第1開口44の下端44aまでトナー剤面が繋がらないようにすることができる。

図14(b)は、第1開口44の下端44a及び第2開口45の上端45aとの配置関係を示す断面図である。ここでは、第1開口44の下端44a及び第2開口45の上端45aを結ぶ仮想直線dが水平線aと形成する角度は、1成分現像剤の安息角よりも大きく設定される。例えば、第1開口44の下端44a及び第2開口45の上端45aとを結ぶ線を仮想直線dとした場合に、仮想直線dが水平線aと形成する角度αは40°に設定された場合を想定する。ここで用いられる非磁性1成分トナーの安息角は30°である。従って、トナーの崩落を考えても、より確実に、供給ローラ20の付近から第1開口44の下端44aまでトナー剤面が繋がらないようにすることができる。このように、第1開口44の下端44a及び第2開口45の上端45aとを結ぶ仮想直線dが水平線aと形成する角度αが、トナー安息角以上ならば、より確実に、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを低減することができる。

[トナー収納室搬送部材とバッファ室18cとの関係]

実施例1〜4の現像ユニットでは、トナー収納室搬送部材22はバッファ室18cに侵入しないように構成されている。また、第1開口44の下端44aはトナー収納室搬送部材22の回転中心より高く設定されている。従って、トナー収納室18aからのトナー搬送はトナーを飛翔させて行っているために、バッファ室18cの内部のトナーに大きな粉圧がかからない。すなわち、トナー収納室18aのトナーとバッファ室18cのトナーは、バッファ室18cのトナー剤面付近でのみ混じり、トナー収納室18aからのトナー搬送によって、バッファ室18cの内部のトナーがトナー収納室18aに戻らない。このように、トナー収納室搬送部材22がバッファ室18cに侵入しないで、また、第1開口44の下端44aがトナー収納室搬送部材22の回転中心より高い位置に設定されることで、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りの低減が実現される。

[現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを防止する方法の補足]

図15(a)〜(d)は、第1開口44の種々の構成を示す概略図である。この図15(a)〜(d)を参照し、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを防止する方法として、以下の方法を捕捉する。図15(a)〜(d)の第1開口44は長手方向の長さ及び位置において各々が異なっている。また、図15(a)〜(d)は、図3の矢印V方向から見た図に相当する。例えば、図15(a)に示されるように、第1開口44は、トナー収納室搬送部材22の長手方向と平行に一部のみに形成されても良い。こうした構成によれば、トナーは、現像室18bに一旦溜まると、第1開口44の長手位置の一部からしかトナー収納室18aに戻れない。その結果、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りが防止される。

また、図15(b)に、長手位置の一部のみ、バッファ室18cと現像室18b間の第2開口45がある例を示す。なお、図15(b)は、図3に示す矢印V方向から見た、トナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44と、バッファ室18cと現像室18b間の第2開口45の長手位置関係を示す構成図である。図15(b)に示されるように、第2開口45は、トナー収納室搬送部材22の長手方向と平行に一部のみに形成されても良い。こうした構成によれば、現像室18bに一旦溜まったトナーは、長手位置の一部の、バッファ室18cと現像室18b間の第2開口45からしかトナー収納室18aに戻れない。従って、現像室18bからトナー収納室18aへトナーが戻りにくいことを実現できる。

また、図15(c)に、トナー収納室搬送部材22の回転中心から最外部までの長さが、長手位置で異なる例を示す。なお、図15(c)は、図3に示す矢印V方向から見たトナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44及びトナー収納室搬送部材22の長手位置関係を示す構成図である。図15(c)に示されるように、トナー収納室搬送部材22の搬送支持軸22bから最外周部までの寸法は、トナー収納室搬送部材22の長手方向の位置毎に異なっても良い。こうした構成よれば、現像室18bに一旦溜まったトナーは、長手位置の一部の、トナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44からしかトナー収納室18aに戻れない。また、トナー収納室搬送部材22の形状を、トナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44の長手位置にあわせて、図15(c)のようにすることで、トナー収納室18aからバッファ室18cにトナーを搬送しやすくできる。従って、トナー収納室18aから現像室18bに充分な速度でトナー補給が可能であることと、現像室18bからトナー収納室18aへトナーが戻りにくいことを同時に実現できる。

また、図15(d)に、トナー収納室18aとバッファ室18c間の第1開口44または、バッファ室18cと現像室18bの間の第2開口45の形状が長手位置で異なる例を示す。なお、図15(d)は、図3に示す矢印V方向から見た、トナー収納室18aとバッファ室18cの間の第1開口44と、バッファ室18cと現像室18b間の第2開口45の長手位置関係を示す構成図である。図15(d)に示されるように、第1開口44及び第2開口45の形状は、トナー収納室搬送部材22の長手方向の位置毎に異なっても良い。詳しくは、トナー収納室18aとバッファ室18c間の開口の下端44aと、バッファ室18cと現像室18b間の開口45の上端45aの高さの差は、長手中央の方が、長手両端より大きい。ここで、トナー収納室18aとバッファ室18c間の開口の下端44aと、バッファ室18cと現像室18b間の開口の上端45aの高さの差が大きいほど、現像室18bからトナー収納室18aへトナーが戻りにくい。従って、長手中央の方が、長手両端より、現像室18bからトナー収納室18aへトナーが戻りにくい。現像室18bに一旦溜まったトナーは、長手位置の一部からしかトナー収納室18aに戻れない。このように、第1開口44の下端44aと、バッファ室18cと現像室18bの間の開口の上端45aの高さの差を長手位置で異なるようにすることで、現像室18bからトナー収納室18aへトナーが戻りにくいことを実現できる。

[開口45と撹拌部材31との高さ関係]

図15(e)は、現像ユニットの構成を示す断面図である。図15(e)には、第2開口45及び撹拌部材31の高さ関係が示される。実施例2〜4では、図15(e)に示されるように、バッファ室18cと現像室18b間の第2開口45は水平線G1と水平線G2の間にあり、また、撹拌部材31の回転領域は水平線G3と水平線G4の間にある。従って、第2開口45は撹拌部材31の回転領域と鉛直方向で一部で重なる。この設定で、第2開口45の付近で現像室18bの内部にトナーが無い場合は、第2開口45の下端45bの付近でバッファ室18cの内部のトナーは、バッファ室18cから現像室18bへと崩落しやすい。そして、バッファ室18cから現像室18bへと円滑にトナーが移動できる。その結果、トナー収納室18aから現像室18bに充分な速度でトナー補給が実現される。

[撹拌部材と現像剤供給体の高さ関係]

図15(e)には、撹拌部材31及び供給ローラ20の高さ関係が示される。実施例2〜4では、図15(e)に示されるように、撹拌部材31の回転領域は水平線G3と水平線G4の間にあり、また、供給ローラ20は水平線G5と水平線G6の間にある。従って、撹拌部材31の回転領域は供給ローラ20と鉛直方向で一部で重なる。このように設定すると、撹拌部材31によって現像室底面26bに溜まったトナーが効率良く供給ローラ20に送られる。その結果、供給ローラ20から現像ローラ17へのトナー供給を安定させることができ、トナーの供給不良による画像ムラ等の画像不具合の発生を抑制することができる。

[撹拌部材のシート長さ]

図16(a)は、実施例2〜4の撹拌部材31の構成及びその変形例の構成を示を示す側面図である。図16(a)に示されるように、回転軸31bの180°位相の異なる2面に、2枚のシート部31aが取り付けられている。回転軸31bの中心からシート部31aの先端までの長さは、どの長手位置でも同じである。ただし、回転軸31bの中心からシート部31aの先端までの長さは、必ずしもこの構成に限定されない。図16(b)及び図16(c)を参照して以下に詳述するように、撹拌部材31の回転中心から最外周部までの寸法は、撹拌部材31の長手方向の位置毎に異なるように設定されても良い。

図16(b)は、回転軸31bの中心からシート部31aの先端までの長さが、長手位置で異なる第1例の構成を示す断面図である。図16(b)に示されるように、シート部31a1の右端の方が左端の方よりも、回転軸31bの中心からシート部31a1の先端までの長さが長い。反対に、シート部31a2の左端の方が右端の方よりも、回転軸31bの中心からシート部31a2の先端までの長さが長い。ここで、シート部31a1の右端は現像室底面に接触するが、シート部31a1の左端は現像室底面に接触しないように設定した。また、シート部31a2の左端は現像室底面に接触するが、シート部31a2の右端は現像室底面に接触しないように設定した。

こうした構成によれば、シート部31a1の右端の方が左端よりもシート部31a1の先端の回転が遅れ、トナーは左端から右端に送られる。また、シート部31a2の左端の方が右端よりもシート部31a2の先端の回転が遅れ、トナーは右端から左端に送られる。このように、回転軸31bの中心からシート部31aの先端までの長さが、長手位置で異なる撹拌部材31を用いることで、現像室18bの内部のトナーを長手方向に撹拌することができる。また、異なる長手方向にトナーを送ることができるシート部31aを2枚以上持つことで、効率良く長手方向にトナーを混合することができる。これにより、現像室18bの内部の新しいトナーと劣化トナーを長手方向で充分に混合することができ、また、現像室18bの内部の長手位置で、新しいトナーと劣化トナーの比率が異なることを防止することができる。その結果、新しいトナーと劣化トナーが静電凝集することによって発生する画像白地部への“かぶり”や、一枚の画像の中で新しいトナーが多い部分と少ない部分で画像濃度に差が出る“濃度ムラ”等の画像不良を防止することができる。

図16(c)は、回転軸31bの中心からシート部31aの先端までの長さが、長手位置で異なる第2例の構成を示す断面図である。図16(c)に示されるように、シート部31a3及びシート部31a4は、中央の方が両端よりも、回転軸31bの中心からシート部31aの先端までの長さが長い。ここで、シート部31a3及びシート部31a4の中央は現像室底面に接触するが、シート部31a3及びシート部31a4の両端は現像室底面に接触しないように設定した。このように設定した場合、シート部31a3及びシート部31a4の中央の方が両端よりもシート部31a先端の回転が遅れ、トナーは両端から中央に送られる。このように、回転軸31b中心からシート部31a先端までの長さが長手位置で異なる撹拌部材31を用いることで、現像室18bの内部のトナーを長手方向に撹拌することができる。

[撹拌部材の回転方向]

図16(d)は、現像ユニット98において、撹拌部材31の回転方向を示す説明図である。実施例2〜4では、図16(d)に示されるように、撹拌部材31は、第2開口45との対向部において表面が下から上へと移動ように回転する。このように設定すると、第2開口45の付近のトナーがバッファ室18cの内部に盛り上げられる。

そうすると、バッファ室18cの内部のトナーが現像室18bに過剰に崩落することを防止できる。従って、バッファ室18cの内部のトナー、及び、現像室18bの内部のトナーの混合は防止される。これにより、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを低減できる。但し、撹拌部材31の回転方向を限定するものではなく、撹拌部材31は、第2開口45との対向部において表面が上から下へ移動するように回転してもよい。なお、実施例1では、供給ローラ20は、第2開口45との対向部において表面が上から下へ移動するように回転するが、この形態に限定されずに逆方向に回転してもよい。

[撹拌部材の形状、材質]

実施例2〜4では、撹拌部材31は、トナーを撹拌するための撹拌部としての可撓性を有するシート部31aと、シート部31aが取り付けられると共に回転駆動力を受けるための回転軸31bとを有している。このような撹拌部材31を用いることで、効率良くトナーを撹拌したり、搬送したりできる。しかし、必ずしもこのような撹拌部材の形状、材質に限定されるものではない。例えば、シート部31aにトナーが通過可能な穴を設けても良い。また、可撓性がない、剛体の材質を用いてもよい。

[撹拌部材のシート枚数]

実施例2〜4では、四角柱形状の回転軸31bの2面に、シート部31aを2枚取り付けた回転軸31bを用いた。2枚のシート部31aを貼り付けることで、供給ローラ20へのトナー供給量を増やすことができ、供給ローラ20から現像ローラ17へのトナー供給を安定させることができ、トナー供給不良による画像ムラ等の画像不具合の発生を抑制することが可能となる。しかし、この構成に限定されるものではない。例えば、多角柱形状の回転軸31bの複数面に、シート部31aを複数枚取り付けてもよい。

[プロセスカートリッジ形態]

実施例1〜4では、現像ユニット4及び感光体ユニット13を一体的にカートリッジ化して、画像形成装置100に対して着脱自在なプロセスカートリッジ7とした。しかし、この構成に限定されるものではない。例えば、感光体ドラム1を画像形成装置100に固定配置して、現像ユニット4のみを画像形成装置100に着脱自在なカートリッジ(現像カートリッジ)として交換する構成の画像形成装置においても、同様に本発明を適用することができる。あるいは、現像ユニット4を画像形成装置100に固定配置して、この現像ユニット4にトナーを補給する構成の画像形成装置においても、同様に本発明を適用することができる。

以上のように、実施例1〜4及び他の実施例の現像ユニットによれば、第1開口44の下端44aが、トナー収納室搬送部材22の搬送支持軸22b及び第2開口45の上端45aよりも高く設定される。このことから、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻り量が低減される。この一方で、第2開口45の下端45bは、現像室18bの現像室底面26cと連続して形成されると共に、第2開口45の下端45bで現像室18bの現像室底面26cが水平線aと形成する角度は、1成分現像剤の安息角よりも大きく設定される。このことから、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの補給が十分な速度で行われる。これらの結果、装置内部の形状によって、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを抑制すると共に、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの補給を十分な速度で行うことができる。

また、実施例1〜4の現像ユニットによれば、トナー収納室18aから現像室18bへのトナーの補給にあたってトナーを補給する制御機構が別途必要ない。その結果、現像ユニットの低コスト化が実現される。また、長時間に渡って安定して使用可能な現像ユニットが提供される。なお、実施例1〜4では、補給制御を行わなかったが、補給制御を行っても良い。例えば、現像装置にトナー劣化を検知する手段を備えて、トナー劣化を検知した場合、現像室18bからトナーを強制的に排出し、本発明を用いて、トナー収納室18aから現像室18bにトナーを補給しても良い。これにより、現像室18bの内部に、著しく劣化したトナーが溜まらないので、現像装置の内部の部材へのトナー融着を防止することができ、長期間に渡って安定して現像装置を使用することができる。

さらに、実施例1〜4の現像ユニットによれば、中間転写ベルト5の鉛直下方にプロセスカートリッジ7及び現像ユニット4が配置される。また、中間転写ベルト5の上方に定着装置10が配置される。定着装置10の熱がプロセスカートリッジ7、現像ユニット4、スキャナユニット3といった離れた位置まで伝熱する現象(影響)は、中間転写ベルト5の領域のために低減される。こうした現象を抑制するために確保された空間は廃除又は減少可能となることから、画像形成装置100の高さが低減され、また、画像形成装置100の小型化が実現される。

また、実施例1〜4の現像ユニットによれば、撹拌部材31がバッファ室18cの外部を回転領域とすることから、撹拌部材31がバッファ室18cの内部で回転することはない。その結果、撹拌部材31の回転によって、トナーが現像室18bからバッファ室18cを介してトナー収納室18aへと戻る現象は抑制される。

さらに、実施例1〜4の現像ユニットによれば、撹拌室18dの内部で撹拌部材31が新しいトナー及び劣化したトナーを十分に混合した後に、現像室18bの内部にトナーが供給される。その結果、新しいトナー及び劣化したトナーが静電凝集することで発生する画像白地部へのかぶり現象や、一枚の画像の中で新しいトナーが多い部分と少ない部分で画像濃度に差が出る濃度ムラ現象等の画像不良が抑制される。

また、実施例1〜4の現像ユニットによれば、現像室18bの内部には、撹拌部材31及び撹拌部材25が配置される。その結果、撹拌部材31の回転によって、新しいトナー及び劣化したトナーが十分に混合される。同時に、撹拌部材25の移動によって、トナーが供給ローラ20に効率良く担持される。

実施例3の現像ユニット84によれば、撹拌室18dにおいて、撹拌部材31を用いて新しいトナーと劣化トナーを充分に混合した後で、現像室18bにトナーを供給する。このために、新しいトナーと劣化トナーが静電凝集することによって発生する画像白地部への“かぶり”や、一枚の画像の中で新しいトナーが多い部分と少ない部分で画像濃度に差が出る“濃度ムラ”等の画像不良を防止することができる。

また、実施例3の現像ユニット84によれば、現像室18bの内部の供給ローラ20と、現像室18bとトナー収納室18aとを隔てる隔壁26との間に撹拌部25aを揺動可能に配設している。これにより、現像室18bに供給されたトナーを撹拌し、供給ローラ20へのトナー供給を促進することができる。従って、供給ローラ20から現像ローラ17へのトナー供給を安定させることができ、トナー供給不良による画像ムラ等の画像不具合の発生を抑制することが可能となる。

実施例4の現像ユニット94によれば、撹拌部材31により、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを低減すること、及び、トナー収納室18aから現像室18bに充分な速度でトナー補給が可能であることが同時に実現される。また、撹拌部材25により、現像室18bに供給されたトナーを撹拌し、供給ローラ20へのトナー供給を促進することができる。このように、2つの撹拌部材のうち1つに、現像室18bからトナー収納室18aへのトナーの戻りを低減すること、及び、トナー収納室18aから現像室18bに充分な速度でトナー補給が可能であることを同時に実現する機能を持たせることができる。他方で、供給ローラ20へのトナー供給を更に促進する機能を持たせることができる。これらの機能を、現像室18bにトナー収納室18aから新しいトナーを補給する制御が無く、かつ、補給手段が簡易な構成で実現することができる。これにより、低いコストで、現像室18bにトナー収納室18aから新しいトナーを補給することができ、長期間に渡って安定して使用可能な現像装置を提供することができる。また、供給ローラ20から現像ローラ17へのトナーの供給を安定させることができ、トナーの供給不良による画像ムラ等の画像不具合の発生を抑制することが可能となる。