JP5194973B2 - 光源装置、モニタ装置、プロジェクタ、及び光源装置の駆動方法 - Google Patents

光源装置、モニタ装置、プロジェクタ、及び光源装置の駆動方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5194973B2 JP5194973B2 JP2008101943A JP2008101943A JP5194973B2 JP 5194973 B2 JP5194973 B2 JP 5194973B2 JP 2008101943 A JP2008101943 A JP 2008101943A JP 2008101943 A JP2008101943 A JP 2008101943A JP 5194973 B2 JP5194973 B2 JP 5194973B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- laser light

- light source

- driving

- light sources

- value

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Projection Apparatus (AREA)

- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

- Semiconductor Lasers (AREA)

Description

更に、画像信号等に応じて光源の出力を確実に制御することで、より高画質なプロジェクタを提供することにある。

特に、第1の駆動値は少なくとも一つのレーザ光源のしきい値未満の値であり、第2の駆動値は前記少なくとも一つのレーザ光源のしきい値を超える値であり、特性の個体差が最も大きい「しきい値」を避けているので、出力特性ばらつきの影響をより良く低減できる。本発明では、「しきい値」を、出力特性曲線で(出力)/(駆動値)の勾配が最も大きくなる点と定義したため、しきい値は出力特性曲線の中で駆動値の上昇に応じて光量が上昇していく領域(遷移領域)の略中央に位置することになり、特性の個体差が最も大きい箇所になるからである。

例えば、全てのレーザ光源に対してスイッチ回路を直列に接続し、第1の駆動値または第2の駆動値で駆動する構成としても良いが、その場合、得られる光量はとびとびの値をとる(離散的な値になる)。より連続的な光量調整を行う方法として、レーザ光源の数を増やす(階調数を増やす)ことが考えられるが、装置が大型化するという欠点がある。その点、上記の構成を採った場合、駆動値調整回路が光量調整レーザ光源に供給される駆動値を連続的(アナログ的)に適宜調整して、第1,第2の駆動値による駆動で得られたとびとびの値の間を補完するので、装置が大型化することなく、レーザ光源の数に対応した離散的な光量をより確実に制御でき、かつ、よりきめ細かな光量調整が可能になる。

この構成によれば、第1、第2の駆動値が、光源装置が有する全てのレーザ光源のしきい値を避けた値に設定されることになり、出力特性ばらつきの影響をより効果的に低減することができる。

例えば、横軸を駆動値(例えば電流値)、縦軸を出力(例えば光量)とした出力特性曲線を想定した場合、レーザ光源間の出力特性曲線の個体差は、縦軸(出力の大小)方向のシフト(ばらつき)よりも横軸(駆動値の大小)方向のシフト(ばらつき)の方が大きいのが一般的である。したがって、全てのレーザ光源において出力がゼロになる駆動値を第1の駆動値に設定し、全てのレーザ光源において出力が最大になる駆動値を超える値を第2の駆動値に設定すれば、出力特性ばらつきの影響を最大限低減することができる。

この構成においては、光量調整レーザ光源から発光された光は、光量検出部によって受光される。光量検出部は、例えば、検出した光量を電気的な検出量として電気信号に変換する。この電気信号は、例えば、光源駆動部に送信され、光源駆動部にて演算処理が行われた後に、駆動値調整回路に出力される。駆動値調整回路は、光量検出部の検出量、即ち、光量調整レーザ光源から射出された光量に基づいて、光量調整レーザ光源に供給する駆動値を調整する。

この構成によれば、光量調整レーザ光源から実際に射出された光量に基づいて、駆動値調整回路は、フィードバック制御を行い、光量調整レーザ光源に供給する駆動値を調整することができる。従って、レーザ光源の数に対応した離散的な光量をより確実に制御でき、細かに光量を調整することができ、更に高精度に調光することができる。

光量検出部は、例えば、光量検出部と光量調整レーザ光源との位置関係に起因して、光量調整レーザ光源から射出される光を確実に検出できない場合がある。

本発明の構成によれば、前記光量調整レーザ光源から射出された光は、光学素子に入射し、光学素子は、光量調整レーザ光源から射出される光を光学素子に導く。従って、光学素子は、光量検出部による光検出機能を補完し、確実に光を光量検出部に導くことができる。

なお、均一化光学素子は、光源装置の外部に設けられていても良い。また、均一化光学素子は、光源装置を備えた光学装置、例えば、モニタ装置或いはプロジェクタに含まれていても良い。このようにすれば、光源装置を備えた光学装置を構成する部品点数の削減を実現できる。

このような光学素子は、計算機合成ホログラムであることが好ましい。計算機合成ホログラムは、計算機を用いて、光の反射,回折,及び干渉等の物理シミュレーションを行い、ホログラム面上における干渉縞のデータを計算し、表示デバイス等を用いて作製される。

複数のレーザ光源を備える光源装置においては、複数のレーザ光源のうち特定のレーザ光源の駆動頻度を多くして他のレーザ光源を休止させてしまうと、複数のレーザ光源の発光時間が不均一になる。そのため、複数のレーザ光源の発光時間に関して個体差が生じ、特定のレーザ光源の発光寿命が短くなるという問題がある。

本発明の構成によれば、記憶部は、複数のレーザ光源の各々が時間経過に伴って点灯又は消灯した履歴情報、即ち、複数のレーザ光源の各々に関する駆動履歴情報を記憶する。駆動履歴情報は、光源駆動部がレーザ光源を駆動させながら、同時に記憶部に記憶される。光源駆動部は、駆動履歴情報に基づいて、前記複数のレーザ光源の各々を選択的に駆動する。具体的に、光源駆動部は、複数のレーザ光源の各々に関する複数の情報を含む駆動履歴情報を総合的に判断し、特定のレーザ光源が頻繁に駆動することがないように、或いは、特定のレーザ光源を休止させることがないように、複数のレーザ光源の中から選択的にレーザ光源を駆動する。これによって、複数のレーザ光源の駆動頻度が平均化されるように、光源装置の光量が制御される。そのため、複数のレーザ光源の駆動回数又は駆動時間が均一になり、複数のレーザ光源の発光時間に関する個体差が生じることを防止できる。従って、特定のレーザ光源の発光寿命が短くなるという問題を解決し、複数のレーザ光源の発光寿命を平均的に延ばすことができる。

このようにすれば、複数のレーザ光源の駆動頻度が平均化され、光源装置の光量が制御される。そのため、複数のレーザ光源の駆動回数又は駆動時間が均一になり、複数のレーザ光源の発光時間に関する個体差が生じることを防止できる。従って、特定のレーザ光源の発光寿命が短くなるという問題を解決し、複数のレーザ光源の発光寿命を平均的に延ばすことができる。

この方法の記憶工程においては、複数のレーザ光源の各々が時間経過に伴って点灯又は消灯した履歴情報、即ち、複数のレーザ光源の各々に関する駆動履歴情報が記憶される。この駆動履歴情報には、光源駆動部が各レーザ光源を過去に駆動した情報、具体的には、これまでに各レーザ光源を駆動した回数,駆動時間,連続駆動回数,連続駆動時間、及び直前に各レーザ光源が発光していたかどうかに関する情報等が含まれる。このような駆動履歴情報は、光源駆動工程が行なわれながら同時に記憶部に記憶される。

光源駆動工程において、光源駆動部は、このような駆動履歴情報に基づいて、前記複数のレーザ光源の各々を選択的に駆動する。具体的に、光源駆動部は、複数のレーザ光源の各々に関する上記の複数の情報を含む駆動履歴情報を総合的に判断し、特定のレーザ光源が頻繁に駆動することがないように、或いは、特定のレーザ光源を休止させることがないように、複数のレーザ光源の中から選択的にレーザ光源を駆動する。これによって、複数のレーザ光源の駆動頻度が平均化されるように、光源装置の光量が制御される。そのため、複数のレーザ光源の駆動回数又は駆動時間が均一になり、複数のレーザ光源の発光時間に関する個体差が生じることを防止できる。従って、特定のレーザ光源の発光寿命が短くなるという問題を解決し、複数のレーザ光源の発光寿命を平均的に延ばすことができる。

このようにすれば、複数のレーザ光源の各々について、連続的にレーザ光源を駆動することが防止される。このため、上記と同様の効果が得られる。

また、この方法においては、光源駆動部は、直前まで駆動していたレーザ光源の駆動を休止させると共に、直前まで駆動していなかったレーザ光源を駆動させても良い。

このようにすれば、複数のレーザ光源の各々について、連続的にレーザ光源の駆動を休止させることを防止できる。

このようにすれば、複数のレーザ光源の各々について、駆動回数又は駆動時間が多いレーザ光源を駆動することが防止され、駆動回数又は駆動時間が少ないレーザ光源の駆動を休止することが防止される。このため、上記と同様の効果が得られる。

このようにすれば、複数のレーザ光源の各々について、連続して駆動した回数又は時間が多いレーザ光源を駆動することが防止され、連続して駆動した回数又は時間が少ないレーザ光源の駆動を休止することが防止される。このため、上記と同様の効果が得られる。

このようにすれば、複数のレーザ光源の各々がランダムに駆動されるので、複数のレーザ光源の駆動頻度が平均化され、光源装置の光量が制御される。このため、上記と同様の効果が得られる。

本実施の形態は、本発明に係る光源装置を、半導体レーザアレイである半導体レーザ(LD)光源装置(以降、レーザ光源装置)に適用した例である。

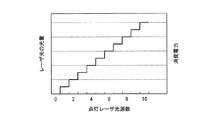

図1は、本発明の第1の実施の形態に係るレーザ光源装置の概略構成図である。本実施形態に係るレーザ光源装置2は、レーザ光を射出する複数(本実施形態では10個)のレーザ光源10と、これらレーザ光源10を駆動する光源駆動部12とを備える。複数のレーザ光源10は、アレイ化されている。例えば、同一基板上に形成されている。より具体的には、各レーザ光源10は、光の共振する方向が基板面10aに対して垂直であり、レーザ光が基板面10aに対して垂直に射出するVCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)型と呼ばれるもので、複数のレーザ光源10(発光部)が1列に並ぶ1次元のアレイ構造を有する。これにより、レーザ光源相互の隙間を小さくすることで、発光量を均一化することができる。又、隣り合うレーザ光源10の間の距離は、一定の距離となっている。なお、レーザ光源10は、必ずしも複数の発光部が同一基板上に形成されたものに限ることはなく、個別に作製された複数のレーザ光源を支持基板上に実装するなどしてアレイ化したものであってもよい。また、レーザ光源10は、光源駆動部12に接続されている。本実施形態の場合、光源駆動部12は、10個全てのレーザ光源10を第1の電流値(第1の駆動値)または第2の電流値(第2の駆動値)で駆動する。

図4(a)は、1個のレーザ光源10への投入電流とレーザ光量との関係を示す図、いわゆる出力特性曲線であり、横軸が電流I(無単位)、縦軸が光量L(無単位)である。電流をゼロから増加させていくと、ある程度までは発光が開始しないが、ある値を超えると発光が開始し、それ以降は電流の増加に伴って光量が増加する領域S(遷移領域と呼ぶ)がしばらく続く。そして、ある値のところで光量が最大となり、それ以降は電流を増加させても光量はむしろ減少する。レーザ光源10は、一般的に以上のような出力特性を示す。図4(b)は横軸に電流I(無単位)、縦軸に光量/電流(dL/dI、無単位)をとり、これらの関係を示したものである。本実施形態では、光量/電流の値が最大、すなわち、出力特性曲線の勾配が最大となるときの電流値を「しきい値」と定義する。

ここでは、レーザ光源装置を備えるプロジェクタの概略動作を含んで説明する。まず、外部装置(ビデオデッキ及びDVDプレーヤ等の再生装置やパーソナルコンピュータ)によって出力された画像データを画像データ制御部20で解析を行い、画像データ制御部20は、画面上の最大輝度から必要な光源の出力をレーザ光源装置2の光源制御回路16へ送信する。同時に、画像データ制御部20は、表示制御部22に画像データを送信する。

又、照明光として射出する光の色度及び/或いは輝度において個体差の少ない、品質の安定したレーザ光源装置を実現することができる。更に、個体差のある個々のレーザ光源を有効に活用し、資源を無駄にせず、低コストな製造に適応できる。

本実施の形態では、レーザ光源10の数は、図示の例では10個となっているが、10個に限る必要はなく複数のうちの他(10個以外)の数としてもよい。又、隣り合うレーザ光源10の間の距離は、一定の距離としたが、レーザ光源10は、必ずしも一定の間隔で規則的に配列されている必要はなく、ところによって間隔が異なる構成としてもよい。

更に、レーザ光源10としては、赤色、青色、又は、緑色の各色光を射出するレーザ光源10でもよく、その場合には、ON/OFFのレーザ光源10のそれぞれの数を切り替えることにより、ホワイトバランスを調整してもよい。

次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。

本実施の形態においては、上記の第1の実施の形態と同一構成には同一符号を付して説明を省略している。

なお、本実施の形態においては、「駆動」或いは「非駆動」という文言を適宜用いている。これは、第1の電流値または第2の電流値によってレーザ光源10を点灯又は消灯させることを意味する。

図9は、本発明の第2の実施の形態に係るレーザ光源装置の概略回路図である。

図8に示すように、本実施形態に係るレーザ光源装置32は、レーザ光を射出する複数のレーザ光源10と、これらレーザ光源10を駆動する光源駆動部12と、駆動履歴情報記憶部(記憶部)13とを備える。

図9に示すように、本実施形態におけるレーザ光源10の個数は24個である。複数のレーザ光源10の各々には、(1)〜(24)までのエミッタ番号が付されている。また、レーザ光源10の個数に応じて、24個のスイッチ回路18が設けられている。そして、スイッチ回路18は、エミッタ番号(1)〜(24)の各々のレーザ光源10に供給される光源駆動回路14からの駆動電流をON/OFFさせる。そして、光源駆動工程において、光源駆動部12は、エミッタ番号(1)〜(24)の各々のレーザ光源10を選択的に駆動する。また、光源駆動工程においては、駆動している少なくとも一つの前記レーザ光源の駆動を休止し、駆動していない少なくとも一つの前記レーザ光源が駆動する。これによって、複数のレーザ光源10から生じる全体の光量が制御される。

駆動履歴情報記憶部13には、記憶工程が行なわれている間に、時間経過に伴って点灯又は消灯する複数のレーザ光源10の各々に関する駆動履歴情報が記憶される。

具体的には、光源制御回路16がレーザ光源10を制御しながらレーザ光源10の各々の駆動に関する情報を駆動履歴情報記憶部13に出力し、駆動履歴情報記憶部13は、光源制御回路16から出力された情報を逐一記憶する。そのため、駆動履歴情報記憶部13には、時間の経過に伴ったレーザ光源10の各々の駆動に関する駆動履歴情報が時系列的に記憶される。

光源制御回路16は、複数のレーザ光源10の各々を単純に選択するだけでなく、駆動履歴情報記憶部13に記憶された駆動履歴情報に基づいて、或いは、光源制御回路16内における演算処理にて発生させた乱数に基づいて、1次選択工程と2次選択工程とを行なう。第1次選択工程においては、駆動直前情報,累積駆動情報,及び連続駆動情報のいずれかに基づいて、複数のレーザ光源10の各々が選択される。第2次選択工程においては、第1次選択工程において選択された複数のレーザ光源10の中から、レーザ光源10がランダムに選択される。そして、第2次選択工程において選択されたレーザ光源10は駆動又は非駆動になる。ここで、ランダムにレーザ光源10を選択する第2次選択工程においては、駆動履歴情報に基づかずに、演算処理にて発生させた乱数のみに基づいてレーザ光源10を選択してもよい。また、演算処理にて発生させた乱数と駆動履歴情報との両方に基づいて、レーザ光源10を選択してもよい。

また、光源制御回路16は、第1次選択工程を行なう前に、駆動直前情報,累積駆動情報,及び連続駆動情報のいずれかを選択する駆動情報選択工程を行なってもよい。この場合、駆動情報選択工程によって選択された駆動情報に基づいて、第1次選択工程が行なわれる。

図10は、レーザ光源装置32の駆動方法を説明するためのタイムチャート図である。具体的に、図10は、駆動するレーザ光源の総数と、エミッタ番号(1)〜(24)の各々が駆動するかしないかを示す駆動状態と、を時間の経過(横軸)に伴って示したタイムチャート図である。また、図10においては、時間の経過に伴って、ステップ番号が順次増加し、各ステップにおけるエミッタ番号(1)〜(24)の駆動状態が示されている。また、図10において、色づけされた格子は「駆動」を意味し、色づけされていない、即ち白色の格子は「非駆動」を意味する。

このように、レーザ光源装置32においては、時間の経過に伴って、ステップが増加し、ステップ毎に駆動するレーザ光源の総数が設定されており、当該レーザ光源の総数に応じてエミッタ番号(1)〜(24)の中からレーザ光源が選択され、選択されたレーザ光源が駆動する。

次に、各情報に基づいて複数のレーザ光源10を駆動する場合について説明する。

駆動直前情報に基づく駆動方法は、光源駆動部12がレーザ光源10を駆動する直前にてレーザ光源10を駆動していたか否かに関する情報に基づいて、エミッタ番号(1)〜(24)の中からレーザ光源が選択され、選択されたレーザ光源を駆動する方法である。

最初に、駆動するレーザ光源の総数が24個であるステップS1においては、エミッタ番号(1)〜(24)の全てのレーザ光源が駆動する。

次に、駆動するレーザ光源の総数が23個であるステップS2においては、エミッタ番号(1)のレーザ光源のみが「非駆動」になり、エミッタ番号(2)〜(24)が「駆動」になる。

次に、駆動するレーザ光源の総数が20個であるステップS3に進むと、直前まで「非駆動」であったエミッタ番号(1)のレーザ光源が「駆動」になり、直前まで「駆動」であったエミッタ番号(2)〜(5)のレーザ光源が「非駆動」になる。また、エミッタ番号(6)〜(24)のレーザ光源の「駆動」は維持される。

次に、駆動するレーザ光源の総数が10個であるステップS4に進むと、直前まで「非駆動」であったエミッタ番号(2)〜(5)のレーザ光源が「駆動」になり、直前まで「駆動」であったエミッタ番号(6)〜(15)のレーザ光源が「非駆動」になる。また、エミッタ番号(21)〜(24)のレーザ光源は、新たに「非駆動」になる。また、エミッタ番号(1),(16)〜(20)のレーザ光源の「駆動」は維持される。

次に、駆動するレーザ光源の総数がステップS4と同じであるステップS5に進むと、直前まで「非駆動」であったエミッタ番号(6)〜(11),(21)〜(24)のレーザ光源が「駆動」になり、直前まで「駆動」であったエミッタ番号(1)〜(5),(16)〜(20)のレーザ光源が「非駆動」になる。また、エミッタ番号(12)〜(15)のレーザ光源の「非駆動」が維持される。

このような駆動工程においては、駆動直前情報に基づいて、駆動していたレーザ光源の駆動を休止させ、駆動していなかったレーザ光源の駆動を駆動させている。換言すると、第1ステップ(直前ステップ)において駆動していたレーザ光源の駆動を、第1ステップの次の第2ステップにおいて休止させ、かつ、第1ステップにおいて駆動していなかったレーザ光源の駆動を第2ステップにおいて駆動させている。

そのため、複数のレーザ光源の各々について、連続的にレーザ光源を駆動することが防止され、連続的にレーザ光源の駆動を休止することが防止される。従って、特定のレーザ光源が頻繁に駆動することがないように、或いは、特定のレーザ光源を休止させることがないように、複数のレーザ光源の中から選択的にレーザ光源を駆動することができる。これによって、複数のレーザ光源の駆動頻度が平均化されるように、光源装置の光量が制御される。そのため、複数のレーザ光源の駆動回数又は駆動時間が均一になり、複数のレーザ光源の発光時間に関する個体差が生じることを防止できる。

累積駆動情報に基づく駆動方法は、複数のレーザ光源10の各々における累積的な駆動回数又は駆動時間に関する情報に基づいて、エミッタ番号(1)〜(24)の中からレーザ光源が選択され、選択されたレーザ光源を駆動する方法である。

例えば、全てのレーザ光源が駆動しているステップS6の終了時において、エミッタ番号(1)〜(24)の各々における累積駆動回数を参照すると、エミッタ番号(1)〜(5)及び(12)〜(15)のレーザ光源の累積駆動回数は、4回である。一方、エミッタ番号(6)〜(11)及び(16)〜(24)のレーザ光源の累積駆動回数は、5回である。即ち、累積駆動回数が5回であるレーザ光源の個数は、15個である。このように、累積駆動回数が相対的に多いレーザ光源と、累積駆動回数が相対的に少ないレーザ光源とが見出される。

次に、駆動するレーザ光源の総数が20個であるステップS7に進むと、累積駆動回数が5回であるレーザ光源の中から、エミッタ番号(10),(11),(19),及び(20)が選択され、「非駆動」になる。換言すると、上述した第2次選択工程によって、累積駆動回数が5回である15個のレーザ光源の中から4個のレーザ光源が選択され、「非駆動」になる。また、換言すると、エミッタ番号(6)〜(9),(16)〜(18),及び(21)〜(24)は、ステップS7において引き続き「駆動」である。

また、ステップS7においては、累積駆動回数が4回であるレーザ光源は、「駆動」になる。

そのため、駆動回数又は駆動時間が相対的に多いレーザ光源を駆動することが防止され、駆動回数又は駆動時間が相対的に少ないレーザ光源の駆動を休止することが防止される。また、上記の駆動方法と同様の効果が得られる。

連続駆動情報に基づく駆動方法は、複数のレーザ光源10の各々における連続的な駆動に関する情報に基づいて、エミッタ番号(1)〜(24)の中からレーザ光源が選択され、選択されたレーザ光源を駆動する方法である。

駆動するレーザ光源の総数が20個であるステップS8,駆動するレーザ光源の総数が15個であるステップS9,及び駆動するレーザ光源の総数が16個であるステップS10が順次行なわれる。ここで、エミッタ番号(1)〜(24)の各々における連続駆動回数を参照すると、エミッタ番号(1),(18)のレーザ光源は、ステップS6〜S10まで連続して駆動しており、その連続駆動回数は5回であり、複数のレーザ光源の中で連続駆動回数が最も多いことが見出される。

次に、駆動するレーザ光源の総数が10個であるステップS11に進むと、連続駆動回数が最も多いエミッタ番号(1),(18)のレーザ光源は「非駆動」になり、連続駆動回数が少ないレーザ光源は「駆動」になる。

このような駆動工程においては、連続駆動情報に基づいて、複数のレーザ光源の中で連続して駆動した回数又は時間が相対的に多いレーザ光源を駆動せずに、連続して駆動した回数又は時間が相対的に少ないレーザ光源を駆動している。

そのため、連続して駆動した回数又は時間が多いレーザ光源を駆動することが防止され、連続して駆動した回数又は時間が少ないレーザ光源の駆動を休止することが防止される。また、上記の駆動方法と同様の効果が得られる。

例えば、エミッタ番号をシフトさせることにより、即ち、エミッタ番号に整数を加算するプログラムを用いて、算出されたエミッタ番号のレーザ光源を選択して駆動してもよい。

また、上述した複数の駆動方法を組み合わせることにより、複数のレーザ光源の駆動を制御してもよい。また、上述した複数の駆動方法のうち、いずれかの駆動方法を優先的に行なってもよい。

また、「駆動するレーザ光源の総数」,「エミッタ番号」,及び「ステップ番号」が決められた複数のルックアップテーブルを予め駆動履歴情報記憶部13に記憶しておき、光源制御回路16が駆動履歴情報記憶部13から特定のルックアップテーブルを読み出し、読み出されたルックアップテーブルに基づいて、複数のレーザ光源を駆動してもよい。

このような場合であっても、複数のレーザ光源の駆動頻度が平均化され、光源装置の光量が制御され、上記と同様の効果が得られる。

なお、図10におけるステップS1〜16の各々が実行される時間、即ち、レーザ光源10の各々の駆動状態が維持される時間又は非駆動状態が維持される時間は、例えば、1フレーム(1/60秒)の時間に相当している。なお、ステップS1〜16の各々が実行される時間は、これに限定されることなく、適切に設定される。

図11は、本発明の第3の実施の形態に係るレーザ光源装置の概略構成図である。本実施の形態に係るレーザ光源装置4は、レーザ光源10と、光源駆動部26と、ホログラム素子(光学素子)29と、フォトダイオード(光量検出部)31と、I/V変換部(光量検出部)33とを備える。

光源駆動部26は、光源制御回路28と、光源駆動回路14と、スイッチ制御回路27とを備える。また、光源駆動部26は、少なくとも一つ(本実施形態の場合は1個)の光量調整レーザ光源10xを連続的な電流値で制御し、残り(本実施形態の場合は9個)のレーザ光源10を第1の電流値または第2の電流値で駆動する。

本発明の第4の実施の形態について次に説明する。

図13は、本発明の第4の実施の形態に係るモニタ装置の概略構成図である。本実施の形態に係るモニタ装置50は、装置本体52と、光伝送部54と、を備える。装置本体52は、前述した第1の実施の形態のレーザ光源装置2を備え、その他に、光波長変換素子56及び反射ミラー58を備える。

本発明の第5の実施の形態について次に説明する。

図14は、本発明の第5の実施の形態に係るプロジェクタの概略構成図である。図中においては、簡略化のためプロジェクタ70を構成する筐体は省略している。本実施の形態に係るプロジェクタ70は、赤色光を射出する赤色レーザ光源装置72Rと、緑色光を射出する緑色レーザ光源装置72Gと、青色光を射出する青色レーザ光源装置72Bと、を備える。

このようにすれば、プロジェクタが、光量調整レーザ光源10xを監視するためのホログラムを備える必要がなくなるため、プロジェクタを構成する部品点数の削減を実現できる。

又、走査型のプロジェクタとしてもよい。

Claims (17)

- レーザ光を射出する複数のレーザ光源と、

前記複数のレーザ光源のうちの少なくとも一つのレーザ光源を第1の駆動値又は第2の駆動値で駆動する光源駆動部と、

を有し、

前記光源駆動部は、前記複数のレーザ光源のうち前記第1の駆動値で駆動するレーザ光源の数又は前記複数のレーザ光源のうち前記第2の駆動値で駆動するレーザ光源の数の少なくとも一方を切り替えることにより、前記複数のレーザ光源が射出するレーザ光の全体の出力を制御し、

前記第1の駆動値は、前記複数のレーザ光源のうち、少なくとも一つのレーザ光源のしきい値未満の値であり、

前記第2の駆動値は、前記少なくとも一つのレーザ光源のしきい値を超える値であり、

前記光源駆動部が、前記複数のレーザ光源のうちの一部のレーザ光源に直列に接続されたスイッチ回路と、前記スイッチ回路に接続されていない光量調整レーザ光源に直列に接続された駆動値調整回路と、を備え、

前記スイッチ回路によって、前記第1の駆動値、前記第2の駆動値のいずれか一方が前記スイッチ回路に接続されたレーザ光源に供給され、

前記駆動値調整回路によって、前記駆動値調整回路に接続された前記光量調整レーザ光源に供給される駆動値が調整されることを特徴とする光源装置。 - 請求項1に記載の光源装置において、

前記第1の駆動値は、前記複数のレーザ光源が有する複数のしきい値のうち、最も小さいしきい値未満の値であり、

前記第2の駆動値は、前記複数のレーザ光源が有する複数のしきい値のうち、最も大きいしきい値を超える値であることを特徴とする光源装置。 - 請求項2に記載の光源装置において、

前記第1の駆動値は、前記複数のレーザ光源の全てにおいて出力がゼロになる駆動値であり、

前記第2の駆動値は、前記複数のレーザ光源の全てにおいて出力が最大になる駆動値を超える値であることを特徴とする光源装置。 - 請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の光源装置において、

前記光量調整レーザ光源から射出される光の光量を検出する光量検出部を備え、

前記光量検出部が検出した光量に基づいて、前記駆動値調整回路は、前記光量調整レーザ光源に供給される駆動値を調整することを特徴とする光源装置。 - 請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の光源装置において、

前記光量検出部は、前記光量調整レーザ光源から射出される光の少なくとも一部を導く光学素子を備えることを特徴とする光源装置。 - 請求項5に記載の光源装置において、

前記光学素子は、前記複数のレーザ光源及び前記光量調整レーザ光源から射出される光の照度分布を均一化する均一化光学素子の一部を構成していることを特徴とする光源装置。 - 請求項1ないし請求項6のいずれか一項に記載の光源装置において、

時間経過に伴って点灯又は消灯する前記複数のレーザ光源の各々に関する駆動履歴情報を記憶する記憶部を備え、

前記光源駆動部は、光源制御回路を有し、

前記光源制御回路は、前記記憶部に記憶された前記駆動履歴情報に基づいて、前記複数のレーザ光源の各々を選択的に駆動することを特徴とする光源装置。 - 請求項1ないし請求項7のいずれか一項に記載の光源装置において、

前記複数のレーザ光源は、アレイ化されていることを特徴とする光源装置。 - 請求項1ないし請求項8のいずれか一項に記載の光源装置と、

前記光源装置により照明された被写体を撮像する撮像部と、

を含むことを特徴とするモニタ装置。 - 請求項1ないし請求項8のいずれか一項に記載の光源装置と、

前記光源装置からの光を画像信号に応じて変調する変調部と、

を含むことを特徴とするプロジェクタ。 - レーザ光を射出する複数のレーザ光源を第1の駆動値又は第2の駆動値で駆動する光源駆動工程を有し、

前記光源駆動工程は、前記複数のレーザ光源のうち前記第1の駆動値で駆動するレーザ光源の数又は前記複数のレーザ光源のうち前記第2の電流値で駆動するレーザ光源の数の少なくとも一方を切り替えることにより、前記複数のレーザ光源の射出するレーザ光の全体の出力を制御し、

前記第1の駆動値は、前記複数のレーザ光源のうち、少なくとも一つのレーザ光源のしきい値未満の値であり、

前記第2の駆動値は、前記少なくとも一つのレーザ光源のしきい値を超える値であり、

前記光源駆動工程において、前記複数のレーザ光源のうち一部のレーザ光源を前記第1の駆動値または前記第2の駆動値のいずれかで駆動し、他のレーザ光源に対しては供給する駆動値を変化させることを特徴とする光源装置の駆動方法。 - 請求項11に記載の光源装置の駆動方法において、

前記光源駆動工程において、第1ステップで駆動している少なくとも一つの前記レーザ光源の駆動を、前記第1ステップの次の第2ステップでは休止し、

前記第1ステップで駆動していない少なくとも一つの前記レーザ光源を、前記第2ステップでは駆動させることを特徴とする光源装置の駆動方法。 - 請求項11又は請求項12に記載の光源装置の駆動方法において、

時間経過に伴って点灯又は消灯する前記複数のレーザ光源の各々に関する駆動履歴情報を記憶する記憶工程を有し、

前記光源駆動工程においては、前記記憶工程において記憶された前記駆動履歴情報に基づいて、前記複数のレーザ光源の各々を選択的に駆動することを特徴とする光源装置の駆動方法。 - 請求項13に記載の光源装置の駆動方法において、

前記駆動履歴情報は、前記光源駆動工程における前記レーザ光源を駆動する直前にて前記レーザ光源を駆動していたか否かに関する駆動直前情報を含み、

前記光源駆動工程においては、前記駆動直前情報に基づいて、駆動していたレーザ光源の駆動を休止させることを特徴とする光源装置の駆動方法。 - 請求項13又は請求項14に記載の光源装置の駆動方法において、

前記駆動履歴情報は、複数のレーザ光源の各々における累積的な駆動回数又は駆動時間に関する累積駆動情報を含み、

前記光源駆動工程においては、前記累積駆動情報に基づいて、前記複数のレーザ光源の中で前記駆動回数又は前記駆動時間が相対的に多いレーザ光源を駆動せずに、前記駆動回数又は前記駆動時間が相対的に少ないレーザ光源を駆動することを特徴とする光源装置の駆動方法。 - 請求項13ないし請求項15のいずれか一項に記載の光源装置の駆動方法において、

前記駆動履歴情報は、複数のレーザ光源の各々における連続的な駆動回数又は駆動時間に関する連続駆動情報を含み、

前記光源駆動工程においては、前記連続駆動情報に基づいて、前記複数のレーザ光源の中で連続的な駆動回数又は駆動時間が相対的に多いレーザ光源を駆動せずに、連続的な駆動回数又は駆動時間が相対的に少ないレーザ光源を駆動することを特徴とする光源装置の駆動方法。 - 請求項11ないし請求項16のいずれか一項に記載の光源装置の駆動方法において、

前記光源駆動工程においては、前記複数のレーザ光源の中からランダムにレーザ光源を選択し、当該選択されたレーザ光源を駆動することを特徴とする光源装置の駆動方法。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| US12/081,005 US7680165B2 (en) | 2007-04-10 | 2008-04-09 | Light source device, monitor device, projector, and driving method for driving light source device |

| JP2008101943A JP5194973B2 (ja) | 2007-04-10 | 2008-04-09 | 光源装置、モニタ装置、プロジェクタ、及び光源装置の駆動方法 |

Applications Claiming Priority (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007102444 | 2007-04-10 | ||

| JP2007102444 | 2007-04-10 | ||

| JP2007156304 | 2007-06-13 | ||

| JP2007156304 | 2007-06-13 | ||

| JP2008101943A JP5194973B2 (ja) | 2007-04-10 | 2008-04-09 | 光源装置、モニタ装置、プロジェクタ、及び光源装置の駆動方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009021551A JP2009021551A (ja) | 2009-01-29 |

| JP2009021551A5 JP2009021551A5 (ja) | 2011-04-28 |

| JP5194973B2 true JP5194973B2 (ja) | 2013-05-08 |

Family

ID=40360893

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008101943A Expired - Fee Related JP5194973B2 (ja) | 2007-04-10 | 2008-04-09 | 光源装置、モニタ装置、プロジェクタ、及び光源装置の駆動方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5194973B2 (ja) |

Families Citing this family (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5428710B2 (ja) * | 2009-09-29 | 2014-02-26 | カシオ計算機株式会社 | 光源装置、投影装置及び投影方法 |

| JP5845836B2 (ja) * | 2011-11-14 | 2016-01-20 | 富士通株式会社 | 光送信装置、および光送信方法 |

| JP2013160894A (ja) * | 2012-02-03 | 2013-08-19 | Ricoh Co Ltd | 光源装置、投影表示装置 |

| JP5968031B2 (ja) | 2012-04-17 | 2016-08-10 | 三菱電機株式会社 | レーザー光源プロジェクター |

| JP6223790B2 (ja) * | 2013-11-18 | 2017-11-01 | スタンレー電気株式会社 | 車両用信号灯 |

| JP6398494B2 (ja) * | 2014-09-05 | 2018-10-03 | 船井電機株式会社 | 画像投影装置 |

| JP6375799B2 (ja) * | 2014-09-05 | 2018-08-22 | 船井電機株式会社 | 画像投影装置 |

| JP6267165B2 (ja) * | 2015-09-09 | 2018-01-24 | ファナック株式会社 | 複数のレーザダイオードモジュールを有する長寿命高効率レーザ装置 |

| CN115498498A (zh) * | 2022-11-16 | 2022-12-20 | 合肥硅臻芯片技术有限公司 | 量子随机数芯片的封装结构及量子随机数的生成方法 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4349048B2 (ja) * | 2003-09-22 | 2009-10-21 | セイコーエプソン株式会社 | プロジェクタ |

| JP2005121688A (ja) * | 2003-10-14 | 2005-05-12 | Canon Inc | 投写型表示装置及びホワイトバランス制御方式 |

| JP2006064818A (ja) * | 2004-08-25 | 2006-03-09 | Rohm Co Ltd | プロジェクタ |

| JP5197923B2 (ja) * | 2006-03-31 | 2013-05-15 | 富士フイルム株式会社 | プロジェクタ |

-

2008

- 2008-04-09 JP JP2008101943A patent/JP5194973B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2009021551A (ja) | 2009-01-29 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5194973B2 (ja) | 光源装置、モニタ装置、プロジェクタ、及び光源装置の駆動方法 | |

| US7680165B2 (en) | Light source device, monitor device, projector, and driving method for driving light source device | |

| US8733947B2 (en) | Light source control device and projector | |

| US8870387B2 (en) | Light source control device, projector, and light source control method | |

| US8189632B2 (en) | Laser emission device and image display device using the same | |

| US20080165810A1 (en) | Laser light source device, and image device using the same | |

| US20070139319A1 (en) | Image display apparatus | |

| JP6418768B2 (ja) | 画像投射装置およびその制御方法 | |

| JP5286772B2 (ja) | 画像表示装置 | |

| JP2009271406A (ja) | 光源装置、モニタ装置、プロジェクタ、および光源装置の駆動方法 | |

| JP2012215755A (ja) | 光源装置およびプロジェクター | |

| JP2007148220A (ja) | 照明装置、照明装置の制御方法及びプロジェクタ | |

| US8094100B2 (en) | Laser light source device, video display device | |

| JP2007328074A (ja) | 光源制御装置 | |

| US10755614B2 (en) | Image projection apparatus, its control method, and storage medium | |

| CN115202140A (zh) | 投影装置及其亮度控制方法 | |

| JP2007019383A (ja) | 光源およびレーザ画像形成装置 | |

| JP2008233487A (ja) | 光源制御装置 | |

| JP2009267214A (ja) | 照明装置および表示装置ならびにレーザ光源の制御方法 | |

| JP5018366B2 (ja) | レーザ光源装置の駆動方法、レーザ光源装置、画像表示装置、モニタ装置及び照明装置 | |

| US10025171B2 (en) | Image displaying apparatus, controlling method thereof, and program | |

| JP6198455B2 (ja) | 投写型映像表示装置 | |

| JP2010286576A (ja) | プロジェクター及びその制御方法 | |

| JP2008192717A (ja) | レーザ光源装置、プロジェクタおよびモニタ装置、並びに、半導体レーザ駆動方法 | |

| JP6344931B2 (ja) | 投写型表示装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110309 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110309 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20110310 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20120125 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120531 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120703 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120829 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130108 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130121 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160215 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5194973 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |