JP4919908B2 - 除電装置 - Google Patents

除電装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4919908B2 JP4919908B2 JP2007238454A JP2007238454A JP4919908B2 JP 4919908 B2 JP4919908 B2 JP 4919908B2 JP 2007238454 A JP2007238454 A JP 2007238454A JP 2007238454 A JP2007238454 A JP 2007238454A JP 4919908 B2 JP4919908 B2 JP 4919908B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- gas

- air

- gas blowing

- nozzle

- flow path

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Description

(4)本体部は、一側面および他側面をさらに有するとともに、底面において一側面および他側面の各々にかけて湾曲するように設けられた接地プレートをさらに有し、第1の気体吹き出し部材の第1の気体吹き出し口および第2の気体吹き出し部材の第2の気体吹き出し口は、電極針の軸方向と平行な方向において接地プレートよりも突出する位置に配置されてもよい。

(1−1)除電器の構成

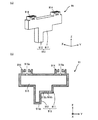

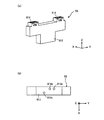

図1は除電器の外観斜視図であり、図2は除電器の内部構成を示す模式図である。なお、図1および図2においては、矢印X,Y,Zで示すように、互いに直交する3方向をX方向、Y方向およびZ方向と定義する。以下に示す図3〜図30においても同様に、X方向、Y方向およびZ方向を定義する。

次に、エアユニット23およびキャップ20の詳細について説明する。図3(a)はエアユニット23にキャップ20を取り付けた状態を示す断面図であり、図3(b)はキャップ20を下方から見た図である。

(2−1)エア供給モジュールの構成

次に、除電器100に取り付けられるエア供給モジュールについて説明する。図4は、エア供給モジュールの概観斜視図である。

次に、ノズルユニット82の詳細について説明する。図5は、ノズルユニット82のYZ平面における断面図である。

図6は除電器100に取り付けた状態のエア供給モジュール400の側面図であり、図7は図6に示すエア供給モジュール400を一端部側から見た図である。図8は、エンドユニット80,83および流路形成ユニット81の連結状態を示す断面図である。図9は、除電器100に取り付けた状態のエア供給モジュール400を下方から見た図である。なお、図6、図8および図9において、除電器100、エンドユニット80,83および流路形成ユニット81の左側の端部を一端部と呼び、右側の端部を他端部と呼ぶ。

次に、エア供給モジュールを工場等に設置する際に用いられる設置具について説明する。図10は、エア供給モジュール400を工場等に設置するための設置具の外観斜視図である。

次に、エア供給モジュール400に導入されるエアの流れについて説明する。図11は、エア供給モジュール400に導入されるエアの流れを説明するための図である。なお、エアの代わりに不活性ガスまたはドライガス等の他の気体を用いてもよい。

図13は、除電器100の各キャップ20において生成されるイオンとノズルユニット82のエア吹き出し孔82bから吹き出されるエアとの関係を示す図である。

このように、除電器100の各キャップ20内において生成されたイオンが、ノズルユニット82のエア吹き出し孔82bから吹き出されるエアによって下方に遠く離れた位置まで送られる。それにより、ワーク等の除電対象物が、除電器100から下方に遠く離れた位置にある場合でも、除電対象物にイオンを迅速かつ確実に供給することができる。

(6−1)ノズルユニットの第1の変形例

図14(a)はノズルユニット82の第1の変形例の断面図であり、図14(b)は図14(a)に示すノズルユニット82を下方から見た図である。

ノズルユニット82の代わりに図15に示すノズルユニット84を用いてもよい。図15のノズルユニット84は、2つのノズルユニット82が一体的に連結された構成を有する。この場合、一対のノズルユニット84が、除電器100の一方の側面側および他方の側面側において1つの流路形成ユニット81に取り付けられる。

エンドユニット80,83および複数の流路形成ユニット81を互いに連結した状態で維持するための係止機構を設けてもよい。図16は、係止機構の一例を示す図である。なお、図16においては、エンドユニット80および流路形成ユニット81に係止機構が設けられた場合を示す。

ノズルユニット82の代わりに、流路形成ユニット81の連通路813a(図11)を閉塞する閉塞部材(図示せず)を流路形成ユニット81のノズル取付部813(図4)に取り付けてもよい。その場合、エアの使用量を削減しつつエアの供給領域を調整することが可能になる。

エア供給モジュール400においては、ノズルユニット82の代わりに他の構造を有するノズルユニットを用いることにより、エアの流れを容易に変更することができる。以下、ノズルユニットの他の例について説明する。

ノズルユニット82の代わりに、図17および図18に示すノズルユニット90およびノズルユニット91を用いてもよい。図17(a)はノズルユニット90の外観斜視図であり、図17(b)はノズルユニット90のYZ平面における断面図である。図18(a)はノズルユニット91の概観斜視図であり、図18(b)はノズルユニット91のYZ平面における断面図である。

次に、ノズルユニット90のエア吹き出し孔904b,905bおよびノズルユニット91のエア吹き出し孔915b,915cから吹き出されるエアの流れについて説明する。図22(a)はエア吹き出し孔904bから吹き出されるエアの流れを示し、図22(b)はエア吹き出し孔905bから吹き出されるエアの流れを示す。図22(c)はエア吹き出し孔915bから吹き出されるエアの流れを示し、図22(d)はエア吹き出し孔915cから吹き出されるエアの流れを示す。また、図23はエア吹き出し孔904b,905b,915b,915cから吹き出されるエアの全体的な流れを除電器100の下方から見た図である。

(7−3−1)

ノズルユニット90の代わりに図24に示すノズルユニット92を用いるとともに、ノズルユニット91の代わりに図25に示すノズルユニット93を用いてもよい。図24(a)はノズルユニット92の外観斜視図であり、図24(b)はノズルユニット92を下方から見た図である。また、図25(a)はノズルユニット93の外観斜視図であり、図25(b)はノズルユニット93を下方から見た図である。以下、ノズルユニット90とノズルユニット92とが異なる点およびノズルユニット91とノズルユニット93とが異なる点を説明する。

図24および図25に示したノズルユニット92,93において、エア吹き出し孔904b,905b,915b,915cの代わりに図27に示すエア吹き出し孔904c,905c,915dを形成してもよい。図27(a)はエア吹き出し孔904c,905cが形成されたノズルユニット92を下方から見た図であり、図27(b)は,エア吹き出し孔915dが形成されたノズルユニット93を下方から見た図である。また、図28は、除電器100の一方および他方の側面側において、図27に示すノズルユニット92,93が流路形成ユニット81に取り付けられた状態を下方から見た図である。

(8−1)構成

図5に示したノズルユニット82の代わりに、図29に示すノズルユニット95を用いてもよい。図29(a)はノズルユニット95の外観斜視図であり、図29(b)は、ノズルユニット95のXZ平面における断面図である。以下、ノズルユニット82とノズルユニット95とが異なる点を説明する。

図30は、ノズルユニット95のエア供給孔82bから吹き出されるエアの流れを示す図である。

以下、請求項の各構成要素と実施の形態の各要素との対応の例について説明するが、本発明は下記の例に限定されない。

20 キャップ

25 電極針

80,83 エンドユニット

81 流路形成ユニット

82,84,90,91,92,93,95 ノズルユニット

82b,82c,904b,905b,904c,905c,915b,915c,915d エア吹き出し孔

100 除電器

400 エア供給モジュール

Claims (4)

- 対象物の除電を行う除電装置であって、

底面を有するとともに、気体の供給路を有する本体部と、

コロナ放電を発生させるための電圧が印加される電極針と、

前記本体部に設けられ、前記電極針を先端部が露出する状態で前記本体部の前記底面よりも突出するように保持するとともに、前記電極針の先端部を覆う気体被覆層を形成するように前記供給路を通して供給される気体を吹き出す気体吹き出し孔を有する保持部材と、

前記本体部に着脱可能に設けられ、気体流路を形成する気体流路形成部材と、

前記気体流路形成部材に着脱可能に設けられ、前記コロナ放電により生成されるイオンを予め定められた方向に搬送するために前記気体流路を通して導かれる気体を吹き出す気体吹き出し口を有する気体吹き出し部材とを備え、

前記気体吹き出し部材は、

前記保持部材を挟む一方側および他方側においてそれぞれ前記気体流路形成部材に取り付けられる第1および第2の気体吹き出し部材を含み、

前記第1の気体吹き出し部材は、前記気体吹き出し口として前記保持部材の一方側から前記電極針の軸方向に沿って気体を吹き出す第1の気体吹き出し口を有し、

前記第2の気体吹き出し部材は、前記気体吹き出し口として前記保持部材の他方側から前記電極針の軸方向に沿って気体を吹き出す第2の気体吹き出し口を有し、

前記第1の気体吹き出し部材の前記第1の気体吹き出し口および前記第2の気体吹き出し部材の前記第2の気体吹き出し口は、前記電極針の軸方向と平行な方向において前記本体部の前記底面よりも突出する位置に配置されることを特徴とする除電装置。 - 前記本体部の前記底面は、一方向に長尺状に延びるように形成され、

前記保持部材は、前記一方向に沿って前記本体部の底面に複数配列され、

前記第1および第2の気体吹き出し部材は、前記第1および第2の気体吹き出し口が前記複数の保持部材のうちの少なくとも1つの一方側および他方側にそれぞれ位置するように前記気体流路形成部材に取り付けられることを特徴とする請求項1記載の除電装置。 - 前記本体部は、一側面および他側面をさらに有し、

前記気体吹き出し部材は、

前記本体部の前記一側面側および前記他側面側でそれぞれ前記気体流路形成部に取り付けられる第3および第4の気体吹き出し部材を含み、

前記第3の気体吹き出し部材は、前記気体吹き出し口として前記本体部の前記一側面に沿って気体を吹き出す第3の気体吹き出し口を有し、

前記第4の気体吹き出し部材は、前記気体吹き出し口として前記本体部の前記他側面に沿って気体を吹き出す第4の気体吹き出し口を有し、

前記本体部の前記一側面と前記底面とは第1の曲面で連続的につながり、前記本体部の前記他側面と前記底面とは第2の曲面で連続的につながり、

前記第3の気体吹き出し口から吹き出される気体が前記第1の曲面に沿って誘導されることにより気体の進行方向が前記電極針の延長線上から外れた位置で前記電極針の軸方向に対して傾斜するように前記第3の気体吹き出し部材が前記気体流路形成部材に取り付けられ、

前記第4の気体吹き出し口から吹き出される気体が前記第2の曲面に沿って誘導されることにより気体の進行方向が前記電極針の延長線上から外れた位置で前記電極針の軸方向に対して傾斜するように前記第4の気体吹き出し部材が前記気体流路形成部材に取り付けられることを特徴とする請求項1または2記載の除電装置。 - 前記本体部は、一側面および他側面をさらに有するとともに、前記底面において前記一側面および前記他側面の各々にかけて湾曲するように設けられた接地プレートをさらに有し、

前記第1の気体吹き出し部材の前記第1の気体吹き出し口および前記第2の気体吹き出し部材の前記第2の気体吹き出し口は、前記電極針の軸方向と平行な方向において前記接地プレートよりも突出する位置に配置されることを特徴とする請求項1または2記載の除電装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007238454A JP4919908B2 (ja) | 2007-09-13 | 2007-09-13 | 除電装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007238454A JP4919908B2 (ja) | 2007-09-13 | 2007-09-13 | 除電装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009070707A JP2009070707A (ja) | 2009-04-02 |

| JP2009070707A5 JP2009070707A5 (ja) | 2010-05-06 |

| JP4919908B2 true JP4919908B2 (ja) | 2012-04-18 |

Family

ID=40606741

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007238454A Expired - Fee Related JP4919908B2 (ja) | 2007-09-13 | 2007-09-13 | 除電装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4919908B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9543151B2 (en) | 2014-08-20 | 2017-01-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Ionizer and substrate transfer system having the same, and method of manufacturing a semiconductor device using the same |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR101178783B1 (ko) * | 2011-06-13 | 2012-09-07 | 한국기계연구원 | 연 엑스선을 이용한 광조사식 제전기 |

| KR101221939B1 (ko) * | 2011-06-13 | 2013-01-15 | 한국기계연구원 | 고효율 광조사식 제전 시스템 |

| JP6960582B2 (ja) * | 2017-10-19 | 2021-11-05 | Smc株式会社 | イオナイザ |

| KR102461342B1 (ko) * | 2020-06-25 | 2022-11-01 | (주)선재하이테크 | 이오나이저용 이온화 기류 이송 장치 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001035686A (ja) * | 1999-07-15 | 2001-02-09 | Kasuga Electric Works Ltd | 直流除電器 |

| JP4634186B2 (ja) * | 2005-02-24 | 2011-02-16 | 株式会社テクノ菱和 | シースエア式イオナイザー |

| JP4704192B2 (ja) * | 2005-11-09 | 2011-06-15 | 株式会社キーエンス | イオン化装置の電極針ユニットおよびイオン化装置 |

-

2007

- 2007-09-13 JP JP2007238454A patent/JP4919908B2/ja not_active Expired - Fee Related

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9543151B2 (en) | 2014-08-20 | 2017-01-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Ionizer and substrate transfer system having the same, and method of manufacturing a semiconductor device using the same |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2009070707A (ja) | 2009-04-02 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4919908B2 (ja) | 除電装置 | |

| US7126807B2 (en) | Ionized air flow discharge type non-dusting ionizer | |

| KR101040298B1 (ko) | 제전장치 및 방전모듈 | |

| US10312122B2 (en) | Substrate storage container | |

| JP4634186B2 (ja) | シースエア式イオナイザー | |

| JP2880427B2 (ja) | 空気イオン化装置及び空気イオン化方法 | |

| JP4874771B2 (ja) | イオン化装置 | |

| CN101227062A (zh) | 离子发生器 | |

| JP3399887B2 (ja) | プラズマ処理装置 | |

| EP3474396B1 (en) | Ionizer | |

| JP2007048682A (ja) | イオナイザー用ノズル | |

| KR20160022699A (ko) | 이온 발생기 및 이를 갖는 기판 이송 시스템 | |

| JP4919906B2 (ja) | 除電装置 | |

| JP2013037811A (ja) | プラズマ処理装置 | |

| JP4919907B2 (ja) | 除電装置 | |

| JP6470692B2 (ja) | イオン発生器 | |

| CN115552746B (zh) | 放电装置以及空气调节系统 | |

| JP2006059726A (ja) | 除電器 | |

| KR200175694Y1 (ko) | 이오나이저 제전 장치 | |

| JP7250649B2 (ja) | 除電器 | |

| JP2018119760A (ja) | 浴室乾燥機 | |

| JP2009016096A (ja) | イオナイザ | |

| TWM613068U (zh) | 一種氣流加速裝置 | |

| KR20220130503A (ko) | 제전 모듈 | |

| JP2005100825A (ja) | 除電装置及び除電装置の放出管 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100319 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100319 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20111110 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20111115 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111228 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120124 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120131 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4919908 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150210 Year of fee payment: 3 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |