JP4875673B2 - 原子炉格納容器用ストレーナ - Google Patents

原子炉格納容器用ストレーナ Download PDFInfo

- Publication number

- JP4875673B2 JP4875673B2 JP2008198739A JP2008198739A JP4875673B2 JP 4875673 B2 JP4875673 B2 JP 4875673B2 JP 2008198739 A JP2008198739 A JP 2008198739A JP 2008198739 A JP2008198739 A JP 2008198739A JP 4875673 B2 JP4875673 B2 JP 4875673B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- strainer

- coolant

- flow path

- pit

- floor

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 175

- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 34

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 21

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3

- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 3

- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 20

- 239000007921 spray Substances 0.000 description 12

- 239000000463 material Substances 0.000 description 9

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 7

- 238000000034 method Methods 0.000 description 7

- 238000013461 design Methods 0.000 description 6

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 6

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 6

- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 6

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5

- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4

- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 3

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2

- 238000001035 drying Methods 0.000 description 2

- 238000009415 formwork Methods 0.000 description 2

- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2

- 206010037660 Pyrexia Diseases 0.000 description 1

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1

- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1

- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1

- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1

- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin

- Y02E30/30—Nuclear fission reactors

Landscapes

- Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Description

図1は、格納容器内と散布用冷却材再循環設備とを示す構成図である。格納容器110は、内部に一次冷却系を収容する。一次冷却系は、例えば、加圧水型原子炉120と、加圧器130と、蒸気発生器140と、一次冷却材ポンプ150と、一次冷却系流路160とを含んで構成される。

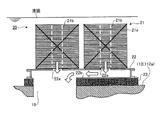

図7は、実施形態2に係る枠型基礎を格納容器の天井から見た正面図である。図7に示すように、実施形態2のストレーナ30は、実施形態1の流路形成部材22に代えてボード32及び枠型基礎33を含んで構成される流路形成手段を備える。ストレーナ30は、ピット19の外部にストレーナモジュール21が配置される点で、ストレーナ20と共通する。

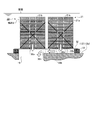

図10は、ストレーナが床の基面よりも鉛直方向下側に配置される例を示す断面図である。ここで、ピット19は、正確には、一次冷却材第1流路11が開口すると共に流路形成手段の少なくとも一部によって仕切られる空間であって、ストレーナ20の外部の異物を含む冷却材が存在する空間から仕切られる空間である。

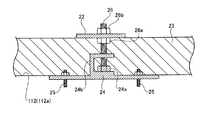

11 一次冷却材第1流路

12 一次冷却材第2流路

13 一次冷却材第3流路

14 タンク

15 一次冷却材注入用ポンプ

16 一次冷却材散布用ポンプ

17 冷却機

18 スプレイリング

19 ピット

20 ストレーナ

21 ストレーナモジュール

21a ディスク

21b コアチューブ

22 流路形成部材

22a コアチューブ用開口

22b ピット用開口

23 基礎

24 プレート

24a 基礎ボルト取り付けナット

24b 突起部

25 アンカーボルト

26 基礎ボルト

26a 調節ナット

26b 締め付けナット

30 ストレーナ

32 ボード

32a コアチューブ用開口

32b 補強部材

33 枠型基礎

33a ピット用開口

40 隔離部材

110 格納容器

111 天井

112 床

112a 基面

120 加圧水型原子炉

130 加圧器

140 蒸気発生器

150 一次冷却材ポンプ

160 一次冷却系流路

Claims (4)

- 加圧水型原子炉の一次冷却系から漏れ出た冷却材、及び前記加圧水型原子炉を収納する格納容器内に散布された冷却材に含まれる異物を除去する板状に形成されるディスクを複数積み重ねたストレーナモジュールと、

前記格納容器の床の基面よりも窪んで形成され、前記ストレーナモジュールにより異物が除去された前記冷却材を溜めるピットと、

前記格納容器の床と前記ストレーナモジュールとの間に設けられ、前記ピットを塞ぐと共に、前記ストレーナモジュールにより異物が除去された後の前記冷却材を前記ピットへ導く流路が形成された流路形成手段と、

を備え、前記ピットを塞ぐ前記流路形成手段に前記ストレーナモジュールを配置し、前記流路形成手段は、枠型に形成された基礎であって、前記格納容器の天井から前記格納容器の床に向かって前記基礎を投影した枠内に、前記ストレーナモジュールにより前記異物が除去された前記冷却材を前記ストレーナモジュール内部のコアチューブに流れ込ませ、前記流路形成手段に導入するコアチューブ用開口部と前記ピットとを内包する枠型基礎と、前記枠型基礎の面のうち、前記床と反対側の面に取り付けられ、前記コアチューブ用開口部が形成されるボードと、を含んでいることを特徴とする原子炉格納容器用ストレーナ。 - 前記ストレーナモジュールは、少なくとも一部が前記床の前記基面よりも鉛直方向上側に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の原子炉格納容器用ストレーナ。

- 前記ピットは、

前記異物が除去された前記冷却材が排出される開口が形成される空間であって、前記ボードの少なくとも一部によって仕切られる空間であって、外部の異物を含む前記冷却材が存在する空間から仕切られる空間であることを特徴とする請求項1に記載の原子炉格納容器用ストレーナ。 - 前記ストレーナモジュールは、前記床の前記基面よりも鉛直方向下側に設けられていることを特徴とする請求項3に記載の原子炉格納容器用ストレーナ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008198739A JP4875673B2 (ja) | 2008-07-31 | 2008-07-31 | 原子炉格納容器用ストレーナ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008198739A JP4875673B2 (ja) | 2008-07-31 | 2008-07-31 | 原子炉格納容器用ストレーナ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010038577A JP2010038577A (ja) | 2010-02-18 |

| JP4875673B2 true JP4875673B2 (ja) | 2012-02-15 |

Family

ID=42011303

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008198739A Active JP4875673B2 (ja) | 2008-07-31 | 2008-07-31 | 原子炉格納容器用ストレーナ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4875673B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2013156195A (ja) * | 2012-01-31 | 2013-08-15 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 原子炉燃料取替用水ピット構造 |

| JP6037633B2 (ja) * | 2012-03-23 | 2016-12-07 | 三菱重工業株式会社 | サンプスクリーン及びサンプスクリーンの施工方法 |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US2378239A (en) * | 1942-12-05 | 1945-06-12 | Leopold Co Inc F B | Filter bottom |

| US3615019A (en) * | 1970-08-13 | 1971-10-26 | Fred J Early Jr | Underdrain system for water filtration plant |

| FR2384324A1 (fr) * | 1977-03-16 | 1978-10-13 | Framatome Sa | Puisard de recirculation pour les circuits d'injection de securite et d'aspersion d'un reacteur nucleaire |

| JPH07260977A (ja) * | 1994-03-18 | 1995-10-13 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 燃料取替用水ピットにおける再循環サンプ構造 |

| WO1997036664A1 (en) * | 1996-04-01 | 1997-10-09 | Continuum Dynamics, Inc. | High capacity, low head loss, suction strainer for nuclear reactors |

| ATE316413T1 (de) * | 2004-01-29 | 2006-02-15 | Cci Ag | Schutzsieb zum abschirmen eines saugraums |

| US7788867B2 (en) * | 2004-10-13 | 2010-09-07 | General Electric Company | Floor tile debris interceptor and transition plenum in a nuclear power plant |

| US9672947B2 (en) * | 2004-11-15 | 2017-06-06 | Atomic Energy Of Canada Limited | Finned strainer |

-

2008

- 2008-07-31 JP JP2008198739A patent/JP4875673B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2010038577A (ja) | 2010-02-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US20020085660A1 (en) | Boiling water reactor nuclear power plant and its construction method | |

| CN104919534B (zh) | 用于从核反应堆加压容器移除上部内部构件的装置和方法 | |

| KR100970913B1 (ko) | 모듈식 일체형 헤드 어셈블리 | |

| JP6309972B2 (ja) | 原子力発電施設並びにその冷却材の液位を維持する方法 | |

| EP1755129A2 (en) | Reactor containment vessel cooling equipment and nuclear power plant | |

| KR101129735B1 (ko) | 원자로 | |

| KR20110094191A (ko) | 향상된 대류 작용을 갖는 통합형 에스에프알 원자로 | |

| KR20090108709A (ko) | 가압수형 원자로 유동 스커트 장치 | |

| KR101250479B1 (ko) | 안전보호용기를 구비한 피동형 비상노심냉각설비 및 이를 이용한 열 전달량 증가 방법 | |

| US7813465B2 (en) | Pressure suppression and decontamination apparatus and method for reactor container | |

| US7558360B1 (en) | Core catcher cooling | |

| KR20130038867A (ko) | 원자로 격납 용기 | |

| JP4875673B2 (ja) | 原子炉格納容器用ストレーナ | |

| KR20060052234A (ko) | 원자력 발전소용 플로어링 시스템 | |

| JP2017062158A (ja) | 炉心溶融物保持装置および原子炉格納容器 | |

| EP0188082A1 (en) | Deep beam reactor vessel head and nuclear reactor including same | |

| JP4458489B2 (ja) | 流路形成装置、および自然循環型沸騰水型原子炉 | |

| JP2005091356A (ja) | モジュール式原子炉格納容器システム | |

| JP2016166833A (ja) | 原子炉格納容器、及び原子炉格納容器の施工方法 | |

| JPH07333383A (ja) | 原子力プラント | |

| CN114730641A (zh) | 反应堆容器中的熔体保留系统 | |

| JP2012008048A (ja) | 圧損調節部材及び原子炉 | |

| KR20130083187A (ko) | 원자로 외벽 공동 충수 시스템 | |

| KR20240146719A (ko) | 일체형 원자로의 냉각 시스템 | |

| JP2003202392A (ja) | 原子炉格納装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100519 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100525 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100723 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110614 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110810 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20111101 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20111125 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20141202 Year of fee payment: 3 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 4875673 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20141202 Year of fee payment: 3 |