JP4681293B2 - 帯締めバンド - Google Patents

帯締めバンド Download PDFInfo

- Publication number

- JP4681293B2 JP4681293B2 JP2004382101A JP2004382101A JP4681293B2 JP 4681293 B2 JP4681293 B2 JP 4681293B2 JP 2004382101 A JP2004382101 A JP 2004382101A JP 2004382101 A JP2004382101 A JP 2004382101A JP 4681293 B2 JP4681293 B2 JP 4681293B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- band

- banding

- bands

- slope

- anchor

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

- Y02A10/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE at coastal zones; at river basins

- Y02A10/23—Dune restoration or creation; Cliff stabilisation

Description

より詳しくは、屈曲性があり且つ植生促進効果がある帯締めバンドに関する。

例えば、崩壊が予想されるような土手等の法面を安定化させるために、法面を押さえることができるように受圧板であるコンクリート板などを整列配置し、それらをロックボルトで固定する工法が知られている(例えば、特許文献1参照)。

次いで、コンクリート板に形成されている貫通穴にアンカーを挿通して該コンクリート板を法面に押圧した状態で固定する。

また、コンクリート板は剛体であり屈曲性がないので、土砂面の凹凸形状にフィットし難い。

そのため、コンクリート板と土手の法面との間に大きい空間が生じる結果、法面を一様に押圧することが難しい。

しかしながら、コンクリート枠にしても重量物であるため、斜面上に組み立てるのはやはり困難な作業となる。

また、コンクリート枠も剛体であり、法面の凹凸形状にフィットすることができないという問題は回避できない。

この工法は、「おびじめ工法」と呼ばれる。

この工法は、複数の屈曲性を有する薄いバンドを格子状に形成した部材(以下、帯締めバンドという)を土手等の法面に設置し、帯締めバンドの張力を利用して斜面全体に比較的一様な押圧力を加え、斜面が崩壊するのを防止するものである。

帯締めバンドは長さ方向に対する屈曲性を有しているものの必ずしも十分ではなく、特に、幅方向に対しては屈曲性が出にくい。

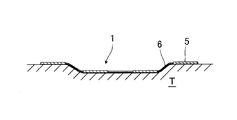

そのため、図7に示す帯締めバンド100の幅方向に沿った断面を見て分かるように、法面Tの凸部に沿って敷設された帯締めバンド100の下方には余計な空間が生じ易くなる。

そのため、植物が成長するまで帯締めバンドが隠れないで露出することになるだけでなく、植物が成長して一定幅の帯締めバンドを覆うようになるまでにかなりの時間を必要とすることになる。

すなわち、本発明は、屈曲性に富み、且つ植生促進効果に優れた帯締めバンドを提供することを目的とする。

特に帯締めバンドの幅方向において、細バンド同士の動きに自由度が生じる結果、法面が凸凹形状であっても、十分、その形状にフィットすることができ、帯締めバンドの下方の空間が生じ難い。

また、細バンド間には間隔が形成されるので、その部分は施工面が露出して植物が育成される。

また帯締めバンド自体が軽量のために施工する際、効率的である。

図1は本発明の一実施形態に係る帯締めバンドが敷設施工された状態を示している。

この帯締めバンド4は、法面Tを圧接して地崩れを防止するために使用されるものである。

法面Tは傾斜しており、その斜面には帯締めバンド4が縦横に交差され格子状に並んで敷設され、バンドシート1を構成している。

なお、縦及び横方向の帯締めバンド4は、その端部が、それぞれ図示しない固定部材により引張られた状態で法面T上に取り付けられている。

このバンドシート1の交差点、すなわち縦及び横方向の帯締めバンド4が重なった交差部分には、円盤状の押込みプレート2が載置されている。

この押込みプレート2には図示しない貫通穴が形成されており、この貫通穴を挿通するようにアンカー3を打ち込むことでバンドシート1は法面T上に的確に固定されるのである。

図中、二点鎖線で2つ円が示されているが、小さい方の円がアンカー3の外周の位置を示しており、大きい方の円が押込みプレート2の外周の位置を示している。

この例の帯締めバンド4は、具体的には、相互に間隔を置いて平行に配置された4本の細バンド5と、該細バンド5同士を屈曲性を有するように連結する紐体6と、を有している。

そのため施工の際、法面Tが凸凹形状であっても、細バンド5をその長手方向のみならず、幅方向にもフィットすることができる。

図に示すように、バンドシート1が凹凸形状にフィットするように配置されていることが分かる。

細バンド5同士の間には空部が形成されているので、その部分は施工面が露出し植物が育成し易い。

もし植物が生長すると、バンドシート1を覆い隠すことが可能となる(図1の植物育成領域参照)。

ところで、帯締めバンド4は、細バンド5が複数個、相互に間隔を置いて平行に配置されているため、帯締めバンド4同士を交差させるとアンカー3を打ち込むための穴が必然的に形成される。

縦方向の帯締めバンド4Aと横方向の帯締めバンド4Bとを交差させて重ね合わせると、必然的にアンカー挿通穴Sが生じる。

すなわち、上側にある縦方向の帯締めバンド4Aにおける細バンド5と紐体6とにより囲われる空部S1と、下側にある横方向の帯締めバンド4Bにおける細バンド5と紐体6とにより囲われる空部S2と、が重なる正方形状の部分が、アンカー挿通穴Sとなるのである。

上述したような帯締めバンド4は、その表面を合成樹脂(例えばアラミド樹脂)の層で覆うことにより耐久性、特に耐候性を向上させることができ、長期間の表層崩壊防止に対応することができる。

先ず、ステップS1において、図6(A)に示すように、施工対象となる法面(土砂面)Tにアンカー穴Taを形成する。

このアンカー穴Taは、バンドシート1の交差部分に相当する位置の法面Tにそれぞれ形成することが好ましい。

この定着の際は、通常、アンカー穴Taとアンカー3との間隙に充填材を詰めて硬化させてアンカー3を固定する。

この配置の際、上述したように、帯締めバンド同士の交差によって、アンカー挿通穴Sが形成される。

このアンカー挿通穴Sは帯締めバンド4の上方から視認できるので、重ね合わせ部分(交差部分)にできたアンカー挿通穴Sにアンカー3を挿入することで簡単に帯締めバンド4A,4Bを仮固定することができる。

因みに、先述した従来の帯締めバンド100では、アンカー挿通穴が生じないために、無理やり帯締めバンド100を破ってアンカーを打ち込まなければならなかった。

かくて、帯締めバンド4は張力を保って法面Tを圧接した状態で取り付けられ、敷設が完了する。

上述した実施形態では、複数本の紐体6で紐群を形成し、該紐群が細バンド5の長さ方向沿って間隔を置いて配置されたものについて説明したが、例えば、紐体6が1本で細バンド5の長さ方向沿って間隔を置いて配置されているものも当然可能である。

また細バンド5の数は、4本に限定されることなく、少なくとも2本あれば足る。

細バンド間の空部によりアンカー穴が形成される。

また、帯締めバンド4は耐久性(特に耐候性等)を必要とするが、その場合、帯締めバンド4に、例えばポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂等の合成樹脂を含浸させることがより好ましい。

2 押込みプレート

3 アンカー

31 ナット

4,4A,4B 帯締めバンド

5 細バンド

6 紐体

100 帯締めバンド

S アンカー挿通穴

S1,S2 空部

T 法面

Ta アンカー穴

Claims (1)

- 法面を圧接して地崩れを防止するために使用される帯締めバンドにおいて、

複数個、編地又は織地で形成されると共に、相互に間隔を置いて平行に配置された細バンドと、

該細バンド間を屈曲性を有するように連結するために、細バンドの長手方向に沿って間隔を置いて配置された紐体と、

を有する帯締めバンドであって、

前記紐体は複数本の繊維糸よりなり、該繊維糸が細バンドに編成又は織成されており、

これら細バンドおよび紐体の表面に合成樹脂を含浸させたことを特徴とする帯締めバンド。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004382101A JP4681293B2 (ja) | 2004-12-28 | 2004-12-28 | 帯締めバンド |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004382101A JP4681293B2 (ja) | 2004-12-28 | 2004-12-28 | 帯締めバンド |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006188829A JP2006188829A (ja) | 2006-07-20 |

| JP2006188829A5 JP2006188829A5 (ja) | 2007-06-14 |

| JP4681293B2 true JP4681293B2 (ja) | 2011-05-11 |

Family

ID=36796269

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004382101A Expired - Fee Related JP4681293B2 (ja) | 2004-12-28 | 2004-12-28 | 帯締めバンド |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4681293B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5488125B2 (ja) * | 2010-03-31 | 2014-05-14 | 新日鐵住金株式会社 | 盛土の補強構造 |

| JP6715639B2 (ja) * | 2016-03-29 | 2020-07-01 | 日鉄建材株式会社 | 崩壊斜面対策構造 |

| JP7211585B2 (ja) * | 2018-07-13 | 2023-01-24 | 東亜グラウト工業株式会社 | 斜面安定化構造及び斜面安定化工法 |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5885650U (ja) * | 1981-11-30 | 1983-06-10 | ゼオン化成株式会社 | 岩盤緑化用簡易法枠 |

| JP3800789B2 (ja) * | 1998-01-13 | 2006-07-26 | 株式会社高特 | 法面緑化工における客土袋取付け方法及びその客土袋取付け用バンド |

-

2004

- 2004-12-28 JP JP2004382101A patent/JP4681293B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006188829A (ja) | 2006-07-20 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9879398B2 (en) | Weld-free geocell with cellular structure for soil stabilization | |

| AU2003252903A1 (en) | Reinforcing system for stackable retaining wall units | |

| KR100844925B1 (ko) | 자연석 고정용 장치 | |

| JP5467832B2 (ja) | 法面構築工法 | |

| JP2016079646A (ja) | 護岸構造 | |

| JP4681293B2 (ja) | 帯締めバンド | |

| JPS58131228A (ja) | 法枠材料と法枠の形成方法 | |

| JP2006188829A5 (ja) | ||

| JP2010196460A (ja) | 斜面保護方法及びそれに使用する網状体並びに斜面保護構造体 | |

| JPH10183624A (ja) | 擁壁ブロックを用いた補強盛土壁工法 | |

| KR100458928B1 (ko) | 강재 전면틀과 지오그리드 보강재를 사용한 보강토 옹벽 | |

| JP2010255229A (ja) | 斜面保護方法及び斜面保護構造体 | |

| JP6715639B2 (ja) | 崩壊斜面対策構造 | |

| JP3853304B2 (ja) | 補強土構造物 | |

| JP3611967B2 (ja) | 法面構造およびその構築方法 | |

| JP2005146623A (ja) | 補強土壁構造物およびその施工方法 | |

| JP7183817B2 (ja) | 堤体の補強構造 | |

| JPH0782720A (ja) | 生態系保護用自然石金網 | |

| US11773554B2 (en) | Erosion prevention | |

| JP2009121086A (ja) | 盛土補強構造、及び、盛土補強方法 | |

| KR200457052Y1 (ko) | 식생 호안 블록 및 그것의 체결 구조 | |

| JP3241680B2 (ja) | 法面保護用コンクリートブロック集合体 | |

| JPH0421763B2 (ja) | ||

| JPH0517948A (ja) | 地盤補強工法 | |

| JP7350293B2 (ja) | ブロック積み擁壁及びその施工方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070326 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20070326 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20070326 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20071114 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20090929 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100922 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101118 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110201 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110204 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4681293 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140210 Year of fee payment: 3 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |