===開示の概要===

本明細書の記載、及び添付図面の記載により、少なくとも次のことが明らかにされる。

印刷されたテストパターンの濃度を、所定方向に移動するパターン読み取り部によって読み取り、画像の濃度を補正するための補正値を設定する補正値の設定方法であって、前記テストパターンを印刷する印刷ステップと、前記テストパターン、及び前記テストパターンが印刷されない無色部分を、前記パターン読み取り部で読み取って濃度データを取得する濃度データ取得ステップと、前記無色部分の濃度データに基づき、前記テストパターンの濃度データを修正する濃度データ修正ステップと、修正された前記テストパターンの濃度データに基づき、前記補正値を設定する補正値設定ステップと、を有する補正値の設定方法が実現できること。

このような補正値の設定方法によれば、無色部分の濃度データに基づき、テストパターンの濃度データが修正され、修正されたテストパターンの濃度データに基づいて補正値が設定されるので、パターン読み取り部による読み取りムラを防止でき、補正値の精度を高めることができる。

かかる補正値の設定方法であって、前記濃度データ修正ステップでは、前記無色部分の濃度データに基づいて修正比率を取得し、前記修正比率に基づいて前記テストパターンの濃度データを修正すること。

このような補正値の設定方法によれば、無色部分の濃度データに基づいてテストパターンの濃度データを精度良く修正することができる。これにより、補正値の精度を高めることができる。

かかる補正値の設定方法であって、前記濃度データ取得ステップでは、前記無色部分の濃度を前記所定方向の複数の位置で読み取って、前記無色部分の濃度データを複数取得し、前記濃度データ修正ステップでは、取得された前記無色部分の濃度データの平均値と、所定位置における前記無色部分の濃度データとに基づき、前記所定位置における前記修正比率を取得し、取得された前記修正比率に基づき、前記テストパターンの濃度データを修正すること。

このような補正値の設定方法によれば、所定位置毎に修正比率が定められるので、テストパターンの濃度データを、より精度良く修正することができる。これにより、補正値の精度をより高めることができる。

かかる補正値の設定方法であって、前記テストパターンは、所定の濃度指令値で前記所定方向に印刷されたものであること。

このような補正値の設定方法によれば、パターン読み取り部の移動方向に沿って、所定の濃度指令値によるテストパターンが印刷されているので、テストパターンの濃度を精度良く読み取ることができる。これにより、補正値の精度を高めることができる。

かかる補正値の設定方法であって、前記テストパターンは、前記所定方向とは交差する他の所定方向に複数配置されたサブパターンが、それぞれに定められた濃度指令値で前記所定方向に印刷されたものであり、前記濃度データ取得ステップでは、前記テストパターンの濃度データを、前記サブパターン毎に取得し、前記濃度データ修正ステップでは、前記テストパターンの濃度データを、前記サブパターン毎に修正すること。

このような補正値の設定方法によれば、サブパターンのそれぞれを対象とし、取得された濃度データが修正される。これにより、それぞれのサブパターンに対応する濃度データの精度を高めることができ、ひいては補正値の精度を高めることができる。

かかる補正値の設定方法であって、前記補正値設定ステップでは、前記補正値を前記サブパターン毎に設定すること。

このような補正値の設定方法によれば、補正値がサブパターン毎に設定されるので、画像の濃度補正をきめ細かに行うことができ、高品位な画像を印刷することができる。

かかる補正値の設定方法であって、前記画像は、前記所定方向に隣接する単位領域毎に印刷されたものであり、前記濃度データ修正ステップでは、前記テストパターンの濃度データを、前記単位領域毎に修正し、前記補正値設定ステップでは、前記補正値を前記単位領域毎に設定すること。

このような補正値の設定方法によれば、パターン読み取り部の移動方向に沿って、所定の濃度指令値にて印刷されたテストパターンの濃度を精度良く読み取ることができる。これにより、単位領域毎に設定される補正値のそれぞれについて、精度を高めることができる。そして、単位領域毎に補正値が設定されるので、或る単位領域を担当するノズルと、隣の単位領域を担当するノズルとの組み合わせも含めて補正が行え、高品位な画像を印刷することができる。

また、所定の濃度指令値で所定方向に印刷されたテストパターンの濃度を、前記所定方向に移動するパターン読み取り部によって読み取り、画像の濃度を補正するための補正値を設定する補正値の設定方法であって、前記テストパターンを印刷する印刷ステップと、前記テストパターン、及び前記テストパターンが印刷されない無色部分を、前記パターン読み取り部で読み取って濃度データを取得する濃度データ取得ステップと、前記無色部分の濃度データに基づき、前記テストパターンの濃度データを修正する濃度データ修正ステップと、修正された前記テストパターンの濃度データに基づき、前記補正値を設定する補正値設定ステップと、を有し、前記画像は、前記所定方向に隣接する単位領域毎に印刷されたものであり、前記テストパターンは、前記所定方向とは交差する他の所定方向に複数配置されたサブパターンが、それぞれに定められた濃度指令値で前記所定方向に印刷されたものであり、前記濃度データ取得ステップでは、前記テストパターンの濃度データを、前記サブパターン毎に取得し、且つ、前記無色部分の濃度を前記所定方向の複数の位置で読み取って、前記無色部分の濃度データを複数取得し、前記濃度データ修正ステップでは、取得された前記無色部分の濃度データの平均値と、所定位置における前記無色部分の濃度データとに基づき、前記所定位置における前記修正比率を取得し、取得された前記修正比率に基づき、前記テストパターンの濃度データを、前記単位領域毎、及び前記サブパターン毎に修正し、前記補正値設定ステップでは、前記補正値を、前記単位領域毎、及び前記サブパターン毎に設定する、補正値の設定方法を実現することもできる。

このような補正値の設定方法によれば、既述のほぼ全ての効果を奏するので、本発明の目的が最も有効に達成される。

===印刷システムの構成===

次に、印刷システムの実施形態について、図面を参照しながら説明する。

図1は、印刷システム1000の外観構成を示した説明図である。

この印刷システム1000は、プリンタ1と、コンピュータ1100と、表示装置1200と、入力装置1300と、記録再生装置1400とを備えている。この例では、プリンタ1とコンピュータ1100とが印刷装置を構成している。すなわち、プリンタ1は、印刷装置本体に相当し、印刷制御装置としてのコンピュータ1100により、その動作が制御される。そして、このプリンタ1は、用紙、布、フィルム等の媒体に画像を印刷する。なお、この媒体に関し、以下の説明では、代表的な媒体である用紙S(図9を参照。)を例に挙げて説明する。コンピュータ1100は、プリンタ1と通信可能に接続されている。そして、プリンタ1に画像を印刷させるため、コンピュータ1100は、その画像に応じた印刷データをプリンタ1に出力する。表示装置1200は、ディスプレイを有している。この表示装置1200は、例えば、アプリケーションプログラム1104やプリンタドライバ1110(図2を参照。)等のユーザーインタフェースを表示する。入力装置1300は、例えば、キーボード1300Aやマウス1300Bである。記録再生装置1400は、例えば、フレキシブルディスクドライブ装置1400AやCD−ROMドライブ装置1400Bである。

コンピュータ1100にはプリンタドライバ1110がインストールされている。プリンタドライバ1110は、アプリケーションプログラム1104から出力された画像データを印刷データに変換する機能を実現させるためのプログラムであり、各種の機能を実現するためのコードから構成されている。なお、このプリンタドライバ1110は、フレキシブルディスクやCD−ROMなどの記録媒体(コンピュータ読み取り可能な記録媒体)に記録された状態で提供される。また、プリンタドライバ1110は、インターネットを介してコンピュータ1100にダウンロードすることも可能である。

===プリンタドライバ===

<プリンタドライバ1110について>

図2は、プリンタドライバ1110が行う基本的な処理の概略的な説明図である。なお、既に説明された構成要素については、同じ符号を付しているので、説明を省略する。

コンピュータ1100では、このコンピュータ1100に搭載されたオペレーティングシステムの下、ビデオドライバ1102、アプリケーションプログラム1104、及びプリンタドライバ1110などのプログラムが動作している。ビデオドライバ1102は、アプリケーションプログラム1104やプリンタドライバ1110からの表示命令に従って、例えばユーザーインタフェース等を表示装置1200に表示させる機能を有する。アプリケーションプログラム1104は、例えば、画像編集などを行う機能を有し、画像に関するデータ(画像データ)を作成する。ユーザーは、アプリケーションプログラム1104のユーザーインタフェースを介して、アプリケーションプログラム1104により編集した画像を印刷する指示を与えることができる。アプリケーションプログラム1104は、印刷の指示を受けると、プリンタドライバ1110に画像データを出力する。

アプリケーションプログラム1104のユーザーインタフェース上で、ユーザーが印刷を指示すると、プリンタドライバ1110は、アプリケーションプログラム1104から画像データを受け取る。そして、プリンタドライバ1110は、この画像データを印刷データに変換し、印刷データをプリンタ1に出力する。画像データは、印刷される画像の画素に関するデータとして画素データを有している。この画素データは、後述する各処理の段階に応じて、その階調値等が変換される。そして、画素データは、最終的な印刷データの段階において、用紙上に形成されるドットに関するデータ(ドットの色や大きさ等のデータ)に変換される。なお、画素とは、インクを着弾させドットを形成する位置を規定するために、用紙上に仮想的に定められた方眼状の升目である。そして、ノズルの移動方向(キャリッジ移動方向)に並ぶ複数の画素によって単位領域が形成される。この単位領域は、ノズルの移動方向とは交差する搬送方向に隣接している。従って、画像は、単位領域毎に印刷される複数の単位画像(後述するラスタラインに相当する。)によって構成されているといえる。

印刷データは、プリンタ1が解釈できる形式のデータであって、画素データと、各種のコマンドデータとを有する。コマンドデータとは、プリンタ1に特定の動作の実行を指示するためのデータであり、例えば、給紙を指示するデータ、搬送量を示すデータ、排紙を指示するデータがある。プリンタドライバ1110は、アプリケーションプログラム1104から出力された画像データを印刷データに変換するため、解像度変換処理、色変換処理、ハーフトーン処理、ラスタライズ処理などを行う。従って、このプリンタドライバ1110は、言い換えれば、このプリンタドライバ1110がインストールされたコンピュータ1100は、印刷制御装置として機能し、コントローラの一部に相当する。以下、プリンタドライバ1110が行う各処理について説明する。

解像度変換処理は、アプリケーションプログラム1104から出力された画像データ(テキストデータ、イメージデータなど)を、用紙Sに画像を印刷する際の解像度(印刷するときのドットの間隔であり、印刷解像度ともいう。)に変換する処理である。例えば、印刷解像度が720×720dpiに指定されている場合には、アプリケーションプログラム1104から受け取った画像データを720×720dpiの解像度の画像データに変換する。この変換方法としては、画素データの補間や間引きなどがある。なお、この画像データ中の各画素データは、RGB色空間により表される多段階(例えば256段階)の階調値を有するデータである。以下、このRGBの階調値を有する画素データのことをRGB画素データといい、また、これらRGB画素データから構成される画像データをRGB画像データという。

色変換処理は、RGB画像データの各RGB画素データを、CMYK色空間により表される多段階(例えば256段階)の階調値を有するデータに変換する処理である。このCMYKは、プリンタ1が有するインクの色である。すなわち、Cはシアンを意味する。また、Mはマゼンタを、Yはイエローを、Kはブラックをそれぞれ意味する。以下、このCMYKの階調値を有する画素データのことをCMYK画素データといい、これらCMYK画素データから構成される画像データのことをCMYK画像データという。この色変換処理は、RGBの階調値とCMYKの階調値とを対応づけたテーブル(色変換ルックアップテーブルLUT)をプリンタドライバ1110が参照することによって行われる。

ハーフトーン処理は、多段階の階調値を有するCMYK画素データを、プリンタ1が表現可能な、少段階の階調値を有するCMYK画素データに変換する処理である。例えば、ハーフトーン処理により、256段階の階調値を示すCMYK画素データが、4段階の階調値を示す2ビットのCMYK画素データに変換される。この2ビットのCMYK画素データは、各色について、例えば、「ドットの形成なし」(2進数の値として「00」)、「小ドットの形成」(同じく「01」)、「中ドットの形成」(同じく「10」)、「大ドットの形成」(同じく「11」)を示すデータである。このようなハーフトーン処理には、例えばディザ法が利用され、プリンタ1がドットを分散して形成できるような2ビットのCMYK画素データを作成する。なお、このディザ法によるハーフトーン処理については、後述する。また、このハーフトーン処理に用いる方法は、ディザ法に限るものではなく、γ補正法や誤差拡散法等を利用しても良い。そして、本実施形態では、このハーフトーン処理において、補正値に基づく画素データの変換処理が行われる。この補正値に基づく画素データの変換処理についても、後述する。

ラスタライズ処理は、ハーフトーン処理がなされたCMYK画像データを、プリンタ1に転送すべきデータ順に変更する処理である。ラスタライズ処理されたデータは、前述した印刷データとしてプリンタ1に出力される。

<ディザ法によるハーフトーン処理について>

ここで、ディザ法によるハーフトーン処理について詳細に説明する。図3は、このディザ法によるハーフトーン処理を説明するフローチャートである。プリンタドライバ1110(言い換えれば、プリンタドライバ1110がインストールされたコンピュータ1100)は、当該フローチャートに従って、以下のステップを実行する。

まず、ステップS300において、プリンタドライバ1110は、CMYK画像データを取得する。このCMYK画像データは、例えば、シアン,マゼンタ、イエロー,ブラックの各インク色につき256段階の階調値で示された画像データから構成される。すなわち、CMYK画像データは、シアン(C)に関するシアン画像データ、マゼンタ(M)に関するマゼンタ画像データ、イエロー(Y)に関するイエロー画像データ、及びブラック(K)に関するブラック画像データを有している。そして、これらシアン,マゼンタ,イエロー,ブラック画像データは、それぞれに、各インク色の階調値を示すシアン,マゼンタ,イエロー,ブラック画素データから構成されている。なお、以下の説明は、シアン,マゼンタ,イエロー,ブラック画像データを代表してマゼンタ画像データについて説明する。

プリンタドライバ1110は、マゼンタ画像データ中の全てのマゼンタ画素データを対象として、ステップS301からステップS311までの処理を、処理対象のマゼンタ画素データを順次変えながら実行する。これらの処理により、マゼンタ画像データを、マゼンタ画素データ毎に、前述した4段階の階調値を示す2ビットデータに変換する。

この変換処理では、まずステップ301にて、処理対象のマゼンタ画素データの階調値に応じて、大ドットのレベルデータLVLを設定する。この設定には、例えば生成率テーブルが用いられる。ここで、図4は、大、中、小の各ドットに対するレベルデータの設定に利用される生成率テーブルを示す図である。同図において、横軸は階調値(0〜255)、左側の縦軸はドットの生成率(%)、右側の縦軸はレベルデータである。レベルデータは、ドットの生成率を値0〜255の256段階に変換したデータをいう。ここで、「ドットの生成率」は、一定の階調値に応じて一様な領域が再現されるときに、その領域内の画素のうちでドットが形成される画素の割合を意味する。例えば、ある階調値におけるドット生成率が、大ドット65%、中ドット25%、及び小ドット10%であり、このドット生成率で、縦方向に10画素であって横方向に10画素からなる100画素の領域内を印刷したとする。この場合には、100画素のうち大ドットが形成される画素が65個、中ドットが形成される画素が25個、小ドットが形成される画素が10個となる。そして、図4中の細い実線で示されるプロファイルSDが小ドットの生成率を示している。また、太い実線で示されるプロファイルMDが中ドットの生成率を、破線で示されるプロファイルLDが大ドットの生成率を、それぞれ示している。

そして、ステップS301では、プリンタドライバ1110は、大ドット用のプロファイルLDから階調値に応じたレベルデータLVLを読み取る。例えば、図4に示すように、処理対象のマゼンタ画素データの階調値がgrであれば、レベルデータLVLはプロファイルLDとの交点から1dと求められる。実際には、このプロファイルLDは、コンピュータ1100内に設けられたROM等のメモリ(図示せず)に、例えば、1次元のテーブルの形態で記憶されている。そして、プリンタドライバ1110は、このテーブルを参照することによりレベルデータを求める。

ステップS302では、プリンタドライバ1110は、以上のようにして設定されたレベルデータLVLが閾値THLより大きいか否かを判定する。ここでは、ディザ法によるドットのオン・オフ判定を行う。閾値THLは、所謂ディザマトリクスの各画素ブロックに対して異なる値が設定されている。本実施形態では16×16の正方形の画素ブロックに、0〜254までの値が現れるディザマトリックスを用いている。図5は、ディザ法によるドットのオン・オフ判定の例を示す図である。この例において、プリンタドライバ1110は、まず各マゼンタ画素データのレベルデータLVLを、当該マゼンタ画素データに対応するディザマトリクス上の画素ブロックの閾値THLと比較する。そして、このレベルデータLVLの方が閾値THLよりも大きい場合にはドットをオンにし(つまり、ドットを形成し)、レベルデータLVLの方が小さい場合にはドットをオフにする(つまり、ドットを形成しない)。同図では、ドットのマトリクスにおいて、網掛けを施した領域の画素データが、ドットをオンにするマゼンタ画素データである。すなわち、ステップS302において、レベルデータLVLが閾値THLよりも大きい場合、プリンタドライバ1110は、ステップS310に進み、それ以外の場合にはステップS303に進む。

ここで、ステップS310に進んだ場合には、プリンタドライバ1110は、処理対象のマゼンタ画素データに対して、大ドットを示す画素データ(2ビットデータ)として値「11」を対応付けて記録し、ステップS311に進む。そして、このステップS311において、全てのマゼンタ画素データについて処理を終了したか否かを判断し、終了している場合には、ハーフトーン処理を終了する。一方、終了していない場合には、処理対象を未処理のマゼンタ画素データに移して、ステップS301に戻る。

一方、ステップS303に進んだ場合には、プリンタドライバ1110は、中ドットのレベルデータLVMを設定する。中ドットのレベルデータLVMは、その階調値に基づいて、前述の生成率テーブルにより設定される。この中ドットのレベルデータLVMの設定方法は、大ドットのレベルデータLVLの設定方法と同様である。例えば、図4の例において、階調値grに対応するレベルデータLVMは、中ドットの生成率を示すプロファイルMDとの交点で示される2dとして求められる。このようにしてレベルデータLVMを設定したならば、ステップS304に進む。このステップS304では、中ドットのレベルデータLVMと閾値THMの大小関係が比較され、中ドットのオン・オフ判定が行われる。オン・オフ判定の方法は、大ドットの場合と同様である。ここで、中ドットのオン・オフ判定では、判定に用いる閾値THMを、大ドットの場合の閾値THLとは異なる値としている。これは、大ドットと中ドットで同じディザマトリクスを用いてオン・オフ判定を行うと、大ドットと中ドットでドットがオフになりやすい画素が一致し、中ドットの生成率は所望の生成率よりも低くなる虞があるからである。このような現象を回避するため、本実施形態では、大ドットと中ドットとでディザマトリクスを変えている。これにより、それぞれのドットが適切に形成されるようにしている。

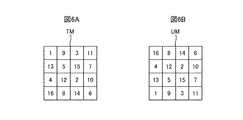

図6A及び図6Bは、大ドットの判定に用いられるディザマトリクスと、中ドットの判定に用いられるディザマトリクスとの関係について示す図である。この実施形態において、大ドットについては、図6Aの第1のディザマトリクスTMを用いる。また、中ドットについては、図6Bの第2のディザマトリクスUMを用いる。この第2のディザマトリクスUMは、第1のディザマトリクスTMにおける各閾値を、搬送方向(図における上下方向に相当する。)の中央を中心として対称に移動したものである。なお、本実施形態では、先に述べたように16×16のマトリクスを用いているが、図示の都合上、図6には4×4のマトリクスで示している。また、大ドットと中ドットで全く異なるディザマトリクスを用いるようにしても良い。

そして、ステップS304において、中ドットのレベルデータLVMが中ドットの閾値THMよりも大きい場合、プリンタドライバ1110は、中ドットをオンにすべきと判定して、ステップS309に進み、それ以外の場合にはステップS305に進む。ここで、ステップS309に進んだ場合、プリンタドライバ1110は、この処理対象のマゼンタ画素データに対して、中ドットを示す画素データ「10」を対応付けて記録し、ステップS311に進む。このステップS311では、前述した処理と同様な処理が行われる。

ステップS305に進んだ場合には、プリンタドライバ1110は、大ドットや中ドットのレベルデータの設定と同様にして、小ドットのレベルデータLVSを設定する。なお、小ドット用のディザマトリクスは、小ドットの生成率の低下を防ぐため、前述したように中ドットや大ドット用のものと異なるものとするのが望ましい。そして、ステップS306において、プリンタドライバ1110は、レベルデータLVSと小ドットの閾値THSとを比較し、レベルデータLVSが小ドットの閾値THSよりも大きい場合には、ステップS308に進み、それ以外の場合にはステップS307に進む。ここで、ステップS308に進んだ場合には、当該処理対象のマゼンタ画素データに対して、小ドットを示す画素データ「01」を対応付けて記録し、ステップS311に進む。一方、ステップS307に進んだ場合には、プリンタドライバ1110は、当該処理対象のマゼンタ画素データに対して、ドット無しを示す画素データ「00」を対応付けて記録し、ステップS311に進む。そして、ステップS311では、前述した処理と同様な処理が行われる。

<プリンタドライバ1110の設定について>

図7は、プリンタドライバ1110のユーザーインタフェースの説明図である。このプリンタドライバ1110のユーザーインタフェースは、ビデオドライバ1102を介して、表示装置1200に表示される。ユーザーは、入力装置1300を用いて、プリンタドライバ1110の各種の設定を行うことができる。基本設定としては、余白形態モードや画質モードの設定が用意され、また用紙設定としては、用紙サイズモードの設定等が用意されている。そして、プリンタドライバ1110は、このユーザーインタフェースによる設定に基づいて、印刷解像度や用紙サイズ等を認識する。

===プリンタ===

<プリンタ1の構成について>

図8は、本実施形態のプリンタ1の全体構成のブロック図である。図9は、本実施形態のプリンタ1の全体構成の概略図である。図10は、本実施形態のプリンタ1の全体構成の横断面図である。図11は、ヘッド41の下面におけるノズルNzの配列を示す図である。以下、これらの図を参照して、本実施形態のプリンタ1の基本的な構成について説明する。

プリンタ1は、用紙搬送機構20、キャリッジ移動機構30、ヘッドユニット40、センサ群50、及びプリンタコントローラ60を有する。

外部装置であるコンピュータ1100から印刷信号を受信したプリンタ1(印刷装置本体)は、プリンタコントローラ60によって制御対象部、すなわち用紙搬送機構20、キャリッジ移動機構30、ヘッドユニット40を制御する。このとき、プリンタコントローラ60は、コントローラの一部に相当し、コンピュータ1100から受信した印刷データに基づき、用紙Sに画像を印刷させる。また、センサ群50の各センサは、プリンタ1内の状況を監視している。そして、各センサは、検出結果をプリンタコントローラ60に出力する。各センサからの検出結果を受けたプリンタコントローラ60は、その検出結果に基づいて制御対象部を制御する。

用紙搬送機構20は、媒体の搬送機構に相当し、用紙Sを印刷可能な位置に送り込んだり、この用紙Sを搬送方向に所定の搬送量で搬送させたりする機構である。この搬送方向は、次に説明するキャリッジ移動方向と交差する方向であり、「所定方向」に相当する。この用紙搬送機構20は、給紙ローラ21と、搬送モータ22と、搬送ローラ23と、プラテン24と、排紙ローラ25とを有する。給紙ローラ21は、紙挿入口に挿入された用紙Sをプリンタ1内に自動的に送るためのローラであり、この例ではD形の断面形状をしている。搬送モータ22は、用紙Sを搬送方向に搬送させるためのモータであり、例えばDCモータによって構成される。この搬送モータ22の動作は、プリンタコントローラ60によって制御される。搬送ローラ23は、給紙ローラ21によって送られてきた用紙Sを、印刷可能な領域まで搬送するためのローラである。この搬送ローラ23の動作も搬送モータ22によって制御される。プラテン24は、印刷中の用紙Sを、この用紙Sの裏面側から支持する部材である。また、排紙ローラ25は、印刷が終了した用紙Sを搬送するためのローラである。

キャリッジ移動機構30は、ヘッドユニット40が取り付けられたキャリッジCRをキャリッジ移動方向(他の所定方向に相当する。)に移動させるための機構である。このキャリッジ移動方向には、一側から他側への移動方向と、他側から一側への移動方向が含まれている。そして、ヘッドユニット40が有するヘッド41には、インクを噴射させるためのノズルNzが設けられている。このため、キャリッジCRの移動に伴い、ノズルNzもキャリッジ移動方向に移動する。このキャリッジ移動機構30は、キャリッジモータ31と、ガイド軸32と、タイミングベルト33と、駆動プーリー34と、従動プーリー35とを有する。キャリッジモータ31は、キャリッジCRを移動させるための駆動源に相当する。このキャリッジモータ31は、前述したプリンタコントローラ60によって、その動作が制御される。そして、キャリッジモータ31の回転軸には、駆動プーリー34が取り付けられている。この駆動プーリー34は、キャリッジ移動方向の一端側に配置されている。駆動プーリー34とは反対側のキャリッジ移動方向の他端側には、従動プーリー35が配置されている。タイミングベルト33は、キャリッジCRに接続されているとともに、駆動プーリー34と従動プーリー35とに架け渡されている。ガイド軸32は、キャリッジCRを移動可能な状態で支持する部材である。このガイド軸32は、キャリッジ移動方向に沿って取り付けられている。従って、キャリッジモータ31が動作すると、キャリッジCRは、このガイド軸32に沿ってキャリッジ移動方向に移動する。

ヘッドユニット40は、用紙Sにインクを噴射させるためのものである。このヘッドユニット40が有するヘッド41には、図11に示すように、インクを噴射させる噴射部としてのノズルNzが設けられている。このノズルNzは、例えば、ノズルプレートと呼ばれる薄い金属板に、プレス加工やレーザー加工等によって設けられている。そして、ノズルプレートの表面には、撥水処理がなされている。この撥水処理としては、例えば、撥水被膜の形成がある。このノズルNzは、噴射させるインクの種類毎にグループ分けされており、各グループによってノズル列が構成されている。例示したヘッド41は、ブラックインクノズル列Nkと、シアンインクノズル列Ncと、マゼンタインクノズル列Nmと、イエローインクノズル列Nyを有している。各ノズル列は、n個(例えば、n=180)のノズルNzを備えている。これらのノズル列において、各ノズルNzは、搬送方向に沿って一定の間隔(ノズルピッチ:k・D)で設けられている。ここで、Dは、搬送方向における最小のドットピッチ、つまり、用紙Sに形成されるドットの最高解像度での間隔である。また、kは、最小のドットピッチDとノズルピッチとの関係を表す係数であり、1以上の整数に定められる。例えば、ノズルピッチが180dpi(1/180インチ)であって、搬送方向のドットピッチが720dpi(1/720インチ)である場合、k=4である。図示の例において、各ノズル列のノズルNzは、下流側のノズルNzほど若い番号が付されている(♯1〜♯180)。つまり、ノズルNz(♯1)は、ノズルNz(♯180)よりも搬送方向の下流側、つまり用紙Sの上端側に位置している。

また、このプリンタ1において、各ノズルNzからは、量が異なる複数種類のインクを、個別に噴射させることができる。例えば、各ノズルNzからは、大ドットを形成し得る量の大インク滴、中ドットを形成し得る量の中インク滴、及び小ドットを形成し得る量の小インク滴からなる3種類のインク滴を噴射させることができる。従って、この例では、画素データ「00」に対応するドットの非形成、画素データ「01」に対応する小ドットの形成、画素データ「10」に対応する中ドットの形成、及び画素データ「11」に対応する大ドットの形成という4種類の制御ができる。つまり、4階調の記録が可能である。

センサ群50は、プリンタ1の状況を監視するためのものである。このセンサ群50には、リニア式エンコーダ51、ロータリー式エンコーダ52、紙検出センサ53、及び紙幅センサ54等が含まれている。リニア式エンコーダ51は、キャリッジCR(ヘッド41,ノズルNz)のキャリッジ移動方向の位置を検出するためのものである。ロータリー式エンコーダ52は、搬送ローラ23の回転量を検出するためのものである。紙検出センサ53は、印刷される用紙Sの先端位置を検出するためのものである。紙幅センサ54は、印刷される用紙Sの幅を検出するためのものである。

プリンタコントローラ60は、プリンタ1の制御を行うものである。このプリンタコントローラ60は、インターフェース部61と、CPU62と、メモリ63と、制御ユニット64とを有する。インターフェース部61は、外部装置であるコンピュータ1100とプリンタ1との間に介在し、データの送受信を行う。CPU62は、プリンタ全体の制御を行うための演算処理装置である。メモリ63は、CPU62のプログラムを格納する領域や作業領域等を確保するためのものであり、RAM、EEPROM、ROM等の記憶素子によって構成される。そして、CPU62は、メモリ63に格納されているプログラムに従い、制御ユニット64を介して各制御対象部を制御する。また、本実施形態では、このメモリ63の一部領域を、補正値(後述する。)を格納するための補正値格納部63aとして使用している。

<印刷動作について>

図12は、印刷時の動作のフローチャートである。以下に説明される各動作は、プリンタコントローラ60が、メモリ63内に格納されたプログラムに従って、各制御対象部を制御することにより実行される。このプログラムは、各動作を実行するためのコードを有する。

印刷命令受信(S001):プリンタコントローラ60は、コンピュータ1100からインターフェース部61を介して、印刷命令を受信する。この印刷命令は、コンピュータ1100から送信される印刷データのヘッダに含まれている。そして、プリンタコントローラ60は、受信した印刷データに含まれる各種コマンドの内容を解析し、各制御対象部を制御して、以下の給紙動作、ドット形成動作、搬送動作、排紙処理等を行う。

給紙動作(S002):次に、プリンタコントローラ60は、給紙動作を行う。給紙動作とは、印刷対象となる用紙Sを移動させ、印刷開始位置(所謂、頭出し位置)に位置決めする処理である。すなわち、プリンタコントローラ60は、給紙ローラ21を回転させ、印刷すべき用紙Sを搬送ローラ23まで送る。続いて、プリンタコントローラ60は、搬送ローラ23を回転させ、給紙ローラ21から送られてきた用紙Sを印刷開始位置に位置決めする。

ドット形成動作(S003):次に、プリンタコントローラ60は、ドット形成動作を行う。ドット形成動作とは、キャリッジ移動方向に沿って移動するノズルNzからインクを断続的に噴射させ、用紙Sにドットを形成する動作である。なお、以下の説明では、インクを噴射させつつ、ノズルNzをキャリッジ移動方向の一側から他側に、若しくは、他側から一側に1回移動させる動作のことを、「パス」ということにする。このドット形成動作において、プリンタコントローラ60は、キャリッジモータ31を駆動し、キャリッジCRをキャリッジ移動方向に移動させる。また、プリンタコントローラ60は、キャリッジCRが移動している間に、印刷データに基づいてノズルNzからインクを噴射させる。そして、ノズルNzから噴射されたインクが用紙上に着弾することにより、用紙上にドットが形成される。従って、このドット形成動作が行われると、キャリッジCRの移動方向に沿った単位領域内には、ドットが適宜に形成される。言い換えると、単位領域内には、これらのドットによるラスタライン(単位画像に相当する。)が印刷される。

搬送動作(S004):次に、プリンタコントローラ60は、搬送動作を行う。搬送動作とは、ヘッド41に対して用紙Sを搬送方向に沿って相対的に移動させる処理である。プリンタコントローラ60は、搬送モータ22を駆動し、搬送ローラ23を回転させて用紙Sを搬送方向に搬送する。この搬送動作により、ノズルNzと用紙Sとの相対位置が変化し、先程のドット形成動作によって形成されたドットの位置とは異なる位置(つまり、異なる単位領域)に、ドットを形成することが可能になる。従って、ドット形成動作と搬送動作とを繰り返し行うことにより、前述したラスタラインが搬送方向に複数形成され、用紙Sに画像が印刷される。

排紙判断(S005):次に、プリンタコントローラ60は、印刷中の用紙Sについて排紙の判断を行う。この判断時において、印刷中の用紙Sに印刷するためのデータが残っていれば、排紙は行われない。すなわち、ドット形成動作が行われる。そして、プリンタコントローラ60は、印刷するためのデータがなくなるまでドット形成動作と搬送動作とを交互に繰り返し、ドットから構成される画像を徐々に用紙Sに印刷する。そして、印刷中の用紙Sに印刷するためのデータがなくなったならば、プリンタコントローラ60は、排紙処理を行う。なお、排紙処理を行うか否かの判断は、印刷データに含まれる排紙コマンドに基づいて行っても良い。

排紙処理(S006):前述の排紙判断にて「排紙」と判断された場合、プリンタコントローラ60は、印刷が終了した用紙Sを排出する排紙処理を行う。この排紙処理において、プリンタコントローラ60は、排紙ローラ25を回転させることにより、印刷した用紙Sを外部に排出する。

印刷終了判断(S007):次に、プリンタコントローラ60は、印刷を続行するか否かの判断を行う。次の用紙Sに印刷を行うのであれば、前述の給紙動作に戻って印刷を続行し、次の用紙Sの給紙動作を開始する。次の用紙Sに印刷を行わないのであれば、印刷動作を終了する。

===印刷方式===

<インターレース方式について>

このような構成を有する本実施形態のプリンタ1では、インターレース方式による印刷を行うことができる。そして、このインターレース方式を用いることで、インクの噴射特性といったノズルNz毎の個体差を印刷される画像上で分散し、目立たないようにしている。ここで、図13A及び図13Bは、インターレース方式の説明図である。すなわち、図13Aは、1パス目〜4パス目におけるノズルNzの位置、及びドット形成の様子を示す図である。また、図13Bは、ラスタラインと、そのラスタラインを担当するノズルNzの関係を説明する図である。なお、図13Aは、ヘッド41の代わりとして示すノズル列が、用紙Sに対して移動しているように描かれている。しかし、この図は、ノズル列と用紙Sとの相対的な位置関係を示すために、便宜的に描かれているものである。すなわち、実際のプリンタ1では、用紙Sが搬送方向に移動される。また、この図において、黒丸で示されたノズルNzは、実際にインクを噴射するノズルNzであり、白丸で示されたノズルNzはインクを噴射しないノズルNzである。

図13A及び図13Bに例示するインターレース方式では、用紙Sが、搬送方向に一定の搬送量で搬送される毎に、各ノズルNzが、その直前のパスで印刷されたラスタラインのすぐ上のラスタラインを印刷する。このように搬送量を一定にして各ラスタラインを印刷するためには、実際にインクが噴射されるノズルNzの数N(整数)は、前述の係数kと互いに素の関係にあることが求められる。この場合において、搬送量Fは、N・Dに設定される。同図の例において、ノズル列は、搬送方向に沿って配列された4つのノズルNzを有するが、搬送量を一定にして各ラスタラインを印刷するために、3つのノズルNzを用いてインターレース方式で印刷が行われている。また、3つのノズルNzが用いられるため、用紙Sは搬送量3・Dにて搬送される。その結果、例えば、180dpi(4・D)のノズルピッチのノズル列を用いて、720dpi(=D)のドット間隔にて用紙Sにドットが形成される。そして、同図の例では、最初のラスタラインR1を3パス目でノズルNz(♯1)が印刷し、2番目のラスタラインR2を2パス目でノズルNz(♯2)が印刷し、3番目のラスタラインR3を1パス目でノズルNz(♯3)が印刷し、4番目のラスタラインR4を4パス目でノズルNz(♯1)が印刷している。

<オーバーラップ方式について>

図14A及び図14Bと、図15は、オーバーラップ方式の説明図である。すなわち、図14A及び図14Bは、8個のノズルNzで構成されているノズル列を用い、1つのラスタラインを2つのノズルNzで担当する場合の例を示している。具体的には、図14Aは、1パス目〜8パス目におけるノズルNzの位置、及びドット形成の様子を示す図である。また、図14Bは、ラスタラインと、そのラスタラインを担当するノズルNzの関係を説明する図である。また、図15は、180個のノズルNzで構成されているノズル列にて、1つのラスタラインを2つのノズルNzで担当する場合の例を示す図である。

オーバーラップ方式でも、インターレース方式と同様に、用紙Sが搬送方向に一定の搬送量で搬送される毎に、所定のノズルNzからインクが噴射され、用紙Sにドットが形成される。ここで、オーバーラップ方式では、或るパスにおいて、各ノズルNzから間欠的にインクが噴射され、用紙上にドットが数ドット間隔で形成される。そして、他のパスにおいて、他のノズルNzから間欠的にインクが噴射され、既に形成されているドット同士の間を埋める位置に、他のドットが形成される。このような動作を繰り返すことにより、1つのラスタラインが複数のパスによって完成される。なお、以下の説明では、便宜上、1つのラスタラインがM回のドット形成動作で完成する場合に、オーバーラップ数Mということにする。

図14A、図14Bの例、及び図15の例では、1つのラスタラインが2回のドット形成動作により完成される。このため、オーバーラップ数は2(M=2)となる。このようなオーバーラップ方式において、搬送量Fを一定にして記録を行うためには、次の各条件を満たすことが求められる。すなわち、(1)N/Mが整数であること、(2)N/Mは係数kと互いに素の関係にあること、(3)搬送量Fが(N/M)・Dに設定されることの各条件を満たす必要がある。図14Aの例では、ノズル列は搬送方向に沿って配列された8個のノズルNzを有しているが、前述の条件を満たすため、6個のノズルNzによる印刷が行われる。この場合、N/Mは3となり、係数k(=4)と素の関係となる。そして、用紙Sの搬送量Fは、3・Dに定められる。これにより、1つのラスタラインを2回のドット形成動作で完成させることができる。すなわち、この例では、最初のラスタラインR1は、3パス目におけるノズルNz(♯4)と、7パス目におけるノズルNz(♯1)によって印刷される。また、2番目のラスタラインR2は、2パス目におけるノズルNz(♯5)と、6パス目におけるノズルNz(♯2)とによって印刷される。同様に、3番目のラスタラインR3は、1パス目のドット形成動作(パス1)におけるノズルNz(#6)と、5回目のドット形成動作(パス5)におけるノズルNz(#3)とにより、2回のドット形成動作で完成される。また、図15の例では、前述の条件を満たすため、178個のノズルNz(N=178)を用いてオーバーラップ印刷が行われる。この場合、N/Mは89となり、係数k(=4)と素の関係となる。そして、用紙Sの搬送量Fは、89・Dに定められる。これにより、1つのラスタラインを2回のドット形成動作で完成させることができる。

===補正値について===

この種のプリンタ1において、ノズルNzから噴射されるインク滴はノズルNz毎にばらつく場合がある。このノズルNz毎のばらつきには複数の種類がある。その代表的なばらつきの1つは、インク滴の飛行方向のばらつきである。他の代表的なばらつきは、インク滴の量のばらつきである。インク滴の飛行方向のばらつきは、例えば、ノズルNzの寸法のばらつきや撥水被膜の形成状態のばらつきによって生じる。また、インク滴の量のばらつきは、例えば、インクを噴射させるための素子(ピエゾ素子や発熱素子等)の特性のばらつきによって生じる。

このようなノズルNz毎のばらつきが生じると、印刷画像に濃度ムラが生じ得る。例えば、飛行方向のばらつきが生じた場合、キャリッジ移動方向に沿って平行な筋状の濃度ムラ(便宜上、横縞状の濃度ムラともいう。)が生じる。ここで、図16は、用紙Sの搬送方向に生じる濃度ムラを模式的に説明する図である。そして、この図は、シアン,マゼンタ,イエロー,ブラックのうち1つのインク色、例えばマゼンタインクで印刷した画像の濃度ムラを示している。

インク滴の飛行方向のばらつきが生じ、インク滴が正規の飛行方向よりも搬送方向にずれて飛行した場合、ドットの形成位置も目標位置から搬送方向にずれる。同様に、同じラスタラインに属する各ドットについても、その着弾位置がずれる。このため、そのラスタラインについては、形成位置が目標形成位置からずれることになる。このような形成位置のずれが生じると、搬送方向に隣り合うラスタライン同士の間隔が、空いたり詰まったりする。これを巨視的に見た場合、横縞状の濃度ムラとなる。すなわち、隣り合うラスタライン同士の間隔が相対的に広いラスタラインは巨視的に薄く見え、間隔が相対的に狭いラスタラインは巨視的に濃く見えてしまう。

また、インク滴の量のばらつきがノズルNz毎にあった場合も、横縞状の濃度ムラが生じ得る。例えば、正規の量よりも少ないインク滴を噴射するノズルNzがあった場合、このノズルNzが担当するラスタラインは、他のノズル列よりも濃度が薄くなる。反対に、正規の量よりも多いインク滴を噴射するノズルNzがあった場合、このノズルNzが担当するラスタラインは、他のノズル列よりも濃度が濃くなる。このようなラスタライン毎の濃度のばらつきも、印刷された画像上では、やはり横縞状の濃度ムラとして視認される。

このような濃度ムラを防止するためには、インク量の増減を示す補正値を設定し、この補正値に基づいてインク滴の量を調整することが好ましい。例えば、インク滴の飛行方向のばらつきに対しては、ラスタライン毎(搬送方向に隣接する単位領域毎)に補正値を設定し、インク滴の量をラスタライン毎に調整する構成が好ましい。これは、そのラスタラインを担当するノズルNzと、隣のラスタラインを担当するノズルNzとの組み合わせも含めて補正値が設定されるので、飛行方向のずれに起因する横縞状の濃度ムラについて、効果的に抑制することができるからである。また、インク滴の量のばらつきに対しては、ノズルNz毎に補正値を設定することで対応できる。この補正値の設定する方法としては、種々の方法が考えられるが、補正用パターン(テストパターン)を媒体に印刷し、印刷された補正用パターンの濃度に基づいて補正値を設定する方法が好ましい。これは、使用状態に近い状態で濃度ムラが測定でき、適切な補正値が設定できるからである。

この場合、印刷された補正用パターンの濃度をスキャナ装置等の濃度読み取り装置で読み取り、得られた濃度データに基づいて補正値が設定される。ここで、使用する濃度読み取り装置に濃度の読み取りムラがあると、得られた濃度データは、濃度の読み取りムラを含んだものとなり、設定された補正値に影響を及ぼすこととなる。例えば、補正が不要なラスタラインやノズルNzについて、補正を行ってしまうことがあり得る。反対に、補正が必要なラスタラインやノズルNzについて、補正をしなかったり、補正が不十分となったりすることもあり得る。従って、濃度読み取り装置の読み取りムラについては、できる限り少なくすることが求められる。特に、最近のプリンタ1は、720dpi以上の高い解像度で高品位な画像を印刷することができる。このような高品位な画像を印刷するにためは、濃度読み取り装置の読み取りムラについて、できる限り少なくすることが重要である。

===本実施形態のプリンタによる印刷について===

<本実施形態の概要>

このような事情に鑑み、本実施形態では、所定方向に移動する読み取りキャリッジ(パターン読み取り部)を有するスキャナ装置(濃度読み取り装置)を用い、このスキャナ装置によって補正用パターン(テストパターン)の濃度データを取得する。また、補正用パターンの濃度データに加え、補正用パターンが印刷されていない用紙Sの地色部分(無色部分)についても、濃度データを取得する。そして、地色部分の濃度データに基づいて、補正用データの濃度データを修正し、修正された濃度データに基づいて、補正値を設定するようにしている。すなわち、スキャナ装置における濃度の読み取りムラの情報を、地色部分の濃度データに基づいて取得している。そして、取得した読み取りムラの情報に基づいて補正用パターンの濃度データを修正しているので、修正後の補正用パターンの濃度データについては、スキャナ装置(読み取りキャリッジ)の読み取りムラが改善されている。その結果、設定される補正値に関し、その精度を向上させることができる。以下、この点を中心にし、本実施形態について、詳細に説明する。便宜上、以下の説明は、ラスタライン毎に補正値を設定するものを例に挙げて行う。

<画像の印刷方法について>

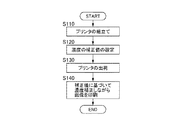

図17は、本実施形態に係る画像の印刷方法に関連する工程等の流れを示すフローチャートである。以下、このフローチャートを参照して、これらの工程等について概略を説明する。まず、製造ラインにおいてプリンタ1が組み立てられる(S110)。次に、検査ラインの作業者によって、単位領域(ラスタラインが印刷される領域)毎の補正値Hがプリンタ1に設定される(S120)。すなわち、このステップでは、これらの補正値Hがプリンタ1のメモリ63、詳しくは、補正値格納部63a(図8を参照。)に格納される。次に、プリンタ1が出荷される(S130)。次に、このプリンタ1を購入したユーザーによって画像の本印刷が行われるが、その本印刷の際には、補正値Hに基づき定められた濃度で、ラスタライン毎に画像が形成される。すなわち、プリンタ1は、補正された濃度となるように、用紙Sに画像を印刷する(S140)。そして、本実施形態のプリンタ1は、補正値Hの設定工程(ステップS120)、及び画像の本印刷(ステップS140)に特徴を有する。従って、以下の説明は、ステップS120及びステップS140について行う。

<ステップS120:補正値Hの設定>

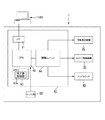

まず、補正値Hの設定に使用される機器について説明する。図18は、この機器を説明するブロック図である。なお、既に説明された構成要素については、同じ符号を付しているので、説明を省略する。この図において、コンピュータ1100Aは、検査ラインに設置されたコンピュータであり、工程用補正プログラム1120が動作している。この工程用補正プログラム1120は、補正値取得処理等を実現させるためのプログラムであり、各種の処理を実現させるためのコードを有する。

補正値取得処理では、用紙Sに印刷された補正用パターンを、スキャナ装置100(濃度読み取り装置に相当する。)が読み取ることで得られた濃度データ群(例えば、所定解像度の256階調のグレイスケールデータ)に基づき、対象となるラスタラインについて、濃度毎の補正値Hを取得する。なお、補正値取得処理については、後で説明する。また、このコンピュータ1100Aで動作するアプリケーションプログラム1104は、補正用パターンを印刷させるための画像データを、プリンタドライバ1110に対して出力する。そして、プリンタドライバ1110は、前述した解像度変換処理からラスタライズ処理までの一連の処理を行うことで、補正用パターンを印刷させるための印刷データをプリンタ1に出力する。

図19は、このコンピュータ1100Aのメモリに設けられた記録テーブルの概念図である。なお、この図には、マゼンタ(M)用の記録テーブルについて、レコードやフィールド等の詳細を示している。例示した記録テーブルは、インク色毎の区分で用意されている。この記録テーブルには、各ラスタラインにおける濃度の測定値、つまり、補正用パターン、及び補正用パターンが印刷されていない地色部分m0(無色部分,図23を参照。)を、スキャナ装置100が読み取ることで得られた濃度データが記録される。従って、各記録テーブルには、ラスタライン毎のレコードと、濃度毎のフィールドが用意されている。本実施形態において、各レコードはラスタラインに対応付けられており、用紙上端側に形成されるラスタラインから順に小さい番号のレコードに記録される。また、各レコードは、基準濃度にも対応付けられている。この基準濃度は、補正用パターンが有するサブパターンの濃度、及び地色部分の濃度に対応している。後述するように、本実施形態の補正用パターンCPmは、濃度指令値10%〜100%(便宜上、濃度10%〜濃度100%ともいう。)で印刷されたサブパターンCPm1〜CPm10(図23を参照。)を有している。このため、サブパターンCPm1〜CPm10毎に、濃度データ(d10〜d100)が取得され、対応するフィールドに記録される。同様に、用紙Sの地色部分m0についても濃度データ(d0)が取得され、対応するフィールドに記録される。さらに、この記録用テーブルには、修正比率を記録するためのフィールドも設けられている。この修正比率は、スキャナ装置100の読み取りムラを抑制するための因子であり、地色部分m0の濃度に基づいて取得される。なお、この修正比率については、後述する。

図20は、プリンタ1のメモリ63に設けられた補正値格納部63aの概念図である。なお、この図には、これらの補正値テーブルを代表して、マゼンタ用の補正値テーブルについて詳細を示している。この図に示すように、補正値格納部63aには、補正値テーブルがインク色の区分毎に用意されている。この補正値テーブルは、ラスタライン毎の補正値Hを格納するものである。この補正値テーブルも複数のレコードを有しており、各レコードには対応する補正値Hが格納される。そして、本実施形態の補正用パターンは、前述したように、複数の濃度で描かれているため、補正値Hも濃度毎に取得され、対応するフィールドに格納される。この例において、1つのラスタラインに対応する補正値Hは、濃度10%に対応する補正値H(h10)から濃度100%に対応する補正値H(h100)まで、濃度10%毎に10種類取得され、格納される。

この補正値Hは、印刷対象となる用紙Sにおける全てのラスタラインに対して個別に設定することも可能である。しかし、本実施形態では、この補正値Hを印刷処理動作毎に分けて設定している。本実施形態における印刷処理動作とは、通常処理動作、上端処理動作、及び通常処理動作の3種類である。従って、補正値格納部63aのレコードは、印刷処理動作によって定められる数とされる。

ここで、印刷処理動作について説明する。通常処理動作は、用紙Sの搬送量に重点をおいた印刷処理動作である。つまり、この通常処理動作では、定められた印刷方式(例えば、オーバーラップ方式、インターレース方式)の下、できるだけ搬送量を多くし、多くのラスタラインを少ないパス数で効率よく印刷できるように、使用するノズルNzや搬送量等の条件が定められる。また、上端処理動作は、定められた印刷方式の下、用紙Sの上端部分について、できるだけ多くのノズルNzを使用して、つまり各ノズルNzをできるだけ用紙Sからはみ出させないようにしてラスタラインを印刷できるように、使用するノズルNzや搬送量等の条件が定められる。同様に、下端処理動作は、用紙Sの下端部分について、できるだけ多くのノズルNzを使用して印刷できるように、使用するノズルNzや搬送量等の条件が定められる。このように、通常処理動作、上端処理動作、及び下端処理動作は、使用するノズルNzや搬送量の組み合わせがそれぞれに定められた印刷処理動作と表現することができる。なお、一般的に、用紙Sの上下端部分におけるラスタラインの数は、これらの上下端部分に挟まれた中間部分、つまり、通常処理動作によって印刷される部分におけるラスタラインの数よりも少ない。この観点から、通常処理動作は、その用紙Sに対する印刷時において、最も頻繁に使用される印刷処理動作ということもできる。

そして、上端処理動作で印刷されるラスタライン(単位領域)と下端処理動作で印刷されるラスタラインには、そのラスタライン固有の補正値Hが設定される。一方、通常処理動作で印刷されるラスタラインには、所定数の補正値Hが繰り返し設定される。これは、通常処理動作において、ラスタラインと担当するノズルNzの組み合わせは、周期的に揃うためである。例えば、前述して図15の例は、使用されるノズルNzの数が178(N=178)であり、オーバーラップ数が2(M=2)、係数kが4の場合におけるノズルNzの組み合わせをラスタライン毎に示したものであるが、この例の場合には89ラスタライン毎にノズルNzの組み合わせが揃う。具体的には、n番目のラスタライン(n)を担当するノズルNzの組み合わせがノズルNz(#156,#067)であった場合、89ライン分だけ用紙上端側に印刷されるラスタライン(n+89)を担当するノズルNzの組み合わせもノズルNz(#156,#067)になる。同様に、ラスタライン(n+1)とラスタライン(n+90)については、これらのラスタラインを担当するノズルNzの組み合わせが、ノズルNz(#134,#045)となる。この場合、ラスタライン(n)とラスタライン(n+89)については、同じ補正値Hを設定することで、十分な補正効果が得られる。また、ラスタライン(n+1)とラスタライン(n+90)についても同様である。従って、補正値Hを89ライン分用意し、各補正値Hを所定の繰り返し周期(89ライン)毎に設定すればよい。このようにすることで、全てのラスタラインに対して個別に補正値Hを設定するよりも、メモリ63の使用量を少なくすることができる。

図21は、コンピュータ1100Aと通信可能に接続されたスキャナ装置100を説明する図である。すなわち、図21Aは、このスキャナ装置100の縦断面図であり、図21Bは、このスキャナ装置100の平面図である。このスキャナ装置100は、濃度読み取り装置に相当し、原稿に印刷された画像(例えば、用紙Sに印刷された補正用パターン)の濃度を、所定の解像度で読み込む。このスキャナ装置100は、原稿101が載置される原稿台ガラス102と、この原稿台ガラス102を介して原稿101と対面しつつ所定の移動方向に移動する読み取りキャリッジ104と、読み取りキャリッジ104等の各部を制御するスキャナコントローラ(図示せず)を備えている。読み取りキャリッジ104は、パターン読み取り部に相当する。従って、読み取りキャリッジ104の移動方向が所定方向に相当する。この読み取りキャリッジ104には、原稿101に光を照射する露光ランプ106と、原稿101からの反射光を、移動方向と直交する直交方向の所定範囲に亘って受光するリニアセンサ108とが搭載されている。従って、直交方向は、リニアセンサ108の配列方向ということもできる。そして、このスキャナ装置100では、露光ランプ106を発光させた状態で読み取りキャリッジ104を移動方向に移動させながら、反射光をリニアセンサ108に受光させる。これにより、スキャナ装置100は、原稿101に印刷された画像の濃度を所定の読み取り解像度で読み取る。本実施形態のスキャナ装置100は、画像の印刷解像度よりも高い解像度で、画像の濃度を読み取ることができる。例えば、720dpiの解像度で印刷された画像の濃度を、1800dpi〜2800dpiの読み取り解像度で読み取ることができる。なお、図21A中の破線は、画像の濃度読み取り時における光の軌跡を示している。

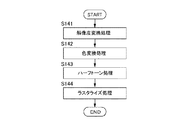

図22は、図17中のステップS120の手順を示すフローチャートである。以下、このフローチャートを参照し、補正値Hを補正値格納部63aに格納する手順について説明する。この手順は、補正用パターン(テストパターン)を印刷する印刷ステップ(S121),補正用パターンを読み取るステップ(S122),設定用の濃度データを取得するステップ(S123),各ラスタラインに対する補正値Hを濃度毎に設定する補正値設定ステップ(S124)を有する。なお、これらの各ステップの中で、S122の補正用パターンを読み取るステップと、S123の設定用の濃度データを取得するステップとが、テストパターンの濃度データを取得する濃度データ取得ステップ、及び、濃度データを修正する濃度データ修正ステップに相当する。以下、各ステップについて詳細に説明する。

(1)補正用パターンの印刷(S121)について:

まず、ステップS121において、補正用パターンを用紙Sに印刷する。ここでは、検査ラインの作業者は、検査ラインのコンピュータ1100Aにプリンタ1を通信可能な状態に接続する。そして、このプリンタ1に、補正用パターンを印刷させる。すなわち、作業者は、コンピュータ1100Aのユーザーインタフェースを介し、補正用パターンを印刷させる指示をする。その際には、このユーザーインタフェースから、印刷モード及び用紙サイズモードなどが設定される。この指示により、コンピュータ1100Aは、メモリに格納されている補正用パターンの画像データを読み出し、前述した解像度変換処理、色変換処理、ハーフトーン処理、及びラスタライズ処理を行う。その結果、コンピュータ1100Aからプリンタ1に対し、補正用パターンを印刷させるための印刷データが出力される。そして、プリンタ1は、印刷データに基づいて用紙Sに補正用パターンを印刷する。つまり、プリンタ1は、画像の印刷時(後述する本印刷時)と同様な動作で、補正用パターンを印刷する。なお、この補正用パターンを印刷するプリンタ1は、補正値Hの設定対象となるプリンタ1である。つまり、補正値Hの設定は、プリンタ1毎に行われる。

ここで、図23は、印刷された補正用パターン(テストパターン)の一例を説明する図であり、マゼンタについての補正用パターンCPmを説明する図である。例示した補正用パターンCPmは、キャリッジ移動方向(他の所定方向)に、複数のサブパターンCPm1〜CPm10が配置されている。これらのサブパターンCPm1〜CPm10は、互いに濃度が異なっている。また、各サブパターンCPm1〜CPm10は、同じ形状とされている。すなわち、その幅(キャリッジ移動方向の印刷長さ)や長さ(搬送方向の印刷長さ)が、互いに揃えられている。本実施形態において、各サブパターンCPm1〜m10の濃度は、図23における左側から右側へ向けて、次第に濃くなっている。具体的には、最も左側のサブパターンCPm1が濃度10%(つまり、濃度指令値10%)で印刷されており、最も右側のサブパターンCPm10が濃度100%(つまり、濃度指令値100%のベタ)で印刷されている。そして、途中のサブパターンCPm2〜CPm9については、左隣のサブパターンよりも10%高い濃度指令値で印刷されている。

すなわち、この補正用パターンCPmは、所定の濃度指令値で搬送方向に印刷されたサブパターンCPm1〜CPm10を、キャリッジ移動方向に複数有しているともいえる。なお、後述するように、搬送方向は、補正用パターンCPmの読み取り時において、読み取りキャリッジ104の移動方向に相当する。加えて、この補正用パターンCPmに隣接して、パターンが印刷されない地色部分m0が設けられている。この地色部分m0は、補正用パターンCPmにおいて、画像の印刷が禁止されている禁止領域いうこともできる。このため、補正用パターンCPm用の画像データにおいて、この地色部分m0に対応する部分は、画素データとしてドットの非形成を示す「00」が設定されている。そして、この地色部分m0は、サブパターンCPm1の左隣に設けられ、その大きさは、各サブパターンCPm1〜CPm10に揃えられている。

(2)補正用パターンCPmの読み取り(ステップS122)について:

次に、印刷された補正用パターン、及び隣接する地色部分を、スキャナ装置100で読み取る。このステップS122では、まず、検査ラインの作業者は、補正用パターンCPmが印刷された用紙Sを原稿台ガラス102に載置する。このとき、図21Bに示すように、作業者は、用紙Sの搬送方向が読み取りキャリッジ104の移動方向と同じ向きとなるように用紙Sを載置する。言い換えれば、補正用パターンCPmを構成する各サブパターンCPm1〜CPm10は、読み取りキャリッジ104の移動方向に沿って、所定濃度で印刷されているといえる。ここで、読み取りキャリッジ104の移動方向のサンプリング周波数を高くすることは、リニアセンサ108の解像度を高くするよりも容易である。このため、各サブパターンCPm1〜CPm10を、読み取りキャリッジ104の移動方向に沿って印刷することで、対応する濃度データを精度良く取得することができる。

用紙Sを載置したならば、作業者は、コンピュータ1100Aのユーザーインタフェースを介して読み取り条件を指定し、その後、読み取り開始を指示する。ここで、例示したスキャナ装置100では、読み取りキャリッジ104の交差方向の読み取り幅が、補正用パターンCPmに地色部分m0を加えた幅(キャリッジ移動方向の幅)よりも広い。このため、読み取りキャリッジ104は、補正用パターンCPm(各サブパターンCPm1〜CPm10)と地色部分m0とを同時に読み込むことができる。これにより、読み取りキャリッジ104の移動速度やサンプリングタイミング等の読み取り条件を、各サブパターンCPm1〜CPm10、及び地色部分m0で揃えることができる。これにより、得られた濃度データのばらつきを少なくすることができる。

また、読み取りキャリッジ104の移動方向における読み取り解像度は、ラスタラインの間隔(ピッチ)の半分よりも細かいことが望ましい。「サンプリング周波数は、サンプリング対象が含む最大の周波数の2倍の周波数以上でなければならない。」というサンプリング定理に基づくものである。本実施形態では、ラスタラインの間隔が720dpiであるため、スキャナ装置100は、その半分(1440dpi)よりも細かい1800dpiの読み取り解像度で画像の濃度を読み取る。読み取り開始の指示を受け取ると、スキャナ装置100のスキャナコントローラ(図示せず)は、読み取りキャリッジ104を制御するなどして、用紙Sに印刷された補正用パターンを読み取り、得られた濃度データ(読み取り対象領域全体の濃度データ)をコンピュータ1100Aに転送する。そして、コンピュータ1100Aは、この濃度データをメモリに記録する。

(3)設定用濃度データの取得(ステップS123)について:

次に、コンピュータ1100Aは、補正値Hを設定するために用いられる設定用濃度データを、ラスタライン毎、及び濃度毎に取得する。この設定用濃度データの取得は、スキャナ装置100から転送されてきた濃度データに基づいて行われる。すなわち、設定用濃度データは、スキャナ装置100から転送されてきた補正用パターンの濃度データを、同じくスキャナ装置100から転送されてきた地色部分の濃度データに基づいて修正することによって得られる。従って、設定用濃度データは、修正された補正用パターンの濃度データ(修正後の濃度データ)に相当する。

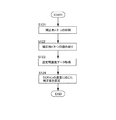

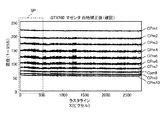

ここで、図24は、設定用濃度データの取得動作について、その手順を示すフローチャートである。また、図25Aは、コンピュータ1100Aから転送された後の濃度データを説明する図であり、サブパターンCPm1〜CPm10,地色部分m0の濃度を説明する図である。図25Bは、地色部分m0,濃度10%のサブパターンCPm1,濃度100%のサブパターンCPm10について、濃度データの一部を濃度データの平均値とともに示した図である。

まず、コンピュータ1100Aは、スキャナ装置100から転送された濃度データに基づき、転送されてきた濃度データの解像度を、印刷解像度に変換する(S123a)。例えば、読み取り解像度が1800dpiの濃度データを、印刷解像度である720dpiの濃度データに変換する。これにより、変換後の濃度データは、ラスタ毎の濃度を示すデータとなる。そして、この解像度変換は、補間処理(拡大・縮小処理でもある)によって行われる。この補間処理の手法としては、例えば、ニアレストネイバー法、バイリニア法、及びバイキュービック法がある。ニアレストネイバー法では、濃度を求めるべき位置の最近傍の測定値が、そのまま求めるべき位置の濃度になる。バイリニア法では、2近傍の濃度の傾きに基づき1次補間を行う。これらの方法は計算が簡単であるため、コンピュータ1100Aによる処理が短時間で行えるという利点がある。バイキュービック法は、3次補間の一種である。このバイキュービック法によれば、取得された濃度データが変換後の濃度データに色濃く反映されるので、変換を精度良く行うことができる。

解像度変換を行ったならば、コンピュータ1100Aは、解像度変換された濃度データに基づき、サブパターンCPm1〜CPm10、及び地色部分m0の濃度データを取得する(S123b)。この濃度データの取得で、コンピュータ1100Aは、まず、全体の濃度データの中からサブパターンCPm1〜CPm10、及び地色部分m0の濃度データを特定する。この方法は種々考えられるため、コンピュータ1100Aには、適当な方法でサブパターンCPm1〜CPm10や地色部分m0を特定させればよい。例えば、コンピュータ1100Aに、適当なラスタラインの濃度データを、キャリッジ移動方向(リニアセンサ108の配列方向)に参照させる。そして、濃度データのギャップが閾値を超えた座標を、サブパターンCPm1〜CPm10同士の境界、或いは濃度10%のサブパターンCPm1と地色部分m0の境界として、コンピュータ1100Aに認識させ、認識させた境界に基づいて、サブパターンCPm1〜CPm10や地色部分m0を特定させる。また、補正用パターン(サブパターンCPm1〜CPm10)や地色部分m0の大きさは既知なので、解像度変換後の濃度データが有する座標の情報に基づき、コンピュータ1100AにサブパターンCPm1〜CPm10や地色部分m0を特定させるようにしてもよい。

サブパターンCPm1〜CPm10や地色部分m0の濃度データを特定したならば、コンピュータ1100Aは、ラスタライン毎の濃度データを、搬送方向に沿って、サブパターンCPm1〜CPm10,地色部分m0毎に取得する。すなわち、コンピュータ1100Aは、対象となるサブパターンCPm1〜CPm10や地色部分m0を定め、定めたサブパターンCPm1〜CPm10,或いは地色部分m0について、濃度データを搬送方向に位置を変えながら取得する。この濃度データの取得も適当な方法を用いればよい。この実施形態では、コンピュータ1100Aは、座標の情報に基づいて濃度を取得している。

ここで、図25Aは、サブパターンCPm1〜CPm10、及び地色部分m0毎に取得されたラスタライン毎の濃度データを模式的に説明する図である。この図において、横軸は、搬送方向の位置を示している。言い換えると、ラスタラインの番号を示している。つまり、ラスタライン1(Xピクセルで[1])は、用紙Sの最上端に印刷された1番目のラスタラインを意味する。同様に、ラスタライン1000は、用紙Sの最上端から1000番目のラスタラインを意味する。そして、この例では、補正用パターンCPmの搬送方向の印刷解像度は720dpiである。このため、この図における最終のラスタライン3000は、用紙上端から約106mmの場所に印刷されたラスタラインに相当する。また、この図における縦軸は、濃度を示している。この濃度は、1から255の範囲で定められ、濃度が濃いほど小さい値となる。従って、この例では、最も明るい地色部分m0の濃度が最も大きく、ベタ印刷された濃度100%のサブパターンCPm10の濃度が最も小さい。そして、コンピュータ1100Aのメモリ(記録テーブル,図19を参照。)には、このような濃度データが、サブパターンCPm1〜CPm10,地色部分m0毎(濃度毎)にグループ分けされた状態で、且つ、ラスタライン毎に記録されている。

濃度データを取得したならば、コンピュータ1100Aは、地色部分m0の濃度データに基づく修正比率を、ラスタライン毎に取得する(S123c)。この修正比率の取得は、次のようにして行われる。まず、コンピュータ1100Aは、取得した地色部分m0の濃度について、平均値を取得する。図25の例で説明すると、コンピュータ1100Aは、1番目のラスタラインの濃度データから3000番目のラスタラインの濃度データまでを加算し、加算後の濃度データの値を3000で除算することで濃度データの平均値を取得する。濃度データの平均値を取得したならば、コンピュータ1100Aは、ラスタライン毎に修正比率を取得し、記録テーブルの対応するフィールドに記録する。この修正比率の取得は、例えば次の式(1)に基づいて行われる。

Re(Rn)=d0(Rn)/d0av … (1)

Re(Rn):或るラスタラインRnにおける修正比率

d0(Rn):或るラスタラインRnにおける地色部分m0の濃度データ

d0av:地色部分m0の濃度データの平均値

この修正比率の算出を具体例で説明する。ここで、図25Bは、地色部分m0の濃度データ、濃度10%のサブパターンCPm1における濃度データ、及び濃度100%のサブパターンCPm10における濃度データを対象とし、1番目から1000番目前後のラスタラインについて、濃度データと平均濃度の関係を模式的に示した図である。この図において、濃度データの平均は点線で示されており、ラスタライン毎の濃度データは実線で示されている。

この例では、地色部分m0の濃度データに関し、平均値は246.2である。そして、用紙上端(1番目のラスタライン)に近い側のラスタラインについて、概ね1番目から500番目位のラスタラインについて、地色部分m0の濃度が平均よりも濃く読み取られる傾向がある。図25Aをみると、符号SPで示す範囲のラスタラインについて、対応する濃度データの値は次第に低くなっている。そして、この範囲内の或るラスタラインX1について、対応する地色部分m0の濃度データが242.5であったとする。この場合、修正比率Re(X1)は、242.5を246.2で除算することにより算出され、0.985となる。同様に、700番目位のラスタラインX2について、対応する地色部分m0の濃度データが246.0であったとする。この場合、修正比率Re(X2)は、0.999と算出される。そして、コンピュータ1100Aは、このような処理を各ラスタラインについて行い、算出された修正比率を対応するレコードの修正比率フィールドに記録する。

修正比率をラスタライン毎に取得したならば、コンピュータ1100Aは、各サブパターンCPm1〜CPm10について、ラスタライン毎の濃度データを取得する(S123d)。すなわち、コンピュータ1100Aは、修正比率に基づいて補正用パターンCPm(各サブパターンCPm1〜CPm10)の濃度データを修正し、補正値Hを設定するための設定用濃度データを取得する。このステップにおいて、コンピュータ1100Aは、各サブパターンCPm1〜CPm10の濃度データをラスタライン毎に読み出す。そして、コンピュータ1100Aは、読み出した濃度データに対応する修正比率も読み出し、この修正比率を濃度データに乗算して設定用濃度データを取得する。さらに、コンピュータ1100Aは、取得した設定用濃度データを、対応する記録テーブルに記録する。例えば、修正前の濃度データに代えて、取得した設定用濃度データを上書きする。

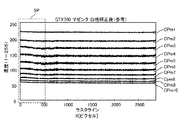

このような修正を行うことにより、設定用濃度データは、スキャナ装置100(読み取りキャリッジ104)の読み取りムラの影響が抑えられる。ここで、図26は、設定用濃度データをサブパターンCPm1〜CPm10毎に示した図である。この図において、縦軸や横軸の設定は図25と同様である。この図26から解るように、修正比率に基づく修正を行ったことで、1番目のラスタラインから500番目前後のラスタライン、すなわち、図25及び図26に符号SPで示す範囲について、スキャナ装置100の読み取りムラが改善されている。すなわち、本来の濃度よりも濃く読み取られる現象(図25Aにおいて左下がりの特性)が改善されている。特に、濃度10%〜50%のサブパターンCPm1〜CPm5について、読み取りムラが改善されている。

ところで、ラスタライン毎の濃度を取得するにあたり、修正比率を用いずに、地色部分m0における、そのラスタラインの濃度データと濃度データの平均値の差を用いることもできる。例えば、図25Bにおいて、ラスタラインX1に対応する濃度データ(242.5)と濃度データの平均値(246.2)との差△(X1)によって、各サブパターンCPm1〜CPm10の濃度を修正することもできる。しかし、濃度データの平均値は、そのサブパターン毎に異なっており、平均値からのずれ量もサブパターン毎に異なる。例えば、濃度10%のサブパターンCPm1では、平均値からのずれ量が地色部分m0のずれ量と近いので、地色部分m0の差△(X1)で修正すれば良好な結果が得られる。しかし、濃度100%のサブパターンCPm10では、平均値からのずれ量が地色部分m0のずれ量よりも小さいので、地色部分m0の差△(X1)で修正すると過度に修正してしまうことになる。この点を考慮して、本実施形態では、修正比率による修正を行っている。これにより、そのサブパターンCPm1〜CPm10に適した修正を行うことができ、補正値Hの精度を高めることができる。そして、この修正比率は、ラスタライン毎に定められるので、この点でも補正値Hの精度を高めることができる。

(4)ラスタライン毎の補正値Hの設定について(ステップS124):

次に、コンピュータ1100Aは、算出されたラスタラインの濃度に応じた補正値Hを設定する。すなわち、コンピュータ1100Aは、サブパターンCPm1〜CPm10毎に取得された各ラスタラインの濃度に基づいて補正値Hを算出する。そして、コンピュータ1100Aは、補正値Hを、プリンタ1の補正値格納部63aに格納する。

この補正値Hは、例えば、濃度の階調値に対して補正する割合を示す補正比率の形式で求められる。具体的には、次のようにして算出される。まず、同じ濃度のサブパターンを対象として、全ラスタラインの濃度データの平均値davを算出する。そして、ラスタライン毎に、そのラスタラインの濃度データdと平均値davとの偏差Δd(=dav−d)を算出し、この偏差Δdを平均値davで除算した値を補正値Hとする。すなわち、補正値Hを数式で表現すれば、次の式(2)のようになる。

補正値H = Δd/dav

= (dav−d)/dav … (2)

例えば、或るラスタラインの或るサブパターンの濃度データdが95であり、そのサブパターンにおける濃度データの平均値davが100である場合には、補正値Hは、((100−95)/100)にて算出され、+0.05になる。また、或るラスタラインの或るサブパターンの濃度データdが105であり、そのサブパターンにおける濃度データの平均値davが100である場合には、補正値Hは、((100−105)/100))にて算出され、−0.05になる。このように、或るラスタラインにおける或るサブパターンの濃度データdが、そのサブパターンにおける濃度データの平均値davよりも小さい場合、つまり、濃度が規定よりも薄い場合、補正値Hはプラスになる。一方、濃度が規定よりも濃い場合、補正値Hはマイナスになる。なお、後述するが、補正値Hがプラスの場合、そのラスタラインの濃度を濃くするように補正が行われる。また、補正値Hがマイナスの場合、そのラスタラインの濃度を薄くするように補正が行われる。そして、この補正値Hの設定で用いられる補正用パターンCPm(各サブパターンCPm1〜CPm10)の濃度データは、前述したように、地色部分の濃度データに基づき、スキャナ装置100(読み取りキャリッジ104)の読み取りムラが修正されている。このため、補正値Hを精度良く設定することができる。

<ステップS140:ラスタライン毎に濃度補正をしながら画像を本印刷>

このようにして濃度の補正値Hが設定され、出荷されたプリンタ1は、ユーザーの下で使用される。すなわち、ユーザーの下で本印刷が行われる。この本印刷において、プリンタドライバ1110とプリンタ1が協働してラスタライン毎に濃度補正し、濃度ムラを抑制した印刷を実行する。ここでは、プリンタ1内の補正値格納部63aに格納された補正値Hをプリンタドライバ1110が参照し、この補正値Hに基づき補正された濃度となるように、画素データを補正する。すなわち、プリンタドライバ1110は、RGB画像データを印刷データに変換する際に、補正値Hに基づき、多階調の画素データを補正する。そして、補正後の画像データに基づく印刷データをプリンタ1に出力する。プリンタ1は、この印刷データに基づいて、対応するラスタラインを印刷する。以下、印刷手順について説明する。

図27は、図17中のステップS140に係るラスタライン毎の濃度補正の手順を示すフローチャートである。以下、このフローチャートを参照し、濃度補正の手順について説明する。この手順では、まず、プリンタドライバ1110が、解像度変換処理(ステップS141)を行う。そして、プリンタドライバ1110は、色変換処理(ステップS142)、ハーフトーン処理(ステップS143)、ラスタライズ処理(S144)を順次行う。なお、これらの処理は、ユーザーが、プリンタ1をコンピュータ1100に通信可能に接続し、図1で説明した印刷システム1000の状態に設定した状態で行われる。具体的には、画質モードや用紙サイズモード等の必要な情報が入力された状態で、プリンタドライバ1110のユーザーインタフェースの画面から、印刷実行の操作がなされたことを条件に行われる。以下、各ステップの処理を説明する。

解像度変換処理(S141):まず、プリンタドライバ1110は、アプリケーションプログラム1104から出力されたRGB画像データに対して、解像度変換処理を実行する。すなわち、RGB画像データの解像度を、入力された画質モードに対応する印刷解像度に変換する。更に、RGB画像データに対して適宜トリミング処理等の加工を施すことにより、RGB画像データにおける画素数が、指定された用紙サイズ及び余白形態モードに対応する印刷領域のドット数に一致するように調整する。

色変換処理(S142):次に、プリンタドライバ1110は、前述した色変換処理を実行し、RGB画像データを、CMYK画像データに変換する。このCMYK画像データは、前述したように、シアン画像データ、マゼンタ画像データ、イエロー画像データ、及びブラック画像データを備えている。

ハーフトーン処理(S143):次に、プリンタドライバ1110は、ハーフトーン処理を実行する。このハーフトーン処理は、シアン,マゼンタ,イエロー,ブラック画像データ中の各画素データが示す256段階の階調値を、プリンタ1で表現可能な4段階の階調値に変換する処理である。そして、本実施形態では、このハーフトーン処理において、ラスタライン毎の濃度補正を実行する。すなわち、各画像データを構成する各画素データを、256段階から4段階の階調値に変換する処理を、前述した補正値Hに基づいて補正しながら行う。この濃度補正は、各インク色の補正値テーブルに基づいて、シアン,マゼンタ,イエロー,ブラック画像データのそれぞれに対して行われる。

本実施形態では、このハーフトーン処理において、256段階の階調値を、一旦レベルデータに置き換えてから4段階の階調値に変換する。そこで、この変換の際に、256段階の階調値を補正値Hの分だけ変更することで、4段階の階調値の画素データを補正し、これによって補正値Hに基づく画素データの補正を行っている。簡単に説明すると、プリンタドライバ1110は、例えば、そのラスタラインの濃度(例えば、印刷される画像の平均濃度)を取得する。そして、コンピュータ1100は、そのラスタラインの濃度に最も近い濃度の補正値Hを選択し、そのラスタラインの補正値Hとする。このように、本実施形態では、複数のサブパターン(基準濃度)毎に補正値を設定し、印刷されるラスタラインの濃度に近い濃度の補正値を使用しているので、画像の濃度補正をきめ細かに行うことができ、高品位な画像を印刷することができる。

このようにして補正値Hが得られたならば、得られた補正値Hの分だけ階調値を変化させてレベルデータを読み取る。すなわち、画素データの階調値grに補正値Hを乗じてΔgrを算出し、画素データの階調値grをgr+Δgrに変化させる。そして、プリンタドライバ1110は、この階調値gr+Δgrに基づいて、レベルデータを読み取る。図4の例で説明すると、階調値grが+Δgrだけ変化することにより、大ドットのレベルデータLVLは11dと、中ドットのレベルデータLVLは12dと、小ドットのレベルデータLVLは13dと、それぞれ求められる。そして、このような演算処理は、容易且つ高速に行うことが可能である。従って、処理を簡素化することができ、インクの高周波噴射に対応できる。

ラスタライズ処理(S144):次に、プリンタドライバ1110は、ラスタライズ処理を行う。このラスタライズ処理された印刷データはプリンタ1に出力され、プリンタ1は、印刷データが有する画素データに従って、用紙Sに画像を本印刷する。

なお、この画素データは、前述したように、ラスタライン毎に濃度の補正がなされているので、印刷された画像において、画像の濃度ムラを効果的に抑制することができる。そして、補正値Hは、スキャナ装置100の読み取りムラが抑制された濃度データに基づいて定められているので、精度よく定めることができる。

ここで、図28は、本実施形態の効果を説明する図であり、スキャナ装置100の読み取りムラを抑制して取得された補正値Hを用いて補正用パターンCPmを描き、各サブパターンCPm1〜CPm10について、搬送方向に沿って取得した濃度データを示す図である。また、図29は、比較例を説明する図であり、スキャナ装置100の読み取りムラを抑制せずに取得された補正値Hを用いて補正用パターンCPmを描き、各サブパターンCPm1〜CPm10について、搬送方向に沿って取得した濃度データを示す図である。

なお、これらの図28及び図29の濃度データを得るにあたって使用したスキャナ装置は、読み取り精度が十分に高い、評価に適したスキャナ装置である。このスキャナ装置は、画像の読み取り可能範囲が、補正用パターンCPmが印刷される用紙Sよりも十分大きいものである。そして、読み取りムラが生じ難いように、読み取り可能範囲の中央部分に用紙Sを置いて読み取りを行っている。

スキャナ装置100の読み取りムラを抑制せずに補正値Hを取得した場合(図29の例)には、符号SPで示す、1番目のラスタラインから500番目のラスタラインの範囲において、濃度が左上がりとなる傾向が確認されている。そして、この図でも、濃度の値が大きいほど、濃度が薄くなっている。つまり、白(用紙Sの地色)に近い色となっている。従って、この例では、1番目のラスタラインに近いほど白っぽく印刷されていることが解る。特に、濃度のムラが目立ちやすい中間調の濃度(例えば、CPm3)で、その傾向が顕著であるといえる。

これに対し、スキャナ装置100の読み取りムラを抑制して補正値Hを取得した場合(図28の例)には、符号SPで示す、1番目のラスタラインから500番目のラスタラインの範囲において、濃度が均一化されている。特に、濃度のムラが目立ちやすい中間調の濃度(例えば、CPm3)について、均一化されている。

このように、本実施形態では、スキャナ装置100の濃度ムラを抑制したことにより、適正な補正を行うことができる。

===その他の実施の形態===

上記の各実施形態は、主としてプリンタ1について記載されているが、その中には、印刷装置、印刷方法、印刷システム1000等の開示が含まれている。また、一実施形態としてのプリンタ1を説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは言うまでもない。特に、以下に述べる実施形態であっても、本発明に含まれるものである。

<補正用パターンについて>

前述の実施形態では、ラスタライン毎(単位領域毎)に補正値Hを設定するプリンタ1を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、ノズルNz毎に補正値を設定するプリンタ1にも同様に適用できる。この場合、まず、所定の濃度指令値で各ノズルNzからインクを噴射させて、補正用パターンを印刷する。そして、この補正用パターンの濃度データを、地色部分の濃度データに基づいて修正する。

また、前述の実施形態では、補正用パターンは、プリンタ1の出荷前に工場内で印刷されていた。そして、工場内において補正用パターンの読み込みを行って補正値Hを設定していた。しかし、これに限られるものではない。例えば、プリンタ1が出荷された後、ユーザーの下で補正用パターンを印刷させても良い。この場合、ユーザーが補正用パターンをスキャナで読み取り、プリンタドライバ1110が測定値に基づいて補正用データをプリンタ1に記憶させる。つまり、前述の工場内のコンピュータ1100Aにあった工程用補正プログラム1120が、プリンタドライバ1110に組み込まれていても良い。このようにすれば、インク滴の飛行方向が経時的に変化しても、その都度ユーザーが新たな補正用データを取得することができる。さらに、ユーザーが所有するスキャナ装置100に応じて、その読み取りムラが抑制されるので、補正値Hの精度を高めることができる。

<プリンタ1について>

前述の実施形態では、プリンタ1とスキャナ装置100とが個別に構成され、それぞれがコンピュータ1100に対して通信可能に接続されていた。しかし、この構成に限られるものではない。例えば、プリンタ1の機能とスキャナ装置100の機能とを併せ持つ、いわゆるプリンタ・スキャナ複合機であってもよい。加えて、前述の実施形態では、印刷装置本体としてのプリンタ1と、印刷制御装置としてのプリンタドライバ1110(プリンタドライバ1110がインストールされたコンピュータ1100)とが個別に構成され、互いに通信可能に接続されていた。この点に関し、プリンタドライバ1110を内蔵したプリンタ1であってもよい。要するに、印刷装置本体と印刷制御装置とが一体化された印刷装置であってもよい。

また、前述の実施形態では、プリンタ1が説明されていたが、これに限られるものではない。例えば、カラーフィルタ製造装置、染色装置、微細加工装置、半導体製造装置、表面加工装置、三次元造形機、液体気化装置、有機EL製造装置(特に高分子EL製造装置)、ディスプレイ製造装置、成膜装置、DNAチップ製造装置などのインクジェット技術を応用した各種の記録装置に、本実施形態と同様の技術を適用しても良い。また、これらの方法や製造方法も応用範囲の範疇である。

<インクについて>

前述の実施形態は、プリンタ1の実施形態であったので、染料インク又は顔料インクをノズルNzから噴射させていた。しかし、ノズルNzから噴射させるインクは、このようなインクに限られるものではない。

<ノズルNzについて>

前述の実施形態では、圧電素子を用いてインクを噴射させていた。しかし、インクを噴射させる方式は、これに限られるものではない。例えば、熱によりノズルNz内に泡を発生させる方式など、他の方式を用いてもよい。

<濃度補正対象について>

前述の実施形態では、ハーフトーン処理において補正値Hに基づく濃度補正が行われているが、この方法に限定されるものではない。例えば、解像度変換処理で得られたRGB画像データに対して、補正値Hに基づく濃度補正を行うように構成してもよい。

<インクを噴射させるキャリッジ移動方向について>

インクを噴射させるキャリッジ移動方向に関し、キャリッジCRの往方向の移動時にのみインクを噴射させる場合(所謂単方向印刷)と、キャリッジCRの往復たる双方向移動時にインクを噴射させる場合(所謂双方向印刷)とがあるが、何れであってもよい。

<印刷に用いるインク色について>

前述の実施形態では、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K)の4色のインクを用紙上に噴射してドットを形成する多色印刷を例に説明したが、インク色はこれに限るものではない。例えば、これらインク色に加えて、ライトシアン(薄いシアン、LC)及びライトマゼンタ(薄いマゼンタ、LM)等のインクを用いても良い。また、逆に、上記4つのインク色のいずれか一つだけを用いて単色印刷を行っても良い。