JP4470946B2 - 電子カメラ - Google Patents

電子カメラ Download PDFInfo

- Publication number

- JP4470946B2 JP4470946B2 JP2007030152A JP2007030152A JP4470946B2 JP 4470946 B2 JP4470946 B2 JP 4470946B2 JP 2007030152 A JP2007030152 A JP 2007030152A JP 2007030152 A JP2007030152 A JP 2007030152A JP 4470946 B2 JP4470946 B2 JP 4470946B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- recording

- image

- release button

- storage means

- data

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Television Signal Processing For Recording (AREA)

- Studio Devices (AREA)

Description

(2)請求項4に記載の発明による電子カメラは、被写体像を撮像して画像信号を出力する撮像素子と、被写体像の撮像の開始を指示するためのレリーズボタンと、入力した音声の信号を記憶する記憶手段と、画像信号および記憶手段に記憶されている音声信号を記録媒体に記録する記録手段と、撮像素子により被写体像の撮像を行う撮影モードの開始に応じて、記憶手段に所定時間の音声信号を逐次上書き記憶し、レリーズボタンの操作に応じて、記憶手段に記憶されている所定時間の音声信号をレリーズボタンの操作後に撮像された画像信号とともに記録媒体に記録するように撮像素子、記憶手段および記録手段をそれぞれ制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。

(第一の実施形態)

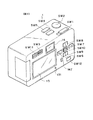

図1は、本発明の第一の実施形態による電子カメラの背面および上面を見た斜視図である。図1において、電子カメラ1の上面には、メインスイッチSW1と、レリーズボタンSW2と、ズームインスイッチSW4と、ズームアウトスイッチSW5とが備えられている。電子カメラ1の背面には、モードスイッチSW3と、取消しスイッチSW11と、左選択スイッチSW6と、右選択スイッチSW7と、上選択スイッチSW8と、下選択スイッチSW9と、確定スイッチSW10と、音声スイッチSW12と、マイク131と、スピーカ147と、液晶モニター13と、光学ファインダー14とが備えられている。

(1)レリーズボタンSW2が半押し操作されると、音声一次メモリ151に対する音声データの記憶、すなわち、録音を開始(ステップS12)し、半押し操作後所定時間(上記の例は5秒間)が経過する(ステップS14を肯定判定)まで音声一次メモリ151に音声データを記憶するようにした。音声一次メモリ151に記憶された音声データは、全押し操作で撮影された画像データに関連づけてメモリカード119に記録する。この結果、撮影者が録音操作を行わなくても半押し操作後に自動的に録音が開始されるので、従来技術と異なり、録音操作のためにシャッターチャンスを逃すことがない上に、撮影タイミングに合わせて1コマ撮影するごとに同じ録音時間で自動録音できる。

(2)録音時間は、あらかじめ不図示のメニュー画面により設定するようにし、その設定操作は、右選択スイッチSW7を操作するごとに録音時間が1→5→10→20→30→40→50→60…(単位は秒)と増えていき、左選択スイッチSW6を操作するごとに1秒ずつ減少するようにした。これにより、任意の録音時間を設定できる上に、その設定操作は粗くも細かくも素早く行うことができる。

音声録音のタイミングは、CCD105への露光、すなわち、電荷蓄積直後から行うようにしてもよい。第二の実施の形態による撮影モード時の処理について、図4のフローチャートを参照して説明する。図4による処理のプログラムは、撮影者がモードスイッチSW3を操作し、撮影モードに切替える操作信号がマイクロコンピュータ101に入力されると繰り返し行われる。なお、第一の実施の形態による処理との切り替えは、あらかじめ不図示のメニュー画面により行っておく。

(1)レリーズボタンSW2の全押し操作によるCCD105の電荷蓄積直後から音声一次メモリ151に対する音声データの記憶、すなわち、録音を開始(ステップS36)し、録音開始後所定時間(上記の例は5秒間)が経過する(ステップS40を肯定判定)か、所定時間が経過する前に音声スイッチSW12が操作される(ステップS39を肯定判定)まで音声一次メモリ151に音声データを記憶するようにした。音声一次メモリ151に記憶された音声データは、撮影された画像データに関連づけてメモリカード119に記録する。この結果、撮影者が録音操作を行わなくても自動的にCCD105への露光後から録音が開始されるので、従来技術と異なり、録音操作のためにシャッターチャンスを逃すことがない上に、撮影タイミングに合わせて1コマ撮影するごとに同じ録音時間で自動録音できる。

(2)音声スイッチSW12を操作することによって、録音開始後所定時間(上記の例は5秒間)が経過する前に録音を終了するようにしたので、長い録音が不要な場合に録音の途中であっても直ちに録音を終了させることができるから、使い勝手のよいカメラが得られる。

13…液晶モニター、

101…マイクロコンピュータ

105…CCD

107…撮像回路

119…メモリカード

121…画像記憶メモリ

123…圧縮/伸長回路

127…タイマー

131…マイク

133…増幅部

135…A/D変換部

137…音声情報圧縮部

151…音声一時メモリ

SW2…レリーズボタン

SW2a…半押しスイッチ

SW2b…全押しスイッチ

SW12…音声スイッチ

Claims (4)

- 被写体像を撮像して画像信号を出力する撮像素子と、

前記被写体像の撮像の開始を指示するための半押し操作および全押し操作が可能なレリーズボタンと、

入力した音声の信号を記憶する記憶手段と、

前記画像信号および前記記憶手段に記憶されている音声信号を記録媒体に記録する記録手段と、

前記レリーズボタンの前記全押し操作に応じて、前記レリーズボタンの前記半押し操作に応じて入力開始され前記全押し操作までの期間内に前記記憶手段に記憶された所定時間を録音時間の上限とする音声信号を、前記レリーズボタンの全押し操作後に撮像された前記画像信号とともに前記記録媒体に記録するように前記撮像素子、前記記憶手段および前記記録手段をそれぞれ制御する制御手段と、

を備えることを特徴とする電子カメラ。 - 請求項1に記載の電子カメラにおいて、

前記制御手段は、前記レリーズボタンの前記半押し操作から前記所定時間が経過する前に前記レリーズボタンが前記全押し操作された場合、前記半押し操作から前記全押し操作までに入力され前記記憶手段に記憶された音声信号を記録するように前記記憶手段および前記記録手段を制御することを特徴とする電子カメラ。 - 請求項1または2に記載の電子カメラにおいて、

前記制御手段は、前記レリーズボタンが前記全押し操作されない場合は記憶内容を無効にするように前記記憶手段を制御することを特徴とする電子カメラ。 - 被写体像を撮像して画像信号を出力する撮像素子と、

前記被写体像の撮像の開始を指示するためのレリーズボタンと、

入力した音声の信号を記憶する記憶手段と、

前記画像信号および前記記憶手段に記憶されている音声信号を記録媒体に記録する記録手段と、

前記撮像素子により被写体像の撮像を行う撮影モードの開始に応じて、前記記憶手段に所定時間の音声信号を逐次上書き記憶し、前記レリーズボタンの操作に応じて、前記記憶手段に記憶されている所定時間の前記音声信号を前記レリーズボタンの操作後に撮像された前記画像信号とともに前記記録媒体に記録するように前記撮像素子、前記記憶手段および前記記録手段をそれぞれ制御する制御手段と、

を備えることを特徴とする電子カメラ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007030152A JP4470946B2 (ja) | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 電子カメラ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007030152A JP4470946B2 (ja) | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 電子カメラ |

Related Parent Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2002026755A Division JP4089236B2 (ja) | 2002-02-04 | 2002-02-04 | 電子カメラ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2007124713A JP2007124713A (ja) | 2007-05-17 |

| JP2007124713A5 JP2007124713A5 (ja) | 2008-07-03 |

| JP4470946B2 true JP4470946B2 (ja) | 2010-06-02 |

Family

ID=38147947

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007030152A Expired - Fee Related JP4470946B2 (ja) | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 電子カメラ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4470946B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5530192B2 (ja) * | 2010-01-15 | 2014-06-25 | オリンパスイメージング株式会社 | 画像音声記録システム |

| JP2015122726A (ja) * | 2013-11-25 | 2015-07-02 | 株式会社リコー | 画像処理装置、画像処理方法及び画像処理プログラム |

-

2007

- 2007-02-09 JP JP2007030152A patent/JP4470946B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2007124713A (ja) | 2007-05-17 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR101797041B1 (ko) | 디지털 영상 처리장치 및 그 제어방법 | |

| JP4432233B2 (ja) | 電子カメラ | |

| JP4645228B2 (ja) | 撮影装置及びプログラム | |

| US7450169B2 (en) | Method of controlling digital photographing apparatus for efficient replay operation, and digital photographing apparatus adopting the method | |

| JP2010068475A (ja) | 撮像装置及び当該撮像装置における画像再生方法 | |

| JP5743512B2 (ja) | 撮像装置とその制御方法 | |

| JP2008199476A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2005228400A (ja) | 音声記録装置及び音声記録方法 | |

| JP4089236B2 (ja) | 電子カメラ | |

| KR20060040587A (ko) | 기록 장치 및 기록 매체의 관리 방법 | |

| JP4470946B2 (ja) | 電子カメラ | |

| JP4298191B2 (ja) | カメラおよびコンピュータが実行するためのプログラム | |

| JP5836578B2 (ja) | 撮像装置、撮像装置の制御方法及びプログラム | |

| JP4565276B2 (ja) | カメラ及びそのモード切換方法 | |

| JP3913046B2 (ja) | 撮像装置 | |

| JP2007110221A (ja) | 撮像装置 | |

| JP4276763B2 (ja) | 電子カメラ装置 | |

| JP5473295B2 (ja) | 撮像装置及びその制御方法、並びにそのプログラム | |

| JP4692971B2 (ja) | 撮影システム | |

| JP4085320B2 (ja) | デジタルカメラ | |

| JP5379449B2 (ja) | 撮像装置及びその制御方法 | |

| JP4270668B2 (ja) | 電子カメラ | |

| JP2009141611A (ja) | 撮像装置、その制御方法及びプログラム | |

| JP2002152557A (ja) | 電子カメラ装置および画像処理装置 | |

| JP2008288830A (ja) | 撮像装置及びその記録方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070312 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080519 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090428 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090623 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20090623 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090728 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090910 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20091027 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20091203 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100209 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100222 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130312 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4470946 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130312 Year of fee payment: 3 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130312 Year of fee payment: 3 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130312 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130312 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140312 Year of fee payment: 4 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |