JP4307351B2 - 電源システムおよびその制御方法 - Google Patents

電源システムおよびその制御方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4307351B2 JP4307351B2 JP2004258497A JP2004258497A JP4307351B2 JP 4307351 B2 JP4307351 B2 JP 4307351B2 JP 2004258497 A JP2004258497 A JP 2004258497A JP 2004258497 A JP2004258497 A JP 2004258497A JP 4307351 B2 JP4307351 B2 JP 4307351B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- power supply

- drive system

- system power

- supply unit

- unit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)

- Control Or Security For Electrophotography (AREA)

- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Description

T1 < T2

となっており、再起動間隔が所定の時間より短い場合は、再起動するまでの時間を増やす事になる。これは、たとえば時間帯に応じて外部の影響を受けて商用電源電圧201が不安定になる状態が続いた場合、再起動までの待機時間を増やす事でこの時間帯を大きく外す事が可能となる。

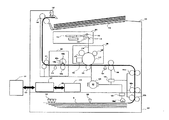

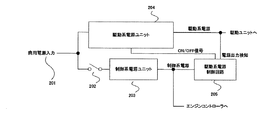

201 商用電源入力

203 制御系電源ユニット

204 駆動系電源ユニット

205 駆動系電源制御回路(電源制御手段および電圧検知手段に対応)

Claims (9)

- 記録紙上に画像を形成するための駆動系ユニットと、

前記駆動系ユニットの動作を制御するコントローラと、を有する画像形成装置の電源システムであって、

商用電源と接続され、前記駆動系ユニットに電力を供給する駆動系電源ユニットと、

前記商用電源と接続され、前記コントローラに電力を供給する制御系電源ユニットと、

前記駆動系電源ユニットのON/OFFを制御するとともに前記駆動系電源ユニットの出力電圧をモニタする駆動系電源制御回路と、を有し、

前記制御系電源ユニットは、前記駆動系電源制御回路を動作させるために前記駆動系電源制御回路にも電力を供給し、

前記駆動系電源制御回路は、前記駆動系電源ユニットの出力電圧が正常な値でない場合、前記駆動系電源ユニットをOFFし、前記商用電源の変動や誤操作による前記駆動系電源ユニットのシャットダウンが解除されるに十分な待機時間の経過後、前記駆動系電源ユニットをONすることにより、前記駆動系電源ユニットを再起動することを特徴とする電源システム。 - 前記駆動系電源制御回路は、前記駆動系電源ユニットを起動してから前記駆動系電源ユニットが立ち上がるのに十分な時間を経た後に、前記駆動系電源ユニットの出力電圧が正常な値でない場合、前記駆動系電源ユニットをOFFし、前記待機時間の経過後に、ONすることにより、前記駆動系電源ユニットを再起動することを特徴とする請求項1に記載の電源システム。

- 前記駆動系電源制御回路は、前記駆動系電源ユニットを駆動させている間に、前記駆動系電源ユニットの出力電圧が正常な値でない場合、前記駆動系電源ユニットをOFFし、前記待機時間の経過後に、ONすることにより、前記駆動系電源ユニットを再起動することを特徴とする請求項1または2に記載の電源システム。

- 前記駆動系電源制御回路は、前記駆動系電源ユニットの再起動の回数をカウントするカウント機構を有し、再起動回数が所定回数に達した場合、前記駆動系電源ユニットの再起動を停止することを特徴とする請求項1ないし3のいずれか一つに記載の電源システム。

- 前記駆動系電源制御回路は、前記駆動系電源ユニットの再起動の時間間隔を計測するタイマー機構を有し、再起動の時間間隔が所定の時間間隔より短かった場合、前記駆動系電源ユニットを再起動するために前記駆動系電源ユニットをOFFしてからONするまでの前記待機時間をより長い時間に変えることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一つに記載の電源システム。

- 前記駆動制御回路は、電源システムの状態をユーザに報知することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか一つに記載の電源システム。

- 前記制御系電源ユニットはユーザにより操作される電源スイッチを介して前記商用電源と接続され、電源スイッチのONにより前記制御系電源ユニットが立ち上がり、前記コントローラおよび前記駆動系電源制御回路への電力供給が始まることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一つに記載の電源システム。

- 前記駆動系電源ユニットは前記商用電源と接続され、前記駆動系電源制御回路からのON信号により起動し、前記駆動系ユニットへの電力供給を開始することを特徴とする請求項1ないし7のいずれか一つに記載の電源システム。

- 商用電源と接続され、記録紙上に画像を形成するための駆動系ユニットに電力を供給する駆動系電源ユニットと、前記商用電源と接続され、前記駆動系ユニットの動作を制御するコントローラに電力を供給する制御系電源ユニットと、前記駆動系電源ユニットのON/OFFを制御するとともに前記駆動系電源ユニットの出力電圧をモニタする駆動系電源制御回路を有する画像形成装置の電源システムの制御方法であって、

前記制御系電源ユニットは、前記駆動系電源制御回路を動作させるために前記駆動系電源制御回路にも電力を供給し、

前記駆動系電源制御回路は、前記駆動系電源ユニットの出力電圧が正常な値でない場合、前記駆動系電源ユニットをOFFし、前記商用電源の変動や誤操作による前記駆動系電源ユニットのシャットダウンが解除されるに十分な待機時間の経過後、前記駆動系電源ユニットをONすることにより、前記駆動系電源ユニットを再起動することを特徴とする電源システムの制御方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004258497A JP4307351B2 (ja) | 2004-09-06 | 2004-09-06 | 電源システムおよびその制御方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004258497A JP4307351B2 (ja) | 2004-09-06 | 2004-09-06 | 電源システムおよびその制御方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006074968A JP2006074968A (ja) | 2006-03-16 |

| JP2006074968A5 JP2006074968A5 (ja) | 2008-08-14 |

| JP4307351B2 true JP4307351B2 (ja) | 2009-08-05 |

Family

ID=36154955

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004258497A Active JP4307351B2 (ja) | 2004-09-06 | 2004-09-06 | 電源システムおよびその制御方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4307351B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4509138B2 (ja) * | 2007-05-01 | 2010-07-21 | シャープ株式会社 | 画像形成装置および画像形成方法 |

| JP5839828B2 (ja) * | 2011-04-25 | 2016-01-06 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置、画像形成装置の制御方法、及びプログラム |

| JP6597417B2 (ja) * | 2016-03-09 | 2019-10-30 | 株式会社リコー | 電子機器、復旧方法およびプログラム |

-

2004

- 2004-09-06 JP JP2004258497A patent/JP4307351B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006074968A (ja) | 2006-03-16 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8843017B2 (en) | Image forming apparatus including dehumidification heater and control method for image forming apparatus including dehumidification heater | |

| JP2010014864A (ja) | 加熱装置及び画像形成装置 | |

| JP4836239B2 (ja) | 電源装置および画像形成装置 | |

| JP2008003469A (ja) | 加熱装置および画像形成装置 | |

| JP6108796B2 (ja) | 印刷装置、読取装置、それらの制御方法、及びプログラム | |

| JP2006129651A (ja) | 電源装置、システム機器、電子機器および電源制御方法 | |

| JP2009300944A (ja) | 加熱装置および画像形成装置 | |

| JP4307351B2 (ja) | 電源システムおよびその制御方法 | |

| JP6106623B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006073023A (ja) | 省電力制御装置 | |

| JP2006204034A (ja) | 電源システム及び画像形成装置 | |

| JP2010083064A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2010026037A (ja) | 画像形成装置 | |

| US6744993B2 (en) | Sheet winding detecting device and image forming apparatus | |

| JPH10268713A (ja) | 自動電源オフ回路 | |

| JP4508566B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006113117A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2020079855A (ja) | 画像形成装置及び画像形成装置の制御方法 | |

| JP2004248478A (ja) | 電気駆動機器 | |

| JP2009145748A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5752895B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006125296A (ja) | ファン制御方法及びそれを実施する装置 | |

| JP2005165143A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2005148669A (ja) | 画像形成装置 | |

| JPH06289669A (ja) | 画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070803 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070803 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080627 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20080821 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080902 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081021 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20081216 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081222 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20090421 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20090428 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4307351 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120515 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120515 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130515 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140515 Year of fee payment: 5 |